Мир религий

Религия — мироощущение и миропонимание, а также поведение людей, определяемые верой в существование сверхъестественной сферы. Сверхъестественная сфера в зрелых формах религии предстает в качестве Бога или божеств, в примитивных — в виде природных духов или сверхъестественных существ. Религия предполагает доминирование в душе человека чувства зависимости и долга по отношению к дающей опору и достойной поклонения тайной сверхъестественной силе.

|

В религиоведении принято выделять различные этапы эволюции религии, не обязательно совпадающие с процессами, развертывающимися в реальном историческом времени;

1) естественная религия - боги обнаруживаются в

природных силах;

|

Религия отражает стремление человека и общества к непосредственной связи с Абсолютом — с Богом, богами, главной святыней, безусловным средоточием всего существующего. Мировые религии в той или иной форме возвещают человеку о спасении его души. При этом процедура спасения в различных религиях варьируется. Во-первых, спасение возможно через собственные действия человека (буддизм);

а) соблюдение определенной совокупности ритуалов, церемониалов и культовых действий;

б) «любовь к ближнему»;

в) осуществление программы самосовершенствования. Во-вторых, оно достижимо через деятельность посредника-спасителя (иудаизм, христианство, ислам). Данная разновидность религиозных воззрений включает в себя такие версии, как:

а) обязательная принадлежность к институту церкви (католицизм, православие);

б) вера — главная предпосылка спасения (иудаизм, лютеранство);

в) надежда на ожидаемую милость предопределения (ислам, кальвинизм).

|

|

В своих доктринах, этике и ритуалах религия раскрывает перед человеком широкий горизонт религиозных понятий, объясняет ему смысл жизни, гарантирует высшие ценности, делает его членом избранного духовного сообщества, дает основание для сопротивления всему неправедному.

Религия была известна человеку и в доисторические времена. Многочисленные погребения древних людей — неандертальцев достаточно убедительно свидетельствуют, что и тогда существовали ранние формы религии, и в частности особый погребальный культ. Религиозные верования сменивших неандертальцев людей современного вида (Homo sapiens) были уже более развитые и обнаруживаются у народов, которые до сих пор сохранили родоплеменной строй.

|

Дать развернутую характеристику современных родоплеменных верований (или, как их иначе называют, традиционных культов) практически невозможно. Дело в том, что каждое из сохранившихся до сих пор в Африке и некоторых других районах мира племен (а их насчитываются тысячи) имеет свою особую систему верований, неповторимую больше нигде.

|

ИЗ РАННИХ ФОРМ РЕ7ШГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ наиболее часто встречаются тотемизм и зоолатрия, магия, анимизм, культ племенных вождей и племенных богов, культ природы, фетишизм, шаманизм и другие. Тотемизм — это вера в сверхъестественную родственную связь между какой-то группой людей (родом, или гендерным, т. е. половым, коллективом внутри племени), а иногда и отдельным человеком, с одной стороны, и каким-то видом животных или растений, минералом или явлением природы (ветер) — с другой. Тотемистические верования были очень характерны (до принятия христианства) для австралийских аборигенов и некоторых групп североамериканских индейцев.

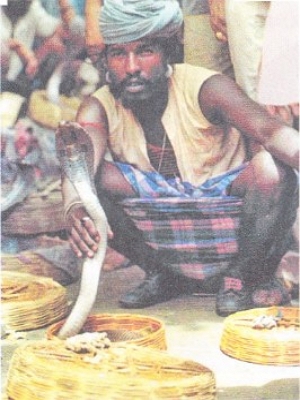

Зоолатрия — почитание определенных животных. Впрочем, иногда культ какого-нибудь животного, весьма характерный для многих африканских народов, скорее связан с суеверным страхом перед ним, чем с тотемистическими представлениями.

Под магией подразумевается вера в возможность человека сверхъестественным путем воздействовать на других людей, животных или явления природы для достижения своих целей. Следы магии сохранились и в некоторых развитых религиях. Считается, что желанный результат будет непременно получен, если выберешь верное средство. Магию в зависимости от цели, с какой предпринимаются соответствующие действия, подразделяют на вредоносную, или черную (порчу, ведовство), предохранительную, или апотропеическую (обереги), любовную, или эротическую (приворот), врачебную (знахарство), хозяйственную, метеорологическую (магию погоды), военную и т. д. Магические обряды часто выполняются людьми, получившими специальную подготовку, но нередко и обычными членами племени. Магия распространена у аборигенов Австралии и многих других народов мира.

|

Африканский знахарь |

Ритуальная маска народа секуфо |

Множество рядом стоящих тотемов одного из индейских племен |

Анимизм. Суть этого религиозного представления — вера в душу и духов. Анимизм встречается в верованиях большинства народов мира, однако степень его развития весьма различна. У отсталых племен это могут быть какие-то зачаточные представления о бестелесных существах, у более развитых народов — система духов с иерархическими подразделениями и соподчиненностью. Встречаются духи добрые и злые, могущественные и слабые.

КУЛЬТ ПРИРОДЫ И КУЛЬТ ПРЕДКОВ. В культе природы объекты почитания — духи различных животных и растении, явлений природы, небесных тел. Этот культ породил многочисленные производственные культы — охотничьи, земледельческие, скотоводческие, — которые получили распространение у разных народов, поддерживающих свое существование с помощью данных видов занятий. В культе предков большим почитанием и поклонением стали пользоваться духи умерших прародителей, призванные покровительствовать своим потомкам, а порой и защищать их от всяких невзгод. Культ предков чрезвычайно широко распространился в Тропической Африке.

Аниматизм — вера в некую безличную силу, распыленную в природе, но весьма неравномерно. Считается, что эта сила в наибольшей мере присуща верховным вождям, колдунам, ряду животных и т. д. Аниматизм широко представлен у многих народов Океании, а также у некоторых индейских народов Северной Америки. У океанийских народов безличная сила обычно называется мана; индейцы обозначают ее оренда (ирокезы), вакан (сиу) и другими именами.

Нагуализм — культличных духов-покровителей. Предполагается, что у каждого человека есть свой дух, который заботится о нем и предохраняет от разных превратностей судьбы. Эта форма традиционных верований особенно широко распространена среди индейцев Северной и Центральной Америки.

|

Анимизм с каждым живым (как тотеизм с тотемом) и неживым (как фетишизм с фетишем) объектом связывал наличие соответствующей ему сверхъестественной сущности, обусловливающей его свойства. В анимизме прослеживается вектор от души, как необходимо укорененной в «своем» теле, к духу, как достаточно свободному по отношению к конкретному телесному воплощению. |

|

|

Бог - покровитель рыбаков, помогающий в изготовлении лодок |

Фетиш одного из племен Центральной Африки |

ФЕТИШИЗМ — почитание неодушевленных предметов, которым приписываются сверхъестественные свойства. Объектами поклонения могут быть камни, деревья и любые другие предметы. Фетишизм особенно распространен среди народов Западной Африки.

Шаманизм (шаманство). Сторонники этой формы религии верят в способность человека в состоянии экстаза общаться с духами и использовать их сверхъестественные возможности для разных практических целей: борьбы с разрушительными силами природы, исцеления, предсказания будущего и т. д. У некоторых племен шаманить (камлать) может практически любой человек (так называемое поголовное шаманство), однако чаще шаманские действия выполняют специальные лица — шаманы, в роли которых могут выступать как мужчины, так и женщины. Шаманизм распространен среди многих племен, однако особенно он характерен для народов Северной Азии.

|

Фетишизм формирует практику поклонения какому-либо предмету и приобретает черты культа, подразделяющегося на типовые приемы задабривания фетиша: от украшения и целования до жертвенного смазывания губ идола живой кровью. В то же время встречаются (редко) приемы истязания, когда у фетиша пытками вымогается желаемое. |

|

|

Шаман в состоянии стресса |

Погремушка-ворон. Погремушки часто использовались шаманами для вхождение в транс |

РОДОПЛЕМЕННЫЕ ВЕРОВАНИЯ в настоящее время сильно потеснены более развитыми религиями.

В 2006 г. из 6500 млн всего населения Земли традиционных культов

придерживались лишь 228 млн человек, т. е. меньше 4%. Значительное число

сторонников родоплеменных верований имеется в Африке — 97 млн человек, или 12%

населения этой части света. В Азии несколько больше, чем в Африке, сторонников

родоплеменных верований (128 млн человек), однако их доля в общем населении

значительно ниже (немногим более 3%). В населении подавляющего большинства

азиатских стран процент последователей традиционных культов весьма невелик.

Исключение составляет только Лаос, где к сторонникам родоплеменных верований

относятся 42% жителей. В европейской части России язычества придерживаются

многие марийцы (прежде всего так называемые восточные марийцы, переселившиеся в

Предуралье), отдельные группы чувашей и удмуртов; в азиатской части России —

подевляющее большинство эскимосов, кереков, удэгейцев, етанасан, большая часть

чукчей, коряков, алюторцев, негидальцев, нивхов, теленгитов, энцев, значительная

часть эвенов, сойотов, тофаларюв, долган, ненцев. Из различных форм традиционных

верований у аборигенных народов Сибири и Дальнего Востока явно преобладает

шаманизм.

В Черной Африке (южнее Сахары) многие народы до наших дней сохранили различные традиционные верования и отправляют культы, насчитывающие немало столетий. Африканские религии — сложный конгломерат систем миропонимания и мировосприятия, в котором можно обнаружить и фетишизм, и анимизм, и тотемизм, и культ природы и предков, и священных царей, и веру в колдовство и магию, и политеистические представления.

|

Дожди играют важную роль в природе Африки, где нет привычных европейцам времен года: весны, лета, осени, зимы. Год делится на сухие и влажные сезоны. Часто во время первых выпадает слишком много дождей, смывающих плодородный слой, а во время вторых - слишком мало для созревания хороших урожаев. Поэтому большое значение в системе верований занимают обряды вызывания (или прекращения) дождя и особые магические действия. |

|

|

Крокодилу отводится значительная роль в обрядах |

Леопард |

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ чаще всего состоят из трудно разделимых черт анимизма, тотемизма, фетишизма, культа предков и природы. Душами наделяются и лес, и горы, и воды. Немало родов и кланов до сих пор носят имена «леопард», «крокодил» и т. п., возводя к ним свои родословные. Сказки многих народов изобилуют сюжетами о родстве с животными, взаимных превращениях, брачных союзах человека и животного, от которых иногда возводят генеалогии и происхождение всего народа.

Существенная черта верований всех народов Африки — представление о неразрывности, единстве природы и человека. Не «человек и природа», а «человек в природе» — такая же ее часть, как растение и животное, как вода и небо. Окрестная природа населялась духами, и, прежде чем идти на охоту, начинать сельскохозяйственные работы, перекочевку или разработку руд, люди обращались к ним за разрешением, с просьбой о плодородии и удаче.

В Эфиопии, Камеруне, Кении, Танзании сохраняется культ гор. Вершины области Сымен в Эфиопии, вулканы Камеруна, горы Кения и Килиманджаро и сами являются объектами культа и представляются жилищами и обиталищами множества духов.

|

Зулусы в традиционных праздничных костюмах

Фетиш животного с двумя головами |

С ВЕРОЙ В ДУХОВ, их почитанием, принесением жертв (каша, пальмовое вино, орехи кола) связывались и календарные обряды, прежде всего празднование наступления нового года, которое проводится после сбора урожая и знаменует конец старого и начало нового сельскохозяйственного цикла.

Вот как это делается, например, у сидамо и волайто Эфиопии. Центр такого праздника (Мэскль) — деревенская площадь. На ней старые женщины проводят обряды очищения, зажигая по краям ее костры и молясь о дождях, большом урожае, мире и спокойствии. Затем на площади складывается большой конусообразный костер. Подготовка его, походы в лес за стволами деревьев — дело мужской молодежи. Из энсета (ложный банан — главная сельскохозяйственная культура) делается церемониальный хлеб «тота», кусочки его пробуют все члены семьи, а остатки бросают на крышу, приговаривая: «Приди в мой дом, мир, покой, благополучение! Пусть уйдут бедность, нужда и лишения!» В каждом доме зажигается пучок травы, связанный веревкой из энсета, от которого загорается центральный костер (как в Масленицу на Руси).

Устраивается большой пир, на котором (по законам подражательной магии) следует наесться до отвала и даже пополнеть — это гарантирует хороший урожай.

Следующий день проходит в визитах, обмене подарками, выборах суженых и т. п.

У христиан Эфиопии этот церемониал слился с Крестовоз-движением и стал общегосударственным праздником. В сухих саваннах основной освящаемый продукт — зерновые (просо, сорго, рис). А в тропических областях их место занимают корнеплоды. Праздник ямса, или «Одвира», у многих народов Африки южнее Сахары, как и ежемесячные празднества во время новолуния, сопровождался церемониями в масках. Люди, носящие маски, как бы перевоплощались в духов природы, божеств, духов предков.

|

|

|

|

|

Церемониальная маска из Заира |

Обрядовая маска из Нигерии |

|

|

|

||

|

Имборивунгу - духовой инструмент, с помощью которого извлекаются звуки, устанавливающие связь между живыми и духами умерших |

Нигерийская танцевальная маска |

|

МАСКА — это целый костюм, состоявший из собственно маски — личины (закрывавшей лицо) или наголовника (закреплявшегося на голове) и костюма из ткани или травяных волокон, скрывавшего всю фигуру. Такие церемонии проходили по ночам, маски с громким барабанным боем и песнями проходили по деревне, жители же зачастую не имели права их видеть. Маски сопровождали и торжественный выход инициируемых из лагерей в деревню, и погребальные церемонии, и многое другое. Сами маски наделялись особой сверхъестественной силой и в обычное время хранились в священных реликвариях.

|

Молодые люди как бы поглощаются божеством или духом и умирают для родных. На самом деле они живут в особых лагерях, где подвергаются испытаниям, обучаются всему, что нужно знать и уметь взрослому человеку, узнают историю и обычаи своего народа. Лишь выдержавшие все испытания «рождаются» к новой жизни. Люди, прошедшие вместе эти испытания, составляют единый «возрастной класс». Члены его становятся как бы братьями. Класс получает имя, иногда по какому-либо событию - «Буря», если в это время была непогода, «Шиллинг» - если в этот год ввели новый налог, и т. п. В прежние времена по возрастным классам считали время, фиксировали исторические события. По мере взросления члены такого класса получали новые права и обязанности, входя по очереди в класс молодых, затем старших воинов, старейшин и т. д. |

||

|

Ширма, на которой запечатлены фигурки предков |

Барабанный бой неизменно слышится во время проведения магических ритуалов |

Догонский погребальный танец |

ДЛЯ ВСЕХ ВЕРОВАНИЙ характерно отсутствие храмов. Ритуалы проводились на открытом воздухе: в священных рощах, на берегах рек, у могил предков. Кумирни и реликварии служили прежде всего для хранения священных предметов и объектов культа. У большинства народов не было и особой социальной группы жречества, их обязанности выполняли главы кланов, старейшины, ритуальные вожди разных рангов.

У таких народов, как йоруба и бини (Нигерия), фон (Бенин), ганда (Уганда), складывалось и много- ширма, на которой запечатлены божие (политеизм). У йоруба, на фигурки предков. пример, общее число божеств — около 400. Каждый из них имеет определенную функцию. Во главе пантеона — Олорун (хозяин неба), его наместник и помощник в создании мира и людей — Обатала, главное женское божество — его жена Одудува, Олокуи — богиня океана, Огун — бог железа и войны и т. д. Их связывают между собой сложные семейные и дружественные отношения, напоминающие мифологию Древней Греции.

У африканских народов политеистические представления находились в стадии развития, были еще далеки от завершения. Поэтому можно обнаружить много вариантов описаний пантеона, изменчивость образов. Так, Одудува в одних версиях — женское божество, в других — мужское, в третьих — андрогин (двуполое). Наиболее распространена первая версия, согласно которой именно Обатала и его жена Одудува породили и все божества (ориша), и землю в месте, где потом возник священный город Иле-Ифе, и реки с лагуной, и самих йоруба, а самое главное — стали основателями царских династий и в Ифе, и в Ойо, и в Бенине. Их дети стали божествами, связанными со стихиями или видами деятельности человека. Это Олоша — богиня лагуны, Олокун — бог моря, Шанго — бог грома и молнии, Ойя — богиня реки Нигер, Оке — бог гор. Орун — бог солнца, Ошун — богиня луны... Огун покровительствовал воинам, металлургам, кузнецам, Ошоси — охотникам, Ориша Око — земледельцам и т. д. Поклонение им связывалось с массовыми пышными церемониями, для них впоследствии строились храмы и святилища, складывалась жреческая каста. Среди них существовала строгая иерархия. Хотя должности и титулы были наследственными, нужно было пройти длительное обучение. Жрецы играли значительную роль в общественной жизни. Политеизм йоруба оказал большое влияние на религии бини и фон.

|

Завершается жизненный цикл смертью и похоронной обрядностью. Смерть приписывалась магии, и перед похоронами следовало найти злокозненного колдуна. Только в этом случае или при необычной смерти (на охоте, от удара молнии и т. д.) душа не найдет упокоения и превратится в злое и вредоносное существо — ндоки, или зомби. У отдельных народов жива вера в несколько душ у человека (душа-кровь, душа-разум, душа-дыхание и т. п.), которые покидают тело по очереди. Поэтому нередко практиковались вторичные захоронения после того, как улетят все души. |

|

|

Ритуал генициацев. |

Заирская маска для инициации |

ЕДИНОЕ ОБЩЕСТВО состоит из предков, ныне живущих, и потомков, еще не рожденных. В последних воплотится душа умерших, и через них достигается непрерывность социума — другое важное свойство картины мира.

Обряды жизненного цикла — рождение, наречение имени, этапы социализации, свадьба, рождение детей, похороны — проходят через всю жизнь людей. Особенно важны первые инициации, когда мальчики и девочки из мира детства переходят во взрослое состояние (обычно по достижении половой зрелости). Каждый переход в новое социальное состояние сопровождается особыми ритуалами. Такие ритуалы посвящения применялись иногда и в XX в. во время восстаний и национально-освободительных войн (Гвинея, Ангола).

Традиционные верования исповедует примерно треть населения континента. Остальные африканцы (особенно в Северной Африке) — христиане разных толков и направлений и мусульмане.

|

Сосуд для хранения амулетов |

Танцующий мамач |

Амулет |

В АФРИКЕ было три волны проникновения христианства. Первая пришлась на период раннего христианства и захватила Северную Африку. Это была окраина Римской империи, и те гонения, которым христиане подвергались в ее центре, здесь были редки. Вторая волна христианизации связана с появлением в XV в. на берегах континента европейцев. Третий этап христианизации Африки произошел благодаря географическим открытиям XVIII - XIX вв. и широкой миссионерской деятельности. У кикуйю (Кения) сохранилась поговорка: «У нас была земля, у белых — Библия, теперь у них — земля, а у нас — Библия».

Около трети населения исповедуют ислам, причем в странах не только Северной Африки, но и Западной (Мавритания, Сенегал, Нигерия, Гвинея и др.), Северо-Восточной и Восточной (Сомали, Судан, Кения, Уганда,

Танзания и др.), где значительная часть жителей

(от 30 до 80 %, а в Мавритании и Сомали — почти 100 %) мусульмане. Отдельные

группы их есть и в Южной Африке. Это и местное население, и пришлые группы:

арабы, индийцы, потомки малайцев-рабов. Северная Африка была исламизирована

огнем и мечом; в другие части континента ислам принесли торговцы, ходившие с

караванами через пояс пустынь (Западная Африка) или плававшие из Южной Аравии по

Индийскому океану (Восточная Африка). Ислам в Африке принял своеобразные черты,

включив и некоторые традиционные представления: разрешение масок в Сенегале,

поклонение духам природы, замена хаджа паломничеством к местным святыням,

довольно свободное положение женщин.

Религия египтян представляла собой совокупность множества местных традиционных культов при преобладании культа божества столицы. Поэтому верования египтян выглядят пестрыми и противоречивыми, что осознавали и жрецы, пытавшиеся их как-то упорядочить. По большей части можно говорить о религиозном творчестве различных богословских школ, создавших собственные космогонии и теогонии, обрабатывавших разные циклы мифов.

|

Цивилизация долины Нила - одна из древнейших и блистательнейших на Земле. Грандиозные архитектурные сооружения египтян поражают избалованных сенсациями технического прогресса современных людей. В наследство человечеству Древний Египет оставил не только эти великие свидетельства материальной культуры, но и бесценные духовные сокровища. Увековеченные с помощью удивительной иероглифической письменности памятники хранят многие свои тайны, хотя египтология приближается к своему 200-летнему юбилею («днем рождения» науки считается 27 сентября 1822 г. - дата дешифровки иероглифики Ж.-Ф. Шампольоном).

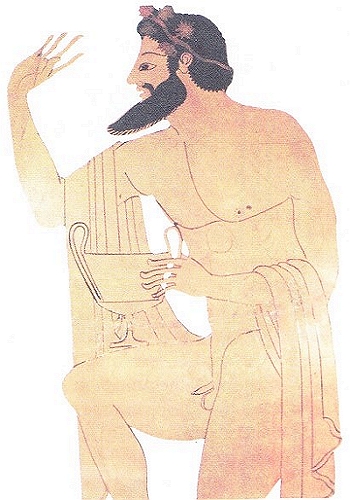

Бог солнца Ра |

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ часто характеризуется как политеистическая. Действительно, египтяне почитали множество богов. Их воплощения исключительно разнообразны; предмет (каменный обелиск Ра или пара скрещенных стрел богини Нейт), растение (сикамор богини Хатхор), животное или птица (крокодил для Себека, бык для Аписа, павиан для Тота, баран и гусь для Амона). Но уже на самых древних изображениях эпохи первых династий фараонов (в начале III тыс. до н. э.) встречаются боги, представленные антропоморфно. Конечно, животные и символы раскрывают некоторые черты сущности божеств (так, бык всегда связан с идеями мощи и плодородия, Нейт покровительствовала охоте и войне, а Исида — персонификация престола).

Многобожие отчасти объясняется и тем, что в каждом селении был собственный бог-покровитель, со своей «историей», символикой, священными животными, и если это селение становилось центром области (нома), то его божество возглавляло локальный пантеон. Боги-покровители царских династий и столиц приобретали значение общегосударственных. Показательна в этом плане история культа Амона — первоначально второстепенного божества, избранного царями 12-й династии в качестве «владыки» новой столицы — Фив. Отождествление с более древними и популярными Мином, Монту и особенно Ра (тексты часто так его и называют: «Амон-Ра») открывает ему дорогу на верпшну египетского пантеона. Амону посвящались главные храмы страны — Карнакский и Ауксорский.

Бросается в глаза, что в Египте чаще всего верховным богом оказывается тот, у которого присутствуют солярные черты (признаки солнца); Ра, Атум, Хор, — поэтому именно с ним старались отождествить то или иное местное божество. Оно, правда, далеко не всегда было исконным для того района, где ему поклонялись. Часто локальные культы вытеснялись другими, не исчезая, однако, насовсем. Так случилось с Атумом — древним богом Гелиополя, потесненным богом Ра и слившимся с ним в божество Ра-Атум. То же самое произошло с богом Абидоса Хентиаментиу, которого там отодвинул на второй план Осирис.

|

Аллея сфинксов с головами баранов к Карнакскому храму Амона-Ра |

Статуэтка Тота-бога Луны, мудрости и счета |

МЕСТНЫЕ ТРИАДЫ — семьи богов, состоявшие из бога, жены-богини, бога-сына или — реже — богини-дочери, возникшие, видимо, в результате жреческих построений. Существовали и более многолюдные «семейства» богов — восьмерки, девятки и т. п. Вокруг них складывались свои теогонии и космогонии, слагались легенды и мифы. Некоторые боги имели всеегипетское поклонение, не будучи покровителями столиц и династий, а благодаря особенному почитанию и популярности (Осирис, Исида, Хор и др.). Провести четкую границу между локальными и всеегипетскими божествами невозможно. Оставаясь покровителями «своих» городов, некоторые из них в результате работы жреческих школ получали специфические обязанности именно как всеегипетские божества: Тот был богом письма и мудрости, Сахмет — богиней войны, Бастет — богиней домашнего очага и уюта, Хатхор — богиней любви, пляски и веселья, Анубис — богом бальзамирования и т. д. Другие боги, игравшие в древнеегипетской мифологии огромную роль, вообще не имели ни общеегипетских, ни местных культов. В основном это боги природных стихий: Геб (бог земли). Нут (богиня неба), Шу (бог света и воздуха) и т. д. Также не имел какого-то центра почитания Хапи — бог разливов Нила.

Богами были и фараоны — и здравствующий, и уже почившие. Мифы рассказывают, что первым владыкой Египта был Ра, собственно, его и создавший. Когда он состарился и удалился на небо на спине небесной коровы Нут, чтобы вечно совершать там плавание в дневной и ночной ладьях, его трон занял Осирис. Последнего коварно убил его брат Сет, но сын Осириса и Исиды Хор отомстил дяде и по справедливости занял трон отца. После него Египтом стали править фараоны — воплощения бога на земле.

|

Музыкант, играющий на арфе в честь бога Ра, изображенного в виде человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Сверху на них взирает всемогущее око Осириса. |

Царица Хатшепсут. |

ФАРАОН был для египтян персонификацией государства — понятия, незнакомого жителям нильской долины. Устройство Египта они себе представляли как единое тело, живущее по законам идеального мирового порядка — Маат (правда, справедливость), которому подчинялись и люди, и боги. В случае нарушения этого порядка всему миру грозил хаос. Сами египтяне представлялись покорными членами тела фараона.

Когда фараон умирал, то его божественная сущность продолжала жить среди сонма богов:

«Золотой сокол взлетел на небо — божественная плоть слилась с тем, кто породил ее». После смерти фараона устанавливался его культ. Поминальные культы большинства царей быстро угасали, но у некоторых сохранялись весьма долго, как у Сенусерта III (12-я династия) и Аменхотепа I (18-я династия).

Иногда обожествлялись и простые смертные, такие как Имхотеп — великий ученый, мыслитель и архитектор, визирь Джосера (3-я династия), строитель первой пирамиды, ставший после смерти богом медицины и покровителем писцов, или Аменхотеп, сын Хапу — визирь Аменхотепа III, создатель Луксорского храма.

В позднем Египте обожествлялась практически вся египетская фауна, хотя некоторые животные (совершенно безобидная черепаха) считались воплощением темных сил. Так же как культы богов, культы животных были локальными и общеегипетскими. Нередко в одном доме какую-то рыбу считали священной, а в соседнем ее ловили и ели.

|

Некоторым животным поклонялись повсеместно (кошка или

священный бык Апис). Повсюду чтили жука скарабея, катившего по песку

навозный шарик.

Статуя фараона Тутмоса I |

ЕДИНОЙ ТЕОРИИ происхождения мира, богов и людей не существовало в Египте. Каждая богословская школа предлагала свою космогонию и теогонию, где честь создания Вселенной приписывалась тому богу, которому поклонялись в данном храме. Методы творения тоже были разными; пожалуй, единственное, что объединяет все концепции, — это представление о существовавшем в начале времен хаосе, преобразованном в результате творения в упорядоченное мироздание, живущее по законам Маат.

К сожалению, нет почти что ни одного полного изложения мифа о творении Вселенной. Сведения о различных космогониях почерпнуты из множества отрывков, упоминаний и даже намеков, разбросанных по самым разнообразным письменным источникам. Видимо, самой древней была гелиопольская космогония. В основном она известна нам по «Текстам пирамид» — сборнику заупокойных формул и изречений, писавшихся на стенах погребальных камер царских усыпальниц 5 - 8-й династий, хотя кое-какие отрывки встречаются и в текстах гораздо более позднего времени. В начале всего существовал только первобытный водный хаос Нун, безмолвный, бесконечный. В какой-то момент из Нуна возник солнечный бог, породивший себя сам, — Атум, чье имя одновременно может означать «несуществующий» и «совершенный». Атум, он же Хенри, утвердился на первородном холме, что было началом мироздания. Первый бог был один и, оплодотворив самого себя, он породил первую пару — Шу (свет, воздух) и Тефнут (влага). От этой пары появилось третье поколение богов: Геб (земля) и богиня Нут (небо). От них, в свою очередь, родились Осирис, Исида, Сет и Нефтис. Так возникла знаменитая гелиопольская Девятка богов (Эннеада). Очень поэтично описывается в этом учении происхождение людей: однажды солнечный бог оплакал безмолвность и пустоту расстилавшихся под ним просторов, и его слезы превратились в людей (слова «люди» и «слезы» по-египетски созвучны). Однако созданная Атумом Вселенная не бесконечна во времени: в 175-й главе «Книги мертвых» Атум говорит Осирису: «Земля снова будет океаном, морем, как было вначале, а я превращусь в змея, незнаемого людьми, которого не видят боги».

|

Подвеска в виде ладьи со скарабеем - символом счастья |

Стена одного из египетских храмов. Голова барана в центре - символ бога Амона |

Нун |

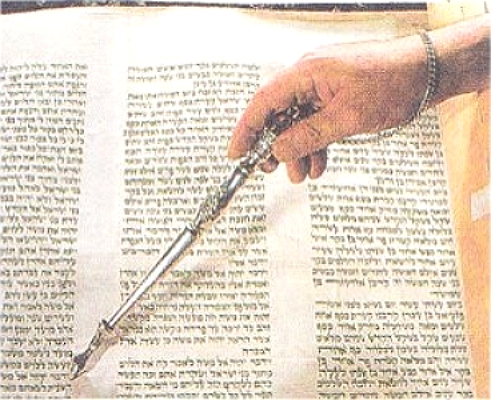

Другая великая космогония происходит из Мемфиса, где демиургом считался Птах, покровитель ремесел, всегда выступавший только в антропоморфном облике. Согласно тексту времени 25-й династии, известному в науке как «Мемфисский богословский трактат». Птах создал Вселенную и богов с помощью своего божественного слова. Все, что должно было существовать, возникло сначала в сердце бога, а затем воссуществовало благодаря произнесению Птахом его названия или имени вслух. Имя и предмет или явление суть одно и то же, поэтому все на свете продолжает существовать, пока живет имя, и наоборот — уничтожение имени означает уничтожение и его носителя. Так возникли земля, небо, боги. Мемфисские богословы знали о гелиопольской космогонии и утверждали, что Эннеада во главе с Атумом была создана Птахом: они — уста бога, которыми он произносил названия всего сущего.

В третьей знаменитой космогонии, гермопольской, первоначальный волевой акт бога-демиурга отсутствует — Вселенная зародилась сама. В мире изначально существовало восемь богов (в облике змей и лягушек), фактически олицетворявших разные формы извечной космической материи, бытовавшей еще до того, как возник нынешний мир:

Нун и его женское соответствие Наунет (океан), Ху и Хаухет (бесконечность и пространство), Кук и Каукет (мрак и тьма), Амон и Амаунет (невидимость, сокровенность). Из этих восьми богов впоследствии (кроме Нуна) широкую известность получил Амон, ставший владыкой Фив, покровителем фараонов и потерявший свой первоначальный лягушачий облик. Эта существовавшая вне времени и упорядоченности материя оказалась основой самозародившейся Вселенной, когда из волн океана поднялся первохолм, на котором позднее и возник Гермополь.

|

Представление о творческой силе слова в мемфисской космогонии напрашивается на сопоставление с учением о «логосе», представленном у Филона Александрийского (I в. до н. э,). Возникшая в седую древность идея о творческой силе божественного слова - это представление высокой философской мысли, через тысячелетия вновь появившееся в ветхозаветной Книге Бытия, позднее отозвалось в потрясающих своей величественностью словах Иоанна Богослова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, Оно в начале было у Бога, Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», |

|

|

Шу - бог света и воздуха |

Аманхотеп IV |

МНОГОБОЖИЕ — предпосылка очень распространенного явления, не совсем точно называемого синкретизмом. По представлениям египтян, бог мог воплощаться в образе другого божества или даже части его тела, наконец, в имени — неотъемлемой части личности. Данная идея естественно породила мысль о том, что боги — это разные ипостаси одного божества. Именно таким богом представлен Птах в «Мемфисском богословском трактате» — творцом мира и других богов, которые суть его эманации. Лейденский гимн Амону говорит о едином боге в трех лицах. В мифе о Ра и Исиде солнечный бог говорит о себе: «Я Хепри утром, я Ра в полдень, я Атум вечером» и т. д. Таким образом, египетский политеизм оказывается, по сути, отражением еще не осознанных представлений о едином боге, чья сущность пронизывает Вселенную, проявляясь в различных образах. Отсюда остается всего один шаг до единобожия. И он был сделан в XIV в. до н. э, во время религиозного переворота, совершенного Аменхотепом IV — Эхнатоном. Реформа потерпела поражение, но оставила неизгладимый след в культуре долины Нила. Нельзя утверждать, как это иногда делается, что идея единобожия целиком принадлежала Эхнатону. Правильнее сказать — он сформулировал то, что уже фактически витало в воздухе, и солнечный монотеизм был логическим продолжением всего хода развития египетской богословской мысли.

Формы богослужения имели в Египте весьма пышные проявления. Одним из важнейших элементов культа были храмы — «фабрики» по поддержанию мирового порядка. Они считались жилищами богов в отличие от храмов христианских, являющихся местом общения с Богом. От храмов Древнего и Среднего царств почти ничего не осталось, а от Нового царства дошли грандиозные комплексы, которые можно разделить на долинные храмы (колоссальные по длине, обнесенные стеной с порталами-башнями (пилоны), к ним ведут аллеи сфинксов, множеством залов и дворов с целым лесом колонн и статуй) и скальные (не менее величественные сооружения, вырубленные в горных массивах). К долинным относятся такие знаменитые храмы Амона, как Карнакский и Луксорский, к скальным — замечательный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Встречались и другие разновидности храмов: небольшие прямоугольные здания, в которых почитали местных божеств. Изображение бога — статуя — находилось в святая святых храма — отдаленном помещении, куда вход простым смертным был закрыт. При каждом храме состоял клир жрецов, которые совершали богослужения, известные по сохранившимся текстам. Это был особый, детально разработанный ритуал ухода за статуей бога, ее «кормления», одевания и т. д. Но совершались и публичные богослужения, например по праздникам, которых было великое множество. В такие дни статую бога торжественно выносили в роскошной ладье, и толпы людей следовали за процессией, сопровождавшейся песнопениями и представлениями мифологических событий, в честь которых и устраивался праздник. Иногда бог отправлялся в гости к своей «жене», чей храм мог находиться в другом городе, и такие путешествия занимали несколько дней.

|

Поклонение Атону. Цветы лотоса богу солнца подносят фараон, царица Нефертити и их дочь |

Верования в загробную жизнь играли в долине Нила огромную роль и были тесно связаны с еще одним очень характерным для древности явлением — магией. В Египте, где сила традиций чрезвычайно сильна, концепции посмертного существования, возникшие на самой заре истории, развиваясь и трансформируясь, дожили до того момента, когда главным религиозным символом в стране стал крест. Но и после окончательной победы христианства они оказывали сильнейшее влияние на идеи о посмертном бытии последователей новой религии. Бытует глубочайшее заблуждение, что у египтян существовал культ смерти и что вся их жизнь служила лишь подготовкой к этому событию. Действительно, египтяне уделяли много внимания своим будущим похоронам, но только потому, что правильное соблюдение ритуала обеспечивало счастливую жизнь за гробом и, наоборот, нарушение его могло все испортить. Упомянутое мнение возникло из-за того, что подавляющее большинство дошедших до нас памятников древнеегипетской культуры сохранилось в гробницах. Смерть египтяне считали врагом и стремились победить его с помощью мумификации тела, устройства гробницы и снабжения умершего необходимыми жертвами и текстами. Египетская заупокойная литература весьма обширна.

Самое раннее по времени записи произведение — «Тексты пирамид», впервые зафиксированные во времена 5-й династии. Крушение Древнего царства и так называемый первый переходный период ознаменовали появление нового сборника погребальных текстов, получивших распространение в эпоху Среднего царства, — «Текстов саркофагов», писавшихся на стенках больших прямоугольных гробов.

|

Ящик с фигурками так называемых ответчиков (ушебти) из египетского захоронения |

Саркофаг Тутанхамона |

Статуя Рамзеса II из Карнака. Ок. 1250 г. до н. э. |

«Тексты саркофагов» имели иное назначение, нежели «Тексты

пирамид»: они «обслуживали» не только царя, но и простых смертных, и потому

значительно отличаются от них. Во времена Нового царства они уступают место

следующему сборнику погребальных текстов, писавшихся теперь на свитках папируса

и дошедшему до нас в тысячах экземпляров — «Книге мертвых». Египетское

наименование — «Изречения выхода в день», в котором, собственно, и заключена

основная цель произведения; помочь покойному миновать все опасности загробного

мира, благополучно пройти через суд Осириса (взвешивание сердца на весах, где

оно не должно оказаться из-за грехов тяжелее пера Маат, лежащего на другой

чаше), достичь полей вечного блаженства и, наконец, в ладье бога Ра,

совершающего свое еженощное плавание по небу загробного мира, вновь вернуться на

землю.

Народы Финикии, Сирии и Палестины были родственными между собой, говорили на схожих языках, одинаково почитали множество самых разных богов. Одни боги были общими для всех, другие — совершенно самостоятельные, ничем не напоминавшие богов соседних народов. Для всех этих стран существовало и другое, единое название Восточного Средиземноморья — Ханаан.

|

о религии народов Финикии, Сирии и Палестины стало известно благодаря таким разным источникам, как глиняные таблички Угарита и Эблы в Сирии, финикийские надписи, памятники древнееврейской литературы, вошедшие в состав Библии, богатый археологический материал. До наших дней сохранились рассказы античных авторов о традициях и религии народов, населявших Ханаан. Анализируя эти данные, ученые в известной мере воссоздают картину религиозной жизни ханаанских народов.

Бог луны и Бог неба |

ФИНИКИЯ никогда не была единым государством. Она состояла из нескольких городов-государств, самые известные из которых — Тир, Сидон, Библ, Арвад. С древнейших времен финикийцы активно занимались морской и сухопутной торговлей, основывали колонии, соединяя Средиземноморье экономическими и культурными узами. Именно финикийцы, жители Тира, основали Карфаген — город-государство в Северной Африке.

Верховный бог финикийцев — Эл-создатель, царь богов и людей, но культ его не был широко распространен, и вместо него во многих городах почитались другие боги. Один из них — Баал-Шамим (Хозяин небес). Именно его финикийцы ставили во главу Вселенной. Он — бог неба, посылающий на землю дождь, бурю, молнию и ветер. Возможно, что он также был связан с морем. Кроме Баал-Шамима, морским божеством был Баал-Малаки, покровительствовавший морским путешествиям, и бог моря Йам. Родоначальником многих морских божеств считался Бел, сын Эла, бог текущей воды.

Другой очень древний бог — Баал-Цафон (Хозяин горы Цафон), бог дождя, оплодотворяющего землю, бог грома и бури. Считалось, что дворец этого бога находится на горе Цафон. Во многих финикийских городах имелись его храмы.

С древних времен почиталась (не только у финикийцев) богиня Астарта — одна из жен Эла. Изначально ей, видимо, поклонялись как богине-матери, но впоследствии она стала богиней-царицей, восседающей на троне и наблюдающей за делами людей. Кроме того, Астарта считалась богиней-воительницей и в то же время богиней плодородия и богиней-целительницей. Таннит (дочь Астарты и Эла) — богиня неба, луны, ветров, богиня росы и дождя. Ее мужем был Баал-Хаммон («Хозяин жара») — бог солнца. Эти божества высоко почитались в Карфагене. В храме Таннит в Карфагене в честь этой богини проводились ежегодные празднества. В ходе праздничных церемоний в городе разыгрывались представления, восхвалявшие Таннит как богиню плодородия и любви.

|

Очень часто финикийцы включали имена разных богов в состав имен своих детей, так как верили, что имя - часть самого человека: оно может и причинить человеку вред, и защитить его. Среди составных частей имен финикийцев встречаются Цафон или Баал (часть имен многих богов и собственное имя бога Мелькарта). Например, имя знаменитого полководца Ганнибала означает «милостив ко мне Баал», а имя его отца Гамилькара - «раб Мелькарта»).

Храм Баал-Шамима |

Почиталась и Шеол — богиня подземного мира, жена Муту — бога смерти. С подземным царством с давних времен был связан и Решеф — бог войны и болезней, который не только насылал болезни, но мог и исцелить от них. Он же считался богом молний и небесного света. Эшмун был богом-врачевателем, умирающим и воскресающим, олицетворяющим мир природы. Священным животным Эшмуна считалась змея — символ вечной жизни и постоянного обновления. Эшмун, Мелькарт и Адонис — молодые боги финикийской мифологии. Они представлялись богами умирающими и воскресающими, символизирующими смену времен года, смерть и возрождение природы.

Мелькарт (Царь города) был покровителем Тира. При основании города в нем был построен храм Мелькарта, почитаемого даже в колониях. Так, карфагеняне посылали в тирский храм десятую часть всех своих доходов. Еще более древний храм Мелькарта существовал в Гадесе. Храм был возведен на платформе, у подножия которой находился источник пресной воды. В храме находились алтари, а также особое помещение, куда могли входить только служители культа, — гробница Мелькарта. Это место было одним из самых почитаемых всеми финикийцами.

| Особые обряды и ритуалы были связаны с жизнью человека, с его рождением, свадьбой, смертью. Амореи считали, например, что человек продолжает жить и после смерти, поэтому в гробнице оставляли необходимые для жизни предметы, даже нередко лампы для освещения нового жилища умершего человека. | |

|

Фигурки воинов, обнаруженные в сосуде для жертвоприношений. |

Жертвенный сосуд из Финикии, имеющий вид головы божества. |

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ — важная часть культа любого бога. В качестве жертвы можно было поставить статую или принести дары в храм. Существовали «бескровные» жертвы (воскурения, вино, молоко), которые выливали на алтарь или на землю, и «кровавые» — коровы, ягнята, бараны, олени, птицы. Чтобы предотвратить особую опасность, требовались человеческие жертвы. Особенно часто человеческие жертвы приносились Баал-Хаммону. Из-за своей жестокости этот обряд был крайне непопулярен, и неоднократно предпринимались попытки заменить его жертвоприношением животных — «жертвами замещения», но в течение многих веков сохранялись человеческие жертвоприношения.

Важную роль в религиозной и светской жизни финикийцев играло жречество. Храм был не только местом отправления религиозного культа, но и хранилищем казны, и библиотекой, в которой находились архивы и записи священных преданий. Храм служил и прибежищем для гонимых. Жрецы, таким образом, были хранителями традиций и богатств, а также гарантами безопасности. Во главе каждого храма стояли верховный жрец или верховная жрица, входившие в аристократию. Иногда верховный жрец занимал и светскую должность. Им подчинялись жрецы и жрицы храма. Следующую ступень занимали гадатели, пророки, музыканты, участвовавшие в культе, а на низшей ступени иерархии находились храмовые рабы.

|

Довольно много известно об аморейских святилищах. Прежде всего это, конечно же, храмы, которые считались жилищами бога. Несмотря на то что к храмам приходило множество народа, внутрь входили только жрецы или особые храмовые служители. Простые люди могли приносить свои жертвы только во дворе, где располагался большой алтарь. Храмы строились выше обычных зданий, иногда на особых платформах, для того чтобы молитвы быстрее доносились до богов.

Илу |

О РЕЛИГИИ АМОРЕЕВ (аморитов) известно гораздо больше, чем о религии финикийцев, так как сирийские тексты писали на глиняных табличках в отличие от папирусных финикийских. Два крупнейших архива, в которые входило множество табличек с мифами, были найдены в Угарите и Эбле — больших сирийских городах. Религиозные пред ставления сирийцев-амореев близки к финикийским. Однако если в Финикии преобладало египетское влияние, то в Сирии — месопотамское.

Сколько именно было богов у амореев — неизвестно. Главным богом Угарита был Илу (Бог). Подобно финикийскому Элу, Илу — верховное божество, отец богов и людей, творец мироздания, ниспосылающий людям потомство. Илу жил в центре мироздания. Символом его считался бык. Вокруг Илу было множество других богов — его детей, которые почитались в разных городах, тогда как сам Илу признавался общим богом всей страны. Жена Илу Асират известна также и под именем Илату. Это богиня «мирового моря», из которого вышел земной мир, частью которого являются земные моря и обитающие в них рыбы. У Илу была и вторая жена — Рахмайу, о которой известно, что она была богиней охоты.

Никто из этих богов не правил миром. Они лишь царствовали, передавая управление человеческим родом другим богам. Один только Йамму — бог моря — претендовал на то, чтобы стать хозяином мира. Он казался угаритянам злым и деспотичным богом хаоса. Его символы — дракон и левиафан. В некоторых мифах рассказывается о борьбе Йамму с Балу, в результате которой Балу одерживает верх, что символизирует победу добра над злом.

Балу (Баал) — «владыка», «силач» — сын бога

Дагану, подателя пищи. Их храмы часто строились рядом. Балу — бог дождя,

оплодотворяющего землю, в мифах назван богатырем, сильнейшим из героев, скачущим

на облаке. Его дом — гора Цафон, на ее вершине находится прекрасный дворец,

который построил для Балу бог-ремесленник Кусар-и-Хусас (Пригожий и мудрый) в

знак победы порядка над хаосом. Балу выступает как умирающий и воскресающий бог:

убитый богом Муту, он оживает после его гибели, принося с собой дождь на

страдающую от засухи землю. Балу как бога плодородия почитали земледельцы, как

бога бурь — моряки. Возлюбленная Балу Анату — богиня-охотница, богиня

плодородия, земной любви и женской красоты. Именно сына Балу и Анату — Амурру —

амореи считали своим предком. Важный бог угаритского пантеона — Рашапу, бог огня

и молний. Имя его часто упоминается в молитвах. Он мог насылать болезни и

смерть, стреляя в людей из лука, а мог и исцелять. Рашапу входил в египетский

пантеон и отождествлялся с месопотамским Нергалом.

Историк Геродот отмечает, что поэты Гомер и Гесиод первыми рассказали о происхождении богов. Они дали богам имена, определили их положение и значимость, описали внешний вид. По всей вероятности, традиционные греческие верования выросли из греческого эпоса, укорененного еще в микенском периоде позднего бронзового века. Первоначально являясь особой формой реальности, греческие мифы и легенды были восприняты культурой Европы и, причудливо трансформируясь, стали одним из ее главных мотивов.

| Характерные для критской религии мистические элементы преимущественно связаны с представлениями о боги-не-матери и умирающем боге, которого ассоциировали с быком и позже почитали как «криторожденного Зевса». Этот умерший и вновь родившийся Зевс отличается от знакомого нам Зевса-олимпийца греческого пантеона. Его скорее можно сравнить с греческим Дионисом - умирающим и воскресающим богом. Эти различные представления позволяют уловить различия между минойской и микенской фазами развития ранней греческой религии. | |

|

Гомер |

Зевс |

ТРАДИЦИОННАЯ МИФОЛОГИЯ включает рассказ о событиях, предшествовавших микенскому пантеону олимпийских богов: времени правления титанов, детей Урана и Геи (небо и земля). Чтобы не позволить Крону, младшему из титанов, проглотить своего собственного сына Зевса, его жена Рея втайне родила ребенка на Крите, а мужу подложила обернутый пеленками камень.

Легенды о рождении Зевса именно на Крите послужили причиной для именования этого верховного бога «криторожденным». Имя, а также восточные параллели образа его матери Реи указывают на то, что Зевс был древним минойским богом, не нарушающим общий мифологический контекст других культур. Вероятно, прибывшие на Крит и говорившие на греческом языке чужеземцы дали имя своего бога неба старому минойскому божеству, и, таким образом, по дальнейшим сказаниям можно проследить его характер и связанный с ним ритуальный комплекс.

Свои традиционные функции и сферы влияния боги получили в результате вспыхнувшей на небе войны. По легенде, прежде чем воевать со старым поколением богов в лице Крона и титанов, Зевс поклялся в случае победы закрепить за своими сторонниками их права, а тех богов, которые прав еще не имели, наделить ими. Став верховным богом, Зевс сдержал свою клятву: Гефест традиционно считается покровителем огня, Атлант держит небо, Аполлон связан с музыкой и танцами, бог подземного царства Аид ассоциируется с жалобными стенаниями, нимфы заботятся о смертных людях в пору их молодости и т. д.

|

В. А. Серов. Похищение Европы |

Развалины храма Аполлона в Дельфах |

Священный сосуд в виде головы быка XVI в. до н. э. |

Принципы иерархической организации богов и богинь отражают социальную действительность микенского периода. Греческая мифология, будучи одной из древнейших форм религиозного освоения мира, зеркально отражает в действиях и взаимоотношениях богов жизненные коллизии самого человека. Боги греков ссорятся, завидуют, влюбляются и изменяют. Они ревнуют, ошибаются и помогают смертным, в муках борются за красоту, совершают подвиги и сражаются с чудовищами. Подобный параллелизм характера бога и человека свидетельствует об особом мировосприятии и укладе греческой общины. В образе богов угадываются те или иные потенциально развитые свойства самого человека, а весь населенный богами греческий космос выглядит как проекция социального бытия людей.

При всем этом богов почитали и любили. Многочисленные святилища и священные рощи становились местом поклонения и обращения к божеству. У богов заручались поддержкой накануне важных дел или дальних поездок, в их честь устраивали празднования и приносили жертвенные дары. Идея о знании богами участи смертных людей нашла отражение в многочисленных гаданиях и прорицательстве. Самым известным было древнее прорицалище Геи и Фемиды в Дельфах. По легенде, Аполлон убил охранявшего это место змея Пифона, основал на месте святилища свой храм и учредил Пифийские игры.

В сфере общественной жизни и в разнообразных греческих культах важную роль играла инициация, представления о которой, по всей вероятности, оформились уже в бронзовом веке. Смерть и перерождение инициируемого зачастую приобретали драматические черты и были похожи на суровое испытание. Умирал и рождался вновь не только бог. Для классической эпохи инициация — неотъемлемая часть воспитания юношества в греческих городах-государствах.

|

Вполне вероятно, что окончательная эволюция мужского божества от быка к антропоморфному Зевсу, тому самому Зевсу, который похитил Европу, произошла в микенский период. Жертвоприношения животных были заметной составляющей ритуалов, посвященных Зевсу. Зачастую в жертву приносили баранов, но, как правило, жертвенным скотом становились быки. Оба этих животных ассоциировались с богом неба вообще и с Зевсом в частности.

Богиня со змеями, найденная в святилище Венеры в Кносском дворце |

Последовавшие после ослабления эгейского мира и возвышения Микен социальные конфликты и смешения народов привели к усложнению культов и мифологии, а также к увеличению пантеона. Наиболее остро этот процесс происходил в безрезультатной борьбе двух концепций: старой идеи о богине-матери и появившегося позже представления о главенстве мужского начала, Зевса. Более позднее появление и подчиненное положение мужского минойского божества лишний раз подчеркивали принципиальную важность минойской богини-матери. Вероятно, во времена неолита еще не существовало представления о мужском божественном начале. Оно обозначилось позже, и, таким образом, мужская персонификация божества поначалу мыслилась как вторичная.

По мере ослабления культа богини-матери с минойским царством стал ассоциироваться бык, но некоторые из богинь позднего традиционного греческого пантеона сохранили старый образ минойской богини. Бык мыслился как символ солнца и означал плодородие.

Для более позднего периода характерна централизация мифологических образов вокруг мифологии, связанной с горой Олимп. Своего рода официальный олимпийский пантеон включал 12 богов: Зевса, Геру, Посейдона, Деметру, Аполлона, Артемиду, Гермеса, Афродиту, Гефеста, Афину, Ареса и Гестию. Этот список мог меняться; так, на фризе Парфенона в Афинах вместо Гестии изображен Дионис, который занимал особое место в греческой религии: несмотря на свою чрезвычайную популярность, он не принадлежал к олимпийскому сообществу.

|

Святилище Зевса в Олимпии |

Гера - жена Зевса |

Дедал и Пасифая. Фреска Дома Ваттиев в Помпеях. I в. |

ЗЕВС — глава традиционного греческого пантеона — был единовластным правителем, а находящиеся под его началом боги и богини образовывали единую небесную крепость. Места их обитания, построенные Гефестом, располагались вокруг находящегося в центре дворца Зевса. Власть последнего, несмотря на устойчивость, не всегда была непререкаемой. Даже Гера, жена Зевса, оспаривала власть верховного бога.

По некоторым версиям, в критском городе Кносе существовал ритуальный брак бога солнца и богини луны, изображаемой в виде коровы. В более позднем культе этот ритуал превратился в священный ежегодный брак Зевса и Геры, который совершался с принесением жертвенных даров и выполнением брачных обрядов. Параллельно богиня Европа, которой Зевс овладел в обличье быка, на Крите также стала отождествляться с Герой.

Следует заметить, что Гера, эпитет которой — «волоокая», имеет зооморфное прошлое, связанное с ее священными животными коровами. Прежде чем похитить Ио — жрицу Геры, — Зевс превратил девушку в корову. Миф об Ио также иллюстрирует историю св5пценного брака, поскольку невеста была жрицей Геры, а жених — жрецом Зевса, обряженным в быка.

Согласно другому известному мифу, жена царя Миноса Пасифая родила чудовищного Минотавра. Он имел голову быка и туловище человека. Подчиняясь пророчествам, Минос поместил Минотавра в построенный Дедалом лабиринт (сложная система запутанных переходов, не оставляющая у оказавшихся там практически никакой надежды найти дорогу обратно).

Корова и бык стали настолько неотъемлемыми элементами жизни греческой общины, что служили своего рода указателями для основания городов теми, кто внимал совету бога солнца. В этой связи показательна история Кадма, который, повинуясь дельфийскому оракулу, следовал за коровой до тех пор, пока она не легла на месте будущих Фив.

|

Равен

Посейдону только Зевс, причем заметно, что в то время, как Зевс

постепенно набирал силу и могущество, Посейдон их терял. Возможно,

когда-то Посейдон был самым великим греческим богом. |

|

|

Посейдон. V в. до н. э. |

Деметра (слева), Триптолем и Персефона (справа). Рельеф храма Деметры в Элевсине. 440-430 гг. до н. э. |

ПОСЕЙДОН — второй из величайших греческих богов. За исключением Аида, повелителя умерших, он единственный из мужских божеств является братом Зевса, который приложил немало усилий, прежде чем Посейдон стал послушен его воле. Весь мир был поделен между тремя сыновьями Крона: Посейдон владел морем, Аид — подземным царством, Зевс господствовал на небе, а земля считалась общей. Однако даже под угрозой физической расправы Посейдон не желал, чтобы Зевс был ему равен.

КУЛЬТ ДЕМЕТРЫ пришел в Грецию с Крита. Сам миф о Деметре и Персефоне напоминает минойское понимание богини одновременно как матери и девы. Деметра — древнегреческая богиня зерна, сельского хозяйства и плодородия. Второй корень ее имени означает «мать», а первый, по-видимому, восходит к слову, которым в древности обозначали землю. Однако у греков уже была богиня земли Гея, а Деметра появилась позже с новым поколением богов как внучка Геи и сестра Зевса. По всем признакам она — богиня земли, и в этом качестве Деметра дарит плоды и злаки, питая жизнь животных и человека. Ее дочь от Зевса — Персефону — называли также Корой, что означает «дева».

Персефоне приписывалась более тесная связь с плодами земли, однако две эти богини настолько полно дополняли друг друга, что их называли богинями-близнецами или Деметрами — именем, указывающим на их первоначальную тождественность.

Период между осенью и весной, когда всходы еще не видны и растения развиваются под землей, нашел образное выражение в мифе о похищении Персефоны братом Зевса, владыкой подземного царства Аидом. Он заставил Персефону быть его женой и проводить с ним каждую зиму. А когда наступала весна и земля одевалась в убор из цветов и трав, Персефона вновь появлялась, неся людям счастье и веселье. Таким образом, в качестве Коры богиня олицетворяла собой юность и ликование, вместе с нимфами приглядывала за ростом детей, юношей и девушек. Но как супруга Аида Персефона распоряжалась загробной участью умерших и в этом смысле внушала священный трепет.

|

Аполлон, казалось бы, наиболее греческий из всех богов олимпийского пантеона, вобрал в себя множество черт доисторического негреческого божества. Возможно, само имя Аполлон имеет греческое происхождение, хотя исследователи не пришли к единому мнению относительно значения корня, переводя его, например, как «сила» или «овчарня». Имя матери Аполлона, Лето, производится некоторыми исследователями от ликийского слова, означающего «женщина».

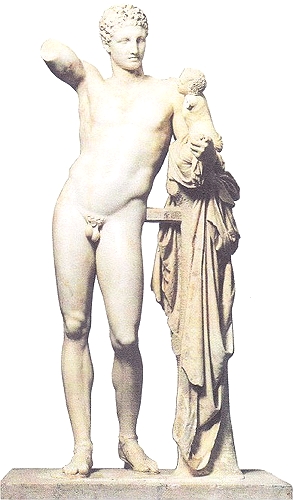

Аполлон с чашей и вороном |

КУЛЬТ АПОЛЛОНА и его матери Лето возник в Малой Азии. Связь этих богов с Критом отмечалась уже давно, причем в отличие от материковой Греции, где культ Лето редок и имеет неопределенный возраст, на Крите он сохранился более отчетливо.

Аполлон — один из самых замечательных греческих богов. Он почитался как бог музыки, стрельбы из лука, а также являлся богом предсказаний и целительства, был покровителем животных и молодых растущих существ. По меньшей мере с V в. до н. э. его начали отождествлять с солнцем. Аполлон и его сестра-близнец Артемида — дети Зевса и Лето. Согласно одному из вариантов мифа о его рождении, Делос был единственной землей, принявшей Лето, другие земли не пустили ее, испугавшись могущества бога, которому надлежало родиться.

Рождению Аполлона на Делосе было посвящено проводимое каждую весну на этом крошечном островке празднество, причем, по словам Геродота, каждый год сюда приходили гиперборейцы с подношениями из своих северных краев.

Аполлон — единственный из греческих богов, который в одном лице совмещал некоторые из функций, строго разделенные между Зевсом (небо), Посейдоном (море) и Аидом (подземное царство). Его многочисленные имена (более 300), сохранившиеся в трудах греческих авторов и высеченные на камне, свидетельствуют о почитании Аполлона самыми разнообразными людьми. Он олицетворял собой греческую цивилизацию и изображался как идеал мужской красоты.

Во многих отношениях Гермес предстает самым приятным, загадочным, обескураживающим и наиболее греческим из всех олимпийских богов. Его образ сложен и многообразен.

Практически не вызывает сомнений, что имя Гермес обозначает «бог каменной груды», дух камней, сложенных в форме пирамид или столбов и служащих в качестве опознавательных знаков для путешественников.

Еще будучи младенцем, Гермес сбежал из своей колыбели и увел принадлежавших Аполлону коров, которых доставил в Пилос, местечко неподалеку от Олимпии. Вернувшись назад, Гермес обнаружил у входа в свою пещеру черепаху. Тогда он закрепил на ее панцире струны и таким образом изобрел лиру, на которой тотчас стал играть. Когда Аполлон заметил пропажу, он во всем обвинил Гермеса, но его мать, Майя, показала Аполлону младенца, мирно лежащего в колыбельке. Тем не менее Аполлон взял Гермеса к Зевсу, и тот обязал его вернуть похищенный скот. Впоследствии Гермес приобрел дружбу Аполлона, подарив ему лиру, а также получил разнообразные привилегии, включая дар предсказания и роль посланника богов в Аиде. Кроме того, Гермес стал покровителем пастухов и животных.

|

|

|

|

Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом. IV в. до

н. э. |

Ваза. V в. до н. э. На вазе изображено, как Гермес передает Диониса на воспитание Силену - мудрому лесному старцу с конским хвостом. |

Дионис на

пиру. Фрагмент |

РОЖДЕНИЕ И СТРАНСТВИЯ ДИОНИСА среди людей раскрывают культурный и

исторический контекст восприятия и заимствования его культа. Судя по всему,

родина Диониса — Фригия, затем он стал известен во Фракии. Мать Диониса Семела,

смертная женщина, своей необычайной красотой привлекла внимание Зевса.

Охваченная ревностью Гера в образе старой женщины внушила Семеле мысль попросить

Зевса явиться к ней во всем своем божественном величии. Зевс предстал перед ней

в сверкании молний и испепелил несчастную. Однако недоношенного сына Семелы Зевс

выхватил из пламени и зашил в свое бедро, откуда мальчик родился в положенный

для него срок. Узнав о случившемся, Гера приказала титанам схватить Диониса.

Титаны разорвали его на части, но Диониса возвратила к жизни его бабушка —

богиня земли Рея. Затем Дионис воспитывался у нисейских нимф, где, по преданию,

нашел виноградную лозу и изобрел вино. Когда он вырос, Гера наслала на него

безумие, и Дионис скитался по свету в сопровождении своего наставника Силена,

сатиров, вакханок и менад. Считалось, что последователи культа Диониса могут

исторгнуть из земли фонтаны молока и вина, огонь не причинял им вреда, и они

зачастую носили пламя в ладонях или на головах. Неуязвимые для оружия, они

обладали достаточной силой, чтобы разорвать на части живого быка или любого

свирепого зверя. Причем женщины по силе ничем не уступали мужчинам, но проявляли

нежность к детенышам животных и могли вскармливать их собственной грудью.

Вооруженные тирсами — увитыми плющом и увенчанными еловыми шишками жезлами, —

размахивающие мечами, украшенные венками в форме сплетающихся змей поклонники

Диониса последовали за своим богом в Индию, а затем вновь направились в Грецию.

Особенность греческой религии заключается в миролюбии по отношению к божествам соседних народов и культур. Неудивительно, что со временем греческий пантеон существенно вырос и, наряду с главными божествами, в нем появились менее заметные боги и богини. Значимость человека в мифологии подчеркивали героические мотивы, а взаимоотношения с природой нашли отражение в сказаниях о сверхъестественных существах.

|

Древнегреческий бог любви Эрос имеет мало общего с образом, сложившимся в более позднее время. Происхождение Эроса неясно. По некоторым версиям, он родился из серебряного яйца, лежащего в глубинах мрака. Его вид был ужасен: он имел четыре головы, золотые крылья и издавал животные крики. В более поздних мифах Эрос предстает сыном Афродиты, причем его отцом в разных вариантах выступают Зевс, Арес или Гермес. Гесиод называет Эроса древнейшим из богов наряду с Геей и Тартаром. Он описывался как могущественная творческая сила, влекущая и соединяющая два в одно. Эта сила привнесла в Хаос гармонию и создала Вселенную, сделав ее пригодной для эволюции. Несмотря на то что Гомер ни разу не упоминает Эроса как бога, в его поэмах слово «эрос» обозначает всю связанную с этим богом специфику. В «Илиаде» и «Одиссее» эрос выражает непреодолимое физическое влечение, силу, манящую Зевса к Гере, а Париса к Елене. Позднее, в поэзии VII - VI вв. до н. э., понимание этой силы расширилось и стало включать не только тело, но и разум.

|

ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ содержит многочисленные легенды о героях, мифических существах и менее значимых богинях и богах. Помимо официального пантеона, религиозное мышление было тесно связано с образами менее важных божеств, прямо или косвенно участвующих, по поверьям, в жизни людей и наполняющих ее особым смыслом. Их младший или второстепенный статус не свидетельствовал о неуважительном или недостаточно серьезном к ним отношении. Эти божества часто имели свои местные культы и были либо заимствованы из других культур, либо обладали сугубо греческими корнями; они представляли собой как незначительное божество, так и некогда повсеместно почитаемого, а со временем забытого старого бога. Последняя ситуация особенно характерна, поскольку греческое религиозно-мифологическое сознание чрезвычайно подвижно, и один и тот же мифологический мотив может и составлять основное содержание мифа, и играть второстепенную роль. Таким образом, другие боги, а также герои, обладающие наполовину божественным происхождением, не имели жесткой привязки к официальному греческому пантеону и мифологии. К ним, например, относятся Эрос (Любовь), Асклепий, Кирка, Геракл и др.

Эрос в качестве любимца Афродиты предстает наполовину богом, а наполовину — испорченным непослушным ребенком. Его непременные атрибуты — лук и стрелы, впервые упомянутые Еврипидом, — разят без промаха и пробуждают в своих жертвах любовь или презрение. Ему доставляет удовольствие выбирать случайные цели и ликовать по поводу возникающих вследствие этого несчастий. Иногда сама Афродита, страдающая от его стрел, не в силах больше выносить шалости Эроса, отбирает у него оружие. Одновременно Эрос воплощает собой сладость юности. Он ассоциируется с проявлением всего прекрасного, ступает по цветочному ковру и увенчан короной из роз. Роза неслучайно служит его символом: несмотря на сладость благоухания, ее шипы остры и опасны.

|

Оформленное как театр святилище Асклепия в Эпидавре. |

Козлоногий сын Гермеса - Пан. |

Искусный врач, возведенный в ранг божества, Асклепий имел на Крите свой культ и дворец и почитался как бог врачевания. Его символ и постоянная спутница — змея — указывает на его связь с более ранними фазами религии, напоминая об особом отношении к культу змеи в минойской традиции. Культ Асклепия, совмещавший в себе предрассудки, чудеса исцеления и подлинное врачебное мастерство, обрел в период поздней античности все возрастающее уважение и по праву противопоставлялся вызывающей скептическое отношение иерархии богов-олимпийцев. Другой интересный персонаж греческой мифологии — Харон. Этот старый и раздражительный лодочник перевозил души умерших через подземную реку (Ахерон или Стикс), разделявшую мир живых и мертвых. Идея о том, что души недавно скончавшихся должны пересечь реку, дабы достичь обители мертвых, — очень древна. Харон фигурирует в греческой литературе и искусстве начиная с V в. до н. э.

За свой скорбный труд Харон взимал обязательную мзду. В связи с этим под язык или между зубами умершего было принято вкладывать обол (серебряная монета) в качестве платы за переправу. Тени неправильно похороненных мертвых лишались возможности попасть в Аид и после неумолимого отказа Харона взять их в лодку преследовали живущих и ожидали освобождения.

| Когда спутники Одиссея высадились

на остров Кирки, то долго решали, кто из них останется охранять

корабль, а кто отправится на разведку. Дикие звери, охранявшие вход

во дворец, не причинили им вреда, а Кирка пригласила

путешественников к себе и усадила их за стол. Только Эврилок остался

снаружи, опасаясь ловушки. Кирка подсыпала зелье в вино моряков,

после чего превратила их в свиней. Напуганный Эврилок рассказал обо

всем Одиссею. Герой бросился на помощь друзьям и по дороге встретил Гермеса, который дал ему волшебный оберег, защищающий от чар колдуньи. При попытке заколдовать Одиссея магия Кирки оказалась бессильной, и Одиссей заставил колдунью вернуть своим людям прежний вид. Позже Кирка, влюбленная в Одиссея, рассказала ему, как спуститься в Аид и общаться с тенями умерших. Она также предупредила героя об опасностях обратного пути: Сцилле, Харибде и сиренах. |

Легендарный певец Орфей пришел из Фракии, наполовину варварской, наполовину мифической страны, расположенной к северу от Греции. По другим версиям, он пришел с Олимпа, где родились девять муз. Его мать — муза Каллиопа, а отец — самый музыкальный из богов — Аполлон. Однако Орфей был смертным, так же как и его потомки. Орфей считается предком других знаменитых аэдов, включая Гомера. Указанная генеалогия содержит представление о том, что Орфей жил до Троянской войны (XIII в. до н. э.). Возможно, одна из самых известных легенд, связанных с его именем, рассказывает о его удивительном умении петь и играть на лире. В эти минуты его послушно и зачарованно обступали дикие звери, реки замирали и приносили покой руслам, а камни и деревья словно оживали и двигались вниз по склонам горы. Другой замечательный эпизод — сошествие Орфея в Аид, чтобы спасти жену Эвридику, смертельно укушенную змеей.

|

Три эринии, обитающие в царстве Аида и Персефоны. |

Орфей с лирой в руке бежит от настигающей его с мечом менады. |

Три сестры: Сфено, Эвриала и Медуза -чудовищные порождения морских божеств. Горгоны отличаются ужасным видом. Две старшие - бессмертны. |

ТРИ ЭРИНИИ, богини мести, рожденные Геей, появлялись на Земле, чтобы возбудить злобу, месть и безумие. Имея вид отвратительных старух с развевающимися змеями вместо волос и держа в руках факелы, Алекто, Тисифона и Мегера почитались также как божества, охраняющие материнское право. Их образ со временем претерпел существенные изменения. Эринии поменяли свою злобную сущность и превратились в хранительниц законности, а идея мести и воздаяния трансформировалась в идею правосудия. Эринии стали пониматься как блюстительницы правды, причем их существование обеспечивало закон и порядок вещей вплоть до движения небесных светил. Чудовищные существа горгоны — порождение морских божеств — обладали ужасным видом: крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос, с клыками и взором, превращающим любого в камень, эти создания обитали на крайнем западе у берегов реки Океан. Они приходились друг другу сестрами, причем старшие (Сфено и Эвриала) были бессмертными, а младшая (Медуза) — смертной.

Дочери морских божеств, гарпии изображались в виде отвратительных полуженщин-полуптиц. Число гарпий колеблется от двух до пяти, а их имена (Азлла, Аэллопа, Подарга, Окипета, Келайно) производятся от эпитетов «вихревидная», «быстрая», «мрачная» и т. д. В мифах они представлены как злобные похитительницы детей и человеческих душ. Налетая как ветер, гарпии столь же молниеносно исчезали, неся свою несчастную жертву. Местом их обитания обычно назывались острова Эгейского моря, а позднее — Аид.

Девять дочерей Зевса и Мнемосины — музы (Каллиопа, Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора, Талия, Полигимния, Урания) воспевали все поколения богов. Считается, что они связывали прошлое и настоящее и ведали будущее.

Музы покровительствовали певцам и музыкантам, передавали свой дар, утешали людей, воспевали законы и славили добрый нрав богов. Они привносили в мир упорядоченность и гармонию.

Божества живительных сил природы, нимфы изображались в виде прекрасных обнаженных или полуобнаженных девушек. Различали нимф рек, морей, источников (океаниды, наяды), озер и болот, гор, рощ, деревьев (дриады). Нимфы исцеляли, предсказывали будущее. От их браков с богами рождались герои.

Святилища нимф устраивались в пещерах и гротах, рощах и лесах. Одно из святилищ, посвященных горной нимфе Дафне, находилось на месте знаменитого дельфийского оракула. Сатиры — демоны плодородия — входили в свиту Диониса и, будучи задиристыми и влюбчивыми, повсюду преследовали нимф. Имея человеческий торс и голову, сатиры были покрыты шерстью и представлялись с длинными бородами, козлиными или лошадиными копытами, хвостами и рожками. Позднее они становились все более похожими на человека, а от животного облика сохранился только пышный лошадиный хвост.

Фантастические полуптицы-полуженщины, сирены совмещали в себе дикую стихийность и божественный голос.

Число сирен колеблется. Местом их обитания считаются скалы острова, где повсюду разбросаны кости и высохшая кожа несчастных, ставших жертвами их прекрасного пения.

Древние римляне, как и другие народы, населявшие Италию, поклонялись силам природы, обожествляя их. Каждый предмет и явление имели собственного духа, направлявшего силу на мир людей. Позднее под влиянием этрусков и греков духи римлян обрели свой облик. У этрусков римляне заимствовали представления об устройстве космоса, создании миропорядка, ритуальное оформление культов. Благодаря грекам антропоморфные абстрактные божества Италии и Рима были приспособлены к эллинскому пантеону.

|

Древним богом земледелия в Италии и Риме считался Сатурн, развивавший хлебопашество и заботившийся о посевах. Его жена Опс стала богиней плодородия и урожая. Кроме зерновых культур они поддерживали и развитие виноградарства. Этим богам возносили молитвы о принесении урожая, а богиню Луа просили его не уничтожать. Самостоятельно существовал культ богини Теллус - богини земли, принимавшей семена. Она почиталась как мать-кормилица. Кроме того, ее воспринимали как всеобщую прародительницу, именно с нее начиналась любая жизнь: и людей, и плодов.

Арка Тита. Рим. I в. н. э. |

РАЗВИТИЕ РИМСКОЙ РЕЛИГИИ шло по следующим направлениям: божественная сила поддерживала сельское хозяйство, а боги — заступники римского народа способствовали созданию наилучшей государственной системы. Мощное воздействие на римскую религию оказали земледельческие культы племен Италии, имевшие общие с римлянами условия развития сельского хозяйства и сходные принципы жизни. Однако боги римлян, покровительствующие их государству, обеспечили создание уникальной общеиталийской, а позднее и средиземноморской державы. Наиболее древние (италийские) божества покровительствовали скотоводству. Таким был Сильван, заботившийся о стадах в лесу и на пастбищах. Считалось, что именно Сильван (лесной) изобрел все сельскохозяйственные занятия, а так как пасти скот доверялось обычно мужчинам, то женщины не могли поклоняться Сильвану. Сильвана — заступника леса в скотоводстве оттеснил на задний план Фавн, способствовавший плодовитости стад. Это его качество перенесли на мир людей. Ремнями из шкур жертвенных козлов римляне хлестали бесплодных женщин в надежде получить от них потомство. Более важной функцией культа Фавна стала защита стад от огня и людских грехов (это благое действие было воспринято от отца Сатурна) и от зверей, в частности от волков. Волк в Риме почитался священным животным, и Фавна иногда называли «волчьим» богом, справляя в его честь праздники Луперкалии, пользовавшиеся популярностью вплоть до V в. н. э. и сохранившие в Риме свое значение. Его жена — Фавна — богиня изобилия, покровительствовала и людскому потомству. Культ Фавны постепенно трансформировался в культ Доброй Богини (Бона Деа). Фавн и Фавна проживали в лесу, неясные звуки которого связывались со способностью этих богов к прорицанию, предсказанию будущего.

Жизнь в семена вдыхала Церера, посылавшая благодетельный дождь и ласковый ветер, защищавшая посевы от снега и насекомых. Дополнительную защиту от вредителей и болезней растений создавали Робиг и Робига. Цветению плодов способствовала Помона. Этап созревания контролировал Ветрумн (этрусский бог семян), он же покровительствовал огородным культурам. Дети Цереры Либер и Либера больше внимания уделяли виноградарству. В октябре, в период сбора винограда, почитался Либер, а Либера научила людей собирать мед. Праздник Либералии отмечали в марте, культ Либера сближался с греческим культом Диониса.

Роль воды в сельском хозяйстве огромна. Нептун — бог влаги — предотвращал засуху, патронировал все источники и проточную воду, питавшую поля, стада, людей.

В период засухи праздновали Нептуналии (24 июля), почитая Нептуна как греческого Посейдона. В подчинении у Нептуна находился бог портов и судоходства Портун. Засохшую растительность оживлял бог италийского происхождения Фоне. Особыми функциями обладала Ютурна — богиня, исцелявшая силой воды. Каждому озеру и ручью покровительствовала своя нимфа. Реку Тибр охранял бог Тиберин, которому поклонялись рыбаки и ныряльщики. За водой в родниках для стад наблюдала богиня Палес, заботившаяся о приплоде, отводившая болезни от скота. Ее считали благой богиней.

|

Жизнь и благосостояние семьи поддерживали боги пенаты. Их статуэтки почитались, сохранялись как залог процветания семьи. Дом и место, где он был построен, оберегали лары. Лара изображали в виде юноши с рогом изобилия в руке. Его статуэтку помещали в особый шкафчик - ларарий. Эти добрые духи брали под свое покровительство семью и домашний очаг. К ним присоединялись и души умерших предков - боги маны. |

|

|

Капитолийская волчица. V в. до н. э. |

Нимфей Дома Большого Фонтана в Помпеях. Нимфеи были своеобразными алтарями в честь богов -покровителей воды. |

Матерью всего римского народа считалась богиня Веста. Она поддерживала сообщества римлян, так же как пенаты и лары заботились о каждой семье и доме. Она была огнем в очаге Римской республики и так и не получила антропоморфного изображения. Огонь и общий очаг римского государства не должен претерпеть ущерба, любое его нарушение связывалось с угрозой всему римскому народу. Огонь должен остаться чистым и непорочным.

Римская знать (патриции) в архаический период, выбирая из своей среды магистратов, закрепила за ними право испрашивать и толковать волю богов. Это способствовало решению важнейших вопросов внутренней социальной жизни и внешней политики. Низшее сословие (плебеи) искало защиты от произвола патрициев у своих богов, не связанных с древними аристократическими культами. Богиня Церера обеспечивала мир и покой плебеям, вдыхала жизнь в их семьи, оберегала от разорения. В ее храм сносили многие важные документы на хранение, как в архив. Цереру стали почитать как Божественную Богиню (Деа Диа), что поднимало ее статус по сравнению с другими богами. После завершения социальной борьбы и удовлетворения требований плебеев весь римский народ стал ассоциировать Цереру с греческой Деметрой.

|