Царство животных

Животный мир безумно интересен и велик. Нас окружает огромное количество как диких, так и домашних животных, каждое из которых вносит безмерный вклад в поддержание природного баланса. Звери, особенно домашние питомцы, существуют в тесной жизненной взаимосвязи с человеком. Мы ежедневно встречаем представителей животного мира дома, в парке, по пути на работу и в любой другой части планеты. Братья наши меньшие — это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому представить наше существование без них просто невозможно.

|

|

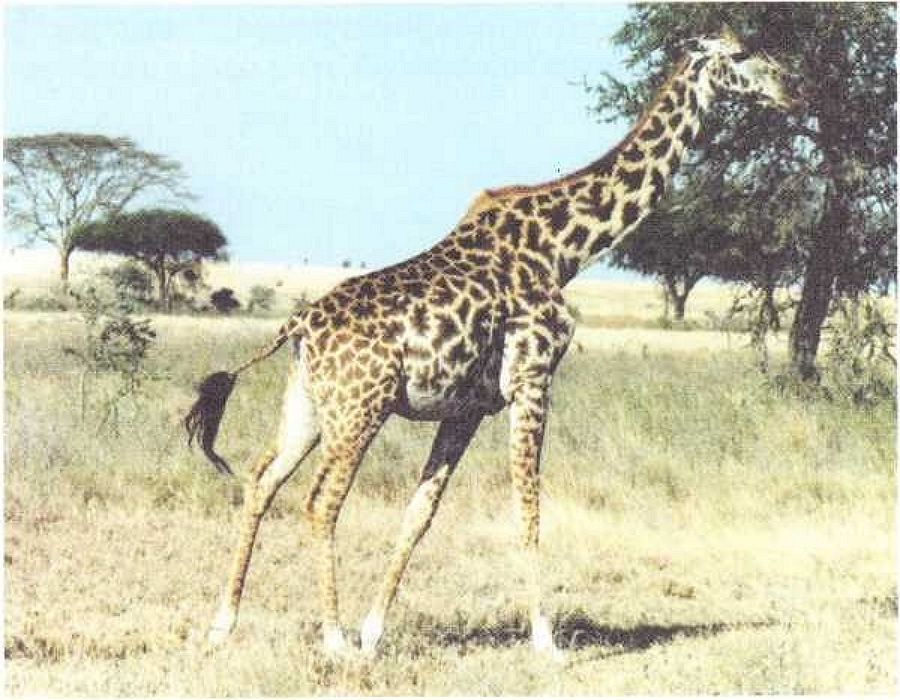

На сегодняшний день, в мире насчитывается порядка 1,6 видов животных. Каждый из них имеет свои отличительные особенности во внешности, поведении, характере, среде обитания, поведении и образе жизни. Однако несмотря на множество различий, они все имеют единое сходство — это безумный интерес со стороны человека и желание узнать об их существовании как можно больше.

Безусловно существует огромное количество книг, энциклопедий и прочей литературы о зоологии, из которой можно черпать информацию. Однако разве это актуально для современного человека, разве книги смогут угнаться за информационным потоком интернета? Конечно же нет.

|

|

Наука, изучающая животных, называется зоологией.

Она составляет часть биологии и изучает многообразие животного мира, строение и жизнедеятельность животных, их распространение, связь со средой обитания, закономерности исторического развития животных организмов.

|

|

ОСНОВАТЕЛЕМ ЗООЛОГИИ считается древнегреческий философ и ученый Аристотель. Система животного мира, предложенная Аристотелем, служила основой зоологических знаний на протяжении пятнадцати веков.

|

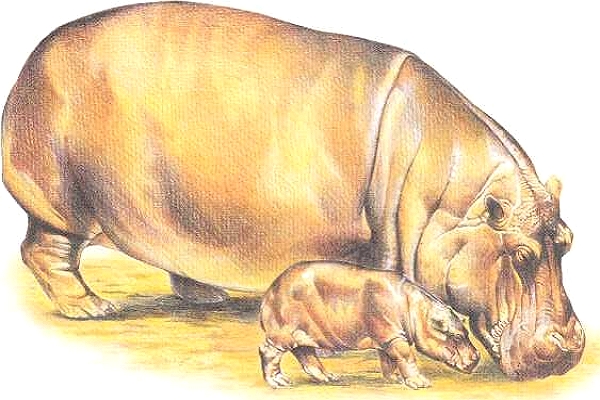

Забота о потомстве характерна для многих видов животных. В пассивной форме она встречается у насекомых, например у жуков-скарабеев, которые скатывают навозные шары, служащие пищей их личинкам, а также у наездников и некоторых ос. Более активную заботу о потомстве проявляют общественные насекомые (пчелы, некоторые осы, муравьи), которые устраивают убежища, кормят свое потомство и ухаживают за ним. Среди рыб есть такие, которые вынашивают икру и молодь во рту (представители окунеобразных — цихлиды) или в специальных выводковых сумках (морские коньки, морские иглы). |

До него ученые ограничивались лишь описанием внешнего вида животных. Аристотель же стремился изучать их строение, психическую жизнь, историю развития.

|

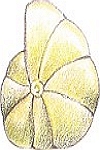

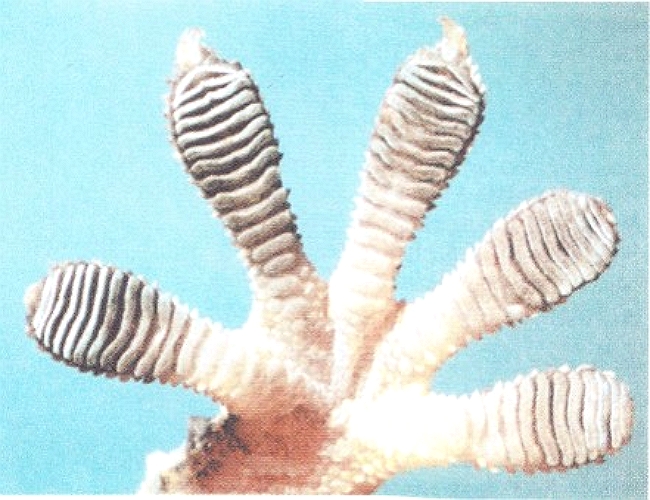

Морские звезды относятся к низшим многоклеточным животным |

В книге «История животных» он сделал первую попытку классификации животных, которых он подразделял на две большие группы: имеющих кровь и лишенных крови. После Аристотеля изучение животных перестает носить научный характер. Один из его последователей. Плиний Старший (I в. н. э.), лишь повторяет основные идеи Аристотеле, но при этом неверно их истолковывает. Согласно Плинию, животный мир делится на существа сухопутные, водяные и летающие. Для мыслителей Средневековья зоология не представляла никакого интереса. Лишь с XVI в. возрождается интерес к этой науке. Этому способствовала эпоха Великих географических открытий, обогатившая науку множеством новых фактов. Громадный шаг вперед делает зоология в XVIII в. Обильный зоологический материал доставляют ученые-путешественники. В начале XVIII в. для сохранения этого материала начинают применять спирт. Возникают громадные как государственные, так и частные коллекции. Соответственно появилась необходимость систематизации материала. Однако ни классификации, ни общепринятой номенклатуры животных в то время не существовало. Впервые накопленный научный материал привел в систему Карл Линней (1707 - 1778). Линней применил бинарную номенклатуру, дал характеристику каждому виду, а также краткие сведения об образе жизни и месте обитания.

|

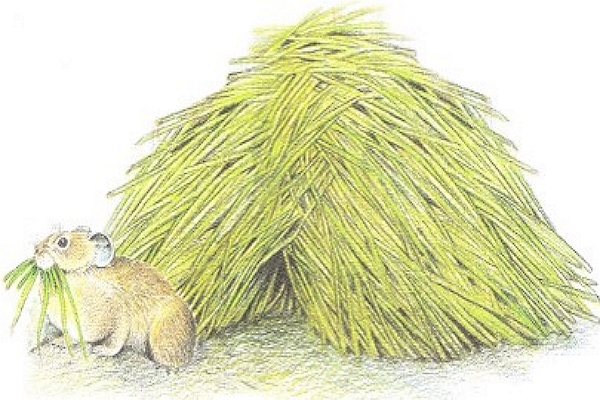

Гнезда строят как беспозвоночные, так и позвоночные животные. Среди беспозвоночных наибольшим разнообразием отличаются гнезда насекомых, прежде всего общественных — термитов, муравьев, ос, шмелей. Весьма необычные гнезда устраивают листовертки и некоторые другие виды бабочек. Среди позвоночных гнезда строят некоторые виды рыб (трехиглая колюшка), земноводных (лягушка-веслоног), пресмыкающихся (черепахи и крокодилы), подавляющее большинство птиц и некоторые млекопитающие (мышь-малютка, бобр, белка).

|

В начале XIX в. важным явлением в зоологии стали труды Кювье (1769 - 1832). Он многое сделал в области сравнительной анатомии, а также создал первую естественную систему животного царства. Кювье установил ряд больших групп, на которые распадается животное царство. Они отличаются строением нервной системы и других органов. Эти группы Кювье считал постоянными и не имеющими переходов между собой. Против теории постоянства видов выступил ряд ученых — Ламарк, Жоффруа Сент-Илер и др. То, что Кювье ошибался, доказал Ч. Дарвин в работах по изменчивости видов.

|

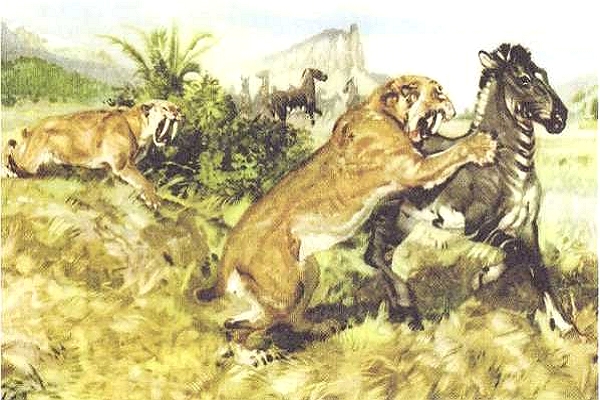

Представители высших позвоночных животных - львица и антилопы |

ЗООЛОГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ряд биологических дисциплин: систематику, анатомию и морфологию, эмбриологию (индивидуальное развитие животного организма), физиологию животных (изучает их жизненные функции), зоогеографию (закономерности распределения животных на Земле), экологию (взаимоотношения животных между собой, с другими организмами и средой обитания), филогенетику (эволюционные пути развития животного мира), палеозоологию (ископаемые остатки животных). В зависимости от объектов исследования выделяют протозоологию (наука о простейших), гельминтологию (наука о паразитических червях), малакологию (наука о моллюсках), карцинологию (наука о ракообразных), арахнологию (наука о пауках), энтомологию (наука о насекомых), ихтиологию (наука о рыбах), батрахологию (наука о земноводных), герпетологию (наука о пресмыкающихся), орнитологию (наука о птицах), териологию (наука о млекопитающих). Эти разделы зоологии группируются в 2 дисциплины: зоологию беспозвоночных и зоологию позвоночных животных.

|

Амеба — представитель подцарства одноклеточных организмов — простейших. |

Подавляющее большинство представителей животного царства принадлежит к группе беспозвоночных: из 3 млн видов животных позвоночные составляют лишь 40 тыс. Беспозвоночные называются так потому, что, в отличие от позвоночных, не имеют ни хорды, ни позвоночника. К беспозвоночным относятся 39 типов животных (по другим оценкам, от 16 до 33). Самые маленькие — простейшие внутриклеточные паразиты животных. Размер мельчайших из них всего лишь 0,002 мм. Самое большое беспозвоночное животное — глубоководный головоногий моллюск, кальмар-архитевтис. Длина его тела вместе с выпрямленными щупальцами достигает 18 м, а масса — около 2 т.

| Наибольшим разнообразием отличаются гнезда птиц. Среди них можно увидеть различные конструкции — от наиболее примитивных гнезд, как у некоторых чаек, куликов (земляная ямка, выстланная травой), до сложных многоквартирных колониальных жилищ, как у африканского общественного ткачика. Гнезда могут располагаться открыто, а могут быть спрятаны в укрытиях — дуплах, норах (у некоторых видов птиц и млекопитающих). |

Эволюция животных длится более 2 млрд лет. За это время организм животного прошел путь от одноклеточного до человека.

|

Молодые лисята. |

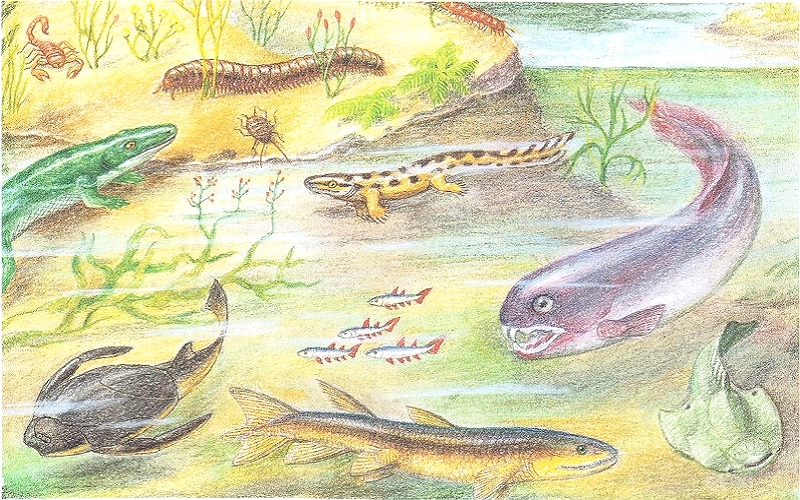

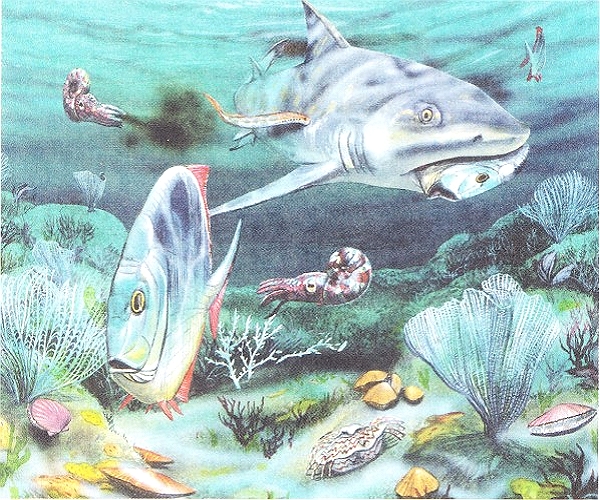

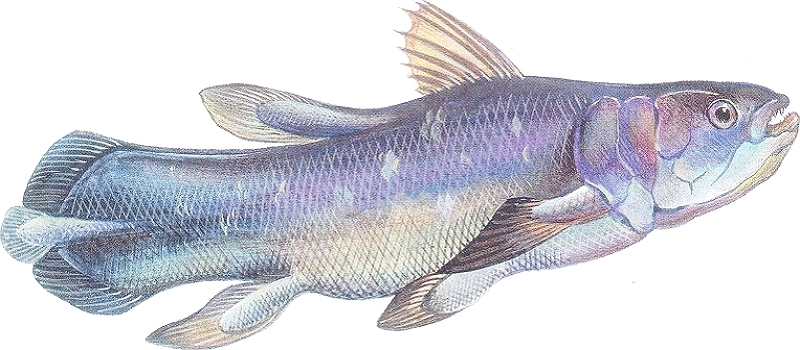

Первые одноклеточные организмы появились на планете примерно 1,5 млрд лет назад. Они обитали в водной среде и по своему строению напоминали микроскопических бесцветных жгутиконосцев. Остатки многоклеточных животных, лишенных твердого скелета, найдены в отложениях позднего венда. В палеозое (540 - 240 млн лет назад) появились представители почти всех основных групп беспозвоночных, в том числе обладавшие известковым, кремниевым или органическим скелетом (кембрий), а также первые низшие позвоночные — бесчелюстные (ордовик). В силуре (438 - 408 млн лет назад) появились настоящие рыбы, сначала панцирные, затем древние акулы. В конце силура возникли первые наземные животные — настоящие скорпионы и примитивные насекомые. Девон (408 - 360 млн лет назад) — время расцвета настоящих рыб и земноводных. В карбоне (360 - 240 млн лет назад) на суше среди беспозвоночных преобладали насекомые, среди позвоночных — примитивные пресмыкающиеся и земноводные. В мезозойскую эру (240 - 65 млн лет назад) получили развитие пресмыкающиеся, увеличилось разнообразие земноводных и насекомых. В триасе (248 - 213 млн лет назад) появились динозавры, ихтиозавры и первые млекопитающие, в конце юрского периода — птицы. В конце мелового периода экологический кризис привел к вымиранию многих животных. Кайнозой (начался 65 млн лет назад) можно назвать эрой насекомых и млекопитающих, разнообразие которых в это время особенно возросло. Царство животных (Animalia) делят на два подцарства: паразои (Parazoa) — одноклеточные и настоящие многоклеточные (Eumenazoa, или Metazoa).

|

Самки многих паукообразных в брачный период настроены агрессивно по отношению к самцам и даже могут их съесть |

К одноклеточным животным, или простейшим, относится около 50 тыс. видов (включая ископаемые). Такое животное представляет собой одиночную клетку, выполняющую все основные жизненные функции (обмен веществ, размножение, движение). Представителями этого подцарства являются фораминиферы, инфузории, жгутиковые и многие другие.

|

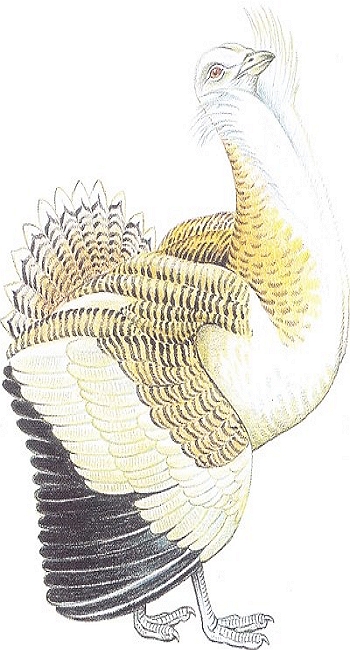

Брачный период — период спаривания у животных, как правило, имеет сезонную периодичность. Многие позвоночные животные в этот период приобретают вторичные половые признаки (например, окраска и брачный наряд у рыб и птиц), проявляют специфические формы поведения (токование, турниры, строительство гнезд).

|

К многоклеточным животным относится подавляющее большинство видов. Их тело состоит из множества разнообразных по строению и функциям клеток и имеет несколько уровней организации (клеточный, тканевый, организменный). Многоклеточные животные, не имеющие специализированных тканей и нервной системы, выделяются в надраздел примитивных. В него входят губки и некоторые другие водные, донные организмы или животные-обрастатели. Для них характерно пристеночное и внутриклеточное пищеварение. Надраздел настоящих многоклеточных объединяет животных, клетки которых четко разделены по функциям и сгруппированы по тканям.

|

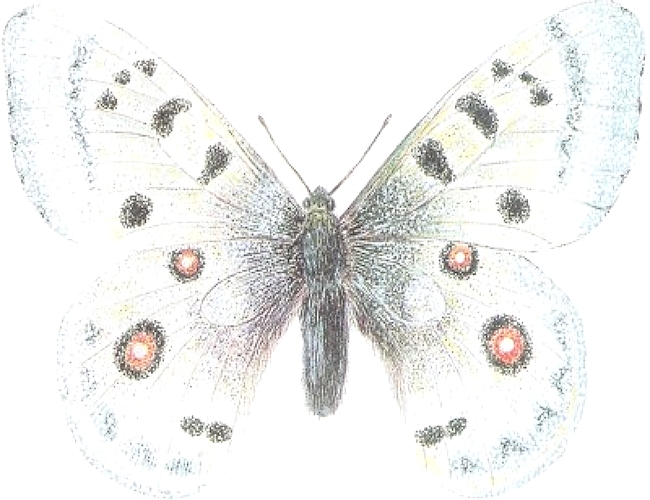

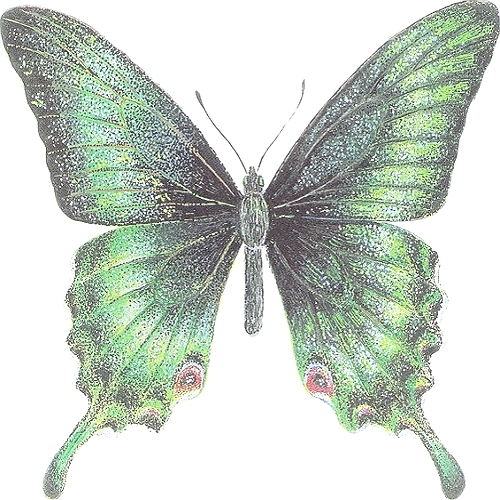

Бабочка эребия, подобно другим чешуекрылым, для привлечения особей противоположного пола выделяет феромоны |

В процессе эмбрионального развития закладываются 2 или 3 зародышевых листка, из которых в дальнейшем образуются системы органов. Пищеварение происходит во внутренних полостях животного. Настоящие многоклеточные обычно разделяются на низших и высших.

Низшие многоклеточные образуют раздел радиально-симметричных, или двуслойных, они имеют лучевую, или радиальную, симметрию тела и 2 зародышевых листка: наружный — эктодерму и внутренний — эндодерму. Пищеварительная система замкнутая, с единственным ротовым отверстием (кишечнополостные и гребневики).

|

Гормоны животных — биологически активные соединения, вырабатываемые железами внутренней секреции или специализированными клетками и выделяемые в кровь. Клетки, секретирующие гормоны, обнаружены у всех животных — от кишечнополостных до млекопитающих. Гормоны участвуют в регуляции процессов обмена веществ, развития и роста, размножения (половые гормоны) и др. Гормоны, вырабатываемые нейросекреторными клетками нервной ткани, называются нейрогормонами. Благодаря совместному действию гормонов и нервной системы обеспечивается деятельность организма как единого целого. Нарушение синтеза гормонов (увеличение или уменьшение по сравнению с нормой) является причиной тяжелых эндокринных заболеваний человека (сахарный диабет, ожирение и др.).

|

Высшие многоклеточные из раздела двустороннесимметричных, или трехслойных, имеют двустороннюю, или билатеральную, симметрию тела и 3 зародышевых листка: эктодерму, мезодерму (средний) и эндодерму. Из эктодермы формируются покровы, наружный скелет, органы чувств и нервная система; из мезодермы — внутренний скелет, кровеносная, половая, выделительная и мышечная системы; из эндодермы — пищеварительная, дыхательная и др. Среди трехслойных выделяют 2 подраздела: первичноротых (все типы червей, членистоногие, моллюски и некоторые другие беспозвоночные), у которых положение рта в ходе развития не изменяется, и вторичноротых.

Общепринятой системы простейших не существует.

|

Радиолярия аулоцерас арборесценс |

Большинство ученых рассматривают их либо как подцарство в царстве животных, либо выделяют в самостоятельное царство.

|

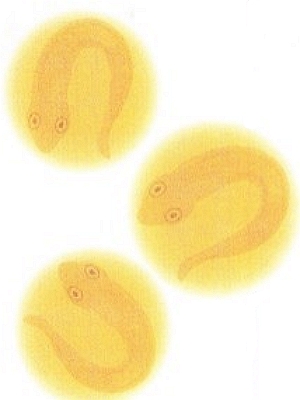

К жгутиковым простейшим принадлежат лямблии. Виды этого рода паразитируют в кишечнике человека, многих млекопитающих, земноводных, беспозвоночных. Длина лямблий колеблется между 8 и 30 мкм. Их тела снабжены присоской, которая позволяет лямблиям закрепляться на стенке кишечника своего хозяина, и жгутиками — органоидами движения. Размножаются эти простейшие при помощи продольного деления. Они образуют цисты, которые выводятся из организма хозяина с фекалиями, попадают в почву и воду и вновь заражают животных.

|

ЭТО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, принадлежащие к надцарству эукариот. Число современных простейших по разным оценкам составляет от 40 тыс. до 70 тыс. видов. Их размеры у представителей разных групп колеблются между 20 мкм и несколькими сантиметрами. Как и у всех эукариот, клетка простейших имеет ядро с двойной мембранной оболочкой. В ядре содержатся молекулы ДНК, организованные в хромосомы. Клетка простейших представляет собой самостоятельный организм, способный выполнять все функции, необходимые для его жизнедеятельности. Движение простейших обеспечивают жгутики, реснички и ложноножки (псевдоподии). Постоянную форму тела простейшие сохраняют благодаря микротрубочкам цитоплазмы, целлюлозным и пектиновым пластинам, известковым и кремнеземным элементам скелета — внутреннего (у радиолярий) или внешнего, в виде раковины (у фораминифер, раковинных амеб). В процессах захвата и переваривания пищи у простейших участвуют клеточный рот, клеточная глотка и пищеварительные вакуоли. Регуляцию количества воды и концентрации растворенных веществ в цитоплазме осуществляют сократительные вакуоли. Для защиты от врагов и при нападении простейшие используют специальные органеллы — трихоцисты. Большинство простейших способно к бесполому размножению, которое обычно осуществляется путем деления. Некоторые виды размножаются почкованием. Встречаются также различные формы полового размножения.

Большинство простейших относится к свободноживущим морским и пресноводным формам, есть почвенные виды, паразиты, вызывающие различные заболевания.

| Трипаносомы — род жгутиковых простейших. Их тела снабжены тонкой цитоплазматической перепонкой-мембраной, волнообразные колебания которой служат для передвижения трипаносомы. Некоторые трипаносомы паразитируют в крови и спинномозговой жидкости позвоночных и являются возбудителями опасных заболеваний, например сонной болезни. Переносят трипаносом обычно насекомые, например муха цеце. | |

|

|

| Раковинные амебы | Раковинные амебы |

Наиболее известный представитель простейших инфузория туфелька получила свое название за сходство с обувной подошвой. Она относится к многочисленному типу инфузорий. Тело туфельки покрыто множеством ресничек (до 15 тыс.). Благодаря их колебательным движениям инфузория передвигается в воде. Обычно она плавает тупым концом вперед. Кроме того, реснички участвуют в процессе питания, загоняя с током воды пищу в клеточный рот, переходящий в клеточную глотку. Переваривается добыча в пищеварительной вакуоли. Затем переваренная пища поступает в цитоплазму, а непереваренные остатки выводятся наружу через порошицу, располагающуюся недалеко от острого конца тела. Основной пищей туфелек являются бактерии.

|

Инфузория туфелька |

В теле инфузорий туфелек находятся два ядра — малое и большое: в малом содержится наследственная информация; большое принимает участие в регуляции обмена веществ и движения. Размножается туфелька делением надвое, а также в ходе полового процесса — конъюгации.

Губки (Porifera) — тип беспозвоночных животных. Это преимущественно колониальные, чаще морские (есть и пресноводные, например, бодяги), неподвижные животные. Имеют вид темных налетов, комков и обрастаний на природных предметах. У губок нет ни тканей, ни органов. Мешковидное тело высотой от нескольких миллиметров до 2 м имеет полость, которая соединена устьем с внешней средой. Наружный слой тела губки образуют клетки эпителия. Клетки внутреннего слоя имеют жгутики, которые обеспечивают постоянный ток воды. Между двумя слоями клеток лежит бесструктурное вещество — мезоглея. Благодаря движению жгутиков вода поступает через поры и каналы в полость тела, а затем выводится через устьевое отверстие наружу. Особые клетки тела захватывают и усваивают мелкие частицы пищи (простейших, бактерий, микроскопические водоросли), поступающие с водой.

|

Животные, которые не имеют ни хорды, ни позвоночника, называются беспозвоночными. Их внутренние органы защищены наружным скелетом. Они могут быть монолитными (раковины двустворчатых моллюсков и постройки кораллов) и разделенными на сегменты (панцирь). К беспозвоночным относятся 39 типов животных (по другим оценкам — от 16 до 33). Размер колеблется от 0,002 мм до 18 м (кальмар-архитевтис).

Колония бадяг |

У БОЛЬШИНСТВА ГУБОК ИМЕЕТСЯ СКЕЛЕТ, несущий опорную функцию и состоящий из кремниевых или известковых игл либо из рогового белкового вещества — спонгина. В зависимости от строения скелета тип губок делится на 4 класса: известковые, коралловые, стеклянные и обыкновенные. Размножаются они как половым (большинство из них — гермафродиты), так и бесполым путем (почкованием, делением и др.).

|

Конская губка |

В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ОКОЛО 5 тыс. ВИДОВ ГУБОК. Они обитают как в прибрежных водах, так и на значительных глубинах (до 8500 м). В северных и дальневосточных морях России встречается свыше 300 видов губок, в Черном море — около 30, в Каспийском — 1. Кроме того, известны байкальские губки и несколько видов бадяг. Самые древние следы губок (иглы, составляющие скелет) были обнаружены в докембрийских отложениях.

|

|

| Губка чаша Нептуна | Морской ершик |

Роговые губки принадлежат к отряду кремнероговых губок. В высоту они достигают 1 м. Скелет роговых губок волокнистый. Нередко он содержит инородные включения: песчинки, раковины простейших, иглы других губок и т. п. Большинство роговых губок обитает на мелководьях тропических и субтропических морей. В морях России встречается 5 видов роговых губок. Некоторые из них имеют промышленное значение (туалетные губки).

|

В морях умеренных и теплых широт на глубине до 400 м обитают четырехлучевые губки, отряд класса обыкновенных губок. Известны как колониальные, так и одиночные виды. Форма тела четырехлучевых губок может быть шаровидной, яйцевидной, подушкообразной или в виде неглубокого бокала. Высота некоторых из них превышает 0,5 м. Как правило, их скелет состоит из четырехлучевых кремниевых игл, расположенных радиально (угол между лучами около 120°). Известно около 1500 видов четырехлучевых губок, более 50 из них обитает в морях России.

Подводные губки обитают на глубинах до 8500м |

Колонии бадяг встречаются в пресных водоемах. Их скелет образован из кремниевых игл и органического вещества спонгина. Тело бадяг мешковидное. Колонии этих губок располагаются на подводных предметах и имеют вид зеленых или коричневатых налетов. Из скелетов бадяг изготавливают сухой порошок, применяющийся в медицине.

Тип иглокожие (Echinodermata, от греч. echinos — еж, derma — кожа) представлен морскими животными с радиально-симметричным несегментированным телом без головы и гибким внутренним скелетом (эндоскелетом) из известковых пластинок. Пищеварительный тракт обычно заканчивается анальным отверстием, однако у некоторых видов оно отсутствует; система кровообращения расположена в хорошо развитом целоме. Нервная система примитивная, с радиальным строением. Почти все — раздельно-полые; оплодотворение происходит в морской воде. Хорошо развита способность к восстановлению утраченных частей тела. Многие зоологи считают их близкородственными полухордовым и хордовым.

|

Морской еж гетероцентротус |

Большинство современных иглокожих — ползающие животные. Тип иглокожие включает более б тыс. видов морских животных, относящихся к 5 классам: морские лилии, морские звезды, офиуры, голотурии, морские ежи. Размеры тел колеблются от нескольких миллиметров до нескольких метров. Иглокожие имеют следующие особенности: радиальная (лучевая) симметрия тела (обычно оно разделено на число радиусов, кратных 5); скелет покрыт кожей и образован известковыми пластинками, на теле часто имеются наружные придатки — иглы, шипы; водно-сосудистая система иглокожих служит как для питания, так и для передвижения.

|

|

| Офиуры «голова Горгоны», или горгоноцефалы | Морская звезда |

В процессе размножения половые продукты выбрасываются в воду. Развитие иглокожих включает стадию личинки. Личинка является плавающей и обладает двусторонней симметрией. Большинство представителей этих донных животных способно к регенерации.

|

Тело иглокожих обычно делится на 10 чередующихся частей (5 радиусов и 5 интеррадиусов). В некоторых случаях радиусов может быть 4, 6, 13, 25 и даже более 40. Радиальная симметрия прослеживается и в строении внутренних органов иглокожих. У видов, способных к свободному передвижению, рот обычно находится на брюшной стороне тела, а на спинной располагается заднепроходное отверстие. У прикрепленных видов, ведущих неподвижный образ жизни, оба отверстия обращены кверху. На поверхности тела иглокожих располагаются иглы и педицеллярии. Иглы, как правило, подвижны (у морских ежей они достигают в длину 30 см) и предназначены для защиты, а также для передвижения. Иглокожие размножаются половым путем, а некоторые, кроме того, способны делиться пополам, а затем восстанавливать недостающие половины (морские звезды, офиуры и голотурии). Класс морских лилий насчитывает около 700 видов подвижных или прикрепленных донных животных, населяющих моря и океаны (особенно многочисленны в тропиках). В большинстве своем это ярко окрашенные, похожие на цветок животные. Их тело имеет вид чашечки, от которой отходят щупальца. Одни морские лилии прикреплены ко дну длинными стебельками, другие свободно переплывают с места на место, размахивая щупальцами. |

Класс морских звезд объединяет около 1500 видов, из которых в нашей фауне встречается свыше 100 видов. Это малоподвижные, как правило, ярко окрашенные животные, населяющие дно морей и океанов. Морские звезды медленно ползают по дну или зарываются в ил. Их тело имеет лучевую (радиальную) симметрию и обычно выглядит как пятилучевая (иногда многолучевая) звезда или пятиугольник. Рот у морских звезд расположен на нижней стороне тела. Многие звезды способны выворачивать желудок наружу, обволакивать им добычу и переваривать ее вне своего тела, не заглатывая. Питаются они различными донными беспозвоночными, главным образом моллюсками. Некоторые уничтожают промысловых мидий и устриц.

|

Морская лилия |

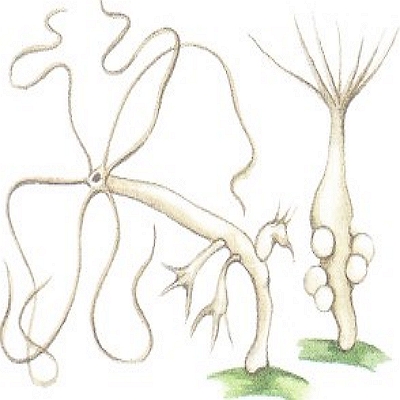

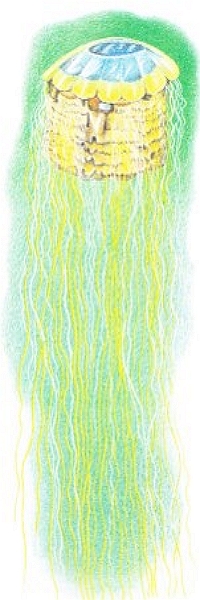

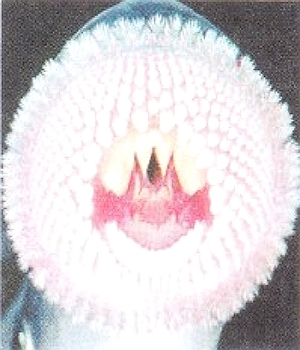

Кишечнополостные, или стрекающие (Coelenterata, или Cnidaria), — наиболее древние и низкоорганизованные многоклеточные. Они представлены тремя классами (сцифоидные, гидроидные и коралловые полипы), объединяющими около 9 тыс. видов. Это главным образом морские организмы — одиночные плавающие (медузы) и прикрепленные, обычно колониальные (полипы). Для этого типа животных характерна радиальная симметрия и двуслойное строение тела. Стенки тела кишечнополостных состоят из наружного (эктодерма) и внутреннего (энтодерма) слоя, которые разделены слоем бесструктурной массы — мезоглеи. Эктодерма преимущественно образуется кожно-мускульными (покровно-двигательные функции), а также стрекательными (функции добычи и защиты) клетками.

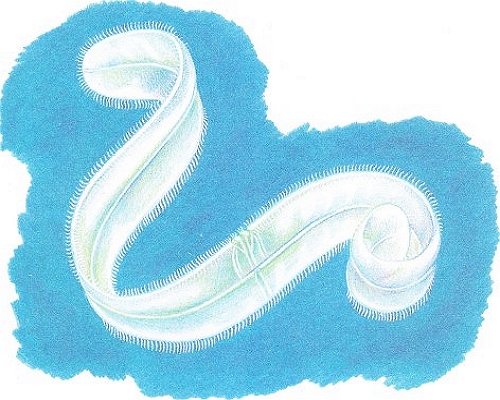

| Иногда к типу кишечнополостных относят морских гребневиков, хотя чаще их выделяют в самостоятельный тип радиальных беспозвоночных. У гребневиков студенистое, прозрачное тело, обладающее двулучевой симметрией. От прочих кишечнополостных гребневики отличаются главным образом органами движения, которые состоят из 8 рядов гребных пластинок (видоизмененных пучков склеенных между собой ресничек), расположенных на поверхности тела. Помимо этого, гребневики не имеют стрекательных клеток. Тело гребневиков мешкообразно. На одном его конце расположен рот, на другом — орган равновесия. Известно более 100 видов этих кишечнополостных. Многие виды гребневиков способны к фосфорическому свечению. | |

|

|

| Гидры: почкующаяся (слева) и с яйцами | Гребневик венерин пояс |

Стрекательные клетки способны с силой выбрасывать ядовитые нити, парализующие добычу, а при прикосновении к ним можно получить ожог. В энтодерме, кроме кожно-мускульных и стрекательных, есть еще железистые пищеварительные клетки. В теле находится кишечная, или гастральная, полость. С внешней средой полость сообщается только через рот, который окружен щупальцами и служит как для захвата пищи, так и для выведения непереваренных остатков. Для кишечнополостных наряду с полостным характерно внутриклеточное пищеварение. Питаются они планктоном, а также более крупными водными беспозвоночными.

| Виды из отряда корнеротых медуз (класс сцифоидных) обитают главным образом в тропических морях. У корнеротов отсутствуют щупальца, их заменяют большие ротовые лопасти с многочисленными складками (прикосновение к ним может вызывать ожоги). В процессе развития медузы ее первичное ротовое отверстие зарастает и заменяется многочисленными вторичными отверстиями, образованными сросшимися ротовыми лопастями. Зонтик корнеротых медуз достигает в диаметре 65 см. | |

|

|

| Полярная медуза | Медузы |

Большинство представителей этого типа животных раздельнополы, но есть и гермафродиты. Размножаются кишечнополостные как половым, так и бесполым путем. Для многих из них характерно чередование поколений: полипов, ведущих сидячий образ жизни, и плавающих медуз. При этом размножающиеся бесполым путем полипы производят медуз, а медузы, размножающиеся половым путем, производят полипов. У некоторых видов утрачена стадия полипа или стадия медузы. При половом размножении кишечнополостных из яйца развивается личинка — свободноплавающая планула. При незавершенном бесполом размножении происходит образование колоний.

|

Стрекательные клетки медузы |

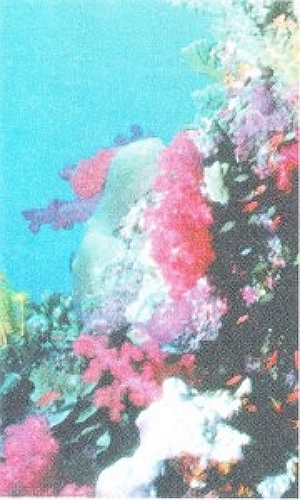

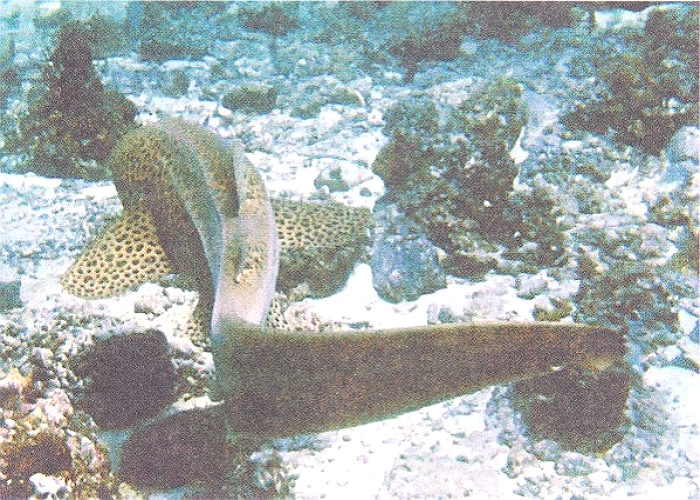

Кораллы — одни из самых древних животных. Колонии тропических коралловых полипов, разрастаясь, образуют барьерные рифы и коралловые острова — атоллы. Коралловые полипы — класс морских кишечнополостных (книдарий). Абсолютное большинство из них колониальные организмы. В их жизненном цикле стадия медузы отсутствует. Одиночный полип напоминает гидру, но строение у него более сложное. Для коралловых полипов типична цилиндрическая форма тела. У одиночных видов его задний конец представляет собой плоский кружок (подошву, которой они прикрепляются к подводным предметам) или закруглен (у свободноплавающих и зарывающихся задним концом в песок форм); передний конец выглядит как кружок с щелевидным ротовым отверстием в центре и одним или несколькими венцами щупалец с краю. Щупальца полые и сообщаются с внутренней полостью тела. Нередко имеют отверстие на конце. У полипов ротовое отверстие продолжается широкой открытой снизу глоточной трубкой или желудком. Ее стенка, как и стенка тела, состоит из тех же слоев. Обе стенки соединены радиальными (мезентеральными) нитями. Утолщенные, извилистые свободные края этих перегородок, вероятно, участвуют в переваривании пищи. Ее непереваренные остатки выбрасываются через рот. У некоторых форм от мезентеральных нитей отходят длинные нити, богатые стрекательными клетками и выполняющие защитную функцию. При раздражении они выбрасываются через рот или из специальных отверстий в стенке тела. Внутренний (эктодермический) слой стенки тела образует известковые и роговые отложения — полипняк. У отдельных восьмищупальцевых форм (например, красный коралл) известковые тельца заключатся в мезодерме. Иногда они соединяются известью, образуя плотную массу.

|

|

| Коралловый риф | Мягкий коралл |

У большинства видов имеется твердый скелет, для них характерна двулучевая симметрия (то есть тело можно разделить на симметричные половины только по одной плоскости). Размножаются они как половым путем, так и бесполым (почкованием). Известно около 6 тыс. видов колониальных полипов, объединяемых в два современных подкласса — шестилучевые кораллы и восьмилучевые кораллы.

|

Кораллы впервые встречаются в кембрийских отложениях и присутствуют во всех более поздних осадках, вплоть до четвертичного периода. В некоторых местах ископаемые кораллы образуют крупные рифообразные скопления. Среди древнейших кораллов преобладали трубчатые формы. Коралловые строения палеозоя были чрезвычайно разнообразны и нередко достигали значительных размеров. Однако их организация была иной, чем у современных кораллов схожего типа. На границе палеозойской и мезозойской эр кораллы, вслед за остальной (фауной, претерпели сильные изменения. Появились новые роды, исчезла целая группа старых. Вместе с тем некоторые из палеозойских форм дожили до наших дней.

|

Мадрепоровые кораллы формируют главным образом коралловые рифы и подразделяются на 4 типа: окаймляющие, барьерные, кольцеобразные (атоллы) и внутрилагунные. Окаймляющий риф создают кораллы, поселяющиеся на внешней части прибрежной отмели. Наиболее интенсивно растет его внешний край, а внутренний со временем превращается в мертвую известковую постройку. В случае погружения берега в результате тектонической деятельности окаймляющий риф постепенно преобразуется в барьерный. Зона внешнего края рифа надстраивается в высоту, а между внешним краем коралловой постройки и берегом образуется лагуна. Барьерные рифы, располагающиеся у берегов небольших постепенно погружающихся океанических островов, со временем превращаются в кольцеобразные, с лагуной в центре (атолл). На дне лагуны вырастают внутрилагунные рифы, образующие пики и целые гряды.

Группа беспозвоночных животных, в которую входят плоские черви, круглые черви, кольчатые черви и др. Тело червей обладает двусторонней симметрией, обычно удлиненное. Характерная особенность — наличие кожно-мускульного мешка, состоящего из кожного покрова и прилегающего к нему слоя мышечных волокон. Передвигаются черви за счет сокращения мышечных элементов тела. Представители типа имеют двусторонне-симметричное, вытянутое и уплощенное тело. Полости тела нет — промежутки между органами заполнены паренхимой (рыхлой соединительной тканью). К плоским червям относятся как свободноживущие, так и паразитические формы, всего около 12,5 тыс. видов, которые разделены на следующие классы: ресничные черви, сосальщики и ленточные черви.

|

Планария |

К типу плоских червей относятся представители ленточных червей — цепни (солитеры) паразитируют в кишечнике животных (хищных млекопитающих и птиц), некоторые — опасные паразиты человека. Тело цепней делится на головку, шейку и множество члеников (до 1 тыс. и более). На головке имеются 4 присоски и крючья, с помощью которых черви прикрепляются к стенке кишечника хозяина.

|

В кишечнике животных и человека паразитируют ленточные черви (цестоды). Класс ленточных червей включает около 3500 видов, объединенных в несколько отрядов, в их числе лентецы и цепни. Черви этого класса имеют тело лентовидной формы длиной от долей миллиметра до 30 м, состоящее из головки — сколекса, шейки и длинного членистого туловища — стробилы. У цестод нет собственной пищеварительной системы, и пищу (содержимое кишечника хозяина) они всасывают всей поверхностью своего тела.

|

Они растут, главным образом удлиняясь в области шейки. Как и все ленточные черви, цепни — гермафродиты. Поэтому в каждом членике у них есть и женские, и мужские половые органы. Матка, заполненная созревающими яйцами, со временем почти полностью заполняет объем членика. «Созревшие» членики отрываются от тела (стробилы) червя и вместе с экскрементами хозяина выделяются во внешнюю среду. Затем яйца попадают в организм промежуточного хозяина (для свиного цепня — свиньи, для бычьего — коровы), где превращаются в финну — пузырек с зачатком головки, ввернутой внутрь сферы. В виде финны цепни сохраняются длительное время в мышечной ткани животных. Человек заражается финнами цепня при употреблении плохо проваренного или плохо прожаренного мяса. При попадании в кишечник человека головка финны выворачивается и прикрепляется к стенке, цепень начинает расти и превращается во взрослого червя. Бычий цепень может жить в организме человека около 10 лет.

|

Дождевой червь |

ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ЦЕПНЕЙ для человека — эхинококк, который паразитирует во внутренних органах млекопитающих. Человек может выступать в качестве промежуточного хозяина в цикле развития этого паразита. Половозрелые формы эхинококка обитают в кишечнике своих основных хозяев — собак, лис, рысей и других плотоядных животных. В кишечнике зараженной собаки может жить до нескольких тысяч этих червей. В организм человека яйца эхинококка могут попасть через шерсть собаки. В кишечнике человека из яйца выходят личинки — онкосферы, которые попадают в кровь и переносятся к внутренним органам. Здесь они задерживаются и превращаются в финну — покоящийся пузырек с ввернутой внутрь головкой. Финны эхинококка способны длительное время размножаться путем почкования, в результате чего пузырчатая стадия может достигать размеров детской головы.

|

Свыше 20 тыс. видов круглых червей объединены в класс нематод. Свободно-живущие виды обитают в почве, морях, пресных водоемах. Питаются они бактериями, водорослями, органическими частицами. Около 7 тыс. видов являются паразитами грибов, растений, животных и человека. Нематоды имеют удлиненные нечленистые цилиндрические тела, заостренные на обоих концах, покрытые кутикулой. Между кишкой и стенкой тела нематод имеется первичная полость тела — псевдоцелом. Длина этих червей — от нескольких миллиметров (филярии, трихинеллы) до нескольких метров (ришта). Нематоды раздельнополы. Самки несколько крупнее самцов. Поражая растения, нематоды вызывают гибель корней и порчу корнеплодов, образование галлов (галловые нематоды). Стеблевые нематоды вызывают растрескивание стеблей, гофрировку листьев, порчу клубней заложенного на хранение картофеля. Для человека наиболее опасны аскариды, трихинеллы, филярии и ришта.

|

Предполагают, что круглые (первичнополостные) черви произошли от ресничных червей. Нечленистое тело круглых червей покрыто плотной многослойной кутикулой. Ресничный покров частично или полностью редуцирован. Между покровами тела и кишечником имеется полость, заполненная жидкостью, — это т. н. первичная полость тела, выполняющая опорную и транспортную функции. Передвигаются круглые черви, лежа на боку, изгибаясь в спинно-брюшной плоскости. Пищеварительная система начинается ротовым и заканчивается анальным отверстием. Кровеносной и дыхательной систем нет. Нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом и одним или несколькими продольными нервными стволами либо мозговым ганглием с отходящими от него нервами. Органы чувств развиты слабо. Круглые черви раздельнополы, реже гермафродиты. Процесс оплодотворения внутренний.

|

Возбудителями гельминтозов — болезней человека, животных и растений — являются паразитические черви - гельминты. В организмах человека и животных паразитируют многие плоские и круглые (первичнополостные) черви; аскариды и другие нематоды (цепни). Они поселяются в пищеварительном тракте, печени, почках, легких, мышцах, крови и др. Гельминтов человека и животных называют глистами. На растениях паразитируют только нематоды, поражающие корни, клубни, стебли и листья. Заражение животных происходит в основном при заглатывании яиц гельминтов с кормом и водой, растений — в результате проникновения личинок нематод в растительные ткани.

|

Кольчатые черви (кольчецы) имеют двусторонне-симметричное тело, состоявшее из головной лопасти, туловища, разделенного на множество сегментов, и задней лопасти. На его головном конце располагаются органы чувств (глаза, щупальцевидные придатки). У кольчатых червей, так же как у плоских и круглых червей, имеется полость тела, заполненная жидкостью. Однако развивается она внутри мезодермы и называется вторичной полостью тела — целомом. Наружная сегментация тела кольчатых червей совпадает с внутренней сегментацией; вторичная полость тела поделена поперечными перегородками, и в каждом членике повторяются узлы нервной системы, кольцевые кровеносные сосуды, органы выделения. У примитивных форм (многощетинковые черви) на каждом сегменте имеются параподии (мускулистые выросты), несущие щетинки. У малощетинковых червей параподии отсутствуют. Передвигаются кольчатые черви, перебирая параподиями или сокращая и расслабляя различные мышцы тела. К типу кольчатых червей относятся классы малощетинковых и многощетинковых червей, пиявки и ряд других.

|

Представители класса сосальщиков — паразиты. В ходе своего развития они меняют хозяев несколько раз. Печеночная двуустка паразитирует в печени коров и овец. Ее развитие состоит из цепи превращений. Чтобы обезопасить животных, достаточно разорвать эту цепь в любом месте. Яйца печеночной двуустки попадают в водоемы, там из них выходят микроскопические личинки, покрытые ресничками, — мирацидии. Дальше мирацидии развиваются, только если им удается проникнуть в организм промежуточного хозяина — улитки малого прудовика, который обитает в мелких водоемах и на сырых лугах. Внутри прудовика мирацидии теряют реснички и превращаются в неподвижную спороцисту, которая в свою очередь дает несколько личинок следующего поколения — подвижных редий. Каждая редия производит несколько церкариев. Они покидают улитку и вскоре превращаются в покрытый оболочкой адолескарий. Когда адолескарий попадает в кишечник коровы, из него развивается двуустка.

Широкий лентец |

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ по всему миру и самые известные дождевые черви — группа семейств кольчатых червей класса малощетинковых. Она объединяет около 1800 видов. Они ведут роющий образ жизни, питаясь органическими остатками. Длина тела различных видов дождевых червей колеблется от нескольких сантиметров до 2 м и более (у тропических видов). На одном конце тела находится рот, на другом — анальное отверстие. Ползают дождевые черви за счет попеременного сокращения и расслабления кольцевых и продольных мышц тела. У дождевых червей хорошо развита способность к регенерации. Разрыхляя и увлажняя почву, они значительно повышают ее плодородие.

|

Эхинококк |

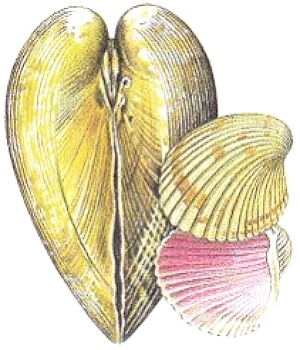

Моллюски, или мягкотелые (Mollusca), — самый многочисленный после членистоногих тип беспозвоночных животных. В современной фауне известно 113 тыс. видов моллюсков. Обычно выделяют 7 классов, среди которых наиболее богаты видами двустворчатые моллюски, брюхоногие моллюски (улитки) и головоногие. Первые моллюски появились в морях еще 570 млн лет назад. Они распространены по всему земному шару. Обитают в морях, пресных водах и на суше. Особенно многочисленны представители этого типа в прибрежной зоне тропических морей.

|

Каракатица |

Моллюски разнообразны по внешнему облику и размерам. Как правило, они имеют двусторонне-симметричное, несегментированное тело, состоящее из трех отделов: головы, туловища и ноги. У большинства туловище покрыто известковой раковиной — цельной или состоящей из нескольких пластин. К раковине изнутри прилегает кожная складка, окружающая туловище, — мантия. В полости между мантией и туловищем размещаются органы дыхания — различного типа жабры, а у некоторых — легкие. Сюда открываются также отверстия выделительных органов (почек), половых органов и анальное отверстие. Для передвижения у моллюсков имеется нога — мускулистый непарный вырост брюшной стенки тела. Раковинное вещество образуется мантией. В раковине различают вершину и устье, через которое выходят голова и нога моллюска. На голове моллюсков расположены рот, щупальца, глаза. Во рту имеется специальный орган — терка, позволяющая соскабливать водоросли с камней. У моллюсков кишечник обычно длиннее тела и свернут в туловище петлями. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нескольких пар нервных узлов — ганглиев. Кровеносная система незамкнутая. Сердце состоит из желудочка, одного или двух предсердий и обычно окружено околосердечной сумкой — перикардом.

| У каракатиц 10 конечностей, из которых одна пара втягивается в специальные карманы. Эти моллюски могут передвигаться не только реактивным способом, как все головоногие, но и за счет волнообразных колебаний плавников, расположенных по бокам тела. Обитают обычно на мелководьях тропических морей. | ||

|

|

|

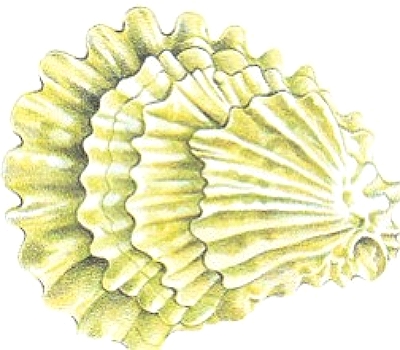

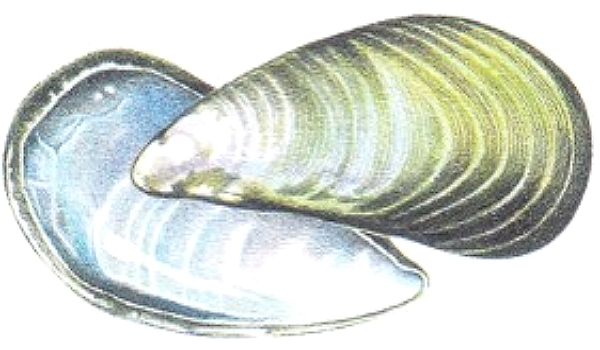

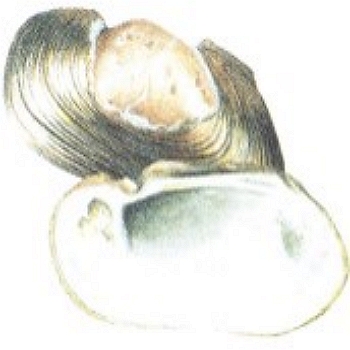

| Морское сердце | Мидия | Черноморская устрица |

Среди моллюсков встречаются как раздельнополые виды, так и гермафродиты. Живут моллюски от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

|

|

| Морская жемчужина - тридакна | Жемчужина Миддендорфа |

РАКОВИНА выполняет функции наружного скелета, защищает от механических повреждений, нападений врагов, препятствует испарению влаги. Обычно раковина прилегает к телу неплотно. У раковинных амеб и фораминифер она имеет отверстие (устье), из которого выступают псевдоподии (ложноножки), служащие для движения и захвата пищи. У моллюсков и ракушковых ракообразных раковина снабжена створками, через которые выталкиваются мягкие части тела. У раковинных простейших раковинки могут быть органическими (белковые или хитиноидные), инкрустированными ранее заглоченными песчинками или другими частицами, либо известковыми. У моллюсков наружный слой раковины органический, а два следующих (фарфоровидный и перламутровый) — известковые. У ракушковых ракообразных раковина (карапакс) известковая.

|

Морской гребешок с раскрытыми створками раковины |

Двустворчатые моллюски — класс раковинных моллюсков, который объединяет около 20 тыс. видов, широко распространенных в Мировом океане, а также в пресных водоемах. Малоподвижные животные, на глубинах 100 - 200 м часто преобладают в донной фауне. Их двусторонне-симметричное, сжатое с боков тело состоит из туловища и ноги (головы нет). Оно целиком заключено в известковую раковину, состоящую из двух симметричных створок (отсюда название), длиной от нескольких миллиметров до 1,4 м.

|

Обыкновенный прудовик |

Снаружи раковина покрыта роговым слоем, изнутри нередко выстлана слоем перламутра. Створки раковины соединены тыльными краями и замыкаются с помощью двух мышц, проходящих в теле моллюска от одной створки к другой. Когда мышцы расслаблены, створки раздвигаются, когда сжаты — закрываются. Внутри раковины находится тело моллюска, покрытое мантией, которая свободно свешивается с боков в виде двух больших складок. Под мантией с каждой стороны находятся по 2 жабры, между ними расположена нога. При помощи ноги моллюски медленно ползают по дну. В случае опасности втягивают ногу и захлопывают раковину. Питаются моллюски, отфильтровывая из проходящей через мантийную полость воды мелкие организмы и органические частицы. Вода поступает и выводится наружу через сифоны (отверстия в задней части мантии между правой и левой складками). Двустворчатые моллюски имеют промысловое значение.

|

Виноградная улитка широко известный вид легочных моллюсков из наземного семейства гелицид. Ее тело покрыто бурой полосатой раковиной, закрученной в конусовидную спираль. Это одна из самых крупных сухопутных улиток — диаметр ее раковины около 5 см. На голове, которую улитка втягивает в раковину, имеются щупальца, оканчивающиеся глазами. Дышит она при помощи легкого. Передвигаются улитки благодаря сокращению ноги. Они распространены в лиственных лесах, а также зарослях кустарников Центральной и Юго-Восточной Европы, предпочитают влажные места. Как правило, днем улитка скрывается в раковине, а на кормежку выходит ночью.

|

Асимметричное тело брюхоногих моллюсков состоит из головы, туловища и ноги с подошвой. Благодаря сокращениям ноги моллюски скользят по субстрату, облегчая движение выделяемой слизью. Специальным сильным мускулом нога и голова моллюска втягиваются в раковину, покрывающую его тело. Раковина у улиток чаще всего закручена по спирали. У некоторых форм (например, у слизней) она отсутствует. На голове улиток имеются чувствительные щупальца и глаза. Кроме того, они обладают органами равновесия. Во рту находится язык, снабженный радулой («теркой» с хитиновыми зубцами), с помощью которой моллюски соскабливают частицы пищи. У большинства брюхоногих имеются непарная жабра или легкое, сердце, одна печень, одно половое и одно выделительное отверстия. Нервная система состоит из парных узлов (ганглиев), соединенных тяжами.

|

Переднежаберный моллюск из рода трохус |

Улитки могут быть раздельнополыми и гермафродитами. Развитие у некоторых морских видов проходит через стадию планктонной личинки. У других морских, пресноводных и наземных форм из отложенных яиц выходят сформированные маленькие улитки. Некоторые брюхоногие моллюски живородящи.

|

Переднежаберные — наиболее обширный, богатый видами (более 50 тыс.) подкласс брюхоногих моллюсков. У моллюсков этой группы раковина обычно спирально завитая, иногда колпачковидная. У некоторых форм она отсутствует. На тыльной стороне ноги переднежаберных моллюсков обычно расположена особая крышечка, закрывающая устье раковины. Жабры, осфрадии (чувствительные органы, выполняющие функцию обоняния), анус, отверстия почек и половой железы смещены вперед (отсюда название). Размеры раковины у переднежаберных колеблются от 1 мм до 60 см. Большинство из них обитает в морях и океанах и встречается на значительных глубинах, причем преобладают донные формы, менее многочисленны планктонные и паразитические. Существуют пресноводные и сухопутные виды.

|

Класс брюхоногих моллюсков разделяют на несколько подклассов: переднежаберные — это морские формы (конусы, каури, митры, трохусы и др.) с хорошо развитой, часто красивой по форме и окраске раковиной, а также пресноводные и сухопутные виды; заднежаберные — морские донные и планктонные виды. У представителей подкласса легочных в мантийной полости вместо жабр располагается легкое. Пресноводные формы легочных улиток (прудовики, катушки, физы) живут на дне или на подводной растительности. Сухопутные формы (янтарки, слизни) обитают на земле и надводных растениях.

Членистоногие делятся на 4 подтипа: трилобитообразные, хелицеровые (паукообразные), трахейнодышащие (насекомые) и жабродышащие (ракообразные). Членистоногие — двусторонне-симметричные животные с наружным скелетом, сегментированным телом и членистыми конечностями. Тело обычно разделено на голову, грудь и брюшко. Снаружи покрыто кутикулой, содержащей полисахарид хитин и часто образующей твердый панцирь. Мышцы членистоногих представлены отдельными пучками и прикреплены изнутри к панцирю, выполняющему функцию наружного скелета. Периодически панцирь обновляется в ходе линьки. В то время, когда старый панцирь сбрасывается, а новый еще не затвердел, животное растет.

|

Антенны — основные органы чувств членистоногих |

У многих членистоногих хорошо развиты органы чувств, из них основные называются антеннами, а также органы зрения — простые глазки и сложные фасеточные глаза, состоящие из омматидиев. Антенны — это парные многочленистые, нитевидные подвижные придатки головы. Основные их функции: хеморецепция (обоняние, вкус) и осязание. В некоторых случаях они способны воспринимать звук, температуру, влажность и даже свет. Ветвистоусые ракообразные с помощью антенн плавают, веслоногие — удерживают самку при спаривании, жуки-водолюбы — пузырек воздуха. Иногда антенны называют «усиками» или «сяжками».

|

Антенны — парные многочленистые, нитевидные подвижные придатки головы членистоногих (кроме паукообразных). Основные функции антенн: хеморецепция (обоняние, вкус) и осязание.

|

НЕРВНАЯ СИСТЕМА членистоногих состоит из слившихся узлов (ганглиев) и брюшной нервной цепочки. Кровеносная система незамкнутая, представлена пульсирующим органом — сердцем и отходящими от сердца сосудами. По сосудам циркулирует жидкость, выполняющая функции крови (гемолимфа). Органы дыхания представлены жабрами, легкими и трахеями. Пищеварительная система у членистоногих состоит из передней, средней и задней кишок, с которыми связаны пищеварительные железы, вырабатывающие ферменты, необходимые для переваривания пищи. Органами выделения членистоногих являются специальные выделительные железы (у водных форм) и мальпигиевы сосуды (у наземных форм). Большинство членистоногих — раздельнополые животные, некоторые — гермафродиты; размножаются половым путем. У многих развитие сопровождается превращениями — метаморфозом (например, у бабочек).

|

Многие членистоногие, подобно этому жуку, покрыты прочным хитиновым панцирем |

К классу морских членистоногих принадлежали и древнейшие беспозвоночные — мечехвосты.

До настоящего времени из этого класса сохранилось 5 видов. Тело мечехвостов уплощенное, длиной 50 - 90 см, покрыто щитом и заканчивается длинным шипом (отсюда название).

Обитают у берегов южной части Северной Америки, Юго-Восточной Азии и прилегающих островов.

Для откладки яиц выходят во время отлива на берег.

Питаются бентосом и водорослями.

|

Панцирь — твердый защитный покров животных. Он может быть цельным или состоять из отдельных элементов, неподвижным или изредка подвижным, закрывать животное целиком или частично. У членистоногих панцирь хитиновый, у многих ракообразных он пропитан известковыми солями (более прочный). Современные позвоночные имеют панцирь из ганоидных чешуй (панцирные щуки), костных чешуй (ильная рыба), покровных костей (осетр), сросшихся костных пластин, покрытых роговыми щитками (черепахи), раздельных костных пластин, покрытых роговым слоем (броненосцы), из роговых чешуй (ящеры, или панголины). Ископаемые панцирные позвоночные: щитковые бесчелюстные, родственники миног; панцирные рыбы (плакодермы); панцирноголовые земноводные (стегоцефалы, обладавшие брюшным панцирем из костных чешуй): древние пресмыкающиеся (котилозавры, имевшие цельный череп).

|

Трилобиты — класс ископаемых морских членистоногих. Они

появились в кембрийском и исчезли в пермском периоде. Размеры трилобитов

колебались от нескольких миллиметров до 80 см. Известно более 10 тыс. видов.

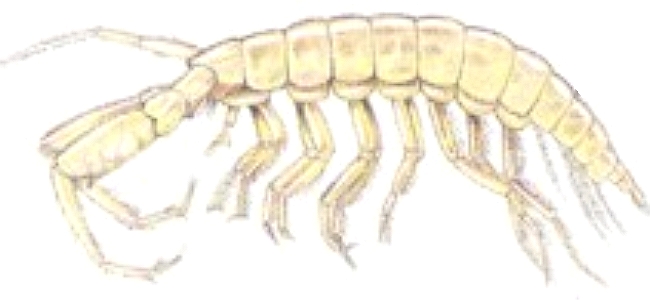

Класс ракообразных включает более 30 тыс. видов, объединенных в 20 отрядов: десятиногие (омары, раки-отшельники, крабы, речные раки), листоногие (дафнии), веслоногие (циклопы), равноногие (мокрицы), разноногие (бокоплавы) и др. Большинство ракообразных свободно перемещается по дну или в толще воды, некоторые живут на суше. Их размеры колеблются между долями миллиметров и десятками сантиметров.

|

Десятиногие раки — отряд высших ракообразных, включающий крупных, большей частью морских раков. К ним относятся широко известные омары (длина до 60 см, масса до 15 кг), лангусты, крабы (размах клешней гигантского японского краба до 3 м), раки-отшельники, а также речные раки и креветки. Известно более 8,5 тыс. видов десятиногих раков, многие из них обитают на мелководьях тропиков. Три сросшихся грудных сегмента и голова десятиногих раков покрыты сверху и с боков особой хитиновой складкой — карапаксом. На голове находятся короткие и длинные усики, сложные фасеточные глаза на подвижных стебельках и ротовые придатки — челюсти и ногочелюсти. За ногочелюстями расположены 5 пар задних грудных ног, служащих для передвижения по дну водоема (отсюда название отряда). Обычно на некоторых ногах есть клешни. Но существуют и исключения: например, у лангустов ноги лишены клешней. Многие десятиногие — ценные промысловые животные.

|

ТЕЛО ракообразных сегментировано, покрыто хитиновым панцирем и разделено на несколько отделов. Обычно выделяются голова, грудь и брюшко или головогрудь и брюшко. На голове у них расположены непарные простые глазки и сложные фасеточные глаза, часто на стебельках. Усики выполняют осязательную и обонятельную функции. Верхняя и нижняя челюсти ракообразных приспособлены к удержанию и измельчению пищи. Конечности, расположенные на туловище, в зависимости от строения разделяются на шагающие и плавательные. Кровеносная система у ракообразных незамкнутая. Органами дыхания служат жабры. Нервная система представлена брюшной нервной цепочкой, выделительная — железами, наружные отверстия которых открываются у основания усиков или верхних челюстей. Почти все ракообразные раздельнополы. Процесс оплодотворения наружный. Из яиц выходит личинка, постепенно превращающаяся во взрослую особь. Питаются ракообразные различными мелкими организмами, моллюсками, личинками насекомых, растениями, некоторые — разлагающимися трупами животных.

Личинки (науплиус) всех ракообразных очень похожи между собой. Они микроскопических размеров, у них три пары конечностей — спереди антеннулы, сзади антенны и жвалы и непарный один глаз.

У некоторых ракообразных (особенно высших — раков и крабов) из яйца вылупляется уже сформировавшийся рак или краб либо личинка более совершенного типа, зоеа. Но внутри яйца они все проходят стадию науплиуса.

| Бокоплавы (разноногие) — отряд высших раков, включающий около 4,5 тыс. видов. Бокоплавы обитают в морях и пресных водоемах (большое разнообразие видов в озере Байкал), на дне и в толще воды. Виды, населяющие мелководья, плавают на боку (отсюда название). Как правило, тело бокоплавов не превышает 1 - 2 см в длину (у некоторых видов оно достигает 28 см) и обычно сжато с боков. Конечности грудных сегментов имеют разное строение и разную длину (отсюда второе название). Фильтруя воду с помощью щетинок на передних ножках, бокоплавы отцеживают мелкие частицы пищи — бактерии, водоросли, растительные остатки. Некоторые виды являются хищниками. Бокоплавы служат пищей многим рыбам. | |

|

|

| Мокрица | Озерный бокоплав |

Циклопы — представители отряда веслоногих раков. Это мелкие (1 - 8 мм) рачки, обитающие преимущественно в придонном слое и на дне пресных водоемов. Существуют и планктонные виды. Тело циклопов состоит из головогруди и узкого брюшка. На головогруди имеется только один глазок. Это обстоятельство и дало название представителям данного отряда (по имени мифического одноглазого великана). Некоторые морские виды светятся.

Камчатский краб по внешнему виду похож на настоящего краба, но по систематическому положению близок к ракам-отшельникам. Ширина щита панциря у самцов камчатского краба достигает 25 см, расстояние между концами средней пары ног — до 1,5 м; масса особей около 7 кг. Живут эти раки в Японском, Охотском и Беринговом морях. Наибольшие их скопления наблюдаются у берегов Камчатки, где и ведется их основной промысел. Растут крабы медленно — самки становятся половозрелыми на 8-м году жизни, самцы — только в возрасте 10 лет. Самки почти год вынашивают яйца на брюшных ножках. Когда приближается время выхода личинок из яиц, крабы мигрируют к местам, благоприятным для выведения потомства.

Дафнии (водяные блохи) — род мелких (длина 1 - 3 мм) ветвистоусых ракообразных. В роду около 30 видов. Дафнии широко распространены в планктоне пресных водоемов. Их тело заключено в двустворчатую полупрозрачную хитиновую раковину. Голова свободная, с большими ветвистыми усиками. Находящиеся под раковиной грудные ножки постоянно двигаются, создают непрерывный ток воды, отфильтровывают из воды пищевые частицы и отправляют их в рот. По способу перемещения («подводные прыжки») дафнии очень похожи на блох, за что их называют водяными блохами.

В класс паукообразных (Arachnida) входит около 60 тыс. видов, объединенных в отряды: скорпионы, сольпуги, сенокосцы, ложноскорпионы, пауки и др. Это один из самых древних классов членистоногих. Их передние конечности — хелицеры — представляют собой очень мощные клешни.

|

|

|

Паук-крестовик |

Мексиканский красноколенный тарантул |

ВСЕ ХЕЛИЦЕРОВЫЕ — ХИЩНИКИ, они настигают или подкарауливают добычу и убивают ее с помощью хелицер. Другая характерная черта этой группы — отсутствие усиков (конечностей, выполняющих функции органа чувств). Вместо этого на их теле много осязательных волосков. Паукообразные обитают преимущественно на суше, лишь немногие виды приспособлены к жизни в воде. Ученые считают, что они произошли от маленьких ракоскорпионов (5 - 10 см в длину), которые появились в начале силура (430 млн лет назад). Они проникли в пресные водоемы и, предположительно, вышли на сушу. Тело паукообразных состоит из небольшой головогруди и более крупного брюшка, соединенных тонкой перетяжкой или (у клещей) слитых в одно общее образование. На головогруди расположены несколько простых глазков, 2 пары ротовых придатков: ногочелюсти (хелицеры), которые используются для схватывания и умерщвления добычи, ногощупальца (педипальпы), служащие органами осязания, и 4 пары, а не 3, как у насекомых, шагающих ног. Усиков у паукообразных нет. На брюшке расположены различные органы, представляющие собой видоизмененные конечности — паутинные бородавки, легкие и др. Выделяющаяся из паутинных бородавок (на конце брюшка) жидкость мгновенно затвердевает на воздухе, превращаясь в прочную паутинную нить.

|

Нервная система у паукообразных обычно представлена надглоточными узлами (мозгом), подглоточной нервной массой (образована слиянием части узлов брюшной нервной цепочки) и неслившимися подглоточными узлами. У пауков все подглоточные узлы объединяются в общую массу, а у клещей они сливаются и с надглоточными. Паукообразные являются одними из самых древних представителей членистоногих и родственны вымершим гигантам ракоскорпионам (они достигали 2 м), которые царствовали в морях палеозоя. Подобно им, паукообразные ведут происхождение от древних трилобитов. Впервые паукообразные встречаются в отложениях верхнего силура.

|

Многие паукообразные имеют ядовитые железы. Яд впрыскивается в тело жертвы через протоки, открывающиеся на твердых хитиновых коготках ногочелюстей. Кишечник у паукообразных снабжен многочисленными выростами, в которых пища переваривается и всасывается. Кровеносная система незамкнутая, кровь (гемолимфа) содержит пигмент гемоцианин, придающий ей голубоватую окраску. Для нервной системы паукообразых характерно слияние нервных узлов. Роль органов выделения играют мальпигиевы сосуды. Органами дыхания являются легочные мешки (у скорпионов) , трахеи (у клещей) или одновременно и то и другое (пауки). Органы зрения представлены простыми глазками, воспринимающими объекты только на небольшом (несколько сантиметров) расстоянии. Все они раздельнополые животные, причем самки обычно крупнее самцов. Паукообразные откладывают яйца, но есть и живородящие виды. Отряд включает около 30 тыс. видов.

|

Тарантулы — виды пауков семейства пауков-волков. Это крупные (до 6 см), часто густо окрашенные членистоногие. Распространены они в пустынях и полупустынях. На юге России обитает южнорусский тарантул, укусы которого болезненны, но не смертельны. Живут тарантулы в глубоких вертикальных норах. По ночам они охотятся на насекомых. Яйца тарантулов развиваются в коконах, которые охраняет самка. Маленькие тарантулы первое время после вылупления живут на спине матери.

|

Тело клещей слитное, не расчлененное на отделы. Длина его от 0,05 до 13 мм, у кровососущих форм — до 30 мм. У клещей, поедающих твердую пищу, ротовой аппарат грызущего типа, у питающихся жидкостями он образует колюще-сосущий хоботок. Большинство клещей обитают на суше, некоторые — в воде. Среди растительноядных клещей много вредителей сельскохозяйственных культур (паутинные клещи), зерна, продуктов его переработки (амбарные клещи) и др. Паразитические виды клещей являются переносчиками возбудителей многих заболеваний. Так, иксодовые клещи (например, собачий клещ) переносят вирус энцефалита, чесоточный зудень — вирус возбудителя чесотки. Некоторые виды клещей полезны, они участвуют в образовании почв, перерабатывают растительные остатки, истребляют вредителей растений.

|

Желтый скорпион |

Панцирные клещи — самая крупная группа почвенных клещей. Она насчитывает около 6,5 тыс. видов. У представителей этого подотряда панцирь имеет вид замкнутой капсулы с отверстиями (анальным, половым и для ротовых органов), прикрытыми крышками. Цикл развития панцирных клещей разделен на 2 этапа. Неполовозрелая стадия представлена личинками и нимфами с мягкими покровами. Они имеют кожное дыхание и живут в почве. Взрослые особи покрыты панцирем, дышат трахеями, обитают в верхних слоях почвы и в лесной подстилке. При повышении влажности они выползают наружу и забираются на растения. Весь цикл занимает от 30 до 75 суток.

|

Паутинные клещи поражают листья и стебли

растений, оплетая их паутиной. Размеры паутинных клещей не превышают

0,5 мм. Тело желтого, оранжевого или красного цвета, мягкое,

покрытое тонкими щетинками. Ротовой аппарат сосущего типа.

|

Панцирные клещи могут быть промежуточными хозяевами ленточных червей, являющихся возбудителями гельминтозов животных. Из яиц червя, проглоченных клещом, в течение 70 - 100 суток развиваются зародыши — цистицеркоиды, пребывающие в теле клеща до его смерти.

|

Паутинный клещ |

Скорпионы составляют один из отрядов паукообразных. Он включает около 800 видов, распространенных преимущественно в тропиках и субтропиках. Это древнейшая группа наземных членистоногих, первая приспособившаяся к жизни на суше. Длина тела скорпионов обычно не превышает 5 - 10 см, редко доходит до 20 см. Как у всех паукообразных, тело скорпионов состоит из головогруди и брюшка. Головогрудь покрыта панцирем с несколькими парами глаз. Роль органов дыхания у скорпионов выполняют легочные мешки, открывающиеся щелями на 3 - б-м сегментах брюшка. Брюшко имеет неподвижную широкую переднюю часть и узкую гибкую заднюю. Для скорпионов характерны крупные ногощупальца (2-я пара конечностей) с клешнями и вздутый конечный членик брюшка с изогнутым жалом. Скорпионы — ночные хищники. Добычу хватают клешнями и убивают уколом жала. Живородящие.

|

Галловые клещи (четырехногие клещи) — надсемейство паукообразных отряда акариформных клещей. Это очень мелкие (0,1 - 0,6 мм) членистоногие. Они имеют лишь две передние пары ног (обе задние пары ног редуцированы). Тело галловых клещей разделено на короткий передний отдел, прикрытый щитком, и удлиненный задний. Ротовой аппарат сосущего типа. Органы дыхания и зрения у галловых клещей отсутствуют. Они откладывают яйца, из которых развивается сначала личинка, затем нимфа и на конечной стадии — взрослая особь. Галловые клещи поселяются на растениях и высасывают содержимое их клеток, чем вызывают разные повреждения: деформацию тканей, изменения окраски, ненормальное ветвление побегов и т. п. Многие представители этой группы (например, грушевый галловый клещ) образуют на растениях вздутия — галлы, внутри которых живут и размножаются.

|

Многоножки — группа наземных членистоногих, включающая около 50 тыс. видов, из которых в России встречается около 1000 видов. Иногда всех многоножек объединяют в один класс, но чаще их разделяют на 4 класса. Червеобразное туловище многоножек состоит из многочисленных (до 170) сегментов, каждый из которых несет пару конечностей. Благодаря этой особенности группа получила свое название. Обитают многоножки на поверхности почвы, в лесной подстилке или в почве. Большинство ведет скрытный образ жизни, активны ночью. Питаются многоножки гниющими растительными остатками, мицелием грибов, существуют хищные виды.

|

В случае опасности многоножки могут сворачиваться в шар |

Губоногие — один из классов многоножек. Тело губоногих вытянуто и уплощено в спинно-брюшном направлении. Длина его может составлять от нескольких миллиметров до 25 - 30 см. Оно разделено на голову и сегментированное туловище. Каждый сегмент несет пару конечностей. На голове губоногих располагается пара усиков, по бокам — скопления простых глазков (у видов, постоянно обитающих в почве, глаза отсутствуют). Ротовой аппарат состоит из 3 пар челюстей. Характерный признак губоногих — первая пара туловищных ног преобразована в хватательные ногочелюсти. В конечных члениках ногочелюстей, вооруженных коготками, находятся ядовитые железы, служащие как для нападения на добычу, так и для защиты от врагов. Дыхание осуществляется при помощи трахейной системы. Губоногие раздельнополы. Отложив яйца, самка неотлучно охраняет кладку, пока появившаяся молодь не покинет гнездо. На теле самца имеется отросток, с помощью которого он в период размножения способен плести паутину. Класс губоногих разделяют на 4 отряда: геофилы, или землянки (почвенные слепые формы), сколопендры, костянки и мухоловки. Описано свыше 3 тыс. видов, большинство из которых обитает в тропиках и субтропиках. Все губоногие — ночные хищники.

|

Пауроподы — класс мелких многоножек с

удлиненным или овальным телом (длина не более 1,5 мм). От других

многоножек они отличаются ветвистыми усиками и небольшим количеством

туловищных сегментов, несущих 10 пар ног, причем передняя пара

представлена только зачатками ног. По бокам тела расположено 5 пар

длинных осязательных щетинок.

|

Двупарноногие — наиболее многочисленный класс многоножек. Тело разделено на голову и сегментированное туловище. На большинстве сегментов расположено по 2 пары ног (отсюда название). Основную массу двупарноногих относят к группе так называемых тысяченожек. На самом деле ног у них намного меньше. У крупнейшего представителя этого класса — сейшельского кивсяка — их всего 139 пар. На голове расположены 1 пара коротких антенн и 2 пары слабых челюстей. Органы зрения представлены простыми глазками или группами простых глазков.

|

Первую пару челюстей у ракообразных, многоножек и

насекомых называют жвалами (мандибулами). У видов с грызущим

ротовым аппаратом жвалы снабжены различными утолщениями и зубцами,

облегчающими разгрызание и измельчение пищи.

|

У большинства видов по бокам туловищных сегментов открываются ядовитые железы, выделяющие резко пахнущую жидкость, иногда содержащую синильную кислоту.

Насекомые — самая разнообразная группа животных на земном шаре. Ученым известно уже более 1,5 млн их видов, но истинное число, по-видимому, вдвое или даже втрое больше. Насекомые к тому же многочисленны. Как и прочие членистоногие, состоят из члеников. Лучше всего членики (колечки) видны на брюшке, тогда как на голове и груди насекомых членики слились. Насекомые имеют наружный скелет (кутикула), к которому прикрепляется двигательная мускулатура.

|

Древнее насекомое в куске янтаря |

СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ТЕЛО разделено на 3 отдела: голову, грудь и брюшко. На голове расположены основные органы чувств: простые глазки и сложные глаза, пара усиков-антенн, а также ротовой аппарат грызущего, сосущего, колюще-сосущего или лижущего типа. Только у насекомых к грудному отделу крепятся органы передвижения: 3 пары членистых ног (это число конечностей — характерный признак насекомых) и крылья (эластичные пластинки, укрепленные трубчатыми жилками). Крылья (обычно 2 пары) есть у большинства взрослых форм насекомых. У некоторых форм одна пара крыльев видоизменена или отсутствует. Например, у жуков передняя пара превратилась в жесткие надкрылья, которые в покое прикрывают сложенные крылья второй пары и раскрываются перед полетом, у комаров и мух задняя пара — в жужжальца. Крылья приводятся в движение пучками мышц. Частота биений крыла у некоторых насекомых (комаров-звонцов) достигает 1000 взмахов в секунду. Насекомые имеют одну пару усиков.

|

Вши — один из отрядов насекомых, кровососущие наружные паразиты млекопитающих. Отряд включает в себя около 300 видов, в том числе человеческую вошь. Это мелкие (длина 1 - 6 мм) бескрылые насекомые. Ротовой аппарат у вшей колюще-сосущего типа. И личинки, и взрослые насекомые питаются кровью. Весь жизненный цикл паразита протекает на теле хозяина. Откладываемые яйца (так называемые гниды) самки приклеивают к волосам хозяина с помощью выделений специальных желез. Развитие личинки во взрослое насекомое продолжается в течение 23 - 25 суток. Самка живет не больше двух месяцев.

|

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА у насекомых состоит из 3 отделов: передней кишки, соединенной с ротовой полостью, средней кишки, где осуществляются переваривание и всасывание пищи, а также задней кишки, в которой происходит всасывание воды из непереваренных пищевых остатков, перед тем как они будут удалены из организма. Избыток воды выводится при помощи мальпигиевых сосудов. Насекомые, особенно общественные виды со сложным поведением (осы, муравьи), имеют хорошо развитый головной мозг и брюшную нервную цепочку. Помимо глаз и усиков у насекомых имеются специальные органы чувств и различные чувствительные волоски, предназначенные для восприятия звуков, запахов, сохранения равновесия тела, определения своего местоположения и т. д. Кроме того, у насекомых хорошо развиты железы: пищеварительные, ядовитые (например, у ос), выделяющие воск (у пчел), пахучие (у жуков-нарывников) и т. п. С помощью эндокринных и экзокринных желез, вырабатывающих гормоны и феромоны, регулируются рост, линька, половое созревание, метаморфоз, сложные формы поведения и т. п.

|

Крысиная блоха |

ПОЧТИ ВСЕ НАСЕКОМЫЕ РАЗДЕЛЬНОПОЛЫ. При этом часто самцы и самки внешне отличаются друг от друга. Большая часть насекомых откладывает яйца, количество которых колеблется от нескольких десятков до нескольких миллионов (термиты). Некоторым насекомым (особенно общественным) свойственна забота о потомстве. Развитие насекомых происходит с метаморфозом (превращением), то есть с глубоким преобразованием строения в ходе развития насекомого от личинки до взрослой формы — имаго. По способу развития насекомых разделяют на 2 большие группы. У одних (стрекозы, уховертки, вши) развитие протекает с неполным превращением. У другой группы (бабочки, осы, муравьи, комары, мухи) развитие происходит с полным превращением: из яйца появляется личинка.

|

Большое значение в жизни насекомых имеет диапауза — временная задержка развития, позволяющая им пережить неблагоприятное время года. Насекомые встречаются почти повсеместно. Большинство из них обитает на суше. Среди насекомых есть растительноядные, хищники, паразиты, а также питающиеся органическими остатками. Многие виды играют важную роль в опылении растений. Наука о насекомых — энтомология.

|

Представителю отряда тараканов принадлежит самый древний из отпечатков, оставленных насекомыми в осадочных породах. Его относят к силурийскому периоду. Тараканы принадлежат к одному из самых древних отрядов насекомых, насчитывающему свыше 3600 видов. Большинство из них живет в тропиках и субтропиках. У тараканов плоское овальное тело, голова направлена резко книзу, надкрылья плотные, крылья очень тонкие. Существуют формы, лишенные крыльев.

|

Черный таракан |

ТАРАКАНЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ СВЕТА, особенно много их в тропических странах. Многие виды обитают в жилых постройках человека (синантропные). Яйца, которые откладывают тараканы, заключены в особую капсулу — оотеку. Как правило, капсулы оставляются самками на открытой поверхности, реже — зарываются в землю. Развитие тараканов продолжается у одних видов 2 - 3 месяца, у других — до 3 - 4 лет. Тараканы относятся к группе насекомых с неполным превращением, то есть личинки у них похожи на взрослых особей и развитие протекает без стадии куколки. За это время личинки линяют 5 - 9 раз. Тараканы теплолюбивы и плохо переносят низкие температуры. Питаются они всевозможными органическими остатками и могут считаться всеядными. Отдельные виды (рыжий таракан, или прусак) широко распространились по всему миру, обитают в жилищах человека и являются не только его докучливыми сожителями, но и переносчиками возбудителей ряда заболеваний (например, дизентерии). Кроме того, они могут повреждать пищевые запасы, переплеты книг, комнатные растения и т. п.

|

Бескрылый реликтовый лесной таракан встречается в лесах Дальнего Востока, Его черное, блестящее тело не превышает 2 см в длину. Он обитает в сухостойных деревьях или под упавшими стволами. Род помимо этого вида включает еще два: один из них живет в Северной Америке, другой — в Китае.

|

Самые известные виды тараканов — рыжий таракан (прусак) и черный таракан. Тело первого не превышает 13 мм в длину и окрашено в буровато-рыжий цвет с двумя темными полосками на переднеспинке. Черный таракан крупнее прусака — длина его тела от 18 до 30 мм. Оба вида были завезены в Европу около 250 лет назад. Родиной прусака является Южная Азия, черного — Америка. Оба вида плохо переносят пониженные температуры и предпочитают селиться в помещениях, отапливаемых зимой. Особенно много их бывает в старых банях, пекарнях и на кухнях. На скорость развития зародыша в яйце прусака влияет температура воздуха: при 22° С развитие длится 172 дня, а при 30° С личинка выходит из яйца уже через 75 дней. У черного таракана кладка яиц начинается в марте. Его яйцевая капсула разделена продольной перегородкой, в каждой половине находится по 8 яиц. Зародыш развивается в личинку в течение года, а превращение во взрослую особь занимает от 3 до 5 лет. Оба вида день проводят в укрытиях и на поиск пищи выходят ночью. Питаются обычно остатками хлеба, овощей, сахара, масла и т. п. Тараканы опасны для человека тем, что загрязняют продукты, переносят бактерий и яйца гельминтов.

|

Прусак |

Самым крупным тараканом фауны стран СНГ является таракан-черепашка Соссюра. Самки этого вида достигают 4,5 см в длину. Тело самцов рыжевато-бурое или черное с длинными хорошо развитыми надкрыльями. Самки окрашены в темно-бурый цвет и лишены крыльев. Внешне они напоминают маленьких черепашек (отсюда название). Этот вид обитает в глинистых пустынях Средней Азии, где за год редко выпадает больше 100 мм осадков. Дневной зной заставляет таракана-черепашку скрываться в норах грызунов или зарываться в почву под кустами. Его развитие занимает от 3,5 до 4 лет.

|

Синантропными называют животных, связанных своим образом жизни с человеком. Синантропы подразделяются на полных и частичных. К полным синантропам относятся виды, населяющие жилище человека (например, тараканы, домовая мышь), к частичным — виды, обитающие на территории населенных пунктов вне жилых зданий (например, серая ворона). Жилище человека служит прибежищем для множества видов, в том числе для червей, моллюсков, рептилий, птиц и млекопитающих. Но, вероятно, больше всего синантропных видов среди членистоногих. Основными факторами, притягивающими животных в дома и города, является наличие пищи и укрытий. Виды, плохо переносящие холод, жилище человека обеспечило теплом. Человеческая деятельность (создание городов, плотин, распашка полей, вырубка лесов и т. д.) стала главной причиной изменения ареалов и численности животных. Если для синантропов она благоприятна, то на диких видах, к которым принадлежит абсолютное большинство животных, сказывается самым отрицательным образом.

|

Богомолы составляют отряд хищных насекомых, включающий около 2 тыс. видов. Распространены они преимущественно в тропиках и субтропиках. Представители этого отряда — средние и крупные (длиной до 11 см) насекомые, обладающие своеобразным внешним видом. У них сильно вытянутое тело, треугольной формы голова с большими глазами и необычного строения передние ноги, представляющие собой идеальный хватательный аппарат: они снабжены мощными шипами и могут складываться, подобно перочинному ножу. У богомолов есть две пары крыльев: передние — узкие и плотные, задние — широкие, веерообразно складывающиеся и в покое скрытые передними.

|

В ожидании добычи богомолы складывают передние конечности и замирают в характерной «молитвенной» позе |

БОГОМОЛЫ — ХИЩНИКИ. В ожидании добычи они подолгу неподвижно сидят на стеблях растений, с приподнятыми, словно в молитвенной позе, передними конечностями. При появлении жертвы богомол придвигается к ней, покачиваясь из стороны в сторону, словно лист или ветка, а затем внезапно хватает. Питаются богомолы в основном насекомыми, в том числе особями своего вида (каннибализм). Крупные богомолы нападают на мелких птиц, ящериц и лягушек; самки могут после спаривания поедать самцов. Яйца, откладываемые группами и заключенные в общие капсулы — оотеки, зимуют.

|

Тропический богомол, обитающий в Коста-Рике |

Весной из них выходят личинки, которые, минуя стадию куколки, превращаются во взрослое насекомое. Один из двух представителей отряда богомолов, обитающих в России, — обыкновенный богомол. Известны три цветовые формы этого вида: зеленая, бурая и желтая. Первая обычно держится среди зеленой растительности, вторая — среди сухих или выгоревших от солнца растений. Обыкновенный богомол обитает в Евразии и Африке, благодаря человеку расширил свой естественный ареал и был завезен кораблями в Северную Америку и Австралию. Самка богомола откладывает яйца кучками, затем окружает их пенистой, быстро затвердевающей оболочкой и прикрепляет к стеблям растений или камням. Основная пища богомола — насекомые.

|

Туркестанский термит обитает в Голодной степи на территории Узбекистана. После массового вылета размножающихся особей почву в местах скоплений термитов покрывает толстый слой обломанных крыльев. В момент лёта термиты беззащитны, и этим пользуются многочисленные хищники. В воздухе термитов в огромных количествах уничтожают птицы, на земле их поедают пауки, многоножки и др. Выжившие пары термитов приступают к постройке гнезда. Они вырывают ямку с гнездовой камерой, в которую самка откладывает яйца. |

|

|

|

| Термитник | Рабочие термиты |

В отряде термитов насчитывается около 2,6 тыс. видов. Большинство термитов обитают в тропиках, в России они встречаются только на Дальнем Востоке. Это наиболее примитивная группа среди общественных насекомых. У термитов большая голова, ротовой аппарат жующего типа. Семья термитов состоит из «царицы», «царя» (они являются основателями семьи), из неспособных к размножению, но многочисленных рабочих, а также солдат, отличающихся большой головой и мощными челюстями. Длина рабочих особей колеблется от 2 до 15 мм, солдат — около 20 мм. «Царская пара» может жить до нескольких десятилетий. У них сложные (фасеточные) глаза, у рабочих и солдат глаза недоразвиты или отсутствуют. Светлоокрашенные личинки термитов нередко называют белыми муравьями. Обычно процесс их развития занимает 2 года или более. Большинство молодых личинок превращаются в рабочих и солдат. Некоторые развиваются в крылатых размножающихся самцов и самок. У таких особей 2 пары одинаковых по форме перепончатых крыльев, которые обламываются после вылета из родительского гнезда и спаривания. С этого времени самец и самка становятся «царем» и «царицей» и начинают строить свое собственное гнездо. Как правило, оно сооружается под землей или в древесине, некоторые виды строят надземные термитники. У разных видов термитники различаются по форме и размерам. Постройки некоторых тропических форм могут достигать высоты 15 м.

|

Матка термитов откладывает 30 тыс. яиц в сутки |

Главное, что определяет облик стрекоз, — это их хищный образ жизни. Преследуя жертву, они могут развивать скорость до 60 км в час. Стрекозы — древние насекомые, известные в истории Земли с каменноугольного периода. Они появились 350 млн лет назад. В осадочных породах сохранились следы крыльев древних стрекоз длиной 90 см. Описано более 4500 современных видов стрекоз, причем основная масса обитает в тропиках и субтропиках. В России встречается свыше 10 видов.

|

Фасеточные глаза стрекозы |