Язык и фольклор

|

|

Язык служит средством человеческого общения. Он необходим для хранения и передачи информации, для управления человеческим поведением. Никто не знает точно, сколько языков существует на Земле, но их число превышает четыре тысячи. В одной только Африке люди говорят на 1300 языках. Жители Европы пользуются более чем тридцатью основными языками, которые во многом схожи. Иногда они приобретают особую форму. Гибридные языки — это упрощенные разновидности, к которым прибегают при общении группы людей, не имеющие общего языка. Например, английские и китайские торговцы пользуются англо-китайским гибридным языком уже 300 лет. Исследованием языка занимается наука филология. Ее суть составляет изучение происхождения, жизни и судьбы слов (языкознание — лингвистика), словесного творчества народа, бытующее благодаря словотворению (фольклор). Примечательно, что ряд научных дисциплин, ныне входящих в состав филологии — грамматика, риторика, — в средневековой Европе считались одними из семи свободных искусств. Язык необходим и для создания литературных произведений в прозе и стихах. Некоторые из них древнее письменной литературы и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.

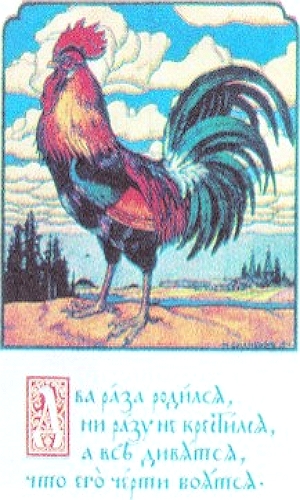

Это былины, духовные стихи, известные всем колыбельные, прибаутки, т. е. фольклорные произведения. Термин folklore впервые был использован в 1846 году английским ученым Вильямом Томсом и в буквальном смысле означает «народная мудрость, народное знание». Так сначала обозначали только предмет науки, но иногда стали называть и научную дисциплину, изучающую этот материал; однако последнюю правильнее называть фольклористикой.

|

Первая страница гражданской азбуки с исправлениями Петра I. |

Красота устной народной словесности — особенная,

старинная, а путешествие в мир фольклора — увлекательное и чудесное приключение.

Язык — самое повседневное и самое загадочное явление.

Он служит для общения, с его помощью люди передают друг другу что-то новое. Ежеминутное использование человеком языка не означает, что говорящий задумывается над тем, как звуки речи выражают его мысль. Существуют языки жестов, танца, изображений, костюма (ритуального наряда). Основная задача языковеда — понять соответствие слова тому, что оно означает. Для него важен язык человеческой речи. Другие языки, созданные людьми, оказываются производными от словесного языка. Например, язык танца можно перевести на словесный язык.

| Существование мира обусловлено

энергетически-информационным обменом. Информационный поток

определяет направление и задачи энергетического посыла. Так,

электрический импульс через модем в компьютер - энергетическая

составляющая сообщения. Клавиатура компьютера или совокупность

механизмов - знаковая система, которую понимает устройство. Есть предположение, что необходимость грудного вскармливания млекопитающими продиктована важностью именно информационного обмена между матерью и ребенком. В этот момент ребенок, вероятно, получает информацию об окружающем мире (возможные угрозы, предпочтения и формы реагирования на раздражения). Такое взаимодействие правильно настраивает психику ребенка и даже обмен веществ в организме. Русский философ-космист Н. Ф. Федоров предположил возможность оплодотворения путем волновой передачи генетической информации (телегонии). |

ВОПРОС О СУЩНОСТИ ЯЗЫКА занимает человечество с древнейших времен. Язык — средство общения. У человека оно сводится к обмену информацией, заключенной в слова и предложения (см. Слово и Синтаксис). Это словесный язык. Общение без помощи такого языка — жестами и мимикой (язык жестов и мимики) — более всего напоминает язык животных. Но по богатству со словесным языком мимика и жесты не сравнимы. Словесный язык отличает человека от других живых существ. Возможно, словесный язык — очередная стадия развития языка.

ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» в широком смысле тесно связано с понятием информация. Слово «информация» в переводе с латинского языка означает «придание вида» (in и forma). Русское слово «язык» этимологически связано с глаголом звать и древним индоевропейским корнем "ghu, одновременно означавшим «лить» и «звать». В языческой древности существовал ритуал возлияния — молитвы, обращенной к богу вина. Такое возлияние или пролитие на поверхность или в огонь означало не только обращение к божественным силам, но и подражание акту оплодотворения (например, проливание воды над вспаханным полем). То же относится и к языку. Он — форма передачи информации, которая может быть уподоблена оболочке, выстраивающей энергетический импульс. Передача информации — то же оплодотворение, подобное белковому (аминокислотному) обмену между живыми клетками организмов одного биологического вида. Возникновение зиготы и дальнейшее развитие зародыша — процесс пропитывания или дешифровки генетической информации. Геном живых организмов — загадочный текст. Болезни — сбой или перестраивание генетической информации, заключенной внутри клеток. Перевод генетического языка на словесный и понимание генетического механизма — ближайшая задача современной биологии и медицины. Многочисленные научные эксперименты приводят к предположению, что общаются не только люди и животные, но и растения: живые формы передают друг другу информацию о среде обитания и о собственном состоянии. Можно говорить об одновременном информационном симбиозе (содействии) и антагонизме (противостоянии) организмов. Изначальным языком их общения (начиная с клеток) может быть электромагнитное или иное волновое взаимодействие. Язык животных обычно обращен к внешним органам чувств. Язык человека адресован прежде всего к слуху и рассчитан на многоступенчатое осмысление. Основой осмысления у человека является рефлексия (от лат. reflexio — «отражение») — способность не просто воспринять (отразить) информацию, но критически ее оценить. Единицей информации является знак.

Швейцарский лингвист Ф. де Соссюр определил, что язык — знаковая система (совокупность знаков, находящихся в определенных отношениях друг с другом). Это узкое понимание языка. Оно неполно. Например, систему дорожных указателей можно назвать языком, но более простым, бедным, даже примитивным. Знак несет в себе предписание: «Движениенаправо», «Движение налево», «Стоянка запрещена» — предупреждение, запрет. В человеческом языке знак (слово) может обозначать предмет, свойство, процесс, указывать на место происшествия и др. Интонация говорящего выражает отношение к сказанному. То, что в простой системе знаков отражается одной единицей, в человеческом языке требует составного элемента, состоящего из двух уровней — слова и предложения (соединяющего слова для описания ситуации).

|

Русско-американский писатель В. Набоков в англоязычном романе «Пнин» (1957) обратил особое внимание на то, что главный герой книги, профессор словесности Пнин, изучал язык жестов и мимики и часть своих мыслей переводил на него. В другом его англоязычном романе «Bend Sinister» (1947) персонажи иногда говорят на языке, одновременно похожем на немецкий, английский и русский (синис-тербадский язык). Часть русских слов в этом романе писатель представлял в латинской транскрипции. Такие словесные эксперименты могли указывать на то, что языки человечества изначально имеют общность устройства, их понимание не столь затруднительно.

|

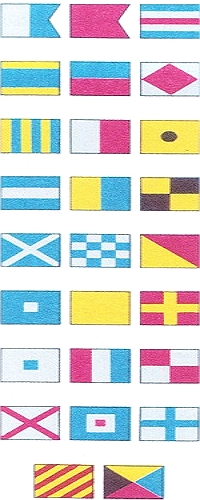

МНОГОУРОВНЕВОСТЬ — важная особенность языка человека. В мире

существует бесконечное количество предметов и ситуаций. Если для каждой ситуации

создавать отдельное слово, язык сделался бы громоздким и крайне неудобным.

Многоуровневость знака позволяет использовать его с большой экономией. Там, где

набор ситуаций привычен и невелик, многоуровневость знака скорее мешает. Поэтому

люди изобретают различные простые системы знаков. Соответствовать же сложному

миру может только разветвленный многоуровневый язык.

В языке выделяемы три главных уровня: звуковой, словесный и уровень

предложения. Словесный уровень можно разделить на уровень лексики (цельных

слов) и морфологии (основанной на морфемах — минимальных значимых единицах

слов). Словом человек что-либо называет (номинация; от лат. nominare —

«именовать»), а предложением сообщает что-то своему собеседнику (коммуникация;

от лат. communicatio — «сообщение») — см. Уровни языка. Выражение «передать

мысли» неверно по сути. Русский лингвист А. А. Потебня считал, что словом нельзя

передать мысль слушающему, а можно только вызвать в его голове смежные мысли.

Для этого необходимы понимание слушающим языка, на котором к нему обращаются, и

знание тех вещей, о которых говорят. Разговор с человеком на незнакомом ему

языке не состоится — не будет диалога о неизвестном ему предмете. Общение

требует для себя два уровня знания: известное обоим собеседникам и новое — то,

что один узнает от другого.

|

Знак можно определить как договор людей о том, что предмету соответствует только ему присущий смысл. Череп и кости на бутылке с ядом или трансформаторной будке - знак, в котором рисунок получает смысл «опасно для жизни»: рюмка на таре электроприбора - «хрупкий предмет; не бросать!» В знаке присутствуют две составляющие: означаемое, иначе называемое «телом» знака, - тот предмет, которому приписан смысл, и означающее - то, что выражено знаком, именуемое значением, или смыслом знака (у наиболее сложных видов знака значение и смысл различаются; см. Слово). В качестве означаемого может выступать что угодно; звук, рисунок, скульптура.

|

Определяя устройство и назначение языка, можно установить одну из важнейших его задач. Язык есть не только средство общения, но и прежде всего средство моделирования действительности путем ее именования. К моделированию и управлению способен только человек. Именно языковая номинация отличает язык человека и от языка животных, и от языка жестов и мимики.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА исследовал выдающийся русско-американский лингвист Р. О. Якобсон. В статье «Грамматика поэзии и поэзия грамматики» он назвал их: референтивная (от лат. referentia — «отнесение»), или когнитивная (от лат. cognitia — «познание»), функция, направленная на описание и познание внешнего мира; эмотивная, обращенная к внутреннему миру человека; конативная, или побудительная, роль (от лат. conari — «побуждать»), направленная к собеседнику, которому необходимо нечто внушить; поэтическая функция, когда в сообщении высшая ценность заключена не в том, что сообщается, а в том, как сообщается; фатическая (от лат. fari — «говорить»), когда язык используется для обращения; и метаязыковая функция — способность языка описывать самого себя (как это происходит в данной статье). Референтивная функция языка наиболее значима. Язык осваивает внешний мир в словах. Он превращается в хранилище знаний и культурных сведений. Иногда они присутствуют в языке в скрытом виде. Эта неявность объясняется тем, что во времени исчезают как отдельные культурные явления, так и связи между словами. Изменение их звучания и значения бывает настолько велико, что для установления родственных связей требуется специальное объяснение, осуществляемое с помощью сравнительно-исторических приемов. По убеждению русского языковеда А. А. Шахматова, история языка — это история народа.

| На рубеже XIX и XX вв. информация (как знание и осведомленность) приобрела особое значение. Она стала товаром - обладание ею означает значительное технологическое продвижение общества. Движение инвестиций (капитала) и технологий - та же транспортировка информации, стимул к развитию производства и общественных отношений. Информированность позволяет предвидеть и контролировать события, избежать техногенных катастроф. Говоря об экологии, имеют в виду и правильное использование информации: применение энергосберегающих и природоохранных технологий, предвидение людских потоков и их поведения в различных частях планеты. Возникновение сети Интернет, изначально военной, стало воплощением единого информационного пространства. В интернет-«паутине» (web) информация получила возможность свободного перетекания (изливания). |

Языку как сложной многоуровневой системе свойственна

противоречивость — антиномия (от греч. antinomia — «противоречие»). В

языке выделяются следующие антиномии. Язык/речь. Речь — конкретное материальное

воплощение слов в процессе звукового произнесения. Язык — набор правил и

возможностей, а речь — воплощение таковых в говорении. Уже древние греки и

римляне понимали различия языка и говорения. Первый они изучали с позиций

грамматики, второе — риторики (искусства произносить речь).

Устойчивость/изменчивость. Язык устойчив и консервативен. Это единственная

область жизни, «идеал которой ищут не в будущем, а в прошлом» (А. М. Пешковский).

Строгие правила не позволяют языку резко меняться, а ориентируют говорящего на

авторитетные образцы прошлого.

Издавна люди задумывались, откуда появился язык, говорили ли они когда-то на одном или многих языках. Древние тексты доносят до нас размышления наших предков. В первой книге Библии — «Бытие» — рассказывается о том, что Бог сотворил мир Словом: «И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил его от тьмы... И сказал Бог: «Да будет твердь среди воды, и да отделит она воду от воды». И стало так» (Бытие 1,2). А менее важные для мироздания имена Бог доверил первому человеку: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Бытие 2, 19).

|

В священной книге древних индийцев - Ригведе рассказывается, что бог по имени Вишвакарман («всеобщий творец») дал имена другим богам, а имена вещам устанавливали священные певцы с помощью Вишвакармана. В диалоге Платона «Кратил» (V в. до н. э.) собеседники долго спорят, откуда взялись человеческие слова. Один из них, Кратил, считает, что все имена появились по природе: каждый предмет соответствует своему имени. Его противник Гермоген указывает на то, что между звуком и знаком нет никакой связи, и утверждает, что имена были установлены в древности мудрецами, которых они именуют ономатотетами (грен. - «установители имен»), Сократ занимает компромиссную позицию: имена даются не по природе, имена были установлены, но имена должны соответствовать природе вещей. Достоинство ономатотетов состояло в том, что они правильно называли вещи. Иными словами, Сократ и его собеседники дружно отрицают роль божества в сотворении языка. |

ВОПРОС, является ли язык божественным или человеческим по происхождению, стал предметом долгих дискуссий в Средние века и Новое время. Одни философы полагали, что язык появился в результате чуда, другие — что человек наделен врожденными способностями к языку. Г. Лессинг считал, что людей научил языку Бог, а Ж.-Ж. Руссо полагал, что люди сами договорились между собой о том, какие слова что должны означать. Все это были рассуждения, основанные на абстрактных размышлениях или толкованиях Библии. В 1866 г. Парижское лингвистическое общество постановило не принимать к рассмотрению сообщения о происхождении языка. Но человечество всегда интересовалось собственным происхождением, а способность к речи — одно из неотъемлемых свойств человека. Желание найти исток человеческого языка у исследователей разных научных специальностей осталось.

Только лингвистическими методами проблема происхождения языка не разрешима. Во-первых, некоторые стороны этого вопроса способна осветить физиология. Участки мозга, отвечающие за способность говорить и понимать сказанное (зоны Брока и Вернике), расположены у человека в левом полушарии. Они немного выделяются, их след остается на черепе. Залив ископаемый череп гипсом, можно получить четкий слепок мозга.

Благодаря этой несложной процедуре удалось установить, что участки, напоминающие зоны Брока и Вернике, присутствовали уже у неандертальцев. Во-вторых, некоторые выводы о возникновении языковых способностей можно сделать, наблюдая за обезьянами. Хорошо известно, что обезьяны любят подражать. Они копируют действия вожака — самого сильного и приспособленного животного во всем стаде. У обезьян есть свой язык. Это 40 - 50 сигналов, передающих эмоции либо команды и ответы на них. Как показали многочисленные эксперименты, человекообразные обезьяны способны воспринять элементарные слова человеческой речи (типа папа, мама, дай). Мозг перволюдей — питекантропов и неандертальцев был более развит, и они могли еще лучше усваивать речь. Исследователь проблемы возникновения языка Б. В. Якушин предположил, что среди перволюдей находились более сильные и активные особи, которые становились лидерами и побуждали своих соплеменников к деятельности. Для этого им приходилось разъяснять характер предполагаемых действий. Возможно, у них и произошло превращение командных сигналов в членораздельные слова.

|

Открытие сравнительно-исторического метода позволило с высокой степенью вероятности восстанавливать незасвидетельствованные языки - предки целых семей. Но восстановленные праязыки, во-первых, слишком далеко отстояли от речи первых людей (они стали распадаться 10000 - 15000 лет назад, а современный человек появился примерно 40000 лет назад), во-вторых, очень отличались от первобытного языка: индоевропейский праязык явно принадлежал народу с высокоразвитой культурой. Собственно лингвистическими методами проблема происхождения языка не разрешима.

У науки до сих пор нет объяснения, каким образом дельфины благотворно воздействуют на аутичных детей (испытывающих затруднения в общении и погруженных в мир собственных переживаний). Возможно, с помощью ультразвука или неизвестным энергетическим воздействием. |

В последнее время в связи с попыткой определить отдаленное родство языковых семей снова возник вопрос о восстановлении единого человеческого праязыка. Некоторые ученые считают, что все языки мира родственны друг другу и с помощью лингвистической реконструкции можно дойти до единого языка, на котором говорил в момент своего появления homo sapiens. Сторонники идеи рассуждают так: человек стал человеком, когда заговорил.

Если человеческий род един по происхождению, значит, у него должен был быть единый язык, потомками которого и являются все современные языки (их около 2600). С самого начала своей истории человечество было разделено на племена, а в каждом племени мог возникнуть свой язык.

Впрочем, так это или нет, пока не ясно. Проблема

происхождения языка не решена.

Мысль воплощается в слове. Неговорящий ребенок еще не может мыслить. И человечество чувствует связь языка и с мыслью, и со своей сущностью. Людям кажется, что язык их сотворил. Поэтому языку придаются черты божественности. В Евангелии от Иоанна (1, 1) сказано: «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Во многих мистических учениях Востока слово рассматривается как путь от повседневности к высшим, идеальным областям бытия. Соотнесенность между языком и мышлением имеет три основных толкования: мысль и высказывание — одно и то же; мышление и язык развиваются каждый по своим законам, и тесной связи между ними нет; мышление и язык соотносятся друг с другом. Мышление — восприятие и идеальное отражение окружающего мира в голове человека.

|

Карикатура выражает мысль иносказательно, эзоповым

языком. |

Учеными установлен порядок реакции живых организмов на окружающую среду: возникновение ощущения под воздействием внешнего раздражителя; формирование на основе ощущений восприятия окружающего мира; появление некоего представления и его отпечаток в памяти независимо от наличия внешнего воздействия. С представлениями можно работать, предчувствовать последствия и угрозу, строить свои планы относительно них. Ощущение, восприятие и представление свойственны животным (последнее — только высшим). Зачатки мышления находятся именно в представлениях. Высшая стадия мышления имеет дело с понятиями. Понятие — воображаемое соединение предметов и явлений на основе их сходства, когда непохожие друг на друга Иван и Петр получают общее имя «человек». Понятие обычно выражается словом (см. Слово). Многие ученые полагали, что мысль без слова невозможна.

МЫСЛЬ — слабые электротоки, начинающиеся в различных участках мозга и передающиеся по каналам нервных клеток. Для их возбуждения не всегда нужна словесная оболочка. Простейший пример — человек переходит улицу. Он запечатлевает движущиеся машины, принимает решение, ускоряет или замедляет свой ход. В этот момент из его головного мозга поступают различные команды, но ни одну из них он не проговаривает. Значит, в данный момент он мыслит бессловесно.

Классификация типов мышления была предложена одним из крупнейших современных языковедов Б. А. Серебренниковым. Внесловесное (иначе — авербальное; от греч. отрицания а- и лат. verbum — «слово») неоднородно. К нему относятся: практическое мышление, направленное на действие; образное мышление, когда в голове рождаются картины, звуки, берущие свое начало в окружающем мире, а также авербально-понятийное мышление, имеющее дело с понятиями, для которых в языке нет отдельных слов. Например, в немецком языке нет специального прилагательного, означающего «синий», и немцы для передачи синевы моря или вечернего неба используют сложное прилагательное dunkelblau, означающее дословно «темно-голубой».

|

Языковед Б. Л. Уорф, предложивший термин «языковая относительность», по специальности был инженером-теплотехником. Он интересовался языками и культурами американских индейцев. Исследования привели его к мысли, что язык создает картину мира говорящего. Уорф рассуждал так: в греческом языке был глагол быть, обозначавший «существовать» (Мир есть) и одновременно служивший глаголом-связкой (Иван есть человек). В сознании древних греков бытие и свойство отождествились. Это позволило Аристотелю создать свою логику, которой пользуются до сих пор. Эта логика основана на законе тождества (А есть А), законе непротиворечия (А не есть не А) и законе исключенного третьего.

|

Мир сильно изменяется в словесном мышлении. В окружающем мире нет предмета, который бы прямо соответствовал твердости, теплоте или справедливости. Это качества, присущие предметам и не мыслимые отдельно от них. В языке же они выступают как отдельные сущности. Проблема смысловых связей слова была поставлена в лингвистике очень давно. Древнегреческий философ и писатель Платон в диалоге «Кратил» объяснял сущность вещей через поиск начального смысла слов: имя бога подземного царства Аид он выводил из отрицания а и корня idein — «видеть» (Аид — «невидимый»; такую связь считают возможной и современные этимологи).

|

|

|

|

футуристы считали мысль человека прихотливым сочетанием образов, предметов и явлений. |

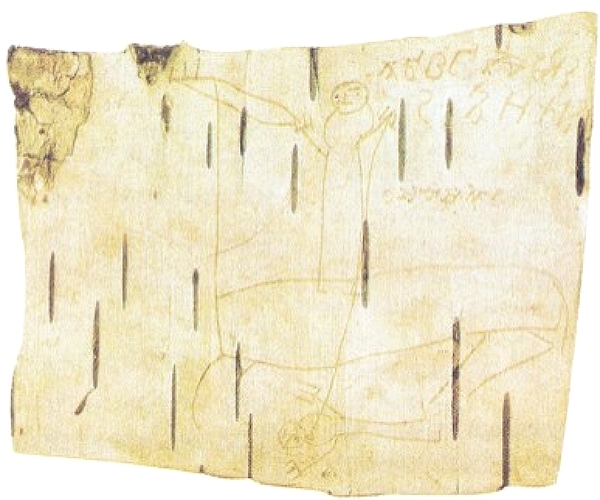

Пиктография -древнейшая форма письма - передает мысль в виде серии фигур и рисунков (вверху - песни Ваблио). |

В XIX в. в трудах В. фон Гумбольдта появился термин «внутренняя форма слова» — тот корень, от которого слово происходит и с которым оно связано. Особое значение внутренняя форма слова приобрела в лингвистической теории А. А. Потебни. Согласно его учению, слово порождается внутренней формой, но затем захватывает все новые предметные области и отделяется от внутренней формы настолько, что теряет с ней всякую связь — говорящий не вспоминает об ухе, слыша глагол внушить. Развитие словесного значения может осуществляться путем переноса значения по сходству (так, слово «окно» образовано от око. Окно — око дома) или переноса значения по смежности (имя город — однокоренное с городить, огораживать. Ограда — огороженное место — население огороженного места). Таким образом слово отделяется от своей внутренней формы. Все старые города уже давно вышли за пределы крепостной стены, никто не вспоминает о стенах при строительстве новых городов, слово же остается. Метафора и метонимия относятся к образным средствам языка, широко используемым в поэзии. А. А. Потебня показал, насколько глубоко поэтические средства укоренены в языке, общность истоков лингвистики и поэтики.

Открытие А. А. Потебни было использовано русскими теоретиками модернизма. Он предвосхитил некоторые популярные лингвистические и поэтические теории XX в. Символисты постигали слово как носитель и источник бесконечного числа смыслов, ведущих от повседневной реальности к мистическому откровению. Футуристы средствами поэзии пытались постичь первооснову слова. Р. О. Якобсон начинал как поэт-футурист, автор многих работ о поэзии футуристов. Ему принадлежит известная формулировка: «В стихе нет ничего, чего не было бы в языке».

|

В книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (1934)

значение и смысл поясняются так. Когда в басне И. А. Крылова Муравей

говорит: «Так поди же попляши!», то значение этого высказывания

просто - совет станцевать. |

ЯЗЫК воздействует на мышление — полагали некоторые лингвисты. В языкознании известна теория лингвистической относительности. Ее создателями были В. фон Гумбольдт, Э. Сэпир и Б. Л. Уорф. Они считали, что мышление человека определяется его языком. Они проводили сопоставления грамматики и особенностей мышления. Придавать мышлению такое универсальное значение нет оснований. Так, глагол быть имеет двоякое значение в большинстве европейских языков. Но это обстоятельство не помешало европейским ученым разработать в начале XX в. много логических систем, где нет законов аристотелевой логики. А любой индеец-хопи, поступив в английскую школу, может выучить логику Аристотеля, и родной язык ему не будет помехой. С другой стороны, языковые средства совсем не безразличны для течения мысли. Вряд ли кто сможет жаргонным языком всерьез говорить о научных проблемах. Без применения специальной терминологии это невозможно.

Говорящим сознательно выбираются термины, стилевые средства, манера речи. Грамматика и основной словарный запас им используются неосознанно. Следовательно, язык воздействует на мышление говорящего только теми своими чертами, которые говорящий волен в нем сознательно выбирать. На это указывал французский естествоиспытатель и популяризатор науки Ж. Бюффон: «Стиль — это человек». Теория лингвистической относительности, не сыграв особой роли в изучении грамматики, важна для изучения словарного состава и стилей языка.

| Животные, особенно высшие, способны к простейшей мыслительной работе. У них для этого существуют свои знаковые системы, которые русский физиолог И. П. Павлов назвал первой сигнальной системой. У человека она тоже присутствует: интонации и мимика. Они направлены на передачу настроения, эмоций в отличие от слова (второй сигнальной системы), которое передает понятия. Первая сигнальная система играет огромную роль. Собака может быть очень понятливой и проницательной: она правильно реагирует на команды, тонко чувствует настроение хозяина. Это происходит не потому, что она понимает значение слов. Она замечает такие оттенки человеческой мимики и интонации, на которые сам человек не обращает внимания. |

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ необходимы для ответа на вопрос о связи языка и мышления. До недавнего времени непосредственно наблюдать за мозгом не представлялось возможным в течение многих лет. В настоящее время у исследователей появилась возможность снимать электроэнцефалограмму (от греч. enKephalos — «головной мозг» и gramma — «запись») — запись биотоков, излучаемых мозгом во время мышления. Она показывает, какой участок мозга возбудился. Больше возможностей предоставляет компьютерный томограф (от греч. tomos — «слой» и grapho — «пишу»), в процессе работы которого на экране возникает объемная картина любого исследуемого органа, в том числе мозга. Но проведение и осмысление опытов с этими приборами требует профессиональных навыков медика и физиолога. Поэтому в механизмах порождения речи в мозгу остается много неясного. Разобраться в них — задача науки будущего. Усилия психологов и лингвистов привели к тому, что сейчас достаточно много известно о речи в мозгу. Это связано с исследованием феномена внутренней речи. Внутренняя речь как неотъемлемая часть словесного мышления сильно отличается от речи внешней. Внутренняя речь не служит средством общения. Для успешности сообщения в высказывании должно быть нечто данное (тема — известное собеседникам) и нечто новое (рема — то, что составляет предмет сообщения). Говорящему известно все, о чем он будет говорить, — он не нуждается в проговаривании данного. Во внутренней речи называется только новое. С точки же зрения синтаксиса данное выражено подлежащим (тема), новое — сказуемым (рема). Внутренняя речь состоит из сказуемых, а предикативный характер как раз и является основой для перевода исходного «замысла» в будущее развернутое речевое высказывание. Внутренняя речь включает в свой состав лишь отдельные слова и их потенциальные связи. Так, если во внутренней речи есть слово «купить», то это означает, что одновременно во внутреннюю речь включены все «валентности» этого слова: «купить что-то», «купить у кого-то» и т. д.; если во внутренней речи фигурирует предикат «одолжить», это означает, что у этого предиката сохраняются и все свойственные ему связи (одолжить «у кого-то», «что-то», «кому-то» и «на какое-то время»). Именно это сохранение потенциальных связей элементов первичной семантической записи, имеющихся во внутренней речи, и служит основой развернутого речевого высказывания, которое формируется на ее основе.

|

Как особую разновидность Б. А. Серебренников выделил языкотворческое мышление. Оно создает новые понятия на основе старых слов. Например, русское слово «внушить» состоит из древней приставки вън- (которая в современном русском языке звучит обычно как в-, во-) и корня -уш-, варианта ухо. Иными словами, для тех, кто создал глагол внушить, это действие отождествлялось с нашептыванием в ухо. Язык сохранил эту понятийную связь. |

ПСИХОЛОГ Л. С. Выготский исходя из того, что внутренняя речь представляет собой скрытое стремление человека сообщить новое, сделал несколько важных выводов. Словесное мышление основано не только на языке. В нем представлена предметная область, которую говорящие не называют, но подразумевают. Значительная часть мира во внутренней речи остается неотраженной. Переход от внутренней речи к внешней оказывается сложным. К тому, что говорится, прибавляются имена предметов, о которых сообщается. Имена переходят из разряда подразумеваемых в называемые. Мгновенно их воспроизвести, найти словесную форму мыслям не всегда просто. Поэтому в живой речи так часты заменители имен типа ну, это, как его, это самое (в них зачастую используются местоимения — «вместо имени»). Подобные слова-паразиты заменяют говорящему предмет речи, который он ясно представляет, но не может назвать. Важно и то, что непонимание может относиться не только к высказыванию, но и к отдельному слову. У слова есть как значение (предмет, обозначенный словом), так и смысл (представление, с помощью которого звуковая форма слова связывается со значением). Если значение слова знакомо всему коллективу владеющих данным языком, то смысл слова в значительной мере индивидуален. Это может порождать непонимание. Переход от внутренней речи к речи звуковой — преодоление индивидуальной речи, соединение своего высказывания с языковым опытом сообщества.

Слово наравне с предложением — значимая единица языка. Это центральное понятие лингвистики и литературоведения. Если предложение — базовая единица языка в его роли сообщения, то слово — основное понятие языка в его функции называния.

Предложение целиком относится к уровню синтаксиса (см. Уровни языка). Слово невозможно уместить в один языковой уровень. В нем выделяются две главные составляющие: звучание и значение. Слово звучит и передает понятие. В слове выделимы план выражения и план содержания. Они неоднородны. Первый план состоит из единиц фонетического и морфологического уровня — слово оказывается дважды членимым: на звуковые и значимые единицы. Второй план включает в себя смысл и значение (см. Семантика). Он составляется как из значений полнозначных частей слова (лексическое значение), так и из служебных (морфологическое значение). Значение слова (то, что подразумевается людьми) относит слово к одному из классов (см. Лексика). В слове заключена способность сочетаться или не сочетаться (валентность) — как с другими словами, так и с грамматическими формами. Слово и дважды членимо (фонетически и морфологически), и дважды значимо (лексически и грамматически), и дважды валентно (лексически и синтаксически). В нем сходятся все уровни языка.

Существует большое количество определений слова. Обычно указываются отдельные черты слова: цельность (неразделимость на другие слова); четкое значение, выделяющее его из других слов; полноизменяемость (способность слова склоняться, спрягаться и др.); наличие в слове одного ударения. Слово — единство звучания и значения. Оно существует и обозначает нечто действительно отдельное по отношению к единицам своего уровня.

| Размытость границ между словом и морфемой особенно очевидна в западноевропейских языках, где окончаний очень мало: во французском есть два вида личных местоимений - самостоятельные (moi - «я», toi - «ты», ii - «он», elle - «она») и использующиеся только при глаголах (ie - «я», tu - «ты», iе - «он», iа - «она»). До сих пор сложно определить, из скольких слов состоит фраза il l'а quitte - «он ее бросил» (дословно «он ее имеет брошенной») - два, три или четыре? Еще труднее определить количество слов в сочетании je’l aime - «я ее люблю»: je - местоимение, но поскольку оно может встречаться только при глаголах, то выполняет ту же роль, что и окончание - у в русском люблю [л’убл’-у]. Местоимение iа указывает на прямое дополнение, но во многих языках мира при переходных глаголах используются специальные морфемы, подчеркивающие, что глагол управляет прямым дополнением. Выражение il l’а quitte - составная глагольная форма, так же, как в русском буду читать. |

ГОВОРЯ О ЦЕЛЬНОСТИ СЛОВА, необходимо четко выделять его из других слов. По наполнению значением существуют полнозначные и служебные слова. Полнозначные обозначают действие, предмет, свойство, состояние и др. Служебные передают различные отношения: пространственные, временные, причинные (в, на, до, после, из-за, ради — предлоги), отношения объединения, разделения и противопоставления (и, а, но — союзы) и др. В других случаях те же отношения передаются грамматическими морфемами (войти, наезд, доставить), т. е. не целыми словами, а их частями.

Иногда считается, что слово — единица языка, записанная буквами и заключенная между двумя пробелами. В этом есть смысл. Но в мире существует множество письменностей, где слова не выделяются специальными пробелами (например, в Индии), а в современных европейских языках они активно используются. Говорящий может ощущать отличие слова от других единиц языка, а системы письма создавались и совершенствовались именно с учетом языкового чутья народа. Русский язык находится в стадии бурного лексического роста и грамматического развития. Так, класс наречий стремительно пополняется наречными выражениями, ранее бывшими словосочетаниями (ср. биться насмерть и на смерть поэта; отправиться наудачу и надеяться на удачу). Есть такие наречия, в которых невыделимы бывшие предлоги (дотла, исподлобья, запанибрата: русскоговорящие все чаще используют привычные словоформы).

В морфологии слово отличается от словосочетания тем, что окончание относится к нему целиком (высокопроизводительный/-ого), но и это правило не универсально.

| Между полнозначными словами и

морфемами есть служебные слова и устойчивые выражения (у черта на

куличках). Слово «кулички» не встречается нигде, помимо

этого фразеологизма. Но в нем оно сочетается с полнозначными

словами, несет ударение и морфологически оформлено (окончанием

предложного падежа множественного числа) и поэтому имеет некоторые

черты слова. Сочетание мал мала меньше считается в языке уже

наречным выражением. Это образцы неполноценных слов. Учет

соотношения «ядерных» и «неядерных» слов приближает к ответу на

вопрос: что такое слово? Слово несет в себе бесконечное количество смыслов и эмоциональную окраску. Так, шпион - слово с отрицательной оценкой, а разведчик - с положительной, слуга - с нейтральной, иногда положительной (слуга народа), а лакей - с отрицательной (лакей империализма). С оценкой связан стиль. Разные слова относятся к разным стилям: лик - возвышенный стиль, лицо - нейтральный, морда, рожа - просторечный, харя, ряшка - грубо просторечный. Одно дело спросить: «Светловолосая дева, что ты дрожишь?», - другое - «Рыжая девка, чего трясешься?» Различается оценка говорящим собеседника и его намерения. В первом случае выражается внимание и почтительность, во втором -пренебрежение, может также подразумеваться требование. |

ИНОГДА для нахождения отдельного слова ориентируются на произношение: слово — отрезок речи, объединенный ударением. Этот подход также ненадежен: частицы, союзы, предлоги безударны и произносятся вместе с ударным словом. А в сложных словах иногда появляется добавочное ударение: обе входящие в него основы оказываются, по сути, ударными (высокопроизводительный). Отсюда и трудности написания сложных прилагательных и числительных в русской орфографии: литературно-художественный; раскатисто громкий голос; двадцать три тысячи — двадцатитрехтысячный.

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ определения слова нет. Отдельный признак не может определить такую сложную единицу, как слово. Слово нельзя рассматривать оторванно от жизни языка. В одном языке сочетаются особенности разных типов языков, поэтому слова в нем могут сильно отличаться.

Мир — огромный механизм, что и почувствовал ранее Леонардо да Винчи. Европейцы пришли к осознанию того, что предметы и явления жизни — детали единого мирового ансамбля. Человеческий язык был одним из фрагментов этого создания. Это осознание прошло через XVII и XVIII вв. вплоть до появления теории эволюции форм жизни. Ч. Дарвин в этой теории наиболее ясно выразил мысль о взаимосвязи жизненных явлений. Идея исторической изменчивости мира охватила все науки, в том числе и языкознание. Ученые XIX в. выработали строгие правила (изучили механизм) изменений в языке.

|

Старинная гравюра: Христофор Колумб встречает аборигенов Америки. Толмач (переводчик) капитана знал много языков, но не смог объясниться с индейцами. |

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА в языкознании обусловлено новой ситуацией в науках Нового времени и накоплением большого объема фактического материала, побуждающего ученых к сравнению и выделению типических черт в разных языках.

В XVII в. сложился новый облик науки. Ф. Бэкон заявил о предпочтении знаний, полученных в результате наблюдения, перед умствованиями, за которыми не стоит опыта. Р. Декарт установил, что познание должно отвечать строгим требованиям, осуществляться не беспорядочно, а по строгой процедуре, которую он назвал методом (греч. methodos — «путь»). Г. Лейбниц подчеркивал, что все разнообразие мира сводится к небольшому количеству более простых схем. Основной принцип его философии — единство в многообразии.

В эпоху Великих географических открытий (XVII в.) многие путешественники, возвращаясь из экзотических стран, стали отмечать слова, напоминающие по звучанию и значению известные им языки. Постепенно стал накапливаться материал для сравнения языков. Встал вопрос о причинах их сходства и различия. Пришло осознание того, что языки могут происходить из одного источника — праязыка. Языки перестали восприниматься европейцами как нечто навсегда данное и неизменное.

|

Герой «Рамаяны» Рама вместе с братом Лакшманом, ищущие жену героя - Ситу (ил. старинного манускрипта XIII в.). |

Возникла необходимость рассматривать язык как строгую исторически изменчивую систему. Прошло около 100 лет, и в XIX в. ученые изобрели сравнительно-исторический метод.

Сравнительно-исторический метод исследует группу родственных языков с целью нахождения в них общих черт, заимствованных от языка-предка, и восстановления отдельных элементов этого языка. Такое сравнение основано на строгих звуковых соответствиях: каждый звук в одном родственном языке должен находить четкое соответствие в другом, если сравниваемые слова имеют общее происхождение. Звуковые соответствия помогают сравнивать друг с другом единицы и более высоких уровней — морфологии, синтаксиса, лексики.

Представление об общем происхождении похоже звучащих слов древнее. В диалоге Платона «Кратил» (V в. до н. э.) есть рассуждения о том, что слова «вода» и «огонь» в греческом и фригийском языках звучат почти одинаково.

|

Написание сомнительных звуков регулируется в русской орфографии правилом такой их постановки, чтобы они хорошо прослушивались: пруд (прудик) - прут (прутик). Оглушение д и т регулируется фонетическим законом современного русского литературного языка - это обязательно для любого слова. Чередования звуков иного рода - пеку - печешь - обусловлено другим законом; перед гласными е, и согласный к превращался в ч. Этот закон - мертвый, он давно перестал действовать. Такие слова, как «кедр», «кекс», «кино», вошли в русский язык после формирования этого закона. В русском просторечии давно утвердились формы пекешь, пекет, пекем - по аналогии с пеку, пекут. Изучая историю языка, лингвист находит множество слов - свидетелей прошлых, умерших фонетических законов.

|

Мысль о родстве языков занимала и М. В. Ломоносова. В набросках к своей «Российской грамматике» он размышляет о том, что есть языки сродственные, происходящие от одного предка, и несродственные, общего предка не имеющие. Для доказательства «сродства» русского и других славянских языков Ломоносов сравнивал имена числительные в них. Он с восторгом отметил несомненное, хотя и более отдаленное родство некоторых языков: «Представим долготу времени, которою сии языки разделились. Польский и российский коль давно разделились! Подумай же, когда курляндский! Подумай же, когда латинский, греческий, немецкий, российский! О глубокая древность!»

В том же XVIII в. главный судья индийской провинции Калькутта Уильям Джонс усердно изучал санскрит - священный язык Древней Индии, на котором написаны главные книги индуизма — Веды, знаменитые эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Как любой английский государственный служащий того времени, Джонс получил хорошее классическое образование и прекрасно знал латынь и древнегреческий. Обратившись к санскриту, он нашел в нем множество слов, напоминавших ему греческие и латинские. Так, отец на санскрите — pitar, на латыни — pater, по-гречески — pater, мать — соответственно matar, mater и meter, он есть — asti, est и esti и т. д. Ученый решил, что санскрит является предком и латыни, и греческого, и большинства европейских языков. Строгих доказательств этого у него не было, но интуиция Джонса оказалась точной. Позже лингвисты установили, что санскрит является предком только для современных индийских, но не европейских языков. Однако его родство с большинством европейских языков оказалось очевидным. Все они происходят от общего предка — языка, на котором говорили люди, жившие около 7000 - 9000 лет назад на территории Юго-Восточной Европы или запада Малой Азии. Носители языков, входящих в эту большую семью, живут на территории Индии и в Европе, поэтому вся семья получила наименование «индоевропейская» (см. Языковые семьи).

Но сходство слов еще не доказывает родства языков. Сходство может быть и случайным. Немецкое Laus (вошь) и латинское laus (похвала) звучат одинаково, но вряд ли кто-то будет доказывать их родство. Но и у близких по значению слов похожее звучание не всегда доказывает общее происхождение.

Так, польское слово naczelnik похоже на русское начальник. Польское слово означает «находящийся на челе» (na czelie) — «стоящий впереди».

|

Фонетические законы - основа сравнительно-исторического языкознания.

Они основаны не на внешнем произвольном сходстве, а на соотношениях,

глубоко укоренившихся в языке. Поэтому их открытие превратило

лингвистику в строгую науку, которая, по общему мнению, играет такую

же роль среди гуманитарных наук, как математика или ядерная физика -

среди естественных. |

Русское же начальник произведено от начало, а оно, в свою очередь, — от глагола начать. Если разъять оба слова на морфемы, то будет получено следующее: na-czel-n-ik, но на-ча-л-н-ик. Очевидно, что в этих словах — разные основы, а их сходство случайно (ср.: у слов «начальник», «начало» — их общий родственник, не совпадающий с ними ни в одном звуке, - «конец»).

Первыми поняли необходимость поиска закономерностей в различиях родственных языков немецкие ученые XIX в. Якоб Гримм, Франц Бопп и датчанин Расмус Раск. Они представили их в виде четких систем соответствий, получивших наименование «фонетические законы». На их основе были составлены сравнительные таблицы для звуков различных индоевропейских языков. Имея такие таблицы, ученые получили возможность сравнивать слова в родственных языках и устанавливать их родство — общее происхождение от одного слова-предка.

Древнегреческие, римские, средневековые лингвисты мало интересовались языками, кроме своего родного. Все языковое разнообразие попало в поле зрения европейских ученых только в период Великих географических открытий, когда путешественники стали знакомиться с новыми народностями. С ними необходимо было вступать в контакт: торговать, приобщать к христианству, управлять ими. Все это побудило европейцев изучать языки населения, среди которого они жили. Знакомясь с новыми языками, европейцы стали отмечать их общие черты с уже известными. Исследователи не могли не задумываться о том, что языки могут быть общими по происхождению.

|

Немецкий лингвист А. Шляйхер рассматривал

индоевропейские языки в виде родословного древа (1862), что являлось

перенесением идеи биологической эволюции на лингвистическую.

Путешественники, военные, торговцы и беженцы привозили с собой не только болезни, предметы быта и оружие, товар и деньги, но и свои обычаи, сказания и легенды, взгляды на мир и языки. |

ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ — группа языков, для которых удается установить с помощью сравнительно-исторического метода их происхождение от общего языка-предка (праязыка). После распада праязыка носители языков-потомков могут расселиться на больших расстояниях друг от друга и передать свой язык туземному населению. Поэтому языковая общность не тождественна ни культурной, ни этнической. На языках одной семьи могут разговаривать представители резко отличающихся друг от друга языков и культур. Например, к индоевропейской семье относятся языки светловолосых исландцев (северных европеоидов) и черных сингалов (жителей Шри-Ланки), которые считаются переходными от белой (европеоидной) к черной (экваториалоидной) расе. Различаются друг от друга венгры и ханты, говорящие на достаточно близкородственных языках одной уральской семьи. Языковые семьи связаны между собой системой соответствий на звуковом, грамматическом и словесном уровне. Для определения языкового родства значимы закономерные фонетические различия в окончаниях слов — в морфемах. Но не менее важны и лексические соответствия. В составе слов родственных языков можно увидеть за словами вещи, доступные носителям языка-предка. Это позволяет судить о месте обитания, культуре и обычаях народа, говорившего на этом языке.

Внутри семьи могут быть языки, обнаружившие большую близость друг к другу, чем к другим языкам. Это языковые группы. Так, в индоевропейской семье языков выделяются славянская, германская, иранская, другие группы. Уральская семья разделяется на финно-угорскую и самодийскую группы. В отдельных языковых группах обнаруживается особое родство по отношению друг к другу. Такие объединения называются диалектными группами (см. Диалект). В индоевропейских языках выделяется итало-кельтская, балто-славянская, индоиранская диалектные группы. Группы могут делиться на подгруппы: славянские языки традиционно подразделяются на западно-, восточно- и южнославянские.

ОБЩАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЧЕРТА — звуковая, грамматическая или лексическая — называется изоглоссой (от греч. isos — «подобный» и glossa — «язык»). Термин образован по образцу подобных научных выражений в метеорологии и физике: изотермы (линия на карте, объединяющая области с одинаковой температурой), изобары (линия одинакового давления). Так, в славянских языках имеются соответствия: русское, украинское корова, белорусское карова, польское krowa, чешское krava, болгарское крава и т. д. Эти формы восходят к праславянскому *korva. Как видно, праславянский облик слова не сохранен: на месте праславянского *ог в восточнославянских языках прослеживается сочетание оро, в южнославянских — ра. Это изоглоссы, выделяющие восточнославянскую и южнославянскую подгруппы. В лингвистике восточнославянское сочетание оро получило наименование полногласия, южнославянское ра — неполногласия (ср. город — град, хоромы — храм, холод — хлад, солод — сладкий). Изоглосса — общее новшество и изменение старинного праязыкового наследия.

| В одну семью могут включаться

языки, разошедшиеся друг от друга. Если сходство русского и

украинского языков заметно, а русский и польский имеют много общего,

то родство русского и литовского языков известно специалисту. В

доказательство общности румынского (романская группа) и курдского

(иранская группа) надо проводить специальное исследование. Отдельные

языковые семьи входят в более древние макросемьи (от греч. makros

- «протяженный»). В 1912 г. датский лингвист X. Педерсен

предположил: индоевропейские, финно-угорские и тюркские языки

составляют большую семью, названную им ностратической (от лат.

noster - «наш»). Некоторые ученые объединяют в единую семью северокавказские и ки-тайскотибетские языки, присоединяя к ним язык малочисленного народа кетов, живущих на Енисее, а также американоиндейской группы на-дене (синокавказская макросемья). Третья макросемья включает ряд языков Юго-Восточной Азии и тихоокеанских островов (австрическая макросемья - от герм. auster - «южный»). |

ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА могут быть либо родственными друг другу (происходить от одного языка-предка), либо неродственными. Наиболее изучены и сопоставлены языки евразийского континента. Условно языки мира можно разделить на индоевропейские и неиндоевропейские. Индоевропейские языки известны лингвистике лучше всего. Неиндоевропейские языки не представляют собой цельной языковой семьи. Они делятся на несколько десятков семей, также неродственных относительно друг друга. Некоторые из этих семей описаны так же подробно, как и индоевропейские (семито-хамитские, тюркские, уральские). Языки африканского континента исчисляются сотнями — их изучение пока затруднено.

После того как родство языков стало в XVIII в. популярным предположением, европейские ученые обратились к родственным связям в родных языках. Семья, к которой принадлежит большинство древних и новых языков Европы, включает в себя также две группы азиатских языков — иранские и индийские. В начале XIX в. эту группу назвали индонемецкой (Indodeutsche), затем индогерманской, а в конце века в большинстве стран утвердилось название «индоевропейская семья». Оно очерчивает местонахождение этих языков: на крайнем востоке — индийские, на западе — европейские, в частности германские (исландский). Открытие родства индоевропейских языков имеет не только научное, но и мировоззренческое значение. Европейские народы убедились, что они происходят из общего источника.

|

|

|

|

Смысл большинства подобных печатей (или клише) эпохи Xараппи до сих пор неизвестен. Скорее всего, они содержат надписи на языке индоевропейской семьи. |

Индра, изображенный на горельефе, вооружен молнией (ваджрой). Он непобедимый воин, покровитель ариев, идущих в бой. |

|

В ИНДИЙСКОЙ ГРУППЕ ЯЗЫКОВ (иначе — арийской) представлены ведический, санскрит, пракриты, хинди, урду, бенгали, сингальский (цейлонский), цыганский. Самый древний — ведический. На рубеже новой эры как литературный используется санскрит (от древнеинд. samskrta — «обработанный»). Говоры индийцев превратились в среднеиндийские языки — пракриты (от древнеинд. prakrta — «естественный»). От них появились в XII в. современные языки Индии: хиндустани (в двух вариантах: хинди — государственный язык Индии и урду — государственный язык Пакистана) и другие языки Индийского полуострова. Носителем цыганского языка были кочевые племена, ушедшие около 1000 г. н. э. из Северо-Западной и Центральной Индии в Иран.

К ИРАНСКОЙ ГРУППЕ языков относятся персидский, авестийский, пушту, осетинский, курдский. Они наиболее близки индийским. Современный персидский язык существует в трех разновидностях: фарси, таджикский и дари (язык персо-таджиков Афганистана). Пушту — государственный язык Афганистана. Авестийский язык назван так по единственному письменному памятнику, сохранившемуся на нем, — священной книге зороастрийцев Авесте (записана в III — VII вв.). Язык Авесты по архаичности не уступает ведийскому. К иранским языкам относятся многочисленные живые и мертвые языки Восточной Европы и Западной Азии — Иранского нагорья, Памира, Афганистана, Северной Индии. К этой группе принадлежал и язык скифов — древних обитателей южнорусских степей. Потомки скифов — осетины.

|

Изображение война на золотой пластине, найденной на берегу Амударьи. На нем - скифский колпак, на бедре - меч-акинак. Это подтверждает контакты (в том числе и языковые) тюркских народов Центральной Азии и скифов Причерноморья. |

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ делятся на восточно-, южно- и западнославянскую группы. К первой принадлежат русский, украинский, белорусский, ко второй — болгарский, словенский, сербохорватский, македонский, к третьей — польский, чешский, кашубский, серболужицкие языки. Существовали два крупных центра формирования литературных языков в восточнославянской области: Киев и Новгород.

Наиболее родственны славянским балтийские языки: литовский, латышский, древнепрусский (вымерший в XVII в.), бесписьменный вымерший куршский (на Куршской косе в Литве и Латвии до недавнего времени жили несколько семей, помнивших родной язык) и известные только по названию языки племени ятвягов и голяди.

Большинство народов Северо-Западной Европы говорят на германских языках. Самый древний германский язык — вымерший готский, на который в III - IV вв. н. э. были переведены части Нового Завета. Готский относится к восточногерманским языкам, скандинавские языки — датский, шведский, норвежский, фарерский и исландский — образуют северогерманскую подгруппу, остальные германские языки — немецкий (верхне- и нижненемецкий), английский, голландский, фризский — включаются в западногерманскую подгруппу.

Языки древнего населения Апеннинского полуострова называются италийскими. Среди них наиболее известна латынь. Со II в. до н. э. латинский язык перешагнул пределы Италии и стал одним из важнейших языков мировой культуры. Он был международным языком более 1000 лет после падения Римской империи. Остальные италийские языки — оскский, умбрский, фалискский — известны нам по надписям, найденным в различных частях Апеннинского полуострова. К рубежу новой эры все они вымерли.

|

Первые памятники на германских языках - надписи, выполненные особым письмом - рунами, датируются III в. н. э. В IV в. готский епископ Вульфила перевел на свой родной язык отрывки из Евангелия. В VI в. записана первая эпическая поэма на древнеанглийском языке - «Беовульф», к X в. - древненемецкая поэма о конце света «Муспилли» и др. Особенно богат был цикл литературных памятников на древнеисландском языке: сборник песен о богах «Старшая Эдда», прозаические сказания - саги, лирическая поэзия, создаваемая профессиональными певцами - скальдами. Для истории скандинавской литературы огромное значение имеют трактаты ученого монаха Снорри Стурлусона (XIII в. н. э.) «Круг земной» и «Младшая Эдда» - учебник скальдической поэзии.

|

Из нелитературной латыни развились романские языки. К западным романским языкам относятся: испанский, сефардский (ладино, язык испанских евреев, изгнанных из Южной Испании в XV - XVI вв., проживавших до недавнего времени на Балканах), португальский, галисийский (язык Галисии, одной из провинций Испании), окситанский (провансальский, язык населения Южной Франции), каталанский (язык Каталонии, провинции Испании), французский языки. Центральнороманские языки — итальянский, сардинский (на одноименном полуострове), рето-романский (один из четырех основных языков Швейцарии), далматинский (был распространен на восточном побережье Адриатики, вымер в начале XX в.). Восточнороманские языки: румынский и отошедшие от него диалекты — арумынские (в Македонии), мегленорумынские (в Греции, к северу от Салоник), истрорумынские (к югу от Триеста).

В античные времена на кельтских языках говорило древнейшее население Европы на территории современных Франции, Испании, Бельгии, Чехии, Испании, Южной Германии, Северной Италии. Следы кельтов обнаруживаются на Балканах и в Малой Азии. В настоящее время кельты живут только на полуострове Бретань (Франция, бриттская подгруппа языков), островах Британия и Ирландия. К бриттской подгруппе относятся: кимрский (валлийский, уэльский — западное побережье Британии), корнский (вымерший в XVII в. язык жителей Корнуолла, на северо-западе Британии) и бретонский (французская Бретань). К гойдельской подгруппе принадлежал древнеирландский язык. Из древнеирландского происходит современный ирландский. Язык коренного населения Шотландии — гэльский и близкородственный ему язык населения острова Мэн близ Шотландии. Кельтские языки близки к италийским.

К греческой группе относится древнегреческий язык, представленный огромным материалом: литературным и эпиграфическим (надписями на надгробиях, стелах и статуях). Новогреческий язык сформировался ко времени захвата турками Константинополя (1453 г.). К концу XIX в. он предстал в виде кафарвуса (уподобляющийся древнегреческому) и димотики («народный»; основан на диалекте Средней Греции). С 1982 г. официальным языком Греции является димотика.

ВЕЛИКИМ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ Месропом Маштоцем в IV - V вв. был создан армянский алфавит для тогдашнего языка — грабара. Современный литературный язык (сформировался в XIX в.) существует в двух вариантах — западном (константинопольском) и восточном (ашхарабаре, государственный язык Армении). Армянский язык близок к греческому и индо-иранским языкам.

НЕ ПРИНАДАЕЖИТ НИ К КАКОЙ ИЗ ГРУПП албанский язык. Известны два главных его диалекта — гегский и тоскский.

Первые памятники появляются в XVI в. Существуют грамматические и лексические черты, связывающие его с балтийскими и славянскими языками.

|

Считается, что Месроп Маштоц добавил к 22 знакам сирийского епископа Даниила из Арзенены несколько букв из пехлеви и греческого унциала. Азбука была выполнена армянскими мастерами из золота, установлена на массивную основу из оникса, а буквы украшены бриллиантами. Она хранится в Эчмиадзине - центре Армянской апостольской церкви, резиденции католикоса. |

О ДВУХ НОВЫХ ЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ заговорили в начале XX в. На территории Китайского Туркестана были найдены рукописи на неизвестном языке. В 1908 г. немецкие ученые Э. Зиг и В. Зиглинг установили: язык рукописей — индоевропейский, но не относящийся к известным группам. Они были написаны на двух близких языках, получивших название тохарские (по названию обитавшего неподалеку восточноиранского племени). В настоящее время эти языки именуются турфано-карашарским и куанским — по названию местностей обнаружения.

В 1906 - 1907 гг. в турецкой деревушке Богазкей археологи открыли развалины города Хаттусас — столицы древнего Хеттского царства. В 1915 - 1917 гг. ассириолог Б. Грозный, изучавший клинописные таблички, определил, что они написаны на неизвестном индоевропейском языке, названном хеттским (хетты называли свой язык несийским). Исследования позволили обнаружить еще два языка — лувийский и палайский. В 1947 г. археолог X. Боссерт расшифровал иероглифические письмена юго-востока Малой Азии — язык был родственным хеттскому и лувийскому; его отнесли к хетто-лувийской (анатолийской) группе языков.

Жители Евразии, говорившие на языках индоевропейской семьи, оказались в соседстве с теми, кто говорил на языках, совершенно непохожих на их родные. Авантюризм, воинский дух, тщеславие и голод вынуждали людей покидать насиженные места в поисках приключений, новых пастбищ и чужих богатств. Одни завоевывали своих соседей, судьба других заключалась в растворении и полном исчезновении среди более активных и культурных народов. Вместе со своим скарбом, лошадьми и изобретениями люди переносили и свой язык. Языки мира оказались невероятно перемешанными. В любом случае взаимодействие языков способствовало бурному развитию континентальных цивилизаций.

| В 1828 г. финский ученый и поэт

Э. Леннрот, собрав большое количество карельских песен и легенд,

опубликовал их переработку - знаменитую «Калевалу». По образцу

«Калевалы» писателем и просветителем Ф. Р. Крейцвальдом (1803 -

1882) был создан самый известный эстонский литературный памятник «Калевипоэг». Финны называют себя и свой язык суоми. В русских летописях финские племена назывались сумь. Слово «финн» происходит от германского finn, fenn - «бродяга». Венгры получили в русском языке имя угры (венгры - заимствование из пол. wggry). Это имя, как и лат. Hungari, фр. hongrois, происходит из волго-уральских областей, от названия тюркского племенного союза оnоguг, дословно «десять стрел». Самоназвание венгров - мадьяры. |

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫ три семьи неиндоевропейских языков: уральская, алтайская и семито-хамитская. Уральская семья делится на две большие группы — финно-угорскую и самодийскую.

НА НЕСКОЛЬКО ПОДГРУПП разделяются финские языки. Прибалтийско-финская подгруппа включает в себя прежде всего финский (государственный язык Финляндии). Очень близкородствен финскому карельский язык, на котором говорит население Карелии (в составе России) — между обоими языками трудно провести четкую границу. Мало отличаются от финского и карельского языки небольших, живущих по соседству народов — ижорский, вепсский (весь древнерусских летописей) и водский языки. Говорящие на них живут в разных районах Ленинградской области. Близок к ним и эстонский язык, ставший в 1991 г. государственным языком Эстонии. К югу от Эстонии сохранилось 150 человек, владеющих ливским языком. Они — потомки некогда многочисленного прибалтийско-финского племени, давшего название целой области (Лифляндия, или Ливония). К прибалтийско-финской подгруппе относят также язык саамов (лапландцев, или лопарей) — коренных жителей скандинавской тундры и Кольского полуострова. Наиболее близка прибалтийской волжская подгруппа, которая включает в себя марийский и мордовский. Марийский язык делится на три наречия — луговое (жители левого берега Волги), восточное и горное. Мордовский язык также существует в виде двух родственных говоров — эрзянского и мокшанского.

Третью подгруппу финских языков составляют пермские языки: коми-зырянский (Республика Коми на севере России) и коми-пермяцкий (диалект зырянского, носители которого проживают в небольшом округе в Пермской области с главным городом Кудымкар). Южнее коми, на берегах Волги и Вятки, живут родственные им удмурты.

Языки угров распространены в Северной Сибири, в низовьях Оби, в Ханты-Мансийском национальном округе, где живут небольшие племена ханты и манси. Самый большой народ, говорящий на угорском языке, оказался за тысячи километров от своих родственников, в Центральной Европе. Это венгры, предки которых до IX в. кочевали в зауральских степях и в 896 г. вторглись на территорию современной Венгрии.

В САМОДИЙСКУЮ ГРУППУ входят две подгруппы: северо- и южносамодийские языки. К первым относятся соседи ханты-мансийцев ненцы, энцы и нганасаны. К южносамодийским относится язык селькупов, живущих на Оби. Алтайская семья языков состоит из трех групп: тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. К ней относят корейский и японский. Родство языков, входящих в каждую из этих трех групп, велико — их носители могут понимать друг друга.

|

Литературный марийский основан на луговом и восточном наречиях. Близкородственным марийцам было племя меря, или меряне, известное из древнерусских и средневековых латинских хроник, где оно называлось Merеns. |

|

|

|

|

|

Бурятка |

Якутка |

НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ говорят люди, живущие на огромной территории — от Малой Азии до Восточной Сибири, от Полярного круга до китайских степей и среднеазиатских пустынь. Эти языки близкородственные, но наибольшие различия обнаруживаются в их звуковом строе. К ним относятся: татарский, башкирский, турецкий, азербайджанский, якутский и др.

К МОНГОЛЬСКОЙ ГРУППЕ принадлежат монгольский (государственный язык Монголии), калмыцкий (на Волге) и бурятский (в Забайкалье) языки. К ним относятся малочисленные языки в Китае (дунсянский, баоаньский, дагурский и др.) и Афганистана (могольский язык).

Люди, говорящие на монгольских языках, проживают во многих странах. Причина этого — в истории монгольских народов. Так, после смерти Чингисхана созданная им империя распалась, часть монголов переселилась на новые места обитания — в Китай и Афганистан. Одно из племен обосновалось в Северо-Западном Китае (Синьцзянь-Уйгурский район) и получило название ойраты. В XVII в. часть ойратов покинула свое место обитания, перекочевала в низовья Волги и стала звать себя калмыками.

|

О родстве некоторых неиндоевропейских языков люди стали догадываться довольно давно. Еще в XII в. ученый-энциклопедист Махмуд Кашгарский написал трактат «Диван тюркских языков», где показал их близость и наметил классификацию. Общее происхождение арабского и древнееврейского языков первым показал русско-немецкий ученый А. Л. Шлецер. Но в строгую науку изучение неиндоевропейских языков выросло в XIX в. под влиянием индоевропеистики.

Тунгус |

В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКУЮ группу входят языки жителей Юго-Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северного Китая. Они разделяются на две подгруппы: маньчжурскую и тунгусскую. К первой группе относятся живой маньчжурский и мертвый чжурчженьский языки. Их носители, живущие на севере Китая, в разное время завоевывали эту страну и принимали участие в государственном правлении. На северных, или тунгусских, языках говорят жители Северной Сибири (Таймыр, Камчатка), эвенкийцы и эвены, а также обитающие в бассейне реки Амур нанайцы, орочи, удэгейцы. Их быт хорошо описан в повестях русского писателя рубежа XIX - XX вв. В. К. Арсеньева.

В СЕМИТО-ХАМИТСКУЮ (АФРАЗИЙСКУЮ) ГРУППУ входят языки Северной Африки и Западной Азии. Некоторые из них имеют древнейшую письменную традицию, другие остаются бесписьменными. Название «семито-хамитские языки» восходит к Библии, в которой говорится, что азиатские племена (в том числе и евреи) происходят от сына Ноя Сима, а африканские — от Хама. В наше время выяснилось, что так называемые хамитские языки не составляют особой группы, а сами должны разделиться на несколько групп, родственных друг другу не больше, чем семитским.

В семитскую группу входят языки, создавшие великие культуры. Древнейший из них — аккадский, на котором говорили жители Междуречья — ассирийцы и вавилоняне. К началу новой эры аккадский, древнееврейский и финикийский были вытеснены другим языком — арамейским. Этот язык сохранился у современных ассирийцев (айсоров), живущих во многих странах Европы и Азии. К южным семитским языкам относятся арабский язык, современный эфиопский (амхарский), древнеэфиопский (геэз), а также язык южноаравийской письменности, которым пользовались в царстве Саба (библейское Царство Савское) в VIII - V вв. до н. э. От него остались наскальные надписи.

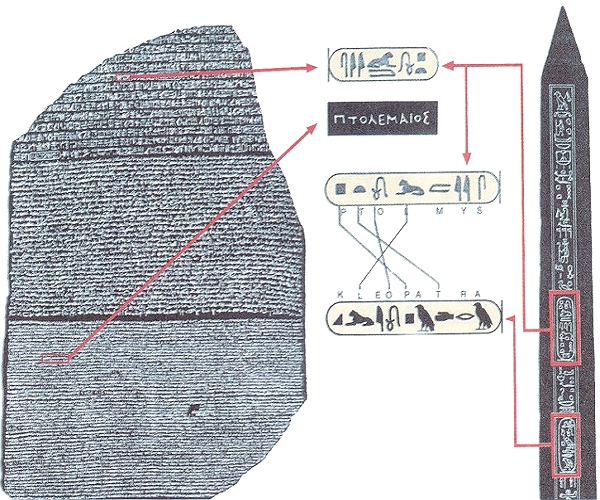

В Тунисе, Марокко, Мавритании говорят на языках берберо-ливийской группы. В этом регионе был язык, известный сейчас только по надписям на оружии (ливийский язык). В Древнем Египте культура создавалась на древнеегипетском языке. Древнейшие тексты, записанные особым иероглифическим письмом, датируются IV тысячелетием до н. э.

К началу новой эры древнеегипетский изменился настолько, что можно говорить о новом языке — коптском, использующем буквенное письмо. Коптский язык, на котором говорили представители особой христианской секты, стал мертвым в XVII в.

К кушитской и чадской группам относятся бесписьменные языки Эфиопии и Центральной Африки. Язык хауса — единственный из чадских языков, на котором письменность существует с XVIII в.

НА КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ известно около 40 языков, часть которых объединена в три семьи: западнокавказская (абхазо-адыгская), восточнокавказская (нахско-дагестанская) и южнокавказская (картвельская). Эти семьи, по-видимому, не родственны.

В западнокавказскую семью входят абхазский, кабардинский (черкесским и адыгейским диалектами) и др.

Из двух групп состоит восточнокавказская семья: нахской (чечено-ингушской) и дагестанской. В дагестанскую семью входит не менее 30 языков, многие из которых ограничены территорией одного аула. Самые крупные дагестанские языки — аварский, лезгинский, лакский и даргинский. В родстве с восточнокавказскими находились два вымерших языка Передней Азии — урартский (VIII - VI вв. на территории современной Армении) и хурритский (восток Малой Азии).

На юге Кавказа говорят на грузинском, мингрельском, занском и сванском. Грузинский, мингрельский и занский объединяются в западную подгруппу, противостоящую сванскому. Мингрельский и занский (иначе — лазский) — диалекты друг друга.

|

Западные соседи ассирийцев и вавилонян - финикийцы, удачливые мореплаватели и купцы, создатели одной из первых алфавитных письменностей. Их изобретение через потомков (греческое, латинское и кириллическое письмо) стало основой 4/5 письменностей мира. Близкородственны финикийцам евреи. Они создали одну из величайших книг в истории человечества - Библию.

Папирус с письмом на древнегреческом языке. |

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ существует огромное

количество языков, родственные связи между которыми изучены еще недостаточно.

Установлены следующие языковые семьи: дравидская (Южная Индия), сино-тибетская и

австро-азийская. Среди дравидских языков наиболее известны тамильский, телугу и

каннада. Китайский язык относится к сино-тибетским языкам. К ним принадлежат

тибетский, бирманский, тайский и другие языки. Австро-азийская семья языков

включает в себя, например, вьетнамский.

Известно, что живые организмы могут обладать внешним сходством, не будучи родственными. У рыб и у кита подобные формы тела — плавники, хвост, выполняющий роль руля и двигателя, и др. Живые и неживые формы мира устроены как копии, изменяющиеся во времени и пространстве (географически, в зависимости от нахождения в различных средах: воде, воздухе, земле и, наконец, в обществе). У языков людей также есть внешние черты, сходные, но имеющие разное происхождение. Общие черты образуют языковые типы.

|

Братья Вильгельм и Якоб Гримм известны не только как фольклористы, но и как авторы «Истории немецкого языка» (1848), выпустившие четыре тома немецких сказок и преданий (1812 - 1818). Я. Гримм является также одним из основателей сравнительно-исторического языкознания и одним из пионеров германского языкознания. Они занимались в основном германскими языками, сравнивая их с хорошо им известными греческим и латынью.

Романтики продолжили традицию европейского сциентизма. Они пристально изучали природные стихии, переходные состояния природы и психики человека, страсть и сокрушающую силу жизни, К. Фридрих «Крушение «Надежды»» (1823 - 1824). |

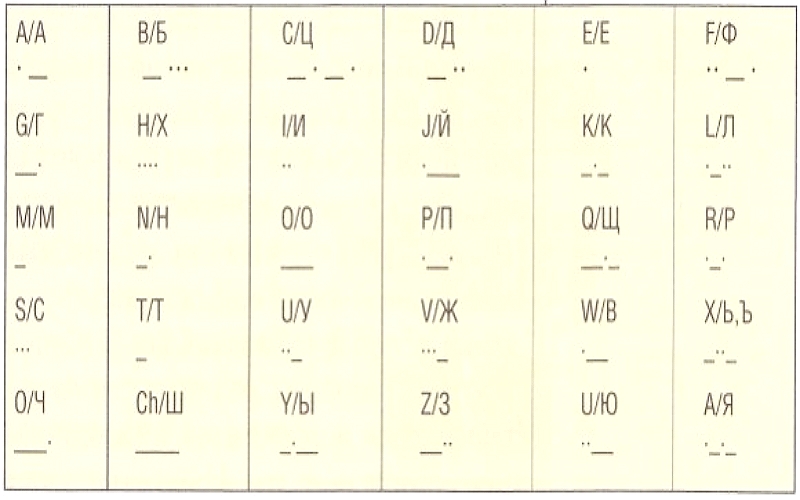

ТИП ЯЗЫКА (от греч. typos — «отпечаток», «форма») — основные, характеризующие особенности языка и его структура, взятая не в отдельных деталях, а как целостность. Отдельные типы языка выделяются на основе морфологии языка — формы и значения словоизменительных и отчасти словообразовательных элементов. На других уровнях (фонетика, лексика, синтаксис) говорят об отдельных типологических чертах, но в отдельные типы языки не выделяются. Типологические различия делятся на формальные и содержательные. То есть языки различаются и составляют между собой общности как по внешнему оформлению, так и по грамматическому значению слов.

ТИПОЛОГИЯ как научная дисциплина зародилась в начале XIX в. в Германии. Она связана с романтизмом в искусстве и мировоззрении. Романтизм — это цельное философское учение, развивавшееся, в частности, немецким мыслителем Ф. Шеллингом. Мир романтиков един и многообразен. Он подчиняется общим законам, а его отдельные области обнаруживают общие черты. Так, изучая национальную психологию, они сопоставляли разные области народной жизни: костюм, обряды, кухню, интерьер, верования, язык. Романтики внесли выдающийся вклад в изучение мифологии и языкознания. Современники братьев Гримм Август Вильгельм и Фридрих фон Шлегель попытались осмыслить структуру всех языков мира как механизм. Шлегель в своем трактате «О языке и мудрости индийцев» (1808) сравнил открытый в его время древнеиндийский (санскрит) с греческим, латинским, а также тюркскими языками. Он отметил, что в индоевропейских языках при словоизменении к основе слова не только присоединяется окончание, но и сам корень изменяется. А в тюркских языках к неизменному корню присоединяются однотипные окончания.

Языки с изменением окончаний и основы Шлегель назвал флективными (от лат. flecto — «сгибаться»). Языки без изменений окончаний и основ он назвал аффиксирующими («вбивающими окончание в слово» — от лат. affigo — «вбивать»). Позднее аффиксирующие языки были переименованы в агглютинативные (т. е. «приклеивающие окончание к основе»). Флективные языки, по мнению Шлегеля, — богатые, долговечные, склонные к творчеству, а аффиксирующие — бедные и механистичные. Его брат А. фон Шлегель дополнил этот перечень еще одним типом — языки без окончаний. Таким является китайский язык. Он назвал китайский язык бесформенным — лишенным грамматической формы.

| Крупнейший лингвист Август Шляйхер расширил и уточнил классификацию Шлегелей, но в отличие от В. фон Гумбольдта не рассматривал инкорпорирующие языки. Он был дарвинистом, полагал, что язык проходит в своем развитии такие же стадии, как живой организм, и видел эти стадии в изменении языкового типа. Каждый язык, по мнению Шляйхера, зарождается как изолирующий - наиболее примитивная стадия языка, затем изоляция превращается в агглютинацию: служебные слова превращаются в окончания (это молодость языка). Затем эти окончания могут сливаться с корнем, корень начинает под их влиянием изменяться, и языки превращаются во флективные (это зрелость, высший расцвет языков). Затем окончания выпадают, их место занимают служебные слова. Языки превращаются в аналитические, что означает их старение и упадок. |

ФЛЕКТИВНЫЕ ЯЗЫКИ А. фон Шлегель разбил на синтетические и аналитические. В синтетических языках грамматические изменения слова осуществляются с помощью окончаний, которые не могут употребляться отдельно. В аналитических языках слова изменяются через употребление служебных слов (предлоги, вспомогательные глаголы).

Современник Шлегелей Вильгельм фон Гумбольдт существенно уточнил и дополнил их классификацию. Он полагал: в языке не может быть никакой бесформенной материи.

Язык — сам форма и одновременно живой дух. Он оказывает прямое и непосредственное воздействие на мышление человека. Гумбольдт не считал китайский язык бесформенным — грамматические отношения выражены порядком слов и интонацией. Имеются в них и служебные слова. Он предложил термин «изолирующий язык» — состоящий из слов, внешне не связанных друг с другом (изолированных). Кроме этого, изучая индейские языки Америки, Гумбольдт выделил еще один тип языка — инкорпорирующий (от лат. incorporare — «включать»), в котором корни слов сливаются в единое слово-предложение. Гумбольдт пояснил это на примере одного из мексиканских языков: ninakakwa («я ем мясо»), где ni- — «я», -naka «ем-», -kwa — «мясо», причем по отдельности эти корни не употребляются.

|

Искусственно окрашенный агат может служить подобием синтетического языка, а их ряд - образом аналитического языка. |

В СИНТЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ наблюдается изменение слов с помощью окончаний. Каждое слово в предложении выполняет определенную роль (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство — например, для существительных). С этим связана относительная свобода порядка слов. К синтетическим языкам относятся большинство славянских языков, санскрит, древнегреческий, латынь и др.

В АНАЛИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ словоизменение гораздо проще, чем в синтетических: отношения выражаются служебными словами. Роль слов в предложении во многом определяется порядком слов, так как морфологические признаки более ослаблены. Один уровень языка берет на себя большинство функций другого (синтаксис у морфологии). Порядок слов — фиксированный. В словаре синтетических языков больше слов, чем в аналитических. А в аналитических отдельные слова более многозначные. Так, в английском языке нередки слова, у которых около 100 значений (set, take, do и др.). В аналитических языках есть общие языковые правила. Грамматические отношения передаются служебными словами не произвольно, а в соответствии со значениями слов (французский предлог de, английский of, немецкий von означают и «отделение», и «принадлежность». Русский предлог от тоже может означать и то и другое (отойти от дома, платье от Диора). В русском языке отношения между словами выражаются как падежными окончаниями, так и предлогами, действующими вместе с падежами. Русский язык находится в состоянии начального перехода от синтетического к аналитическому. В других языках, например в санскрите, предлогов нет вообще. К аналитическим языкам относятся большинство языков Западной Европы.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ показывают общность развития языков по ряду одинаковых законов. Они позволяют найти универсальные черты языков. Изучение этих законов играет определяющую роль в типологическом (занимающемся структурными соответствиями) и в сравнительно-историческом (предметом которого является общность происхождения языков) анализах.

Черты разных типов есть почти во всех языках. Нет абсолютно чистого типа языка (аналитического, синтетического или изолирующего). В аналитическом английском языке время Past образовано синтетически — с помощью суффикса -d или чередования звуков в корне: see — saw; в глаголе write — wrote. А в синтетическом русском есть аналитическая форма будущего времени — с вспомогательным глаголом буду: буду читать. Лингвистическая типология использует понятие языка-эталона, не существующего в природе, вся структура которого образована именно в соответствии с данным типом. Тип живых языков определяется по приближению или отдалению от языка-эталона.

| Тоны (или тонемы) играют в китайском языке и смыслоразличительную роль: bing («лед» - ровный тон) - bing («постель» - нисходящий тон); tang («суп» - ровный тон) - tang («сахар» я-восходящий тон). |