Бабочки

|

|

Если вы читаете эту страницу, то, скорее всего,

вам больше двух лет. А раз так, то представлять бабочек вам не нужно. Когда-то,

в самом раннем детстве, вас уже поразил живой порхающий кусочек чего-то

ярко-прекрасного, и взрослые, заметив ваш восторг, сказали вам, что это —

БАБОЧКА. Потом вы узнали, что бабочки бывают дневные и ночные, красивые и так

себе. Став значительно взрослее, где-то в подготовительной группе детского сада,

вы узнали, что — о, ужас! — противные ползучие гусеницы — это тоже бабочки.

Теперь, когда вам, наверное, кажется, что вы уже знаете о бабочках достаточно

много, самое время полистать эту книгу, чтобы просто убедиться в том, что вы

действительно спец. Если же вы знаете столько, что вам кажется, что вы ничего не

знаете, то эта книга тоже для вас. Мир бабочек настолько неисчерпаем, что,

сколько ни узнавай, а все мало. Так что не унывайте, еще десять-двадцать

страниц, и вы наверняка начнете чувствовать себя здесь своим человеком. А, может

быть, ваша тайная страсть — дивные тропические бабочки? Тогда вам тоже сюда. Вы

узнаете, что далеко не одиноки во Вселенной, ибо красота тропических бабочек

умопомрачительна в прямом смысле слова. Например, в XVII веке две изящные

европейские дамы потеряли голову настолько, что пустились на парусном судне в

трехмесячное плавание по океану, полному бурь и пиратов, только для того, чтобы

взглянуть на порхающие чудеса Нового Света. Но о дамах —

позже. А пока не лишним будет предупредить вас, что тропические бабочки —

существа опасные. Сами они, конечно, никого не едят, но неприятностей от полиции

из-за них натерпеться можно. А бывают из-за бабочек проблемы в масштабе всей

страны. Оказывается, одна невзрачная моль с серыми полосками грозилась

уничтожить леса в Соединенных Штатах Америки. Зато в

Австралии однажды бабочка спасла сельское хозяйство целой провинции от страшного

бедствия, за что благодарные фермеры построили п честь нее специальный музей. В

общем, сели ним интересно узнать эти и другие истории, то вперед, и царство

атласных крылышек, летучих чешуек и виртуозных превращений. То есть — в МИР

БАБОЧЕК.

Хрупкая неземная красота бабочки воспета в мифах. Нет такого континента на Земле, где не было бы таинственных поверий и легенд, связанных с бабочками. Самая известная история родилась в Древней Греции. Бабочка у эллинов была символом человеческой души. Вернее, душу изображали либо в виде бабочки, либо в виде прекрасной девушки Психеи с легкими крылышками. И красота ее была столь совершенна, что она затмила саму богиню любви Афродиту. К несчастью, та узнала об этом. Наверное, как в мшит сказке о семи богатырях, спросила у волшебного зеркала: «Я ль на свете всех милее?» И, когда оказал ось, что мет, гнев и зависть Афродиты были столь сильны, ч то она придумала для Психеи изощренное наказание, послала к ней своего сына, бога любви Амура, чтобы гот поразил Психею волшебной стрелой и заставил полюбить какого-нибудь самого злого и глупого человека на свете. Но Амур не смог исполнить приказание. Увидев Психею, он сам влюбился в нее и сделал своей возлюбленной. Вот лакая у нее была красота. Понимаете теперь, как восхищались древние греки бабочками? Затмить Афродиту это не просто.

А у индейцев ацтеков бабочка была символом очень важного бога Тлалока. Тлалок бог воды — иногда посылал на землю дождь, столь нужный полям ацтеков. И, как у них принято было считать, только бабочки имели личный доступ в небесные владения и могли передавать Тлалоку просьбы земледельцев.

В Японии бабочка — символ счастья. В каждом японском доме обязательно должно быть хоть какое-нибудь изображение бабочки. А если вдруг живая бабочка залетит в японское жилище, то все его обитали очень обрадуются. Это значит — счастье на пороге. А в Китае один из самых любимых народных танцев — «Танец бабочек».

Североамериканские индейцы чероки верили, что ночные бабочки — это духи огня, в пламени рождаются и в пламя уходят. А людям приносят хорошие сны.

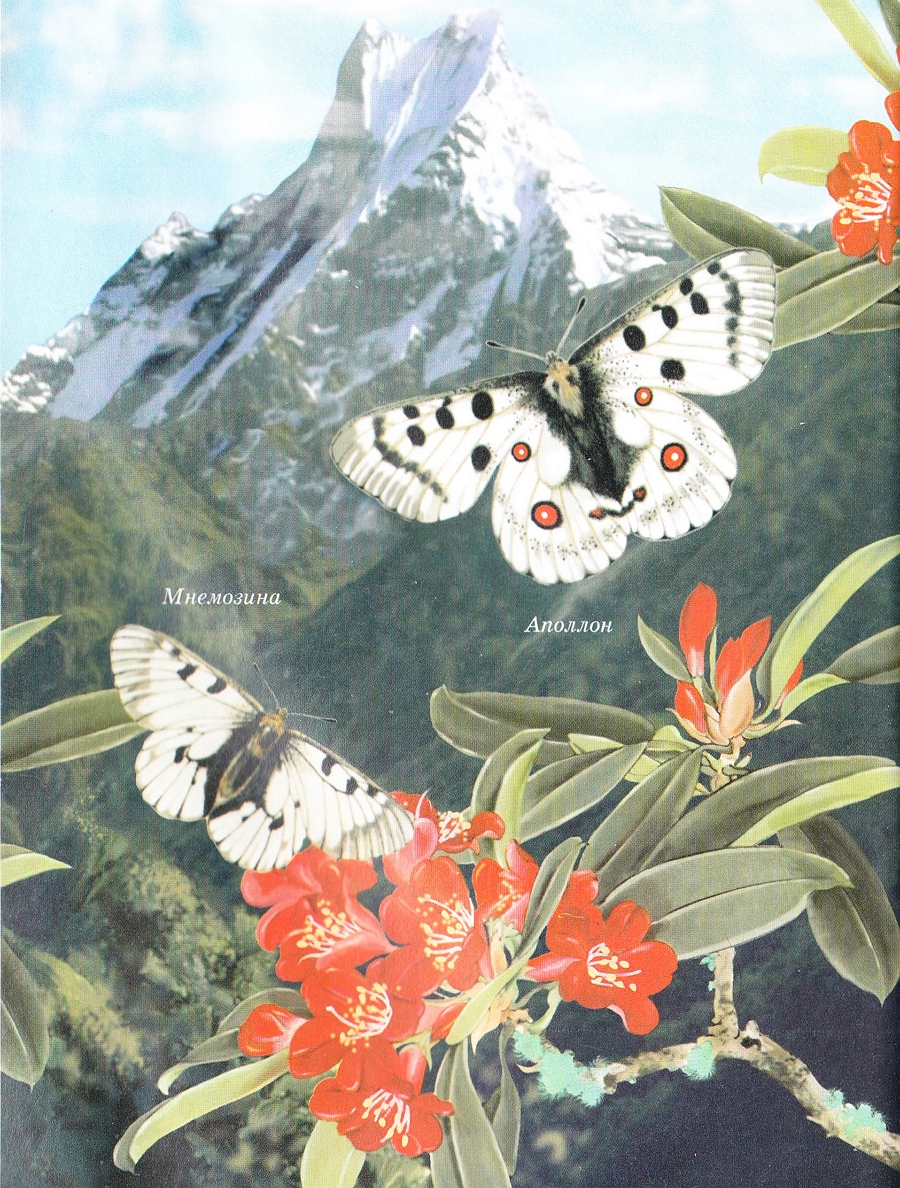

Даже ученые-энтомологи по-своему отдают должное красоте бабочек, давая им имена греческих богов, богинь и героев. В мире бабочек, как на священной горе Олимп, можно встретиться с Аполлоном, Мнемозиной, Мельпоменой, Икаром и другими греческими божествами и героями.

Однако, несмотря на всю связанную с ними мистику и их внешнюю

эфемерность, бабочки — существа вполне земные. Они такие асе представители

царства животных, как комар или леи. И, так же, как комар или лев, обладают

своими биологическими особенностями, на которых мы сейчас и остановимся

подробнее.

Как и у большинства других насекомых, тело взрослой бабочки расчленяется на голову, грудь и брюшко. На голове находятся органы зрения, обоняния и осязания, а также ротовой аппарат. На груди — три пары ножек и две нары крыльев — передние и задние. Гибкое брюшко лишено конечностей. Тело бабочки покрыто хитиновым панцирем. Для дыхания служит хорошо развитая система специальных трубочек — трахей, органы выделения называются мальпигиевыми сосудами. Как у всех высших насекомых, у взрослых бабочек сложная нервная система.

Ротовые органы бабочек преобразованы в длинный хоботок, который прекрасно служит для высасывания цветочного нектара. Когда бабочка не пользуется хоботком, она свертывает его в крутую спираль и прячет у себя под головой. В расправленном виде хоботок некоторых бабочек превышает длину тела. Бабочки-бражники, как птицы колибри, могут питаться нектаром в полете, засовывая хоботок внутрь цветка.

У бабочек сложные, как говорят штомологи, фасетированные глаза. Они состоят из многих простых глазков. Каждый глазок формирует отдельное изображение на своей сетчатке, и общая картина, которую видит бабочка, составляется из множества мелких частичных изображений Такое зрение называется мозаичным. У многих ночных бабочек в каждом отдельном глазке есть особые «отражательные корзиночки», сплетенные из множества трахей. Из-за этого их глаза светятся в темноте.

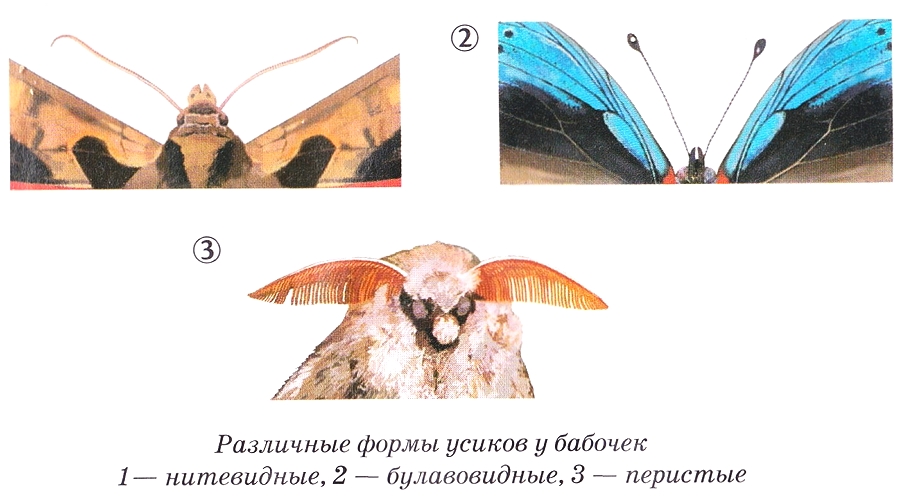

Усики у бабочек бывают булавовидные, нитевидные, веретеновидные, перистые и другие. На усиках располагаются органы обоняния и осязания. Органы вкусового (химического) чувства у бабочек находятся не только на ротовых органах, но также и на лапках.

При смачивании лапок бабочки сладким сиропом она разворачивает свой хоботок — готовится сосать нектар.

У бабочек две пары хорошо развитых крыльев. Лучше всего «умеют» летать бражники, их крылья движутся как маленькие пропеллеры. А вот самые крупные дневные бабочки летают медленно. Их крылья в полете совершают всего 6 - 10 взмахов в секунду. Зато они могут парить в потоках теплого воздуха.

Крылья покрыты особыми чешуйками, как крыша черепицей. Из-за этого правильное научное название бабочек — чешуекрылые. Каждая чешуйка многослойна, имеет сложное строение. Чешуйки бывают как пигментные, так и оптические — отражающие и преломляющие свет. Из пигментных чешуек складывается красивый узор крыльев. Недавно ученые обнаружили, что чешуйки бабочек — это маленькое аэродинамическое чудо. Они существенно увеличивают обтекаемость, динамичность, подъемную силу крыла. Сейчас ведется работа по созданию специального покрытия для самолетов, вертолетов и парашютов с использованием принципов устройства чешуек крыльев бабочек. Возможно, что совсем скоро появятся «лепи-парашюты» то есть парашюты с чешуйками.

По тому, как бабочки держат крылья в состоянии

покоя, их можно разделить на две группы. Если сидящая бабочка, складывая крылья,

превращает их в плоскую вертикальную пластинку, то это — дневная бабочка. Если

крылья сидящей бабочки напоминают треугольный шалашик, то она — ночная. Дневных

бабочек еще называют булавоусыми, так как у них у всех усики похожи на маленькие

булавы, — имеют характерное расширение на конце. Деление на дневных и ночных

довольно условно, потому что некоторые «ночные» бабочки на самом деле ведут

дневной образ жизни. Часто маленьких ночных бабочек называют молями. Известно, ч

то дневной образ жизни ведет относительно небольшая часть бабочек — из 150 000

известных видов только 30 000 — дневные.

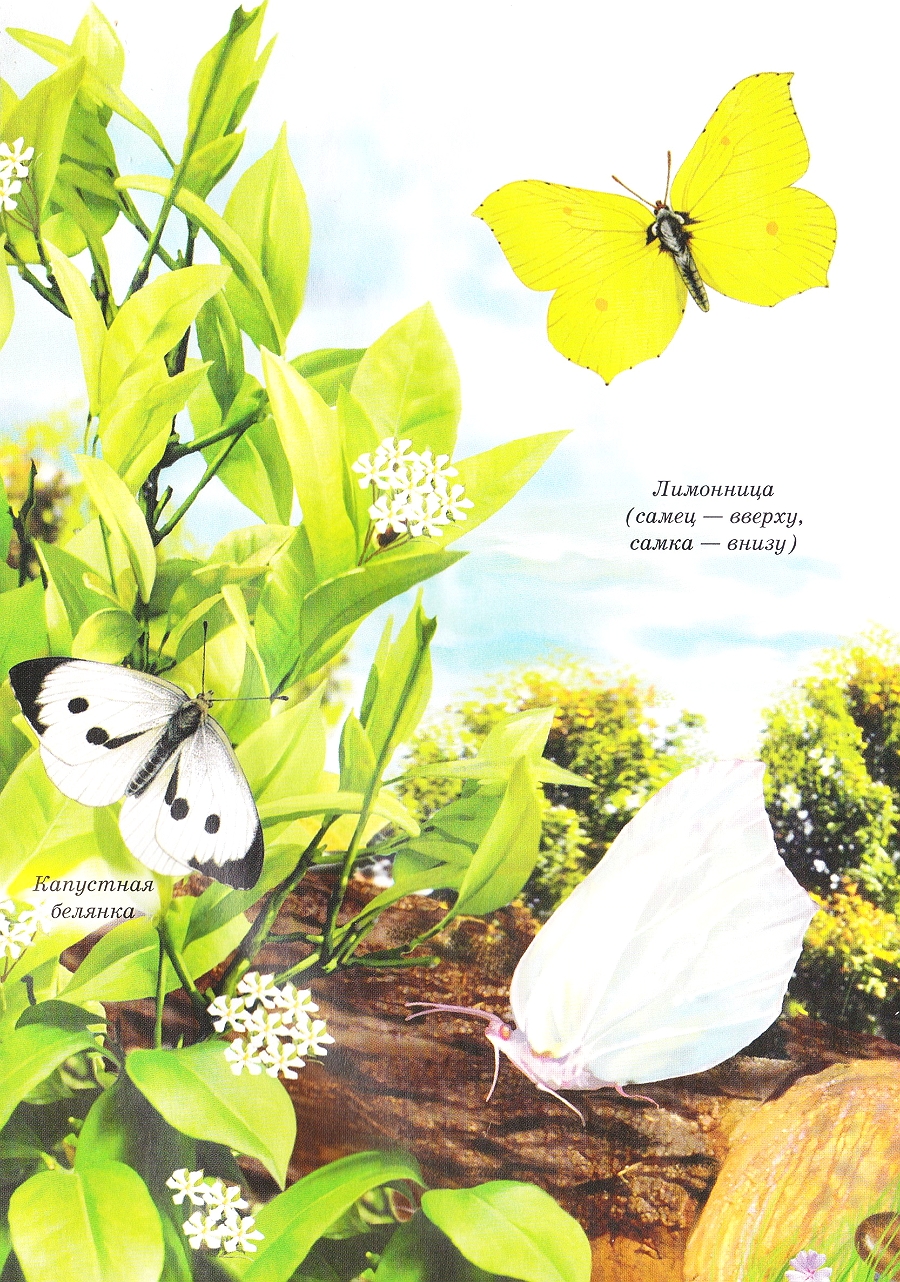

Бабочки размножаются только половым путем. Это значит, что они делятся на самцов и самок, и перед тем, как отложить яйца, самка должна обязательно спариться с самцом. У взрослых бабочек различия между самцами и самками часто хорошо заметны. У некоторых видов бабочек самки значительно крупнее. Бывают различия и в расцветке крыльев. Проявив некоторую наблюдательность, можно заметить, что наши всем известные баночки-лимонницы немного различаются между собой. Сравнивая их, можно легко определить, кто самец, а кто — самка. Самцы гораздо ярче, они действительно желтые, как маленькие спелые лимончики. Самки выглядят, как лимоны незрелые, — они гораздо бледнее и с зеленоватым оттенком. Когда самка сидит со сложенными крыльями, ее можно спутать с молодым зеленым листочком. Дело в том, что самке гораздо нужнее, чем самцу, быть незаметной. Самец в случае какой то угрозы может в любой момент вспорхнуть и улететь. Самке необходима гарантия безопасности тогда, когда она откладывает яйца. Именно поэтому у многих бабочек самцы гораздо наряднее самок.

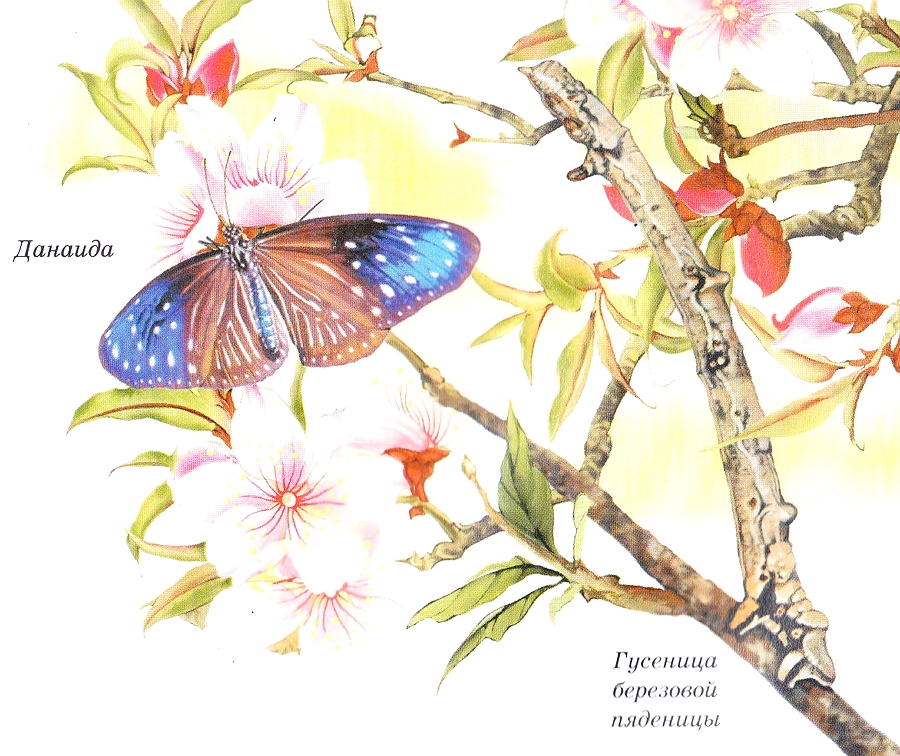

У некоторых бабочек-пядениц самки вообще не похожи на бабочек. Они бескрылы или с совсем маленькими, почти незаметными крыльями. Обычно такие самки неподвижно сидят на ветках деревьев или кустов и ждут, когда самец найдет их.

Метаморфоз бабочек

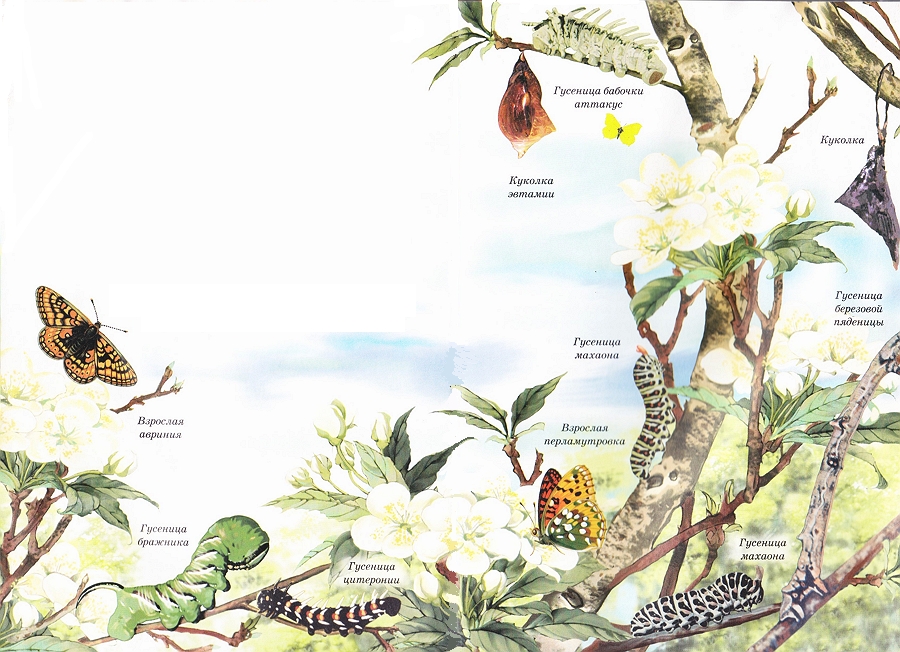

Бабочки - насекомые с полным превращением. Это значит, что их жизнь состоит из нескольких стадий, и каждая стадия имеет свойственные только ей черты.

После спаривания с самцом самка откладывает оплодотворенные яйца

на то растение, листьями которого потом будут питаться вылупившиеся гусеницы.

Яйца у бабочек мелкие, меньше 1 мм в диаметре, и покрыты плотной оболочкой. Они

всегда правильной геометрической формы, но не обязательно круглые. Бывают

вытянутыми, уплощенными, гранеными и другими. Несколько яиц вместе образуют

кладку.

Из яйца вылупляется гусеница — следующая стадия развития. Она бескрыла и совсем

не похожа на взрослую бабочку. У нее длинное тело, грызущие ротовые органы.

Кроме грудных ножек имеется еще четыре-пять пар брюшных. У гусениц нет сложных

глаз, а только простые маленькие глазки. Гусеницы бывают разные — мелкие и

крупные, яркие и сливающиеся с окружающей средой, гладкие и покрытые волосками

или щетинками. У гусениц есть особые железы. На голове, возле ротовых органов

располагается паутинная железа, которая выделяет клейкую нить, часто довольно

прочную. Из паутинных нитей тутового шелкопряда получают шелк. Стадия гусеницы у

бабочки может длиться несколько месяцев. Гусеницы всегда активно питаются и

растут. Достигнув определенного возраста, гусеница окукливается — превращается в

следующую стадию — куколку. Куколки неподвижны или очень малоподвижны. Обычно

они находятся в укромном месте, их окраска никогда не выделяется на фоне

окружающей среды. Внутри куколки формируется взрослая бабочка. Часто у куколок

бывают особые приспособления для прикрепления к листьям или побегам. У некоторых

видов бабочек куколки находятся в особых коконах, которые гусеница плетет из

паутины перед тем, как окуклиться.

Очень интересно наблюдать за тем, как из куколки появляется взрослая бабочка. Сначала оболочка лопается, края ее расходятся, и насекомое начинает освобождаться от нее. Новая бабочка мало напоминает будущую красавицу — ее крылья сморщенные и мокрые. Чтобы бабочка могла их быстро высушить, она должна появиться на свет в сухую погоду. Если ей повезет, то сушка и распрямление крыльев пройдут довольно быстро. Бабочка приобретет свойственный ей внешний облик и улетит. Если бабочке не посчастливится начать вылупление в сухую погоду, то сушка крыльев затянется, и она может стать четкой добычей любого хищника. Однако это происходит редко, так как обычно, чтобы бабочка начала вылупляться, куколка должна нагреться до определенной температуры.

Ученые долгое время не могли понять, что гусеница и бабочка — это

одно насекомое. В старину насекомых делили на крылатых и бескрылых В

соответствии с этой системой гусеницы и бабочки даже попадали в разные группы.

Только в XVII веке известный голландский энтомолог Ян Сваммердам научно доказал,

что гусеница — это стадия развития бабочки. Он изучал внутреннее строение

куколок с помощью сильной лупы и понял, что в ней есть зачатки органов бабочки.

То, что гусеницы превращаются в куколок, к тому времени было уже известно.

Эта глава посвящена экологии бабочек, то есть их взаимодействию с окружающей средой. В этой главе вы узнаете, как бабочки реагируют на свет, тепло и смену времен года, чем бабочки питаются и как спасаются от врагов.

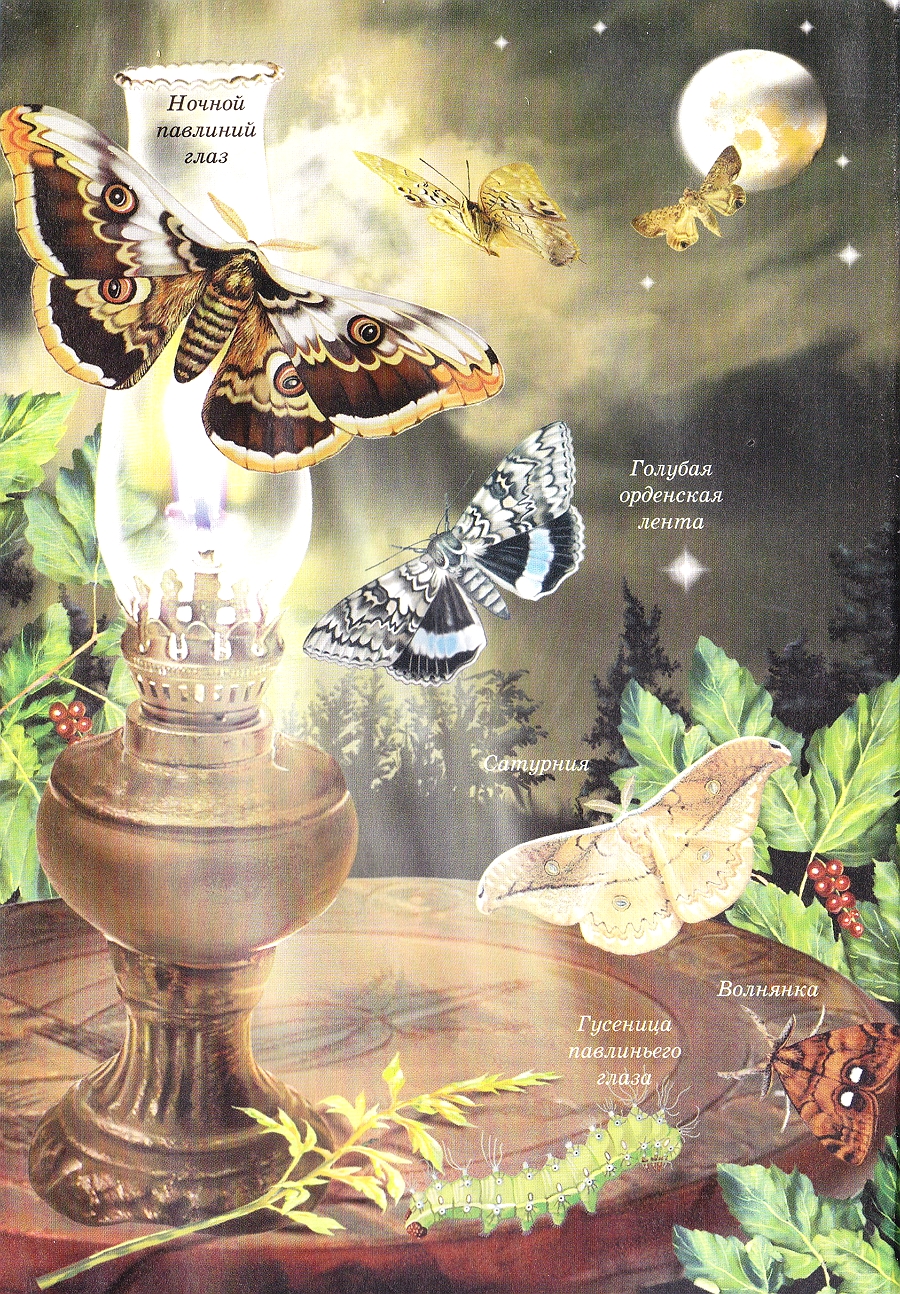

Свет и тепло

Дневные бабочки летают днем, а ночью отсиживаются в убежищах — под листьями, в трещинках коры, под навесами домой. Ночные бабочки делают все наоборот — прячутся и свет мое время суток. Однако же всем известно, что ночные бабочки часто прилетают на свет ламп и фонарей. Зачем? Оказывается, сам по себе свет их не привлекает. Просто источники искусственного освещения сбивают бабочкам врожденную программу, с помощью которой они ориентируются в пространстве. В природе бабочки могут использовать свет луны, чтобы «держать курс». У них в голове есть своего рода встроенный транспортир, который все время фиксирует угол между направлением полета насекомого и лучами лунного света. Луна очень далеко, поэтому ее лучи можно условно считать параллельными. Набойка летит относительно света под определенным углом, не изменяя его, и попадает туда, куда хочет. Лучи от близко расположенной лампы расходятся радиально, но бабочка принимает их за лунные и начинает действовать в соответствии со своим инстинктом то есть держать угол. В результате, она летит не прямо, а по спирали, быстро приближаясь к лампе. Врожденная программа настолько сильна, что бабочка не может «сознательно» ее изменить или отключить. Очень многие насекомые гибнут от ламповых ожогов.

Все бабочки предпочитают сухую погоду. Многие дневные бабочки «не высовывают носа на улицу», то есть сидят в убежищах в сухие, но пасмурные дни. А о дождливых и говорить нечего. Бабочкам необходимо тепло. При минусовых температурах они впадают в оцепенение. Поэтому в холодных краях бабочки проводят зиму в состоянии покоя. Большинство бабочек зимует в стадии куколки. Некоторые бабочки, например всем известная крапивница, зимуют взрослыми. Гусеницы зимуют крайне редко.

Бабочки-путешественницы

Некоторые бабочки совершают сезонные миграции. Они перелетают на большие paсстояния, так же как многие птицы, спасаясь от холода и голода. Перелетных бабочек довольно много, но вот эти две - самые знаменитые.

Монарх

Эта большая красивая бабочка очень популярна в США. Два южных штата Алабама и Техас — никак не могут договориться, какой из них сделает ее своим символом. Многим потомкам американских переселенцев нравится бродяжнический характер этой бабочки. Действительно, расстояния, которые она преодолевает, могут впечатлить даже летчика. Лето монарх проводит в северных американских штатах и в Канаде, а зимует — на южном Атлантическом побережье, в Мексике и на Багамских островах. 4 000 км для монарха — не предел. В пути бабочки используют попутный ветер и часто образуют большие скопления. Стая перелетных монархов — это очень красивое зрелище. Издалека ее можно принять за облако золотых осенних листьев.

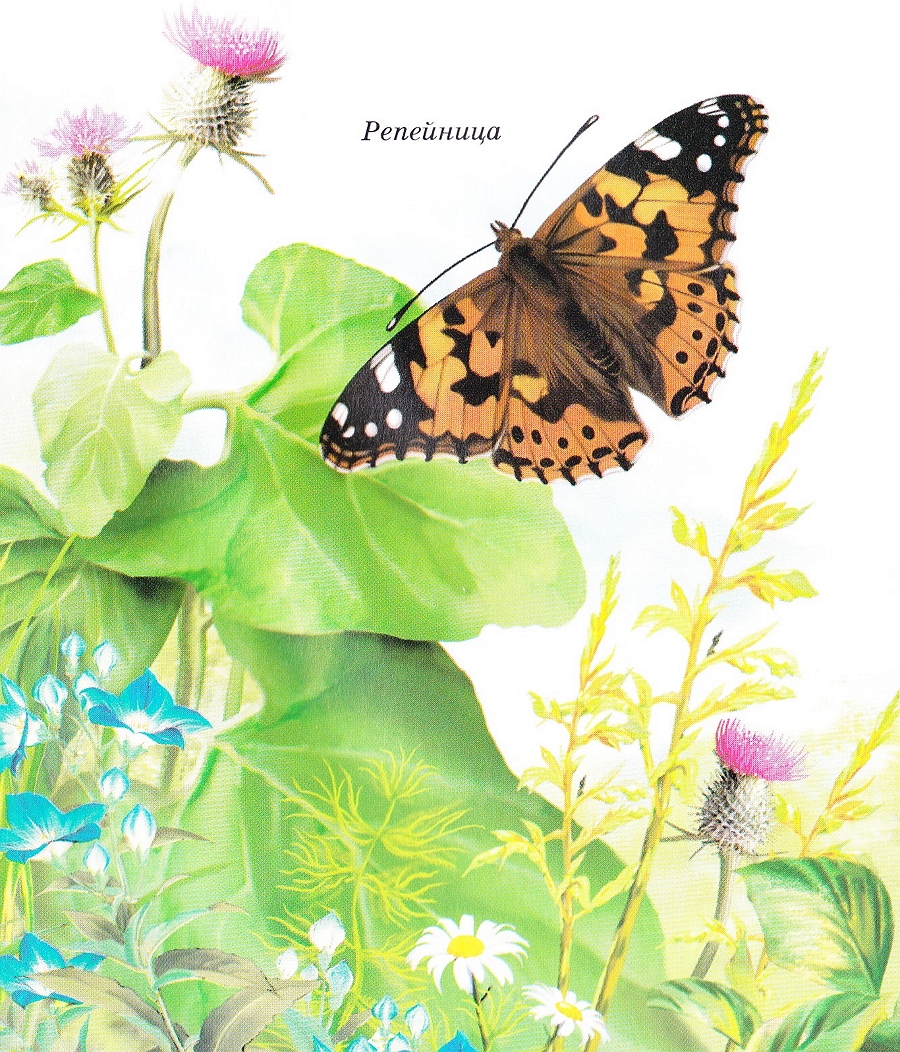

Репейница

Это тоже довольно красивая бабочка, причем живет повсюду, за исключением Южной Америки, то есть и у нас — тоже. Ее можно встретить на поле и на лугу. Гусеницы репейницы многоядны. Репейник (или чертополох) не единственное их кормовое растение. Они питаются также крапивой, полынью и другими травами. Бывают годы, когда репейниц появляется особенно много. Тогда и образуются гигантские перелетные скопления этих бабочек. В Швейцарии в XIX веке наблюдали плотное облако репейниц шириной в 1 км. Облако двигалось вдоль горной долины в Альпах, когда его увидел один местный энтомолог. Он стоял неподвижно, а бабочки летели и летели мимо него в течение целых двух часов. В XX веке из-за репейниц потерпел крушение теплоход в Средиземном море. Тысячи бабочек облепили рулевую рубку, судно потеряло ориентацию и натолкнулось на подводную скалу.

Что бабочки едят

Взрослые

бабочки, как правило, питаются нектаром цветов. Дневные бабочки в поисках корма

руководствуются в основном прением, а ночные больше — обонянием. У дневных

бабочек хорошо развито цветовое зрение. Однако ученые установили, что белый цвет

ими воспринимается хуже, чем другие. А лучше всего бабочки видят темно-красный и

розовый цвета. Именно поэтому некоторые белые цветы раскрываются ночью и имеют

особенно сильный запах. Они «ждут» ночных бабочек. Цветам бабочки нужны не

меньше, чем те — им. Бабочки на своих лапках переносят пыльцу с одного цветка на

другой, то есть участвуют в размножении растений, опыляют их.

Взрослые

бабочки, как правило, питаются нектаром цветов. Дневные бабочки в поисках корма

руководствуются в основном прением, а ночные больше — обонянием. У дневных

бабочек хорошо развито цветовое зрение. Однако ученые установили, что белый цвет

ими воспринимается хуже, чем другие. А лучше всего бабочки видят темно-красный и

розовый цвета. Именно поэтому некоторые белые цветы раскрываются ночью и имеют

особенно сильный запах. Они «ждут» ночных бабочек. Цветам бабочки нужны не

меньше, чем те — им. Бабочки на своих лапках переносят пыльцу с одного цветка на

другой, то есть участвуют в размножении растений, опыляют их.

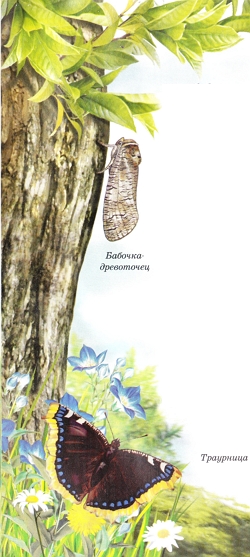

Бабочки прекрасно приспособлены к питанию цветочным нектаром, но могут сосать любую подслащенную жидкость. Весной, когда цветов еще нет, можно увидеть перезимовавшую бабочку-траурницу на стволе березы. Это значит, что она нашла маленькую ранку в стволе дерева и пьет сладковатый березовый сок. Привлекают бабочек также минеральные растворы, и даже — навозная жижа. Именно поэтому можно увидеть бабочку, изящно присевшую на кучку конских яблок или — на край грязной лужи.

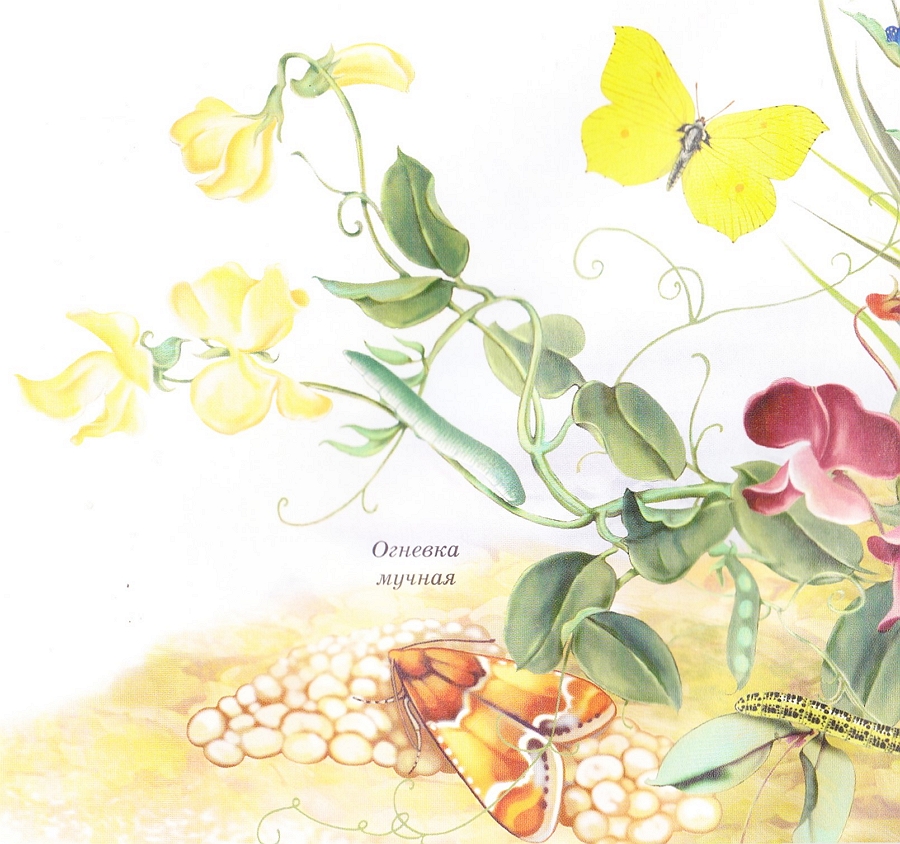

Почти все гусеницы питаются зелеными листьями растений. Некоторые привязаны к какому-то одному виду, а другие — менее разборчивы. Есть бабочки, гусеницы которых не едят листья. Гусеницы бабочек-древоточцев питаются древесиной, платяной моли — шерстью и мехом, мучной огневки — зерном и мукой. В стадии куколки бабочки питаться не могут.

Как бабочки спасаются от врагов

Врагов у бабочек очень много. Это и птицы, и ящерицы, и лягушки, и даже — мелкие млекопитающие. Большинство бабочек никаким оборонительным оружием не обладают. Лишь некоторые для своей защиты используют ядовитые вещества. И все же бабочки — процветающая группа насекомых. Они живут почти всюду на планете, и разнообразие их поражает. Значит — все у них не так плохо. Как же удается беззащитным бабочкам обхитрить своих многочисленных врагов?

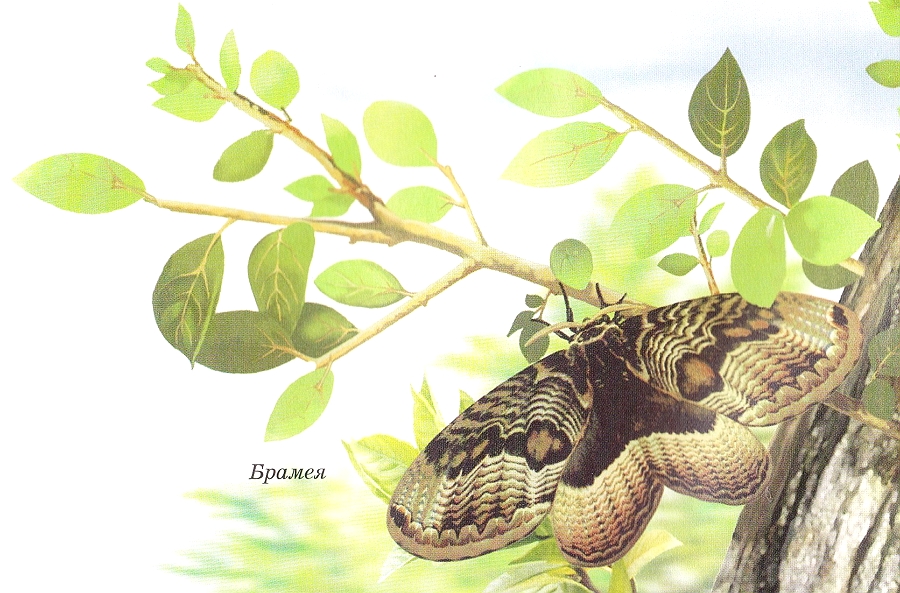

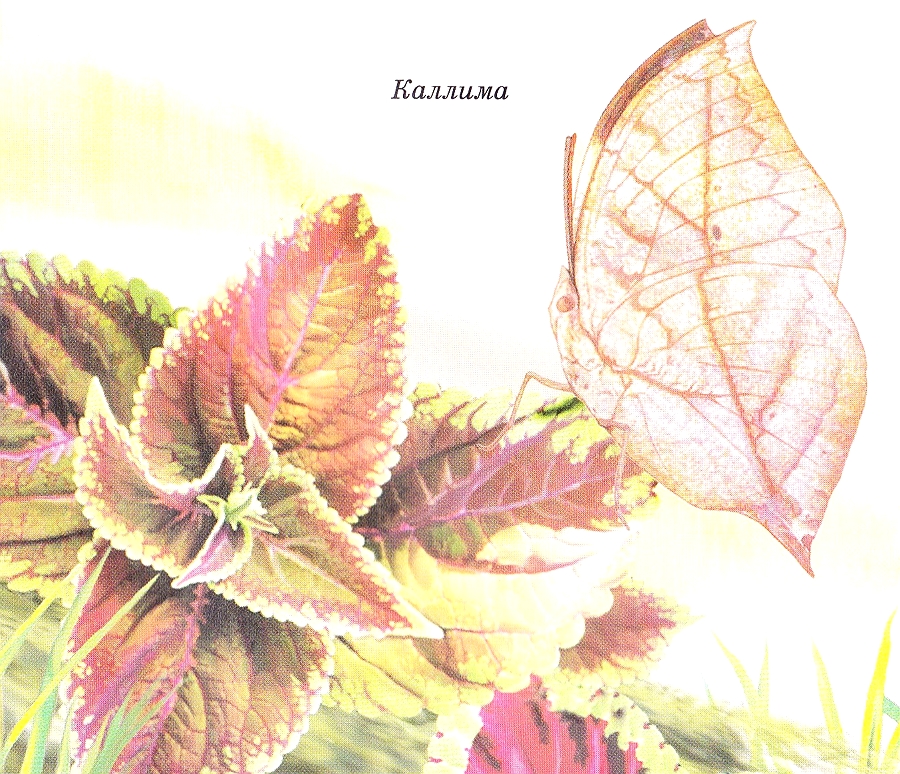

Во-первых, бабочки умеют мастерски прятаться. Окраска их крыльев часто прекрасно имитирует разные объекты окружающей среды. Например, крылья индийской бабочки каллимы в сложенном виде не отличить от сухого листа. Бабочка брамея абсолютно незаметна на коре дерева. Некоторые виды бабочек обладают изменчивостью, которая позволяет им варьировать окраску. Например, у березовой пяденицы есть две формы — темная и светлая. Там, где больше светлых стволов деревьев, преобладает светлая форма, где больше темных — темная. Осенняя пяденица подражает окраске желтых листьев. Не менее мастерски прячутся и гусеницы. Очень многие из них зеленого цвета, — нетрудно догадаться, почему. Настоящие чемпионки по камуфляжу — гусеницы многих пядениц. Они не только имитируют цвет ветвей, на которых живут, но и умеют застывать в характерной позе — «позе сучка». Никакая птица не догадается, что это — гусеница! Долго сохранять равновесие в этой позе гусенице помогает нить паутины, которую она натягивает между веткой и своей головой.

Но не одни только прятки спасают бабочек. Яд — оружие посильнее! Трудно заподозрить таких милых созданий, как бабочки, в ядовитости. И, однако, это так. Многие бабочки так же ядовиты, как — многие растения. И, если немного подумать, то причина ядовитости станет ясна. Ну, конечно! Ядовиты те бабочки, чьи гусеницы питаются ядовитыми растениями. Особенно много таких среди крупных дневных тропических бабочек. Именно поэтому хищники никогда не трогают бабочек-данаид, многих крупных парусников и птицекрылов. Уж очень они невкусные! Среди наших бабочек ядовиты многие пестрянки и медведицы. Бабочка бурая медведица выделяет каплю яда в момент опасности. Кстати, не удивляйтесь из-за ее названия. Она заслужила его из-за внешнего вида своей мохнатой гусеницы. Известно, что даже паук сам выпускает на волю из своей липкой сети ядовитую бабочку. Гусеницы таких бабочек, естественно, тоже ядовиты. А бывают гусеницы, которые вырабатывают яд сами, а не получают его из растений. Например, у многих «волосатых» гусениц в основании каждой щетинки есть крошечная железка, синтезирующая яд. Большинство птиц таких гусениц не едят.

Ядовитые гусеницы, так же как и бабочки, часто бывают ярко окрашены. Они как бы предупреждают хищника: «Не ешь меня! Все равно не понравится!». Если птица все же склюет такое насекомое, то она запомнит свои неприятные ощущения и впредь трогать такое же не станет. Этим пользуются незащищенные бабочки, подражая своей окраской защищенным. Например, совсем не ядовитая бабочка вице-король как уменьшенное зеркальное отражение похожа на ядовитого монарха. А в Южной Америке живут многочисленные виды бабочек-катаграмм, которые повторяют окраску разных бабочек-агриас. Катаграммы повторяют не только верхнюю сторону крыльев агриас, но и нижнюю! Правда, ученым до сих пор не ясно, каким оружием агриас обладают, — яда у них нет.

Все знают, что хватать пчелу или шмеля не стоит — могут ужалить. Хищники об этом знают тоже. Поэтому некоторые бабочки внешне почти неотличимы от представителей группы пчелиных. Например, шмелевидки, — наверное, можно не объяснять, кому именно они подражают.

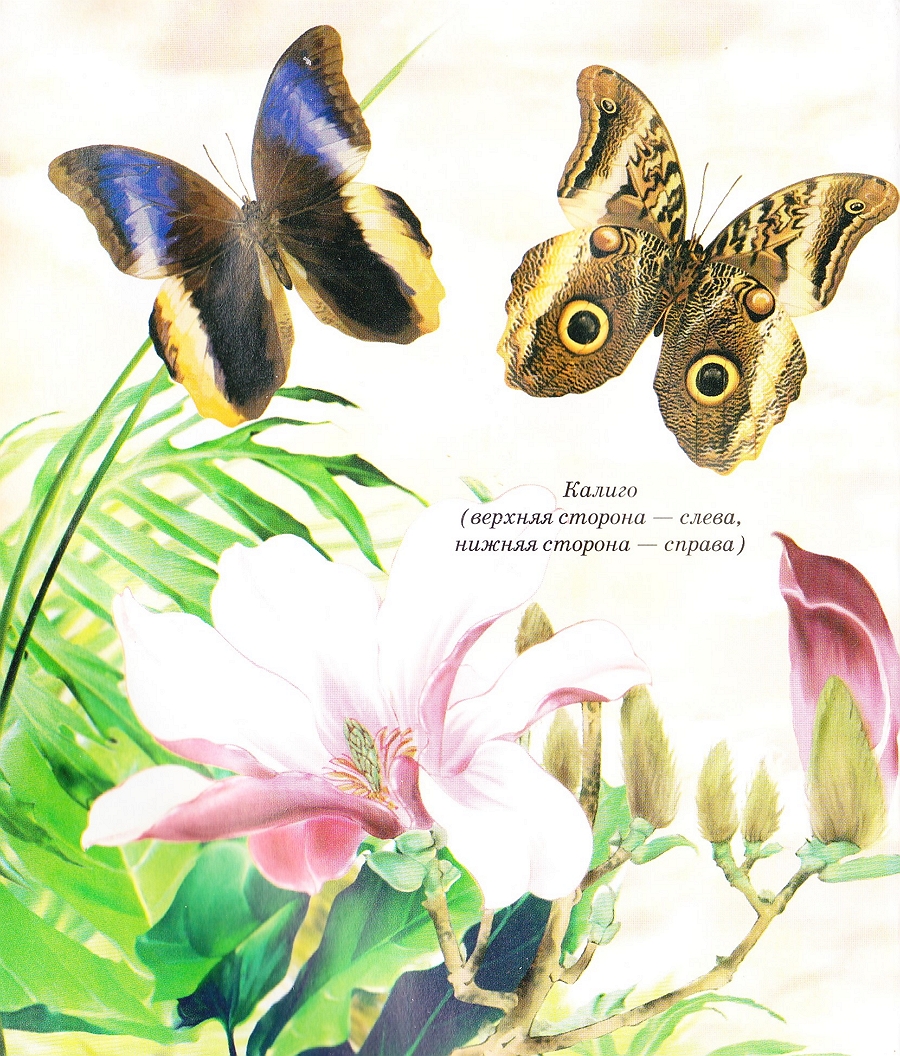

А вот еще один любопытный оборонительный прием,

который используют многие бабочки. Рисунок на их крыльях часто имитирует глаза

какого-то более крупного животного. «Глазастые» встречаются среди разных групп

как дневных, так и ночных бабочек. Птицы боятся этих «глаз», принимая их за

глаза хищника, и не едят таких бабочек.

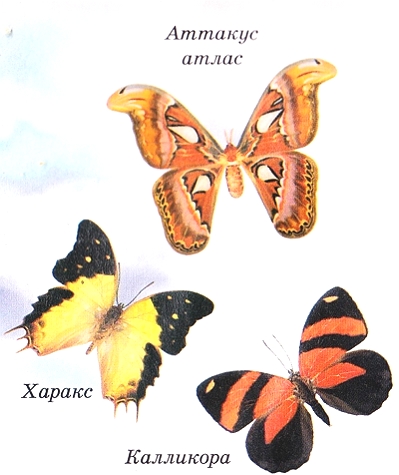

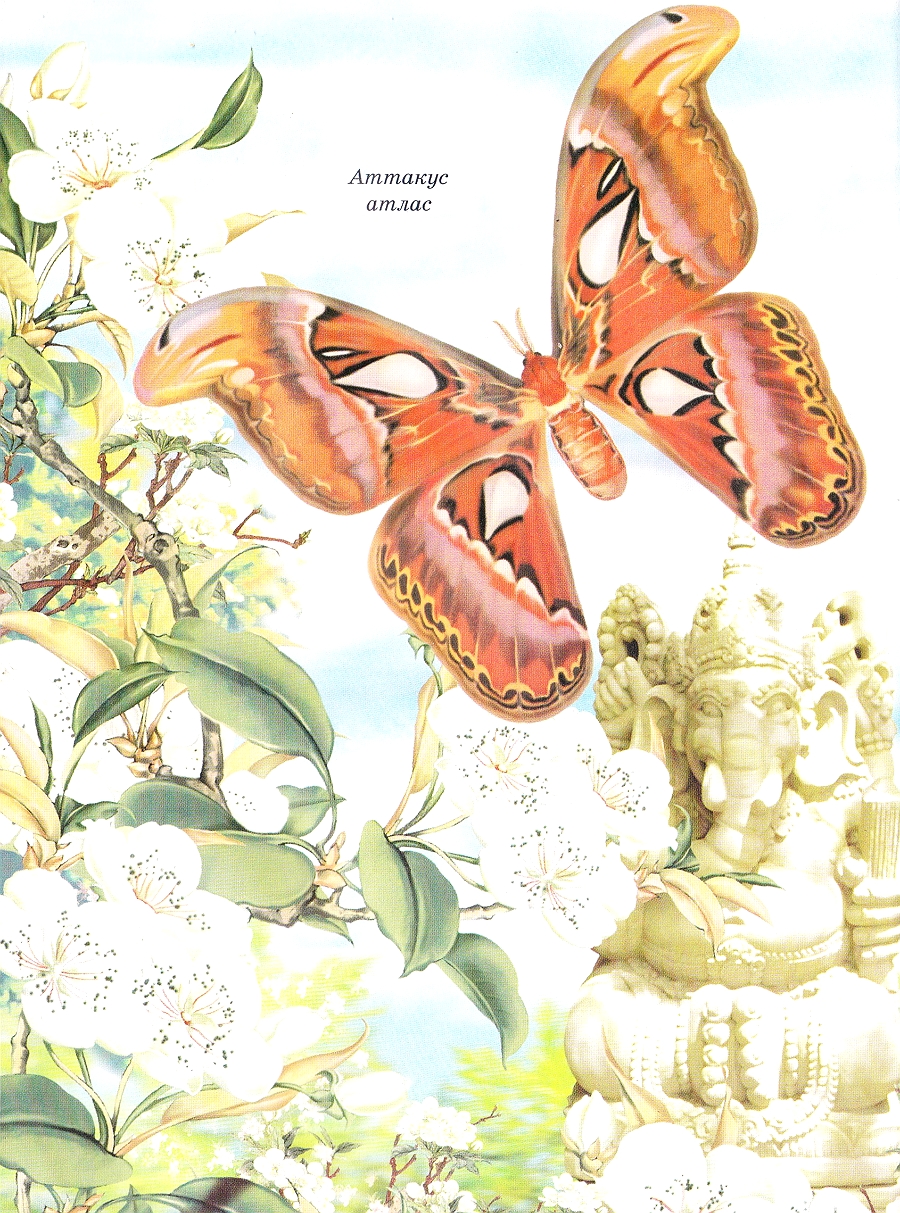

Аттакус атлас

Эта бабочка держит пальму первенства по величине среди ночных бабочек. Размах ее крыльев достигает 25 см. Вид азиатский, причем встречается аттакус атлас, или большой атлас, в разных местах. Бабочку можно найти и в Индии, и в Китае, и в Таиланде, и на островах Индонезии. Ученым она известна давно. Несмотря на то, что насекомое, бесспорно, относится к экзотическим, описал ее еще в первой половине восемнадцатого века Карл Линней.

Из-за своей огромной величины большой атлас всегда был очень популярен. В XIX веке каждый уважающий себя европейский коллекционер непременно должен был иметь экземпляр самой большой, как тогда считали, бабочки в мире. Были любители, которые за большие деньги покупали не саму бабочку, а ее живые яйца. Потом они благоговейно выкармливали вылупившихся гусениц, устраивали «инкубаторы» для куколок, с замиранием сердца ждали появления бабочек. Во время выхода из кокона огромной красавицы такие любители испытывали необыкновенное волнение и радость. Гусеницы большого атласа питаются листьями фруктовых деревьев и не особенно привередливы. Если им не предлагают листья азиатских деревьев, они соглашаются на европейские.

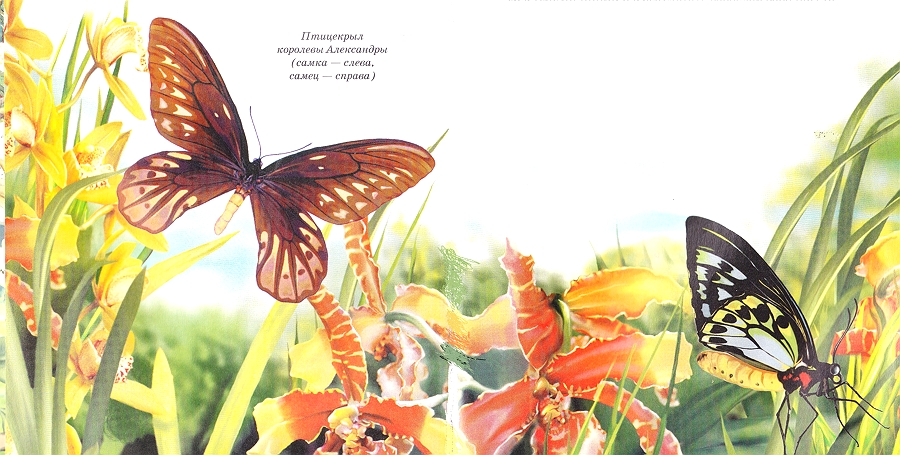

Птицекрыл королевы Александры

В начале XX века оказалось, что самая большая бабочка в мире

вовсе не большой атлас, а другой, еще более экзотический, вид. Правда эта

великанша относится к дневным бабочкам, так что у ночных по-прежнему может

лидировать аттакус. В 1907 году энтомолог Альфред Мик открыл эту бабочку и

назвал ее в честь королевы Александры, жены английского короля Эдуарда VII.

Размах крыльев птицекрыла достигает 30 см, то есть он даже крупнее, чем многие

птицы. Живет только в Индонезии, на севере республики Папуа — Новая Гвинея, в

ограниченной зоне прибрежного тропического леса. Гусеницы питаются исключительно

листьями ядовитой лианы аристолохии, причем яд накапливается в теле личинки, и в

результате взрослая бабочка становится несъедобной для хищников. Самцы и самки

птицекрыла Александры сильно отличаются друг от друга. Самка крупнее (строго

говоря, это она — самая большая в мире, а самец уступает многим другим

бабочкам), ее крылья темно-коричневые. Самец гораздо ярче, с голубыми и зелеными

пятнами и желтым телом. Птицекрыл королевы Александры находится под защитой

государства Папуа — Новая Гвинея. Этих бабочек разводят на специальных фермах

для того, чтобы их численность в природе не сокращалась.

Тополевая моль

Самые-самые маленькие бабочки это те, чей размах крыльев меньше 1 см. Чаще всего люди их просто не замечают. Но вот на эту крошку — тополевую моль — обращают внимание, причем особенно — городские жители. Если вам довелось жить в районе города, где много старых тополей, то не исключено, что ваша квартира подвергалась нашествию этой моли. Очень мелкие бабочки с корим пенато-пестрыми крылышками в огромном количестве порой залетают в городские квартиры в холодное время года. Они могут буквально устилать своими тельцами подоконники, скапливаться под абажурами ламп, на шкафах и полках. Большинство из них в квартире погибает. Они безвредны в том смысле, что ничего домашнего не едят. Можете быть спокойными за вашу мебель, книги и одежду. В квартире тополевая моль ищет убежища от зимних холодов. Вообще-то ей полагается проводить зиму в трещинах коры или небольших дуплах старых тополей. Однако тепло и свет, идущие от окон многоэтажных зданий, сбивают бабочке ее врожденные поведенческие программы и делают незваным гостем. Те бабочки, которым удалось пережить зиму, откладывают яйца на листья тополей и погибают. Из яиц выводятся очень маленькие гусеницы — всего 5 мм длиной — и начинают питаться. Они выгрызают мякоть листа изнутри, делая в нем продолговатые полости. Специалисты называют их «минами», а всех гусениц с подобным типом питания «минерами». В результате такой «подрывной» деятельности листья деревьев часто опадают, так что тополевая моль — все-таки вредитель. Гусеницы окукливаются прямо в листьях. В августе выходят бабочки, которые снова начинают искать место для зимовки.

Голубянка-икар

Эта малышка — просто великан по сравнению с

тополевой молью, ее размах крыльев около 2,5 см. Но она — одна из самых мелких

из дневных булавоусых бабочек, что и позволяет говорить о ней, как о маленькой.

Вообще, разных голубянок очень много. В средней полосе России можно встретить до

сорока видов на одном лугу. Однако голубянка-икар встречается чаще многих

других, и у нее необычайно широкое распространение. Она живет и в Западной

Европе, и на Средиземном море, и на Кавказе, и в Средней Азии, и на Дальнем

Востоке. Ее описал еще в XVIII веке немецкий энтомолог барон фон Роттембург.

Названа она в честь древнегреческого героя Икара, который сделал себе крылья и

осмелился взлететь высоко в небо. Однако солнце обожгло их, и он упал на землю.

В крылышках голубянки-икара, как и в этой древней легенде, словно запечатлено

противостояние неба и земли. Крылья самца — ярко голубые, а крылья самки —

бурые, как земля. Нижняя сторона крыльев как у самца, так и у самки бежевая с

оранжевыми «глазками» и черными пятнышками. Расположение и количество этих

пятнышек у голубянок из разных мест разное. Чем засушливее климат, тем крылышки

бабочек желтее, а пятен на них меньше. Эта необычная черта делает

голубянку-икара интересной не только для энтомологов, но и для генетиков. Они

изучают на ее примере такое важное свойство живого, как изменчивость.

Ни для кого не секрет, что самые красивые бабочки живут в тропиках. Да и вообще, из 150 000 известных науке видов в Европе встречается только 5 000. Что уж тут поделаешь? Жизнь бабочек тесно связана с цветущими растениями, поэтому там, где самое большое разнообразие цветов, обитает больше всего видов ярких бабочек. Разве у нас увидишь цветок диаметром в 20 см? А в тропиках — увидишь. И тропические бабочки не отстают по величине и яркости от венчиков и соцветий, которые посещают. Красивых бабочек в тропиках столько, что даже и думать нечего рассказать обо всех. Тут нужно говорить даже не об отдельных видах, а о целых группах.

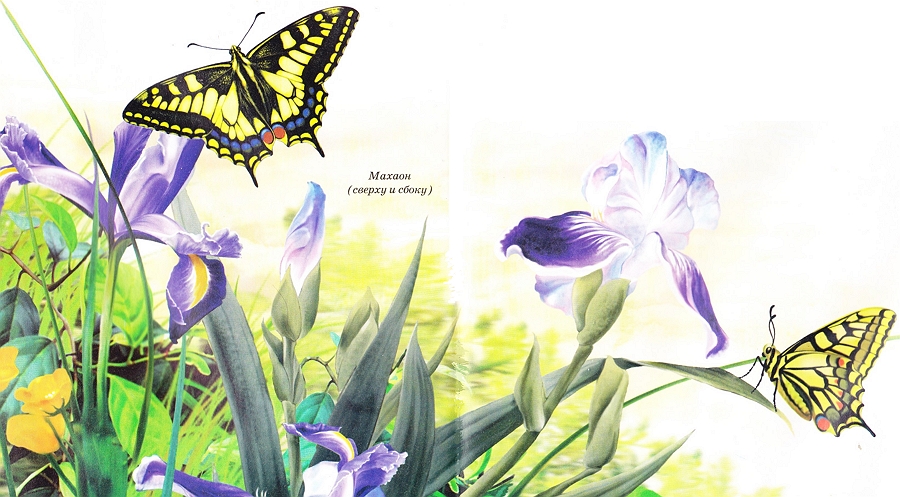

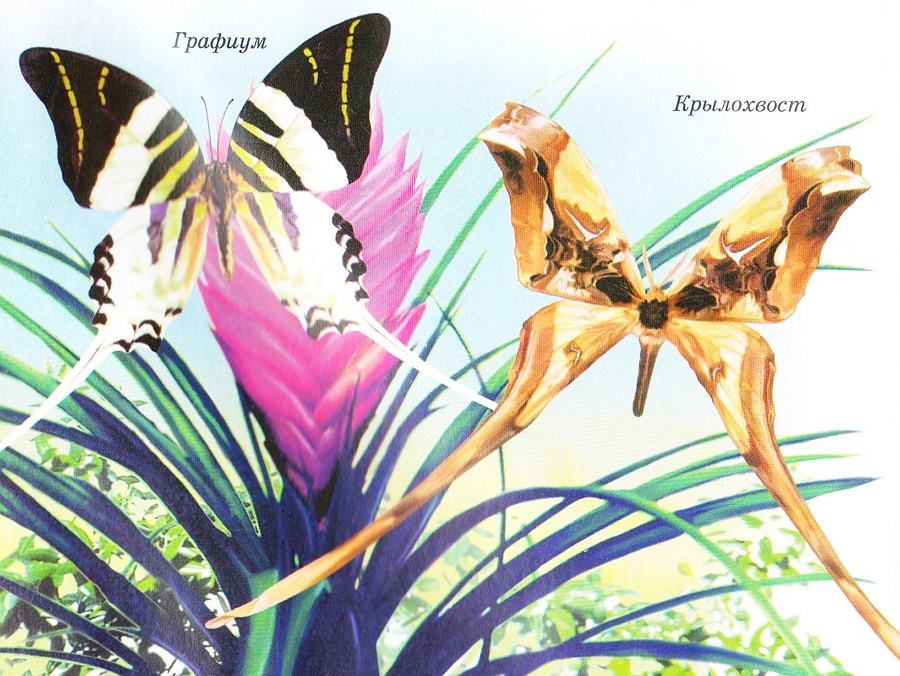

Парусники

Это очень большая группа бабочек. Парусников (или кавалеров) сотни видов, и почти все они живут в тропиках, за исключением считанных единиц, которых можно встретить в умеренных широтах. Размах крыльев многих парусников превышает 12 см. У них есть одна характерная черта — нижние края их задних крыльев украшены особыми выростами, которые напоминают ласточкин хвост. Из-за этого по-английски парусники так и называются — ласточкины хвосты. Парусники живут в разных странах, но больше всего их в Индонезии.

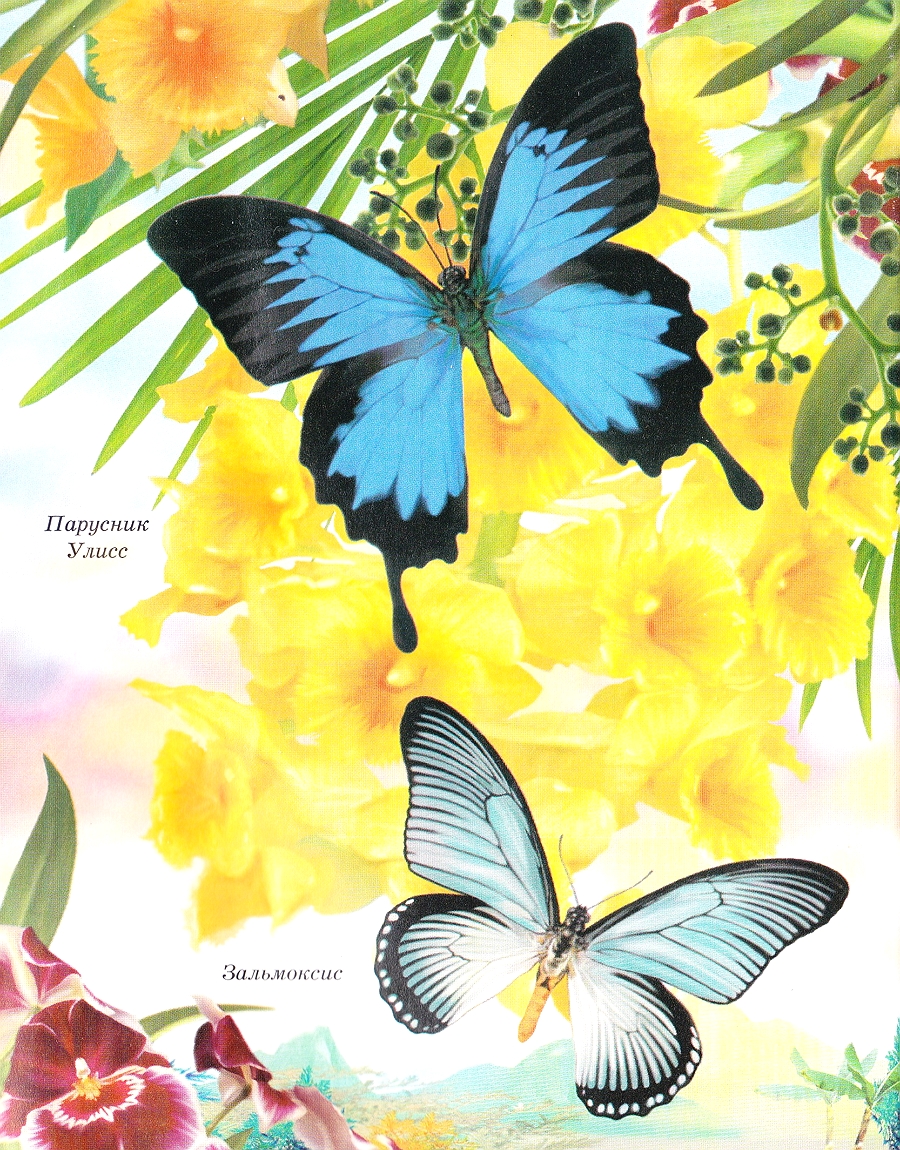

Парусник Улисс

Эту бабочку назвали в честь древнегреческого героя Улисса (Одиссея), долгий путь которого на свой родной остров Итаку описал Гомер в поэме «Одиссея». Парусник Улисс живет в Индонезии, в Папуа — Новая Гвинея, на Соломоновых островах и в Австралии. Среди парусников он не особенно выделяется своей величиной. Размах крыльев «всего» 10 см. Его гусеницы питаются листьями разных тропических деревьев, в том числе — лимонных и апельсиновых. Коллекционеры знают, что самца парусника Улисса можно привлечь кусочком ярко-голубой материи или бумаги. Издалека самец принимает голубое пятнышко за самку и летит к нему. В 1975 году в Австралии был даже издан специальный закон, защищающий именно эту бабочку — парусника Улисса.

Тейнопальпус императорский и зальмоксис

У тейнопальпуса императорского очень ярко окрашены как самец, так и самка. Правда, самка крупнее и имеет два отростка на нижнем крыле. Живет тейнопальпус в Непале, Индии и Мьянме (так сейчас называют Бирму), но встретить его в природе уже почти невозможно: из-за постоянной охоты на него коллекционеров сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Бабочка зальмоксис живет в Центральной Африке. Это необычный парусник — на его нижних крыльях нет отростков.

Птицекрылы

Да, вы правильно думаете, что птицекрылы — родственники уже упоминавшегося птицекрыла королевы Александры самой большой бабочки в мире. Все птицекрылы — бабочки крупные, и многие из них необыкновенно красивы. Но особой яркостью окраски у птицекрылов обладают чаще самцы. Самки, как правило, крупнее, но — не столь красивы. Гусеницы многих птицекрылов питаются листьями только одного растения — ядовитой лианы аристолохии.

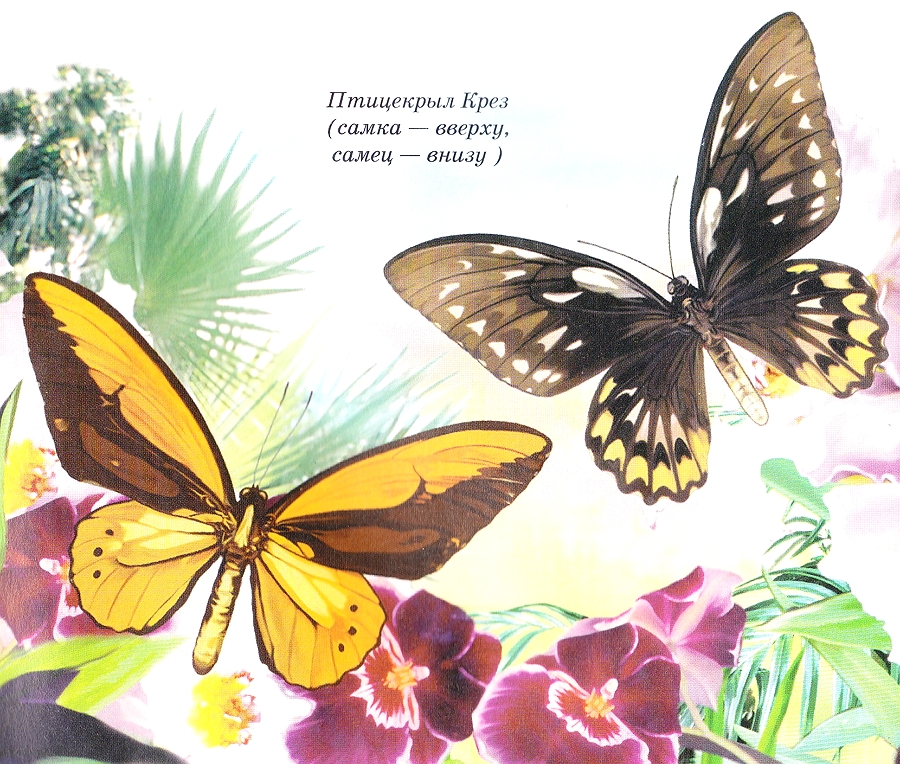

Птицекрыл Крез

Прекрасная бабочка птицекрыл Крез живет во влажных тропических лесах только в одной ограниченной области в Индонезии. Вероятно, за яркую тропическую красоту ее назвали в честь богатого лидийского царя Креза. Как и у многих других птицекрылов, самка и самец Креза различаются. Более яркие самцы встречаются гораздо реже в природе, чем темные самки. В 1859 году английский исследователь Альфред Рассел Уэллс открыл этот вид бабочки, поймав самку птицекрыла Креза. После этого в течение целых трех месяцев он пытался в тех же краях встретить самца. Его поиски были напрасны до тех пор, пока ученый не узнал, что больше всего самцов Креза привлекает кустарник с желтыми цветами, который называется мусаэнда. На этом растении Уэллс и обнаружил долгожданного самца.

Райский птицекрыл

Этот птицекрыл действительно почти неземной красоты, за что его и называют райским. Его верхние зеленые и нижние желтые крылья изысканно оттенены бархатными черными полосами. Эта бабочка живет только на одном острове в Тихом океане в районе Папуа — Новой Гвинеи. Ее любимое местообитание — непроходимые тропические джунгли. Райский птицекрыл — мечта коллекционеров всего мира. К середине 60-х годов XX века бабочка была уже почти полностью истреблена, поэтому в 1966 году правительство Папуа — Новой Гвинеи приняло специальный закон, строго запрещающий лов райского птицекрыла.

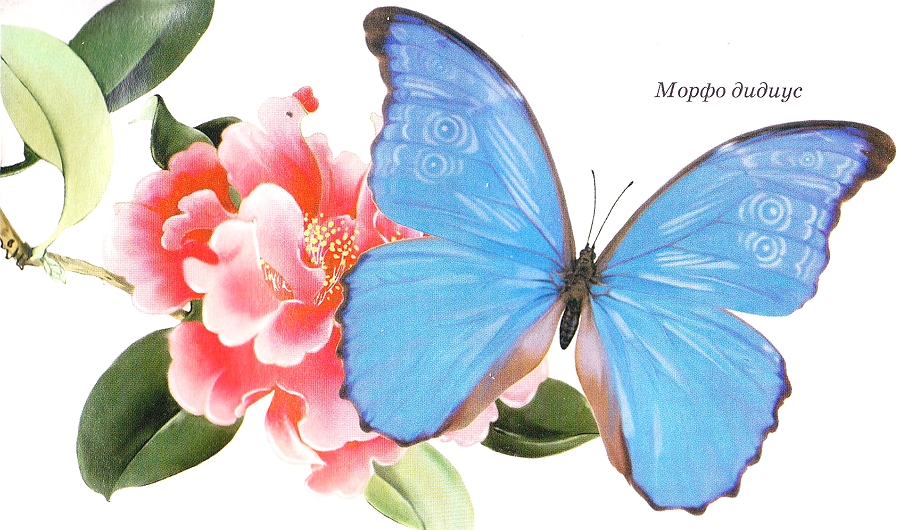

Бабочки-морфо

Эта небольшая группа видов бабочек настолько поразительна, что выделяется даже среди гигантского разнообразия тропических бабочек Южной Америки. Почти все морфо ярко-голубые, причем крылья у них очень блестящие из-за большого количества отражающих свет чешуек. Самая знаменитая бабочка-морфо — морфо дидиус. По-английски она называется электрическая голубая бабочка. Чешуйки на ее крыльях не просто отражают свет, а, словно маленькие призмы, дифференцируют его. Крылья морфо дидиуса поглощают все цвета, кроме голубого. При изменении угла наклона крыла оно может показаться фиолетовым. Морфо дидиус живет в тропических лесах Перу и Колумбии. Индейцы украшают его крыльями маски, в которых они пляшут свои ритуальные танцы.

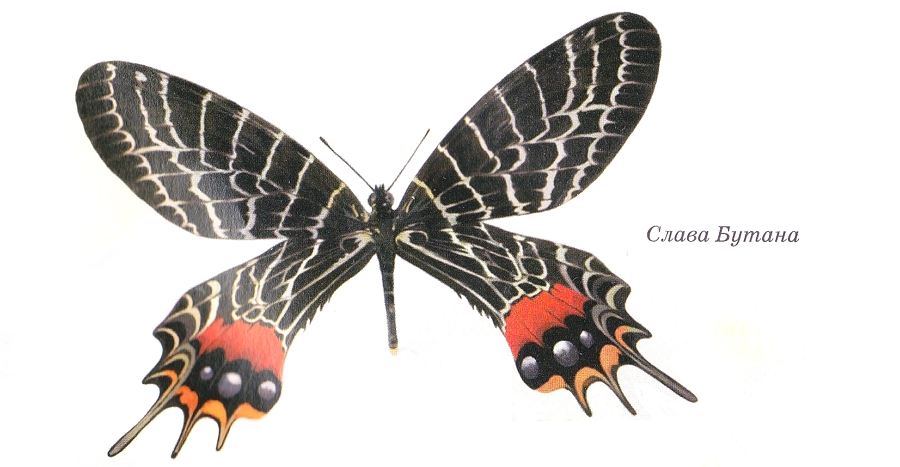

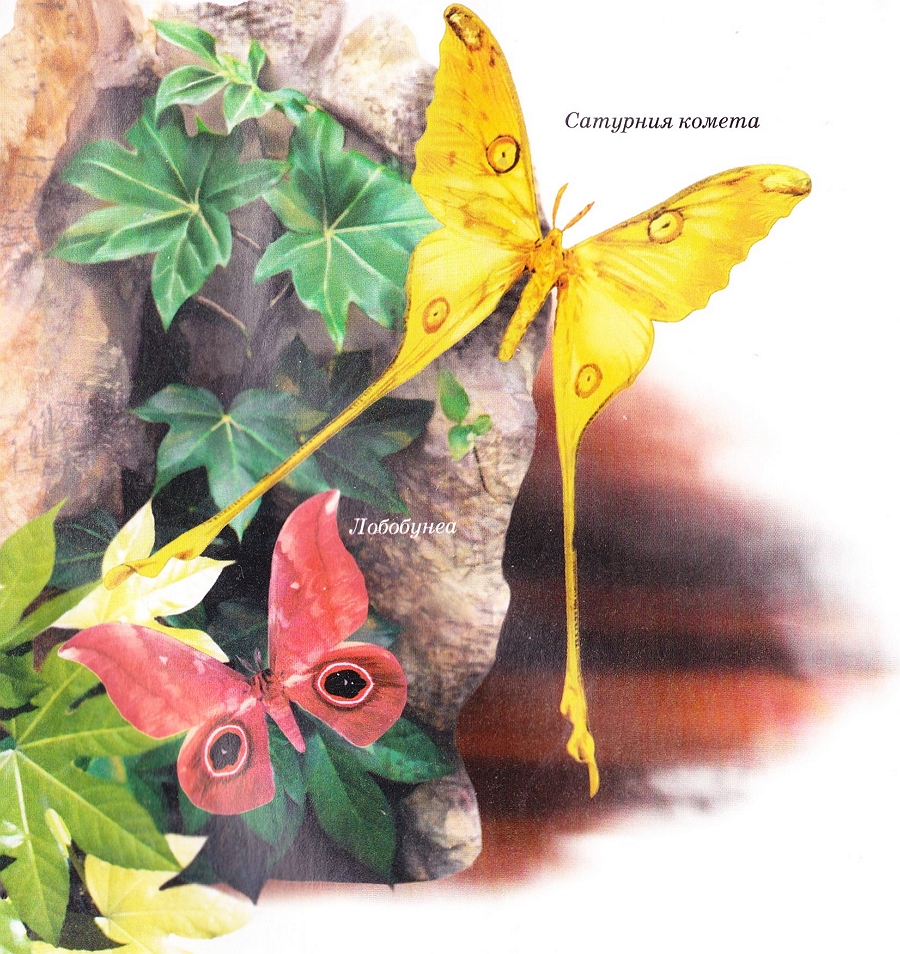

Слава Бутана и шестихвостка мадагаскарская

По названиям этих бабочек можно определить, где они живут. Действительно, шестихвостка (ее еще называют хризиридия) встречается только на острове Мадагаскар. А вот слава Бутана на самом деле живет не только в маленьком гималайском государстве Бутан, но и поблизости — в Тибете и южных областях Китая. У шестихвостки на внешней стороне заднего крыла можно насчитать шесть выростов, поэтому ее и называют шестихвосткой. У славы Бутана таких выростов может быть три или два. В зависимости от их количества различают трех- и двухвостую славу Бутана.

Мельпомена

Эта бабочка — житель Коста-Рики. Назвали ее в честь древнегреческой музы трагедии. Мельпомена по-гречески значит «поющая». Нет, бабочка, разумеется, петь не умеет, просто у нее уж очень яркая, прямо театральная расцветка крыльев. А вот англичане называют мельпомену гораздо прозаичнее — почтальон. Это из-за того, что у нее на каждом нижнем крыле — белый треугольничек, похожий на уголок письма, который торчит из сумки почтальона. Хотя, если разобраться, почтальон — слово не такое уж скучное и вполне подходит яркой бабочке. Ведь сколько радости может принести долгожданное письмо!

Мельпомена относится к семейству геликониид. Эти бабочки живут только в тропиках Нового Света. Все представители семейства отличаются яркой окраской и крупными размерами. Передние крылья геликониид часто имеют удлиненную форму. Гусеницы питаются исключительно листьями пассифлоры. Откладывая яйца, самка заботится не только о том, чтобы кладка оказалась на нужном растении, но и чтобы поблизости не было других кладок, так как личинки геликониид способны поедать друг друга.

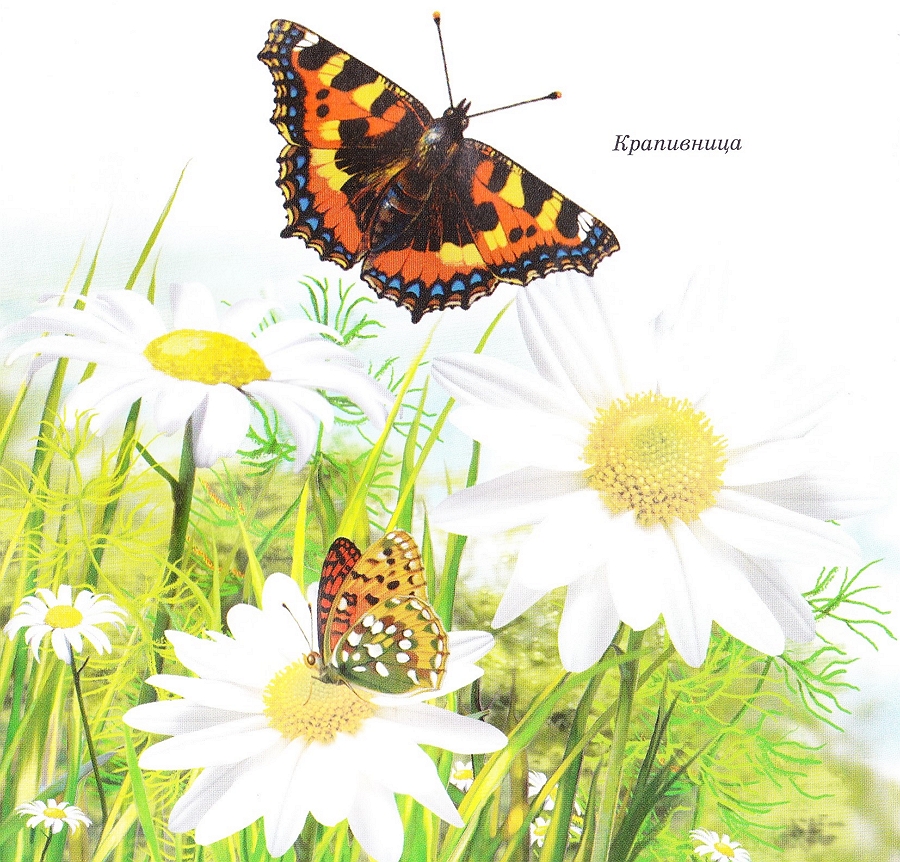

Бабочки-нимфалиды

Нимфалид очень много, и живут они не только в тропиках, а повсюду. К ним относятся такие наши обычные бабочки, как крапивница, траурница, дневной павлиний глаз, адмирал и другие. В любой части света можно встретить бабочек-нимфалид. Но, конечно, в тропиках живут самые крупные нимфа л иды.

Дневной павлиний глаз

Несмотря на то, что мы живем не в тропиках, возможность полюбоваться необыкновенно красивыми бабочками есть и у нас. Эта бабочка словно специально создана для того, чтобы мы, северяне, не очень скучали по тропическим краскам. Дневной павлиний глаз совсем не редкость. Увидеть его может каждый, нужно только выбраться за город в конце лета. Массовый вылет начинается в июле, а потом бабочки летают до октября. Они с удовольствием посещают садовые участки, где цветут гвоздики, астры и георгины. Чем ближе осенние холода, тем чаще можно увидеть дневного павлиньего глаза в доме — на веранде, на чердаке и даже в комнатах. Бабочки летят в помещение, потому что ищут убежище на зиму. Зимует павлиний глаз всегда в стадии взрослой бабочки. Весной, когда солнце начинает припекать, они вылетают и приступают к размножению. Каждый самец находит место, где выросла свежая крапива, и «охраняет» его, отгоняя других самцов. Когда мимо пролетает самка, самец подлетает к ней, и они вместе опускаются на крапиву. На самые нежные верхние листья самка откладывает оплодотворенные яйца. Гусеницы питаются крапивой, потом окукливаются и к концу июля начинают превращаться в бабочек.

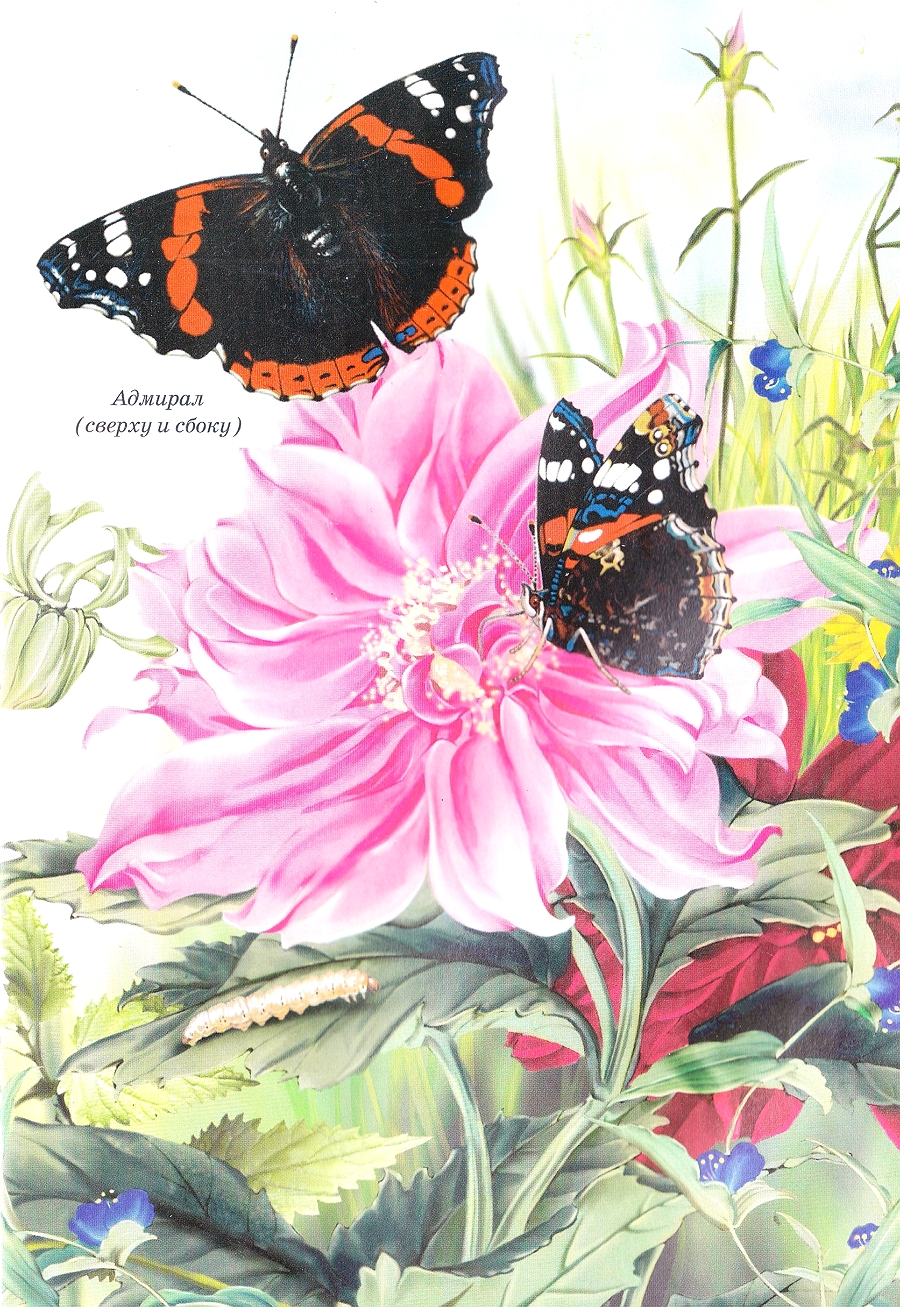

Адмирал

Эта красивая крупная бабочка (размах крыльев до 6 см) более

пугливая, чем дневной павлиний глаз. Да и встречается реже. Но все же увидеть ее

можно — во второй половине лета, на нескошенном лугу. Свои яркие крылья с

контрастными красными пятнами адмирал больше склонен демонстрировать в полете.

Если вы будете наблюдать за бабочкой, порхающей от цветка к цветку, то,

вероятно, будете разочарованы: адмирал всегда сидит со сложенными крыльями,

показывая только их нижнюю сторону. Раскроет на мгновение, покажет красоту, и —

снова ничего не видно. Адмирал и дневной павлиний глаз — родственники, и у них

есть сходные черты. Гусеницы адмирала тоже питаются крапивой, только каждая

гусеница загибает с помощью паутины краешек листа и прячется в этой своеобразной

трубочке. Адмирал также зимует в стадии взрослой бабочки.

Мертвая голова

Ни с одной другой бабочкой в мире не связано столько мрачных суеверий, как с этим совершенно безобидным бражником. У народов многих стран бабочка считается предвестницей смерти. Многие писатели в своих произведениях накрепко связали ее образ с самыми ужасными явлениями жизни или злодеями. У американского писателя Эдгара Алана По есть рассказ о человеке, напуганном серьезной эпидемией холеры в Нью-Йорке. Он упал в обморок, увидев за окном своей комнаты бабочку мертвая голова, такой страшной она ему показалась. Мертвая голова была любимым насекомым вампира Дракулы. Даже Голливуд не устоял перед ней, показав в фильме «Молчание ягнят», как опасный маньяк-убийца разводит у себя дома мертвых голов для собственного лицезрения и чтобы вкладывать куколок в рот очередной жертве. В общем, амплуа у бабочки незавидное. А виной тому— необычный рисунок на верхней стороне ее груди. При наличии некоторого воображения белое пятно странной формы легко принять за изображение человеческого черепа.

Надо сказать, что первыми начали связывать бабочку со смертью ученые. Знаменитый шведский систематик Карл Линней дал бабочке страшное видовое латинское название атропос. В греческой мифологии Атропос — это одна из трех богинь рока и неотвратимой гибели. Позднее бабочке дали еще одно ужасное имя — ахеронтия. Оно происходит от названия реки скорби Ахерон, которая течет в аду.

На самом деле, если бабочка ахеронтия атропос - мертвая голова и может принести какой-то вред, то только картошке. Ее гусеницы питаются листьями пасленовых, в том числе и картофеля. Да и то, сильно беспокоиться не стоит, так как мертвая голова встречается довольно редко. Она живет в Северной Африке и Южной Европе, а к нам просто залетает погостить. Если поблизости от вашей дачи есть картофельные поля, то, может быть, вы встретитесь с ахеронтией атропос когда-нибудь в сумерках. Не пугайтесь, а считайте, что вам повезло.

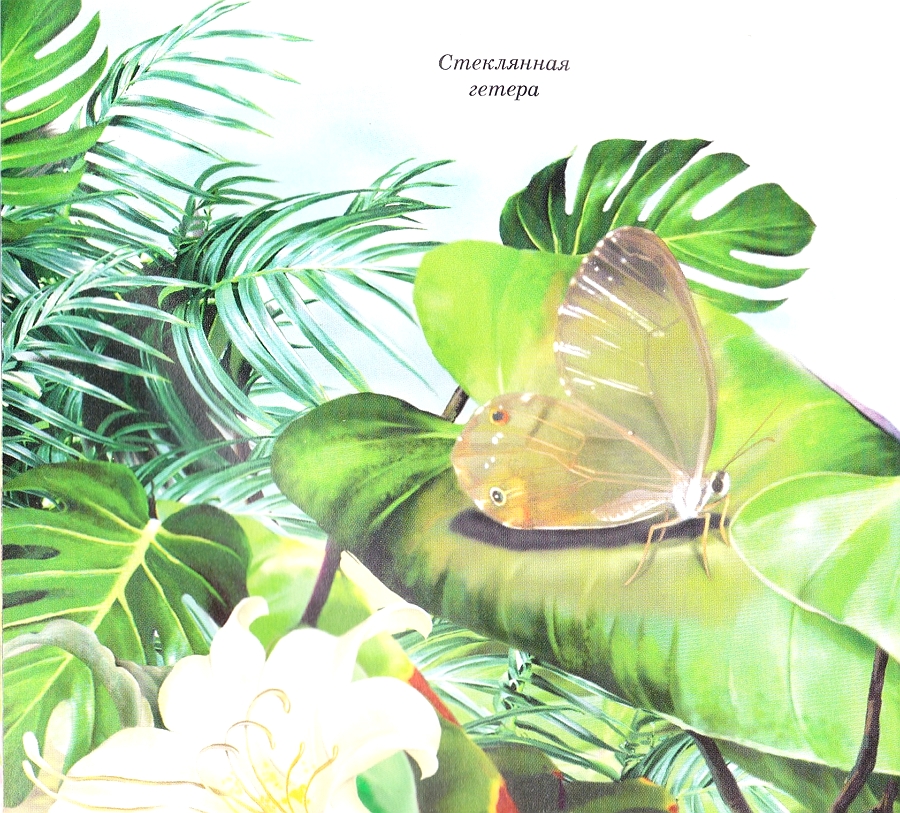

Стеклянная гетера

Крылья этой тропической бабочки абсолютно прозрачны, как кусочки тонкой целлофановой пленки. Стеклянная гетера живет в лесах Южной и Центральной Америки. Это дневная бабочка. Прозрачные крылья служат ей своеобразной шапкой-невидимкой. Врагов у гетеры много — птицы, ящерицы, лягушки. Если ей нужно спрятаться, достаточно повернуться так, чтобы крылышки не отражали свет, и она совершенно сливается с растением, на котором сидит. А если нужно обратить на себя внимание (например, самца), то можно просто подвигать крыльями поактивней, и они, как стеклышки, начнут пускать солнечных зайчиков. Стеклянная гетера относится к довольно большой группе бабочек-сатиров. Сатиры живут не только в тропиках, их больше 2 000 видов, но такая необычная, как стеклянная гетера, — только одна.

Белоснежная пальцекрылка

Такое впечатление, что на крыльях этой бабочки

растут перья. На самом деле, у нее просто очень расщепленные лопасти передних и

задних крыльев. Белоснежную пальцекрылку не все видели, но, однако, эта бабочка

живет и у нас. Она очень широко распространена в Европейской части России, в

Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, а также — в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Летают бабочки только ночью и в сумерки, да и размера они не очень большого —

размах крыльев меньше 4 см, вот в глаза и не бросаются. Гусеницы пальцекрылки

питаются листьями вьюнка. Бабочки летают все лето — с мая по август. Днем можно

попробовать поискать пальцекрылку в густой тени, на тонких веточках кустов, где

она прячется от яркого света.

Пожиратель деревьев

Бабочка непарный шелкопряд — самый страшный вредитель лесов, садов и парков. Основной вред приносят, конечно, не сами бабочки, а их гусеницы. Они питаются листьями деревьев. Самое большое лакомство для них — листья дуба, но они охотно пожирают и листву клена, тополя, ивы, яблони, осины и многих других видов деревьев. Именно пожирают, так как отличаются отменным аппетитом. Если несколько самок непарного шелкопряда отложат яйца на одно дерево, то вылупившиеся гусеницы могут запросто вообще лишить его листьев. Для дерева это губительно. Два-три таких гусеничных раздевания — и дерево умирает.

Бороться с непарным шелкопрядом очень трудно. У него почти нет естественных врагов. Гусеницы крупные и очень «волосатые», поэтому далеко не все птицы их едят. Кроме того, у этих гусениц есть защитное приспособление. Тело их покрыто бородавками, которые выделяют паутину. При малейшем сигнале опасности гусеницы «падают» вниз с ветки дерева и повисают на паутине, скрываясь таким образом от врага. Паутинки с гусеницами часто подхватываются и уносятся ветром. Живые и невредимые гусеницы могут пролететь несколько десятков километров и оказаться в новом, еще не зараженном непарным шелкопрядом месте. Из-за этой неприятной особенности непарного шелкопряда охранять от них леса особенно трудно.

В европейских странах и в Сибири непарный шелкопряд жил всегда. Леса страдали от него испокон веков, но благодаря многолетней взаимной «притертости» деревьев, их врагов, очень уж страшных бедствий не было. Иногда, примерно раз в десять лет, происходили непонятные массовые размножения этих бабочек, как говорят биологи — вспышки численности. Тогда ущерб мог быть большим, но это происходило все-таки не каждый год. Но вот, в 1860 году, непарного шелкопряда люди случайно завезли в Северную Америку, где до тех пор его не было. Началось небывалое губительное шествие волосатых гусениц по Соединенным Штатам. За одно лето, например, лишились всех своих зеленых насаждений тридцать городов и городишек в штате Массачусетс. Дубовые леса таяли на глазах. Американцы (они называют непарного шелкопряда цыганской молью) бросили огромные средства на борьбу с ней. Гусениц опрыскивали ядохимикатами с самолетов. Они исчезали в одном месте, но тут же появлялись в другом. Были потрачены десятки миллионов долларов, а бабочка продолжала завоевывать все новые и новые районы. Наконец в 1961 году был создан специальный Национальный Совет по борьбе с непарным шелкопрядом. Бабочку стали усиленно изучать и разрабатывать более сложные и современные методы борьбы. Однако до сих пор еще проблема цыганской моли в Соединенных Штатах не решена до конца.

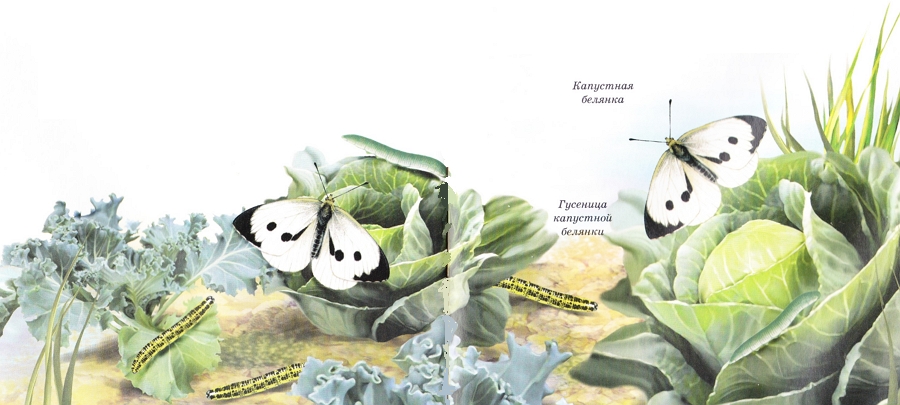

Капустный враг

Эту бабочку знают все. Капустная белянка, или попросту капустница, — одна из самых обычных наших бабочек. Однако, увидев белую бабочку, не спешите делать выводы. Существует несколько близких видов разных белянок. Капустницу можно отличить по расположению черных пятен на крыльях, только нужно не забывать, что у самца и самки оно разное.

Гусеницы капустницы едят листья разных растений из семейства крестоцветных, но предпочитают капусту. К концу лета, когда на огородах появляются кочаны, капустницы откладывают особенно много яиц. Вылупившиеся прожорливые гусеницы запросто могут превратить плотный кочан в кружевной скелет, что, конечно, не может не тревожить огородников. Интересно, что первый раз в сезоне капустные белянки откладывают небольшое количество яиц в самом начале лета, когда капуста еще очень маленькая или ее совсем нет. Вышедшие гусеницы питаются другими крестоцветными, окукливаются и очень быстро превращаются в бабочек. К этому времени капуста успевает подрасти. Новые бабочки откладывают гораздо больше яиц, гусеницы активно поедают капусту, окукливаются, но в бабочек не превращаются, а впадают в оцепенение и остаются куколками до весны. Как же они узнают о приближении зимы? Этой проблемой в свое время занимался известный российский энтомолог Александр Сергеевич Данилевский, праправнук Пушкина. Оказалось, что все зависит от длины светового дня. Если дни становятся длиннее, то куколки развиваются быстро, а если короче — то развитие затормаживается.

Хлебный бурильщик

Эту бабочку чаще называют стеблевым мотыльком. В отличие от предыдущей «героини» этой главы, аппетит у этих гусениц пробуждает не одно какое-нибудь полезное растение, а много разных. Стеблевой мотылек повреждает посевы кукурузы, овса, ржи, пшеницы, риса, ячменя, гороха, клевера, картофеля, томатов, подсолнечника и др. В южных районах умудряется вредить даже чайным кустарникам. В общем, проще сказать, каким сельскохозяйственным культурам эта бабочка не угрожает. Новорожденные гусеницы стеблевого мотылька проникают в черешки листьев, в верхушки стеблей и соцветия. Подросшие гусеницы вбуравливаются в стебли. В стебельке одного злака может жить сразу несколько личинок. Стебли от этого ломаются, и растение беспомощно повисает головой вниз. Спелых колосьев и зрелых плодов на нем уже, разумеется, не будет. Бороться с хлебным бурильщиком трудно.

Применять ядовитые химические вещества опасно — они загрязняют почву и вредят другим ни в чем не повинным животным. Но ученые придумали экологически чистый способ обезвреживания стеблевого мотылька. Это — селекционная работа. Растениеводы пытаются создать породы злаков с особо прочными тканями стеблей, которые гусеницам не пробурить.

Яблоневая душительница

Она называется горностаевой яблонной молью. Несмотря на довольно элегантную внешность, заставляющую вспомнить королевскую горностаевую мантию, эта бабочка — один из самых опасных вредителей. Ее гусеницы повреждают не единичные яблоки, а все дерево целиком. Если в саду появилась горностаевая моль, то яблок не будет не только в этом году, но, скорее всего, и в следующем. Как же удается маленькой бабочке наделать столько бед? Кладка моли на тонкой ветви яблони сверху покрыта твердым щитком. Новорожденные гусеницы зимуют под ним, причем могут выдерживать морозы до -30° С. Весной они первым делом внедряются в набухающие плодовые почки, затем начинают портить листья. Во второй половине лета гусеницы начинают настоящую войну против дерева, захватывая на нем целые ветви и покрывая их своей паутиной. В конце концов, при массовом размножении, все дерево может оказаться в паутинном плену. Листья с такого дерева опадают, оно начинает болеть, сильно ослабевает и не успевает подготовиться к зиме. Если в следующем году моль снова нападет на эту яблоню, то, скорее всего, она погибнет. Если нет, то все равно — плодоносить из-за сильного истощения будет плохо. Горностаевая яблонная моль распространена широко по всей Евразии. Живет везде, где растут яблони. Единственное, чего она боится, это — дождей.

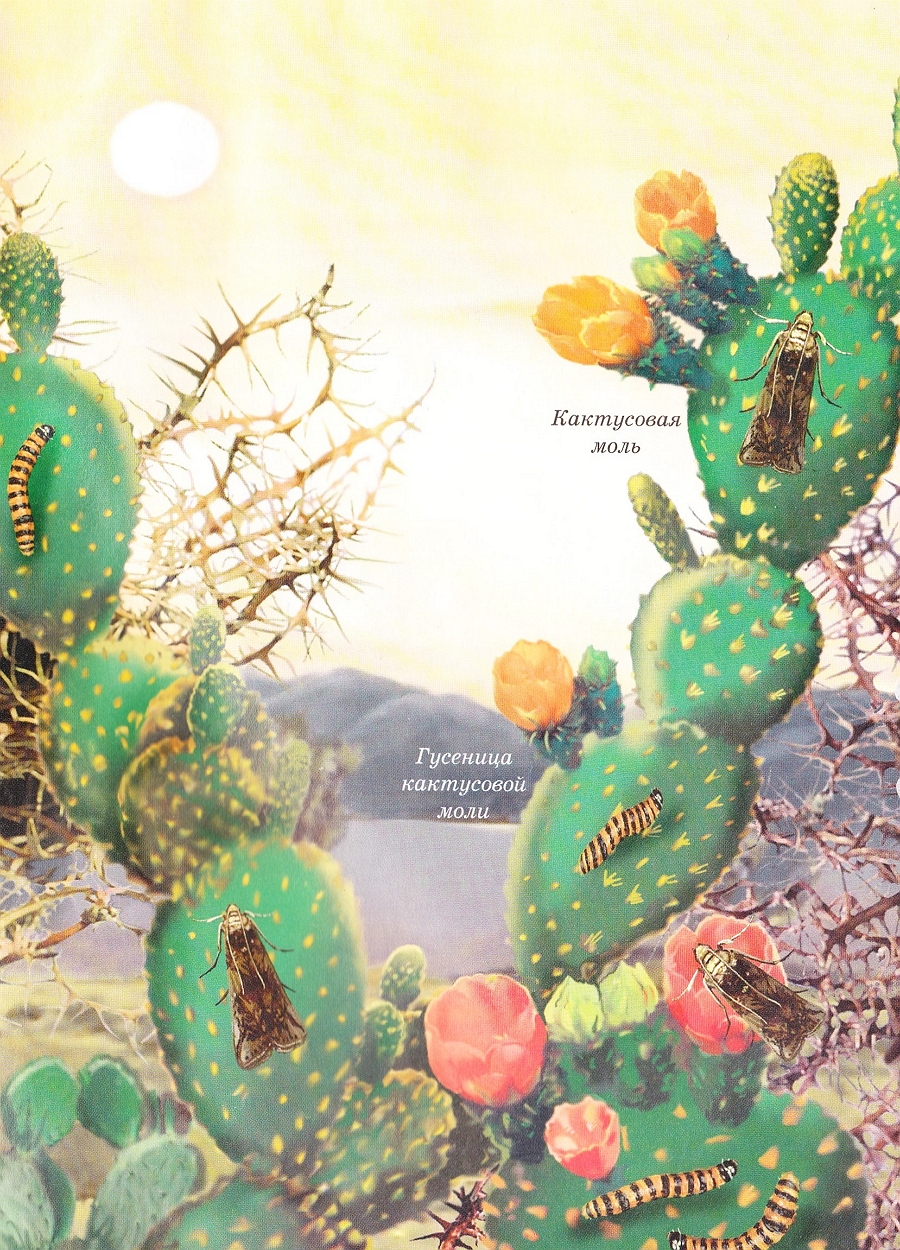

Лекарство от колючей чумы

Кактус опунция попал в Австралию вместе с переселенцами из Северной и Южной Америки. Люди ехали сюда для того, чтобы выращивать пшеницу и разводить овец на пустых плодородных австралийских землях. Опунция поначалу казалась весьма полезным растением. Фермеры приноровились использовать ее для живых колючих изгородей, которые должны отделять одно пастбище от другого. Но оказалось, что на новой родине американские кактусы чувствуют себя настолько хорошо, что размножаются сверх всякой меры. Вскоре в Австралии началась настоящая кактусовая чума. Опунции стало так много, что она заняла почти все освоенные переселенцами плодородные земли. Для многих фермеров это означало разорение и голод.

В 1920 году в Австралии был создан Федеральный совет по опунции. Отряд австралийских ученых был послан в Южную Америку, чтобы изучить особенности биологии кактуса в его родных местах обитания. Было решено попытаться победить опунцию с помощью ее естественных врагов.

То, что стало происходите, дальше, больше всего напоминало кинопробы. Только выбрать нужно было не актера на главную роль в фильме, а животное, которое спасет австралийское сельское хозяйство. Главное качество, на которое обращали внимание ученые-энтомологи, — это отсутствие опасности для других растений. Слишком велик был риск завезти в Австралию животное, которое сначала съест опунцию, а потом примется за бобовые или злаки. Комиссия «забраковала» более 50 претендентов, прежде чем на сцену вышла будущая знаменитость — кактусовая моль. Ее родные места обитания находились на севере Аргентины, на юге Бразилии, а также в Уругвае и Парагвае.

Уже через год стало ясно, что южноамериканские бабочки чувствуют себя в Австралии просто великолепно. За короткий срок они размножились так, что один человек всего за несколько часов работы мог вручную собрать с кактусов несколько миллионов яиц. Опунция не могла сдержать такой натиск. Плотные ряды кактусов дрогнули, поредели, а в скором времени исчезли вовсе. Фермеры были спасены. А что же стало о огромным количеством бабочек? Они погибли от голода, когда лишились единственного подходящего для них корма.

Спасенные от разорения фермеры были так

благодарны бабочке, что собрали деньги и построили красивое белое здание в

поселке Бунарга неподалеку от города Чинчилла на северо-востоке Квинсленда. В

здании был создан музей, в котором наглядно представлена история спасения

Австралии от колючей чумы. Сейчас музей является одной из самых известных

достопримечательностей этих мест и привлекает туристов.

Тутовый шелкопряд

Бабочка, которая оставила заметный след в истории человечества, одна из самых некрасивых. У нее толстое тело, покрытое желтоватыми щетинками, грязнобелые крылья. Однако было время, когда императоры и цари готовы были отдать горы золота и жертвовали жизнью своих верных слуг, чтобы добыть ее. Эта бабочка — тутовый шелкопряд. Как говорится в одной легенде, давным-давно, около пяти тысяч лет назад, китайская императрица Си-Лин сидела в своем саду под большим тутовым деревом и пила чай. Вдруг прямо в чашку сверху упала страшная гадость — коком из паутины, сделанный гусеницей. Императрица, поморщившись, взяла двумя пальчиками кончик паутины, чтобы вынуть кокон из своей чашки, и вдруг — «гадость» стала разматываться, и у Си-Лин в руках оказалась довольно длинная нитка. Самой ли императрице пришло в голову, что из таких нитей можно делать ткань, или кому-то из ее слуг — об этом легенда умалчивает. Но именно с этого момента началась история шелка — ткани с необыкновенными свойствами. Оказалось, что шелк столь же красив, сколь практичен и даже — полезен. Людей в шелковой одежде никогда не кусали вши и блохи. Ткань не так сильно промокала, как хлопок или шерсть. Рана, края которой были стянуты шелковой ниткой, заживала быстрее. Царей и императоров особенно привлекал волшебный блеск шелка. Какое благоговение и покорность вселяло в целые народы сияние желтых шелковых шатров Чингисхана! Когда шелк достиг Римской империи, он произвел там настоящую сенсацию. Торговать шелком было настолько выгодно, что именно он был основным товаром из тех, что путешествовали с востока на запад по бескрайним азиатским просторам — по Великому Шелковому Пути. И все это — благодаря одной бабочке.

Прядение шелка — древнее китайское ремесло

Тутовым шелкопряд называется потому, что его гусеницы едят только

листья тутового дерева, или — шелковицы. Взрослые бабочки откладывают очень

маленькие яйца, размером с маковое зерно. Шелководы называют яйца «греной». Из

яиц выводятся гусеницы, которые поначалу весят меньше миллиграмма, но уже через

три недели при активном питании тутовыми листьями вырастают до 9 см в длину. На

теле гусеницы есть особая железа, которая выделяет шелк. Перед окукливанием

гусеница «завивает» кокон. Длина шелковой нити, полученной из одного кокона,

может достигать 1 км в длину.

Редкие дневные бабочки

Аполлон и Мнемозина

В древнегреческой мифологии Аполлон — бог света, а также — покровитель искусств. Кроме того, Аполлон является олицетворением красоты. Часто говорят: «Красив, как Аполлон». Ясно, что бабочка, которая носит имя этого бога, должна быть необыкновенной. Так оно и есть. Размах крыльев аполлона достигает 9,5 см. Счастливчики, которым довелось увидеть эту бабочку, могли бы принять ее за сказочного эльфа. Ведь в наших северных краях просто не может быть другого такого летающего легкого и светлого существа. Но встретиться с бабочкой почти невозможно. Аполлон не просто редкая бабочка, а очень редкая. Причем теоретически увидеть его молено и в Ленинградской области, и на Кавказе, и в горах Средней Азии, и на Дальнем Востоке, но — теоретически. Практически — только если очень повезет. Пли же — если сделать аполлона своей мечтой и стремиться к нему, как стремился один московский коллекционер, Юрий Аракчеев. Он искал эту бабочку и в Подмосковье, и на Памире, и на Алтае, и в Узбекистане, и в Закавказье и в конце концов все-таки нашел. О своих странствиях он потом написал целую книгу, которая так и называется: «В поисках аполлона».

Аполлон — бабочка горная, живет на высоте больше 500 м над уровнем моря. Гусеницы ее питаются листьями разных очитков. Окукливаются под камнями, там и зимуют. Аполлон занесен в Красную книгу.

Есть еще одна очень редкая бабочка, близкий родственник аполлона. Она называется мнемозина, или — аполлон черный. Мнемозина — богиня памяти у древних греков. И аполлон черный — словно далекое воспоминание об аполлоне настоящем. Он меньше и не такой яркий, как будто скрыт за пеленой времени. Однако, несмотря на меньшую внешнюю привлекательность, мнемозину охраняют так же, как и аполлона. Это очень редкая бабочка. Она живет в скалистых местностях, ее гусеницы питаются только одним видом хохлатки.

Махаон

Эту очень красивую крупную бабочку (длина верхнего крыла до 4,5 см) можно встретить у нас почти везде. Она живет и в средней полосе России, и на севере, и в Средней Азии, и в Крыму, и на Черном море. Но вот только вероятность встречи с ней очень мала. Махаоны в течение многих лет подвергались интенсивному вылавливанию, и теперь их почти не осталось. Махаону нужны открытые цветущие пространства — степи, луга, большие поляны. Прятаться там практически негде, поймать большую яркую бабочку ничего не стоит. Вот всех почти и переловили. А те, что уцелели, с трудом находят себе место. Им ведь нужны нетронутые луга, где не скашивают травы, где не пасется скот. Таких мест осталось не так много.

Подалирий

Парусник подалирий — близкий родственник махаона. Роже довольно крупная бабочка — длина одного переднего крыла 4 см. Этот вид более южный, и с каждым годом область его распространения сужается. Когда-то он жил в средней полосе России, но сейчас из Московской, Тульской, Владимирской и Рязанской областей исчез. Пока еще подалирия можно встретить в южных областях, на Украине, в Казахстане и на Алтае. Гусеницы бабочки питаются только на растениях из семейства розоцветных — на персике, вишне, яблоне, сливе, боярышнике и рябине. Зимует бабочка в стадии куколки. Подалирия так же нещадно вылавливают, как и махаона.

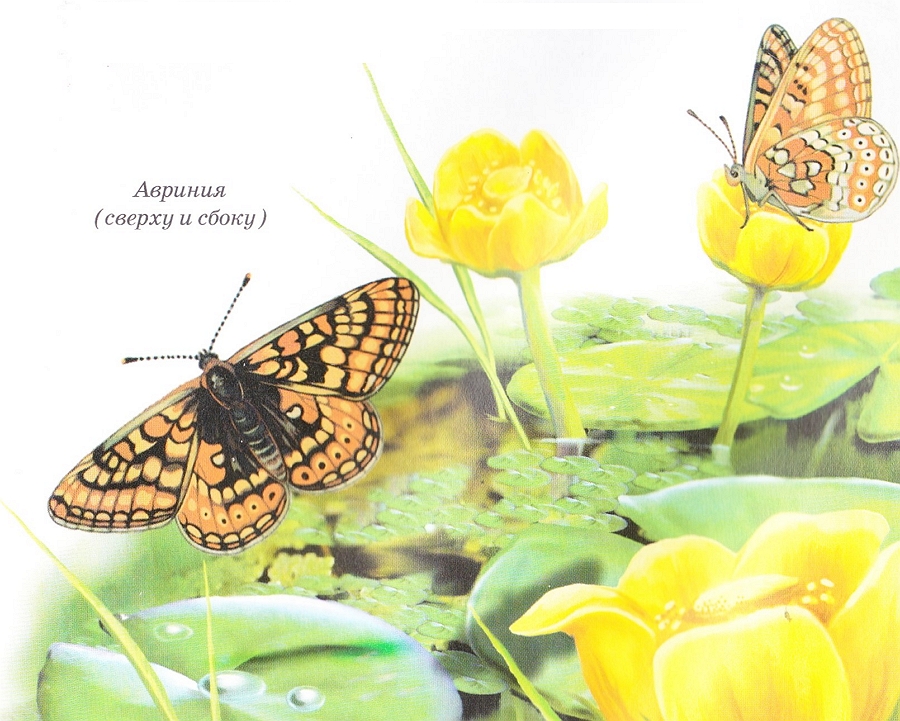

Авриния

Авринии далеко до аполлона, махаона и подалирия. Это совсем небольшая бабочка, общий размах ее крыльев не превышает 4 см. Правда, она довольно яркая, но не из-за этого ее внесли в Красную книгу. Авриния — исчезающий вид. Она живет на севере Ленинградской области, в Карелии, в Финляндии и Швеции. В общем, авриния — настоящая северянка, а для северной природы каждый вид дневной бабочки представляет особую ценность. Если на юге дневных бабочек — сотни и даже тысячи видов, то на севере — только десятки. А ведь большинство цветущих растений опыляется именно дневными бабочками. Авринию можно встретить на опушке леса, на берегу лесного озера, на вырубке. Ее гусеницы питаются только одним видом дикорастущего злака.

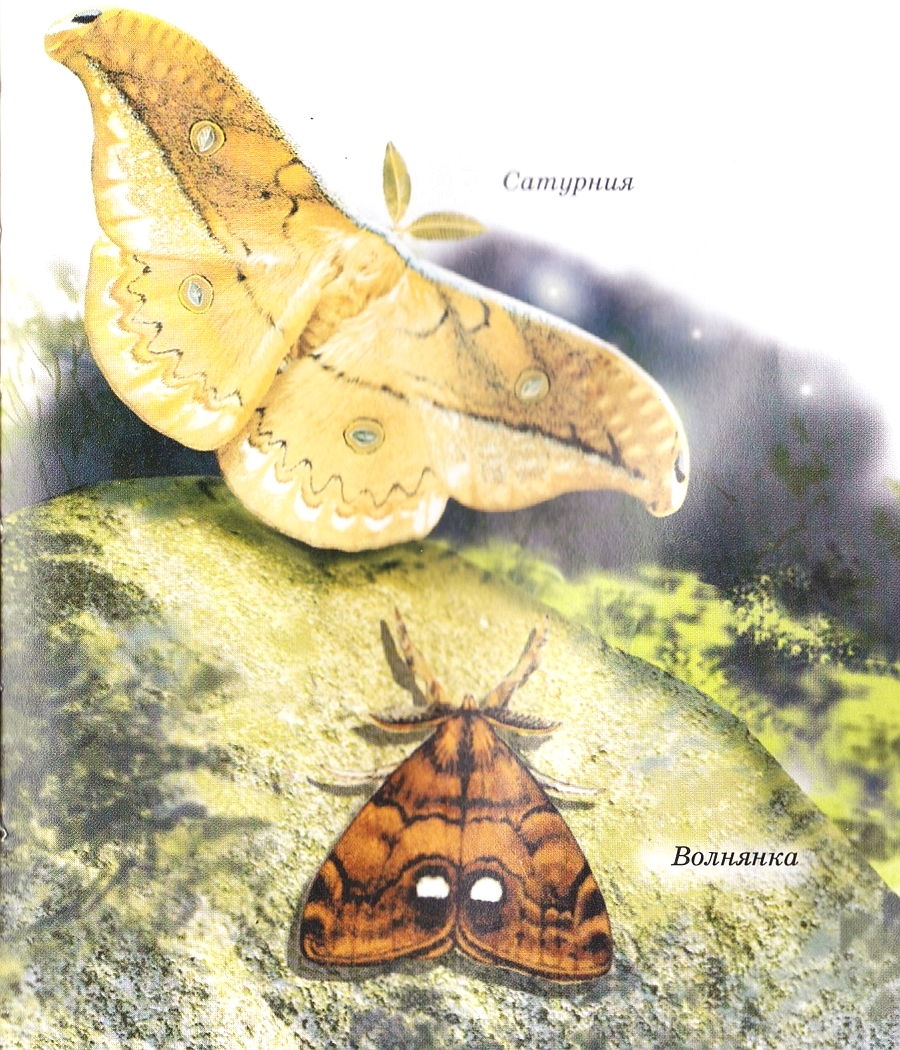

Редкие ночные бабочки

Артемида

Эта большая нежно-зеленая бабочка живет в лесу. Наверное, поэтому ее назвали в честь древнегреческой богини охоты. К сожалению, павлиноглазку артемиду можно увидеть у нас только на Дальнем Востоке. Она живет в Приморском и Хабаровском краях и в Амурской области. Кроме того, артемиду можно встретить в Китае, Японии и Корее. То есть вид — сугубо восточноазиатский. Численность бабочки неуклонно сокращается. Она обитает только в смешанных кедрово-широколиственных лесах. Ее гусеницы питаются листьями монгольского дуба, а также на дальневосточных разновидностях клена и каштана. Строительство, лесозаготовки, прокладка дорог все это уменьшает количество мест, где артемида спокойно живет и размножается. Спасти бабочку могут только заповедники — нетронутые людьми участки дикой природы. Есть, правда, и у бабочки одно счастливое свойство. Известно, что самцы артемиды способны находить самок, даже если те очень далеко.

Руководствуются они при этом, как и многие другие ночные бабочки, запахом. Буквально одной молекулы феромона самки артемиды достаточно, чтобы перистые усики самца восприняли возбуждающий сигнал и их хозяин отправился на поиски. Энтомологи знают случаи, когда самец артемиды был способен почувствовать самку, которая находилась от него на расстоянии больше 10 км.

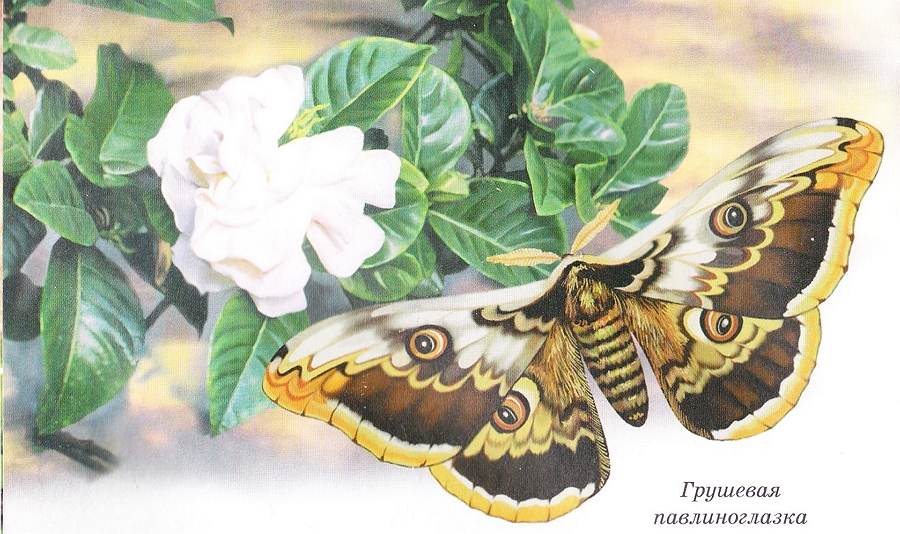

Грушевая павлиноглазка

Или ночной павлиний глаз — так еще многие величают эту бабочку. Для нас, северных, не привыкших к особой природной роскоши людей, она — настоящий гигант. Грушевая павлиноглазка — самая крупная бабочка Европы. Размах ее крыльев достигает 15 см. Еще в середине двадцатых годов прошлого века ее можно было встретить на Украине. Сейчас же — только на Кавказе, да и то — в случае везения. Если вам доведется отдыхать в мае или июне на Черноморском побережье, то, может быть, встреча и состоится. Грушевая павлиноглазка хорошо летит на свет. Она так велика, что ее можно спутать с летучей мышью. Правда, полет у бабочки совсем другой — замедленный, порхающий. В южных садах грушевая павлиноглазка находит достаточно корма для своих гусениц. Они особенно любят листья сливы и черешни. Голодная смерть ей не грозит, самая большая опасность для этой бабочки — коллекционеры-любители. Мало того, что они используют свет в качестве действенной приманки, но есть у них и более изощренные приемы. Если такому коллекционеру удается поймать самку, он сажает ее в закрытый садок и выставляет ночью на воздух. Самка своими феромонами привлекает самцов, те прилетают, и коллекционер легко ловит их. Грушевая павлиноглазка строго охраняется в Кавказском биосферном заповеднике.

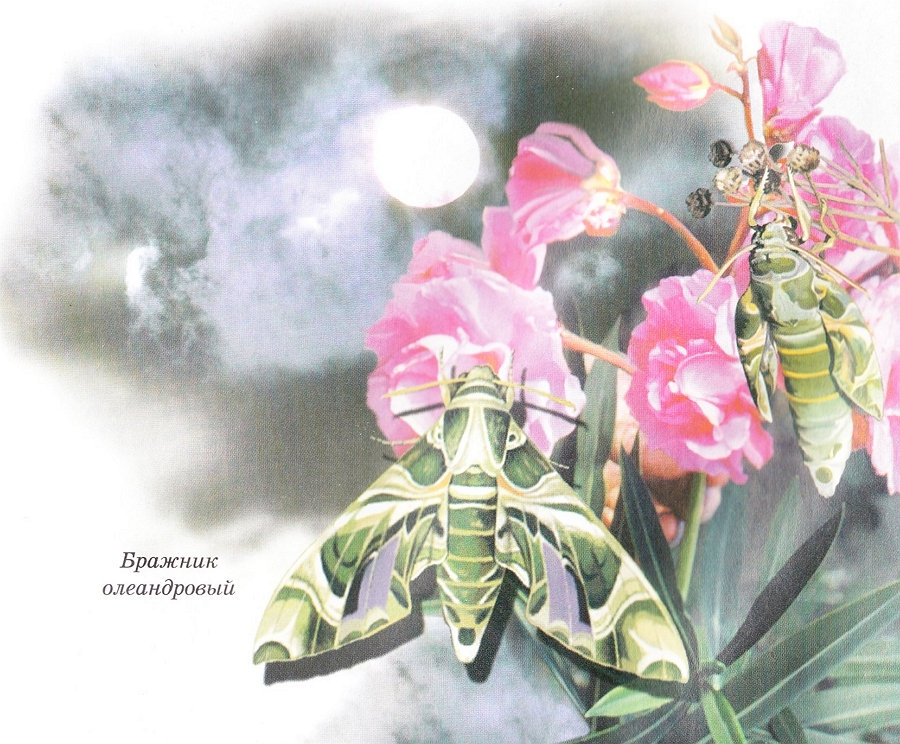

Бражник олеандровый

Этот бражник — настоящий южанин. Происхождение у него африканское, но живет он в странах Средиземноморья, а также — в Индии. У пас, так же как и грушевая павлиноглазка, чаще всего встречается на Черноморском побережье Кавказа. Олеандровый бражник способен совершать большие перелеты. Строго говоря, для нашей страны он — мигрант. Бабочки прилетают из Турции или из Греции, откладывают яйца, из них выводятся гусеницы, окукливаются, а вот перезимовать редко удается. Совсем не выносит олеандровый бражник даже небольших морозов. Совершает миграции в основном в поисках корма. Гусеницы его больше всего любят листья олеандра — красивого вечнозеленого кустарника, который растет только в субтропиках.

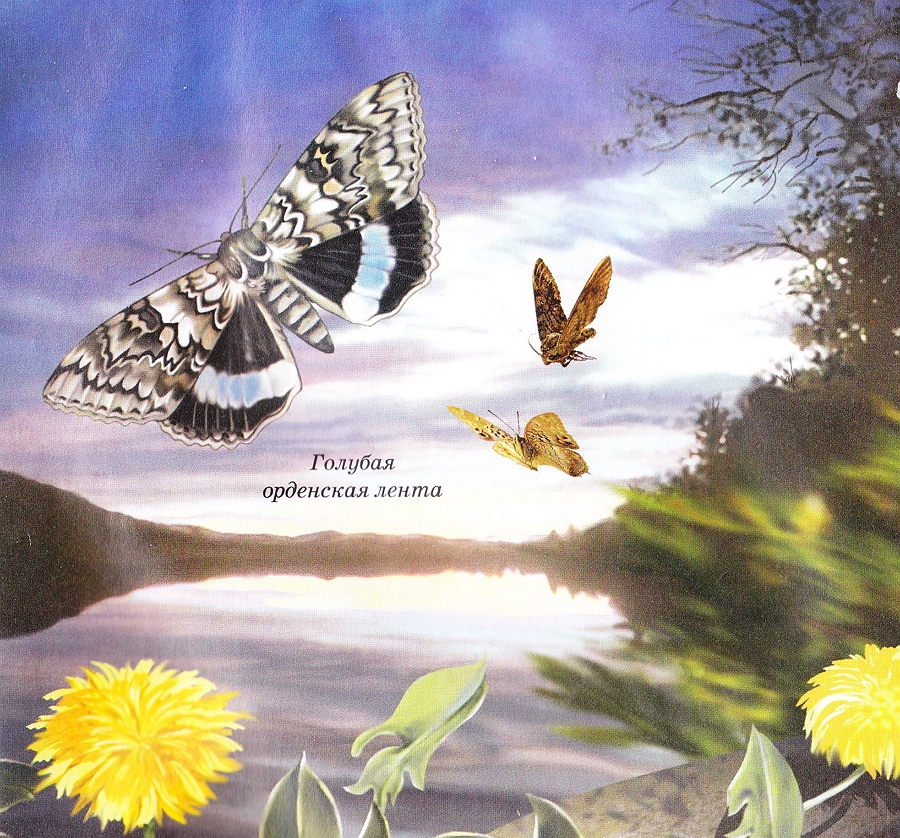

Голубая орденская лента

Некоторые старинные ордена было принято носить на

широких атласных лентах через плечо. Эта бабочка получила свое название из-за

яркой голубой полоски, которая выделяется на ее строгом черном заднем крыле, как

орденская лента на парадном мундире. Бабочка живет в лесной зоне Евразии

повсюду: от Западной Европы до Приморского края. Но — встретиться с ней удается

не многим. Орденская лента предпочитает светлые лиственные леса, опушки, долины

лесных речек и ручьев. Сейчас таких мест в нетронутом состоянии осталось не так

много. Особенно страдает бабочка от хозяйственной деятельности людей. Рубка

леса, внесение в почву ядовитых веществ для борьбы с вредителями — все это

приводит к быстрому снижению численности голубой орденской ленты.

Многие бабочки страдают из-за хозяйственной деятельности людей. Многие — из-за того, что их ловят коллекционеры. Но хуже всего приходится крупным дневным тропическим бабочкам, так как их ловят не только для себя, но и на продажу. Сумма, которую выручают торговцы всего мира, продавая красивых бабочек, составляет больше 100 млн долларов в год. Чем реже встречается бабочка, тем дороже она стоит. Цена на отдельные экземпляры на мировом рынке доходит до нескольких сотен долларов. Яркие крупные бабочки пользуются спросом не только у коллекционеров-любителей, но и у людей, которые просто хотят украсить ими свой дом. Мертвые бабочки очень хрупкие. Если их не хранить в специальных коробках или под стеклом, они быстро ломаются. Часто купленные редкие бабочки становятся всего-навсего недолговечными игрушками. А в природе их остается все меньше и меньше. В Бразилии, например, около ста видов самых ярких и крупных бабочек уже находятся на грани исчезновения.

Бороться с «бабочковым » бизнесом очень трудно. Не приставишь же к каждому насекомому полицейского! Единственное более-менее действенное средство это организация природных парков, в которых любая лов ля бабочек строго-настрого запрещена. Но даже; такие территории трудно охранять от охотников на тропических красавиц. Поэтому сейчас во многих странах, где живут «коммерческие» бабочки, приняты достаточно суровые законы, защищающие их. Незадачливый ловец может запросто угодить в тюрьму. Например, в августе 2001 года в Индии были арестованы двое российских ученых-энтомологов. Они проводили исследования в одном национальном парке и, естественно, для своих научных целей ловили насекомых, в том числе и бабочек. Несмотря на то, что редкие виды наших энтомологов не интересовали, их деятельность вызвала подозрение у местной полиции. Ученых взяли под стражу. По индийским законам им грозило трехлетнее тюремное заключение. К счастью, ученые смогли доказать, что занимались энтомологическими исследованиями с ведома властей, и их отпустили.

А в республике Папуа — Новая Гвинея решили проблему незаконного экспорта бабочек иначе. Там построили несколько ферм, на которых стали разводить наиболее привлекательные для браконьеров виды «порхающего товара». Эти фермы свободно посещали (и посещают) туристы со всего мира, а также торговцы, которые покупают насекомых на вполне законном основании. Часть вырученных денег идет на организацию национальных парков и охрану диких бабочек. Опыт специалистов из Папуа — Новая Гвинея оказался настолько удачным, что во многих других странах со временем тоже появились фермы для разведения «коммерческих» бабочек.

Владимир Набоков

В самом начале XX века в Санкт-Петербурге жил мальчик. Он еще не знал, что его ждет большая литературная слава, но уже увлекался бабочками. Сначала он просто ловил их летом, когда со своей семьей жил за городом. Потом ему стало интересно узнать о бабочках как можно больше. Родители подарили ему толстую книгу знаменитого английского энтомолога Эдварда Ньюмена о бабочках, которые живут в Англии. К большому сожалению маленького Володи, картинки в книге были черно-белые. Он решил раскрасить их сам. Многие английские бабочки похожи на наших, поэтому Володе удалось сделать это довольно точно. На титульном листе своей любимой книги он сделал аккуратную приписку карандашом: «Раскрашено В. Набоковым». Написал он это, конечно, по-английски. Сейчас эта книга находится в музее писателя в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице.

Владимир Набоков занимался энтомологией всю свою жизнь. Он уехал из России. Жил в Германии, Франции, Соединенных Штатах Америки и Швейцарии.

Бабочки занимали его не меньше, чем литература. Он открыл несколько новых видов голубянок. Когда писателю исполнилось пятьдесят лет, он тоже смог опубликовать настоящую научную книжку о бабочках. Она вышла в Гарварде — самом известном американском университете.

Портрет на крупной купюре

Еще совсем недавно в Германии имела хождение денежная купюра в 500 немецких марок. На ней была изображена молодая женщина в старинном наряде. Сбоку на купюре было едва заметно написано: «Мария Сибилла Мериан». Кто такая? За что немцы удостоили ее особой чести, украсив ее изображением свою национальную валюту? Как ни удивительно, — из-за бабочек.

Мария Сибилла Мериан родилась во Франкфурте-на-Майне в 1647 году. Ее старшие братья и отчим были художниками, и она очень рано научилась рисовать. Она могла бы всю жизнь рисовать цветочные букеты, которые были тогда в большой моде, и выгодно продавать картинки. Но — ее судьба сложилась иначе. Еще в детские годы у Марии Сибиллы проснулся необычный интерес к бабочкам. Ей недостаточно было просто рисовать их. Ей обязательно хотелось знать, из какой гусеницы получилась та или иная бабочка. Чтобы это выяснить, девочка ловила гусениц, подбирала корм, кормила их, пока они не окукливались, а потом с волнением ждала, когда же выведется бабочка. Все, что видела, она подробно описывала в специальной тетрадке. Она и не думала тогда, что занимается настоящей научной работой. Потом ей пришла в голову замечательная идея изображать на одной картинке все стадии развития бабочки, причем показывать именно то растение, которым гусеница питается в природе. Так появились первые «научные акварели» Марии Сибиллы Мериан, а потом и книги, которые принесли ей славу. Она продолжала изучать бабочек, да же когда вышла замуж и родила двух дочерей. Интерес к науке привел ее в Амстердам тогдашнюю культурную столицу мира. Там она познакомилась с настоящими ученым и -энтомологами, побывала в кунсткамерах — собраниях редкостей и природных образцов. Многие богатые люди в Голландии тогда очень увлекались коллекционированием всего подряд, в том числе и бабочек. Когда Мария Сибилла увидела коллекции тропических бабочек из Южной Америки, она решила, что обязательно должна поехать туда сама.

В те годы для женщины это было неслыханно. Чтобы попасть в Южную Америку, нужно было перенести трехмесячное плавание на ненадежном парусном судне через океан. Помимо явных смертельных опасностей (штормов и пиратов), женщин на корабле ожидали теснота, несвежая пресная вода, подпорченные продукты, грубость матросов. Друзья и знакомые пытались отговорить немолодую уже Марию Сибиллу от этой затеи. Но — тщетно. В июне 1699 года она вместе со своей младшей дочерью Доротеей Марией, которой только-только исполнился двадцать один год, поднялась на борт торгового судна « Виллем де Рейтер».

К счастью, все обошлось, и дамы благополучно достигли берегов далекого континента. В Южной Америке они провели целый год, собирая коллекции бабочек и других насекомых, записывая и зарисовывая все необычное. Бабочки Южной Америки не разочаровали Марию Сибиллу. Она была сражена их многообразием. У многих видов, что попадались двум дамам, тогда еще не было научных названий. Мария Сибилла придумывала их сама. Например, больших ярко-голубых бабочек-морфо она называла «голубой атлас». Их крылья очень напоминали лоскутки этой ткани. Не было научного названия для куколок, ведь тогда еще мало кто знал, что это — стадия развития бабочек. Мария Сибилла называла куколок «финиковыми косточками», а стадию взрослой бабочки — «летняя птичка». Ей удалось понаблюдать за развитием удивительной бабочки, которая теперь называется коконопряд Кассандра. Ее гусеницы сначала были белыми в черную полоску и с острыми черными шипами, но потом, от линьки к линьке, стали меняться. Сначала потеряли полоски, потом отбросили шипы, йотом изменили цвет и превратились в крупных гладких желтых гусениц. Мария Сибилла ни за что бы нс поверила, что это одни и те же насекомые, если бы не видела все своими глазами. Питались гусеницы листьями кораллового дерева. Так называется южноамериканская акация с ярко-оранжевыми цветами.

Через год Мария Сибилла с дочерью благополучно

вернулись в Амстердам. Они привезли из Южной Америки столько диковин, что их

хватило бы на целый музей. Спустя некоторое время в Голландию приехал русский

царь Петр. Он узнал о Марии Сибилле. Суда ба предприимчивой женщины и ее рисунки

так поразили его, что он приказал скупить все ее произведения, которые только

можно было найти. Благодаря этому сейчас в Санкт-Петербурге хранится богатейшие

собрание акварелей и книг Марии Сибиллы Мерная.

Ну, вот вы и прочитали эту небольшую книгу о бабочках. То, что вы

из нее узнали, — это лишь небольшая часть всего того, что людям о бабочках уже

известно. Этих удивительных насекомых изучают тысячи ученых во всем мире. О

бабочках написаны сотни и сотни книг, и многие из них гораздо толще этой. Но

все-таки теперь и вы кое-что знаете. Если ваш интерес к бабочкам будет

возобновляться и вы захотите узнать побольше, то не исключено, что, открыв

следующую книгу, вы воскликнете: «А, старые знакомые!». Приятных вам будущих

встреч! А может быть, вы захотите узнать о бабочках что-то такое, чего еще никто

не знает? Тогда — больших вам научных успехов!