История XV - XX веков

Понятие «Новая история» родилось на рубеже XIV - XV вв. и охватывает пятисотлетний период, в котором выделяют важные внутренние этапы — Раннее Новое время (с конца XV до середины XVII в.) и собственно Новое время (вторая половина XVII - XIX в.). За эти столетия человечество проделало огромный путь: освободившись от старых феодальных порядков, оно вступило в пору предпринимательства, капиталистических отношений, от патриархальной аграрной цивилизации, пережив в XVIII в. Промышленную революцию, уверенно пошло по пути научно-технического прогресса к индустриальному обществу.

На протяжении этого периода наиболее динамично развивалась европейская цивилизация. Повсюду выходцы из Старого Света основывали свои торговые фактории и поселения. Раннее Новое время отсчитывают от эпохи Великих географических открытий, которые изменили представления людей об окружающем мире: были открыты новые материки, океаны и моря; европейцы познакомились с другими цивилизациями. Много нового в политическую культуру XV - XVII вв. внесло книгопечатание, возникновение которого положило начало настоящей информационной революции. Оно способствовало распространению грамотности; появлению периодических изданий, газет. Именно в этот период были заложены основы современного международного права, сформировались принципы дипломатии, сложилась практика парламентской деятельности. Главные черты Нового времени — зарождение и развитие капитализма, утверждение новых буржуазных ценностей (Французская революция 1789 - 1794 гг.).

|

|

История XIX в. — это история постоянных локальных войн. В борьбу за передел мира наряду с Англией, Францией активно включались страны «молодого капитализма» — США, Германия, Россия. Конфликт их интересов привел в начале XX в. к Первой мировой войне, в которую оказались втянутыми и страны-сателиты во всех частях света. С этого момента и начинается очередной хронологический этап, продолжающийся и сегодня, — Новейшая история.

Соперничество Испании и Португатши привело к первому в истории разделу мира на сферы влияния. Согласно договору 1494 г., заключенному в Тордесильясе при посредничестве папы римского, Атлантический океан западнее Азорских островов разделялся условным меридианом: все вновь открытые земли и моря к западу от него объявлялись доминионами Испании, к востоку — Португалии. Однако первое кругосветное плавание скорректировало эти условия.

|

Крышка солонки из Бенина (Западная Африка) в виде португальского корабля. |

КОРАБЛИ ПОРТУГАЛЬЦА ВАСКО ДА ГАМЫ, обогнув в 1498 г. мыс Доброй Надежды, впервые прошли вдоль восточного побережья Африки. В районе Мозамбика адмирал нанял известного арабского лоцмана Ахмеда ибн Маджида (автора лоций Индийского океана, написанных в стихах), который привел его корабли в индийский порт Каликут. Армии местных раджей не смогли противостоять мощному военному флоту из 20 галеонов с артиллерией на борту. Португальцы установили режим террора в Индийском океане, стремясь найти путь к Островам пряностей и установить контроль над торговлей ими. Они арестовывали арабские и индийские суда и пытали лоцманов. С их помощью они добрались до Малакки. С 1511 г. португальцы стали единственными поставщиками пряностей в Европу. Продвигаясь от своей главной военной базы — острова Гоа на восток, они вскоре достигли Китая и Японии. Чтобы разведать путь из Лиссабона в эти места, португальцам потребовалось 30 лет.

ПЕРВОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ. Осознание того, что Вест-Индия Колумба — новый материк, не охладило стремления мореплавателей найти западный путь в настоящую Индию. В 1513 г. отряд испанца Васко Нуньеса Бальбоа пересек узкий Панамский перешеек и обнаружил, что земли за ним омываются неизвестными водами, названными им Южным морем (Тихий океан). Никто еще не ведал, каковы его истинные размеры. Пока же испанцы благодарили Бога за дарованное им открытие, соорудили гору камней, которую увенчали крестом с именами короля и всех участников экспедиции, и испили соленой воды из Тихого океана.

Поиск прохода вокруг Америки в Южное море стал делом жизни опытного португальского моряка Фернана Магеллана, поступившего на службу к королю Испании. Его корабли пересекли Атлантику и начали спускаться вдоль американского берега к югу в поисках прохода («еl paso»). Морякам пришлось остановиться на зимовку в антарктических широтах. Продолжив путь, они обнаружили чрезвычайно сложную систему проливов между американским материком и Огненной Землей, в которых три недели искали проход (носящий сегодня имя Магеллана). В ноябре 1520 г. суда вышли в Тихий океан. Им предстояло пересечь самый большой водный массив Земли. Запасы провианта были на исходе, большая часть экипажа погибла от голода и жажды. Уцелевшие достигли Филиппинских островов, где местные жители снабдили их всем необходимым. В благодарность за прием Магеллан встал на сторону местного раджи в его распрях с жителями острова Матан, где погиб от удара копья. Испанские солдаты, вооруженные аркебузами, даже не сумели отбить у туземцев тело своего адмирала. Его команде удалось достичь Молуккских островов и загрузить корабли пряностями, но трагическая одиссея на этом не закончилась: испанцам предстояло пересечь Индийский океан, где господствовали их соперники — португальцы (т. е. не было доступа в порты за водой и провиантом). Капитан Себастьян дель Кано сумел провести корабли вокруг Африки, но в Севилью после трех лет скитаний приплыли лишь 18 моряков из 253. Политическим следствием кругосветного плавания стал Сарагосский договор 1529 г., разграничивший зоны влияния Испании и Португалии в Тихом океане. Отныне земной шар, подобно яблоку, был поделен между ними пополам.

|

К алеутам и московитам.

В 1519 г. эскадра Магеллана отправилась из Севильи в самое длительное и трагическое плавание в истории. |

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА имело огромное научное

значение, доказав на практике, что Земля — шар. Кроме того, согласно записям в

судовом журнале, который вел итальянец Антонио Пигафетта, следовало, что,

постоянно двигаясь на запад, за три года моряки «сэкономили» один день.

Последнее указывало на то, что Земля вращается вокруг своей оси.

Америка поразила европейцев невиданным доселе миром: пышной растительностью островов Карибского моря, птицами с пестрым оперением, смуглыми местными жителями. Образованные европейцы усмотрели в их образе жизни воплощение мифического «золотого века», когда люди жили среди первозданной природы, питаясь ее плодами и не заботясь о хлебе насущном. Белокожие пришельцы, которых индейцы порой принимали за неземных существ (в их преданиях говорилось о белых бородатых богах, приходящих из-за моря), разрушили этот патриархальный мир.

|

Отряд Э. Кортеса, насчитывавший всего 400 пехотинцев и 16 всадников, в 1519 г. отправился покорять земли ацтеков. Столица ацтеков Теночтитлан, где правил Моктесума, поражала масштабами, великолепием храмов и дворцов. Горстка испанцев не смогла бы взять этот город приступом. Моктесума впустил Кортеса в город для переговоров и принял как гостя, но испанец, хитростью захвативший вождя ацтеков и его сокровищницу, стал править страной от имени своего заложника. Когда местное население восстало, он осадил Теночтитлан и перекрыл подачу воды в город. После многомесячной осады оставшиеся в живых ацтеки сдались.

Представление индейцев об Эльдорадо — золотом человеке (золотой плот короля индейцев). |

В поисках золота испанцы начали конкисту — завоевание Америки. Несмотря на то что конкистадоров было очень мало по сравнению с местным населением, они обладают рядом преимуществ: огнестрельным оружием, приводившим индейцев в ужас; лошадьми (которые были важны не только как транспорт, но и как психологическое оружие, поскольку индейцы никогда ранее не видели это животное, а всадник казался им диковинным чудовищем). К тому же испанцы всегда стремились опереться на соперничающие индейские племена, чтобы иметь союзников в борьбе с сильными державами, которые они встретили на полуострове Юкатан и в Мексике, — государствами майя и ацтеков.

Обнаружив золото, они стали сгонять индейцев на рудники, где с невольниками обращались с нечеловеческой жестокостью: их истязали, травили собаками, убивали. Монахи-миссионеры не могли остановить бесчинств конкистадоров. Даже официальный утвердительный ответ католической церкви на вопрос о том, есть ли у индейцев душа, и обращение в христианскую веру не облегчили их участи.

Завоевание Мексики продолжалось еще несколько десятилетий и завершилось лишь в XVII в. К несчастью для местного населения, их земля оказалась богата золотом. Сотням тысяч индейцев было суждено умереть от непосильного труда в шахтах (их численность сократилась с 4,5 млн до 1 млн человек).

|

К середине XVI в. в рудниках Перу, Боливиии Чили добывалась половина всех драгоценных металлов. Из Нового Света в Европу шли «золотые» и «серебряные» флоты с грузом штампованных слитков. Захваченные конкистадорами земли и их недра считались собственностью королей Испании, которые ревниво охраняли свою монополию на торговлю с заморскими доминионами: иностранных купцов не пускали в колонии, вся торговля привозными товарами велась через Севилью, а пошлины шли в казну.

Золотая маска «Великого Инки». |

В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ЭЛЬДОРАДО конкистадоры двинулись на юг от Панамского перешейка и захватили современную Колумбию. Отряд Франсиско Писарро пошел дальше и вторгся в Перу в пределы могущественной державы инков. Опираясь на недовольных правлением «Великого Инки» касиков — местных вождей, Писарро привел внушительную армию под Кахамарку. Несмотря на численное превосходство воинов «Великого Инки» Атауальпы, Писарро сумел использовать свой главный козырь — артиллерию и аркебузы. Ряды индейцев дрогнули, и Атауальпа попал в плен. Испанцы потребовали за его жизнь огромный выкуп, и подданные принесли в темницу «Великого Инки» так много золотой и серебряной утвари, что заполнили ее доверху. Это не спасло Атауальпу: забрав сокровища, Писарро убил его. В 1535 г. он покорил религиозный центр державы инков Куско, где основал новую столицу — Лиму, откуда и управлял этим государством.

Наряду с испанцами в Южной Америке обосновались и португальцы: воображаемый меридиан, разделивший мир по Тордесильясскому договору, «отсек» часть латиноамериканского материка, которая оказалась в сфере влияния португальцев. В 1500 г. экспедиция Кабрала открыла современную Бразилию. Колонисты завезли туда африканский кофе и вскоре стали экспортировать его в Европу. Рудники и плантационное хозяйство требовали все новых рабочих рук. Количество ввозимых из Африки невольников росло. В результате этнический состав населения Америки изменился коренным образом.

Элиту общества составляли приезжавшие из Испании чиновники и аристократы из окружения вице-короля; на местных колонистов, потомков конкистадоров, чистокровные испанцы смотрели свысока, называя их креолами. Несмотря на враждебные отношения между белыми колонистами и их невольниками, презрение к «полукровкам», а также этнические и религиозные барьеры, существовавшие между местными племенами и африканцами, в Центральной и Южной Америке постепенно стала формироваться своеобразная культура, в которой христианские представления причудливо перемешивались с верованиями индейцев и негритянскими культами. Это отразилось в искусстве и музыке Латинской Америки.

Открытие Нового Света привело к невиданному расцвету пиратства в Атлантическом океане. Пираты XVI - XVII вв. отнюдь не были изгоями общества и разбойниками, готовыми грабить суда под любым флагом. Пиратство считалось не только прибыльным, но и вполне респектабельным занятием, в котором участвовали и дворяне, и богатое купечество, и даже европейские монархи. Особо следует отметить короля Франции Франциска I и английскую королеву Елизавету I.

ЗАПРЕТ ИСПАНЦЕВ купцам других стран торговать с колониями в Новом Свете провоцировал пиратство. Никто не желал мириться с монополией Испании в этом регионе. Английские, голландские и французские купцы на свой страх и риск отправлялись в Новый Свет. Испанцы арестовывали их корабли и конфисковывали грузы, нередко жестоко расправляясь с командами, особенно с «еретиками»-протестантами. Потерпевшие обращались к своим государям и получали разрешения захватить испанские грузы, чтобы компенсировать потери. К берегам Америки одна за другой отправлялись пиратские экспедиции, чтобы ограбить испанские поселения или атаковать караваны с золотом и серебром, идущие из Чили и Перу. Официально санкционированное государством пиратство называлось каперством. Каперские экспедиции нередко превращались в акционерное предприятие: пайщики вносили деньги на снаряжение экспедиции, частью капитала могли стать и сами корабли.

| Не все заимствования пошли европейцам во благо. Они переняли у индейцев манеру курить табак и другие наркотические травы. Настоящим бичом для них сделались болезни, привезенные из Америки (особенно сифилис), быстро распространявшиеся среди европейцев, не имевших к ним иммунитета. Уолтер Рэли - знаменитый английский мореплаватель, пират, философ и поэт, первым привез в Англию табак и явился ко двору, попыхивая серебряной трубкой. К ужасу фрейлин, королева пожелала затянуться, и, хотя она не стала курильщицей, вскоре при английском дворе дымили трубками или вовсю жевали прессованный табак. | |

|

Френсис Дрейк, английский путешественники. |

Портрет У. Рэли с сыном. |

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ открытия совершенно изменили картину мира в сознании европейцев. Фантастические взгляды на строение Земли сменились более научными; ее шарообразность была доказана опытным путем. Постоянно уточнялись истинные размеры и очертания материков, морей и океанов.

Границы ойкумены, известной европейцам, раздвинулись: им открылись новые земли, народы и цивилизации, достижениями которых они смогли воспользоваться. В то же время перед лицом вновь обретенного бесконечно разнообразного мира народы Европы яснее, чем прежде, осознали свое историческое единство, связи, которые поддерживались благодаря общим языковым корням, культурным традициям, религии — христианству (несмотря на конфессиональные различия). Регулярные торговые связи установились между всеми известными к тому времени континентами (за исключением Австралии). Основы мировой экономики были заложены в Новое время. Произошло перемещение главных торговых путей, отныне океаны, а не внутренние моря стали играть ведущую роль в хозяйстве Европы. Уменьшилось значение некогда великих торговых республик Средневековья — Венеции и Генуи, их место заняли океанские порты — Лиссабон, Севилья, Лондон, Антверпен, Амстердам. В торговле теперь лидировали Испания и Португалия, а позднее — Англия и Голландия. Колониальный раздел мира начался в XVI в.: европейцы утверждали силой оружия свое господство в Африке, Азии и Америке. «Открытия» европейцев повлекли за собой тысячи жертв, гибель доколумбовых цивилизаций Америки, нанесли непоправимый урон культуре африканских и индейских народов. Однако из смешения традиций европейцев, африканцев и индейцев родились самобытные культуры Латинской Америки.

ПРИТОК ЗОЛОТА и серебра из колоний вызвал неизвестное прежде явление — обесценивание денег. Из-за обилия монет они дешевели, в то время как цены на необходимые товары и продукты постоянно росли. Это явление назвали «революция цен». Последняя способствовала зарождению капитализма в Европе, поскольку приводила одних к разорению, а другим помогала обогащаться. От роста цен выигрывали производители продовольствия — крестьяне, фермеры, предприимчивые дворяне. Покупатели (горожане — ремесленники, подмастерья, торговцы) попадали в трудное положение. Если купцы и торговцы могли компенсировать потери, поднимая цены на собственные товары, то ремесленники и подмастерья чаще всего разорялись. Пострадало дворянство, жившее на ренту, получаемую с крестьян, а также профессиональные военные и придворные. К числу последних относились и конкистадоры, которые не занимались предпринимательством.

Открытие Нового Света существенно изменило быт европейцев, и прежде всего рацион питания. Европейцы впервые познакомились с картофелем и томатами, стручковым перцем и фасолью в Америке. Большое распространение получила и новая зерновая культура.

Эпоха Раннего Нового времени (конец XV — середина XVII в.) полна противоречий и парадоксов. В первую очередь это касается истории техники и материальной культуры. Бурно развивавшаяся экономика позволила Европе подчинить земли, обретенные благодаря великим открытиям. Однако этот военный и хозяйственный взлет не был вызван революционными переворотами в технике и технологиях или важнейшими изобретениями.

ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ уровня, достигнутого любой цивилизацией, служат источники энергии и основные типы двигателей, которыми она располагает. В XVI - XVII вв. одним из основных двигателей оставалась мускульная сила людей (она приводила в движение рычаги станков, рукояти лебедок, подъемные механизмы, гончарный круг) и животных. Волы, лошади, ослы и мулы вращали тяжелые вороты, тянули вагонетки с рудой и углем, служили самым распространенным видом транспорта; на волах и лошадях пахали. (Даже в эпоху промышленной революции XVIII в. огромную прядильную машину с сотнями бобин и катушек все еще приводил в движение мул, бредущий по кругу, вращая двигатель, откуда и пошло ее название — «мюль-машина»).

Распространен был и мощный двигатель — водяное колесо, устанавливавшееся в потоке воды и вращавшее с помощью системы зубчатых передач мельничные жернова, поднимавшее кузнечные молоты, давильные прессы, помпы и насосы. Но его Европа знала с античности. Единственное новшество, которое внесли европейцы в XV - XVI вв. в конструкцию, «сработанную еще рабами Рима», — использование верхнебойного колеса. Оно приводилось в движение водой, предварительно поднятой с помощью запруд и желобов на высоту и падавшей сверху на лопасти с большей силой, что повышало мощность двигателя.

Непременной деталью европейского ландшафта в XV - XVII вв. было множество ветряных мельниц, но их позаимствовали у арабов в эпоху Крестовых походов. Остроумные усовершенствования позволяли вращать мельницы на подвижном основании, ловя ветер в любом направлении, однако и это изобретение не было революционным.

| Историки обнаруживают

в записных книжках инженеров XVI в. проекты автоматических станков и

изобретений, которые воплотились в жизнь лишь спустя 300 - 400 лет;

среди них было даже описание явления электричества и двигателя,

основанного на нем. Известно много случаев, когда в XVI в. в Италии или Англии изобретали сложнейшие механические прядильные машины, заменявшие труд сотен людей (машины выглядели как многоэтажные конструкции, приводимые в движение огромным водяным колесом), но их или разрушали возмущенные цеховые ремесленники, или они так и оставались невостребованными. Та же участь постигла и первый трикотажный станок, изобретенный в 1589 г. Что касается сельского хозяйства, то его организация труда, способы обработки почвы практически не изменились с эпохи Средневековья. |

|

|

|

| Выплавка металла в печи. 1560-е гг. | |

Помимо силы ветра главным источником энергии служили огонь и выделяемое им тепло, для чего веками использовался древесный уголь. Поскольку плавильни, кузницы, мыло и солеварни требовали все больше угля, леса активно вырубали, и во многих регионах Европы древесины стало не хватать. Ее заготавливали в отдаленных лесных массивах и сплавляли по рекам в большие города, но такое топливо становилось слишком дорогим. Впервые в истории человек оказался перед лицом истощения природных ресурсов в результате своей деятельности.

Выход нашла Англия в начале XVII в., начав использовать каменный уголь вместо древесного (древесный уголь не любили, поскольку при сжигании он распространял черную копоть и зловоние). К середине XVII столетия англичане научились производить кокс, выжигая из каменного угля примеси, серу и смолы в специальных печах. Однако, несмотря на то что кокс давал больше тепла при сгорании, чем древесина, он окончательно вытеснил последнюю только в XVIII в.

Постепенное накопление навыков и мелкие усовершенствования способствовали росту производства. Так, модернизация коснулась ткацкого станка. Он стал широким и обслуживался двумя ткачами, что позволяло ткать большие куски сукна, однако на темпах производства это не сказалось, тем более что они тормозились ручным прядением нити, необходимой для ткачества.

Кроме того, темпы и масштабы производства ограничивали средневековые цехи, запрещавшие мастерам производить больше, чем их сотоварищам. Сами условия не способствовали спросу на новые изобретения и механизмы. В европейской экономике все же были сферы «ускоренного роста», в которых особенно заметен прогресс, — горное дело, металлургия, производство оружия, кораблестроение. Они были тесно взаимосвязаны, успехи в одной отрасли влекли за собой реорганизацию других.

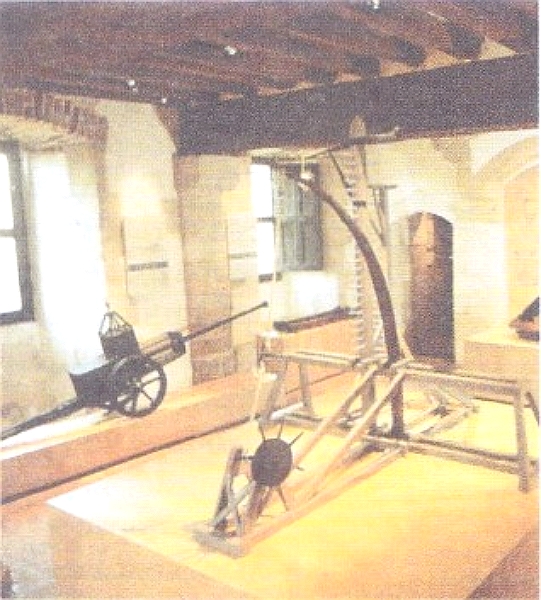

ГОРНОЕ ДЕЛО представляло собой одно из самых высокоразвитых производств. Поскольку оно требовало больших затрат, здесь рано стали складываться паевые товарищества горных мастеров. Рудокопы вкладывали свои средства в общее дело, а прибыль делилась пропорционально взносу каждого. На рудниках применяли мощные водяные колеса, одновременно приводившие в движение помпы, откачивавшие воду из шахт, лифты-подъемники, ленточные транспортеры, выносившие породу из забоев наверх, тяжелые молоты, размельчавшие ее, и мехи, нагнетавшие воздух в шахты. Чтобы облегчить работу лошадям, тянувшим вагонетки с рудой, придумали металлические рельсы (идея пригодилась позднее в век паровых двигателей и поездов).

Из руды выплавляли металл. Небольшие плавильные горны в конце XIV в. в Германии, Нидерландах и Восточной Франции заменила доменная печь — огромное сооружение, снабженное большими кожаными мехами, которые приводились в движение мощным водяным колесом. Нагнетаемый мехами кислород повышал температуру, что позволило впервые выплавить чугун. Последний разливали в формы, а затем слитки (чушки) повторно переплавляли в специальных печах, выжигая примеси и углерод; в результате получались высококачественная сталь или железо.

Львиную долю металла поглощало оружейное производство, в котором все большую роль играло огнестрельное оружие. Еще в средние века европейцы заимствовали порох, изобретенный китайцами. Но если на Востоке он применялся в фейерверках для забав, итальянские оружейники конца XIV - XV вв. стали использовать порох в боевой артиллерии. Они же нашли наилучшее соотношение размеров орудия, качества металла, из которого его отливали, и количества пороха в заряде. Первые орудия были бронзовыми и стреляли каменными ядрами. Распространение чугуна привело к тому, что из него отливались и стволы пушек, и ядра. Орудия водружали на лафеты с колесами, которые тащили лошади, а чтобы добиться скорострельности и огневой мощи, пушки собирали в батареи.

Первое ручное стрелковое оружие — аркебуза обслуживалась двумя стрелками: ее устанавливали на подставке-сошке и поджигали порох с помощью фитиля; ее сменил более легкий мушкет.

Огонь артиллерии легко сокрушал крепостные стены средневековых городов. Это вызвало изменения в фортификации: для защиты осажденные стали использовать выносные земляные укрепления, в которых ядра увязали. Все чаще боевые действия переносились на открытые равнины, где их исход решала огневая мощь артиллерии. Пули, выпущенные из стрелкового оружия, пробивали рыцарские доспехи, что также повлияло на характер войны. Тяжеловооруженная рыцарская конница утратила былое значение: дворянство сохранило командные посты в армии, им по-прежнему укомплектовывалась легкая кавалерия, но все большую роль обретала пехота, набираемая из простонародья, вооруженная огнестрельным оружием или длинными пиками (копейщики или пикинеры).

|

Современники рассказывали о знаменитой мануфактуре по

производству сукна, принадлежащей богатому английскому

предпринимателю Джеку из Ньюбери: «В горнице, просторной и длинной,

стояло двести станков, прочных и крепких, все в одну шеренгу. Возле

каждого из них сидело по прелестному мальчику, которые с большим

восторгом приготовляли челноки. А тут же, в другом помещении, сто

женщин без устали чесали шерсть, с радостным видом и звонко распевая

песни. В следующей комнате... работали сто девушек в красных юбках,

с белыми, как молоко, платками на головах: прелестные девушки, не

переставая, пряли в этой горнице весь день, распевая сладкими, как у

соловьев, голосами, нежно-пренежно. После этого они вошли в другую

комнату, где увидели бедно одетых детей: все они сидели и щипали

шерсть, отбирая самую тонкую от грубой; всех их было полтораста,

детей бедных и слабых родителей; в награду за свои труды каждый из

них получал вечером по одному пенни, кроме того, что они выпьют и

съедят за день. В следующем помещении он видит еще 50 молодцов: это

были стригали... Кроме того, он имел еще красильню, при которой

держал сорок человек, да еще на сукновальне двадцать».

Первая печатная книга - Библия И. Гутенберга -вышла в 1455 г. |

МАНУФАКТУРА. Далеко не всегда экономика зависела от технических изобретений или появления принципиально иных орудий труда. Часто прогресс в той или иной отрасли определялся новыми формами организации труда. Среди них — зарождение мануфактуры. Хотя в ранней мануфактуре по-прежнему использовался ручной труд (на что указывает ее название, происходящее от лат. manus - рука и factura - изделие), главное ее отличие от мастерской средневекового ремесленника, изготовлявшего изделие от начала до конца, — разделение труда между работниками. Их специализация на одной операции ускоряла производство, позволяла со временем механизировать его, в результате это удешевляло продукцию. Мануфактуры широко распространились в текстильном производстве, металлургии, изготовлении стекла, зеркал, бумаги и в других отраслях.

КОММУНИКАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. В 1445 г. немец Иоганн Гутенберг совершил техническое открытие, значение которого в культуре и общественной жизни Европы трудно переоценить, поскольку оно привело к настоящей революции в деле распространения информации. Он изобрел наборный шрифт для печатного станка, состоявший из отдельных литер. Впервые печатники оставили позади гильдии переписчиков книг, наступила эпоха печатного пресса, из-под которого выходили все новые и новые издания, удовлетворявшие любой спрос, — библии, философские трактаты, рыцарские романы, сатирические памфлеты и т. д. Сравнительно дешевые и доступные всем слоям книги привели к перевороту в школьном деле и способствовали повышению грамотности. Распространение новой культуры в эпоху Возрождения и церковная Реформация XVI в. во многом обязаны успехам книгопечатания.

Вначале XVI в. в Германии зародилась церковная Реформация, захватившая вскоре многие европейские страны. Это было мощное движение за духовное обновление, сплотившее самые разные слои общества, приведшее к переосмыслению отдельных догматов христианской веры, расколу вселенской католической церкви и возникновению течений и национальных церквей, не признающих верховенства римского первосвященника.

|

Величие тех, кто занимал престол святого Петра,

должны были оценить новые грандиозные постройки в Риме, а также

великолепные обновленные интерьеры папских резиденций. Среди

проектов того времени были строительство Сикстинской капеллы (при

папе Сиксте IV) и собора Святого Петра, начатого Юлием II. Папы

эпохи Ренессанса, высокообразованные знатоки классических

древностей, поклонники искусств и меценаты, щедро тратили на

украшение Ватикана деньги церкви, поступавшие в Рим из европейских

стран. Однако не хватало доходов ни от церковных земель и

должностей, ни «денег Святого Петра» - десятины крестьян. Папы,

проявляя удивительную изобретательность, вводили все новые праздники

и «юбилеи» церкви, привлекая в Рим тысячи паломников. Один из самых

удачных способов пополнять казну курии - торговля индульгенциями. |

НАСЛЕДНИКИ СВЯТОГО ПЕТРА. В XV в. римским папам удалось восстановить свой авторитет, подорванный авиньонским пленением и Великой схизмой. Сильные папы — Пий II, Сикст IV, Александр VI, Юлий II — сумели пресечь все попытки духовенства, представлявшего различные европейские государства, подчинить их контролю собора — коллективного органа, который мог бы участвовать в выработке церковной политики и удерживать пап от опрометчивых шагов и ошибок. Несмотря на критику, понтифики настаивали на своей непогрешимости и, подобно Льву X, громогласно утверждали старинный средневековый тезис о верховенстве папы над любыми духовными и светскими властями.

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ учила верующих, что только в ее лоне возможно спасение, причем даже самый набожный человек не достигнет его без помощи церкви, обладавшей, как говорили теологи, единоспасающей силой. Во имя спасения человеку предписывалось не только соблюдать христианские моральные заповеди и творить добрые дела, но и выполнять определенные обряды и правила, предписываемые церковью. К их числу относились 7 таинств, знаменовавших важные вехи в жизни каждого христианина. Во всех таинствах важная роль отводилась священнику, совершавшему торжественные обряды и выступавшему посредником между верующим и Богом, а также освященным предметам и субстанциям — воде, мирре, елею, хлебу и вину, которые служили для передачи человеку божественной благодати.

Что же такое благодать? Далеко не каждый, даже образованный, человек мог с уверенностью ответить на этот вопрос. Отцы раннего христианства понимали под ней бесконечную милость и любовь Бога. Несмотря на то что прародители человечества Адам и Ева ослушались Творца, совершив первый грех в глазах его. Бог не желал, чтобы проклятие вечно тяготело над людским родом. Для искупления первородного греха Адама и Евы в мир был послан Христос, принявший крестную муку за все человечество, тем самым он принес в земной мир благодать божественной любви. Однако если ранние христианские философы воспринимали это понятие как абстракцию, то со временем проповедники, толкуя о ней с кафедр перед лицом неискушенных слушателей, стали говорить о благодати как о чем-то осязаемом, почти материальном — потоке света или тепла, который может прибывать или убывать, быть заключенным в сосуд или оболочку. Возникла мысль, что жертва Христа создала избыток благодати, кроме того, ее запас, составляющий некую «сокровищницу», мог пополняться заслугами праведников и святых (отсюда вера в то, что их мощи как истинные «сосуды» благодати обладают целительной силой).

Хранительницей и единственной распорядительницей благодати на Земле, естественно, считалась церковь, получившая это право от самого Христа через святого Петра.

Чем спасается человек?

Спасение души было одной из главных забот и тревог. Одни робко надеялись, что узрят Рай, другие испытывали ужас перед грозящим им за прегрешения Адом. Всех пугали муки Чистилища, куда, согласно учению церкви, души умерших попадали сразу после смерти. Пока их дальнейшая судьба еще не решена, души отдавались во власть демонов, и эти муки предвещали вечные страдания Ада. Однако души праведников все же возносились из Чистилища в Рай, и у людей сложилось представление о том, что горячими молитвами можно помочь умершему избежать Ада. Этой же цели служили купленные в церкви индульгенции папы.

| Таинство | Суть обряда | |

| Крещение | Приобщение к христианской вере и обретение надежды на спасение | |

| Причастие | Напоминание о жертве, принесенной Христом; вкушение хлеба и вина, превращающихся в ходе таинства в тело и кровь Христову | |

| Конфирмация | Укрепление в вере: принимающему таинство мазали миррой макушку, грудь и ладони | |

| Брак | Нерасторжимый союз, заключающийся перед лицом Господа | |

| Покаяние | Регулярные исповеди священнику и получение от него отпущения грехов | |

| Елеосвящение | Соборование: помазание елеем макушки, лба, груди и ладоней для облегчения страданий, душевных мук перед переселением в мир иной | |

| Рукоположение совершалось только над лицами, посвященными в духовный сан |

Благодаря этому обряду священник обретал новую сущность и мог сам совершать таинства и становился причастным божественной благодати |

В 1517 г. один из посланцев папы Иоганн Тецель прибыл в Германию с ворохом индульгенций и начал торговать ими в церквях. Это возмутило доктора теологии из университетского городка Виттенберга Мартина Лютера, надеявшегося, что кто-нибудь из высших иерархов запретит постыдный промысел. Лютер, по его выражению, был вынужден «привязать колокольчик кошке на хвост» — поднять шум и заставить всех задуматься о законности такой торговли.

|

Юлий II (Джулиане делла Ровере, 1503 - 1513) -

папа-воитель, неоднократно участвовал в сражениях с французами и

венецианцами, он значительно расширил пределы Папского государства.

Юлий знаменит несколькими важными начинаниями: созданием швейцарской

гвардии, которая по сей день охраняет Ватикан, закладкой нового

собора Святого Петра - прекраснейшего творения итальянской

ренессансной архитектуры, заказами Микеланджело росписи Сикстинской

капеллы (при этом пенял художнику за то, что на фресках мало золота

и они выглядят бедно), а Рафаэлю - папских апартаментов в

Ватиканском дворце.

|

По преданию, 31 декабря 1517 г. Лютер прибил на дверях замковой церкви Виттенберга «95 тезисов против индульгенций», чтобы начать научный диспут на эту тему, как было принято среди теологов и университетских преподавателей. В тезисах утверждалось, что папа не властен над душами в Чистилище, не имеет права даровать индульгенции, поскольку истинная вера и раскаяние в душе важнее формального отпущения грехов, полученного от священника.

Рим усмотрел в этом посягательство на авторитет папы и ересь, пригрозил теологу, который тогда, по его чистосердечному признанию, «обожал папу» и трепетал перед ним, отлучением от церкви. Однако Лютер не отказался от истины, в которую верил. В 1520 г. он прилюдно сжег один из экземпляров буллы, требовавшей его отречения от «ереси». Так началось его долгое противостояние с Римом, которое привело к Реформации в Германии.

ВОРМССКИЙ РЕЙХСТАГ. В марте 1521 г. «имперские чины» — князья, представители дворянства и городов — собрались в Вормсе на рейхстаг. Председательствовал на нем император Карл V, намеревавшийся положить конец спорам относительно веры, угрожавшим спокойствию государства. Он вызвал на рейхстаг Лютера, гарантировав тому безопасность особой охранной грамотой, в надежде, что строптивый теолог склонится перед авторитетом императора, снисходительного к своим подданным, но непреклонного в вопросах веры. Никто не собирался превращать зал заседания рейхстага в проповедническую кафедру для Лютера и не намеревался его выслушивать или вступать в полемику с «еретиком». Внушительное собрание, множество прелатов действительно заставили Лютера смутиться, но не подчиниться давлению.

Историческая традиция донесла до нас фразу, ставшую крылатой: «На этом я стою и не могу иначе!» Дерзкое заявление навсегда сделало его заклятыми врагами императора Карла и многих князей, но благодаря этому Лютер приобрел и новых сторонников.

|

Историки подсчитали, что с 1517 по 1521 г. вышло около 700 изданий трудов Лютера, отпечатанных в 75 городах усилиями 225 издателей. А выполненный им перевод Библии издавался только при жизни реформатора примерно 430 раз. Книги, памфлеты, воззвания распространялись не только в Германии, но и за ее пределами - в Швейцарии, Нидерландах, Англии, Скандинавских странах.

|

Обратный путь внушал Лютеру тревогу за свою жизнь. Если император решится нарушить слово и арестовать «еретика», никто не сможет этому воспрепятствовать. В дороге на Лютера якобы напали какие-то люди и увезли его в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, они не имели никакого отношения к императору. Лютер исчез, зато в одном из замков его покровителя, курфюрста Фридриха Саксонского, поселился гость — «юнкер Георг», весьма похожий на известного теолога, в отличие от которого он носил светское платье и бороду. Чем занимался этот дворянин в отведенных ему покоях, никто не знал. Однако с появлением «юнкера Георга» один за другим стали выходить в свет трактаты, подписанные Лютером, что, разумеется, было чистейшим совпадением.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК против римской курии. Идеи Лютера, возможно, никогда не получили бы широкого распространения, появись он веком раньше. Но Лютер родился в эпоху книгопечатания, колыбелью которого была Германия, и печатный пресс создал для проповедника уникальные возможности: взывать к очень широкой аудитории, поскольку его памфлеты издавались огромными по тем временам тиражами (до 1000 - 1500 экз.) и мгновенно раскупались. Знаменитые «95 тезисов» уже спустя месяц были отпечатаны на латыни в Лейпциге, в декабре на немецком — в Нюрнберге, а в январе их тексты наводнили всю Германию. Изумленный современник писал: «Не прошло и недели, как тезисы облетели всю Германию, а за 4 недели — почти весь христианский мир, [будто] их разносили на крыльях ангелы». Роль «ангелов» выполняли издатели и книготорговцы, многие из которых разделяли идеи Лютера, а остальные — видели в его текстах ходовой товар.

|

Без коммуникационной революции (а изобретение книгопечатания было настоящей революцией в деле передачи информации) не было бы и европейской Реформации.

Карикатура на Лютера: католики изобразили его послушным инструментом (волынкой), на котором играет Дьявол. |

В 20-х гг. из-под пера Лютера вышло множество трактатов с изложением его взглядов на проблему веры и спасения, а также ту роль, которую должна играть церковь в мире. Их основная идея — человек спасается лишь своей искренней верой в Бога, его душевные порывы и внутреннее сокрушение о грехах значат неизмеримо больше, чем формальная исповедь перед священником. Следовательно, христианин не нуждается в особых посредниках между собой и Богом, и напрасно церковь и духовенство приписывают себе эту важную миссию. Священники как особая группа людей, отличных от мирян, по мнению Лютера, не имели права на существование, поскольку каждый верующий — независимо от того, грамотен он или нет, мужчина он или женщина, — сам себе священник.

Немецкого теолога отличала железная логика: провозгласив оправдание верой, а не с помощью внешних ритуалов и обрядов, Лютер вывел отсюда целую программу реформы церкви. Из 7 таинств он согласился признать только 2 — крещение и причастие, поскольку они были описаны в Библии, а остальные объявил позднейшими выдумками духовенства. Опора на Библию стала одним из главных аргументов немецкого реформатора, а идеал церковного устройства виделся ему в образе лишенной мирских богатств ранней церкви, основанной Христом и апостолами. По мнению Лютера, Священное Писание должно стать единственным источником истины и веры для каждого, поскольку содержит неискаженное божественное откровение, в отличие от так называемого священного предания — позднейших традиций и обычаев, сложившихся в церкви, постановлений соборов и пап. Но чтобы припасть к незамутненному истоку, верующий должен прочесть тексты Священного Писания, до сих пор недоступные большинству народа и даже образованной публике, поскольку Библия до начала Реформации издавалась лишь на латыни. Лютер в очень короткий срок перевел книги Ветхого и Нового Завета на немецкий язык, совершив тем самым настоящий переворот в культуре своего народа.

Богослужение на латыни, недоступное пониманию паствы и сопровождавшееся пышными обрядами, крестными ходами, воскурением благовоний и органной музыкой, Лютер предложил заменить проповедью на родном языке, которая заставила бы верующих сосредоточиться на понимании слова Божия, погрузиться в размышления о вере.

|

Одна из популярных гравюр, распространявшихся в эпоху Реформации, - «Церковь истинная и ложная». Слева - аллегория лютеранской церкви: благочестивые верующие внимают проповеди Лютера и совершают таинства крещения и причащения (под обоими видами). Справа - едкая пародия на католическую церковь с ее корыстолюбием, лживыми поучениями лицемерных монахов и торговлей индульгенциями (на первом плане). За это с небес на нее обрушивается пламя, символизирующее гнев Господень.

«Церковь истинная и ложная». |

ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ЛЮТЕРОМ отказ от посредничества

церкви в деле спасения по-своему способствовал высвобождению человеческой

личности в духовной сфере. Отныне каждый мог нести ответственность за свои

поступки непосредственно перед Богом. Реформация, положив начало глубокому

кризису римско-католической церкви, в то же время открыла для христианства

возможность дальнейшего развития и обновления. Не случайно лютеранство так

привлекало к себе немецкое дворянство, образованное, состоятельное и уверенное в

себе бюргерство, крестьянство, надеявшееся с его помощью сделать мир более

справедливым. Поставив человека в непосредственные отношения с Богом,

лютеранство и возникший на его основе протестантизм почти исчерпали возможности

приспособления средневековой церкви к новым обстоятельствам. За ним последовали,

с одной стороны, еще большее дробление ее на множество мелких независимых сект и

течений, а с другой — отказ от самой идеи веры.

Еще одним очагом европейской Реформации, где идеи М. Лютера нашли благодатную почву, стали некоторые города Швейцарии — Берн, Базель, Цюрих, Женева и подвластные им земли (кантоны). Швейцарские реформаторы, настроенные решительнее немецких соседей, сделали то, что не удалось Лютеру: упразднили иерархическую церковную организацию и отказались от духовенства как особой касты посвященных, отличающихся от остальных мирян.

|

Другой взгляд на Кальвина - портрет работы Дж. Арчимбольдо, символизирующий его унылую постную жизнь. |

УГЛУБЛЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ связано с именем француза Жана Кальвина (1509 - 1564), вынужденного из-за своих протестантских взглядов эмигрировать в Швейцарию. Он получил превосходное юридическое образование, хорошо владел латынью и много времени посвятил изучению Св. Писания. Суровый, аскетичный и фантастически трудоспособный Кальвин уже в 26 лет написал главный труд своей жизни — трактат «Наставление в христианской вере». Он создал целостную и стройную теологическую систему, положившую начало новому самостоятельному направлению в протестантизме. Авторитет Кальвина был столь высок, что городской магистрат Женевы пригласил его занять должность официального проповедника. Это привело к разительным переменам в жизни богатого и некогда веселого города. Новый порядок предписывал женевцам отказаться от суетных развлечений, удовольствий, праздников; задуматься о своей греховности, каяться; проводить время в молитвах и благочестивом чтении. Им следовало упорно трудиться, держаться скромно, носить самую простую одежду темных цветов и забыть об украшениях. Богатые бюргеры оделись в унылые платья и стали стричь волосы «в кружок», как простолюдины, а их женам пришлось отказаться от длинных шлейфов и кружев.

Несмотря на все смирение горожан, Кальвин редко бывал доволен своей паствой и продолжал клеймить ее пороки. Не всем горожанам это пришлось по вкусу; во время очередных выборов Кальвина обвинили в диктате, а также и чрезмерной строгости (за эти качества его прозвали «женевским папой») и выдворили из города. Однако вскоре его сторонники в городском магистрате одержали верх и Кальвин вернулся в Женеву триумфатором.

|

«Избавление от идолов» - сожжение католического церковного убранства в протестантском Цюрихе. |

ЧЕЛОВЕК И ПРОВИДЕНИЕ. Кальвин внушал верующим, что с рождения одни обречены на вечное проклятие, другие на спасение и никто не в силах изменить предначертанное ни добрыми делами, ни даже силой своей веры! Чем же привлекало это почти средневековое по духу учение сурового аскета состоятельных бюргеров, уверенных в себе и не склонных к самоуничижению купцов, предпринимателей, отцов города?

Согласно Кальвину, человек еще в своей земной жизни способен узнать, что ему предназначено. Ключом к этому служат его вера и успех в «мирском призвании», т. е. в избранном деле, профессии, социальном предназначении. Любой человек, кем бы он ни был — предпринимателем, ремесленником, скромным слугой или подмастерьем, — должен стремиться достичь успеха в делах (не ради почестей или наживы). Богатство, удача, признание или похвала от хозяев — знаки божественного расположения и избранности, а значит, и будущего спасения души.

Учение Кальвина, таким образом, порождало не отчаяние, а стремление к усердному труду, благочестию, бережливости и самоограничению. А эти этические нормы оказались вполне созвучны настроениям бюргерства и ранних предпринимателей эпохи зарождающегося капитализма.

Лютеранские и кальвинистские идеи подрывали позиции католической церкви, утрачивавшей «вселенскую» власть. Папы, духовенство и государи стран, сохранявших приверженность католицизму (Испания, Португалия, итальянские государства и часть германских земель), начали решительную борьбу с «протестантской ересью». Церковная и светская политика, препятствовавшая распространению протестантизма, получила название Контрреформации.

|

Попавшие в руки инквизиции подозреваемые не имели шансов на спасение: к ним применяли изощренные пытки, а затем предавали публичной казни (аутодафе) - сожжению на костре. Были распространены и массовые аутодафе, когда несколько осужденных казнили на гигантской жаровне. |

ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНКВИЗИЦИИ (особых трибуналов, расследовавших дела о ереси) стало одним из самых эффективных средств Котрреформации. В XVI в. инквизиция активно действовала в Испании и Португалии, ее суды возникли в Италии, Франции, католических землях Германии. Верховные инквизиторы выносили приговоры о запрещении и сожжении «вредной» литературы. Цензура основывалась на так называемом Индексе запрещенных книг, куда были занесены труды теоретиков Реформации, многих гуманистов, критиковавших нравы церкви и монашества, и даже деятелей самой католической церкви, касающихся опасных вопросов.

Короли-католики принимали специальные указы о преследовании еретиков. Образчиком такого законодательства стал «Кровавый указ» императора Карла V. Он грозил смертью и конфискацией имущества всякому, кто исповедовал реформированную веру или прислушивался к лютеранским и кальвинистским проповедям.

ВОИНЫ ИИСУСА. Одним из главных проводников контрреформационной политики стал Орден иезуитов, основанный в 1540 г. с целью повсеместного противостояния протестантизму, борьбы за души и умы верующих, утверждения католической веры, обращения в нее неверных и язычников. Мир был поделен иезуитами на провинции, во главе которых стояли «провинциалы», подчинявшиеся только главе Ордена — генералу, который признавал над собой авторитет лишь папы римского.

В XVI - XVII вв. иезуитские миссии проникали в Китай и Японию, Юго-Восточную Азию и Южную Америку.

В отличие от других монашеских организаций, иезуиты действовали и жили в миру. Они участвовали в политической жизни, стремились влиять на государственных деятелей, придворных фаворитов и самих монархов в интересах папского престола. Чтобы привлечь верующих, иезуиты основывали больницы, приюты, школы для бедных и университетские коллегиумы (качество образования в их учебных заведениях было очень высоким). Их ловкость и умение манипулировать людьми сделали слово «иезуит» синонимом хитрости и беспринципности. В Ордене царила жесткая, полувоенная дисциплина. Общество Иисуса допускало даже убийство во имя дела церкви.

|

Павел III (1534 - 1549) рискнул собрать

представителей разных национальных церквей в городе Тренто

(латинизированное - Тридент, откуда и название собора - Тридентский).

Он длился с перерывами 18 лет - с 1545 по 1563 г.

Тренто: спор длиною в 18 лет. |

ДЕЯТЕЛИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ сознавали, что протестанты опережают их в церковном просветительстве. Переведя Библию на народные языки, они сделали ее понятнее и доступнее для верующих; реформаторы активно издавали катехизисы — краткие изложения догматов веры. Уровень грамотности протестантского населения оказывался выше, чем в католических странах. Во второй половине XVI в. католические теологи также занялись переводами Библии, с помощью иезуитов была реорганизована система образования. Широко мыслящие деятели церкви были готовы до определенной степени признать критику со стороны протестантов, отказаться от претензий на вселенскую власть и непогрешимость пап, подчинить их решениям коллективного органа — собора духовенства. За эти идеи труды некоторых правоверных католиков, даже кардиналов, оказались в Индексе запрещенных книг.

Идеи Мартина Лютера в первой половине XVI в. широко распространились в германских землях и соседних странах. Его взгляды поддерживали не только бюргеры и крестьяне, но и дворянство, князья, монархи. Последних особенно привлекала возможность секуляризации и перераспределения богатств церкви.

|

Текст Аугсбургского религиозного мира, скрепленный подписью и печатью короля Фердинанда I. |

КНЯЗЬЯ ПРИНЯЛИ РЕФОРМАЦИЮ и возглавили протестантские церкви в Пруссии, Бранденбурге, Саксонии, Гессене, Брауншвейге, Пфальце, Вюртемберге. Король Дании Кристиан III ввел лютеранство у себя, а также в подвластных ему Норвегии и Исландии, а шведский король Густав I Ваза — в Швеции, Финляндии и прибалтийских землях. Реформацию, вводимую «сверху» государем, принято называть «королевской» или «княжеской».

ЧЬЯ ВЛАСТЬ, ТОГО И ВЕРА. Император Карл V не мог смириться с тем, что в Германии имперские князья порывают с католичеством и вводят лютеранство. В 1529 г. он попытался остановить секуляризацию в их владениях. В ответ ряд князей и городов заявили протест (отсюда — термин «протестанты», которым стали называть сторонников Реформации сначала в Германии, а затем и во всей Европе).

Противостояние немецких католиков и протестантов вылилось в две Шмалькальденские войны (1546 - 1548, 1552 - 1555), завершившиеся Аугсбургским религиозным миром (1555). Согласно ему, император признавал право князей выбирать веру для своих подданных. Восторжествовал принцип «чья власть, того и вера».

|

Под влиянием новой жены - англичанки Анны Болейн и ее протестантского окружения Генрих VIII изменил отношение к Лютеру. Особенно его привлекла идея, что светский правитель может стать главой церкви. |

ПАРАДОКСАЛЬНО, что король, совершивший реформацию в Англии и написавший трактат

в защиту 7 католических таинств, за что получил от римского папы титул

«защитника веры», поначалу был убежденным противником Лютера. Генрих III

преследовал реформаторов и запрещал ввозить протестантскую литературу в

английские порты. Все изменилось, когда король пожелал развестись с испанкой

Екатериной Арагонской, от которой у него не было наследника мужского пола.

Поскольку брак считался таинством, его мог признать недействительным только папа

римский. Однако, опасаясь гнева племянника Екатерины — короля Испании и

императора Карла V, папа отказал Генриху, что привело последнего в ярость. В

результате он запретил отправлять в Рим доходы с церковных земель и десятину, а

духовенству — обращаться к папе за судебными решениями.

АКТ О СУПРЕМАТИИ, принятый парламентом под давлением короля, в 1534 г. провозгласил независимость английской церкви от Рима (отныне она именовалась англиканской). Главой церкви стал сам монарх, а все церковные доходы начали поступать в казну. Закономерный шаг королевской реформации — секуляризация. Король конфисковал земли монастырей, церквей и часовен, при этом варварски уничтожались иконы, утварь, разрушались гробницы святых, веками почитавшихся в Англии.

Нидерланды занимали особое место в системе международной торговли: здесь пересекались морские и сухопутные пути, ведущие из Западной Европы на Балтику, в Скандинавию, в Англию и Московию. В крупных городах и портах возникало множество банков, ростовщических контор и бирж, ведущим центром Нидерландов был Антверпен.

|

Кровавый герцог. На усмирение непокорных Нидерландов Филипп II послал герцога Альбу -верного советника своего отца, опытнейшего государственного деятеля. Решив обезглавить восстание, он предал суду его лидеров-аристократов: графы Эгмонт и Горн были казнены, несмотря на их былые заслуги перед государством (Вильгельм Оранский ускользнул от герцога). Альба учредил Совет по делам о мятежах, прозванный Кровавым советом, который под его председательством осудил на смерть 8 тыс. человек. Альба обложил Нидерланды непосильными налогами, самый тяжелый из которых - 10-процентная алькабала - налог на все торговые сделки, в результате чего экономическая жизнь в стране почти замерла, начался голод. Альба же полагал, что успешно справился с мятежниками, и повелел отлить себе памятник из пушечной бронзы с надписью, прославлявшей «вернейшего слугу лучшего из королей», водворившего порядок и мир в Нидерландах. |

НИДЕРЛАНДЫ (НИЗОВЫЕ ЗЕМЛИ) всегда были жемчужиной в короне Габсбургов; 17 провинций, лежавших в низовьях Мааса, Шельды и Рейна, — один из самых густонаселенных и процветающих регионов Европы. Центральные земли — Брабант и Фландрия — издавна славились сукноделием, северные — Голландия и Зеландия — были центрами торговли, кораблестроения и рыболовства; сельскохозяйственный юг поставлял продовольствие. И в городском, и в сельском производстве развивались раннекапиталистические отношения.

Именно Нидерланды давали самые большие доходы в казну империи Габсбургов. Карл V получал оттуда около 2 млн гульденов в год, в то время как Испания давала ему не более 500 тыс. Однако к середине XV в. и эта северо-западная окраина империи стала причинять беспокойство Карлу. В Нидерландах подспудно распространилось лютеранство, позднее — кальвинизм. После отречения императора в 1555 г. эти земли достались в управление его сыну королю Испании Филиппу II (1555 - 1598). Король насадил в Нидерландах инквизицию и издал особое законодательство — так называемые плакаты против еретиков, продолжавшие традицию «Кровавого указа» его отца. Протестантов выслеживали, предавали суду и мучительным казням, а их имущество конфисковывали. Долго назревавший религиозный конфликт разразился в 1566 г. Горожане, простонародье, крестьяне, воспламененные проповедями кальвинистских пасторов, принялись громить католические церкви, уничтожая иконы и прочий «папистский хлам». В городах на деньги церкви вооружались отряды для защиты от испанцев. В стране развернулась партизанская война, которую вели лесные и морские гезы. К ним в отряды уходили крестьяне, моряки и рыбаки, ремесленники.

Морские гезы находили пристанище в портах протестантской Англии, откуда нападали на испанские суда и береговые крепости.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ восстание вступило в новую фазу в 1572 г. Суда морских гезов, вынужденные покинуть Англию, захватили нидерландский порт Брил. Испанцев изгоняли отовсюду. С огромным трудом испанская армия удерживала в повиновении южные Нидерланды. Чтобы города и деревни не достались врагу, жители Голландии и Зеландии нередко разрушали дамбы и шлюзы, преграждавшие путь морю, затопляя свои земли.

В 1579 г. северные провинции Нидерландов, а также центральные Фландрия и Брабант подписали в городе Утрехте договор (Утрехтская уния) о продолжении борьбы за полное отделение от Испании. В 1581 г. они низложили Филиппа II. Оккупированные южные Нидерланды, образовавшие так называемую Арасскую унию, были настроены менее решительно. Испанцы, продолжая контролировать их, подавили восстание во Фландрии и Брабанте. Не последнюю роль в этом сыграли колебания местных купцов и суконщиков, чьи экономические интересы были тесно связаны с Испанией.

|

Гезы: принцы и нищие.

Аристократическую оппозицию возглавили принц из дома Нассау Вильгельм Оранский, а также графы Эгмонт и Горн. |

РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ. Северные провинции, среди которых доминировали Голландия и Зеландия, ориентировались на торговлю с Балтикой, протестантскими германскими землями и Скандинавией. Они провозгласили себя независимым государством во главе со статхаудером — Вильгельмом Оранским, намеревавшимся оставаться наместником до тех пор, пока престол северных Нидерландов не примет кто-то из европейских монархов. Однако английская королева Елизавета I отклонила это предложение, а другой претендент на корону, французский принц Франсуа Анжуйский, умер.

В 1584 г. от руки наемного убийцы пал Вильгельм Оранский. Пост статхаудера перешел его сыну — Морицу Нассаусскому, значительно уступавшему отцу в политических дарованиях. Поскольку было очевидно, что новых претендентов на престол не найдется. Соединенные провинции провозгласили себя республикой. Европейские государства официально признали ее в 1648 г.

Обретение независимости от Испании послужило

началом неуклонного экономического подъема Голландии, превратившейся в одну из

ведущих держав Раннего Нового времени.

В 1533 г. на русский престол взошел трехлетний мальчик Иван IV. Его царствование длилось 51 год, и, рассказывая об этом времени, многие историки придерживались «концепции двух Иванов»: мудрого правителя, который, возмужав, окружил себя достойными советниками (Избранная рада) и провел в 1550-е гг. много полезных для Руси реформ, и злобного, полусумасшедшего тирана Ивана Грозного, перечеркнувшего во второй половине правления все достигнутые ранее благие результаты.

|

Полным безвременьем стало правление боярских группировок после

смерти Глинской (1538 - 1547). Кланы Бельских, Шуйских и родственников

малолетнего великого князя Ивана IV - Глинских боролись за власть

самыми грязными способами. Ссылки, тайные убийства и перевороты

стали обычным явлением.

Московская серебряная мелкая монета XVI в. - копейка. |

ИВАН IV ВЕНЧАЛСЯ НА ЦАРСТВО 16 января 1547 г. Спустя месяц московский царь женился на дочери покойного боярина Захарьина — Анастасии. Однако венчание на царство и брак Ивана IV мало что изменили — страной попрежнему управляли бояре. Царь развлекался охотой и пирами, путешествовал с родственниками. Мольбы подданных не трогали царя.

Судьбу Ивана IV и Руси изменил случившийся в Москве в июне 1547 г. пожар: в пепел обратилось 25 тыс. дворов, около 80 тыс. москвичей лишились крова и имущества, до 1700 горожан задохнулись в дыму. В сложившемся взбудораженное население города обвиняло стоящих у власти Глинских.

Согласно легенде, с гневной речью выступил протопоп кремлевского Благовещенского собора Сильвестр, обещая Ивану еще большие бедствия, если он не начнет сам справедливо управлять страной.

После пожара 1547 г. царь окружил себя новыми, талантливыми и яркими, людьми. Они составили к 1549 г. правительственный круг, который, с легкой руки Курбского, стал называться Избранной радой. В нее вошли братья Алексей и Данила Адашевы, их отец — Федор, боярин Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Определенным влиянием в Раде пользовался митрополит Макарий, главой ее стал Алексей Адашев.

В 1549 г. впервые в России состоялся Земский собор, вошедший в историю как «собор примирения». В Кремле члены Боярской Думы, высшее духовенство, столичные служилые и приказные люди обсуждали с царем, какие шаги следует предпринять, чтобы навести в стране порядок.

ПОЛУРЕГУЛЯРНОЕ стрелецкое войско было создано в 1550 г. Городовые стрельцы делились на конных и пеших. Стрельцы получали хлебное и денежное жалованье, огнестрельное оружие и обмундирование от казны. В мирное время они играли роль городской стражи, а также могли заниматься ремеслом и торговлей.

Основную часть русского войска XVI в. составляло конное ополчение служилых людей по отечеству.

Согласно Уложению о службе 1556 г., сын боярский, владелец вотчины или поместья, должен был выходить на службу «конен, люден и оружен». Если служилый человек приводил воинов меньше, чем полагалось, его штрафовали, а если больше, то вознаграждали.

По приговору 1550 г., во время войны запрещались местнические споры между воеводами. В «Государевом родословце» был очерчен узкий круг родовитых людей, имевших право местничать.

Подверглась реформированию налоговая система. Единицей налогообложения стала «большая соха» (размер земли). При раскладе налогов — определении «большой сохи» — учитывали качество земли и ее количество в одном поле. Для монастырей и служилых людей вводили льготное налогообложение.

Церковный собор 1551 г. собрался в Москве. Собор записал свои решения в книге из ста глав. В целом Стоглав принял меры к обузданию безнравственных поступков духовенства. Все местночтимые святые признавались общерусскими.

|

Стрельцы были вооружены аркебузами (пищалями). В бою стрельцы устанавливали их на специальные топоры-подставки (бердыши) и вели огонь по противнику. Пули носили в кожаных мешочках на перевязи, каждый пищальщик имел также рог для пороха. |

СОЗДАНИЕ ПРИКАЗОВ. Избранная рада занялась реформированием центрального управления: возникли приказы, ведавшие государственными делами. Одни приказы руководили какой-то отраслью управления; вторые — властвовали над территориями; третьи, временные, — создавались для выполнения отдельного приказа царя и позже распускались. Так, Разбойный приказ преследовал уголовные преступления; Поместный — осуществлял учет владений служилых людей; Посольский — разрабатывал внешнюю политику; Разрядный — ведал службой бояр, дворян и детей боярских; Большой приход собирал налоги; Новгородский — управлял новгородской землей; Ямской — организовывал почтовую службу, заправлял почтовыми станциями, ямами, и перевозчиками почты, ямщиками, и т. д. Во главе приказов стояли бояре, им помогали дьяки.

СУДЕБНИК, ПРИНЯТЫЙ в 1550 г., в основном повторял предыдущий (1497). Новшества касались наказания наместников и волостелей, берущих взятки. Важнейшие судебные дела изымались из ведения наместников и передавались в Москву. В прочих тяжбах в суде должны были участвовать старосты и целовальники (выбранные из местных посадских людей или черносошных крестьян). Новый Судебник запрещал обращать в холопов служилых людей, усиливал власть вотчинников и помещиков над зависимыми крестьянами; последние обязывались, подобно холопам, именовать своего господина государем, обращаться к нему за судом. Владелец земли отвечал за преступления крестьян.

Елена Глинская положила начало реформе местного управления (губная реформа; губа — территориальная единица Руси XVI в.). Иван IV и Избранная рада продолжили губную реформу. С 1556 г. все полномочия по борьбе с разбоями получили выборные губные и земские старосты.

|

Курбский

связывал возвышение Сильвестра с событиями московского пожара и

восстания 1547 г. Однако появился Сильвестр в Москве не в 1547 г., а

гораздо раньше. Уже в 1541 г. Сильвестр был одним из священников

домовой церкви московских правителей - Благовещенского собора в

Кремле. С именем Сильвестра связано появление очень интересного

сочинения XVI в. - «Домостроя», который представлял собой сборник

деловых, хозяйственных и нравоучительных советов. Близость к Ивану

IV не принесла Сильвестру ни доходов, ни высоких церковных

должностей. |

ЗАВОЕВАНИЯ ИВАНА IV. В 1550-е гг. Россия серьезно укрепила свои рубежи на востоке.

Восточное направление представляло для русской внешней политики в 1550-е гг. основной интерес. Татарские ханства на юге и востоке часто тревожили московские границы. Только во владениях Казани томилось до 100 тыс. русских пленников-рабов.

В конце августа 1552 г. 150-тысячное русское войско, оснащенное 150 пушками, осадило Казань. Начались кровопролитные стычки.

Праздник Покрова Богородицы в русском лагере сопровождался грандиозным молебном, после которого пошли на штурм Казани. Казань пала. Ханство утратило независимость.

Присоединение Казани стало существенным внешнеполитическим прорывом Руси. Крым, утратив союзника, не мог угрожать Москве одновременно с юга и востока. В плодородные земли Поволжья массами хлынули русские переселенцы. Местное население переняло у них множество полезных хозяйственных навыков. Реально вырисовывались перспективы колонизации Западной Сибири.

Астрахань — крупнейший порт и торговый центр — была присоединена вслед за Казанью. Купцы персидские, армянские и из многих других стран Востока привозили сюда экзотические товары. Контроль за Астраханью сулил огромные богатства от внешней торговли, а кроме того, отсекал от Крыма еще одного потенциального союзника. В 1554 г. астраханский хан Дервиш-Али признал свой вассалитет в отношении московского правителя, но вскоре обратился за помощью к Крыму. В ответ московские полки в 1556 г. подошли к Астрахани. Дервиш-Али бежал, а его столица сдалась без боя. В Астрахань был посажен московский воевода-наместник.

Правителей Казани и Астрахани на Руси и в Европе называли царями. Великий князь Московский и Владимирский и государь всея Руси Иван Васильевич после побед 1552 и 1556 гг. стал царем Казанским и Астраханским, что усиливало принятый им еще в 1549 г. собственный царский титул.

После покорения Казани и Астрахани Ногайская Орда, расположенная в Приуралье и на Северном побережье Каспийского моря, добровольно признала власть московского царя (правда, многие ногайцы не пожелали становиться российскими подданными и ушли в крымские владения). К 1557 г. в состав России вошла Башкирия; ранее одна ее часть признавала власть Москвы, другая — Ногайской Орды и Казахского ханства. Поволжье к концу 50-х гг. XVI в. полностью контролировалось Россией.

|

Некогда грозный Ливонский орден к середине XVI в.

одряхлел. Реформация подорвала авторитет католической церкви в

Прибалтике. Большинство горожан приняли лютеранство. Земельные

наделы католической церкви были конфискованы и отошли светским

владельцам. Ливония стала ареной острой внутренней борьбы. Помимо

конфессионального противостояния, обострились национальные и

социальные противоречия. Процветающая верхушка прибалтийских горожан

состояла из немцев, в то время как черный люд городов - эстонцы и

латыши - не допускались к городскому самоуправлению.

Русские доспехи XVI - XVII вв. |

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (Прибалтика) стало объектом внешнеполитических интересов Москвы в конце 1550-х гг. В январе 1558 г. после неудачных переговоров по поводу выплаты Орденом дани за владение древнерусским Юрьевым московские войска, численностью до 130 тыс. человек, вторглись в Ливонию. Немецкие отряды повсеместно терпели поражение. Главные силы Ордена были разбиты при Тирзене, пали Нарва и Дерпт (Юрьев), крепости Феллин и Мариенбург. Однако захватить каменные твердыни — Ригу и Ревель — московские полки в 1558— 1559 гг. не смогли. Московское государство прекратило активные боевые действия в Прибалтике и заключило перемирие с ливонцами (1559). Войска и страна устали от бесконечных походов, которые велись с 1550 г. и в немалой степени опустошили казну. Кроме того, некоторые деятели Избранной рады (А. Адашев и И. М. Висковатый) считали, что с Ливонским орденом покончено, а присоединение его владений к Москве — вопрос времени. Последнее оказалось верным лишь отчасти. Действительно в 1558 - 1560 гг. Орден прекратил существование, но вопрос о том, кто будет владеть Прибалтикой, остался нерешенным.

Счастливейшие годы для Московской Руси — середина XVI столетия: реформы и правление Избранной рады, военные победы на востоке и западе. Однако все это сменилось кровавым кошмаром 1560 — начала 1580-х гг.

|

Условия царя. Страну должно поделить на две части: земщину и опричнину. В земщине управление останется прежним, а в опричнине (самые богатые и стратегически важные земли) Иван создал особую опричную Боярскую Думу, приказы, двор, казну и войско; людишек он переберет, изменников казнит, а те бояре и служилые люди, которых он не хочет видеть в опричнине, будут лишены имений и переселены в земщину, где получат земельные дачи.

Иван IV не без гордости демонстрирует английскому послу свою казну в Кремле. |

С ПАДЕНИЕМ ИЗБРАННОЙ РАДЫ начались несчастья (1560). Противоречия между царем и его любимцами накапливались постепенно, как бы помимо воли всех действующих лиц. Мужающий царь, воспитанный единственным богоизбранным властителем, все тяжелее сносил опеку Сильвестра и осознавал, что реально страной правит А. Адашев. Позже, споря с Курбским, Иван сформулировал принцип царской власти: «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнить вольны же!» Царь желал слепого повиновения.

На Избранную раду прошедшие годы тоже наложили свой отпечаток. Набор стрелецкого войска и вспомогательного народного ополчения в военное время частично разорил центр страны. Войны требовали больших затрат, рос налоговый гнет. Народ волновался, о чем свидетельствовали распространение ересей, бегство крестьян на окраины и за рубеж, увеличение числа лихих людей.

Реформы улучшили деятельность столичных и местных государственных органов, но до полной централизации было далеко. Губные и земские старосты выполняли свои обязанности из-под палки и так же плохо контролировались из Москвы, как и их предшественники — наместники. В столице это понимали и стремились компенсировать суровостью и жестокостью.

В 1560 г. Иван сослал Сильвестра в северный Соловецкий монастырь, где протопоп принял монашество. (Царь гордился, что не казнил «попа-невежу» и не тронул его сына, а просто прогнал их с глаз долой.) Затем под опалу попали Адашевы. Алексея и Данилу отправили воеводами на Ливонскую войну, но вслед послали царский указ: взять «изменников» под стражу. Первый умер в Юрьевском замке, второго казнили. Немилость коснулась почти всех членов Избранной рады. Прежний правительственный крут распался.

ИВАН ГРОЗНЫЙ В ДЕКАБРЕ 1564 г. уехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а потом в подмосковную Александрову слободу, откуда в январе 1565 г. в столицу поступили две грамоты. Москвичи, собравшиеся на Красной площади, из царских писем узнали, что бояре, дворяне и дети боярские не желают честно сражаться против врагов, а духовенство их покрывает, поэтому царь решил оставить государство; на бояр, служилых людей и духовенство он налагает опалу, а на простой народ гнева не имеет. Делегация из бояр и церковных иерархов нашла царя в Александровой слободе страшно постаревшим. Иван поставил условия своего возвращения.

С принятием этих условий началась кровавая эпоха. По стране разъезжали в черных одеяниях опричники со своими страшными эмблемами — собачьей головой и метлой у луки седла, — как бы говорившими, что будут выгрызать и выметать измену из Московской Руси. Людей, обвиненных без каких-либо серьезных улик, хватали и тащили в застенок. После пыток страдальцев ждала мучительная смерть. Случались и массовые казни.

На Земском соборе 1566 г. часть дворян просила отменить опричнину. В ответ царь казнил до 200 челобитчиков. Тогда митрополиты Афанасий и Филипп Колычев потребовали прекращения казней, за что были смещены.

Вся опричнина, по сути, сводилась к одной цели — укрепить личную власть царя. Иван Грозный в этом преуспел.

| В декабре 1569 г. Иван Грозный с

опричным войском выступил в поход на Новгород. Поводом послужил

ложный извет об измене новгородцев, якобы желавших поддаться

польскому королю. Погром длился 6 недель, убивали всех без разбора

(по оценкам ученых, погибли от 3 до 10 тыс. невинных людей), грабежу

подверглись все дома и храмы. Иван Грозный, вооружась молотом,

крушил стены Святой Софии в тщетных поисках будто бы спрятанной

изменниками новгородской казны. Ее не нашли, но обогатились

опричники баснословно. Иноземный проходимец Г. Штаден, служивший в опричнине, хвастал в своих «Записках»: «Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, вернулся же я с 49-ю, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра». |

Когда в 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей двинулся на Москву, земское войско заняло указанные ему рубежи обороны, а опричное даже не подошло к своим. В итоге Девлет-Гирей сжег город. Россия чуть было не потеряла Астрахань: перепуганный Иван Грозный приказал послам на переговорах с крымцами уступить ее, но хан потребовал и Казань. Переговоры прервались.

На следующий год Девлет-Гирей повторил набег и был встречен объединенным войском под командованием М. И. Воротынского (воеводу спешно вернули из опалы). В 50 верстах от Москвы, у деревни Молоди, Воротынский наголову разбил татар. Через год Иван своеобразно отблагодарил воеводу: Воротынского как изменника опалили на медленном огне и отправили в ссылку, однако несчастный умер по дороге.

События 1571 - 1572 гг. продемонстрировали несостоятельность опричнины. Иван Грозный объединил страну (слова «опричнина» и «опричник» запретил). Исчезли черные одеяния, собачьи головы, метла, в 1573 - 1575 гг. казнили многих опричников.

После опричнины (1572 - 1584) Россия вступила в затяжной кризис, усугубившийся неудачным завершением войны с Ливонским орденом. В последние годы царствования Ивана IV началось покорение Сибири.

|

В 1569 г. в городе Люблине Литва и Польша объединились в одну сильную «республику» (Речь Посполитая), короля которой выбирали магнаты. Смерть Сигизмунда II Августа (1572) поставила вопрос о монархе. Иван Грозный предложил себя, но большинство польско-литовской аристократии предпочло Стефана Батория (1576).

Трансильванский воевода Стефан Баторий. |

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Россия продолжала вести изнурительную Ливонскую войну. Союзником России выступила Дания, оспаривавшая у Швеции контроль над Прибалтикой. Русь и Дания рассчитывали создать Ливонское королевство, посадив на трон датского принца Магнуса, женатого на племяннице Ивана Грозного. Против выступили Швеция и Польша с Литвой, которые (по счастью для Москвы) враждовали друг с другом.

Войска Ивана Грозного и принца Магнуса осадили «шведский» Ревель и безуспешно пытались его взять (1576 - 1577). Не овладели союзники и Ригой, зато к 1577 г. под их власть перешла вся остальная территория Прибалтики.

С УТВЕРЖДЕНИЕМ на польско-литовском троне Батория военные действия между Русью и Речью Посполитой усилились. Баторий заключил антирусский союз с Крымом, наладил отношения со Швецией, на сторону Батория перешел и принц Магнус. В 1578 г. русские сдали полякам несколько небольших ливонских крепостей, в 1579 г. — Полоцк. Еще через год шведы отвоевали у России Нарву. В 1581 г. войска Батория вторглись в северные пределы Руси, разрушили Великие Луки и осадили Псков. Только благодаря героизму псковичей, руководимых воеводой И. П. Шуйским, поляки были остановлены. Россия со всей очевидностью проиграла Ливонскую войну.

В 1582 г. в Ям-Запольске было заключено перемирие с Речью Посполитой на 10 лет, по которому Баторий возвращал захваченные русские города, а Россия соглашалась на переход Ливонии к Польше. В 1583 г. в Плюссе подписали перемирие со Швецией сроком на 7 лет. За Швецией оставались все завоеванные земли, в том числе Карелия, города Нарва, Ям, Копорье, Иван-город. За Русью сохранялось устье Невы с выходом к Балтийскому морю.

|

Хан Кучум.

Нападение Кучума на лагерь Ермака. |

ДЕЛА РОССИИ НА ВОСТОКЕ выглядели значительно лучше: в последние годы царствования Грозного произошло покорение Сибири. Форпостом продвижения русских в Сибирь служило Приуралье, которым фактически владели купцы Строгоновы. По рекам Каме и Чусовой им принадлежали 39 деревень с 203 дворами, город Сольвычегодск, монастырь и несколько острогов по границе с Сибирским ханством.

Царь всячески поддерживал Строгоновых: еще в 1558 г. он дал им грамоту, позволявшую прибирать охочих людей и селить их у себя, а в 1574 г. пожаловал новую — на сибирские земли по Туре и Тоболу.

ОТРЯД ЕРМАКА, нанятый Строгоновыми, двинулся за Урал в сентябре 1581 г. (по другим источникам, 1582 г.) и выиграл первые столкновения. Сибирские татары почти не знали огнестрельного оружия и боялись его. Кучум выслал навстречу непрошеным гостям своего храброго племянника Маметкула с 10-тысячным войском. Решающая битва произошла недалеко от ханской столицы Кашлыка. В сече полегло 107 казаков и много больше татарских воинов. Маметкула полонили, Кучум с остатком верных ему людей бежал. По существу, Сибирское ханство перестало существовать. Притесняемые татарами народы, заинтересованные в торговле с Россией, обязались платить дань пушниной Ермаку.

Ермак вскоре погиб. Сбежавший пленник ночью подвел к неохраняемому лагерю казаков неприятелей. Татары многих перебили. Ермак прыгнул в Иртыш и пытался доплыть до лодки, но тяжелый панцирь (по преданию, подарок Ивана Грозного) утянул его на дно. Оставшиеся в живых казаки собрались было возвратиться в Россию, но с Урала подошло подкрепление.

В 1570 - 1580-е гг. центр и запад Руси представляли собой печальное зрелище: войны, эпидемии, ужасы опричнины унесли в могилу тысячи людей, многие бежали в Литву, на Дон, Урал и к Волге. Под Москвой обрабатывалось 16% пашни, а у Новгорода и Пскова — только 7,5%. Чтобы прекратить бегство крестьян, Иван IV в 1581 г. ввел «Заповедные (запретные) лета». В дальнейшем (в 1597) был учрежден 5-летний срок сыска беглых крестьян («Урочные лета»). Так были заложены основы крепостного права.

На рубеже XV - XVI вв. в Западной Европе сложилась новая форма государственной власти — абсолютная монархия. Ее отличало практически неограниченное правление государя. Он нередко отказывался от созыва представительных органов (Генеральные Штаты, парламент, кортесы), в политике опирался на созданный им бюрократический аппарат, состоявший из чиновников, получавших жалованье из казны и потому преданных монархии. Важными рычагами управления в руках короля были также централизованная финансовая система и регулярная армия нового образца.

|

Франциск I Французский (портрет работы Ж. Клуэ) - просвещенный монарх, покровитель литераторов и художников, при дворе которого работали Леонардо да Винчи и Бенвенуто Челлини, строитель дворцов и коллекционер. |

К КОНЦУ XV в. завершилось «собирание» королями французских, испанских, английских земель. Формировались крупные государства, в которых постепенно стирались различия между многочисленными народностями, и возникали единые нации — французская, испанская, английская. В других регионах Европы — в Германских землях и в Италии не сложились мощные централизованные государства, но и там шла консолидация земель вокруг местных политических центров. Монархи или князья стремились подавить сопротивление крупных магнатов, лично контролировать и унифицировать судебную и административную системы.

«ЗЕМНЫЕ БОГИ». Политическая мысль эпохи абсолютизма воскресила средневековую теорию божественного происхождения королевской власти, которая пришлась как нельзя кстати сторонникам «новой монархии», утверждавшим в своих трактатах, что король получает неограниченную власть непосредственно от Бога и является гарантом божественного порядка, справедливости и правосудия на земле. Любые попытки сопротивления монарху объявлялись недопустимыми.

В странах победившей Реформации особый акцент делался на то, что власть светского государя (врученная ему самим Творцом) выше власти церковных владык и римского папы (полученной от Бога Сына, Христа).

|