История с древнейших времён до XV века

|

Монастырский скрипторий в XV в. |

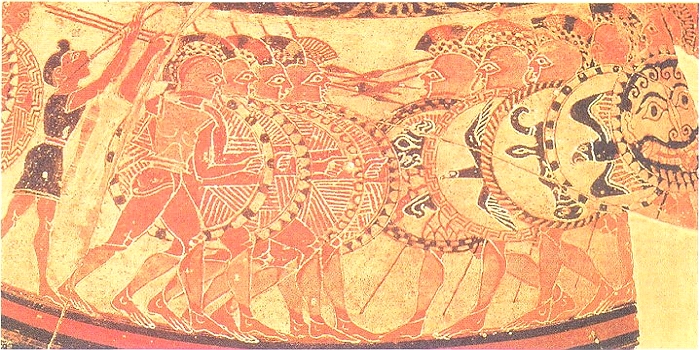

Первые цивилизации возникли в долинах великих рек Азии и Африки: Нила, Тигра и Ефрата — на рубеже IV и III тыс. н.э. Затем в долине Инда, Хуанхэ и Янцзы. Народы, населявшие эти долины, первыми в истории человечества создали образцы письменности, построили города с дворцами и храмами, ввели такое новообразование, как государство, поднялись до непревзойденных высот в культуре и искусстве. Через несколько веков, во многом благодаря их влиянию и культурным контактам, цивилизации появились за пределами узких рамок речных долин. Народы Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной, Средней и Малой Азии создали свои уникальные центры культуры и государственности. Весь этот многообразный мир древних обществ получил название Древний Восток. Именно на Востоке появились первые мировые империи, огромные державы, в которых под властью царя-завоевателя оказывались многочисленные народы и страны. Античность — завершающий этап исторического развития народов Европы, Передней Азии и Северной Африки в эпоху Древнего мира. Центром античного мира стали Греция и Италия, но его влияние распространялось на обширные территории вокруг Средиземного моря. Античное общество в период своего наивысшего развития охватывало пространства от Британских островов до Нильских порогов, включая пески Сахары, и от Испании до Месопотамии. Завоевания Александра Македонского раздвинули границы античного мира вплоть до Индии и Средней Азии. На этих землях античное общество существовало бок о бок с многочисленными варварскими народами.

Каждая из цивилизаций проходила этапы становления, расцвета и упадка. Гибель Римской империи — традиционный рубеж окончания истории Древнего мира. Время от падения Рима и до эпохи Возрождения в исторической традиции получило название — Средние века. Это было время противоборства мощных цивилизаций, объединенных на религиозной основе, соперничества двух миров — христианского и мусульманского.

Окруженный со всех сторон горами, морями, степями и пустынями. Древний Египет, расположенный в узкой долине Нила, жил под знаком могущества этой великой реки.

|

Раскрашенный глиняный сосуд додинастической эпохи для хранения зерна. |

Геродот справедливо назвал Древний Египет «даром Нила». Его разливы удобрили почву, сформировали в течение тысячелетий плодородный слой земли, который стал основой земледелия. Сезонные изменения уровня нильской воды, от которых зависела вся жизнь египтян в древности, обусловили создание первых календарей, положили начало счету и измерениям. Быть урожаю или бескормице — определял Нил. Наблюдая за ним, можно было рассчитать смену ветра и появление птиц, предсказать нашествие саранчи и буйство эпидемий. Великая река научила египтян присматриваться к небесным светилам — так зародились астрономия и другие естественнонаучные знания.

|

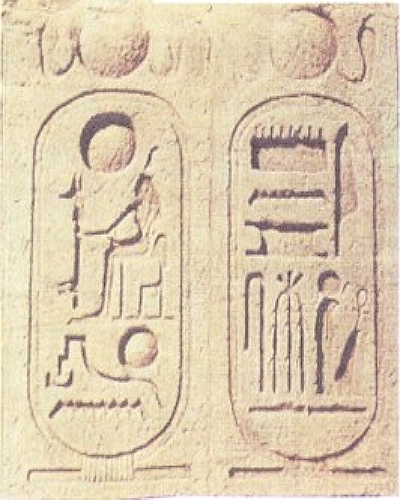

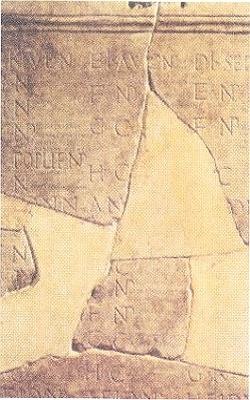

«Царские списки» фараонов составил в IV в. до н. э.

египетский жрец и историк Манефон. Он расположил имена правителей в

хронологической последовательности с XXI по IV в. до н. э. Огромный

список Манефон разделил на тридцать династий. Деление это условно,

но наука использует труд Манефона до сих пор.

|

Самые ранние сведения об удивительной цивилизации относятся к IV тысячелетию до н. э. Именно тогда там сложилось одно из древнейших государств. Этому предшествовала многовековая и почти неизвестная нам борьба мелких самостоятельных образований (номов), которая завершилась созданием двух крупных государственных объединений — царств Верхнего и Нижнего Египта. В период с 3050 - 2715 г. до н. э. оба царства объединились. Верхнеегипетский правитель Мина (Менее) стал первым царем всего Египта, родоначальником I династии. Столицу единой державы — Мемфис он заложил на стыке Нильской дельты и долины, что способствовало развитию морской торговли с Левантом.

|

Великолепно сохранившийся исполин пять тысячелетий охранял великую пирамиду Хефрена. |

ФАРАОНЫ ПЕРВОЙ ДИНАСТИИ начали строить себе огромные усыпальницы: внушительные сооружения из сырого кирпича и камня. Архитектура захоронений (пирамид) отражает почтительный страх (он сохранялся долгие столетия) , который испытывали египтяне по отношению к великой «стране мертвых».

Древнейший из известных погребальных комплексов — пирамида фараона Нечерхете-Джосера в Саккаре. Это первое в истории человечества монументальное каменное строение. Оно пышно украшено колоннами, отделано светло-голубым фаянсом, изображениями фараона. Строил это чудо великий зодчий, математик, астроном и медик Имхотеп, которого древние греки отождествляли с легендарным Асклением.

|

«Книга мертвых» повествует о том, что после смерти человек попадает на загробный суд, где председательствует Осирис. Суд должен рассмотреть поступки прибывшего и решить его дальнейшую судьбу в загробном мире. |

Одно из чудес света — пирамиду фараона Хеопса (Хуфу), гигантское сооружение высотой 146,6 м, возводили, по словам Геродота, 20 лет. А перед тем еще 10 лет прокладывали дороги к огромной стройплощадке. Создателям пирамиды удалось решить множество важнейших как технических, так и уникальных архитектурно-строительных задач: под камерой для саркофага и над входом в пирамиду они впервые применили треугольные арки и своды, воспринимавшие чудовищный вес лежащих над ними камней. Несколько пустых помещений было сделано над камерой саркофага с той же целью.

Внутри пирамиды испещрены многочисленными надписями, известными науке как «Тексты пирамид» — древнейшее в истории собрание религиозных текстов.

К ним примыкает и знаменитая «Книга мертвых», в полном объеме сложившаяся в XVIII в. до н. э.

|

|

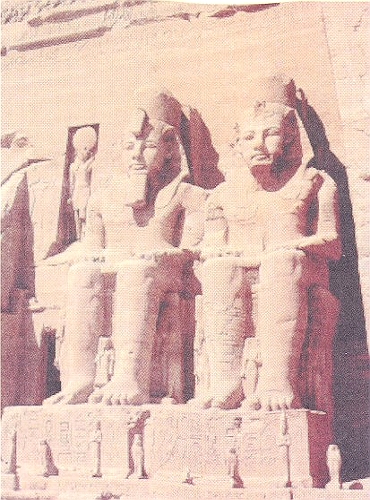

| в Египте в Абу-Симбеле обнаружены величественные пещерные храмы. Древние строители вырубали их, основываясь на глубоком знании астрономии: ежегодно в день восшествия на престол Рамсеса II - 20 октября - солнечный луч пронизывал подземные залы и, проникнув в святилища, падал на лики Амона и Рамсеса II; постепенно из тьмы выступала панорама битвы при Кадеше, иероглифический текст мирного договора с хеттами, заключенного навечно. | |

Письменность — одно из величайших достижений цивилизации. Тысячелетиями люди не фиксировали специальными графическими знаками то, что видели и о чем говорили. В древности информация передавалась на расстояние и закреплялась во времени с помощью пиктографии, бирок и зарубок. С рисуночного письма начинается история письменности.

СОВРЕМЕННОЕ АЛФАВИТНОЕ ПИСЬМО берет начало в древнеегипетском языке, в котором не фиксировались гласные, поэтому односложные слова записывались как один звук. Финикийцы познакомились с изображением таких слов-звуков и на их основе создали алфавит.

Основным писчим материалом древности был папирус (в переводе с греческого — «источник пищи») — многолетнее травянистое растение. В древности папирус использовался для различных целей: корень шел на топливо, стебель употреблялся в пищу, из кроны изготовлялись украшения для статуй богов и фараонов. Из сердцевины стебля выделывали собственно то, что сегодня называется папирусом, — писчую бумагу древности.

Из Тулона в Египет 19 мая 1798 г. направилась армия Наполеона Бонапарта. В ней, как писали современники, было 38 тыс. солдат, 2 тыс. пушек и 175 ученых, среди них топографы, лингвисты, археологи, геологи. Политическим и военным планам Наполеона не суждено было сбыться. Но наука получила мощнейший импульс — было описано множество исторических памятников, в том числе и базальтовая плита из местечка Розетта, вошедшая в историю науки как Розеттский камень. На нем была высечена загадочная трехъязычная надпись: по-древнеегипетски, в демотическом варианте (на разговорном языке времен Птолемеев) и по-древнегречески.

В начале XVIII в. в Персеполь, древнюю столицу Персии, приехал немецкий ученый Энгельберт Кемпфер. Он срисовал в развалинах персепольского царского дворца загадочную надпись, выполненную клинообразными знаками. Кемпфер не смог расшифровать текст, но ввел в науку термин « клинопись».

|

Прочесть папирусы ученые смогли только после появления специальной науки - египтологии. Ее рождение датируется 1822 г., когда великий французский ученый Жан Франсуа Шампольон расшифровал древнеегипетскую надпись на Розеттском камне и на этой основе создал первую грамматику древнеегипетского языка.

|

ЗНАКАМИ-КЛИНЫШКАМИ пользовались народы, нередко говорившие на разных языках и жившие в совершенно обособленных друг от друга странах. Клиновидные знаки стали первым языком межгосударственного общения. Неудивительно, что следующий шаг к дешифровке клинописных текстов был сделан в Вавилоне. Датский ученый Карстер Нибур проводил там археологические раскопки, из которых привез тексты, записанные клинописью на глиняных табличках. Нибур пытался их дешифровать, но успеха не достиг.

Первый удачный шаг на этом пути сделал немецкий профессор математики Георг-Фридрих Гротефенд. Он знал, что писцы Древней Персии выделяли царские имена. Сопоставив идентичные аккадские (ассиро-вавилонские) и древнеперсидские тексты, Гротефенд сумел прочесть некоторые слова вавилонских табличек.

При раскопках дворца ассирийского царя Ашшурбанапала в его знаменитой библиотеке были найдены таблички-словари, составленные ассирийцами. Они помогли ученым разобрать надписи одного из древнейших языков Двуречья — шумерского — родоначальника всех клинописных систем.

В 1857 г. четверо ассирологов — Генри Раулингсон, Эдуард Хинкс, Фокс Тальбот и Жюль Опперт, работая независимо друг от друга, сделали идентичный перевод клинописной надписи царя Тиглатпаласара I. Так родилась наука ассирология, выросшая из поисков ученых, которые расшифровали клинописные надписи.

|

|

|

|

«Резервные головы» - скульптурные портреты из известняка. Находились в гробницах вельмож и считались вместилищем души умершего. Усыпальницы часто подвергались разграблению. Чтобы сбить с толку воров, при строительстве погребальных сооружений создавались ложные камеры, на стенах изображались духи зла. Вельможи при жизни заказывали скульпторам свое изваяние из известняка. |

Вельможа с супругой поклоняются богам, возглавляет которых Осирис (гробница Сеннеджема в Фивах). |

Во времена Среднего царства (XXI - XVIII вв. до н. э.) в Египте усилилась власть сорока номархов. Фараон Сенусерт II (1862 - 1843 гг. до н. э.) и его сын Аменемхет III (1843 - 1798 гг. до н. э.) пытались заменить наследственных номархов своими ставленниками, но столкнулись с мощным противодействием. Децентрализация власти и развитие среднего слоя населения Древнего Египта дали мощный импульс расцвету литературы.

Сложные отношения между центром и номархами (правителями областей) подтверждает сравнение царских усыпальниц и гробниц местных властителей. Многие захоронения фараонов Среднего царства — довольно скромные сооружения, сложенные из необожженного кирпича. В то же время известны пышные гробницы царских подданных, высеченные в скалах. Там были роскошные помещения, в которых хранились дорогие вещи и «резервные головы», стены их покрывались комплиментарными «автобиографиями» вельмож, реалистически изображающими богатство и могущество погребенных.

Желая упрочить центральную власть, фараоны способствовали усилению средних слоев населения. Этот процесс нашел свое отражение в погребальных надписях и рисунках — подлинной энциклопедии древнеегипетской жизни. Иногда, подражая высокопоставленным покойникам, люди скромного положения прибавляли к своему имени слово «житель» или «жительница» города, что вызывало насмешки представителей привилегированных слоев.

Известно наставление некоего Дау, отдававшего своего сына Ахтоя в придворную школу и перечислявшего ему разные профессии с их невзгодами как удел человека низкого звания. Текст этот вошел в историю древнеегипетской цивилизации под названием «Сатира на профессии».

Среднее царство нередко называют золотым веком долины Нила. Одна из жемчужин мировой цивилизации — «Потерпевший кораблекрушение» — пришла к нам именно из Египта золотого века.

|

Мумификация - естественное высыхание тела в сухих

почвах или искусственное (обработка специальными жидкостями

-бальзамами).

|

ДРУГОЙ ЦЕННЕЙШИЙ ПАМЯТНИК золотого века -«Странствия Синухе» — любимый текст египетских писцов и современных египтологов. Его читали, цитировали (в том числе в храмовых надписях), переписывали с учебными целями и просто для эстетического удовольствия. Большинство литературных произведений Древнего Египта дошло до нас в копиях времен Нового царства (XVI - XI вв. до н. э.). «Странствия...» значительно старше, они сохранились на двух папирусах Среднего царства. Некоторые специалисты полагают, что «Странствия Синухе» стал предшественником знаменитой «Одиссеи» и многих позднейших романов-путешествий.

В XVIII - XVII вв. до н. э. внутренняя ситуация в Египте осложнилась. Фиванский ном стал центром сопротивления захватчикам-гиксосам, а его правители провозгласили себя фараонами и основали XVII династию. При фараоне Яхмосе I на карте Древнего мира появилось новое образование — Египетская империя.

ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ для Среднего царства представлял племенной союз гиксосов, который сформировался на обширных пространствах Южной Палестины, Северной Аравии и Синайского полуострова. В XVII в. до н. э. гиксосам удалось оккупировать всю Дельту, а затем распространить свою власть и на Верхний Египет. Начался период господства иноземцев — гиксосов. Административным центром нового государства, включившего в себя кроме собственно Египта Синайский полуостров, Палестину и Сирийскую степь, стал город Аварис (современный Тель-Эль-Даба) в восточной части Дельты. Неустойчивое правление иноземцев продолжалось более ста лет, поэтому фиванские фараоны правили одновременно с гиксосами. Египетские войска при Яхмосе I, основателе восемнадцатой династии, захватили город-крепость Аварис и изгнали врагов из страны. Под ударами египтян гиксосское государство развалилось, и с тех пор появилось новое образование — Египетская империя.

|

Храмовый комплекс Дейр-Эль-Бахри, который называют египетским Парфеноном, был сооружен при царице Хатшепсут. |

Фараоны восемнадцатой династии последовательно расширяли пределы своей державы, проводя экспансионистскую политику в Сирии, Палестине и Месопотамии.

Среди сотен известных правителей Древнего Египта подавляющее большинство составляли мужчины. Египтяне рассматривали царствующих женщин как нечто противоречащее традиции, согласно которой фараон — сын Бога — прежде всего мужественный, сильный воин. Можно только догадываться, какими незаурядными качествами должна была обладать царица Хатшепсут, которая короновалась как законный фараон и при прямом наследнике мужского пола Тутмосе III управляла страной более 20 лет.

ПРИЕМНЫЙ СЫН ХАТШЕПСУТ - Тутмос III полностью восстановил экспансионистский характер внешней политики Египта. Совершив 17 походов в Азию, он стал величайшим фараоном-завоевателем: его империя простиралась с севера на юг на 3200 км.

В череде властителей, следующих за Тутмосом III, особенно выделяется Аменхотеп IV — самый удивительный фараон. Он установил культ единого бога Атона — бога солнечного диска с лучами-руками, дарующими людям жизнь, радость, любовь и истину.

Решительные действия фараона подорвали могущество фиванского жречества и знати. При Тутанхамоне все вернулось к прежнему: Ахетатон был разрушен, а имя фараона-реформатора стерто во всех храмах.

Но память о нем сохранила его жена и вдохновительница реформ знаменитая Нефертити.

|

В 1922 г. при раскопках неразграбленной гробницы

Тутанхамона X. Картер нашел царский саркофаг длиной 184 см, целиком

изготовленный из инкрустированного золота. |

Смута в стране после смерти Эхнатона привела к ослаблению империи. Осложнилась ситуация в Сирии и Палестине, на которые претендовали хетты. Лишь Рамсес II — один из известнейших фараонов, остававшийся на престоле 67 лет, — нанес им поражение у Кадеша. Египтяне потеряли много воинов, но не овладели этим городом. Только через 16 лет Рамсес II заключил мир с хеттским царем Хаттусили III. Гарантией стабильности мира стал династический брак Рамсеса II и хеттской царевны. С тех пор египтяне и хетты не воевали.

Черты экономики Нового царства сохранялись в Египте вплоть до VII - VI вв. до н. э., когда страна наконец вступила в железный век. Поздний период Египта длился до его завоевания Александром Македонским, случившегося в 332 г. до н. э.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ — наиболее характерная черта того времени. Распалась единая государственная система хозяйства. Доминирующее положение заняли хозяйства правителей номов и связанных с ними номовых храмов. в номах создавались свои чиновничьи аппараты и армии. Время от времени раздробленная страна объединялась благодаря усилению влияния той или иной местной элиты, основывающей собственную династию. Последние образовывались и иноземцами-завоевателями: ливийцами, нубийцами и др. Раздробленный и раздираемый противоречиями поздний Египет не вел завоевательных войн. Напротив, он становился объектом порабощения своими африканскими соседями и позднее великими державами Передней Азии.

|

Псамметих I - последний фараон в Египте. |

Фараон Псамметих I предпринял последнюю удачную попытку объединить Египет. Опираясь на наемное войско, набранное из греков-ионийцев, он победил нескольких соперников-номархов. Его поддержали крупнейшие центры страны — Мемфис, Гераклеополь и Фивы. Около 665 г. до н. э. объединение государства было завершено. Псамметих I, используя могущество единой страны, при поддержке Лидии и, возможно, Вавилона вытеснил из Египта ассирийцев, которые владели страной предшествующие 15 лет. Фараон укреплял оборонную мощь государства. В ключевых крепостях на востоке (Дафны), на западе (Марея), на юге (Элефантина) он разместил мощные воинские гарнизоны. Фараон-объединитель то военными, то дипломатическими средствами вмешивался в азиатские и африканские дела. Египет его времени вел оживленную торговлю с Финикией, Карфагеном, поддерживал дружественные отношения с Иудеей. От скифов Псамметих I откупился богатыми дарами. Этот фараон играл заметную роль в борьбе Вавилонии и Мидии с Ассирией. Однако его попытки поддержать слабеющую Ассирию закончились неудачей. Потомки Псамметиха I продолжали (и небезуспешно) разыгрывать «азиатскую политическую карту».

| Танис (совр. Сан-Эль-Хасар) был столицей страны в начале I тысячелетия до н. э. Это единственный город Дельты, сохранившийся с такой полнотой, что может справедливо считаться «музеем под открытым небом». В нем обнаружен некрополь царей XXI - XXII династий, дающий ценные сведения по истории того времени. Гробницы царей и царевичей представляют собой склепы, состоящие из нескольких камер. Археологи обнаружили в них саркофаги с мумиями, богатейший погребальный инвентарь, украшения, статуи. Особый интерес представляет величественный «Дом Рамсеса», гармонично вписанный в панораму города. |

ВАЖНЕЙШИЙ экономический фактор позднего Египта — повсеместное распространение железа, которое с VII в. до н. э. стало основным материалом для изготовления орудий труда и оружия. Сравнительно позднее и медленное вступление долины Нила в железный век объясняется тем, что здесь не было залежей ни железной руды, ни дерева для ее переплавки.

В распространении железных изделий, в первую очередь оружия, значительную роль сыграли греческие наемники, которые с VII в. до н. э. систематически привлекались в армию фараонов.

|

Голубой фаянсовый гиппопотам - тотем, охраняющий жилище. |

Доминировала обработка различных металлов в ремесле. Огромное количество бронзовых фигурок божеств, нередко с инкрустациями, буквально наводнило Египет и соседние страны. Сокровища из гробниц в Танисе (маски мумий, ожерелья, пекторалии, серьги, браслеты и другие украшения из золота, серебра и драгоценных камней) подтверждают высокий уровень ювелирного ремесла.

| Одна из самых ярких и драматичных страниц позднего Египта - его взаимоотношения с Кушитским царством. В VIII в. до н. э. на территории Куша (Нубии) образовалось самостоятельное государство со столицей Маната, расположенной в районе Четвертого порога Нила на торговых путях вблизи мест золотодобычи. В середине VIII в. до н. э. правитель Напаты Кашта воспользовался нестабильной ситуацией в Египте и совершил успешный поход на его территорию. Он добился причисления своей дочери к сложной иерархии фиванского жречества в качестве верховной жрицы, так называемой супруги Бога (Амона). В Фиваиде надолго остались кушитские военные отряды. Все это позволило кушитским царям утвердиться в своих претензиях на Египет. Около 712 г. до н. э. он был полностью покорен кушитскими царями. Египет и Куш объединились в одно государство. |

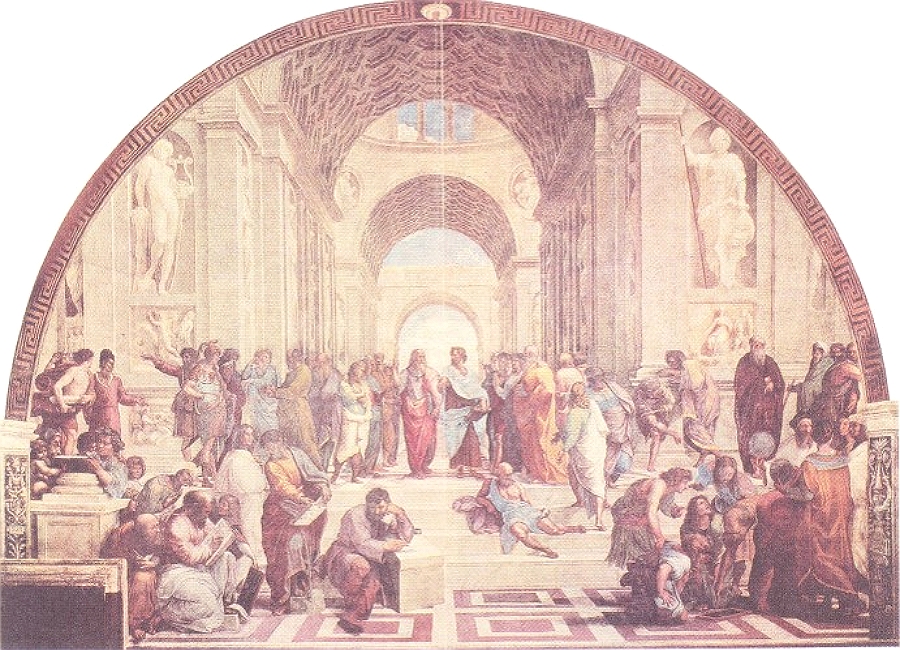

ПОЗДНИЙ ЕГИПЕТ испытал на себе множество иностранных влияний. Особенно ощутимо сказалась на его культуре греческая цивилизация. Греческие торговцы, ремесленники во множестве селились в дельте Нила. Псамметих I и его потомки установили политические и культурные связи с греческими полисами. Эллинистическое искусство существенным образом воздействовало на египетскую скульптуру и рельеф. Египтяне стали отправлять своих сыновей для обучения языку и наукам к грекам-колонистам. Встречный процесс шел в Греции. Тамошние интеллектуалы восхищались величественными храмами и пирамидами, литературой и политической культурой Египта. Легенды сохранили истории о путешествиях на берега Нила греческих певцов и поэтов — Орфея, Мусея, Гомера, зодчего Дедала, законодателей Ликурга и Солона. Египетское искусство входило в моду — в вазовой росписи греков появились лотосы, изображения египетских божеств и символов. Геродот одним из первых воссоздал египетскую историю по рассказам своих земляков и записям египетских жрецов, а также на основе собственных впечатлений во время путешествия в долину Нила. Египетская и античная цивилизации стремительно (по меркам истории) сближались. Неудивительно, что в 332 г. до н. э. войска Александра Македонского, положившие конец персидскому владычеству в Египте, были благожелательно встречены местным населением. Александра провозгласили сыном бога Амона и увенчали короной египетских фараонов. С этого момента Египет вошел в культурно-исторические границы античного мира.

Этот регион четко делится на Южный Шумер и Северный Аккад. Первый древнее, он возник в четвертом тысячелетии до Н. Э., фактически это первая известная на Земле цивилизация. Изначально здесь сложилось множество мелких городов-государств: Урук, Ур и т. д. Письменность шумеров расшифрована, но их трудно отнести к какой-либо современной языковой семье.

Аккадцы известны с третьего тысячелетия до н. э., когда возникли их, аналогичные шумерским, города-государства: Аккад, Мари, Лагаш... Аккадский язык относят к семитской группе обширной семито-хамитской языковой семьи. В политическом и культурном отношении Аккад является учеником Шумера.

Для истории Древнего Двуречья (в противоположность Египту) характерно было состояние нестабильности, что отчасти стимулировало относительно быстрое развитие региона. Города отчаянно боролись за власть, что иногда выливалось в создание крупных государств. Первая попытка построения империи была предпринята Саргоном Аккадским, объединившим все Междуречье в «Царство четырех стран света». Однако образованное Саргоном государство просуществовало недолго.

|

Изысканные памятники шумерского прикладного искусства (штандарт -переносной балдахин с изображением военных сцен, выполненных в мозаичной технике). |

Гораздо более сильным государством была империя третьей династии Ура, под руководством которой власть в регионе снова перешла к шумерам. Она просуществовала более века. Экономическая жизнь Месопотамии, руководимой Уром, отличала крайняя упорядоченность. Господствующей формой были крупные государственные хозяйства, все производственные процессы внутри которых были расписаны с чрезвычайной тщательностью (сведения сохранились на глиняных табличках, содержащих обширную документацию). Господство шумерской цивилизации простиралось от южного побережья Малой Азии через все Двуречье, охватывая южное побережье современного Ирана и северное побережье Аравии. Влиянию шумеров были подвержены и более дальние страны, например, хараппская цивилизация долины Инда.

Однако, будучи полиэтничной (шумеры составляли в ней меньшинство населения), эта империя постепенно стала ареной борьбы между провинциями. Западные (Сирия, Палестина) территории проявляли тенденцию к отпадению. Против них шумерские цари привлекали воинственных эламитов (население княжества на примыкающей к Месопотамии территории Иранского нагорья). Борьба приняла опустошительный характер и привела не только к гибели империи и потере шумерами политического преобладания, но и к их ассимиляции Аккадом.

| Гильгамеш -

полулегендарный правитель города Урука (XXVIII в. до н. э.), герой

шумерских эпических песен и большой поэмы рубежа III - II тыс. до н.

э. «Эпос о Гильгамеше» - памятник клинописной литературы, восходящий

к шумеро-аккадской традиции. Повествует о том, как шумерский

царь-полубог совершает множество подвигов (постройка городской стены

Урука, поход в горы за кедровым лесом) в попытке «создать себе имя»

и достичь бессмертия. Вотивные статуэтки шумеров - своеобразные памятники скульптуры (небольшие фигурки, до 40 см, изготовленные из местного алебастра, известняка или песчаника), как правило, с сильно искаженными пропорциями тела и лица, утрированными чертами, например широко раскрытыми просящими глазами, большими оттопыренными ушами. В магических целях такие фигурки ставились в храмах в культовых нишах, чтобы они «просили» и «молились» за того, кто их поставил. |

Ассирия. После периода хаоса выросло значение молодого аккадского города Вавилон. Царь Хаммурапи (знаменитый по стелле, на которой сохранились тексты его законов) вновь объединил Междуречье, создав Древневавилонскую империю. Однако при его преемниках она получила страшный удар от хеттов (индоевропейского народа, населявшего Малую Азию (нынешняя Турция без Курдистана) и в течение второго тысячелетия до н. э. образовывавшего могущественное государство). Хетты ограбили Вавилон и ушли, но ослабленная после войны страна стала легкой добычей горного племени касситов, около пяти столетий осуществлявших там свое господство.

Постепенно на северной окраине Месопотамии сложилась новая, родственная аккадцам, этническая общность - ассирийцы. Они, не проявляя особой оригинальности в сфере литературы, искусства, не создав передовых форм хозяйственной деятельности, шли к господству над всем Ближним Востоком. Делалось это исключительно военным путем.

Дело в том, что политическую борьбу в городах Древней Месопотамии часто упрощенной форме можно представить как противостояние финансово-жреческой и военной группировок. в Ассирии безусловную победу одержали военные и навязали всем окрестным государствам тотальную войну на уничтожение.

На пути к мировому господству эту страну подстерегали три срыва. Первый раз она натолкнулась на мощную державу Хаммурапи. Второй раз Ассирия явилась объектом нашествия арамеев. Арамеи были еще одним семитическим народом, первоначально занимавшим территорию современной Иордании. Они наводнили многие районы Ассирии, рассекая ее территорию на отдельные куски. Постепенно, арамейский язык вытеснил аккадский (Иисус Христос в первом веке н. э. говорил по-арамейски). Но арамеи не создали единой державы, и куски Ассирии, концентрировавшиеся вокруг ее уцелевших городов, вновь срослись в единое целое, продолжив экспансию.

|

Гипсовая статуя царя. |

В третий раз опасность подстерегала Ассирию с Севера, в лице новой державы — Урарту (население которой, видимо, принадлежало к хурритам, чьими отдаленными потомками являются многие народы Кавказа).

Цари Урарту, схватившись с Ассирией не на жизнь, а на смерть, старались вклинить свои владения в ее территорию на западе и востоке, охватив коренные ассирийские земли с городами Ашшур, Нимруд, Ниневия. Но вторжение скифов вычеркнуло Урарту из рядов великих держав. Наступило время последнего и самого яркого взлета Ассирии.

Ее правители перешли к «политике Насаху», суть которой заключалась в широкой программе насильственного переселения народов. Таким образом они стремились достигнуть следующих целей: преодоление сопротивления недавно покоренных стран, унификации империи, высвобождения коренных ассирийцев для пополнения армии. Проявлением данной политики явилось и знаменитое «ассирийское пленение» евреев, когда были уведены и были ассимилированы десять колен народа израильского.

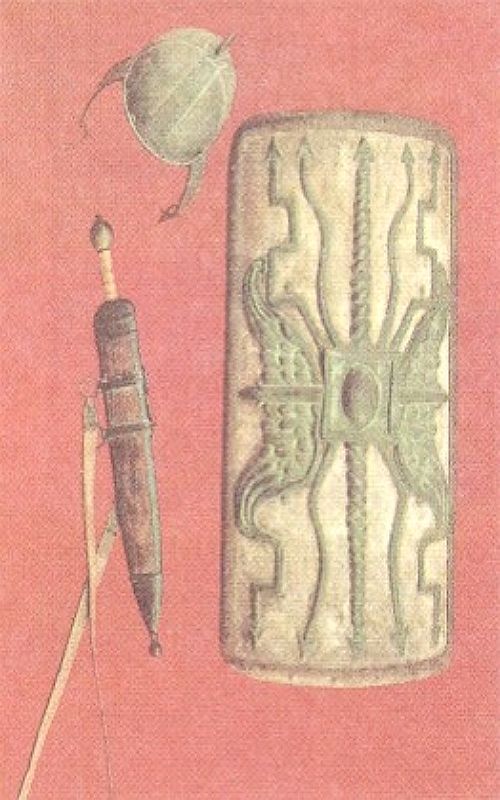

Ассирийская армия стала наиболее боеспособной силой на Ближнем Востоке. Она широко использовала железное оружие, воины были закованы в пластинчатые брони, существовали различные рода войск, оснащенные передовой по тем временам осадной техникой.

Устрашение наводила и чрезвычайная, даже по тем временам, жестокость ассирийцев и их натасканные на людей боевые псы.

|

Каменный бюст царя в типичном головном уборе. |

Жертвами этой военной машины стали позднехеттские царства, Элам, арамейские княжества, Палестина, даже Египет. Но войны истощили ассирийский народ, соседи же начали перенимать прогрессивный военный опыт. На территории Ирана возникло Мидийское царство, обладавшее, подобно скифам, новым родом войск — конницей. На юге же отпал Вавилон, власть в котором захватили выходцы с южного побережья Персидского залива — халдеи (они считаются потомками бежавшего от ассирийцев населения). Эти два государства сломили мощь Ассирии, разделив ее владения.

Вавилон.

Большая часть Месопотамии после войны досталась правителю Вавилона знаменитому Навуходоносору, чью державу мы именуем Нововавилонской (в отличие от империи Хаммурапи). При нем Вавилон превратился в крупнейший город Древнего Востока (население 800 тыс. чел.), практически неприступный для врага. Но внутреннее положение было весьма непрочным, происходила борьба этническая (халдеев и арамеев, также претендовавших на власть) и социальная (между военным и жреческим сословиями). Пророк Даниил не случайно назвал Вавилон «колоссом на глиняных ногах» (библейский образ, многократно прикладывавшийся позже к различным империям).

| В 1901 - 1902 гг. французская

археологическая экспедиция, проводившая раскопки на том месте, где

некогда стояли Сузы, древняя столица Элама, наткнулась на несколько

больших базальтовых обломков, составивших вместе столб высотою 2,25

м. Под рельефом на обеих сторонах столба начертан текст законов. В обширном введении Хаммурапи объявляет, что боги передали ему царство для того, «чтобы сильный не притеснял слабого». Затем следует перечисление титулов, прославление могущества и величия покровительствовавших ему божеств, указываются его заслуги перед городами Месопотамии. Оставшаяся часть надписи занята 247 статьями законов (35 статей, написанных на лицевой стороне столба, были выскоблены), заканчивавшимися обстоятельным заключением. |

Могущественная финансово-жреческая группировка посчитала лучшим способом выйти из тупика противоречий, присоединившись к образовавшейся на востоке Персидской державе (сменившей Мидию). Окруженный тремя рядами стен Вавилон был сдан без боя (только отряд личной гвардии сына последнего царя Валтасара некоторое время удерживал цитадель в центре города). Но ростовщики, надеявшиеся, что полем их финансовых операций станет вся территория новой мировой Персидской империи, просчитались. Разветвленный персидский административный аппарат жестко контролировал ресурсы, выкачивая налоги в виде серебряных слитков. Эти слитки складывались в царской сокровищнице. По иронии судьбы они стали добычей преемников Александра Македонского, которые истратили их на междуусобные войны.

На этом заканчивается история народов Древней Месопотамии. Но их наследие явилось важным вкладом в мировую цивилизацию. Народам Древней Месопотамии мы обязаны и семидневной неделей, и популярной ныне зодиакальной астрологией, проникшей в Европу через Грецию.

Активная завоевательная политика Ассирии привела к объединению крупнейших центров государственности (малоазийские, месопотамские, восточно-средиземноморские и Египет). Ценнейший источник сведений о Древнем Востоке — библиотека одного из последних ассирийских царей — Ашшурбанапала. По глиняным книгам царя (а фактически по осколкам табличек) были восстановлены миф о Всемирном потопе, «Эпос о Гилъгамеше» и другие культурные памятники древности.

|

Ассирийцы вошли в историю как самые жестокие воины древности. Так, в 689 г. до н. э. они стерли с лица земли Вавилон - культовый центр всей Месопотамии. Золотую статую бога Мардука победители увезли в новую столицу - Ниневию.

|

ЯДРО АССИРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА составили города, расположенные в верхнем течении Тигра: Ашшур (по всей видимости, от него и происходит название страны), Ниневия, Арбела и другие, разбогатевшие на посреднической торговле между югом Месопотамии и странами Армянского нагорья. Малой Азии, Сирии. Правители Ашшура уже с конца XV в. до н. э. считали себя независимыми от более сильных соседей — царей Митанни (Верхняя Месопотамия) и Вавилона и вскоре стали именоваться царями страны Ассирии.

При царе Тиглатпаласаре I (1115 - 1077 гг. до н. э.) Ассирия вела завоевательные войны и в сложившейся благоприятной для нее международной обстановке — гибель или ослабление практически всех серьезных соперников (падение Хеттского царства, упадок Египта, Вавилонии) — превратилась в великую державу Ближнего Востока. Возможно, из стратегических соображений ассирийские правители постоянно меняли местоположение столицы. На протяжении трех веков существования Новоассирийского царства (912 - 605 гг. до н. э.) они ни разу не допустили нападения извне на столичный город.

|

По настоянию разрушителя Вавилона царя Синахериба, прозванного Бесноватым, обломки храмов и городских строений были сброшены в Евфрат, а речные воды, подведенные по специальным каналам, на три дня затопили «пуп неба и земли». |

АССИРИЯ, укрепившись экономически и политически, в IX в. до н. э. вступила в новый период завоевательной политики. Стране необходимо было контролировать основные источники сырья, центры производства и важные торговые пути Передней Азии. Ассирийцы первыми стали широко применять оружие, по составу напоминающее сталь. Они же ввели два новых рода войск — регулярную кавалерию и саперов, проводивших фортификационные и инженерные работы, способствовавшие быстрому передвижению войск, удачному проведению штурма и т. д. Использование конницы позволяло наносить внезапные стремительные удары и преследовать разбитого врага до его полного уничтожения. Ассирийцы создали и прекрасно наладили службу разведки и связи.

Угон пленных осуществлялся достаточно редко, увозили лишь искусных мастеров и ремесленников. Исключением стала политика Тиглатпаласара III (745 - 727 гг. до н. э.), который практиковал массовые насильственные перемещения.

| Царь Ашшурбанапал (669 - 629 гг. до н. э.) прославился как собиратель библиотеки в Ниневии. В надписях он изображался не только доблестным воином, но и мудрецом, постигшим все науки, искусства и ремесла. Его библиотека насчитывала 30 тыс. клинописных глиняных табличек с копиями шумерских, аккадских, вавилонских и собственно ассирийских текстов. Среди них ученые обнаружили царские указы, медицинские, математические, астрономические тексты, географические и ботанические справочники, международные договоры, дипломатическую переписку, сказания и легенды, молитвы и заклинания. |

В МНОГОКРАТНЫХ ПОБЕДОНОСНЫХ ПОХОДАХ к Средиземному морю ассирийцы

покорили Сидон, Тир, Библ; они воевали с Урарту, Сирией, Малой Азией, Вавилоном,

Эламом, Египтом. Однако образованное ими огромное государство не превратилось в

империю в полном смысле этого слова. Оно являло собой ассирийскую территорию

посреди созданной самими завоевателями, т. е. рукотворной, пустыни с очагами

зависимых образований. Ассирийцы так и не смогли на длительное время

сформировать сколько-нибудь эффективные структуры управления для всей державы.

Удержание в подчинении обширных земель требовало неимоверных усилий и больших

финансовых затрат. Постоянно то в одном, то в другом уголке царства вспыхивали

восстания, ослаблявшие мощь державы. В 605 г. до н. э. Ассирия пала под ударами

мидийцев, живших к северо-востоку от Двуречья и выступивших в союзе с Вавилоном.

Индская (Хараппская) цивилизация — древнейшая в Южной Азии высокоразвитая, самобытная городская культура, не уступавшая более ранним древневосточным цивилизациям — месопотамской и древнеегипетской. Ее основные приметы — монументальная архитектура, плановая застройка городов, развитое ремесло — обработка камня, металла, в том числе бронзы, изготовление изделий из керамики и терракоты; развитое земледелие и скотоводство, активная торговля, знакомство с письменностью.

|

Археологические данные позволяют |

ХАРАППСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (названа по месту расположения в Хараппе, на территории современного Пакистана) сложилась более 4 тыс. лет назад в бассейне великой реки Инда и просуществовала приблизительно до середины II тыс. до н. э.

Становление высокоразвитой городской культуры произошло в регионе с благоприятными для развития многоотраслевого хозяйства и урбанизации географическими и климатическими условиями и было подготовлено всем ходом исторической эволюции Северо-Западной Индии.

Ареал распространения цивилизации обширен: ее центр — долина Инда, а сама она протянулась более чем на 1000 км с севера на юг и на 1500 км с запада на восток. Интенсивное строительство городов — отличительная черта этой эпохи: известно более 800 городов и поселений. Лучше всего исследованы два главных города — крупнейшие центры ремесла и торговли — Хараппа и Мохенджо-Даро, а также Калибанган, Лотхал и другие; время их расцвета — конец III — начало II тыс. до н. э.

ЖИТЕЛИ ДОЛИНЫ ИНДА традиционно занимались земледелием. Еще до возникновения Хараппской цивилизации здесь существовали достаточно развитые раннеземледельческие культуры. Выращивались пшеница, ячмень, просо, горох, кунжут, хлопчатник. В почете у хараппцев были такие занятия, как скотоводство и рыболовство, процветало ремесло.

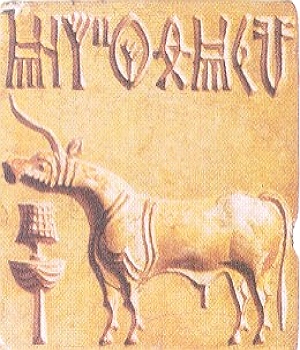

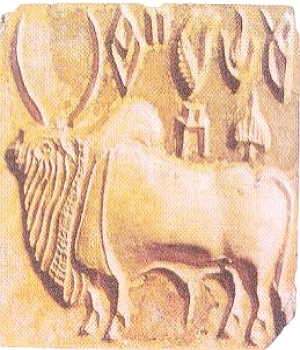

ЭПОХОЙ БРОНЗЫ называют Хараппскую цивилизацию. Наряду с медью бронза широко применялась в хозяйстве и ремеслах. Жители хорошо знали плавку, ковку и литье металлов. Для изготовления посуды и украшений использовались золото и серебро, а также слоновая кость и камень (агат, яшма, бирюза). Значительного развития достигли прядение и ткачество, гончарное дело. Хараппская керамика отличалась разнообразием форм. Роспись сосудов воспроизводила в основном растительный орнамент; встречались также узоры, состоящие из кружков, треугольников, скрещивающихся линий, штриховки.

|

|

|

Изображения на печатях часто отражали мифологические сюжеты. |

|

По суше, рекам и морю активно велась внутренняя и внешняя торговля со странами Ближнего и Среднего Востока. О широком размахе торговых операций говорят находки весов и множества гирь разной величины. Материалы археологических раскопок подтверждают, что в рассматриваемый период уже произошло социальное расслоение в обществе, обозначилось имущественное неравенство, выделилась знать (правители, жрецы), складывалась государственность с централизованной властью.

УПАДОК ХАРАППСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ был вызван глубочайшим внутренним кризисом, поразившим прежде всего ее центры и приведшим к затуханию основных видов хозяйственной деятельности — ремесла, торговли, строительства. Некогда процветавшие города пришли в запустение, постройки утратили прежний вид. Немаловажный внешний фактор — вторжение чужеземных племен с северо-запада — ускорил гибель культуры, которая к XVIII - XVII вв. до н. э. практически прекратила свое существование, но не исчезла бесследно. В историко-культурном развитии Южной Азии последующих эпох прослеживаются «хараппские черты».

Археологические данные позволяют реконструировать

древнюю Индскую цивилизацию в целом и, в частности, представить облик городов,

систему их планировки и фортификации.

Конец II — середина I тыс. до н. э. — период, названный ведийским по созданной в это время священной литературе — ведам. Его ранний этап, датируемый XIII - X вв. до н. э., связан с расселением племен ариев в Северной Индии, привнесших элементы иной культурной традиции. Центральная часть Индо-Гангской равнины стала считаться «священной землей» ариев (Арьяварта). Поздний этап, IX - V вв. до н. э., характеризовался социальной и политической дифференциацией, образованием первых государств.

|

Агни, бог огня в ведийском пантеоне. В его пламени жертвы очищаются. |

МИГРАЦИЯ АРИЙСКИХ ПЛЕМЕН с северо-запада и освоение долины Ганга были длительными и стихийными. В «Ригведе», создававшейся в среде индоариев, автохтонное население, крайне пестрое в этническом плане, описывается как говорящее оскверняющие слова, не почитающее богов и следующее странным обычаям.

Контакты индоариев с неарийскими племенами, проходившие мирно и на поле брани, взаимовлияние и синтез их культур создали основу для складывания новой этнической общности. Веды отразили хозяйственный уклад жизни общества. Огромную роль играло скотоводство. Крупный рогатый скот служил мерилом богатства. В гимнах, обращениях к богам содержатся настойчивые просьбы о приумножении стад, заклинания против болезней домашних животных. Вождя называли буквально «коровьим пастухом», понятие «война» передавалось через «желание коров» — «кормилиц всего этого мира». Так складывался культ коровы, ставший затем одним из основных элементов религиозной практики индуизма. Большое место в хозяйственной деятельности занимало и земледелие. Почву вспахивали и мотыгой, и плугом. Культивировали ячмень, пшеницу, рис, кунжут, хлопчатник. Существовала примитивная система орошения. Урожаи собирали два раза в год.

В «РИГВЕДЕ» часто упоминается металл, именуемый «аяс». Пламень жертвенного костра сравнивается с зубами бога Агни, сделанными из аяса (видимо, имелась в виду медь или бронза). Знакомство с железом (черный аяс) отмечено в поздневедийских текстах. Добыча и обработка железа — главное техническое достижение периода. Оно позволило успешнее осваивать новые территории, превращать лесные области в районы, пригодные для земледелия и скотоводства. Железо быстро вытеснило камень и медь. Высокого уровня достигло ремесленное производство, в частности керамическое. Торговля носила меновой характер, обычной мерой стоимости служили коровы. Постепенно появился новый эквивалент — шейные украшения. Позднее с той же целью применялись куски металла стандартного веса.

| Варны - особые сословные

группы. Военная аристократия составила Варну кшатриев - высшую

ступень иерархической лестницы. Привилегированное положение занимала

Варна жрецов-брахманов. Основная масса полноправных общинников вошла

в Варну вайшьев. Низшая Варна - шудры. Касты. Вне варновой системы, т. е. общества земледельцев и скотоводов, остались отсталые племена джунглей, жившие в условиях первобытнообщинного строя. Они, составив особую касту неприкасаемых, жили за пределами деревень и приходили туда, чтобы выполнять самые грязные, оскверняющие работы по уборке мусора, нечистот и т. д. |

Ведийские индийцы не создали таких развитых и мощных городских центров, как хараппцы. Города в долине Ганга появились не ранее VI в. до н. э.

Власть осуществляли цари, или раджи. Она была наследственной и осмысливалась как сакральная. Ее носитель объявлялся воплощением того или иного божества. Особо подчеркивались физическая мощь, мужество и воинская доблесть раджи.

Правители государств в долине Ганга составляли две основные династии — Солнечную и Лунную. Прославленный эпический герой Рама происходил из наиболее известной ветви Солнечной династии. А роду Бхараты из Лунной династии принадлежали цари, с правлением которых связана основная сюжетная линия «Махабхараты» (что означает «Великая война потомков Бхараты»).

|

Бог справедливости Варуна несет с собой веревку для устрашения преступников и нарушителей условий сделок. |

ВЕДЫ («СВЯЩЕННОЕ ЗНАНИЕ») - памятники религиозной литературы. Рассматриваются как словесное выражение высшей истины, имеющей магическую силу.

В древности веды передавались изустно от учителя к ученику. Тексты насыщены метафорами, символами, намеками, придающими им определенную таинственность и тем самым усиливающими воздействие на аудиторию. Ведическую литературу составили гимны, заклинания, жертвенные формулы, заговоры, обращения к богам.

Выделяется четыре сборника, самый ранний и наиболее известный — «Ригведа» («Веда гимнов»). Поздневедийскую литературу составила брахманическая проза: брахманы, раскрывающие символику жертвенного ритуала и толкующие связи между ритуальным действием и текстом жертвенных формул; араньяки — наставления для отшельников; упанишады — религиозно-философские трактаты.

Впервые в истории Индии появилось столь значительное по территории государственное образование — общеиндийская держава с центральным административным аппаратом, а также системой провинциальной власти, сохранившей во многом традиционные формы управления покоренными народами. Произошло утверждение буддизма, распространившегося в Индии и за ее пределами.

|

Хорошо отполированные десятиметровые колонны, на которых начертаны эдикты Ашоки, завершаются необычайной красоты капителями, где, как правило, высечены животные - лев, бык, слон или лошадь. Изображение львиной капители в Сарнатхе - скульптурная группа из четырех львов - стало национальным гербом Индии. |

ИМПЕРИЯ МАУРЬЕВ. В середине I тыс. до н. э. в Северной Индии, в долине Ганга, существовало более двух десятков самостоятельных государственных образований. Древняя Магадха, занимавшая очень выгодное положение на пересечении торговых путей, обладавшая запасами полезных ископаемых, в частности металлов, выделилась как ведущая экономическая и политическая сила и стала центром объединения земель в единое мощное государство. Основателем империи стал Чандрагупта, выходец из старинного аристократического рода Маурьев. Магадхский престол достался ему в упорной борьбе с местными правителями, включая сильную династию Нандов, а также с греческими гарнизонами, остававшимися здесь после смерти Александра Македонского. К власти Чандрагупта пришел в 317 г. до н. э. и за 24 года правления покорил всю Северную Индию, а по договору со своим западным соседом — правителем государства Селевкидов Селевком I Никатором (305 г. до н. э.) присоединил обширные земли по Инду и к западу от него.

Своего расцвета империя Маурьев — династия царей Магадхи, возникшая в IV в. до н. э., достигла при третьем правителе, внуке Чандрагупты — Ашоке (правил с 268 по 232 г. до н. э.). Об Ашоке слагались легенды и сказания, исследователи нередко сравнивали его с блистающей в лучах солнца великой вершиной Гималаев. Ашока вошел в историю и тем, что оставил надписи, являющиеся самыми ранними, датированными эпиграфическими документами Индии.

В своих эдиктах Ашока сумел аккумулировать как уже бытовавшие в обществе традиционные принципы брахманизма, так и новые идеи буддийского учения. Это был своеобразный свод этических норм, поставленный над всеми религиозными системами и включавший такие положения, как выполнение долга ради царя и «достижения неба», послушание детей родителям, уважение учителей и старших, почитание отшельников-шаманов и жрецов-брахманов, неубиение живых существ, отказ от жертвоприношений, воздержание от мотовства и скупости, хорошее отношение к рабам и слугам и др.

АШОКА покорил практически всю Индию, за исключением южных районов, которые тем не менее поддерживали тесные политические, экономические и культурные связи с империей. В руках маурийского императора сосредоточилась вся полнота власти — законодательные органы, армия, суд, фиск, он издавал указы и распоряжения. Определенное место в системе управления принадлежало специальному совету царских сановников.

|

Брахма, творец Вселенной, восседающий на гусе, чей полет символизирует стремление души к освобождению. |

ЭПОХА МАУРЬЕВ отмечена значительными успехами в экономической области: развивались земледелие, ремесло, железная индустрия, быстро росли города, расширялись торговые и культурные связи как между отдельными районами Индостана, так и с отдаленными эллинистическими странами.

Активная завоевательная политика, необходимость контролировать ситуацию внутри обширной разноплеменной империи заставляли Маурьев содержать большую и хорошо вооруженную армию. Войска Чандрагупты включали около полумиллиона солдат, 9 тыс. боевых слонов, которые наводили страх на противника, прежде всего на неиндийцев. Легкие колесницы сменились тяжелыми квадригами. Индийские лучники не знали себе равных в стрельбе.

Территория империи состояла из множества племенных образований со своими верованиями. Поэтому настоятельно требовалась религия, которая помогла бы преодолеть веками складывавшиеся противоречия в общественной и духовной жизни. Страна нуждалась в учении, способном по возможности объединить племена и народы, населявшие огромную империю.

При Ашоке укрепил свои позиции буддизм — религия, выступавшая против узкокастовых и территориальных ограничений, а следовательно, идеологически укреплявшая централизованное государство. В империи проводилась гибкая религиозная политика, учитывавшая непростые взаимоотношения буддистов с представителями джайнизма и брахманизма, позволявшая различным религиозным течениям и школам сосуществовать в обществе относительно мирно.

| Буддизм распространился в Индии в IV - III вв. до н. э. Возникло немало буддийских центров, храмов и монастырей. Первоначально сангха (монашеская община) не была организационно оформлена, но постепенно складывался постоянный состав монахов, появились монастыри со своими уставами и четкой организацией. Члены сангхи отрекались от земных уз - они не должны были иметь семьи, собственности, им полагалось добывать себе пропитание не трудом, а подаянием благочестивых мирян. Буддийский монах проходил специальный обряд посвящения - брил голову, надевал желтый плащ и выбирал себе наставника. По окончании испытательного срока он мог уже стать полноправным членом сангхи. В общину не принимались рабы, калеки, должники, воины, царские слуги. |

Однако, несмотря на все усилия центральной власти, пестрая и мозаичная империя Маурьев, объединившая силой оружия различные по уровню социального и экономического развития, разнородные по этническому составу регионы, уже в последние годы правления Ашоки стала клониться к закату.

Внутри государства усилилась напряженность, отчетливо проявились центробежные тенденции. Преемники Ашоки как из Маурьев, так и из пришедшей им на смену династии Шунгов не отличались харизмой и, будучи достаточно слабыми государственными и политическими деятелями, так и не сумели предотвратить развал государства. Падению империи способствовали и неблагоприятные внешние факторы, в частности войны с вторгшимися греко-бактрийцами, а также индийскими государствами, которые возглавлялись греческими династиями. К I в. до н. э. империя фактически распалась.

|

Статуя проповедующего Будды из песчаника. |

ОСНОВАТЕЛЕМ БУДДИЗМА, одной из трех мировых религий, был принц Сиддхаратха Гаутама (около 560 — около 480 гг. до н. э.), известный миру под именем Будды, т. е. Просветленного. Сын царя небольшого государства на севере Индии, воспитывавшийся в роскоши и веселье, в детстве и юности знал только радости жизни. Родители всячески оберегали Гаутаму от дурных влияний внешнего мира, от неприглядных сторон человеческого бытия (болезни, страдания, смерть). Но, несмотря на все их старания оградить сына от окружающего мира, в поле зрения принца во время увеселительных прогулок попали и изможденный больной, и дряхлый старик, и усопший, и, наконец, погруженный в нелегкие раздумья аскет. Эти встречи повергли беспечного принца в смятение и коренным образом изменили его мировоззрение. Он узнал, что миром правит страдание.

В возрасте 29 лет Гаутама ушел из отчего дома, оставил семью, богатство, чтобы стать бродячим аскетом, одним из многочисленных странников, предававших себя самоистязанию и самобичеванию. Около 7 лет он провел в поисках верного пути и великой истины, обращаясь то к одному, то к другому религиозному учению. Порой он был близок к отчаянию, но однажды ему открылась истина.

Сиддхаратха почувствовал, что на него снизошло просветление. Он познал тайны и внутренние причины кругооборота жизни, постиг четыре благородные истины, ставшие основой новой религии: страдания правят миром; их причиной является сама жизнь с ее страстями и желаниями; только положив конец этим желаниям, можно прекратить страдания; существует путь, пройдя который познавший истину может избавиться от страданий и достичь нирваны. Гаутама, ставший Буддой, познав эти истины, несколько дней просидел под священным деревом Бодхи, не в силах сдвинуться с места. Затем, исполненный желания спасти человечество от страданий, он решил идти к людям и указать им путь к «освобождению». Сорок лет Будда проповедовал свое учение.

| Дхарма. По традиции,

выделяется «три драгоценности буддизма»: это сам Будда, дхарма - его

учение и сангха - община последователей. «Поворот колеса дхармы» -

так именовалась буддийская проповедь. Колесо - символ Солнца и

царской власти - олицетворяло учение. Нирвана - центральное понятие буддизма, означающее особое состояние человека, когда происходит освобождение от земных страстей и привязанностей, наступает полная отрешенность от внешнего мира. Однако, оставаясь в рамках сансары, т. е. бесконечного кругооборота рождений и смертей, нельзя избавиться от страданий. |

В буддизме большое значение придается ахимсе, т. е. монашеской жизни, как основному условию высшей праведности. Проступками считались умерщвление живых существ, ложь, воровство, чревоугодие, ношение украшений, посещение театральных зрелищ и др. Самое серьезное наказание — изгнание монаха из общины.

Внутренняя организация монастыря строилась по общинному образцу, но постепенно и сюда проникало имущественное и иное неравенство. Монашеские общины получали щедрые подаяния и дары от знати, включая царей. Отдельные монастыри играли значительную роль в политической жизни.

Считается, что еще при жизни Будды возникли и женские монастыри. Буддизм не отказывает женщине в праве добиться конечного «освобождения», но при этом за особую связь женщины-матери с жизнью она воспринимается как носительница зла.

|

Колесо жизни, или круг перерождений. Согласно

буддизму, люди после смерти возрождаются в одном из шести состояний. |

Дхармы — первичные элементы бытия и человеческой личности, находящиеся в вечном волнении, т. е. изменении. Таким образом, все вокруг — нечто иное, как меняющееся сочетание постоянно меняющихся элементов — дхарм. Под дхармой понимались также общие нормы поведения и выполнения нравственного долга, обязательные для всех, независимо от социального и имущественного положения, религии, языка.

Вырваться из заколдованного круга рождений и смертей позволит благородный восьмеричный путь, состоящий из правильного понимания, правильных устремлений и поведения, правильной речи, правильной жизни, правильного внимания, усилия и сосредоточения. Восьмеричный путь, ведущий к спасению, открыт любому верующему, но одолеть его, согласно традиции, могут лишь монахи. Поэтому вся их энергия и усилия должны быть направлены на внутреннее самоусовершенствование, постижение учения Будды и пути к нирване. Пройдя этот путь, человек достигает святости. У него не остается ни желаний, ни страстей; все земные привязанности преодолены, впереди — нирвана, после которой человек разрывает цепь и уже не рождается вновь.

Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире. Из ее многовековой истории значительный период — с III — II тыс. до н. э. по III в. н. э. — приходится на древнекитайское общество. Становление цивилизации и государства в Китае происходило в эпоху Шан-Инь.

Во второй половине II тыс. до н. э. в бассейне реки Хуанхэ возникают разрозненные раннегородские поселения, ставшие основой для образования государственных структур. По уровню социально-экономического, политического и культурного развития выделялся «Великий город Шан», который возглавил достаточно крупное, этнически неоднородное и нестабильное объединение, вошедшее в историю как государство Шан-Инь (инь — самоназвание союза племен). Сведения об урбанистической цивилизации Шан-Инь дают древнейшие на территории Китая письменные эпиграфические памятники XIII —XI вв. до н. э. — надписи на гадательных костях жертвенных животных и панцирях черепах. На специально подготовленные баранью лопатку или панцирь архаическим пиктографическим письмом (прообраз китайской иероглифической письменности) наносились ритуально-магические тексты. «Общество гадательных костей», как часто именуют шанскую конфедерацию, обладало собственной письменностью, которая помогла ученым восстановить общую картину возникновения и начальных этапов развития раннеклассового общества и государства в Древнем Китае.

|

Гробницы

правителей эпохи Шан-Инь представляли собой огромные подземные

усыпальницы, по форме напоминавшие усеченные пирамиды, обращенные

основанием вверх. Вана погребали вместе с женами и слугами,

рабами-военнопленными. Погребальные камеры заполнялись богатой

утварью, оружием из бронзы, украшениями из золота, драгоценных

камней, запасами пищи. |

ШАН-ИНЬСКОЕ ОБЩЕСТВО — это культура бронзового века. Высокого развития в условиях благодатного субтропического климата при наличии плодородных речных долин достигло земледелие. Выращивались ячмень, сорго, различные виды пшеницы, просо, садово-огородные культуры. В земледелии преобладал ручной труд с использованием преимущественно деревянных орудий с каменными вкладышами и рабочими частями. Искусственное орошение не применялось. По уровню развития скотоводство не уступало земледелию. Из домашних животных разводили свиней, собак, коров, лошадей, овец, коз, кур. Уникальным изобретением шанцев стало шелководство. Значительную роль в жизни людей играли охота, имевшая помимо прочего ритуальное значение, и рыболовство. Ремесло постепенно отделилось от земледелия. Мастера-ремесленники имели высокую квалификацию, в частности в бронзолитейном деле. Совершенствовалось градостроительство, развивалась торговля, носившая меновой характер, в качестве денежного эквивалента использовались раковины каури.

| Поднебесная империя, или Тянься (Страна под небом). Высшим сакральным авторитетом в древнекитайском обществе, где фактически отсутствовала официальная религия, развитая мифология, было всемогущее Небо. Культ Неба и концепция Мандата Неба сформировались в период Чжоу и играли решающую роль в легитимизации власти правителей. |

ВО ГЛАВЕ ОБЩЕСТВА, основу которого составляли свободные территориальные большесемейные общины, стоял ван — верховный правитель. Он управлял земледельческим хозяйством на больших совместно обрабатываемых «общих полях», урожай с которых предназначался как для ритуально-культовых нужд, так и для пополнения казенных амбаров. Помимо общинников в ванском хозяйстве использовались и подневольные работники из военнопленных. Администрация делилась на три основные категории — высших администраторов-сановников, низших чиновников-распорядителей, а также должностных лиц, отвечавших за военную подготовку и охоту.

Войны, упоминания о которых часто встречаются в надписях, усиливали власть самого вана, а также его окружения; в их руках сосредоточивались большие богатства. Выделились состоятельные и знатные роды. Об имущественном и социальном расслоении шанского общества свидетельствуют археологические материалы, в частности раскопки захоронений этого периода.

|

Диск из нефрита (IV в. до н. э.), символизирующий небо, отверстие в центре указывало на выход в вечность. |

КОАЛИЦИЯ шан-иньских городов вела постоянные войны с соседними племенами, за счет территорий которых расширялись земли Шан. Непрекращающиеся военные походы в итоге значительно ослабили Шан, и в конце XII в. до н. э. страна была завоевана чжоусцами, относительно небольшой общностью, обитавшей к западу от Шан и ранее подчинявшейся шан-иньским правителям. Период Чжоу делится на Западное Чжоу (XII - VIII вв. до н. э.), характеризующееся децентрализацией власти, и Восточное Чжоу (VIII - III вв. до н. э.), отмеченное бесконечными войнами между многочисленными государственными образованиями, на которые был разделен Китай. Господствующей тенденцией развития становилась постепенная феодализация общественного строя. Чжоуская цивилизация унаследовала и усовершенствовала важнейшие достижения шан-иньской эпохи — иероглифическое письмо и технику бронзолитейного производства.

Империя Цинь возникла в результате победы в жесточайшей междоусобной борьбе правителя царства Цинь, основавшего новую династию. Укрепившееся государство сумело за короткий срок осуществить ряд монументальных архитектурных проектов, в числе которых строительство Великой Китайской стены, грандиозной усыпальницы императора Цинь Шихуанди. Появление бумаги, а на ее основе книгопечатания, наряду с изобретением компаса и пороха, считается великим вкладом Древнего Китая в общечеловеческую цивилизацию.

|

Первый император Цинь, проводя усиленную военно-политическую экспансию на севере и юге, создал обширное сильное военнобюрократическое государство во главе с единовластным монархом. |

ИМПЕРИЯ ЦИНЬ. Эпоха Чжаньго («Сражающихся царств», V - III вв. до н. э.), отмеченная кровопролитными войнами и бурными социальными потрясениями, завершилась в 221 г. до н. э. объединением Китая под властью молодого энергичного правителя царства Цинь — Ин Чжэна. Царство Цинь развивалось очень динамично. В середине IV в. до н. э. по проекту министра Шан Яна стали проводиться радикальные политико-административные, финансово-экономические и военные реформы в духе легизма, т. е. соблюдения жестких обязательных силовых регламентов. Особое внимание уделялось сельскому хозяйству, а также военному делу. Шан Ян ввел особую систему администрации, высшие ранги в которой давались только за определенные заслуги, как правило, военные. Реформы дали быстрый эффект. Складывалась гигантская машина хорошо продуманной администрации с сильной властью правителя. В политике и идеологии царства Цинь начали вырисовываться контуры империи, формирование фундамента которой заняло в Китае почти тысячу лет. Идея единой Поднебесной на основе гармонии и порядка получала все большее распространение и признание.

| Население империи называло себя «цинь», и данный этноним стал общепризнанным европейским обозначением Китая (английская Чайна, французская Шин и т. д.). |

ИН ЧЖЭН, прозванный «тигром из Чжэна», за короткий период завоевал одно за другим соседние царства, принял новый титул высшей верховной власти — хуанди (император) и стал именоваться Цинь Шихуанди. Развитию центрестремительных тенденций и возникновению империи во многом способствовала деятельность реформаторов-легистов.

В империи Цинь наблюдался взлет легизма, добившегося официального признания и провозглашенного государственной доктриной. Вне закона были объявлены все школы, кроме фа-цзя, т. е. легизма. Под страхом казни запрещались любые философские дискуссии и споры. В борьбе с оппозиционными идейными течениями Цинь Шихуанди пошел на крайние меры, приказав в 213 г. до н. э. сжечь все древние книги. Избежали уничтожения только исторические хроники государства Цинь, трактаты по медицине, книги об искусстве пророчества и сельском хозяйстве. Утаивание запрещенных книг грозило смертью или принудительными работами на строительстве Великой Китайской стены. Однако идеология легизма не достигла массового сознания.

|

Цинь Шихуанди вошел в историю не только как объединитель Китая и первый император Цинь. Он прославился своей роскошной усыпальницей, в которой археологи обнаружили около 6 тыс. керамических фигур воинов, коней, боевых колесниц, выполненных в натуральную величину по приказу самого Цинь Шихуанди. Когда он в 48 лет скоропостижно скончался, «глиняное войско» захоронили вместе с ним. |

В стране была проведена административная реформа — деление всей территории на округа, управляемые назначенными непосредственно императором чиновниками. Чтобы уменьшить опасность сосредоточения власти в руках местных аристократов, им было предписано жить в столице, вдали от своих владений. Все чиновники занимали строго определенное место в системе должностей, табель о рангах соблюдалась неукоснительно. Для введения новых порядков применялись самые жестокие меры. В стране царили террор и произвол. Непослушных ждали суровые наказания — рабство, ссылки в отдаленные районы, принудительные работы. Строительство Великой Китайской стены, ирригационных сооружений, создание сети стратегических дорог, соединивших столицу с окраинами империи, возведение многочисленных дворцов и храмов, грандиозной гробницы Цинь Шихуанди требовали колоссальных затрат. Тяжелые трудовые повинности легли на плечи подданных Поднебесной.

|

Великая Китайская стена - единственное рукотворное произведение человечества, видимое из космоса. |

В ЭПОХУ ЦИНЬ высокого уровня развития достигла материальная культура. Цинь считается самым ранним центром обработки железа в Древнем Китае. Подъем сельского хозяйства был связан с переходом к интенсивной системе земледелия: проводились большие ирригационно-мелиоративные работы, осваивались новые земли, совершенствовалась сельскохозяйственная технология. Стремительно развивались товарно-денежные отношения, получила распространение монетная форма денег. Была унифицирована система мер и весов. Выросли города как центры ремесла и торговли.

|

Пиктографическое письмо, легшее в основу китайской иероглифики. |

После смерти Цинь Шихуанди в 210 г. до н. э. вспыхнули многочисленные восстания, и династия пала, просуществовав всего 15 лет. Однако ее важнейшие имперские институты были восстановлены в последующую эпоху Хань, продлившуюся около пяти веков. Династии Хань удалось создать устойчивую империю, которая опиралась не только на грубую силу, но и на умело выстроенные административную, политическую и социально-хозяйственную структуры.

|

Изготовление бумаги. Измельченную смесь толченого древесного волокна (шелковицы), тряпья и конопли смешивали с водой до получения тонкой волокнистой массы, которую затем разливали в формы с деревянными стенками и дном из плетеного бамбука. |

ИМПЕРИЯ ХАНЬ, пришедшая на смену циньскому государству, установила торговые контакты со странами, расположенными к западу от нее. Регулярные связи осуществлялись по знаменитому Великому шелковому пути, протяженностью около 7 тыс. км, за контроль над которым императорский двор вел непрекращающиеся войны. Путь начинался из столицы Западной Хань города Чананя, шел через Памир, Центральную и Западную Азию к портам восточного побережья Средиземного моря.

|

Девушка-светильник из позолоченной бронзы - весьма эргономичное приспособление 2000-летней давности. |

Широко использовались и дипломатические средства, имевшие целью урегулирование отношений со странами Центральной и Средней Азии. Кроме шелка китайцы торговали золотом, серебром, железом, лаковыми изделиями, зеркалами, другими предметами ремесла. В близкие и далекие страны отправлялись специальные посольства, сопровождавшие большие торговые караваны, а ко двору китайского императора прибывали чужеземные посольства с богатыми подношениями.

В XVII - XIII вв. до н. э. в Малой Азии (Анатолии) существовало Хеттское царство, в период своего расцвета соперничавшее с передовыми державами того времени — Египтом, Вавилонией, Ассирией. Хетты, племена индоевропейского происхождения, смешавшись с коренным населением полуострова и сохранив свою этническую самобытность, восприняли богатые культурные традиции других народов — их религиозные верования, письменность, мифы и легенды, законодательные предписания.

|

|

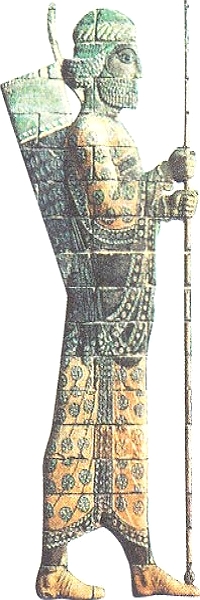

| Хеттский воин. На Ближнем Востоке появилось могущественное царство, которое встало в ряд крупных государств региона. |

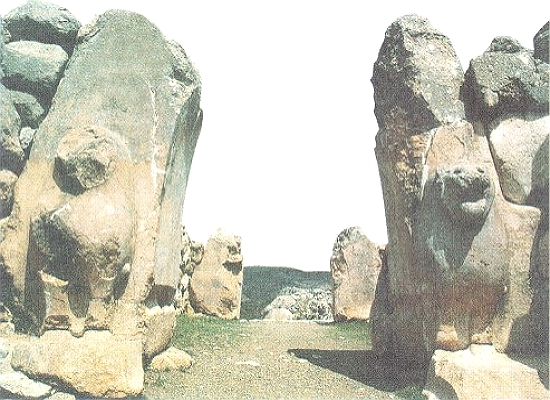

Вход в столицу хеттов Хаттусу, так называемые Львиные ворота. |

«Каппадокийские» таблички сохранили немало имен собственных и слов индоевропейского происхождения. В результате слияния пришлых индоевропейцев с коренными хаттскими племенами образовался хеттский этнос, создавший свое государство, просуществовавшее более пяти веков.

Развитию сельского хозяйства благоприятствовали природные и климатические условия территории. Там не было обширных речных долин, в горах и предгорьях преобладали небольшие равнины с достаточно плодородными почвами, удобными для разведения скота. Не случайно хетты слыли на Востоке прекрасными коневодами. Земледелие достигло значительного развития и превратилось в многоотраслевое хозяйство.

Богатства Анатолии еще до создания единого Хеттского царства привлекали торговцев из разных стран — Сирии, Шумера, Аккада.

Металлургия железа, основанная хеттами и другими народами в начале II тыс. до н. э., стала той основой, на базе которой начал свое триумфальное шествие железный век. На вывоз из страны железной руды, считавшейся особо ценным товаром, был наложен запрет. В хеттских клинописных табличках упоминаются различные виды железа — «небесное железо» (видимо, метеоритного происхождения), «черное железо», «хорошее железо». Из него изготовляли оружие — кинжалы, ножи, клинки; орудия труда, предметы роскоши и др.

| Для торговли с богатой Малой Азией иноземные купцы основывали фактории, которые практически присутствовали во всех крупных городах. Колонии купцов имели при городах-государствах право самоуправления. Торговцы, среди которых преобладали выходцы из Ашшура и северной Сирии, вывозили из Малой Азии металлы - золото, серебро, бронзу, медь. В обмен на металлы, древесину, зерно сюда поступали месопотамские шерстяные и льняные ткани, а также олово, необходимое для нужд экономики бронзового века. Правители хеттских городов-государств, взимавшие с торговцев приличные пошлины, извлекали немалую прибыль от торговли. Позднее, когда возникло Хепское царство, местные купцы полностью взяли торговлю в Малой Азии в свои руки, вытеснив иноземных конкурентов. |

ХЕТТСКОЕ ЦАРСТВО сложилось к середине XVII в. до н. э. Его основателем считается правитель города Куссара Лабарна, который силой оружия распространил власть хеттов на землях «от моря до моря» (от Средиземного до Черного). Подчинив анатолийские просторы, правители государства Хатти (по названию столицы — город Хаттуса) направили свою армию, умевшую наносить молниеносные удары сокрушительной силы, на покорение Сирии. Затем, в 1595 г. до н. э., они одержали победу над далеким Вавилоном, положив конец правлению первой Вавилонской династии. Война обеспечивала хеттское общество природными и человеческими ресурсами — рабами. Однако основными производителями материальных благ в обществе были свободные общинники.

Хетты то совершали походы в разные области Малой Азии (в том числе на юг полуострова, где жили родственные им лувийцы), то боролись с хурритскими племенами, расселившимися в Северной Месопотамии, Северной Сирии и на Армянском нагорье, и касками, обитавшими на севере и северо-востоке от Хатти, в горах вдоль южного побережья Черного моря и частенько разорявшими пограничные области. Во второй половине XIV в. до н. э. хетты фактически положили конец могуществу государства Митанни (Северная Месопотамия), которое вскоре окончательно рухнуло под ударами Ассирии.

Соперничество с Египтом завершилось разделом сфер влияния и мирным договором, скрепленным позже женитьбой Рамсеса на дочери царя хеттов.

Однако со второй половины XIII в. до н. э. начался постепенный упадок Хеттского государства. Общество поразил серьезный внутриполитический и экономический кризис. Хетты выстояли против могущественных государств, но оказались бессильны в борьбе со стихийным нашествием десятков племен с Балканского полуострова, названными в египетских источниках «народами моря». Некогда грозное царство Хатти около 1200 г. до н. э. пало под их ударами. Земли, на которых жили хетты, опустели на несколько веков.

Экономический и культурный подъем народов Восточного Средиземноморья, одного из наиболее развитых районов «плодородной дуги», приходится на первую половину I тыс. до н. э. Среди государственных образований выделялись Иудейское и Израильское царства, достигшие своего расцвета при Давиде и Соломоне, т. е. во времена единого царства.

|

Выбор Давидом Иерусалима в качестве столицы предопределил следующие обстоятельства: выросший на отроге холма, Иерусалим был хорошо укреплен, кроме того, он был расположен в нейтральной зоне и не принадлежал ни одному из соперничавших колен. |

НА ТЕРРИТОРИЮ ПАЛЕСТИНЫ, где проживали в основном ханаанеи, из заиорданских степей с XIII в. до н. э. волнообразно проникали древнееврейские скотоводческие племена, которые постепенно осваивали земледелие. Пригодных для обработки земель было немного, и пришельцам приходилось воевать с местным населением. Враждебное окружение вынуждало их, несмотря на межплеменные противоречия, идти на компромиссы, объединяться в недолговечные и непрочные союзы племен (колен). Объединения возглавлялись советами предводителей, а в особых ситуациях выбирались так называемые судьи, выполнявшие функции военных и гражданских вождей. «Эпоха судей» (XII - XI вв. до н. э.) в древнееврейской истории, характеризуемая существованием родоплеменных структур, непосредственно предшествовала образованию централизованного государства.

Идея установления единой сильной власти витала в воздухе и в итоге была реализована в середине XI в. до н.э., когда Саул, представитель колена Вениаминова, был провозглашен царем. Он пытался объединить еврейские племена, создать прочную централизованную власть, укрепить границы. Однако соперничество с честолюбивым и умным Давидом, выходцем из могущественного южного колена Иудина, завершилось для Саула поражением и гибелью.

|

Первоначально, во время странствий евреев по Синайской пустыне, семи свеч ник ставили в палатке, где молились. Позднее он стал символизировать Иерусалимский храм. |

СЕМИЛЕТНЯЯ БОРЬБА за власть увенчалась полным триумфом Давида, вступившего на престол Израильско-Иудейского царства в 1004 г. до н. э. Почти сорокалетнее правление мужественного и доблестного царя Давида привело страну к стабильности и процветанию. В 995 г. до н.э. он захватил ханаанейский город Иерусалим и объявил его столицей. Давид усовершенствовал территориально-административную систему, подготовил сильный и дееспособный государственный аппарат, реорганизовал вооруженные силы. Блестящий полководец, он вел успешную завоевательную политику, создал одно из крупнейших государств того времени.

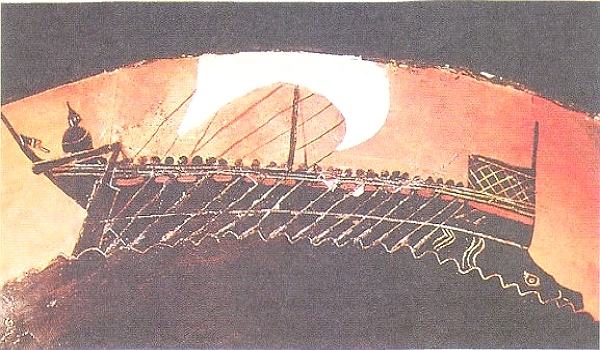

Добрососедские отношения с сопредельными странами поддерживали династические браки и активная внешняя торговля. Так, Давид вступил в тесный союз с северным соседом — могущественным правителем финикийского города Тир Хирамом. Финикийцы славились как искусные строители и ремесленники, купцы и мореплаватели. Они совершали длительные плавания и основывали торговые колонии в дальних странах. Одной из таких колоний стал город Карфаген в Северной Африке (около 800 г. до н. э.). У финикийцев израильтяне научились многим ремеслам, кораблестроению, производству прекрасного тирского пурпура, который был известен во всем Древнем мире. Они производили отличные льняные ткани, из трав и цветов изготовляли косметику.

| Историческая традиция древних евреев отчетливо прослеживается в ветхозаветных сочинениях, ставших, наряду с богатейшими археологическими и эпиграфическими материалами, важным историческим источником, а также выдающимся памятником древней литературы. Ветхий Завет, первая часть Библии, признаваемая как Священное Писание иудаизмом и христианством, - бесценный вклад в общечеловеческую цивилизацию. Огромную роль в становлении монотеизма в ближневосточном ареале сыграло пророческое движение. |

СОЛОМОН, МЛАДШИЙ СЫН ДАВИД А (годы правления — 965 - 926 гг. до н. э.), довел до совершенства практически все начинания отца. Ему приписывается авторство Книги Притчей Соломона, Книги Екклесиаста и Книги Песни Песней, ставших самыми философскими и поэтическими частями Ветхого Завета Библии. После смерти Соломона в 926 г. до н. э. Израильско-Иудейское государство распалось на два царства: северное. Израильское, со столицей Самария (пало под ударами ассирийского царя Саргона II в 722 г. до н. э.) и южное. Иудейское, со столицей Иерусалим (просуществовало до 587 г. до н. э.). В них сохранилась созданная царями Давидом и Соломоном форма государственного правления, т. е. наследственная монархия.

Персидские завоевания благодаря стремительному экономическому, социальному, политическому и культурному прогрессу объединили десятки народов в единую державу, ставшую своеобразным посредником в культурном диалоге Востока и Запада. При Ахеменидах (550 - 330) была создана самобытная и высокоразвитая персидская цивилизация, высочайшим достижением которой стала религия зороастризма, оказавшая огромное воздействие на другие народы Ближнего и Среднего Востока, а также Индостана.

|

Правление Дария I - время наивысшего могущества

Персидской |

ЭЛАМ, ОДНО ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ (III тыс. - середина IV в. до н. э.), занимал юго-западную часть современного Ирана, преимущественно низменные районы. Его расцвет пришелся на XIII - XII вв. до н. э. Территориальная близость к Южной Месопотамии объясняет сходство в их хозяйственной и культурной жизни. Через Элам проходил один из путей в страну древнеиндийской цивилизации.

| Вода и огонь - основные объекты

поклонения в зороастризме. Реки и иные водоемы - источники

живительной силы - обожествлялись, в их честь возносились молитвы и

совершались возлияния (молоко, сок). Огню, как и воде, приносились в жертву элементы растительного и животного мира - сухие чистые дрова, благовонные травы, животный жир. Вместе с тем при Заратуштре языческие культы иранцев, почитавших солнце, луну, свет, ветер и т. д., были доведены до совершенства. |

На обширных территориях Иранского нагорья, по соседству с Эламом, в начале I тыс. до н. э. формировались разрозненные государственные образования, весьма пестрые в этническом и языковом планах. Их основу составили древнеиранские племена, которые, как и родственные им народы Индии, называли себя ариями. Эти образования стали объектом завоеваний сначала ассирийских и урартских царей, а в VII в. до н. э. они подчинились соседней Мидии, разгромившей в союзе с Вавилоном Ассирию. В этот период Элам превратился в рыхлое, слабоцентрализованное государство, раздираемое междоусобицами и смутой. Неоднократно в его пределы вторгались ассирийцы, разрушая и опустошая города. В VI в. до н. э. Элам был завоеван бывшими союзниками — вавилонянами. Царь Вавилонии Навуходоносор II взял столицу, город Сузы, а многих эламитов, согласно обычной практике в отношении покоренных народов, выселил в другие области своего царства. Затем эти земли недолгое время принадлежали Мидии.

В течение нескольких веков на окраинах Элама расселялись ираноязычные племена — персы, первые упоминания о которых содержатся в ассирийских источниках IX в. В 549 г. до н. э. Элам поглотили персы, воспринявшие многие достижения эламской материальной и духовной культуры.