Виновен или невиновен?

В

юриспруденции есть следующая дихотомия: невиновен,

пока не доказана вина — совсем не

то же, что виновен, пока не доказана

невиновность. По аналогии

предлагается такое правило: все, что

делает Мать-Природа, научно, пока не

доказано обратное; все, что делают люди

и наука, ошибочно, пока не доказано

обратное.

В

юриспруденции есть следующая дихотомия: невиновен,

пока не доказана вина — совсем не

то же, что виновен, пока не доказана

невиновность. По аналогии

предлагается такое правило: все, что

делает Мать-Природа, научно, пока не

доказано обратное; все, что делают люди

и наука, ошибочно, пока не доказано

обратное.

Пора расставить точки над «i» и разоблачить чушь, именуемую «доказательствами». Если вы хотите поговорить о том, что «статистически значимо», ни одно явление на этой планете не является настолько «статистически значимым», как природа. Посмотрите на ее внушающий уважение послужной список и фантастически огромный опыт, с которым по статистической значимости не сравнится ничто; посмотрите, как природа переживает Черных лебедей. Когда люди говорят, что превзошли природу, на этот счет нужны очень убедительные доказательства, но не наоборот. Очень, очень сложно победить природу на поле статистики, мы можем прибегать к натуралистическому заблуждению в области этики, но не в области управления риском.

Еще раз вернемся к нарушению логики во имя «доказательства», ибо такое нарушение чревато серьезными последствиями. Усомнимся в таком неестественном методе лечения, как прикладывание льда к опухшему носу, то слышал в ответ: «Какие у вас есть доказательства?» Точно так же в прошлом многие сомневавшиеся слышали в ответ что-то вроде: «У вас есть доказательства того, что трансжиры вредны?» – и должны были что-то доказывать, но, конечно, не могли этого сделать; должны были пройти десятки лет прежде, чем вред стал очевиден. Подобные вопросы чаще других задают умные люди, даже врачи. Но если (нынешние) обитатели Земли желают переть против природы, это они должны доказывать, что поступают правильно.

Все, что нестабильно или хрупко, со временем с большой вероятностью разрушилось. При этом взаимодействия между компонентами Матери-Природы должны были происходить так, чтобы система в целом продолжала функционировать. За миллионы лет природа породила удивительное сочетание неуязвимости, антихрупкости и локальной хрупкости; жертвы в какой-то области нужны, чтобы природа становилась менее хрупкой. Мы жертвуем собой ради наших генов, обмениваем нашу хрупкость на их выживание. Мы стареем, а гены остаются молодыми и приспосабливаются к среде все лучше и лучше. Маленькие объекты все время разрушаются, чтобы природа могла избежать крупномасштабных глобальных катастроф.

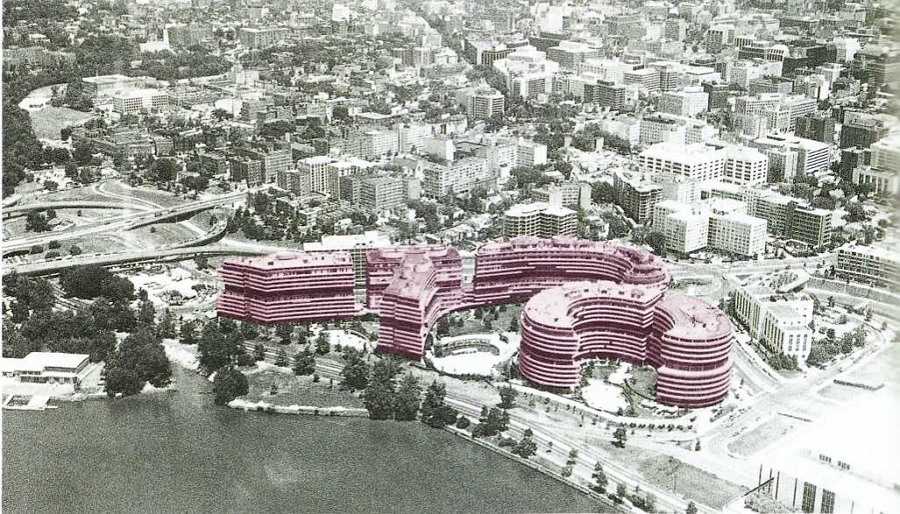

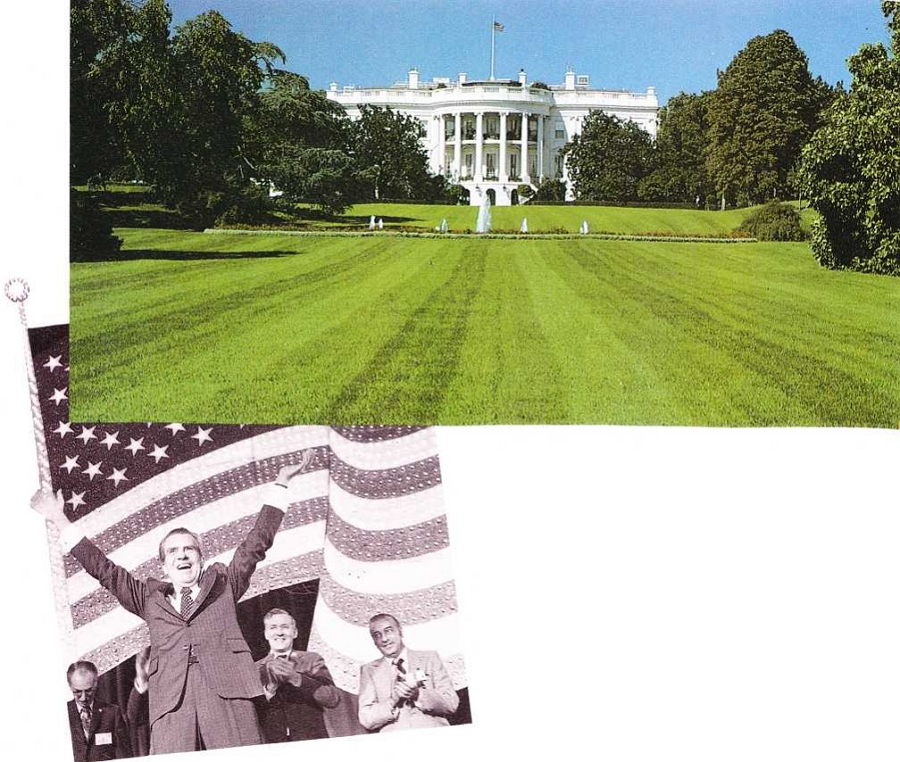

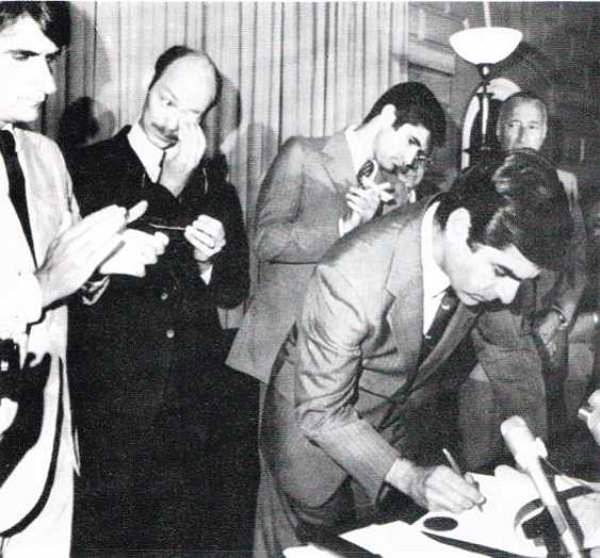

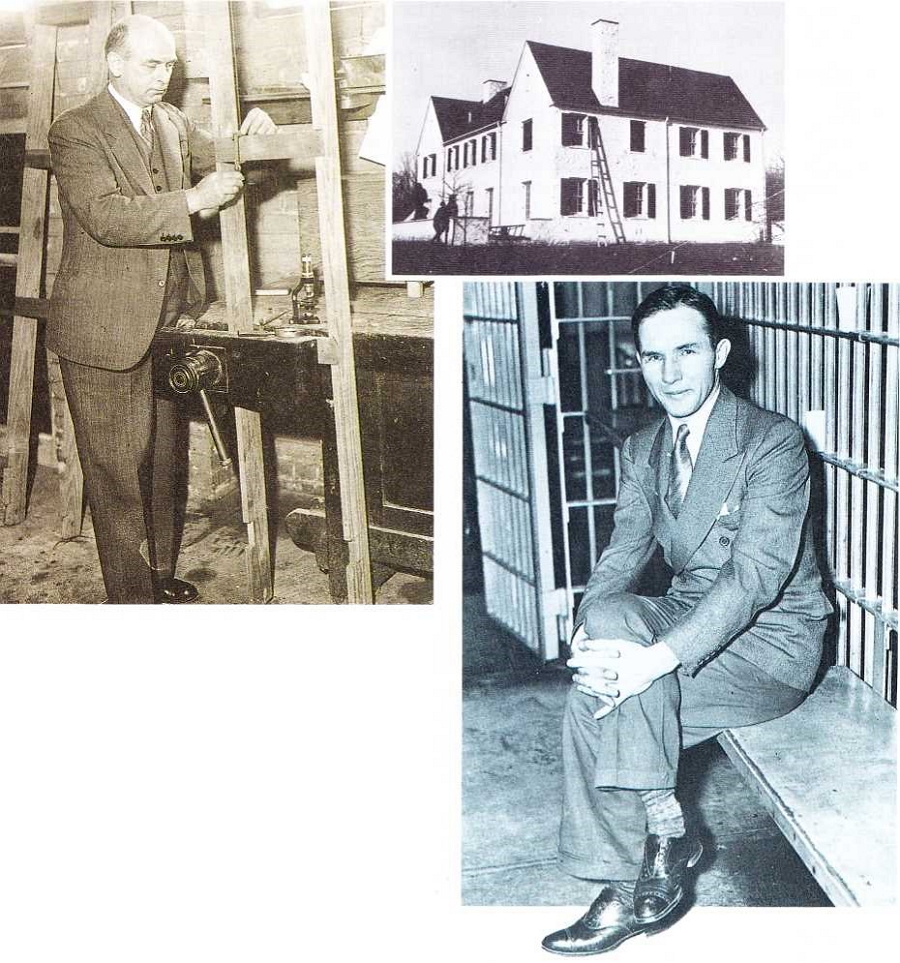

Мучительная процедура, которую впоследствии Президент Джеральд Форд назовет «затянувшимся национальным кошмаром», начиналась как низкопробный фарс. В два часа утра 17 июня 1972 года в помещении штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии, расположенной в гостиничном комплексе «Уотергейт», были пойманы пятеро мужчин. Вооружившись фотоаппаратами и приборами электронного наблюдения, они рылись в папках с партийными документами. Все они оказались связанными с Центральным разведывательным управлением.

В то время Президент Ричард Никсон, лидер республиканцев, казалось, уверенно шел к легкой победе на предстоявших президентских выборах над кандидатом от демократов, сенатором Джорджем Макговерном. Даже когда один из взломщиков оказался Джеймсом Маккордом, агентом службы безопасности Комитета по переизбранию президента (КПП), Никсон утверждал, что «Бе

лый дом не имеет к этому ни малейшего касательства». Однако Лоренс Ф. О'Брайен, председатель Национального комитета Демократической партии, назвал налет «вопиющим актом политического шпионажа» и предъявил КПП иск в миллион долларов. Двое из взломщиков оказались связанными с Э. Говардом Хантом, агентом ЦРУ. Незадолго до этого Хант консультировал специального советника Никсона, политического стратега Чарлза В. Колсона. Даже несмотря на то, что ФБР, министерство юстиции, Конгресс и репортеры стали уделять все более пристальное внимание этой истории, президент одержал победу на выборах в ноябре.Тем не менее загадка Уотергейта неотступно овладевала умами всей страны. Могло ли случиться так, что президент и его люди заронили семена собственного грядущего политического краха?

|

|

«Уотергейт» - коммерческий и жилой комплекс в Вашингтоне дал свое имя политическому скандалу. |

«Водопроводчики» национальной безопасности

9 мая 1969 года, всего через несколько месяцев после того, как Ричард Никсон принял присягу при вступлении в должность президента на первый срок, в «Нью-Йорк Таймс» появилось сообщение о том, что Соединенные Штаты тайком бомбят северовьетнамские базы в Лаосе и Камбодже. Телефоны возможных информаторов было приказано поставить на прослушивание.

Два года спустя, 13 июня 1971 года, та же газета начала публиковать выдержки из секретного доклада Пентагона о затруднениях, испытываемых страной во Вьетнаме. Очевидно, что доклад объемом в 7000 страниц мог передать журналистам только кто-то из сотрудников правительственного аппарата. В конце концов выяснилось, что утечка информации произошла через Дэниэля Эллсберга, бывшего аналитика министерства обороны.

Решив, что впредь конфиденциальные аналитические материалы его администрации не должны становиться достоянием гласности, Никсон посовещался с двумя ближайшими и самыми доверенными советниками, главой администрации Белого дома Г. Р. Холдеманом и советником по внутренним делам Джоном Д. Эрлихманом. Они поручили Эгиду Крогу, старшему помощнику Эрлихмана, сформировать секретную группу, призванную «ликвидировать утечки». Они назвали себя «водопроводчиками». Хант вместе с бывшим прокурором из провинциального городка Дж. Гордоном Лидди подключились к этому предприятию, но завалили первое задание.

|

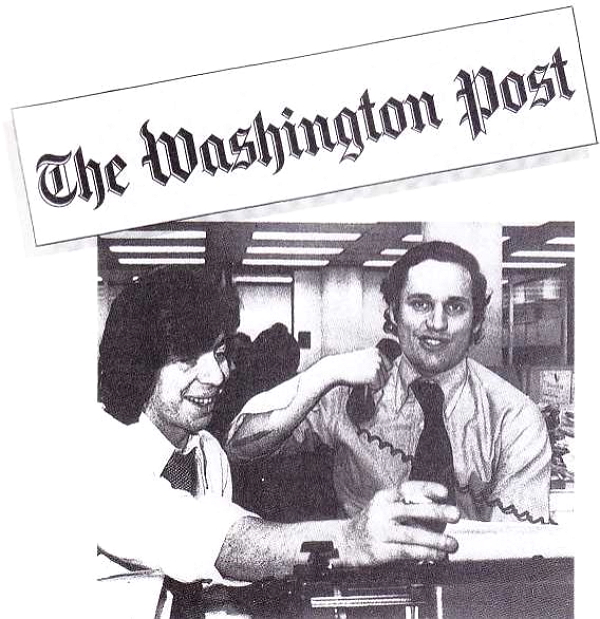

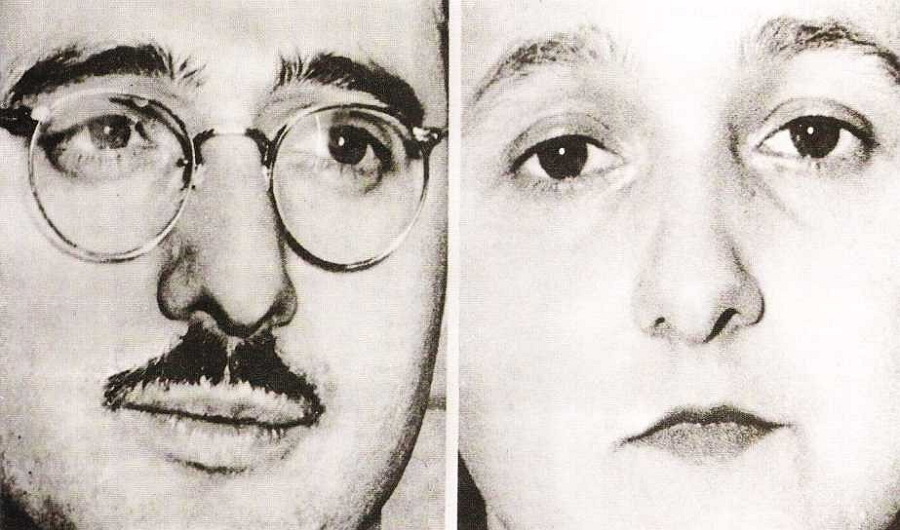

Карл Бернстайн (слева) а Бой Вудворд опубликовали репортаж о краже в «Уотергейте» в газете "Вашингтон Пост". Их блестящее расследование разворачивавшегося скандала способствовало получению газетой Пулитцеровской премии за особые заслуги в 1973 году. |

Готовясь к худшему

В 1960 году на президентских выборах Никсон лишь немного уступил Джону Ф. Кеннеди. Вновь баллотируясь на выборах 1968 года, он с незначительным преимуществом победил Хуберта Хэмфри. Специалисты, проводившие опросы общественного мнения, утверждали, что отношение избирателей к нему в конце избирательной кампании быстро ухудшалось. Чтобы укрепить свое политическое положение, Никсон создал КПП, организацию, призванную собрать миллионы долларов на проведение кампании, направленной на его переизбрание в 1972 году. Джон Миттчел оставил пост генерального прокурора и стал директором Комитета, Лидди пригласили на должность финансового советника, Маккорд был назначен руководителем службы безопасности.

КПП собрал громадные суммы на проведение кампании у руководителей корпораций, которые, несомненно, надеялись, что их вспомнят в Белом доме после выборов. Однако, даже когда стало ясно, что демократы собираются выставить кандидата, у которого практически нет шансов на победу, некоторые из сотрудников КПП ощущали необходимость принятия мер особого свойства.

До сих пор точно неизвестно, что именно надеялись обнаружить взломщики в штаб-квартире Демократической партии 17 июня 1972 года. По иронии судьбы, именно попытка взлома нанесла самый сокрушительный удар по кампании, оказалась бомбой замедленного действия, взрыва которой пришлось ждать еще несколько месяцев.

|

|

Ричард Никсон одержал убедительную победу над своим противником от Демократической партии на президентских выборах 1972 года, набрав около 61 процента голосов избирателей во время прямого голосования, а голоса коллегии выборщиков распределились в пропорции 520 к 18. Мало кто из избирателей, если вообще таковые были, сознавал, что от Уотергейтского скандала нити тянутся непосредственно к Белому дому. |

Сеть затягивается

На какое-то время эта история переместилась на последние страницы газет, однако Эрлихман, Холдеман, Миттчел и юный адвокат Джон Дин полностью сознавали ее взрывной потенциал. Они пытались купить молчание Ханта, Лидди и пятерых непосредственных взломщиков. Всем было обещано президентское помилование, но Маккорд - под жестким давлением окружного судьи Джона Сирики - в марте 1973 года признался, что Дин и Джеб Магрудер, бывший заместитель директора КПП, заранее знали о предстоящем взломе.

Всего за месяц до этого Сенат США начал расследование, которое позднее завершилось телевизионной трансляцией слушаний по делу на всю страну. Покатилась лавина обвинений, контробвинений, слухов и угроз. В конце концов Дин пошел на сотрудничество с комиссией Сената, обрисовав, как Белый дом пытался замять Уотергейтское дело. Он утверждал, что Миттчела склоняли к тому, чтобы он «отвел удар», взяв вину за взлом на себя; что Никсон был в курсе того, что Хант запросил более 120 000 долларов за молчание о собственном участии в событиях и что Эрлихман пытался уничтожить улики. Дин также показал, что Холдеман отдал приказ помощнику «изъять и уничтожить компрометирующие материалы» из архивов Белого дома.

В показаниях Дина красной нитью проходила мысль о том, что президент солгал американской общественности. Молодой адвокат утверждал, что Никсон знал о попытке скрыть преступление еще 15 сентября 1972 года. Президент же заявлял, что узнал об этом через полгода, 21 марта 1973 года, после чего незамедлительно приказал провести расследование для окончательного выяснения истины.

Неудивительно, что Никсон уволил Дина и с сожалением попросил уйти в отставку двух своих старших советников, Холдемана и Эрлихмана.

|

|

Петициям об отставке Никсона не было конца (слева), демонстранты призывали автомобилистов: «Сигнальте за импичмент». |

Схватка за магнитофонные пленки

Совершенно случайно сенаторам стало известно, что Никсон установил в Овальном кабинете магнитофон. В архиве, расположенном в подвале, хранились записи всех проведенных там переговоров начиная с весны 1971 года. Специальный прокурор, назначенный министерством юстиции, профессор права из Гарварда Арчибальд Кокс, незамедлительно связался с судьей Сирикой и Комиссией Сената, пытаясь раздобыть записанные на магнитную ленту доказательства. Никсон, ссылаясь на конфиденциальность переписки и бесед президента, отказался предоставить требуемый материал. 20 октября 1973 года Никсон отдал приказ о смещении Кокса.

Генеральный прокурор Элиот Ричардсон сам предпочел уйти в отставку, за ним подал прошение об отставке его заместитель. Хотя эти акции были специально рассчитаны по времени так, чтобы прийтись на уик-энд, когда реакция общественности обычно приглушена, они вызвали, по словам нового начальника штаба Никсона, генерала Александра Хейга, «огненный шквал».

Обвиняющие записи

Потрясенный Никсон пошел на попятный. Из девяти кассет, затребованных следствием, он предоставил, правда, только семь, на одной из них разговор неожиданно прервался на целых 18 минут. Преданный секретарь президента Роз Мари Вудс заявила, что непреднамеренно стерла эту часть записи. Другие паузы, возникавшие на пленках, во многих случаях специалисты смогли восстановить.

Таким образом, удалось отчетливо расслышать такое количество компрометирующего материала, что даже один из адвокатов Никсона, прослушав пленки в первый раз, прошептал: «Теперь все кончено». На пленке были записаны слова Никсона о том, как спрятать концы в воду. Разговор имел место 23 июня 1972 года, всего через шесть дней после происшествия.

В июле 1974 года Верховный суд США единогласно подтвердил право судов на прослушивание оставшихся записей. Юридический комитет Палаты представителей, который начал следствие на предмет возбуждения импичмента, получил 19 кассет с пленкой, но требовал предоставить еще 42, с записями переговоров, проведенных в период с июня 1972 года по июнь 1973 года. Комитет впервые в практике процедуры импичмента вызвал президента на слушание дела повесткой.

В конце концов Белый дом предоставил пленки и приблизительно 1200 страниц расшифровки записанных на них переговоров. Никсон пояснил, что по соображениям национальной безопасности и из-за встречавшихся на пленке вульгарных выражений предпочтительнее пользоваться отредактированной расшифровкой. Когда стало известно количество редакторской правки и расшифровку сравнили с оригинальным текстом на пленке, доверие к Никсону было окончательно подорвано.

30 июля 1974 года члены комитета Палаты представителей после публичных слушаний проголосовали за возбуждение импичмента по трем статьям: обструкция суду, злоупотребление президентскими полномочиями и попытка препятствовать самой процедуре импичмента.

| Наказание президента |

|

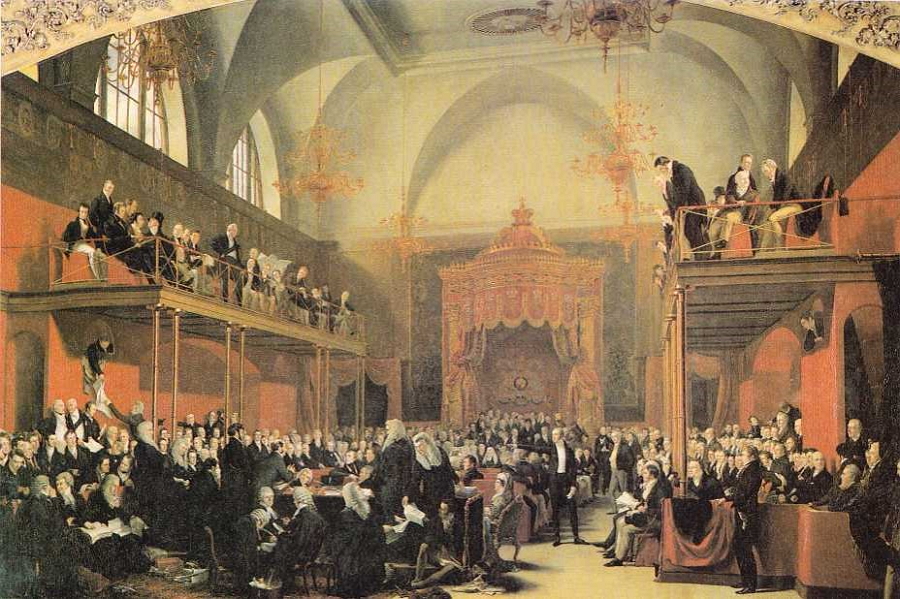

Термин «импичмент» многими понимается превратно. Он отнюдь не означает «осуждение». Наоборот, в Конституции США предусмотрено, что Палата представителей может лишь выдвинуть обвинение в порядке импичмента или предъявить обвинительный акт по факту совершения правонарушения. Только Сенат, под председательством главного судьи Верховного суда, полномочен осудить обвиняемого, для чего требуется не менее двух третей голосов. Единственное предусмотренное в таких случаях наказание заключается в отстранении от должности и запрете занимать ее впредь. Перечень подлежащих преследованию в порядке импичмента действий приводится в тексте Конституции довольно расплывчато, что вызывает недовольство ученых-правоведов. В качестве абсурдного примера следует напомнить, что Эндрю Джонсон, единственный президент за всю историю, который был подвергнут импичменту и суду, обвинялся в том, что неуважительно обращался к Конгрессу, «повышая голос». Суд над Джонсоном закончился его оправданием. Судебное заседание Сената может затянуться на целых полтора месяца, что является мощным аргументом в пользу избежания процедуры импичмента. В дополнение к этому процесс, по сути, стравливает одну из важнейших ветвей государственной власти с другой. Один из обвинителей Президента Эндрю Джонсона откровенно заявил, что «эта процедура носит политический характер... и преследует политические цели». |

В интересах нации

Даже 5 августа Никсон все еще продолжал публично уверять страну, что Уотергейтское дело и его собственные действия не оправдывают такого крайнего шага, как отставка президента. Однако, сторонники Никсона считали, что только отставка может избавить его от позорного спектакля во время последующего слушания дела перед всем Сенатом.

Таким образом, вечером 9 августа Никсон выступил по национальному телевидению с заявлением, что в полдень следующего дня сложит с себя обязанности президента. Даже не намекнув на признание своей вины или чувство раскаяния, он пояснил, что его решение созрело из-за того, что у него нет политической базы в Конгрессе.

В обвинительном акте, за которым последовало заключение в тюрьму многих из его последователей, включая Миттчела, Холдемана и Эрлихмана, сам президент упоминается как «не обвиненный по данному акту соучастник заговора». Угроза судебного преследования витала над ним до тех пор, пока его преемник, президент Форд, не объявил амнистию по «всем преступлениям» против Соединенных Штатов, которые Никсон мог совершить в период своего пребывания на посту президента.

Хотя Форд, даруя прощение, надеялся «раз и навсегда закрыть и опечатать эту книгу», по сути дела, он лишь добавил вопросов к этой и без того таинственной истории. Может быть, Никсон согласился уйти в отставку только на том условии, что ему будет обещано прощение? Свидетельств о том, что Форд принимал участие в подобном сговоре, нет, но в наследство от Уотергейта Америке досталось стойкое недоверие к представителям высшей власти.

Жизненный путь Маты Хари, приведший ее в зал суда, начался в северном голландском городке Левардене. 7 августа 1876 года у жены торговца Адама Зелле родилась дочь. Девочку нарекли Маргарета Гертруда. В 14 лет ее отослали в монастырскую женскую школу для обучения искусству домоводства и подготовки к замужеству - традиционное воспитание для девушек ее класса. Но Маргарета Гертруда не была создана для жизни в рамках традиций. За месяц до девятнадцатилетия она вышла замуж за Кемпбелла Маклеода, офицера голландской армии шотландского происхождения, который был на 21 год старше ее. Замужество оказалось роковой ошибкой.

Юная миссис Маклеод быстро родила сначала сына, а потом дочь и в 1897 году последовала за мужем в Голландскую Ост-Индию, где ему было поручено командование батальоном на острове Ява. Маклеод сильно пил, путался с другими женщинами и частенько бил жену. Однажды он даже угрожал ей заряженным револьвером. Их сын умер при загадочных обстоятельствах; согласно одной из версий, его отравила служанка, с которой плохо обошелся Маклеод. Вскоре после того, как в 1902 году Маклеоды вернулись в Голландию, Маргарета Гертруда ушла от мужа (официально они разошлись четыре года спустя). Оставив дочь на попечение родных, молодая женщина отправилась в Париж навстречу ошеломительной новой карьере.

|

|

Мнимая индийская танцовщица Мата Хари. Была ли она немецким «агентом Н-21», как считали французы? Ее обвинители утверждали, будто им удалось разгадать шифр, основанный на музыкальных нотах, при помощи которого она передавала секреты врагу. |

Рождение Маты Хари

Маргарета Гертруда вряд ли могла рассчитывать взять искушенную французскую столицу штурмом. Но как экзотическая восточная танцовщица она могла бы привлечь к себе внимание, о котором так страстно мечтала. Поэтому к 1905 году она сменила обличье, с успехом выдав себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии. Приняв эстафету от матери, как теперь утверждала Маргарета Гертруда, она посвятила себя индийскому богу Шиве и демонстрировала эротические ритуалы его восхваления. Высокого роста, стройная, с иссиня-черными волосами, карими глазами и смуглым цветом кожи, она легко могла сойти за индианку. Экзотическое имя, Мата Хари, которое она для себя выбрала, в переводе значило «Око зари».

После дебюта в зале Востока музея Гиме Мата Хари продолжала свое триумфальное шествие по элегантным салонам Парижа. Она выступала на сценах Монте-Карло, Берлина, Вены, Софии, Милана и Мадрида. Казалось, что вся Европа у ее ног.

Хотя мужчины, в основном представлявшие ее зрительскую аудиторию, и могли заявить, будто пришли на концерт, желая побольше узнать о восточной религии, они приходили для того, чтобы поглазеть на чувственную молодую женщину, которая осмеливалась появляться на публике практически обнаженной.

Неудивительно, что у сладострастной танцовщицы была уйма поклонников, которые, не скупясь, оплачивали ее щедро раздариваемые услуги. К началу Первой мировой войны в августе 1914 года Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе. В Берлине среди се побед числились немецкий кронпринц и герцог Брауншвейгский.

| Мата Хари 60-х годов | ||

|

Скандал, потрясший Англию в 1963 году, известный как дело Профьюмо, имел как минимум одну общую черту со знаменитым делом Маты Хари. Замешанная в нем женщина делила ложе со многими мужчинами и была обвинена в шпионаже. К счастью для нее, ни за свое опрометчивое поведение, ни за предполагаемый шпионаж она не поплатилась жизнью. Неполных 16 лет, Кристин Килер в 1957 году приехала в Лондон, спасаясь от скуки провинциального городка. Работая в магазине одежды в Сохо, а позже в ресторане на Бейкер-стрит, она мечтала стать манекенщицей. Продолжив карьеру в качестве «топлесс»-танцовщицы в кабаре-клубе, среди клиентов которого были в основном американцы и арабы, она повстречала Стивена Уорда. Он был художником и крутился среди людей богатых и знаменитых, рисуя их портреты и поставляя |

|

красивых девушек пожилым джентльменам. К июню 1961 года Килер жила с Уордом. Среди тех мужчин, которым он представил свою протеже, были Джон Профьюмо, военный министр кабинета Гарольда Макмиллана, и капитан Евгений Иванов, военно-морской атташе Советского Союза в Лондоне. Когда ревнивый любовник Килер, уроженец Ямайки, проследил ее до квартиры Уорда и принялся палить по дому, полиция начала расследование и обнаружила, что Килер находилась в связи с министром обороны и советским офицером. Заголовки газет пестрели обвинениями в том, что она выуживала военные секреты у Профьюмо и продавала их Иванову. Скандал вынудил Профьюмо выйти из правительства. Привлеченный к суду за сводничество, Уорд покончил с собой, Килер продала свою историю газетчикам за приличную сумму. |

|

Кристин Килер - фотомодель. Став любовницей члена кабинета министров и советского офицера, она вызвала общенациональный скандал. |

||

Роковые путешествия

В конце 1915 года Мата Хари вновь оказалась в Париже - чтобы спасти личные вещи, оставшиеся на ее вилле, в пригороде Нойи, по одной версии; чтобы ухаживать за слепым русским любовником - по другой. Третья причина ее приезда, шпионаж, была указана в тайном послании, переданном итальянской секретной службой в адрес французских коллег. «Сценическая знаменитость по имени Мата Хари... якобы открывающая публике секреты индийских танцев», предостерегали итальянцы, отреклась от претензий на свое индийское происхождение и теперь говорит по-немецки с небольшим восточным акцентом.

Задержанная французскими властями. Мата Хари горячо отрицала обвинение в шпионаже в пользу Германии и поспешно предложила свои услуги Франции в качестве секретного агента. Как ни странно, французы приняли ее предложение и отправили в оккупированную немцами Бельгию, снабдив списком шести своих законспирированных там агентов. Вскоре после этого одного из них поймали и расстреляли немцы - как говорили, его предала женщина. Тем не менее Франция отправила Мату Хари на новое задание: в нейтральную Испанию. Ей предстояло добраться туда морем через Голландию.

Англичане заставили судно причалить в Фалмуте, на южном берегу Англии, и арестовали Мату Хари, приняв ее за немецкую шпионку по имени Клара Бендикс. Ей удалось убедить англичан, что она работает на Францию, и ее освободили. Она продолжила свое путешествие в Мадрид.

В испанской столице она быстро наладила связи с военно-морским и военным атташе посольства Германии и была щедро вознаграждена за свои услуги. Какого рода услуги оказывала она немецким офицерам, осталось в тайне, как и многое другое, связанное с именем Маты Хари.

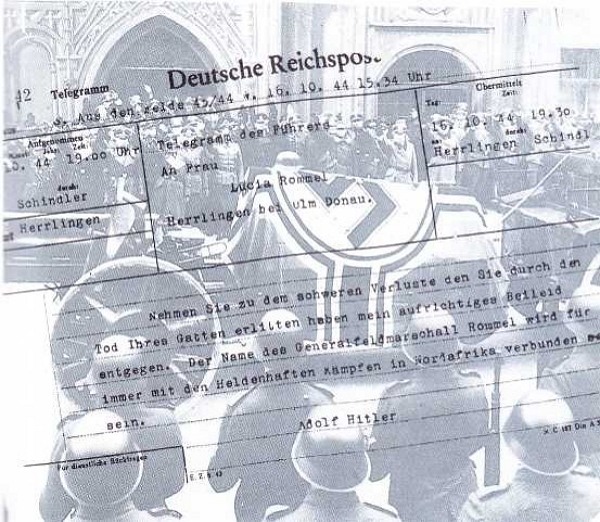

Симпатические чернила для «Н-21»

Ближе к концу 1916 года двоих немецких атташе в Мадриде уведомили из Берлина, что они слишком много платят за рутинную информацию, предоставляемую «агентом Н-21», и приказали отослать ее обратно в Париж, выдав чек, подлежавший оплате во французском банке, на сумму в 5000 франков. Компрометирующее послание было перехвачено французской секретной службой.

12 февраля 1917 года Мата Хари вернулась в Париж и поселилась в элегантном отеле «Плаза-Атене» на авеню Монтень. На следующий день ее арестовали и предъявили обвинение в том, что она работала как двойной агент в пользу Германии.

Уликами, поддерживавшими обвинение, были неоплаченный чек на сумму в 5000 франков, выписанный на банк, указанный в немецком послании, и тюбик, содержавший, как было определено, симпатические чернила, - и то и другое обнаружили у нее в номере гостиницы.

«Симпатические чернила», как объяснила Мата Хари на допросе, не что иное, как обычное дезинфицирующее средство, которым она пользовалась в качестве контрацептива. Что касается чека, она призналась, что действительно получила его в качестве оплаты от немецких атташе в Мадриде - но за предоставленные сексуальные услуги. Бывшую любимицу Европы и любовницу высокопоставленных мужчин отправили в тюрьму Сен-Лазар и определили в камеру под номером 12.

Неубедительное судебное разбирательство

После нескольких месяцев допросов, на которых Мата Хари упорно отстаивала свою невиновность, 24 июля 1917 года состоялось заседание трибунала. Председатель суда и двое других его членов были заранее убеждены в ее виновности - хотя толпы на улице, в ожидании приговора, надеялись, что ее оправдают.

Она показала, что наблюдала за военными маневрами в Германии, Италии и Франции - но только в качестве гостьи того или другого из ее многочисленных поклонников. 30000 марок, полученные ею от министра иностранных дел Германии? «Столько стоили мои услуги. Любовники никогда не платили мне меньше». Что касается 50000 погибших, когда французские транспортные суда были торпедированы в Средиземном море благодаря информации о времени их отхода, которую она предоставила, то где доказательства этому? Несмотря на слабость доводов обвинения, приговор, вне всякого сомнения, был предрешен. Высшему командованию Франции необходимо было найти козла отпущения после неудачных попыток союзников выйти из тупиковой ситуации с Германией.

|

|

|

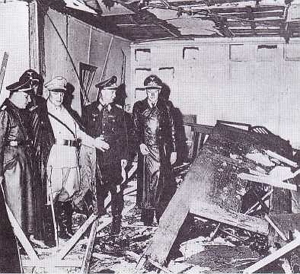

К 1917 году Первая мировая война зашла в тупик. В войсках в любую минуту мог вспыхнуть мятеж, и французскому верховному командованию необходимо было найти козла отпущения. Плакаты, подобные изображенному справа, предупреждали, что надо крепить бдительность, ибо враги таятся повсюду. Арест Маты Хари был лишним тому подтверждением; (вверху) предполагаемый снимок ее казни 15 октября 1917 года. |

В ожидании вызова

Смертный приговор не был приведен в исполнение сразу; и в последующие месяцы ожидания Мата Хари становилась все более нервной и подавленной. Единственная ночь, когда ей удавалось заснуть, приходилась на субботу, ибо казни никогда не проводили по воскресеньям. Во все другие вечера она отправлялась спать, зная, что стук в дверь на рассвете может означать вызов на расстрел.

Предложение адвоката добиться приостановления исполнения решения суда на том основании, что она беременна от него, Мата Хари с негодованием отвергла. Она предпочитала надеяться на призыв к милосердию, в последнюю минуту адресованный французскому президенту. Ее прошение не было удовлетворено. В предрассветный час, в понедельник 15 октября, ее вырвали из тяжелых объятий свинцового сна, в который она погрузилась благодаря снотворному, выпрошенному у тюремного доктора. Монотонным голосом адвокат произнес, что осужденной шпионке, каковой она является, предстоит умереть этим утром.

Мнимая казнь?

Верная своей репутации, 41-летняя женщина позаботилась о наряде. Она надела голубовато-серое платье, соломенную шляпку с широкими полями, пару своих лучших туфель. На плечи небрежно накинула пальто. И только надев перчатки, она посчитала, что готова покинуть тюремную камеру, чтобы доехать на автомобиле к Венсенскому замку на окраине города.

На месте казни, в Венсене, ждала команда, готовая к расстрелу. 12 человек выстроились с трех сторон площадки, развернувшись в сторону дерева. Твердой походкой Мата Хари подошла к нему. Она согласилась выпить глоток рома, полагающийся приговоренному, но отказалась от того, чтобы ее привязали к дереву и завязали глаза, предпочитая смотреть в глаза своим палачам. Лучи восходящего солнца пробились сквозь предутренний туман, когда вызванные к ней священник и монахини удалились и солдаты с винтовками напряглись в ожидании приказа командира. Прозвучал сигнал. Двенадцать выстрелов пронзили тишину, и безжизненное тело «Ока зари» упало на землю.

Причина необычайного хладнокровия, проявленного приговоренной женщиной во время казни, позже получила довольно причудливое толкование. Страстный юный поклонник по имени Пьер де Моррисак договорился за деньги, что солдаты, участвовавшие в казни, зарядят винтовки холостыми патронами. Казнь предполагалось инсценировать, как в «Тоске», популярной опере тех дней. Но, как и в оперной казни, заговор Моррисака не удался; винтовки оказались заряжены настоящими пулями - и ничего не подозревавшая жертва встретила быструю смерть.

Правда ли это, как и то, будто в момент расстрела Мата Хари распахнула пальто, продемонстрировав солдатам свою наготу? Ответить на эти вопросы невозможно, да это, в конце концов, и не важно. Обе истории всего лишь часть пленительной легенды о голландской красавице, которая добилась при жизни славы экзотической танцовщицы и высокооплачиваемой куртизанки, но была расстреляна как шпионка, хотя, возможно, ею никогда не была.

Священника вызвали для совершения последнего обряда к приговоренному к смерти заключенному. Ждал его не простой узник, а один из бывших доверенных лиц Папы Льва X, кардинал Альфонсо Альберто Петруччи. Кардинал отказался от услуг священника и с надменной яростью отослал его прочь. Ухода своего следующего посетителя Петруччи уже не видел - к нему был прислан мавр для исполнения смертного приговора: считалось неподобающим поручить христианину убийство князя церкви. Накинув петлю из темно-красного шелка на шею кардинала, мавр медленно задушил Петруччи.

|

| Отношения Папы римского Льва X с Коллегией кардиналов были натянутыми, пока он не ввел туда своих людей. |

Князь эпохи Возрождения на престоле Святого Петра

За четыре года до этих событий, в марте 1513 года, Папой римским был избран 37-летний Джованни де Медичи. Второй сын Лоренцо Великолепного, правителя Флоренции, он с юных лет посвятил себя церкви, получил домашнее образование под руководством придворных наставников и был отослан в университет города Пизы для изучения теологии и церковного права. Хотя в 17 лет он был назначен в Коллегию кардиналов, после неожиданного вознесения на папский престол его пришлось срочно посвятить в духовный сан и возвести в сан епископа. После смерти старшего брата, случившейся за десять лет до этого, он был занят мыслями о возвращении своей семье господства во Флоренции, после того как сторонники религиозного реформатора Савонаролы изгнали семью Медичи за предательство республиканских идеалов города.

«Будем наслаждаться папством, дарованным нам Господом», - написал Лев X брату сразу после своего избрания Папой римским. Церемония, посвященная его коронации, своею пышностью скорее напоминала триумфальный парад императора, чем скромную религиозную процедуру. Деньги за более чем 2000 распроданных церковных владений рекой текли в папские закрома, поддерживая его расточительный образ жизни. Решив превратить Рим в центр искусств, он посвятил себя завершению работы, начатой его предшественником, Папой Юлием II, который приказал разрушить старую базилику Св. Петра и начал строительство великолепного здания, возвышающегося ныне в центре Вечного города. Среди художников, работавших над его проектами, были Рафаэль и Микеланджело. «Из него мог бы выйти замечательный Папа, - писал историк тех дней, - если бы к своим достижениям в области искусства он добавил хоть малую толику понимания религии».

Лев X устраивал пиры, где предлагались такие деликатесы, как павлиньи языки и пироги, из которых выпархивали живые соловьи. Карлик-шут был специально нанят, чтобы развлекать его. Но главным любимцем двора был белый слон Анно, подарок короля Португалии, которого научили опускаться на колени перед Папой римским.

Восторженным сторонником расточительных привычек Папы Льва X был 27-летний кардинал из Сиены, Альфонсо Альберто Петруччи. Однако Петруччи, как и другие члены Коллегии кардиналов, сильно расстроился, увидев, как папские богатства направляются на войну с герцогом Урбино. Лев X преследовал цель сделать своего племянника, Лоренцо, правителем Урбино. Но когда Папа заменил брата Петруччи на высшем посту в Сиене фаворитом семьи Медичи и завладел семейными богатствами, кардинал решил, что пришла пора действовать.

|

Обвиненного в заговоре против Папы римского кардинала Петруччи заключили в темницу в подвале замка Сант-Анджело, громадного круглого здания, построенного еще во II веке. На крыше - ангел, чьим именем названа крепость. |

Неудавшийся заговор

Петруччи поступил неосторожно, заручившись поддержкой других кардиналов и написав низложенному герцогу Урбино. А когда он публично обронил, что готов убить Льва X, папские агенты начали просматривать его письма. Из них в середине мая 1517 года Лев и узнал о коварных планах своего соперника.

Некоторое время Папа римский страдал желудочно-кишечными болезнями. Петруччи подкупил флорентийского доктора Баттисту де Верчелли с тем, чтобы тот ввел Папе яд во время операции, после чего рекомендовал Льву воспользоваться услугами Баттисты. Заранее предупрежденный, Папа велел схватить врача, заставить признаться в заговоре и предать мучительной смерти.

После этого Лев созвал кардинальскую консисторию. По завершении длинной речи Лев приказал швейцарцам-телохранителям арестовать первого из заговорщиков, некоего кардинала Риарио. Две недели спустя, во время следующей консистории, Папа сообщил, что среди них находятся еще двое врагов. Сняв митру и подняв ее над кардиналами, он произнес: «Именем этого символа Христа обещаю даровать прощение, если они сознаются в своем преступлении». Когда никто не вышел вперед, Лев подошел к каждому кардиналу по очереди со словами: «Виновен или не виновен?» Не выдержав пронизывающего взгляда Папы, кардиналы Содерини и Адриан покорно упали на колени.

Во время бурной третьей консистории 22 июня Лев огласил приговоры первым из трех кардиналов, уличенных в заговоре, и объявил, что зачинщиком был Петруччи. За совершенное преступление Петруччи был приговорен к смерти и отправлен в мрачную цитадель, замок Сайт-Анджело.

1 июля, решив, что следует держать Коллегию кардиналов под строгим контролем, Лев назначил 31 нового князя церкви, большинство из которых внесли существенные вклады в его истощившуюся казну. Среди новых кардиналов оказались двое двоюродных братьев и трое племянников Папы.

|

Спасение души за деньги |

|

В ларце монеты зазвенят, Из ада души улетят. Собранные средства отсылались в Рим и хранились в громадных сундуках, вроде того, что изображен ниже на фотографии. Однажды в исповедальне одну из записок с призывом купить индульгенцию сочинения Иоганна Тецеля вручили священнику и профессору университета северогерманского города Виттенберга Мартину Лютеру. Возмущенный Мартин Лютер составил 95 тезисов, где подверг сомнению ценность индульгенций и осудил практику их продажи. Папа не обладает властью освобождать от наказания за грехи, писал Лютер. Бросая вызов церковной власти, он прибил свои подстрекательские тезисы на двери церкви 31 октября 1517 года. Льву X, только что пережившему заговор Петруччи, дело поначалу показалось незначительным. Однако, когда Лютер отказался смириться, Папа обвинил его в ереси и приказал подчиниться власти Рима. Лютер вновь отказался отречься от вызова, брошенного Папе римскому. 3 января 1521 года Лев X отлучил Мартина Лютера от церкви; для Папы он был всего лишь очередным еретиком, ложные учения которого никогда не смогут потеснить истинную религию Рима. Одиннадцать месяцев спустя Папа римский умер, так и не узнав, что его короткое царствование ознаменовалось началом протестантского реформаторства. |

Папство на пороге кризиса

Расправившись с заговором Петруччи, Лев X мог спокойно заняться делами по укреплению господствующего положения своей семьи в Италии. Заручившись союзом с Испанией, Папе удалось вынудить французского короля Людовика XII отказаться от притязаний на Милан и Неаполь. Однако преемник Людовика, Франциск I, вновь вторгся в Италию, одержал блистательную победу у Мариньано, в результате чего Папа римский лишился изрядной доли влияния на французскую церковь.

Вслед за этим Лев ввязался в распри по поводу преемника святейшего римского императора Максимилиана I, скончавшегося в 1519 году. Папа противился притязаниям на престол как со стороны Франциска I, так и со стороны Карла I Испанского и, опасаясь, что Италия окажется в тисках между Испанией и Францией, объединился с Германией. Но когда его кандидат, Фредерик Саксонский, проиграл Карлу, Льву ничего не оставалось, как поддержать испанского монарха.

Настоящий кризис папского правления Льва X тем не менее разразился далеко от Рима и остался практически им не замеченным. Протестуя против торговли индульгенциями, 31 октября 1517 года Мартин Лютер вывесил текст своих 95 тезисов на воротах церкви Виттенбергского замка. Когда весть об этом дошла до Рима, Папа Лев X предположительно произнес: «Брат Мартин замечательно талантлив, но это всего лишь очередная монашеская распря».

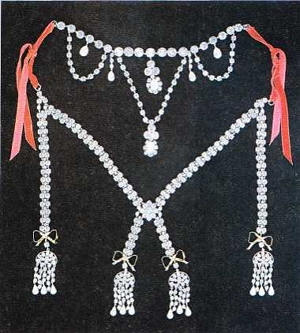

Исходная цена равнялась примерно восьми миллионам долларов в сегодняшних деньгах. К несчастью, оспа свела монарха в могилу, прежде чем сделка была завершена. Его преемник, Людовик XVI, женился на австрийской принцессе Марии-Антуанетте. Известная своим легкомыслием и увлечением роскошными украшениями, она казалась идеальной покупательницей для такой несравненной безделушки, однако королева поразила ювелиров и своих многочисленных критиков тем, что дважды от нее отказалась.

Хотя за глаза ее презрительно называли Мадам Дефицит за то, что она выбрасывала громадные деньги на балы и пышное убранство комнат в Версале. Мария-Антуанетта, по-видимому, не оставалась полностью безучастной к финансовым проблемам государства.

Когда Боммер зарыдал и сказал, что разорится, и даже пригрозил покончить жизнь самоубийством, королева резонно посоветовала ему взять себя в руки, разобрать ожерелье и продать камни по отдельности. Упрямый ювелир попробовал предложить ожерелье испанскому королевскому двору, но и там от него отказались. Тем временем сумма выплат процентов за драгоценные камни продолжала неумолимо расти. Казалось, ожерелью было предназначено судьбой стать самой дорогой и никчемной безделушкой века.

|

Изысканные драгоценные украшения (восстановленные по описаниям современников) послужили предметом знаменитого «дела об ожерелье» в 1785 - 1786 годах. |

Нечестивый кардинал

Корыстолюбивый, беспутный, высокомерный и недалекий, Луи де Роган принадлежал к одному из самых знатных родов Франции. Несмотря на скандальную личную жизнь, многочисленные любовные связи, Роган был кардиналом римской католической церкви, официальной государственной религии Франции. С 1772 по 1774 год он служил французским послом в Вене, столице Австро-Венгерской империи, которой правила мать Марии-Антуанетты, Мария-Тереза, женщина обстоятельная и строгих взглядов. Хотя разгульный образ жизни снискал Рогану популярность среди немалого числа подданных пожилой императрицы, ее возмущало, что духовное лицо проводит дни за охотой, а ночи - в плотских утехах. Она засыпала свою дочь жалобами, пока Марии-Антуанетте не удалось добиться того, чтобы Роган был отозван с дипломатического поста в Вене.

Однако кардинал быстро воспрял духом, получив должность главного раздатчика милостыни, и оказавшись, таким образом, обладателем самого высокого духовного сана при дворе в Версале. В его обязанности входило служить мессу по великим праздникам и участвовать в других церемониях, но Мария-Антуанетта настолько старательно его игнорировала, что позже могла утверждать, будто за восемь лет ни разу ни одним словом с ним не перемолвилась. Роган, залезший в громадные долги на подновление своих многочисленных наследственных владений и содержание прихлебателей, чувствовал себя униженным. С его происхождением, шармом и положением он заслуживал того, чтобы быть в дружеских отношениях с королевской семьей, во всяком случае, ему так казалось, и он пустился во все тяжкие, лишь бы быть принятым при дворе.

|

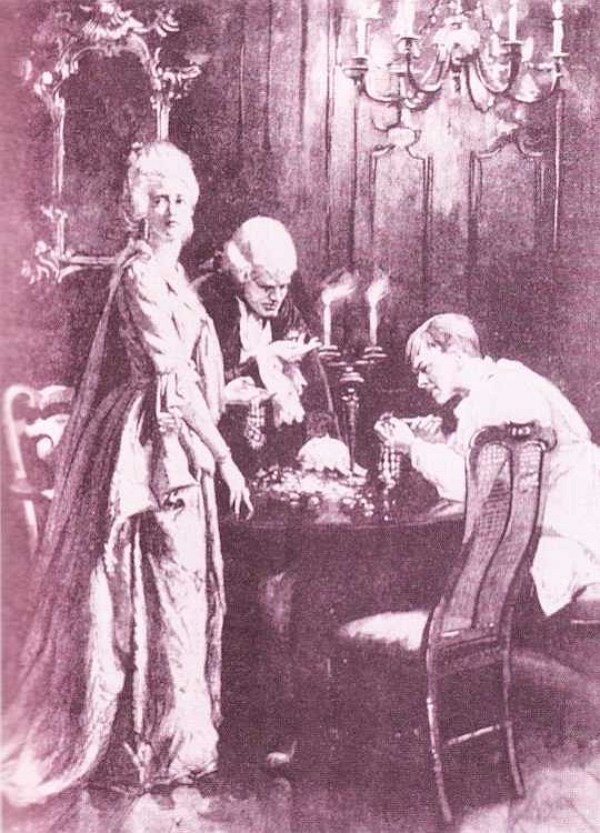

Все нити заговора с целью похищения знаменитого ожерелья сходились к графине де Ляммотт-Валуа. Здесь она и ее муж вместе с Рето де Биллетом осматривают предмет своих желаний, прежде чем разобрать ожерелье и продать камни на черном рынке. |

Последняя из династии Валуа

Самым невероятным, но и самым важным действующим лицом в той афере, которая позже стала известна как «дело об ожерелье», была коварная и соблазнительная Жанна де Валуа, дочь пьяницы-браконьера и сбившейся с пути истинного служанки. Юной нищей замарашке каким-то образом удалось убедить благородную патронессу в том, что она - последняя из потомков бывшей королевской династии Валуа. Так оно и было на самом деле, но строгая монастырская школа, в которую ее отправили, не надолго привлекла ее внимание. Она сбежала оттуда с беспутным жандармом по имени Николя де Ляммотт. Месяц спустя они поженились, у нее родилась двойня.

Чувствуя, что распутный Роган будет легкой добычей, Жанна добилась приглашения в один из его замков, и вскоре он пал жертвой ее чар. Кардинал оплатил долги ее разгульного супруга и способствовал его повышению в капитаны драгун. Неистощимая на выдумки и невероятно дерзкая, эта бессовестная авантюристка, именовавшая себя теперь графиней де Ляммотт-Валуа, приехала в Версаль и инсценировала обморок в зале для приемов. Когда ее муж объяснил потрясенным придворным, что в ней течет королевская кровь, но она ослабла от долгих лет недоедания, мнимой графине пожаловали внушительное ежегодное пособие.

Тут волею случая на сцене появляется очередной пособник в мошенничестве. Алхимик, известный под именем Калиостро, регулярно вымогавший деньги у доверчивого Рогана, рассказал графине, что кардинал отчаянно стремится занять высокий политический пост, но понимает, что этому препятствует неприязнь королевы.

Ухватившись за тонкую соломинку, в 1784 году графиня начала намекать кардиналу на свою «близкую подругу» Марию-Антуанетту. Она пообещала Рогану, что королева многозначительно кивнет в его сторону во время следующей придворной церемонии. Главный раздатчик милостыни увидел то, что хотел увидеть, и в благодарность за воображаемый королевский кивок наградил свою посредницу деньгами. Вслед за этим неутомимая графиня воспользовалась талантами другого своего любовника, приятеля ее мужа Рето де Виллета, заставив его поработать своим «первым секретарем» и подделать письма на золоченой бумаге, украшенной геральдической лилией - эмблемой королевского дома Франции. Фальшивые послания призывали легковерного Рогана к благоразумию и одновременно уверяли его в том, что королева наконец его простила.

|

| Хотя королева Мария-Антуанетта (справа) лишь косвенно оказалась замешанной в «деле об ожерелье», скандал запятнал ее доброе имя. Похожую на нее внешне представительницу парижского полусвета наняли для ночного свидания с легковерным кардиналом Роганом в Версальском саду. |

Доказательство преданности

Окончательно поймать на крючок кардинала тем не менее не удавалось, пока графине не пришел в голову дерзкий план - якобы устроить ему свидание с королевой поблизости от рощи Венеры в ее личном саду, куда даже король не мог зайти без разрешения. Прежде всего граф де Ляммотт отправился в известный парижский бордель, где нашел глупую молодую девицу по имени Николь, внешне напоминавшую Марию-Антуанетту.

Хитроумные супруги обрядили Николь в белое платье, в точности такое же, как на известном портрете королевы, и заставили заучить несколько строк текста. Безлунной ночью главный раздатчик милостыни прокрался меж сосен, кедров и фиговых деревьев, а завидев предполагаемую королеву, низко поклонился. Тщательно придерживаясь текста, Николь тихо прошептала: «Можете надеяться, что прошлое будет забыто». Дабы не перенапрячь ее драматический талант, тут же возник слуга в дворцовой ливрее, со словами: «Уходите, уходите скорее». Убегая, Роган заметил лицо слуги, как и было задумано.

Отныне, убежденный в том, что его надеждам вскоре суждено осуществиться, бедный кардинал сделался еще податливее и безоговорочно поверил в выдумки хорошенькой Валуа. Когда она сообщила, что королева собирается помочь обедневшему знатному роду, но сама испытывает денежные затруднения, он с готовностью вручил ей 50000 ливров наличными. Сам по уши в долгах, он вынужден был одолжить эту сумму у ростовщика. Естественно, что деньги прикарманила его любовница.

Поверив слухам о близкой дружбе Валуа с королевой, Боммер и Бассанж попросили изощренную мошенницу выступить в роли посредника и уговорить Марию-Антуанетту купить знаменитое ожерелье. 29 декабря 1784 года графине продемонстрировали великолепное творение ювелиров.

|

|

Поначалу весь Париж потешался над легковерием кардинала Рогана. Однако насмешки вскоре сменились чувством симпатии к одураченному человеку, единственной ошибкой которого была жалкая попытка любой иеной завоевать благосклонность королевы. Оправдательный приговор кардиналу был встречен одобрительными криками толпы. |

Желание королевы — закон

Дальнейшие события не поддаются объяснению. По этой причине большинство французов стали подозревать, что эта история не что иное, как прикрытие, призванное обелить Марию-Антуанетту. Имеющиеся факты тем не менее свидетельствуют в пользу следующего развития событий.

Графиня сказала Рогану, что королева хочет купить дорогие бриллианты тайком от Людовика. Более того, в связи со вновь обретенным доверием Марии-Антуанетты к кардиналу она считает, что только ему можно поручить выполнение столь секретной миссии. Наивный Роган согласился купить ожерелье в рассрочку на два года, внося четыре взноса по 1,6 миллиона ливров. Коварная любовница отмела все его сомнения, забрав договор на покупку и вернув через некоторое время с пометками «Согласна» у каждого параграфа и собственноручной подписью королевы в конце: «Мария-Антуанетта Французская». Вскоре после того, как ожерелье доставили в дом Рогана, появился молодой человек и нараспев произнес: «По приказу королевы». Бриллианты были переданы ему незамедлительно, ибо это был тот самый слуга, на лицо которого мельком дали взглянуть Рогану в королевском саду.

| Чудеса для легковерных | |

|

|

Мало кто из известных исторических личностей отличался таким глубоким презрением к окружающим, как шарлатан, называвший себя Калиостро, ибо он бесконечно выдумывал хитроумные махинации с целью выманить у простаков деньги - и постоянно преуспевал в этом. «Маленького роста, смуглый, сложения тучного, с круглой головой на негнущейся шее», этот неисправимый негодяй умудрялся выдавать себя за Алессандро, графа Калиостро, хотя на самом деле был сыном сицилийского торговца. Джузеппе Бальзамо родился в 1743 году. Всю жизнь он выдумывал для себя множество разных образов и профессий. Начав карьеру на Сицилии, он вскоре был вынужден бежать от правосудия и заняться своим воображаемым ремеслом в Греции, Египте, Аравии, Персии и на острове Родос. Взяв несколько уроков алхимии, он добился того, что стал вхож в дома некоторых знатных семей Неаполя и Рима, где повстречал Лоренцу Феличанн и женился на ней. Эта родственная душа сопровождала его в поездках по Европе. Скрываясь под разными именами, парочка торговала приворотным зельем для безнадежно влюбленных, эликсиром, гарантировавшим возврат молодости, и таинственными микстурами, превращавшими дурнушек в красавиц. Успешное одурачивание кардинала Рогана можно отнести к числу самых больших его побед. Однако. по иронии судьбы, один из самых ловких фокусов Калиостро в Париже навел на него подозрение в возможном участии в заговоре по «делу об ожерелье». Он частенько предлагал клиентам «увеличить» бриллиант. Опустив камень в мутную жидкость, он извлекал оттуда кристалл, который был вдвое больше оригинала. |

Первые муки сомнения

После краткого периода радостного возбуждения кардинала Рогана стало беспокоить, почему королева не надевает замечательные украшения по торжественным случаям. Изобретательная графиня отвечала, что ее царственная подруга не хочет афишировать безумно дорогую безделушку. Может быть, сбросить цену? Ювелиры с готовностью согласились уступить 200000 ливров, и 12 июля, принеся во дворец какие-то другие бриллианты, Боммер передал королеве записку, в которой подтверждал согласие сбавить цену.

Тем временем один почтенный торговец бриллиантами доложил в полицию, что в Париже некий Рето де Виллет предлагает ценные камни по подозрительно низким ценам. На вопросы полицейского исполнителя внушающий уважение «первый секретарь» чистосердечно признался, что выступает агентом графини де Ляммотт-Валуа. Громкий титул возымел действие, однако графиня, почуяв неладное, отослала мужа в Лондон, чтобы распродать оставшиеся от разобранного ожерелья бриллианты.

Тем не менее даже графиня не могла отвести неизбежное - дату первого платежа. Она предприняла дерзкий выпад, сказав ювелирам, что подпись королевы в договоре поддельная и им следует вытребовать деньги у богатого кардинала. Но Боммер и Бассанж прекрасно знали, что Роган в долгах как в шелках. Решив во что бы то ни стало получить деньги и будучи уверен, что ожерелье у королевы, Боммер отправился на прием к королеве Марии-Антуанетте.

Король заходит слишком далеко

День ангела королевы и праздник Успения Богородицы пришлись на один день, 15 августа, и по этому случаю устраивалась торжественная церемония с участием всех придворных. Когда Роган, воспользовавшись положением главного раздатчика милостыни, проник в королевские покои перед началом торжества, министры окинули его холодными взглядами, королева отвела глаза, а Людовик сухо произнес: «Я бы хотел знать все о бриллиантовом ожерелье, которое вы купили от имени королевы».

Милосердный король готов был распорядиться, чтобы Рогана забрали без шума, но разгневанная до слез королева потребовала арестовать его немедленно. Когда недоумевающая толпа стала волноваться по поводу задержки церемонии, кардинал, в роскошной торжественной сутане, вышел в сверкающий Зеркальный зал. Его старый враг, барон Бретей. шедший следом, громогласно воскликнул: «Арестовать господина кардинала!» Растерянность вскоре сменилась гневом. Хотя Рогану удалось тайком передать слуге записку с приказом уничтожить все поддельные письма, недовольные аристократия и духовенство задумали отомстить Марии-Антуанетте.

Кардинала, в чьих жилах текла кровь самых благородных родов Франции, поместили в узкую каменную камеру печально знаменитой Бастилии. Однако и королева, ставшая пленницей враждебно настроенного общества, вынуждена была сидеть взаперти в собственных покоях. Стоило ей появиться в театре, как публика ее освистывала.

Тактический просчет

В очередной раз Людовик опрометчиво прислушался к советам своей разгневанной жены в политическом вопросе и приказал, чтобы судебное слушание по делу Рогана состоялось в парламенте. Возникшая в результате шумиха ослабила позиции монархии. Памфлетисты изощрялись в злословии, а антимонархисты воспряли духом. Как сказал кто-то: «Кардинал уличен в воровстве, а королева оказалась замешанной в крайне неприглядном скандале... Епископский посох и скипетр забрызганы грязью! Какой триумф идей свободы!» На публичных слушаниях дела графиня, естественно, выступала с невероятными обвинениями, лишь бы спасти себя, но недалекая проститутка Николь и «первый секретарь» выложили все как было. Графа с тех пор больше никто не видел.

31 мая 1786 года с пяти утра у Дворца правосудия начали собираться толпы, чтобы узнать приговор. В конце концов голоса присяжных разделились в пропорции 26 к 22 в пользу того, чтобы Рогана оправдать «с незапятнанной репутацией», то же касалось Николь и алхимика Калиостро, которого привлекли к суду вследствие запальчивых обвинений графини. Рето де Виллет был приговорен к изгнанию, а его приятель, граф, был заочно осужден на каторжные работы.

Суровое наказание грозило только графине. Ее должны были высечь плетьми, выжечь клеймо в виде латинской буквы V, что значило

voleuse, или воровка, после чего заключить пожизненно в тюрьму на хлеб и чечевичную похлебку. Но этот жестокий приговор привел к неожиданным и неприятным последствиям и еще более навредил репутации королевы. Хотя сопротивлявшуюся графиню при клеймении держали 13 мужчин, она вырывалась столь отчаянно, что одежды на ней превратились в клочья и раскаленное клеймо сожгло ей грудь. Она мгновенно лишилась чувств. Сообщения об этом жутком зрелище способствовали росту симпатий к узнице. Когда через несколько недель графиня, переодетая мальчиком, сбежала в Англию, враги Марии-Антуанетты заподозрили, что таким образом с ней расплатились за молчание об истинной роли, сыгранной королевой в «деле об ожерелье».Однако жизнь обошлась сурово отнюдь не с одной участницей этого скандала. Калиостро, которого Людовик изгнал из страны, в конечном счете умер в тюрьме, в Италии. Роган был отлучен от двора и вынужден доживать свои дни в провинции. В 1791 году мнимая графиня, очевидно в припадке безумия, разбилась насмерть, выпрыгнув из окна заведения с дурной репутацией. Короля Людовика XVI вместе с супругой обезглавили на гильотине. когда пожар революции охватил Францию и навсегда уничтожил защищаемый ими порядок.

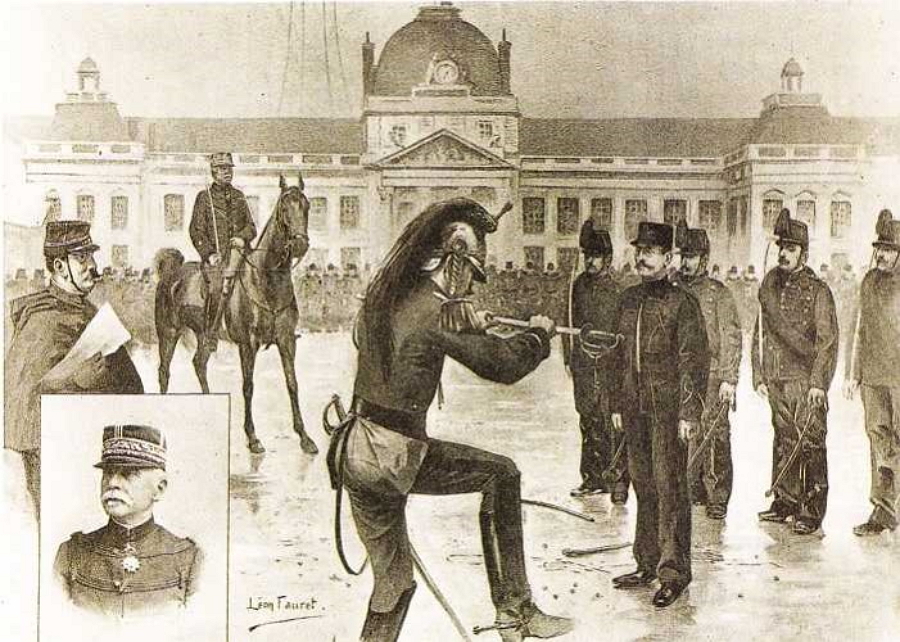

- Солдаты, они наказывают невинного человека. Солдаты, они бесчестят невиновного! - восклицает арестант. - Да здравствует Франция, да здравствует армия!

Огромного роста сержант в форме республиканской гвардии выходит вперед, наклоняется над приговоренным и срывает с его фуражки и рукавов офицерские знаки различия. После этого сержант срывает форменные пуговицы с кителя и нашивки с брюк арестанта. В довершение всего он выхватывает из ножен офицера шпагу и ломает ее о колено. Разжалованного проводят мимо войскового строя, сажают в полицейский фургон и отправляют в городскую тюрьму, как обыкновенного преступника. По дороге он проезжает мимо своего дома, где провел столько счастливых лет с женой и детьми.

Своей любимой жене 35-летний экс-капитан напишет позже, в тот же день: «О моя дорогая, сделай все, что только можно, чтобы найти виновного... Изменник действительно существует, только это не я». Две недели спустя закованного в цепи Дрейфуса сажают на поезд, отправляющийся в порт Ля-Рошель. Там ждет корабль, который должен доставить его на остров Дьявола, у берегов Французской Гайаны. Для большинства заключенных пребывание в печально известной исправительной колонии равносильно смертному приговору.

|

|

|

"Я обвиняю!" - так было озаглавлено открытое письмо Эмиля Золя президенту Франции в январе 1898 года; в нем был брошен вызов несправедливому осуждению Дрейфуса. |

«Негодяй

Д.»Осуждение, приговор, разжалование и ссылка Альфреда Дрейфуса на остров Дьявола были развязкой дела о шпионаже, которое захватило Францию в конце 1894 года. Однако это было всего лишь началом того, что позже получит известность как «дело Дрейфуса», поразительной судебной ошибки, которая привлекла внимание, разделила надвое и практически парализовала армию и правительство Франции на следующие 12 лет.

Все еще переживая унизительное поражение во франко-прусской войне 1870 - 1871 годов, служба контрразведки французской армии пристально следила за немецким посольством в Париже, и в особенности за его военным атташе, подполковником Максимильеном фон Шварцкоппеном. Из выброшенных бумаг, добытых через работавшую в посольстве уборщицу, французы узнали, что Шварцкоппен получал планы их фортификационных сооружений от агента, фигурировавшего под именем Жак Дюбуа, или «этого негодяя Д.», как называл его немецкий офицер. Начальнику контрразведки полковнику Жану Конраду Сандерру и его заместителю майору Юберу Жозефу Анри личность изменника оставалась неизвестной до 17 сентября 1894 года, когда в деле наметились реальные сдвиги.

В этот день майор Анри получил сопроводительную докладную записку, где перечислялась предлагаемая на продажу военная информация. В списке упоминались подробные сведения о новых пушках калибра 120 миллиметров, которые, как рассудил Анри, могли поступить только от артиллерийского офицера из генерального штаба. Просматривая список личного состава, Анри обнаружил имя Альфреда Дрейфуса. Почерк в донесении, написанном рукой Дрейфуса за год до этого, напоминал почерк, которым была написана «бордеро» - сопроводительная докладная записка. Анри удалось быстро убедить своих коллег, что Дрейфус и есть тот самый «негодяй Д.». Никто открыто не признал, что Дрейфус, будучи евреем, как нельзя лучше подходил на роль козла отпущения. Дрейфуса, родившегося в Эльзасе, подозревали в пронемецких настроениях, несмотря на то что его семья уехала из этой провинции за двадцать лет до того, как ее захватили немцы.

|

|

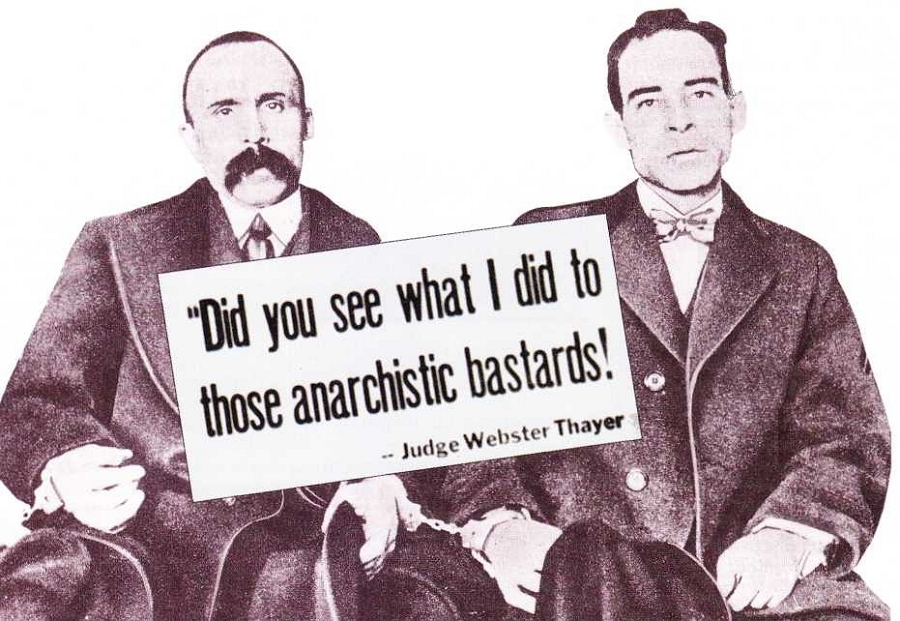

Осужденного за измену капитана Дрейфуса подвергли публичной унизительной процедуре на церемонии, происходившей во Французской военной академии. Покуда генерал Даррас (фото на врезке) наблюдал, восседая в седле, сержант сорвал с осужденного армейские знаки различия и преломил его шпагу о колено. |

Обвинение, суд, приговор

Утром в субботу, 13 октября, капитан Дрейфус получил повестку странного содержания. В ближайший понедельник, утром, ему предлагалось явиться к начальнику штаба - в гражданском. Придя, как было приказано, он очутился перед двумя офицерами и двумя полицейскими; он не знал, что за портьерой прячется майор Анри. Удивленного капитана попросили написать запрос о возврате документов, которые начальник штаба передал ему перед отъездом на маневры. Дрейфус принялся писать, затем, ощутив дрожь, остановился. Что бы все это значило?

Когда фарс близился к концу, один из офицеров выпалил: «Дрейфус, именем закона вы арестованы! Вы обвиняетесь в государственной измене». Со словами, что он невиновен и пал жертвой «ужасного заговора», Дрейфус отправился в тюрьму.

Сообщение об аресте появилось в парижской прессе только 1 ноября. «Государственная измена. Арест офицера-еврея Альфреда Дрейфуса». - оповещала какая-то антисемитская бульварная газета. Раздавались требования открытого слушания дела, потому что. как заявляла другая газета, закрытый суд «только подольет масла в огонь скандала». Но когда 19 декабря Альфред Дрейфус предстал перед семью членами военного трибунала, публику попросили покинуть помещение при первом же упоминании защиты о единственной улике, а именно - «бордеро».

Двое из пяти экспертов-графологов, которых попросили изучить документ, заявили, что Дрейфус не мог его написать. Трое утверждали, что мог, при этом один из них - Альфонс Бертийон - отказался от собственных, сделанных раньше, показаний о том, что текст, который написал под диктовку Дрейфус в кабинете начальника штаба 15 октября, отличался по почерку от «бордеро». Дрейфус, высказал «гениальное» предположение Бертийон, специально менял свой почерк во время диктовки!

Майор Анри показал, что знал о существовании немецкого шпиона в генеральном штабе. «И этот изменник сидит здесь!» - воскликнул он, указывая на Дрейфуса. На просьбу обосновать свои обвинения Анри холодно ответил, что «существуют такие секреты, которыми офицер не станет делиться даже с собственной шляпой».

После четырех дней неубедительных показаний свидетелей обвинения и вежливого, сдержанного выступления подсудимого судьи удалились на совещание. В этот момент прибыл посыльный с пакетом от министра обороны. Ожидая обнаружить новые улики, судьи прочли фактический приказ министра признать Дрейфуса виновным. Позже, тем же вечером, члены военного трибунала единогласно проголосовали за признание подсудимого виновным в государственной измене.

|

|

На острове Дьявола с Альфредом Дрейфусом обращались чуть лучше, чем со зверем в клетке. Как показано на рисунке, сделанном товарищем по заключению (выше), Дрейфус был прикован к койке. Штрафные колонии были упразднены в 1938 году; ныне камеры заросли тропической растительностью. |

По следам настоящего виновника

Летом 1895 года, через несколько месяцев после того, как Дрейфуса отправили на остров Дьявола, Сандерра на должности начальника контрразведки сменил подполковник Мари Жорж Пикар. Поскольку военные сознавали слабость обвинений против Дрейфуса, Пикару было приказано перехватывать и читать всю корреспонденцию заключенного, поступающую и исходящую, а также между прочим продолжать следить за выброшенными документами, выносимыми из посольства Германии уборщицей. В марте 1896 года он получил от нее обрывки «птибле», письма, доставляемого особой почтой внутри Парижа, написанного на тонкой голубой бумаге. Письмо, которое, очевидно, так и не отправили, а порвали на куски и бросили в корзину, было адресовано майору Мари Шарлю Фердинанду Вальсену-Эстергази. Его просили предоставить «более подробное объяснение по интересующему вопросу».

Эстергази был сыном французского генерала, принадлежавшего к внебрачной ветви невероятно богатого венгерского рода. Несмотря на то что Эстергази женился на женщине со средствами, ему никогда не хватало денег на то, чтобы поддерживать разгульный образ жизни в Париже. Чувствуя, что напал на след очередного шпиона, Пикар установил за Эстергази слежку. В августе начальник контрразведки раздобыл два письма, написанных Эстергази. Почерк был идентичен почерку «бордеро», единственной улики, на основании которой осудили капитана Дрейфуса.

Когда Пикар решил доказать, что изменник - Эстергази, а не Дрейфус, один из высших чинов посоветовал ему не открывать дело заново. Узнав, что его шеф может доказать невиновность Дрейфуса, майор Анри решил сфабриковать новые улики против заключенного.

|

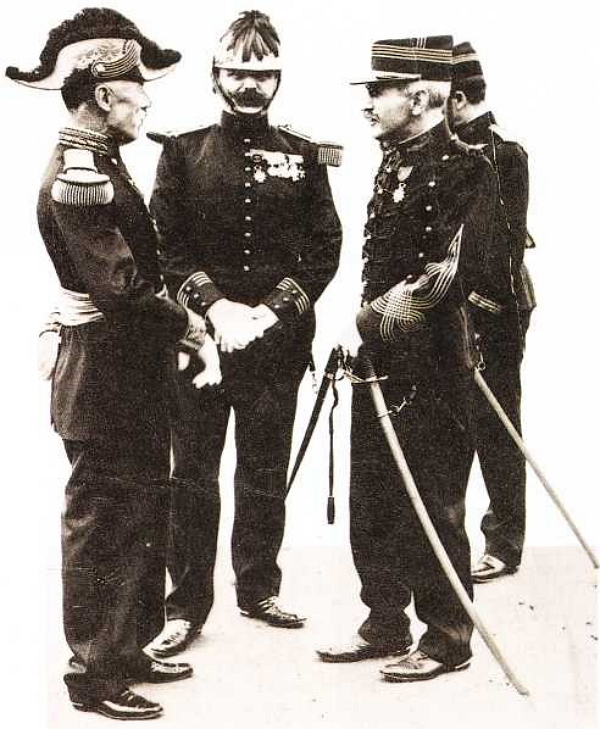

Только что посвященный в кавалеры ордена Почетного легиона, майор Дрейфус беседует с однополчанами в Военной академии после официальной реабилитации в июле 1906 года. |

«Я обвиняю!»

Информация о новых уликах в деле Дрейфуса неминуемо просочилась в прессу. Более того, в армейских и правительственных кругах росло подозрение, что в деле замешан еще один виновник. Опасаясь, что попытки привлечь Эстергази могут быть блокированы армейским начальством, Пикар поведал о своих открытиях личному адвокату и уполномочил его передать информацию в правительство. Адвокат рассказал благожелательно настроенному сенатору, что «бордеро», как может быть доказано, написана Эстергази, а не Дрейфусом; сенатор поставил в известность брата осужденного, Матье. 15 ноября 1897 года Матье Дрейфус официально обвинил Эстергази в измене, за которую был осужден его брат, - позаботившись о том, чтобы копия письма, отосланного военному министру, попала в ведущую парижскую газету.

Решив пойти ва-банк, Эстергази потребовал созвать трибунал. Военные сомкнули ряды в поддержку подсудимого, и судебная коллегия поспешно оправдала Эстергази. Приговор, выражаясь словами писателя Эмиля Золя, «прозвучал смертельным ударом по истине и правосудию».

13 января 1898 года Золя направил открытое письмо в адрес Президента республики Феликса Фора. Под заголовком

J' Accuse! («Я обвиняю!») его напечатали на первой странице «Авроры», либеральной газеты, издаваемой будущим премьер-министром Жоржем Клемансо. В письме Золя обвинял семерых высокопоставленных военных и троих экспертов-графологов в фабрикации улик против Дрейфуса.Как и рассчитывал Золя, за сенсационные обвинения его привлекли к суду за клевету. После бурных судебных заседаний, полностью вскрывших двуличность армейских чинов, знаменитого писателя признали виновным. Приговор гласил: «Год лишения свободы и штраф в размере 3000 франков». В ожидании повторного суда после опротестования решения суда Золя нашел пристанище в Англии, где и оставался до июня 1899 года.

| Мечта становится реальностью | ||

|

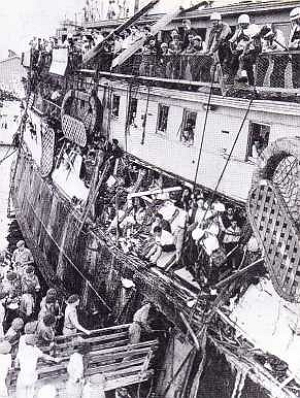

Как и многие евреи, Теодор Герцль - парижский корреспондент венской газеты - был глубоко потрясен тем махровым антисемитизмом, который продемонстрировали обвинители Альфреда Дрейфуса. В 1896 году Герцль опубликовал брошюру «Еврейское государство», оригинальный трактат, в котором он выдвинул идею о том, что еврейское государство должно быть создано в Палестине, на исторической родине, с которой евреи оказались разлучены на века. Как основатель движения, ставшего известным под названием «сионизм», Герцль посвятил ему оставшиеся годы жизни. В конце Первой мировой войны Англии передали под мандат Палестину, которую ей удалось вырвать у турок. Англия попыталась воспользоваться этим, чтобы выполнить обещание, данное во время войны, |

|

и основать там еврейское государство. Это повлекло за собой яростные протесты со стороны местных арабских жителей, которые противились притоку евреев. Когда Англия попыталась ограничить число еврейских иммигрантов, пришла очередь протестовать евреям - особенно после прихода к власти Гитлера в 1933 году, когда бегство в Палестину стало для многих евреев Европы единственным спасением от концлагерей. Но только после поражения Германии во Второй мировой войне кампания за образование еврейского государства набрала силу. Организация Объединенных Наций проголосовала за то, чтобы поделить Палестину между арабами и евреями, и в день истечения срока действия английского мандата - 14 мая 1948 года - было провозглашено создание государства Израиль. |

|

Вопреки запретам Англии еврейские беженцы набивались на борт перегруженных судов, чтобы добраться до Палестины. |

||

Пересмотр судебного решения

Суд над Эмилем Золя, закончившийся приговором, как бы расколол нацию на два лагеря, защитников армии и тех, кто верил в невиновность Дрейфуса. За ту роль, которую он сыграл в разоблачении заговора. Пикара уволили из армии - хотя позже он был восстановлен в звании. 30 августа 1898 года Анри на допросе признался в совершенных подлогах, после чего был заключен под стражу. На следующий день его нашли мертвым в камере, он перерезал себе горло бритвой. Эстергази бежал в Лондон, где признал свою вину; он оставался в изгнании до самой смерти, последовавшей четверть века спустя.

В июне 1899 года приговор трибунала, вынесенный Дрейфусу, был отменен и назначено новое слушание дела. Сильно постаревший за почти пять лет, проведенных в неволе, бывший капитан был привезен во Францию, где должен был вновь предстать перед своими обвинителями. Его надежды на реабилитацию были жестоко разбиты 9 сентября двойственным решением нового трибунала. Признанный виновным в государственной измене, но при смягчающих обстоятельствах, Дрейфус был приговорен к десяти годам заключения. Для Золя приговор явился образцом «невежества, глупости, жестокости, лживости и злодеяния». Будущие поколения будут содрогаться, предсказывал он, добавляя, что «Иисуса осудили только раз».

Принимая во внимание ухудшившееся состояние здоровья заключенного, десять дней спустя военный министр помиловал Дрейфуса. Вынужденный принять помилование, Дрейфус поклялся продолжить борьбу за свою реабилитацию. «Сердце мое не успокоится, пока останется хоть один француз, приписывающий мне ужасное преступление, которого я не совершал».

12 июля 1906 года, после семи лет непрестанных усилий, сторонникам Дрейфуса удалось добиться отмены приговора второго трибунала. Дрейфуса восстановили в армии и присвоили звание майора. На церемонии в Военной академии его официально реабилитировали и произвели в кавалеры ордена Почетного легиона. «Да здравствует Дрейфус!» - раздались крики. «Нет, - отвечал он, - да здравствует истина».

Для

16-летней невесты этот день был долгим и крайне

утомительным. В 6 часов утра ее доставили в

покои императрицы, лично руководившей

причесыванием, выбором драгоценностей и

одеванием невесты наследника русского престола.

Обряд венчания в Казанской церкви длился

несколько часов, за ним последовали банкет и

бал, где девушка была вынуждена танцевать с

бесконечной чередой престарелых вельмож. Однако

в 9 часов вечера императрица прекратила

празднества и препроводила новобрачных в их

опочивальню. Молодой муж ожидал в соседней

комнате, пока придворные дамы снимали с

принцессы подвенечное платье, одевали ее в

розовый пеньюар из Парижа и укладывали в

огромную кровать с балдахином. Наконец все

вышли, оставив охваченную ожиданием молодую

женщину одну в освещенной мерцающими свечами

спальне.

Для

16-летней невесты этот день был долгим и крайне

утомительным. В 6 часов утра ее доставили в

покои императрицы, лично руководившей

причесыванием, выбором драгоценностей и

одеванием невесты наследника русского престола.

Обряд венчания в Казанской церкви длился

несколько часов, за ним последовали банкет и

бал, где девушка была вынуждена танцевать с

бесконечной чередой престарелых вельмож. Однако

в 9 часов вечера императрица прекратила

празднества и препроводила новобрачных в их

опочивальню. Молодой муж ожидал в соседней

комнате, пока придворные дамы снимали с

принцессы подвенечное платье, одевали ее в

розовый пеньюар из Парижа и укладывали в

огромную кровать с балдахином. Наконец все

вышли, оставив охваченную ожиданием молодую

женщину одну в освещенной мерцающими свечами

спальне.

Миновал час, затем второй. Ближе к полуночи внезапно вошла камеристка и объявила, что молодой супруг ужинает со своими слугами. Лишь после долгого ожидания появился новобрачный, улегся на кровати рядом с молодой женой и сразу же забылся пьяным сном.

|

|

В первый день своего царствования Екатерина II провела под Санкт-Петербургом смотр войск. Она была одета в офицерский мундир и сидела в седле по-мужски, как впоследствии было изображено на портрете. |

Муж и жена лишь по званию

В феврале 1744 года, вскоре после своего 15-летия, урожденная принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, происходившая из обедневшего немецкого княжеского рода, была привезена матерью в Россию. Незамужняя и бездетная императрица Елизавета назначила своего племянника Петра наследником престола и стремилась женить его, чтобы закрепить право Романовых на престолонаследие. Она надеялась, что изящная и хорошенькая София - которую в качестве кандидатуры на брак с Петром предложил прусский король Фридрих II - сможет отвлечь Петра от его детских забав с игрушками и щенками. Освоив в достаточной степени русский язык, православный закон Божий и придворный этикет, София прошла обряд обращения в православие, получила имя Екатерина Алексеевна и была обручена с Петром. Их венчание состоялось и праздновалось 25 августа 1745 года.

«Я была бы готова полюбить своего мужа, если бы только он был способен на любовь или желал проявить ее», - писала позднее Екатерина в своих знаменитых мемуарах. Но тощий, неуклюжий, бледный и рябой Петр предпочитал целыми днями напролет заниматься оловянными солдатиками и картонными замками. К вящему неудовольствию своей молодой жены, он превратил их спальню в настоящую псарню для своих охотничьих собак. Их супружеские отношения так и не состоялись. Тем временем в 1752 году у Екатерины появился любовник.

«Прекрасен, как ясный день, - писала Екатерина о 26-летнем камер-юнкере Сергее Салтыкове. - Никто при дворе не может сравниться с ним». 20 сентября 1754 года Екатерина родила сына. Ребенка, нареченного Павлом, Петр признал своим сыном, и Елизавета провозгласила его вторым по очереди наследником престола. При дворе, конечно же, гуляли сплетни, что отцом Павла является Салтыков.

|

|

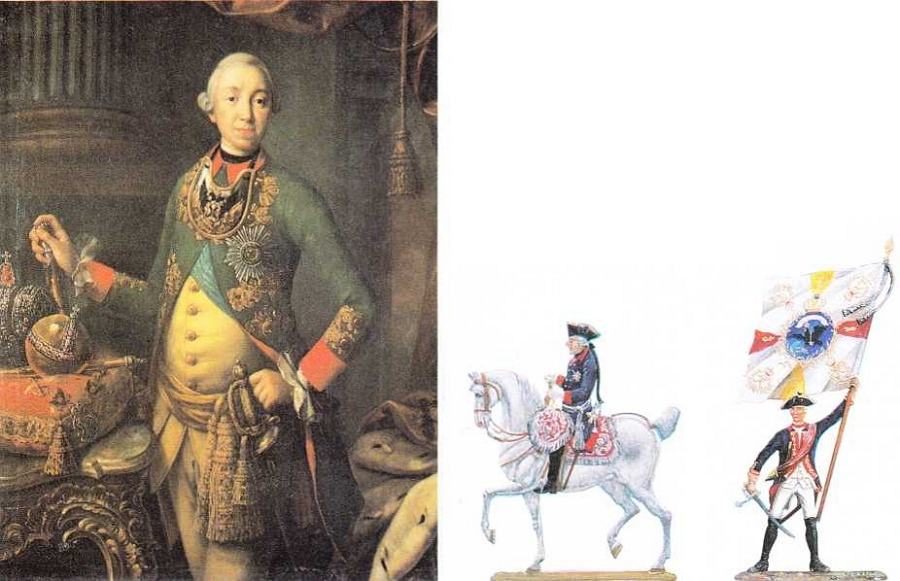

Наследником российского престола императрица Елизавета избрала Петра, сына своей сестры Анны, принца Гольштейн-Готторпского. Несмотря на ее старания подготовить Петра к исполнению будущих монарших обязанностей, этот недоросль предпочитал играть в оловянные солдатики, зачастую выстраивая их в боевые порядки прямо на кровати, которую он вынужден был делить со своей нелюбимой женой Екатериной. |

Политические интриги

Долг жены и матери был исполнен, и от Екатерины ожидали, что ее последующая жизнь в царской семье будет малозаметной. Однако Елизавета старела, а Петр так очевидно проявлял свою неспособность править, что в Санкт-Петербурге стали появляться люди, которые, как докладывал в Лондон британский посланник сэр Чарлз Хэнбери-Уильямс, надеялись, что «в случае определенных непредвиденных обстоятельств» на престол взойдет Екатерина.

Эти «непредвиденные обстоятельства» возникли в 1756 году, когда Россия вступила в союз с Австрией и Францией в войне против прусского короля Фридриха II. Первоначальные победы русских войск со всеобщей радостью приветствовались в Санкт-Петербурге. Не доставляли они радости лишь инфантильному Петру, который считал короля Пруссии непревзойденным военным гением. Императрица угасала буквально на глазах, и это порождало страхи, что в скором времени Петр унаследует престол и заключит с Пруссией постыдный мир. В качестве альтернативы его правлению при дворе начали подумывать о Екатерине как регенте при ее малолетнем сыне Павле или императрице, имеющей право на самоличное правление. «Будьте уверены, - доверялась Екатерина интригану Хэнбери-Уильямсу, - я уже утвердилась в своих планах и или умру, или буду царствовать».

Честолюбие Екатерины и ее тягу к роскоши Хэнбери-Уильямс поддерживал за счет тайных «займов». Он даже свел ее с новым любовником - красивым молодым польским графом из своей свиты Станиславом Понятовским. Петр, у которого в его собственных покоях проживала любовница и который старательно избегал встреч с женой, спокойно отнесся к тому, что 9 декабря 1757 года Екатерина родила дочь. «Я понятия не имею, каким образом забеременела моя жена, - так, говорят, он отреагировал на это известие, - но я полагаю, что мне придется признать себя отцом этого ребенка».

|

|

После того как лейб-гвардия присягнула Екатерине на верность, она приняла присягу в качестве императрицы в Казанской церкви, где 17 годами раньше она венчалась. |

Столкновение и примирение

Не успела Екатерина оправиться от родов, как ей пришлось столкнуться с последствиями своих политических интриг и неблагоразумного поведения. Воскресным утром 15 февраля 1758 года она получила тревожное послание от своего любовника. Елизавета приказала арестовать государственного канцлера, графа Бестужева, по обвинению в государственной измене. Арестованы были также ювелир-итальянец Бернарди и учитель русского языка Екатерины Василий Ададуров - оба они были посредниками в ее тайной переписке с канцлером и британским посланником.

Вскоре после этого Елизавета потребовала устроить отзыв Понятовского в Польшу. При дворе пошли толки, что следующая на очереди Екатерина. Перепуганная молодая женщина написала Елизавете письмо с просьбой об аудиенции. После почти месячного ожидания ее позвали в покои императрицы. Там был и презираемый ею супруг.

Екатерина бросилась на колени перед Елизаветой и просила отпустить ее к родителям в Германию. «Как вы можете говорить, чтобы я отпустила вас к родным? - спросила императрица. - У вас же дети». Вмешался Петр, обвиняя жену в бессердечии и упрямстве. Придя в смятение от случившейся между супругами перепалки, Елизавета прервала аудиенцию, но жестом дала Екатерине понять, что позднее беседа будет продолжена наедине.

21 апреля 1759 года императрица прилюдно провозгласила тост по случаю 30-летия Екатерины и через месяц удостоила ее второй аудиенции. Потребовав от Екатерины клятвы говорить правду, Елизавета спросила ее о подробностях из жизни прямого наследника. Что ей ответила Екатерина, неизвестно, поскольку именно на этом моменте повествования она неожиданно оборвала свои мемуары.

| Потёмкинские деревни - вовсе не фальшивые | ||

|

Когда Екатерина готовилась к смотру войск в день своего восшествия на престол, молодой вахмистр заметил отсутствие парадной перевязи у ее шпаги. Он снял перевязь со своей шпаги и галантно подал ее новой царице. Та не забыла молодого офицера, и 12 лет спустя Григорий Потемкин стал ее любовником, другом и доверенным лицом до самой своей кончины в 1791 году. Среди милостей, которыми Екатерина осыпала Потемкина, было назначение его генерал-губернатором южных (Новороссийской, Азовской и Астраханской) губерний ее растущей империи. Способствуя освоению Северного Причерноморья, он основал города Херсон, Севастополь и Екатеринослав. Но более всего, - и, скорее, ошибочно - он стал знаменит благодаря триумфальному путешествию императрицы на юг империи, которое он организовал в 1787 году. |

|

Говорят, что, желая поразить Екатерину процветанием этих земель, генерал-губернатор построил вдоль маршрута движения царского поезда фальшивые деревни и одел во все новое довольных крестьян. В действительности же Потемкин сделал лишь то, что делается и поныне по случаю визита высочайших гостей - им показывают только все лучшее. Он приказал покрасить фасады домов и украсить их гирляндами цветов. Сопровождавший Екатерину в последней части ее путешествия австрийский император Иосиф II был поражен видом новых городов. «Господин приказывает, рабы выполняют, - язвительно заметил он. - Екатерина может тратить столько, сколько она пожелает. Мы - нищие! Ни в Германии, ни во Франции не могли бы позволить себе того, что здесь делается русскими...» |

|

На этом рисунке изображена деревянная изба, поддерживающая портик с колоннами в древнегреческом стиле. Мимо идет дорога к прогрессу империи, обозначенная буквой К (Катерина). Выражение «потемкинские деревни» стало символом показухи. |

||

Общее недовольство царем

После 21-летнего правления Елизавета умерла на Рождество в 1761 году. Престол унаследовал ее племянник Петр

III. Несмотря на то что благодаря очередному любовнику Екатерина была на седьмом месяце беременности, она часами стояла на коленях перед гробом покойной императрицы. Петр же, появившись, отпускал шуточки и грубо потешался над священниками. Во время похорон он, идя за катафалком, кривлялся, чем шокировал окружающих. С близкими друзьями он поделился, что намеревается развестись с Екатериной и жениться на своей любовнице.Опасаясь, что новый ребенок сможет предоставить ее мужу долгожданный повод избавиться от нее, она удачно скрыла от Петра свою беременность и придумала, как отвлечь его внимание на время родов. Поскольку ее туповатый супруг больше всего на свете обожал пожары, она сговорилась с одним из преданных слуг, что тот подожжет свой дом, когда у нее начнутся роды. Как и предполагалось, Петр бросился из дворца поглазеть на пожар, а тем временем новорожденного мальчика тайно увезли в дом кормилицы.

В марте 1762 года Петр объявил перемирие с Пруссией, вслед за которым был заключен мирный договор, по которому Россия потеряла все, что приобрела в войне, и получила в качестве союзника своего бывшего врага Фридриха II. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Екатерины, стал торжественный обед, состоявшийся в июне по случаю заключенного с прусским королем мира. Когда был провозглашен тост за немецких родственников Петра, Екатерина осталась сидеть, и новый царь при 400 приглашенных на этот обед обозвал ее дурой. «Варварская, бессмысленная свирепость Петра III подтверждала его намерения избавиться от своей жены», - писал в отправленном на родину донесении один французский дипломат.

| Крестьянский царь | |

|

|