Роковые ошибки

Все люди, без исключения, ошибаются в жизни. По этому поводу есть множество афоризмов и поговорок, типа «На ошибках учатся» или «Человеку свойственно ошибаться».

Но далеко не у каждого человека будет роковая ошибка, за которую придется серьезно расплачиваться…возможно, всю жизнь…

7 ошибок людей, которые могут стать роковыми

Человек, конечно, учится на своих или чужих ошибках и порой расплачивается за них — это как бы нормально, естественно. Но человек-разумный тем и отличается от глупца, что больше не совершает подобных ошибок, осознав их на своем или чужом опыте.

Но люди не рождаются сразу разумными — таковым нужно еще стать… как же тогда не совершать роковых ошибок в жизни, а ограничиться лишь мелкими, обыденными?

На самом деле, проблема серьезных и больших человеческих ошибок не может быть решена одним лишь научением и осознанием — одним лишь разумом, логикой и сознательным мышлением.

Зачастую, даже в гораздо большей степени, ошибочным поведением людей движет не разум, а чувства и эмоции. Последние же запускаются за счет внутренних, глубинных и не осознаваемых установок, убеждений, стереотипов и предвзятости…

Это и есть главные ошибки человека — ошибки мышления.., которые становятся роковыми и за них приходится расплачиваться, порой всю жизнь…

Различные опасные связи, в том числе неразборчивые половые связи, могут стать роковой ошибкой человека, за которую придется платить, рано или поздно.

Примеров подобных человеческих ошибок великое множество, как среди обычных людей, так и у известных личностей.

Большинство взрослых людей знают, что «молчание — золото», и что нужно прежде подумать, перед тем как сказать, но порой становятся настолько словоохотливыми, что могут взболтнуть что-то лишнее — и это будет использовано против них.

Необдуманные слова, часто сказанные на эмоциях, данные обещания в порыве страсти, иногда обычные оговорки (описки) так же могут стать роковой ошибкой для человека.

Многим людям часто приходится подписываться под тем или иным документом. Будь то обычный договор на сотовую связь, соглашение на какие-либо услуги, кредитный договор, или серьезный бизнес-контракт — но постановка своей подписи, не подумав, не взвесив все за и против, а еще хуже — не прочитав и не поняв соглашения, и может стать роковой ошибкой.

Многие любят пошутить или подшутить над другими. Но мало кто любит, чтобы шутили над ним — некоторые вообще не имеют чувства юмора. Зачастую неудачная шутка может стать той самой роковой ошибкой, за которую потом придется расплачиваться…

Некоторые люди, испытывающие страхи, повышенную тревожность, комплексы, робость и нерешительность, могут пристраститься к алкоголю всего лишь с «одного глотка для храбрости».

Сколько разрушено профессиональных карьер, близких отношений, разбито семей и сломано судеб из-за зеленого змия — роковой ошибки человека, порой всего однажды попробовав «осмеляющее» действие спиртного.

В современном информационном мире Интернет стал для многих основной территорией общения. Телефоны (смартфоны), планшеты, компьютеры превратились в инструменты общения через различные месседжеры, социальные сети, сайты знакомств.., где люди выкладывают о себе и о других различную информацию.

Все пользователи интернета знают что такое сделать «Клик» (кликнуть мышкой на компьютере или нажать пальцем на смартфоне), при этом сделав какое-либо действие во всемирной сети.

Например, опубликовать свои или чужие фото и видео, пост, сведения о себе, или сделать репост чужой публикации. Но мало кто задумывается о том, что этот клик может стать роковой ошибкой.

Расплата за такую ошибку может варьироваться от заражения вирусом девайса или потери паролей, денежных средств, до вычисления в тех же соцсетях ваших слабых мест и манипулирования вами (вашим сознанием и поведением)…

Довольно серьезная расплата постигла молодую девушку, попытавшуюся публично критиковать в сети интернет людей плохо относящихся с детьми… Она сделала репост, выложив видео у себя на страничке, за что ей присудили реальный тюремный срок (правда, потом оправдали).

Иногда один человек может заключить тайную сделку с другим человеком, группой людей, организацией — и это возможно будет его роковая ошибка.

Здесь суть тайного соглашения в том, что кто-то третий, заинтересованный и важный для заключающего такую сделку, не будет знать об этом. И когда все это всплывет (а тайное всегда становится явным) — человек поплатится за эту ошибку.

Мало того, пойдя на сделку со своей совестью, с моральными устоями общества…, этот человек будет постоянно страдать, участвуя в этой тайной сделке.

Если вы «думающий» человек, то сами сможете опознать у себя — бывают ли у вас подобные роковые ошибки…

Но воле короля нельзя было противиться, и дон Алонсо де Гусман эль Буэно, герцог Медина-Сидония и генерал-капитан Андалусии, покорно принял на себя командование. Истинный католик и аристократ, выходец из старинного рода, герцог понимал, что выбора у него нет. Оставив свой уютный дом на юге Испании, он поспешил в Лиссабон, где уже был собран огромный флот. Кончина маркиза де Санта-Крус приостановила лихорадочные приготовления к отплытию, и теперь от герцога Медины-Сидонии требовалось совершить геркулесову работу, чтобы внести порядок в царившую в порту неразбериху. Каким-то образом это ему удалось, и 25 апреля он отправился в собор, чтобы принять штандарт, с которым армада должна была пойти на битву: знамя с испанским гербом, по обе стороны которого изображены Иисус и Дева Мария. На свитке был написан девиз предстоящей экспедиции: «Восстань, о Господи, и защити дело Твое».

Для испанцев это была священная война, в которой они не могли не победить, несмотря на то что корабли у англичан были быстроходнее, а пушки - лучше. Когда одного из старших офицеров герцога спросили, почему испанцы так уверены в победе, он ответил: «Все очень просто. Мы сражаемся за дело Господа».

|

|

После разгрома испанской армады летом 1588 года Англия на долгое время стала «владычицей морей». |

Католик против протестантки

Конфликт назревал более 30 лет, с тех пор, как Елизавета I в 1558 году сменила на английском троне свою сестру Марию. Когда их отец Генрих VIII решил развестись с матерью Марии Екатериной Арагонской, чтобы жениться на матери Елизаветы Анне Болейн, он порвал с католичеством и основал англиканскую церковь. Во время своего недолгого царствования Мария попыталась восстановить в Англии католическую веру и вышла замуж за наследника испанского престола, ставшего позднее королем Филиппом II. Мария умерла бездетной, и корона перешла к Елизавете, не менее решительно, чем ее сестра, настроенной поддерживать религию, в которой она была воспитана, - протестантизм. Для ревностного католика Филиппа ее действия были равнозначны ереси.

Когда Елизавета заключила союз с Нидерландами и послала туда войска на помощь восстанию против Филиппа, которое подняли его подданные-протестанты, у испанского короля появились не только религиозные, но и политические претензии к Англии. И все-таки он колебался. Оставалась последняя надежда: что после незамужней Елизаветы на трон взойдет ее двоюродная сестра католичка Мария Стюарт, свергнутая шотландская королева. Но 8 февраля 1587 года по приказу Елизаветы Мария была казнена, и Филипп понял, что ему придется действовать.

|

Дон Алонсо де Гусман эль Буэно, герцог Медина-Сидония, генерал-капитан Андалусии командовал походом против Англии. |

Самый удачливый флот

План Филиппа состоял в том, что флот с тяжелым вооружением отправится в Ла-Манш и встретится там с силами вторжения во главе с командующим испанскими войсками в Нидерландах герцогом Пармой. Под прикрытием флота 30-тысячная армия Пармы должна была переправиться через пролив на баржах, высадиться в Маргите, а затем, совершив марш вверх по Темзе, захватить Лондон.

В военно-морской экспедиции, командование которой так неохотно принял на себя герцог Медина-Сидония, участвовало 130 кораблей, вооруженных 2400 пушками. Среди судов были и грозные плавающие крепости, так называемые галеоны, и галеры, способные маневрировать с помощью весел, и быстроходные фрегаты для ведения разведки, а также большие неповоротливые корабли, груженные припасами. Экипажи насчитывали в общей сложности 8000 матросов, кроме того, суда имели на борту почти 19000 солдат. Официально этот флот назывался

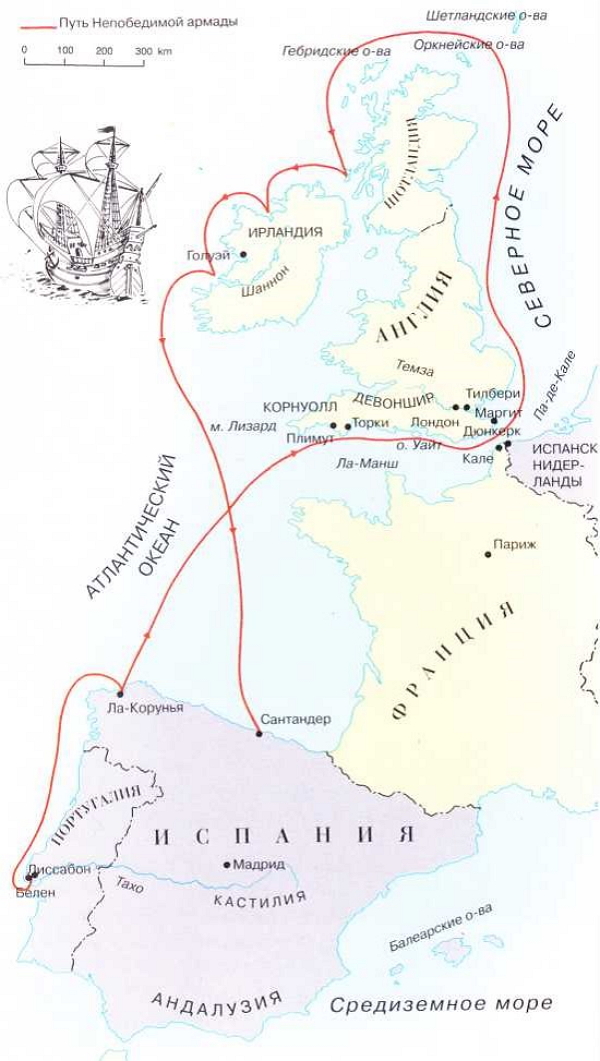

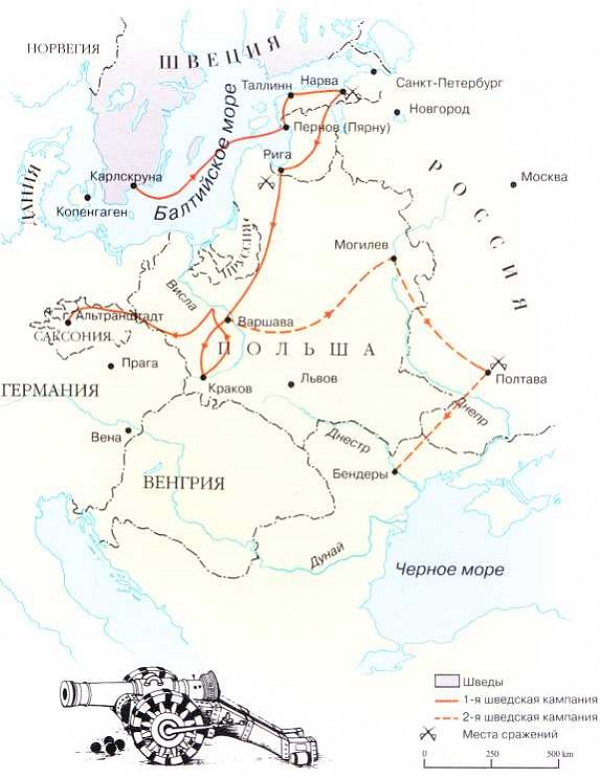

La felicissima armada («самый удачливый флот»). Но за его внушающую благоговейный страх мощь испанцы называли свою армаду La Invencible («Непобедимая»). 9 мая 1588 года первые корабли снялись с якоря и по широкой реке Тахо двинулись к Атлантическому океану.Однако из-за необычных для этого времени года штормов вывести весь флот в море, чтобы взять курс на север, удалось лишь к концу месяца. К тому времени обнаружилось, что запасы продовольствия серьезно подпорчены: мясо, рыбу и сухари частично заготавливали в бочках еще к первоначальному сроку, октябрю 1587 года. Кроме того, вода, хранившаяся месяц и более, стала непригодной для питья. 19 июня Медина-Сидония был вынужден сделать остановку в Ла-Корунье на северо-западном побережье Испании, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды. Только 21 июля флот снова тронулся в путь.

|

Отплывшая из Лиссабона армада вскоре была вынуждена остановиться в Ла-Корунье, чтобы пополнить припасы. С боями пройдя через Ла-Манш и Дуврский пролив, испанский флот вернулся домой кружным путем, показанным на карте. |

|

Мы еще успеем разбить испанцев

Если испанскую армаду собирали с осени предыдущего года, то английский флот не был полностью готов к войне вплоть до апреля - и это, как ни странно, сработало в пользу Елизаветы. Пища и вода на ее кораблях не испортились; матросы и солдаты не истомились от бездействия.

Флотом Ее Величества командовал лорд Говард Эффингемский. Ярый протестант, безусловно преданный Елизавете, лорд происходил из аристократического рода, уже давшего Англии трех адмиралов. Его заместителем стал бесстрашный пират сэр Френсис Дрейк. Англичане сосредоточили на южном побережье почти 30-тысячную сухопутную армию и еще 17000 солдат разместили в Тилбери, в низовьях Темзы. Завидев неприятельскую армаду, они должны были следовать за ней по берегу и атаковать при первой же попытке высадить десант. От южной оконечности полуострова Корнуолл до Лондона были приготовлены сигнальные костры.

По распространенной в Англии легенде, в пятницу 29 июля Дрейк играл в шары в Плимуте. Получив известие о том, что у юго-западного побережья замечены первые испанские корабли, он не выказал волнения и не поддался искушению отдать приказ о немедленном выступлении. «Мы еще успеем и закончить игру, и разбить испанцев», - якобы сказал он.

|

|

Согласно английской легенде, сэр Френсис Дрейк и лорд Говард довели игру в шары до конца, несмотря на полученное известие о появлении неприятеля у юго-западного побережья Англии. |

Грозный полумесяц

Новость о замеченных вражеских кораблях, скорее всего, дошла до Плимута во второй половине дня, когда приливные воды шли в залив. Лишь в 22.00 боевой флот сэра Говарда мог, дождавшись отлива, выйти в море - так что времени закончить игру, если она действительно была, оставалось достаточно. Но на самом деле сэр Говард приказал срочно выводить корабли из порта - тащить на буксире гребными лодками или двигаться, выбрасывая вперед якорь и подтягиваясь за ним. К рассвету 30 июля 105 кораблей английского флота были готовы встретить испанскую армаду. И прежде чем ночная мгла опустилась на море, англичане успели увидеть неприятельский флот, какого еще не знала история: 125 из 130 кораблей Медины-Сидонии выдержали переход из Испании.

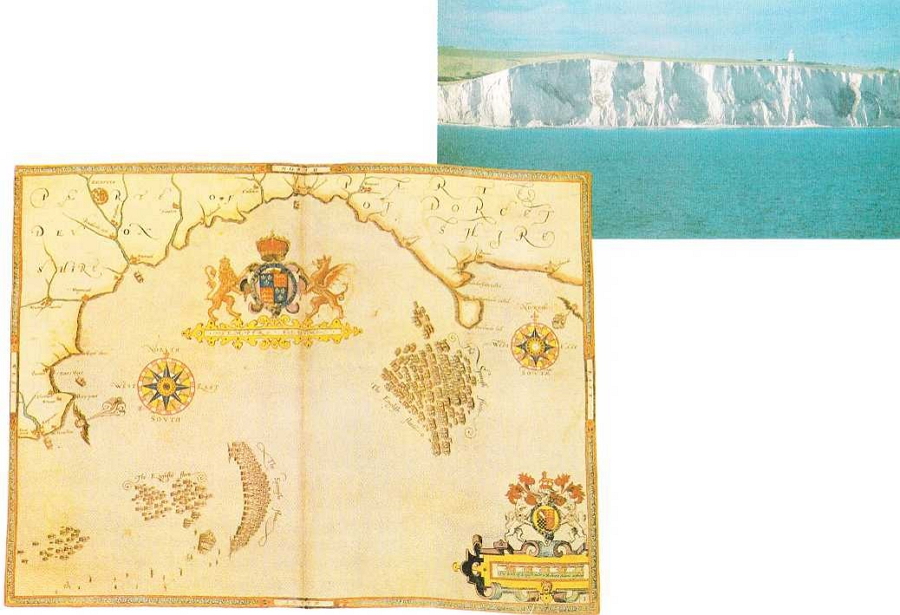

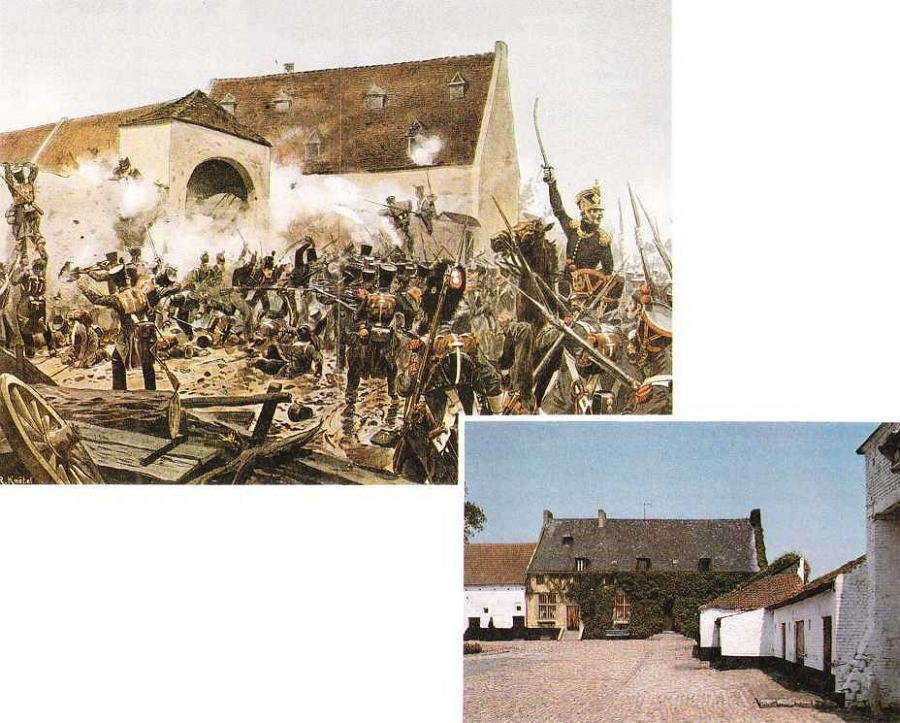

Двигаясь по Ла-Маншу, герцог Медина-Сидония выстроил свой огромный флот в виде плотного полумесяца, вытянутые рога которого были направлены в сторону противника. Испанцы планировали заманить английские корабли в середину, где с ними можно было справиться, взяв на абордаж. На своих менее крупных, но более быстрых судах англичане надеялись избежать близкого боя и уничтожить вражеские корабли искусным маневром и эффективным орудийным огнем.

В течение недели горячих боев у южного побережья Англии испанцам удавалось сохранять плотный строй, пока 6 августа сэр Говард не получил численное превосходство, когда к нему на подмогу прибыли суда, до той поры остававшиеся в Дувре, чтобы препятствовать попыткам герцога Пармы пересечь пролив. Но в тот день это была не самая плохая новость для Медины-Сидонии. Зайдя во французский порт Кале, он узнал, что силы вторжения не готовы к переправе через Ла-Манш.

|

|

На карте того времени (слева) показаны два эпизода: преследование англичанами выстроившихся полумесяцем кораблей испанцев и не выявивший победителя бой у Портлендского мыса 2 августа. |

Король хранит свои секреты

Герцог Парма с начала года неоднократно писал королю о том, что не может рисковать, переправляя свои войска на баржах, если армада не обеспечит ему защиту не только от английского флота, но и от голландских кораблей. Король ни разу не сообщил об этом Медине-Сидонии, хотя встреча флота и солдат Пармы была решающим моментом во всей кампании. Возможно, как полагают некоторые историки, Филипп никогда всерьез и не планировал вторжения в Англию. Возможно, он хотел всего лишь напугать Елизавету, чтобы заставить ее покориться. Если так, то эта ошибка дорого ему стоила: был нанесен серьезный удар по могуществу и гордости Испании.

| Сражаясь в ближнем бою | |

|

В XVI веке служба на боевых кораблях была и тяжелой, и опасной. Кормили матросов скудно, и пища часто была испорченной. Вынужденные работать и спать в тесных помещениях, они нередко становились жертвами эпидемий. «Изготовиться к бою!» - давал сигнал барабанщик, когда дозорные замечали вражеское судно. Откликаясь на призывный бой, матросы знали, что биться предстоит на очень близком расстоянии, поскольку дальность стрельбы их орудий была не больше 300 метров. Зато на таком расстоянии громадные пушечные ядра легко пробивали деревянную обшивку корабля, и в образовавшиеся пробоины атакующие могли метать зажигательные снаряды. Затем в ход пускали стрелковое оружие, чтобы уменьшить сопротивление противника перед абордажем. Вражеское судно подтягивали с помощью крючьев, нападающие запрыгивали на борт и переходили к рукопашной, которая и решала исход сражения. В 1588 году испанцы полагали, что превосходящие размеры кораблей обеспечат им победу, но, вопреки их расчетам, противник использовал новую тактику и, пренебрегая правилами ближнего боя, отдал предпочтение быстрому маневрированию, что позволило англичанам крушить испанцев, не подходя к ним вплотную. |

Герцог Медина-Сидония еще несколько дней продолжал отбивать атаки англичан, но преследователи гнали его все дальше на север, туда, где он уже не смог бы оказать поддержки вторжению. 12 августа сэр Говард повернул назад - на его судах кончились припасы, к тому же он был убежден, что угроза миновала. За две недели сражений англичане не потеряли ни одного корабля.

Командующий испанским флотом был вынужден примириться с тем, что ему придется возвращаться домой кружным путем: через Северное море, между Оркнейскими и Шетландскими островами к северу от Шотландии, чтобы затем, пройдя вдоль западного берега Ирландии, повернуть на юг. Но и дорога домой обернулась бедствием, когда неожиданно налетели штормы и многие испанские корабли далеко отклонились от курса или разбились о скалистые берега, где спасшихся ждал плен, а зачастую и смерть. 21 сентября флагманский корабль Медины-Сидонии добрался до порта Сантандер. Только 67 других судов достигли родных гаваней - чуть больше половины «Непобедимой армады».

- Я послал свои корабли сражаться с людьми, - как говорят, заметил король Филипп, получив известие о страшном поражении, - а не с ветрами и волнами Господа.

Вероятно, то был единственный случай, когда Елизавета могла с ним согласиться. В написанной ею к празднованию победы песне сказано:

Он поднял ветры и волны

И рассеял моих врагов.

Пока война бушевала в Западной Европе и нацистские армии неумолимо продвигались к Атлантическому океану, Сталин отчаянно цеплялся за иллюзию, что его огромную, но испытывавшую немалые трудности страну война не затронет. «Лучше держаться в стороне от конфликта, - объяснял представитель Коминтерна, - но при этом быть готовыми вмешаться, когда война ослабит участвующие в ней державы, и таким образом обеспечить победу социалистической революции». В то же самое время СССР продолжал поставки в Германию зерна и таких важнейших видов сырья, как нефть и железная руда.

Завоевав Францию и все крепче держа в руках почти всю Европу, фюрер наткнулся на сопротивление Великобритании, которая летом 1940 года поразила его, выдержав налеты люфтваффе, огромного военно-воздушного флота Германии. Уже во время битвы за Англию Гитлер сказал своим военачальникам, что он решил раз и навсегда покончить с коммунизмом. Выведя из игры СССР как возможного союзника Великобритании, Гитлер хотел лишить англичан последней надежды. Кроме того, он пришел к выводу, что Советский Союз становится опасно сильным.

18 декабря 1940 года сверхсекретной директивой № 21 Гитлер приказал начать подготовку к намеченному на следующее лето блицкригу («молниеносной войне») против Советского Союза. Осуществление плана «Барбаросса», названного по имени императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, который в средние века покорил Восток, должно было занять не больше четырех месяцев, а то и меньше. Для этого требовалось по крайней мере три миллиона солдат, 3400 танков и около 3000 самолетов - такой крупной военной кампании на суше история еще не знала.

Тем временем Сталин приказал не провоцировать Германию, не реагировать даже на полеты немецких самолетов-разведчиков над советской территорией. Он не желал слушать предупреждения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, считая их капиталистическими уловками, и оставлял без внимания донесения советских агентов, действовавших в Германии. Около двух часов пополуночи 22 июня 1941 года товарный состав, груженный советским зерном, пересек границу, направляясь в Германию. Через час 15 минут, не утруждая себя официальным объявлением войны, Гитлер приказал своим войскам перейти границу и форсированным маршем двигаться к Москве. Пакт о ненападении был нарушен. Он продержался 22 месяца.

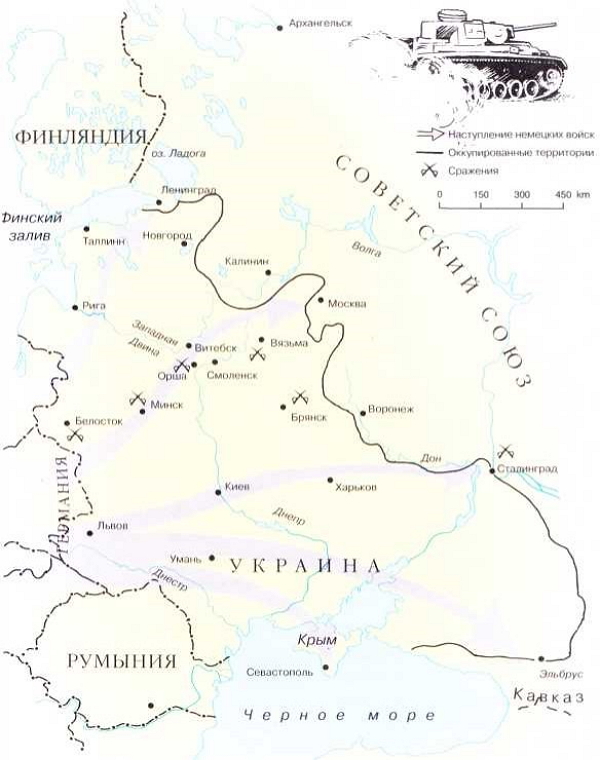

|

|

Внезапность нападения позволила немецким танкам почти беспрепятственно пройти через бескрайние поля Украины, главной житницы Советского Союза (вверху). |

Просчет Гитлера

Нацисты презирали русских, называя их «унтерменш» - «недочеловеки». Гитлер считал коммунизм выдумкой еврейских интеллигентов и хотел уничтожить «класс большевиков и евреев». Он думал, что сможет осуществить свое стремление к мировому господству и установлению нового порядка, взяв под контроль огромные природные богатства и сельскохозяйственный потенциал Советского Союза - даже если в результате миллионы людей погибнут от голода. Взяв на вооружение тактику неслыханной жестокости, нацистский диктатор объявил своим генералам, что в России можно не соблюдать общепринятые правила ведения войны, поскольку Советы не подписали Женевскую конвенцию. Террор стал главным орудием против народа. Нацистская партия и СС немедленно взяли на себя управление на захваченных территориях. Всех советских комиссаров, и гражданских и военных, было приказано расстреливать на месте.

Эта политика была не только жестокой, но и глубоко ошибочной, потому что многие советские граждане, даже не разделявшие коммунистических убеждений, потрясенные зверствами фашистов, начали оказывать сопротивление по мере того, как враг стремительно захватывал их землю.

Над Советским Союзом нависла смертельная опасность. 3 июля Сталин, впервые за долгие годы своего правления прямо обратившись к народу, обошелся без привычной партийной пропаганды и призвал людей защищать Родину. Народ откликнулся на этот патриотический призыв. Но НКВД зорко следил за тем, чтобы люди были верны отечеству. Армейских командиров, отдававших приказы об отступлении, расстреливали, иногда в спину. Они в свою очередь иногда расстреливали своих бойцов. Простой солдат одновременно оказывался под прицелом и наступающего противника, и собственных командиров.

В конце года Гитлер хвастался, что русские потеряли 17000 самолетов. Уже к 19 июля немцы взяли в плен более 400 000 советских солдат и офицеров. Самое ошеломляющее - к 3 июля немецкие войска продвинулись в глубь советской территории более чем на 500 километров и находились на полпути к Москве. «По существу, - отметил Гитлер на следующий день, - можно считать, что противник эту кампанию проиграл».

|

2 июня 1941 года без объявления войны началось массированное наступление на Советский Союз. Несмотря на предупреждения, нападение Германии застало Сталина врасплох. Гитлер ставил целью покорить Советский Союз до конца года, и его армия стремительно продвигалась к Москве. Сталин стал спешно готовить столицу к обороне. Фотография внизу - москвичи роют противотанковые рвы. |

|

|

|

К октябрю 1441 года от дождей земля превратилась в море гнили, что сильно замедлило катившееся неудержимым наступление немцев на Москве. |

Вмешательство свыше

Однако, когда немцам казалось, что победа уже у них в руках, в дело сначала вмешалась природа: в июле зарядили проливные дожди, и немецкая техника увязала в грязи. Хотя Красная Армия понесла большие потери из-за того, что некомпетентные руководители разместили так много войск на передовых рубежах, людские ресурсы были огромны, и резервы продолжали прибывать.

В условиях, когда немцы одерживали одну победу за другой, эти намеки на грядущую катастрофу казались неважными. К 19 июля гитлеровская армия овладела естественным коридором, ведущим к Москве, до советской столицы оставалось 320 километров. Решающая победа представлялась неминуемой.

Фюрер, который всегда предпочитал вести войну обходным движением на флангах, решил идти на север, к Ленинграду, и в богатые промышленные, угольные и нефтяные районы на юге. Он считал, что взятие Ленинграда станет огромной психологической победой, а доступ к сырьевым ресурсам имел важнейшее значение для успеха его грандиозных стратегических планов. Он надеялся достичь обеих целей до наступления зимы.

Поначалу, несмотря на опасения его военных советников, все шло по плану. На юге к 20 сентября немцы овладели Киевом, и 700000 пленных было отправлено в лагеря. Жители Ленинграда со страхом ждали своей участи и трудились день и ночь, готовясь встретить врага. Отрезанный от внешнего мира прекрасный город, построенный Петром I, считался обреченным. Немцы даже не сочли нужным предпринять наступление, полагая, что изматывающая осада уже сломила волю тех, кто оставался в окруженном Ленинграде.

За два месяца войны Гитлер потерял 409998 человек, в том числе 87489 убитыми. Более половины из так необходимых ему танков были выведены из строя. К удивлению генералов, имевшиеся у них данные о силе противника оказались прискорбно неточными. Они рассчитывали воевать с 200 советскими дивизиями, но сражались с 360. Тем не менее поначалу операция «Тайфун», наступление на советскую столицу, обещала принести успех. В двух предварительных сражениях было взято в плен 663000 советских солдат, тысячи дезертировали, деморализованные победами противника на севере и на юге. Ни в какой другой войне за всю историю не было столько пленных и военных трофеев, включая танки и орудия.

| Чудо Дюнкерка | ||

|

Более чем за год до битвы за Москву Гитлер дал своему противнику возможность перегруппироваться. 20 мая 1940 года наступавшие немецкие войска блокировали во Фландрии французские и английские силы. Единственным спасением была эвакуация морем. В старинном городе Дюнкерке, третьем по величине порту Франции, началась операция «Динамо», в которой использовались военные и гражданские суда. Как ни странно, 24 мая Гитлер остановил свои танки примерно в 20 километрах от Дюнкерка, позволив противнику начать эвакуацию. Сначала через Ла-Манш к меловым скалам Дувра успешно переправили 28 000 человек для обеспечения связи и подготовки войск. Затем тысячи солдат союзных армий стали садиться на большие корабли и маленькие суденышки. В ожидании посадки некоторые |

|

терпеливо стояли по шею в воде. Эта необыкновенная флотилия насчитывала 848 единиц, включая 45 пассажирских судов, 230 рыболовецких и более 200 частных катеров. 26 мая Гитлер приказал своим танкам снова идти вперед, и началось ожесточенное сражение. К 3 июня в Англию успели вывезти в общей сложности 338226 английских, французских, бельгийских и голландских военнослужащих. Дюнкерк, где оставалось около 40000 солдат, был сдан в девять утра того же дня. Почему хваленая немецкая разведка не доложила Гитлеру, что, пока его танки стоят, Ла-Манш буквально забит судами с солдатами противника? Каким бы ни было объяснение, спасение дюнкеркской группировки - чудо это было или нет - явилось тем случаем, когда армия Третьего рейха в критический момент упустила свой шанс. |

|

В мае 1940 года солдатам английской и других союзных армий пришлось вброд идти с пляжей Дюнкерка до судов, на которых они могли добраться до Англии. |

||

Природа: последний противник

В октябре снова пошли дожди и стремительное продвижение вражеских войск сильно замедлилось. Тысячи машин увязли в непроходимой грязи. В июле немцы проходили за сутки в среднем по 45 километров; теперь иногда им удавалось пройти всего полтора. К осени Сталин сумел укрепить оборону столицы, перебросив туда 30 сибирских дивизий.

К тому времени советские войска получили новые танки «Т-34», признанные сегодня лучшими танками Второй мировой войны. Ракетные установки «катюши» поливали противника огнем. До 100000 москвичей, в основном женщины, рыли противотанковые рвы, строили оборонительные сооружения, устанавливали проволочные заграждения. Около двух миллионов жителей столицы эвакуировались на восток, но Красная Армия и народное ополчение не теряли духа.

Наконец первый зимний мороз сковал грязь, и немцы могли снова двинуться вперед. 15 ноября началось сражение. За считанные дни убийственный русский мороз стал еще яростнее, отказывали двигатели танков, винтовки и автоматы. Немцы пользовались летней смазкой; после того как выпал снег, снабжение нарушилось; солдаты, которым не выдали теплые шинели и ботинки, страдали от обморожений. В начале декабря температура упала до минус 40°, и немцы не выдержали. Мороз вывел из строя до 100000 гитлеровцев, 14000 из них пришлось делать ампутации. Многие раненые умирали от холода. А советские войска, несмотря на тысячные потери, контратаковали с новой и новой силой, не давая агрессору покоя.

|

Наступление немцев на Советский Союз шло по трем направлениям: на Ленинград на севере, на Москву в центре, на промышленный Донбасс, нефтяные разработки Кавказа и Крым на юге. |

Конец иллюзии

- Представление о том, что силы противника, противостоящие группе армий, выдохнутся, - это иллюзия, - доносил 1 декабря один немецкий генерал.

Через два дня началось мощное контрнаступление советских войск, разработанное выдающимся военачальником маршалом Георгием Жуковым, и немцы стали отступать. До конца этой необычайно суровой зимы гитлеровцам не удалось перехватить инициативу. Они были всего в 43,5 километра от Москвы, но не смогли ее взять. Ленинград тоже оставался непокоренным. Немцы продолжали удерживать Украину - основную житницу страны, и значительную часть месторождений угля и железной руды, но советские войска выбили захватчиков из жизненно важных нефтяных районов Кавказа.

Как и Наполеону, Гитлеру не удалось завоевать Россию, но его маниакальное упорство предотвратило полный разгром: даже стратегические отступления он считал опасными для боевого духа армии. Укрепляя решимость своих запаниковавших генералов, он делал все, чтобы армия продолжала сражаться. Простые солдаты исполняли волю фюрера, даже когда были вынуждены питаться мясом павших лошадей. Но мир уже увидел, что армию нацистской Германии можно победить, и это оказало сильнейшее психологическое воздействие на Соединенные Штаты и Великобританию.

С одной стороны, немцы убили около полумиллиона советских солдат, вдвое больше ранили и до трех миллионов взяли в плен, что в общей сложности примерно равнялось численности их армии вторжения. С другой стороны, около четверти немецкой армии - 830903 человека - было убито, ранено, взято в плен или пропало без вести, что опровергало заявления Гитлера о том, что Красная Армия «не умеет воевать».

Фюрер не замедлил свалить вину на «стрелочников». Были сурово наказаны армейские офицеры, включая 35 командиров корпусов и дивизий, а диктатор получил еще больший контроль над выработкой военной стратегии. Однако серьезные ошибки Гитлера уже нельзя было скрыть. Он недооценил силу сопротивления противника, его моральный дух, волю к победе и трудности войны против СССР: растянутые линии снабжения, суровый климат и самоотверженность советских людей.

Неудачное наступление на Москву стало поворотным пунктом в ходе Второй мировой войны. Ободренная поражением немцев, собравшаяся с силами, пока внимание Гитлера было сосредоточено на Восточном фронте, Великобритания была снова исполнена боевого духа. Соединенные Штаты получили дополнительное время перед вступлением в схватку, а СССР, хотя и сохранил недоверие к капиталистическому Западу, был теперь готов к сотрудничеству с союзниками.

|

На стратегическом совещании 9 мая 1942 года (слева) Гитлер решил, что главными целями летнего наступления будут Сталинград и Кавказ. Осенью немцам удалось войти в город, хотя для этого им пришлось его полностью разрушить. |

|

|

Советские войска вели отчаянные бои в разрушенном Сталинграде (слева) и в январе 1943 года заставили немцев сдаться (вверху). |

Последнее наступление

Ослабленный, но не намеренный останавливаться, Гитлер планировал летом 1942 года грандиозное наступление, включая взятие Сталинграда, что открыло бы ему путь к нефтяным месторождениям Кавказа. Лишь при одном воздушном налете было убито 40000 советских граждан. Но нацистский диктатор снова сделал паузу, на две недели отведя войска от обессиленного города. Когда немцы вернулись, защитники Сталинграда уже заняли прочную оборону в развалинах протянувшегося на 50 километров промышленного центра, готовые насмерть стоять за каждый дом. Преимущество, усиленное превосходством в вооружении, все еще было на стороне немцев.

В ходе контрнаступления, начатого 19 ноября, советские войска окружили в Сталинграде гитлеровскую 6-ю армию. Как и в 1941 году, свирепствовал мороз, и непривычные к нему немецкие солдаты страдали от обморожений, болезней и голода. Гитлер поклялся, что больше не отступит, но 31 января 1943 года остатки 300-тысячной ударной группировки были вынуждены сдаться. Времена, когда головы немцам пьянил успех и Красная площадь в Москве чуть было не стала одним из военных трофеев, отошли в область преданий. Потерпевшему сокрушительное поражение фюреру оставалось лишь жаловаться: «Бог войны отвернулся от нас».

| 900 дней испытаний | |

|

|

Изолированные от всей страны вражеским кольцом, в конце лета 1941 года ленинградцы были вынуждены защищаться от наступавших немцев. Вдохновляемые неукротимым маршалом Жуковым, жители трехмиллионного города неистово работали: каждый третий участвовал в строительстве укреплений, рыл противотанковые рвы и оборонительные окопы, расставлял мины и заграждения. Соседи-финны, не простившие СССР недавнее нападение на их страну, наносили удары с севера. К осени они объединились с немцами, почти полностью окружив второй по величине советский город. Началась мучительная 900-дневная блокада. Железнодорожное сообщение было прервано, немецкие войска закрепились в пригородах, Ленинград круглосуточно бомбили самолеты люфтваффе. Как сообщал один немецкий офицер: «Фюрер хочет избежать уличных боев, в которых наши войска могут понести большие потери. Город надо полностью блокировать, расстрелять из артиллерийских орудий и заморить голодом». (Слева - женщины покидают разрушенный бомбежкой жилой дом.) В плотном кольце блокады оставалась только одна брешь: лед на Ладожском озере был такой толстый, что колонны грузовиков могли доставлять по этому коридору самое необходимое. По «дороге жизни» везли в Ленинград продукты, которые должны были спасти город, но к тому времени почти миллион его жителей и защитников уже умерли от голода. В январе 1942 года советские войска перешли в контрнаступление и оттеснили захватчиков с западного берега озера. По льду проложили рельсы, и по ним пошли поезда с продовольствием и другими нужными городу грузами, что помогло героям-ленинградцам поддерживать физическое здоровье и моральный дух. Но обстрел города вражеской артиллерией продолжался, и Ленинград был освобожден только 27 января 1944 года. |

В

первые месяцы 1876 года в горах Блэнда Хиллс

в Южной Дакоте не затихала лихорадочная

активность. Срок перемирия, которое худо-бедно

поддерживали индейцы и белые, истек прошлой

зимой. В воздухе носилось предчувствие скорых

перемен: назревали кровавые столкновения. Войска

упражнялись, индейские вожди совещались. Все

были готовы к взрыву.

В

первые месяцы 1876 года в горах Блэнда Хиллс

в Южной Дакоте не затихала лихорадочная

активность. Срок перемирия, которое худо-бедно

поддерживали индейцы и белые, истек прошлой

зимой. В воздухе носилось предчувствие скорых

перемен: назревали кровавые столкновения. Войска

упражнялись, индейские вожди совещались. Все

были готовы к взрыву.

Осложнения начались за два года до этого, когда 7-й кавалерийский полк под командованием Джорджа Армстронга Кастера выдвинулся на так называемые Великие кочевые просторы племени сиу на западе Южной Дакоты. Официально перед ним была поставлена задача разместить новый армейский пост для защиты индейских земель от незаконного проникновения белых поселенцев. На самом деле Кастер искал золото. Честолюбивый молодой офицер не разочаровал ни репортеров, которые отправились вместе с ним, ни толпы американцев, ожидавших новостей на востоке. Он пустил слух, что «золото лежит там чуть ли не на поверхности, прямо у корней травы».

Вскоре туда хлынули полчища старателей, и к 1876 году сотни белых топтали священные охотничьи угодья сиу, невзирая на договор «Форт Ларами», в соответствии с которым земля Дакоты однозначно закреплялась за индейцами, «пока растет трава и течет вода».

Сначала вожди сиу не оставляли надежд договориться с представителями американского правительства, пытались напомнить им об их собственных обязательствах. Но, когда стало очевидно, что защиты они не дождутся, тысячи индейцев покинули резервации, чтобы жить и охотиться во все еще нетронутых горах соседней Монтаны. Бюро по делам индейцев ответило ультиматумом - сиу должны немедленно вернуться. Было заявлено, что все равнинные индейцы, оставшиеся на «чужой территории» после 31 января 1876 года, будут рассматриваться в качестве неприятеля и подлежать расстрелу на месте или взятию в плен.

Полагая, что, если армия попытается осуществить угрозу, придется объявить войну, Бешеный Конь из рода Оглала и Сидящий Буйвол из рода Хункпапа организовали встречу с другими вождями сиу и своими союзниками-чейенами. Хотя обычно разные индейские племена не живут и не воюют совместно, в тот момент они поняли, что необходимо объединить свои силы. Индейцы разбили лагерь в широкой долине, раскинувшейся по берегам реки Литл-Биг-Хорн. Имея в своих рядах около 2500 воинов, они решили биться до последней капли крови.

|

|

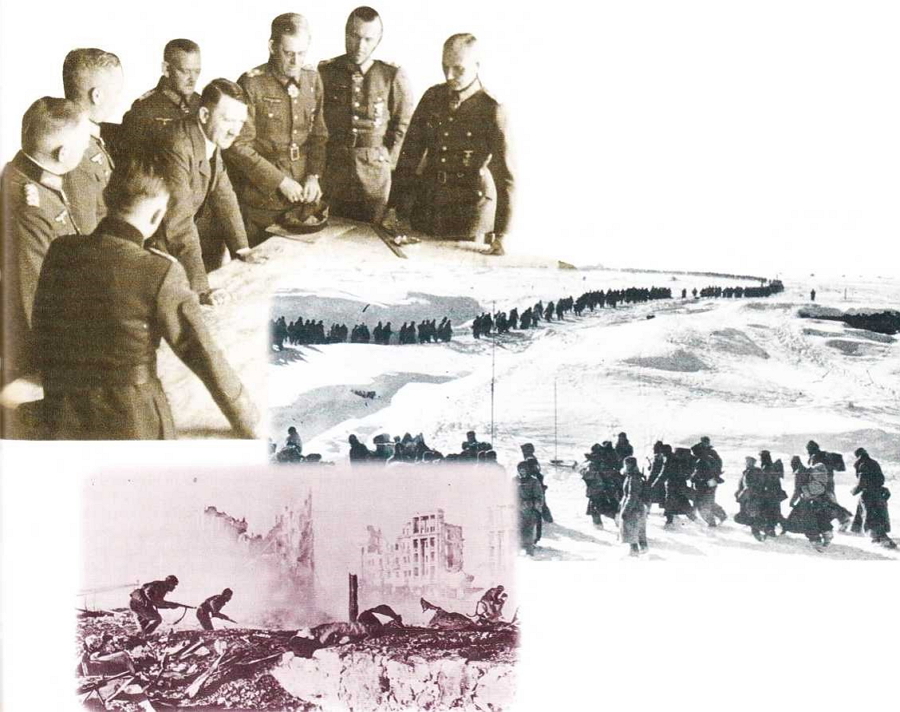

Массовая резня, которой подвергся 7-й кавалерийский полк армии США у Литл-Биг-Хорна, стала темой легенд. |

«Индейцев хватит всем»

У американской армии была своя задача: она должна была обеспечить выполнение условий ультиматума Бюро по делам индейцев. Согласно разработанному плану 22 июня 1876 года должно было начаться наступление. Командовал войсками генерал Альфред X. Терри. Планировалось, что он застигнет индейцев врасплох и вынудит их принять бой. Кастер должен был командовать одним из небольших подразделений, 7-м кавалерийским полком. У него в подчинении было около 600 человек. Терри хотел, чтобы Кастер выступил раньше, чем вся остальная армия, и первым вышел на подступы к лагерю индейцев. Прибыв на место, он не должен

был обнаруживать своего присутствия до 26-го числа, когда, как ожидалось, остальные силы Терри займут позиции у противоположного конца долины. Затем все три группировки могли одновременно начать наступление. Терри считал, что такая стратегия - залог победы, так как индейцы традиционно предпочитали войну партизанского типа. Предполагалось, что когда они столкнутся с объединенными силами Терри, то бросятся бежать в разные стороны, став легкой добычей для армейских стрелков.

Непредсказуемую натуру Кастера - вот что не принял во внимание Терри. А ему нелишне было это сделать, поскольку репутация Кастера среди служивших с ним офицеров была далеко не лестной. Он не соблюдал субординацию и «работал на публику». За 10 лет до описываемых событий 36- летний офицер был судим военным трибуналом за отсутствие на боевом посту, невыполнение приказов, неспособность защитить своих солдат и обращение с дезертирами не по законам военного времени. И хотя Кастер окончил военную академию в Вест-Пойнте и снискал себе славу во время Гражданской войны, будучи самым молодым генералом армии северян, получившим это звание досрочно, он ни разу не проявил себя талантливым военным стратегом или руководителем.

Подчиненные Кастера на собственном горьком опыте убедились, что его нимало не заботили вопросы безопасности на поле сражения. Его манера ведения боя была последовательно атакующей. Не единожды он безрассудно подвергал опасности жизни своих людей, чтобы выполнить какой-нибудь эффектный маневр. В том, что ему удавалось в течение всех этих лет удерживать командование в своих руках, было столько же умения, сколько и показухи. Кастеру не было равных, когда надо было выглядеть лихим всадником. Он был свеж, со сверкающими голубыми глазами и золотистыми волосами до плеч. Добавьте сюда военную выправку и изысканную униформу. Он с легкостью приобретал высокопоставленных друзей, и ему прощались ошибки благодаря заступничеству могущественных союзников.

Может быть, имея в виду именно тщеславие Кастера, один из его сослуживцев-офицеров крикнул ему вслед, когда он 22 июня покидал базовый лагерь: «Теперь не жадничай. Индейцев хватит всем. Подожди нас».

|

Вождь сиу Красное Облако был так называемым «правительственным индейцем» потому, что пытался добиться мирного сосуществования с белым человеком. |

Раздробление сил

Но как будет запечатлено в истории, Кастер не ждал. Покинув лагерь Терри, он с бешеной скоростью гнал свои войска к месту назначения. Они шли и днем и ночью, пока солдаты и лошади не стали валится с ног. Все отмечали, что, даже принимая во внимание обычную для Кастера раздражительность, он был слишком возбужден и оживлен. Кастер объяснил своим офицерам, почему он отказался от предложенного Терри дополнительного кавалерийского батальона и артиллерийской батареи Гэтлинга. Они не понадобятся, сказал он, потому что 7-й кавалерийский и так сильнее всех.

К утру 26 июня Кастер со своей измотанной колонной находился в нескольких милях от лагеря индейцев. Вопреки указаниям Терри Кастер немедленно начал выдвигать свои войска на позиции. Первым делом он отправил одну роту для охраны медленно передвигавшегося обоза. Затем послал капитана Фредерика В. Бентина со 126 солдатами в разведку. Еще 140 человек во главе с майором Маркусом Рино получили приказ подойти к лагерю сиу с южного фланга. Пяти оставшимся ротам, то есть 215 воинам, Кастер отдал распоряжение построиться в боевые порядки. Он приготовился к лобовой атаке. С ним были его братья Бостон и Томас, племянник Генри Армстронг Рид и зять Джеймс Колхаун.

В любом случае поступки Кастера трудно объяснить, даже принимая во внимание его импульсивность и храбрость, граничившую с безрассудством. Он не только открыто нарушил приказ генерала Терри - ждать общего штурма, который должен был состояться на следующий день, - что само по себе было грубейшим нарушением военного устава, но и пренебрег данными своей собственной разведки. Разведчики, понаблюдав с гор за лагерем сиу, насчитали по крайней мере семь разных индейских поселений, вытянувшихся на расстояние около пяти километров вдоль долины. Даже Кровавый Нож, разведчик, которого Кастер любил и которому доверял, предупредил его, что воинов сиу там было больше, чем патронов в патронташах его солдат.

Что же тогда толкнуло Кастера на эту отчаянную авантюру? Историки до сих пор спорят по этому поводу. Некоторые считают, что Кастер, полагая, что разведчики сиу наблюдали за приближением его отряда, попытался сделать все, что было можно, в неблагоприятной ситуации. Он хотел атаковать индейцев, пока они не успели организовать собственную оборону или бежать. Другие, не так благожелательно настроенные по отношению к Кастеру, утверждают, что подобная манера поведения была в его духе: сплошная показуха, суета и никакого здравого смысла.

|

|

|

Стада бизонов - основа жизни равнинных индейцев - казались несметными, пока бессмысленное истребление белым человеком не привело этих животных на грань вымирания. Внизу — охота на бизонов из поезда. |

В Долину Смерти

Доподлинно известно следующее: 25 июня, вскоре после полудня, когда землю накрыла удушливая дневная жара, Кастер обнажил шпагу. Это было сигналом к общему наступлению. Он направил коня ко входу в долину. Две сотни его подчиненных, несомненно менее уверенных в победе, чем он, устремились за ним навстречу 2000 индейцев.

Тем временем Рино, которому было приказано атаковать одно из поселений, был остановлен большим отрядом воинов, возглавляемым вождем Хункпапа, Галлом. Люди Рино в беспорядке отступали, бросив на верную смерть десятки своих товарищей, выбитых из седла неприятелем. Кроме того, индейцы подожгли траву на линии противостояния, что лишь усугубило положение раненых. Кругом стоял дым и полыхало пламя.

В панике Рино приказал остаткам своего отряда направляться к отдаленным, находящимся примерно в полутора километрах утесам. Оказавшись там, он увидел, что к ним приближается колонна Бентина, и поспешил ей навстречу. Бентин, посчитав свое задание пустой тратой времени, повернул обратно и, услышав стрельбу, предположил, что встретит Кастера. Обнаружив вместо него Рино и узнав, что Кастер повел оставшиеся у него войска прямо ко входу в долину, Бентин растерялся: что же ему делать дальше? Отряд Рино был изрядно потрепан: его численность сократилась наполовину, пропало много лошадей, а у оставшихся солдат не хватало боеприпасов. Рино и Бентин решили, что положение их слишком серьезно и им следует избегать новых стычек до подхода обоза. С наступлением ночи они окопались, вложив в это все свое умение, а вдалеке слышались жуткие звуки - это пели индейские воины.

|

|

Рисунок, сделанный сиу Красным Конем, изображает сиу и чейенов верхом на лошадях, окруживших солдат 7-го кавалерийского полка американской армии и обрушивших на них град стрел 25 июня 1876 года. |

Герой — мученик?

Что конкретно случилось в тот день с ротами под командованием самого Кастера, так никогда и не было выяснено. Но, очевидно, импульсивный кавалерист налетел прямо на огромные силы, которыми командовал Бешеный Конь. Он был одним из самых талантливых военных руководителей сиу. «Хо-ка хэй! - прокричал он своим людям. - Хороший день для битвы! Хороший день для смерти!» Затем он приказал им приготовиться к бою. Когда Кастер с безнадежно малыми силами приблизился, многочисленные Оглала-сиу выступили ему навстречу. Было около четырех часов дня. В это же время другой отряд сиу, во главе с Галлом, за час до этого оттеснивший Рино и Бентина с места событий, развернулся и ударил во фланг маленькой группе Кастера.

По свидетельству Храброго Волка, одного из индейцев, участвовавших в сражении, люди Кастера сражались геройски. Но примерно через 20 минут после начала боя из 215 человек в живых не осталось никого. «Я участвовал во многих тяжелых сражениях, - вспоминал Храбрый Волк, - но никогда не встречал таких отважных людей».

На следующий день Бентин и Рино были снова атакованы - правда, на этот раз индейцы действовали довольно бестолково. К тому моменту Бешеный Конь со своими товарищами уже знал о приближении генерала Терри. Около полудня они свернули свой лагерь, заставив остатки 7-го кавалерийского теряться в догадках по поводу судьбы Кастера и его людей. Наконец 27 июня Рино и Бентин узнали ужасную правду. Появился Терри со своими людьми, и вскоре они обнаружили место на вершине холма, где Кастер принял последний бой.

Хотя у многих офицеров были свои собственные теории по поводу того, как Кастер пришел к такому концу, они по большей части держали их при себе. В общественном мнении Кастер был героем, погибшим мученической смертью; и когда была назначена комиссия по расследованию, которой предстояло найти людей, виновных в ужасных потерях, сторонники Кастера попытались сделать Рино козлом отпущения. После 26 дней слушаний комиссия сняла все обвинения с майора Рино, но не нашла никаких ошибок и в действиях генерала Кастера.

В конце концов только сиу были объявлены виновными в убийстве Кастера, и карательные операции против индейцев стали более жестокими, чем раньше. В 1876 году праздновалось столетие Декларации независимости США, и американцев распирало от национальной гордости и ощущения собственной непобедимости. В течение двух лет большинство индейцев, разбивших Кастера и его 7-й кавалерийский полк, были выловлены или вытеснены в Канаду. В 1877 году Бешеный Конь осознал, что у него нет другого выбора, кроме как вести оставшихся Оглала-сиу в резервацию. Сразу после этого он был обвинен в подстрекательстве к мятежу и застрелен, якобы при сопротивлении взятию под стражу.

| Обман по большому счёту | ||

|

В 18.30 году Конгресс принял «Акт о переселении индейцев». Он давал президенту право переселять коренных жителей Америки с их земель в области, считавшиеся тогда бесполезными, лежащие за рекой Миссисипи. Поначалу им давали возможность вести кочевой образ жизни и не особенно ограничивали их свободу. Но с окончанием Гражданской войны дух экспансионизма заставил фермеров, рудокопов, охотников, лесопромышленников и железнодорожников продолжить движение на запад. Индейские земли в очередной раз стали территорией, подлежавшей освоению. Политика федерального правительства, которое дало торжественное обещание защищать индейцев, изменилась. Вождей всех племен заставили подписать договоры, по которым они соглашались собрать своих людей в резервации в обмен на ежегодные |

|

выплаты. Эти обещания не были выполнены, и индейцы вступили в последнюю отчаянную схватку за возмещение утраченного. Они не могли тягаться с первоклассно вооруженными, хорошо накормленными солдатами, и к 1880 году как независимый народ были фактически уничтожены. Все, что осталось от принадлежавших им в 1830-х годах 19 с лишним миллионов акров земли, - это разбросанные здесь и там лоскутки резерваций в почти непригодных для жизни местах. С тех пор положение дел не улучшилось. Сегодня в США в 285 резервациях проживает почти полтора миллиона коренных американцев. Из-за невозможности вести традиционный образ жизни или найти работу в мире белого человека многие индейцы влачат жалкое существование. |

|

Эта женщина из резервации племени навахо символизирует тяжесть положения индейцев в США. |

||

Когда стало очевидно, что итальянские солдаты на Сицилии больше не желают умирать за Муссолини и что только находящиеся там немецкие части оказывают сопротивление наступающим войскам союзников, Гитлер оказался перед трудным выбором. Найти резервы, чтобы послать подкрепление на разваливающийся фронт, было нелегко.

Но и допустить военное поражение своего итальянского союзника он тоже не мог. В воскресенье 18 июля немецкий посол в Риме вручил дуче, как называли Муссолини, срочное послание с приглашением встретиться на следующее утро с Гитлером на вилле к северо-западу от Венеции.

На продолжавшейся целый день встрече говорил практически один фюрер, который даже не следил за тем, чтобы его монолог переводили на итальянский язык. Тем не менее было ясно, что в обмен на подкрепление Гитлер потребует передать Германии командование вооруженными силами Италии. Муссолини все время угрюмо молчал. Только раз он прервал Гитлера - когда вошедший в комнату секретарь сообщил ему тревожную новость: как раз в этот момент Рим впервые бомбили вражеские самолеты.

В понедельник вечером, прощаясь с Гитлером, Муссолини попросил как можно скорее прислать необходимую ему подмогу. «Ведь мы сражаемся за общее дело», - напомнил он фюреру. Гитлер ничего не пришлет, шепотом сказал один из помощников Муссолини другому. Дуче тешил себя надеждой, что победа еще возможна.

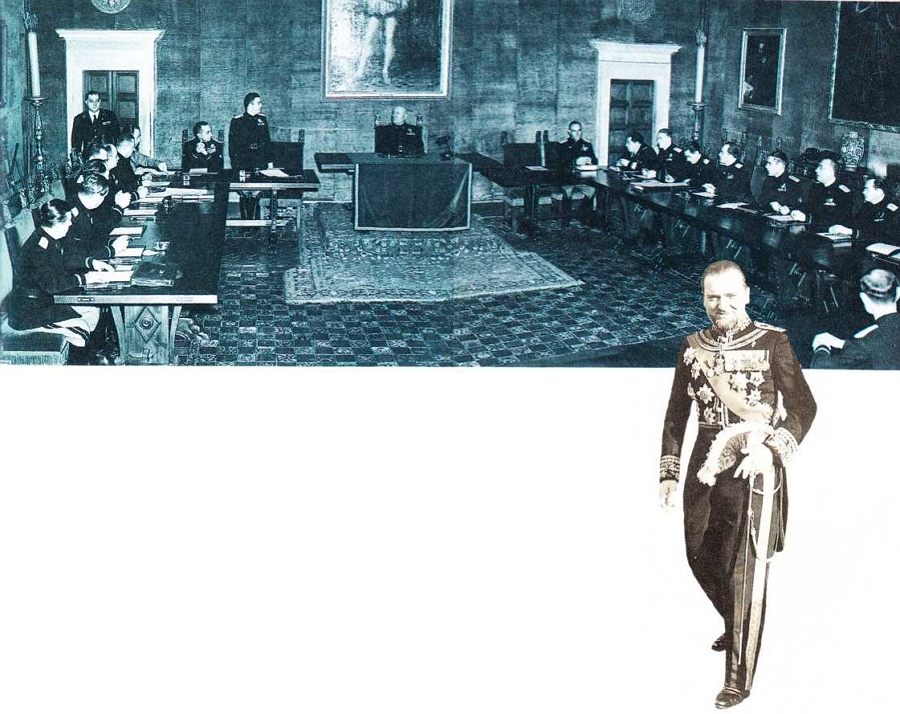

|

| Свержение и арест Муссолини (слева) королем Виктором Эммануилом III (справа) раскололи разоренную войной Италию. |

Два заговора превращаются в один

Утром в среду 21 июля 1943 года другой фашистский лидер, Дино Гранди, прибыл в Рим после консультаций в Болонье. В кармане у него лежал проект письма номинальному главе государства королю Виктору Эммануилу III с просьбой вернуть Италии свободу, единство и независимость, которых она лишилась за два десятилетия диктатуры Муссолини. Обращение к монарху не было внезапным порывом. Еще в 1941 году Гранди пытался заставить короля потребовать, чтобы Муссолини возвратил парламенту и Большому фашистскому совету, созданному дуче, реальную политическую власть. Если Муссолини откажется, сказал он тогда Виктору Эммануилу, король должен взять на себя командование вооруженными силами и все полномочия главы государства. Король грустно заметил, что ему придется держать предложение Гранди в тайне от дуче. «Время придет, - добавил он. - Но это будет позже». Наступление союзников в Сицилии и воздушный налет на Рим убедили Гранди, что время действовать настало.

Прежде чем Гранди удалось договориться об аудиенции с королем, он получил сообщение от Муссолини. В ближайшую субботу, 24 июля, в 17.00 дуче впервые за четыре года собирал состоявший из 28 человек Большой фашистский совет. «Это наш шанс!» - подумал Гранди. Почти всю среду он уговаривал членов совета поддержать разработанный им план, который теперь принял форму резолюции, лишавшей Муссолини его полномочий.

Надеясь придать своим действиям видимость законности, в четверг вечером Гранди отправился на встречу с Муссолини. Вместо запланированных 15 минут их беседа, прошедшая, если верить Гранди, вполне корректно, продолжалась полтора часа. Но когда Гранди призвал дуче добровольно сложить с себя диктаторские полномочия, Муссолини ответил, что пойдет на такой шаг, только если война будет проиграна. «Но на самом деле она будет вскоре выиграна, - сказал он Гранди, - потому что через несколько дней немцы применят новое оружие, которое изменит ситуацию».

Гранди не знал, что одновременно готовился другой заговор, во главе которого стояли начальник штаба генерал Витторио Амброзио и министр королевского двора герцог Пьетро д’Аквароне. Они планировали воспользоваться резолюцией Большого фашистского совета в качестве предлога для ареста Муссолини карабинерами, национальной полицией Италии, и даже подобрали человека, который должен будет сменить дуче, - маршала Пьетро Бадольо, одного из виднейших военачальников страны.

|

|

Надменный Бенито Муссолини (вверху в центре) председательствует на Большом фашистском совете в римском Палаццо Венеция. Прозаседав всю ночь с 24 на 25 июля 1943 года, этот долгое время бездействовавший орган проголосовал за внесенную Дино Гранди (справа) резолюцию о низвержении дуче. |

Ночь длинных ножей

Когда во второй половине дня в субботу Муссолини выезжал из своей резиденции Вилла Торлония, направляясь на заседание Большого фашистского совета, жена убеждала дуче арестовать всех его членов. Но он не боялся заговорщиков, а презирал их и даже отпустил большую часть своей личной охраны, чтобы те приняли участие в спасательных работах в пострадавших от бомбардировки районах столицы.

К 17 часам члены Большого фашистского совета собрались в Палаццо Венеция. Гранди продолжал вербовать сторонников для своей резолюции. Хотя 12 из 14 человек, с которыми он переговорил, были с ним согласны, только десять подписали документ. Понимая, какое опасное дело он затеял, Гранди сходил на исповедь, написал прощальное письмо жене и детям и привязал к ноге ручную гранату: в случае неудачи он не был намерен сдаваться живым. Муссолини вошел в зал, и Гранди вслед за всеми механически вскинул руку в фашистском приветствии. Когда дуче начал бессвязную двухчасовую речь, в которой пытался защитить свои методы ведения войны, Гранди пододвинул листок с резолюцией соседу по столу. Задав шепотом пару вопросов, тот поставил свою подпись. Одиннадцать голосов. Для большинства было необходимо еще четыре.

Муссолини сам поставил на рассмотрение резолюцию Гранди. Обосновывая ее, Гранди обрушился с яростной атакой на дуче. Не армия виновата в военных неудачах Италии, сказал он, а диктатура Муссолини.

К полуночи Муссолини попробовал отложить продолжение заседания, но члены совета отказались разойтись. Во время перерыва Гранди сумел получить еще несколько подписей. Вскоре обсуждение продолжилось, и только в 2.40 ночи резолюция была поставлена на голосование. Один из тех, кто остался на стороне дуче, позднее описывал необъяснимую отстраненность Муссолини в этот решающий момент: «Мне показалось, что он как будто натянул на голову тогу, как Цезарь, над которым Брут и другие заговорщики занесли кинжалы». За предложение Гранди проголосовали 19 членов Большого фашистского совета. Семь были против, один воздержался, еще один проголосовал за собственный вариант резолюции. Большой фашистский совет сверг фашистского диктатора, хотя Муссолини, похоже, не понял, что произошло.

|

Утром 26 июля 1943 года удивленные и взволнованные итальянцы расхватывали газеты, чтобы прочесть сообщение о смещении Муссолини и назначении на его место маршала Пьетро Бадольо. Однако конец фашистской диктатуры не привел к немедленному окончанию войны и связанных с ней невзгод. |

|

Аудиенция у Виктора Эммануила

Несмотря на то что накануне Муссолини поздно вернулся домой, в воскресенье он поднялся рано и уже в 9 часов был в своем рабочем кабинете. В полдень он попросил своего личного секретаря договориться с королем о переносе их регулярной встречи с понедельника на 17 часов в воскресенье. Виктор Эммануил согласился его принять при условии, что дуче явится на аудиенцию в гражданском, а не, как обычно, в военной форме. В синем костюме, в шляпе с высокой тульей, сжимая в левой руке пару жемчужно-серых перчаток, Муссолини появился во дворце за пять минут до назначенного часа. Его личный автомобиль пропустили во двор, но машины, на которых ехали его телохранители, были остановлены у ворот.

В нарушение традиции Виктор Эммануил встретил дуче у входа во дворец, с улыбкой протянул руку. «Вы уже, должно быть, слышали, Ваше Величество, - шутливо произнес Муссолини, — о вчерашней детской выходке...» Король резко оборвал его: «Сегодня вас ненавидят, как никого другого в Италии». Виктор Эммануил попросил Муссолини подать в отставку и, приняв ее, обещал лично позаботиться о безопасности свергнутого диктатора.

Во время короткого разговора короля с дуче был арестован шофер Муссолини. Затем во двор задним ходом въехала машина «скорой помощи» с карабинерами. Когда Муссолини вышел, его посадили в эту машину и увезли.

Менее чем через полтора месяца после свержения Муссолини маршал Бадольо, которого король назначил преемником дуче, заключил перемирие с союзниками. Спустя несколько дней, 12 сентября, немецкие десантники вызволили Муссолини из заключения, и вскоре он объявил о создании нового фашистского правительства на севере страны. На самом деле он был всего лишь марионеткой Гитлера.

К началу 1945 года немецкая оборона в Италии разваливалась под натиском продвигавшихся на север союзных войск. Партизаны-коммунисты захватили Муссолини, переодетого немецким солдатом и с колонной грузовиков направлявшегося к границе; 28 апреля 1945 года он был казнен без суда. Пробитое пулями тело некогда всемогущего думе - вместе с телами его любовницы Клары Петаччи и 13 других фашистов - повесили вниз головой на миланской Пьяццале Лорето. Во всех церквах освобожденного Вечного города радостно звонили колокола.

|

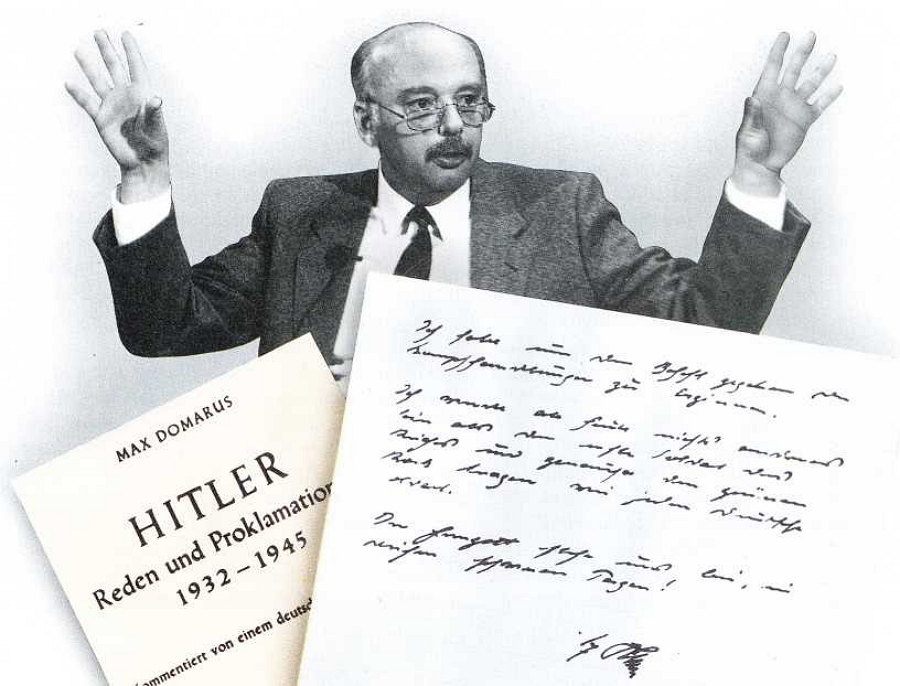

Разоблачительные дневники |

|

Среди тех, кто голосовал против Муссолини на заседании Большого фашистского совета в ночь с 24 на 25 июля 1943 года, был и его зять граф Галеаццо Чиано. Женитьба в 1930 году на дочери Муссолини Эдде стала для графа началом блестящей политической карьеры. В 1936 году он получил пост министра иностранных дел Италии. Вскоре граф был вторым после Муссолини человеком в правительстве, причем он не скрывал, что не прочь занять место своего тестя. Пренебрежительное отношение к союзу Италии с нацистской Германией оказалось роковым для графа Чиано. 5 февраля 1943 года Муссолини неожиданно сместил зятя с поста министра иностранных дел и. чтобы как-то сохранить реноме графа, назначил его послом в Ватикане. «Запомните, если придут трудные времена - а теперь уже ясно, что они обязательно наступят, - предупредил Чиано, тепло прощаясь с Муссолини, - я смогу документально подтвердить, как предательски вели себя с нами немцы». Эти документальные свидетельства содержались в дневниках, которые граф тайно вел, надеясь, что в случае чего он сможет с их помощью спасти свою жизнь. Хотя Чиано и проголосовал против дуче, он боялся, что гонения обрушатся не только на Муссолини, но и на него. Воспользовавшись знакомствами среди бывших союзников отца, Эдда Муссолини-Чиано договорилась с немцами, что те помогут ее семье бежать в нейтральную Испанию. 27 августа, через месяц после рокового заседания Большого фашистского совета, Чиано, его жена и трое детей на немецком самолете покинули Рим. В полете им сказали, что по техническим причинам придется сделать посадку в Мюнхене. Там семью Чиано взяли под охрану - для обеспечения их безопасности. Спустя два месяца графа Чиано привезли на север Италии, где его тесть возглавил марионеточное правительство. Преданные суду и признанные виновными в измене, Чиано и еще трое членов Большого фашистского совета были казнены 11 января 1944 года. Всего за два дня до казни мужа Эдде Чиано, спрятавшей под юбкой разоблачительные дневники графа, удалось бежать в Швейцарию. В 1946 году она их опубликовала. |

15 апреля два сборных плота и полтора десятка спасательных шлюпок болтались среди айсбергов на неспокойных холодных водах Атлантики. Оставшиеся в живых люди, полузамерзшие, измученные, не оправившиеся от шока, были слабым доказательством того, что огромный «Титаник» когда-то существовал. Среди обломков, раскиданных по большой площади, лицом вверх плавали сотни трупов, большинство из них уже нельзя было узнать. Одному из видевших эту картину они показались похожими на стаю чаек, качающихся на волнах. Среди погибших было много женщин - и мертвые, они прижимали к себе своих детей. Первый в мире «непотопляемый» пароход затонул всего через несколько часов после столкновения с айсбергом.

|

|

15 апреля 1912 года «Титаник», напоровшись на айсберг, затонул в Северной Атлантике. Капитан Э. Дж. Смит (слева) решил не покидать свой тонущий корабль. |

Неуслышанные предупреждения

Вопреки общепринятой ныне практике в районах, где можно ожидать встречи со льдами, в тихую, безлунную ночь 14 апреля «Титаник» шел со скоростью 22 узла. А ведь с девяти утра того холодного воскресенья поступило по крайней мере шесть предупреждений от судов, плывших в Северную Америку тем же путем, известным как Ньюфаундлендский маршрут.

Первым о ледовой опасности капитану «Титаника» Э. Дж. Смиту сообщил радист парохода «Карония». В начале второй половины дня радист «Титаника» принес капитану радиограмму с борта «Балтики»: «Айсберги и обширные ледовые поля замечены сегодня в районе 41°51

' северной широты, 49°52' западной долготы». Капитан показал радиограмму Дж. Брюсу Исмею, управляющему компании «Уайт Стар Лайн», который прочел ее и молча положил в карман. По меньшей мере дважды посылал тревожные сообщения пароход «Калифорния». «Три больших айсберга» - таким было первое предупреждение, поступившее с этого судна. Вечером, находясь в 19 милях от предыдущей точки, радист «Калифорнии» передал: «Послушай, старина, мы застряли, льды со всех сторон». Джек Филлипс раздраженно отчитал его: «Хватит. Ты мне мешаешь. Ты глушишь мой сигнал. Я работаю на связи с Кейп-Рейсом».Ответ радиста, который сегодня может показаться невероятным, показывает, для чего использовалась радиосвязь на тогдашних роскошных лайнерах. От радиста в Кейп-Рейсе на Ньюфаундленде Филлипс получал сообщения для плывших на «Титанике» важных особ. Филлипс и другие радисты служили в телеграфной компании «Бритиш Маркони», они не относились к экипажу «Титаника» и не подчинялись капитану.

В 21.40 с «Месабы» сообщили: «В районе от 42° до 41°25' северной широты и от 49° до 50°30' западной долготы видели большое скопление пакового льда, много крупных айсбергов, а также ледяные поля». Если бы вахтенные офицеры «Титаника» получили это известие - а на сей счет имеются сомнения, - они бы сразу поняли, что опасное скопление льдов находится прямо по курсу лайнера. Впередсмотрящих, у которых не было даже биноклей, предупредили, что после 21.30 в любой момент могут показаться льды, но за весь вечер они не заметили ни одного айсберга.

Тем временем появилось зловещее предзнаменование. Температура воды за бортом всего за несколько часов быстро опустилась с 6° С до чуть ниже ноля - в северных широтах это верный признак, что поблизости могут плавать льды. Однако «Титаник» не сбавил ход и не повернул на юг, чтобы обойти опасную зону.

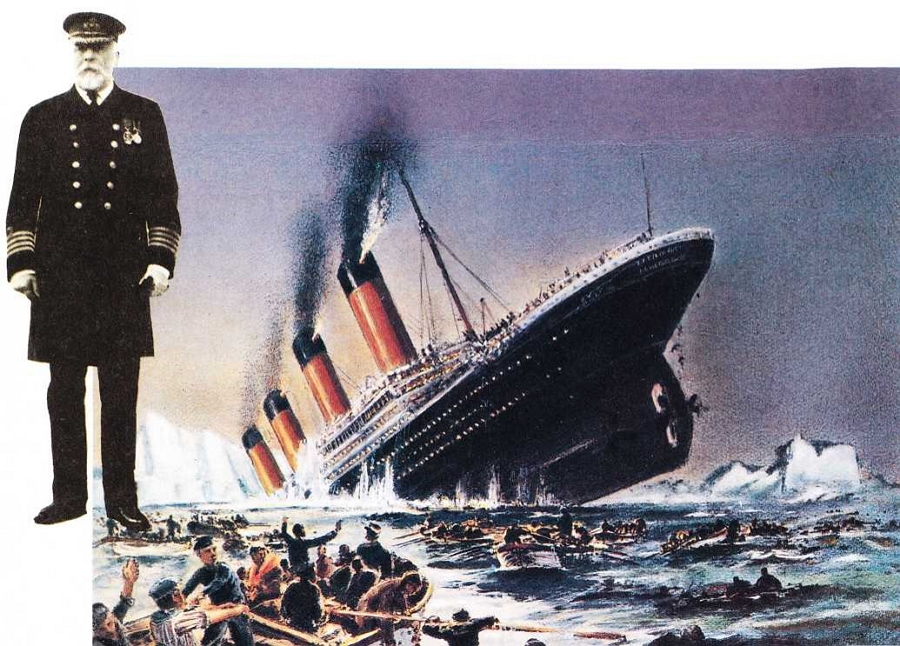

|

Парадная лестница в фойе на палубе А дает представление о размерах и богатом внутреннем убранстве «Титаника». |

|

Всего лишь толчок

Примерно в 22 часа несколько пассажиров второго класса, собравшихся, чтобы отдохнуть после ужина, пели церковные гимны, в том числе гимн, традиционно исполняемый хором моряков: «О, услышь нас, когда мы взываем к Тебе о тех, кто терпит бедствие в море». В 23.40 впередсмотрящий Фредерик Флит вдруг заметил небольшой темный предмет. Он быстро увеличивался в размерах. Три раза резко ударив в колокол, Флит сообщил по телефону на мостик: «Айсберг прямо по курсу!» Старший помощник Уильям Мердок тут же приказал машинному отделению дать задний ход, а старшине-рулевому Роберту Хиченсу дал команду «Право руля!» Ему надо было срочно развернуть корму вправо по ходу судна, чтобы нос повернулся налево.

Идя со скоростью больше 22 узлов, «Титаник» водоизмещением около 66000 тонн, не мог мгновенно замедлить ход. Когда громадный лайнер наконец начал отворачивать от темневшего впереди айсберга, Флит облегченно вздохнул, хотя успокаиваться было рано. На палубу посыпались куски льда - это айсберг пропорол правый борт судна, сделав в нем 90-метровую пробоину. Когда ледяная морская вода хлынула в 6-ю котельную, кочегар Фредерик Барретт едва успел перебежать в соседнюю, 5-ю котельную, прежде чем захлопнулась герметичная дверь.

Однако те немногие пассажиры, которые что-то заметили, ощутили лишь небольшой толчок. Один из «светских львов», находившийся на борту, описывал свои впечатления так: «Как будто кто-то провел по борту корабля гигантским пальцем». Некоторые пассажиры первого класса, когда айсберг задел «Титаник», повскакали с удобных кожаных кресел в курительной, чтобы посмотреть на ледяную гору, поднимавшуюся выше самой верхней палубы. Но и они не увидели в столкновении особых причин для волнения.

Зато команда уже поняла, что дело серьезно. Капитан Смит посовещался с главным конструктором лайнера Томасом Эндрюсом. Быстро спустившись в трюм, они обнаружили, что затоплены пять отсеков. По мнению Эндрюса, непотопляемый «Титаник» мог оставаться на плаву «полтора часа. Может быть, два. Вряд ли больше».

|

|

Опускаясь на дно, «Титаник» раскололся на две части; передние две трети корпуса, покоящиеся на океанском дне (справа). Радист Джек Филлипс (вверху). |

Слишком мало шлюпок

Сразу после полуночи, приблизительно через 25 минут после, казалось бы, ничем не примечательного столкновения, экипажу был дан приказ расчехлить имевшиеся на борту 16 спасательных шлюпок и четыре сборных брезентовых плота. В лучшем случае в них могли разместиться 1178 человек. Пассажиров и членов экипажа, многие из которых теперь толпились на палубах, было на 1000 человек больше. Нелепо, но по инструкции полагались шлюпки для 962 пассажиров, потому что составители инструкций не предусмотрели создания такого гигантского лайнера. И конечно, никто всерьез не рассматривал возможность того, что на флагманском судне компании «Уайт Стар Лайн» когда-нибудь придется проводить эвакуацию. Не на всех имевшихся шлюпках были сигнальные ракеты, запасы пищи и пресной воды, не хватало и спасательных поясов.

Ситуация выходила из-под контроля, пассажиры не имели представления, кому в какую шлюпку надо садиться. Чтобы как-то успокоить людей, оркестр под руководством Уолласа Хенри Хартли заиграл регтайм, но, когда без четверти час ночи в небо сигналами бедствия взлетели первые ракеты, все сразу осознали страшную реальность.

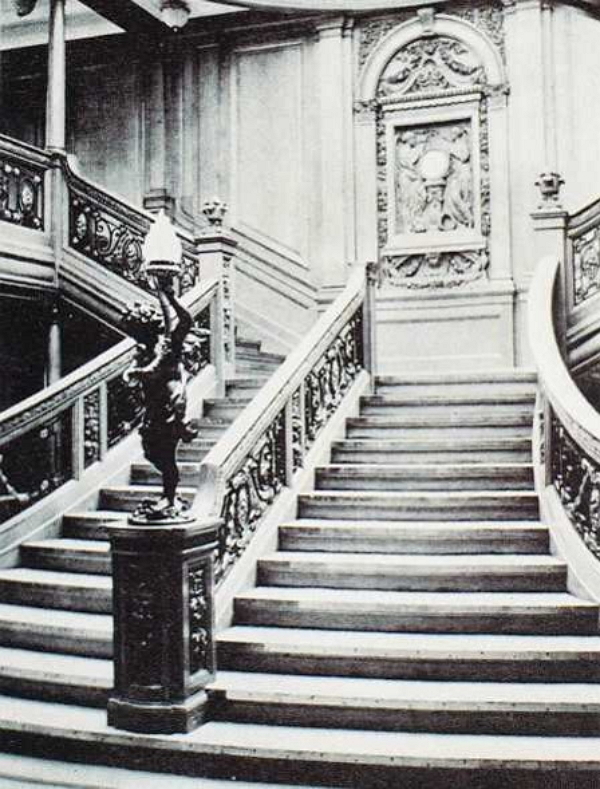

| Подводная могила | |

|

|

«Титаник» нашли почти через три четверти века после того, как он затонул. Примерно в час ночи 1 сентября 1985 года спускаемый подводный аппарат «Арго», используя мощные импульсные лампы и сложное телевизионное оборудование, начал передавать изображение лежавших на дне океана обломков. Управляемый членами американской экспедиции под руководством морского геолога Роберта Белларда похожий на снегоход аппарат обнаружил один из 29 котлов «Титаника» на глубине 3700 метров, примерно в 350 милях к юго-востоку от Ньюфаундленда, Позднее эта экспедиция нашла обе части огромного судна, лежавшие на дне в 600 метрах друг от друга. Беллард чувствовал себя «как археолог, открывающий гробницу фараона». Спустя год второй экспедиции удалось сделать более детальные снимки того, что осталось от «Титаника». Были найдены образцы легендарного шикарного убранства, на удивление прекрасно сохранившиеся: хрустальные люстры, фарфоровые раковины и унитазы, винные бутылки и аккуратно сложенные тарелки (вверху). Во время последнего спуска экспедиция 1986 года установила на корме судна памятную табличку. Белларду, который считает, что из уважения к погибшим нельзя поднимать «Титаник», удалось добиться решения Конгресса США, объявлявшего это место мемориалом жертвам катастрофы. |

«Калифорния» не отвечает

Всего за несколько недель до этого состоявшаяся в Берлине международная конференция утвердила новый сигнал бедствия -

SOS, и теперь радист Филлипс отчаянно посылал его в эфир. Остановившаяся во льдах «Калифорния» находилась всего в 10 милях от «Титаника», и некоторые матросы заметили на юго-востоке вспышки огня. Однако они не знали, что это «Титаник» и что он попал в беду. Устав, а может быть и разозлившись, радист выключил аппаратуру после того, как получил выговор от Филлипса. И теперь, когда «Титаник» звал на помощь, он крепко спал.Вскоре после полуночи радист пассажирского парохода «Карпатия» решил связаться с «Титаником» по поводу каких-то сообщений из Кейп-Рейса.

«SOS, - с ужасом услышал он в наушниках. - Немедленно идите на помощь. Мы столкнулись с айсбергом». «Карпатия», находившаяся более чем в четырех часах хода (в 58 морских милях) от «Титаника», на всех парах поспешила к терпевшему бедствие судну. В нарушение правил машинисты «Карпатии» наглухо закрыли предохранительные клапаны, чтобы пароход вместо обычных 14 узлов мог развить скорость до 17 узлов. Но и в этом случае они могли прибыть на место катастрофы лишь через два часа после того, как «Титаник», по расчетам, должен был пойти на дно.Тем временем на «Калифорнии» заметили сигнальные ракеты «Титаника», но капитан Стенли Лорд решил не будить радиста, который спал после 15-часовой вахты. Лорд все же попытался, пользуясь азбукой Морзе, связаться с неизвестным судном, но ответа не получил. По мнению большинства из тех, кто позднее расследовал трагедию «Титаника», «Калифорния» могла прибыть к «Титанику» примерно в то время, когда тот затонул.

|

|

|

Узнав из газет о трагедии, друзья и близкие пассажиров и членов экипажа пытались получить информацию в конторе компании «Уайт Стар Лайн»(на первом плане слева). 19 апреля в соборе Св. Павла в Лондоне состоялась номинальная служба (слева). |

«Не теряйте времени!»

Когда был отдан приказ покинуть судно, знаменитый магнат Джон Джекоб Астор сначала лишь ухмыльнулся. «Здесь мы в большей безопасности, чем в маленькой шлюпке», - сказал он. С ним согласилась одна из дам. Услышавший это член экипажа раздраженно бросил: «Не теряйте времени! Если она не хочет садиться в шлюпку, пусть остается!» Постепенно сопротивление было сломлено, шутки смолкли, в угрюмом молчании люди стали занимать места в шлюпках. Мужчины безропотно стояли на палубе, пока женщины и дети усаживались в казавшиеся такими ненадежными лодки. В суматохе первую шлюпку, рассчитанную на 65 человек, опустили на воду, когда в ней сидело всего 28. В другую вместо 40 сели всего 12 человек.

Жена бывшего конгрессмена и президента компании «Мэйси» Изидора Страус отказалась воспользоваться предоставленной женщинам привилегией. «Я всегда была рядом с мужем, - сказала она, повернувшись к нему. - И сейчас я останусь с тобой». Когда лайнер накренился на левый борт так, что палуба почти отвесно наклонилась, миллионер Бенджамин Гугенхейм переоделся во фрак и заявил, что готов погибнуть как джентльмен. «Ни одна женщина не останется на борту из-за того, что Бен Гугенхейм повел себя как трус», - добавил он.

Около 1.40 ночи Исмей, до этого помогавший пассажирам покидать пароход, занял место в одной из последних спасательных шлюпок. Позднее пресса станет клеймить управляющего директора «Уайт Стар Лайн» за то, что он сбежал с судна, на котором еще оставались люди. К 2.15, когда собирались спустить на воду последние два плота, «Титаник» наклонился так, что это стало невозможно сделать. С нижних палуб забытые пассажиры третьего класса, среди которых наверняка были женщины и дети, прибежали наверх, чтобы посмотреть, что происходит. Их никто не предупредил об опасности, и, когда пароход затонул, многие так и остались внизу.

На «Титанике» находилось еще около 1600 пассажиров. Оркестр заиграл англиканский гимн «Осень»:

Господь милосердный.

Взгляни на меня с состраданьем;

Услышь мольбу души скорбящей,

Простертой пред Тобой.

Прими меня в великие воды...

| История нас ничему не научила? | ||

|

Безусловно, ничего подобного гибели «Титаника» никогда больше не должно случиться. В 1914 году на конференции, посвященной этой трагедии, страны, имеющие морской флот, договорились ввести новые правила безопасности: например, отныне на каждом судне должно было быть достаточно спасательных шлюпок для всех пассажиров и экипажа, также устанавливалось круглосуточное дежурство радистов. На новых судах водонепроницаемые переборки было решено строить по всей высоте до верхней палубы. Изобретение немецкого физика Александра Брема, эхолот, позволяло, используя звуковой сигнал, обнаруживать потенциально опасные айсберги. Трагедия, в которой «непотопляемый» лайнер компании «Уайт Стар Лайн» пошел ко дну в Северной Атлантике, преподала всем чрезвычайно важные уроки. Тем не менее, как это ни ужасно, трагедия чуть было не повторилась 20 июня 1989 года, когда в Гренландском море к северу от Норвегии огромная льдина вскоре после полуночи пропорола советский туристский теплоход «Максим Горький» длиной 190 метров. Капитан и другие члены команды сидели в это время в ресторане, отмечая прохождение самой северной точки маршрута. Но большинство пассажиров, как и на «Титанике», были уже в постелях. Льдина в двух местах прорезала борт лайнера - одна пробоина была длиной шесть метров, другая более двух - и за считанные минуты отсеки судна наполнились 18000 тоннами воды. 575 пассажирам, среди которых было много пожилых западногерманских туристов, велели собраться на верхней палубе и надеть спасательные жилеты. |

|

или диабетом при первой возможности доставили вертолетом на Шпицберген, примерно в 200 милях к востоку от места аварии. Некоторые смогли устроиться в вынесенных на льдины палубных шезлонгах, зато другие ложились прямо на лед, боясь, что иначе он может треснуть и разломиться. В спасательных шлюпках оказался запас спиртного, но не было питьевой воды. Удивительно, но никто из пассажиров, отправившихся в круиз за Полярный круг, чтобы полюбоваться полуночным солнцем, не пострадал, как и ни один из 377 членов экипажа. После того как норвежское спасательное судно «Сенье» пробилось через три мили льдов к попавшему в беду «Максиму Горькому», его капитан недовольно заметил: «Когда на море такой лед, я бы вряд ли делал больше 2 - 3 узлов». Даже с современной техникой моряки, хорошо знающие северные моря, проявляют величайшую осторожность, потому что лед дает на экране радара более слабый сигнал, чем другие плавающие предметы. По мнению специалистов, «Максиму Горькому» понадобилось бы по крайней мере 45 минут, чтобы остановиться, даже если бы льдину заметили за 10 миль. Судя по всему, капитан советского судна никогда не плавал в этих водах, к тому же такое скопление льда в этом районе было необычно. Совместными усилиями русские и норвежцы вернули теплоходу устойчивость и отбуксировали его в порт для ремонта. Сообщая о происшествии, комментаторы не могли удержаться от естественного вопроса: неужели уроки «Титаника» уже забыты? |

|

Пассажupы пострадавшего теплохода «Максим Горький» веслами отталкивают опасные льдины, чтобы они не повредили шлюпку. |

||

|

- Вначале возникло замешательство, когда люди не знали, кому в какие шлюпки садиться, - рассказывал позднее один из пассажиров, - но паники не было. - Большинство туристов похвалили умелые действия советского экипажа, помогавшего им покинуть судно, и то, как быстро организовала спасательную операцию норвежская береговая охрана. В тумане, под холодным дождем, при температуре около плюс 3° многим пассажирам пришлось провести до семи часов, сидя под тонкими одеялами в шлюпках или на льдинах. Правда, людей с сердечными заболеваниями |

||

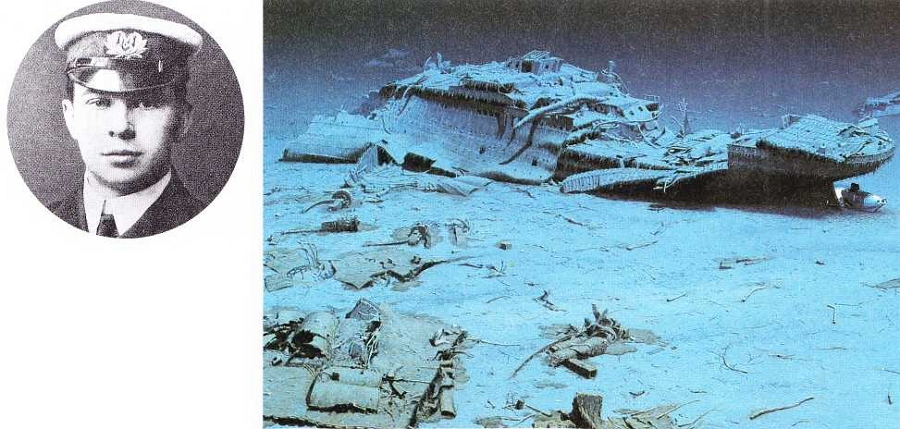

Более 1500 погибших

Несколько сотен человек собрались на корме, все выше поднимавшейся над водой. В 2.18 пополуночи «Титаник» встал на нос и на мгновение замер в вертикальном положении. Затем со страшным шумом обрушилась одна из труб, хваленые водонепроницаемые переборки лопнули, и все на палубе, что не было закреплено, - включая оставшихся пассажиров и членов экипажа - смыло в океан, температура воды в котором была ниже нуля. Один из спасшихся вспоминал позднее «невыносимый предсмертный крик, издаваемый тысячью гибнущих, стоны и плач охваченных ужасом и страшные вопли утопающих, которые ловили ртом последний глоток воздуха». Невероятно, но оказавшиеся рядом с гибнущим судном получили ожоги, когда от взрывов закипела ледяная вода.

В 2.20 примерно под углом 70° обреченный «Титаник» ушел под воду. Опускаясь на дно со скоростью около 20 узлов, он развалился на две части. Примерно в 2.30 обе части судна стукнулись о дно океана, и его обломки разлетелись далеко вокруг. Останки «Титаника» нашли вечный покой на глубине 3900 метров, на расстоянии приблизительно 350 миль от Ньюфаундленда. Его гордое плавание по океану длилось ровно четыре дня 17 часов и 30 минут.

Примерно через три с половиной часа, то есть около шести утра в понедельник 15 апреля, на «Калифорнии» наконец получили трагическое известие, и судно направилось к месту катастрофы. К 8.50 «Карпатия», приняв на борт всех, кому удалось спастись, взяла курс на Нью-Йорк. Когда «Калифорния» добралась до места, капитан около часа искал тела, но, что почти невероятно, не обнаружил ни одного. Лишь спустя неделю кабельное судно «Маккей-Беннетт» подобрало тела 306 погибших.

Спаслись всего 705 человек, менее трети пассажиров и членов экипажа. Из них 338 мужчин - около 20 процентов из находившихся на борту, и 316 женщин - 74 процента. Остальные спасшиеся были дети. Среди погибших были капитан Смит и радист Джек Филлипс.

К

1867 году царская Россия оказалась в очень

тяжелом финансовом и политическом положении.

На государстве висели огромные долги, результат

поражения в Крымской войне, а у министров царя

Александра II возникли трудности с управлением

огромными владениями.

К

1867 году царская Россия оказалась в очень

тяжелом финансовом и политическом положении.

На государстве висели огромные долги, результат

поражения в Крымской войне, а у министров царя

Александра II возникли трудности с управлением

огромными владениями.

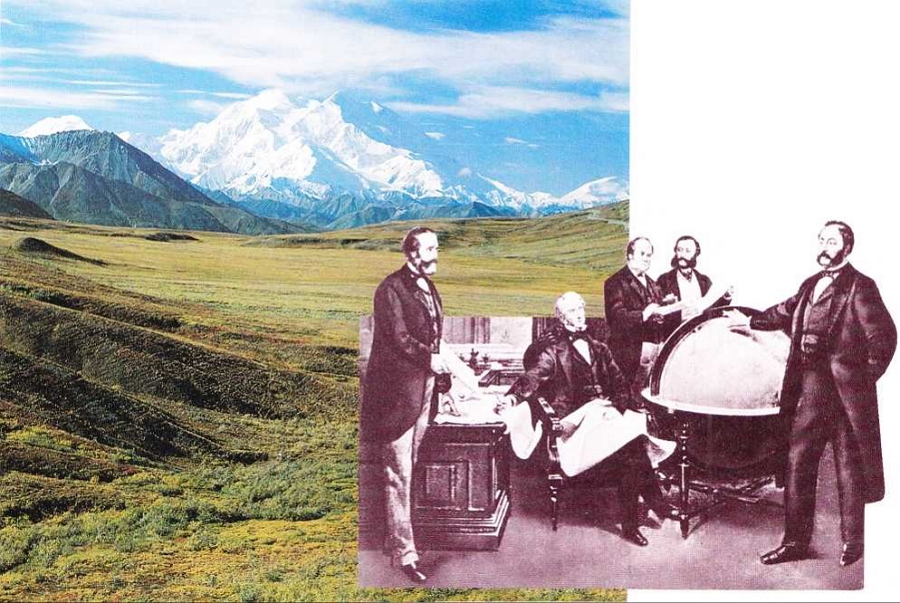

Аляска, ставшая российской территорией в 1741 году, когда исследователь Витус Беринг заявил на нее права, была как раз такой вызывающей беспокойство собственностью. Хотя там добывалось множество шкур каланов и тюленей, Российско-американская компания, управлявшая территорией, постоянно требовала государственных субсидий. Аляска со своим суровым климатом и ограниченным сельскохозяйственным потенциалом никогда не была привлекательным местом для колонизации. Там обосновались лишь несколько меховых факторий да несколько сотен русских охотников и солдат, призванных поддерживать власть русского императора. Слухи о том, что на Аляске есть золото, лишь усугубляли нестабильное положение территории. Царь был уверен, что вскоре туда хлынет лавина переселенцев, похожая на ту, которая в 1849 году оторвала Калифорнию от Мексики. Лучше было поскорее продать эту землю за разумную цену, чем выпустить ее из рук бесплатно через несколько лет.

|

|

Государственный секретарь Уильям X. Сьюард (сидит) ведет переговоры о покупке Аляски с российским посланником Эдуардом Андреевичем Стеклем (стоит, держа руку на глобусе). |

Поднимая цену

В начале марта посол Александра II барон Эдуард Андреевич Стекль получил указание предложить огромную территорию Аляски государственному секретарю Соединенных Штатов Уильяму X. Сьюарду за пять миллионов долларов. В Вашингтоне с воодушевлением приступили к переговорам.

Как вскоре стало ясно, Сьюард был не просто заинтересован в обсуждении подобной сделки, а страшно торопился заключить договор. Он был ярым сторонником экспансионизма и верил в «естественное предназначение» Америки расширять свои владения на Североамериканском континенте. Кроме того, госсекретарь был убежден в том, что Аляска, несмотря на свою отдаленность, в один прекрасный день станет совершенно необходима Соединенным Штатам. Но Сьюарду надо было получить поддержку в Конгрессе прежде, чем недруги Президента Эндрю Джонсона успели бы собраться с силами и начать контратаку.