Полуправда - полувымысел

Италия.

Домский собор.

Про храм с чудотворной иконой мы с вами уже слышали, и вот, наконец, главная достопримечательность Милана - Домский собор. Бесспорно великолепное сооружение. В нем хранится гвоздь от распятия Христа, который нашла мать Константина и подарила собору. Раз в год в соборе проходит церемония. Гвоздь с высоты, где он подвешен, спускают вниз, чтобы все желающие могли поклониться ему, и затем его опять водружают на место. Мысли вновь возвращались к «Тайной вечере». Вы знаете, что все имеет значение и случайностей не бывает. Посмотрите фильм «Король Артур». Возможно для того, чтобы связать Англию и Шотландию с Италией. По фильму, Артур со своими друзьями воюет в Шотландии, отстаивая интересы Рима. Для них эта служба - путь к свободе. И вот последнее, самое сложное задание, которое наверняка может закончиться гибелью. Они сражаются и побеждают. Кульминацией этого момента становится вручение грамот о свободе. В это же самое время на земли Шотландии нападают саксонцы, и Рим покидает земли без боя. Все, что на протяжении стольких лет было смыслом жизни, рушится. Бесполезными становятся смерти тысяч воинов, сражавшихся по приказу Рима. И момент выбора. Будучи свободным, не потому, что должен, а потому что на то собственная воля, Артур выходит на битву. Его друзья присоединяются, и они побеждают. В этот самый момент, именно народ признает в Артуре своего короля.

Полуправда, полувымысел. Главное - это грамоты о свободе, и затем действие не за свободу, а во имя свободы. Много раз мы возвращались к теме свободы. Король Артур, как вы помните, тесно связан со Священным Граалем. По предположению Брауна, именно Священный Грааль изображен на фреске «Тайная вечеря» Леонардо. В книге «Святая Кровь и Святой Грааль», авторами которой являются Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн, дается характеристика разновидностей Грааля.

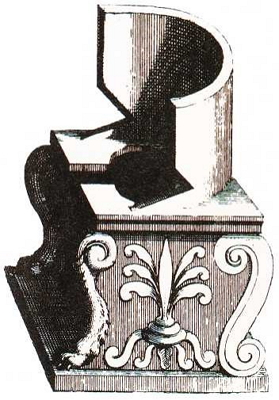

Во-первых, как чаша, из которой пил Иисус.

Во-вторых, как чаша, в которую была собрана кровь Иисуса после распятия.

В-третьих, то и другое вместе.

В-четвертых, это некая идея,

и в-пятых, это краеугольный камень.

Мерлин унес младенца, рожденного Игрейной, и отдал славному сэру Эктору, чтобы тот воспитал его, как собственного сына. Других детей у короля не было. Брак же Игрейны и Горлуа был освящен рождением трех дочерей - двух выдали замуж за королей, а третью отправили в монастырь. Эта дочь, Фея Моргана, каким-то образом познала искусство магии и в конце концов сыграла роковую роль в судьбе своего сводного брата.

Только когда король умер, а Артуру исполнилось 16 лет, Мерлин открыл тайну его рождения, и то лишь после того, как юноша ухитрился вытащить меч, впечатанный в наковальню, стоявшую на мраморной плите во дворе церкви. Многие пытались это сделать, но ни один не мог совладать с мечом, который должен был покориться только «истинному по рождению королю всей Британии». Мерлин также поведал Артуру о волшебных силах, которыми наделили его при рождении феи таинственной земли Авалон. Ему суждено было стать лучшим из рыцарей и величайшим из королей, а жить он должен «дольше, чем когда-либо может представить себе человек».

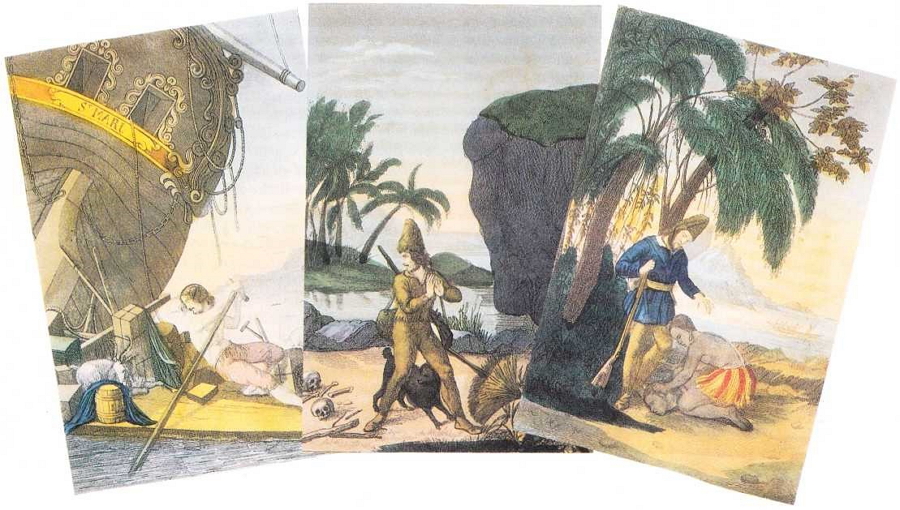

|

|

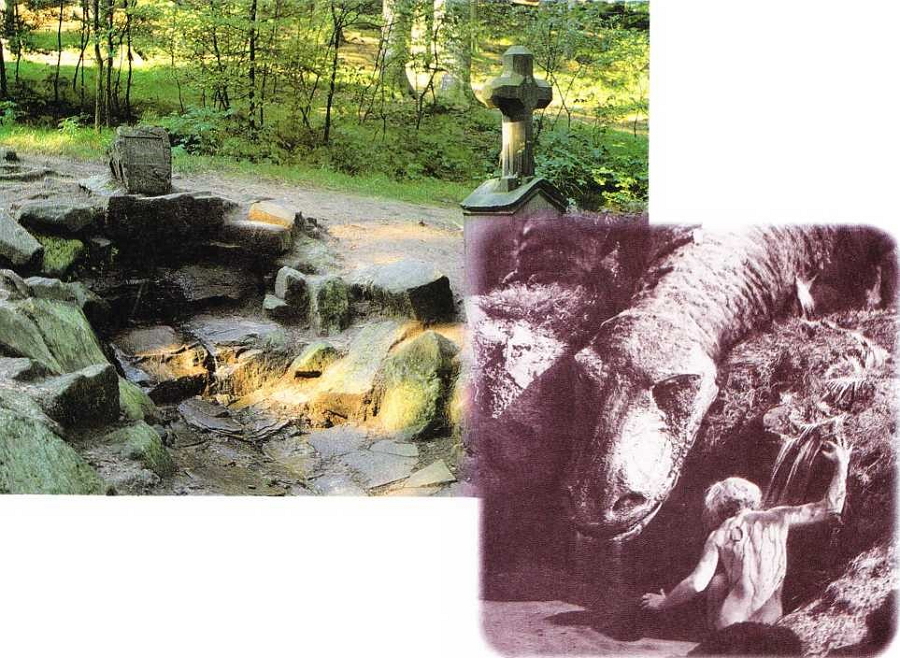

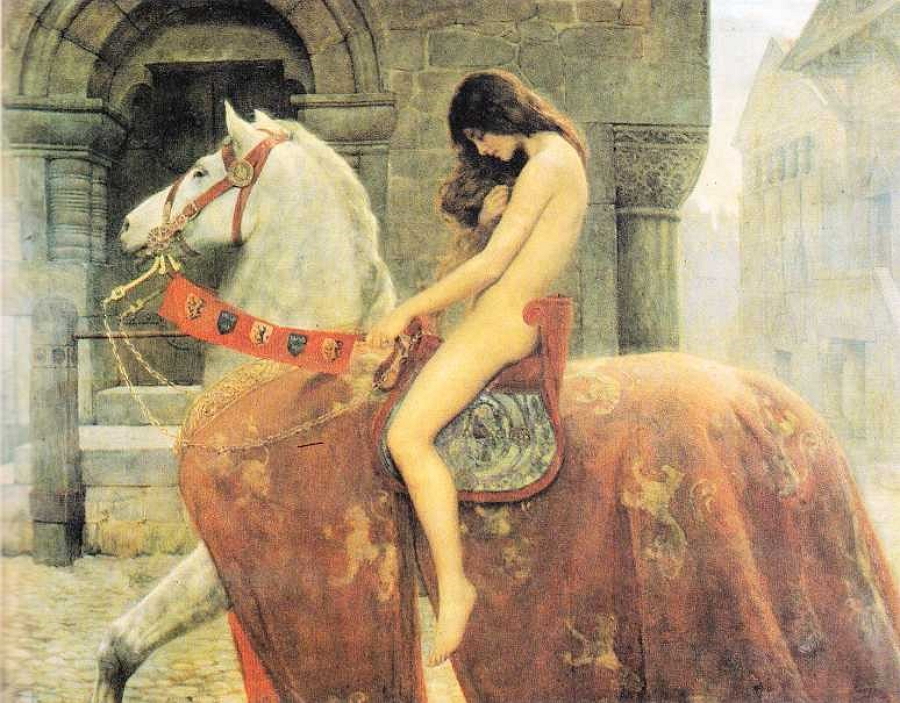

Путь в бессмертие: раненого короля Артура увозит на волшебный остров Авалон ладья с безмолвными закутанными в саваны гребцами. |

Век рыцарства

В период благодатного правления Артура Британия наслаждалась 12 годами мирной жизни. Это было время пышного расцвета рыцарского духа. В своем замке Камелоте Артур собирал всех храбрых и преданных рыцарей своего королевства - Ланселота, Гавейна. Персифаля и многих других - и усаживал их вокруг огромного Круглого стола,

причем на сиденье каждого было золотыми буквами написано его имя. Там Мерлин учил рыцарей не совершать убийств, жестокости или зла, избегать предательства, лжи и бесчестья, даровать милосердие просящему и, что превыше всего, оказывать уважение и покровительство женщинам. Из Камелота рыцари отправлялись сражаться с драконами, гигантами и хитрыми карликами. Эти встречи с силами зла обычно происходили в заколдованных замках, темных лесах или волшебных садах.

В Камелот Артур привез и прекрасную Гиневру, чтобы сделать ее своей королевой. Когда же Ланселот оказался не в силах подавить преступную страсть к Гиневре, племянник Артура Мордред, сын Феи Морганы, разоблачил любовников и принудил Артура осудить жену на публичное сожжение на костре. Ланселот спас королеву и бежал с ней во Францию. Перед тем как вместе с войском отправиться за ними в погоню, Артур передал бразды правления Мордреду, который, воспользовавшись отсутствием короля, совершил переворот. По возвращении в Англию Артур встретился с Мордредом в жестокой схватке и прямо сквозь щит пронзил копьем неверного племянника. Но перед смертью Мордред успел нанести королю смертельную рану.

Верные соратники Артура положили умирающего в ладью, которая, медленно скользя сквозь белый туман, унесла его по морю в Авалон. «Утешьтесь, - сказал король убитым горем рыцарям, стоявшим на берегу, - и знайте, что я снова приду, когда понадоблюсь Британской земле».

|

|

Здесь, на скалистых мысах Корнуолла, юго-западной оконечности Англии, согласно литературной традиции и современным археологическим данным, берет начало история короля Артура. Именно тут стоит замок Тинтаджел, где он родился после незаконного свидания, подстроенного волшебником Мерлином. |

Британия во времена Артура

Король Артур предположительно правил бриттами с конца V до начала VI века, причем его последний поединок с Мордредом, по разным оценкам, приходится на 537 либо 542 год. Какова же была политическая ситуация в островном королевстве в то время? И кто им управлял?

За сто лет до этого римляне начали постепенно ретироваться из Британии, находившейся под их властью со времен покорения Альбиона Юлием Цезарем в 54 году до н. э., так как больше не в силах были противиться вторжению варваров. С уходом римлян настали неспокойные времена, когда различные военачальники вели битвы с пришельцами и одновременно враждовали между собой. Не сохранилось никаких свидетельств о существовании в то время объединенного королевства или даже правителя, чья власть распространялась бы на значительную часть острова. Христианство начало прививаться в Англии лишь в 597 году с прибытием Св. Августина.

Если верить монаху из Уэльса Ненниусу, воин по имени Артур, «вместе с королями бриттов», возглавлял борьбу с завоевателями. В «Истории бриттов», написанной им примерно в 826 году, Ненниус перечисляет 12 сражений, в которых Артур одержал верх над варварами.

Лет через 150 после Ненниуса неизвестный валлиец составил хронологию британской истории «Кембрийские анналы». В описание 537 года он включил «битву при Камлание, в которой погибли Артур и Медрот». Интересное совпадение - сама собой напрашивается аналогия между Медротом и Мордредом. Тем не менее прошло еще 150 лет, прежде чем имя Артура было вновь упомянуто историком. В 1125 году монах Уильям из Малмсбери пишет о воинственном Артуре: «Бритты льют потоки слов о славном рыцаре, который на самом деле достоин быть героем не только легенд, но и правдивой истории, ибо он долго служил опорой своей раздираемой на части родины». Однако королем Артура сделал все-таки не Уильям, а другой его современник.

Около 1139 года уэльский священник Джеффри из Монмута завершил свою монументальную «Историю королей Британии» - обзор деяний британских правителей со времен римского владычества. К трудам более ранних историков Джеффри добавил красочные детали, заимствованные из местного фольклора, кельтской и скандинавской мифологии и даже библейской истории. Две из 12 книг, написанных Джеффри, посвящены Артуру - в них впервые появляются волшебник Мерлин и истории о похищении Гиневры и предательстве Мордреда. Джеффри приукрасил скудные исторические свидетельства и ввел в свое повествование персонажей, о которых на самом деле ничего не известно, установив образец для подражания на несколько столетий вперед. Так воин V века превратился в легендарного короля.

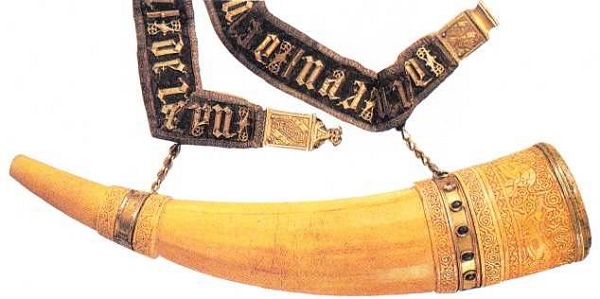

| В поисках Святого Грааля | ||

|

||

|

В центре повествования о короле Артуре лежит рассказ о поисках Святого Грааля - чаши, из которой пил Иисус во время Тайной вечери, Считалось, что она обладает чудодейственными свойствами исцелять и воскрешать из мертвых. Вместе с копьем, которым римский солдат пронзил бок распятого Иисуса, Чаша была отдана Иосифу Аримафейскому, чьи потомки привезли ее в Британию. Согласно легенде, однажды один из хранителей бесценных реликвий, похотливо заглядевшись на какую-то паломницу, совершенно забыл о своей священной обязанности и тут же был наказан - на него упало копье, причинив незаживающую рану. Святой Грааль тем временем исчез. Мерлин дал знать об этом в замок Камелот и наказал королю Артуру начать поиски утерянной Чаши, намекнув, что рыцарь, которому суждено это совершить, вскоре появится. Когда Артур и его рыцари собрались за Круглым столом в канун Пятидесятницы, |

Рихард Вагнер использовал версию о поисках Святого Грааля Персифалем для создания своей грандиозной оперы «Перцефаль»; вверху - сцена из этой оперы, поставленная в Байрете внуком композитора Виландом Вагнером. |

Честь отыскать Святой Грааль и причаститься из него выпала на долю сэра Галаада. Упав на колени перед Чашей, юный рыцарь осознал, что его жизненная миссия исполнена. Душа его вознеслась на небеса, а бездыханное тело осталось лежать распростертым пред алтарем. Ровно через два года после этого дня рыцари вернулись в Камелот, чтобы поведать королю о своих полных опасности поисках. По другой версии, поиски завершил сэр Персифаль, который нашел священный сосуд в замке Монсальват в испанских Пиренеях под охраной Амфортаса, короля рыцарей Святого Грааля. Но волшебник ранил Амфортаса тем самым копьем, которым был пронзен Спаситель, умирающий король отказался причаститься Святых Даров из-за своих грехов. И лишь когда Персифаль касанием все того же копья римского сотника Лонгина исцелил его раны, на алтаре вновь появился Святой Грааль. |

|

удар грома и блеск молнии возвестили о явлении Святого Грааля - скрытая под изящным белым покровом Чаша проплыла по залу и исчезла. Вскоре после этого появился некий старец и назвал кандидата на последнее незанятое место за Круглым столом. Им оказался молодой рыцарь сэр Галаад, сын сэра Ланселота. Во время поисков Святого Грааля рыцари Круглого стола выдержали многочисленные испытания, нередко им приходилось идти на жертвы, казалось бы превышавшие их возможности. В конце концов Ланселот отстранился от участия в поисках Грааля, поскольку не смог побороть преступной страсти к королеве Гиневре. |

||

Метаморфозы Артура

В 1155 году англо-норманнский священник, известный под именем Уэйс, перевел повествование Джеффри на французский, сделав из него рыцарский роман. К концу столетия под пером англосаксонского монаха Лайамона Артур становится свирепым воином и властным правителем. При этом оба автора упоминают о Круглом столе. Однако превращение Артура в законодателя хороших манер, придворного этикета и образец рыцарской чести произошло, вероятно, благодаря французскому поэту Кретьену де Труа, творившему между 1160 и 1180 годами. В начале следующего столетия легенда об Артуре послужила основой двух германских эпических произведений: «Персифаля» Вольфрама фон Эшенбаха и «Тристана» Готфрида фон Штрассбурга.

Посмертно изданное сочинение жившего в XV веке англичанина сэра Томаса Мэлори окончательно закрепило популярность Артура. Мэлори обработал материалы из более ранних источников, сделав из них последовательное повествование, в котором представлены все ключевые фигуры и события, связываемые теперь с преданием о короле Артуре. Со времени ее публикации в 1485 году «Смерть Артура» Мэлори стала не только широко читаемым произведением, но и послужила источником вдохновения для других поэтов, начиная с Эдмунда Спенсера и его сочинения «Волшебная королева» (1590 - 1596) до «Королевских идиллий» лорда Теннисона (1859 - 1885). Созданная уже в XX веке версия легенды под названием «Бывший и будущий король» Т. Г. Уайта легла в основу сценической постановки и киномюзикла «Камелот».

|

|

|

Предание об Артуре вдохновляло многих художников. Так, Гюстав Дорэ изобразил короля, любующегося великолепием Камелота. Судя по остаткам примитивной крепости, найденным археологами, в действительности замок выглядел намного скромнее. |

Раскопки замка короля Артура

Столь широкая популярность и долговечность предания о короле Артуре рано или поздно должны были побудить ученых отбросить литературные украшения и попытаться установить истину. В 1965 году была организована Исследовательская комиссия «Камелот», и ее основатели с энтузиазмом взялись за дело, надеясь найти по меньшей мере Круглый стол или даже Святой Грааль. После пяти лет раскопок в графстве Сомерсет археологи Комиссии пришли к выводу, что руины замка Кэдбери и есть легендарный Камелот.

Вершина высокого холма, где находился замок, была укреплена еще в доримские времена вследствие своего, несомненно, выгодного стратегического положения на равнине, простирающейся до Бристольского залива. Анализ остатков материальной культуры, включенных в стены выше уровня первоначального сооружения, показал, что замком Кэдбери продолжали пользоваться и на протяжении нескольких веков римской оккупации. Но самая удивительная находка исследователей Камелота - это фрагменты гончарных изделий, свидетельствующие о пребывании в замке одного из предводителей бриттов примерно в 500 году, то есть после ухода римлян, но до англосаксонского завоевания. Его резиденция находилась в деревянном доме, площадью 20 на 10 метров. Если обитатель замка и не был королем Артуром из народных преданий и рыцарских романов, то по крайней мере он был одним из бриттов, пытавшихся сохранить римскую цивилизацию от варваров. Выводы Комиссии «Камелот» не были приняты американской исследовательницей Нормой Лорр Гудрич - по ее мнению, король Артур правил не в Англии, а гораздо севернее - в Шотландии, а замок Камелот находился в районе города Стерлинг, расположенного северо-западнее Эдинбурга.

Что же касается ставшего притчей во языцех рыцарства Артура, то нельзя не отметить, что правил он в век жестоких войн в защиту территориальной целостности и политической независимости. Так что, скорее всего, рыцарский дух возобладал намного позже, в те относительно спокойные времена, когда историки, вроде Джеффри Монмутского или сэра Томаса Мэлори, по достоинству оценив свою более миролюбивую эпоху, стали невольно приписывать собственные нравственные ценности воображаемому прошлому. И все же это их благородный король Артур, а не безвестный воин смутного времени, продолжает жить в веках. Его прославленное правление, которому никогда не суждено уйти в забвение, было, по словам одного из комментаторов легенды, «кратким периодом света, блеснувшим, подобно божественной звезде, во мраке средневековья».

| Волшебник Мерлин | |

|

|

Вероятно, самый странный и загадочный персонаж в истории о короле Артуре - это Мерлин, сын благочестивой молодой женщины и инкуба - одного из тех бесплотных злых духов, которые будто бы охотятся по ночам за невинными душами. Сразу после рождения Мерлина окунули в крестильную купель, нейтрализовав тем самым злые, демонические свойства отцовской натуры, хотя некоторые сверхъестественные способности у него все же сохранились. Мерлин не только знал, что было в прошлом, но мог предсказывать будущее и без труда превращался в любое существо: карлика, девицу, борзую или оленя. Но когда он поделился секретами своего искусства с прекрасной Вивиан, возлюбленная обернула магию против него и, связав Мерлина своей длинной вуалью, заточила незадачливого волшебника в башне, где лишь она одна могла навещать его. Прежде чем написать «Историю королей Британии», Джеффри Монмутский сочинил на латыни небольшой трактат под названием «Маленькая книжечка Мерлина», впервые представив волшебника читающей публике. |

И раньше граф Дракула, высокий мертвенно-бледный человек, всегда одетый в черное, вел себя очень странно. Однажды, когда внизу в долине, над которой возвышался его древний родовой замок, раздался вой волков, глаза у графа засверкали и он воскликнул: «Послушайте этих детей ночи! Вот она - настоящая музыка тьмы!» В другой раз, когда Харкер порезался во время бритья, граф схватил его за горло. При этом в глазах у Дракулы появился «какой-то неистовый демонический блеск». Однако рука его случайно коснулась цепочки нательного креста, и он тут же отпрянул, оставив изумленного гостя в покое. Тогда же Харкер заметил, что стоявший с ним рядом Дракула не отражается в зеркальце для бритья.

На пути к графскому замку во время последней остановки в одной из деревень местные жители, узнав, куда едет молодой англичанин, столпились вокруг него, бормоча проклятия и часто осеняя себя крестным знамением. И вот теперь Харкер стал узником в этом «огромном пустынном замке, чьи высокие черные окна днем не пропускали солнечных лучей, а ночью причудливый силуэт его полуразрушенных зубчатых стен зловеще чернел на фоне залитого лунным светом неба». Его хозяин Граф Дракула появляется только ночью. Живущий в постоянном страхе Харкер начинает терять надежду вновь увидеть родные берега Альбиона.

|

|

|

В обличье летучей мыши вампир проникает в спальню жертвы, застывшей от страха, смешанного со страстным ожиданием момента, когда он припадет к ее обнаженной шее. |

Феномен Брэма Стокера

Разумеется, Харкер - это юный герой романа Брэма Стокера «Дракула», одного из популярнейших бестселлеров всех времен. Успех пришел сразу же после первой публикации книги в 1897 году в Лондоне, и с тех пор она не сходит с прилавков магазинов. Несколько фильмов, сценических постановок, комиксов и даже балет об отвратительном кровососе сделали историю графа-вампира достоянием многих миллионов зрителей во всем мире. В романе Дракула приезжает в Англию для распространения своего кровавого культа, но в конце концов терпит поражение, после того как сбежавший из замка Харкер объединяется с д-ром Абрахамом ван Хелсингом, голландским экспертом по вампиризму. По-видимому, один только Хелсинг знал, что оборотень не выносит солнечного света, запаха чеснока и изображения Креста. Знал он и то, что убить «живого мертвеца», как еще называли вампиров, можно, только пронзив его сердце деревянным колом.

| Странный культ "бродячих мертвецов" | ||

|

Согласно свидетельству о смерти, гаитянин Клервиус Нарцисс скончался в 1962 году в своей родной деревне в долине Артибонит. Хотя Клервиус был физически крепок, после ссоры с братом он вдруг стал задыхаться. Потом почувствовал слабость, начал харкать кровью и спустя два дня умер. Похоронили его на сельском кладбище. Через IX лет Нарцисс появился на рыночной площади родной деревни. Подобно другим бедолагам, которые бродят в окрестностях города Кап-Аитьян, он утверждает, что его выкопали из земли незнакомые люди, жестоко избили и сделали из него раба-зомби. Так Клервиус превратился в одного из печально известных «бродячих мертвецов», рассказы о которых в течение длительного времени считались просто пережитками суеверий на острове, где по сей день пользуется большим влиянием африканский культ «вуду». Прошло два года рабства, и хозяина Нарцисса убили. Бедняга оказался на свободе, но вернуться |

|

домой он решился только после смерти брата - Нарцисс знал, что именно он был повинен в его несчастьях. Зомбирование достигается сочетанием интенсивного психологического давления с экзотическими фармакологическими средствами. Обычно приговор выносится родственниками или соседями, которые начинают обращаться с будущим зомби, как будто тот действительно умирает. При этом жертве подмешивают анестезирующее средство природного происхождения под названием тетродотоксин, который может убить человека или парализует так, что он не подает признаков жизни, хотя и осознает все, что с ним происходит. Чтобы привести в чувство выкопанную из могилы жертву, жрец «вуду» заталкивает ему в рот снадобье, которое на креольском называется «огурцом зомби». После этого новый зомби получает способность двигаться, но пребывает в постоянной прострации и покорно выполняет любую работу. |

|

Во время ритуального танца последователи магических культов Вест-Индии вводят себя в экстатический транс, чтобы их телом овладели духи. |

||

Живучая легенда

Роман Стокера о вампире основан на богатой и широко распространенной традиции верований в страшных сверхъестественных существ, упоминаемых еще в древнеегипетской и античной литературе. Поскольку умирающие слабеют от потери крови, простые люди, должно быть, решили, что, выпив крови, можно восстановить силы, а кровь живых даже способна вернуть умершего к жизни.

|

|

Влад Тепес (справа) - реальный прототип графа Дракулы. На гравюре XV века (вверху) тиран любуется страшной казнью. Чтобы продлить страдания своих жертв, Влад часто использовал колья с тупыми концами |

Однако многие черты романа «Дракула» заимствованы прежде всего из народных поверий, бытующих среди жителей сельских районов Румынии. Согласно представлениям местного православного населения, люди, на которых лежит проклятие, а также отлученные от церкви, после смерти становятся бродячими мертвецами, до тех пор, пока церковь не даст им отпущение грехов. Есть там и легенды о существах под названием «стригои», ночных птицах-демонах, прилетающих полакомиться человечьим мясом и кровью.

Согласно румынским легендам, некоторые люди, например незаконнорожденные или некрещеные дети, ведьмы и колдуны и седьмые сыновья седьмых сыновей, обречены стать вампирами. Вампир обладает способностью превращаться в животных - чаще всего в волка или летучую мышь. В некоторых деревнях всякий, кто отказывался есть чеснок, попадал под подозрение в вампиризме.

Стокер узнал обо всех этих легендах в ходе своих изысканий в Британском музее, а также из разговоров с венгерским ученым Арминиусом Вамбери. Определенное влияние на него оказали также нераскрытые убийства Джека Потрошителя и знакомство с переводом 11 индуистских сказаний о вампирах.

Скрытая чувственность

В викторианскую эпоху подавления сексуальности авторы нередко выражали эротические чувства в завуалированной форме. Стокер мог подсознательно сублимировать сексуальные мотивы в своем романе, где к описаниям кровавых атак вампиров примешивается страстное желание чувственного опыта в таинственной ночной обстановке. Так, Харкер, несомненно, не остался равнодушным, когда к нему приблизилась троица юных последовательниц Дракулы: «У всех троих были блестящие белые зубы, сиявшие как жемчуг меж сладострастных рубинов губ. В них было нечто волнующее, вызывавшее томление и одновременно смертельный страх. Я почувствовал в сердце преступное жгучее желание ощутить поцелуй этих алых губ...»

В юности Дракула был в плену у турок, от которых он узнал об одном из самых мучительных способов казни - сажании на кол. Это варварское наказание заключается в том, что человека протыкают деревянным колом или железной пикой, а затем всаживают их в землю, оставляя пронзенную жертву агонизировать в страшных муках.

В 1448 году Влад, которому к тому времени исполнилось, вероятно, не более 18 лет, был посажен турками на валахский трон, но спустя два месяца сбежал в монастырь. После того как оплот восточного христианства Константинополь пал под ударами турок, Влад в 1456 году вернулся на унаследованный им валахский престол и начал свое четырехлетнее правление, ознаменовавшееся неслыханной и беспрецедентной в своей изобретательности жестокостью. Однажды безо всяких причин он напал на свой же ни в чем не повинный город и умертвил под пытками 10000 подданных. Многие из них были посажены на кол - так он заработал еще одно прозвище - «тепес», или «колосажатель». Во время самого дикого из устроенных им побоищ в 1460 году в день Св. Варфоломея в одном из городов Трансильвании было посажено на кол 30000 человек.

Но этот эротический мотив в романе Стокера, наряду с древними легендами о «живых мертвецах» из далеких стран, усиливается за счет вкрапления в литературный вымысел, казалось бы, невероятной, но в то же время совершенно реальной истории почитаемого национального героя Румынии. Сам Дракула хвастливо рассказывает Харкеру о своем воинственном предке, который доблестно сражался против турок.

Жестокий патриот

Прототип Дракулы в XV веке был правителем соседнего с Трансильванией княжества Валахия. Получивший при крещении имя Влад, он впоследствии был прозван Дракулой, так как на его фамильном гербе был изображен дракон (по-румынски «дракул»). Кстати, еще одно значение этого слова - «дьявол».

Был ли Дракула просто садистом или его жестокие кары имели некий политический смысл? Вероятно, и то и другое. Когда посланники турецкого двора осмелились не снять головные уборы в его присутствии, он приказал гвоздями приколотить тюрбаны к головам, что было, несомненно, вызывающе смелой демонстрацией независимости. При всем своем варварстве он прославился на всю христианскую Европу после того, как отвоевал придунайские крепости и почти вывел свою армию к Черному морю.

Однако, как только войска вернулись домой, его же собственные подданные с помощью подметных писем, предупреждавших о намерении князя перейти на сторону турок, в конце концов добились того, что Дракула был на 12 лет заключен в тюрьму венгерским королем Матиашем.

В 1474 году Дракула вышел на свободу, а спустя два года уже в третий раз заявил свои права на валахский трон, но вскоре был убит в очередном сражении с турками в возрасте 45 лет. Его отрубленную голову законсервировали в меду и доставили в качестве трофея султану, а тело бросили в безымянную могилу.

|

В романе «Дракула» замок графа-вампира расположен в Карпатских горах Трансильвании, в почти недоступной лесистой местности, где и по сей день водятся медведи, волки, рыси, а может быть... и легендарные вампиры. |

Бессмертный вампир

Почему же Стокер связал историю Дракулы, или Влада Колосажателя, с вампиризмом? Многие поколения румынских детей вздрагивали от испуга, услышав от старших народную присказку: «Слушайся, а не то тебя Дракула заберет». С другой стороны, существует традиционное поверье, что легендарный вождь еще вернется, когда нации будет угрожать серьезная опасность. Может быть, автора поразила живучесть легенды о Колосажателе и он решил использовать яркие фольклорные мотивы и мрачную красоту дикой природы восточной Румынии в качестве материала для создания своего романа.

Придуманный Стокером граф Дракула, похоже, не собирается умирать. Кинофильмы, игрушки и даже продукты с изображением Дракулы на упаковке по-прежнему пользуются большой популярностью.

В середине 80-х годов в медицинской литературе появились сообщения о крайне редком заболевании под названием порфирия, давшие некоторое основание предполагать, что у легенды о вампирах существует реальная основа. Разумеется, пресса не обошла стороной сенсационную тему, и в печати замелькали публикации о «болезни Дракулы». На самом деле лишь одна из форм порфирии приводит к появлению «вампироподобных» симптомов: заостренных зубов, чрезмерной волосатости, крайней светобоязни и потребности в крови. Известно всего лишь 60 случаев подобного заболевания.

Тем не менее живейший интерес журналистов к медицинским исследованиям по порфирии подтверждает неувядающую способность легендарного графа волновать людское воображение, заставляя нас, подобно молодому Харкеру, вновь и вновь задаваться вопросом: «Что он за человек или что это за создание, столь похожее на человека?»

В каждой из четырех историй, составляющих балладу, читатель встречается с отважным предводителем лесного отряда «веселых разбойников», которые нападали на богатых, чтобы помочь бедным. В первой новелле Робин одалживает деньги и своего верного оруженосца Маленького Джона обедневшему рыцарю, чтобы отомстить жадному аббату. Во второй - хитростью заставляет ненавистного шерифа из Ноттингема отобедать с ним олениной, которую разбойники добыли в вотчине стража порядка - Шервудском лесу. В третьей - Робин узнает переодетого короля Эдуарда, который инкогнито приезжает в Ноттингем, чтобы расследовать нарушения закона местными правителями, и поступает к нему на службу. Заключительная часть баллады, опубликованная в 1495 году, повествует о возвращении Робина к разбойному промыслу и предательстве настоятельницы Кирклейского аббатства, которая доводит его до смерти кровопусканиями, когда он приезжает к ней в монастырь полечиться.

Таковы первые письменные предания о Робин Гуде, которые, без сомнения, рассказывались и пересказывались по меньшей мере на протяжении предыдущих полутораста лет и впоследствии обрастали все новыми деталями. В 1819 году сэр Вальтер Скотт использовал образ Робин Гуда в качестве прототипа одного из персонажей романа «Айвенго», и сегодня благородный разбойник продолжает оставаться популярным героем детских книг, кино и телевидения.

|

|

Скульптурный образ легендарного Робин Гуда в Ноттингеме, Англия. Стрела от лука отсутствует - увы, она оказалась слишком соблазнительным сувениром для современных вандалов. |

Миф и реальность: историки в поисках прототипа

Нетрудно объяснить причину столь долгой популярности Робин Гуда. Гордый и независимый, он противостоял тем, кто, пользуясь своим положением и богатством, обманывал и угнетал простых людей. Но он хранил верность королю и не отвергал религию - среди его сторонников был даже один бродячий монах, веселый толстяк брат Так. Личность Робин Гуда настолько привлекательна, что историки уже давно ищут прототип легендарного героя.

В издании поэтического шедевра Уильяма Ленгленда «Пахарь Пирс», вышедшем в свет в 1377 году, есть ссылка на «стихи о Робин Г уде». Современник Ленгленда Джеффри Чосер в «Троилусе и Кризейде» упоминает «заросли орешника, где гулял веселый Робин». Более того, в «Рассказе о Геймлине», который был включен Чосером в «Кентерберийские рассказы», также изображен герой-разбойник. Было установлено несколько исторических личностей, которые могли послужить прототипом легендарного Робина.

В реестрах переписи населения за 1228 и 1230 годы значится имя Роберта Гуда, по прозвищу Домовой, о котором сказано, что он скрывался от правосудия. Примерно в это же время возникло народное движение под руководством сэра Роберта Твинга - повстанцы совершали набеги на монастыри, а награбленное зерно раздавали бедным. Однако имя Роберт Гуд было довольно распространенным, поэтому значительно больший вес среди ученых получила версия о том, что прообразом Робин Гуда был некий Роберт Фитцут, претендент на титул графа Хантингдонского, который родился приблизительно в 1160 году и умер в 1247. В некоторых справочниках эти годы даже фигурируют как даты жизни Робин Гуда, хотя письменные источники того времени не содержат упоминаний о мятежном аристократе по имени Роберт Фитцут.

|

|

Король Ричард I за весь период своего правления (1189 - 1199) провел в Англии меньше года, предпочитая королевским обязанностям заграничные приключения. Его связь с реальным Робин Гудом представляется в высшей степени маловероятной. |

Кто был королем во бремена Робин Гуда

Датировка исторических событий, послуживших основой рассказов о Робин Гуде, осложняется еще и тем, что в различных вариантах легенды упоминаются разные английские монархи. Один из первых историков, занимавшихся этой проблемой, сэр Уолтер Боуэр, уверенно считает, что Робин Гуд был участником восстания 1265 года против короля Генриха III, которое возглавил королевский родственник Симон де Монфор. После поражения Монфора многие из повстанцев не разоружились и продолжали жить, как герой баллад Робин Гуд. «В это время, - пишет Боуэр, - знаменитый грабитель Робин Гуд... стал пользоваться большим влиянием среди тех, кто был лишен наследства и объявлен вне закона за участие в восстании». Главное противоречие гипотезы Боуэра состоит в том, что большой лук, упоминаемый в балладах о Робин Гуде, еще не был изобретен во времена восстания де Монфора.

В документе 1322 года упоминается «камень Робин Гуда» в Йоркшире, из этого следует, что баллады, а может быть, и сам обладатель легендарного имени были к этому времени уже хорошо известны. Склонные искать следы подлинного Робин Гуда в 1320-х годах обычно предлагают на роль благородного разбойника Роберта Гуда - арендатора из Уэйкфилда, который в 1322 году участвовал в восстании под предводительством графа Ланкастерского. В подтверждение гипотезы приводятся сведения о том, что в следующем году король Эдуард II посетил Ноттингем и взял к себе на службу в качестве камердинера некоего Роберта Гуда, которому выплачивалось жалованье в течение последующих 12 месяцев. Все эти факты хорошо согласуются с событиями, изложенными в третьей части «Баллады о Робин Гуде».

Если взять за отправную точку упоминание о короле Эдуарде II, то получается, что герой-разбойник совершал свои подвиги в первой четверти XIV века. Однако, по другим версиям, он появляется на исторической сцене как отважный воин короля Ричарда I, Львиное Сердце, правление которого пришлось на последнее десятилетие XII века.

| Сицилийский Робин Гуд | ||

|

В сентябре 1943 года, когда союзные войска высадились на Сицилии, 20-летний контрабандист по имени Сальваторе Джулиа - но во время попытки ареста застрелил полицейского. Так началась в его жизни полоса кровавых преступлений, превратившая Джулиано к концу 1949 года в преступника номер один Италии и одновременно в самого популярного борца за независимость Сицилии, современного Робин Гуда. Из своих горных укрытий Джулиано с сообщниками совершали набеги на города и деревни, грабя, убивая и захватывая заложников с целью выкупа. Хотя поимкой преступника занималось более 2000 полицейских, Джулиано, благодаря связям с мафией, был недосягаем. Сицилийские сепаратисты присвоили ему чин полковника своей армии. Рассказы о его подвигах продавались |

|

на железнодорожных станциях как популярное чтиво для путешественников, а бродячие певцы слагали баллады в его честь, пока акт бессмысленной жестокости не продемонстрировал истинную сущность Джулиано. Во время майского праздника 1947 года бандиты обстреляли толпу людей, собравшихся послушать оратора-социалиста, - восемь человек было убито, 33 получили ранения. Мафия отказалась далее его поддерживать, а правительство республики поставило поимку преступника в число первоочередных задач. Предательство двоюродного брата, обещавшего привезти Джулиано решение об амнистии, позволило полиции подстеречь его утром 5 июля 1950 года. Умер он почти мгновенно - шквал автоматного огня поставил точку в похождениях «сицилийского Робин Гуда». |

|

Превозносимый вначале как борец за независимость Сицилии, Сальваторе Джулиано окончил жизнь обыкновенным преступником. |

||

Эволюция легенды

С определенностью о Робин Гуде можно утверждать только одно: предание о нем постоянно пополнялось все новыми деталями. Так, в ранних балладах нет упоминаний о девице Марианне - возлюбленной Робина. Впервые она появляется в поздних версиях легенды, возникших в конце XV века. Гигант по прозвищу Маленький Джон присутствует в отряде разбойников уже в первоначальных вариантах легенды, а брат Так появляется в значительно более поздней версии. Сначала Робин - просто фермер, но со временем он превращается в благородного изгнанника.

Сейчас большинство исследователей сходятся во мнении, что Робин Гуд просто символизирует определенный тип героя-разбойника, который прославлялся в передаваемых из поколения в поколение легендах начиная по крайней мере с начала 1300-х годов. Робин Гуд, по словам одного ученого. есть «чистое создание народной музы», изобретение неизвестного автора, который хотел прославить простого человека, сражавшегося за справедливость. Именно этим объясняется универсальная притягательность благородного разбойника, так емко выраженная в прощальном благословении автора своему герою:

Господи, помилуй его душу,

Ибо он был добрым разбойником

И всегда помогал бедным.

Вопли, рев и немыслимый грохот взбудоражили всю округу, но лишь с первыми лучами солнца хозяин гостиницы осмелился постучать в дверь комнаты, где остановился странный человек по имени Георгиус Фауст. Ответа не последовало, и дрожащий хозяин решился отворить дверь. Там на полу среди переломанной мебели лежало скорченное, чудовищно обезображенное и изуродованное тело знаменитого колдуна.

Разгадку тайны его гибели, в интерпретации современников, и сегодня можно прочесть на мемориальной доске, висящей на стене гостиницы в немецком городе Вюртемберге: «Один из самых могущественных демонов - Мефистофель, которого он при жизни называл шурином, - сломал ему шею по истечении договора, длившегося 24 года, и обрек его душу на вечное проклятие». Убийство произошло примерно в 1540 году. В документах того времени нет единого мнения относительно точной даты его смерти, но все они сходятся в одном: магистр Георгиус Сабеликус Фаустус-младший, как он именовал себя, в течение нескольких десятилетий был известен всей Европе, попеременно пользуясь репутацией то обманщика, то настоящего колдуна.

|

|

Считается, что в этом специальном шкафчике, имеющем форму шестиконечной звезды, Фауст хранил приспособления для алхимических опытов. |

Шарлатан или служитель тьмы?

Мнение о том, что Фауст служил темным силам, дошло до нас благодаря труду протестантского пастора Иоганна Гаста, который писал, что ученая лошадь и собака Фауста на самом деле были злыми духами, чья служба хозяину была предусмотрена его договором с сатаной. Другой автор назвал Фауста «нечистым животным и смрадным вместилищем множества демонов». Некоторые, и в их числе уважаемый ученый и монах Тритемиус, сам не чуждый магических опытов, считали его просто глупцом и шарлатаном, которого надлежит выпороть кнутом. С этим согласны и многие другие, включая одного историка, приравнявшего Фауста к «безнравственным, бесполезным и невежественным лекарям-жуликам».

Помимо способности возбуждать в окружающих столь бурное осуждение, о Фаусте и событиях его жизни известно на удивление мало. Вероятно, под именем Иоганн Фауст он в 1509 году закончил Гейдельбергский университет, а затем продолжал изучать естественные науки в Польше. Очевидно, вскоре он стал странствующим астрологом и чернокнижником, поскольку известно, что он почему-то получил весьма холодный прием в Эрфуртском университете, только звали его тогда уже Георг Фауст. В 1520 году он жил при дворе Георга III, принца-епископа Бамберга, и составлял его гороскоп. Впоследствии Фауст рекламировал себя как «придворного астролога принца-епископа». Восемь лет спустя он стал предсказателем Йоргом Фаустом п в этом качестве его изгнали из города Инголштадт. Затем он нанялся школьным учителем в нюрнбергский пансион для мальчиков, но в 1532 году его уволили и выслали из города за ущерб, нанесенный нравственности юных учеников.

Очевидно, реально существовавший Фауст обладал поразительной способностью выживать и приспосабливаться, так как всякий раз, пережив позор и поражение, снова всплывал на поверхность. С блаженной беспечностью он раздавал направо и налево визитные карточки следующего содержания: «Великий медиум, второй среди магов, астролог и хиромант, гадает на огне, по воде и воздуху». В 1536 году по крайней мере два знаменитых клиента попытались с его помощью заглянуть в будущее. Сенатор из Вюрцбурга пожелал получить астрологическое предсказание по поводу исхода войны Карла V с французским королем, а немецкий искатель приключений, отправлявшийся в Южную Америку на поиски Эльдорадо, пытался выяснить шансы на успех своей экспедиции.

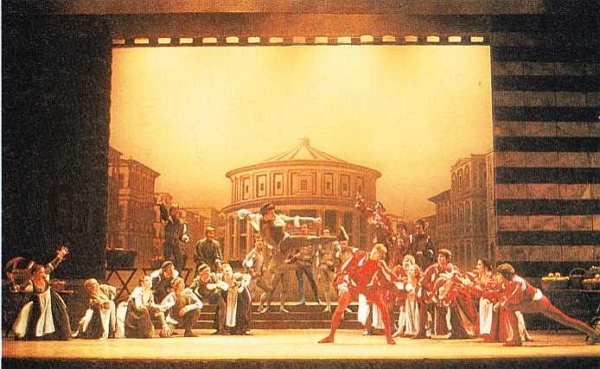

|

Величайшее драматическое произведение Гете «Фауст» впервые поставили в Веймаре в 1829 году. Знаменитая гамбургская сценическая постановка с Биллом Квадфлигом и Густавом Грюндгенсом (справа) была снята на пленку в 1960 году. |

|

|

|

В XVII и XVIII столетиях популярность истории о Фаусте создавалась бродячими театральными труппами и кукольниками. Зрителей особенно привлекал образ Мефистофеля. |

Наука во бремена Фауста

В сознание современного человека уже с трудом укладываются бытовавшие в эпоху Ренессанса представления о разных «науках», которые практиковал Фауст и другие прорицатели, алхимики, астрологи и иллюзионисты. Астрология, даже по мнению наиболее образованных людей, считалась респектабельной наукой. Некоторые формы магии также признавались допустимыми, или «белыми», поскольку помогали проникать в тайны природы с помощью естественных методов.

Весьма вероятно, что, подобно другим классическим алхимикам, он искал так называемый философский камень - мифический катализатор для превращения неблагородных металлов в чистое золото. Некоторые историки считают, что Фауст мог принадлежать к числу «истинных алхимиков», пытавшихся путем трудных исканий и уединения очистить душу и достичь внутреннего совершенства. Но подобные предположения не получили широкого признания. Напротив, к концу XVI века его имя стало окончательно и бесповоротно связываться с черной магией. Даже столп Реформации Мартин Лютер утверждал, что лишь с Божьей помощью ему удалось освободиться от демонов, насланных на него Фаустом.

|

|

|

Одно из немногих доказательств существования реального Фауста - обрывок пергамента с алхимическими рецептами и кожаный мешочек, в котором он хранился. В Англии Фауст приобрел широкую известность благодаря пьесе Кристофера Марло (справа).

|

Какие времена, такие и легенды...

Какова бы ни была правда о реально существовавшем Фаусте, одно можно сказать определенно - его время предоставляло идеальную почву для возникновения легенд о маге и чернокнижнике. То был век господства церкви, и как в католических, так и в протестантских странах считалось, что Истина Божественного откровения и истины науки должны с неизбежностью приходить в противоречие друг с другом. Светская ученость считалась настолько порочной по самой своей сути, что начиная с VI века появляются легенды об ученых, вынужденных продать душу дьяволу в обмен на большие знания.

Еще на заре христианства архидьякон Теофил подозревался в сношениях с сатаной, а Папа Сильвестр II, чья эрудиция явно превышала мерки того времени, по широко распространенному мнению, заключил союз с адскими силами. Еще раньше, во времена первохристианства, иудейские мистики придумали специальные заклинания для призывания сатаны, и эти формулы можно было обнаружить в книгах по черной магии, еще вполне доступных для современников Фауста.

Дополнительным фактором невероятного роста популярности легенды о Фаусте явилась Реформация. Протестанты, выступавшие против извращения христианства римско-католической церковью, предприняли попытку вернуться к вероучению и церковной практике, основанной исключительно на «чистом Слове Божием». В их глазах проникновение Фауста в запретное знание считалось нечестивым, как и любое посягательство человеческого интеллекта на установления Священного Писания. Согласно воззрениям ортодоксального протестантизма, колдун обречен на вечное проклятие уже потому, что предпочел человеческое знание Божественному.

| Наука в ненаучный век | ||

|

По современным представлениям, алхимия нередко сводится лишь к нелепым поискам путей превращения неблагородных металлов в золото, в то время как на самом деле она являлась просто этапом в истории развития химии. Алхимия основывалась на философском принципе, что все тела состоят из «первичной материи» в сочетании с разными добавками четырех элементов, выделенных греческим философом Аристотелем: земли, воздуха, огня и воды. Согласно этой теории, свинец можно превратить в золото путем удаления характерных для него черт и выявления «первичной материи» с последующим добавлением к ней свойств, присущих золоту. И хотя у нас подобные эксперименты ассоциируются с именем Фауста и черной магией, в свое время эти занятия вовсе не воспринимались алхимиками как нечто сверхъестественное. |

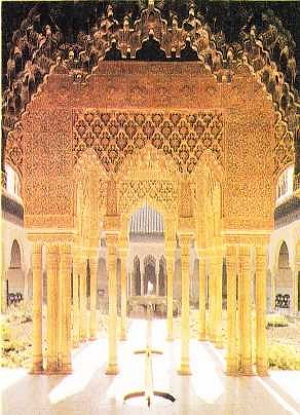

|

Само слово «алхимия» восходит к IV веку, однако легенда связывает ее возникновение с именем древнегреческого бога Гермеса. Обычай алхимиков запечатывать сосуды печатью со знаком Гермеса породил выражение «герметично запечатанный», которое широко используется и поныне. Со временем наука, возникшая в Древней Греции и Риме, стала испытывать на себе влияние магии и астрологии, широко практиковавшихся в Вавилоне, Персии и Египте. В XI веке она проникает в Западную Европу вместе с завоевателями-маврами, которые принесли с собой в Испанию научные знания арабского Востока. В этот период к попыткам алхимиков получить драгоценный металл прибавились поиски жизненного эликсира - воображаемой субстанции, способной исцелить от болезней и даровать вечную молодость. |

|

Мастерская алхимика в XVIII веке; как видно, многое из лабораторного оборудования прошлого дошло и до наших дней. |

||

От служителя сатаны до шута

Из Германии слава Фауста стала распространяться со скоростью лесного пожара, отчасти благодаря публикации сборника довольно примитивно изложенных легенд под названием «История о Докторе Фаусте» (1587). Эта книга, по мнению некоторых критиков, является первым значимым немецким романом. Она обладала неодолимой притягательностью для широкой публики и была переведена на несколько языков. «История составлена из правдивых событии, свидетелем которых нам суждено было стать», - претенциозно замечает неизвестный автор, приступая к изложению своей слегка осовремененной версии средневековых преданий о чернокнижниках, где главным героем становится Фауст. К преданиям добавилось также несколько бесхитростных юмористических сцен, в которых мишенью для насмешек служили одураченные Фаустом люди. Тем не менее отдельные отрывки, вроде описания вечных мук в аду, обладали силой истинного убеждения, а изображение Мефистофеля как злейшего врага рода человеческого и Фауста как смертельно перепуганного грешника безошибочно действовало на публику, задевая чувствительные струны читателей. В течение следующего столетия появляются еще два новых, переработанных издания книги, которые пользовались не меньшим успехом.

Между тем не утратила силы и устная традиция рассказов об удивительных способностях колдуна. Его союз с сатаной, судя по этим рассказам, проявлялся даже в повседневной жизни. Так, стоило Фаусту постучать по простому деревянному столу, и оттуда начинал бить фонтан вина, или по его приказу в разгар зимы появлялась свежая земляника. В одной легенде сильно проголодавшийся колдун проглотил целую лошадь с телегой и сеном. Когда ему наскучило жаркое лето, темные силы насыпали снега, чтобы он мог покататься на санях.

Рассказывали также, что однажды ночью в кабачке в разгар пьяного разгула Фауст заметил четырех дюжих мужиков, пытавшихся выкатить из погреба тяжеленную бочку. «Что за дураки! - вскричал он. - Да я один могу это сделать!» На глазах у оторопевших от изумления посетителей и трактирщика колдун спустился по лестнице, сел верхом на бочку и с триумфом въехал вверх по ступенькам прямо в зал.

| Бесовская оргия, названная в честь христианской святой | |

|

|

Одна из самых знаменитых сцен первой части «Фауста» Гете - это посещение героем ежегодного шабаша ведьм, известного под названием Вальпургиевой ночи. Согласно германским поверьям, в полночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы со всех концов света в веселом исступлении устремляются в горы и где-нибудь на уединенной вершине предаются непристойным игрищам и исполняют свои отвратительные ритуалы. Хоть это и звучит невероятно, название бесовского празднества происходит от слегка искаженного имени почитаемой в Германии христианской подвижницы Св. Вальбурги, которая, по преданию, в середине VIII века прибыла из Англии на континент с проповедью Евангелия. Именно в канун 1 мая ее останки были перенесены в церковь Св. Креста в Эйхштате. Очевидно, этим совпадением и объясняется, почему шабаш ведьм в ночь на 1 мая получил название Вальпургиевой (или Вальбургиевой) ночи. Кроме того, ежегодный праздник Св. Вальбурги, отмечаемый церковью 1 мая, совпадает с днем древнего весеннего праздника, посвященного Вальдборге - языческой богине плодородия. |

От шута до героя

Все эти нехитрые трюки могли бы показаться просто нелепыми, в особенности если учесть, что за них, как утверждают легенды, Фауст заплатил вечным проклятием души. И все же оказалось, что легенда об ученом, продавшем душу дьяволу, имеет более глубокое, общечеловеческое значение. Благодаря этому история Фауста не только притягивала к себе простых, малообразованных людей, но и служила источником вдохновения для создания великих драматических, поэтических и музыкальных шедевров мирового искусства.

Первое произведение в этом ряду, встреченное с настоящим восторгом, появилось в Англии в 1594 году, через год после загадочной смерти его автора - Кристофера Марло. Не лишенная недостатков в виде необоснованных нападок на католическую церковь и тяжеловесного юмора, «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста» оказала влияние на всю серьезную литературу о Фаусте в течение последующих двух столетий. Фауст Марлоне просто шут или орудие дьявола - он прибегает к помощи сатаны, чтобы исследовать границы человеческого опыта. Нередко драма поднимается до блистательных высот истинной поэзии, например в сцене появления призрака Елены Прекрасной. Но самое сильное впечатление производят строки Марло, изображающие тщетное раскаяние Фауста, когда он наконец осознает непомерность платы и понимает неотвратимость последствий сделки. Зритель эпохи Ренессанса содрогался, когда Фауст рисовал перед ним картину ожидавших его вечных страданий:

О, если уж моя душа должна терзаться за грехи,

Поставь предел сей бесконечной муке!

Пусть Фауст проживет в аду хоть тысячу,

Хоть сто тысячелетий, но будет наконец спасен.

В 1600-х и 1700-х годах главным образом в Германии ставились и многие другие, довольно слабые пьесы и кукольные представления о Фаусте. В целом для них более характерен упор на страшные или забавные моменты в легенде, нежели на серьезные общечеловеческие проблемы. В то же время широко продавались учебники черной магии, в которых использовалось имя Фауста.

Однако прошло почти 300 лет после смерти Фауста, прежде чем была завершена, вероятно, величайшая литературная версия его жизни. Около 30 лет работал великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете над драмой «Фауст». Первая часть знаменитого произведения появилась в 1808-м, а вторая только в 1832 году. Создавая новый образ главного героя, Гете резко порывает с предшествующей традицией. Фактически у него получается, что Бог спасает Фауста от гибели, ибо «кто ищет - вынужден блуждать» [перевод Пастернака]. Другими словами, Фауст Гете - положительный герой. Разочаровавшись в науке и интеллектуальных исканиях, он готов отдать душу дьяволу за одно лишь мгновение такого опыта, который принесет ему полное удовлетворение. «Низкие» удовольствия не в состоянии насытить душу Фауста, смысл жизни он находит в верной любви простой девушки, которую он соблазнил и покинул. Окончательное спасение, однако, даровано Фаусту потому, что он стремится к созданию лучшего общества для всего человечества. Таким образом, Гете утверждает, что человек может достичь добродетели и душевного величия, несмотря на присущее его натуре зло.

Наверное, больше никому не удалось создать из легенды о Фаусте произведение, отличающееся такой философской глубиной и психологизмом, хотя многих она вдохновила на создание истинных шедевров, которым была суждена долгая жизнь. Гектор Берлиоз сочинил драматическую кантату «Осуждение Фауста», до сих пор исполняемую на оперной сцене, а «Фауст» Шарля Гуно стал одной из самых любимых зрителями опер всех времен.

Почему же убийство жалкого шарлатана привлекло внимание столь большого числа гениальных художников? Почему их произведения остаются популярными и по сей день? Возможно, ответ содержится в надписи на мемориальной доске гостиницы в Вюртемберге, где сказано, что Фауст - пусть и осужденный в итоге на вечные муки - целых 24 года наслаждался властью и удовольствиями, даруемыми запретным знанием сатанинских тайн. Запретным, но... столь соблазнительным.

Шел 857 год, и обеспокоенные жители Рима стали искать поддержки у Папы Иоанна VIII, которого они успели полюбить за два года его пребывания на римской кафедре. Однажды множество людей вышли приветствовать папу, шествовавшего во главе процессии, направлявшейся из собора Св. Петра к папской резиденции в Латеранском дворце. Когда участники процессии вошли в узкий проход между Колизеем и церковью Св. Климента, святой отец споткнулся и упал. И тут же на глазах перепуганных зрителей Папа Иоанн вдруг превратился в роженицу. Но едва ребенок появился на свет, как благочестивые богомольцы мгновенно обратились в разъяренную толпу. Несчастную женщину и ее младенца схватили, выволокли за городские ворота и забили камнями до смерти.

Вот такую историю рассказывали по крайней мере с конца XIII века, и вера в нее сохранялась еще на протяжении многих столетий.

|

|

Скандал в Вечном городе: внезапно обнаружилось, что Папа Иоанн VIII - женщина. |

Все ради любви

В начале IX века, примерно в 818 году, в семье английских миссионеров в городе Майнце на Рейне родилась дочь. Назвали ее Джоан. В возрасте 12 лет она влюбилась в монаха и убежала из родительского дома. Переодевшись в мужское платье, она поступила послушником в монастырь, чтобы не расставаться с любимым.

Вскоре обман раскрылся, но влюбленные под видом паломников бежали через всю Европу на юг и сумели скрыться от церковного наказания. В Афинах спутник Джоан исчез, а она отправилась в Рим. По-прежнему выдавая себя за мужчину, она стала нотариусом или, по другой версии, учителем и приобрела широкую известность. Студентов восхищало ее красноречие, философы уважали за мудрость, кардиналы отмечали недюжинные богословские познания, а папские придворные любили за щедрость. Когда папа Лев IV умер в 855 году, Джоан была единогласно избрана его преемником и взошла на папский престол под именем Иоанна VIII. Джоан/Иоанн сумела сохранить тайну своего пола от всех, кроме одного-единственного человека - одинокая страстная женщина взяла в любовники своего камердинера и вскоре забеременела. Сразу же после уже описанного публичного разоблачения на папский престол был спешно возведен Бенедикт III. Историки церкви впоследствии сдвинули дату его интронизации на 855 год, чтобы уничтожить всякие упоминания о понтификате Иоанны. Когда же через 15 лет, в 872 году, папой становится другой Иоанн, ему присваивают имя Иоанна VIII, а не Иоанна IX.

| Папский престол во власти женщины | ||

|

В средние века аристократки имели огромную власть при папском дворе. Многие папы открыто содержали любовниц, хотя появлявшиеся время от времени незаконнорожденные дети для приличия назывались племянницами или племянниками сбившегося с праведного пути первосвященника. Их матерям иногда удавалось возвести «племянников» на папский престол, так что со временем стали поговаривать, что папство оказалось в руках у женщин. В числе наиболее известных женщин такого рода была Марозия, дочь одного из римских сенаторов. В 15 лет она стала любовницей Папы Сергия III и родила от него сына. Когда Сергий умер в 911 году, мальчику было только шесть лет, но Марозия, дождавшись благоприятного случая, вышла за графа Альберика Тосканского и родила второго сына, которого тоже назвали Альберик. В 931 |

|

году она позаботилась о том, чтобы ее сын от Сергия был возведен на папский престол под именем Папы Иоанна XI, После кончины своего супруга она вышла замуж за его брата Гуго Прованского, Обряд бракосочетания совершал сам Папа. На свадебном пиру юный Альберик и его новоиспеченный отчим поссорились. В итоге разгневанный пасынок изгнал Гуго из города и заточил в тюрьму свою мать Марозию и сводного брата, Папу Иоанна XI. Папа через несколько лет умер, а его мать дожила до избрания своего внука, сына младшего Альберика, на папский престол под именем Папы Иоанна XII. Однако все рекорды такого рода, несомненно, побил примерно 500 лет спустя Папа Александр VI, который признал по крайней мере четырех незаконнорожденных детей и сделал своего сына Цезаря Борджиа кардиналом. |

|

Трудно назвать благочестивым Папу Александра VI, активно занимавшегося устройством карьеры своих детей. |

||

Аргументы для скептиков

История папеесы Иоанны, скорее всего, возникла в X веке, который ознаменовался небывало частой сменой римских епископов - за сто лет на престоле побывали 23 папы, некоторые всего по нескольку месяцев.

Самое раннее упоминание о папессе историки отыскали в труде французского монаха-доминиканца Стефана Бурбонского «Семь даров Святого Духа» (XIII век). История, рассказанная Стефаном, была включена в «Хронику пап и императоров», очень популярную в свое время книгу другого доминиканца, Мартина из Троппау.

Те, кто верит в историю папессы Иоанны, приводят в качестве доказательства статую женщины с младенцем, установленную на узкой улочке между Колизеем и церковью Св. Климента, где в 857 году папская процессия была прервана столь драматическим образом. Последующие процессии никогда больше не проходили по этой улице из-за позора, навлеченного Иоанной на папское достоинство.

Может быть, наиболее причудливым доказательством, подтверждающим историю папессы Иоанны, является мраморное кресло с отверстием в сиденье, находящееся в церкви Св. Иоанна Латеранского. С конца XI вплоть до XVI века считалось, что, прежде чем приступить к своим обязанностям, каждый новый папа должен был усаживаться на это кресло, чтобы медики могли проверить пол кандидата.

|

Во времена легендарной папессы Иоанны (855 - 857) всемирно известной площади перед собором Св. Петра (слева) еще не существовало. Считалось, что странное мраморное кресло (справа) использовали при возведении папы на престол после короткого правления женщины-папы. |

||

|

|

|

|

Опровержение ученых

История женщины в роли папы была воспринята столь серьезно, что на Констанцском соборе 1415 года на нее ссылались в ходе дебатов о полномочиях папы. Высокообразованный ученый Папа Пий II (1458 - 1464) попытался опровергнуть легенду, но, по-видимому, безуспешно. На протяжении XVI и XVII веков протестантские писатели ухватились за историю папессы Иоанны как за очередное и весьма действенное оружие в своих нападках на папство. Любопытно, однако, что именно писатель-кальвинист Дэвид Блондел первым предпринял серьезную попытку разоблачить эту чрезвычайно живучую историю.

Современные ученые отрицают возможность реального существования папессы Иоанны. По их мнению, это не действительное историческое событие, а скорее печальное наследие средневекового папства. В те смутные времена римские епископы славились чем угодно, только не святостью, поэтому самая ужасная или необычайная история о них могла сойти за правду. Что же касается мраморного кресла, то, по всей видимости, это «сувенир», оставшийся от Древнего Рима, обычный стульчак для ночного горшка из какой-нибудь городской бани.

Слава

об изысканных манерах и красоте принцессы

Кримгильды распространилась по всем соседним

странам и достигла замка Зантен в низовьях

Рейна. Когда юный принц Зигфрид сообщает отцу,

что его сердце будет принадлежать лишь

Кримгильде, король пытается отговорить его от

сватовства к сестре гордого бургундского монарха

Гюнтера, однако непреклонный Зигфрид все-таки

отправляется на поиски приключений в

сопровождении 12 рыцарей.

Слава

об изысканных манерах и красоте принцессы

Кримгильды распространилась по всем соседним

странам и достигла замка Зантен в низовьях

Рейна. Когда юный принц Зигфрид сообщает отцу,

что его сердце будет принадлежать лишь

Кримгильде, король пытается отговорить его от

сватовства к сестре гордого бургундского монарха

Гюнтера, однако непреклонный Зигфрид все-таки

отправляется на поиски приключений в

сопровождении 12 рыцарей.

Так начинается великий германский эпос Nibelungenlied, или «Песнь о нибелунгах», произведение неизвестного поэта, созданное примерно в 1203 году. Период с последней трети XII века до конца первой половины XIII века - время первого расцвета германской литературы, отмеченное так-же появлением двух романов о короле Артуре: «Персифаль» Вольфрама фон Эшенбаха и «Тристан» Готфрида фон Штрассбурга.

|

|

Чтобы не позволить овдовевшей Кримгильде воспользоваться сокровищами нибелунгов в своих целях, убийца Зигфрида Хаген бросает их в Рейн. Скульптура, запечатлевшая этот драматический эпизод из «Песни о нибелунгах», была сооружена в Вормсе в 1906 году. |

Два принца отправляются свататься

Появление Зигфрида в Вормсе производит настоящую сенсацию. «Кто этот могучий рыцарь?» - спрашивает король Гюнтер у своего вассала Хагена, к тому же двоюродного брата короля. Хаген отвечает, что к ним явился непобедимый принц, который убил дракона, завоевал несметные сокровища нибелунгов и сорвал плащ-невидимку с карлика Альбериха. По его мнению, Зигфрида следует принять в Вормсе как можно лучше, «чтобы не навлечь на себя гнев молодого витязя». Бургундцы принимают Зигфрида с почетом и стараются сделать так, чтобы он проявлял свою воинственную натуру лишь в дружеских состязаниях в силе и упражнениях в рыцарском искусстве. Через решетчатое окно Кримгильда наблюдает за отважным незнакомцем, и в сердце ее зарождается ответное чувство, не уступающее его страсти, хотя пока влюбленные даже не знакомы. Проходит год.

В Вормс приходит весть о нападении саксонского и датского королей на Бургундию. Зигфрид предлагает Гюнтеру свою помощь и возвращается из похода, захватив в плен обоих королей. На турнире в честь его победы он наконец встречается с красавицей Кримгильдой. Тут уже вспыхивает настоящая взаимная любовь, и Зигфрид просит руки Кримгильды у ее брата. Прежде чем дать согласие, Гюнтер выдвигает одно требование - Зигфрид должен отправиться с ним за море в Исландию и помочь завоевать сердце знаменитой воинственной принцессы Брунгильды. Обладавшая нечеловеческой силой красавица принцесса поклялась выйти замуж только за того, кто сможет метнуть копье, бросить огромный камень и прыгнуть дальше, чем она. Не выдержавший хоть одного из трех испытаний должен был расстаться с жизнью.

Взяв с собой Хагена и храброго рыцаря Данварта, они вчетвером отправляются в плавание к берегам Исландии. Брунгильда, уже наслышанная о Зигфриде, поражена, что столь доблестный рыцарь - лишь вассал в свите какого-то неизвестного короля, приехавшего к ней свататься.

Брунгильда сразу же демонстрирует пришельцам свою необыкновенную силу и ловкость - она наносит страшный удар мечом в щит Гюнтера. Однако закутанный в плащ-невидимку Зигфрид, стоящий рядом с королем, отражает могучий удар Брунгильды и сам делает выпад, который она не в силах парировать. Удивленная воительница сумела скрыть свой гнев и приступила к следующему испытанию. Принцесса метает гигантский валун на огромное расстояние, а потом прыгает еще дальше, чем упал камень. Но и тут невидимка Зигфрид оказывается на высоте. Брунгильде приходится признать свое поражение и отправиться с Гюнтером в Бургундию. Кримгильда радушно приветствует в Вормсе невесту брата, но всем гут же становится ясно, что соперничество между двумя красавицами неизбежно.

|

|

Ничего не подозревавшие бургунды, гостившие при дворе короля Этцеля, стали жертвой внезапной расправы, учиненной по приказу мстительной королевы Кримгильды. Заключительная сцена эпической поэмы, возможно, является отголоском массовой резни бургундов, устроенной вождем гуннов Аттилой. |

Королевы начинают ссориться

По возвращении в Бургундию состоялись сразу две свадьбы. Правда, Зигфриду первая брачная ночь принесла восторг и наслаждение, а Гюнтеру - унижение и огорчение. Брунгильда не пустила короля в свою постель. Вместо этого она схватила мужа и, связав его своим поясом, подвесила на гвоздь в стене. Гюнтер рассказывает о тайном унижении своему новому родственнику, и Зигфрид вновь приходит ему на помощь. Под покровом темноты он тайком проникает в спальню Брунгильды, одолевает непокорную и передает ее в руки Гюнтера, но прежде, чем покинуть комнату, берет себе золотое кольцо и пояс Брунгильды в знак победы.

По окончании свадебных торжеств Зигфрид с Кримгильдой возвращаются на родину, и его отец с матерью отрекаются от престола в пользу молодых. Тем временем в Вормсе Брунгильда все думает и гадает, почему же Гюнтер отдал свою сестру за простого вассала и не получил никакой дани от Зигфрида, ставшего обладателем несметных богатств после завоевания сокровищ нибелунгов. Попытки добиться ответа от мужа успехом не увенчались, и она уговаривает Гюнтера пригласить Зигфрида с Кримгильдой в Вормс.

Сразу же после их приезда две королевы у входа в собор затевают спор о том, которой из них пристало входить в храм первой. Брунгильда высокомерно заявляет, что не может уступить дорогу жене вассала. Если ее муж вассал, отвечает Кримгильда, значит, Брунгильда спала с вассалом, и рассказывает о победе Зигфрида над непокорной невестой Гюнтера, показав кольцо и пояс, доверенные ей мужем. Заплакав от стыда, Брунгильда клянется отомстить.

|

|

Считается, что Зигфрид погиб близ одного из лесных родников в Эденвальде, гористой местности на юго-западе Германии. Вверху - один из таких родников в местечке Гразелленбах. |

Ахиллесова пята Зигфрида

Победив дракона в одном из своих прежних походов, Зигфрид омылся в крови чудовища, чтобы приобрести неуязвимость в бою. Но во время купания большой лист прилип к его спине между лопаток, и в этом месте кровь не коснулась тела Зигфрида. Только туда ему и можно было нанести смертельную рану.

С помощью Хагена Брунгильда расставляет западню для Зигфрида. Во-первых, верный рыцарь Гюнтера сообщает венценосному гостю, что короли Саксонии и Дании снова собираются напасть на Бургундию и он должен возглавить войско, чтобы дать отпор врагам. Затем Хаген выведывает у Кримгильды секрет уязвимости Зигфрида и убеждает ее вышить крест на платье мужа, чтобы отметить это место. Позже он сообщает, что угроза нападения миновала, и предлагает устроить охоту в лесу. Когда Зигфрид склоняется к ключу напиться, вероломный Хаген, вонзив ему копье между лопаток. убивает славного рыцаря.

После смерти Зигфрида Хаген лишает Кримгильду сокровищ нибелунгов и бросает их в Рейн. Впоследствии она выходит замуж за венгерского короля Этцеля. Через несколько лет Кримгильда приглашает брата и его двор в свое новое королевство на Дунае. Пока гости сидят за пиршественным столом, Кримгильда приказывает перебить охрану брата у стен замка. В отместку Хаген убивает сына Этцеля и Кримгильды. Королева соглашается отпустить своего брата с миром, если он отдаст ей убийцу, но Гюнтер отказывается выдать верного вассала, и Кримгильда приказывает отрубить брату голову. Затем мстительная королева начинает сулить пощаду Хагену, если тот откроет ей место, где хранятся сокровища нибелунгов. Хаген отказывается, и она отрубает ему голову мечом Зигфрида. Пораженный ужасом Этцель даже не пытается помешать одному из бургундов, когда тот в ответ наносит смертельный удар неистовой королеве и ставит точку в кровавой драме.

| Средневековые певцы любви | ||

|

Героический эпос, получивший в Германии наиболее яркое воплощение в «Песни о нибелунгах», являлся не самым популярным литературным жанром во времена позднего средневековья. Более элегантными и потому более приятными для женщин были изысканные стихи миннезингеров XII и XIII веков. Корень «минне-» происходит от древневерхнегерманского слова minna, означающего «нежное любовное воспоминание».Эти странствующие менестрели, испытавшие влияние французских трубадуров, пели о любви рыцарей к замужним дамам, которых они поклялись защищать. Поскольку предметы их страсти были недоступны, любовь непременно оставалась платонической, а все запретные желания жестоко подавлялись. Песни миннезингеров назывались «высокими миннами», а самым выдающимся |

|

автором этого жанра был Рейнмар фон Хагенау. Расцвет его творчества приходится примерно на 1190 год. Полной противоположностью «высоким миннам» были «низкие минны» Вальтера фон дер Фогельвейде, написанные в начале XIII века. Считая, что любовная песня должна доставлять радость слушателю, он пел об исполнении любовных желаний. До нас дошли произведения более чем 160 миннезингеров. Изучая их, ученые пришли к выводу, что эти бродячие певцы не просто развлекали слушателей, всякий раз свободно перелагая на свой лад старинные легенды. Скорее, они были искусными мастерами, которые следовали строгим поэтическим канонам и создавали безупречно отшлифованные произведения, воспевавшие социальные и религиозные обычаи и традиции уходящего века рыцарства. |

|

Почтение, каким окружали женщину миннезингеры, хорошо передает эта очаровательная миниатюра из «Большого гейдельбергского песенника». |

||

В поисках Зигфрида

В течение 300 лет «Песнь о нибелунгах» пользовалась огромной популярностью у германских народов. В начале XVI века интерес к ней угас и возобновился только в 1757 году, когда был обнаружен и опубликован один из рукописных вариантов эпической поэмы. В начале XVIII века, в период расцвета романтизма в Европе, поэма становится своего рода германским национальным эпосом. Возрождение массового интереса вызвало к жизни и литературно-исторические исследования.

Отчаявшись установить личность автора поэмы, ученые попытались установить хотя бы использованные им литературные источники. Три скандинавские саги (две исландские и одна - норвежская) также содержали сказание о нибелунгах, правда, в прозе, а не в стихах. Но все они появились позднее, чем немецкая поэма, и по крайней мере одна из них, скорее всего, основана на «Песни о нибелунгах». Очень похоже, что и немецкий автор, и его скандинавские собратья черпали материал из более ранних, теперь уже утраченных баллад и преданий, в которых описывались действительные исторические события. Руководствуясь этой гипотезой, ученые принялись за поиски исторических прототипов героев сказочной легенды.

Примерно в 200 году германское племя бургундов переселилось в среднерейнскую область. Вполне возможно, их столицей был Вормс. В начале V века в правление короля Гундикара бургунды попытались расширить свои владения за счет областей в нижнем течении Рейна, откуда и появился Зигфрид. Остановленные римским полководцем Аэцием, бургунды были вынуждены просить мира. Около 436 года Бургундское королевство было захвачено гуннами под предводительством известного своей жестокостью и коварством Аттилы. На средневерхнегерманском языке Аттилу называли именем Этцель, как и короля венгров из «Песни о нибелунгах». Из исторических источников известно, что однажды Аттила приказал зарезать 20000 бургундов - не исключено, что финальная сцена эпической поэмы и есть отголосок той резни. Через несколько лет Аэций принудил оставшихся бургундов переселиться с Рейна на земли, расположенные на юго-востоке современной Франции и северо-западе Италии. Память о столь трагических событиях вполне могла жить веками в песнях и легендах, в итоге ставших частью германских и скандинавских саг XIII века.

| Бич Божий | |

|

|

«Низкорослые и крепко сложенные, с очень широкими шеями, они отвратительно безобразны и омерзительны, как двуногие звери» - так римский историк IV века описывал гуннов, вырвавшихся из своих родных азиатских степей и захвативших огромную территорию к северу от Дуная. В 433 году вождями гуннов стали Аттила (что означает «маленький отец») и его брат по имени Бледа. Впоследствии Аттила избавился от брата и двинул свои орды вперед к великим победам, которые и снискали ему прозвище flagellum dei, или Бич Божий. Не довольствуясь римской данью, Аттила попытался захватить восточную часть империи, но был отброшен прежде, чем достиг Константинополя. Затем он обратил взоры на запад и в 451 году вторгся в Галлию. Потерпел поражение от римского военачальника Аэция в битве на Каталаунских полях, не растерялся, двинулся на юг в Италию и на следующий год захватил Милан. Папа Лев I отправился в лагерь гуннов и уговорил Аттилу повернуть на север. Согласно легенде, чудесное избавление произошло не без помощи святых апостолов Петра и Павла, сопутствовавших римскому прелату в нелегкой миссии. В 453 году Аттилы не стало. Скорее всего, Бич Божий пал жертвой убийц, хотя существует романтическая легенда о том, что он умер от кровоизлияния в ночь после свадьбы с готской красавицей Хильдой. Как бы там ни было, но после его смерти империя гуннов быстро распалась.В «Песни о нибелунгах» Аттила появляется под своим средневерхнегерманским именем Этцель. Ученые полагают, что при создании образа Этцеля неизвестный поэт объединил вождя гуннов Аттилу с первым королем и святым покровителем Венгрии Иштваном, который правил в первой половине XI века. |

Что же касается Зигфрида, то это классический архетипический герой, не имеющий прототипа в реальной жизни. И все-таки у некоторых эпизодов легенды о Зигфриде есть интересные исторические параллели. Так, например, существуют сведения о женской вражде среди Меровингов, франкской династии VI века. Фредегонда, наложница короля Хильдерика, убила его жену, чтобы стать королевой. В результате возникла вражда между ней и сестрой убитой королевы Брунгильдой, женой Сигеберта, короля Австразии (восточной части франкского государства при Меровингах, VI - VIII века). Чтобы отомстить Брунгильде, Фредегонда организовала убийство ее мужа - деяние, которое роднит ее с Кримгильдой, чья неудержимая жестокость поставила такую ужасную точку в «Песни о нибелунгах».

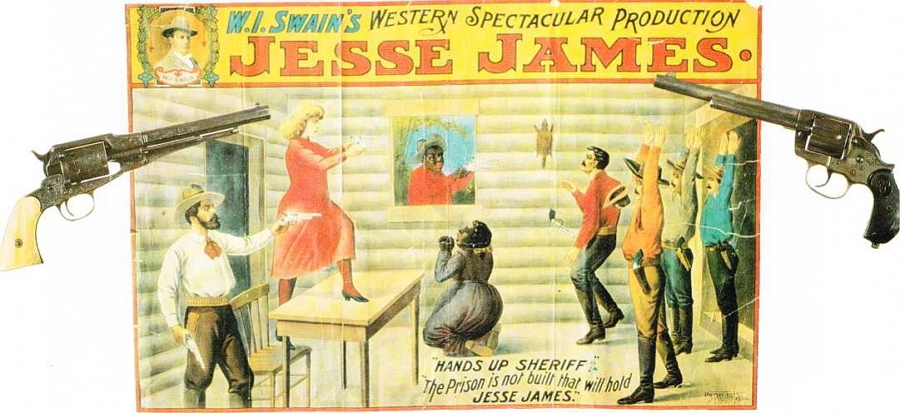

Хотя бандиты и не были опознаны, все узнали почерк Джесси Вудсона Джеймса и его брата Фрэнка. И газетное сообщение было написано Джесси, который передал его машинисту. Джесси верил в рекламу, поскольку понимал, что большинству своих успехов он обязан молчаливому одобрению сельских жителей Миссури. Они идеализировали Джесси Джеймса и его соратников, бросавших дерзкий вызов властям.

|

| В годы, последовавшие после смерти Джесси Джеймса, его превратили в героя спектаклей, подобных рекламируемому внизу. |

Обучаясь ремеслу

Еще подростком во время Гражданской войны между Севером и Югом Джесси Джеймс партизанил в «армии» Уильяма Куонтрила, отсюда его необузданный и коварный характер. «Армия» представляла собой шайку авантюристов, якобы воевавших за конфедератов в Миссури, находившемся в руках северян. Они грабили почтовые учреждения Севера, устраивали засады на патрули федеральных войск, нападали на корабли, плывшие по реке Миссури. Федеральные войска редко успевали реагировать на нападения, так как люди Куонтрила были стремительны и жестоки. Они никогда ни у кого не состояли на довольствии, поддерживая себя всеми возможными средствами, включая грабежи и вымогательства.

В 1864 году 17-летний Джесси, вслед за ветеранами партизанской войны, старшим братом Фрэнком и двоюродным братом Коулом Янгером, присоединился к одному из отрядов Куонтрила, банде головорезов под началом Кровавого Билла Андерсона, которому предстояло многому их научить: как планировать рейды, как проводить сбор разведывательной информации, как расположить людей во время атаки, чтобы получить наибольшие преимущества.

Вскоре Андерсон стал относиться к Джесси Джеймсу как к «лучшему и самому ловкому бойцу в отряде». Он утвердился в своем мнении 27 сентября 1864 года во время кровавого столкновения с войсками северян у Сентралии, штат Миссури. Партизаны остановили проходивший поезд, похитили 3000 долларов в северной валюте и уничтожили более 225 вооруженных солдат федеральной армии. Говорят, что Джеймс, несясь на лошади во весь опор и держа поводья в зубах, стрелял обеими руками и убил троих солдат неприятеля.

По окончании войны в отличие от солдат регулярной армии братья Джесси и, Фрэнк Джеймсы, как партизаны, сражавшиеся на стороне Конфедерации, не были амнистированы. Им приказали сдаться органам правосудия. Фрэнк так и сделал и вскоре был помилован. Джесси же подстрелили солдаты федеральной армии недалеко от Лексингтона в штате Миссури. Так как рана была тяжелой, его разрешили перевезти в Керни, на ферму матери, чтобы дать ему возможность умереть дома. Но Джесси скоро пошел на поправку. Когда к нему вернулись силы, он, Фрэнк, двоюродный брат Коул и еще трое из клана Янгеров решили вновь приняться за старое: грабить все, что заблагорассудится. Только на этот раз противник был иной - банки и железные дороги.

|

|

На старой фотографии уверенный в себе Джесси Джеймс (стоит справа) позирует па фоне бревенчатой хижины вместе со своими головорезами. Фрэнк Джеймс, его партнер со времени образования банды, стоит слева, опираясь рукой на плечо новобранца. |

Продолжая кровавое дело

13 февраля 1866 года братья Джеймс ограбили сберегательный банк «Клэй Каунти» в соседнем Либерти, штат Миссури. Восемь бандитов заняли оборону на улице, а Фрэнк и Джесси вошли в банк с пистолетами в руках, приказали кассиру открыть сейф и наполнить принесенные ими мешки из-под пшеницы деньгами и ценными бумагами. Завладев примерно 60 000 долларов, бандиты вскочили на лошадей и ускакали из города.

Никто из преступников не был узнан. Поделив награбленное, бандиты разбрелись по своим семейным фермам и жили «тише воды, ниже травы», чтобы не привлекать к себе внимания. Уже более трех лет бандиты занимались своим кровавым ремеслом. За это время они убили мэра города, нескольких банковских служащих и два десятка или даже больше свидетелей. Они захватили достаточное количество денег для того, чтобы жить в комфорте. Хотя братья Джеймс и Янгер у многих были под подозрением, бандиты вызывали столь горячие симпатии у местных жителей, что никто не осмеливался давать против них свидетельские показания.

Затем в декабре 1869 года во время нападения на банк в Гэллатине, штат Миссури, удача отвернулась от братьев Джеймс. Обычно хладнокровный, Джесси застрелил кассира, который напомнил ему ненавистного офицера-северянина. На звук выстрелов сбежались люди. Братья едва не угодили под град пуль, выпущенных по ним местными жителями. В свалке лошадь Джесси чего-то испугалась и понесла, сбросив его с седла и протащив по земле метров десять. Когда Джесси удалось освободиться, он забрался на лошадь позади Фрэнка, и они скрылись. Но лошадь Джесси поймали, и тогда точно установили личность владельца. Фрэнк и Джесси решили, что настало время залечь на дно. Так они провели около двух лет.

В июне 1871 года братья возобновили свои набеги, но уже в Коридоне, в соседнем штате Айова. Коридонская эскапада оказалась одним из самых легких ограблений в карьере преступников, и они были безмерно этому рады. По дороге из города, сделав краткую остановку в церкви, Джесси прервал священника и объявил, что «какие-то верховые» только что ограбили городской банк. «Вам лучше бы поспешить туда», - заявил бандит изумленным прихожанам. Три последующих года один успех следовал за другим, и братья Джеймс становились все более дерзкими. 26 сентября 1872 года они приехали на ярмарку в Канзас-Сити и на глазах у всех похитили выручку, составлявшую, как говорят, 10000 долларов. Затем, для того чтобы убедиться, что их подвиги оценены по достоинству, они проскакали сквозь толпу, стреляя поверх голов.

| Из солдат в преступники | |

|

|