Исчезнувшие без следа

Из года в год в разных уголках нашей земли пропадают сотни людей. У этого явления разные причины: кто-то спустя время обнаруживается живым-здоровым, кого-то находит полиция, третьи просто пускаются в бега…

Но есть немало случаев, когда человек исчезает, а обстоятельства его исчезновения так и остаются загадкой. Сухие же цифры всезнающей статистики таковы, что в год на планете бесследно исчезают два миллиона человек.

По отдельным странам такие данные тоже впечатляют. Англия недосчитывает в год 5000 своих граждан, Франция, соответственно, 7000, в жаркой Италии испаряется в никуда 8500 человек, а вот в Германии аж 9000 законопослушных немцев теряются непонятным образом.

Феномен исчезновения известен с древнейших времен. В Новгородских летописях ХVII века говорится о пропаже инока Кирилова монастыря Амвросия, который исчез на глазах изумленных монахов прямо во время трапезы.

Летописец XV века писал об одной скандальной торговке Манке-Козлихе, которая на глазах множества людей в базарный день исчезла на площади Суздальского княжества, на что народ говорил, что ее, мол, «черт забрал». В те времена полагали, что в таких делах не обходится без нечистой силы.

12 декабря 1829 года таинственно исчез Джон Ленсинг - бывший судья, занимавший пост экономического советника Колумбийского колледжа. Он присутствовал на конференции этого колледжа, потом пошел в отель, где написал несколько писем и решил отнести их на почту. Именно здесь 65-летний Джо бесследно пропал. Поиски полиции ни к чему не привели.

Наиболее трудно объяснить феномен исчезновения людей на виду у свидетелей. Скажем, только что человек шел по тротуару, и через секунду его нет. Так произошло в июле 1854 году в американском городе Селма, штат Алабама, с Орионом Уильямсоном, причем свидетелями были его жена, дочери, соседи. Сравнимый случай произошел и в штате Теннесси в 1880 году. На глазах у своей жены фермер Девид Ленг, вышедший на террасу своего дома, мгновенно исчез – словно растворился…

А вот еще один пример. Десятилетний Оливер Томас из Райядара, Уэльс, в 1909 году на пару минут вышел во двор и направился к колодцу, чтобы набрать воды. Родители находились в доме и, услышав крик: «Помогите! Они схватили меня!», выбежали на улицу. Но никого не увидели - мальчик исчез бесследно.

Жертвой исчезновения стал и Люсьен Бусье, сосед по этажу и пациент доктора Бонвилена. Было это в 1867 году в Париже. Люсьен вечером пришел к доктору, чтобы тот осмотрел его и проконсультировал. Доктор попросил посетителя раздеться и лечь на кушетку, а сам отвернулся к столу, чтобы взять лежащий там стетоскоп.

Каково же было его удивление, когда, повернувшись к кушетке, он никого там не нашел. Только на стуле осталась одежда Бусье. Врач решил, что тот почему-то ушел к себе домой, подошел к квартире соседа и постучал. Но ему никто не ответил. Тогда доктор заявил в полицию, но поиски ничего не дали, человек пропал…

Но порой пропадают не только отдельные люди... 20 мая 1937 года началось кругосветное путешествие на двухмоторном самолете со специальным оснащением, команда которого состояла из летчицы Амелии Ирхарт (первого пилота) и второго пилота Фреда Нунана. При полете за самолетом велось наблюдение с земли.

Команда пролетела над Флоридой, Бразилией, Африкой, Индией, Австралией. Остановку сделали 2 июля, заправившись в городе Лаэ, Новая Гвинея, а затем полетели дальше. Спустя несколько часов с самолета последовало очень короткое радиосообщение о том, что все идет по плану, и больше летчики не подавали никаких сигналов. Поиски, в которых приняли участие многочисленные силы войск и полиции, муж Амелии, друзья их семьи, так и не увенчались успехом.

…Бесследно пропала в 1939 году во время строительства одного из лагерей бригада заключенных вместе с охранявшим их отделением войск НКВД. Было это в 150 километрах севернее Красноярска, в заболоченной местности, которую называют Чертовым курганом.

Когда велось следствие по делу исчезновения, то не нашли никаких улик, ни малейшей зацепки, которая указывала бы, скажем, на побег группы зэков. Но что удивительно: были найдены шапки и солдат, и заключенных – ровно столько, сколько пропало людей.

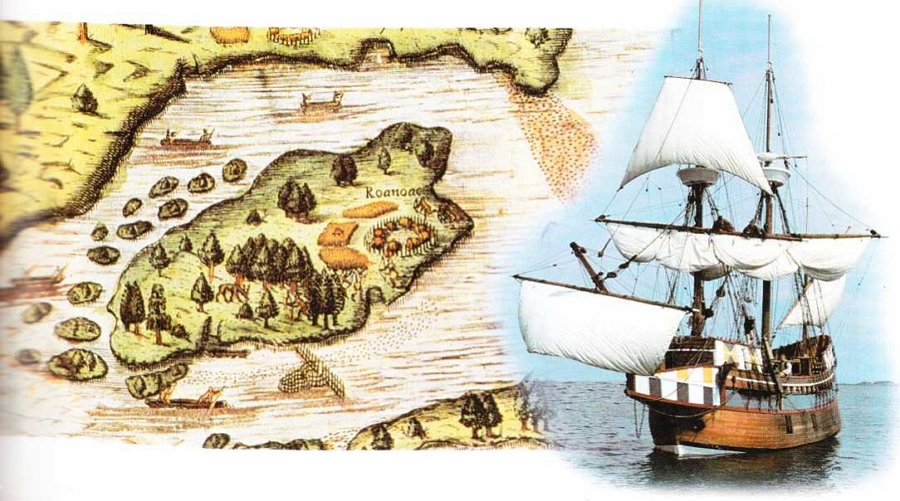

Открытый за 300 лет до этого испанским конкистадором Васко Нуньесом де Бальбоа, Тихий океан только к концу XVIII века начал активно изучаться и картографироваться европейцами. Большой вклад в это внесли три плавания английского капитана Джеймса Кука, совершенные в 1768 - 1779 годах. Экспедиция Лаперуза ставила себе целью обеспечить Франции место в одном ряду с Британией, бывшей в то время ведущей морской державой.

|

| Лаперуз (слева) объясняет маршрут своей экспедиции королю Людовику XVI |

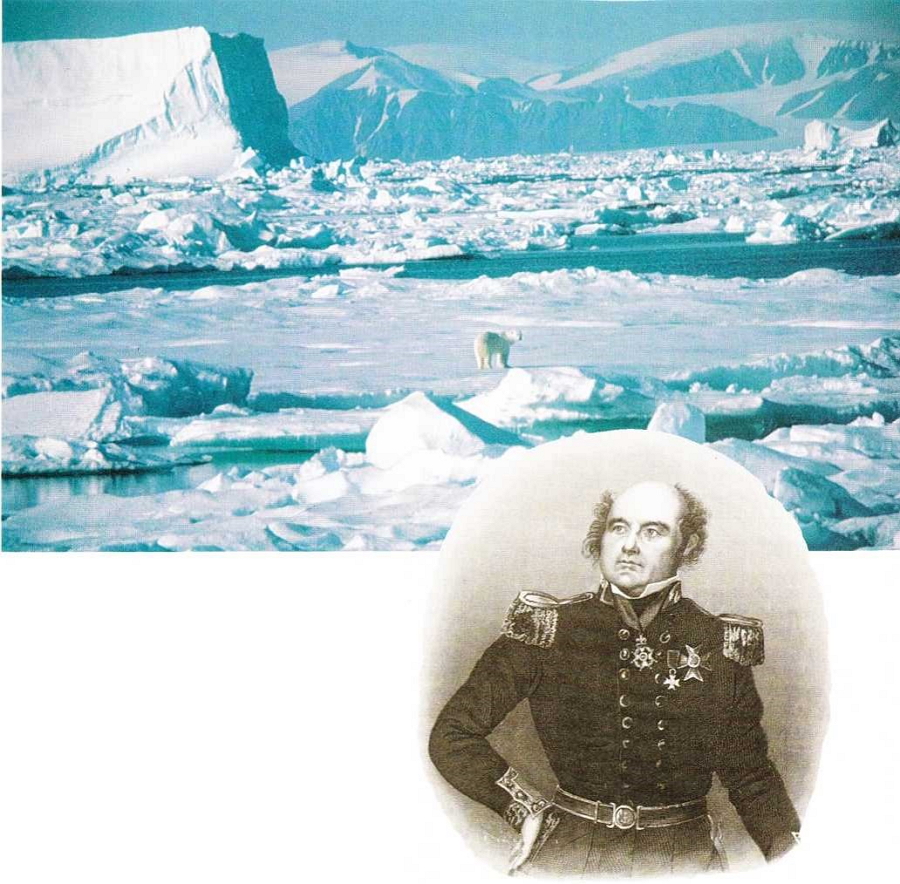

Опытный мореплаватель

Когда Лаперуз отплыл из Бреста, ему еще не исполнилось 44 лет, но он уже достиг вершины карьеры морского офицера, которую начал гардемарином в возрасте 15 лет в 1756 году - в начале Семилетней войны между Францией и Англией. В 1783 году, послужив родине в 18 кампаниях, он удалился в родовое поместье на юге Франции, но отставка длилась недолго - вскоре ему было предложено возглавить экспедицию, которая должна была открыть «все земли, ускользнувшие от зоркого глаза капитана Кука».

Для снаряжения экспедиции не жалели усилий. На борт двух 500-тонных фрегатов, названных по имени морских приборов «Буссоль» и «Астролябия», грузили запасы провизии для четырехлетнего плавания. Корабельные библиотеки снабдили новейшими картами и отчетами предыдущих экспедиций, имелась на борту и переносная обсерватория. Среди товаров, предназначенных для подарков туземцам и обмена, были 600 зеркал, 2600 расчесок, 1260 фунтов стеклянных бус и 50 000 швейных игл.

За право войти в число 200 с лишним участников плавания шла острая борьба. Среди претендентов был и 16-летний младший лейтенант из Парижской военной школы, корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. Он был включен в предварительный список, но потом его вычеркнули и он остался во Франции, что имело громадные последствия для истории его страны.

Наконец наступил момент отплытия. Ранним августовским утром под приветственные крики толпы и гром орудийного салюта «Буссоль» и «Астролябия» отошли от брестского причала и скрылись в предрассветной мгле.

|

|

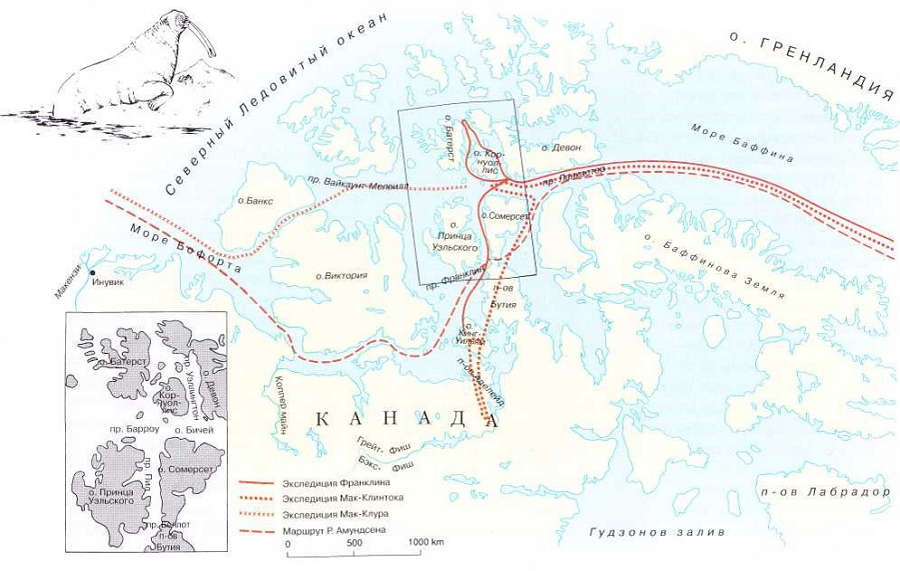

| В начале 1786 года корабли Лаперуза, обогнув мыс Горн, вошли в Тихий океан. Их путь по просторам Великого океана и вдоль его побережий, закончившийся крушением у о. Ваникоро, показан на карте внизу. |

Трагедия на Аляске

25 января 1786 года оба судна, пройдя Атлантику, обогнули мыс Горн и вошли в Тихий океан. После захода в Вальпараисо, Чили, 8 апреля они достигли острова Пасхи. Следующей остановкой был остров Мауи Гавайского архипелага, за 8 лет до этого открытого Куком (где английский мореплаватель был убит враждебно настроенными туземцами).

|

Сотрудничество бывших противников Большую часть своей морской службы Лаперуз провел, сражаясь с англичанами. Тем не менее в экспедиции он получал от былых врагов поддержку - благодаря своему гуманному поступку в годы Войны за независимость в Северной Америке. Меховой промысел в Канаде был для Англии источником богатства; его уничтожение было бы на пользу восставшим колонистам и их союзникам- французам. Когда в 1782 году Лаперуз получил приказ напасть на меховые фактории Англии в Гудзоновом заливе, он действовал быстро и решительно. Он разрушил британские форты, но пощадил дома англичан, скрывшихся в безлюдных, диких местах; он даже оставил им продукты и другие припасы, чтобы они смогли пережить приближающуюся зиму. Поступить иначе, объяснял Лаперуз такую снисходительность, было бы бесчеловечно. Проявленное Лаперузом милосердие не было оценено в Париже, зато его не забыли в Англии. Поэтому, когда три года спустя он собрался в экспедицию на Тихий океан, англичане охотно согласились способствовать его научной миссии. Французскому посреднику дали ознакомиться с картами и донесениями капитана Джеймса Кука, который в трех плаваниях по Тихому океану в 1768 - 1779 годах завоевал славу величайшего исследователя новых земель. Среди бумаг Кука были и 20 мелко исписанных страниц о профилактике и лечении цинги. Лаперуз явно кое-чему научился у Кука, и доказательством служит тот факт, что, насколько известно, в течение тех трех лет его экспедиции, о которых сохранились свидетельства, никто из его матросов не страдал от цинги. Отплывая из Бреста в 1785 году, Лаперуз взял с собой две «магнитные стрелки» - компасы, совершившие кругосветное путешествие с капитаном Куком. Лаперуз получил их в дар от Королевского научного общества Великобритании и относился к ним как к реликвиям - то есть, как писал он сам, «с чувством, граничащим с почти что религиозным благоговением перед памятью этого великого и несравненного мореплавателя». |

Первым, что увидели участники экспедиции на североамериканском побережье, была гора Св. Ильи на северной оконечности той части Аляски, что узкой полоской тянется между Канадой и Тихим океаном. Когда, двигаясь на юг, французы составляли карту побережья, их постигло несчастье. Волнами опрокинуло две лодки, проводившие замеры глубины у входа в залив; погиб 21 человек, в том числе шесть офицеров. Тем не менее Лаперуз продолжал исследовать побережье и к исходу лета спустился на юг до Монтерея в Калифорнии.

Из Калифорнии экспедиция направилась на запад и 3 января 1787 года достигла португальской колонии Макао в устье Жемчужной реки (Чжуцзян) в Китае. Подремонтировав корабли и пополнив припасы на Филиппинах, Лаперуз в апреле взял курс на север, чтобы исследовать побережье Азии: путь экспедиции пролегал мимо Тайваня, между Кореей и Японией, через Японское море и пролив, разделяющий Японию и принадлежащий России остров Сахалин.

К концу второго лета корабли достигли Камчатки. Здесь Лаперуз оставил одного из своих офицеров по имени де Лессеп, говорившего по-русски, с заданием пересечь Сибирь и доставить в Европу доклад о достижениях экспедиции.

|

|

Величественные ледниковые вершины вздымаются над заливом Аляска, где «Буссоль» и «Астролябия» бросили якорь в 1786 году. Рисунок участника экспедиции Дюша де Ванси. |

Второе несчастье. Случайная встреча. Безмолвие

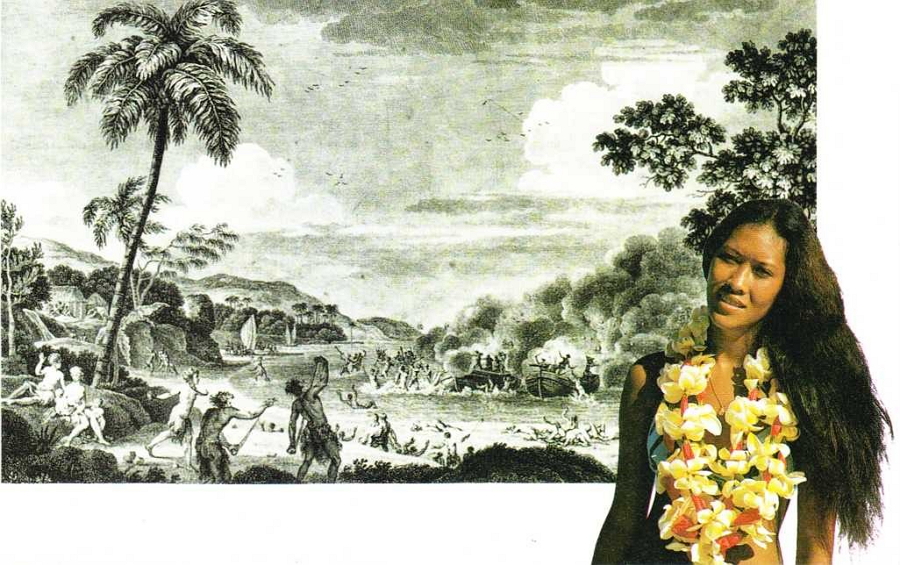

К сентябрю 1787 года экспедиция снова оказалась в южных широтах. Чтобы пополнить запас пресной воды, сделали остановку на Тутуиле, ныне главном острове принадлежащего США Восточного Самоа. Вооруженные дубинами и камнями туземцы напали на баркасы и убили 12 человек, включая Флёрио де Лангля, капитана «Астролябии» и заместителя начальника экспедиции. 43 человека спаслись, хотя половина из них получила серьезные ранения. Французы поспешно ретировались и направились к восточному побережью Австралии.

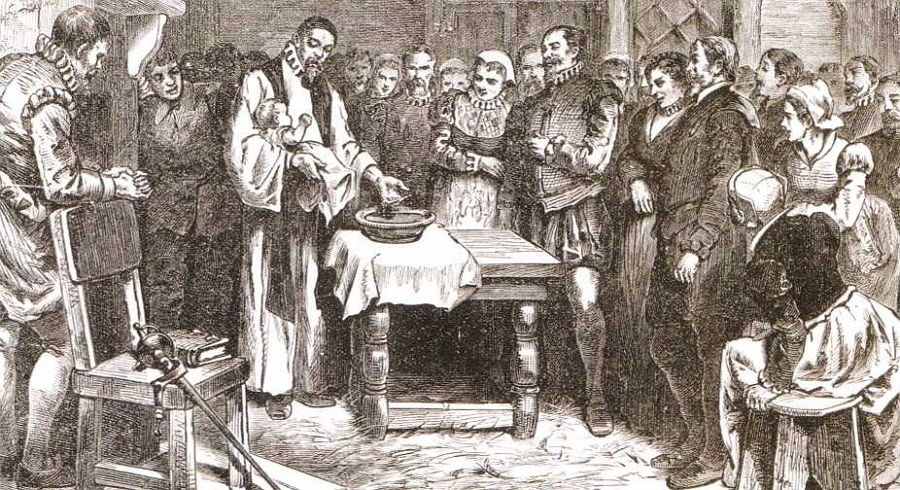

Войдя в конце января 1788 года в залив Ботани, французы, к своему удивлению, встретили там британскую эскадру. Это был знаменитый Первый флот - семь судов, доставивших из Англии около 750 заключенных. Эти мужчины, женщины и дети основали в Австралии первую колонию. Лаперуз отправил с возвращавшимися домой англичанами письма и донесения: в одном из них он обещал вернуться на родину к июню 1789 года.

10 марта «Буссоль» и «Астролябия» покинули Австралию и взяли курс на северо-восток. Больше их никогда не видели. «Он бесследно исчез в безбрежном синем океане, - напишет о Лаперузе шотландский эссеист Томас Карлейль, - и лишь скорбная, загадочная тень его долго не покидает наши умы и сердца».

|

|

Как правило, островитяне Южных морей встречали французских мореплавателей дружелюбно. Однако на Тутуиле, одном из островов Самоа, туземцы неожиданно напали на отряд, посланный на берег за пресной водой. Сегодня на некоторых тихоокеанских островах женщины, приветствуя приезжих, надевают себе на шею цветочные гирлянды леи (цветная фотография внизу). |

Неудачные поиски

К лету 1789 года от Лаперуза уже больше года не поступало сведений, но у Франции были более важные заботы, чем волнения по поводу пропавшей экспедиции. 14 июля толпы парижан штурмом взяли тюрьму Бастилию - то было начало революции, которая сотрясала страну до конца столетия и завершилась тем, что Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором.

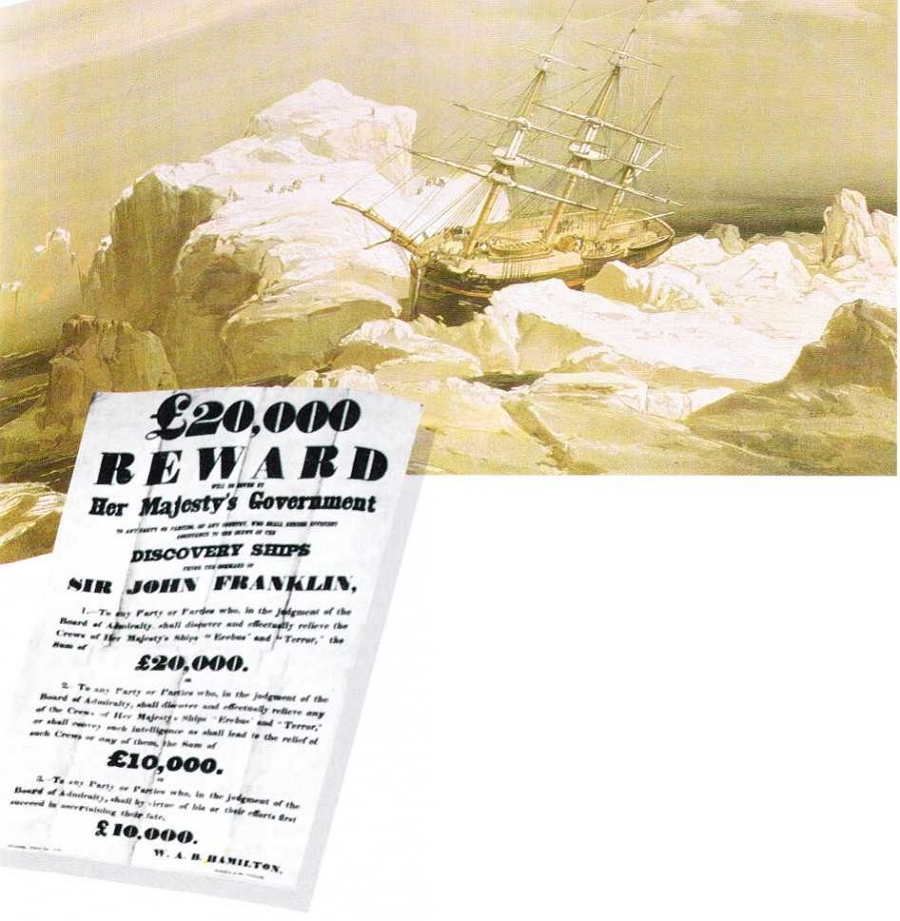

Лишь спустя два года французское правительство наконец что-то предприняло, объявив награду за любые сведения о пропавшей экспедиции Лаперуза и направив на ее поиски два корабля под командованием контр-адмирала Жозефа Антуана Брюни Д’Антркасто. 25 сентября 1791 года они вышли из Бреста.

Прочесывая Тихий океан в поисках «Буссоли» и «Астролябии», Д’Антркасто сделал несколько научных и географических открытий. В мае 1793 года он подошел к острову Ваникоро из группы островов Санта-Крус к северо-востоку от Австралии.

Над несколькими возвышенностями на этом гористом, густо поросшем лесом острове экипаж заметил столбы дыма. Д’Антркасто был убежден, что нашел Лаперуза или по крайней мере остатки его экспедиции. Но после того, как его корабли чуть не сели на мель на коварных рифах, он был вынужден уйти, так и не послав на берег поисковый отряд. Потом адмирал заболел и через два месяца умер, а осенью того же года на Яве его корабли были захвачены голландцами: к тому времени революционная Франция уже воевала с Голландией и практически со всей остальной Европой. Больше французы не предпринимали попыток найти экспедицию Лаперуза.

| Драка из-за Венеры | ||

|

Обнаружение останков двух кораблей Лаперуза было далеко не самой важной находкой мореплавателя Дюмон-Дюрвиля. В 1819 - 1820 годах, почти за десять лет до высадки на острове Ваникоро, этот молодой офицер участвовал во французской экспедиции на острова Греческого архипелага. Во время стоянки на острове Милос он случайно увидел статую, незадолго до этого найденную в земле местным крестьянином и спрятанную в загоне для коз. Получивший хорошее образование, Дюмон-Дюрвиль узнал в ней Венеру, или Афродиту, греческую богиню любви. В руке она держала яблоко, врученное ей Парисом как самой красивой из трех соперничавших богинь. У француза не было денег, чтобы заплатить запрошенную крестьянином цену, но он понимал, какое перед ним сокровище. Неизвестный скульптор второго века до н.э. создал шедевр, в котором мягкость |

Даже без рук Венера Милосская занимает почетное место в Лувре, Это один из великих мировых шедевров. |

линий обнаженного торса богини подчеркивалась богатыми складками драпировки, прикрывающей нижнюю часть тела. Дюмон-Дюрвиль решил, что обязан приобрести ее для своей страны. Ему удалось убедить посла Франции в Константинополе направить с ним на Милос дипломата, чтобы купить статую. К несчастью, крестьянин успел продать ее турецкому чиновнику, и Венеру уже приготовили к отправке. Щедрая взятка Дюмон-Дюрвиля помогла крестьянину «вспомнить», что французы заплатили за статую раньше и поэтому она не могла достаться туркам. Помещенную в деревянный ящик Венеру спешно отправили на носилках на берег, чтобы погрузить на корабль Дюмон-Дюрвиля. Турки бросились в погоню. В результате начавшейся схватки статуя лишилась обеих рук, так никогда и не найденных. |

Сорок лет спустя: первые свидетельства

В мае 1826 года ирландец по имени Питер Диллон, бороздивший южную часть Тихого океана в поисках выгодной торговли и приключений, сделал остановку на островке Тикопиа из группы островов Санта-Крус. Когда он спросил туземцев, откуда у них ожерелья из стеклянных бусин, те показали ему и другие предметы явно европейского происхождения: серебряные вилку и ложку, ножи, чайные чашки, железные болты и серебряную рукоять шпаги с буквами «J.F.G.P.». Эти вещи, как выяснил Диллон, туземцы получили при меновой торговле от жителей острова Ваникоро, расположенного от Тикопиа в двух днях хода под парусом.

Диллон быстро догадался, что инициалы на шпаге означали Jean Francois Galaup de La Perause - Жан Франсуа Гало де Лаперуз. Но его попытки попасть на Ваникоро к успеху не привели: сначала его корабль попал в штиль, а потом обнаружилась течь, так что ему пришлось уйти на Яву. К концу лета он сумел раздобыть денег на поиск оставшихся в живых участников экспедиции Лаперуза, но прежде чем он оказался на Ваникоро, прошел еще год.

Много лет назад, рассказал ему старый туземец, в шторм два корабля сели на мель на окружающих остров рифах. Один тут же затонул, и большинство членов его экипажа утонуло или было съедено акулами. Но второе судно удержалось на рифе, и уцелевшие моряки смогли соорудить из его останков небольшую лодку, в которой «через много лун» они уплыли. Двое чужеземцев - один «вождь», а другой его слуга - остались на острове и еще несколько лет назад были живы. Повсюду на Ваникоро отряд Диллона находил свидетельства пребывания здесь французов, в том числе корабельный колокол с гравировкой и доску с вырезанными на ней геральдическими лилиями.

|

||

|

|

Многие острова в Тихом океане могут показаться земным раем (вверху); но большинство из них окружено опасными коралловыми рифами, подобными рифам о. Ваникоро, где погибли «Буссоль» и «Астролябия» (слева). Справа - корабельный колокол «Астролябии». |

|

Окончательное доказательство

В феврале 1829 года Диллон привез то, что осталось от несчастной экспедиции Лаперуза, в Париж. Предметы опознал тот самый де Лессеп. который летом 1787 года сошел на берег на Камчатке, чтобы доставить доклад об итогах двух лет плавания, и потратил целый год, чтобы пересечь Сибирь.

Слухи о находках Диллона достигли Парижа гораздо быстрее, чем он сам, и по официальному распоряжению в южную часть Тихого океана отправился поисковый отряд под командованием Жюля Себастьяна Сезара Дюмон-Дюрвиля. В начале 1828 года он бросил якорь вблизи острова Ваникоро.

Туземцы показали Дюмон-Дюрвилю проход в рифах, который они называли Коварным или Гибельным проходом. В тот ненастный день много лет назад «Буссоль», флагманский корабль Лаперуза, прокладывал путь в казавшуюся безопасной гавань - и потерпел крушение, напоровшись на коралловый риф с острыми краями, скрывавшийся под самой поверхностью воды. «Астролябия» поспешила на помощь и села на мель. «На дне, на глубине трех-четырех саженей, - писал Дюмон-Дюрвиль, - наши матросы видели якоря, орудия, ядра и множество свинцовых пластин». Последние сомнения, что они действительно нашли то место, где покоились два корабля Лаперуза, рассеялись, когда матросы подняли с рифа предметы, неоспоримо принадлежавшие этим кораблям. Перед тем как покинуть Ваникоро, Дюмон-Дюрвиль поставил на острове памятник Лаперузу и 200 другим участникам его печально закончившейся экспедиции.

В 1964 году на Ваникоро были сделаны новые находки, но никто уже никогда не узнает, пережил ли Лаперуз кораблекрушение, и если да, то остался ли он на острове, где, по рассказам, еще за три года до прибытия туда в 1826 году Диллона жили два француза, или уплыл на самодельной лодке через несколько месяцев после катастрофы.

Тихий океан хранит свои тайны, но на его необъятных просторах памятником Лаперузу остались названия, данные им географическим объектам от острова Пасхи до Гавайев, Японии и Австралии.

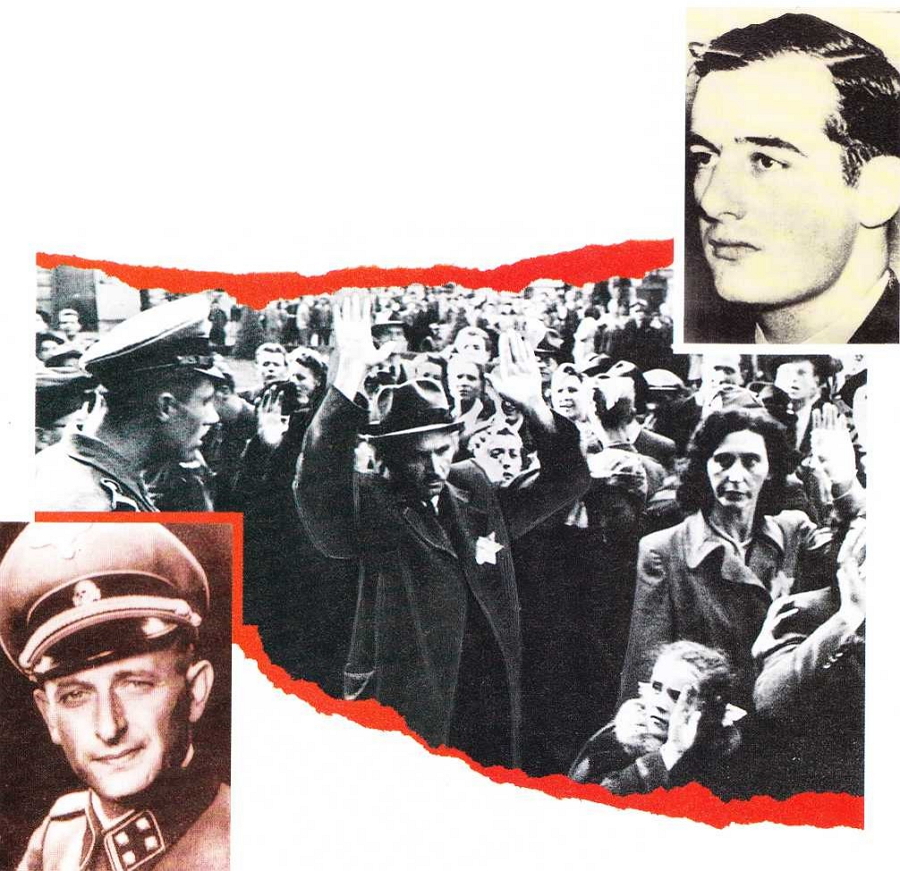

В ту роковую субботу, а это был рабочий день, 5000 служащих Рейхсбанка, главного банка нацистской Германии, прятались в глубоком подвальном бункере построенного в начале века монументального, величественного здания. На Рейхсбанк сбросили 21 авиабомбу, превратив его в руины.

Никто из работников Рейхсбанка, включая его всемирно известного президента д-ра Вальтера Функа, не погиб при этом страшном налете, но разрушение финансового центра страны-агрессора положило начало серии событий, которые вылились в одну из самых интригующих и до сих пор неразгаданных тайн истории. Казалось очевидным, что, когда армии союзников наступают по всей стране, немцы тайно вывезут богатства Германии в безопасное место. На самом деле алчные чиновники постараются урвать для себя миллионные сокровища и так надежно спрячут золото и валюту, что их никогда не найдут.

В сейфах Рейхсбанка хранилась большая часть золотого запаса нацистской Германии, оцениваемого, в сегодняшних ценах, примерно в 7,5 миллиарда долларов, в том числе 1,5 миллиарда итальянского золота.

|

| К концу войны лишь развалины Рейхстага возвышались над опустошенным Берлином. |

Тайник с миллиардами

Доктору Функу было достаточно одного взгляда на уничтоженный бомбами и пожаром банк. Он немедленно перевел руководящих сотрудников в другие города, чтобы продолжать работу Рейхсбанка, а золотой и денежный запасы приказал отправить в большую шахту, где добывали калийную соль, в 300 километрах юго-западнее Берлина. Шахта Кайзерода, от которой до ближайшего городка было около 50 километров, представляла собой прекрасный тайник на глубине 800 метров. Ее штольни, общей протяженностью в 50 километров, имели пять отдельных входов. Для тайной перевозки большей части нацистских запасов — примерно 100 тонн золота и 1000 мешков с купюрами потребовалось 13 железнодорожных вагонов.

Однако уже через семь недель 3-я американская армия под командованием генерала Джорджа С. Паттона приблизилась к этому району. Невероятно, но немцам помешали вывезти золото пасхальные праздники - не нашлось достаточно вагонов, тем не менее представители Рейхсбанка смогли забрать из шахты 450 мешков с бумажными деньгами. 4 апреля в этих местах уже были американцы. Спустя два дня военный патруль встретил на сельской дороге двух француженок, насильно угнанных в Германию, и, следуя приказу, который ограничивал передвижение гражданских лиц, отвез их обратно в город Меркерс, откуда они шли. Когда машина проезжала Кайзероду, одна из женщин сказала: «Это шахта, где немцы прячут золото».

| Пропавшая комната | |

|

|

До сих пор остается неизвестной судьба замечательной Янтарной комнаты, сделанной из резного янтаря. Первоначально она принадлежала королю Пруссии Фридриху Вильгельму I, который подарил ее своему русскому союзнику царю Петру I. Петр поместил щедрый дар во дворце в пригороде Петербурга, расширив комнату до размеров банкетного зала и добавив 24 зеркала и перламутровый пол. Спустя два столетия, во время Второй мировой войны, вторгшиеся в Россию немцы вернули прусский подарок в Кёнигсбергский замок. Короткое время Янтарная комната была открыта для посетителей, но затем ее разобрали и спрятали в подвал - прежде чем английские бомбардировщики разрушили город в августе 1944 года. После войны в разрушенных подвалах замка не обнаружили никаких следов уникального сокровища. Ходили слухи, что фашисты пытались вывезти Янтарную комнату на корабле, но его потопила советская подлодка. В 1959 году появилось свидетельство, согласно которому ее спрятали в соляной шахте, где хранились и другие произведения искусства. Но стоило следователям приблизиться к предполагаемому тайнику, как произошел непонятный взрыв, ствол шахты затопило водой и проникнуть в нее стало невозможно. |

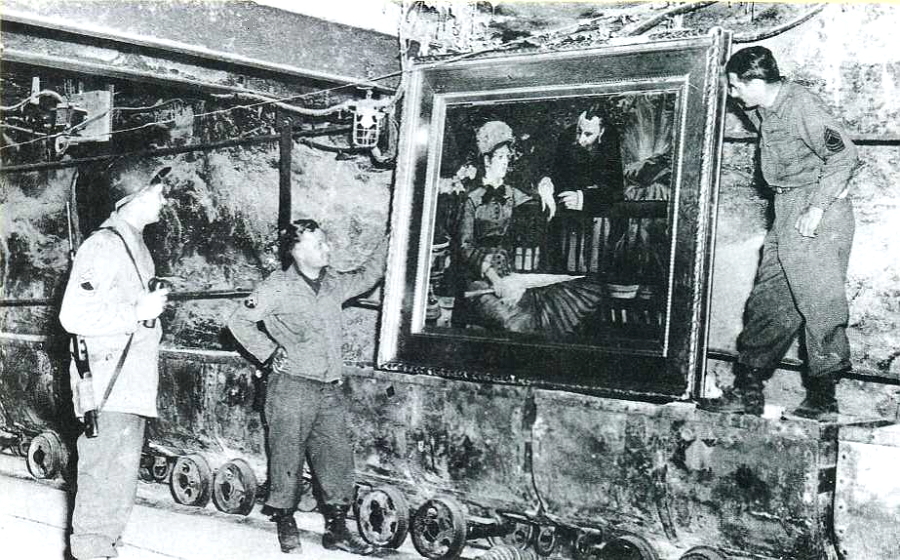

7 апреля американские офицеры спустились на глубину 640 метров и обнаружили там в соляной пещере 550 оставленных немцами мешков с миллиардом рейхсмарок. Взорвав динамитом стальную дверь зала номер 8, они попали в помещение длиной 46, шириной 23 и высотой 3,5 метра, где оказалось еще более 7000 пронумерованных мешков. В подземной кладовой было 8527 золотых слитков, золотые монеты из Франции, Швейцарии и США и множество пачек бумажных денег этих стран. Золотая и серебряная посуда, расплющенная, чтобы удобнее было хранить, и сложенная в ящики и сундуки. Чемоданы, полные бриллиантов, жемчуга и других драгоценных камней, украденных у узников лагерей смерти, а рядом - мешки, набитые золотыми коронками и пломбами. Плюс к этому - в небольших количествах - английские, норвежские,

турецкие, испанские и португальские деньги. Если же сложить все вместе, то тайник в шахте представлял собой одно из самых богатых хранилищ в мире в то время. Там были спрятаны целых 93.17 процента всех золотовалютных резервов Германии на конец войны.Но на этом находки не закончились. В других тоннелях, в разных направлениях прорубленных в мягкой породе, были обнаружены произведения искусства общим весом до 400 тонн, в том числе картины из 15 немецких музеев и ценные книги из библиотеки Гете в Веймаре. Под строгой охраной сокровища Кайзероды в 11750 ящиках погрузили на 32 десятитонных грузовика и доставили во Франкфурт, где их разместили в хранилищах местного филиала Рейхсбанка. Вопреки слухам о том. что один из грузовиков по дороге исчез, при перевозке ничего не пропало.

Потерянные сокровища

По мнению гитлеровского шефа пропаганды Йозефа Геббельса, из-за того, что Функ «преступно нарушил свой долг», богатство рейха попало в руки противника, однако фюрер одобрил попытку эвакуировать оставшиеся ценности. На самом деле замысел принадлежал офицеру его личной охраны полковнику полиции Фридриху Йозефу Рауху. Следуя примеру гестапо, которое уже начало перевозить свое золото, драгоценности, произведения искусства и бумажные деньги в шахты, на дно озер и в другие тайники в горах южной Баварии и на севере Австрии, полковник Раух предложил вывезти в Баварию и укрыть в безопасном месте оставшиеся в Рейхсбанке 6,83 процента официального золотого запаса. Эти слитки и монеты сегодня, наверное, стоили бы около 150 миллионов долларов.

Валюту погрузили на два поезда, а золото в слитках и монеты приготовили к отправке на машинах. По дороге коллега д-ра Функа Ханс Альфред фон Розенберг-Липински приказал снять мешки с деньгами с поезда и перегрузить на машины. В конце концов колонна грузовиков с рейхсмарками, золотыми монетами и слитками и иностранной валютой прибыла в маленький городок в баварских Альпах. Поезда же продолжали свой путь в Мюнхен. Один мешок с иностранной валютой и пять небольших ящиков Розенберг-Липински «по определенным соображениям» оставил у себя. Представляется вполне вероятным, что этот банковский начальник готовил себе безбедное будущее.

Его примеру следовали и другие. Груженные сокровищами машины направились в учебный центр пехоты. Пока раздраженные офицеры спорили о том, где лучше спрятать оставшиеся ценности, сотрудник Рейхсбанка Эмиль Янушевски, судя по всему, взял два слитка золота. Когда позднее кто-то,

безуспешно пытаясь разжечь печь в офицерской столовой, обнаружил слитки в дымоходе, Янушевски, уже немолодой, всеми уважаемый человек, покончил с собой. К этому времени все остальное золото уже было захоронено в водонепроницаемых шурфах неподалеку от уединенного альпийского шале, известного как Лесной домик. Бумажные деньги разделили на три части и спрятали на трех горных вершинах. Впоследствии, два найденных в дымоходе золотых слитка и большое количество валюты оказались в руках некоего Карла Якоба. Больше их никогда не видели.Вскоре д-р Функ и другие нацистские начальники были арестованы союзниками, но никто из них не признался, что знает, где спрятано пропавшее золото. В конце концов американские военные нашли золото Рейхсбанка на сумму около 14 миллионов долларов, а также золото на сумму 41 миллион долларов, принадлежавшее другим ведомствам нацистской Германии, но ценности, скрытые вблизи Лесного домика, так и не отыскались. Четыре года американские следователи усердно пытались разгадать эту тайну, однако в конце концов были вынуждены доложить, что примерно 3,5 миллиона долларов в золоте и около 2 миллионов бумажными деньгами (соответственно 46,5 миллиона и 12 миллионов в нынешних ценах) бесследно исчезли.

| Украдено художественное наследие Европы |

|

|

После поразительной находки в шахте Кайзерода ее посетили верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе Дуайт Эйзенхауэр и четыре его генерала, в том числе Джордж Паттон. Вспоминая, как впервые увидел бесценные полотна, Паттон писал: «Те, что я видел, стоили, на мой взгляд, два с половиной доллара и относились к тому сорту картин, что обычно висят в американских барах». Другие придерживались иного мнения, ведь эта коллекция включала в себя шедевры Ренуара, Тициана, Рафаэля, Рембрандта, Дюрера, Ван Дейка и Мане (вверху). Но даже эти вершины изобразительного искусства меркли рядом со знаменитым бюстом прекрасной царицы Древнего Египта Нефертити, которому было 3000 лет. Нацистские военачальники захватили огромное количество произведений искусства из музеев и частных собраний оккупированных стран. Многие из них, видимо, погибли в пламени войны, но некоторые были возвращены законным владельцам благодаря неустанным усилиям специальных групп, работавших при Госдепартаменте и Министерстве обороны США. Тем не менее в одном из последних списков, подготовленном в Мюнхене, числятся около 4000 пропавших полотен европейских мастеров. Похищение национальных художественных сокровищ поверженного врага - знакомая тема, повторяющаяся на протяжении истории, начиная с военных походов Ассирии, Египта, Греции и Рима и продолжая кампаниями Наполеона и колониальными войнами Англии. Величественные колонны из красного порфира, украшающие храм Св. Софии в Стамбуле, например, были похищены римлянами из древнеперсидского Персеполя. Знаменитая четверка вздыбленных коней на соборе Св. Марка в Венеции - военный трофей из древнего Константинополя. Принятая в 1907 году Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны прямо разрешает «спасение художественных сокровищ из всех зон боевых действий», но нацисты пошли гораздо дальше, они вывезли из покоренных ими стран художественные ценности на миллионы долларов. Некоторые были выставлены в немецких музеях, другие оказались в тайных хранилищах или украшали богатые дома любившего роскошь окружения Гитлера. Среди особых конфискационных подразделений было и высококвалифицированное «Бильденде Кунст» («Изобразительное искусство»), в которое входили 350 библиотекарей, архивистов и искусствоведов. Их задачей было регистрировать и каталогизировать награбленные богатства, тщательно упаковывать художественные ценности, чтобы не повредить при транспортировке, и подыскивать места для их тайного хранения. По мнению специалистов, вполне возможно, что некоторые пропавшие произведения искусства никогда не отыщутся, так как многие документы о том, где они спрятаны, были утеряны или погибли в последние дни сражений Второй мировой войны. |

Добыча победителей

Не одни только немцы пользовались неожиданными возможностями, когда золото, деньги и уникальные художественные ценности сами шли в руки. К ужасу офицеров, подобных генералу Паттону, который очень щепетильно обращался с германским богатством и говорил: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что сукин сын Паттон стащил хоть какую-то их часть», у многих американских солдат чужое добро липло к рукам. Известно около 300 случаев, когда ценные произведения искусства вывозились в Соединенные Штаты. Виновных судили за присвоение краденого и либо сажали в тюрьму, либо с позором изгоняли с военной службы.

Тем не менее в 1990 году мир был потрясен известием о том, что сокровища из Германии каким-то образом оказались выставленными на продажу наследниками безвестного ветерана войны из захолустного техасского городка.

Владелец магазина скобяных изделий Джо Т. Мидор, судя по имеющимся свидетельствам, хранил бесценное рукописное Евангелие IX века завернутым в одеяло, часто показывая его друзьям и родственникам у себя дома в городке Уайтрайт, примерно в 100 километрах к северу от Далласа. Украшенный орнаментом, иллюстрированный 1100-летний манускрипт в переплете прекрасной работы из золота и серебра принадлежал церкви в немецком городе Кведлинбург. Неожиданно его выставили на продажу в Швейцарии.

Рукопись, которая, по оценкам, стоит 30 миллионов долларов, на шесть веков старше Библии Гутенберга. Она содержит все четыре Евангелия, была написана золотом для императорского двора и в конце X века подарена монастырю старинного города-крепости, возможно, императором Оттоном III и его сестрой Аделейд, аббатисой монастыря.

Оказалось, что найденный Мидором клад включал еще и рукопись 1513 года в богато орнаментированном золотом и серебром переплете, и ковчег IX - X веков, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Были в его коллекции предметы в виде сердца и напоминающие блюдо, но самым ценным был сосуд из горного хрусталя в форме епископской митры, в котором, как полагают, хранилась прядь волос Девы Марии. Кроме того, там были золотые и серебряные распятия и гребень XII века, принадлежавший Генриху

I.Эти сокровища были вывезены из Кведлинбургской церкви и спрятаны в шахте, когда союзные войска стали приближаться к этой части Германии в последние дни войны. В апреле 1945 года, если верить документам американских военных, официальные лица, проверявшие этот тайник, нашли «все в целости и сохранности». Однако спустя несколько дней обнаружили, что часть ценных предметов исчезла. Было начато расследование, которое продолжалось три года, но никаких следов так и не обнаружили. С раздела Германии в 1949 году и до падения Берлинской стены в 1989-м. любые контакты жителей Восточной Германии с Западом считались преступлением, и поэтому церковь в Кведлинбурге не могла требовать возвращения украденного.

По всей вероятности, Джо Мидор, в то время лейтенант американской армии, присвоил эти ценности и вывез их в США, таким образом удачно совершив одну из самых крупных краж произведений искусства в XX веке. Он хотел быть учителем рисования, но обстоятельства вынудили его продолжать семейный бизнес в магазине скобяных изделий. Однажды он сказал приятелю, что разрывается между чувством вины и огромным наслаждением, которое он испытывает при виде этих бесценных шедевров.

После смерти Мидора, когда его наследники стали предлагать сокровища из Кведлинбурга на продажу, Налоговое управление США и ФБР начали расследование. После месяцев юридического маневрирования наследники согласились расстаться со всем, что у них осталось, за 2.75 миллиона долларов, что на целый миллион больше, чем залоговая сумма, полученная ими за Евангелие. Многие критиковали такую сделку, и в 1992 году сокровища были возвращены Германии.

|

|

|

В маленьком городке Уайтрайт в Техасе хранились после войны художественные сокровища одной из немецких церквей, включая бесценное рукописное Евангелие. |

9

апреля 1483 года король Англии Эдуард IV

неожиданно скончался, немного не дожив до 41

года. Его старшему сыну и наследнику было только

двенадцать, и в завещании Эдуард назначил

регентом своего младшего брата Ричарда, герцога

Глостерского.

9

апреля 1483 года король Англии Эдуард IV

неожиданно скончался, немного не дожив до 41

года. Его старшему сыну и наследнику было только

двенадцать, и в завещании Эдуард назначил

регентом своего младшего брата Ричарда, герцога

Глостерского.

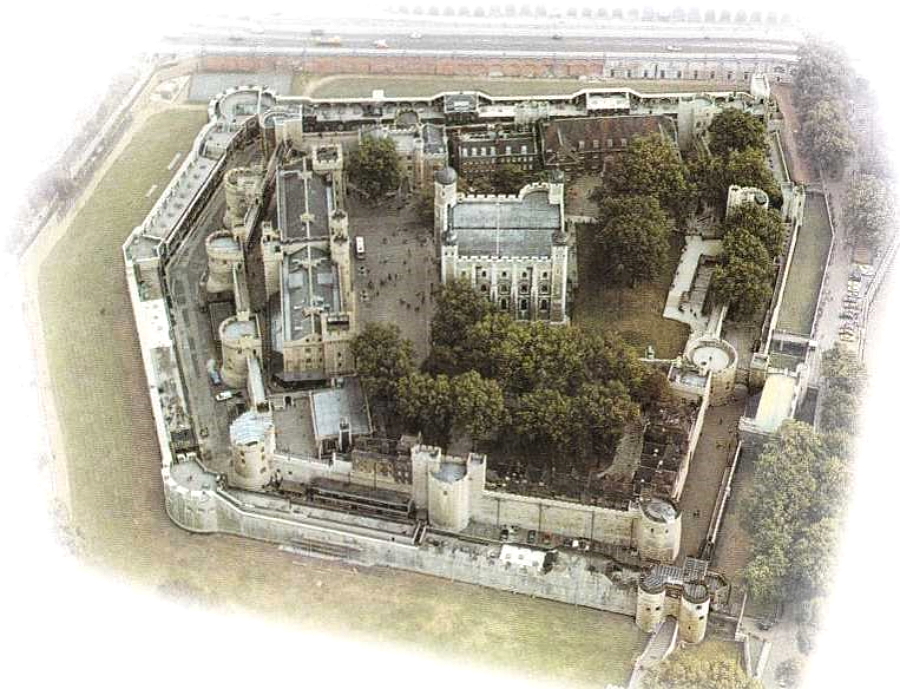

Почти 30 лет жители Британских островов страдали от бесконечной вражды между династиями Йорков, одной из эмблем которых была белая роза, и Ланкастеров, чьим символом была алая роза. Позднее эту проходившую с переменным успехом борьбу за английскую корону романтизировали и назвали войной Алой и Белой розы. Как представитель династии Йорков, Эдуард IV объявил трех своих предшественников на троне, ланкастерских королей, узурпаторами, но он знал, что найдутся те, кто станет оспаривать право на престол его юного наследника, Эдуарда, принца Уэльского.

Ричард, показавший себя преданным и находчивым солдатом на службе своего брата и короля, дал клятву верности принцу Уэльскому. Теперь он спешил взять в свои руки управление королевством, в центре которого образовался вакуум власти. 29 апреля Ричард перехватил группу придворных, которые везли юного Эдуарда в Лондон, арестовал их руководителя, дядю мальчика по материнской

линии, и сам сопровождал племянника на оставшемся пути до столицы. Коронация Эдуарда V, первоначально назначенная на 4 мая, была перенесена на 22 июня, и будущего монарха поместили в королевских покоях в Тауэре.Подозревая своего деверя в коварстве, вдова Эдуарда IV Елизавета укрылась с младшим сыном и дочерьми в Вестминстерском аббатстве. В июне регенту удалось убедить Елизавету выдать ему сына, 9-летнего Ричарда, герцога Йоркского, объяснив, что юному королю в Тауэре одиноко.

В воскресенье, которое должно было стать днем его коронации, право Эдуарда V занять трон было поставлено под сомнение. Кембриджский богослов Шей выступил у собора Св. Павла в Лондоне с проповедью, в которой заявил о незаконности престолонаследия. По словам Шея, Эдуард IV женился на Елизавете Вудвилл, будучи обрученным с другой, а значит, их союз по тогдашнему закону был недействителен и их дети - включая юного короля - были незаконнорожденными.

Какое-то время герцог Глостерский делал вид, что не хочет быть королем, но уже 26 июня принял корону и был провозглашен Ричардом III. Царствование короля-мальчика продлилось меньше трех месяцев.

|

|

Лондонский Тауэр, свидетель многих мрачных событий - в том числе, возможно, и убийства двух принцев. |

Обвиняется Ричард III

В течение июля так и не коронованного Эдуарда V, которого теперь презрительно звали Эдуардом-ублюдком, и его брата время от времени видели играющими во дворе Тауэра. Но затем, по свидетельству одного современника, мальчиков перевели в самые удаленные комнаты дворца-крепости, они все реже показывались в забранных решетками окнах, «пока наконец не перестали появляться совсем».

К осени 1483 года распространились слухи, что оба принца были умерщвлены в Тауэре - но кем? В январе 1484 года французский дипломат предупреждал об опасностях, связанных с пребыванием на престоле малолетнего монарха - королю Франции Карлу VIII было всего 14. Сыновей Эдуарда IV убил их дядя, уверенно заявлял он, и, таким образом, корона досталась убийце.

|

|

Предполагают, что сыновья Эдуарда IV были задушены во сне в лондонском Тауэре. Был ли их дядя, Ричард III (справа), горбатым злодеем, каким его изображали Тюдоры, занявшие английский престол после его смерти? |

Тем временем Елизавета Вудвилл заключила союз с врагами Ричарда, предложив свою старшую дочь в жены претенденту на трон из династии Ланкастеров Генриху Тюдору. В августе 1485 года Ричард III встретился с Генрихом Тюдором в битве на Босвортском поле. В критический момент сражения один из сторонников короля предал его, и Ричард был убит. Предатель снял корону с погибшего монарха и возложил ее на голову Генриха VII. Война Алой и Белой розы закончилась; в Англии воцарилась династия Тюдоров, при которой страну ждал период невиданного расцвета.

Если Ричарду III не давала покоя молва, обвинявшая его в убийстве принцев, то Генриха VII мучили слухи о том, что они живы, а значит, могли претендовать на трон. В конце концов ему удалось создать версию, по которой мальчиков по приказу Ричарда задушили подушками и похоронили под каменными плитами у подножия одной из лестниц Тауэра.

| Шекспировский злодей | |

|

Правление Ричарда III было одним из самых коротких в истории Англии, тем не менее почти каждое новое поколение ученых давало свою оценку этому монарху, В нынешнем столетии появились общества Ричарда III, защищающие доброе имя короля. Но им приходится вести неравную борьбу, ведь против них - гений Уильяма Шекспира. Еще при жизни обвиненный в убийстве двух принцев, Ричард приобрел бессмертную печальную славу век спустя - как герой-злодей одной из ранних пьес Шекспира, исторической драмы «Ричард III».Шекспир писал ее в последнее десятилетие XVI века, в царствование Елизаветы I, и неудивительно, что в своем повествовании он более благосклонен к деду Елизаветы, первому королю из династии Тюдоров Генриху VII. Он показал Ричарда злобным узурпатором, который без колебаний нанимает убийцу, чтобы умертвить «двух врагов смертельных; от них покоя нет мне, нет мне сна... двух незаконнорожденных в Тауэре». Совершив это черное дело. Ричард хладнокровно решает добиваться расположения старшей сестры убитых принцев, уже обещанной в жены его сопернику, Генриху Тюдору. Неприметное уродство - судя по всему, одно плечо у Ричарда было чуть выше другого - было усилено драматургом, и шекспировский Ричард стал проклинающим судьбу горбуном. В счастливом финале пьесы, после победы на Босвортском поле, Генрих Тюдор провозглашает: «Издох кровавый пес... и кончена вражда». |

|

Запоздалые похороны

В 1674 году, почти через 200 лет после предполагаемого убийства, в ходе строительных работ в Тауэре обнаружили деревянный ящик с двумя детскими скелетами. Было решено, что это останки убиенных принцев, и их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве.

В 1933 году костные останки передали для исследования на экспертизу. По заключению специалистов, это были скелеты двух мальчиков того же возраста, в котором находились ко времени своего исчезновения Эдуард V и его брат. Причину смерти не установили, но на челюсти старшего мальчика обнаружили заметное повреждение.

Среди людей, последними видевших принцев в лондонском Тауэре, был и придворный врач, вызванный к Эдуарду V, когда у того заболел зуб. Юный король, рассказывал врач, много молился и ежедневно приносил покаяние, так как был уверен, что ему грозит скорая смерть. «Ах, если бы мой дядя оставил мне жизнь, - сказал он, - даже если я потеряю королевство».

Козлом отпущения сделали сэра Джеймса Тайрелла, его предали суду и в мае 1502 года казнили за «точно не установленную измену». Лишь позднее было объявлено, что Тайрелл перед тем, как ему отсекли голову, признался в убийстве принцев. Все это было принято за правду и вошло в труды историков, как и написанная Томасом Мором биография Ричарда III, опубликованная в 1534 году и позднее использованная Шекспиром при создании драмы «Ричард III».

Пекинскую

площадь Тяньаньмэнь окутала тьма. Всю вторую половину дня из репродукторов

разносились военные марши - тысячи студентов и школьников репетировали парад в

честь 22-й годовщины Китайской Народной Республики, который должен был

состояться через две с половиной недели, 1 октября. Теперь же на площади было

тихо и практически безлюдно.

Пекинскую

площадь Тяньаньмэнь окутала тьма. Всю вторую половину дня из репродукторов

разносились военные марши - тысячи студентов и школьников репетировали парад в

честь 22-й годовщины Китайской Народной Республики, который должен был

состояться через две с половиной недели, 1 октября. Теперь же на площади было

тихо и практически безлюдно.

Неожиданно ночное безмолвие нарушил рев моторов, около 50 черных лимузинов на полной скорости выехали на площадь и остановились перед зданием Всекитайского собрания народных представителей. Из машин вышли руководители правительства и правящей Коммунистической партии Китая - не было среди них только министра обороны Линь Бяо.

Позднее той же ночью с аэродрома вблизи курортного города Бэйдайхэ примерно в 270 километрах восточнее Пекина взлетел реактивный «Трайдент». Взяв курс на северо-запад, самолет пересек границу Монгольской Народной Республики и около 2.30 разбился. Среди обломков были найдены девять полуобгоревших трупов, а также оружие, документы и оборудование, говорившие о принадлежности самолета к ВВС Китая. По просьбе китайского правительства тела были погребены на месте катастрофы.

Торжества 1 октября, на которых Линь Бяо должен был занимать почетное место рядом с Председателем Мао, отменили без каких-либо объяснений. Контролируемая властями пресса больше не упоминала ни Линь Бяо, ни других высокопоставленных китайских военачальников.

Это было все, что могли узнать сторонние наблюдатели о событиях 12 - 13 сентября 1971 года из официальных сообщений. Но существовала ли связь между встречей китайского руководства той поздней ночью, случившейся на следующее утро катастрофой самолета и отменой праздничных мероприятий?

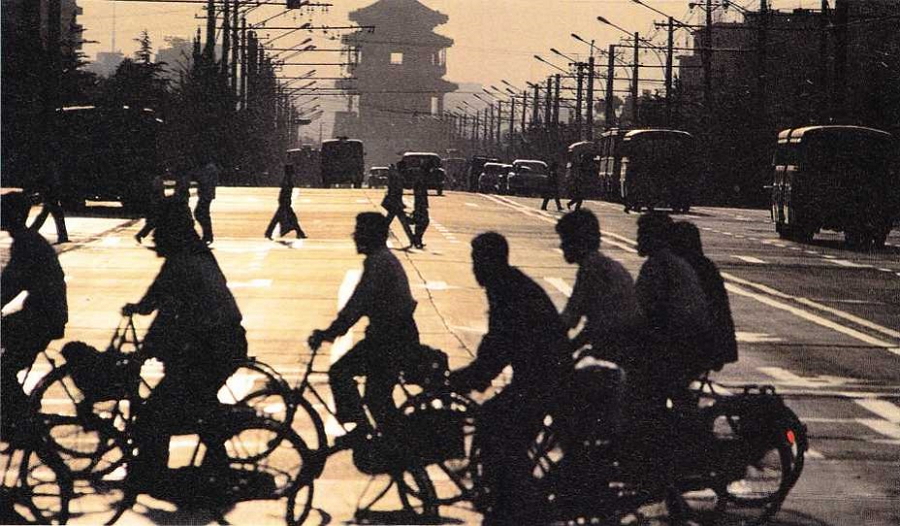

|

|

Осенью 1971 года Пекин жил обычной жизнью, а за кулисами шла ожесточенная борьба за власть. |

Путь наверх

Заслуженный военачальник. Линь Бяо в 1959 году становится министром обороны КНР. Спустя семь лет он получает также пост заместителя Председателя Компартии Китая, а в 1969 году официально объявляется преемником китайского вождя. Его карьера была отмечена демонстрацией безраздельной преданности Мао - именно Линь Бяо, например, приписывают составление «Сборника цитат Председателя Мао Цзэдуна», «красной книжечки» хунвэйбинов, которые неистовствовали во время Великой пролетарской культурной революции. начатой Мао в 1965 году.

Направленная против «партийных руководителей, вставших на капиталистический путь», «культурная революция» была призвана мобилизовать китайскую молодежь на защиту коммунизма. Она, в частности, привела к смещению Лю Шаоци с поста главы государства и укрепила неограниченную власть Мао как руководителя Компартии.

Премьер Госсовета Чжоу Эньлай старался держаться в стороне от этих событий, он лишь желал вернуть силу пошатнувшейся экономике Китая. Но когда он стал восстанавливать партийных деятелей, изгнанных со своих постов за время политических боев, он вступил в конфликт с Линь Бяо, который хотел, чтобы решающая власть была в руках у военных. В отличие от Линь Бяо премьер понимал, как опасно быть вторым человеком после одержимого жаждой власти Мао, и его устраивало до поры до времени занимать третью или даже четвертую позицию в руководящей верхушке.

В августе 1970 года на заседании партийного руководства 62-летний Линь Бяо, которого уже не удовлетворяет положение будущего преемника Мао, делает смелый шаг. Сначала, бесстыдно льстя вождю, он предлагает изменить конституцию, канонизировав Мао Цзэдуна как «гения», а затем предлагает избрать Мао на пост главы государства, ставший вакантным после изгнания Лю Шаоци. Если Мао откажется, добавил Линь Бяо, то нужно выбрать другого кандидата на эту должность - вероятно, имея в виду себя. Даже Мао Цзэдун отверг первое предложение. «Гениальность зависит не от одного человека или нескольких людей, - с несвойственной ему скромностью отметил он. - Гениальность присуща нашей партии». А отказавшись занять еще один пост главы государства, Мао заявил, что он должен оставаться вакантным. Было очевидно, что Председатель КПК недоволен столь явными маневрами Линь Бяо.

|

|

|

Кто находился в самолете, разбившемся в Монголии 13 сентября 1971 года? И куда направлялся этот самолет? |

Мишень — Председатель Мао

Эта трещина в отношениях между Мао и Линь Бяо, по одной из версий, положила начало заговору, который достиг кульминации в ночь с 12 на 13 сентября 1971 года. «Если поста главы государства не существует, - жаловалась жена министра обороны, - то что делать Линь Бяо? Куда его можно поставить?» Несмотря на возраст, 77-летний Мао не выказывал признаков усталости и не помышлял

о том, чтобы передать кому-то власть над страной. Жена Линь Бяо говорила, что ее супругу остается выбирать из трех вариантов: терпеливо ждать неминуемой кончины Мао, перестать мечтать о высшей власти и, наконец, устранить «кормчего» и захватить власть в КНР.Осенью 1970 года Линь Бяо послал своего сына Линь Лиго, который благодаря отцу дослужился до высокого чина в военно-воздушных силах, в крупнейшие города Китая с секретным заданием: создать организацию из преданных, надежных офицеров, которая будет называться «Объединенный флот». К весне 1971 года у заговорщиков был готов план военного переворота. План получил кодовое название «Проект 571». Сам Мао именовался «Б-52» - по названию американского бомбардировщика: просоветски настроенный Линь Бяо ненавидел все, связанное с США.

Было предпринято три покушения на жизнь Мао Цзэдуна: самолет атаковал с воздуха его шанхайскую резиденцию; личный поезд Мао был пущен под откос на пути из Шанхая в Пекин; в дом Мао в столице подослали убийцу, замаскированного под курьера. Когда все три попытки провалились - последняя вечером 12 сентября 1971 года, - Линь Бяо, его жена, сын и несколько других заговорщиков поспешили сесть в самолет на аэродроме близ Бэйдайхэ.

|

Царство террора в революционной Франции |

||

|

Гонения на Лю Шаоци в начале Великой пролетарской культурной революции и загадочная смерть Линь Бяо в 1971 году не были уникальными событиями в короткой, но бурной истории КНР. Такие внезапные падения с вершин власти и неожиданные смерти бывали не только в Китае. На самом деле похожие события происходили и после победы Великой французской революции. Спустя два года после штурма печально знаменитой парижской тюрьмы Бастилии началась революция, короля Людовика XVI схватили при попытке бежать из страны. На следующий год, 21 сентября 1792 года, Франция была объявлена республикой, а в 1793 году король был казнен. Вскоре Комитет общественной безопасности, состоявший из девяти человек, получил практически диктаторские полномочия. |

Голову Робеспьера, пославшего на смерть своего главного соперника Дантона и многих других, кладут на гильотину - эффективное революционное орудие умерщвления. |

За лидерство в этом органе власти спорили Жорж Жак Дантон и Максимильен Робеспьер. Обладавший ораторским даром Дантон призывал создать революционный трибунал для суда над врагами республики. Во время начавшегося затем Царства террора жертвам этого трибунала отрубали головы на гильотине, установленной на главной площади Парижа. В апреле 1794 года Робеспьер добился того, что Дантона арестовали, предали суду и казнили. Но Робеспьер пережил своего соперника меньше чем на четыре месяца. В конце июля и он был казнен - вместе с примерно сотней своих сторонников. Когда большинство предводителей революции были мертвы, народ потребовал положить конец жестокости. Гильотину убрали, а площадь, где происходили казни, переименовали в площадь Согласия. |

Бегство в Советский Союз

Признания схваченного лжекурьера выдали причастность Линь Бяо к заговору. Не зная, насколько широкой поддержкой пользуется министр обороны среди военных, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай той же ночью созвали руководство страны. Пока они совещались на площади Тяньаньмэнь, «Трайдент» уже взлетел. Первоначально Линь Бяо планировал лететь на юг, чтобы заручиться поддержкой военных, но, поднявшись в воздух, он, судя по всему, передумал и решил искать убежища в Советском Союзе. После Второй мировой войны он провел в этой стране три года, залечивая раны, и имел основания надеяться, что советские друзья окажут ему хотя бы идеологическую поддержку в его выступлении против Мао. Но и Линь Бяо, и все, кто был с ним на борту, погибли, когда их самолет разбился в Монголии.

Такова по крайней мере версия, которую сообщала пресса за пределами Китая и которую на следующий год в той или иной степени подтвердили китайские власти. Совсем другая, куда более неожиданная картина событий предстает из тайно вывезенных из КНР и в 1983 году опубликованных в Соединенных Штатах материалов, авторство которых приписывают хорошо осведомленному источнику, скрывшемуся под псевдонимом Яо Минли.

|

|

Китайский правящий триумвират демонстрирует полную гармонию: (слева направо) Линь Бяо, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай. Стоящие за ними бойцы «культурной революции» размахивают цитатниками Мао. |

Инсценированная война

Если верить Яо Минли, существовало два отдельных заговора. Первый, «Проект 571», был организован Линь Лиго и предполагал лишь убийство Мао Цзэдуна. Линь Бяо отверг его, отдав предпочтение более сложному плану, получившему кодовое название «Гора нефритовой башни» - по имени района роскошных вилл под Пекином, где живет правящая элита. Там и предполагалось загнать Мао в ловушку.

Опасный замысел Линь Бяо требовал тайной помощи Советского Союза, который должен был имитировать нанесение удара по Китаю. Это дало бы министру обороны КНР повод объявить военное положение и взять Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая «под охрану», чтобы затем убить их и захватить власть в свои руки.

Затем, в июле 1971 года, мир узнал, что госсекретарь США Генри Киссинджер тайно посетил Китай и провел с Чжоу Эньлаем переговоры о путях ослабления напряженности, существовавшей в отношениях между двумя странами со времени прихода к власти в Китае коммунистов в 1949 году. В начале 1972 года намечался визит в КНР Президента Ричарда Никсона. Явное примирение с Соединенными Штатами - и дальнейшее ухудшение и без того натянутых отношений с Советским Союзом - делало необходимым как можно скорее приводить в действие план «Гора нефритовой башни». Выбор пал на день, когда Мао возвращался в Пекин из поездки на юг, - 11 сентября.

Однако Чжоу Эньлай тем временем, видимо, сумел выведать у дочери Линь Бяо про заговор ее брата, а может быть, и отца. Премьер предупредил Мао об опасности, и они приготовили Линь Бяо западню.

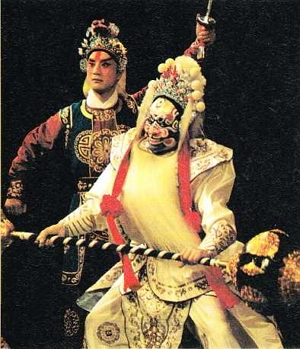

| Театр как орудие политики | |

|

Европейцев, посещавших Китай в XIX веке, привлекал и одновременно поражал уникальный вид народного искусства, соединявший музыку, пение, пантомиму и акробатику. В представлениях почти не использовался реквизит, но актеры были одеты в великолепные костюмы и причудливые маски. Поскольку в этих спектаклях драма смешивалась с пением, как в привычной им опере, европейцы называли их Пекинской оперой. Мао Цзэдун прекрасно понимал, что литература и искусство могут быть мощными орудиями в пропаганде коммунистических идей. «Литература и искусство предназначены для масс, - писал он еще в 1942 году. - Они создаются для рабочих, крестьян и солдат, которые и должны пользоваться их достижениями». Во время «культурной революции» Цзян Цин, четвертая жена Мао Цзэдуна, решила реформировать Пекинскую оперу, задаваясь вопросом, почему на сцене отражается жизнь горстки помещиков, кулаков и буржуазных элементов, а не 600 миллионов рабочих, крестьян и солдат. Ревизионисты, руководимые свергнутым главой государства Лю Шаоци, заявляла она, превратили Пекинскую оперу в «отдельное царство». Цзян Цин стремилась создать новые формы искусства, которые бы прославляли коммунизм. После смерти Мао в 1976 году Цзян Цин и троих других руководителей «культурной революции» заклеймили как «банду четырех». Суд приговорил их к смертной казни, замененной позднее на пожизненное заключение. Полный разрыв с искусством прошлого, которого Цзян Цин добивалась, просуществовал лишь столько, сколько она была у власти. Сегодня традиционная Пекинская опера снова занимает в Китае прежнее положение. |

Обед у Председателя Мао

Вечером 12 сентября министр обороны с женой были гостями на ужине в резиденции Мао Цзэдуна на Горе нефритовой башни. Мао сам открыл торжество, откупорив императорское вино, запечатанное в вазе времен династии Мин 482 года назад. На банкете подавали деликатесы, доставленные в Пекин самолетом со всего Китая. После десерта из свежих фруктов жена Линь Бяо сказала, что им с мужем пора уходить, чтобы дать хозяину Возможность отдохнуть с дороги. Но Мао, казалось, не хотелось прекращать веселье, и он попросил их побыть еще полчаса. Около 11 часов Мао Цзэдун лично проводил Линь Бяо и его жену до машины. А через несколько минут, на дороге, спускающейся от виллы Мао, и автомобиль и сидевшие в нем пассажиры были уничтожены ракетами, выпущенными из засады людьми из личной охраны «кормчего».

Чжоу Эньлай, опознав в обгоревших трупах Линь Бяо и его жену, сказал Мао. что следует объяснить исчезновение министра обороны так, чтобы Линь Бяо «не выглядел героем». Не проявив никаких чувств по поводу смерти человека, более сорока лет служившего ему и его партии, Мао приказал премьеру быстро продумать все детали официальной версии.

В этой трактовке заговора, на «Трайденте» бежал только Линь Лига. Когда преследовавшие его китайские истребители дали ракетный залп, самолет рухнул как раз над монгольской границей. Позже китайские власти высказали предположение, что родители разбились вместе с сыном, - этот вариант устраивал их гораздо больше, чем история со званым ужином, закончившимся смертью.

Так Мао избавился от соперника. В следующем году он приветствовал в Пекине Президента Никсона, и рядом с ним был его верный премьер Чжоу Эньлай. Мао Цзэдун прожил 83 года, и до самого конца он отказывался делить с кем-нибудь власть или назначать преемника, который после него встанет во главе этой самой многонаселенной страны.

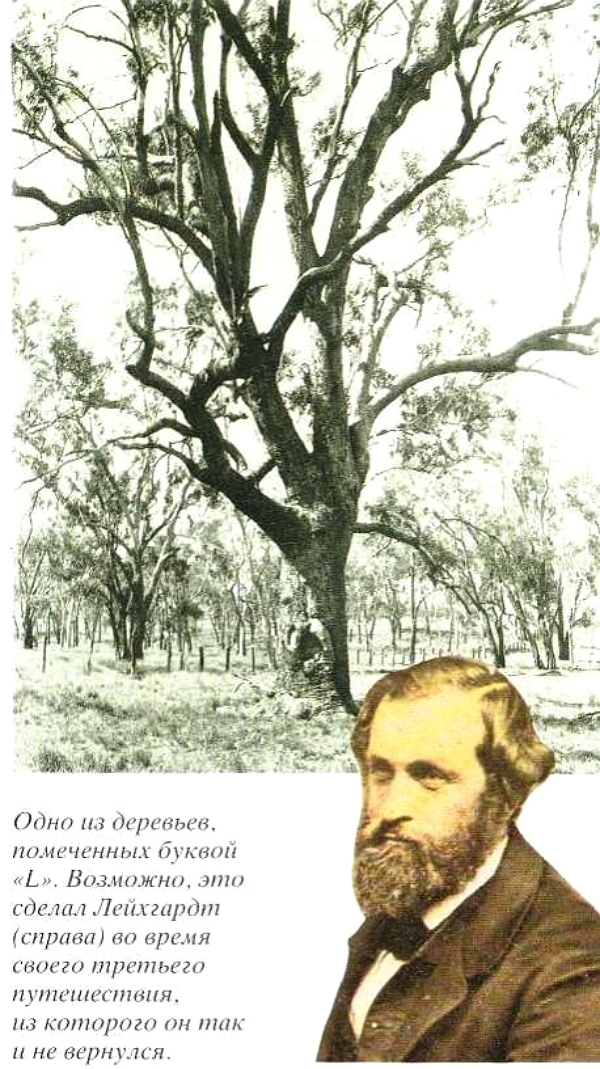

Его имя носят река, водопад, горный хребет и горная вершина, а также район Сиднея. В этом городе ему установлен памятник, а несколько лет назад был создан Фонд Людвига Лейхгардта. Австралийский писатель, лауреат Нобелевской премии Патрик Уайт включил историю его жизни в свой роман «Восс», по мотивам которого позднее была написана опера. Девять крупных экспедиций и множество небольших поисковых групп прочесывали континент с тех пор, как Лейхгардт и шесть его спутников пропали без вести во время последнего путешествия в 1848 году. «Их судьба - это великая тайна в истории открытия моей страны», - говорит австралийский писатель Гордон Коннелл.

|

|

Возможно, Лейхгардт был первым европейцем, достигшим хребта Макдоннелла. |

Страсть к путешествиям

Людвиг Лейхгардт родился в Пруссии 23 октября 1813 года в семье крестьянина, и у него было мало надежд на интересное будущее. Но благодаря своему усердию он смог поступить в Геттингенский университет, где ему предстояло выучиться на преподавателя гимназии. Два его однокашника, братья англичане Джон и Уильям Николсоны, должно быть угадав в нем талант, убедили его изучать естественные науки и медицину в Берлинском университете и даже предложили помогать ему деньгами в период учебы.

Проведя в Берлине два года, Лейхгардт, чтобы избежать обязательной военной службы, в мае 1837 года, так и не закончив курса, приезжает к Уильяму Николсону в Лондон. Позднее они вдвоем путешествуют по Франции, Швейцарии и Италии и планируют отправиться в Австралию, на практически неизведанный континент, где всего лишь полвека назад англичане стали создавать первые поселения. Когда подошло время отъезда, Николсон раздумал ехать, но оплатил дорогу другу и дал ему денег. Обеспеченный материально Людвиг Лейхгардт - или, как он предпочитал теперь себя величать, доктор Лейхгардт - в октябре 1841 года пустился в долгий путь в южное полушарие.

|

|

На карте Австралии (вверху) отмечены три экспедиции Людвига Лейхгардта. |

Рождение исследователя

Вот как описывает современник 28-летнего немца, прибывшего в Сидней 14 февраля 1842 года: «Ростом более ста восьмидесяти сантиметров, высокий лоб интеллектуала, маленькие серые умные глаза, темно-русые волосы. Нижнюю часть лица скрывают густая борода и усы, нос с легкой горбинкой...»

Следующие два года Лейхгардт зарабатывал на жизнь чтением лекций по ботанике и геологии и совершал короткие путешествия, собирая растения, насекомых и минералы. Примерно в это время у него появилась идея добиться славы, исследуя неизученные внутренние районы Австралии. Хотя он уже совершил героический 950-километровый пеший поход от Ньюкасла до Брисбена, Лейхгардт вряд ли подходил на роль путешественника-исследователя. Он был близорук, боялся огнестрельного оружия и плохо ориентировался на местности. Неудивительно, что от его услуг отказался главный геодезист Нового Южного Уэльса.

В Брисбене Лейхгардт узнал, что из-за финансовых затруднений отменили планировавшуюся властями экспедицию по северо-востоку Австралии до военной базы Порт-Эссингтон. Но фермеры в прибрежных районах по-прежнему хотели знать, где в глубине страны есть подходящие для сельского хозяйства земли. Тогда Лейхгардт вернулся в Сидней и объявил о готовности возглавить частную экспедицию - вместо несостоявшейся официальной, а вскоре у него уже было пять добровольцев и необходимая финансовая поддержка.

| Успешный переход - ужасной ценой |

|

|

Через двенадцать лет после того, как Лейхгардт пропал без вести, пытаясь пересечь Австралию с востока на запад, двум другим путешественникам - Роберту О'Харе Берку и Уильяму Джону Уиллсу - удалось осуществить эту задачу, но только с юга на север. 20 августа 1860 года Берк во главе хорошо оснащенного отряда из семнадцати человек, включая трех погонщиков верблюдов, вышел из Мельбурна. Когда в октябре экспедиция достигла самого северного поселения Менинди, импульсивный Берк вдруг решил, что дальше пойдут лишь девять членов группы. В середине декабря он оставил Уильяма Брахе и еще четырех человек в лагере на Купер-Крик, а сам вместе с Уиллсом и двумя другими спутниками пустился в путь к заливу Карпентария, до которого было еще более 1100 километров. Последние 50 километров до залива Берк и Уиллс шли одни. Выйти к морю им так и не удалось. Припасы скоро кончились, не прошло и трех недель, как один человек, Чарлз Грей, умер. 21 апреля трое оставшихся вышли к Купер-Крик. В лагере они нашли немного еды и записку от Брахе; прождав месяц после оговоренного срока, он покинул лагерь всего несколько часов назад! Берк решил идти на юго-запад вдоль Купер-Крик, но к концу июня и он и Уиллс скончались. Единственный выживший участник похода Джон Кинг попал к аборигенам, которые заботились о нем до тех пор, пока его не нашел посланный на спасение экспедиции отряд. |

Неспешным шагом

Снова прибыв в Брисбен, Лейхгардт набрал в свой отряд еще четырех человек; таким образом, весело распевая «Боже, храни королеву». 1 октября 1844 года десять участников экспедиции тронулись в путь (правда, двое вскоре повернули обратно). От конечной цели - Порт-Эссингтона - их отделяло более 2500 километров, если мерить по прямой, но Лейхгардт планировал идти вдоль русел ближайших от побережья рек и не углубляться в районы, показанные на его единственной карте сплошным белым пятном.

Для перевозки 500 килограммов провизии Лейхгардт обменял часть лошадей на быков, которые медленно двигались, но зато при необходимости их можно было забить на мясо. Невероятно, но путешественники взяли с собой лишь 9 литров воды, не считая индивидуальных фляжек. У первого же источника устроили лагерь и послали людей на поиски следующего. Затем вернувшиеся разведчики показывали дорогу остальным. Такой метод гарантировал безопасное продвижение, но отнюдь не быстрое.

К февралю 1845 года, по расчетам Лейхгардта, экспедиция прошла четверть пути, израсходовав три четверти съестных припасов. Однажды сам руководитель, с которым был один из двух аборигенов. участвовавших в походе, проблуждал несколько дней; от голодной смерти их спасли лишь два голубя, убитых туземцем. «Чтобы хоть чем-то наполнить голодный желудок, я глотал голубиные кости и ноги», - писал Лейхгардт. «Удивительно, как быстро человек перестает быть разборчивым в еде», - заметил руководитель экспедиции. Они разнообразили свой рацион раками и угрями, которых ловили в реках, а в гнездах диких пчел находили «такой сладкий и душистый мед. какого нам никогда раньше не доводилось пробовать». Лейхгардт экспериментальным путем выяснил, что некоторые растущие у источников воды растения можно варить и есть как средство от цинги - хотя эта профилактика имела и неприятный побочный эффект, люди страдали от жестокого поноса.

Весь март и апрель путешественники неторопливо шли вперед, присваивая встречным рекам и горам имена оставшихся на побережье друзей. В начале мая отряд взял курс на северо-запад, к заливу Карпентария и конечному пункту экспедиции на северном побережье континента.

Однажды ночью в конце июня, когда они уже приближались к заливу, на их лагерь напали вооруженные копьями аборигены. Натуралист Джон Гилберт был убит, еще два человека получили ранения. Передохнув всего два дня. отряд продолжил путь, сильно потрясенный происшедшим, но полный решимости достичь цели. 17 декабря 1845 года, пройдя за 14 с половиной месяцев около 5000 километров, экспедиция Лейхгардта вошла в Порт-Эссингтон.

|

Герой Австралии

Участники похода вернулись в Сидней морем, их встречали как героев, как восставших из мертвых. Лейхгардт составил карту значительной части северо-восточной Австралии, обнаружив там «прекрасные земли, почти без исключения подходящие для выпаса скота». Благодарные граждане щедро вознаградили первопроходца (это были первые деньги, заработанные 32-летним Лейхгардтом) и собрали дополнительную сумму, чтобы разделить ее между шестью другими членами его отряда.

Лейхгардт теперь без особого труда нашел средства для второй экспедиции, которая должна была пересечь северную часть материка, а затем спуститься на юг до Перта вдоль западного побережья. 7 декабря 1846 года Лейхгардт в сопровождении шестерых европейцев и двух аборигенов вновь пустился в путь, взяв с собой 270 коз, 108 овец, 40 быков, а также мулов и овчарок.

Отряду пришлось испытать все тяготы сезона дождей: день и ночь они были мокрыми до нитки, ветер рвал в клочья их легкие палатки. Вскоре всех поразила болотная лихорадка, и иногда они были вынуждены пить одну холодную мутную воду, гак как ни у кого не было сил развести огонь и приготовить чай. При жаре свыше 40 градусов людям приходилось ехать верхом в одежде, чтобы уберечься от укусов слепней, а по коже измученных насекомыми лошадей часто струилась кровь.

Менее чем через полгода отряд вернулся, пройдя всего 800 километров на северо-запад по «самой жуткой земле, на которую ступала нога белого человека». как выразился один участник экспедиции. Болезни и раздоры - Лейхгардта обвиняли в том, что он берет себе пищу, предназначенную больным, - с самого начала обрекли предприятие на неудачу.

|

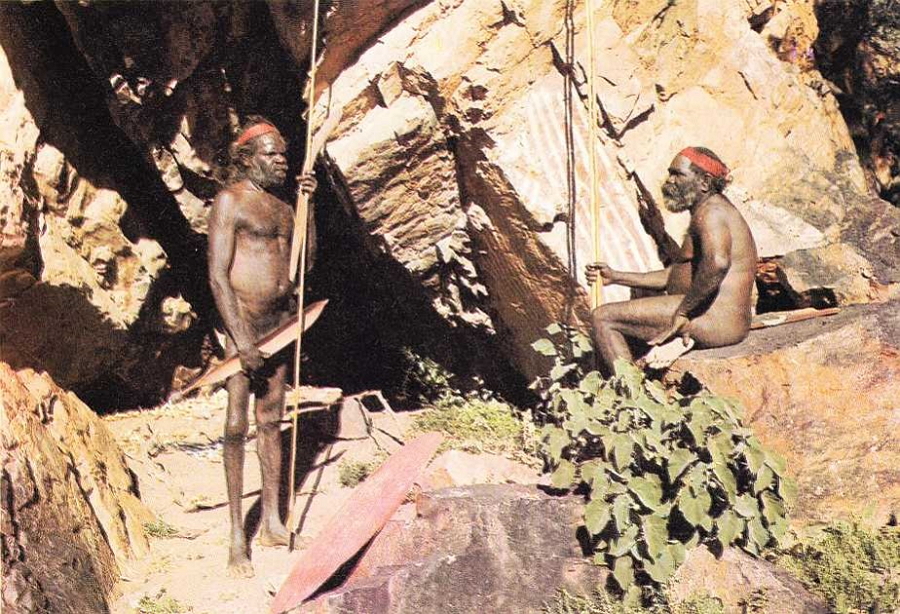

Исконное население Австралии |

|

Коренные жители Австралии, аборигены, пришли на южный континент более 50 тысяч лет назад из Юго-Восточной Азии, пересекая океан по островам. В январе 1788 года первые английские колонисты - 736 осужденных за преступления мужчин и женщин - прибыли в бухту Сиднея на 11 кораблях Первого флота. Они были гораздо менее приспособлены к жизни на новой родине, чем те первобытные люди, которых они там встретили. Эти охотники и собиратели ходили практически голыми, а их основными орудиями были бумеранг, копье, каменный топор и палочки для добывания огня. 750 тысяч аборигенов делились на 600 племен с разными языками и обычаями. Вся их жизнь была тесно связана с природой, мужчины были терпеливыми и умелыми охотниками, а женщины собирали съедобные растения. Каждое племя имело свою территорию, и территориальные права племен строго соблюдались. Судьба австралийских аборигенов, как и индейцев Северной Америки, - это печальный этап в истории открытия и заселения европейцами новых земель. Британия установила свое владычество над территориями, необходимыми для поселений сосланных в Австралию преступников, мало считаясь с претензиями коренных обитателей. «Куда бы ни ступала нога европейца, - писал Чарлз Дарвин после посещения Австралии в 1836 году, - это почти всегда влечет гибель коренных жителей». У аборигенов отбирали земли, где они привыкли охотиться, их косили невиданные прежде болезни, пришельцы приобщали их к алкоголю, использовали как дешевую рабочую силу. В результате численность коренных австралийцев катастрофически сокращалась: к 1901 году их насчитывалось всего 66950, а к 1921 году - 60479. Вторая мировая война ознаменовала поворот в отношении к исконным обитателям Австралии. Когда тысячи солдат послали сражаться в заморских странах, создалась острая нехватка рабочих рук. Аборигенов стали брать на работу, и многим из них впервые платили за их труд деньги. В послевоенные годы они получили гражданство и право голоса, больший доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, право владеть землей и право самим выбирать, оставаться аборигенами или ассимилироваться с австралийцами европейского происхождения. Перепись населения 1991 года показала, что их численность выросла до 238575 человек. |

|

|

Мало кто из австралийских аборигенов придерживается сегодня традиционного образа жизни охотников и собирателей. |

Последний поход

Лейхгардт не отказался от мечты пересечь Австралию и, несмотря на печальный провал второй экспедиции, уже в начале 1848 года собрал новый отряд. 4 апреля он написал последнее письмо - с овцеводческой фермы в 400 километрах к западу от Брисбена, - прежде чем с четырьмя белыми и двумя аборигенами, 50 быками, 20 мулами и 7 лошадьми отправиться на северо-запад.

Прошло два с половиной года, а об экспедиции Лейхгардта не было никаких известий. Однако это не вызывало особого беспокойства у его друзей и тех. кто его финансировал, они понимали, какое грандиозное предприятие он затеял. Но в конце 1850 года на ферме Сурат, расположенной менее чем в 80 километрах от того места, где стартовала экспедиция, появился абориген, который принес тревожные новости. Как он слышал от другого аборигена, несколько белых и двое темнокожих мужчин были убиты западнее реки Мараноа - как раз там, где должны были проходить Лейхгардт и его спутники. Напав среди ночи, туземцы уничтожили весь отряд, перебили животных и скрылись.

Деревья, помеченные буквой «

L»В Порт-Эссингтон был послан корабль, на случай, что там может появиться Лейхгардт, если он пошел по следам своей первой, успешной экспедиции, но в тех местах его не видели. Джон Макдауэлл Стюарт, проводивший поиски на северо-западе. сообщил, что в районе, где, насколько известно, никогда не бывали европейцы, обнаружены таинственные следы. Следы, как сказал Стюарт, «были оставлены длинной и узкой стопой с высоким подъемом и крупным большим пальцем... и скорее напоминали отпечаток ноги белого человека. чем аборигена». В конце концов, после того как поселенец по имени Гидеон Лэнг подтвердил сообщение об убийстве на реке Мараноа, правительство выделило средства на поиски, но из-за засухи они были начаты только в 1852 году.

Человек, назначенный руководителем поискового отряда, был смыт за борт и утонул по пути из Сиднея в Брисбен, и группу возглавил Ховенден Хили, участник второй экспедиции Лейхгардта. Он был уверен, что вблизи реки Мараноа убили именно Лейхгардта и его людей, и сосредоточил поиски в этом районе. Жившие там аборигены повторили уже известную историю, но добавили, что виноваты во всем два аборигена из отряда Лейхгардта, которые приставали к местным женщинам.

В середине июня 1852 года, перенеся поиски к реке Уоррего, Хили обнаружил следы стоянки и дерево, на стволе которого была вырезана буква «L». а над ней - «XVA». Могла ли эта буква означать «Лейхгардт», a «XVA» - 15 апреля, дату, наступившую всего через 11 дней после того, как экспедицию видели в последний раз? Неподалеку нашли еще два дерева, помеченные таким же образом. Хили прекратил поиски и вернулся с докладом, что члены пропавшей экспедиции, несомненно, были убиты аборигенами.

Белый дикарь

До конца десятилетия еще дважды предпринимались поиски, а в апреле 1861 года поступило сообщение - от того самого Стюарта, который за десять лет до этого нашел следы, - о заброшенной хижине у горы Стерт на крайнем северо-западе Нового Южного Уэльса, больше похожей на постройку белого человека, чем аборигена. Обнаружили новые деревья с буквой «

L». Позднее, в 1871 году, после упорных слухов о «белом дикаре», живущем среди аборигенов на западе Квинсленда, офицер полиции Дж. М. Гилмор возглавил еще один поисковый поход в глубь страны. Он вернулся с шестью парами мужских брюк, обрывками шерстяных одеял, мешком, сделанным из человеческих волос - прямых, а значит, принадлежавших белым людям, и костями, которые, как выяснилось, тоже принадлежали европейцам. Безусловно, все это были следы какой-то экспедиции, но какой именно? Лейхгардт был не единственным путешественником, без вести пропавшим в те годы.В 1938 году, через 90 лет после исчезновения Лейхгардта, была предпринята очередная - девятая - попытка найти его следы. Поводом для нее послужили сообщения о костях, найденных на краю пустыни Симпсон. Кости, как оказалось, принадлежали аборигенам, но там же нашли две английские монеты, отчеканенные до того, как Лейхгардт покинул Англию. Могли ли это быть его монеты?

Смерть на реке Диамантина?

Проведя скрупулезное расследование, взвесив все имевшиеся факты, Гордон Коннелл в 1980 году опубликовал свои выводы о судьбе Людвига Лейхгардта.

По его мнению, Лейхгардт достиг Арнемленда, но затем повернул на юг, возможно, чтобы тем же путем вернуться в Квинсленд. У одного из источников недалеко от того места, где река Диамантина пересекает границу Южной Австралии, он и его люди попали в засаду и были убиты. Там были обнаружены останки европейцев. Он мог также погибнуть и во время бурного разлива Диамантины и Купер-Крик.

Если заключения Коннелла верны, то это значит, что Лейхгардт преодолел около 4800 километров - рекордное расстояние для того времени. Судя по всему, трагедия настигла его всего в 800 километрах от начального пункта. И знания о природе районов, расположенных в глубине Австралии, принес не он, а многочисленные экспедиции, посланные на его поиски.

В

воскресенье около

десяти часов вечера Филипп Кристоф, граф

Кенигсмарк вышел из своего дома в Ганновере на

севере Германии и под покровом темноты поспешил

к стоявшему на берегу реки Лейне замку. Утром он

получил записку с приглашением попозже ночью

навестить юную супругу кронпринца Ганноверского

Софию Доротею. Письмо было написано незнакомым

почерком, однако Филипп с радостью согласился

пойти на тайное свидание со своей возлюбленной,

потому что уже много недель им не удавалось

побыть наедине. Возможно, он подумал и о том,

что это был особый день: ровно четыре года назад

они впервые обменялись любовными посланиями.

В

воскресенье около

десяти часов вечера Филипп Кристоф, граф

Кенигсмарк вышел из своего дома в Ганновере на

севере Германии и под покровом темноты поспешил

к стоявшему на берегу реки Лейне замку. Утром он

получил записку с приглашением попозже ночью

навестить юную супругу кронпринца Ганноверского

Софию Доротею. Письмо было написано незнакомым

почерком, однако Филипп с радостью согласился

пойти на тайное свидание со своей возлюбленной,

потому что уже много недель им не удавалось

побыть наедине. Возможно, он подумал и о том,

что это был особый день: ровно четыре года назад

они впервые обменялись любовными посланиями.

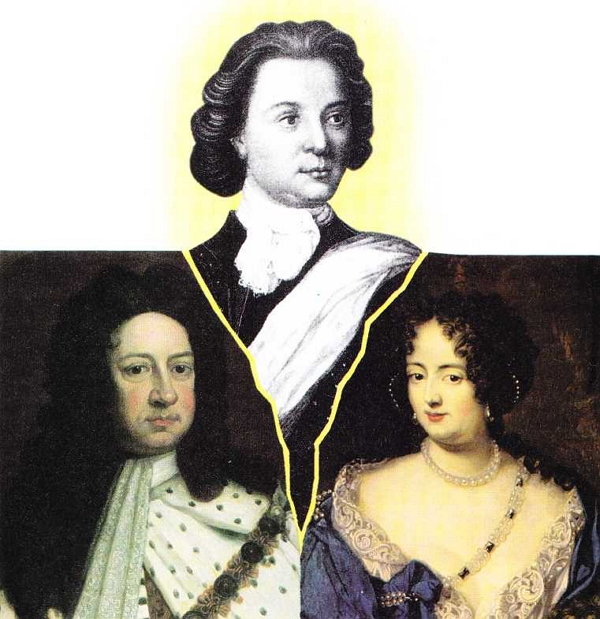

София Доротея не писала записку и никому не диктовала ее, поэтому неожиданное появление возлюбленного удивило ее, но и обрадовало. Может быть, у них и возникло подозрение, что это письмо - ловушка, но счастье снова быть вместе оказалось сильнее осторожности, необходимой, когда идешь на столь опасную встречу. В любом случае, должно быть, решили они, скоро игра в прятки для них кончится. Уже на заре Софию Доротею будет ждать карета. Наконец-то кончится притворство, в котором она жила, выйдя замуж без любви за своего двоюродного брата Георга Людвига, и она навсегда покинет дворец, так и не ставший ей домом. Завтра она начнет новую жизнь - с Филиппом.

Прежде чем расстаться, любовники обговорили последние детали тщательно спланированного побега; теперь им оставалось лишь считать часы до рассвета. Но напрасно София Доротея ждала Филиппа на следующее утро. Он так и не появился и не прислал записку с объяснением того, что помешало их планам. Филипп исчез, и больше его никто никогда не видел. В отчаянии, страшась худшего, София Доротея обратилась к одному из членов придворного тайного совета, умоляя его раскрыть тайну исчезновения Филиппа. «Меня бросает в дрожь от одной мысли, что граф Кенигсмарк мог попасть в руки этой женщины...» Какой женщины так боялась София Доротея и почему? И что же на самом деле случилось с Филиппом после

того, как он оставил покои кронпринцессы? Чтобы разгадать эту загадку, необходимо заглянуть в предысторию несчастного замужества Софии Доротеи, на фоне которого разворачивались события любовного романа с роковым концом.

|

|

Граф Кенигсмарк тайком входит в Ганноверский замок, спеша на свидание с кронпринцессой. Они думали, что больше им не придется встречаться украдкой, на следующее утро они собирались бежать. |

Брак как ход в политической игре

Браки по расчету между соперничающими династиями были обычным делом в Германии, разделенной на мелкие княжества и королевства. Лю

бовь при заключении подобных союзов не имела никакого значения. Тем не менее редко когда жених и невеста испытывали друг к другу такую неприязнь, как София Доротея и Георг Людвиг. Они невзлюбили друг друга еще с детства, но зародилась эта враждебность в обеих семьях в предыдущем поколении.Отец невесты, герцог Брауншвейг-Целльский Георг Вильгельм, в свое время был помолвлен с другой Софией, принцессой из соседнего пфальцгерцогства Рейнланд. Не желая расставаться с привычной холостяцкой жизнью, Георг Вильгельм расторг помолвку и отказался от невесты в пользу младшего брага, Эрнста Августа. А чтобы сделать этот брак более привлекательным для обеих сторон, он в 1658 году подписал обязательство, по которому обещал, что никогда не женится и что после его смерти герцогство Брауншвейг-Целле объединится с унаследованным братом герцогством Брауншвейг-Люнебургским.

Спустя несколько лет после заключения соглашения с младшим братом убежденный холостяк Георг Вильгельм влюбился во француженку по имени Элеонора д’Ольбрёз. Не желая, чтобы она была всего лишь его любовницей, он решил аннулировать свое обязательство и вступить с ней в законный брак. Для этого он обратился в Вену к Леопольду I, который в качестве императора Священной Римской империи правил непрочным союзом германских государств. Его прошение было удовлетворено только в 1676 году. Элеонора стала герцогиней Брауншвейг-Целльской, а их дочь София Доротея, которой к тому времени исполнилось десять лет, была признана законной и получила титул кронпринцессы.

В Ганновере, при дворе Эрнста Августа, такое развитие событий вызывало подозрения. Обещанное воссоединение двух герцогств оказалось под угрозой. К счастью, братьям удалось найти решение этой проблемы: София Доротея должна выйти замуж за своего двоюродного брата Георга Людвига, старшего сына Эрнста Августа.

В политическом смысле такое решение представлялось идеальным, но Софию Доротею оно совсем не устраивало. Она не привыкла к строгому протоколу, ее удивляли и беспокоили придворные интриги - иными словами, она неуютно себя чувствовала в Ганновере. Хуже того, у ее мужа была любовница - как и у ее свекра. По странному этикету того времени любовница герцога Эрнста Августа графиня Платен претендовала на более высокий статус при дворе, чем кронпринцесса. После рождения в 1683 году сына, а через четыре года и дочери Георг Людвиг окончательно охладел к жене. Поэтому неудивительно, что София Доротея так быстро поддалась чарам красавца графа Кенигсмарка, когда он в 1688 году появился при дворе.

|

|

Брак между Георгом Людвигом (слева) и Софией Доротеей (справа) был заключен без любви, и кронпринцесса неуютно чувствовала себя в замке на берегу реки Лейне (рисунок внизу). Неудивительно, что она так легко поддалась чарам друга детства Филиппа Кристофа, графа Кенигсмарка (в центре). |

|

Любовь к Марсу и Адонису

Филипп Кристоф, граф Кенигсмарк приехал в Ганновер 23-летним молодым человеком - на год старше Софии Доротеи. Его семья происходила из Германии, но богатства и власти достигла на службе у шведского короля.

Филиппа вместе со старшим братом Карлом Иоганном в 1680 году послали в Лондон обучаться искусству танца, верховой езды и фехтования, предполагая, что по завершении своего образования они посвятят себя более интеллектуальным занятиям в Оксфорде. Но Филипп наделал карточных долгов, а Карл Иоганн оказался причастным к смерти одного знатного человека, с женой которого он флиртовал. Карлу Иоганну удалось покинуть Англию и избежать наказания, но этот скандал сделал невыносимым и положение младшего брата. В 1682 году он вернулся в Германию и следующим летом поступил на службу в армию императора Леопольда I, которая в то время отвоевывала у турок Венгрию.