Спасение от хищников

«Жизнь

животного, на которого охотятся хищники, ВСЕГДА висит НА ВОЛОСКЕ: ОНО НЕ ЗНАЕТ,

ГДЕ ДОПУСТИЛО ОШИБКУ, ПОКА НЕ ЗАМЕТИТ АТАКУЮЩЕГО ЛЬВА. ОДНАКО ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА ВОВСЕ НЕ ОЖИДАЕТ СМЕРТИ ПОСТОЯННО».

ДЖОРДЖ Б. ШЕЛЛЕР. «ЗОЛОТЫЕ ПРИЗРАКИ, ЛЕТЯЩИЕ КОПЫТА», 1974

|

|

|

|

|

|

|

Притворщики. |

Натюрморт. |

Цветовой код. |

Не

проглотить! |

Спасаясь бегством. |

Не много найдется животных, которые не боятся встречи с хищником. Для большинства внезапная смерть - вполне реальная перспектива. Однако жизнь - это не просто выживание. Она включает добывание пищи, поиски полового партнера и охрану территории. Когда самец зебры пасется, опустив голову к земле, или борется с другим жеребцом за обладание гаремом, он не может в то же время бдительно следить, не появились ли поблизости львы. Поскольку невозможно все время быть настороже, потенциальные жертвы обладают разнообразными средствами пассивной защиты. Одни маскируются, другие, наоборот, привлекают внимание, предупреждая о своей ядовитости или иных опасных свойствах. Не последнюю роль играют броня и средства самозащиты. Зебры, к примеру, находят спасение в своей многочисленности. А когда стадо в панике спасается бегством, им помогает полосатая окраска, сбивающая с толку преследователей.

|

|

|

Кроткий гигант. |

Когда животные одного вида держатся вместе, хищнику труднее выбрать жертву и напасть.

В стае против прожорливого врага

Большую часть года атлантические тупики проводят в море, ныряя за мелкими рыбами и ракообразными. Каждое лето, когда начинается сезон размножения. они отправляются к местам гнездовий на прибрежных скалах. Здесь им приходится соседствовать с крупными и прожорливыми морскими чайками. Чтобы защитить от хищников яйца и птенцов, тупики гнездятся колониями, насчитывающими порой до миллиона особей, и устраивают гнезда в неглубоких норах. Семейная пара может вырыть собственную нору или занять брошенную кроличью. Самка откладывает одно яйцо; вылупившегося птенца родители выкармливают в течение 6 недель.

|

|

|

|

В безопасности. Тупики гнездятся огромной колонией на одном из Оркнейских островов (справа) и всей стаей летают за пищей для птенцов. |

|

Среди суеты и гвалта птичьего базара кормящие тупики-родители на своих коротких крыльях без устали летают взад-вперед. зажав в треугольном клюве по десять и более рыбок сразу.

Челночные полеты вовсе не случайное явление - это нескончаемый круговорот жизни птиц. Однако на пути между норой и морем их поджидают морские чайки, которые, будучи гораздо крупнее тупиков, легко могут перехватить их в воздухе. Чтобы не попасться, тупики курсируют по своим делам стаей. В летящей массе тупиков чайкам трудно выбрать жертву, и обычно они хватают отставших от стаи.

Родители улетают на зиму е море, а птенцы остаются в норе примерно 7 недель, пока не научатся хорошо летать. Только тогда они покидают гнездо, причем ночью, стараясь избежать встречи с чайками.

Встречай опасность в боевом строю

Главные враги павианов - леопарды. Эти хищники незаметно подкрадываются к добыче, внезапно выскакивают из засады и хватают какое-нибудь животное, пока остальные не изготовились для обороны.

|

|

|

Линия обороны. Самец принял оборонительную позу, типичную для крупных обезьян. Так ведут себя африканские павианы при встрече с леопардом |

Африканские павианы, столкнувшись с леопардом на открытой местности, отбросив гордость, спасаются бегством, если есть такая возможность. Когда бежать некуда, они отступаю «боевым порядком».

Лидирующие самцы, ростом с крупную собаку, угрожающе обнажают клыки и прикрывают о: хищников самок с детенышами. Даже такой сильный зверь, как леопард, избегает вступать в борьбу с матерым павианом-самцом.

Открытые пространства павианы обычно пересекают организованной группой, в центре которой располагаются самки и детеныши, а вокруг них - самые сильные самцы. Самцы низших рангов идут впереди и замыкают колонну.

Сигналы тревоги спасают мангустов

На рассвете желтоклювые токи собираются стаями на вершинах одиночных деревьев, растущих в злаковниках Восточной Африки. Неподалеку в покинутом термитнике может располагаться группа карликовых мангустов. Но желтоклювые токи не представляют никакой опасности для мангустов, напротив - их связывают давние и необычайно взаимовыгодные отношения.

Карликовые мангусты невелики - чуть больше крысы, и у них много врагов, в том числе гиены и коршуны. Поэтому они постоянно настороже и ради безопасности объединяются в колонии численностью до 20 особей; на вершине термитника, где обитают мангусты, обычно сидит один из зверьков, который наблюдает за обстановкой и при необходимости подает сигнал тревоги. В этом ему помогают желтоклювые токи.

В отличие от других видов мангустов карликовые охотятся не в одиночку, а группой. Пока они снуют по земле в поисках насекомых и мелких млекопитающих, токи летают вокруг, играя роль дозорных. Свою выгоду птицы находят в том, что поедают насекомых, которых вспугивают мангусты. Токи, обладающие острым зрением, в случае опасности издают специфические крики, предупреждая своих «компаньонов».

Крылатый дозор

Общий враг мангустов и желтоклювых токов - хищные птицы, но токи предупреждают мангустов и о тех хищниках, которые не опасны для них самих. Если к тому времени, когда токи прилетают к месту сбора, мангусты еще не появились, птицы будят их громкими криками. В свою очередь, если зверьки уже вышли на поиски пищи, а токов еще нет. мангусты будут терпеливо ждать крылатых дозорных.

В определенном смысле эти два вида - конкуренты за пищу, но токи не нападают на детенышей мангустов, а лишь отпихивают зверьков, если они мешают им во время трапезы. Мангусты в свою очередь прогоняют токов, если пищи не хватает.

Отвратительные на вкус

Клопы-щитники в случае опасности издают неприятный «клопиный» запах. Вероятно, и на вкус они отвратительны. Демонстративно яркая окраска многих клопов, предупреждающая об их несъедобности, - это способ избежать нападения хищников, включая птиц, или паразитических перепончатокрылых, откладывающих свои яйца в других беспозвоночных.

|

|

|

|

Среди себе подобных. Полосатые сомики (справа) плавают стайкой - так у каждой особи меньше шансов попасть в зубы хищнику. Личинки клопов-щитников (слева) тоже держатся вместе. Мать может находиться с ними и защищать их. |

|

Вышедшие из яиц бескрылые личинки клопов-щитников тоже имеют пахучие железы; они часто образуют большие скопления, что усиливает эффект предупреждающей окраски. Ярко-желтые личинки одного из перуанских видов выстраиваются рядами и размахивают ножками, подражая бабочкам, которых хищники избегают из-за их шипов. Личинки держатся вместе до тех пор, пока не превратятся во взрослых насекомых, способных летать.

Если не двигаться, то и маскировка вовсе не нужна.

Сиди смирно - останешься живым

Даже когда опасность совсем близко, многие животные просто замирают, инстинктивно зная, что именно движение привлекает внимание. При этом отпадает необходимость прятаться.

|

|

|

Где же он? Незаметный на фоне покрытой лишайником коры, плоскохвостый геккон неподвижно сидит на стволе дерева, греясь на солнце. Форма хвоста, напоминающая лист, тоже способствует маскировке. |

Обитающая в глухих уголках Австралии бородатая агама, достигающая 60 см в длину, при виде опасности остается на месте, например на ветке дерева, только как бы каменеет, подняв чешуйчатую голову. Хотя она и заметна на том фоне, где лежит, зато совершенно не похожа ни на что съедобное, так что, скорее всего, хищники ее не тронут.

Родственный этой ящерице более мелкий бархатный геккон, скручиваясь кольцом, копирует форму головчатого соцветия кустарника банксии.

Холоднокровным животным необходимо греться на солнце. В это время даже тех, кто обладает маскирующими анатомическими особенностями и окраской, могут выдать отбрасываемые ими четкие тени.

У мадагаскарского плоскохвостого геккона по бокам головы и туловища и на ногах имеются бахромчатые кожные выросты, которые искажают очертания животного и его тени. Кроме того, окраска и фактура тела этой ящерицы почти точно воспроизводят вид древесной коры. Благодаря такой маскировке геккон нежится на солнышке безо всякого риска для жизни.

Прячься в тростнике

Весной в зарослях тростника по берегам водоемов Европы и Азии разносятся своеобразные призывные крики caмцов выпи. Эти брачные «песни» слышны на расстоянии более 1.5 км. Но как только яйца отложены, выпи делают все, чтобы не привлекать к себе внимания. Их небрежные округлые гнезда неприметные среди тростника, тем не менее могут быть обнаружены норками и другими хищниками, обитающими в болотистой местности.

|

|

|

Защитная вертикаль. Вытянув шею и подняв клюв, выпь неподвижно стоит среди тростника. Буро-желтая полосатая окраска нижней стороны тела сливается со стеблями тростника. В итоге птицу почти невозможно заметить. |

Чтобы стать совершенно незаметной, выпь замирает, подняв клюв вертикально вверх - в этой позе она «вписывается» в фон, создаваемый стеблями тростника. Глаза выпи устроены таким образом, что она может смотреть вниз, не опуская голову, т. е. ничем не выдавая свое присутствие.

Охранять детенышей можно издали

В отличие от большинства диких животных самки североамериканского белохвостого оленя в первые недели жизни детенышей по нескольку часов подряд проводят вдали от них. Такое поведение, свойственное и другим лесным видам оленей, имеет целью обезопасить потомство.

|

|

|

Настороже. Детеныши белохвостого оленя, чтобы выжить, должны постоянно быть настороже и замирать при малейших признаках опасности. |

Олениха делает все, чтобы детеныша никто не заметил. Для устранения запаха она как можно скорее облизывает новорожденного, а между кормлениями оставляет его одного. Быть рядом -значит привлекать внимание, поэтому мать уходит и наблюдает за олененком издали. Тот лежит неподвижно в густых зарослях. Окраска оленят маскирующая: светлые пятнышки на спинке выглядят как солнечные блики на листве. Оленята появляются на свет хрупкими и беспомощными, но покрытыми шерстью. Глаза у них открыты с рождения, и вскоре они настороженно следят за окружающим. Благодаря высокоразвитым органам чувств и выработанной веками стратегии выживания риск пасть жертвой рыси или другого хищника для оленей не особенно велик.

Беги - замри

Скачущий по полю заяц-русак - не редкость в европейской сельской местности. Заметив лисицу или собаку, он в первую очередь припадает к земле, прижимает уши и замирает на месте. На открытом пространстве, например на пашне, этот прием весьма эффективен. Только если враг подойдет близко, заяц бросится наутек.

Прежде чем расходовать силы на бегство, заяц старается как можно дольше оставаться незамеченным и принимает решение удирать лишь в самый последний момент. Если зайца не обнаружили сразу, то его внезапное стремительное отступление собьет хищника с толку.

|

|

|

На безопасной высоте. Устроившись в развилке дерева, трехпалый ленивец незаметен на фоне листвы благодаря зеленоватому оттенку шерсти. |

Кому не приходится ни замирать, ни быстро убегать, так это трехпалому ленивцу, обитающему в тропических дождевых лесах Центральной и Южной Америки. У ленивца почти нет естественных врагов, в связи с чем он ведет малоподвижный образ жизни. Большую часть времени это крупное животное висит спиной вниз где-нибудь на ветке высоко в лесном пологе, невидимое и недосягаемое. Ленивец очень редко чистится и медленно линяет, и в его длинной бурой шерсти поселяются микроскопические синезеленые водоросли, придающие ей зеленоватый оттенок и способствующие маскировке.

Прячься в песке

Американские черные водорезы гнездятся по берегам рек. озер и на морских побережьях, где на их птенцов могут нападать чайки и другие летающие хищники. Поэтому птенцы с самого раннего возраста должны заботиться о себе. При малейшей опасности птенец роет небольшую ямку в песке и сидит в ней. пока угроза не минует. Благодаря крапчатому оперению он почти сливается с субстратом.

Если же поблизости есть подходящее низкое растение, например со стелющимися по земле побегами, то птенец прячется между ветками, прижимая клюв как можно ближе к коре. Ветви скрывают очертания птицы, и она совсем незаметна.

Пе выходи из дому

Под зеленью зарослей талассии, покрывающих восточную часть Большого Барьерного рифа у побережья Австралии, живут крабы, которые избавились от опасностей открытого водного пространства тем, что не покидают свое убежище. Там они чувствуют себя защищенными и находят пищу - крошечные организмы, живущие на водорослях, на фоне которых крабов скрывает панцирь зеленоватого оттенка.

|

|

|

Защитный наряд. Полупрозрачный зеленый панцирь делает крабов невидимыми для врагов. |

Живущих среди кораллов мелких рыбок - морских собачек - пятнистая окраска маскирует во время поисков пищи.

Спасают не только стремительный полет и быстрый бег, но также маскировка и разные хитрости.

Изменение внешности

С тех пор, как появилось огнестрельное оружие, основное на войне - это камуфляж. Солдаты роют окопы, чтобы спрятаться в них и слиться с окружающей обстановкой, надевают специальную форму из ткани с разноцветными пятнами, скрадывающую контуры тела.

|

|

|

Обманчивые очертания. В затуманенном пылью, дрожащем от жары воздухе стая страусов издали похожа на заросли кустарника. У этих птиц есть и другие способы защиты. Они очень быстро бегают а мощными ногами могут наносить удары, которых опасаются даже крупные хищники. |

Страусы прибегают к такому методу зашиты с незапамятных времен. Эти крупные, ростом почти 2,5 м. птицы живут на равнинах с редким кустарником, где трудно спрятаться. На помощь приходит жара, из-за которой в воздухе над поверхностью земли стоит марево. Почуяв опасность, страус прячет голову под крыло, поднимает хвост, распускает перья и стоит неподвижно. Издали в дрожащем воздухе группа птиц похожа на кусты с круглыми кронами и длинными тонкими стволами.

Если же враг все-таки разобрался. кто есть кто, страусы спасаются бегством. Они могут развивать скорость до 72 км/ч. так что их не догонит никакой хищник.

Гардероб по сезону

В процессе эволюции у многих животных выработалась окраска, маскирующая их на окружающем фоне: полосы у тигра имитируют чередование света и тени в лесу, квакщи ярко-зеленым цветом подражают листве. Если среда обитания значительно изменяется в зависимости от времени года, нужны особые приспособления.

|

|

|

|

Камуфляж. Большой козодой (слева) и золотистая ржанка (справа) незаметны благодаря оперению и неподвижности. |

|

Подобно другим птицам, живущим там, где по нескольку месяцев лежит снег, распространенная в Скандинавских странах белая куропатка меняет оперение: зимой оно белое, а летом рыжевато-бурое. Это превращение происходит постепенно, вслед за переходом природы от лета к осени, а затем к зиме.

Белые куропатки, обитающие в тундре и примыкающих к ней горных и лесостепных пространствах, всегда начеку: они ждут нападения хищников - рысей, диких кошек и орлов. Выживание куропатки зависит от эффективности покровительственной окраски; наибольшую безопасность дает полноценный зимний наряд, когда вся земля покрыта снегом.

Весной, когда снег тает, тундра похожа на лоскутное одеяло: некоторые участки еще под снегом, другие голые, где-то есть растительность. Пока сохраняется зимнее оперение, куропатка кормится только на снегу. Лишь после того, как оперение полностью сменится на летнее, птица перемещается на оттаявшие участки. Куропатка предпочтет остаться голодной, чем рискнет появиться на контрастном фоне.

Красота не напоказ

Золотистые ржанки немалую часть года позволяют себе тасоваться на открытых местах в тундре и на болотах. У этих птиц очень красивое оперение: нижняя сторона тела белая с черным, а спинная - темная с желтыми пятнами.

Но когда приходит время насиживать яйца, ржанки стараются не привлекать внимания, и на помощь приходит покровительственная окраска. Самка, сидящая в гнезде, сливается пятнистой спинкой с окружающим фоном - колышущейся на ветру, усеянной цветами травой.

|

|

|

Мохнатый волосатохвост. Покровительственную окраску этой летучей мыши создают «седые» кончики волос. |

Родственная золотистой ржанке птичка под названием пигалица-кузнец, обитающая в африканских злаковниках с редкими деревьями, обладает столь броским черно-белым оперением, что о маскировке и речи нет. Зато она очень ловко устраивает гнездо, часто откладывая темные крапчатые яйца в кучу помета зебры, где даже самый голодный хищник вряд ли станет искать пищу.

Еще один представитель семейства ржанок - галстучник, гнездящийся на галечниковых отмелях, - откладывает крапчатые яйца просто в ямку среди камешков, на фоне которых они совершенно незаметны. Птенцов тоже трудно различить среди мелких камешков. Взрослые птицы имеют покровительственную окраску: спинка - бурая, а брюшко - черное с белой полосой.

Чтобы птица могла спокойно спать днем на открытой местности. нужна очень надежная маскировка. Белогорлый южноазиатский козодой охотится по ночам на ночных бабочек, а днем сидит в сухих зарослях, где благодаря своей скромной сероватобурой окраске практически невидим. Здесь он, возможно, больше рискует тем, что на него кто-то наступит, чем нападет.

Как прячутся попугаи

Птицы наиболее уязвимы, когда отдыхают или насиживают яйца. В это время особенно необходимо быть незаметным.

Оперение висячего попугайчика серендака, обитающего в Юго-Восточной Азии, необычайно яркое: у него зеленая спинка, алые горлышко и верхние перья хвоста, золотистые головка и бока, ультрамариновое темечко. Серендак приспособился отдыхать и спать в такой позе, что его совсем не видно. Крепко держась за ветку сведенными вместе ножками, он прижимает хвост к коре, выгибает туловище дугой и повисает головой вниз; при этом его зеленая спинка сливается с листвой.

|

|

|

Поза листа. Висячий попугайчик серендак отдыхаете позе летучей мыши, при этом его зеленая спинка сливается с листвой. |

В Новой Зеландии, где животные эволюционировали в изоляции, водятся необычные птицы, в том числе нелетающий ночной попугай какапо. У него весьма совершенная покровительственная окраска: мшисто-зеленая с желтыми и черными полосами спинка полностью скрывает птицу на фоне подлеска. Правда, маскировка спасала какапо только до тех пор. пока из Европы не завезли крыс и горностаев. В настоящее время сохранилась лишь небольшая популяция этих птиц на о. Стьюарт, где еще нет хищников.

Броская внешность досталась не всем животным. У многих менее вызывающий, а то и скромный наряд.

Выгоды отталкивающей внешности

Маскировочные приспособления позволяют животным оставаться незаметными в окружающей обстановке, но для тех существ, которым нужно скрыть сам факт своей съедобности, этого недостаточно. Такие животные принимают вид чего-либо явно несъедобного: камней, веточек, шипов и даже птичьего помета.

Свежий птичий помет не ест никто, и тот. кто его имитирует, вряд ли привлечет внимание хищников.

|

|

|

Дневная маскировка. Австралийский паук по ночам охотится, днем сидит неподвижно, притворившись капелькой птичьего помета. |

В кустах боярышника живу бабочки, внешне очень похожие на блестящие водянистые капельки птичьего помета. Такая бабочка не прячется, а сидит на листьях, сложив крылья, и ее игнорируют даже самые изголодавшиеся хищники.

Личинка живущего на о. Тринидад кустарникового сверчка еще лучше изображает птичий помет. Она так располагает задние конечности, что при взгляде сверху создается впечатление капли помета, упавшей с высоты и растекшейся по листу. Мочевая кислота придает личинке специфический блеск, какой бывает у вязкой жидкости.

Обманное поведение

Маскировка достигается не только внешностью, но и поведением. Своеобразные насекомые. называемые палочниками. изумительно имитируют сухие листья, веточки и т. п. Так. один из видов, обитающий на Новой Гвинее, плоским телом похож на потрепанный объеденный лист: это впечатление усиливается тем. что палочник висит на ветке куста на одной ноге и трепещет на ветру, совсем как едва держащийся лист.

|

|

|

Притвориться несъедобным. Некоторые мелкие животные не прячутся от хищников, а прикидываются несъедобными. Например, эта эквадорская квакша имитирует птичий помет. |

В Кении водятся жуки, которые активны по ночам, а днем лежат среди прошлогодних семян и шевелятся, как и эти семена, только когда подует ветер.

Некоторые насекомые могут маскироваться несколькими способами. В колючих кустарниках живут богомолы, которые во взрослой стадии принимают вид веточки, а в личиночной они похожи на шипы. Жуки-щитоноски. распространенные на о. Тринидад, на земле выглядят как семена, а переместившись на ветку растения, изображают шипы.

Животные, хорошо маскирующиеся в какой-то определенной обстановке, поневоле «привязаны» к ней. так как в любом другом месте они будут слишком заметны. К примеру, живое существо, похожее на травинку, на бетонной стене станет легкой добычей.

|

|

|

|

Стать частью пейзажа. Живые существа прячутся, сливаясь с фоном. Австралийский морской конек-тряпичник (слева), живущий среди бурых водорослей, похож на водоросль. Самка бразильского исполинского козодоя, насиживающая яйца (справа), выглядит обломанной веткой. |

|

Замечательно маскируется морской конек-тряпичник, живущий среди бурых водорослей у восточного побережья Австралии. У этой удивительной рыбы имеются кожистые выросты, которые. колеблясь в воде, неотличимы от окружающей водной растительности. Но за пределами зоны распространения таких водорослей конек-тряпичник будет бросаться в глаза, привлекая хищников.

|

|

|

Чем не опавшие листья? Обитающая в дождевом тропическом лесу бразильская рогатка в процессе эволюции достигла совершенства в маскировке и неразличима в лесной подстилке. |

Многие земноводные тоже могут быть в безопасности только в той среде, которую имитируют. Шлемоголовая лягушка живет на земле и практически невидима в подстилке, сливаясь с пестрой растительностью. Рогатки замечательно похожи на опавшие листья. Только пронзительные крики самцов в период размножения выдают их присутствие.

Некоторые насекомые избегают опасности благодаря сходству с листьями, травой или корой.

|

|

|

Прыгающее семечко. Этот кузнечик совершенно неотличим от окружающих его стебельков травы, тем более что голова его похожа на зернышко. Мимикрия - результат естественного отбора: выживают и передают свои гены потомству только особи, избежавшие нападения хищников. |

|

|

|

В засаде. Богомол, неподвижно сидящий на веточке, кажется ее продолжением. Такая мимикрия не только обманывает хищников - лягушек и птиц, но и помогает самому богомолу охотиться. Незаметный, он застает жертву врасплох, что помогает ему в какой-то мере удовлетворить свой аппетит. |

|

|

|

в опавшей листве. Только усики выдают присутствие кустарникового сверчка в подстилке тропического дождевого леса в Коста-Рике. По виду он не отличается от листьев подстилки. У насекомого поверхность тела воспроизводит фактуру мертвых листьев, включая рисунок прожилок. |

|

|

|

Растение-подделка. Гусеница - пяденицы похожа на стебелек держится на растении под таким же углом, как и его веточки. В результате хищники ее не замечают. |

|

|

|

Дополнительный шип. Горбатка изображает шип растения, обманывая птиц. Иногда горбатки сидят на ветке группой, как настоящие шипы, создавая впечатление, что они не только несъедобны, но из-за них и на ветку сесть нельзя. |

|

|

|

Бабочка как веточка. Многие ночные бабочки, изображающие кусочки коры или листья, могут безбоязненно отдыхать на деревьях. Один из видов (справа) имитирует обломанную веточку. |

Многие животные имитируют поведение и окраску более опасных существ.

Притворные хищники

Птица, однажды ужаленная пчелой, запомнит этот опыт на всю жизнь и постарается впредь пчел, а также похожих на них насекомых не беспокоить.

Сходство с медоносной пчелой спасает ильницу-пчеловидку, но не всех птиц удается обмануть.

Серая мухоловка успешно поедает ильниц-пчеловидок, причем не старается вытаскивать жало, как она это сделала бы, схватив настоящую пчелу.

|

|

|

|

Мимикрия ради безопасности. Тот, кто когда-либо пугался при виде безобидной журчалки, принимая ее за осу, поймет, как обманывает хищников ее вызывающий облик. Некоторые бабочки и журчалки (справа) имеют желтую с черным окраску, характерную для пчел и ос, вводя в заблуждение птиц. |

|

Внешнее сходство с защищенными организмами называется мимикрией Бейтса - по имени английского естествоиспытателя XIX в. Генри Бейтса, описавшего это явление применительно к южноамериканским бабочкам.

Такой тип покровительственной окраски распространен очень широко. Отдельные виды пчел имеют разных подражателей; копируются даже незначительные отличия окраски. Некоторые европейские журчалки достаточно точно имитируют шмелей.

Часто животное-имитатор не только выглядит так же, как образец, но и копирует его поведение. Например, жук-клит перенял у осы не только ее предупреждающую окраску, но и поведение: он летает, как оса, и так же деловито снует по листьям. Окраску и поведение ос копируют и многие бабочки; они даже гудят, как оса при полете.

|

|

|

Отпугивая врага. Изогнувшись наподобие скорпиона, малайский палочник отпугивает хищников. Палочников спасает также полная неподвижность, так как многие хищники нападают только на движущуюся добычу. |

В Южной Америке водится сверчок, который не только обладает яркой желтой с черным «осиной» окраской, но и имитирует яйцеклад осы, вытягивая назад одну из ног (а ходит только на пяти). Подобным же образом ведут себя и некоторые палочники. Они поднимают брюшко в виде дуги над головой, чтобы походить на скорпиона в агрессивной позе.

Выгодный обман

У многих змей Центральной и Южной Америки в окраске сочетаются черный, красный и желтый цвета, часто кольцами. Одни змеи, например коралловые аспиды, очень ядовиты, а укус других, называемых псевдокоралловыми, хотя и вызывает боль и слабость, но не смертелен.

Смертельно ядовитые коралловые аспиды имитируют окраску слабоядовитых псевдокоралловых змей. Нападавший на змею хищник, например птица, будучи укушен, теперь будет избегать змей с такой же окраской. А если укусит коралловый аспид, то хищник погибнет и опыта не приобретет.

|

|

|

|

Одна окраска на двоих. Смертельно опасный коралловый аспид (вверху) обладает окраской слабоядовитой псевдокоралловой змеи. Имитатор - опасная змея, поскольку опоссумы и хищные птицы, испытав болезненный укус ложной змеи, избегают всех змей с такой окраской. |

|

Змеи с красно-черно-желтыми полосами, например поперечнополосатая королевская змея, притворяются более опасными, чем есть на самом деле. Они обеспечивают свою безопасность, имитируя слабоядовитых змей. Ареалы всех этих видов перекрываются, но есть места, где встречается только один из них. Здесь, вероятно, защитную роль играет сама яркая окраска, а не мимикрия.

Безобидные, но страшные

Самозванцы есть повсюду, в том числе в глубинах океана, где водятся безобидные рыбы с внешностью ядовитых.

Неопасная монда, например, плавает среди кораллов, чувствуя себя в относительной безопасности благодаря полосатой окраске, делающей ее похожей на чернополосого острорылого иглобрюха - хищника, к тому же ядовитого. Эти два вида можно различить только по форме спинного плавника. У иглобрюха он короткий, толстый и расположен ближе к хвосту, а у монды - прозрачный, тянущийся по всей спине.

|

|

|

Двойной обман. Даже специалиста может обмануть сходство между ядовитым чернополосым острорылым иглобрюхом (вставка) и имитирующей его неопасной мондой. |

Еще важнее, что у монды отсутствует яд тетрадоксин, из-за наличия которого иглобрюхи смертельно опасны и для человека, и для рыб. Хищные рыбы на всякий случай избегают как монды, так и ее прототипа.

Мимикрия монды эффективна только тогда, когда ее

численность меньше, чем иглобрюха. Если хищнику попадаются лишь неядовитые

имитаторы, вряд ли он будет их опасаться.

Броская контрастная окраска животного обычно свидетельствует о том, что оно несъедобно.

Предупреждающая окраска

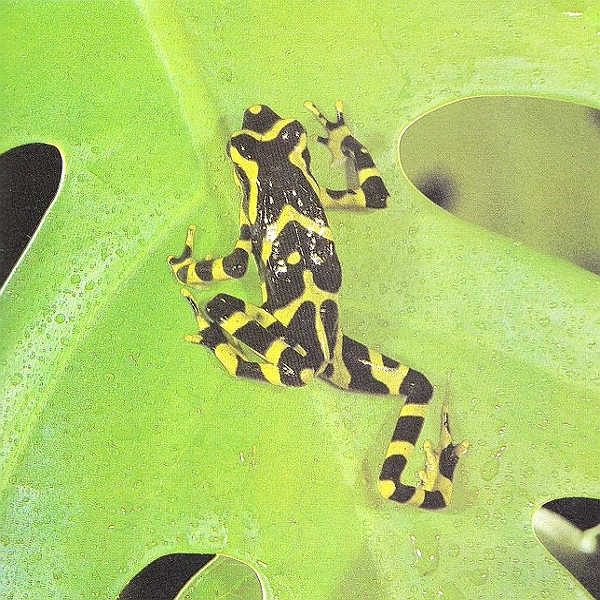

Демонстрация яркой окраски, сочетающей контрастные цвета, предупреждает, что ее обладатель чем-то опасен - ядовит, отвратителен на вкус или вооружен.

|

|

|

|

Смена сигналов. Горбатки, обитающие в тропическом дождевом лесу Перу, отличаются противным вкусом и яркой предупреждающей окраской: у молодых особей на спинке красное пятно, у взрослых окраска черная с желтой полосой. Только личинки беловатые и без опознавательных знаков. |

Красный

- цвет опасности. |

Защитный эффект броской предупреждающей окраски основан на том, что хищник, однажды попробовав такую добычу, запомнит ее свойства и в дальнейшем будет ее избегать. Некоторые животные для более надежной защиты используют и предупреждающую окраску, и маскировку. Например, краснобрюхая жерлянка совершенно незаметна со спины, но в случае опасности она демонстрирует яркое брюшко. предупреждая хищников о твоей ядовитости.

|

|

|

Ядовитая амфибия. Спинка краснобрюхой жерлянки (справа) зеленоватая с темными пятнами. Такая окраска незаметна на фоне лесной подстилки. Жерлянка живет в неглубоких водоемах и питается мелкими водными животными. Потревоженная, она иногда подскакивает и падает на спину, демонстрируя (слева) яркое красно-черное брюшко. Это должно предупреждать хищников о несъедобности: ее кожные железы выделяют ядовитый секрет. |

|

|

|

|

Смертельное очарование. |

|

|

|

Польза яда. Южноамериканские антелопа (слева) и древолаз (справа) предупреждают о своей ядовитости яркой окраской. Их ядом американские индейцы смазывают острия стрел, которыми стреляют из специальных трубок. Яд содержит болеутоляющее вещество и сильнодействующие антибиотики, предохраняющие лягушек от многих бактерий. |

|

Некоторые животные отпугивают хищников, демонстрируя глазчатые пятна.

Ложная голова

Редкая птица не испугается, увидев перед собой голову змеи с трепещущим языком на том месте, где только что была аппетитная гусеница. Такая самозащита у гусеницы бабочки-ленточницы, обитающей в тропических районах Азии и северной части Австралии, На задней части туловища у нее имеются яркие пятна, расположенные так. что создается впечатление змеиной головы, да еще с ярко-красным раздвоенным «языком» пониже «глаз». Потревоженная, гусеница изображает характерные движения «языка» и распространяет отвратительный запах.

|

|

|

В облике змеи. Гусеницы служат пищей многим животным и, чтобы выжить, нуждаются в эффективных средствах самозащиты. Эта гусеница бабочки отпугивает врагов, демонстрируя заднюю часть туловища с яркими глазчатыми пятнами, придающими ей сходство с головой ядовитой змеи. |

Глазчатые пятна прекрасно отпугивают птиц и мелких плотоядных животных. «Фальшивые лица» и особенно глазчатые пятна кажутся частью гораздо более крупного, более грозного животного и отпугивают хищника.

У гусеницы бражника. Chaeroсаmра, достигающей 76 мм в длину, имеются две пары черных с белым глазчатых пятен, которые в покое невидимы. При опасности гусеница втягивает свою настоящую голову и поднимает ложную.

|

|

|

Глаз к глазу. Многие бабочки, в том числе эта эквадорская бабочка, малый ночной павлиний глаз, имеют яркие глазчатые пятна на задних крыльях. Бабочка взмахивает передними, равномерно окрашенными крыльями, внезапно обнажая «глазки» и сбивая с толку нападающую птицу. |

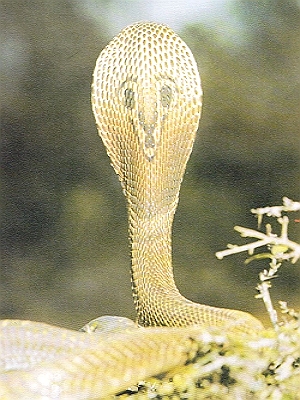

Двуликость. Потревоженная очковая змея поднимает переднюю часть туловища, шипя и плюясь, и разводит шейные ребра, демонстрируя яркий рисунок «очков» на спинной стороне. Это удерживает хищников от нападения. |

У многих бабочек есть маленькие глазчатые пятна на задних крыльях. Если они и не напугают хищника, то. во всяком случае, именно на них он прежде всего набросится.

У австралийской бабочки-бархатницы глазчатые пятна видны постоянно, и именно по ним бьет клювом нападающая птица. Повреждения задних крыльев для бабочки наименее опасны, она получает как бы предупреждение, и это оставляет ей шанс на спасение. Бархатница, у которой не хватает кусочков крыльев, возможно, пережила подобную встречу с хищником.

Превращая хвосты в головы

Крупная рыба может схватить мелкую за любое место. Но проглотить добычу целиком можно только с головы, иначе плавники и жабры растопырятся во рту. Рыбы обычно плавают головой вперед и спасаются бегством тоже в этом направлении, соответственно, есть смысл замаскировать разницу между головой и хвостом. Весьма эффективным оказалось образование пары ложных глаз на хвосте - признак, наблюдаемый у многих рыб.

|

|

|

|

Двусмысленный рисунок. У молодых особей императорской рыбы-ангела тело покрыто белыми и синими концентрическими кругами и волнистыми линиями, так что переднюю и заднюю части трудно различить. Это сбивает с толку нападающего хищника. |

Обманчивые глаза. У обитающих в коралловых рифах рыбы-бабочки и чернополосого мезохетодона имеются глазчатые пятна в хвостовой части тела, а настоящие глаза замаскированы черной полосой. Хищники целятся в наиболее уязвимую часть - в голову: ложные глаза вводят их в заблуждение, и жертва спасается бегством. |

|

В пресных водоемах Южной Америки водится глазчатый астронотус, на которого охотятся пираньи. У этой рыбы близ основания хвоста расположены четко очерченные глазчатые пятна, что дает ей шанс спастись, если хищник нападет сзади.

|

|

|

|

«Назадсмотрящий». Глазчатая лягушка (справа) отворачивается от хищника, раздувается и демонстрирует два огромных ложных глаза в задней части тела. Хищника это озадачит, и, возможно, он не станет нападать. Большие белые пятна у жемчужного воробьиного сыча (слева) могут привести в замешательство хищных птиц. |

|

У некоторых рыб «глаза» потешаются на плавниках или на других частях тела. Так. у молодых особей одного из видов рыб-ангелов большие глазчатые пятна находятся посередине тела. Возможно, «глазки» у рыб играют ту же отпугивающую роль, кто и глазчатые пятна у бабочек.

Животные успешно маскируются благодаря окраске, вызывающей оптические иллюзии.

Яркие, но незаметные

В австралийских водах у Большого Барьерного рифа обитает причудливо окрашенная рыба сладкогуб, на примере которой очевидны выгоды дизруптивной, или расчленяющей, окраски. Яркие пятна неправильной формы или контрастные полосы нарушают зрительное впечатление о контурах тела, и животное теряется в чередовании пятен света и тени.

|

|

|

Опасный клоун. Форма тела рыбы-клоуна имитирует окружающие ее губки и кораллы. Маскировка и защищает от хищников, и скрывает собственное «охотничье снаряжение» - спинной плавник, играющий роль удилища с приманкой на конце. |

У рыб-клоунов, тоже живущих среди коралловых рифов, окраска и замысловатая форма тела разбивают истинные очертания животного, и оно незаметно в зарослях кораллов и водорослей.

Спасительная полосатость

В странах Карибского бассейна живет на деревьях летучая мышь, названная украшенным широконосом из-за светлой полосы вдоль спины, Казалось бы, такая окраска должна привлекать внимание. Однако когда зверек висит на ветке капокового дерева, его спинка сливается с полосатой корой. Чтобы усилить маскирующий эффект, украшенные широконосы устраиваются на ночлег не гроздьями, как многие другие летучие мыши, а на некотором расстоянии друг от друга.

Благодаря полосатости родственный жирафу окапи оставался неуловимым вплоть до начала нашего столетия. Темные поперечные полосы на ляжках и плечах искажают контуры тела, а светлая брюшная поверхность создает скрадывающий эффект, и животное совершенно незаметно в подлеске.

|

|

|

Для чего полосы? Полосы на шкуре зебры Грэви могут заставить хищника остановиться на спасительное мгновение. Узор полос, возможно, помогает распознаванию, а также способствует терморегуляции: черный цвет поглощает тепло, а белый отражает. |

Что касается броской окраски зебр, то, возможно, в стаде отдельные особи зрительно теряются в общей массе полос, как бы струящихся в раскаленном воздухе: поэтому хищнику трудно выбрать какое-то одно животное и прицельно напасть на него.

Светлый низ, темный верх

Характерный «смокинг» пингвина очень мало похож на маскировку, однако это именно покровительственная окраска. Если смотреть на плывущего пингвина снизу, то белое оперение груди и брюшка гармонирует со светлой водной поверхностью. А при взгляде на него сверху черная спина практически неразличима на фоне темной водной массы внизу.

|

|

|

Безопасное плавание. Благодаря холодному течению Гумбольдта, галапагосские пингвины селятся у экватора. От морских львов их защищает скрадывающая защитная окраска. |

У многих животных нижняя часть тела окрашена в более светлые тона. Скрадывающая окраска свойственна рыбам, которые, как и пингвины, открыты нападению снизу.

На фоне освещенной водной поверхности светлое брюшко практически невидимо. Чешуйки на нем, как миниатюрные зеркальца, отражают свет, проникающий с поверхности и отраженный от песчаного дна.

Изменяй форму и живи дольше

Самые совершенные невидимки - стеклянные лягушки, обитающие в Центральной и Южной Америке. У одного из видов тело частично прозрачно, а местами покрыто зелеными и черными пятнами. Когда такое животное неподвижно сидит на листе, его очертания совершенно теряются, и оно больше похоже на какое-то пятно, чем на живое существо.

|

|

|

Прозрачные невидимки. Стеклянные лягушки живут на деревьях вдоль лесных ручьев в Андах. Их зеленая с яркими пятнами окраска сливается с окружающим фоном. Эффект маскировки усиливает прозрачная кожа на нижней поверхности тела через которую даже видны внутренности животного. |

Ничто так не выдает присутствия животного, как четкие очертания его тела, поэтому способность изменять их помогает остаться в живых.

Дизруптивная, т. е. разрушающая очертания, окраска встречается у многих земноводных.

|

|

|

Защитные пятна. Беспорядочные темные пятна на коже североамериканской изменчивой квакши продолжают узор древесной коры и лишайников. |

У изменчивой квакши пятнистый узор продолжает рисунок древесной коры. Даже присоски на пальцах имеют пятнышки, а по спине и конечностям тянутся темные полосы, сливающиеся в одно целое с фоном.

|

|

|

Одетый краб. Краб, обитающий в Папуа-Новой Гвинее, маскируется, покрывая спину растительными остатками и мелкими животными, такими, как губки. Все это держится с помощью крючковатых щетинок на панцире, и краб почти незаметен. Перемещаясь в другое место, он сбрасывает старый камуфляж и подбирает новый, более подходящий. |

Некоторые южноамериканские квакши, обладающие подобной окраской, еще усиливают дизруптивный эффект, поджимая под себя конечности.

Некоторые животные успешно маскируются, изменяя окраску в зависимости от цвета субстрата.

Изменчивые осьминоги

Способностью к изменению окраски обладают осьминоги. За доли секунды они окрашиваются под цвет субстрата, воспроизводя даже пятна. Секрет -в сложной и очень чувствительной коже и способности различать цвет субстрата по интенсивности рассеивания света. Под кожей у осьминогов расположены хроматофоры - клетки, наполненные пигментами различных цветов. Каждый хроматофор окружен радиально расположенными мышцами, при сокращении которых он растягивается, и пигмент. содержащийся в нем, распределяется по большей площади. Когда мышцы расслабляются, хроматофор становится микроскопическим. Изменяя размеры хроматофоров, животное мгновенно перекрашивается.

|

|

|

|

Кто ползет? Невидимка! Осьминог медленно передвигается по коралловому рифу (справа), затем останавливается между фиолетовыми и желтыми губками (слева), изменяя окраску и становясь едва заметным. |

|

Спектр расцветок осьминога шире, чем набор пигментов. Осьминог может стать голубым, хотя таких хроматофоров у него нет. Хроматофоры бывают черные, коричневые, красноватые, оранжевые и желтые, Каждый моллюск имеет 3 разных цвета. Разнообразие же оттенков холодных тонов и металлический блеск достигаются с помощью особых прозрачных клеток - иридиофоров, лежащих под хроматофорами и содержащих блестящие пластинки, которые отражают и преломляют свет, разлагая его на цвета, гармонирующие с окружающим фоном.

Осьминоги способны имитировать фактуру поверхности, по которой передвигаются. На песчаном дне их кожа кажется гладкой, а вблизи кораллов в результате сокращения мышц образуются выросты и гребни.

Сезонная одежка

Самка американской белохвостой куропатки летом окрашена в белый, черный, желтый и бурый цвета и незаметна среди приземистой растительности Скалистых гор - только блеск глаз выдает ее.

|

|

|

|

|

Птицы меняют гардероб. Летом (справа) пестрое оперение американских белохвостых куропаток гармонирует с поверхностью и растительностью их гнездовой территории. В середине осени (центр), с первым снегом, птицы линяют, меняя коричневую окраску на белую. Зимой (слева) в белом оперении они невидимы |

||

В начале лета она откладывает 8 - 12 яиц в

небольшое углубление в почве, которое трудно заметить меж покрытых лишайником

камней. Примерно через

3 недели появляются птенцы, которые вскоре уже сами заботятся о себе. хотя и

остаются рядом с матерью. Осенью птицы кормятся брусникой и другими ягодами.

Затем период обилия пищи заканчивается, дни становятся короче, выпадает снег.

Чтобы спрятаться от хищников - горностаев и орлов - на изменяющемся фоне, птицы меняют свой наряд. Постепенно пестрое оперение сменяется белым. В октябре устанавливается постоянный снежный покров, и белохвостые куропатки перемещаются ниже по горным склонам, одетые в пышное белое оперение, которое и маскирует, и защищает их от холода. Птицы зарываются в снег, не только прячась от хищников, но и спасаясь от морозов.

|

|

|

|

Ночное одеяние. Днем (слева) черно-полосатая рыба-бабочка выделяется среди обитателей коралловых рифов контрастным сочетанием черного, желтого и белого цветов. Ночью (справа) краски блекнут и в верхней части тела появляется темное маскирующее пятно. |

|

Почему заяц-беляк меняет окраску

Когда в лесах Аляски и Канады наступает сентябрь и дни становятся короче, а погода холоднее, американский заяц-беляк начинает менять свой летний бурый с рябью мех на зимний белый наряд. Через 3 месяца заяц становится ослепительно белым, и только кончики ушей черные.

|

|

|

Новое обмундирование. Американский заяц-беляк меняет свою окраску весной и осенью. Когда дни делаются короче, воздух холоднее и появляется снег, его мех становится белым. Там, где нет устойчивого снежного покрова, заяц на зиму не белеет. |

На покрытой снегом местности белый зимний мех зайца хорошо маскирует его. Волоски меха полые и бесцветные, поэтому, рассеивая свет, кажутся белыми. Благодаря такому строению волосков шерстный покров густой, легкий и служит теплоизолятором.

Осенью у зайца шерсть становится заметно длиннее, особенно на брюхе и подошвах. Эти «лыжи» защищают лапы от холода и позволяют легко передвигаться по снегу - быстрее рысей, лисиц и койотов, которые охотятся на зайцев. Питается беляк почками и веточками, торчащими из-под снега.

Когда наступает март, заяц-беляк снова линяет и постепенно становится серовато-бурым, приспосабливаясь к весеннему пейзажу.

Одни в минуту опасности притворяются мертвыми, другие, спасаясь, жертвуют частью тела.

Не на жизнь, а на смерть

Голодный койот хватает виргинского опоссума и направляется в кусты с безжизненной на вид жертвой в зубах. Приступая к еде, хищник ослабляет хватку. И вдруг опоссум вскакивает и устремляется к ближайшему дереву, оставив ошеломленного койота не солоно хлебавши.

|

|

|

В роли покойника. Североамериканский опоссум замечательно притворяется мертвым: он лежит неподвижно, с открытыми глазами и застывшей гримасой в течение нескольких минут и даже часов. Как только опасность минует, он мгновенно «оживает». |

Опоссум - единственный представитель сумчатых млекопитающих в Северной Америке - известен способностью притворяться мертвым. Свое название животное получило от индейского слова «апасум», что значит «белое животное». В случае опасности животное обмякает, голова его поникает, язык вываливается изо рта, как у мертвого.

При этом опоссум не вздрагивает от боли, даже если его сильно покусали, а мозг его продолжает напряженно работать, чтобы ухватиться за малейший шанс к спасению. Каким образом достигается кажущееся «выключение» всех органов чувств - пока не ясно. Поразительно то, что тело притворщика становится даже холодным на ощупь. Такое поведение, называемое танатозом, хотя и бывает эффективно, все же довольно рискованно.

Притворяются мертвыми ради спасения не только опоссумы. Известно, что хамелеон, знаменитый прежде всего своей способностью изменять окраску кожи, в критической ситуации валится на бок с закрытыми глазами и как бы окоченевшими ногами.

Змеиная хитрость

Змеи часто просто отдыхают на деревьях, а если их потревожить, падают на землю, чтобы скрыться. Некоторые змеи, например европейский обыкновенный уж и американская свиноносая змея, умеют впадать в состояние мнимой смерти. Хотя это не характерно для змеи, притворяющийся мертвым уж лежит кверху брюхом.

Отвисшая челюсть, свесившийся набок язык и «печать смерти» на всем облике животного очень убедительны. Правда, иногда впечатление портят непроизвольные попытки удержаться в перевернутом положении: если напавший хищник, просто из любопытства, пытается перевернуть добычу, та выдает себя, возвращаясь в положение кверху брюхом.

Миниатюрная змейка под названием кубинский земляной удав в минуту опасности сворачивается в плотный клубок, имитируя трупное окоченение. Жидкость, покрывающая чешую, издает отвратительный запах разлагающейся плоти, усиливая общее впечатление.

|

|

|

|

Притворщицы. Свиноносая змея (слева) и обыкновенный уж (справа) в случае опасности прикидываются мертвыми. Они переворачиваются на спину и лежат неподвижно с открытой пастью. |

|

В довершение из особых мелких сосудов выступает кровь, в результате чего глаза земляного удава краснеют и из раскрытой пасти вытекают алые капельки. Обычно этого достаточно, чтобы убедить хищника, например мангуста, что змея давно мертва, и если он не слишком голоден и не ест падаль, то, скорее всего, оставит жертву в покое или хотя бы в течение некоторого времени будет в нерешительности. Это дает удаву шансы уползти.

Жизнь ценой хвоста

Ящерицы спасаются от врагов благодаря своей быстроте и проворству. Но если бегство не удается, в жертву приносится хвост. Многим видам свойственно в момент опасности отбрасывать хвост. Это приводит нападающего в замешательство, а ящерица тем временем убегает.

|

|

|

Восстановительный рост. Морская звезда может восстанавливать утраченные «лучи». |

Ломкость хвоста достигается благодаря особой неокостеневшей прослойке в одном из хвостовых позвонков, в этом месте хвост легко обламывается в результате резкого сокращения мускулов. Несмотря на то что отламывается часть позвоночника, животное не чувствует никакого дискомфорта. Структура кровеносных сосудов и нервных волокон в критическом участке приспособлена к обламыванию, что уменьшает боль и потерю крови.

Хотя хвост не является жизненно необходимой частью тела, он играет важную роль в сохранении равновесия и в репродуктивном поведении. На месте отброшенного хвоста со временем отрастает новый, который может отличаться по длине и рисунку от первоначального. Иногда, если хвост обломился не совсем, у ящерицы оказывается два хвоста или больше. В хрониках викторианского периода, например, сообщается о ящерице с семью хвостами. Отращивание нового хвоста связано с большими затратами энергии. Некоторые сцинки, если хищник не съел их хвост, возвращаются и съедают его сами.

|

|

|

|

Потеря - приобретение. Ярко-голубой легко обламывающийся хвост сцинка (справа) отвлекает внимание нападающего, давая его обладателю шанс ускользнуть. Геккон токи (слева) был покалечен в борьбе с хищником. На месте старой раны вырос новый короткий хвост. |

|

У безногих желтопузиков и веретениц, больше похожих на змей, чем на ящериц, туловище плавно переходит в хвост длиной до 1,5 м. Хвост ломкий, причем может разломиться на несколько частей. Каждая часть некоторое время извивается сама по себе, а ящерица спешит уползти, став чуть ли не на треть короче.

Один из видов гекконов, обитающий в Пуэрто-Рико, в опасной ситуации отбрасывает куски кожи с разных частей тела, а иногда и всю кожу и скрывается.

Многие животные при столкновении с противником «опрыскивают» его вредоносными веществами.

Опасные плевки

Не стоит подходить к гнезду глупыша - он может на вас плюнуть. В случае опасности эта птица изрыгает на врага маслянистую жидкость с отталкивающим запахом, которую невозможно удалить с одежды, перьев или меха. На шотландском острове Сент-Килда глупыши когда-то были чуть ли не основным продуктом питания, а их специфический жир - важнейшим товаром.

|

|

|

Смертоносный плевок. Глупыш, обитающий на Шетландских островах, отрыгивает на хищника маслянистую жидкость, которая склеивает его перья и не дает летать. |

Как и у всех представителей семейства буревестников, желудочно-кишечный тракт глупыша имеет некоторые особенности. Задний отдел желудка, называемый мускульным желудком, который служит для механической переработки пищи, несколько меньше по объему, чем у других птиц. Железы желудка производят большое количество маслянистого пищеварительного сока, который используется также для чистки перьев, выкармливания птенцов и защиты. Плевки глупыша пагубны для других птиц. Маслянистая жидкость толстым слоем облепляет оперение и не дает взлететь. Из-за этого погиб орлан-белохвост, выпущенный: на о. Фэр-Айл у берегов Шотландии (в целях восстановления численности природной популяции этого редкого вида). Легкая, казалось бы, для орла добыча обернулась хорошо вооруженным и смертельно опасным противником.

Обладая эффективными химическими средствами защиты, физически слабые существа способны отражать нападение хищника. не вступая с ним в контакт.

Скрытое оружие

Рассерженный самец утконоса резким ударом задних ног может поранить врага, да еще и отравить. Оружием служат роговые шпоры на задних лапах скрытые под шерстью: укол их весьма ядовит.

|

|

|

|

Плохой вкус. Личинка одного из видов клопов-щитников издает в случае опасности отвратительный запах. Пахучая жидкость выбрасывается на расстояние до 30 см и долго держится на листьях и плодах, придавая им неприятный запах и горький вкус. |

Меткий выстрел. Встречающаяся в Мозамбике ошейниковая кобра замечательно метко «выстреливает» яд прямо в глаза приближающегося врага с расстояния 3 м. Он вызывает сильное жжение и временную потерю зрения. |

В настоящее время у этого животного, встречающегося по берегам рек в восточной части Австралии. нет врагов, за исключением человека и собак динго. И такое мощное средство защиты вызывает недоумение.

Люди и собаки динго появились на Земле значительно позже утконоса. Возможно, смертоносные шпоры служили ему для защиты от ныне вымерших хищников. Они могли также использоваться самцами в драках за территорию, а впоследствии стали применяться еще и для самозащиты.

Спасительное зловоние

Когда скунсу грозит опасность. он не отступает, а пытается отпугнуть противника, топая ногами и поднимая хвост. Если это не помогает, животное поворачивается к врагу задом, поднимает хвост и выбрызгивает на расстояние до 5 м содержимое анальных желез, которое отвратительно пахнет и обжигает глаза. Основной компонент этой жидкости - меркаптан, запах которого чувствуется за полтора километра и держится на одежде на протяжении года. Прямое попадание струи может вызвать рвоту. Мало кто станет испытывать терпение скунса, принявшего угрожающую позу, а те животные, которые однажды попробовали сделать это, вряд ли захотят повторить эксперимент.

|

|

|

|

Последнее средство. Скунс, к которому приблизился койот, сначала рычит, переступает выпрямленными передними ногами и поднимает хвост. Убедившись, что это не отпугивает напавшего, он поворачивается к нему задом и выпускает струю едкой зловонной жидкости (слева), заставляющую койота поспешно отступить. Это защитное приспособление развивается у скунсов очень рано - еще до месячного возраста. |

|

Рогатая ящерица обладает редкостным защитным приспособлением. При сильном возбуждении у нее в голове сжимается один из крупных сосудов и резко повышается кровяное давление, так что из носа и глаз выбрызгивается кровь. Струйки крови летят к противнику и могут напугать его и временно ослепить.

|

|

|

Кровавая защита. Рогатая ящерица, живущая в Техасе, выбрызгивает из глаз струйки крови, чтобы отпугнуть нападающего |

Защитная бомбардировка

Жуки-бомбардиры получили свое название из-за защитного приспособления. В случае опасности жук выбрасывает из заднего конца брюшка едкую жидкость, которая на воздухе испаряется с легким треском и образованием облачка, напоминающего дым. Таких «залпов» бывает до 50 подряд. При этом жук прицеливается, поворачиваясь задом в сторону нападающего - насекомого или лягушки. Противник отступает, отпугнутый отвратительным запахом и даже небольшими ожогами.

|

|

|

Жгучая защита. Жук-бомбардир обжигает нападающего взрывчатой смесью, выбрасываемой из заднего конца брюшка. |

Компоненты этого химического оружия хранятся в

особых камерах, а если насекомое потревожить. они поступают в толстостенную и

теплостойкую «камеру сгорания» в задней части брюшка. В результате быстрой

химической реакции образуются газы и вода. Давление в камере повышается, и

пузырящаяся смесь выбрасывается наружу.

Ядовитые шипы, отвратительный вкус и другие средства приводят противника в замешательство.

Предупреждающие сигналы

Импала, преследуемая гепардом на африканской равнине, спасается бегством. При этом она предупреждает своих сородичей об опасности, подпрыгивая с поджатыми ногами на высоту до 3 м и испуская специфический запах плюсневыми пахучими железами. Все вместе - прыжок, запах и зигзагообразный бег - сигнал тревоги для стада в 200 голов, призывающий к бегству. Животные ориентируются по запаху и держатся вместе. Если они разбегутся в разные стороны, каждая особь окажется более уязвимой для нападения хищника. В тех случаях, когда несколько антилоп отбиваются от стада, они находят дорогу по пахучему следу.

|

|

Предупреждающий сигнал. Антилопа-прыгун в минуту опасности высоко подпрыгивает - это служит сигналом тревоги для всего стада. |

Южноафриканская антилопа-прыгун в опасной ситуации тоже высоко подпрыгивает, поджав все четыре ноги, при этом от желез, расположенных в продольной кожной складке на спине, распространяется характерный запах. Во время прыжка животное выгибает спину и края складки расходятся, открывая пятно длинного белого меха, привлекающее внимание стада к прыжкам, служащим сигналом опасности.

У птиц и лягушек один яд

Новогвинейская дроздовая мухоловка - один из немногих видов птиц, обладающий химическими средствами защиты. Ее оперение, кожа и мышцы содержат яд гомобатрахотоксин, имеющийся также у лягущек-древолазов, распространенных в Южной и Центральной Америке: только у лягушек он присутствует в гораздо более высокой концентрации. Почему у птиц и лягушек одинаковый яд - неизвестно; возможно, это обусловлено их питанием.

|

|

|

Опасный певец. Яркое оранжево-черное оперение и сильный запах новогвинейской дроздовой мухоловки предупреждают о том, что она несъедобна. В тканях этой птицы содержится вещество, вызывающее онемение ротовой полости. |

Жители Папуа-Новой Гвинеи не употребляют этих птиц в пищу, так как у них отвратительные вкус и запах, а мясо вызывает онемение ротовой полости Вероятно, у хищных птиц и змей, которые могут схватить дроздовую мухоловку, она также вызывает отвращение.

Ядовитый «камень»

Бородавчатка - одна из самых ядовитых рыб. Как и большинство таких рыб, например рыбы-жабы, бородавчатка использует яд только для самозащиты. Потревоженная, она поднимает острые колючки спинного плавника. При механическом давлении на такую колючку в хищника впрыскивается яд, и он испытывает жгучую боль. Возможны конвульсии и даже смертельный исход.

|

|

|

Смертоносный «камень». У бородавчаток образуются нитевидные выросты, похожие на водоросли, что обманывает хищников. |

Благодаря бугристой голой коже и тусклой окраске рыба выглядит совсем как камень. Частично зарывшись в песок или ил, она обрастает живыми организмами, так что заметить ее на дне почти невозможно.

Коварная имитация

Обнаружив на сосне скопление кормящихся личинок соснового пилильщика, лесной муравей-разведчик возвращается в свое гнездо, оставляя за собой пахучий след, по которому рабочие особи найдут дорогу к источнику пищи. Однако и гусеницы совсем не беспомощны. Они способны вывести из строя муравья-разведчика с помощью клейкой жидкости, вырабатывающейся в кишечнике, и таким образом предупредить нападение.

Эта вязкая жидкость представляет собой переработанную сосновую смолу, которая содержит вещество, подобное феромону тревоги муравьев. Когда капля попадает на голову или усики муравья, он теряет ориентировку. Если он доберется до гнезда, то оставляемый им пахучий след, который муравьи воспринимают как сигнал опасности, отпугнет их от пути к добыче. Носителя тревожного запаха убивают.

Щетинки и шипы против всего света

Полихеты - многощетинковые кольчатые черви, достигающие 20 см в длину, которые обитают на мелководье у прибрежных скал, - не прячутся от хищных рыб. ползая по дну в поисках пищи. Они хорошо защищены густыми пучками ядовитых щетинок на придатках по бокам тела. Если рыба коснется этих щетинок, они обламываются и впиваются в ее тело, вызывая острую боль. В дальнейшем она постарается избегать полихет.

|

|

|

|

Оружие

защиты. |

|

Волоски и щетинки служат оружием защиты также у бабочек и их гусениц. Некоторые волнянки, становясь взрослыми бабочками, сохраняют в тканях яд. который накопился там на стадии гусениц, питавшихся листьями определенных растений, В результате они несъедобны для хищных пауков-волков. Встречающаяся в субтропических и тропических районах Америки бабочка-атала становится ядовитой, поедая листья замии. Яйца этой бабочки покрыты ядовитыми чешуйками.

У гусеницы австралийской эуклеиды имеются колючие волоски.

В Китае живет иглистый, или ребристый, тритон, у которого спина плоская, а по бокам имеются бугорки, через которые наружу выступают заостренные концы ребер. Схватит его землеройка - выдвигающиеся ребра протыкают ядовитые железы и больно ранят ротовую полость противника.

Прочная броня - лучшая защита от хищников, как крупных, так и мелких.

Как гусеницы поступают с агрессорами

У большинства гусениц тело мягкое. Медленно ползая по листьям, которыми они питаются, гусеницы беззащитны перед быстроногими, обладающими острыми челюстями муравьями. Исключение составляет гусеница австралийской голубянки, невосприимчивая к укусам муравьев: на определенной стадии развития она охотится на их личинок.

|

|

|

Непробиваемый пожиратель. |

Кожистый покров на спине гусеницы, как щит, предохраняет мягкие внутренние части тела и позволяет проникать в гнезда муравьев-портных, где она кормится. Этот «щит» так плотно прилегает к поверхности листа, что муравьи не могут пробраться под него или увидеть, что там происходит.

|

|

|

Толстокожие. Благодаря складкам кожи носорога издавна называли бронированным. Кожа на спине и на боках у него гораздо толще и прочнее, чем у других млекопитающих; она может защитить животное от рогов его сородичей. |

Найдя муравьиных личинок, гусеница приподнимает край своего щита, захватывает добычу и снова прижимает щит к листу, после чего высасывает пойманных личинок. Превращение «бронированной» гусеницы в хрупкую бабочку, казалось бы, наилучшее время для перехода муравьев в наступление. Однако им снова не везет: вместо того, чтобы вить кокон, эта гусеница превращается в бабочку внутри своей прочной оболочки, оставаясь защищенной от муравьев.

Невозможно схватить!

Пытаясь напасть на только что появившуюся на свет бабочку, которая кажется легкой добычей. муравьи сталкиваются с еще одним защитным механизмом. Конечности и крылья у нее покрыты слабо закрепленными скользкими чешуйками, а тело -тонкими скрученными волосками, отрывающимися при малейшем прикосновении. Поэтому все старания муравьев схватить бабочку остаются безуспешными, если не считать чешуек и волосков, а бабочка улетает.

Потемнело - закрывайся!

Когда на выступающий край светочувствительной мантии гигантской тридакны падает чья-либо тень, створки раковины смыкаются. Этот моллюск весит до 180 кг и достигает 1 м в поперечнике. Чтобы закрыть такую огромную раковину, нужна немалая сила. Это означает, что тридакна не может захлопнуть свою раковину, а должна медленно закрыть ее.

|

|

|

Надежный дом. Зарывшись в песок среди кораллов, тридакна не двигается с места. В случае опасности она смыкает створки своей раковины. |

Даже когда створки раковины полностью закрыты, между их волнистыми краями остаются большие зазоры. Если человек засунет внутрь руку или ныряльщик случайно попадет в раковину ногой, моллюск не сможет защемить их, так что непрошеному гостю удастся спокойно удалиться.

|

|

|

Прозрачная мантия. С наступлением ночи рыба-попугай заключает себя в желеобразную слизь, столь прозрачную, что она оставалась бы невидимой, если бы к ней не приставали песчинки. Возможно, таким образом удается скрыть запах, привлекающий ночных хищников. |

Панцирь - защита медлительных

Средневековые рыцари знали по горькому опыту, что железные доспехи хотя и хорошо защищают, но имеют серьезный недостаток: не дают быстро двигаться. Однако для многих животных надежно защитить твердой оболочкой мягкое уязвимое тело важнее быстроты и маневренности.

|

|

|

|

|

Доспехи. Потревоженные панголины (слева и центр) сворачиваются клубком, обхватив себя хвостом. Доспехи броненосцев состоят (справа) из костных пластин. |

||

Броненосцы в Америке и панголины в Африке в минуту опасности сворачиваются в клубок, оставляя нападающему непроницаемую поверхность костных пластин или роговых чешуй. Панголин еще и обвивается широким мощным хвостом, так что развернуть его практически невозможно.

Черепахи - хрестоматийный пример медлительности. Неспособные спасаться бегством, они втягивают голову и конечности под твердый панцирь.

Африканская эластичная черепаха благодаря мягкому плоскому панцирю может прятаться в расщелинах и под камнями. Сухопутные черепахи киниксы, живущие тоже в Африке, защищаясь от мелких врагов, плотно прижимают заднюю часть карапакса к нижней половине панциря. Помимо защиты плотно сомкнутый панцирь сберегает воду в организме. У распространенной в Юго-Восточной Азии колючей черепахи панцирь имеет почти круглую форму, а краевые щитки снабжены острыми шипами. Такое «зубчатое колесо» трудно схватить, и хищники ее избегают.

У животных есть шипы и иглы, которые защищают их и сигнализируют хищникам: «Держитесь подальше!»

Смертоносное оружие защиты

Основное средство защиты у ехидны - покрывающие спину иглы, как у дикобраза. Кроме того, это обитающее в Австралии сумчатое млекопитающее размером с кролика в опасной ситуации сворачивается в клубок или мгновенно зарывается в землю, так что только острые иглы торчат наружу, после чего сидит неподвижно, пока угроза не минует.

Обыкновенный еж. распространенный в Европе и Азии, вооружен более чем 5000 острых игл коричневого и кремового цвета длиной 2 - 3 см. Детеныши появляются на свет голыми, чтобы не повредить родовые пути матери, но уже через несколько часов после рождения у них пробиваются иглы, вначале мягкие. Опасность еж обычно просто пережидает, подняв иглы торчком (в покое они прижаты к спине) и свернувшись в клубок с помощью сильных продольных и кольцевых мышц, расположенных под кожей сплошным слоем.

Ежовые колючки не только отпугивают хищников. Ежи нередко пытаются лазать, хотя и не очень ловко, и, когда животное падает, иглистый панцирь смягчает удар. Иглы у ежа полые, и удерживающийся в них воздух помогает ему плавать.

|

|

|

Заблаговременное предупреждение. Потревоженная ехидна зарывается в землю, оставляя на поверхности только острые иглы. |

Дикобразы, живущие как в Старом, так и в Новом Свете, защищены длинными и толстыми иглами на спине, боках и хвосте и толстой щетиной на других частях тела. Североамериканский дикобраз (поркупин) довольно крупный (вес до 18 кг) и мог бы служить хорошей добычей, например для крупных кошачьих. Однако хищники не тревожат его; дикобраз отпугивает их, поднимая иглы на спине и хвосте, а если демонстрации недостаточно, он наступает на врага задом, гремя иглами. Иглы у дикобразов легко выпадают и имеют зазубрины. из-за чего их трудно извлечь, если они вонзились в тело. Рана от укола быстро инфицируется.

Рыбы тоже колются

Рыбы-ежи покрыты острыми шипами, которые в спокойном состоянии прилегают к телу. В случае опасности воздушный мешок рыбы наполняется водой или воздухом, и она раздувается. При этом иглы встают торчком, превращая рыбу в колючий шар, который невозможно проглотить.

|

|

|

А ну-ка проглоти. Хищники избегают раздувающихся рыб-ежей, снабженных острыми колючками. |

У кузовков и родственных араканов, например у капропигии, тело заключено в жесткий неподвижный панцирь из 6-угольных костных пластин. Такую добычу тоже трудно съесть.

Внешне необыкновенно красивая дендрохир-зебра на деле смертельно опасна. Ее изящные полые иглы содержат яд и действуют как шприцы. В отличие от дикобразов и кузовков эта рыба использует свои иглы не для пассивного предупреждения, а для активного нападения. Хищники стараются избегать встреч с этой рыбой.

Маленькая, с палец величиной, трехиглая колюшка, живущая как в реках, так и в морях, защищена своими шипами, которые вонзаются в глотку хищника, например форели, и не дают ему глотать. Эксперименты показали, что хищные рыбы предпочитают колюшкам «гладкую» добычу, например гольянов.

Броня насекомых и рептилий

Приспособления, призванные отпугнуть врагов, мы воспринимаем как уродливые. Обитающий в Новой Зеландии огромный кустарниковый сверчок фигурирует в местном фольклоре под названием ветапунга, что на языке маори означает «уродец». Его задние ноги вдвое длиннее 10-сантиметрового тела и покрыты иглами наподобие шипов розы, которые больно царапаются. Большинство сверчков стрекочут путем трения крыльев друг о друга, но у этого вида крыльев нет, поэтому он, возможно, вообще не издает звуков. В настоящее время данный вид находится под защитой закона, так как его почти уничтожили крысы. Шипы оказались слабым оружием против этих завезенных из Европы грызунов.

|

|

|

|

Колючая защита. Ящерица малый поясохвост (слева) подставляет противнику свернутый кольцом шиповатый хвост. Новозеландский кустарниковый сверчок (справа) имеет шипы на ногах. |

|

У некоторых клопов-щитников, которых едят птицы, посередине спины имеется большой крючковидный выступ. Из-за этого шипа хищнику, прежде чем съесть насекомое, нужно снять с него наружные покровы, так что он, скорее всего, поищет более удобоваримую добычу.

Шипы есть у многих ящериц; они образовались в процессе эволюции из роговых чешуй, покрывающих тело. Австралийская бородатая ящерица, чтобы устрашить врага, раздувает горло, покрытое, словно бородой, плоскими шипами, и раздвигает ребра, отчего кажется больше. Иногда она бросается на того, кто потревожил ее во время кормежки.

Африканские и мадагаскарские поясохвосты покрыты броней из крупных щитков. Большинство представителей этого семейства используют покрытые шипами хвосты, чтобы затыкать ими норы в случае опасности.

Только один вид, малый поясохвост, в момент опасности сворачивается кольцом и крепко удерживает зубами кончик хвоста, выставляя наружу шипы, слишком страшные для любого хищника.

|

| Безрадостная перспектива. Австралийская ящерица-молох длиной 15 см не принимает угрожающей позы при угрозе нападения. Ее твердые острые шипы отпугнут любого хищника |

Ускользнуть от врага можно бегом или прыжками, по воздуху или воде, стрелой или петляя.

Бег по воде

У обитающей в Центральной Америке ящерицы под названием шлемоносный василиск при столкновении с хищником во время кормежки на берегу реки есть необычный путь к спасению - по поверхности воды. Она прыгает в воду и бежит, едва касаясь ее. Правда, скоро она начинает погружаться, но нескольких шагов вполне хватает, чтобы оказаться на безопасном расстоянии от хищника, например кошки. Тогда василиск сможет уплыть или нырнуть и до 2 минут пробыть под водой, что особенно эффективно, если преследователь - хищная птица.

|

|

|

Бегущий по воде. В облаке брызг шлемоносный василиск мчится по поверхности реки. В Центральной Америке этих ящериц называют «тететерече» - такой звук они издают, когда бегут по воде. |

Способностью ходить по воде василиск обязан своим длинным сильным задним ногам с широкими ступнями и длинными пальцами, снабженными чешуйчатыми каемками. Поддерживаемая поверхностным натяжением воды и частыми ударами задних ног, ящерица оставляет врага далеко на берегу. Днем василиск охотится на насекомых, мелких грызунов и птиц. По суше он бегает тоже очень быстро, держась почти вертикально и опираясь только на задние ноги, Предельная скорость взрослой особи на твердой почве - около 10 км/ч. Ночью василиск спит в кустах, нависающих над рекой, в случае опасности спрыгивает на воду.

Двойное сальто-мортале

В мире насекомых есть замечательные прыгуны - ногохвостки, очень распространенные и многочисленные (в одной только Великобритании обитает более 300 видов). Но поскольку они очень маленькие - около 5 мм длиной - и прыжки их молниеносны, наблюдать их людям довольно трудно. Ногохвостки способны подпрыгивать на высоту 20 см, что в 40 раз превышает длину их тела. У них нет крыльев, и спасение от хищников целиком зависит от прыгучести, Удалось сфотографировать прыжок ногохвостки, применив выдержку в 0,001 секунды.

|

|

|

Внезапное бегство. Хлопнув створками раковины, гребешок вылетает за пределы досягаемости морской звезды. Глаза, расположенные на мантии, вряд ли заметят морскую звезду, но помогают сориентироваться. |

Испуганная, ногохвостка взвивается в воздух, совершая иногда несколько кульбитов. Этот оригинальный способ бегства требует больших затрат энергии, зато имеет важное преимущество - застает врага врасплох. Прыжки осуществляются с помощью особого органа - прыгательной вилки на нижней поверхности заднего конца брюшка, несколько похожей на английскую булавку. В покое вилка прижата, а в случае опасности насекомое с ее помощью с силой отталкивается от субстрата и взлетает, переворачиваясь несколько раз в воздухе.

Прыжок по спирали

Личинка средиземноморской плодовой мушки тоже избегает врагов, подпрыгивая в воздух. Но поскольку тело у личинки мягкое, затраты энергии при этом очень велики.

При первом прикосновении осы или муравья личинка этого насекомого сворачивается в петлю, захватывая кончик хвоста крючочками на переднем конце тела. Затем она напрягает тонкий слой поверхностных мышц, так что кожа на спине растягивается. Когда эти мышцы расслабляются, личинка взвивается в воздух по спирали и приземляется за 10 - 15 см от места прыжка, пробыв в воздухе четверть секунды. Коснувшись твердой поверхности, она на мгновение замирает, восстанавливая равновесие, а затем повторяет прыжок, иногда до 30 раз.

Таким способом передвижения личинка пользуется и при поисках подходящего убежища, где она могла бы превратиться во взрослую плодовую мушку.

|

|

|

Акробат. В случае опасности ногохвостка подпрыгивает. |

В отличие от большинства других двустворчатых моллюсков маленький гребешок в случае опасности не надеется только на прочность своей раковины. Почувствовав приближение хищной морской звезды, он несколько раз с силой хлопает створками раковины. Реактивный момент движения воды отбрасывает моллюска от врага. Медлительное иглокожее не может угнаться за гребешком.

Искусство убегать

Кролики и зайцы приспособлены к быстрому бегу. Длинные мощные задние ноги позволяют им развивать большую скорость, а густая щетка волос на ступнях дает опору на снегу. Вовремя пуститься наутек помогают длинные уши и зоркие глаза, замечающие хищника на большом расстоянии. Зайцы стараются избежать обнаружения, замирая на месте, пока не минует опасность. Если это не спасает, животное убегает. Крупные зайцы развивают скорость до 80 км/ч.

|

|

|

|

Спасительные прыжки. Преследуемый собаками динго, большой рыжий кенгуру (слева) одним прыжком покрывает расстояние в 12,8 м. Антилопы-прыгуны (справа) подпрыгивают высоко в воздух. |

|

Заметив хищника, когда тот ещё далеко, заяц или кролик встает на задние лапы, сигнализируя: «Я тебя заметил. Я ловок и силен. Гнаться за мной - бесполезная трата сил». Если же хищник все же пустился в погоню, заяц бежит, петляя из стороны в сторону, чтобы вывести преследователя из равновесия и помешать ему набрать скорость, Африканские антилопы-прыгуны и импалы при виде льва или гепарда начинают «козлить» - высоко подпрыгивают в воздух, отталкиваясь всеми четырьмя ногами сразу. Такое поведение имеет различные объяснения: это сигнал хищнику, что его увидели и погоня будет нелегкой, или предупреждение своим сородичам об опасности. Возможно, что прыжки служат для того, чтобы животное могло осмотреться поверх высокой травы и вовремя заметить опасность, например льва в засаде. Сориентировавшись, антилопа решает, в каком направлении лучше бежать. Преследуемые антилопы мечутся из стороны в сторону, не давая хищнику разогнаться.

Австралийские кенгуру передвигаются со скоростью около 64 км/ч, подпрыгивая на мощных задних ногах.

Животные рискуют собственной безопасностью, чтобы обеспечить выживание вида.

Симуляция увечья отвлекает хищника

Самка крикливого зуйка, распространенного на Американском континенте, насиживает яйца в неглубокой ямке на галечном берегу реки. Появляется лисица, рыщущая в поисках пищи, в том числе птичьих яиц.

Когда приближающийся хищник уже может заметить птицу, та оставляет гнездо и бежит по открытой местности. При этом она машет одним крылом, держа его так, как будто оно сломано, распушает хвост, демонстрируя оранжевые перья, пронзительно кричит - словом, всячески привлекает к себе внимание. Отведя лисицу от кладки, птица прекращает притворяться раненой и улетает.

|

|

|

Притворная жертва. Самка крикливого зуйка демонстрирует якобы сломанное крыло, стараясь отвлечь внимание хищника от своего гнезда. |

Почти все представители семейства ржанок, к которому принадлежит зуек, гнездятся на открытых местах и используют описанный прием отвлечения хищников. Известен случай, когда пигалица-кузнец, встречающаяся в Африке южнее Сахары, проделывала фокус со «сломанным» крылом, отводя слонов, бродивших слишком близко от гнезда. Слону нет никакого дела до гнезда, но он может случайно раздавить яйца или птенцов.

Отпор гремучим змеям

В прериях Северной Америки суслики днем кормятся семенами и цветками. Заметив парящего в вышине орла, они прячутся в норы.

|

|

Опасная гостья. Пара южноафриканских земляных белок вступает в бой с молодой капской коброй. Сидя в норе, эти зверьки определяют размеры змеи, ползущей снаружи; на мелких змей они нападают сами и прогоняют их. В американских прериях суслики иногда нападают на гремучих змей, заползающих в их норы. |

Детеныши появляются на свет слепыми и беззащитными; они рождаются в уютных, выстланных травой подземных убежищах и проводят там первые б недель жизни.

Но даже в норах сусликам не вполне безопасно: с наступлением ночи в подземных ходах охотятся гремучие змеи, значительную часть рациона которых составляют детеныши сусликов. Взрослые зверьки смело встречают врага и стойко защищают свое потомство. Оказывается, в темноте суслики судят о змее по звуку погремушки на ее хвосте, зависящему от состояния пресмыкающегося и от его размеров. У крупных змей звуки более низкие. Если суслик определяет по звуку погремушки, что ее обладательница мелкая или вялая, он яростно нападает на врага и прогоняет его из норы.

Защищая молодняк

Каждое лето в тростниковые заросли по берегам водоемов на юге Англии прилетают гнездиться многочисленные стаи тростниковых камышовок, зимовавших в Африке. Эти птицы часто страдают от кукушек. Кукушка выбрасывает одно из 3 - 5 яиц кладки камышовки и вместо него подкладывает свое. Вылупившись, кукушонок избавляется от остальных яиц и один пользуется заботой чужих родителей, которые кормят его, инстинктивно реагируя на постоянно раскрытый, требующий пищи клюв.

|

|

|

Группа поддержки. Пятнистые продельфины держатся кольцом вокруг детеныша, готовые в любой момент отразить нападение косаток. В группе животные поддерживают связь с помощью акустических сигналов. |

Однако камышовки - не пассивные жертвы. Пока не вылупились их птенцы, родители бдительно следят за разбойничающими кукушками. Застав паразита на месте преступления, они яростно нападают и отгоняют кукушку от гнезда, хотя та вдвое крупнее. Когда у пары камышовок вылупляются все птенцы, кукушки перестают интересоваться их гнездом.

Обычно тростниковые камышовки стараются не попадаться на глаза ястребу-перепелятнику, который втрое крупнее их. Но когда появляются птенцы, отважные родители делают все, чтобы отвлечь ястреба от гнезда и не дать схватить птенцов. Несмотря на то что кукушки и ястребы-перепелятники очень похожи друг на друга, камышовки различают их и понимают, что каждая птица угрожает их птенцам по-разному.

Сигнал тревоги