Проблема жилья

«САМКА ФЕБА ПРИЛЕТАЛА ЕЩЕ РАЗ И ЗАГЛЯДЫВАЛА В ДВЕРЬ И ОКНО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ ПРОСТОРЕН МОЙ ДОМ; ТРЕПЕЩА КРЫЛЬЯМИ И СЖАВ КОГТИ, СЛОВНО ДЕРЖАСЬ ЗА ВОЗДУХ, ОНА ОСМАТРИВАЛА ЖИЛЬЕ».

ГЕНРИ ТОРО. «УОЛДЕН», 1854

|

|

|

|

|

Местные

особенности. |

Печь из

грязи. |

Химическая инженерия. |

Жилье

для зимы и лета. |

Фебы часто устраивают гнездо в укромном месте - в доме или сарае. Эти жизнерадостные и неутомимые птицы, как люди, выбирают такое жилье, которое и защищает, и обеспечивает все потребности. Для тли в качестве жизненного пространства достаточно одного крошечного листика; белому медведю необходим простор - обширный участок арктической пустыни. Как и многие другие животные, белый медведь дополняет свое местообитание убежищем, дающим защиту от непогоды и безопасность самке с детенышами. Берлога, вырытая в снегу медведицей, может быть «многокомнатной», но как строительное сооружение она довольно примитивна по сравнению с замысловатыми творениями некоторых других животных. Сложная архитектура термитников, инженерное совершенство гнезд птиц-печников и ткачей - вот лишь некоторые примеры успешного решения строительных проблем в животном мире.

|

|

|

Временный дом. |

Животному требуется определенная площадь, чтобы прокормить и вырастить потомство.

Территория определяется питанием

Животным не свойственна территориальная экспансия как таковая. В идеале размер территории должен быть таким, чтобы обеспечить потребности в пище, и только. Нет никакого смысла тратить энергию на защиту территории больше необходимой. Поэтому, когда животное захватывает больше места, чем обычно необходимо для представителей данного вида, это означает, что пищевые ресурсы недостаточны.

|

|

|

Пустынный скиталец. В поисках добычи койот обходит свою территорию в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. |

У обитателей пустынь, как правило, территории обширнее, чем в плодородных районах. Но даже в одной и той же экосистеме разные виды животных имеют весьма отличные территориальные потребности. Например, подсчитано, что в типичном районе американского Запада - полынной пустыне - любой кенгуровой крысе нужно 1 - 2 га, а колонии муравьев-листорезов - в 20 раз меньше. Американскому барсуку требуется примерно в 200 раз больше места, чем кенгуровой крысе, койоту - почти в 130 раз больше, чем барсуку. Размеры территории животного зависят от его способности находить в ее пределах необходимую пищу. Муравьи-листорезы едят грибы, которые они выращивают на листьях, собранных на своей территории, свирепо охраняемой ими от вторжения чужаков.

Одной кенгуровой крысе вполне хватит листьев и семян кустарников в границах своего участка. А если сосед слишком интересуется чужими владениями, хозяин территории отгоняет его, подпрыгивая и лягая мощными задними ногами.

Барсуки и койоты - хищники. В любой экосистеме, в том числе и в

пустыне, животных в целом меньше, чем растительности, поэтому плотоядным

животным требуются более обширные территории, чем растительноядным.

Американские барсуки едят все - от плодов, корешков и насекомых до таких

относительно крупных млекопитающих, как бурундуки. Койоты тоже всеядны, но они

крупнее барсуков и могут съесть падаль, овцу и даже ослабленного оленя.

На этом заканчивается пищевая цепь полынной пустыни. Здесь животное размерами с оленя может прокормиться лишь на довольно большой площади, поэтому таких крупных травоядных в пустынях немного и соответственно мало поедающих их хищников, которым требуются еще большие площади.

Бездомные птицы выжидают

Если две птицы остаются вместе, но не поют, не спариваются и не вьют гнездо, причина может быть очень простой - у них нет своей территории.

Супружеские пары птичек под названием рыжегрудые зонотрихии в Северной Америке живут в пределах четко ограниченной и яростно охраняемой территории. Но нередко поблизости тайком обитает вторая пара; эти птицы стараются оставаться незамеченными, ожидая, что в результате какого-либо несчастного случая с хозяевами территория освободится. Те, кто так прячется, имеют преимущество по сравнению с пришлыми претендентами на тот же участок и почти всегда в итоге оказываются владельцами.

Нужное время

Еще один способ заполучить жизненное пространство состоит в том, чтобы тайком на чужой территории вывести потомство. У европейских синиц пары, не имеющие собственной территории, иногда ждут, пока другая пара совершит все территориальные ритуалы - сражение с другими птицами, оповещающее пение, строительство гнезда, патрулирование границ и общее обустройство. Как только хозяева становятся менее агрессивными и начинают насиживать яйца, бездомные птицы проникают на их территорию, находят укромное местечко, поспешно вьют гнездо, несут яйца и насиживают их.

|

|

|

|

Гордость и бдительность. |

|

Если самец-хозяин обнаружит чужаков, их прогонят. Тем не менее у них есть шансы на успех благодаря тактике выжидания. В среднем «незаконно» поселившиеся на чужой территории птицы выводят и выращивают до оперения четырех птенцов, а хозяева - восемь.

Зарабатывая право на жизнь

Иногда птица без собственной территории может приобрести право кормиться в угодьях другой птицы. Европейская белая трясогузка в хороший год, когда в пределах ее владений еды больше, чем для нее одной, ослабляет защиту своих границ. И тогда пришелец, став знакомым гостем, уже не изгоняется, но не даром. За право кормиться он участвует в охране территории от других нарушителей границ. Но если пищевые ресурсы сокращаются, хозяин территории прогоняет «наемника», которому остается лишь воровать.

Синицы также прекращают защищать свою территорию, если условия еще более ухудшаются и нехватка еды становится острой. Тогда границы отменяются, и птицы объединяются в стаи для добывания корма.

Территория не только обеспечивает животных пищей, но и способствует устойчивости супружеских пар, поскольку птицы держатся в пределах своего участка. Территория дает и чувство безопасности. Например, у взрослой куропатки лишение собственного жизненного пространства может вызвать сильнейший стресс, иногда со смертельным исходом. Когда подрастающее потомство прогоняет старых особей, те перестают есть, слабеют и с наступлением зимы погибают, пав жертвой охотника или болезней.

Сражение за зеленый лист

Оптимальные размеры территории могут варьироваться в очень широких пределах. Владения самца уссурийского тигра простираются чуть ли не до Якутии.

А у тополевой тли она совсем крохотная - всего лишь лист тополя. Но и меньше листа территория тли быть не может. Когда другая особь пытается устроиться на уже занятой территории, хозяин реагирует незамедлительно. Он прекращает питаться и размножаться и принимается задними конечностями толкать пришельца, стараясь сбросить с листа, тот же в свою очередь, обороняясь, пихается. Драка может продолжаться 2 - 3 дня, до тех пор пока кто-то один не возьмет верх. Иногда пришельцу позволяется остаться на худшей части листика.

Но совместное владение нежелательно, что подтверждается

сравнением численности потомства при единоличном владении листом и при

совместном: «единоличник» производит в среднем на 15% больше потомства, чем тля,

занимающая лучшую часть листа (ближе к стеблю), и на 38% больше, чем занимающая

худшую его часть.

Многие животные делят свое жилище с непрошеными гостями; некоторые разрушают гнездо или губят хозяев.

Самое большое гнездо

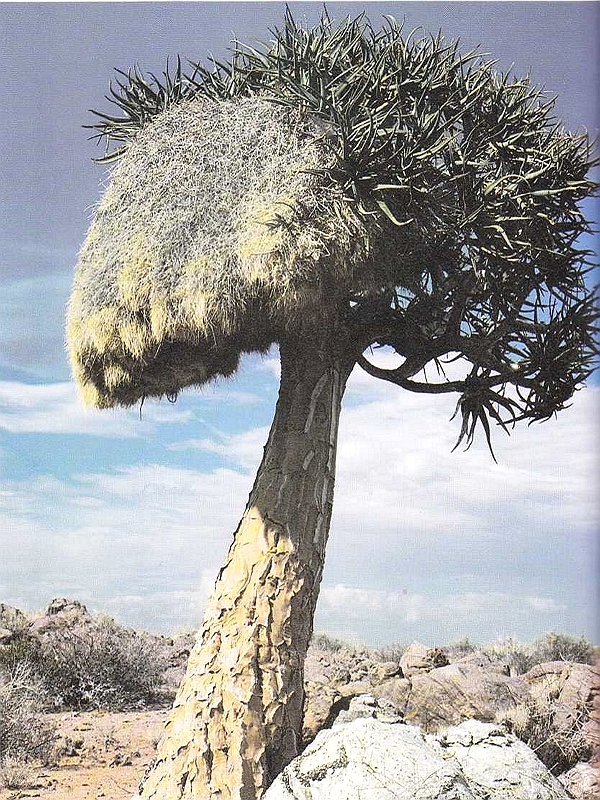

В сухих злаковниках Юго-Западной Африки на деревьях и телеграфных столбах нередко можно видеть стога сена, представляющие собой «коммунальные» гнезда из множества (до 300!) сплетенных из растений корзинок под общей крышей. Это - колониальные гнездовья обыкновенного ткача.

Входные отверстия, расположенные внизу, ведут каждое к группе гнезд, имеющих форму чаши. Летом в гнезде живут пара и их птенцы, а зимой там укрываются по нескольку взрослых птиц.

Обыкновенный общественный ткач похож на родственного ему европейского воробья. Эти птицы не совершают сезонных миграций и даже вне периода размножения обитают в тех же гнездах, куда, наевшись семян и насекомых, прилетают по вечерам спать. Гнезда служат не один год, ремонтируются и расширяются, так что колония, вначале состоявшая всего из нескольких гнезд и напоминавшая необычный плод, со временем разрастается в огромную структуру, вдвое выше человеческого роста и в 4 раза шире.

|

|

|

Дом на

дереве. |

|

В тех районах, где температура воздуха днем доходит до 34° С, а ночью опускается до 16° С, гнездо имеет преимущества: внутри него колебания температуры вдвое меньше благодаря теплоизоляции, создаваемой плетеными стенками и крышей.

По соображениям безопасности у большинства птиц гнезда неприметные. А гнезда ткачей заметны издали. Безопасность этим птицам обеспечивает их многочисленность: редкий хищник добирается до входа в общий дом без того, чтобы кто-нибудь из обитателей не поднял тревогу.

Страсть ткачей к строительству порой оборачивается катастрофой: коммунальный дом становится таким тяжелым, что дерево его не выдерживает, гнездо падает и разбивается о землю. Когда это случается, птицы начинают строить новый дом.

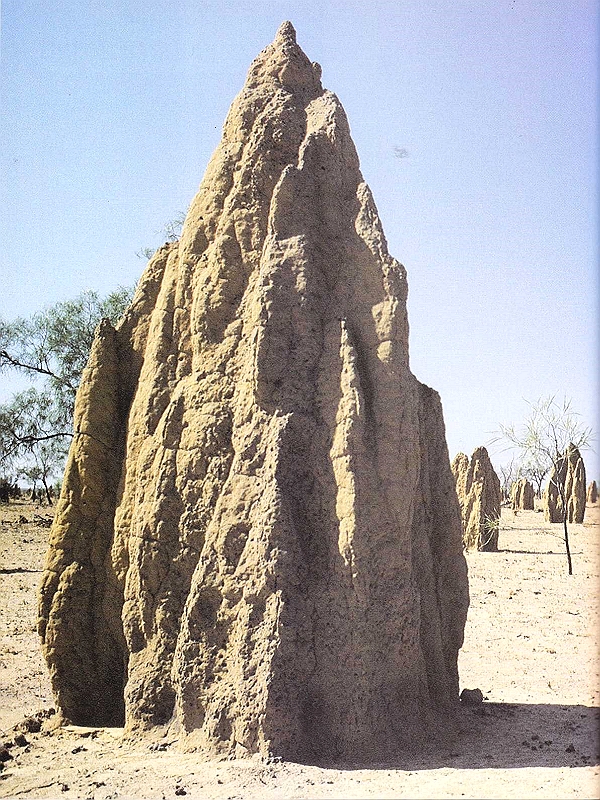

Беспокойные постояльцы термитов

Австралийские термитники - это, пожалуй, вершина архитектурных достижений в мире насекомых. Башни высотой до 7 м с множеством переходов и отделений строятся из пережеванного растительного материала и покрываются глиной; их конструкция обеспечивает проветривание.

|

|

|

Постояльцы. Священная альциона устраивает гнездо в термитнике (слева). В африканской пустыне большеухая лисица и ее детеньши выглядывают из своей норы под термитником; ночью она охотится на мелких грызунов, добывает птичьи яйца, клубни, разные плоды, а днем укрывается в норе. |

|

Столь заметные сооружения не могут не привлекать существ, предпочитающих избегать строительных трудов. В их числе редкая птица - золотоплечий плоскохвостый попугай, обитающий только в небольшом районе северо-восточной Австралии. В период размножения самка выдалбливает в одной из плоских стенок термитника туннель глубиной до 36 см, выбрасывает содержимое, очищая пространство для кладки, несет яйца и насиживает их. Делая это, она оставляет зияющие отверстия разрушенных ею переходов термитника. Термиты по ночам без устали заделывают повреждения и вход в устроенную попугаем камеру, но тот каждое утро снова ее открывает. В редких случаях термитам удается замуровать птичий выводок, но чаще всего они прекращают борьбу, ограничиваясь тем, что «запечатывают» отверстия и игнорируют непрошеного гостя.

|

|

|

В общем зимнем доме. Австралийский золотоплечий плоскохвостый попугай сидит на термитнике, который он избрал для зимовья. Некоторые птицы возвращаются в одни и те же гнездовья, вскрывая заделанные термитами отверстия. Когда термитник размягчен дождями, птицы его разрывают. |

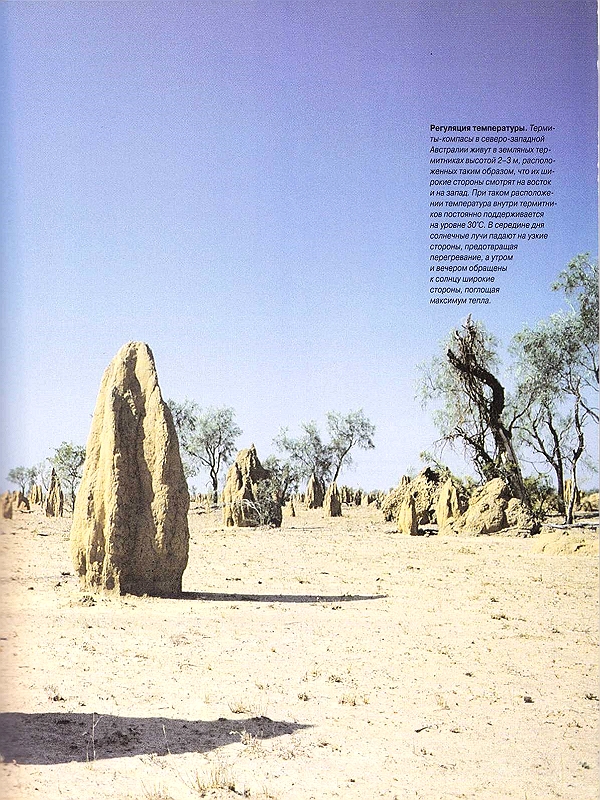

Однако бывает, что попугай выбирает термитник неудачно. Австралийские термиты-компасы строят высокие башни в форме лезвия так, что острые края ориентированы с севера на юг, благодаря чему термитник не перегревается под полуденным солнцем. Ширина такой башни меньше 1 м, и когда золотоплечий попугай пытается строить гнездо, он легко продырявливает термитник насквозь. Дырявые, как швейцарский сыр, клиновидные термитники попадаются довольно часто. В худшем случае попугаи причиняют термитам лишь неудобство. Но другие «постояльцы», а именно белохвостый райский зимородок, могут погубить колонию. В начале ноября эти красивые птицы прилетают из Новой Гвинеи в небольшой район северо-восточного побережья Австралии. Там супружеские пары сооружают гнезда на свежевыстроенных термитниках. При этом птицы сначала делают клювами два узких входных отверстия в термитнике. Затем ногами выкапывают в нем камеру для яиц. Это наносит молодой термитной колонии непоправимый ущерб. Термиты либо погибают, либо покидают свой дом, оставляя его зимородкам и их птенцам.

Животные, которые не строят себе дом, используют чужие жилища.

Построил дом - получил постояльца

В природе так устроено, что некоторые животные всегда строят дом не только для себя, но и для других. Например, черепаха-гофер, живущая на востоке Северной Америки, своими широкими передними ногами роет очень длинные норы, в которых поселяются мелкие животные. Змеи, ящерицы, еноты, опоссумы и лисицы используют жилье черепахи как временное укрытие, а лягушки и насекомые как постоянное обиталище.

|

|

|

Постоянный часовой. |

Иногда в черепашьей норе живут кроличьи сычи. Эти птицы размером с черного дрозда и сами роют норы, но, если находят подходящую нору, охотно ею пользуются. В чужой норе сыч ведет себя по-хозяйски: сидя у входа, он возмущенно взирает на законного обитателя, протискивающегося мимо него.

|

|

|

Убежище. Когда наступают сумерки и становится прохладнее, черепаха-гофер вылезает из своей норы в поисках растительной пищи. От дневной жары она укрывается в подземной камере. Там укрываются и другие животные. |

У берегов Новой Зеландии морские птицы - буревестники, качурки, тайфунники и др. - выдалбливают гнезда в скалах некоторых островов. Возвращаясь домой после нескольких месяцев в море, они нередко обнаруживают в своих гнездах гаттерию, или туатару, - крупную, похожую на ящерицу клювоголовую рептилию, которая питается жуками и другими насекомыми, привлеченными птичьим пометом.

|

|

|

Лягушки на постое. Гоферова лягушка с темными пятнами на спине и боках обитает на сырых затопляемых лугах и в поймах рек восточной части Северной Америки. Часто она живет в норе черепахи-гофера или речного рака. |

Буревестники не возражают против этих длинных (60 см) неуклюжих жильцов, потому что гаттерии очищают нору. Птицы откладывают яйца в специальной гнездовой камере в самом конце норы, не обращая внимания на гаттерию. Однако, как только вылупляется их единственный птенец, им приходится непрерывно охранять его от туатары. В период размножения морских птиц эти рептилии питаются главным образом птенцами.

|

|

|

Пингвин в норе. На Фолклендских островах Магелланов пингвин осторожно выглядывает из кроличьей норы, где он растит своих птенцов. |

Раки-отшельники не имеют собственной раковины, а используют пустые раковины брюхоногих моллюсков, подбирая их по камерам. Обычно рак присваивает раковину, которая несколько велика - на вырост. Оставшееся пустое место может занять полихета - покрытый пучками щетинок кольчатый червь. Поселившись в раковине вместе с раком-отшельником, полихета приобретает не только подвижный дом, но и питание. Когда рак кормится на дне, полихета высовывает из раковины голову и подбирает кусочки пищи, падающие с ротовых частей рака.

|

|

|

С поднятым оружием. Морская анемона, поселившаяся на раковине рака-отшельника, своими жалящими щупальцами защищает его от хищников. Когда раку-отшельнику угрожает осьминог, он передвигает анемону на «макушку» раковины, чтобы обеспечить себе максимальную защиту. |

Актинии, или морские анемоны, - более выгодные сожители рака-отшельника. Их ядовитые щупальца защищают его от хищников. В свою очередь рак служит активным средством передвижения для поисков пищи. Когда рак-отшельник меняет раковину, он берет с собой и свою актинию, всячески стимулируя ее перейти со старой раковины на новую.

|

|

|

Желанный жилец, незваный гость. Туатара (слева) часто пользуется гнездами буревестников, которые гнездятся на прибрежных островах. Там, где почва позволяет, на площади с карточный столик может быть 2 - 4 гнезда, так что туатаре легко найти, где поселиться. Североамериканская гремучая змея (справа), пытаясь вселиться в барсучью нору, встречает сопротивление. Гремучие змеи часто укрываются от жары или холода в норах других животных. |

|

Птицам требуется надежное место для насиживания яиц. Одни строят гнезда, другие занимают чужие.

Прохлада и гнездо в кактусе

Ребристый кактус цереус гигантский - символ пустынных земель американского Запада. Для поселившихся там птиц эти огромные растения, достигающие 15 м в высоту и живущие 200 лет, служат необходимыми для жизни оазисами.

|

|

|

Убежище в кактусе. Золотой шилоклювый дятел выдалбливает гнезда в гигантских цереусах. Дупло в кактусе - безопасное место для гнезда. Сок кактуса, затвердевая, образует внутреннюю выстилку гнезда. |

Сочная губчатая мякоть кактусов превосходно накапливает воду: в сезон дождей размеры этих растений увеличиваются вдвое. Стебель цереуса значительно мягче дерева, и птицам легче устроить в нем убежище. Благодаря острым колючкам кактуса такой дом защищает от ползучих хищников вроде змей. Среди многочисленных обитателей цереусов чаще всего встречаются серогорлый дятел-меланерпес и золотой шилоклювый дятел. К тому времени, когда птенцы подрастают, в гнездах накапливается много паразитов и мусора, и дятлы переселяются в новые «квартиры». А старые могут использоваться другими птицами. Обычно следующим хозяином дупла становится самая маленькая из сов - сыч-эльф размером с воробья. Иногда эта птичка живет в дупле вместе с западной узкоротой змеей, которая поедает вшей и других паразитов.

Лесные жители

В северных хвойных лесах дятлы долбят себе дупла в деревьях и по мере необходимости устраивают гнезда в новых чистых дуплах, а в старых селятся другие птицы, летучие мыши и белки Часто дупло занимает поползень Эта небольшая насекомоядная птица известна своей редкой манерой спускаться по стволу дерева головой вниз.

|

|

|

|

Безопасное укрытие. Сыч-эльф (справа) выглядывает из оставленного дятлом дупла в гигантском цереусе. Помимо защиты от жары, кактус своими колючками предохраняет от хищников. В сумерках сыч вылезает из дупла и охотится на насекомых и ящериц. Кактусовый крапивник (слева) строит гнездо в дупле, оставленном прежним жильцом. |

|

Следующими обитателями дупла обычно бывают синицы. Синица часто расширяет входное отверстие и дно дупла, располагая там свое закрытое гнездо. Когда санитарное состояние дупла вынуждает и эту птицу покинуть его, следующим жильцом может стать лазурная птица, а потом - древесная ласточка.

|

|

|

|

|

Удобное дупло. Волосатый дятел (в центре), названный так из-за перьев вокруг ноздрей, долбит себе дупло для гнезда. Многие лесные птицы, в том числе лазурная птица (справа), поселяются в дуплах, покинутых дятлами. Поползень (слева) переделывает дупло в соответствии со своими потребностями. |

||

Последними покинутое гнездо обычно занимают скворцы, которые могут годами жить в растущей куче всякого мусора. Но и для них наступает предел, и тогда дупло уже не привлекает ищущую места для гнезда птицу.

Нередко животные вселяются в покинутое жилье, но иногда хозяев выдворяют или съедают.

В поисках места для потомства

Полый внутри травяной шар, запрятанный где-нибудь под кустом, - прекрасное жилье для разных мелких существ. Сооруженный лесной мышью, вырастившей в нем свое потомство, и покинутый ею следующей весной, «дом» может занять шмелиная матка, ищущая место, чтобы основать новую семью. Самка шмеля перестраивает гнездо в соответствии со своими нуждами. Она выстилает его травой и мхом, а затем из воска с пыльцой делает гнездо, в одну ячейку которого откладывает несколько яиц, а в другую - запас меда и перги.

|

|

|

Ясли в доме. Шмелиная матка откладывает яйца и делает запасы меда, создавая новую семью в гнезде, покинутом лесной мышью. |

Из яиц выводятся личинки, которых матка кормит пыльцой и медом. Личинки растут, окукливаются и примерно через 3 недели после откладки яиц превращаются в рабочих особей женского пола, которые занимаются поиском пищи и уходом за гнездом и личинками. Матка же по мере разрастания семьи все больше времени уделяет откладыванию яиц. К концу лета в бывшем мышином доме живут уже несколько сотен шмелей. Теперь матка откладывает особые яйца двух сортов: из них появятся самцы и более крупные плодущие самки. Осенью они спариваются, самцы гибнут, а самки перезимовывают и весной создают новые семьи.

Гнездо в раковине

|

|

|

Под чужой крышей. Самец синеполосого калифорнийского бычка поджидает самку в своем гнезде, сооруженном в пустой раковине. |

Бычки живут в прибрежном мелководье морей тропической и умеренной зон. Эти рыбки - не более пальца, лишь у нескольких видов длина больше. Во время нереста самец строит гнездо, используя, например, пустые раковины. Он очищает раковину от песка и прочего мусора, вынося его во рту, переворачивает ее отверстием вниз и сверху набрасывает плавниками песок. Самец забирается внутрь, так что снаружи видны лишь голова и передние плавники, и поджидает самку, при виде которой выскакивает, привлекает ее внимание и побуждает заплыть в домик. Привыкнув к гнезду, самка прикрепляется брюшком к потолку и приклеивает к нему и к стенкам икринки. Самец оплодотворяет и стережет их, пока не вылупятся личинки.

Не только дом, но и пропитание

Американская серая лисица, единственный представитель семейства собачьих, умеющий лазать по деревьям, сама нору не роет - она просто занимает нору другого животного. Если ей повезет, она воспользуется покинутым жильем рыжей лисицы, предпочтительно под деревом. Годятся также нора сурка, бревно с дуплом или расщелина в камнях.

Использование чужого жилья свойственно и другим животным. Например, карликовый мангуст, обитающий в Африке к югу от Сахары, поселяется в оставленном термитнике; гиеновидная собака, которая широко распространена в африканской саванне, часто пользуется покинутой норой трубкозубов.

|

|

|

Беспокойные жильцы. Европейский лесной хорек (справа) не только селится в норах кроликов, но и употребляет хозяев в пищу. Этот хищник легко проскальзывает в ходы норы в поисках крольчат. Покинутый хозяевами термитник (слева) - удобное жилье для африканских карликовых мангустов. |

|

Чемпионами по копанию нор в животном мире можно считать чернохвостых луговых собачек, живущих в прериях Северной Америки. Они роют настоящие подземные лабиринты глубиной до 3 м, площадью до 65 га. Эти маленькие, величиной с белку, зверьки создают целые «города», где живут тысячи животных.

Кроличий сыч предпочитает не рыть собственную нору, а пользоваться сооружениями луговых собачек; так же поступают суслики, саламандры, мыши и змеи. Кроличий сыч не может справиться со взрослой луговой собачкой, но поедает молодых особей и детенышей, а также других обитателей нор луговых собачек - крупных насекомых, мелких змей и ящериц. Еще более опасный жилец - гремучая змея. Если она заползает в нору луговых собачек, хозяева «запечатывают» весь ход.

Нежеланным гостем является и черноногий хорек - очень редкое в Северной Америке млекопитающее. Этот хищник почти вымер, но его развели в неволе и интродуцировали в дикую природу в 1991 г. Поселившись в норе луговых собачек, он питается ими, охотясь прямо в их собственных домах.

В Европе основным «домовладельцем» для других животных служит дикий кролик, который роет норы и покидает их так же быстро, как и размножается. Жильцами кроличьих нор становятся мелкие куньи, в том числе горностай и черный хорек - все они охотятся на кроликов. Эти животные занимают норы и покидают их на всем своем большом жизненном пространстве. У черного хорька оно достигает 6,5 км2, он не может покрыть его за одну ночь и с рассветом прячется в ближайшую нору. Только самки с детенышами живут на одном месте сравнительно долго - 2 месяца.

Обыкновенный буревестник тоже пользуется пустыми кроличьими

норами. Эта морская птица размножается на пустынных прибрежных скалах. Самка

несет яйца в конце норы, и птенцы остаются там до 10 недель.

Жизнь невозможна без воды. Зачастую жизненный цикл животного определяется выпадением осадков.

Долгий сон

В пустынях Центральной Австралии дожди бывают редко, иногда раз в несколько лет. Но пустынные австралийские жабы - плоскоголовые лопатницы - живут в этих условиях, не мигрируя в более сырые места. Засушливый период они проводят, зарывшись в нору и раздувшись, как шар, во весь объем норы. Раздувается животное потому, что запасает воду в больших подкожных полостях.

|

|

|

Возвращение к жизни. После долгой засухи австралийская жаба вылезает из водонепроницаемой оболочки, где она запасала воду. |

Когда водоем почти совсем высыхает, лопатница пятится в оставшуюся на дне жижу, делая плавательные движения задом наперед, пока не исчезает в ней совсем. На глубине примерно 30 см она сооружает нору объемом вдвое больше самой себя, утрамбовывая стенки лапками. Здесь она погружается в долгий сон; голова ее опускается на грудь, лапы подбираются под живот, дыхание и сердечные сокращения замедляются до минимума. Примерно через 2 недели поверхностные слои кожи превращаются в водонепроницаемую оболочку, покрывающую все тело, за исключением двух маленьких отверстий ноздрей.

В таком сохраняющем влагу состоянии животное дожидается следующего дождя. Местные жители отыскивают этих жаб в пустыне и используют как источник питьевой воды. Когда наконец начинается дождь, жаба чувствует, как влага просачивается в почву. Работа легких и сердца ускоряется, животное разрывает свой водонепроницаемый мешок и вылезает на поверхность, где принимается ловить насекомых, которые тоже находились в спячке во время сухого сезона и с наступлением влажного периода воспряли к жизни. Лопатница ест и пьет, пока не раздуется.

После дождя лужи сохраняются несколько дней, и за это время лопатницы успевают найти полового партнера, спариться и отложить икру. Все это, как и процесс развития головастиков из икринок, совершается быстро. Когда вода снова почти исчезает, оставшаяся от водоемов жижа кишит сформировавшимися молодыми лопатницами, которые задом наперед углубляются в остатки воды, зарываются и засыпают.

Комары годами ждут дождя

Без воды комары не могут размножаться. Их личинки развиваются из яиц в воде, там они питаются мелкими водными организмами, органическими остатками и в свое время превращаются во взрослых особей. Поэтому самки комаров откладывают яйца в воду или в те места, где должна появиться вода.

В Центральной Австралии, где дожди бывают очень редко, комары Aedes - переносчики желтой лихорадки - откладывают яйца в водоемы после дождя. Вода вскоре испаряется, но яйца могут «спать» несколько лет, пока снова не пойдет дождь. Тогда они начинают развиваться как ни в чем не бывало.

|

|

|

В ожидании воды. Самка комара сидит в ожидании дождя, чтобы отложить яйца. |

У других видов комаров яйцам не требуется долгая «спячка», но приходится выживать в иных суровых условиях, например зимой в Арктике. Когда вся вода замерзает, это равноценно засухе. Комар-пискун (переносчик вирусного энцефалита), живущий и в арктических краях, успешно размножается благодаря тому, что «спит» 9 - 10 месяцев и «оживает» летом в оттаявшей воде. Яйца комаров сотнями плавают на поверхности, затем превращаются в личинки, которые окукливаются, и через несколько дней массами вылетают взрослые особи.

Комары - бич арктических животных, выводящих потомство в течение короткого лета. Одна из основных причин гибели новорожденных млекопитающих и птиц - потеря крови от бесчисленных укусов комаров.

Вслед за фруктовым урожаем

Великолепный пестрый голубь влажных тропических лесов Австралии питается фруктами. Только в штате Квинсленд более 50 видов съедобных фруктов, причем созревают они в разных районах в разное время. И голуби перелетают из одного места в другое. Как птицы узнают о созревании плодов, неизвестно. Самка откладывает единственное яйцо в гнездо, сооруженное на развилке веток или на пальмовом листе. Яйцо насиживают самка и самец по очереди; через 14 - 18 дней вылупляется птенец, которого родители кормят из клюва сначала «голубиным молочком», а потом - размягченным в зобу зерном. Через 2 - 3 недели птенец может летать, и семья отправляется на поиски фруктов.

|

|

|

Очередь отца. Самец великолепного пестрого голубя, сидя на яйце, прячет разноцветные шею и голову, сливаясь с зеленью. |

Временное пристанище странников

Наверное, лишь раз или два за сто лет возрождается к жизни озеро Торренс, расположенное в бесплодной пустыне на юге Австралии - одном из самых засушливых мест на земном шаре. После сильного ливня засоленная котловина превращается в огромное мелководное озеро площадью более 5200 км2. И словно из ничего оно вдруг наполняется жизнью - от водорослей до удивительно крупных рыб.

|

|

|

Летающие цыгане. Австралийские полосатые ходулочники ведут кочевой образ жизни: они тысячами прилетают на временные озера и водоемы. |

Буквально с неба падают водные птицы: австралийские пеликаны, шилоклювки, чайки, чайконосые и белощекие болотные крачки, пестрые и большие бакланы и полосатые ходулочники - все они размножаются на озере. После дождей в апреле 1980 г. прилетели по меньшей мере 100 000 пар полосатых ходулочников и свили гнезда на песчаном острове посреди озера. Эта длинноногая белая птица с черными крыльями и коричневыми пятнами на груди питается главным образом креветками, которые выводятся из яиц, переживших сухой период в засоленной котловине благодаря толстой оболочке. Креветкам же служат пищей водоросли и мелкие животные.

Недолговечная колония

Каким образом кочующие ходулочники знали, что там было озеро, и откуда они прилетали, неизвестно. Они покрыли весь остров чашевидными гнездами, вырытыми в песке на расстоянии не больше ладони друг от друга; в каждой кладке обычно 4 пестрых яйца. Австралийские чайки стаями кружили над гнездовьями ходулочников в надежде поживиться яйцами или пушистыми птенцами.

Проведя 1 - 2 дня в гнезде, птенцы для безопасности тысячами собирались вместе. Взрослые самцы, у которых не было собственных птенцов, охраняли эти «ясли». Большинство самок вторично откладывали яйца, а отцы искали корм и приносили его своим супругам и птенцам. Судя по всему, каждая птица кормила только своих птенцов, узнавая их крики среди остальных.

К июлю озеро быстро высохло и скоро превратилось в болото с белой едкой трясиной.

Как только вторые выводки птенцов ходулочников были готовы присоединиться к «яслям», взрослые птицы начали сопровождать их с острова и с озера на «большую землю». Огромной пушистой массой птенцы путешествовали по воде, проделывая путь около 105 км, на что некоторым требовалось дней шесть; все это время их кормили родители и поедали чайки.

Оказавшись в безопасности на «большой земле», они

оставались еще несколько дней в «яслях», питаясь мелкими животными, которых

выкапывали своими длинными клювами из мягкой прибрежной почвы. В конце концов

вся стая улетела неизвестно куда, и озеро снова превратилось в сухую соленую

котловину.

Некоторые животные умеют регулировать температуру в своих норах или гнездах.

Каменная насыпь спасает от жары

В пустыне Пилбара на западе Австралии температура воздуха часто поднимается до 49° С. Поэтому обитающие там австралийские мыши для охлаждения своих убежищ устраивают у входа в нору плоский курганчик из гальки площадью примерно 3 м2. На камнях по утрам собираются капли росы, служащей единственным источником влаги для мышей. По мере того как вода днем испаряется, нора охлаждается. Мышь часами перетаскивает камешки весом по 30 г, что составляет половину ее собственного веса, наращивая каменную насыпь.

|

|

|

|

Прохлада в камнях. Австралийская мышь (слева) таскает камешки ко входу в нору. Влага, конденсируясь на камнях, охлаждает гнездо и обеспечивает питьем. Самец каменки (справа) устраивает гнездышко из травы и перьев поверх камней, чтобы яйца не перегревались. |

|

Камешки собирает для гнезда и белопоясная каменка, живущая в Северной Африке. Самец собирает мелкие камни, обычно плоские (их легче нести), и делает из них насыпь, в которой может быть 300 - 400 камней. Подобно австралийским мышам, эта птица размером с воробья переносит камни весом около 30 г, что почти равно ее собственному весу. Завершенное каменное основание имеет высоту 15 см и диаметр до 50 см. На нем устраивается чашевидное гнездо из растительного материала, выстланное перьями и шерстью.

Каменная основа успеха

Белопоясная каменка - один из немногих видов птиц, успешно помножающихся в жарких засушливых районах Северной Африки, где температура на почве бывает такой высокой, что можно жарить яичницу. Возможно, именное основание гнезда обеспечивает прохладу яйцам: неплотно прилегающие друг к другу камни задерживают утреннюю росу, и воздух, проходя между ними, охлаждается. Вероятно, насыпь также защищает гнездо от современных паводков.

Кротовая система вентиляции

Европейский, или обыкновенный, крот редко покидает свою нору, так как пища, главным образом дождевые черви, слизни и личинки насекомых, попадает к нему прямо через стенки его жилища. Когда крот все же выходит на поверхность, обычно ночью, он легко может стать добычей совы.

Гнездовая камера, выстланная травой и сухими листьями, располагается глубже остальной части норы. От нее радиально расходятся ходы, которые крот роет в поисках пищи. Общая длина системы ходов достигает 180 м.

|

|

|

Редкое явление. Крота увидишь не часто, хотя его ходы оставляют борозды на поверхности земли. Он копает передними лапами с мощными когтями, делая движения, как при плавании брассом. |

Для восполнения энергии, затрачиваемой на рытье, крот, длина тела которого редко превышает 15 см, должен обильно питаться. Кротовые ходы располагаются близко к поверхности, и поэтому они порой рушатся, пока животное копает новые. Ходы - единственное средство вентиляции гнездовой камеры; они создают постоянную тягу свежего воздуха, необходимого животному. Когда крот роет, он часто доходит до поверхности, так что через образующиеся отверстия в камеру поступает больше воздуха. Ходы редко пересекаются, поэтому воздух, попавший через вентиляционную шахту в жилую камеру, выходит из нее другим путем. Так обеспечивается циркуляция свежего воздуха по всей системе ходов.

Кроты, роя ходы и вентиляционные шахты, выбрасывают на поверхность кучки грунта, называемые кротовинами. Вес такой кучки около 1 кг, и они очень мешают садоводам и фермерам.

Теплое жилье в вечной мерзлоте

В ноябре беременные белые медведицы строят берлоги, в которых арктической зимой родятся их детеныши. Густой мех взрослого медведя греет его даже в самую суровую погоду, но детеныши рождаются слепыми, с короткой редкой шерстью, неспособные выжить на открытом воздухе.

Лучше всего для рытья берлоги подходит прошлогодний снег, который после нескольких месяцев оседания становится плотным и сухим. Своими огромными лапами медведица роет в сугробе входной тоннель длиной около 1,8 м, в конце которого делает порожек и сводчатую камеру. Иногда она добавляет другие камеры; сообщалось о берлоге длиной 12 м с пятью камерами.

|

|

|

Уютное местечко. Первые 3 месяца жизни детеныш белого медведя проводит в берлоге, где и родился. Когда наступает весна, мать и детеныши покидают ее, отправляясь на поиски пищи. |

Ясли под снегом

Внутри берлоги за счет тепла тела белого медведя температура воздуха может подняться на 21° С, при том что снаружи леденящий холод - минус 30° С. Иногда берлога проветривается через отверстие в крыше, хотя такие отверстия образуются случайно, когда животное, утоляя жажду, соскребает с потолка лед.

В декабре-январе медведица рождает 1 - 2 детенышей; зиму она проводит с ними в берлоге.

Новорожденный детеныш белого медведя весит до 1 кг при длине тела около 25 см. Медвежата в возрасте 5 недель открывают глаза, в 7 недель начинают ходить. Мать кормит их молоком, сидя вертикально: детеныш, находясь в изгибе ее передней ноги, сосет один из четырех сосков. Большую часть времени медведица спит, а медвежата играют.

Медведица тщательно поддерживает чистоту в берлоге. Сама она выделяет очень мало мочи или фекалий: она пьет, но не ест, существуя за счет жира, нагулянного осенью. Испражнения, выделяемые детенышами, мать покрывает снегом, соскребая его с потолка берлоги.

В марте количество света, проникающего в берлогу через ледяной потолок, увеличивается, что стимулирует голодную медведицу выйти на воздух. В сопровождении детенышей она направляется к морю и долгожданному мясу тюленя.

Некоторые прячутся под снегом от холода, а другие прячут в норах потомков.

Зимние дома теплокровных животных

При первых признаках зимы американские черные медведи находят себе пещеру, дупло или очень большую кучу листьев и погружаются в сон до весны.

Зимой добывать пищу трудно; поэтому медведи едят как можно больше летом и осенью, создавая запасы жира в теле, что помогает им пережить долгую холодную зиму. Благодаря зимней спячке медведи сберегают энергию. Во время сна температура их тела может понизиться до 5° С, а интенсивность обмена веществ - вдвое. Теплокровные животные обладают внутренними системами обогрева, помогающими бороться с холодом, однако у обитателей холодных регионов есть и другие способы выживания в холодные периоды.

|

|

|

Медвежья спальня. На Аляске медведь-барибал зимует в берлоге, спячка длится 6 месяцев. В умеренном климате он спит 2 - 3 месяца. В Мексике он бодрствует круглый год. |

Например, живущие в тундре копытные лемминги питаются растительной пищей, откапывая ее под снегом в ходах, которые они обогревают теплом своих тел. А в берлоге под снегом, где самка белого медведя выкармливает детеныша, сохраняется температура на 21° С выше, чем снаружи.

Американский белогрудый козодой - единственная птица, впадающая в спячку, хотя и некоторые другие птицы могут впадать в спячку на несколько дней. Например, куропатки пересиживают снежные бури в уютном убежище в снегу, при этом температура тела у них всего на 1 - 2° С превышает «точку смерти». Они вырабатывают мало энергии и вовсе не расходуют ее.

Кто и как роет норы

Самое крупное роющее животное - обитающий в юго-восточной Австралии вомбат; он весит почти столько, сколько английская овчарка. Сильно развитая мускулатура и когти, похожие на садовые вилы, помогают ему рыть. Он использует также свои крепкие зубы, прорываясь сквозь землю, корни и камни с невероятной скоростью - около 3 м в час.

Отшельники по натуре, вомбаты кормятся ночью; их корм составляют корни, грибы и злаковые травы. Однако они не обладают спокойным общительным нравом, типичным для многих травоядных, и иногда нападают на других животных, нанося им глубокие раны острыми зубами. Кроме того, они избегают друг друга. Если удастся увидеть вместе двух вомбатов, то это либо самец и самка, либо мать со своим единственным детенышем, недавно появившимся на свет после 6 месяцев, проведенных у нее в сумке.

Единственное преимущество одинокой жизни вомбата состоит в том, что, закончив ночную кормежку, ему не нужно возвращаться домой к своей супруге или отпрыску. Он просто забирается в ближайшую пустую нору любого другого вомбата и засыпает.

Другое роющее животное Австралии - утконос. Он живет по берегам рек и охотится в воде. Внешний вид утконоса не соответствует его статусу яйцекладущего млекопитающего. Вместо рта у него утиный клюв, но при этом он покрыт коричневым мехом; лапы у него перепончатые, однако на задних лапах перепонки выражены слабее и задние конечности служат рулем при плавании.

Подводный вход

Самка утконоса устраивает удобную нору с двумя входами, один из которых находится под водой.

Ширина хода достаточна, чтобы могла пройти самка; пока она проходит по нему, из ее меха выжимается вода.

В сентябре самка откладывает два или три яйца в камере, выстланной измельченными листьями и расположенной на расстоянии 30 м от входа. Там вылупляются детеныши, которых она кормит до трех месяцев.

|

|

|

Зимний городок. Зиму барсуки проводят в полуспячке в спальных камерах с подстилкой из папоротника. Просыпаются они на короткое время, чтобы покормиться. |

Барсуки живут в просторных норах, выходя из них только ночью. Потребляют почти любую пищу - от дождевых червей до молодых кроликов, травы, корней и ягод. У них нет естественных врагов, и им не нужно прятаться. Они не маскируют свои жилища, а их ночные выходы сопровождаются грохотом и треском ломающихся веток.

В Англии есть барсучий городок, которому по меньшей мере 200 лет. Барсуки постоянно переделывают и расширяют свои ходы и жилые камеры, так что иногда барсучий городок занимает около 1700 м3, а число входов бывает не менее 30. Обычно в таком жилье обитает около 20 животных. При перестройках барсукам приходится перетаскивать большие количества земли, огромные кучи которой - верный признак того, что поблизости находится их жилище.

Барсуки - чистоплотные животные. Они испражняются в отхожих местах, а часть их ночной деятельности заключается в обновлении подстилки.

Хорошие норники - плохие хозяева

Главное достоинство нор для некоторых птиц в том, что они защищены от стихийных явлений; часто гнезда в норах устраивают виды, обитающие на большой высоте или на вершинах скал. Однако для других наибольшее значение имеет укрытость норы.

Гнездо обыкновенного зимородка обнаружить так же трудно, как заметить саму птицу, мелькнувшую вдруг, как вспышка голубого и красного, над освещенным солнцем потоком. Однако страшное зловоние от залежавшихся отходов и рыбьих костей помогает обнаруживать гнездо.

|

|

|

Отправился рыбачить. Покинув гнездо на берегу реки, зимородок гетит за рыбой. Каждому из зимородков-родителей надо добыть за день не меньше 50 рыбешек, чтобы накормить птенцов и прокормиться самим. |

В начале сезона размножения самец и самка зимородка в течение почти двух недель выкапывают нору на берегу реки. Разрывая землю клювами и отбрасывая ее назад лапами, они делают наклонный ход длиной с человеческую руку, с овальной гнездовой камерой на конце; в эту камеру самка откладывает б или 7 яиц.

Даже только что вылупившемуся птенцу необходимо каждый час получать по маленькой рыбке. Это означает, что родители должны ловить не меньше шести рыбок в час, не считая рыбы для самих себя. Когда птенцам исполняется месяц и они готовы покинуть гнездо, каждый из них съедает по четыре рыбки в час, т.е. родителям приходится ловить по 24 - 28 рыбок в час. При такой нагрузке у птиц просто нет времени прибрать гнездо. Оно так захламляется отходами и отрыгиваемыми рыбьими костями, что после каждого посещения гнезда родители моются в речке, иначе их перья слипаются и теряют водоотталкивающие свойства.

Перед тем как птенцы покинут гнездо, самец обучает их ловле рыбы, а самка откладывает в это же гнездо новые яйца. К отлету второго выводка гнездо так переполнено отбросами, что родители едва могут войти в него.

Красота, от которой захватывает дух

Обитающие в тропической Африке нубийские щурки - очень красивые, ярко окрашенные птицы, гнездящиеся колониями. Их блестящее малиновое оперение, зеленые или розовые шеи и длинные хвосты превращают даже одну птицу в необычайное зрелище. В некоторых частях Западной Африки можно видеть тысячи этих птиц, гнездящихся на крутых берегах, изрешеченных входами в норы. Щурки образуют тесные сообщества. Молодые птицы создают свои жилища вблизи норы родителей, так что со временем весь обрыв занимают птицы, связанные родством.

Найдя себе пару, щурки выбирают подходящее место и начинают рыть землю клювами, выметая грязь лапами. Они роют идущий вверх отвесный ход длиной около 1 м, устраивая в конце хода гнездовую камеру, а около входа - бугор, чтобы яйца не выкатывались. Самка откладывает по одному яйцу каждые 2 дня, пока не отложит 5 яиц. В гнезде нет подстилки, однако вскоре оно выстилается изнутри слоем отрыгиваемых комочков непереваренной пищи, почти прикрывающим яйца.

Когда птенцы вылупляются, родители начинают приносить им корм - кузнечиков, жуков, мух и даже пчел, предварительно вырвав у них жало. Вскоре гнездо становится еще грязнее, так как помет смешивается с остатками пищи, в которых теперь живут личинки жуков, и все это испускает зловоние.

Гнезда муравьев и термитов - структуры, снабжающие себя пищей, теплом и водой.

Города муравьев-листорезов

По человеческим меркам гнезда муравьев-листорезов сравнимы с нью-йоркскими небоскребами. В лесах Центральной и Южной Америки существуют гнезда, вырытые на глубине более 6 м и занимающие площадки шириной 100 м. В лабиринте подземных ходов и примерно 2000 камер обитает высокоорганизованное сообщество, члены которого связаны тесным родством.

Центр гнезда находится на полпути к вершине подземного небоскреба. Здесь в своих апартаментах сидит крупная матка, откладывающая яйца - по одному каждые 2 секунды - в течение 10 лет. Она оплодотворяет яйца спермой, запасенной при спаривании до того, как она основала колонию. Рабочие особи переносят яйца в выводковые камеры, где из них вылупляются личинки.

Грибные сады

На некотором расстоянии от выводковых камер расположены грибные грядки, служащие основным источником пищи для колонии. Каждый этап выращивания грибов осуществляет особая группа рабочих муравьев.

Муравьи-фуражиры, выйдя из гнезда, вырезают из листьев деревьев маленькие кусочки, приносят их в муравейник и складывают в одном из входов в гнездо. Фуражиров постоянно охраняют свирепые муравьи-солдаты - самые крупные из всех муравьев, за исключением матки; их мощные челюсти-жвалы способны укусить до крови.

Менее крупные муравьи-носильщики собирают листья и разгрызают их на крошечные кусочки. Группа еще более мелких муравьев разжевывает эти кусочки, смешивает со своими экскрементами и складывает в камеры, где выращиваются грибы.

|

|

|

|

Муравьи-вегетарианцы. Муравьи-листорезы (слева) приносят в свое гнездо кусочки листьев, чтобы создать субстрат для грибов, которые они выращивают. |

|

Наконец, маленькие муравьи прореживают густые всходы, пересаживая грибы на новые грядки, а совсем крошечные - ползают по «саду» и наводят чистоту. Они вытаскивают из грибницы пучки грибных нитей и скармливают их более крупным товарищам по гнезду. Выращиванием грибов занимаются только муравьи-листорезы. Матка, создающая новое гнездо, приносит с собой кусочек грибницы из родного гнезда, закладывая грядку, которая кормит всю ее колонию.

Лесные муравьи утепляют гнезда

Шорох листьев в лесной подстилке свидетельствует о передвижениях армий лесных муравьев, несущих сосновые иглы, веточки, листья или мох, чтобы сложить их поверх своих гнезд. Эти рыжие муравьи, длиной до 6 мм, питаются насекомыми и их личинками, особенно гусеницами бабочек, и строят подземные гнезда, где обитает до 300 000 особей.

|

|

|

Муравейник. Лесные муравьи для сохранения тепла в своих подземных гнездах засыпают их сверху растительным мусором. |

Поверх гнезда они насыпают холм из остатков растений, высота которого может достигать 1,5 м; это покрытие сохраняет тепло и защищает гнездо от хищников. Иногда холм располагается вокруг гнилого пня, так как муравьям легче выкапывать верхнюю часть гнезда в гнилой древесине. Ходы, камеры, ясли и хранилища для корма также уходят глубоко под землю.

Рабочие особи выносят из гнезда все, что увлажнено дыханием многих тысяч муравьев.

Мастера-строители в собственном мире

Термиты все делают с размахом. Высота термитников может достигать 9 м, и часто они уходят под землю на глубину 2 - 3 м. Нередко в них насчитываются миллионы обитателей. В некоторых частях Африки число особей на 1 м2 достигает 10000.

Известно около 2000 видов термитов, и их строительные стили весьма разнообразны. Термитники бывают высокие в виде трубы, могут иметь форму зонта (и защищают от дождя); иногда они похожи на цепи холмов, остроконечные башенки, плоские плиты или пагоды. Одни бывают расположены в пнях, а другие имеют овальную форму и свисают с деревьев. Большая часть термитников строится из земли и древесины, пережеванных со слюной и пометом.

|

|

|

Архитектура насекомых. Термиты-компасы строят клиновидные гнезда так, чтобы в них было прохладно в полуденный зной. |

За этим живописным внешним видом скрываются гнезда, являющие собой чудеса дизайна. В центре гнезда помещается царская камера, где матка длиной около 15 см и приблизительно в 6000 раз тяжелее, чем ее партнер или рабочие, ежедневно откладывает тысячи яиц. Ее обслуживают половой партнер и стерильные рабочие особи. В гнезде находятся также склады, ясли и фабрики. С помощью сложной системы кондиционирования в них поддерживаются необходимая влажность и почти постоянная температура.

Самодостаточные колонии

Гигантские африканские термиты, выращивающие грибы, строят термитники из сухой грязи. Эти сооружения около 7,6 м в высоту и 3 м в поперечнике обеспечены буквально всем необходимым. В них есть сады, где термиты выращивают грибы, устраивая немного мертвой древесины, собранной вокруг гнезда. Камеры для хранения корма располагаются повыше.

|

|

|

|

Искусство термитов. Термитник в форме зонта (слева) и башня термитов (справа). |

|

Под садом находятся царская камера и ясли, а еще ниже - подвал с сырым полом, используемый как источник строительных материалов. Испарения от дыхания миллионов термитов конденсируются и постоянно просачиваются сквозь пол, обеспечивая влажность в подвале. Гнездо вентилируется при помощи сети коридоров. Теплый воздух поднимается вверх и выходит через длинные «трубы», втягивая свежий воздух через стены гнезда.

За миллионы лет общественные пчелы и осы создали сложные строительные приемы и материалы.

Бумажная архитектура

Хотя пчелы и осы и не связаны тесным родством, в их образе жизни наблюдаются некоторые удивительные параллели. Например, осы-нектарины запасают в гнездах мед и пыльцу для питания личинок, а некоторые южноамериканские осы производят мед в промышленных масштабах.

|

|

|

|

|

Начиная с малого. Матка - основательница колонии бумажных ос - начинает с создания конструкции из пережеванной древесины (слева), формируя одну ячейку. Затем она добавляет новые (в центре) и откладывает в них яйца. Подросшие личинки сами завершают строительство (справа). |

||

Подобно пчелам, общественные осы строят гнезда с ячейками для личинок, хотя материалом им служит не воск, а бумага. Бумажные осы пережевывают древесину, смачивая ее слюной, и полученную массу наносят тонким слоем на гнездо; затвердевая, эта масса превращается в своего рода пергамент, гораздо более легкий, чем пчелиный воск. Некоторые осы располагают ячейки эксцентрически, другие вертикально, отверстиями вниз. В каждую ячейку оса откладывает яйцо, а вылупляющихся личинок кормит размельченными насекомыми. Гнезда строят в несколько этажей; каждый этаж подвешен под другим на бумажных нитях. Обычно гнезда висят на ветвях деревьев, однако некоторые осы строят их в норах.

|

|

|

Объединенные художники. Коллектив ос создает цветной узор на бумажной оболочке осиного гнезда, которая сделана из волокон, добытых из разных источников: стеблей травы, столбов изгородей, картонных коробок, некрашеных досок или сухих сорняков. |

Некоторые осиные колонии делятся путем роения. В других одна или несколько маток находят подходящее место и закладывают новое гнездо. Молодые особи включаются в работу, как только становятся способны летать; они пережевывают растительные волокна, превращая их в древесную массу, которую добавляют к первоначальной скромной конструкции, созданной матками-основательницами.

Строительный материал из цветков

В высокоорганизованном мире пчел каждая рабочая пчела выполняет определенные функции. С возрастом они меняются. Однако в течение какого-то времени она входит в состав команды, производящей воск, из которого пчелы строят ярусы ячеек - колыбелей для яиц и личинок. Производители воска синтезируют его в своем организме из сахаров, содержащихся в собранном нектаре, и выделяют в виде тонких хлопьев из желез, расположенных под брюшком. Затем они передают эти хлопья другой группе рабочих пчел, которые пережевывают их, смешивают с выделениями желез, находящихся в их жвалах, превращая хрупкий материал в пластичный, который можно обрабатывать и формовать.

Легче всего придавать воску определенную форму при температуре 35° С. Поэтому еще одна команда поддерживает нужную температуру в улье. Если температура слишком низкая, пчелы генерируют тепло, вибрируя летательными мышцами. Если же становится слишком тепло, команда машет крыльями в унисон, достигая охлаждения за счет испарения капелек воды, собранных специально для этой цели и размещенных определенным образом.

|

|

|

Пчелиный город. Гнездо африканской медоносной пчелы снаружи выглядит довольно неряшливо, однако внутри, где может находиться до 80 000 пчел, это образцовый город. |

Постройку шестигранной ячейки рабочая пчела начинает с формовки из воска трех ромбоидальных цоколей, а затем наращивает на них стены, пока они немного не превысят длину тела взрослой пчелы, при этом она постоянно следит, чтобы толщина стен была одинаковой.

Тысячи рабочих пчел усиленно трудятся бок о бок, строя соты, состоящие из примыкающих друг к другу шестигранных ячеек, свисающих с крыши улья (если это домашние пчелы). Гнездо диких пчел по форме похоже на мяч для американского футбола; оно может висеть на ветке или находиться в дупле дерева. Все ячейки смотрят вверх, так что из них ничего не вытекает. С точки зрения архитектуры шестигранная форма оптимальна, так как она обеспечивает прочность и экономит пространство.

Многие ячейки служат сосудами для меда или пыльцы; стенки у них толще, чем у ячеек для личинок.

В гнезде есть также большие пузыревидные ячейки-маточники. Вначале в них развиваются обыкновенные личинки, но в какой-то момент их начинают кормить богатым белками пчелиным молочком, после чего из них развиваются матки.

Шмели более выносливы, чем пчелы, и способны выжить в холодных регионах. Они живут небольшими группами, и в отличие от матки пчел, занимающейся главным образом откладкой яиц, матка шмелей делает все сама. Поскольку матка должна построить ячейку для собственного потомства, отложить яйца и насиживать их, почти как птицы, чтобы вывести первую партию рабочих особей, сооружение сложного гнезда для нее исключено. Она старается использовать что-нибудь готовое и обычно устраивает гнездо в заброшенной норе полевки или мыши-малютки или же в травяной кочке.

В отличие от пчел и ос большинство насекомых ведут одиночный образ жизни.

Каменщицы, землекопы и гончары

Быстро работая, пока не засохнет грязь, самка пилюльной осы строит свое гнездо примерно так же, как в далеком прошлом гончары выделывали горшки, формуя из глины лепешки и укладывая их одна на другую. Найдя клочок влажной земли, оса строит из нее холмик. Если земля слишком влажная, оса дает ей подсохнуть. Если же земля слишком сухая, она смачивает ее, набирая в рот воду и выплевывая ее на глину. Затем оса месит глину, пока не образуется шарик, переносит его на строительную площадку - под выступ камня, под ветку или под отставший кусочек коры, - сплющивает в лепешку и укладывает на выбранное место; затем она летит назад, к источнику строительного материала, и процесс повторяется.

|

|

|

|

Глиняные гнезда. В пустыне Израиля пилюльная оса, тщательно обрабатывая глину, придает нужную форму входу в гнездо (слева), чтобы края были выгнуты наружу так же, как у входа в гнездо пилюльной осы в Коста-Рике (справа). |

|

Из этих глиняных лепешек оса вылепливает кувшин и помещает в него несколько гусениц, обездвижив их уколом своего жала. На них она откладывает яйцо, а затем затыкает горлышко кувшина глиняной пробкой.

Некоторые дорожные осы строят гнезда из грязи, другие используют смесь пережеванных листьев, лепестков или шерсти животных. Самка оставляет в гнезде запасы перги (смесь пыльцы и нектара), откладывает на нее яйцо, а затем запечатывает отверстие пробкой из грязи.

Коммунальные гнезда

Пчелы-каменщицы иногда строят многокамерные гнезда, которые выглядят как маленькие колонии. Преимущества коммунальных гнезд, возможно, состоят в том, что они экономят труд и стены у них толще, а это дополнительная защита от ос-кукушек, которые часто пытаются отложить в них собственные яйца.

|

|

|

|

Стили в строительстве. Гнезда разных видов пилюльных ос разнообразны - от декорированных в Малайзии (справа) до шаровидных одного из североамериканских видов (слева). |

|

Подобно общественным пчелам-каменщицам, некоторые короткохоботные пчелы роют свои норы в тесной близости, создавая многокамерные жилища, хотя, возможно, их при этом больше интересует процесс строительства, чем безопасность. Эти пчелы гнездятся в рыхлой песчаной почве и, найдя подходящее место, скапливаются там. Каждая самка роет свою ячейку сама, обмазывая ее изнутри выделениями из брюшка, чтобы сделать водонепроницаемой. Отложив несколько яиц, по одному в каждую ячейку, самка окончательно запечатывает свою нору.

|

|

|

Фальшивый цветок. Некоторые пилюльные осы строят гнезда на листьях растений. Округлая форма гнезда и светлая глина придают ему сходство с цветком или почкой. Это помогает замаскировать и защитить гнездо. |

Гнезда из листьев

Пчела-листорез выстилает гнездо листьями роз, лилий или ивы. Самка, отличающаяся от медоносной пчелы наличием на брюшке мешочков с пыльцой, вырезает из выбранного листка овал, складывает его челюстями и переносит, зажав между ножками, в гнездо, которое она обычно устраивает в узких глубоких каналах, проделанных в дереве личинками жуков.

|

|

|

Дом,

выстланный листьями. |

Пчела выстилает стенки канала сложенными кусочками листьев, которые образуют наружный слой ячейки; затем она летит назад и вырезает из листа маленький кружок, который укладывает на дно. Достроив первую ячейку, пчела заполняет ее пыльцой и нектаром, а сверху откладывает яйцо, оплодотворенное спермой, сохраненной после спаривания; накрывает ячейку кружком из листа и цементирует слюной.

Завершив устройство ячейки, пчела повторяет весь процесс, пока не

построит от 10 до 15 ячеек. Из яиц в нижних ячейках вылупляются самки, а в

верхних и неоплодотворенных - трутни.

Некоторые птицы подвешивают закрытые гнезда на концах веток, делая их недоступными для хищников.

Мастера висячих жилищ

Большому масковому ткачу для гнезда нужна надежная ветка с развилкой. В Южной Африке в период размножения эти птицы увешивают деревья гирляндами из плетеных гнезд, которые сооружают самцы. Выбрав подходящее место, самец собирает строительный материал - узкие листья, лозу, длинные травинки - и с помощью клюва и лапок привязывает их к ветке. Получается прочное кольцо, служащее основой будущего гнезда.

|

|

|

|

Плетеные дома. Основу гнезда птицы-ткача часто образует кольцо, сплетенное из растений (вверху); вход находится внизу, как у гнезда лайардова ткача (справа). |

|

С помощью клюва самец «строит» крышу и стенки, подвязывая и переплетая стебли и травинки одну над другой. Затем он сплетает «крыльцо», загибая его под переднюю часть гнезда. Получается нечто вроде раковины с входом снизу. Между входом и гнездовой камерой он сооружает «порог», предохраняющий яйца и птенцов от выпадения из гнезда.

Самец, закончив строительство, повисает под гнездом и машет крыльями, чтобы привлечь внимание самки.

Совершенство достигается практикой

Первые попытки молодого самца сплести гнездо

заканчиваются тем, что оно получается неряшливым. Иногда ему приходится

сооружать несколько гнезд, прежде чем он сможет завлечь самку и склонить ее к

спариванию и откладке яиц. Порой надо расплести первое гнездо, чтобы

использовать материал для нового.

Постепенно гнездо становится гораздо привлекательнее. Если самка принимает его,

она устилает камеру мягкими кончиками травы и перышками, а затем откладывает

яйца и насиживает их около двух недель.

|

|

|

Входите, пожалуйста. Самец маскового ткача, обитающего в Ботсване, висит под своим гнездом, пытаясь привлечь внимание самки. |

Азиатские ткачи-байя и африканские ткачи-касины сооружают входной туннель в виде рукава длиной до 60 см. Если в гнездо пытается проникнуть хищная птица, то при первом прикосновении к рукаву он проваливается внутрь. Хозяева же, чтобы попасть в гнездо, сначала на большой скорости устремляются вниз ко входу, а затем, сложив крылья, с разгона проносятся вверх по рукаву, не касаясь его стенок.

Общее висячее гнездовье

Оропендолы, птицы величиной с ворону, сплетают свои гнезда из разорванных на полосы листьев банана и длинных лиан. Эти туго сплетенные и водонепроницаемые гнезда похожи на мешочки и достигают до 2 м длины; в Южной и Центральной Америке деревья бывают буквально обвешаны этими мешочками, раскачивающимися на концах ветвей. Вход в гнездо расположен в верхней части мешочка, а гнездовая камера с мягкой подстилкой для яиц - на дне.

Самка оропендолы строит гнездо одна, а самец проводит большую часть времени красуясь и распевая, чтобы привлечь самку. Все самки, которых ему удается завлечь, сооружают гнезда одно подле другого, и в его гареме может быть до 40 гнезд, висящих на одном дереве, причем самки помогают друг другу выращивать птенцов.

|

|

|

Украшения на деревьях. |

Гнезда надежно защищают яйца и птенцов. Хищникам, таким, как кинкажу, обезьяны и змеи, трудно подобраться к гнезду по тонким веткам, а летающим хищникам не удается проникнуть в узкие длинные входы. Иногда оропендолы строят гнезда около осиных гнезд; на птиц осы не нападают, но жалят животных, появляющихся поблизости.

Гнезда, сшитые из листьев

Длиннохвостая птица-портниха сшивает свое гнездо паутиной. Эта птичка, величиной с воробья, обитает в садах Индии и Юго-Восточной Азии. Основой для гнезда служат широкие живые листья. Портняжит самка. Она подтягивает 2 листа, находящихся близко один от другого, и протыкает клювом дырки на соприкасающихся краях. Затем она берет в клюв паутинную нить, протягивает ее сквозь дырки и завязывает узлом. В результате получается висячая люлька, которую птица наполняет разным мягким растительным материалом.

|

|

|

Сшито на заказ. Самка длиннохвостой портнихи делает карман из живых листьев, чтобы поместить в него гнездо. Она сшивает листья, используя паутину, затем откладывает в гнездо 2 - 3 яйца, а насиживать ей помогает самец. |

На сооружение гнезда у птицы-портнихи уходит примерно 4 дня, так как лист или паутинка часто рвутся. Из живого листа получается более прочное гнездо, чем из сухого. Кроме того, такой лист маскирует гнезда с яйцами, укрывает от тропических дождей.

Дом, расположенный высоко над землей, обеспечивает защиту от хищников и приближает к источнику пищи.

Мышь-малютка плетет гнездо из листьев

Вход в шаровидное гнездо мыши-малютки найдешь не сразу: она устраивает его на стеблях тростника, пшеницы, высокой травы и других растений с прочными стеблями.

|

|

|

Ночные вылазки. Осторожно пробираясь сквозь сплетенные из травы стенки своего гнезда, самка евразийской мыши-малютки, активная и днем и ночью, выходит наружу в поисках семян или насекомых. За сезон размножения (август-сентябрь) она приносит до 7 пометов и всякий раз плетет новое гнездо. Мышь селится в зарослях тростника, по обочинам автострад или по краям полянок. |

Чтобы сплести гнездо величиной с теннисный мячик, самка иногда использует до 20 стеблей или длинных листьев. Острыми зубками она раздирает каждый на несколько полосок и переплетает их между собой, не отделяя полоски одну от другой. Поскольку листья еще остаются живыми, они сохраняют эластичность, так что плетеные стенки гнезда раздвигаются, когда в него влезает мышь, а затем снова стягиваются. Мышь очень мала, всего 60 мм в длину, не считая хвоста, а масса ее равна 5 - 5,5 г; поэтому она легко перемещается среди стеблей, используя длинный хвост как дополнительную конечность.

Семья мыши-малютки

Когда эта ржаво-коричневая мышка кончит плести свое гнездо, она делает внутри мягкую подушку из пережеванной травы. Затем производит на свет до 8 слепых голых мышат. Они сосут мать чуть больше недели, а после этого она дает им семена, зерно, молодые побеги растений, мягкие плоды. Через 16 дней мышки уже заботятся о себе сами.

Гнезда гусениц на ветвях деревьев

Белые шелковистые украшения на ветвях деревьев в восточных районах США - результат работы гусениц. Бабочки Американских кольчатых коконопрядов откладывают множество яиц, располагая их кольцами на ветках плодовых деревьев и тополей. Примерно 100 гусениц, вылупляющихся одновременно на одной веточке, выделяют массу шелковистых нитей, из которых образуется тент, защищающий их от птиц и муравьев, пока они поедают листья.

Сначала молодые черно-желтые гусеницы укрываются под тентом, пока под ним хватает корма - оболочек яиц, почек и листиков. Но по мере роста еды становится недостаточно, и им приходится выползать из-под него, рискуя привлечь внимание хищников.

|

|

|

|

Шелковая занавеска. Американские кольчатые коконопряды сплетают тенты (слева) и забрасывают их на деревья (справа). |

|

У некоторых гусениц есть вторая линия обороны. Поедая листья, они поглощают цианид, который деревья вырабатывают в очень малых дозах для собственной защиты. Вместо того чтобы выводить цианид из организма, гусеницы накапливают его в особых железах и отрыгивают в жидком виде, если хищник пытается съесть их, а также оставляют на листьях его пахучий след. Отрыгиваемая жидкость столь же отвратительна на вкус, сколь и ядовита, и те, кто попытался гусеницами полакомиться, запоминают, что их лучше не трогать. Имея такое средство защиты, гусеницы иногда объедают все дерево, оставляя его без листьев.

Летом коконопряды плетут коконы, из которых вылетают бабочки; они откладывают яйца, дающие весной новое поколение гусениц.

Убежище в листьях

Белесые извилистые линии на листьях свидетельствуют о деятельности гусениц-минеров. Гусеницы некоторых бабочек и личинки многих жуков, долгоносиков и мух так малы, что могут проникнуть в любой лист, не прорывая поверхность. У минирующих гусениц тело уплощено и почти нет ножек, что позволяет им вполне комфортно чувствовать себя в тканях листа.

|

|

|

|

Следы на листьях. Извилистые следы гусениц-минеров отчетливо видны на листьях ряда растений (справа); в увеличенном виде они показаны на листе другого растения из этого же района (слева). |

|

Минеры питаются нежными четками внутренней части листьев, и ходы, проделанные ими во время кормления, проявляются на их поверхности в виде бледных зигзагов. Чтобы добраться до тканей листа, более крупные животные съедают его грубый наружный слой, а для минеров наружный слой служит такой же защитой, как и для внутренних частей самого листа.

Одни виды гусениц-минеров, вырастая, выходят из листьев и окукливаются в другом месте; другие выбираются наружу уже во взрослой стадии.

Чтобы защитить свои яйца и птенцов от хищников, многие птицы строят гнезда очень высоко.

Птичьи «города» на прибрежных скалах

Для морских птиц прибрежные скалы в глухих уголках материка и на островах - идеальное место для гнездования. Здесь птенцам не грозят нападения наземных хищников, таких, как лисицы и горностаи, а рядом - море, где родители могут ловить для них рыбу. В Северном полушарии весной многие морские птицы прилетают в такие места для размножения, любая подходящая скала превращается в шумный перенаселенный город, где птицы обживают каждый еще не занятый уступ.

Птицы разных видов предпочитают селиться на разных уровнях. На камнях и в расщелинах над верхней границей прилива строят гнезда из водорослей, травы и кусочков деревьев, прибиваемых к скалам, бакланы. Несколько выше, прямо на голых камнях, откладывают яйца кайры и гагарки. Кайры плотно заселяют открытые карнизы, а гагарки чаще собираются небольшими группами в более укромных местах.

|

|

|

|

Гнезда на скалах. Тупики (слева) либо сами роют себе норы на вершинах скал, либо занимают кроличьи норы, оставленные хозяевами. Олуши (справа) предпочитают гнездиться на вершинах скал, так как им требуется довольно большое пространство, чтобы приземлиться. |

|

Еще выше гнездятся моевки, устраивающие из ила, водорослей и пучков травы нечто вроде платформы. Утрамбовывая массу на узком, часто покатом выступе, они создают ровную, несколько приподнятую площадку, на которой строят глубокое гнездо, чтобы яйца не могли выкатиться. Гнездо прочно прикрепляется к скале птичьим пометом.

Почти у вершины скалы устраивают гнезда глупыши; нередко они откладывают яйца на голые камни. На незваных гостей глупыши выплевывают маслянистую массу с отвратительным запахом. Олуши гнездятся обычно в более уединенных местах, например на прибрежных островах; если же гнездовье слишком переполнено, эти крупные, величиной с гуся, птицы с размахом крыльев до 1,8 м предпочитают гнездиться прямо на вершине, где им легче приземляться. Гнезда олуши сооружают из водорослей, склеенных пометом, и выстилают их изнутри перьями и травой. Как правило, гнезда находятся достаточно далеко одно от другого.

Тупики и буревестники роют себе норы сами или селятся в кроличьих норах, прорытых в дерне на вершине скал. Они даже могут пользоваться одним входом, поскольку тупики ловят рыбу днем, а буревестники ночью.

Жизнь на этих скалах, называемых птичьими базарами, кипит; птицы улетают в море и возвращаются с рыбой. Некоторые отсутствуют часами. В это время другой родитель остается в гнезде, насиживая яйцо или охраняя вылупившегося птенца от мародеров - чаек и поморников.

Преимущества группового гнездования

Поскольку почти все места на скалах заняты парами, некоторые гнезда оказываются очень близко друг от друга, на расстоянии менее размаха крыльев. Кайры, например, устраивают гнезда буквально «плечом к плечу». Такое тесное соседство имеет свои преимущества: птицы наблюдают за соседями, возвращающимися из экспедиций за рыбой, и следуют за наиболее удачливыми «рыбаками», когда те вновь летят в море.

|

|

|

Безопасные высоты. В норвежской части Арктики колония моевок на о. Хурною из года в год использует гнезда на скалах. |

На птиц оказывает действие и готовность соседей к спариванию и откладке яиц; в результате почти все или подавляющее большинство откладывают яйца одновременно, а следовательно, вылупление и развитие птенцов происходят также в одно время. Это создает дополнительную защиту птенцам: хищники просто не могут съесть всех сразу.

На вершинах деревьев, шпилях и трубах

Одни из самых крупных гнезд на вершинах деревьев сооружают североамериканские белоголовые орланы; они используют гнезда годами, немножко подновляя их. Эти крупные птицы питаются рыбой, и часто гнездятся на деревьях, одиноко растущих у реки или озера. Гнездо одного безголового орлана, найденное в штате Огайо, весило примерно 2 т, его диаметр достигал 2,6 м, а глубина 3,7 м. Во время урагана оно упало на землю, просуществовав до этого 35 лет.

Скопы, также питающиеся рыбой, сооружают огромные открытые гнезда из палок на вершине сосны или скалы. Они тоже используют гнезда в течение многих лет; некоторые более 40 лет были постоянно заняты птицами.

Постоянные жильцы

Белые аисты гнездятся в Европе, Африке и Азии высоко на деревьях, на трубах и на шпилях церквей. В европейских странах распространено мнение, что они приносят счастье, и на крышах многих домов можно видеть гнезда аистов, охраняемые хозяевами. Аисты из года в год возвращаются в одно и то же гнездо; нередко после гибели родителей в родное гнездо возвращаются их потомки. В одном гнезде на башне в восточной части Германии аисты жили с 1549 по 1930 г.

Сооружение гнезд в местах, недоступных наземным животным, обеспечивает безопасность яиц и птенцов, когда родители улетают в поисках пищи.

|

|

|

|

Обитатели высот. Белые аисты (справа) на своих постоянных гнездах в Греции. Сапсан (вверху слева) охраняет птенца в гнезде, на высоком скалистом уступе. |

|

Для крупных птиц строительство нового гнезда сопряжено со значительными затратами энергии и времени. Использование одних и тех же гнезд позволяет им направить все усилия на выращивание потомства.

Грачи живут на деревьях большими колониями, состоящими иногда из сотен гнезд. Они строят чашевидные гнезда на вершинах высоких лиственных деревьев. Каждую весну грачи подновляют гнезда. Их колонии располагаются около ферм и деревень, где всегда есть чем поживиться.

Некоторые животные используют воду для защиты своих детенышей от хищников.

Гнездо на якоре

Не менее двух дней уходит у пары западноамериканских поганок на сооружение плавучего гнезда. Свое жилье они строят из веток, камыша и тростника и прикрепляют его к растениям с подводными корнями. Надводная часть гнезда около 30 см в диаметре - это лишь верхушка пирамиды, а подводное основание втрое шире.

Поскольку гнездо окружено водой, яйца и птенцы совершенно недоступны наземным хищникам. Это позволяет родителям надолго отлучаться для добывания корма, укрыв яйца от налетчиков с воздуха. Поганки насиживают яйца примерно 23 дня. Птенцы, едва вылупившись, тут же взбираются на спину матери. Когда все благополучно собрались, семья уплывает, покидая гнездо навсегда.

|

|

|

|

Рожденные на воде. Поганки (слева) и черные крачки (справа) сооружают плавучие гнезда. Поганки покидают гнезда рано, и крачки иногда занимают их. |

|

Многие другие птицы сооружают гнезда на воде или над водой, используя самые разные способы, чтобы яйца оставались сухими. Например, черные болотные крачки также устраивают плавучие гнезда высотой в 5 - 15 см из тростника, осоки и водорослей. Чтобы гнездо не уплыло, птицы прикрепляют его к камышам и стеблям водяных лилий. Эти крачки довольно широко распространены в Северной Америке, Европе и Азии и обитают обычно на болотистых и заболоченных почвах, где есть открытые водные пространства для добывания корма.

Рогатая лысуха, выводящая птенцов на озерах в южноамериканских Андах, не строит плавучее гнездо, а сооружает из камней что-то вроде пирамиды высотой до 60 - 100 см и с основанием до 4 м в диаметре; пирамида возводится со дна озера до тех пор, пока ее вершина не покажется над водой. Эта работа требует значительных усилий, так как птице приходится поднимать со дна озера или тащить с берега довольно большие камни. Когда сооружение готово, лысуха венчает его подстилкой из водяных растений.

Самка болотной курицы сооружает просторные гнезда, рыхло сплетенные из тростника или камыша, на болотистых берегах озер и рек, в густых зарослях, надежно укрывающих от хищников.

Тростниковая камышовка также гнездится среди растений у воды, сплетая свое глубокое чашевидное гнездо вокруг стеблей тростника. Гнездо камышовки такое глубокое, что самка почти тонет в нем; благодаря такой глубине яйца не выпадают из гнезда, когда ветер раскачивает тростники. В период строительства гнезда ветер часто создает проблемы, и птица прикладывает усилия, чтобы связать полоски растений между колышущимися тростниками.

Природные гидросооружения

Трудолюбие бобра давно вошло в пословицу. Сооружая свои хатки посреди реки, бобр острыми зубами за несколько минут перегрызает молодые деревца. Более толстые деревья требуют больше времени, и в одиночку бобру с ними не справиться. Так, над стволом, который вдвое толще самого животного, пара бобров трудится по очереди, подгрызая его со всех сторон, пока он не повалится.

|

|

|

|

Безопасное жилье. Небрежное нагромождение веток на реке - это жилье бобра (слева). Вход в него находится под водой и доступен самим бобрам (справа), но не волкам и рысям. |

|

Прежде чем приступить к спариванию, бобры сооружают себе жилище. Рек с медленным течением и высокими берегами немного, поэтому бобрам приходится перегораживать реку плотиной, чтобы поднять уровень воды. Срезав несколько деревьев, бобры тащат их на мелкое место. Если деревья растут на значительном расстоянии от берега, бобры прорывают канал и сплавляют по нему бревна.

Доставив бревна на место будущей плотины, бобры втыкают в дно реки толстые колья, а затем буксируют бревна, укладывая их поперек потока на эти колья. При помощи камней они опускают одни бревна на дно, а сверху взгромождают другие, заделывая промежутки камнями, травой и илом. На обоих концах плотины бобры устраивают водосливы, чтобы уровень воды оставался постоянным. Законченная плотина может иметь свыше 90 м в длину и 3 м в высоту. Например, плотина на реке Джефферсон в США длиной 690 м могла выдержать всадника.

Бобрам приходится постоянно открывать и закрывать водосливы в зависимости от поступления воды в созданное ими озеро. Свое жилище бобры строят посреди озера. Хатка бобров - это огромная куча веток и тонких стволов, скрепленных илом, возвышающаяся над поверхностью воды. Вход находится под водой, а за ним следует проход, ведущий в «спальню», расположенную чуть выше воды. Подводный вход защищает жилище от большинства незваных гостей, а ил, которым бобры осенью обмазывают его снаружи, зимой замерзает и способствует сохранению тепла в стужу.

Бобры остаются в своем жилище до конца жизни. Зимой они проводят в нем все время, не считая вылазок под лед за пищей. Весной бобрята начинают плавать; но им трудно нырнуть, чтобы вплыть во входное отверстие; к тому же покидать спальные помещения малышам небезопасно.

Преимущества островных гнезд

Белый журавль, или стерх, - довольно редкая птица, гнездящаяся только в северо-восточной Якутии и в Западной Сибири, обычно на открытых низинах мохово-лишайниковой тундры.

Устройство гнезда в тундре - трудная задача. Белый журавль откладывает яйца на неровную платформу из утоптанного мха шириной около 1 м, на травянистых островках или моховых кочках диаметром 9 - 18 м.

|

|

|

Островной дом. Белый журавль сюиту гнезда, устроенного на плавучем островке, и настороженно смотрит вокруг. |

Островки и кочки на мелководье - слабая защита от хищников; песцы и волки с легкостью впрыгивают на них. Однако, если яйца удается сохранить до вылупления птенцов, близость гнезда к воде дает немалое преимущество. Почти сразу после вылупления молодые журавли начинают плавать в ледяной воде, а когда они окажутся на середине озера, вряд ли даже самый жадный хищник последует за ними.

Разнообразие гнезд: от висячих шатров до хижин на лесной подстилке и «коттеджей» у воды

Гамаки и хижины