Поиски пищи

«Лягушонок был маленький, с широко раскрытыми

ТУСКЛЫМИ ГЛАЗКАМИ. ОН ПОСТЕПЕННО

СЪЕЖИЛСЯ И ОСЕЛ. ГЛАЗКИ ЕГО ПОГАСЛИ, БУДТО ЗАДУЛИ СВЕЧУ. КОЖА ОПУСТЕЛА И

ОБВИСЛА. КАЗАЛОСЬ, ДАЖЕ ЧЕРЕП ОПАЛ, КАК РУХНУВШАЯ ПАЛАТКА».

ЭННИ ДИЛЛАРД. «ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТИНКЕР-КРИК», 1975

|

|

|

|

|

|

Травинка за травинкой. |

Подводный охотник. |

Приспособление для копания. |

Рыболовная приманка. |

Американская писательница Энни Диллард, рассказывающая в своих произведениях о природе, с ужасом наблюдала, как гигантский клоп-белостома пожирал лягушку. Вонзив в жертву хоботок, клоп обездвиживает ее ядом, впрыскивает в тело пищеварительные соки, превращающие кости и мышцы в жидкость, и высасывает ее. То, как животные добывают пищу и поедают ее, может показаться нам отталкивающим. Однако таким образом они всего лишь получают питательные вещества, необходимые для жизни. Пищевые ресурсы часто ограниченны, что порождает ожесточенную конкуренцию между особями. В борьбе развиваются все более хитроумные способы добывания пищи, а также ее переработки и сохранения про запас. Для этих целей животные используют разного рода средства: яды, ловушки, засады, специализированные органы, такие, как клювы, зубы и когти, и даже примитивные инструменты.

|

|

|

Любитель падали. |

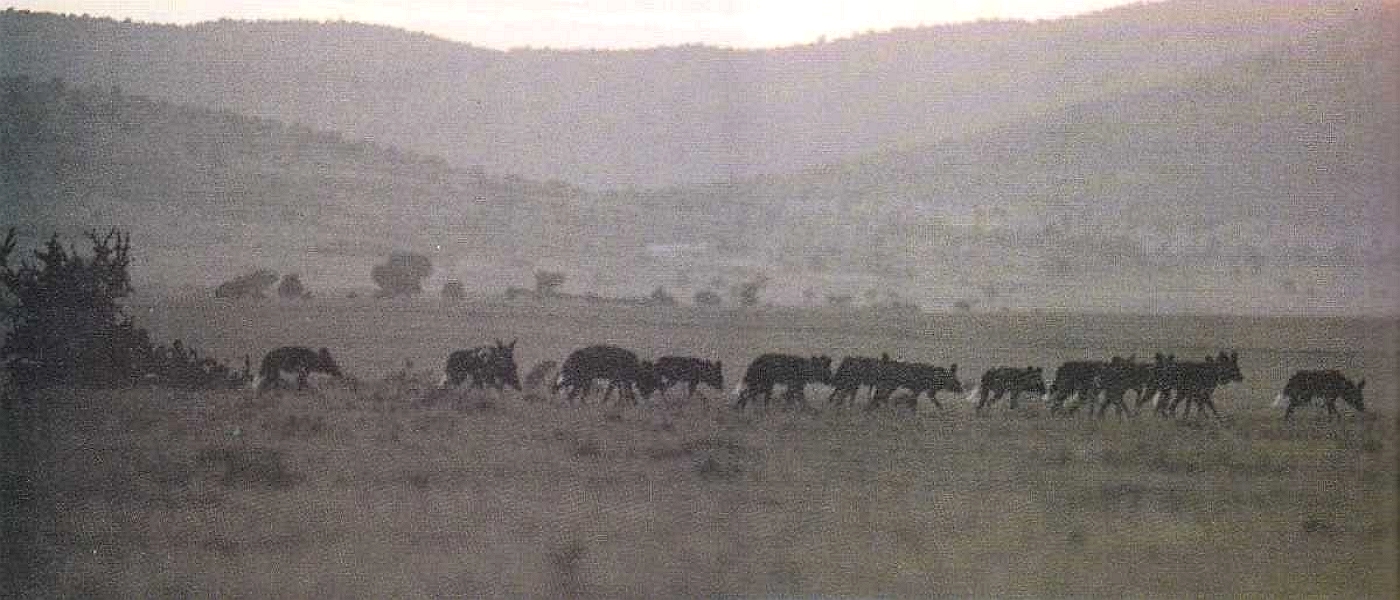

Охота стаей обеспечивает хищникам более богатую и разнообразную добычу, чем охота в одиночку.

|

|

|

|

|

Охота. Как только над равнинами Кении забрезжит рассвет, стая гиеновидных собак отправляется на поиски пищи (внизу). Семейные группы возглавляются доминантными самцом и самкой. Вместе с детенышами, которых бывает до 12 в одном помете, группа насчитывает 15 - 40 особей. Годовалые щенки ожидают пищу (слева вверху), укрывшись в ложбинке от непогоды. Стая (справа вверху) может преследовать жертву часами. Гиеновидная собака бегает со скоростью 60 км/ч на расстояние до 5 км. |

|

|

|

|

Конец погони. Загнав антилопу-гну, стая во главе с лидирующими самцом и самкой окружает жертву. Собаки действуют сообща, преграждая жертве путь к отступлению. |

Гиеновидные собаки: охота стаей

Распространенных в Африке гиеновидных собак иногда называют пятнистыми волками из-за окраски и стайного поведения. На охоте они действуют в высшей степени организованно. Преследуя крупную добычу - газель, гну или других антилоп, они бегут, сменяя друг друга по эстафете и не прекращая погони до тех пор, пока жертва не упадет в изнеможении. Выносливость гиеновидных собак объясняется рядом анатомических особенностей, выработавшихся в процессе естественного отбора. У этих животных большой объем легких, тонкие ноги и короткая шерсть, не мешающая быстрому испарению пота при интенсивной работе мышц.

|

|

|

|

Пища для всех. Стая гиеновидных собак рвет на части жертву - антилопу-гну (слева), которая весит около 180 кг, т.е. столько же, сколько 8 гиеновидных собак. Крупную добычу стая делит, и детеныши первыми получают свою долю (справа). Щенки начинают кочевать со стаей с 3-месячного возраста. Совсем маленьким детенышам собаки, возвращаясь в логово, отрыгивают пищу. |

|

Хотя для гиеновидных собак не имеет значения, заметит ли их жертва, они, приближаясь к стаду, пригибают голову и прижимают большие уши, пока не выберут жертву - обычно это молодое или слабое животное. Выбор жертвы во многом зависит от ее поведения. Заметив невдалеке гиеновидных собак, газели Томсона начинают «козлить» - подскакивают на прямых, словно негнущихся ногах. Чем лучше физическое состояние газели, тем выше она «козлит», вероятно давая понять хищникам, что им следует выбрать другую жертву, не такую быстроногую. Если жертва меняет направление, то некоторые хищники бегут наперерез.

Охотникам-одиночкам ни с кем не надо делить добычу. Однако сообща можно добыть больше пищи.

Охота строем

Некоторые птицы, в частности те, которые ловят рыбу, кооперируются для охоты. Например, розовые пеликаны, обитающие в Африке, Азии и на юге Европы, для ловли рыбы объединяются в группы, включающие от 5 до 500 особей. Птицы движутся U- или V-образным строем, сгоняя рыбу перед собой. Продвигаясь вперед, они одновременно поднимают крылья и погружают головы в воду, словно ковшом вычерпывая рыбу клювом. Только один вид пеликанов, североамериканский бурый, ловит рыбу, ныряя в воду с воздуха. Бурые пеликаны охотятся на рыбу каждый сам по себе, но ныряют они одновременно.

В воду - по сигналу

Голубоногие олуши, обитающие вдоль Тихоокеанского побережья Центральной Америки, ныряют за рыбой и кальмарами. Охота идет часто большими группами, но, по-видимому, только голубоногие олуши действуют организованно. Сначала они описывают круги над водой на высоте около 30 м, а затем по сигналу одного из членов стаи все вместе пикируют на косяк рыбы.

|

|

|

|

|

|

|

Воздушные рыболовы. Голубоногие олуши (внизу) синхронно ныряют за рыбой по сигналу лидера стаи. Розовые пеликаны (слева) плывут V-образным строем, сгоняя перед собой рыбу, которую потом вычерпывают клювом. Бурый пеликан (справа) ныряет за рыбой с воздуха. |

|

Не только розовые пеликаны и голубоногие олуши ловят рыбу сообща. Стаями охотятся также некоторые виды бакланов, включая ушастых и голубоглазых.

Ушастые бакланы ловят рыбу группами до 2000 особей. Птицы выстраиваются в ряд и, яростно хлопая по воде крыльями и лапами, гонят рыбу к берегу. Когда добыча оказывается зажатой между охотниками и берегом, они молниеносно ломают строй и ныряют за рыбой.

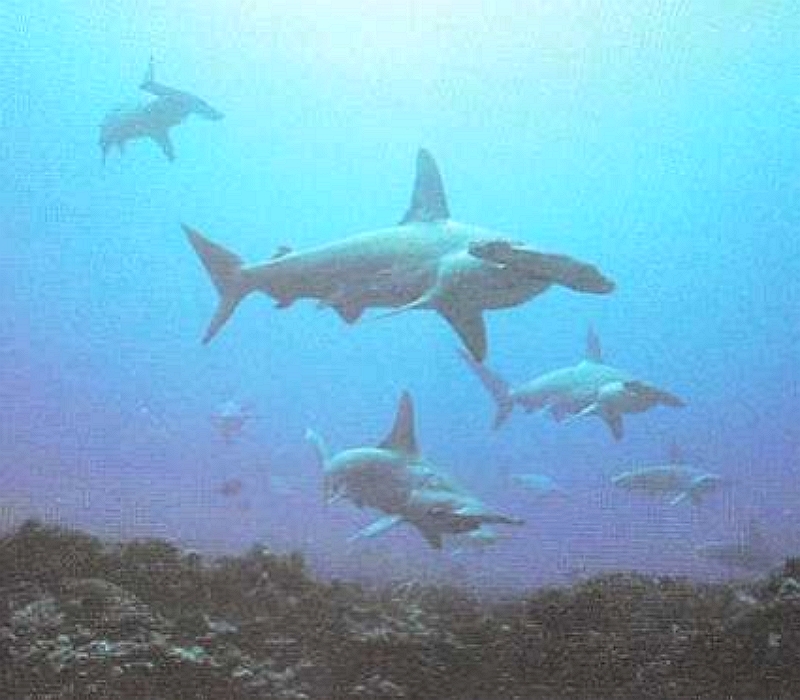

Птицы - не единственные загонщики рыбы. Некоторые хищные рыбы, например луфарь и полосатый марлин, обитающие в теплых водах, охотятся точно так же. Стремительный и прожорливый луфарь достигает 1,2 м в длину, а полосатый марлин, который в 4 раза длиннее, развивает скорость до 80 км/ч. Эти хищные рыбы держатся вдали от берега и добывают пищу организованными группами. Они сгоняют более мелких рыб в плотную массу и, врываясь в нее, молниеносно хватают обезумевших жертв.

Справедливая дележка

В болотистой дельте реки Окаванго в Ботсване водится много дичи, поэтому павианы-чакма дополняют свой обычный рацион, состоящий из насекомых и фруктов, мясной пищей. Обычно их добыча - это небольшие животные, вроде детеныша антилопы-импалы или зеленой мартышки-верветки. Самцы с высоким социальным статусом обычно охотятся в одиночку, а равные друг другу по положению в иерархии иногда объединяются.

|

|

|

|

В поисках пищи. Стадо павианов-чакма (слева) несется по травянистой равнине в Ботсване. Их пища - насекомые, фрукты и семена. Там, где много дичи, павианы сообща охотятся на мелких животных. |

Право первого. Самец павиана-чакма угощается мясом маленькой антилопы-импалы. Самцы с высоким статусом обычно охотятся в одиночку. |

При дележе добычи павианы не очень-то справедливы. Первым получает долю вожак. Туша делится между всеми членами группы, которые ожесточенно ссорятся из-за лучших кусков.

Мандрилы, обитающие в Западной Африке, более склонны к охоте группами по 50 - 100 особей. Самки и молодые самцы с криками несутся по лесу, вспугивая мелких животных. Наступающие в первых рядах лидирующие самцы убивают всех подряд на своем пути. Только когда в пределах досягаемости не останется ни одного живого существа, группа собирается вместе и приступает к еде.

Семейная охота эскадрильей

Хищные птицы, как правило, не склонны к сотрудничеству, однако пустынный канюк, обитающий в пустынях Центральной и Южной Америки, охотится группой по 3 - 6 особей, в которую входит самка, имеющая птенцов, и несколько самцов. На рассвете птицы собираются, делятся на разведывательные группы и совершают кратковременные вылеты в поисках добычи, время от времени возвращаясь к месту сбора. Иногда канюки хватают неосторожного зайца, пикируя на него с разных сторон или нападая из засады, особенно в поросшей кустарником местности, где легко спрятаться. Найдя подходящее место, птицы окружают жертву, готовые схватить, пока другие стараются выгнать ее из убежища.

|

|

|

Команда охотников. Пустынные канюки охотятся группой, выманивая дичь из убежища. |

Эффективна и атака эстафетой, когда каждый член группы по очереди преследует намеченную жертву и бьет ее, падая камнем с высоты. Затем участники делят добычу. Оптимальная в смысле затрат энергии численность охотничьей группы - 6 особей, но все равно ежедневная доля каждой птицы невелика - едва достаточная для выживания.

В жестоком мире хищников успех обеспечивают мощные мышцы, быстрая реакция и хорошее зрение.

Гибкий, стремительный, зоркий

В преследовании добычи гепарду нет равных по быстроте бега среди наземных животных. Обладая стройным, обтекаемым телом, маленькой головой, длинными ногами и гибким позвоночником, гепард превосходно приспособлен для внезапного стремительного броска.

Способность гепарда развивать скорость поразительна. Подобно стреле, пущенной из лука, он срывается с места и за 3 секунды достигает скорости 70 км/ч. Эта скорость разгона почти такая же, как у гоночной машины «Формулы-1», и гораздо выше, чем у большинства спортивных автомобилей.

|

|

||

|

Обтекаемый. Стройное и легкое телосложение гепарда приспособлено для стремительного бега. |

Гибкий позвоночник. Высокая скорость бега гепарда возможна благодаря исключительной гибкости его позвоночника, позволяющей делать очень длинные прыжки. |

Крепкая хватка. В отличие от других кошачьих, у гепарда невтяжные когти, которые прочно цепляются за субстрат, способствуя быстроте и маневренности |

Предельная скорость гепарда 101 км/ч. Правда, так быстро он может бежать только на сравнительно короткое расстояние. Если ему не удается догнать жертву (обычно это газель), пробежав 500 м за 20 секунд, он прекращает преследование. Бег с такой скоростью требует огромного напряжения всего организма, и хотя оно кратковременно, животному необходимо отдохнуть.

Секрет быстроты гепарда в гибкости позвоночника, позволяющей в процессе бега значительно выгибать и вытягивать спину, благодаря чему увеличивается длина прыжка, достигающая 7 м. Вклад гибкости позвоночника в скорость не менее 10 км/ч, что может решить исход охоты.

На полной скорости бег гепарда фактически представляет собой серию гигантских прыжков. Животное оказывается в воздухе дважды за один скачок: первый раз, когда тело вытягивается в одну линию, а второй - когда спина выгибается дугой и тело напряжено для следующего прыжка. Важную роль в ускорении играют когти, которые у гепарда не втягиваются, как у остальных представителей семейства кошачьих, а действуют как шипы на спортивных беговых туфлях.

Кажется невероятным, что гепард, буквально летя по воздуху, не теряет из виду свою жертву. Однако подобно орудию на современном танке, которое удерживает цель, несмотря на толчки при передвижении, гепард может держать голову в одном положении благодаря большой гибкости плечевого пояса. Высокая острота зрения, обеспечивающая четкое различение жертвы на местности, связана с наличием в сетчатке глаза узкой полосы плотно расположенных светочувствительных клеток.

При всех этих преимуществах гепард способен поймать добычу, если перед броском он приблизился к ней на расстояние не менее 45 м.

В отличие от большинства кошачьих, гепард охотится днем, часто ранним утром или в сумерках, когда не так жарко. Сначала животное взбирается на ветку дерева или на термитник и внимательно осматривает окрестности. Постоянные «наблюдательные пункты» метятся мочой, чтобы их не занимали другие гепарды. Иногда хозяин этих пунктов обходит их один за другим, пока не выберет место для засады.

Способ нападения зависит от ситуации. Если газели не проявляют беспокойства, гепард просто осторожно и незаметно приближается или подкрадывается, используя имеющиеся на местности прикрытия. Так или иначе, в какой-то момент гепард начинает свое стремительное преследование, затрачивая колоссальное количество энергии. Он бросается вперед, весь вытянувшись в одну линию, причем предвидит направление бегства жертвы и движется ей наперерез. В последнем стремительном рывке хищник настигает газель, с силой бьет ее по задним ногам, хватает зубами за горло и душит.

|

|

|

|

Головокружительный прыжок. Газели Томсона пасутся на равнинах Восточной Африки. Их скорость 72 км/ч, что на 29 км/ч меньше, чем у гепарда. Поэтому, преследуемые гепардом, они рассчитывают на фору в расстоянии при начале погони. |

Гонка окончена. В результате стремительного бега гепард настиг свою добычу - слабеющую газель Томсона - и сбил ее с ног. Схватив жертву за горло сильными челюстями, он душит ее. Перед тем как приступить к еде, гепард должен отдохнуть и остыть |

В погоне не только охотник, но и жертва почти полностью расходуют запас воздуха в легких, поэтому хищник с отнюдь не могучим телосложением может быстро справиться с газелью. Взрослая газель обычно наполовину или на две трети легче гепарда и ниже его ростом, но гепарды предпочитают молодых особей, которые еще легче.

После охоты, независимо от ее исхода, гепард должен отдохнуть. При рывке на 180 м температура тела повышается от 38,5° С до опасной отметки 40° С - если температура держится на этом уровне более минуты, в мозгу происходят необратимые изменения. Поэтому в течение 15 минут гепард просто сидит и тяжело дышит, остывая. Отдохнув, он готов приступить к еде или, если добыча ускользнула, снова начать охоту.

Пернатый охотник быстрее змеи

Кукушка-подорожник не только прекрасно летает, но и быстро бегает, являясь одним из самых совершенных спринтеров в мире птиц. Скорость нужна ей для охоты на ползающих по земле насекомых, ящериц и гремучих змей. Эта птица на бегу стремительна и весьма маневренна.

|

|

|

Длинноногий спринтер. Кукушка-подорожник может бегать со скоростью 40 км/ч, что позволяет ей охотиться на ящериц и змей. |

Кукушка-подорожник, родственная обыкновенной кукушке, живет в засушливых, поросших кустарником местах, где днем жарко, а по ночам очень холодно. Для сбережения тепла ночью у кукушки-подорожника обмен веществ замедляется, температура тела понижается, и птица впадает в оцепенение. При первых проблесках зари она должна быстро разогреться и снова начать двигаться. Для этого имеется своего рода теплообменник - темное пятно на коже спины между крыльями, хорошо поглощающее тепло нежаркого утреннего солнца. Взъерошив перья, птица подставляет это пятно солнечным лучам и ждет, пока температура тела не станет нормальной.

Самые быстрые шестиногие убийцы

Жуки-скакуны, встречающиеся повсеместно, по праву могут считаться чемпионами по спринту среди насекомых. При этом их абсолютная скорость невелика - 60 см/с, т. е. 2,5 км/ч. Однако если бы жук был величиной с лошадь, то это составило бы 400 км/ч.

|

|

|

Быстрый и свирепый. Повсеместно встречающийся в Европе на песчаных пустошах зеленый жук-скакун, с острым зрением, мощными челюстями и способный очень быстро бегать, - опасный хищник в мире насекомых. |

С такой скоростью жук-скакун может обогнать любое насекомое. К

тому же у него прекрасное зрение: его большие сложные глаза позволяют видеть на

расстоянии 13 - 15 см. Неосторожный муравей, попавший в пределы досягаемости

этого хищника, будет пойман в результате быстрого, хорошо рассчитанного броска

менее чем через четверть секунды. Благодаря быстроте, которой жуки-скакуны

обязаны своим длинным тонким ногам, и большим мощным челюстям они - грозные

охотники.

Необязательно полагаться на быстроту и силу - поймать жертву можно при помощи уловок и хитростей.

Роковая привлекательность

Преследование добычи отнимает много энергии, и некоторые хищники прибегают к иным способам: они заманивают жертву, находящуюся в пределах досягаемости. Океаническая рыба, называемая морским чертом, затаивается на дне, маскируясь бахромой из кожи, похожей на водоросли. В спинном плавнике первый луч отделен и модифицирован в длинную «удочку», на конце которой трепещет, как флажок, приманка, свисая над пастью с острыми зубами. Когда рыбешка пытается схватить приманку, морской черт быстро откидывает «удочку» и открывает рот, засасывая в него жертву с такой силой, что нет нужды к ней приближаться.

Смертельная судорога

Сходный способ охоты используют южноамериканские жабы-рогатки, но приманкой у них служит палец задней ноги. Сидя неподвижно, рогатка слегка подергивает пальцем. Привлеченная этим движением жертва, например лягушка, приближается, и тогда рогатка дергает пальцем немного сильнее, после чего заглатывает добычу.

|

|

|

Приманки для рыб. Морской черт подманивает рыбок, помахивая лучом спинного плавника с приманкой. У каймановой черепахи приманка - червеобразный язык. |

Еще меньше усилий затрачивают на охоту сомы. У них вокруг рта есть чувствительные усики, которыми они обнаруживают добычу. У некоторых видов усики напоминают крошечных червячков. Рыбы, подплывающие к этой приманке и оказывающиеся в пределах досягаемости зубов хищника, находят быстрый конец.

Мимикрия как способ охоты

Еще один оригинальный способ добыть пищу - это попытаться кем-нибудь притвориться. Австралийский паук-бокоход выглядит в точности как капелька птичьего помета, а кроме того, издает запах, похожий на феромон самки одной из бабочек. Вышедший на охоту паук терпеливо ждет, не двигаясь, когда ищущий партнершу самец этой бабочки подлетит достаточно близко, чтобы его схватить.

|

|

|

|

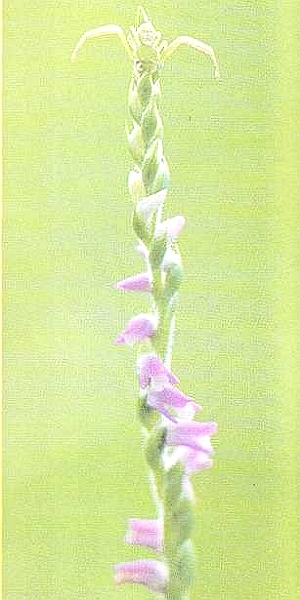

Фальшивые краски. Малайский богомол сходством с орхидеей (слева) привлекает насекомых, питающихся нектаром. Комочек, похожий на помет (справа) и пахнущий, как самка бабочки, - паук-бокоход, притаившийся в ожидании добычи. |

|

Иной раз не стоит верить своим глазам, глядя на цветок. Африканский богомол, висящий на ветке, невероятно хорош: он выглядит как дрема лесная. Большая часть его тела напоминает розовый стебель, передние ноги уплощены и ярко окрашены наподобие лепестков, а голова похожа на пестик цветка. У малайского богомола, имитирующего цветок орхидеи, ноги удлиненные и плоские. Обманутые насекомые прилетают к этим «цветкам» за нектаром и становятся жертвами хищника.

Короткоперый петросциртес, обитающий в Индийском и Тихом океанах, и внешне и манерой плавать похож на голубого губанчика, который поедает наружных паразитов крупных рыб. Приблизившись к рыбе-жертве, кровожадный имитатор вовсе не удаляет паразитов, а огромными зубами отрывает куски плавников, оставляя глубокие раны. Рыбы, испытавшие это на себе, быстро начинают различать благодетеля и разбойника.

Приманка для любопытных

Некоторые виды цапель приманивают рыбу. Говорят, что в Японии они даже делают наживку и ловят рыбу на мух или на хлеб, а то и на искусственную приманку из перьев и веточек. Рыбу, привлеченную этими ухищрениями, птицы ловко пронзают клювом.

|

|

|

Привлекательный хвост. Аппетитный желтый «червячок» на самом деле кончик хвоста водяного щитомордника, поджидающего добычу. |

Водяной щитомордник, обитающий на юго-востоке США, подранивает добычу, шевеля хвощом, похожим на желтого червя. Яркий только хвост, окраска же детального тела маскирующая. Когда змея скользит среди камней и опавшей листвы, заметен только ее извивающийся хвост. Всякое мелкое существо, попытавшееся поймать «червячка», змея съедает.

Некоторые клопы-хищнецы в ожидании своих жертв прячутся под колючками земли. Один из видов, встречающийся в Коста-Рике и питающийся термитами, подкрадывается к добыче под прикрытием трупа термита.

|

|

|

Обманчивая внешность. Личинка клопа-хищнеца сидит в засаде, покрытая песчинками и трупами муравьев Рихтера. Высосав муравьев, клоп использует их останки как приманку: муравьи обычно убирают мертвых сородичей. |

Клоп-хищнец прокалывает жертву острыми челюстями и высасывает ткани. Коста-риканский клоп использует инстинкт рабочих термитов убирать мертвых особей, что они делают в своем гнезде, чтобы содержать его в чистоте. Хищнец подбирает труп термита и отправляется к термитнику. Термит, пытающийся унести останки сородича, становится новой жертвой клопа.

Поэт назвал бы паутину изящной филигранью из воздушных нитей, но иногда, хрупкие на вид, они прочны как сталь.

Смертельные ловушки

Наиболее известная форма паучьей архитектуры - колесовидная паутина, которая состоит из опорной рамы, радиусов, соединяющих ее с центром, и ловчей спирали, лежащей на радиусах. Такие сети служат отличной ловушкой и для мелких мух, которыми питаются пауки-кругопряды, и для крупных сверчков - пищи австралийских пауков, достигающих в длину 75 мм.

|

|

|

|

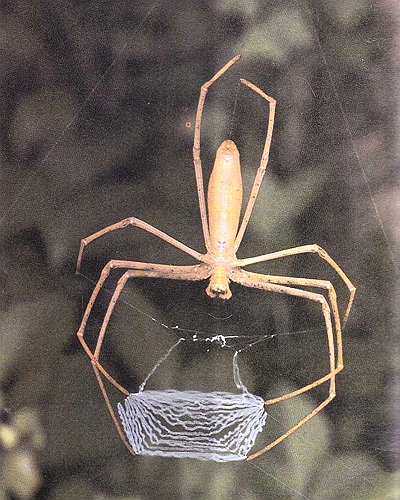

Сети раскинуты. Паук Menneus camelus готов накинуть сеть на пролетающее насекомое (слева). Шелковые нити выдерживают отчаянные рывки жертвы, но птица может повредить паутину. Поэтому паук оставляет в ней «пугало» - мертвых насекомых (центр). Паук-линифия (справа) сидит над своим пологом. |

||

Если в паутину залетит птица, пауку придется ее восстанавливать, причем, возможно, на пустой желудок. Некоторые крупные тропические пауки оставляют в паутине высохшую оболочку насекомых, чтобы птицы держались подальше. Считалось, что этой же цели служит и зигзагообразная полоса из более толстой нити, которая имеется в сетях некоторых пауков. Но, возможно, ее назначение - приманивать насекомых отражением ультрафиолетового излучения, наподобие лепестков цветков.

Существует множество вариантов колесовидных сетей, которые являются только одной из основных форм паутины. Пауки-линифии устраивают горизонтальный полог, поддерживаемый сверху и снизу вертикальными нитями. Натыкаясь на них, насекомое падает на полог, где его поджидает голодный паук.

Южноафриканский паук Menneus camelus висит между ветвями на прочных паутинных нитях, четырьмя передними ногами держа центральную прямоугольную рамочку из липких нитей. Когда приближается насекомое, он растягивает рамочку и набрасывает на жертву липкую паутину, после чего добыче не уйти.

Лассо и страховочный леер

Пауки Uroctea durandi охотятся с помощью пучков паутинных волокон, которые они набрасывают на жертву. Это связано с некоторым риском. Один из видов этих пауков питается муравьями-жнецами, у которых мощные челюсти. Из осторожности паук сначала фиксирует жертву на земле и впрыскивает ей смертельный яд. Когда яд подействует, он без помех съедает добычу.

|

|

|

Безопасность прежде всего. Паук-скакун прикрепляет себя к листу крепкой паутинной нитью, страхуясь от падения. |

Пауки-скакуны охотятся, подкрадываясь к жертве или устраивая засаду, но поимка добычи всегда происходит в результате молниеносных прыжков, длина которых иногда в 20 раз превышает длину тела. Для охоты за движущейся добычей необходимо острое зрение. У пауков-скакунов 4 пары глаз расположены в верхней части угловатой головы так, что обеспечивают прекрасный круговой обзор. Подвижные передние глаза позволяют пауку следить за добычей. От падения он подстраховывается с помощью паутинной нити, подвешенной к опоре.

Пауки-миметиды питаются исключительно пауками других видов. Он подманивает самку паука-кругопряда на расстояние прыжка, имитируя сигналы ухаживающего самца. Стоит ей приблизиться, как он тут же съедает ее.

Пахучий аркан

На востоке Австралии обитают пауки, которые ловят бабочек с помощью нити с клейким шариком на конце, что очень похоже на метательное приспособление для ловли скота, называемое бола, которым пользуются южноамериканские пастухи. Клейкий шарик содержит смесь химических веществ, имитирующих запах самки бабочки. Паук со свисающим с одной ноги шариком устраивается на шелковой «трапеции» и поджидает добычу.

|

|

|

|

Смертельные ловушки. Паук (справа) ловит насекомых с помощью клейкого шарика на ниточке. Новозеландский светляк (слева) привлекает насекомых к липким удочкам своим свечением. |

|

Привлеченные запахом, пристают бабочки-самцы, и, когда они оказываются достаточно близко, паук начинает размахивать своим оружием. Бабочки прилипают к шарику, паук подтягивает его и съедает добычу.

У паучьих жертв практически нет шансов на спасение, так как паутинная нить, которая в 250 раз тоньше человеческого волоса, вдвое крепче стали. В ВВС США изучаются возможности использования паутинной нити для производства бронежилетов.

Когда заканчивается период размножения у одного вида бабочек, паук меняет состав привлекающей смеси, чтобы она привлекала самцов другого вида.

Покровительственная окраска делает хищника незаметным, так что он может приблизиться к жертве и схватить ее.

Скрытное ожидание

Не все хищники преследуют добычу или активно ловят ее. Некоторые плотоядные животные поджидают жертву в засаде. Для них очень важно оставаться незамеченными в окружающей обстановке. При нападении это дает им преимущество в те доли секунды, которые решают исход охоты.

|

|

|

Яркие невидимки. Паук-краб (слева) совершенно не отличается по цвету от лепестков цветка, на котором сидит. Благодаря этому муха, опустившись на цветок, становится его добычей. Пауки, подстерегающие насекомых, которые добывают нектар и пыльцу, могут казаться частью цветка (справа). |

|

Простейшая маскировка - это криптическая окраска: цвет и рисунок покровов животного сливаются с окружающим фоном. Так, южноафриканская хвостатая гадюка почти невидима, когда поджидает добычу на камнях.

Карликовая африканская гадюка, обитающая в пустыне Намиб, не отличается цветом от фона, но еще и зарывается в песок, так что видны только глаза. Она порой подолгу ждет появления жертвы, так как в ее местообитаниях вообще мало живности.

|

|

|

Притаившаяся смерть. |

Шансы поймать добычу значительно увеличиваются, если засада делается в таком месте, которое чем-либо привлекает жертв. Так поступают, например, пауки-крабы. Они бывают самой разной окраски: красные, розовые, лиловые, желтые или белые. Вообще яркая окраска крайне редко встречается среди хищников, устраивающих засады. Когда паук-краб сидит на цветке, привлекающем его потенциальную добычу - бабочек и других насекомых, питающихся нектаром и пыльцой, - его очень трудно заметить.

Не верь глазам своим

Ожидать добычу, оставаясь незаметным, - эффективный способ, но у него есть недостатки. Малейшее движение может спугнуть жертву, У некоторых пауков иной подход к маскировке: они имитируют не фон, а другое животное. У одного из видов пауков-скакунов общий облик напоминает муравьев-солдат, тем более что хелицеры (которыми паук убивает жертву) похожи на челюсти муравьев. У некоторых тропических видов есть ложные глаза на передней или задней части тела, также придающие сходство с муравьями. Одно время считалось, что эти приспособления нужны паукам для охоты на муравьев, но на самом деле такая маскировка защищает пауков от птиц и помогает им подбираться к мухам, которые муравьев боятся меньше, чем пауков.

|

|

|

|

Ложный фасад. Муравьи-портные трудятся на листе дерева в Шри-Ланке. Тот, кто притаился под листом, на самом деле не муравей, а паук-скакун с ложными глазами. |

Опасный имитатор. Кажется, что это два муравья. Но справа - паук, имитирующий муравья. |

Хитрый маневр флейторыла

Флейторыл, или тропическая рыба-труба, использует свой способ незаметно приблизиться к жертве: прикрытием для него служит какая-нибудь другая рыба.

|

|

|

Коварный компаньон. Коралловый лосось-хищник; хватает то одну, то другую рыбу. Плывущий рядом флейторыл использует его как прикрытие, чтобы ринуться на жертву и втянуть ее в рот прямо из-под носа лосося. |

У флейторыла длинное тонкое тело и трубообразный нос. Он держится очень близко к рыбе-«прикрытию», прямо-таки как приклеенный. Если вторая рыба тоже хищник, то ее добыча порой достается флейторылу, который выхватывает ее из-под носа своего благодетеля, втягивая жертву крошечным ротиком на конце длинного рыла. Если рыба-«прикрытие» растительноядная, например рыба-попугай, то флейторыл прячется у нее «за спиной» и оттуда нападает на жертву.

|

|

|

Добыча схвачена. Зарывшись в грунт так, что видны только глаза и челюсти, личинка муравьиного льва хватает муравья, попавшего в ее ловушку. Личинка ест много, а превратившись в крылатое насекомое, не ест совсем. |

Личинка похожего на стрекозу муравьиного льва ловит добычу с помощью воронкообразной ямки, которую она выкапывает в песке. Там, на дне, она поджидает свою жертву. Мелким насекомым, попавшим в яму, не под силу выкарабкаться по ее осыпающимся стенкам.

|

|

Способность изменять форму и окраску или сливаться с фоном выгодна как охотникам, так и их жертвам.

Разорванные контуры

В маскировке нуждаются не только те животные, которым уготована роль жертвы. Самим охотникам она тоже необходима, чтобы не обнаружить себя до финального броска. Полосы у тигра, пятна у леопарда и т.п. разрушают контуры тела, благодаря чему животное неразличимо в колышущейся траве или на фоне пятен солнечного света, проникающего сквозь листву. С такой окраской хищнику легче подкрасться к жертве, скажем к антилопе, или ждать в засаде, пока она не подойдет ближе.

Другой способ нарушить естественные очертания тела - необычные придатки. Например, у австралийской ковровой акулы, или воббегонга, с мясистых губ и по бокам головы свисают бахромчатые выросты, похожие на водоросли. Подстерегая добычу на мелководье, эта акула с ее плоским телом, покрытым пестрым узором, кажется частью кораллового рифа или заросшим камнем.

|

|

|

Незаметные охотники. Австралийская ковровая акула, замаскированная своей причудливой формой, часами неподвижно подстерегает более мелкую рыбу. |

Морской ангел, обитающий в австралийских водах, лежит на дне моря. Он маскируется с помощью песочной окраски и хватает проплывающую мимо рыбу, обманутую сходством плоского тела с большими, похожими на крылья плавниками с безобидным скатом.

Бородавчатая кожа бразильской листовой лягушки окрашена под цвет опавшей листвы. Маскировку дополняют три мясистых выроста - по одному над каждым глазом и над носом, - похожие на скрученные засохшие листья.

Пятна сменились полосами

Королевский гепард поменял окраску. В течение прошлого столетия этот подвид, встречающийся только в восточной части Зимбабве и на севере Ботсваны, приобрел горизонтальные полосы из слившихся, пятен вдоль спины и на боках. Почему это произошло, остается неизвестным.

|

|

|

Незаметные охотники. Подкрадывающийся к стаду оленей-замбаров тигр почти не заметен в зарослях высокой, колышущейся травы. |

В качестве одной из причин всерьез можно рассматривать следующее предположение. Это животное заняло несколько иное местообитание: раньше гепарды жили в злаковниках, а теперь появились и в лесистых местностях. Соответственно изменилась и их окраска - в настоящее время она обеспечивает им маскировку и на равнинах, и в лесу. В результате гепард стал выдерживать конкуренцию с более крупным и мощным леопардом.

Обычная пятнистая окраска хорошо служила при охоте в саванне, но в лесу гораздо более эффективна полосатая окраска, сливающаяся с тенями, создаваемыми ветвями.

Шубка по сезону

|

|

|

Симфония в белом. Заяц-беляк пытается спастись бегством от песца. И жертва, и хищник благодаря белой шерсти незаметны на снегу. |

Некоторые животные меняют окраску в зависимости от времени года. Например, у зайца-беляка на севере Канады шерсть летом бурая, а зимой белая - так круглый год он успешно маскируется. Новые волоски отрастают под воздействием определенных гормонов, которые образуются в организме в ответ на изменения продолжительности светового дня. Заяц белеет, когда день укорачивается, и становится бурым, когда день прибавляется. Сходным образом изменяют по сезону внешний вид и хищники. У песца мех то буро-серый, то белый, а у горностая на Крайнем Севере каштановый летом и ослепительно белый зимой.

Смена цвета и защитная окраска

Очень эффективную маскировку обеспечивает способность менять окраску, чтобы при движении тело сливалось с окружающей средой. Этот способ весьма развит у каракатиц. У них под кожей имеются хроматофоры - эластичные клетки, наполненные пигментом, которые окружены мышцами и соединены нервами с клетками головного мозга. При сокращении мышц эти клетки растягиваются, при расслаблении - принимают прежние размеры, в результате чего мгновенно изменяется цвет кожи. Таким образом, взрослая каракатица может незаметно перемещаться в воде, а молодая - лежать на дне, неразличимая на фоне гальки.

У многих рыб имеется защитная окраска, маскирующая очертания тела: брюшная сторона светлая, а спинная темная, так что и снизу, на фоне светлой поверхности, и сверху, на фоне темного дна, рыбу не видно. Однако при поворотах животное выдает серебряный блеск. А вот каракатица, переворачиваясь, изменяет окраску боков - один становится светлым, другой темным, и наоборот.

|

|

|

Мастер превращений. У гигантской каракатицы под кожей расположено множество пигментных клеток, позволяющих мгновенно изменять окраску. |

У исключительной красоты рыбки императорского ангела, обитающего в коралловых рифах, имеются хроматофоры, позволяющие изменять пятнистую расцветку чешуи, так что эту яркую рыбу трудно заметить в игре света и тени среди водорослей и губок.

Пауки-крабы тоже используют хроматофоры, чтобы гармонировать с цветом лепестков, на которых они сидят. Одним из детских опытов писателя-натуралиста Джералда Даррелла был следующий. Он пересаживал паука-краба с красной розы на белую и наблюдал, как паук постепенно бледнел, «словно эта перемена отнимала у него силы; дня через два среди белых лепестков он уже выглядел как жемчужинка».

Животные используют яды как для защиты, так и для добывания пищи. Но это оружие обоюдоострое.

Что одному здорово, то другому - смерть

Некоторые животные питаются ядовитыми растениями, до которых другие даже не могут дотронуться. В рацион южноамериканского красного ара входят около 50 видов семян и плодов, включая ядовитые. Одно из семян содержит смертельный яд стрихнин, но ара не травятся, поедая только мякоть плода.

Подобно тому как люди при болях в желудке принимают гидроокись алюминия, ара для нейтрализации ядов, содержащихся в пище, едят каолин, в составе которого присутствует гидроокись алюминия, обезвреживающая токсины.

Шимпанзе также не испытывают никаких неприятностей, поедая разнообразные фрукты. Опасные яды, содержащиеся в семенах некоторых плодов, не наносят им никакого вреда благодаря толстым, сильным губам и ребристому нёбу, позволяющим разминать мякоть плодов, не повреждая семена.

|

|

|

Лечебный берег. Чтобы поесть каолина, который можно найти по берегам рек (справа), ара пролетает до 32 км. Каолин - ценная минеральная добавка к питанию, а также противоядие. |

|

Американские пустынные хомяки утоляют жажду кактусами. Мякоть кактуса на 90% состоит из воды, но в ней присутствует щавелевая кислота, которая в больших количествах очень ядовита. Но у хомяков эта кислота превращается в безвредный диоксид углерода. Павианы-чакма при недостатке воды поедают сочный, но ядовитый молочай. У человека яд молочая вызывает судороги и смерть. Павианы же отрывают колючки, счищают верхний слой и жуют деревянистую сердцевину. Как им удается нейтрализовать действие яда, неизвестно.

Польза вредных токсинов

Бабочки-данаиды не только невосприимчивы к определенным ядам, но и используют их. Они откладывают яйца на ваточнике, и гусеницы питаются его ядовитыми листьями. Таким образом они обеспечены постоянным запасом пищи, к которому не притронется ни одно другое животное; кроме того, сами бабочки становятся ядовитыми для хищников. Яркая полосатая окраска этих гусениц предупреждает птиц об опасности. Когда гусеницы превращаются в бабочек, яд все еще сохраняет свою силу, защищая и взрослых насекомых.

|

|

|

Птицы! Будьте бдительны! Яркая полосатая гусеница бабочки-данаиды поедает ядовитые листья ваточника, становясь в свою очередь тоже ядовитой. Это качество сохраняется и у взрослой бабочки. |

Очень интересно пользуются ядами голожаберные моллюски. Некоторые из них при раздражении выделяют через кожу концентрированную серную кислоту, а в случае особой опасности выплевывают ее в довольно большом количестве. Многие голожаберные моллюски, питающиеся медузами, кораллами и актиниями, используют ядовитые стрекательные клетки своих жертв.

Актинии и медузы убивают мелкую рыбу с помощью нематоцистов - стрекательных клеток на щупальцах. Такая клетка содержит нить, свернутую наподобие пружины под давлением, в 150 раз превосходящим атмосферное. При раздражении нить выбрасывается, как гарпун, и ее ядовитые крючки вонзаются в нападающего.

Голожаберные моллюски не только не испытывают вред от поглощенных стрекательных клеток, но и каким-то образом переправляют их из кишечника в мясистые выросты на спине и используют для собственной защиты. Удивительно, что туда попадают лишь самые крупные из этих клеток, а остальные перевариваются.

Как не отравиться ядовитой пищей

Некоторые животные и растения производят яд, чтобы защититься от хищников, но тем часто удается избежать попадания яда жертвы в свой организм.

Американские кузнечиковые хомячки и скунсы едят один из видов жуков-чернотелок. Эти насекомые при опасности выбрасывают из задней части тела струю жидкости, содержащей смесь ядовитых веществ. Но хомячок быстро хватает жука и заталкивает его задней частью тела в песок. Пока жертва выпускает свой заряд в землю, он поедает ее, начиная с головы. А скунс «разряжает» жука, катая его передней лапой до тех пор, пока тот не выпустит весь свой яд.

|

|

|

Осторожный потребитель. |

Шерстистые обезьяны, живущие в пологе тропического дождевого леса в бассейне реки Амазонки, также соблюдают осторожность при кормлении. Многие растущие там деревья содержат различные яды. Однако обезьяны выбирают для еды молодые листья, в которых яда еще мало. Кроме того, животные часто испражняются, чтобы предотвратить всасывание яда. Тем не менее полностью избежать попадания его в организм не удается. Когда обезьяна ощущает негативный эффект яда, она переходит на деревья другого вида и питается ими до тех пор, пока их яд не начнет оказывать свое действие.

Многие животные обогащают рацион полезными для здоровья веществами и целебными растениями.

Камни и почва - часть питания

Всю необходимую для жизни энергию животные получают из пищи, но в ней может не хватать витаминов или минеральных веществ. В гористом районе на границе Кении и Уганды, где обильные дожди вымывают минеральные вещества из почвы, слоны находят незаменимые соли в вулканическом пепле.

|

|

|

В поисках солей. Слоны в поисках минеральных солей в пещере Китум (слева). Гориллы (справа) едят землю, содержащую жизненно важные минеральные вещества. |

|

Они посещают карстовые пещеры на горе Элгон, которая когда-то была действующим вулканом, а потом со временем там образовалась богатая минеральными веществами порода. С помощью бивней слоны отламывают куски от стен пещеры и медленно пережевывают их.

Почва тоже идет в пищу

Гориллы тоже поедают вулканический пепел у подножия вулканов горного хребта Високе. В некоторых местах в почве много минеральных веществ - кальция и калия, и во время сухого сезона гориллы раскапывают богатую солями почву и едят ее.

Растительноядные животные, как правило, должны так или иначе дополнять свой рацион, поскольку в их пище недостает некоторых незаменимых питательных веществ. Североамериканские лоси объедают листья и молодые побеги деревьев и кустарников в лиственных лесах. Но в таком рационе недостаточно солей. Поэтому лоси заходят в водоемы, чтобы поесть водных растений, которые малокалорийны, но зато богаты солями.

Австралийские коала питаются исключительно листьями эвкалипта, причем пользуются деревьями различных видов в разное время. Возможно, таким способом поддерживается нужная температура тела, так как некоторые деревья содержат масла, повышающие температуру, а другие - снижающие ее.

|

|

|

Еда в свое удовольствие. Не все животные исходят в еде только из соображений здоровья. Медведь-губач жует цветки мадуки ради вызываемого ими приятного состояния наподобие опьянения. В отличие от других медведей губач может висеть на дереве вниз головой. |

Даже плотоядные животные время от времени чувствуют потребность дополнить свой рацион. Собаки и кошки иногда едят траву. Считается, что таким путем они восполняют недостаток фолиевой кислоты - одного из витаминов группы В, необходимого для синтеза белков и нуклеиновых кислот в организме.

Далеко не все являются приверженцами здорового питания. Некоторые животные поедают определенные растения просто ради приятных ощущений. Медведи-губачи, живущие в нагорьях центральной части Индии, приходят в состояние, подобное опьянению, наевшись цветков индийской мадуки. Северные олени в Лапландии впадают в эйфорию, пощипав грибы, содержащие галлюциногены.

Тайна регуляции рождаемости

Возможность выбирать пол потомства по желанию была бы замечательным достижением в регуляции рождаемости. А вот у обезьян-ревунов, обитающих в Коста-Рике, самки умеют это делать, поедая листья определенных растений, содержащие вещество, влияющее на пол плода (механизм его действия неясен).

|

|

|

Гены и пол. Социальный статус самки обезьяны-ревуна влияет на пол ее потомства. Цель всякой особи - передать свои гены возможно большему числу потомков. |

В обезьяньем сообществе доминантные самки обычно производят на свет доминантных самцов. Иметь сыновей самке в перспективе выгодно, поскольку удачливый самец за свою жизнь обычно 40 раз становится отцом и, следовательно, гены его матери много раз воспроизведутся в последующих поколениях. Когда группа обезьян переходит на новый участок, эти самки первыми выбирают пищу, так что они могут отыскать специфические растения, влияющие на пол потомства.

Шимпанзе принимают лекарство

Многие животные, как и большинство людей, заболев, прибегают к помощи лекарств. Шимпанзе, похоже, способны осознать причинно-следственную связь между выздоровлением и употреблением в пищу определенных растений.

Наблюдатели обращали внимание, что иногда ранним утром шимпанзе съедают несколько листьев растения Aspilia. В отличие от своей обычной манеры сразу заглатывать пищу, обезьяны некоторое время тщательно разминают листья во рту, не пережевывая, а потом глотают их целиком. Листья Aspilia содержат мощное биологически активное вещество тиарубрин-А, которое в Африке используют против бактериальных и грибковых инфекций, а также глистов. Разминая листья, шимпанзе добиваются того, что это вещество высвобождается и всасывается через ткани ротовой полости. Если бы шимпанзе пережевывали листья и глотали их, как обычно, то лекарство, скорее всего, разрушалось бы под действием кислоты в желудке.

|

|

|

Лечебная ценность. Шимпанзе глотает листья коммелины, сок которой помогает при лихорадке. |

Почему шимпанзе принимают лекарство только рано утром, непонятно. Возможно, в это время концентрация тиарубрина-А особенно высока.

Больные шимпанзе едят такие растения, как вернония («железная трава») и коммелина. Они жуют побеги вернонии и высасывают горький сок. Так же поступают люди при расстройстве желудка. Это растение обладает антибактериальным действием и укрепляет иммунную систему.

Индейцы навахо в Северной Америке, по преданию, научились от бурых медведей применять любисток для избавления от паразитов. Медведи жуют, выплевывают, а затем втирают в шерсть корешки этого растения.

Многие животные пользуются преимуществом, которое дает им умение охотиться в воде; способы охоты очень разнообразны.

Пернатые рыболовы

В традиционном представлении сова - это безмолвный хищник, а о ее охоте во тьме говорит лишь писк схваченной мыши. Однако у некоторых сов иной образ жизни. Есть, например, рыбные совы, которые водятся на лесистых берегах водоемов Африки и Азии. Они питаются в основном рыбой и другими водными животными, и их не назовешь ни безмолвными, ни ночными. Поскольку рыба не может слышать нападающего с воздуха, этим совам не нужна бесшумная внезапность. В свою очередь, поскольку птицы не могут уловить звуки, производимые рыбами под водой, у них далеко не острый слух.

|

|

|

|

Рыбный пир. Полосатая рыбная сова на дереве разрывает на куски только что пойманную рыбу (слева). Скопа поднимается в воздух с хорошим уловом. Эти птицы врезаются в воду и хватают добычу когтями. |

Рыбная

ловля «дома». |

|

Рыбные совы в добывании пищи руководствуются зрением, поэтому охотятся в дневное время. Птица устраивается на высоком дереве у кромки воды и высматривает рыбу; увидев добычу, она камнем падает вниз и хватает ее длинными загнутыми когтями. Нижний край когтя острый, как лезвие ножа, а на подошвенной поверхности пальцев имеются заостренные шипики, которые помогают крепко держать извивающуюся скользкую рыбу. Ноги и пальцы голые, так как на перья налипала бы рыбья чешуя.

Охотящиеся на рыбу скопы также представляют собой эффектное зрелище. Скопа парит на высоте около 30 м над поверхностью воды и оглядывает водоем в поисках добычи. Заметив рыбу, птица стремительно падает вниз головой. В последнюю минуту, перед тем как коснуться поверхности воды, она выпускает крючковатые когти, чтобы схватить добычу.

Так же как у рыбных сов, подошвенная поверхность пальцев у скоп покрыта острыми шипиками. Наружный палец оборотный, т. е. может быть обращен назад, что позволяет крепче держать добычу. Пойманную рыбу скопа относит на свой насест и там съедает. Причем в полете птица держит рыбу головой вперед, чтобы ослабить сопротивление воздуха.

Африканские черные цапли, стоя на мелководье, приподнимают крылья, распуская их зонтиком, причем концы перьев касаются воды. Незаметная благодаря темному оперению, птица выжидает. Считается, что смысл такого поведения в том, чтобы рыба приняла цаплю за тень, отбрасываемую, например, нависающей скалой. Заплывшую в эту тень рыбу цапля пронзает клювом и проглатывает.

Мохнатые рыболовы

Обычно кошки не любят мочить лапы, а вот распространенная в Индии рыбья кошка охотно плавает и ныряет в поисках пищи. Основу ее питания составляет рыба, но она ловит также крабов, лягушек и улиток.

Внешне рыбья кошка похожа на крупную домашнюю кошку обычной серо-бурой пестренькой окраски. Однако вряд ли домашние кошки бывают размером с коккер-спаниеля. Рыбья кошка достигает 1 м в длину и весит 8 кг. Мускулатура ног приспособлена для плавания и хождения по мелководью. Лапы со слабым подобием перепонок хорошо цепляются за скользкие камни и крепко хватают рыбу. Приспособленность кошки к водному образу жизни проявляется и в ее «водонепроницаемости». Верхний слой длинной грубой шерсти не пропускает воду к коже и нежному подшерстку.

|

|

|

|

|

Схватить и унести. Рыбья кошка выследила большую рыбу в ручье (слева). После короткой борьбы (середина) кошка уносит скользкую жертву, чтобы съесть ее где-нибудь в укромном месте (справа). Если бы не надежная защита густого водонепроницаемого шерстного покрова, это животное после купания выглядело бы как намокшая домашняя кошка. Но рыбья кошка гораздо крупнее и мощнее. |

||

У североамериканского бурого медведя сезон рыбной ловли начинается в июле, когда в реках Канады и Аляски нерка устремляется на нерест. Только в это время медведей, обычно живущих поодиночке, можно увидеть большими группами. Они терпят друг друга только из-за обилия рыбы. Животные стоят на берегу или заходят по камням в реку и хватают рыб, когда те преодолевают пороги и водопады, или вычерпывают их лапами на мелководье.

Летучие мыши-рыболовы

На Американском континенте нет рыбных сов, но есть рыбоядные летучие мыши-рыболовы. Как и все летучие мыши, они ориентируются путем эхолокации, по отражению звукового сигнала определяя форму и местоположение объектов. Но в толщу воды проникает только небольшая часть сигналов. Поэтому они ловят рыбу, реагируя на рябь на водной глади, возникающую, когда рыба проплывает у поверхности.

|

|

|

Ночной охотник. Рыбоядная летучая мышь хватает рыбу в воде, вытаскивает ее оттуда и тут же запихивает в рот. У большого рыболова длинные ноги и крупные, сильные лапы с острыми когтями, которыми удобно выхватывать скользкую рыбу из воды. |

Достаточно еле заметного волнения воды или слегка

выступающего из воды спинного плавника, чтобы рыбоядная летучая мышь заметила

присутствие рыбы. Летучие мыши часто сопровождают пеликанов, так как, спасаясь

от этих птиц, рыбы выскакивают на поверхность воды. Обнаружив добычу, рыбоядная

летучая мышь устремляется к воде и, с плеском рассекая ногами поверхность,

хватает жертву своими острыми цепкими когтями.

Наиболее приспособленные к полету существа даже едят и пьют в воздухе.

Охотники-снайперы

Среди хищных птиц сокол-сапсан подобен реактивному истребителю. В нем сочетаются меткость, высокая скорость и высший пилотаж. У этой птицы широкая грудь, длинные и заостренные крылья, узкий короткий хвост - все приспособлено к высокой скорости. Заметив подходящую добычу, например голубя, сапсан сначала летает над ней кругами, а затем пикирует почти вертикально, сложив крылья и хвостовые перья так, что напоминает снаряд. При таком полете аэродинамическое сопротивление минимально и сапсан развивает скорость до 180 км/ч.

Обычно это «падение» заканчивается тем, что сапсан впивается в добычу вытянутыми когтистыми лапами. Если же птица промахнулась, она гонится за жертвой со скоростью в среднем 96 км/ч. Крючковатым клювом сапсан выдергивает перья и разрывает мясо.

|

|

|

|

|

Напряженная погоня. Главные преимущества сапсана на охоте - высокая скорость и меткость. Ударом когтей он мгновенно переламывает позвоночник жертвы -голубя (слева) или чирка (справа), но иногда и крупной птицы. например гуся. Наивысшей скорости сапсан достигает в пике: (центр) он складывает крылья и падает с высоты камнем вниз. Человек в соколиной охоте использует природные достоинства сапсанов и приучает приносить добычу хозяину. |

||

Ястреб-перепелятник меньше по размерам, крылья у него короче и округлые на концах, хвост длиннее - такое телосложение предполагает маневренность в полете, а не высокую скорость. Он охотится в лесистой местности, где требуется круто поворачивать среди деревьев и нет места для пикирования. Охотясь, ястреб-перепелятник устраивает засаду, нападая на жертву внезапно и стремительно, но может и преследовать добычу с достаточной скоростью и проворством, хватая ее прежде, чем та спрячется.

Что касается высшего пилотажа, то здесь одним из лучших является сокол-чеглок, который мельче сапсана. Его серповидные крылья придают ему маневренность и скорость, достаточные для того, чтобы поймать ласточку или стрекозу. В период ухаживания чеглоки устраивают захватывающие демонстрации: птицы взмывают ввысь, исчезают из виду, а затем камнем падают вниз, раскрывая крылья в последний момент. Самец и самка гоняются в воздухе друг за другом, скользят, парят, выписывают «мертвые петли». Иногда самец прямо в воздухе угощает самку кусочком добычи. В умеренную полосу Европы чеглоки прилетают только на лето, а зиму проводят в Африке, южнее Сахары.

Вся жизнь в воздухе

Стрижи и ласточки большую часть жизни проводят в воздухе: едят, пьют и даже спариваются на лету. И те и другие питаются преимущественно насекомыми, хватая их в полете коротким клювом.

|

|

|

|

Питание на лету. Птенцы ласточки, которых родители кормят насекомыми (слева), пойманными в воздухе, готовы летать уже в возрасте 3 недель и с этих пор редко спускаются на землю. Они пьют на лету, едва касаясь поверхности водоемов. Стрекозы тоже питаются на лету (справа): превосходное зрение и большая маневренность позволяют им ловить в воздухе мелких насекомых. |

|

Ни одна птица не проводит так много времени в воздухе, как стрижи. Телосложение этих птиц обеспечивает высокую скорость и экономичность полета. Крылья длинные, а отношение массы тела к их площади небольшое; хвост короткий, вильчатый - такая форма уменьшает аэродинамическое сопротивление и увеличивает подъемную силу. У стрижей коэффициент полезного действия в полете на 70% выше, чем у любой другой птицы таких же размеров. Глаза у них окаймлены короткими плотными перышками, как ресницами, защищающими от попадания насекомых в полете; прозрачные глазные мембраны действуют как «дворники» на ветровом стекле автомобиля, удаляя посторонние частицы при мигании. Стрекозы тоже отлично летают, едят, пьют, спят и спариваются в воздухе. Эти насекомые развивают скорость до 50 км/ч, могут парить в воздухе и летать задом наперед. Сложный глаз стрекозы состоит из 30 000 отдельных глазков - фасеток, обеспечивая зрение не хуже, чем у млекопитающих. Стрекоза хватает добычу на лету и тут же поедает ее.

Каков рацион, таков и образ жизни

Мелькающую среди цветов колибри легко принять за насекомое - эти крошечные птички весят меньше крупной бабочки. Зависая в воздухе над цветком, колибри сосет нектар, сложив длинный язык трубочкой.

В среднем за сутки колибри облетает 50 - 60 цветков; количество потребляемого при этом нектара равно половине массы тела. Этим птицам при их интенсивном образе жизни требуется высококалорийная пища, а именно сахара. Колибри способны махать крыльями без передышки миллион раз со скоростью 80 взмахов в секунду. Частота сердечных сокращений достигает 1000 в минуту. Если бы человек расходовал энергию столь же интенсивно, то температура его тела поднялась бы до 399° С.

Колибри развивают скорость до 75 км/ч; при этом расход питательных веществ по отношению к размерам тела больше, чем у реактивного самолета-истребителя. Чем быстрее птица летает, тем больше цветков она посетит, так что затраты энергии на полет оправдываются. В обмен на пищу птицы опыляют растения. Пока колибри пьет нектар, к ней пристает пыльца, которую она переносит на другой цветок.

|

|

|

Быстро ест - быстро летает. Колибри-герцог, обитатель Северной Америки, зависает над цветком, делая крыльями около 60 взмахов в секунду, и пьет нектар со скоростью 13 глотков в секунду. |

Колибри необходимо запоминать. какие цветки посещались, чтобы вернуться к ним через определенное время. Если птица прилетит слишком скоро, растение не успеет образовать достаточно нектара, чтобы компенсировать затраты энергии на путешествие. Но если она будет отсутствовать слишком долго, ее могут опередить соперники.

Колибри можно разделить на две группы: одни летают на дальние расстояния, а другие держатся в пределах одной и той же территории. Птицы первой группы посещают далеко отстоящие друг от друга растения с малым количеством нектара. Крылья у них, как правило, больше и затраты энергии меньше. «Территориальные» колибри яростно охраняют свои цветочные «клумбы». У них крылья короче, а расход энергии больше. Они могут быстрее восстановить силы, не совершая далеких путешествий, и поэтому позволяют себе тратить лишнюю энергию на охрану своих источников пищи.

Многих животных привлекают в качестве источника пищи пчелиные гнезда, богатые медом, воском и личинками.

Пища медоедов и птиц

Большой медоуказчик, обитающий в Африке, находит пчелиные гнезда, но вскрывать их предоставляет кому-нибудь другому. Все представители этого семейства едят пчелиный воск и личинок, а также и насекомых. Индийский медоуказчик пользуется открыто подвешенными сотами больших индийских медоносных пчел. Африканские же дикие пчелы устраивают гнезда в расщелинах камней и в дуплах деревьев; куда нелегко добраться. Поэтому местные медоуказчики нуждаются в помощи. Когда большой медоуказчик находит кого-либо, кто способен помочь ему взломать пчелиное гнездо, он всячески старается привлечь к себе внимание своеобразными криками и движениями.

|

|

|

|

Вынужденный союз. Африканский большой медоуказчик сидит на пне (слева) рядом с отломанным куском сотов, а рассерженные пчелы летают вокруг. Эти птицы поедают соты вместе с личинками. Африканские медоносные пчелы гнездятся в малодоступных местах, и, чтобы добраться до пищи, медоуказчик приводит к гнезду медоеда (справа), который мощными передними лапами взламывает его. |

|

Медоеды питаются насекомыми, которых они извлекают из-под коры деревьев или из-под камней. Своим названием эти животные обязаны тому, что время от времени разоряют пчелиные гнезда. Медоеда приводит к гнезду медоуказчик, который всю дорогу издает различные звуки, а по прибытии на место замолкает. Медоед вскрывает соты мощными передними лапами с большими когтями. Чтобы успокоить пчел, медоед окружает гнездо выделениями анальной железы. Грубая длинная шерсть защищает его от пчелиных укусов. Когда медоед наестся, наступает очередь медоуказчика. Он поедает восковые соты и личинок. Не считая некоторых беспозвоночных, только медоуказчики способны переваривать воск.

|

|

|

|

Добытчики меда. Бушмены в пустыне Калахари, Намибия, издавна пользуются «услугами» медоуказчиков. Так было обнаружено и это полное меда гнездо в стволе баобаба. |

|

Восточноафриканские щурки поедают пчел, хватая их на лету. Эти птички иногда путешествуют «верхом» на африканской большой дрофе, которая весит около 18 кг (это самая тяжелая из летающих птиц). Когда дрофа в поисках пищи ходит в траве, вспугивая насекомых, сидящая у нее на спине щурка то и дело взлетает и хватает их. Это единственный известный пример, когда для добывания пищи одна птица ездит на другой.

|

|

|

Пчелы на завтрак. Радужная щурка, живущая в Австралии, охотится на пчел на лету. Она хватает насекомое снизу, уносит куда-нибудь на дерево, где вытаскивает жало и удаляет яд, потерев пчелу о ветку, а потом проглатывает ее целиком. Медоносные пчелы составляют основу рациона щурок, хотя те едят и других насекомых, например ос и стрекоз. |

Проблемы выживания заставляют животных проявлять взаимовыручку.

Гигиена взаимовыгодна

Ради того чтобы быстро добыть пищу, губанчик, обитающий в коралловых рифах Индийского и Тихого океанов, смело плывет прямо в пасть прожорливой мурены, которая в 20 раз крупнее его. Однако огромная рыба и не пытается съесть маленькую. Сотрудничество чистильщика и его «клиента» взаимовыгодно: губанчик получает пищу в виде наружных паразитов, а их хозяин - облегчение.

Губанчик рекламирует свои услуги броской черно-белой окраской, а также манерой плавать, сильно извиваясь всем тесом. Иногда чистильщик пользуется таким успехом, что его услуг дожидаются сразу несколько рыб, жаждущих избавиться от паразитов.

«Клиенты» некоторых губанчиков защищают своих чистильщиков. Карибские груперы, например те, которых обслуживают бело-голубые бычки, предупреждают их о грозящей опасности. Если бычок чистит груперу рот, то рыба, закрывая челюсти, оставляет достаточно широкую щель, чтобы чистильщик мог выплыть наружу. Когда бычок чистит жаберную крышку, групер, хотя и опускает ее, но дает возможность чистильщику вовремя выскочить.

|

|

|

|

|

Обычное дело. Кажется, что ярко окрашенный рачок играет со смертью в челюстях мурены (слева). На самом деле он желанный гость, так как питается поврежденными тканями. Крабы оказывают такие же услуги морским игуанам на Галапагосских островах (центр). Корова (справа) отдыхает на солнышке, позволяя египетской цапле выбирать паразитов. |

||

Некоторые ракообразные тоже служат чистильщиками, оповещая об этом яркой окраской и движениями длинных усиков. На Галапагосах живут крабы, которые обитают в компактных колониях морских игуан и очищают их кожу от клещей.

Египетская цапля, распространенная во многих странах с теплым климатом, обирает клещей с пасущихся животных - с крупного рогатого скота и буйволов. Буйволовый скворец так же помогает крупным травоядным африканских равнин, например носорогам.

Пастухи и охранники

Некоторые муравьи заботятся о тлях: оберегают их от врагов - божьих коровок, переносят на сочные побеги и т. д. Они поедают экскременты тлей, содержащие много непереваренных сахаров. Муравьи стимулируют выделение этой сахаристой жидкости, называемой падью, поглаживая тлей своими усиками. Падь очень питательна, но в ней мало белков. Один вид муравьев пасет мучнистых червецов, питающихся, как и тли, соком растений, и переносит их во рту с места на место, чтобы те постоянно питались молодой листвой, в которой больше белка. Так муравьи обеспечивают себя более питательной пищей.

Некоторые муравьи живут в содружестве с растениями, защищая их вместо колючек. Южноамериканское дерево цекропия - местообитание для муравьев, которые селятся в полых стволе и стеблях, кормятся сахаристой жидкостью, выделяемой нектарниками растения, и яростно атакуют других насекомых, напавших на «их» дерево. Один из родов таких муравьев называется по-латыни Azteca за свою воинственность.

В большой семье дети выигрывают

У голубой кустарниковой сойки большая семья. Вместе с самцом, самкой и их новыми птенцами живут родственники - братья, сестры, старшие сыновья и дочери, которые исполняют обязанности нянек. Поскольку в их местообитаниях - дубовом кустарнике и полупустынных местностях -мало подходящих участков с достаточным количеством пищи и мест для гнездования, птицы вынуждены жить группами примерно по 10 особей, и молодые особи остаются с родителями.

|

|

|

Семейное кормление. Старшая сестра птенцов голубой кустарниковой сойки подлетает к гнезду, неся в клюве вкусный кусочек новым птенцам. |

Большинство членов такой расширенной семьи не смогут вырастить

собственных птенцов, и они находят наилучший выход - кормят и охраняют своих

родственников, имеющих те же гены. Молодые птицы помимо всего прочего набираются

опыта в добывании пищи, который пригодится, если они когда-нибудь обзаведутся

своим потомством. Когда умирает главный самец, старший сын наследует территорию

и растит собственное потомство, также пользуясь помощью родственников.

На озере Накуру фламинго обеспечивают пищей хищников и падальщиков.

|

|

|

|

Охота. Марабу, выискивающие легкую добычу, вспугивают розовых фламинго, которые в панике поднимаются в воздух. Птиц, не успевших взлететь достаточно быстро, марабу бьют острыми клювами. |

|

|

|

|

|

Не рыба, так мясо. Молодые орланы-крикуны, называемые также рыболовами, которым не хватило места на перенаселенных охотничьих территориях, ловят розовых фламинго на озере Накуру. Это соленое озеро, и в нем мало крупной рыбы, поэтому орланы питаются фламинго. Пикируя вниз, хищник хватает жертву когтями (слева) и несет ее на берег, где торопливо пожирает (справа). Есть надо быстро, так как марабу готовы стащить добычу. |

|

|

|

|

|

Схватка за пищу. Грозным марабу удалось отнять у орлана-крикуна его добычу (слева). Однако даже марабу не может рассчитывать, что ему удастся удержать добычу. Всегда найдутся желающие воспользоваться плодами чужого труда. |

|

Не все животные сами добывают себе пищу. Некоторые питаются за счет других животных - пьют их кровь, едят плоть, крадут яйца или добычу.

Кровь и плоть

Летучая мышь десмод, называемая также вампиром, вполне оправдывает это название. Десмоды, распространенные в Центральной и Южной Америке, питаются кровью других животных, в основном домашнего скота, реже человека. Этот зверек величиной с мышь надрезает кожу жертвы острыми, как бритва, верхними зубами. Длинный язык сворачивается в трубочку, чтобы сосать кровь. Слюна содержит анестезирующее вещество и компоненты, задерживающие свертывание крови не только на те полчаса, которые требуются животному для насыщения, но и еще на 8 часов.

|

|

|

Любители жидкой пищи. У одного из видов галапагосских вьюрков весьма кровожадные вкусы. Они нападают на голубоногих олуш, ударяют клювом в основание перьев и пьют их кровь. |

Кровь богата белком, но низкокалорийна. Поэтому, чтобы компенсировать энергию, затраченную на полет, летучей мыши необходимо за один присест высосать по меньшей мере 18 - 20 г крови (при собственной массе 28 г). Если животное не поест 2 дня, оно умрет. Самку, которой не удалось найти жертву и которая очень нуждается в пище, непременно накормят более удачливые члены колонии, отрыгивая выпитую кровь.

|

|

|

Ночное нападение. Летучая мышь десмод умудряется напиться крови спящей жертвы, даже не разбудив ее. |

Светящиеся акулы водятся в тропической зоне Атлантического и Тихого океанов. У этих небольших, длиной 50 см, рыб очень большие острые треугольные зубы в нижней челюсти и несколько рядов более мелких зубов в верхней. Они кусают китов и дельфинов за бока и спину, выхватывая круглые куски плоти. Свечение, возможно, служит приманкой для крупных рыб, которые, рассчитывая на добычу, сами становятся жертвой.

Как разбить яйцо

Рацион карликовых мангустов, живущих в покинутых термитниках южнее Сахары, включает насекомых и яйца птиц. Мангуст хватает яйцо передними лапками, а затем отшвыривает задними в расчете, что оно разобьется о камень.

|

|

|

Рискованное предприятие. |

Очень ловко разбивают птичьи яйца африканские яичные змеи. Челюсти у этих, как и у большинства других, змей двигаются независимо друг от друга, что позволяет заглатывать яйца диаметром больше толщины тела. Позвонки у них снабжены отростками, прободающими пищевод, которые, как пила, разрезают скорлупу яйца; его содержимое попадает в желудок, а скорлупа отрыгивается.

Крылатые пираты

Некоторые морские птицы промышляют тем, что отнимают добычу у других птиц. В северной Атлантике, например, большие поморники пристают к бакланам, олушам и крачкам до тех пор, пока те не выпустят добычу или не отрыгнут только что съеденную пищу. На скалах Шетландских островов наблюдали. как поморник хватает олушу за концы крыльев и переворачивает в воздухе вниз головой, так что добыча вываливается у нее из клюва, а пираты подхватывают и тут же пожирают ее.

|

|

|

Пиратство в воздухе. Большой поморник донимает крачку, заставляя ее бросить добычу. Поморники - настоящие грабители. |

Похоже ведут себя фрегаты на островах тропической части Индийского и Тихого океанов. Они хватают олушу за хвостовые перья и трясут до тех пор, пока она не отрыгнет пищу. Самки и молодые особи обычно занимаются воровством, когда олуши возвращаются, чтобы накормить птенцов. Самые подходящие жертвы - красноногие олуши, они безропотно отдают свой улов. Голубоногие олуши сопротивляются упорнее - с ними фрегаты справляются редко.

Глупые крачки крадут добычу у бурых пеликанов. Когда пеликан сидит на воде с полным клювом рыбы, крачки кружатся над ним и, как только он открывает клюв, выхватывают рыбу.

Мелкие кровопийцы

Блохи прокалывают кожу хозяина зазубренными жвалами и высасывают кровь. Жизненный цикл животного определяет и жизнь паразитирующих на нем блох. Гормоны, вырабатываемые беременной самкой кролика, стимулируют самок блох к размножению. К появлению на свет крольчат блохи успевают отложить яйца. Новые блохи переходят с крольчихи на ее детенышей.

|

|

|

Прихлебатели. Некоторые клещи паразитируют на насекомых и пауках. На фото: несколько клещей крепко прицепились к сенокосцу. |

Не все пиявки питаются теплой кровью. Некоторые едят мелких животных - червей, улиток, другие паразитируют на рыбах. Те, которые питаются кровью млекопитающих, подстерегают жертву во влажных местах и присасываются к ней только на время, необходимое для насыщения. Их острые челюсти с зубчиками оставляют Y-образный след. Как и у летучих мышей-кровососов, слюна пиявок содержит вещества, препятствующие свертыванию крови.

|

|

|

Долгий, но редкий пир. Клещ кормится на одной и той же жертве, в данном случае на змее, в течение нескольких дней, а затем отваливается. |

Если пиявка за раз высосет достаточно крови, она сможет больше не есть более года. Кровь на 80% состоит из воды, а пиявки способны выделять воду почти с такой же скоростью, с какой они сосут кровь. В прошлом пиявок широко использовали для кровопускания, считавшегося средством лечения многих болезней. Иногда их применяют до сих пор. Из пиявок выделяют гирудин, используемый для предотвращения свертывания крови.

|

|

|

Исподтишка. Жертва может и не заметить, что к ее коже присосалась пиявка и сосет ее кровь. |

В слюне клещей содержатся вещества, растворяющие ткани, так что ротовой аппарат легко входит в кожу жертвы. Со слюной клещей человеку передаются опасные заболевания, например возвратный тиф.

Чтобы заполучить добычу, животные применяют разные приемы и «технические средства».

Меткие стрелки

Неосторожные насекомые, расположившиеся на свисающих в воду растениях в мангровых зарослях на берегах Индийского и Тихого океанов, становятся легкой мишенью для брызгунов. Эти рыбы - настоящие снайперы, сбивающие своих жертв, насекомых, каплями воды, выбрызгиваемыми изо рта, причем попадают в цель с расстояния до 60 см, а иногда и 3 м.

Брызгун высовывает рыло на поверхность и прижимает язык к желобку посередине нёба, так что получается узкая и длинная трубка, через которую выталкивается вода, когда резко закрываются жаберные крышки. Глаза брызгунов смотрят не вбок, а вперед, что позволяет им рассчитать расстояние. Несомненно, брызгуны учитывают преломление света на границе раздела воздуха и воды. Эту способность они приобретают с возрастом: молодые рыбы «стреляют» не очень метко, но постепенно целятся все лучше и лучше.

|

|

|

Водяная пушка. Сбив насекомое с нависшего над водой листа залпом водяных капелек, брызгун выпрыгивает из воды, чтобы схватить падающую жертву. Брызгуны, встречающиеся как в соленых, так и в пресных водах, умеют рассчитать угол атаки из-под воды. Попав в цель, рыба стремительно подплывает к месту падения жертвы. |

Брызгуны собираются для охоты группой под нависшими над водой ветвями и обстреливают одну и ту же мишень, так что кто-то наверняка попадет в цель. Однако трофей не всегда достается самому меткому стрелку. Как только насекомое упадет в воду, его незамедлительно подхватывает ближайший или самый проворный охотник.

Плюющиеся охотники

Беспощадный ночной охотник, перипат, медленно и бесшумно ползет по сырой лесной подстилке. Перипаты (тип онихофоры), распространенные во влажных тропических и субтропических лесах Южной Африки и Центральной Америки, охотятся на мелких животных - пауков, многоножек и других насекомых.

Известно около 20 видов этих своеобразных беспозвоночных; самые крупные достигают в длину 15 см. У них сегментированное тело со множеством мясистых ног, заканчивающихся коготками. Две пары конечностей видоизменены: одна пара - в челюсти с твердыми крючковидными пластинками, другая - в структуру, выбрасывающую клейкую слизистую жидкость.

|

|

|

|

Нет спасения. Сверчок не заметил подкравшегося перипата и, не успев скрыться, попал в клейкие нити, выброшенные хищником |

Смертельный плевок. Пауки Scytodes часто встречаются в тенистых местах в тропиках. Они ловят добычу с помощью клейкого секрета, который «выплевывают» довольно далеко. |

Перипаты передвигаются медленно, но это скорее преимущество, так как позволяет им незаметно подобраться вплотную к жертве. Если насекомое промедлит, его собьет с ног струя клейкой слизи, которая поражает цель с расстояния 50 см. Жертва старается освободиться, но ноги ее оказываются склеенными, а если она продолжает сопротивляться, хищник выпускает еще одну струю, которая на воздухе затвердевает, образуя крепкие путы. Обездвижив жертву, перипат прокалывает в ее теле дырочку и впрыскивает смертельную дозу слюны, содержащей яд и начинающей переваривание, а затем высасывает образовавшиеся соки. Расправившись с крупной добычей, хищник может прожить без пищи в течение двух недель. Однако часто перипату приходится делиться добычей с животными-падальщиками, например с сенокосцами.

Клейкая слизь - дорогостоящее снаряжение. При каждом выбросе теряется масса энергии. Поэтому перипат поедает не только жертву, но и опутавшие ее «веревки», восстанавливая затраченную энергию.

Тропические пауки Scytodes тоже используют клейкое вещество для захвата добычи. Они с силой выстреливают из хелицер секрет, застывающий в воздухе липкой зигзагообразной нитью, так что жертва приклеивается. Клейкий секрет вырабатывается в одном из двух отделов ядовитых желез в очень небольшом количестве; его химический состав не установлен.

Колючий «залп»

Морские анемоны, или актинии, скрывают смертоносную природу за «цветочной» внешностью. Эти полипы живут, прикрепившись к камням на мелководье, в приливно-отливной зоне и в глубине морей и океанов. Их ярко окрашенные, похожие на лепестки щупальца снабжены множеством нематоцист - специализированных стрекательных клеток, способных выстреливать несущую ядовитые шипы нить наподобие гарпуна.

|

|

|

Опасный «цветок». Хорошо вооруженная актиния (справа) только что выпустила свои отравленные гарпуны в неосторожную рыбу. Гарпунами пользуется также португальский кораблик, или физалия (слева). Его ядовитые стрекательные клетки могут убить крупную рыбу и опасны для людей. |

|

Если к актинии прикоснется мелкая рыбешка, в нее вонзится шип, который нельзя вытащить из тела. Яд парализует жертву, а нить крепко ее держит, и актинии остается только съесть ее.

Многие животные запасают пищу на будущее. Некоторые тайники весьма оригинальны.

Заготовки впрок

Пожалуй, среди множества животных, запасающих корм, наиболее известна серая белка, которая осенью собирает орехи, грибы и другие съестные припасы и прячет их до зимы в многочисленных тайниках.

|

|

|

|

Запасы на будущее. Муравьиный дятел, живущий в дубовых и сосновых лесах Америки, выдалбливает дырки в стволах деревьев, чтобы спрятать желуди на зиму. В некоторых деревьях насчитывали до 30 000 дырочек, сделанных многими поколениями птиц. |

|

Муравьиный дятел, распространенный в основном в дубовых и сосновых лесах Северной и Центральной Америки, заготавливает орехи, плоды и насекомых. Он просверливает дырки в стволах засохших деревьев и в каждую дырочку кладет какой-нибудь один предмет. Американские синицы - черношапочная гаичка и каролинская гаичка - также делают запасы на зиму. Птицы начинают заготовки заранее. Осенью, когда пища в изобилии, они без устали припасают все, чем богата среда их обитания.

Заготовка провианта

Питающиеся семенами кенгуровые крысы, живущие в пустынных районах Калифорнии, делают запасы по окончании периода дождей, чтобы хватило пищи на долгий засушливый период. Они собирают семена в защечные мешки, сушат их, а затем прячут маленькими порциями.

Североамериканские красные белки прячут грибы, которые предварительно сушат, так что они не гниют. Основная часть их запасов состоит из целых сосновых шишек и пережеванных осей и чешуек шишек, сваленных в рыхлые кучи, которые могут занимать довольно большую площадь.

|

|

|

Тайник. Рыжая лисица зарывает в снег только что убитого зайца. Лисы часто метят добычу своими выделениями. |

Родственные зайцам пищухи, обитающие на каменистых насыпях у верхней границы леса и выше в горах Северной Америки и Азии, старательно запасают корм в расчете на суровую снежную зиму. Собирая траву и другие растения, животные разбрасывают их на камнях для просушивания, а потом каждый зверек делает свой маленький стожок и ревностно охраняет его от прытких сородичей.

Песец, чтобы выжить в суровых условиях Заполярья, запасает впрок тушки птиц, животных и даже яйца. В холодном климате все это хорошо хранится. Рыжая лисица тоже припрятывает остатки тушек и яйца птиц (обычно землегнездников).

Привычка лисиц откладывать впрок излишки пищи, возможно, отчасти объясняет то, что, попав в курятник, она убивает всех птиц подряд.

Некоторые крупные представители семейства кошачьих, например рысь и пума, запасают излишки добычи, но не зарывают ее, а сгребают опавшие листья и ветки и прячут под ними мясо.

Свежие запасы без холодильника

Около 1000 парализованных червей были найдены в кладовой крота, который заготовил их на зиму. Питающийся дождевыми червями обыкновенный крот, как и все делающие запасы животные, сталкивается с проблемой хранения добычи. Его «технология» обеспечивает свежесть пищи. Крот откусывает червю голову, что отнюдь не убивает его, и парализует жертву ядовитой слюной. Поскольку червь не мертв, он не поддается гниению. Запасенную добычу крот запечатывает в одной из своих подземных кладовых.

|

|

|

|

Свежезамороженные продукты. |

Сладкий запас. Рабочий муравей-медосборщик заставляет другую особь, служащую«медовой бочкой», отрыгнуть пищу. Чтобы обеспечить колонию пищей на черный день, некоторые рабочие особи откармливаются медвяной росой и играют роль живых кладовых. |

Так же поступает короткохвостая бурозубка, живущая в местах с густым травостоем на востоке Северной Америки. Эти землеройки, ведущие, как и крот, одинокий образ жизни и роющие подземные ходы, запасают на зиму насекомых и других мелких животных вроде улиток и червей. которых парализуют с помощью ядовитой слюны.

Своеобразные кладовые у тропических муравьев-медосборщиков - это живые «медовые бочки», которые представляют собой специальную группу рабочих особей муравьиной колонии. При изобилии тлей, служащих муравьям источником пищи, рабочие особи усиленно кормят тех, кто предназначен на роль кладовых, медвяной росой, пока брюшко у них не раздуется до такой степени, что не даст двигаться. «Медовые бочки» висят на потолке особой камеры гнезда, и, когда корма не хватает, рабочие гладят их усиками, побуждая отрыгивать пищу.

Бобры осенью складывают водяные растения, ветки осины и березы у подводного входа в хатку. Под водой растительность сохраняет свежесть. Когда вода замерзнет, у бобров окажется достаточно пищи, чтобы пережить тяжелое зимнее время.

Стол на дереве

Леопарды защищают свою добычу от гиен и других падальщиков, помещая ее на дереве в развилке ветвей. Немало сил нужно, чтобы затащить на высоту около 9 м тушу антилопы, весящую почти столько же, сколько сам леопард. У этого хищника мощные ноги и мышцы шеи, но тем не менее напряжение столь велико, что он совершенно обессиливает и отдыхает хотя бы полчаса, прежде чем поесть. Пищи хватает на 2 - 3 дня.

|

|

|

Надежное хранилище. Леопард отдыхает рядом с тушей антилопы, которую он затащил на дерево. Леопарды поступают так, чтобы добыча не досталась падальщикам. |

Выживание часто зависит от способности запасать жир и сокращать потери жидкости.

Переносные кладовые