Первые шаги

«КОГДА ПРИРОДА В РОДОВЫХ МУКАХ ВЫТОЛКНЕТ МЛАДЕНЦА ИЗ ЧРЕВА МАТЕРИ В ОБЛАСТИ СВЕТА, ОН ЛЕЖИТ ПОДОБНО ВЫБРОШЕННОМУ НА БЕРЕГ МОРЯКУ, НАГОЙ, БЕСПОМОЩНЫЙ И ЛИШЕННЫЙ САМОГО НАСУЩНОГО».

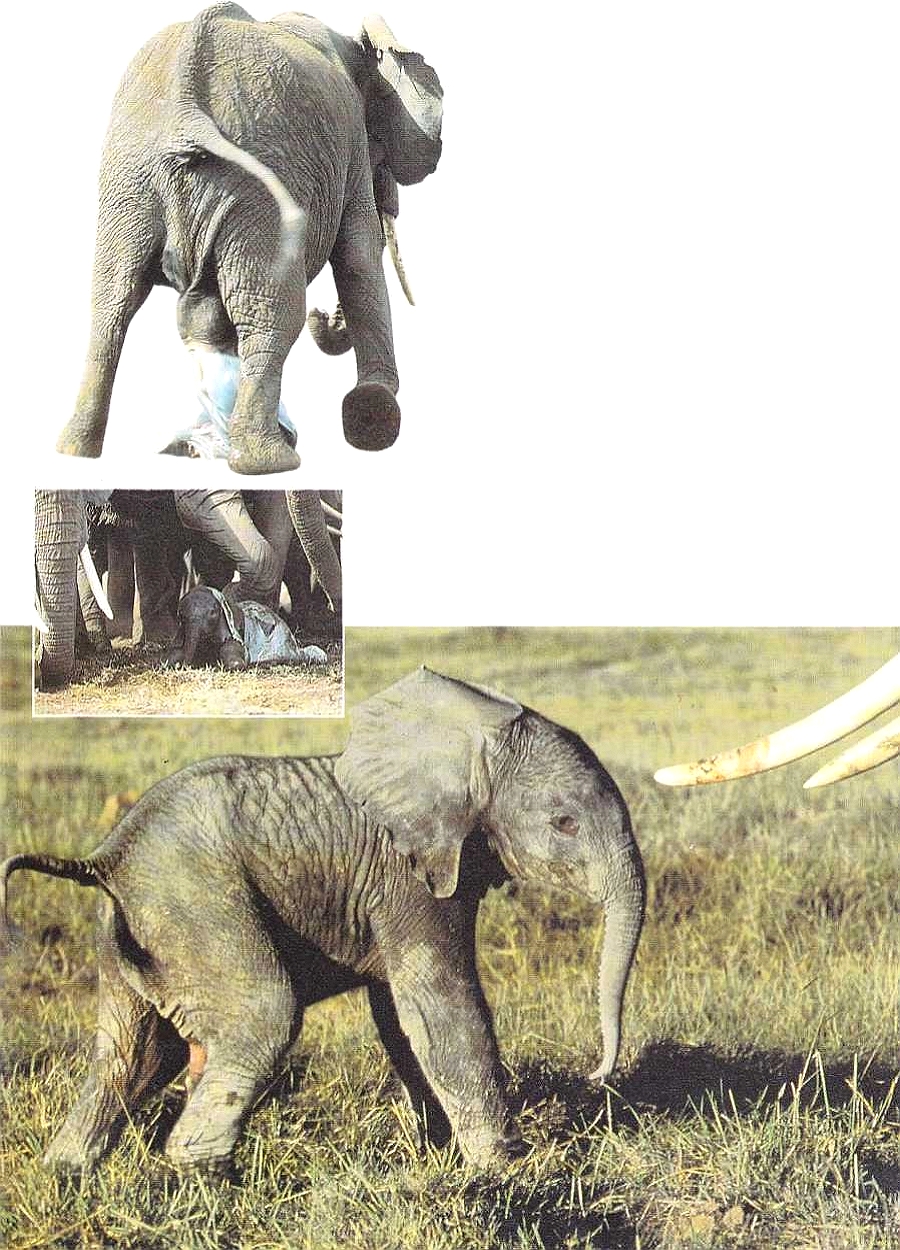

Момент рождения - это одна из важных вех жизни. Неделями, месяцами, а иногда и годами все силы будущей матери будут направлены на достижение этой цели. И вот появилось новое живое существо, которому предстоит передать генетическое наследие родителей следующему поколению.

|

Кормление по требованию. Не успев вылупиться из яйца, птенцы серебристой чайки начинают инстинктивно клевать красное пятно на клюве матери. Это служит сигналом, побуждающим ее отрыгнуть им необходимый корм. Как только на птенцах обсохнет пух, они становятся очень подвижными, но еще несколько дней держатся около гнезда и родителей.

|

Чтобы обеспечить продолжение своего рода, животные преодолевают немыслимые препятствия. Одни направляют все свои энергетические ресурсы на то, чтобы отложить как можно больше яиц, а затем бросают их на произвол судьбы. Другие производят лишь одного или нескольких потомков, но стараются вырастить их. Однако в любом случае рано или поздно настает момент, когда новое живое существо впервые вступает в этот мир. Для родителей - это главная победа в жизни, а для новорожденного - первый шаг на полном опасностей пути, на котором, если повезет, он достигнет зрелости и создаст собственную семью.

|

|

|

|

|

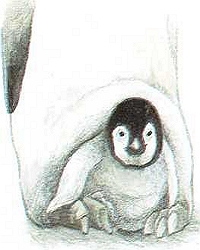

| На отцовских

лапах чувствуешь себя в безопасности. Императорский пингвин вылупляется из яйца антарктической зимой. Пока отец насиживает яйца, мать кормится в море, восстанавливая силы, но... как только птенец вылупится, возвращается его кормить. |

Жизненный цикл

дафнии. |

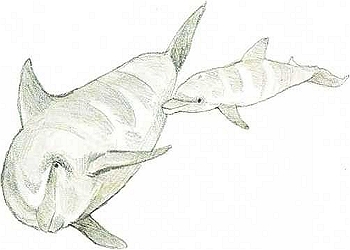

На поверхность за

глотком воздуха. Самка дельфина выталкивает своего новорожденного детеныша на поверхность, помогая ему сделать первый вдох. Иногда таким же образом дельфины спасают тонущих людей. |

Редкий пример

материнской заботы. Большинство насекомых не заботятся о своих яйцах и потомстве, а вот самка австралийского капустного клопа, или арлекина, защищает свою кладку от паразитов и хищников. |

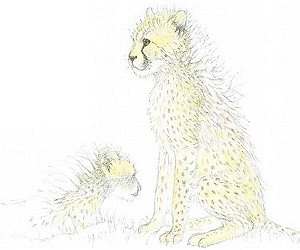

Многоцелевая

грива. Грива маленького гепарда может служить средством маскировки. Мать хватается за нее, когда перетаскивает своих детенышей с места на место. Кроме того, грива придает малышам сходство с гораздо более сильным и свирепым взрослым медоедом, что вполне может отпугнуть от них хищников. |

Форма яйца, оттачивавшаяся веками, идеально отвечает потребностям каждого вида.

Как форма яйца защищает зародыш

Казалось бы, у всех птиц яйца имеют одинаковую овальную форму, и все-таки у разных птиц они разные. Например, более округлые яйца откладывают птицы, устраивающие гнезда в ямках или глубоких лунках, откуда яйцам не выкатиться. Самые округлые яйца у сов, а у стрижей и ласточек - самые продолговатые. У таких птиц, как кайра, гнездящихся на выступах отвесных скал, яйца сильно сужены к одному концу, так что если они и перекатываются, то лишь по очень маленькой окружности.

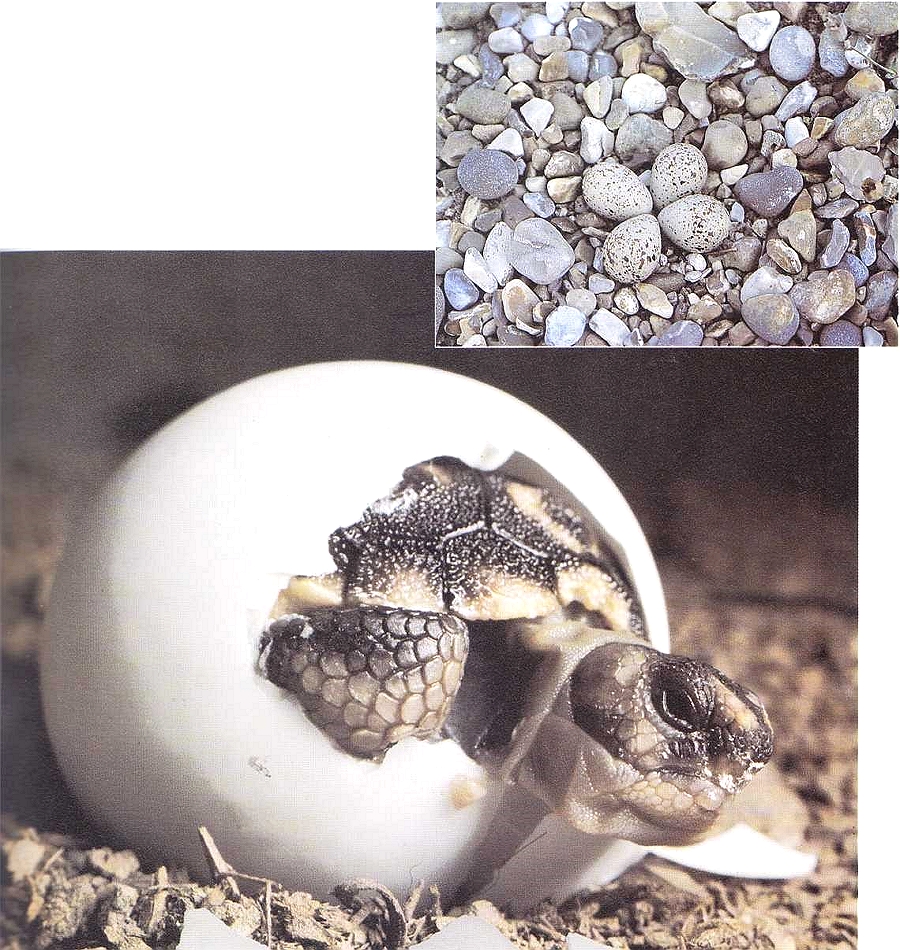

Для птиц твердая скорлупа - способ уберечь яйца от хищников. Иной неопытный хищник может и отступить, столкнувшись с гладким, округлым и твердым предметом, который так трудно ухватить. Черепахи, напротив, откладывают мягкие яйца с кожистой скорлупой. Поскольку эти яйца развиваются под слоем песка, твердая скорлупа им просто не нужна.

|

|

Скалолаз. Толстоклювые кайры спариваются на уступах нависающих над морем скал и откладывают свое единственное яйцо прямо на голый камень. |

Насекомые могут откладывать яйца практически где угодно, так как они обладают очень эффективными системами жизнеобеспечения. Это позволяет насекомым откладывать яйца поблизости от корма для будущего потомства и спокойно предоставлять их собственной судьбе. В мире насекомых родительская опека встречается редко. Исключение составляет навозная муха, откладывающая яйца в «коровьи лепешки». В такой среде атмосфера удушающая, но каждое яйцо снабжено длинной дыхательной трубкой, выступающей над поверхностью навоза.

У кого яйца крупнее

Самыми крупными среди известных науке считаются яйца обитавшего в прошлом на Мадагаскаре эпиорниса, ныне вымершего. Вес яиц этих трехметровых нелетавших птиц достигал 10 кг. Самая крупная из ныне живущих птиц - африканский страус; его самка, высотой до 2 м, откладывает яйца весом до 1,5 - 2 кг.

Относительный вес яиц по сравнению с размерами у мелких птиц более впечатляющий. Так, при всей громадности страусиного яйца его вес составляет лишь 1% веса самки. Самая маленькая на земном шаре птичка - кубинская колибри-пчелка - откладывает яйца, которые хоть и не больше горошины, но составляют 6% ее веса. Будь эти птицы размером со страуса, их яйца были бы в 6 раз тяжелее страусиных. Но с таким грузом колибри-пчелки еще и летают, а нелетающий страус тратит меньше усилий на вынашивание яйца.

|

|

Тяжелая ноша. Самое крупное яйцо по отношению к весу тела откладывают новозеландские киви. Каждое яйцо этой птицы достигает 25% веса взрослого самца. Зародыш развивается в нем 9 - 12 недель. |

Размеры яйца определяются размерами птицы, но различия в образе жизни вносят в эту зависимость коррективы. Так, у болотных и пернатых птиц яйца крупнее, чем у многих птиц сходных размеров, так как их птенцы покидают гнездо, едва успев вылупиться. Они должны быть хорошо развиты, поскольку им самим предстоит заботиться о пропитании. У птиц, выкармливающих птенцов в гнезде, яйца более мелкие.

Яйца птиц различается по окраске

Яйца птиц окрашиваются пигментами, откладывающимися на скорлупе еще в материнской утробе. Если в это время они лежат в яйцеводе неподвижно, то пятна на них получаются кругловатые, а если двигаются, то удлиненные.

У многих птиц, вьющих свои чашеобразные гнезда на деревьях, яйца бледно-голубые. Долгое время считалось, что эта окраска имитирует блики солнца в листве, чтобы сбить с толку хищников. Однако последние исследования опровергли эту теорию.

Они показали, что хищники зачастую сначала находят гнездо, а уж потом видят яйца; поэтому цвет яиц никакого защитного значения не имеет.

|

|

То видно, то нет. Яйца ржанки (справа) сливаются с окружающей средой. При появлении хищника птица старается отвести его от гнезда. Черепахи (внизу) откладывают яйца в норы, вырытые в песке; поэтому их яйца не нуждаются в защитной окраске. |

У птиц, устраивающих гнезда в норах или замирающих в гнездах в моменты опасности, яйца, как правило, белые или не имеют цветных отметин. К ним относятся, в частности, утки и гуси, которые прячут яйца под собственным оперением или прикрывают их растительностью, когда покидают гнездо, отправляясь за пропитанием.

Наибольшую роль защитная окраска яиц играет у таких птиц, как чибисы, которые обманными маневрами стараются отвести хищников от своих гнезд, но при этом вынуждены на какое-то время оставлять яйца без присмотра. Их яйца покрыты пятнами разного цвета, формы и размеров, позволяющих «слиться» с окружающей средой.

Особое значение имеет окраска яиц для кукушки. Они должны как можно больше походить на яйца тех птиц, в гнезда которых она их подкладывает.

|

|

| Каждое лето очередное поколение нерки с просторов Тихого океана отправляется к истокам рек, где оно появилось на свет. |

Нерка отправляется в последний путь

Весной или в начале лета нерка, обитающая в обширных просторах Тихого океана, отправляется в свое самое длинное путешествие. Шесть лет назад это поколение появилось на свет в верховьях североамериканских рек. И вот настало время вернуться. Дойдя до устья реки, рыба поднимается вверх по течению к месту своего рождения, совершая переход в 2400 км.

Когда путь преграждают пороги, рыба преодолевает их, поднимаясь по стене воды с помощью ударов сильного хвоста. Достигнув цели путешествия, лососи спариваются, устраивают в песке лунки для гнезд и откладывают в них тысячи икринок, после чего гибнут, израсходовав всю энергию. Но многие потомки выживают, передавая гены предков последующим поколениям.

|

| Предопределенное испытание. Следуя по тем же путям, что и миллионы ее предков, тихоокеанская нерка возвращается в родные реки. После спаривания большая часть особей погибает от истощения, но спустя годы их потомки проделают тот же путь из океана в реку, руководствуясь сохраненным памятью запахом и вкусом родных вод. |

Полоса прибоя манит живых существ. Они словно откликаются на зов, порой на свою погибель.

Рыба, нерестящаяся на побережье

Ежегодно в марте, в полнолуние, пляжи Тихоокеанского побережья Южной Калифорнии становятся серебряными от миллионов сверкающих тел грунионов. Каждая волна выносит на берег массу этих маленьких рыбок, образующих бесконечную, насколько видит глаз, трепещущую живую кайму вдоль линии прибоя.

Самки с помощью хвоста быстро зарываются в песок, так что из него торчат только их головы. Каждый самец выбирает себе партнершу и обвивается вокруг ее тела с тем, чтобы оплодотворить откладываемую ею икру своей спермой. Следующая волна уносит обоих назад в море.

|

|

|

Ежегодный десант на берег. Каждый год на побережье Калифорнии с риском для жизни спариваются грунионы, хотя без воды они быстро задыхаются. |

Если грунионы правильно выберут время и самки отложат икру в удачном месте, оплодотворенная икра благополучно пролежит во влажном песке следующие две недели, недоступная морским хищникам, пока не будет достигнута максимальная для этого месяца высота прилива. Обрушиваясь на песок, в который отложена икра, массы воды стимулируют вылупление мальков.

Такой способ размножения довольно опасен: множество грунионов так и остаются лежать на берегу выше линии прибоя, становясь легкой добычей чаек; такая же судьба уготована и значительной части мальков. Нынешние грунионы унаследовали эту рискованную практику от предшествующих поколений, но остается загадкой, по какой причине она возникла впервые. Возможно, когда-то на побережье было меньше хищников и икра была там в большей безопасности, чем в море. В этом случае в те времена риск был вполне оправдан.

Пленники далекого прошлого

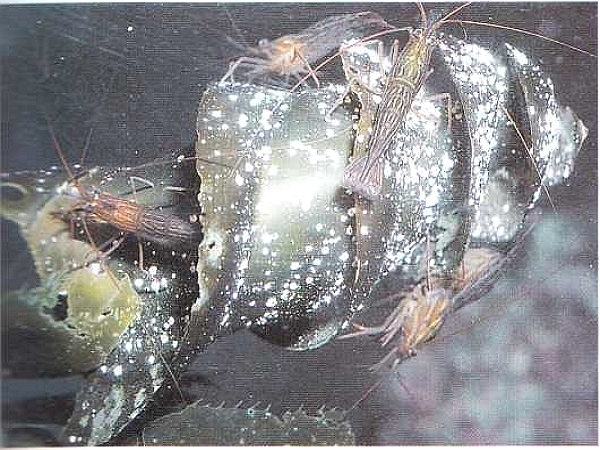

Мечехвосты - морские животные, дальние родичи скорпионов и пауков. Гладкий панцирь придает им вид каких-то странных инопланетян; на самом же деле это одни из древнейших обитателей Земли, причем за последние 200 млн. лет их облик почти не изменился.

В начале лета мечехвосты выползают из моря, чтобы отложить яйца на песчаных пляжах Восточного побережья США, совсем как их предки еще до эпохи динозавров. Самки выкапывают в песке неглубокие ямки, в которые откладывают до 80 000 яиц, а самцы цепляются за самок первой парой конечностей, готовясь оплодотворить яйца, как только они будут отложены.

|

|

Щедрое угощение. В мае на Восточное побережье США выходят из моря тысячи мечехвостов. Каждая самка откладывает в песок до 80 000 яиц - настоящий пир для множества животных. |

Мечехвостов защищает от хищников подковообразный панцирь, но их мелкие зеленоватые яйца - лакомая пища для птиц, которые в огромных количествах слетаются на побережье.

Совершенно непонятно, почему в окружении множества голодных ртов, так и норовящих склевать яйца, мечехвосты откладывают их на берегу, а не в море. В какой-то степени они, вероятно, просто заложники модели поведения, выработанной в далеком прошлом. Правда, и в современных условиях она неплохо срабатывает. Даже несметные полчища хищников не в состоянии поглотить все отложенные мечехвостами яйца, а уцелевших вполне достаточно, чтобы обеспечить сохранение вида.

Паломничество красных крабов

Остров Рождества расположен в Индийском океане, примерно в 320 км от Явы. Основную часть его территории покрывают тропические леса, дающие убежище 120 млн. красных сухопутных крабов, питающихся цветами и плодами, которые они находят в джунглях. Больше нигде в мире эти крабы не встречаются.

Конкуренция крабам не грозит, поскольку немногие наземные животные проникли на остров. И хотя их предки вышли из моря, они могут жить только на суше, так как дышат воздухом и не умеют плавать. Однако их личинки развиваются только в воде.

|

|

Красный поток. В ноябре на о. Рождества сотни тысяч крабов отправляются на побережье, чтобы произвести потомство. |

Каждый год миллионы крабов покидают свои норы в джунглях и отправляются к морю, чтобы заняться размножением. Многие из них погибают в пути, а те, кто благополучно добираются до моря, рискуют утонуть. Спаривание происходит на берегу; затем самка в специальной сумке оттаскивает тысячи яиц к кромке прибоя, чтобы вытряхнуть их в набегающие волны. Личинки вылупляются и развиваются в воде, а через 25 дней, превратившись в малюсеньких крабов, выбираются на берег.

Путешествие зеленых черепах

Раз в 2 - 3 года в ноябре множество зеленых черепах покидают насиженные места у берегов Бразилии и отправляются в дальний путь, протяженностью более 2000 км. Их цель - о. Вознесения, клочок суши посреди Южной Атлантики площадью 88 км2. Черепахи добираются до него примерно за 8 недель; спаривание происходит в открытом море.

Под покровом ночи самки выползают на берег, где каждая из них старательно выкапывает в песке лунку и откладывает в нее примерно 140 яиц. Это загадочное путешествие отчасти объясняется медленным смещением континентов по земному шару. Около 120 млн. лет назад Африка и Америка начали удаляться друг от друга, в результате чего образовался Атлантический океан. А когда в этом океане стали появляться острова вулканического происхождения, предки некоторых бразильских черепах начали размножаться на этих островах, где их потомству не угрожали хищники.

|

|

Конец пути. Цель марафонского заплыва самки зеленой черепахи - о. Вознесения. Там она вылезает на прибрежный песок, ластами выкапывают гнездо и откладывает в него яйца. Иногда это удается сделать далеко не с первой попытки. |

Большинство черепах, достигая зрелости, возвращаются для продолжения рода туда, где появились на свет. Со временем многочисленные некогда острова поглотили воды Атлантики, и только о. Вознесения возвышается над волнами.

Есть множество способов, помогающих уберечь яйца в этом полном опасностей мире.

Древесные лягушки икру подвешивают

У так называемых хватающих лягушек, обитающих на юге Африки, в процессе эволюции сложился оригинальный способ, позволяющий уберечь икру от хищников, одновременно поддерживая ее во влажном состоянии. Большую часть жизни эти лягушки проводят на деревьях. В сезон дождей, когда настает пора метать икру, самка затаскивает своего более мелкого самца на ветку, свисающую над временным прудом или лужей. Там к брачной паре могут присоединиться еще несколько самцов, и все вместе они начинают строить гнездо из выделяемой самкой жидкости.

|

|

|

|

Хватающие лягушки мечут икру по-своему. Чтобы сохранить икру от высыхания, эти лягушки откладывают ее во взбитую пену (справа), Пенное гнездо свисает с ветки, пока головастики не готовы появиться на свет, а когда оболочка прорывается, они выпадают из гнезда в находящуюся под ним лужу (слева). |

|

Пользуясь ночной прохладой, самцы задними ногами взбивают эту жидкость в пену, подобно тому как мы взбиваем яичные белки. Затем самка начинает откладывать в эту пену икру, а самец оплодотворяет ее.

|

|

Яйца в желе. Самка голожаберного моллюска откладывает 30 000 крошечных белых яичек. |

Под лучами утреннего солнца гнездо становится похожим на непропеченную меренгу - твердая хрустящая корочка и влажная серединка. Икра, защищенная от высыхания и от птиц, развивается до тех пор, пока головастикам не придет время появиться на свет. Выбравшись из гнезда, они сразу соскальзывают вниз в воду.

Гнезда молодых черепах под охраной

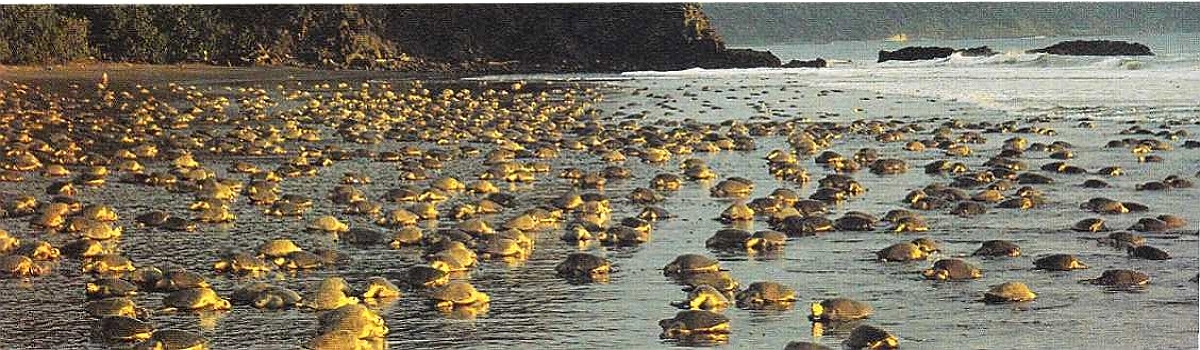

Тихоокеанской оливковой черепахе не повезло - она оказалась основным сырьем для крупного мексиканского коммерческого предприятия. Там охотно принимают все - и мясо, и кожу, и жир, и панцири. В результате существование этих животных оказалось под угрозой. Было время, когда тысячи оливковых черепах выползали на берег, чтобы устроить в песке гнезда. При этом в отличие от большинства черепах они, подобно атлантическим ридлеям, выходят на сушу днем.

Такая сложившаяся в процессе эволюции практика массового размножения имела глубокий смысл, обеспечивая выживание вида. Собираясь большими колониями для одновременной откладки яиц, черепахи побеждают хищников численностью потомков. Морские птицы и грифы поджидают, когда из песка начнут выходить черепашки, которые устремляются к океану. Многие из них оказываются жертвами хищников, но уничтожить всех хищники не в состоянии.

|

|

Массовое нашествие. Армада тихоокеанских оливковых черепах подплывает к берегам Коста-Рики, чтобы отложить яйца. |

Для защиты от человека такой способ не годится. Правительство Мексики взяло черепах под свою опеку: к местам, где они откладывают яйца, направляют морские патрули.

Беспечная белая крачка

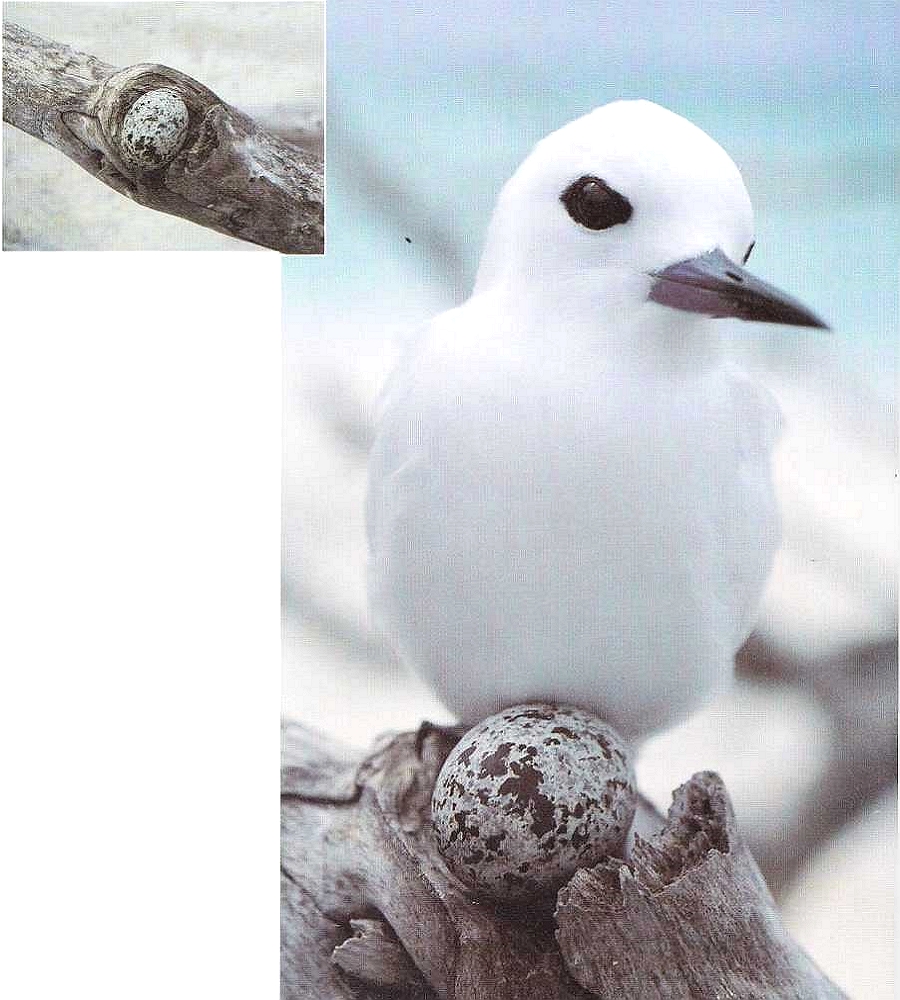

Белые крачки откладывают яйца в самых рискованных местах, например на качающихся ветках деревьев или на голых выступах скал.

Эти крачки как бы воплощают дух тропических и субтропических морей, где проводят большую часть жизни. Их снежно-белое оперение такое нежное, что в полете кажется почти прозрачным. Крачки откладывают яйца когда угодно и где угодно - на любой скале, на любом приглянувшемся им острове, не давая себе труда вить гнездо.

Точное попадание. Отчасти такая кажущаяся беззаботность компенсируется предельной точностью всех действий птицы. Место для кладки самка выбирает так, словно выпускает стрелу в мишень, и яйцо ложится а него с характерным звуком, оставаясь стоять как вкопанное. А это крайне важно: ведь если яйцо, отложенное на голую ветку, сдвинется на 10 мм, оно может упасть и разбиться.

|

|

Балансировка. Черные глаза и черный клюв белой крачки (справа) сильно выделяются на белом фоне ее оперения. В брачную пору крачки откладывают яйца в наросты на ветвях деревьев (вверху). |

Родители насиживают яйцо по очереди: пока один сидит, другой охотится в море. Вылупившийся птенец смирно сидит на месте еще недель пять, пока не почувствует, что может летать, а родители кормят его дарами моря - рыбой и креветками.

Каким бы ненадежным ни было гнездовье, белые крачки, однажды выбрав его, постоянно возвращаются туда каждые 9 - 10 месяцев, когда приходит время в очередной раз откладывать яйца.

Несмотря ни на что, белая крачка выводит потомство успешнее многих других птиц, гнездящихся на океанических островах. Возможно, все дело в том, что, хотя крачки и рискуют, откладывая яйца на таких местах, откуда они в любую минуту могут упасть, при этом снижается опасность нападения хищников, которым было бы гораздо проще добраться до яиц, лежащих в расщелинах на уровне земли, как у большинства других крачек, в том числе и у австралийских.

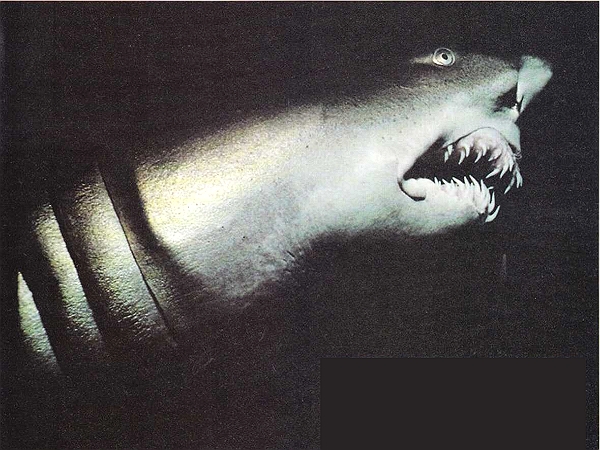

Яйца, достойные родителей

Любому жителю тихоокеанских островов наверняка знаком «кошель русалки» - твердая треугольная сумка с длинными отростками, свисающими по углам. На самом деле эта морская диковина всего лишь яйцевая капсула ската, катрана или какой-нибудь другой мелкой акулы. В отличие от других рыб они откладывают не икру, а именно яйца, представляющие собой заполненный желтком мешочек, защищенный прочной наружной оболочкой, которая с помощью отростков прикрепляется к водорослям.

|

| Форма, помогающая выжить. Яйца рифовой акулы, повинуясь вращающему их течению, могут сами вбуравиться в песок. |

Еще интереснее яйца рифовой акулы. Благодаря своей спиралевидной форме они зарываются в песок. Возможно, что такая форма позволяет закрепить яйцо на морском дне. Это в какой-то степени подтверждается сообщениями о том, что самка рифовой акулы подхватывает свои яйца ртом в момент откладки и засовывает в расщелины между камнями.

Самый надежный способ обеспечить выживание потомства - откладка яиц прямо на пищу.

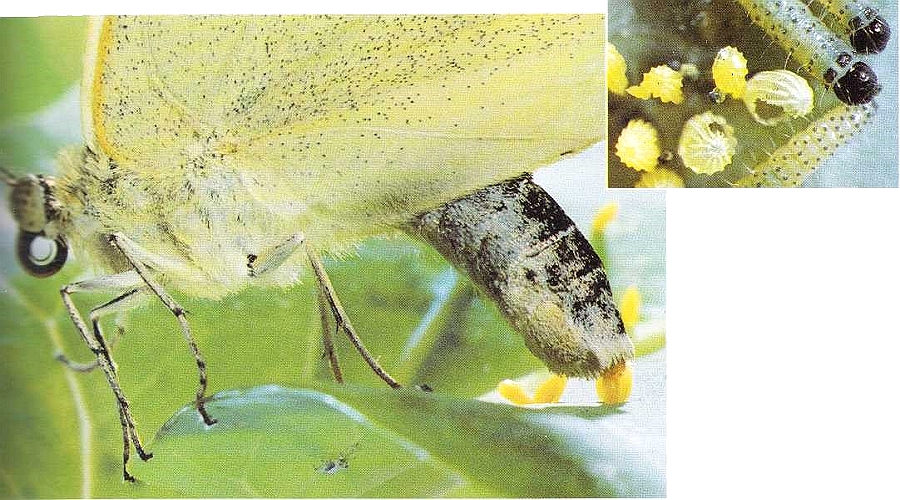

Страстоцвет себя в обиду не дает

В Центральной Америке обитает множество видов булавоусых бабочек, относящихся к семейству геликонид. Подобно большинству других бабочек и мотыльков они облюбовали для откладки яиц растения, которыми их потомство могло бы питаться, появившись на свет. Геликониды откладывают яйца на страстоцвет - единственный корм, который признают их гусеницы.

С момента вылупления из яйца до превращения в бабочку гусеница находится на одном и том же растении; поэтому самка, прежде чем отложить яйца, тщательно обследует цветок, желая убедиться, что ее никто не опередил: если на растении окажется много яиц, гусеницы уничтожат весь «продовольственный запас» раньше, чем смогут превратиться в бабочек.

Некоторые страстоцветы используют это в своих интересах. Они научились откладывать на своих усиках собственные фальшивые яйца, которые так похожи на яйца геликонид, что при виде их бабочек как ветром сдувает.

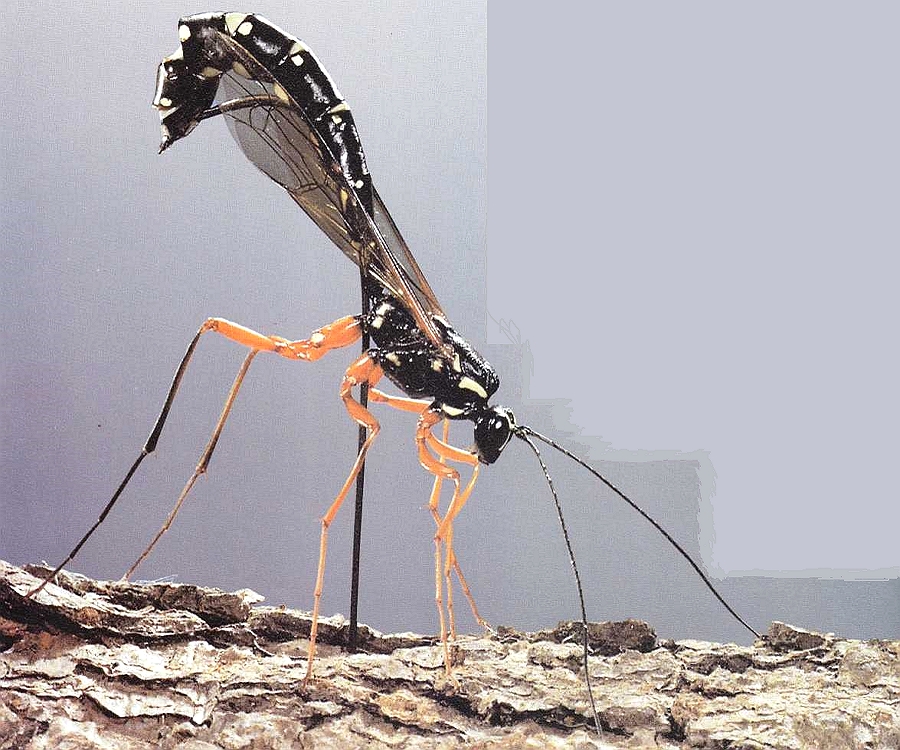

На паразита найдется свой паразит

Личинки риссы - одного из видов наездников - паразитируют на личинках и куколках рогохвостов. Правда, дается им это нелегко: питающиеся древесиной хвойных деревьев, личинки рогохвоста живут в своих ходах, проделанных на глубине 25 мм под корой. Но рисса давно научилась справляться с этими трудностями.

Прежде всего самке риссы нужно найти личинку рогохвоста. Для этого она обследует кору подходящих деревьев и даже простукивает ее усиками. Уловив вибрацию, она начинает кружить над этим местом, быстро и многократно постукивая по коре. Затем она высоко поднимает брюшко, чтобы вонзить в кору свой яйцеклад - специальную трубку, с помощью которой она откладывает яйца.

|

|

Тяжкий труд. Своим яйцекладом рисса протыкает древесную кору, чтобы отложить яйца на живущих под корой личинок рогохвоста. На откладку одного яйца уходит целых 20 минут. |

Этот удивительно хорошо приспособленный орган имеет почти такую же длину, как все тело риссы, при толщине не более конского волоса. Обычно яйцеклад прикрыт двумя плотными чешуйками, которые раздвигаются, когда нужно привести его в «рабочее состояние», чтобы пробуравить древесину и добраться до личинки рогохвоста. Проделываемые яйцекладом отверстия не всегда оказываются прямо над личинкой, но стоит его кончику прикоснуться к личинке, как по нему сейчас же скатывается яйцо, которое сверх у или сбоку прикрепляется к обреченному хозяину.

Вылупившись из яйца, личинка риссы съедает личинку рогохвоста, после чего, завладев прорытым ею ходом, окукливается, оплетая себя коконом, в котором ей предстоит развиваться до превращения во взрослое насекомое. Через год молодая рисса выбирается на поверхность, готовая отравлять жизнь новому поколению рогохвостов.

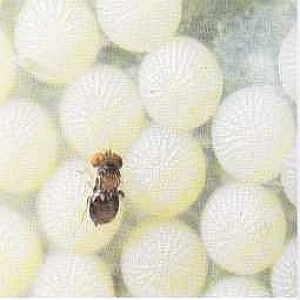

Визитная карточка хальциды

Миниатюрные хальциды - большие специалисты по присвоению: яиц и личинок других насекомых. Эти насекомые откладывают свои яйца в яйца насекомых 150 других видов. Хальциды находят очередную жертву благодаря чрезвычайно развитым чувствам осязания и обоняния. Самка усиками отыскивает подходящие яйца и с помощью яйцеклада откладывает в каждое из них собственное яйцо. Сделав свое черное дело, хальцида оставляет «автограф» - метит каждое чужое яйцо собственным запахом. Этим она предупреждает других самок, что место занято.

|

|

Яичное блюдо. Хальцида откладывает свое яйцо в яйцо капустной совки. Личинка хальциды питается яйцом совки, уничтожая его. |

Некоторые хальциды откладывают яйца в личинки хальцид других видов, вводя свой яйцеклад через тело их хозяина в находящуюся в нем личинку.

Насекомые строят съедобные убежища

Некоторые жуки семейства долгоносиков, или слоников, сооружают для личинок убежище из съедобного материала. Чемпионами следует считать трубковертов и орехотворок.

Самка березового трубковерта делает два тонких S-образных надреза поперек березового листа по обе стороны от срединной жилки. Затем она ногами скатывает одну половинку листа в конус, а другую оборачивает вокруг него в противоположном направлении. Завершив «строительство», самка забирается в конус, откладывает в щели на его внутренней поверхности яйца, а концы листа загибает за край конуса, чтобы обеспечить личинкам, когда они появятся на свет, защиту и корм.

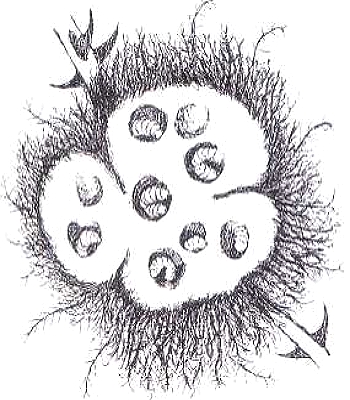

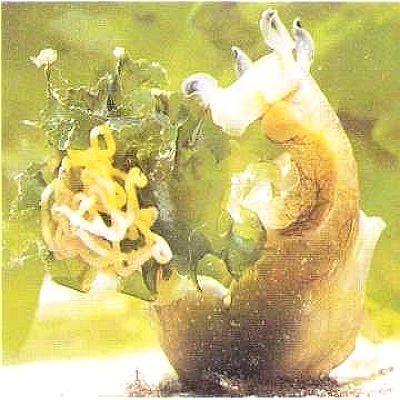

Орехотворки не сооружают убежище для личинок, предоставляя это растениям. Самка откладывает яйца в ткани растения или в нераскрывшиеся почки. Вылупившиеся личинки поедают все, что их окружает, стимулируя разрастание аномальных растительных тканей.

|

|

|

Цветочный дом. Цветок короставника (слева) служит пристанищем для колонии личинок орехотворки (справа). Он дает им пищу и кров, пока они не подрастут. Рост тканей растения, очевидно, стимулируют вещества, содержащиеся в отложенных в него яйцах. Они вызывают образование галла, или нароста из крупных клеток. |

|

Кто в тереме живет?

Вокруг каждой личинки образуется галл - масса крупных клеток, напоминающая орех. На внутренней стороне этого «ореха» развиваются ткани, богатые крахмалом, сахаром и белком, которыми питается личинка.

Некоторые растительноядные насекомые, неспособные стимулировать образование наростов на растении, используют галлы орехотворок, т. е. откладывают в них свои яйца. Так, в дубовых галлах в разное время были обнаружены личинки насекомых 75 различных видов.

Детей надо хорошо кормить

Божьим коровкам очень просто отложить яйца вблизи от «продовольственных запасов» для будущих потомков. Дело в том, что они всю жизнь питаются тлями. Поэтому им достаточно, ненадолго прервав поедание тлей, отложить яйца на нижнюю поверхность листьев, покрытую этими насекомыми. Когда личинки божьих коровок появляются на свет, «детское питание» для них, как правило, уже готово.

|

|

Легкая пожива. Гусеницы (вверху) бабочки-капустницы (слева) появляются из яиц, отложенных на капустные листья. Этими листьями они питаются до тех пор, пока не превратятся в бабочек. |

Бабочки обычно питаются нектаром, а их личинкам, т. е. гусеницам, нужны листья. Гусеницы появляются на свет слишком маленькими, чтобы самим себе искать пищу; поэтому матери приходится откладывать яйца на подходящее растение. Еще труднее приходится насекомым, личинки которых кормятся на крупных млекопитающих, поскольку большинство из них прекрасно умеют извлекать из своей шерсти яйца паразитов.

Один из южноамериканских оводов решает эту проблему окольным путем. Вместо того чтобы откладывать яйца непосредственно на животных, его самка ловит какое-нибудь кровососущее насекомое и откладывает яйца вдоль его брюшка, где они и остаются вплоть до его очередной трапезы. Но стоит паразиту присосаться к своей жертве, как из яиц овода тут же вылупляются личинки и проникают под кожу животного.

|

Чтобы уберечь потомство от гибели на ранних стадиях, приходится прибегать к хитростям.

Мидии в роли приемных родителей

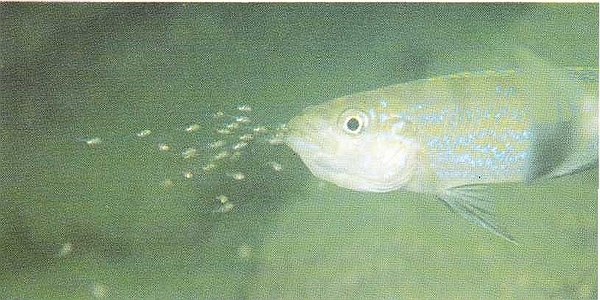

Горчак - маленькая серебристая рыбка, обитающая в озерах и медленно текущих речках, - откладывает икру в раковины пресноводных мидий. Поскольку при малейшем признаке опасности мидии захлопывают свои твердые створки, икринки развиваются в полной безопасности.

Незадолго до нереста у самки горчака вырастает специальная трубка - яйцеклад, который несколько длиннее хвостового плавника и тянется за ним. С помощью яйцеклада она откладывает икру в сифон мидий, через который эти моллюски втягивают воду в мантийную полость.

|

|

Без мидии не обойтись. Самка японского горчака засовывает яйцевод в сифон пресноводной мидии, готовясь отложить икру, которую самец тут же оплодотворяет. Его обязанность - найти место, где обитают подходящие мидии, и отгонять от него конкурентов. |

Сначала, однако, необходимо усыпить бдительность мидии, чтобы в момент откладывания икры она не захлопнула створки. Для этого самка горчака начинает настойчиво подталкивать мидию ртом до тех пор, пока та не привыкнет к этим постоянным толчкам. После того как икра отложена, к дыхательной трубке подплывает самец и выпускает в нее сперму, которая оплодотворяет икру.

Икринки спокойно развиваются под защитой прочных створок раковины, в непрерывном потоке богатой кислородом воды, омывающей жабры мидии. Спустя месяц новорожденные мальки через ту же трубку попадают в реку. Но уходят они не одни: мидии откладывают икру в то же время, что и горчак, и мальки уносят на себе их личинки.

Инкубатор в термитнике

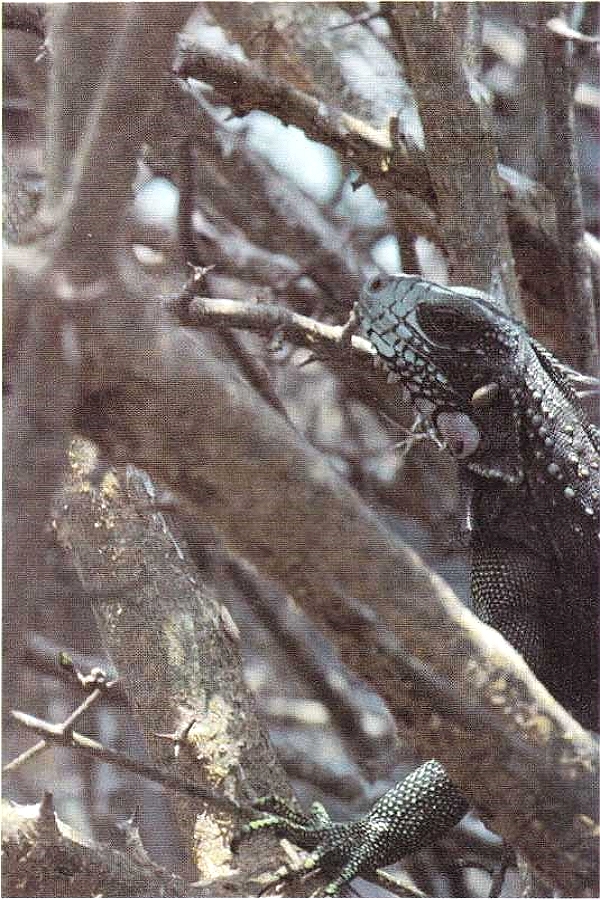

Дилемма сводится к следующему: вкладывать ли силы в защиту потомства в наиболее уязвимый период жизни или направить энергию на добывание пищи, а возможно, и на вторичное спаривание и размножение?

|

|

Под защитой термитов. Пестрый варан, достигающий 2 м в длину, охотится на мелкую живность и собирает птичьи яйца на довольно большой территории. Но на этом участке непременно должны быть термитники, чтобы самке варана было куда откладывать яйца. |

Эволюция продемонстрировала разные варианты решения этой проблемы. Одни животные предпочитают производить на свет огромное число потомков и тут же бросать их на произвол судьбы. Другие дают жизнь нескольким детенышам и нянчатся с ними до тех пор, пока они не вырастут. Третьи решают проблему, подыскав кого-нибудь, кто выполнит эту работу за них. К последней группе принадлежит австралийский пестрый варан. Эта амфибия обитает в местах, где много термитников. Система туннелей обеспечивает в них вентиляцию и создает безопасную, теплую и влажную среду, что делает жилище термитов отличным инкубатором для варанов. Самка проделывает в термитнике дыру и откладывает туда яйца. Термиты заделывают пробоину, и кладка лежит в их крепости. На 9 месяцев ей гарантированы почти идеальные условия для развития. Вылупившись из яиц, варанчики обнаруживают, что попали в ловушку - от мира их отгораживают прочные стены. Мать, необъяснимым образом чувствуя, когда пора вернуться, выпускает свое потомство на волю.

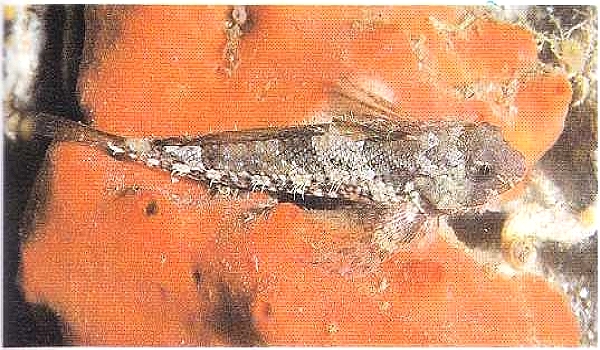

Губка - крепость

Один из видов семейства керчаковых не устраивает гнездо, чтобы отложить в него икру, а использует губку, которая обеспечивает икринкам не только защиту от хищников, но и прекрасные условия для развития. Самка вводит свой твердый яйцевод в мягкие ткани губки и откладывает икру прямо в систему каналов, по которым в губку поступает морская вода, дающая ей необходимый кислород. Кроме того, губка вырабатывает антифунгин и антибактериальные вещества, предохраняя как себя, так и отложенную в нее икру от всевозможных заболеваний.

|

|

На дне. Рыбки из семейства керчаковых окружают икру заботой. Только один вид перекладывает родительские обязанности на губку. |

Для защиты потомства сгодится все

Обитающие в Центральной Америке питанги - птички величиной с малиновку - поедают все: лягушек, рыбу, плоды и насекомых. Кроме того, они используют колючки рогатой акации для защиты своих шарообразных гнезд. У акации прилистники превращены в полые колючки, отпугивающие растительноядных животных и служащие пристанищем для агрессивных муравьев Pseudomyrmex. В благодарность за корм и кров муравьи отбивают нападения птиц и насекомых.

Питангам удается использовать в собственных целях даже этих грозных телохранителей. Поначалу муравьи относятся к питангам как к объекту, который следует кусать и жалить. Но постепенно они к ним привыкают, хотя к другим пернатым продолжают относиться по-прежнему агрессивно. Так питанги получают возможность насиживать 2 - 5 яиц и выкармливать птенцов в относительной безопасности.

|

|

Ловкие обманщики. Палочники -мастера камуфляжа. Яйца многих из них так похожи на зерна, что муравьи уносят их в свои закрома. |

Примерно 2500 видов насекомых отряда палочников также используют муравьев, чтобы защитить свои яйца от ос. От паразитов страдают разные насекомые. Наиболее ловкие откладывают яйца в яйца других насекомых, а палочники - прямо на землю, заставляя муравьев подбирать их и закапывать в таком месте, где осы до них не доберутся. На каждом яйце палочника есть нарост, придающий ему сходство с зерном. В таком наросте содержатся питательные вещества, служащие кормом для муравьев. Шишечки на мнимых зернах несъедобны, но они вводят муравьев в заблуждение, и те утаскивают их под землю.

Некоторые животные, откладывающие яйца, повсюду таскают их с собой.

Бродячие паучихи носят яйца в сумке

Самки многих пауков сплетают из паутины яйцевые коконы, чтобы защитить потомство. В обычное время пауки ведут себя как бродячие охотники, главное оружие которых - быстрота, ловкость и острое зрение, позволяющие ловить не только насекомых, но и мелких лягушек и ящериц. Однако такой образ жизни имеет существенный недостаток. Тенетные пауки, которые добывают корм с помощью ловчих сетей, могут присматривать за своими яйцами, а подвижная бродячая паучиха вынуждена таскать их с собой или оставлять без присмотра, рискуя, что они достанутся хищникам.

Паучиха носит яйца в шелковом коконе, прикрепленном к ее «зубам»-хелицерам. В период развития яйца она не охотится, поскольку не может есть, но образ жизни ведет подвижный, перебираясь вслед за солнечными лучами, чтобы яйца все время были в тепле.

|

|

Драгоценная ноша. Самка бродячего паука таскает с собой кокон, в котором находятся сотни яиц. Когда маленьким паучкам придет время появиться на свет, мать освободит их из этой мягкой тюрьмы, иначе они погибнут. |

Тарантулы также оплетают яйца шелковым коконом, который носят на спине «притороченным» к расположенным на брюшке прядильным органам. Поэтому «зубы» самки остаются свободными. Почувствовав, что потомству пора вылупляться на свет, паучиха разрывает плотный кокон. Выбравшись из него, паучки карабкаются вверх по ногам матери, волоча за собой паутину, которая цепляется за специально приспособленные для этого волоски на спине матери, где им предстоит провести несколько дней.

После того как паучки вышли из кокона, он больше не нужен и может быть отброшен. Однако у некоторых видов пауков самка по инерции продолжает таскать его с собой.

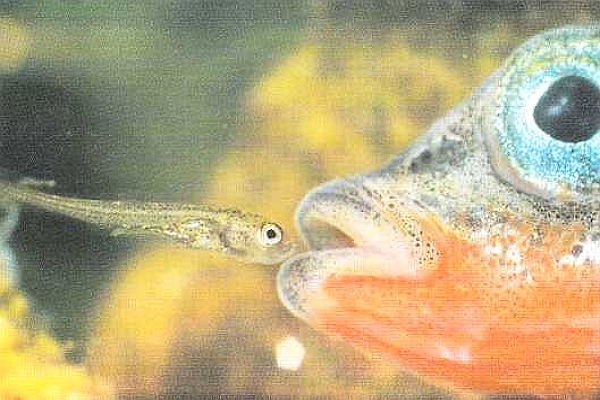

Рыба «постится», сберегая мальков

На первый взгляд может показаться, что родительский рот не самое безопасное место для икры и мальков. Однако некоторые виды цихлид, обитающие в африканских озерах, вынашивают их именно во рту.

|

|

Полный рот мальков. Цихлида из африканского озера Малави выпускает в мир очередного малька. У этих рыб один из родителей вынашивает икру во рту, обрекая себя на голодовку во время развития мальков. |

Один из родителей - обычно мать - забирает только что отложенную икру в рот и держит ее там дней десять, пока не вылупятся мальки. А чтобы невзначай не проглотить икринку, в течение всего периода развития мальков этот самец или самка вообще ничего не едят. Правда, если рыбу что-нибудь внезапно испугает, она вполне может проглотить икру, которую так старается уберечь от опасности. Кроме того, можно нарваться на воров. Цихлиды одного вида промышляют тем, что стараются заставить своих собратьев выплюнуть вынашиваемых мальков и немедленно съедают их. И все же материнский рот - надежное укрытие.

Вынашивание потомства под кожей

Многие виды лягушек и жаб вынашивают икру на своей спине. Суринамским пипам, обитающим в экваториальной Южной Америке, приходится для этого даже овладевать приемами синхронного плавания.

|

|

|

Акробатический этюд в исполнении пипы. В брачный период парочки суринамских пип выполняют под водой сложные пируэты (слева), в результате которых оплодотворенная икра оказывается на спине у самки (справа). |

|

При совокуплении пара всплывает к самой поверхности воды и, многократно переворачиваясь, начинает делать под водой петли. В верхней точке очередной петли самка выделяет несколько икринок, которые самец тут же оплодотворяет. Продолжая подобные маневры, пара откладывает и оплодотворяет до 100 икринок. Оплодотворенная икра, опускаясь вниз, попадает самке на спину, где быстро затягивается мягкой губчатой тканью. Через 1 - 2 дня икринки полностью погружаются в материнскую спину. Примерно через 3 месяца из икринок вылупляются головастики, которые тут же уплывают от нее.

Самка южноамериканской сумчатой квакши тоже вынашивает икру на спине, где у нее имеется особый кожный мешок - выводковая сумка, заканчивающаяся узким разрезом у задних лапок. Икринки она откладывает по одной, а самец, прильнув к ее спине, тут же их оплодотворяет, и по влажному желобку они соскальзывают в выводковую сумку.

Здесь из икринок вылупляются головастики, которые остаются в мешке, пока не превратятся в лягушат. Когда их развитие завершено, самка раскрывает задними ногами мешок и лягушата выскакивают наружу.

Объятия осьминога надежнее колыбели

Самка этого пятнистого осьминога плотно обхватывает свои яйца щупальцами и держит их таким образом на протяжении всех 90 дней их развития. Многие хищники были бы не прочь полакомиться этими яйцами, но мало кто из них сможет избежать ядовитых укусов ярко окрашенной самки.

|

|

Целая охапка яиц. Весь период развития молоди самка осьминога, обитающего в южных морях, обнимает яйца щупальцами, а яркая окраска предупреждает хищников, что ее укусы ядовиты. |

Голубые кольца в окраске этого осьминога

предупреждают, что он ядовит, поэтому самое безопасное место для самки -

открытый океан, где ее окраска хорошо видна. Многие другие осьминоги откладывают

яйца в укромных скалистых бухточках и расщелинах.

У некоторых представителей животного мира самки оставляют своих отпрысков на попечение самцов.

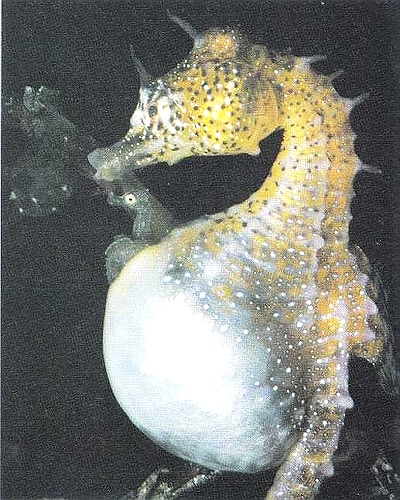

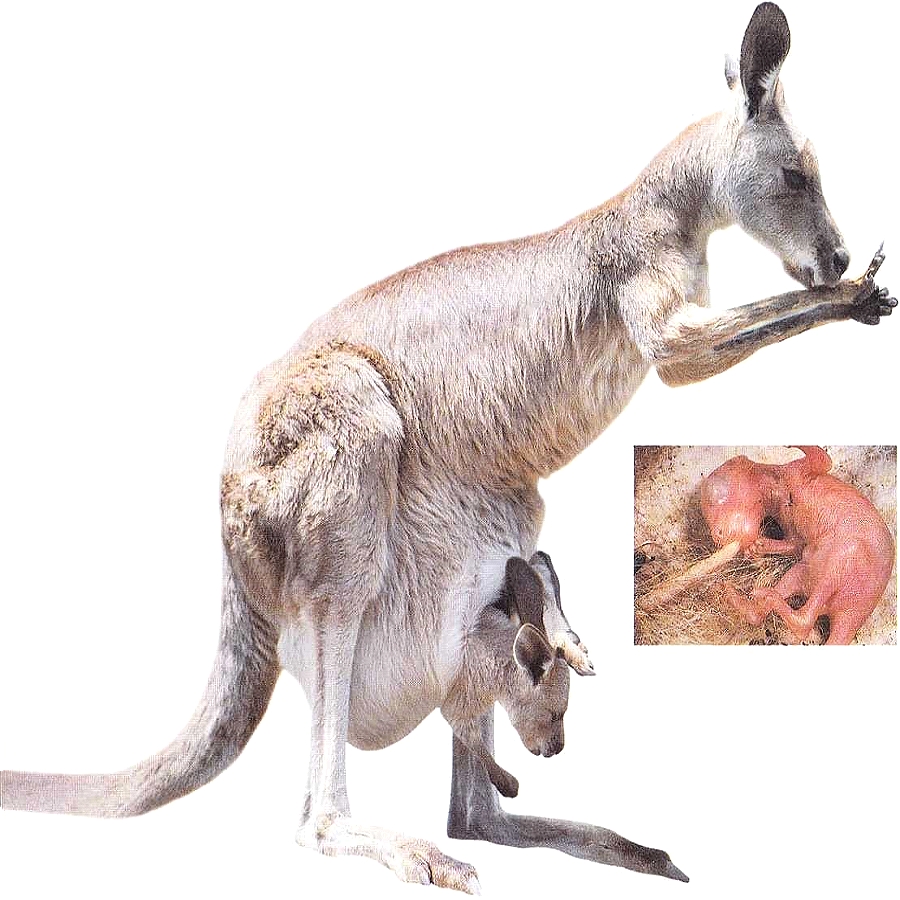

«Беременные» самцы морских коньков

Редко кто из отцов в стремлении защитить потомство способен превзойти морского конька, вынашивающего яйца в специальной сумке на брюшке.

Самка откладывает несколько тысяч икринок в эту сумку, где самец их оплодотворяет и охраняет в течение всего периода развития. Примерно через 2 недели сумка начинает сокращаться, выталкивая наружу миниатюрных морских коньков.

Морские коньки демонстрируют, пожалуй, самый яркий пример «беременности» самцов. Так, самцы длиннорылой морской иглы, обитающей в зарослях морской травы у западных берегов Швеции, также вынашивают икру. Более того, у этих рыб самки и самцы почти полностью обменялись ролями.

|

|

Прощание с детством. Самец морского конька выпускает своих потомков в самостоятельную жизнь. Они дрейфуют вместе с течением. |

У большинства представителей животного мира самцы обычно являются инициаторами брачных игр и спаривания, а самкам предоставлена возможность выбирать партнера. Но у морских игл никогда не бывает достаточного числа самцов, чтобы вынашивать всю откладываемую самками икру, так что самкам приходится за ними «ухаживать».

Обязанности родителей-одиночек

Обычно рыбы не охраняют своих мальков, но у тех видов, у которых родительская опека все же существует, она лежит главным образом на самцах. Именно им чаще всего приходится приглядывать за икрой. Оплодотворение происходит вне тела самки, и пока самец занимается этим, она скрывается. Яркий тому пример - поведение колюшки. Самка откладывает икру в гнездо, построенное самцом, и исчезает; с этого момента вся забота о потомстве ложится на самца. Он не только обеспечивает постоянную циркуляцию воды над кладкой, но и отбивается от хищников.

|

|

Отцовская забота. Самец колюшки неустанно заботится о благополучии своих мальков. Красная окраска предупреждает непрошеных гостей, что им лучше держаться подальше от гнезда. |

Даже в этой ситуации у самца есть выбор: он может опекать икру или бросить ее на произвол судьбы и поискать другую самку. Правда, если он выберет второй вариант, ему придется снова тратить силы и время на устройство гнезда и ухаживание за партнершей. Если он решит остаться, то ничего не потеряет: в его гнездо может заплыть еще не одна самка. Создается впечатление, что самки колюшек предпочитают спариваться с самцами, уже обремененными родительскими обязанностями: такие самцы скорее станут тратить время на заботы о потомстве и им некогда ухаживать за новыми самками.

Конечно, не все самцы оказываются примерными отцами. У абудефдуфа, обитающего в бухте Кортеса у западного побережья Мексики, как и у колюшки, самка оставляет икру на попечение самца. Тот оберегает икру, но какую-то часть съедает сам. Поскольку в процессе эволюции выигрывают те особи, которые оставляют больше потомков, такое поведение кажется необычным. Однако самцу абудефдуфа важно не то, сколько уцелеет потомков из данного помета, а то, сколько он оставит их за всю жизнь. И если самец хорошо питается, у него больше сил для брачных игр и нового спаривания после вылупления мальков.

Отцы тоже бывают разные

Самки ринодермы Дарвина откладывают икру не в воду, а прямо на землю в прибрежных лесах на юге Чили. Самец охраняет кладку до тех пор, пока в покрывающей ее слизи не начинают барахтаться головастики; тогда он заглатывает их и вынашивает в течение трех недель в своем горловом мешке, где они превращаются в маленьких лягушат. Есть отцу это не мешает, изменяется только тембр его голоса. Когда лягушата достаточно подрастут, он выпускает их на волю.

|

|

Отныне сами по себе. Самец ринодермы Дарвина выпускает мальков из горлового мешка, где он вынашивал их с момента вылупления из икры, чтобы дать им развиться. |

Гораздо более внимательный отец - самец огромного аллеганского скрытожаберника, обитающего в Северной Америке. Самец прячет оплодотворенную икру под камнями в быстроводных ручьях и не подпускает к ней никого, включая представителей собственного вида. Он свирепо набрасывается на любого незваного гостя, норовящего шмыгнуть под камни, прикрывающие драгоценную кладку.

Жизнь водяного клопа-белостомы

В пустынях Аризоны (Северная Америка) особую опасность для животных, обитающих: в реках, представляют внезапные наводнения, обрушивающиеся на них в период дождей. Стремительные потоки способны за несколько часов превратить русла, состоящие из нескольких почти пересохших луж, в бешеную стремнину.

В этих-то бурных потоках и обитает белостома. У этого гигантского клопа есть целый арсенал специальных приспособлений, помогающих ему справляться с подстерегающими на каждом шагу опасностями. Когда реки пересыхают, белостомы набрасываются на других насекомых, выживших во временных лужах, отъедаются и начинают размножаться. На спину самца самка откладывает более 100 яиц.

|

|

Бремя отцовства. Нагруженный яйцами самец белостомы проделывает упражнения, чтобы обеспечить потомству приток кислорода. |

Без отцовской заботы будущему потомству просто не выжить, поскольку в стоячей воде не хватает кислорода, а без него зародыши быстро гибнут. Во избежание этого самцы забираются на какой-нибудь камешек у самок поверхности воды и начинают сгибать и разгибать задние ноги. Эти движения поддерживают циркуляцию воды вокруг яиц, снабжая их жизненно необходимым кислородом.

Забота о потомстве обходится отцам дорого; ведь белостома - хищник, и, чтобы схватить добычу и справиться с ней. ему приходится полагаться лишь на быстроту, ловкость и ядовитые укусы. Яйца - не слишком удобная ноша: пока самец заботится о них, он живет впроголодь, а когда начинают вылупляться личинки, он и вовсе перестает есть. Кроме того, с яйцами на спине ему труднее самому спасаться от хищников. К концу сезона размножения в водоемах остается больше самок, чем самцов.

Поскольку охрана яиц и забота о них - дело достаточно рискованное, клоп должен быть уверен, что он опекает свое потомство. Чтобы, удостовериться в этом, он прерывает самку после каждого отложенного яйца и спаривается с ней снова.

Оригинальные способы поддерживать температуру, нужную яйцам.

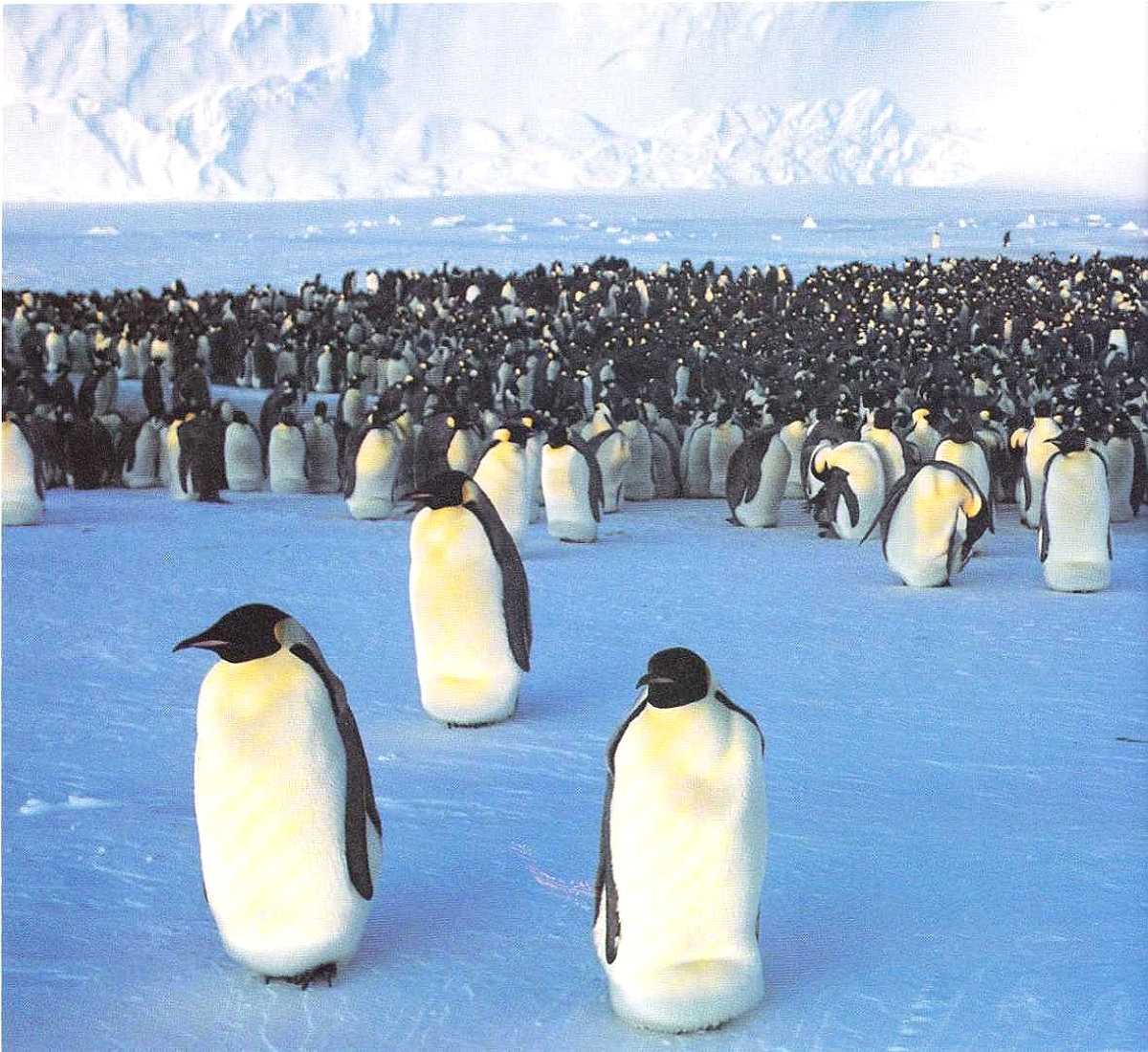

Насиживание яиц в арктическую стужу

Хотя императорский пингвин проводит свою жизнь преимущественно в воде, в начале зимы он отправляется откладывать свое единственное яйцо в глубь Антарктического материка. Ухаживание начинается еще осенью. Когда же через два месяца самке приходит время отложить яйцо, долгий и трудный переход на места размножения и усилия, которые требуются, чтобы снести его, обходятся ей потерей 20% собственного веса.

|

|

Грелки для яиц. Прикрыв яйца складкой кожи, свисающей с брюха, самцы императорского пингвина ожидают вылупления птенцов. |

Отложив яйцо, она тут же клювом закатывает его на свои лапы, чтобы не замерзло, а затем перекатывает его на лапы самца. Самка возвращается в море отъедаться, а яйцо остается на попечении отца. Его задача - сохранить яйцо теплым в условиях суровой антарктической зимы.

Гнезда у пингвинов нет. Самец «насиживает» яйцо, держа его у себя на лапах, чтобы оно не соприкасалось со льдом, и прикрыв сверху складкой кожи, свисающей с брюха. Чтобы образовалось наседное пятно, оперение на этом месте незадолго до начала насиживания линяет. В области наседного пятна под кожей расположено множество кровеносных сосудов, образующих своего рода регулируемую систему, поддерживающую яйцо в определенном температурном режиме.

В течение двух месяцев, пока самцы насиживают яйца, самки находятся в море. Все это время самцы живут за счет толстого слоя подкожного жира. При очень сильных морозах они сбиваются в большие группы, иногда 6000 птиц; каждый утыкается клювом в стоящего впереди, стараясь протиснуться в теплый центр. Обычно пингвинята вылупляются как раз к тому времени, когда возвращаются их матери с побережья.

Как сохранить яйца в тропиках

Большинство яиц способно выдержать в течение короткого времени перепад температуры с нормальных для них 37° С до 25° С. Но даже незначительное повышение температуры - до 39° С - может оказаться для них фатальным. Птицы, гнездящиеся в тропиках, постоянно озабочены сохранением яиц в прохладе и выработали массу ухищрений, помогающих предотвратить перегрев.

|

|

|

«Зонтики» от солнца. Птицы, гнездящиеся на открытых местах, должны как-то прикрывать яйца от солнца. Маленький крокодилов сторож (справа), устраивающий гнездо на небольших открытых площадках, усыпанных гравием, на которых его яйца почти незаметны, и голубоногая олуша (внизу) стоят над своими кладками, защищая яйца собственной тенью. |

|

Пигалица-кузнец обитает на травянистых равнинах Восточной Африки, поросших редким лесом. Ее гнездо - всего лишь маленькая ямка в земле (зачастую просто след чьего-то копыта), и птица стоит над ней, раскинув крылья, чтобы защитить свои яйца от солнца. А некоторые живущие в тропиках цапли обмазывают свои яйца пометом, чтобы сохранить стабильный температурный режим. Получается своего рода сумка-термос: снаружи она может нагреться, но содержимое остается прохладным.

Оберегая яйца от палящего солнца такими оригинальными способами, птицы умудряются вить гнезда в, казалось бы, совсем не подходящих для этого местах, например посреди пустыни или на голых верхушках деревьев. Зато в таких местах меньше шансов, что яйца станут добычей хищников.

|

|

Освежающий душ. Ябиру обрызгивает свои яйца водой, чтобы охладить их. Эти австралийские аисты вьют гнезда на верхушках деревьев, на высоте 18 - 24 м, так что их яйца оказываются на самом солнцепеке. |

Правда, стоять над кладкой имеет смысл лишь при условии, что на нее падают только прямые солнечные лучи. Но если температура воздуха вокруг слишком высока, то нужна иная тактика. Австралийский ябиру набирает в клюв воды и опрыскивает яйца.

Рептилии прилагают особые усилия для поддержания необходимой температуры.

Порой температура яйца определяет пол

Как и все рептилии, миссисипский аллигатор - существо холоднокровное; поэтому его самка практически не приспособлена к насиживанию яиц и ей приходится устраивать для них специальный инкубатор. Своим необыкновенно сильным хвостом она сгребает окружающую растительность в кучу и зарывает в нее яйца. Подобно компосту в саду, эта куча начинает гнить, выделяя тепло, и постепенно температура приближается к идеальной для развития яиц, т. е. к 37° С.

|

|

Крокодилий дозор. Для самки аллигатора, обитающей на флоридских болотистых низинах, соорудить гнездо - дело нехитрое: достаточно несколькими взмахами хвоста сгрести в кучу тину и болотные растения. Отложив в гнездо яйца, она патрулирует окрестности, отгоняя енотов. |

И все-таки, хотя такой способ и помогает создать условия, необходимые для развития зародышей, этого еще недостаточно. Температура в «гнезде» колеблется в пределах всего лишь нескольких градусов, но даже незначительные ее изменения могут оказать большое влияние на размеры и жизнеспособность новорожденных. При температуре ниже оптимальной развитие яиц может затянуться, и содержащихся в них питательных веществ окажется недостаточно. Поэтому вылупившиеся из таких яиц детеныши будут мельче, чем развившиеся при оптимальной температуре.

Однако в процессе эволюции аллигаторы приспособились к непредсказуемости условий развития. Дело в том, что для самки аллигатора размеры тела не слишком важны. Просто маленькая самка откладывает меньше яиц, чем крупная. В любом случае сколько-нибудь яиц она все равно отложит. А вот для самцов размеры имеют решающее значение. Именно крупные самцы побеждают в жестоких поединках с соперниками в начале брачного периода, и им достается большинство самок, а мелким может вообще никогда не удаться спариться.

Поэтому, для того чтобы детеныши могли в дальнейшем нормально размножаться и передавать гены следующему поколению, самке нужно, чтобы ее крупные детеныши оказались мужского пола, а более мелкие - женского. Фактически пол потомков определяется температурой, при которой происходит развитие. Из яиц, развивающихся при оптимальной температуре, получаются крупные самцы, а из яиц, которые по каким-то причинам оказываются несколько охлажденными, вылупляются самки. Причем на каждого новорожденного самца приходится пять самок.

У черепах пол также зависит от температуры яйца. Однако в отличие от аллигаторов у черепах из яиц, развивающихся при оптимальной температуре, получаются крупные самки, а при пониженной - мелкие самцы.

Крупные размеры не дают самцам черепахи особых преимуществ, поскольку брачные турниры между ними относительно редки и практически каждый самец имеет шанс продолжить свой род. Зато самкам крупные размеры дают несомненную выгоду, так как от размеров панциря непосредственно зависит число яиц, которое она в состоянии носить. Чем самка крупнее, тем больше она откладывает яиц. В этом случае пол потомства, который зависит от температуры, помогает самке произвести на свет детенышей, имеющих наилучшие перспективы для продолжения рода.

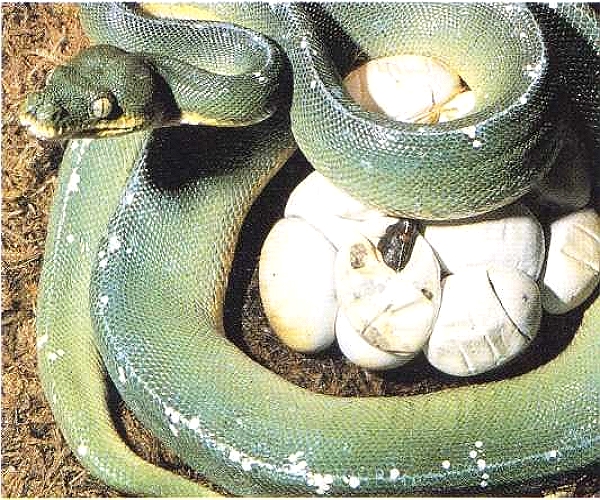

Материнские объятия питона

Змеи редко проявляют родительскую заботу. Большинство из них ограничиваются откладкой яиц в безопасное место, после чего предоставляют их собственной судьбе. Однако некоторые питоны не только охраняют свою кладку, но и насиживают яйца.

Отложив примерно 100 яиц, самка сворачивается вокруг них и начинает дрожать, вызывая ритмические сокращения мышц, что позволяет ей повысить температуру тела на 7° С выше температуры окружающей среды. Кроме того, она слегка передвигает кладку, то выставляя ее на солнце, то убирая в тень.

|

|

Дрожать, чтобы согреться. Подобно своим родичам, зеленый, или древесный, питон начинает дрожать, чтобы повысить температуру собственного тела и согреть свои яйца. |

Змеи относятся к холоднокровный, поэтому они не могут согревать яйца теплом тела. Хотя некоторые виды змей оберегают отложенные ими яйца, только питон непосредственно насиживает их. Все дело в том, что у других змей нет достаточно сильных мышц, чтобы вырабатывать необходимое тепло.

Идеальным для рептилий является теплый климат с ровной температурой, при которой яйца могут развиваться без всякой помощи. Однако рептилии водятся не только во влажных тропических лесах, но и в прохладной болотистой местности. Разные виды змей решают проблему тепла по-своему. Так, европейский уж откладывает яйца в кучу гниющих растений. Тепла, вырабатываемого в процессе их разложения, как раз хватает на поддержание оптимальной температуры для их развития. Правда, здесь всегда обитает множество грибов и бактерий, и чтобы потомство выжило, его необходимо защитить. У ужей защитную функцию выполняет прочная кожистая оболочка яиц.

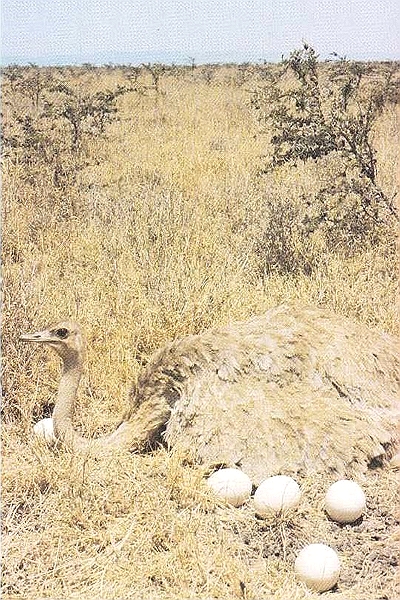

«Главная жена» защищает своих

Страус, самая крупная птица на земном шаре, не умеет летать и поэтому устраивает гнезда прямо на песке. Каждое страусиное яйцо весит около 1,5 кг. Такое лакомство привлекает даже крупных хищников - шакалов, гиен, а иногда и львов. Чтобы среди всех этих опасностей сохранить кладку, необходимы особые меры.

Страус-самец создает семью только с одной самкой - «главной женой», хотя в то же время спаривается с таким числом самок, на какое хватит сил. Эти второстепенные «жены» тоже могут откладывать яйца в его гнездо, но в насиживании участия не принимают. Эту обязанность самец делит со своей «главной женой».

Вообще животные редко заботятся о чужом потомстве, поскольку при этом приходится отнимать какую-то часть пищи и других ресурсов у собственных детенышей. И в этом смысле «главная жена» страуса проявляет не больше альтруизма, чем любая другая самка.

|

|

|

Родительская забота. Самка страуса (слева) насиживает яйца, выбросив из гнезда яйца своих соперниц, чтобы отвлечь внимание хищников. Самец (справа) заступает на ночную вахту. |

|

Когда гнездо страусов переполняется и самка не в состоянии эффективно насиживать все отложенные в него яйца, она попросту выбрасывает какую-то часть чужих яиц, так что они образуют вокруг гнезда целое кольцо.

Выброшенные яйца валяются без присмотра на солнце, и из них уже

никогда не вылупятся птенцы, но зато они первыми попадаются на глаза хищнику, и,

возможно, их окажется достаточно, чтобы утолить его голод. В любом случае они

отвлекают внимание от яиц «главной жены», находящихся в относительной

безопасности в центре гнезда.

Если животному удается родиться в оптимальных условиях, это повышает его шансы на выживание.

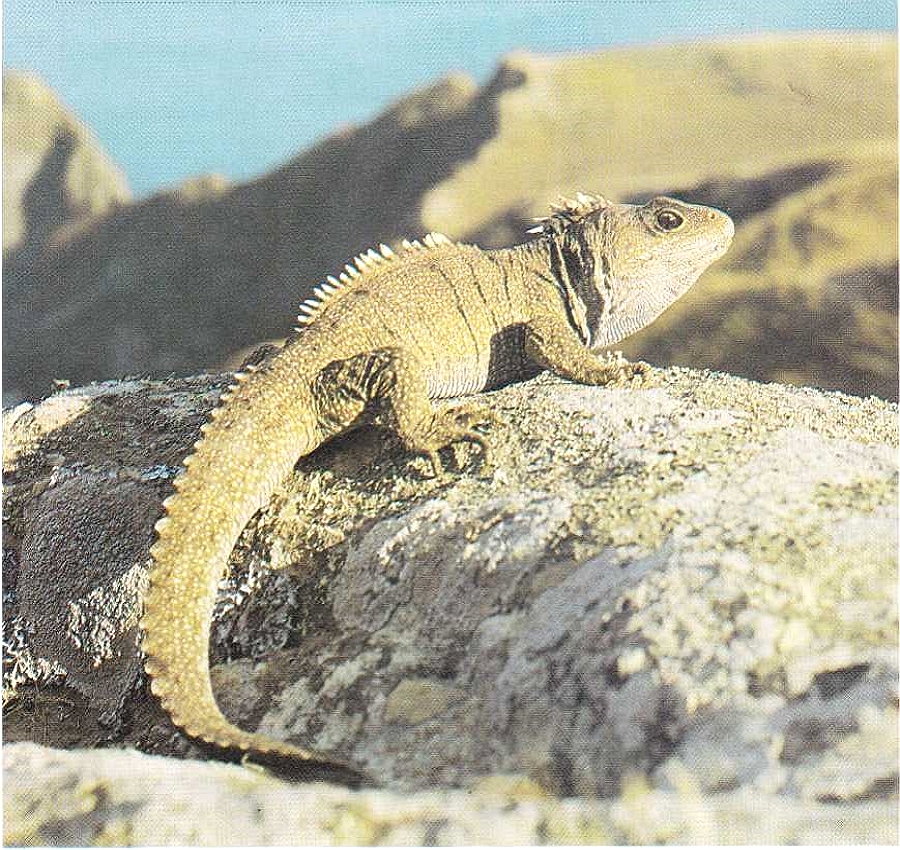

Гаттерия тоже не любит торопиться

Гаттерия - единственный оставшийся на Земле представитель семейства древних рептилий. Ее родичи вымерли более 65 млн. лет назад. Сегодня похожие на ящериц животные обитают только в Новой Зеландии.

|

| Тише едешь - дальше будешь. Неторопливость для гаттерии -образ жизни. Половой зрелости она достигает к 20 годам, а между спариванием и появлением молоди проходит более 3 лет. Растут они до 60 лет, а живут до 100. |

Гаттерии все делают не торопясь. Производство на свет потомства не заставляет их изменять привычкам: самка 3 - 4 года собирается с силами, чтобы отложить 6 - 15 небольших яиц. Спаривание происходит летом, после чего самка около 10 месяцев хранит сперму в теле, прежде чем оплодотворить яйца, которые она откладывает следующей весной. На первых стадиях зародыши развиваются быстро, потом процесс замедляется, а зимой почти совсем прекращается. Только летом, спустя 15 месяцев после того, как были отложены яйца, из них появляются детеныши. Это самый длительный процесс развития у рептилий.

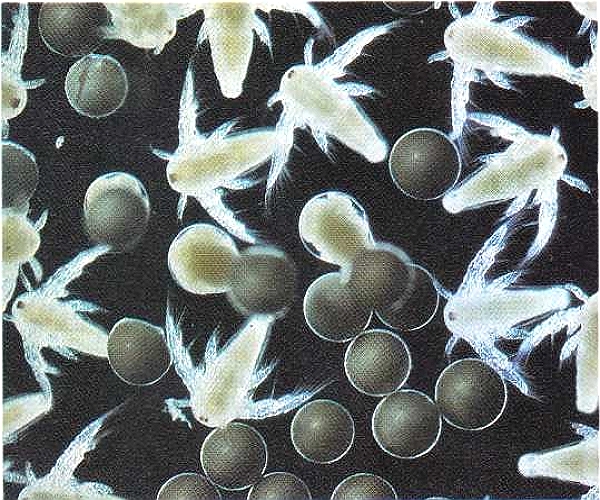

Рачки могут годами ждать своего часа

Озеро Эйр расположено в пустыне, в самом сердце Австралии. Это сухая котловина, покрытая соляной коркой. Но примерно раз в 10 лет в горах начинаются проливные дожди и питающие озеро реки оживают. Вода ненадолго пробуждает его к жизни.

|

|

Главное - уловить момент. Секрет выживания артемии - в умении ждать и быстро действовать. |

Но даже наполнившись водой, озеро Эйр остается слишком соленым, поэтому мало кто из живых существ способен выжить в нем. К числу этих немногих относятся артемии - рачки из группы жаброногих, обитающих в соленых озерах по всему земному шару. Их выживание обеспечивает икра, которая могла быть отложена несколько лет назад и из которой во время половодья за те несколько часов, пока вода прибывает, вылупляются крошечные рачки. Их час настал, и рачки стараются взять от жизни все, пока вода не испарилась. Ведь на то, чтобы появиться на свет, подрасти и произвести потомство, им бывает отпущено всего несколько дней.

Надо правильно распределить силы

Как и многие птицы, самка фазана откладывает яйца не сразу, а доводит кладку до нормальной величины постепенно. Обычно в кладке 8 - 14 яиц, которые она откладывает примерно по одному в день. И только отложив последнее, фазаниха садится насиживать. Это связано с тем, что для выживания птенцов важно их одновременное появление на свет. Спустя 1 - 2 дня после вылупления мать уводит их от гнезда, чтобы они начали добывать пищу. Те птенцы, которые окажутся слишком слабыми, чтобы следовать за ней, обречены на гибель.

Эксперименты показали, что, если посадить самку фазана на яйца, а спустя 12 часов подложить ей еще одну кладку, птенцы все равно вылупятся одновременно. По мере того как птенцы развиваются, становится слышно, как они пищат в своей скорлупе и постукивают клювами.

|

|

Мера предосторожности. Самка фазана перекатывает яйца, чтобы оболочки не прилипали к скорлупе. |

Такое поведение способствует выживанию конкретного выводка. Но один выводок - малая часть репродуктивного процесса фазанов. Они начинают размножаться в возрасте одного года и за время репродуктивной активности откладывают в общей сложности порядка 60 яиц.

Иначе обстоят дела у большинства насекомых. Их короткой жизни хватает только на то, чтобы успеть отложить одну большую кладку. Засуха или другое стихийное бедствие может уничтожить ее. Но некоторые австралийские палочники умудряются снизить риск: они откладывают яйца, которые развиваются столь же непредсказуемо. Из одних яиц личинки вылупляются через несколько дней, а из других через недели и даже годы. Это повышает вероятность того, что хотя бы некоторая часть потомства появится на свет в благоприятное время.

Нужно дождаться подходящей погоды

Заводи или пруды со стоячей водой служат прибежищем для австралийских двухкоготных черепах. В сухой сезон самки роют норки намного выше уровня воды. Каждая откладывает в норку около дюжины яиц. Там, лежа в теплом песке, они спокойно развиваются, и недель через 10 черепашки готовы появиться на свет. Если к этому времени уже начался сезон дождей и песок стал влажным, они мигом выбираются из кожистых скорлупок и соскальзывают вниз в воду. В противном случае они впадают в оцепенение, при котором им не нужна пища и почти не нужен воздух, и дожидаются дождя.

|

| Черепахам важно правильно

выбрать время. Расписные черепашки вылупляются из кожистых яиц осенью. Первую зиму они проводят в гнезде (вверху). Но желто-красные узоры, благодаря которым у они получили свое название, видны даже на ранней стадии. Австралийская двухкоготная черепашка (справа) спускается в воду, где она проведет всю жизнь. Первые дожди размыли гнездо и послужили сигналом, что пора выбираться из яйца. Другое яйцо еще не освободилось от квартиранта. |

Другой пресноводный вид - расписная черепаха - также бывает вынуждена откладывать свое появление на свет. Она пережидает холода, впадая в зимнюю спячку. В середине лета самки расписной черепахи устраивают на берегах, обращенных на юг, гнезда и откладывают в них яйца; через 12 недель появляется молодь. Черепашки остаются в гнездах до весны.

Зимой они впадают в спячку, не едят и не

двигаются. В их организме содержится естественный антифриз, помогающий им

пережить периоды, когда температура в гнездах опускается ниже точки замерзания.

Отложенные роды позволяют потомству появиться в период обилия пищи и благоприятной погоды.

Зимняя сперма и летом пригодится

Яванская бородавчатая змея, погибшая после того, как ученые 7 лет продержали ее в изоляции, оказалась беременной. Змея оплодотворила яйца спермой, полученной при спаривании много лет назад. Рептилиям принадлежит большинство рекордов продолжительности временного разрыва между спариванием и рождением потомства.

|

|

Сперма про запас. Самка яванской бородавчатой змеи может годами хранить в своем теле сперму, прежде чем использовать ее для оплодотворения яиц. |

Другие животные также задерживают появление на свет детенышей, чтобы оно произошло в благоприятное для выживания время года. Среди птиц рекорд принадлежит индейкам: у них разрыв между спариванием и вылуплением птенцов достигает 117 дней. Рептилиям и птицам удается задерживать появление потомства благодаря умению сохранять сперму. Большинство млекопитающих не могут делать это, так как их сперма сохраняет жизнеспособность не более 1 - 2 дней. Для них единственный способ оттянуть рождение детеныша - приостановить развитие зародыша, задержав момент имплантации яйцеклетки в стенку матки. Исключение составляют летучие мыши. Самка нетопыря во время зимней спячки сохраняет сперму в течение 7 месяцев после спаривания. Весной она оплодотворяет ею яйцеклетки, и детеныши рождаются летом.

Задержка беременности спасает жизнь

Каждый год беременные самки серого тюленя вылезают из воды на льдины или на берег, чтобы произвести на свет потомство. Но, родив детеныша, мать через несколько дней готова к оплодотворению и спаривается с одним из самцов, собирающихся там, где находятся самки с молодняком.

|

|

Самка со щенком. Раз в год серые тюлени выбираются на сушу, чтобы родить детеныша и зачать нового. Задерживая развитие плода в матке, самка добивается, чтобы оба эти события происходили друг за другом. Это позволяет ей сократить опасное пребывание на берегу. В результате самка вынашивает детеныша целый год. |

Внутриутробное развитие плода занимает у тюленей всего 7 - 8 месяцев, однако, задерживая начало развития, самка умудряется растянуть этот процесс до года. Вскоре после спаривания оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, но очень скоро в развитии зародыша наступает перерыв; месяца на 4 он как бы впадает в спячку, которая продолжается до тех пор, пока самка не прекратит кормить предыдущего детеныша.

В этом есть глубокий смысл. Хотя тюлени отлично приспособлены к жизни в море, спариваются и рожают детенышей они на суше. На земле они становятся тяжелыми и неповоротливыми. Их неуклюжесть хорошо известна самому страшному хищнику Арктики - белому медведю.

Затягивая беременность, самкам тюленя не надо вылезать на сушу дважды в год - сначала для спаривания, а спустя 7 месяцев, чтобы родить детеныша. Когда эти события следуют одно за другим, риск значительно уменьшается. То же самое происходит у девятипоясного броненосца: оплодотворенная яйцеклетка плавает в материнской утробе 14 недель. Но прежде, чем имплантироваться в стенку матки, она делится на 4 клетки. Поэтому самка броненосца всегда рождает четырех детенышей.

Беременность у самок горностая

Горностаи и ласки рожают не раньше чем месяцев через 10 после спаривания.

Самцы и самки горностаев в течение почти всего года избегают общения друг с другом. И только в сезон размножения, с февраля по июль, самцы начинают энергично охранять те территории, где можно найти самку.

Спаривание сопровождается взрывом агрессивности. Самец хватает самку за загривок и грубо швыряет из стороны в сторону. Считается, что эта жестокость стимулирует самку продуцировать яйцеклетки, чтобы они могли быть оплодотворены. Яйцеклетки в течение некоторого времени плавают в матке, прежде чем имплантироваться в ее стенку и продолжить развитие.

|

|

Все в семейном кругу. Самка горностая - заботливая мать, но «девочки» ее выводка могут стать «жертвами сексуальных домогательств» ее последнего партнера. |

О новорожденных детенышах заботится только мать. А задержка имплантации нередко приводит к тому, что и территорию, и самку успевает завоевать новый самец, который иногда заодно совокупляется с детенышами женского пола. Таким образом, юные самки горностаев, которым приходится вынашивать детенышей, когда они сами еще сосут мать, успевают произвести на свет «сверхплановый» помет.

Медвежатам мать заменяет кладовку

В жизни бурого медведя пиршества чередуются с голодом. Летом и осенью, когда вокруг полно корма, можно наедаться до отвала, зато зимой нередко приходится щелкать зубами от голода. Кроме того, в это время медведица должна кормить детенышей, которые рождаются слепыми и голыми вскоре после того, как она переберется в зимнюю берлогу. Выкармливание медвежат даром не дается, и к весне медведица выходит из берлоги, потеряв около четверти веса.

В конце весны или в начале лета медведи спариваются, причем оплодотворенные яйцеклетки начинают развиваться практически сразу. Однако вскоре развитие зародыша прекращается. Месяцев пять этот полый шарик свободно плавает в половых путях самки и возобновляет развитие только в октябре или ноябре, когда будущая мать уже готовится к зимней спячке.

|

|

Мать со своими тройняшками. Весной медведица и трое медвежат выходят из берлоги, где они укрывались от зимних холодов. Вся семья существовала за счет накопленного матерью жира. |

Казалось бы, медведям имело смысл спариваться весной и производить потомство летом, когда много корма. Или спариваться осенью и не обременять себя заботой о продлении беременности. Однако осеннее изобилие пищи недолговечно, и для того, чтобы нагулять достаточно жира на зиму, медведям приходится есть как можно больше и все, что попадется. А чтобы забеременеть или выкармливать детенышей, медведице пришлось бы отрывать драгоценное время от важного процесса еды.

Спариваясь в первой половине года, задерживая развитие плода и

оттягивая роды до того, как залечь на зиму в берлогу, медведица может осенью без

помех есть как можно больше. Это дает ей возможность накопить жир, чтобы

пережить с детенышами голодные зимние месяцы.

Некоторые птицы не вьют гнездо и не

выкармливают птенцов, подкладывая свои яйца в чужие гнезда.

Самая коварная обманщица

Что вы знаете о кукушке? Всем известны ее громкий весенний призыв и своеобразное поведение, из-за которого женщин, бросающих своих детей, называют кукушками.

|

|

| Пиратство в живой

изгороди. Кукушка, пользуясь моментом (слева), крадет яйцо хозяев гнезда, чтобы подложить свое. Кукушонок быстро достигает таких размеров, что занимает все гнездо (справа), а приемные родители тратят все«рабочее»время, чтобы кормить его. |

|

Обыкновенной кукушке далеко не безразлично, в чье гнездо подложить яйцо. Она предпочитает славок, завирушек и коньков. А поскольку главное для нее - успеть подложить свое яйцо либо до, либо сразу после того, как потенциальные приемные родители закончат откладку своих яиц, кукушка несколько дней изучает ситуацию.

Выбрав жертву, она выжидает момент, когда родители отправятся на поиски пищи, забирается в их гнездо, выбрасывает одно из яиц и вместо него откладывает собственное. Иногда она сначала уносит чужое яйцо, а потом возвращается, чтобы подложить свое. Времени у нее в обрез, садиться зачастую приходится на самый краешек гнезда, поэтому яйцо откладывается кое-как. Оно оказывается поразительно похожим на яйца, уже лежащие в гнезде, хотя несколько крупнее. Но приемные родители, как правило, все равно принимают его за свое.

Выбрать момент, подходящий для подмены, кукушке помогает способность до 24 часов задерживать в организме готовое для откладки яйцо. Обычно кукушата вылупляются раньше хозяйских птенцов, чему способствуют лишние сутки, проведенные в организме матери. Вылупившись, кукушонок выталкивает из гнезда остальные яйца. В отличие от других гнездовых паразитов, он, согнув спину и раскинув свои кургузые крылья, старается выпихнуть уже вылупившихся сводных братьев и сестер, подталкивая их к краям гнезда. Таким образом загнанные в угол беспомощные птенцы оказываются выброшенными из родного дома. А узурпатору, избавившемуся от конкурентов, достается вся еда. которую добывают приемные родители.

Когда тайное становится явным

Однако кукушкины хитрости не всегда бывают успешными. Чтобы жульничество удалось, жертва должна быть обманута. Но приемные родители способны осознать, что в их гнезде появилось чужое яйцо, причем разные птицы реагируют на это по-разному. Тростниковые камышовки могут попросту бросить гнездо. Другие птицы могут разбить кукушиное яйцо ударом клюва. Некоторые пернатые вьют закрытые гнезда с маленьким входом. Однако самка кукушки нашла выход: она бросает свое яйцо во входное отверстие гнезда, надеясь, что прочная скорлупа не даст ему разбиться.

|

| Пиратство в живой изгороди. Иногда хозяйка гнезда обнаруживает подмену и расправляется с подкидышем. |

В Японии кукушки чаще всего подкладывают свои яйца сибирской красноухой овсянке. Но та, как правило, замечает подмену и выбрасывает кукушкины яйца из гнезда. Когда казалось, что японские кукушки проигрывают эту битву, появились новые простаки. Около 30 лет назад в местах размножения кукушек стали гнездиться голубые сороки. Кукушки немедленно переключились на этих наивных пришельцев, и 10 лет спустя уже почти треть сорок вместо собственных птенцов растили кукушат. Но в последнее время сороки тоже начали обороняться, научившись первыми набрасываться на кукушек и выбрасывать их яйца из своих гнезд.

Обман и его разоблачение

Поскольку в конце концов многие птицы научаются не только распознавать тактику кукушек, но и бороться с ней, жизнь последних превращается в сплошную головоломку. Вся их надежда - на собственную хитрость, с помощью которой нужно создать атмосферу неопределенности.

|

| Завоевание жизненного пространства. Кукушонок генетически запрограммирован на то, чтобы с первых дней освобождать жизненное пространство от конкурентов. Едва вылупившись, он выталкивает яйцо лугового конька из гнезда. |

В местах, где кукушек, подкладывающих яйца в чужие гнезда, много, в выигрыше оказываются те птицы, которые спешат избавиться от всех подозрительных яиц, тем самым спасая собственное потомство. Но стоит кукушкам сменить местообитание, и те, кто отработал самую надежную систему защиты, оказываются самыми пострадавшими, поскольку по ошибке могут выбросить собственные яйца.

Приходится ставить на своих

Кукушки - не единственные птицы, подкладывающие свои яйца в чужие гнезда. Многие пернатые подкладывают яйца птицам, принадлежащим к тому же виду, избавляя себя от забот о потомстве. А поскольку подложенные яйца в этом случае практически ничем не отличаются от хозяйских, мало вероятно, что обман будет раскрыт.

|

|

Захватчик. Травяная амадина тоже подкладывает яйца. |

Недавно было обнаружено, что в колониях травяной амадины в малонаселенных областях Австралии в трети гнезд есть хотя бы одно яйцо, отложенное не самой его хозяйкой. Самка, подбрасывающая свои яйца, не только освобождается от родительских обязанностей, но и получает другое важное преимущество - таким способом ей удается оставить после себя гораздо более многочисленное потомство, чем она могла бы вырастить. Однако, чтобы законный владелец не опознал и не разбил подложенное яйцо, действовать приходится быстро и осторожно. Пока ни одну амадину не удалось «поймать с поличным» в чужом гнезде, хотя результаты анализов ДНК не оставляют сомнений, что практика подкладывания яиц имеет место.

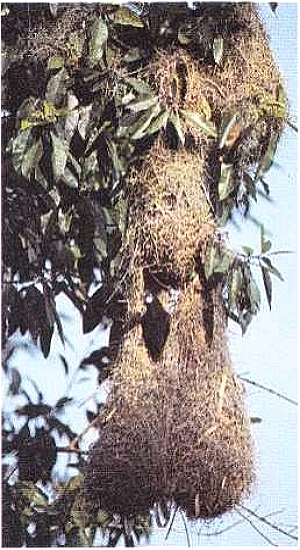

Незваный гость иногда бывает кстати

Еще одна любительница подсовывать птенцов другим - центральноамериканская воловья птица. Ее излюбленная жертва - каштановоголовая оропендола, подвешивающая сплетенные гнезда на верхушку деревьев. Не в пример кукушке, воловья птица действует в открытую и, чтобы отложить яйцо, может оттолкнуть от гнезда его хозяина.

|

| Привлекательная резиденция. Самки оропендолы сплетают гроздья свисающих с веток гнезд, похожих на чулки, в которые они откладывают яйца. Воловьи птицы, оценив достижения соседок в гнездостроительстве, проталкиваются внутрь и пристраивают свои яйца. |

Оропендола смиренно сносит вторжение нахалки в семью, поскольку оно в ее собственных интересах. Птенцам оропендолы досаждают оводы: их личинки забираются малышам под кожу и питаются их тканями. Хотя нападение нескольких паразитов для птенца не смертельно, он теряет силы, но если инвазия приобретает широкие масштабы, то он может погибнуть.

Тут на помощь приходит птенец воловьей птицы.

Хозяйский птенец вылупляется из яйца беспомощным, а пришелец развит лучше. Он

заглатывает самок овода, которые залетают в гнездо, уничтожая их прежде, чем они

успеют отложить яйца. Благодаря воловьей птице птенцов оропендолы выживает

больше.

Некоторые родители предпочитают обеспечить своему потомству комфорт в чужих гнездах.

Рыба, подкидывающая икру соседям

Кукушки, подкладывающие свои яйца в гнезда других птиц, не одиноки в стремлении извлечь из процесса продолжения рода максимум выгод при минимуме усилий. Как выяснилось в последнее время, некоторые виды рыб идут на те же уловки.

Один из видов мелких карповых рыб приспособился использовать характерную для японского пресноводного окуня бдительную опеку своего потомства и откладывает собственную икру прямо к нему в гнездо. Окунь прикрепляет икру к нижним частям стеблей тростника, после чего агрессивный самец охраняет ее, словно цербер. Чтобы отвлечь его внимание, самки гольяна собираются в стайки особей по 20 и начинают массовое метание икры, откладывая ее рядом с икрой окуня; затем гольяны удаляются, оставив свою икру на попечении окуня. Как и кукушке, гольяну важно правильно выбрать момент. Дело в том, что, как только из икры вылупляются мальки, окунь перестает охранять их, и поэтому гольян выбирает только недавно отложенные кладки. Определить сроки можно по цвету икры: по мере развития зародыша икринки темнеют.

|

|

|

Труженики и паразиты. Вынашивающая потомство во рту цихлида (слева) сопровождает мальков. Среди них бывают и подкидыши. «Кукушка» зубатка (справа) смешивает свою икру с икрой цихлиды. |

|

В африканском озере Танганьика обитают более 160 видов рыб, вынашивающих своих мальков во рту. Но только 2 вида извлекают из этого выгоду. Один из них относится к цихлидам, икра и мальки которых находятся во рту у матери. Обычно самец помогает присматривать за мальками, пока они не подрастут и не смогут жить самостоятельно. Но если один из родителей бросает свой пост, другой просто не может справиться со всем многочисленным потомством в одиночку и вынужден перекладывать эту заботу на других. Захватив в рот несколько мальков, он плывет на территорию другой семейной пары и там выпускает их. Мальки смешиваются с потомством этой другой пары, которая нежданно-негаданно становится их приемными родителями.

Вторая «кукушка» - полосатая зубатка, которая не присматривает за потомством, перекладывая это на цихлиду. Остается тайной, как зубатка откладывает икру в рот цихлиды.

Простак кормит чужих потомков

Муравьи и альпийская горечавка жизненно необходимы одной европейской голубой бабочке. Гусениц этой бабочки «усыновляют» рабочие муравьи и кормят их той же пищей, что и собственных личинок.

|

| Муравьиное гостеприимство. Благодаря вырабатываемому бабочкой особому сладкому веществу, которое, вероятно, пахнет так же, как их собственные личинки, рыжие муравьи подбирают ее гусениц, оттаскивают их в свое гнездо и кормят. |

Самка откладывает яйца на один-единственный вид альпийской горечавки, и первые несколько недель своей жизни гусеницы питаются ее цветками. Когда этот период их развития заканчивается, гусеницы линяют и падают на землю, где, если повезет, их обнаружат муравьи-фуражиры и утащат в свои гнезда. Обычно гусеницы «осыпаются» с цветков ближе к вечеру. Именно в это время рядом, скорее всего, могут оказаться нужные им рыжие муравьи и у гусениц больше шансов, что их подберут. Ведь вместо того, чтобы разорвать гусеницу на части и скормить своим личинкам, муравьи заботятся о ней, как о своем собственном потомстве. Они не только кормят гусеницу, но даже, если она выйдет из «детской», затаскивают ее назад. Привлекательность гусениц для муравьев объясняется веществом, вырабатываемым особой железой гусениц. Рабочие муравьи питаются этим сладким лакомством, которое, возможно, и пахнет так же, как муравьиные личинки. В таком случае муравьям, быть может, кажется, что гусеницы, несмотря на их вид, -это на самом деле их собственные личинки.

Агрессивные подкидыши

Среди насекомых, как и среди рыб, именно те виды, которые проявляют особую заботу о своем потомстве, чаще всего оказываются жертвами паразитов. Идеальными родителями считаются пчелы, осы и муравьи.

Большинство паразитических насекомых во многом ведут себя подобно кукушкам, т. е. откладывают свои яйца в чужие гнезда.

Например, блестянки предпочитают, чтобы их потомство выращивали одиночные осы. Когда оса улетает на поиски корма, блестянки забираются в ее гнездо и откладывают одно-единственное яйцо. Вылупившаяся из него личинка начинает поедать своих сводных братьев и сестер. Поэтому, когда хозяйка, вернувшись в свое гнездо, обнаруживает там «кукушонка», смертельной схватки не миновать.

|

|

| Безжалостные гости. Блестянка (слева) отложила в гнездо одиночной осы яйцо. Подкожный бычий овод (справа) вылезает из кокона и бомбардирует пчелиные гнезда. |

|

Еще одно насекомое-«кукушка» - подкожный бычий овод. Он

подбрасывает яйца пчелам, гнездящимся на земле, причем делает это, не входя в

гнездо: овод зависает над вертикальным каналом, ведущим в гнездо, и

«выстреливает» через него свои яйца. Точность попадания в цель у овода просто

поразительна. В результате яйца скатываются по туннелю и оказываются рядом со

складом пыльцы, которую пчела собирала для своих личинок. После того как личинки

пчелы уничтожают пыльцу, нагуливая «жирок», личинки овода съедают их.

Жизнь рептилий полна опасностей, и они должны уметь постоять за себя.

Если дом - твоя крепость

Выбравшись из воды, зеленые черепахи роют ямы глубиной до 1 м. Они откладывают туда сотню яиц, засыпают их сверху песком и возвращаются в море.

Вылезти из таких «ясель» - задача не из легких. Решить ее в одиночку вовсе невозможно. Чтобы гнездо не стало могилой новорожденных черепашек, их должно быть много. Только совместными усилиями они могут выбраться из этой гробницы. Те, кто вылупляются первыми, не пытаются откапываться в одиночку и терпеливо ждут остальных.

В конце концов около 100 миниатюрных черепашек общими усилиями поднимают гнездовую камеру и, словно на лифте, поднимаются вместе с ней на поверхность. Верхние особи разрывают песок вверху, а нижние утрамбовывают его снизу, как бы подталкивая остальных.

|

|

|

Наперегонки к морю. Выбравшись из подземного гнезда (слева), маленькие зеленые черепашки тут же опрометью бросаются к океану (справа). В каждом гнезде молодь вылупляется одновременно и совместными усилиями выбирается наружу. |

|

Однако, несмотря на то что самка зеленой черепахи закапывает свои яйца глубоко в песок, многие из них все-таки становятся добычей хищников до того, как из них вылупятся маленькие черепашки. Чаше всего черепашки вылупляются из яиц ночью, когда песок прохладнее. Но если те, кто находятся в верхних слоях песка, начав откапываться слишком рано, обнаружат, что снаружи чересчур жарко, они прекращают работу и впадают в оцепенение. Только когда станет достаточно прохладно, черепашки возобновят продвижение вверх. Малыши, выходящие из гнезда днем, на пути к морю подвергаются двойному риску: погибнуть от теплового удара на раскаленном песке или подвергнуться нападению птиц и ракообразных.

|

|

Легкая добыча. Краб-привидение хватает только что вылупившуюся тихоокеанскую ридлею клешнями. Молодые черепашки беззащитны, особенно когда они бегут к морю. |