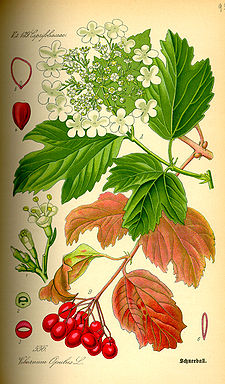

Калина красная

Кали́на обыкнове́нная,

или Калина

кра́сная (лат. Vibúrnum

ópulus) —

листопадный кустарник, вид рода Калина (Viburnum)

семейства Адоксовые (Adoxaceae).

Плоды съедобны. Кора и плоды используются в научной и народной

медицине.

Выведены декоративные красивоцветущие сорта.

Ботаническое описание

Калина обыкновенная — кустарник,

реже дерево,

с серовато-бурой корой,

покрытой продольными трещинами, высотой 1,5 — 4 метра. Доживает до 50 лет и более.

Побеги и почки

Побеги округлые, иногда ребристые, голые, местами серовато-белые, а вообще желтовато-бурые, иногда с красноватым оттенком. Чечевички крупные. Сердцевина беловатая с рыжеватым оттенком, более или менее шестигранная.

Почки с двумя сросшимися наружными чешуями, яйцевидные, немного заострённые, красновато-зелёные. Чешуи у основания зеленоватые или серые, сверху красно-бурые, слабо блестящие, безволосые, иногда клейкие. Бесплодные побеги заканчиваются одной конечной почкой, а плодовые — двумя ложно-конечными почками (между почками видно окончание побега). Боковые почки прижатые. Листовые рубцы листовых почек полностью соединяются.

Листья

Листья черешковые, супротивные, широкояйцевидные или округлые, длиной 5 — 8 (10) см и 5 — 8 см шириной, трёх-пятилопастные, остроконечные, с округлым клиновидным неглубоко-сердцевидным основанием, с тремя главными пальчато расходящимися жилками, сверху тёмно-зелёные, голые, морщинистые, снизу серовато-зелёные, более или менее мягко и густо бархатисто опушённые, реже почти голые, кроме бородок в углах жилок; лопасти листьев заострённые или оттянутые в короткое остриё, средняя лопасть неравно четырёхугольная, с более или менее параллельными сторонами, несколько суженная у основания, реже, так же, как и боковые, яйцевидная; по краю средняя вверху, а боковые главным образом с наружней стороны, с крупными неравными островатыми или заострёнными зубцами, реже цельнокрайние; черешки 1 — 2 см длиной, бороздчатые, у основания с двумя приросшими остатками, наверху с двумя — четырьмя дисковидными желёзками. Осенью листья приобретают яркую окраску — от оранжево-красной до пурпурной.

Соцветия и цветки

Цветки гетероморфные, с двойным околоцветником,

собраны в плоские зонтиковидные 6 — 8 лучевые метёлки 5 — 8 см

в диаметре,

на цветоносе 2,5 — 5 см

длиной;

все части соцветия голые или с рассеянными очень мелкими желёзками; краевые

цветки на цветоножках 1 — 2 см

длиной,

бесплодные, плоские, белые, в 4 — 5 раз крупнее внутренних, 1 — 2,5 см в поперечнике,

с пятью неравными обратнояйцевидными долями венчика;

срединные — обоеполые, сидячие или почти сидячие, белые или розовато-белые,

коротко-колокольчатые, около 5 мм в диаметре, с широкими тупыми лопастями, в 1,5

раза более длинными, чем трубочка. Соцветия расположены

на верхушках молодых ветвей. Тычинок пять,

они в 1,5 раза длиннее венчика, с жёлтыми пыльниками. Пестик с

нижней трёхгнёздной цилиндрической завязью,

с очень коротким коническим столбиком и трёхраздельным рыльцем.

Цветёт в конце мая — начале июня в течение 10 — 14 (15 — 25)

дней.

Цветки гетероморфные, с двойным околоцветником,

собраны в плоские зонтиковидные 6 — 8 лучевые метёлки 5 — 8 см

в диаметре,

на цветоносе 2,5 — 5 см

длиной;

все части соцветия голые или с рассеянными очень мелкими желёзками; краевые

цветки на цветоножках 1 — 2 см

длиной,

бесплодные, плоские, белые, в 4 — 5 раз крупнее внутренних, 1 — 2,5 см в поперечнике,

с пятью неравными обратнояйцевидными долями венчика;

срединные — обоеполые, сидячие или почти сидячие, белые или розовато-белые,

коротко-колокольчатые, около 5 мм в диаметре, с широкими тупыми лопастями, в 1,5

раза более длинными, чем трубочка. Соцветия расположены

на верхушках молодых ветвей. Тычинок пять,

они в 1,5 раза длиннее венчика, с жёлтыми пыльниками. Пестик с

нижней трёхгнёздной цилиндрической завязью,

с очень коротким коническим столбиком и трёхраздельным рыльцем.

Цветёт в конце мая — начале июня в течение 10 — 14 (15 — 25)

дней.

Пыльцевые зёрна трёхбороздно-оровые, шаровидной или эллипсоидальной формы. Длина полярной оси 24,2 — 25,3 мкм, экваториальный диаметр 19,8 — 25,3 мкм. В очертании с полюса округло-трёхлопастные, с экватора — округлые, реже эллиптические. Борозды шириной 4 — 5,5 мкм, длинные, с ровными краями, с оттянутыми заострёнными концами. Поры округлые, диаметром, равным ширине борозд или несколько шире. Мембрана борозд и пор гладкая или мелкозернистая. Толщина экзины 2,8 — 3 мкм. Стерженьки тонкие, плотностоячие, с округлыми головками, длина стерженьков 1,5 — 2 мкм. Скульптура сетчатая, ячейки сетки угловатые, часто вытянутые, с наибольшим диаметром 2 — 2,5 мкм, около борозд ячейки уменьшены до 0,5 — 0,6 мкм. Пыльца жёлтого цвета.

Плоды — овальные или шаровидные ярко-красные костянки диаметром от 8 до 10 мм, с крупной (занимающей большую часть плода) сплюснутой широкосердцевидной, почти округлой косточкой длиной 7 — 9 мм, на верхушке коротко заострённой, с несколько неровной поверхностью. Вес 1000 семян 21 — 31 г, по другим данным 46 г. Сочные, но имеют горьковатый вяжущий вкус, после первых морозов горечь пропадает или становится меньше. Плоды созревают в августе — сентябре; в Ботаническом саду АН РФ — в конце сентября — начале октября. Срок хранения семян — 24 месяца.

Агротехника при посадке семян

Семена нуждаются в двухэтапной стратификации: первый этап — при 30 °C, а лучше при 20° (18 часов) и 30° (6 часов) или при воздействии переменной температуры 10° и 30° (6 — 15 месяцев) для доразвития зародыша, прорастания и развития корневой системы; второй этап — при 5 — 10° в течение 2 — 4 месяцев для устранения покоя эпикотиля и образования побега.

Посев семян в питомниках производится в октябре следующего за их сбором года.

Распространение и экология

Калина нетребовательна к условиям, легко переносит засухи и морозы, однако, наиболее распространена в умеренном климате Европы и Азии. Встречается повсюду в Европейской части России, кроме севера и юго-востока, на Кавказе и в Крыму, в Западной Сибири к югу от 61° северной широты, в Восточной Сибири (в бассейнах рек Енисея и Ангары, в юго-западном Прибайкалье); в Казахстане (изолированные местонахождения в Западном и Северном Казахстане, Саур, Тарбагатай); в Средней Азии (единично в Джунгарском и Заилийском Алатау и в Чу-Илийских горах); в Западной Европе, в Малой Азии, Северной Африке.

Светолюбивое растение, но выносит некоторое затенение. В тени обычно не плодоносит. Мезофит, микротерм, мезотроф. В степных районах растёт обычно в устьях рек, в лесной зоне предпочитает увлажнённые почвы, встречается как на берегах водоёмов, так и на лесных полянах, опушках, на вырубках, входит в состав подлеска, никогда не доминируя в нём. Встречается в подлеске средне- и южнотаёжных лесов: на западе Русской равнины — из ели обыкновенной, в Предуралье — из ели сибирской и пихты сибирской, а также в тёмнохвойных лесах Кузнецкого Алатау. Входит в подлесок широколиственно-еловых лесов Эстонии, дубово-сосновых лесов Полесья, дубово-пихтово-еловых лесов Южного Урала, широколиственных лесов Украины, Кавказа, дубово-грабовых и грабинниково-дубовых лесов Крыма. Растёт в подлеске пойменных лесов: черноольховых; реже в пойменных дубняках; в тополёвниках в поймах рек Северного Кавказа. На Колхидской низменности встречается в подлеске ольшатников из ольхи чёрной. В Колхиде обильна на лесных болотах с торфяным грунтом в подлеске лапины и ольхи чёрной. На Алтае замечена в берёзово-осиновых лесах. В лесостепи и на севере степи создаёт пойменные кустарниковые заросли.

Насекомоопыляемое растение. Функцию привлечения насекомых в соцветии выполняют краевые бесплодные цветки. Основными опылителями являются жуки, а также питающиеся пыльцой двукрылые и перепончатокрылые.

Зоохор. Плоды до самой глубокой осени остаются на ветках и разносятся питающимися ими птицами. Сухие плоды и семена разносятся ветром. Размножается калина также отводками и корневыми отпрысками.

Растительное сырьё

В качестве лекарственного сырья используют плоды калины (лат. Fructus Viburni) и кору калины (Cortex Viburni). Плоды собирают в период полной зрелости, срезая вместе с плодоножками. Сушат в сушилках при температуре 60 — 80°C или на воздухе под навесами, на чердаках, подвешивая их пучками. После сушки плодоножки отделяют. Кору собирают весной во время сокодвижения до распускания почек, подвяливают, затем сушат в сушилках при температуре 50 — 60°C или в хорошо проветриваемых помещениях. Урожайность коры — 250 — 600 г/м2, с одного растения можно получить 45 — 140 г. Урожайность плодов в Кировской области в ельнике-зеленомошнике 18—23 кг/га.

Корни содержат эфирное масло, тритерпеноиды, витамин C и витамин K.

Ветви содержат эфирное масло, в его составе салицин, дубильные вещества.

Кора содержит углеводы и родственные соединения: целлюлозу, пектин, смолы (до 6,5%), флобафен, фитостерин, мирициловый спирт; эфирное масло, в его составе органические кислоты: валериановая, муравьиная, уксусная, каприловая, капроновая, линоленовая; тритерпеноиды, иридоиды 2,73 — 5,73%, сапонины, алкалоиды, витамин C, фенолкарбоновые кислоты и их производные: хлорагеновая, неохлорагеновая, кофейная, производные о-дигидроксикоричной кислоты, лигнин, дубильные вещества, катехин; кумарины: скополетин, эскулетин, скополин, эскулин; флавоноиды, антрахиноны, гликозид вибурнин, лейкоантоцианины; высшие жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая), стеариновая, олеиновая, линолевая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая.

Древесина содержит дубильные вещества.

Листья содержат виопуридаль, урсоловую кислоту, иридоиды, стероиды, алкалоиды, витамин C; фенолы и их производные: арбутин, фуркатин, салицин, сложные эфиры салицина; фенолкарбоновые кислоты и их производные: хлорагеновая, неохлорагеновая, кофейная, производные о-дигидроксикоричной кислоты; дубильные вещества, катехины; кумарины: скополетин, эскулетин, скополин, эскулин; флавоноиды: астрагалин, 3-галактозид, 3-рамнозид и 3,7-диклюкозид кверцетина, 3-глюкозид и 3,7-диглюкозид кемпферола; антоцианы: 3-глюкозид, 3-арабинозилсамбубиозид цианидина, пеонидин; высшие жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая.

Цветки содержат урсоловую кислоту, флавоноиды: астрагалин, пеонозид, 3-глюкозид, 3-рамнозид и 3,7-диглюкозид кверцетина, кемпферол, 3-глюкозид и 3,7 диглюкозид кепферола.

В плодах имеются углеводы: сахароза, фруктоза, глюкоза, манноза, галактоза, ксилоза, рамноза, арабиноза, полисахариды; пектиновые вещества, органические кислоты: изовалериановая и уксусная (до 3%); тритерпеноиды: олеоноловая и хедерагеновая кислоты и их ацетильные производные, урсоловая кислота; стероиды, витамин C (до 0,09%) и каротин; фенолкарбоновые кислоты и их производные: хлорагеновая, неохлорагеновая, производные n-дигидроксикоричной кислоты; дубильные вещества (до 3%), катехины, флаваноиды, самбуцин; высшие жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, цератиновая. Плоды богаты солями калия.

Семена содержат жирное масло (20%), высшие жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахиновая.

Значение и применение

Плоды дают красную краску, кора — чёрно-зелёную краску для шерсти, листья окрашивают ткани по протраве в различные тона.

В течение полутора месяцев (начиная с июня) даёт медоносным пчёлам нектар и пыльцу. Продуктивность нектара 15 кг/га.

Ценится в мелиоративных насаждениях как почвозащитное растение.

Калина обыкновенная. Слева направо: соцветие; гроздь со спелыми ягодами; гроздь с ягодами под снегом

Применение в кулинарии

Плоды имеют своеобразный ароматический букет и горький привкус, который после заморозков пропадает. Ягоды используются для приготовления соков, наливок, настоек, вин, киселей, экстрактов, отличающихся острым кислым вкусом. Из них готовят также начинку для пирогов, приправы к мясным блюдам.

Благодаря высокому содержанию пектинов плоды используют для приготовления мармелада.

Из сока делают уксус.

Семена обладают тонизирующим действием, иногда их используют как заменитель кофе.

Применение в медицине

Кора, заготавливаемая в апреле — мае, используется в медицине. Она используется для уменьшения и остановки маточных кровотечений, а также при болезненных менструациях. Содержащийся в коре вибурнин усиливает тонус матки и обладает некоторым сосудосуживающим действием. Кора калины обыкновенной называется в фармацевтической практике «калиной русской». В практической медицине кора используется:

1. в виде отвара, экстракта — как гемостатическое средство при метро- и меноррагиях, альгодисменореях, субинволюции миометрия в послеродовом периоде, в климактерический период, а также как гемостатическое и противовоспалительное средство при геморрое, заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

2. в виде настоя — как гипотензивное и седативное средство при неврозах, истерии, эпилепсии, гипертонической болезни;

3. наружно — при катаральном гингивостоматите, пародонтозе;

4. в составе сборов — при лечении сахарного диабета;

5. в виде орошений, капель, ингаляций — при хроническом катаральном или остром рините, для профилактики острого тонзиллита, ларингита, при трахеобронхите.

Длительный приём препаратов коры калины снижает содержание холестерина в крови и показан при гипертонической болезни, атеросклерозе.

В гомеопатии используется эссенция коры при альгодисменорее и как спазмолитическое.

Свежие плоды и настой плодов используются как общеукрепляющее, потогонное, слабительное средство; при отёках сердечного и почечного происхождения, гипертонической болезни, неврозах, антацидных гастритах, колитах, заболеваниях печени, дерматитах; экстракт оказывает ранозаживляющее действие. Плоды в виде сбора применяют как витаминное средство, а также как усиливающее сокращение сердечной мышцы, диуретическое и потогонное.

В народной медицине широко используются все части калины. Отвар коры уменьшает и останавливает различные внутренние кровотечения, особенно маточные, усиливает тонус матки, суживает кровеносные сосуды и обладает противоспазматическим, противосудорожным и успокаивающим действием.

Калину обыкновенную широко употребляли в народной медицине различных стран:

1. отвар ветвей — при респираторных инфекциях, болезнях горла, скрофулёзе, геморрое; при злокачественных опухолях, язве желудка, асците; наружно — при конъюнктивитах;

2. настой ветвей — регулирует кровообращение при язве голени;

3. отвар коры — при респираторных заболеваниях, женских болезнях; как седативное, гемостатическое, противосудорожное при неврозе, истерии, эпилепсии, гипертонической болезни; в качестве контрацептивного; наружно — как антисептическое; при отёках сердечного и почечного происхождения; в Болгарии (в сборе отвар) — при миокардите; смоченные отваром тампоны применяют при носовых кровотечениях;

4. настой листьев — при ангине, как антигельминтное средство;

5. листья, плоды — в Китае как рвотное и слабительное; в Коми-Пермяцком автономном округе — при белях, отвар (местно) — при дерматомикозах и при гиперкератозе волосистой части головы;

6. отвар, настой цветков — как отхаркивающее, потогонное, при респираторных заболеваниях; как вяжущее и диуретическое при диарее, желудочных коликах, для улучшения пищеварения, при жёлче- и мочекаменной болезни; наружно при туберкулёзе кожи, диатезах, экземах; для полосканий горла при ангине и для промывания ран;

7. свежие ягоды — как слабительное, потогонное, дезинфицирующее при респираторных инфекциях, заболеваниях почек, желудка; в Карачаево-Черкесской автономной области — при гипосекреции желудка;

8. измельчённые ягоды с мёдом — при раке прямой кишки;

9. отвар, настой ягод — общеукрепляющее, витаминное, гипотензивное, диуретическое, желчегонное, противовоспалительное, седативное при гипертонической болезни, бессонницах, судорогах, истерии, респираторных инфекциях, язве желудка, фурункулах и карбункулах, экземах, в Коми-Пермяцком автономном округе — при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, раке желудка и матки, болезнях печени; в сборе настойка — при лямблиозе;

10. отвар ягод с мёдом — при респираторных инфекциях, охриплости голоса, асците, диарее, холецистите; коми — при жёлчнокаменной болезни;

11. сок ягод — при бронхиальной астме, язве желудка, заболеваниях печени, истерии, головной боли, раке кожи, фиброзном раке;

12. отвар семян — при диспепсии и как потогонное.

Сок свежих плодов в прошлом применяли для выведения веснушек и удаления угрей, для отбеливания кожи.

Отвар коры используется в ветеринарии как гемостатическое, улучшающее пищеварение средство. Отвар, настой цветков — при катаральном воспалении, для лечения ящура у крупного рогатого скота.

В декоративном садоводстве

Калину выращивают в садах и парках как декоративное растение, выведены садовые формы и сорта, различающиеся высотой растения, цветом и формой листьев, сроками и интенсивностью цветения и так далее. Среди них, например, Viburnum opulus f. roseum L. (Viburnum opulus f. sterilis DC.), или 'Буль-де-неж', или 'Снежный ком (шар)', где все цветки крупные, бесплодные, собраны в шаровидное соцветие.

Морозостойкий кустарник: выдерживает длительное понижение температуры до −25 — −35°C и ниже. Теневынослива. К плодородию почвы среднетребовательная, произрастает на сравнительно небогатых супесчаных и подзолистых почвах. Калина почти не повреждается промышленными газами и не страдает от дыма.

![]()

Дары осени не нуждаются в рекламе. Яблоки - признанный

кладезь витаминов, брусника - источник органических кислот и природных

антибиотиков, персик содержит пектин, выводящий из организма радионуклиды.

Особняком стоит скромная красавица: калина с горькими красными ягодами. Это

- щедрый подарок осени людям. Осенью в калине есть все для поддержания

отменного здоровья, потому и целебна она в эту пору от корешка до ягоды.

Размягчите на пару красные ягоды калины, протрите

их через дуршлаг, смешайте полученное пюре с гречишным медом в пропорции

один к одному - вот и готово лекарство от начинающейся гипертонической

болезни!

Гречишный нектар заодно почистит почки, которые при высоком давлении поражаются одними из первых. Если же повышение давления обусловлено стрессом, хронической усталостью - замените гречишный мед липовым и добавьте на каждую столовую ложку калинового меда по капле валериановой настойки. Смакуйте снадобье, запивая молоком, до 6 раз в день по 3 чайных ложки. Последнюю каплю непременно размажьте по нёбу, чтобы во рту как можно дольше сохранялся аромат. Так поступают со спелыми ягодами калины. Недозрелые плоды таят иную силу: они стимулируют слабый кишечник, усиливают секрецию желудка и поджелудочной железы. Помогают они и при сухости во рту. Для этого «тигриные» (оранжевые) ягоды заливают водкой, дают настояться в темноте, периодически взбалтывая, а после пьют по капле на год жизни перед едой (если вам 20 лет - 20 капель, 50 лет - 50 капель).

Противопоказание одно - алкоголизм.

Полезна кора осенней калины. Настрогайте ее по

чуть-чуть с каждого стволика тонкими лепестками, чтобы дать калине встретить

весну бурным цветением, а не болезнью. Кору просушите, измельчите в

кофемолке. И пусть этот порошок принимают по щепотке те подростки, у которых

«покалывает» сердце и «давит» правый бок от бега.

Но не будет полным рассказ об осеннем чудо-растении,

если не сказать про удивительную способность калинового масла лечить

мужскую слабость, женское бесплодие и рубцевать язву желудка. Делается масло

так: мезгу и семена, оставшиеся после протирания калины в пюре, хорошо

сушат, дробят через мясорубку и дают полмесяца настояться в оливковом масле.

Затем масло отделяют от осадка и принимают натощак по столовой ложке. При

язве желудка полезно поворочаться с боку на бок, при половой слабости -

сразу же подвигаться.

Калина - скромное то ли деревце, то ли кустарник. Однако ж насколько полна чудес могучая Природа, если в хрупкое растение заключает она - столько целебных даров. Спешите подлечиться осенью!