Тайны прошлого

На рубеже тысячелетий человечеству свойственно размышлять о прошлом и заглядывать в неведомое будущее. Однако и века прошедшие, и столетия грядущие полны тайн. Без знания прошлого нельзя осмыслить настоящее: история — лучший путеводитель по современности и надежный ориентир для будущих поколений, но лишь в том случае, если загадки и тайны прошлого нашли рациональное объяснение. В этой части книги мы обратимся к истокам древних культур, к легендарным историческим личностям, к местам и событиям, о которых повествуют мифы. Основное внимание будет сосредоточено на Ближнем Востоке и Средиземноморье — на регионе, который традиционно считается колыбелью цивилизации. Однако правильнее было бы начинать отсчет всемирной истории в Африке, где ученые находят все более древние следы людей современного типа. Самые далекие наши предки, о которых мы уже кое-что знаем, — это, вероятнее всего, Люси и Абель.

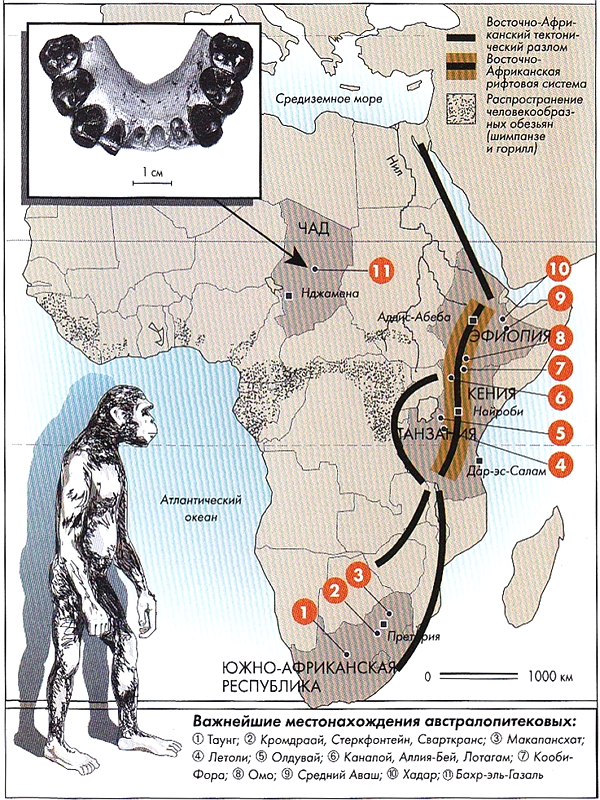

Африка — колыбель человечества. Миллионы лет назад наши далекие предки спустились с деревьев и стали осваивать расстилавшиеся кругом саванны. Обнаруженные палеоантропологами ископаемые останки позволили многое узнать о первых на земле людях, однако масса вопросов еще ждет ответа.

Впадина Афар на севере Эфиопии — одно из самых неприветливых мест на свете. Однако она входит в число тех районов Африки, которые дали ученым материал для первых страниц человеческой летописи. В 1974 г. здесь нашли скелет близкого к нам существа женского пола, жившего свыше 3 млн. лет назад. Первооткрыватели окрестили его Люси. На основе этой и аналогичных находок был описан австралопитек афарский. Останки его и других ископаемых приматов из разных районов Африки позвoлили глубже заглянуть в наше прошлое. Древнейшим представителем гоминид пока считается ардипитек, живший 4,4 млн. лет назад. Сейчас большинство ученых не сомневается, что родина людей — Африка, причем более половины всего известного срока существования нашего биологического семейства никаких его обедов за пределами этого континента не прослеживается.

Родина предков

Почему основные находки гоминид ограничены лишь несколькими районами Африки? В 1984 г. Ив Коппен, профессор Коллеж де Франс в Париже и один из крестных отцов Люси, предложил теорию, которая пользовалась самой широкой поддержкой его коллег.

Примерно 8 млн. лет назад движение земной коры привело к появлению от Красного моря до Зимбабве тектонического разлома, который отделил Восточную Африку от остальной ее части. На востоке сформировались засушливые саванны, а на западе сохранились влажные леса. Образовались два региона с резко различными условиями среды, к которым вынуждены были приспосабливаться их обитатели.

|

Неравномерное распределение Находка челюсти Абеля из подсемейства австралопитеков позволяет взглянуть по-новому на корни человеческого рода. Она найдена в 2500 км. к западу от Восточно-Африканской рифтовой системы. Видимо, первобытные люди были распространены в Африке гораздо шире. |

В Центральной и Западной Африке до сих пор живут человекообразные

обезьяны — шимпанзе и гориллы, а к востоку от Восточно-Африканской рифтовой

системы их родственники научились ходить на двух ногах, говоря научным языком,

стали бипедальными.

На просторах саванн такое положение тела давало им важное преимущество.

С этого началась эволюция собственно человека. Позже

наши предки стали осваивать другие регионы.

Доисторическая путаница

В сентябре 1994 г. группа под руководством американского ученого Тома Уайта обнаружила в бассейне реки Аваш в Эфиопии кости человекообразного существа возрастом 4.4 млн. лет. Новый вид назвали ардипитеком, что означает «первая наземная обезьяна». Более внимательное изучение показало, что ардипитек существенно отличается от жившего позднее австралопитека афарского. По-видимому, он обитал в лесах, но передвигался уже на двух ногах.

|

Реконструированный облик Люси. Наш ли она прямой предок или представитель вымершей боковой линии примитивных гоминид? |

Спустя несколько месяцев палеоантрополог Мив Лики около озера Рудольф на севере Кении обнаружил множество останков гоминид возрастом 3,9 - 4,2 млн. лет. Хорошо сохранившиеся фрагменты голени показывают, что этот вид, названный австралопитеком анамским, был бипедальным, хотя строение других костей у него примитивнее, чем у Люси. На нижней челюсти нет подбородочного выступа, а зубные ряды почти параллельны друг лругу. Ученые сделали вывод, что анамский австралопитек — прямой предок афарского.

Новости с запада

В 1995 г. французский палеоантрополог Мишель Брюне, путешествуя по Чаду, нашел в пустынном районе Бахр-эль-Газаль около Коро-Торо нижнюю челюсть, пpинaдлежaвшyю очень древнему представителю гоминид, которого он назвал Абелем в честь своего коллеги Абеля Брийансо.

|

Ископаемые останки гоминид. Скелет стопы и клык помогают понять, как наши предки передвигались и что они ели. |

Изучив семь сохранившихся зубов, ученые

составили довольно полное представление об этом

существе, жившем 3,5

- 3 млн. лет назад. Оно было

коренастым, с низким лбом и без подбородочного выступа;

передвигалось оно, вероятно,

на двух ногах. Хотя его челюсть

напоминала челюсть австралопитека афарского, между ними были отмечены и важные

различия. В частности, тонкая эмаль на коренных зубах

свидетельствовала о том, что существо питалось

мягкой пищей вроде плодов почек и молодых

листьев. Однако самое интересное то, что Абель был обнаружен на 2500 км западнее

Восточно-Африканской рифтовой системы, т. е. далеко от зоны, считавшейся до

последнего времени местом появления первых людей.

Версии

Как объяснить это? Мнения ученых расходятся. Некоторые вообще отказываются признавать, что Восточно-Африканская рифтовая система разделила эволюционные линии людей и человекообразных обезьян.

|

Портрет пращура

Реконструировать облик вымершего существа по нескольким обломкам костей, на первый взгляд, невозможно. Однако современные научные методы, дополняемые интуицией исследователя, вполне позволяют это сделать. В то же время, чтобы понять, идет ли речь о боковой ветви гоминид или о наших прямых предках, надо выяснить еще и такие вещи, которые труднее поддаются определению, например способность этих существ к прямохождению, образ жизни - наземный или древесный - и тип пищи, т. е. были эти существа плотоядными или питались растительной пищей. |

По мнению Мишеля Брюне, австралопитеки заселили всю Африку

задолго до того времени, когда жил Абель. Он считает, что эти гоминиды появились

сначала в лесах западнее Восточно-Африканской рифтовой системы, а потом быстро

распространились по континенту, дав начало различным племенным группам африканцев.

Однако Ив Коппен упорно стоит на своем: «райским садом», откуда вышло

человечество, была Восточная Африка. Между образованием Восточно-Африканской

рифтовой системы и появлением Абеля прошло 4 млн. с лишним лет — этого вполне

хватило для расселения первых гоминид из своей колыбели на новые территории, в

том числе и западные.

Родословное древо

Первой известной науке находкой австралопитеков стал череп ребенка из пещеры Таунг в Южной Африке, обнаруженный в 1924 г. Дальнейшие исследования привели к описанию вида, названного австралопитеком африканским, который обитал в саваннах 3 - 2 млн. лет назад. Позднее в тех же местах появился австралопитек мощный, с сильными челюстями и oгромными коренными зубами. Судя по этим признакам, он питался в основном жесткой растительной пищей.

|

Ученые считают, что человек возник в Африке. Какие же ископаемые останки относятся к нашим прямым предкам, а какие - к боковым ветвям родословного древа? |

Затем внимание науки сосредоточилось на ущелье Олдувай в Танзании, где знаменитый антрополог Луис Лики обнаружил останки древнейшего представителя нашего собственного рода, названного человеком умелым. Его возраст определен в 2,5 - 1,5 млн. лет. Средний объем выпуклой черепной коробки этого вида 630 (509 - 752) куб. см. Он твердо стоял на ногах, достигая роста 1,45 м, весил около 40 кг и изготовлял простейшие каменные орудия типа рубил. Это были осколки с острой кромкой, которые получались при точно рассчитанных ударах одного булыжника по другому.

Позднее появились описания других видов, однако неизвестно, от какого из них произошел более поздний человек прямоходящий, одним из представителей которого является питекантроп. Его мозг был уже заметно крупнее: объем древнейших известных черепов составляет 800 - 1000 куб. см, а самых поздних — уже 1250 - 1300 куб. см. Этот человек, вероятно, пользовался огнем и изготовлял каменные орудия типа топоров и молотков, а также другие инструменты из дерева и кости.

В 1998 г. в Стеркфонтейне около Йоханнесбурга был впервые

обнаружен почти полный скелет австралопитека африканского.

Эволюция разума

Древнейшим останкам человека разумного современного анатомического типа 40000 - 35000 лет. За прошедший с тех пор срок люди изобрели множество орудий, стали охотиться на крупных животных, пользуясь луком и стрелами, пересекли океаны и научились объединяться в более гибкие социальные группы. Возникло искусство. Примерно 9000 лет назад наши предки начали переходить к оседлому образу жизни, стали выращивать урожай и разводить домашних животных. Первые города и письменность, положившая начало исторической науке, появились всего 5500 лет назад.

|

Скелету Люси 3,2 млн. лет. Отпечатки ног (слева) в Летоли (Танзания) тоже оставлены австралопитеком афарским. |

Пилтдаунский человек — самая знаменитая мистификация в истории археологии. Сенсационная находка «ископаемого гоминида» оказалась результатом хитрой подтасовки.

|

Специалисты осматривают находки. Среди стоящих Чарльз Доусон (третий справа) и Артур Смит-Вудворд из Британского музея (второй справа). |

Английские газеты от 18 декабря 1912г. прославили на весь мир палеонтолога Британского музея Артура Смит-Вудворда и археолога-любителя Чарльза Доусона. На пресс-конференции они заявили, что в карьере около Пилтдаун-Коммон, графство Суссекс, обнаружены останки доисторического человека, жившего около 500000 лет назад. И самое главное, этот Пилтдаунский человек, названный ими «ранний человек Доусона», по своим признакам является тем самым, долго не дававшимся ученым в руки недостающим звеном между людьми и обезьянами — их общим предком!

Что же это были за останки? Мелкие фрагменты

крышки черепа, похожие на человеческие, и сильно потемневшая нижняя челюсть,

явно обезьянья, но с важной особенностью: коренные зубы стерты так, как

свойственно только людям. Суставная часть, которая доказывала бы принадлежность

останков одному скелету, отсутствовала. Чтобы совместить кости, ученым следовало

приблизить челюсть к человеческой или представить череп более обезьяньим.

О пользе сомнения

Столкнувшись с такой проблемой, многие выразили сомнение в подлинности останков. Однако скептиков заставили смолкнуть новые находки. В течение следующих трех лет Доусон продолжал находить в том же районе зубы, кости и каменные орудия, а в 1915 г. заявил о фрагментах черепа второго Пилтдаунского человека всего в 3 км от первого экземпляра.

Казалось бы, все сомнения в существовании вида должны были рассеяться, однако картину стали омрачать находки ископаемых останков гоминид в других регионах планеты. У этих останков из континентальной Европы, Азии и особенно Африки обнаруживалось много общих признаков, но они совсем не походили на британские останки того же возраста.

Кто виноват?

Долгое время Британский музей отказывался предоставить пилтдаунские кости для детального научного анализа. Только в 1949 г. было получено разрешение произвести их фторовую датировку, рентгеновское и изотопное исследования. Эти методы показали, что кости вообще не ископаемые. Черепная коробка принадлежала современному человеку — ей было каких-нибудь несколько сот лет, а нижняя челюсть — орангутангу. Ее просто покрасили и сточили зубы.

|

Череп, реконструированный Смит-Вудвордом, напоминал обезьяний (слева], а второй (справа] мог бы принадлежать и питекантропу. |

Две эти реконструкции приводили к различным представлениям о Пилтдаунском человеке. |

Подозрение пало на тех, кто вел раскопки,

особенно на Доусона. Как археолог-любитель, он неплохо разбирался в том, что

касается ископаемых останков, а такое «открытие», как Пилтдаунский человек,

могло принести ему широкую научную известность. Но улик против Доусона не было,

а мотивы других участников событий остались неясными.

Когда-то Европу и Ближний восток населяли неандертальцы — подвид человека разумного, названный в честь долины около Дюссельдорфа в Германии, где в 1856 г. найдены изготовленные ими орудия. По причинам, которые лишь начинают проясняться, они проиграли битву за существование и вымерли более 30 000 лет назад.

|

Неандертальцы жили популяциями, состоящими из мелких трупп. Ходили на охоту, добычу жарили на кострах. |

Большую часть XX в. ученые смотрели на неандертальцев без особого уважения. Марселлен Буль из Музея естественной истории в Париже описывал их как «огромных и неуклюжих людей, с массивным сильным телом и с головой, толстая черепная коробка и челюсти которой демонстрируют преобладание чисто животных, инстинктивных функций над мыслительными процессами».

|

Анализ костных останков из Кро-Маньон показывает, что такие люди жили бок о бок с неандертальцами несколько тысяч лет. |

Следы неандертальцев или их ближайших предков появляются в Европе примерно 400000 лет назад. Некоторые специализированные признаки черепа (костные валики над глазницами, выступающий нос, плоские скулы, отсутствие подбородочного выступа, крупные лопатовидные резцы) и массивное в целом строение скелета позволяют легко распознавать их останки. Ученые спорят, была ли у неандертальцев речь, но их групповая жизнь, безусловно, требовала развитой системы общения. Они пользовались огнем, изготовляли довольно сложные каменные и костяные орудия, охотились на крупных травоядных. Погребения свидетельствуют, что они заботились о достойном переходе своих умерших в мир иной.

Загадочное вымирание

Примерно 35000 - 30000 лет назад неандертальцы исчезли. В это время по Европе, возможно, из района своего возникновения на Ближнем Востоке начал распространяться другой подвид людей — современного анатомического типа (Homo sapiens sapiens). Впервые его следы найдены в 1868 г. на каменистых берегах реки Везер в центральной части Франции. Здесь в пещере Кро-Маньон сохранились могилы трех мужчин, женщины и ребенка. Этих людей назвали кроманьонцами.

Оба подвида человека сосуществовали на территории нынешнего

Израиля примерно 10 000 лет, а во Франции не менее 5000 лет. Некоторые ученые

полагают, что более развитые кроманьонцы попросту истребили своих неуклюжих

конкурентов неандертальцев. Однако такой геноцид представляется маловероятным.

Согласно другой теории, неандертальцы вымерли от какой-то эпидемии, заразившись

от кроманьонцев, которые оказались более устойчивыми. Это тоже сомнительно:

неандертальцы жили изолированными популяциями, состоявшими из отдельных групп

собирателей и охотников, от силы по 30 человек вместе. Риск распространения

инфекции в таких условиях минимален.

Техническое превосходство

Многие ученые считают, что вымирание неандертальцев было вызвано технологическим превосходством кроманьонцев. Хотя первые пользовались метательными орудиями, например копьями, и обрабатывали помимо камня также кости и рога северного оленя, человек современного типа заметно усовершенствовал охотничий инвентарь, что позволило ему выжить с наступлением примерно 34000 лет назад очередного оледенения. Конкуренция за пригодные для охоты места могла привести к голоду и массовой гибели неандертальцев. Повышение же смертности всего на 1 - 2% способно уничтожить популяцию всего за 1000 лет.

|

Орудия кроманьонцев превосходили по качеству неандертальские каменные наконечники копий и скребки. |

Работы доисторических пещерных художников — окно в исчезнувший мир, во времена, когда по равнинам Европы бродили бизоны и мамонты. Открытие подземных художественных галерей потрясло мир. Первой стала пещера Каско с картинами возрастом 17000 лет. Затем были находки Коске — им 28000 лет. Но открытие в 1994 г. пещеры Шове на юге Франции позволило новыми глазами взглянуть на художественного гения человечества.

|

Бык из Ласко — каприз художника или магический символ, которым заклинали дух животного перед охотой? |

Три спелеолога не могли поверить глазам: пробравшись по длинному узкому туннелю, они на глубине десятков метров попали в обширную галерею. На одной из стен были нарисованы охрой три линии и маленький красный мамонт. Жан-Мари Шове, Эльет Брюнель-Дешан и Кристиан Ийер дошли до конца камеры и оказались в окружении бизонов, носорогов, мамонтов, лошадей, медведей, диких кошек, оленей, как будто бегущих по стенам пещеры.

Открытие этой потрясающей художественной галереи

каменного века произошло в декабре 1994 г. на юге Франции в долине реки Ардеш

(приток Роны). Пещера Шове, названная в честь одного из первопроходцев,

относится к важнейшим археологическим находкам современности отчасти благодаря

самим рисункам, но главным образом из-за того, что она позволила иначе взглянуть

на процесс зарождения живописи. С новой силой вспыхнула дискуссия на старую

тему: кем были первые художники?

Точная копия

Долгое время пещера Ласко в департаменте Дордонь в центральной части Франции была самой известной доисторической стоянкой. Славу ей принес высочайший художественный уровень настенных росписей возрастом 17000 лет.

Их открытие в 1940 г. вызвало огромный приток туристов, а вместе с тем и опасения, что рисунки пострадают от повышения влажности, неосторожных прикосновений и просто вандализма. Пещеру закрыли для посещения в 1963 г., но в 1983 г. начала работу ее точная копия. Ежедневно туда приходят более 2000 туристов. Некоторые из них пересекают пол-Европы, чтобы полюбоваться хотя бы имитацией шедевров.

|

Радиоуглеродный анализ

Исследуя древесный уголь, которым рисовали наши

предки, можно установить возраст их творений с точностью до

нескольких сот лет. Радиоуглеродный метод позволяет датировать органические остатки возрастом до 50000 лет. |

Первый взгляд на рисунки незабываем. Каждое

животное будто вырастает из скалы. Спина лошади уходит в расселину, мышцы бизона

набухают каменным выступом, шея быка повторяет контур карниза. Художники из

Ласко использовали неровности стены, чтобы придать своим творениям объемность. В

мерцании факелов звери словно оживают и заполняют полумрак.

Подручные средства

Чтобы имитировать Ласко, надо было понять технику доисторических мастеров. Как они рисовали? Откуда брали краски? Чем их наносили?

Воспроизводя труды наших предков, художники и

археологи работали бок о бок. Ученые рылись в земле в поисках охры (красной

смеси гидроксидов железа и марганца), гематита, угля и цветной глины — того

сырья, растирая которое, древние получали свои краски. Экспериментируя,

художники наносили их на камень пальцами, кусочками меха, пучками травы или

порошком, выдуваемым из соломинок или птичьих костей. Как и предки, они работали

при колеблющемся свете горевшего в пещере огня.

Подводная живопись

В 1985 г., почти через полвека после открытия Ласко, профессиональный аквалангист Анри Коске наткнулся на другую доисторическую сокровищницу. Между Касисом и Марселем у южного побережья Франции на глубине 35 м он нашел грот, вызвавший переполох среди ученых. Самым древним известным науке изображениям людей и животных 35000 лет, но их не сравнить с великолепной настенной росписью, которая скрывалась под водой.

|

В пещере Шове посетителя встречают 300 великолепных рисунков и гравюр. |

Анри Коске, открывший названную в его честь пещеру, допускает, что силуэт ладони может быть подписью древнего художника. |

Радиоуглеродная датировка показала, что гроту

более 28 000 лет. Здесь перед зрителем предстают охотничьи сцены ледниковой

эпохи. Изображения низкорослых лошадей, трех пингвинов, медузы, крупного оленя и

других животных, как и призрачные силуэты ладоней на фоне распыленной красной

охры, можно считать шедеврами древнего искусства.

Рождение живописи

Настоящая сенсация произошла в 1995 г., когда точная датировка рисунков в пещере Шове заставила специалистов пересмотреть свои взгляды на появление искусства. Эти находки позволяют утверждать, что доисторические люди начали восхождение к вершинам изобразительного мастерства как минимум 33000 лет назад — гораздо раньше, чем предполагали ученые.

Некоторые сравнивают пещерную живопись Шове с манерой голландского художника Винсента Ван Гога. Однако разница в том, что неизвестные мастера создали свои работы одними из первых в мире и, скорее всего, по совсем другим причинам. Как показывают последние исследования, некоторые рисунки дополнялись потомками уже в конце каменного века, спустя несколько тысяч лет.

Итак, концепцию постепенного, потребовавшего многие тысячелетия развития искусства можно считать устаревшей. Даже ее убежденные сторонники вынуждены признать, что древнейшая пещерная живопись в пещере Шове — одно из наиболее совершенных творений доисторических художников. Натуралистичность изображений, аккуратность в проработке деталей в сочетании с умышленной размытостью контуров, использование перспективы — все это свидетельствует об исключительном мастерстве. Талант позволял людям каменного века передавать не только относительные размеры существ, но и характер их движений.

К сожалению, остается неясным, зачем люди стали

рисовать. Связана ли пещерная роспись с магией или религиозными культами?

Возможно, ответы на эти вопросы таит какой-то другой, еще не открытый подземный

музей.

Более полувека назад вокруг клада древних объектов в Глозеле (департамент Алье, Франция) разгорелся ожесточенный спор между археологами. Является ли находка Эмиля Фрадена остатками забытой высокоразвитой культуры или просто набором не слишком умелых подделок?

|

Долина, где найден Глозельский клад. |

1 марта 1924 г. французский фермер Эмиль Фраден пахал свое поле. Внезапно земля под его плугом осела. В открывшейся яме Фраден нашел несколько старых глиняных горшков, которые он тут же разбил, надеясь, что это клад. Однако ни одной монетки там не оказалось. Фраден продолжил поиски и раскопал еще несколько сосудов, а также плоские камни, кости, каменные орудия и глиняные таблички, покрытые загадочными письменами. Фермер показал находки местному учителю, интересовавшемуся археологией.

Археолог-любитель Антонен Морле объявил, что речь идет о доисторических объектах возрастом не менее 12000 лет. Однако его вывод встретил суровую критику специалистов, считавших находку фермера очередной мистификацией. Морле обвинил критиков в профессиональной зависти и искажении фактов. Последовала серия судебных разбирательств, сопровождаемая публикациями с обеих сторон памфлетов и официальных заявлений. Франция разделилась на два лагеря: видевших в находке следы неизвестной доисторической культуры и тех, кто считал Глозельский клад фальшивкой.

Глиняные таблички

Если найденные объекты действительно такие древние, значит, письмена на глиняные таблички нанесены в Европе, а не на Ближнем Востоке. А именно там незадолго до этих событий была открыта шумерская клинопись, которая считается древнейшей в мире системой письма, возникшей примерно 5000 лет назад. Загадку удалось частично разгадать только в 70-х годах, когда появились более точные методы датировки. Радиоуглеродный анализ позволил установить возраст органических остатков, а термолюминесцентный метод — время обжига глины, из которой сделаны горшки. Но и это не разрешило проблему. Исследования показали, что табличкам около 2000 лет — они галло-римской эпохи, зато некоторым костям 15000 лет. И это еще не все: на камнях и костях вырезаны значки, относящиеся, очевидно, к каменному веку.

|

Одна из глиняных табличек, найденных в Глозеле. |

Такой разброс данных, казалось бы, подтверждает версию о

мистификации: разный возраст объектов показывает, что это не стоянка

доисторического человека. По мнению скептиков, какой-то шутник собрал древние

вещи и покрыл их письменами. Однако сторонники подлинности клада против такого

объяснения: датировка подтвердила, что находкам тысячи лет. В 80-х годах

Министерство образования и культуры начало там новые раскопки. Но пока ничего не

найдено.

Версии легенды о всемирном потопе известны в разных частях света. Не основан ли миф о ковчегах и спасшихся праведниках на какой-то реальной широкомасштабной катастрофе, глубоко врезавшейся в память незнакомых друг с другом народов?

|

На 11 -й табличке «Сказания о Гильгамеше» Утнапиштим рассказывает Гильгамешу, как спасся от потопа. |

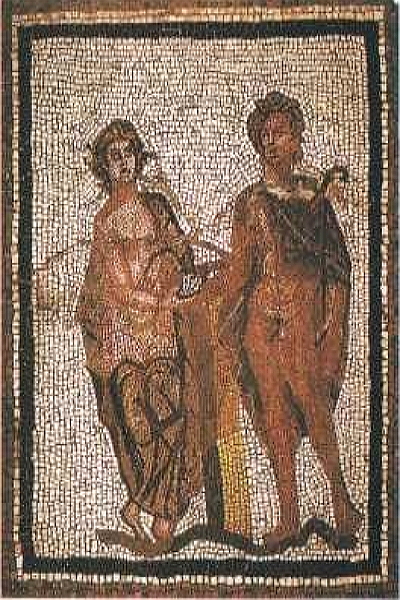

Всемирный потоп описан в Ветхом Завете. Библейская история о Ноевом ковчеге скомпилирована из двух текстов, появившихся между VIII и VI вв. до н.э. в Израильском и Иудейском царствах. Однако древнейшая версия потопа дошла до нас из Двуречья (территория современного Ирака). Шумерский текст III в. до н.э. пересказывает знаменитое вавилонское «Сказание о Гильгамеше», записанное почти на 2000 лет раньше. В этом эпосе герой Утнапиштим повествует легендарному правителю Гильгамешу, как спасся от уничтожившего все потопа, посланного на землю богами.

|

Мозаика в соборе Святого Марка в Венеции изображает людей, тонущих при наводнении. |

Существует и множество других версий. У майя в

Центральной Америке роль Ноя играет богобоязненный Тапи; в персидском своде

текстов, известном под названием «Вендидад», от потопа спасается Иима; в одной

из индийских легенд его зовут Ману, а в древнегреческом варианте — Девкалион.

Потоп упоминается в мифологии китайцев, полинезийцев и австралийских аборигенов,

знаком инкам в Перу и индейцам Северной Америки. А в Африке о нем слышали лишь

немногие племена.

Хаос и новое начало

Миф о потопе всегда подразумевает гибель и возрождение. Уничтожение грешного человечества Божьей волей означает возврат к хаосу, однако такой конец света — дело поправимое. Из-под воды вновь появляются символы исходного акта творения: девственная земля, избавленная от пороков очищающей силой воды. А на ней избранные праведники дают начало новому человечеству. В каждой из версий героя заранее предупреждают о неизбежной катастрофе. Ной и Иима узнают об этом непосредственно от бога-творца, другие герои — от одного из своих богов. Так, Утнапиштиму весть о том, что не все люди погибнут, приносит вавилонский бог Эа. В греческой мифологии о планах Зевса предупреждает Девкалиона его отец Прометей. А Ману узнает новости от бога в образе рыбы.

|

|

|

|

На этой иллюстрации к средневековой рукописи изображен Ноев ковчег, плывущий по океану, поглотившему самые высокие горы. |

|

Почти во всех историях боги велят строить судно: Ной сооружает ковчег, Девкалион со своей женой Пиррой — плавучий сундук, а в легендах североамериканских индейцев фигурирует плот из древесных стволов. Исключение — персидская версия: здесь избранные спасаются от воды на сохранившемся клочке суши. Большинство героев берут с собой на борт не только свою семью, но и много разных животных и растений. Ной, например, отбирает в ковчег по паре производителей всех видов тогдашней фауны.

Затем появляется вода. В «Сказании о Гильгамеше» это ливень, не стихающий семь суток; в Библии дождь идет сорок дней и ночей, пока море не подступает к вершинам гор. В «Вендидаде» паводок вызывается дождем и таянием снега после суровой зимы. Корабли носятся по бушующему морю и пристают к выступающей из воды горе. В индийском варианте посланная богами рыба оттаскивает лодку к Гималаям и привязывает ее к дереву.

|

В индийской легенде посланная богами рыба спасает Ману от потопа, оттащив его лодку к выступающим из воды вершинам Гималаев. |

После отступления вод выжившим велено

размножаться и создаюсь новую цивилизацию. Девкалион и Пирра, шествуя по земле,

бросают за собой камни, которые превращаются в людей. Ману приносит жертву

богам, и они посылают ему жену. В Ветхом Завете Бог благословляет Ноя, его

семейство и животных — им предстоит вновь заселить землю.

Мнение ученых

Разные легенды о потопе во многом совпадают. События развивались почти одинаково в удаленных друг от друга регионах. Возможно, коллективная память не подвела человечество. Такой версии придерживаются многие специалисты.

Во всех случаях говорится о сильном продолжительном дожде, который можно приписать резкой климатической флуктуации во время древнего каменного века (палеолита). Однако ливень даже библейских масштабов не мог привести к такому страшному наводнению. Поэтому сторонники климатической теории допускают, что к концу последнего оледенения, т. е. 14000 - 8000 лет назад, повышение температуры привело к быстрому таянию массивных, формировавшихся тысячелетиями ледниковых покровов. Это вызвало стремительное повышение уровня Мирового океана и катастрофические наводнения.

|

Библейский потоп И сказал Бог Ною: «Я истреблю всякую плоть... ибо земля наполнилась от них злодеяниями... Сделай себе ковчег из дерева гофер... И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых: мужеского и женского пола... И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода... так что покрылись все высокие горы... Истребилось всякое существо... остался только Ной и что было с ним в ковчеге». |

|

Французский климатолог А. Капар детализирует эту теорию. Причиной потопа был огромный ледник, покрывавший северную часть Скандинавии. Резкое потепление привело к его растрескиванию и падению колоссального айсберга в Балтийское море. Это подняло гигантскую приливную волну, которая перекатилась через Восточную Европу в Средиземное море.

Другие ученые смотрят на миф иными глазами. В

конце ледниковой эпохи произошла экономическая революция. С повышением

плодородия земли кочевые группы охотников и собирателей осели и стали заниматься

сельским хозяйством. Библейская легенда о Ное отражает именно эту тенденцию:

создание запасов семян и животных-производителей и заселение определенной

территории, вероятно, освободившейся после крупного наводнения.

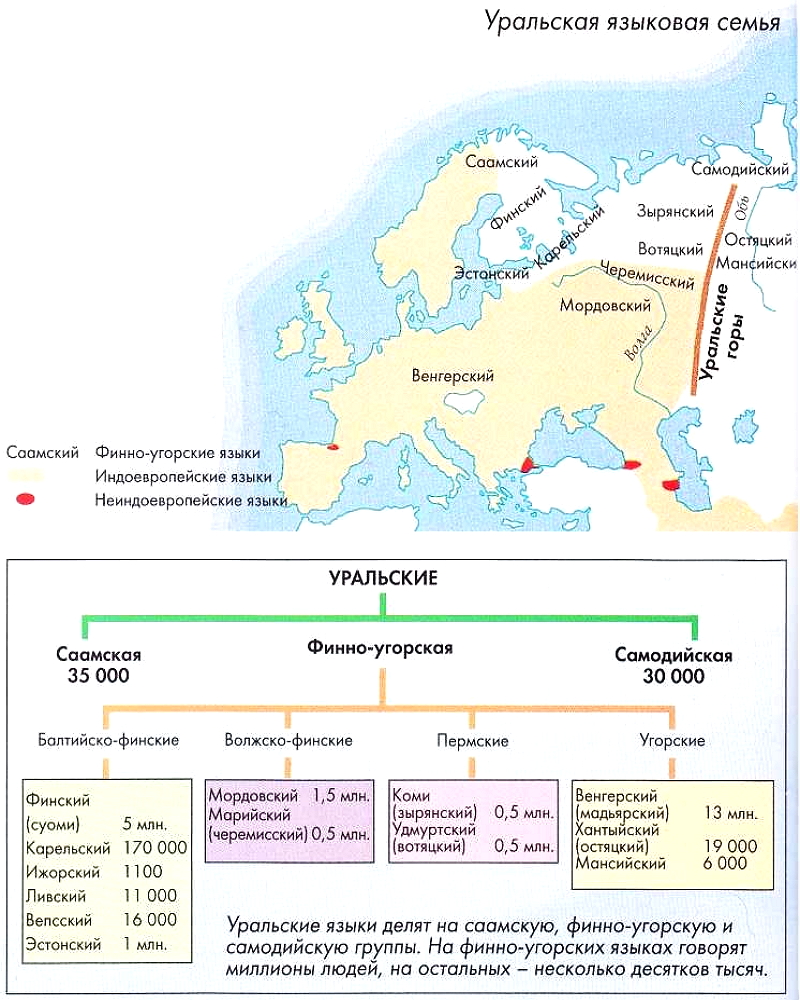

Большинство жителей Европы и множество народов за ее пределами говорят на языках индоевропейской семьи. Об их происхождении мало что известно, поскольку давшие им начало древние наречия исчезли задолго до появления письменности.

|

Печать царя Мурсилиса II (примерно 1349 - 1315 гг. до н. э.) с надписью на вымершем хеттском языке, относящемся к индоевропейской семье (найдено в Рас-Шамре, Сирия). |

По сравнению с другими континентами современная Европа в

лингвистическом отношении однородна. Подавляющее большинство ее жителей говорят

«по-индоевропейски». Однако разница между языками весьма велика: англичанину

понять русского или армянина ничуть не легче, чем баска или венгра,

представляющих другие языковые семьи.

Каждый второй

Все, кто говорит на индоевропейских языках, составляют почти половину человечества. В их распоряжении 200 - 300 живых языков, в том числе пять «больших» (английский, хинди, португальский, испанский и русский) и множество «малых», т. е. используемых на небольшой территории местными жителями (например, исландский или сардинский).

С конца XV в. великие географические открытия европейцев и их

колониальная экспансия привели к распространению некоторых индоевропейских

языков на другие части света. Речь идет прежде всего о языках германской и

романской (основанной на латыни) групп: к первой относятся английский,

голландский и т. д.., а ко второй — испанский, португальский, французский и др.

Рост Российской империи распространил русский язык (славянской группы) на весь

север Азии.

Письменность

Языкам одной семьи не обязательно соответствует общая система письма. Она в большей степени зависит от религиозных и социально-политических традиций, господствующих в регионе. Так, из пяти самых распространенных в мире систем индоевропейцы используют не менее четырех: латиницу, кириллицу, арабское письмо и деванагари.

Латинский алфавит, шире всего применяемый на планете, был создан в Древнем Риме, а затем проник в регионы, попавшие под влияние римско-католической церкви — прежде всего Западную Европу, а также в католические страны ее центральной и восточной частей. Впоследствии им стали пользоваться и протестанты. Кириллица, созданная на основе греческого алфавита, характерна для православно-славянской части Восточной Европы; этими буквами до середины XIX в. писали даже румыны, относящиеся к романской группе, но исповедующие православие.

Начиная с VII в. распространение ислама по Ближнему Востоку, Северной Африке, Южной и Центральной Азии принесло арабский алфавит персам, курдам, пуштунам и некоторым жителям Индостана, говорящим на разных языках, но одной индоевропейской семьи. Современные языки севера Индии, в частности хинди и санскрит, записываются системой деванагари. Индоевропейцы пользуются и другими, древними алфавитами, например греческим, послужившим основой для латиницы, кириллицы и армянского письма.

|

Ветвистое дерево

В начале XIX в. лингвисты обнаружили сходство в текстах, написанных на санскрите и древнегреческом. Затем сравнительные исследования стали выявлять фонетические и грамматические аналогии во многих языках Европы и Азии. Это привело к концепции общего праязыка, от которого произошли все современные. Можно говорить о родословном индоевропейском (раньше говорили — индогерманском) древе, давшем крупные ветви (романскую, германскую, славянскую, индоарийскую), которые затем разделились на более мелкие молодые побеги (например, французский, итальянский, испанский и португальский языки романской группы). Но каким же был этот праязык? Где и когда на нем говорили?

Родина индоевропейцев

Большая трудность для лингвистов в том, что письменных памятников - этого общего исходного языка нет — на нем говорили задолго до изобретения письменности. Древнейшие известные тексты — микенские, ведийские и хеттские датируются II тысячелетием до н. э., а в то время отдельные индоевропейские языки уже сильно отличались друг от друга. Формирование их в виде диалектов и внешнее обособление произошло примерно 6000 лет назад в ходе кочевого расселения носителей. Небольшой словарь праязыка, реконструированный лингвистами, позволил предполагать, что говорившие на нем люди занимались земледелием и скотоводством и жили крупными семьями с отцовской системой родства. В нем использовалось множество приставок, суффиксов и окончаний, так что слова были в среднем длиннее, чем сейчас.

|

|

Самым сложным остается вопрос о родине индоевропейцев. Сравнение словарей древнейших языков позволяет проследить миграции народностей и выявить район их происхождения. Пути миграции не всегда прямые, этносы смешиваются с другими этносами, обмениваются с ними новостями, а значит, и словами. В результате связи между культурами и языками быстро размываются. Трудно точно сказать, где жили первые индоевропейцы. По мнению некоторых ученых, они оставили нам доисторическую Курганную культуру, расцветшую в степях западнее Уральских гор в VI тысячелетии до н. э. Но это одна из теорий, не лучше той, что называет родиной индоевропейцев Центральную Европу.

Находка мумифицированных останков человека каменного века на одном из ледников Эцтальских Альп в Австрии стала мировой сенсацией. Однако этот «Снежный человек» остается загадкой для ученых. Трудно понять, как он оказался здесь, в этой одинокой ледяной могиле на высоте 3000 м над уровнем моря.

|

Знаменитый альпинист Райнхольд Месснер и его товарищ Ханс Каммерландер, случайно оказавшиеся рядом с местом, где нашли Этци, осматривают его мумию. |

19 сентября 1991 г. немецкие альпинисты Эрика и

Хельмут Зимон наткнулись на перевале Хауслабйох в Эцтальских Альпах на страшную

находку: из ледника торчало иссохшее тело лежащего ничком человека, обтянутое

напоминающей пергамент кожей. Правая его нога в кожаной обуви, набитой сеном,

еще была под тонкой ледяной коркой. Прибывшие на место любопытные и оповещенные

о находке исследователи обнаружили еще множество разбросанных вокруг тела вещей,

в том числе медный топорик и охотничье снаряжение. Спустя несколько дней труп

был извлечен из ледника и переправлен на вертолете в Инсбрук.

Начало расследования

Все ученые согласились, что находка Этци, как окрестили этого человека, — настоящая сенсация. Возраст останков определяли радиоуглеродным методом в нескольких лабораториях разных стран независимо друг от друга. Были приняты во внимание и особенности вещей, найденных рядом с трупом. Все это позволило определить примерную дату смерти человека — около 3300 г. до н.э. Ученых заинтересовало также и то, почему тело так хорошо сохранилось на протяжении 5000 лет. До сих пор самым древним вытаивавшим из ледников трупам было не больше нескольких сот лет.

Место происшествия

Тело находилось не в центре ледника, а в небольшой расселине среди скал у его края. Эта расселина заполнилась на всю глубину водой, которая затем замерзла.

Движения основной массы льда происходили вверху и этой его части не затрагивали. Будь это не так, вряд ли от «Снежного человека» что-нибудь уцелело бы.

|

Мокасины Этци были набиты сеном — один из них еще сохранился на правой ноге мумии. |

Согласно заключению ученых и криминалистов, добротная экипировка Этци вполне позволяла ему выдержать суровые условия Эцтальских Альп. Он носил меховую шапку и сплетенную из травы накидку, очевидно, для защиты от дождя. Под накидкой были куртка и юбка из сшитых кусков шкуры. Такие же гетры защищали от альпийского холода ноги. Обувью служили кожаные мокасины, утепленные толстым слоем сена. У Этци нашли орудия для разведения огня, а также короб из бересты, вероятно, использовавшийся для хранения горячих углей, которые добывались в то время с большим трудом.

Лук и стрелы позволяли добывать дичь, но, судя по

всему, Этци не был профессиональным охотником. В то время люди уже занимались в

основном земледелием и скотоводством. Ученые считают, что Этци, скорее всего,

был пастухом. Возможно, он пас скот на высокогорных лугах, а при случае охотился

на диких животных.

Смерть во льдах

Что же погнало Этци в его последний роковой путь так высоко в горы? По мнению ученых, его лично могли преследовать враги или на его деревню мог кто-то напасть. Об этом говорят несколько переломов ребер, полученных человеком незадолго до его гибели в горах. Если он был пастухом, то, вероятно, решил спрятаться от преследователей в труднодоступной, но хорошо знакомой ему местности.

|

Медный топорик с тисовой рукояткой. |

Несмотря на мучительную боль, он карабкался все

выше и выше, пока хватало сил. На холодном перевале Хауслабйох его вполне могла

застигнуть непогода. Наверное, похолодало и пошел снег. Этци укрылся в расселине

между скалами, поел вяленого мяса и стал бороться со сном. Он знал, что

проснуться уже не сможет. Однако усталость взяла свое — он лег и задремал. Через

несколько часов его замерзшее тело накрыло толстым слоем снега.

Герой Древнего Двуречья Гильгамеш — первый в мировой литературе персонаж, стремящийся к бессмертию. А был ли у этой легендарной личности реальный прообраз?

|

Сверхчеловеческая сила Гильгамеша позволяла ему укрощать львов, что и показано на барельефе. |

С незапамятных времен люди мечтают о героях, которые овладели бы высшей мудростью и разгадали тайну вечной жизни. Первым из тех, кто пытался это сделать, стал в мировой литературе Гильгамеш.

«Сказание о Гильгамеше» намного старше гомеровской «Илиады» и великого индийского эпоса «Махабхарата». Это, безусловно, один из древнейших художественных текстов в мире, поскольку впервые был записан шумерами в середине II тысячелетия до н. э.

Многочисленные фрагменты «Сказания», существующего в нескольких

вариантах, найдены в различных районах Ближнего Востока. Самый полный текст

обнаружен в Ниневии, где была знаменитая библиотека ассирийского царя

Ашшурбанипала. Эта версия легенды датируется VII в. до н. э. и записана на 12

глиняных табличках, три из которых утеряны. Кстати, здесь же рассказывается о

великом потопе — вавилонском аналоге библейского события.

Полубог-получеловек

Герой этого эпоса не совсем мифический персонаж: барельефы в шумерских храмах изображают подвиги Гильгамеша. По-видимому, он жил примерно в 27 столетии до н. э. и правил городом-государством Урук на юге Двуречья (Месопотамии). Скорее всего, царство его процветало, поскольку при нем были построены мощные городские стены и внушительные храмы, остатки которых сохранились до наших дней. Прославился ли реальный Гильгамеш другими деяниями, кроме этого монументального строительства, сказать трудно. Согласно месопотамским легендам, он был сыном богини Нинсум, т. е. сверхъестественным существом. Однако, несмотря на божественное происхождение, признавал себя смертным и даже в эпосе выступает наделенным вполне человеческими слабостями.

Дружба и смерть

Гильгамеш — герой эпоса, но одновременно и тиран, подданные которого стонут от тягот постоянных войн. Чтобы избавиться от царя, народ требует, чтобы он сразился с Энкиду — «диким человеком», сотворенным богами Урука в качестве достойного противника их правителю.

|

Развалины Урука дают основание судить об амбициях его правителей. |

Единственная битва заканчивается вничью, а соперники становятся неразлучными друзьями. Вместе они совершают сверхчеловеческие подвиги, например убивают великана Хумбабу, охранявшего ливанский кедровый лес, и небесного быка, которого наслала на Урук богиня Иштар в наказание за то, что Гильгамеш отверг ее любовь. Это вызывает гнев богов, и они разлучают друзей, наслав на Энкиду смертельную болезнь. Потрясенный смертью друга, Гильгамеш отправляется на поиски вечной жизни.

Странствия приводят его в страну по ту сторону вод смерти, к Утнапиштиму, древнему мудрецу, пережившему всемирный потоп и получившему в дар от богов бессмертие. Чтобы заслужить бессмертие, Гильгамеш должен не спать семь дней и семь ночей, но герой испытания не выдерживает. Сжалившись, Утнапиштим все же объясняет ему, как достать цветок вечной молодости, однако у Гильгамеша этот цветок похищает змея. Так что он все же остается смертным, хотя и правит своим народом целых 126 лет.

Вечные вопросы

«Сказание о Гильгамеше» вызывает интерес во всем мире отчасти

потому, что в нем подняты важнейшие для людей темы: отношения с богами, дружба,

гордость и гнев, беззащитность, любовь, смерть и даже смысл жизни. Герой ищет

ответы на вечные вопросы, и это дает ему реальный шанс стать бессмертным.

Даже спустя 5000 лет после завершения строительства пирамида Хеопса в Египте остается техническим шедевром. Ее создатели не оставили чертежей, которые объясняли бы, как она возводилась. Не вполне ясно также, зачем это делалось. Такое впечатление, что кто-то нарочно загадал будущим поколениям неразрешимую загадку.

|

Так фантазия художника представляет строительство пирамид (из одного венгерского журнала). |

Она стоит так, чтобы быть заметной издалека, и

чем ближе к ней подходишь, тем сильнее влияние ее чар. Самая большая из пирамид

на плато Гиза к юго-западу от современного Каира построена примерно в 2580 г. до

н.э., как считается, по указаниям фараона Хеопса (Хуфу). Даже применяя новейшие

научные методы, ученые не могут раскрыть все тайны этого циклопического

сооружения.

Гигантское строительство

Все в этой пирамиде поражает масштабами. Своим квадратным основанием с длиной стороны 233 м она занимает площадь более 5 га, а исходная высота 146,6 м (сейчас 138 м) придает этому геометрическому телу объем около 2600000 куб. м. Сложена пирамида из 2,3 млн. каменных блоков весом от 2,5 до 30 т.

Из-за несовершенства каменотесных орудий (они

были бронзовыми, слишком мягкими) египтяне выбирали блоки, не требующие

значительной обработки. Возможно, в каменоломнях и на строительной площадке

использовались хитроумные подъемно-транспортные системы. Однако эти гипотезы

нельзя проверить. Описания, оставленные греческими историками Геродотом (440 г.

до н.э.) и Диодором (50 г. до н.э.), дополняют, вероятно, древние источники,

бывшие в распоряжении этих авторов, их собственными соображениями. Геродот

пишет, что египтяне для поочередной укладки блоков ярусами использовали

деревянные машины. Диодор считал более вероятным, что для подъема камней

насыпались земляные пандусы.

В поисках ответа

В средние века люди верили, что строители пирамид умели летать сами или пользовались коврами-самолетами. В наши дни археологи предпочитают опираться на письменные источники. Сначала они больше доверяли Геродоту и считали, что при постройке пирамид применялись механические приспособления типа катков, лебедок и рычагов, приводимых в движение рабочими.

|

Ближе к небу

|

Затем, когда были раскопаны остатки пандусов и

найдены их описания в египетских гробницах, победило мнение Диодора. С тех пор

одни египтологи считают, что насыпи шли параллельно сторонам пирамид, а другие —

что перпендикулярно, уменьшаясь в размерах с приближением к вершине. Согласно

обеим теориям, сверху пандусы покрывались мокрой глиной, чтобы легче было тянуть

по ним салазки с каменными блоками. Эти салазки тащили наверх бесконечные

колонны рабочих, большинство которых составляли рабы.

Факты и домыслы

Хотя сама технология постройки пирамид теперь более или менее ясна, мы до сих пор не знаем, зачем египтянам потребовалось прилагать столь чудовищные усилия для их возведения.

Историки и археологи сходятся в одном: эти сооружения представляют собой монументальные гробницы правителей от 3 до 13 династий (примерно 2670 - 1650 гг. до н. э.). Кроме того, каждое из них, по-видимому, часть обширного архитектурного ансамбля такого же назначения.

|

Привязка к звездам? |

Однако в Гизе этот взгляд демонстрирует свою как минимум неполноту. И Геродот, и Диодор указывают, что приказал построить пирамиду Хеопс, но ни один автор не утверждает, что Хеопс был в ней похоронен. Единственный найденный внутри саркофаг оказался пустым. На протяжении столетий это порождало различные гипотезы, порой самые фантастические. Одна из навеянных Библией версий даже отводит Великой пирамиде роль гигантского зернохранилища. С XIX в. адепты псевдонауки пирамидологии лихорадочно ищут ключ к тайне, скрытой в геометрии этого сооружения. Одни видят в ней просто демонстрацию технологического уровня, достигнутого Египтом к эпохе Хеопса. Другие, однако, склонны искать в размерах и пропорциях пирамиды зашифрованное пророчество о будущих важнейших событиях мировой истории.

Новые перспективы

Если искать секреты там, где их нет, можно легко проглядеть настоящую тайну. Серьезные египтологи не устают повторять, что Великая пирамида строилась как гробница. Пока в ней обнаружены три камеры, связанные между собой сетью переходов. Самая крупная из них, царская, содержит саркофаг, в котором могли лежать останки фараона Хеопса. Сейчас там пусто, но не исключено, что усыпальницу разграбил мусульманский халиф Аль-Меймун, проникший в это священное место в IX столетии. Есть и еще одно обстоятельство: в потолке этой камеры видны трещины, появившиеся еще до завершения строительства. Какой же фараон захочет быть погребенным в грозящем обвалиться склепе? Если его здесь не похоронили, значит, пирамида сыграла роль гигантского кенотафа — символической гробницы.

|

Вход в пирамиду с его перемычкой, несоразмерно крупной по сравнению с отверстием. |

Даже спустя столетия, после всех раскопок и

исследований, пирамида Хеопса таит в себе еще множество сюрпризов. Недавно

немецкий инженер Рудольф Гантенбринк запустил в один из самых узких ее туннелей,

куда не пролезть человеку, робота-кинооператора с дистанционным управлением. В

конце коридора оказалась огромная дверь. Что за ней, до сих пор неизвестно.

|

|

|

Пирамида в разрезе: А) Царская камера; В) Камера царицы; С) Незавершенная камера; D) Вентиляционная шахта. 1) Вход в пирамиду; 2), 3), 4) Туннели; 5) Туннель, ведущий вниз; 6) Широкая галерея. |

Точно так же, как круг, крест или спираль, лабиринт — это древний символ, свойственный разным культурам. На протяжении столетий он приобретал множество разных значений, но происхождение его до сих пор остается загадкой.

|

Камень викингов с узором в виде лабиринта (V в.). |

В современном представлении лабиринт — это путаница коридоров и

тупиков, созданная для забавы, состязания или научных опытов. В таком качестве

он существует два последних столетия. Однако символика лабиринта появилась

тысячи лет назад. Она была известна в разных частях света и занимала особое

место в религии, философии и литературе далеких друг от друга культур.

Рождение лабиринта

Где, когда и как впервые возник этот символ, точно неизвестно. Даже происхождение слова «лабиринт» теряется в глубине веков. Разные авторы находили в нем греческие, ивритские, египетские, латинские корни. Форма лабиринта, как и его название, тоже загадка. В Европе он связан с островом Крит и мифом о Минотавре — чудовище с бычьей головой и человеческим телом, родившемся от связи жены критского царя Миноса с быком, подаренным ему морским богом Посейдоном. В ужасе от вида чудовища — свидетельства измены жены — царь велел бежавшему из Афин мастеру Дедалу построить огромную тюрьму с запутанными переходами, чтобы нельзя было оттуда выбраться. В этот лабиринт и заточили Минотавра.

Вдали от Средиземноморья, в Южной Азии, если верить индийскому эпосу «Махабхарата», лабиринт построил волшебник Дрома.

Христианская традиция считает создателем лабиринта славившегося своей мудростью царя Соломона. Лабиринты известны и на другом конце земли — в Перу и Колорадо.

Древнейшее дошедшее до нас сооружение такого типа — в Луццани на итальянском острове Сардиния. Интересно, что знаменитый лабиринт Миноса, скорее всего, никогда не существовал. Некоторые, правда, считают его прообразом не менее известный Кносский дворец этого же царя со множеством комнат, лестниц и извилистых коридоров, где вполне можно было спрятать и Минотавра.

Все дороги ведут в центр

Классический лабиринт — это замкнутая фигура с концентрическим узором линий, сходящихся в центральной точке. Считается, что их тугая спираль символизирует трудности земной жизни, тогда как центр означает смерть и возрождение.

Этим древним символом пользовалась даже христианская церковь. На стенах, колоннах и полах многих средневековых храмов изображен лабиринт. Иногда он восьмиугольный, как в Реймсском соборе на севере Франции, но чаще концентрический, как в Шартрском соборе к юго-западу от Парижа.

Как и в древнегреческом лабиринте, в средневековых узорах только

один вход — символ надежды на спасение, которое ждет вошедшего в центре. Вход

показывает, что истинному христианину нечего бояться вечного проклятия.

Запутанный маршрут лабиринта отражает испытания и страдания, которые суждено

пройти душе на пути к вечному блаженству.

Путь к искуплению

В церквах лабиринт всегда находится в центре нефа у западного портала, как бы на границе между суетным внешним миром и домом Господа. В большинстве случаев вход в лабиринт обращен на запад — к царству мертвых. Согласно библейской Книге Бытия, Эдемский сад, т. е. рай, находится на востоке — оттуда встает солнце. В греческой мифологии врата Аида, царства мертвых, — на западе, Куда солнце садится.

|

Один из последних лабиринтов находился в парках Версальского дворца. Он был предназначен для того, чтобы развлекать посетителей и наводить их на размышления. |

Если верующий разберется в путанице лабиринта, он выйдет из сумрака земной жизни к божественному свету. Но это долгий путь! Чтобы пройти по лабиринту Сансского собора во Франции, надо сделать как минимум 2000 шагов внутри круга диаметром 10 м. Кающиеся грешники ползли по изгибам этого пути на коленях, как бы повторяя восхождение Христа на Голгофу. Поэтому церковные лабиринты иногда называют «дорогой в Иерусалим».

Современный лабиринт

Начиная с XVI в. появляется новый тип лабиринта. Тюрьма Минотавра и крестный путь превращаются в место отдыха и мирных размышлений. Обычно эти лабиринты образованы густыми живыми изгородями. Дорожки между ними проложены так, чтобы попавший в лабиринт быстрее в нем заблудился. План здесь не обязательно концентрический: человек должен стремиться не в самые дебри, а, наоборот, к выходу.

|

Нить Ариадны

Заперев Минотавра в лабиринте, царь Минос приказал

каждые девять лет бросать туда на корм чудовищу семерых юношей и

семерых девушек. Афинский герой Тесей решил избавить Крит от

Минотавра. Но как потом выбраться из лабиринта? |

|

Первые такие лабиринты появились в королевских парках Англии и Франции. Один из самых популярных — в Хэмптон-Корт-Хаусе под Лондоном, а самым знаменитым парковым лабиринтом был версальский около Парижа, который не сохранился.

Новый тип лабиринта не обещал вечного спасения. Он отвлекал от

повседневных забот и учил находить выход. Бесконечные дорожки и тупики не

открывали смысла жизни, но наводили на мысль о ее сложности.

Священный город Абидос в Верхнем Египте был центром культа Осириса. Здесь ежегодно разыгрывались посвященные ему мистерии — инсценировки трагической жизни верховного божества, символизирующие циклы жизни, смерти и возрождения для жителей долины Нила.

|

Жрец Осириса с ковчегом, где якобы покоятся мощи бога, тело которого было расчленено его завистливым братом Сетом. |

В пантеоне египетских богов Осирис, вероятно, самая сложная фигура. Этот бог, обучивший людей земледелию и ремеслам, регулярно умирал и воскресал. Во времена 12-й династии Среднего Царства (1994 - 1781 гг. до н.э.) центром его культа стал город Абидос в 550 км к югу от нынешнего Каира. Здесь совершались особые церемонии — мистерии Осириса, в которых разыгрывались сцены его погребения и возрождения. Благодаря этим празднествам город считался священным и был одним из важнейших религиозных центров страны до греко-римской эпохи.

На основе археологических находок нам известно, что абидосские мистерии были двух типов: инсценировки мифов об Осирисе разыгрывались перед публикой актерами, жрецами или придворными, а в тайных ритуалах участвовали только немногие посвященные.

О тайных ритуалах мы знаем мало, о публичных представлениях — гораздо больше. «Тексты пирамид» (записанные на их стенах примерно в 2500 г. до н.э.) и труды греческого историка Плутарха (I в.) сохранили для нас миф об Осирисе. Согласно «Текстам пирамид», будучи сыном бога земли Геба и богини неба Нут, он унаследовал от отца Египет. Молодой царь решил позаботиться о своих подданных.

Для этого он первым делом отправился на полудикий

юг страны и стал обучать здесь людей земледелию, а также научил их поклоняться

богам. Государственными делами во время его отсутствия занималась его сестра (и

она же его жена) Исида.

Козни Сета

Когда Осирис вернулся с юга, его завистливый брат Сет придумал, как заманить его в ловушку. Во время пира он предлагал всем гостям, среди которых был и Осирис, лечь в большой гроб, обещая подарить его тому, кому он окажется точно по размеру. Когда в этот гроб улегся Осирис, Сет захлопнул крышку и бросил гроб в Нил. Река вынесла его в Средиземное море и прибила к берегу около порта Библ, где сейчас Ливан. Находку доставили местному царю.

|

Торжественная процессия с погребальной ладьей Осириса — символом возрождения. |

Узнав, что случилось с Осирисом, Исида поспешила в Библ, уговорила правителя вернуть ей останки брата-супруга и отвезла их в Египет. Однако как-то ночью Сет обнаружил гроб, разрубил тело покойного на 14 частей и разбросал их по всей стране. По верованиям египтян, душа — ка — связана с его телом, поэтому, уничтожив тело, тем самым лишаешь человека загробной жизни. Однако Исида нашла все части тела мужа, кроме пениса (его она под названием фаллос объявила священным объектом), сложила их в гроб и захоронила в Абидосе.

Выжившая ка Осириса позволила Исиде чудесным образом зачать от него и родить сына Еора — защитника людей от всяческого зла. Его культ тоже был распространен по всему Египту. Став искусным воином, Гор победил Сета, отомстив ему за отца и заявив наследственные права на трон. Сет пытался оспаривать законность его притязаний, но боги были на стороне Гора.

Воскрешение Осириса

В конце абидосских мистерий наступала их кульминация — подъем столба Лжед — увенчанной перьями колонны с четырьмя капителями, аллегорически представляющей Осириса. Сначала она лежит на земле, символизируя мертвого бога. Потом ее поднимают, а в это время исполнители, разделившись на две группы — сторонников Сета и Осириса, притворяются, будто ведут между собой ожесточенный бой. Завершается все победой сторонников Осириса и водружением столба Джед, которое символизирует славное воскрешение доброго бога.

|

Легенда, легшая в основу мистерий Осириса: Исида находит расчлененное тело мужа Осириса (деталь фрески итальянского художника Пинтуриккьо, 1454 - 1513 гг.). |

В этот момент торжественная процессия выносит ладью с великолепно украшенной статуей Осириса. Ладья — это божественное судно, на котором ка Осириса плавает в космосе. Статуя убрана гирляндами цветов, символизирующими триумф. Затем ее уносят назад в храм.

Все эти мистерии насыщены символикой. «Тексты пирамид» и Плутарх сравнивают смерть и возрождение Осириса с циклом посевных и уборочных работ, торжества фактически соответствуют празднику урожая. Древние египтяне связывали наступавшие раз в полгода разливы Нила и приносимое ими изобилие растительности с двукратным воплощением своего бога, а землю считали телом Исиды. Сезон засухи, когда живительные воды реки испарялись, означал ловушку, устроенную Сетом, которому помогала эфиопская богиня Асо, олицетворявшая жаркий ветер из пустыни, свирепствовавший в период перед разливом Нила. Смерть задохнувшегося в гробу Осириса совпадала с минимальным уровнем воды в Ниле. За уборкой урожая шел обмолот, соответствующий расчленению тела бога. Однако слезы Исиды заставляли реку снова выходить из берегов, а затем похороны останков Осириса (время сева) приводили к оплодотворению земли — Исиды ее мертвым братом-супругом. Миф описывал цикл сельскохозяйственных работ, тесно связанный с колебаниями уровня воды в Ниле.

Царская символика

По мнению египтологов, символика возрождения присутствовала и в ритуале интронизации монарха. Смену умершего фараона его наследником сопровождали слова: «Гор, живой царь, становится Осирисом, мертвым царем, который вновь предшествует живому царю Гору в вечном цикле».

|

На заднем

плане страницы колонна Джед с четырьмя капителями и |

Во времена Древнего Царства (2670 - 2160 гг. до н. э.) фараон считался инкарнацией Осириса — его сыном, который соединится с отцом после смерти и сам станет богом. Душа покойного правителя займет на небе место среди богов и оттуда будет осыпать свой народ благодеяниями.

|

Гимн Осирису

|

Остров Крит стал колыбелью легендарной цивилизации. Здесь некогда поклонялись быку, строили великолепные дворцы и торговали со всем Средиземноморьем. Причины исчезновения этой высокоразвитой для своего времени культуры в XV в. до н. э. до сих пор остаются неясными.

|

Эта фреска, известная под названием «Дамы в голубом», некогда украшала один из многочисленных залов Кносского дворца (около 1600 г. до н. э.). |

До начала XX в. археологи не особо интересовались Критом. Однако древние греки посвятили этому гористому острову, замыкающему с юга Эгейское море, множество мифов. Для них он был родиной могучего народа-мореплавателя, которым правил легендарный царь Минос, рожденный от отца всех богов Зевса финикийской царевной Европой. Зевс похитил Европу, приняв образ белого быка, и переправил на своей спине через море с Ближнего Востока на Крит.

Согласно мифам, Минос был справедливым и сильным государем, владевшим многими островами и частью материковой Греции. Легенда повествует также о Минотавре — чудовище с человеческим телом и бычьей головой, которое бродило по берегу, отгоняя от острова чужаков. Хорошо известен лабиринт, куда Минос заточил этого монстра, каждые девять лет отдавая ему на съедение по семь юношей и девушек, пока Минотавра не убил Тесей.

Остров Миноса

Веками эти легенды считались фантазией, хотя и создавали Криту репутацию места таинственного и экзотического. Все изменилось после работ британского археолога Артура Эванса. В начале 1900-х годов, раскопав царский дворец в Кноссе, он подтвердил, что легенды о Миносе во многом основаны на фактах, судя по которым более чем за 2000 лет до н.э. на Крите существовала высокоразвитая культура. Эванс назвал ее в честь царя Миноса минойской цивилизацией.

|

В дворцовом комплексе Малии, раскопанном на северо-восточном побережье Крита, сохранились останки зернохранилища. |

По его мнению, речь идет о первой в мире великой морской державе, влиявшей на многие соседние культуры — от Западной Европы до Египта. Торговая и военная мощь минойцев была так велика, что они могли собирать дань с греков.

|

Минойский саркофаг, украшенный геометрическим орнаментом. |

Однако ничего более конкретного практически неизвестно. Народ,

сыгравший, вероятно, такую важную роль в истории, почти не оставил каких-либо

письменных свидетельств своего существования. Глиняные таблички, найденные при

раскопках, молчат, потому что минойское письмо, так называемое «линейное А», еще

не расшифровано. Приходится ориентироваться лишь на выводы археологов.

Кносский дворец

Минойская цивилизация сложилась около 2500 г. до н.э. и достигла расцвета к 1600 г. до н.э. Ее политическим, экономическим и культурным центром был город Кносс на северном побережье острова. Здесь сохранились остатки главной царской резиденции площадью 20000 кв. м Центральный двор окружало около 1500 помещений — жилые комнаты, залы для приемов, ванные, кладовые, галереи и множество лестниц. Великолепные стенные росписи, украшавшие дворец, свидетельствуют, что в области изобразительного искусства минойцы намного опередили соседей. Кносс отнюдь не был единственным крупным городом их царства. На острове раскопаны дворцы в Фесте, Малии и Агия-Триаде. Однако это высокоразвитое общество исчезло примерно за 15 веков до нашей эры, и по поводу причин его гибели существуют лишь гипотезы.

|

Покрытый сложным узором складской сосуд (пифос) свидетельствует о художественных талантах минойцев, украшавших даже хозяйственную утварь. |

В 1909 г. британский профессор истории К. Т. Фрост опубликовал в лондонской газете «Таймс» статью, в которой предположил, что память о минойской культуре могла лечь в основу легенды о гибели Атлантиды. Ведь в обоих случаях речь идет о могучих островных государствах, которые внезапно исчезли с лица земли.

Виноват ли вулкан?

Через 30 лет генеральный директор археологических исследований в

Греции профессор Спиридон Маринатос высказал интересную мысль. В ходе раскопок

на Крите он обнаружил яму, заполненную пористым вулканическим стеклом — пемзой.

Это позволяло думать, что минойскую цивилизацию могло уничтожить извержение

вулкана. Точно известно, например, что во II тысячелетии до н. э. такая

катастрофа потрясла остров Тиру (Санторин) всего в

|

Легенда об Атлантиде

|

120 км к северу от Крита. Маринатос приводил для сравнения гигантскую (высотой 20 м) приливную волну, возникшую при извержении индонезийского островного вулкана Кракатау в 1883 г. Подобного стихийного бедствия древняя культура могла бы и не выдержать. Дальнейшие раскопки на Санторине привели к открытию около современного местечка Акротири минойского селения, погребенного, как и римский город Помпеи, под слоем вулканического пепла. Эта находка долгое время считалась доказательством того, что минойская цивилизация пала жертвой мощнейшего извержения и поднятой им цунами. Согласно Маринатосу, катастрофа произошла в 1550 г. до н. э. Однако вулканологи и другие специалисты уточнили дату извержения — 1628 г. до н. э. А в это время минойская культура переживала расцвет, и он продолжался еще целое столетие. Таким образом, гипотеза Маринатоса осталась неподтвержденной.

|

В минойской культуре существовал культ быка: на Крите найдено множество изображений тавромахии — игр (или ритуалов) с его участием. Своеобразная коррида представлена и на этой фреске из Кносского дворца (около 1500 г. до н. э.). |

Микенское вторжение

Сейчас археологи и историки склоняются в пользу гипотезы о постепенном покорении Крита материковыми греками, точнее, микенцами. При этом роль извержения вулкана не отрицается: гибели минойской цивилизации способствовали как люди, так и стихия.

|

Жертвенный сосуд (ритон) в форме бычьей головы |

С 1450 г. до н.э. атмосфера на Крите изменилась. В стенной росписи появились ранее неизвестные мотивы. На сосудах изображаются сцены боев с использованием нового для острова оружия. В могилах воинов вокруг Кносса находят предметы чужеземного происхождения. После 1450 г. минойское письмо — «линейное А» вытесняется «линейным Б», используемым для передачи грекомикенского языка.

|

|

Царь Минос и гнев Посейдона

|

|

Герой Тесей убивает в лабиринте Минотавра. |

Остров, по-видимому, завоевали. Возможно, Крит был ослаблен внутриполитическим кризисом и борьбой за власть, которые привели к установлению жестокой тирании. Археологические находки говорят о быстром экономическом подъеме тех городов, которые оказались в руках захватчиков. Остров наверняка пострадал и от извержения на Тире. Все это способствовало вторжению микенцев на Крит и их быстрой победе над минойцами.

Несколько тысячелетий назад, направляемые лишь звездами, ветрами и течениями, отважные мореплаватели стали бороздить на лодках с балансирами бескрайний Тихий океан. За многие века эта удивительная одиссея привела к заселению практически всех островов Океании, завершив процесс миграции туда народов, начавшийся в Азии.

|

Фрагменты керамики Лапита, обнаруженные в Меланезии и Западной Полинезии. |

Несмотря на небольшие размеры и изоляцию, все

острова в теплой части Тихого океана обитаемы. Этот факт долго озадачивал

ученых, предложивших множество теорий происхождения разных народов, которых

принято теперь называть полинезийцами. Их предков искали в Египте и Скандинавии,

а некоторые даже считали их затерявшимся в истории 13-м коленом израилевым.

Высказывалось и фантастическое предположение о затонувшем континенте, горные

вершины которого стали тропическими архипелагами. Одно время многие склонялись к

мысли, что островитяне прибыли из Америки. Сейчас большинство специалистов

считают их родиной Южную Азию.

Первые океанийцы

В самый пик ледниковой эпохи уровень Мирового океана был на 100 м с лишним ниже нынешнего. В то время Австралия, Тасмания и Новая Гвинея составляли единый континент — Сахул. Он был отделен от соседнего континента Сунды на месте западной части Индонезии и Филиппин узким проливом. Эта водная граница соответствует так называемой линии Уоллеса между Индо-Малайской и Австралийской зоогеографическими областями. Вероятно, ее нетрудно было преодолеть на примитивных лодках или плотах.

|

|

Сначала собиратели и охотники из Сунды заселили Австралию и Новую Гвинею. На ближайших мелких островах к северо-востоку они появились уже около 30 000 г. до н.э. Примерно к 10 000 г. до н.э. климат потеплел, уровень океана поднялся, многие острова затонули, а Новая Гвинея и Тасмания отделились от Австралии.

|

А они не из Америки?

|

После этой первой волны миграции в Океанию из Южной Азии двинулись другие люди. Они несли с собой множество технических новшеств, вступали в браки с теми, кто их опередил, и отправлялись на поиски новых земель. Говорящие на папуасских языках заселили места, называемые сейчас Новой Британией, Новой Ирландией и Соломоновыми островами. За ними последовали австронезийцы — их язык, сформировавшийся 7000 лет назад на Тайване и южном побережье материкового Китая, вероятно, дал начало всем остальным диалектам Океании. Контакты и культурный обмен с первопоселенцами обеспечивали распространение австронезийского языка. Вскоре иммигранты новой волны отправились открывать еще необитаемые острова Меланезии и Западной Полинезии.

Секрет Лапита

Люди, покорявшие Тихий океан на плотах, известны как представители культуры Лапита. Она названа в честь местечка на Новой Гвинее, где найдена доисторическая керамика. Ее фрагменты впоследствии обнаружили в Меланезии и Полинезии.

Керамика Лапита разнообразна по форме, но несет особый орнамент из линий и точек. Его однородность позволяет говорить о единой культуре, вероятно, распространявшейся по региону путем колонизации, а также в результате обмена между жителями островов. Кроме гончарных изделий здесь изготовлялись и другие характерные для этой культуры вещи, например браслеты и рыболовные крючки из раковин.

|

Переселенцы отправлялись в Тихий океан на выдолбленных из стволов лодках с балансирами, наподобие изображенных на картине XIX в. |

Исчезновение керамики Лапита в начале нашей эры до сих пор не нашло объяснения. Возможно, речь идет о чужеземном завоевании, но, скорее, просто сменилась мода. В любом случае к 1500 г. до н.э. австронезийцы открыли и заселили множество островов Западной Полинезии. За тысячу лет в регионе, охватывающем Фиджи, Тонга и Самоа, появилось то, что впоследствии стало именоваться полинезийской культурой.

Причин для миграции из Южной Азии на острова

Тихого океана хватало: перенаселенность, конфликты (о них свидетельствуют

остатки доисторических крепостей), поиск более благодатных земель. Мигранты

отправлялись в путь на изготовленных каменными орудиями больших лодках с двумя

неравными корпусами (меньший служил балансиром), где помещалось более 100

человек. Они держали путь на запад в Меланезию, на север в Восточную Микронезию

(западная ее часть была заселена уже к XVI в. до н.э. мореходами с Филиппин), но

прежде всего в Восточную Полинезию.

К восходящему солнцу

Чтобы преодолеть огромные расстояния — от Западной Полинезии до Таити не менее 1800 км, а до Маркизских островов 3200 км, требовались неординарные навигационные навыки. В те времена люди в море ориентировались по звездам, солнцу, ветрам и течениям. Некоторые земли, вероятно, были открыты случайно, когда мореходы сбивались с курса. Однако большинство путешествий тщательно планировалось. Смелые первопроходцы брали с собой все, что могло потребоваться на новом месте, — орудия труда, клубни, рассаду и семена пищевых растений (таро, ямса, бананов, хлебного дерева), домашних животных — свиней, кур, мелких птиц и даже крыс, служивших аварийным запасом мяса.

Примерно в 300 г. они достигли Маркизских островов, затем Таити (островов Общества), Тубуаи, островов Кука, Гавайев и затерянного на востоке острова Пасхи. В целом к 1000 г. была заселена вся Океания. За исключением Новой Зеландии, на которую, согласно местным преданиям, прибыл единственный флот с земли Гаваики (мифической родины всех полинезийцев), прочие острова осваивались последовательными волнами мигрантов, курсировавших по менявшимся торговым маршрутам.

Азиатское происхождение жителей Океании

признается всеми, но в истории заселения этого региона еще много белых пятен.

Даты высадки первых жителей на каждом острове пока предварительные.

Изложенные в «Илиаде» события Троянской войны известны всему миру, но связаны ли они с мировой историей? В XIX столетии Генрих Шлиман решил доказать, что война действительно была.

|

Мир узнал о Троянской войне из сочинений греческого поэта Гомера. |

Гомеровский эпос о Троянской войне относится к шедеврам мировой литературы. Трагическая история разрушения греками Трои полна незабываемых эпизодов и фигур: прекрасная Елена, бегство которой с троянцем Парисом привело к десятилетней осаде его города; греческие цари Агамемнон и Менелай — братья, собравшие огромное войско, чтобы вернуть Елену — жену Менелая; отважный греческий герой Ахилл и не уступающий ему в доблести троянец Гектор; царь Трои Приам и его дочь — вещая Кассандра, чьим пророчествам о гибели родного города никто не верил; хитроумный Одиссей, благодаря которому исход войны решился в пользу греков.

Для античного человека вопрос о реальности этих персонажей и событий не стоял. Римляне вели свой род от троянского героя Энея, который бежал в Италию после пожара Трои: его потомок Ромул основал впоследствии Рим. Однако по прошествии веков сочинения Гомера стали восприниматься как красивые сказки.

Упрямый археолог

Предприниматель Генрих Шлиман (1822 - 1890) из немецкого герцогства Мекленбург, сколотив состояние и путешествуя по свету, в 44 года вспомнил о своей детской мечте — заняться античностью и раскопать Трою.

Шлиман считал, что она находилась на месте холма Гис-сарлык в Малой Азии (сейчас — Турция). Он начал раскопки в 1870 г. и вскоре добился успеха. Самой сенсационной находкой стал так называемый Клад Приама — золотые изделия примерно 2400 г. до н.э., которые Шлиман ошибочно связывал с эпохой Гомера.

Позднейшие открытия

Сейчас основное внимание археологов привлекают более прозаические вещи, такие, как обломки орудий, семена или черепки. Эти объекты дают возможность делать самые точные и сенсационные выводы, позволяющие по-новому взглянуть на судьбу древней Трои. В Гиссарлыке открыто десять последовательных культурных слоев. Самый древний, обозначенный как Троя I, соответствует обнесенной валом деревне 2900 - 2600 гг. до н. э. Гомеровская Троя — это слой VI (1700 - 1250 гг. до н. э.). Город оказался примерно вдесятеро больше, чем предполагалось: вокруг уже давно известной крепости с дворцами знати раскопаны обширные слободы.

|

Сын Ахилла Неоптолем убивает царя Приама при взятии Трои (аттическая ваза, около 500 г. до н. э.). |

Задолго до гомеровских времен Троя стала богатым и сильным городом, а потому нередко подвергалась набегам соседей. Нынешний руководитель раскопок Манфред Корфман из Тюбингенского университета в Германии считает, что десятилетней войны не было: скорее всего, начиная с бронзового века в ходе множества мелких конфликтов этот важный торгово-стратегический центр переходил из рук в руки. Причиной его гибели около 1250 г. до н.э. вполне могло быть землетрясение.

Новый свет на проблему проливает сенсационная находка: печать бронзового века с хеттскими иероглифами (греческого алфавита еще не существовало) наводит на мысль, что Троя была не греческим городом, а частью государства хеттов в центре Анатолии. В таком случае рассказ о ее судьбе и, возможно, доказательства Троянской войны надо искать среди множества хеттских документов, обнаруженных в Малой Азии.

В Библии царь Соломон разгадывает все загадки царицы Сабекой. Но кто была эта таинственная женщина из глубин АравииР И кто такие фалаша, называющие себя ее потомками?

|

Фреска мастера эпохи Возрождения Пьетро делла Франческа в Ареццо, Италия, — одна из версий визита царицы Савской к царю Соломону. |

Мы не знаем, как ее звали, существовала ли она вообще. Однако царица Савская фигурирует во множестве легенд Ближнего Востока и Африки. В современной западной культуре она олицетворяет тайны и соблазны загадочного Востока.

|

На этой персидской миниатюре XVI в. царица Савская изображена в окружении ангелов со своим великолепным караваном, везущим дары Соломону. |

Царица Савская упоминается в Библии, но без имени. В Коране, а также во множестве персидских и арабских сказок ее называют Билкис. В Эфиопии она известна под именем Македа — Царица Юга — и занимает такое важное место в литературе и традициях, что ее потомками считали себя эфиопские императоры и продолжают считать местные иудаисты — фалаша.

|

Приветствие Соломону «Верно то,

что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я

не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои... Да

будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить

тебя на престол израилев! Господь, по вечной любви своей к Израилю,

поставил тебя царем, творить суд и правду». |

Древнейшим упоминанием о царице Савской считается

третья Книга Царств («Первая царей» у евреев) Ветхого Завета. Узнав о великих

деяниях и мудрости царя Соломона (примерно 965 - 926 гг. до н. э.), царица

Савская прибывает в Иерусалим, чтобы проверить это, и загадывает Соломону

загадки. Какие именно, Библия не говорит; упоминается лишь о том, что царь все

их разгадал. Фольклорные версии вопросов существуют: они касаются способов

нахождения различий между предметами и некоторых сторон физиологии человека.

Царица, например, показала Соломону две одинаковые с виду розы и попросила

определить, какая из них искусственная. Мудрец призвал на помощь пчел. Другой

вопрос звучал примерно так: семь выходят, девять ждут, двое смешивают питье,

один пьет. Царь сообразил, что это соответственно менструация (неделя),

беременность (9 месяцев), материнские груди и сосущий их младенец.

Настоящая царица

Сейчас почти точно известно, что ее владения находились в юго-западном углу Аравийского полуострова, где сейчас Йемен. Царица преодолела 2000 км по пустыням до Иерусалима не из чистого любопытства. Причины были более важными. Усилившийся контроль еврейских царей за ближневосточными торговыми путями снижал доходы от экспорта мирры и ладана. Библия отмечает, что исторический «саммит» привел к заключению взаимовыгодного соглашения. Царица подарила Соломону «120 талантов золота, великое множество благовоний и драгоценные камни», а он выполнил все ее пожелания. И она вернулась домой.

Потомки царицы