На Земле и во Вселенной

Научная мысль постоянно расширяет границы наших знаний и находит ответы на множество вопросов, которые ставит перед нами живая природа. Ученые используют новейшие теории и технологии, чтобы проникнуть в тайны растений и животных, Земли и космоса. Люди изучают колонии муравьев, взбираются на склоны вулканов, бурят вечную мерзлоту в полярных областях, ведут наблюдение за бескрайними просторами Вселенной. Но даже последние достижения науки не делают природу менее загадочной. Как бы мы ни гордились своими успехами в познании природы, человек всегда будет оставаться игрушкой в руках стихий. Хотя мы уже накопили огромный багаж знаний, растущий день ото дня, наука непрерывно сталкивается с новыми вопросами и тайнами. Возможно, величайшая из них — происхождение самой Вселенной. Когда и как, из чего, почему она возникла? Но сначала мы обратимся к миру животных и попытаемся понять, каким образом такие разные его представители успешно приспосабливаются к жизни на Земле.

Человек любит считать себя единственным, существом, наделенным разумом. Хотя представители животного мира не уступают нам по интеллекту, но, глядя на удивительные способности некоторых из них, трудно усомниться в их умении думать.

|

Этот

шимпанзе умеет выражать свои желания, складывая сочетания символов. |

Канзи выучил более 200 слов и по умственному развитою соответствует ребенку двух с половиной лет. Он понимает то, что ему говорят, даже по телефону. Все это не вызывало бы удивления, если бы Канзи не был молодым бонобо — карликовым шимпанзе, живущим в Центре языкознания университета штата Джорджия, США.

Этот примат общается с людьми, указывая геометрические символы, каждый из которых означает определенное слово. Как и все другие обезьяны, Канзи не умеет говорить. Однако, пользуясь системой символов, он складывает простые фразы, нажимая подряд на два-три «слова». Но доказывает ли это, что Канзи способен мыслить? Способность составлять фразы, безусловно, свидетельствует о значительных возможностях его мозга, однако этот вундеркинд, похоже, достиг своего предела. Его словарный запас не расширяется, и по мыслительным способностям он никогда не сравнится с человеком.

Хитрые лентяи

Люди до сих пор не дали четкого определения интеллекта. Согласно специалистам в этой области, способность мыслить слагается из таких непременных компонентов, как память, внимание, логика, пространственное восприятие и понимание словесных команд.

Лишь немногие животные обладают этими способностями, хотя некоторые демонстрируют нечто, поразительно напоминающее интеллект. Например, когда стервятнику попадается его любимое лакомство — страусиное яйцо, он берет в клюв камень и начинает сбрасывать его на яйцо, пока прочная скорлупа не разобьется. Лососевые рыбы Атлантического и Тихоокеанского бассейнов, прожив несколько лет в открытом море, руководствуясь так называемым чувством дома, безошибочно возвращаются в горный ручей, где вылупились из икринок. В Кот-д’Ивуар (Западная Африка) способности шимпанзе удивляют еще больше. У любимых орехов этих обезьян очень твердая скорлупа, и они раскалывают ее камнями. Ecли камни удается найти недалеко, скажем, не далее 20 м, они всегда выбирают самые тяжелые. Но если до подходящей россыпи больше 40 м, они берут камни поменьше, чтобы их легче было перетаскивать.

|

Для стервятника расколоть толстую скорлупу страусиного яйца - детская забава. |

Поведение стервятников и лососей чисто инстинктивное, заложенное в генетическом коде и присущее каждой особи от рождения. А вот старание шимпанзе сэкономить силы явно свидетельствует об умении «раскинуть мозгами». Затраченные усилия могли бы быть рассчитаны по формуле, в которую входили бы вес камня и расстояние, на которое его надо тащить, что требует зачатков интеллекта.

Впрочем, способности шимпанзе не покажутся столь невероятными,

если вспомнить, что они вместе с гориллами и орангутангом — наши ближайшие

родичи. Более того, в первые годы жизни это обезьяны обучаются значительно

быстрее, чем дети. Их можно научить есть ложкой, пользоваться штопором и даже

ездить на велосипеде. Такая ранняя обучаемость может навести на мысль, что при

соответствующем воспитании человекообразные обезьяны могли бы стать

цивилизованными существами. Однако по достижении половозрелости их природная

агрессивность берет верх и взрослые обезьяны, особенно самцы, становятся

опасными для людей.

Водные акробаты

На гавайской станции изучения морских млекопитающих два дельфина выполняют сложные акробатические трюки. Разыгрываемое ими представление особенно поразительно, поскольку эти умнейшие существа создали свою программу почти самостоятельно, при минимальной помощи тренера. Выставив головы из воды, они наблюдают за его командами. Если тренер скрещивает указательные пяльцы — это сигнал «вместе». Затем он взмахивает руками, что означает "начали», и дельфины сразу ныряют в глубину, плывут гуськом, после чего одновременно выпрыгивают из воды, поднимая фонтан брызг и успевая выбросить из себя мощную струю воды, прежде чем плюхнуться обратно.

|

Синхронное плавание этих двух дельфинов — настоящий водный балет. Причем хореографию они создают сами. |

Многие сказали бы, что это просто результат долгой дрессировки,

но на самом деле тренер лишь подает команду начать представление, детали

которого ему неизвестны. Дельфины «сами себе хореографы». А это значит, что они

как-то общаются друг с другом, согласуя порядок действий: плыть гуськом,

набирать воду, затем одновременно выбрасывать ее. Самое впечатляющее, что на

одну и ту же команду тренера они могут реагировать по-разному: плыть то в одном,

то в другом направлении, а иногда кругами. Очевидно, животные обладают некой

свободой выбора.

Удивительное рядом

Возможно, почти идеальная согласованность действий двух дельфинов — результат привычки или подражания одного животного другому. Подобное поведение заставляет ученых искать объяснение попроще, иначе, если оценивать интеллект по скорости ориентации в конкретной ситуации, придется признать за морскими акробатами сообразительность, чрезмерную даже для человека.

|

В природе дельфины ведут себя не менее удивительно. Например, дельфина, прозванного рыбаками Перси, хорошо знали у берегов Корнуолла на юго-западе Англии. Как и многие его собратья, Перси любил общество людей: он плавал за рыбацкими катерами и приближался к аквалангистам. Один из них особенно привлекал Перси, и он часами вертелся подле него.

|

Муравьи — общественные насекомые, и их поведение регулируется строгими правилами, необходимыми для жизни всего муравейника. |

Поведение других животных, возможно, не столь эффектно, но

нередко оказывается значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Пример —

общение петуха со своим гаремом. Как показали многолетние наблюдения

американского ученого, звуковые сигналы, подаваемые петухом, не просто объявляют

самкам, что он обнаружил корм, но и сообщают о качестве находки. Для проверки

той гипотезы ученый предлагал птицам червей, горох и арахис. Найдя червей или

горох, петух призывал кур быстрыми короткими сигналами, на которые они

немедленно сбегались. А при виде арахиса петух издавал протяжный звук,

выражавший разочарование, на который реагировала только половина кур.

|

Коллективный разум

Нервная система насекомых устроена довольно просто, но их групповое поведение способно творить чудеса. Многие ученые полагают, что этим беспозвоночным доступны даже такие сложные абстрактные понятия, как время. Например, во французском городе Тулуза исследователи приучили муравьев получать корм строго по расписанию и только в определенных местах. Трижды в день маленькая колония покидала гнездо и направлялась в три пункта, где были насыпаны хлебные крошки.

|

Различая нюансы петушиных сигналов, куры узнают о качестве найденного им корма. |

Не менее впечатляют способности медоносных пчел, строящих геометрически правильные ячейки сотов для расплода и запасов корма Стройматериалом служит воск, вырабатываемый их собственным организмом. А разделение труда в улье доходит до того, что некоторые рабочие пчелы служат живыми вентиляторами: непрерывно вибрируя крыльями, они создают ток воздуха, защищающий соты от перегрева.

|

В общих интересах Чтобы выжить в природе, надо прежде всего уметь находить пищу и спасаться от врагов. Жизнь в колониях или в больших группах требует также строгого соблюдения их членами определенных правил. Многие общественные насекомые особыми пахучими веществами метят дорогу к корму или предупреждают сородичей об опасности. Более высокоразвитые животные, например обезьяны, организуют стадную жизнь, используя способность приобретать новые навыки. |

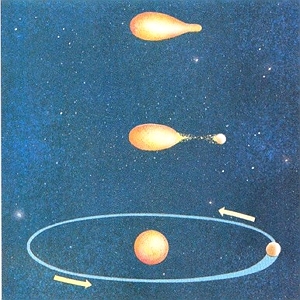

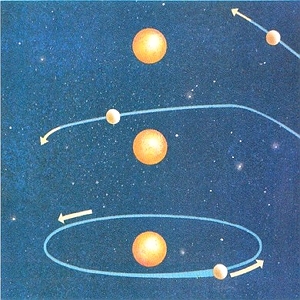

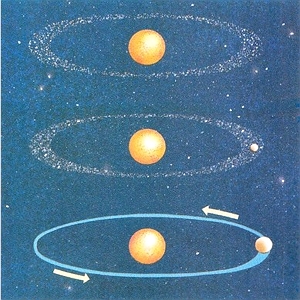

Киты без труда преодолевают огромные расстояния. Они прекрасно ориентируются в океанах, из года в год следуя по одним, и тем же маршрутам. Но время от времени киты по непонятным причинам выбрасываются на отмели, что почти всегда заканчивается их гибелью. Специалисты не в силах предотвратить такие трагедии, однако наши знания о путешествиях этих великанов пополняются.

|

|

|

Возможно, выбрасывания китов на сушу объясняются противоречивыми магнитными сигналами морского дна. |

|

|

Необыкновенные навигационные способности позволяют дельфинам и многим усатым китам не сбиваться с курса при миграциях на огромные расстояния между теплыми водами, где они проводят лето, рождая детенышей, и кормовыми зонами в Арктике и Антарктике, особенно богатыми в зимнее время рыбой и крилем. Некоторые виды, например голубой кит, проплывают при этом тысячи километров.

Никто не знает, почему эти гиганты временами теряют ориентацию и выбрасываются на отмели. Иногда это одно животное, но случается, что берег просто усеян тушами китов. На суше они оказываются раздавленными собственной массой.

Что это, коллективное самоубийство? Большинство ученых считает такую гипотезу маловероятной. Исследования наводят на мысль, что виноват какой-то сбой в системе навигации животных.

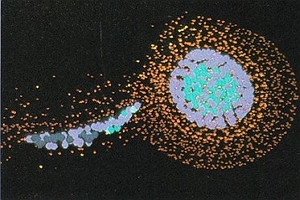

Слух вместо зрения

Зубатые киты, такие, как дельфины, кашалоты и косатки, обнаруживают препятствия, например подводные скалы, а также косяки рыбы с помощью эхолокации. Эти природные гидроакустики испускают с короткими интервалами серии ультразвуковых сигналов. Звуковые волны, сталкиваясь с окружающими объектами, отражаются и возвращаются в ухо кита — уже в виде эха. Получая информацию о силе и направлении отраженных волн, головной мозг «вычисляет» удаленность и форму объекта, а затем сравнивает ее с акустическими образами, хранящимися в его памяти. Такой локатор эффективен в радиусе 800 м и позволяет кашалоту охотиться на головоногих в кромешной тьме морских глубин. По мнению ученых, штормы, загрязнение воды, шум судовых двигателей и даже инфекции уха могут нарушить работу гидроакустической системы кита, делая его слепым.

У усатых китов, например у голубых, такого локатора нет. Согласно последним данным, этим животным помогает ориентироваться магнитное иоле Земли. Периодичность изменений этого поля очень велика, но они регистрируются горными породами морского дна, слои которых намагничены «в разные стороны» в зависимости от своего возраста. Следовательно, направления донных магнитных полей определяются тем, какой слой оказался ближе к поверхности. По этим сигналам и ориентируются усатые киты во время миграций. Местами геомагнитные силовые линии упираются в берег, как в заливе Уош на востоке Великобритании, известном массовыми «самоубийствами» китов.

Все больше информации поступает о наличии у этих

животных своего рода внутреннего компаса. Судя по некоторым данным, он может

находиться в сетчатке глаз.

Животные, как и люди, любят играть. Для них игра не просто забава, а важная часть подготовки к борьбе за выживание.

Недаром их игры кажутся временами грубыми и рискованными — это

прекрасные тренировки для смертельных схваток в будущем.

|

Для волчат

потешные бои — хорошая подготовка к будущим схваткам за место в |

Царство животных — суровый мир: убивай тали убьют тебя, выживает сильнейший. Но выдаются и мирные минутки, когда молодняк играет, приобретая полезные навыки. У млекопитающих игра начинается в материнской утробе, когда плод толкает и пинает окружающие его стенки. Родившись на свет, малыш сразу попадает в среду, полную опасностей. Для голодных хищников с крепкими зубами и клювами чужой детеныш — легкая и вкусная добыча. Он совершенно неопытен, но полон энергии и любопытства. Сколько таких увлеченных игрой детенышей, стоит лишь матери недоглядеть, оказывается вдали от гнезда или норы, где их всегда поджидают гиены, лисы, львы, орлы, готовые броситься на беззащитную жертву и проглотить ее.

|

Типы игры Можно

спорить о том, что следует считать игрой, однако мы без труда узнаем

ее, когда видим. Характер игры определяется как врожденными

инстинктами, так и уроками, полученными от родителей. Поэтому

животные каждого вида играют по-своему. |

Хотя игра жизненно необходима молодым животным, она зачастую опасна. Однако ученые считают, что риск в конечном счете окупается. Не приобретая новых навыков и опыта во время разнообразных игр, животное не сможет в полной мере подготовиться к взрослой жизни.

Во-первых, игра развивает физически. Например, сибирские горные

козлы, настоящие мастера скалолазания, легко перепрыгивают глубокие ущелья и

гоняются друг за другом по крутым каменистым склонам. Для них это просто игра,

хотя она и близка к пределу их физических возможностей. Для молодняка такие игры

крайне опасны. Однако когда придется уносить ноги от настоящей опасности, у

животного, натренированного прыгать, будет больше шансов выжить. Поэтому риск в

жестоких тренировках под видом игр не только оправдан, но и обязателен.

Социализация

Во-вторых, игра — это лучший способ обучиться общественному поведению. Взрослея, животное должно найти свое место в групповой иерархии или захватить собственную территорию. Хороший пример — волк. Волчата из одного помета дерутся из-за перышка или щепки. Так они учатся требовать к себе уважения или же подчиняться сильнейшему. Со временем они освоят более сложные ритуалы, позволяющие выяснять, «кто главнее», без потасовок. Кстати, в таких групповых играх члены стаи учатся и сотрудничать друг с другом.

|

Лисята играют в одиночку, предчувствуя будущий образ жизни. Взрослые лисицы общаются в сезон размножения. |

У животных, которые по достижении зрелости ведут одиночную жизнь, как, например, лисицы, малыши предпочитают играть в одиночку; им важнее уметь обходиться своими силами, чем находить общий язык с коллективом.

В играх животные стараются не навредить друг другу. Человеку борьба львят может показаться жестокой, однако наносимые укусы и удары — строго контролируемая демонстрация. Игра — это ритуал, в котором каждое движение имеет строго определенное значение и используется и сильнейшим, и слабейшим, поскольку они периодически меняются ролями. Во время таких потешных боев животные сохраняют так называемое «игровое лицо» — спокойствие, свидетельствующее о дружеских намерениях. Волчата возятся, широко разинув пасти, но прикрывая свои острые зубки губами.

|

Львята рычат друг на друга, обмениваются шлепками и даже укусами. Это подготовка к будущим сражениям. |

Радость борьбы

Такие ритуализованные поединки, если сравнить их с обычной дракой, помимо чистого удовольствия от борьбы обладают тремя достоинствами. Во-первых, они снижают жестокость и агрессивность, поскольку не связаны с выяснением силы и социального ранга партнеров. Во-вторых, они развивают выносливость и ловкость, т. е. служат хорошей тренировкой для предстоящих в дальнейшем схваток с настоящими противниками. В-третьих, если сородич добровольно играет роль жертвы, такие игры — отличная возможность совершенствовать методы охоты в одиночку. Она развивает умение прятаться, выслеживать, подкрадываться, бросаться из засады и убивать.

|

Видимо, просто от избытка энергии молодой морской лев игриво хватает за хвост морскую игуану. |

Подрастающему молодняку необходимо также половое воспитание. Морские слоны-подростки набираются сексуального опыта, совокупляясь с братьями и сестрами. У мартышек молодые самцы, возбудившись в присутствии самки, имитируют его под равнодушными взглядами доминантных самцов. Эти действия «отрабатываются» неоднократно и не имеют целью размножение. Взрослые животные допускают их лишь до достижения детенышами определенного возраста, после чего наказывают их за это. В дальнейшем молодым животным придется завоевывать право на спаривание, используя свое превосходство над другими самцами.

|

|

При более пристальном наблюдении выявляются различия в игровом поведении детенышей разного пола. Самки играют меньше. У макак «девочки» занимаются уходом за шерстью и заботой о малышах, а у «мальчишек» на уме только салочки. Детеныш галапагосского морского льва дергает за хвост морскую игуану; вороненок скатывается на спине со снежной горки; малыш мартышки щекочет нос своей матери — таких смешных поступков можно встретить сколько угодно. Игра — прекрасная тренировка жизненно важных навыков, но это еще и удовольствие.

Мы все лучше понимаем, как наши мохнатые и пернатые собратья обмениваются информацией. Способы передачи сообщений поражают разнообразием и оригинальностью: каких только поз, жестов, песен и танцев не встречается в природе. Однако специалистов по поведению животных больше всего интересует вопрос: используют ли животные язык?

|

Величественный кит-горбач использует для общения с сородичами богатый репертуар звуков. |

Нас повсюду окружают голоса природы. Эти звуки — странные, забавные или пугающие — чаще всего сигналы, используемые для передачи информации. Но существует ли в дикой природе язык? На этот вопрос трудно ответить даже специалистам по поведению животных.

Ученые определяют язык как одну из форм символического и творческого общения. Это не просто последовательность сигналов, призванная дать немедленный эффект. Однако в отличие от людей животные «разговаривают», как правило, только в трех специфических ситуациях: при совместном добывании пищи, в период размножения и призывая своих сородичей на помощь в случае опасности.

Полезные танцы

У некоторых видов общение происходит в таких сложных формах, что исследователи готовы сравнивать его с языком. Впечатляющий способ передачи информации наблюдается у медоносных пчел. Когда одна из сборщиц находит источник пищи, она, вернувшись в улей, передает сведения о нем другим пчелам, исполняя особые танцы. Это было установлено австрийским зоологом Карлом фон Фришем в 20-е годы.

|

Соловей известен умением подражать песням птиц других видов. |

Если расстояние от гнезда до корма менее 100 м,

пчела просто бегает кругами по соту, чтобы привлечь внимание. Информация о более

удаленном источнике пищи передается с помощью виляющего танца: пчела движется,

описывая восьмерки. Скорость танца обратно пропорциональна расстоянию до корма

(скажем, 40 восьмерок в минуту — 100 м, 24 — более 500 м). Сведения о

направлении передаются ориентацией танца, а количество найденной пищи —

интенсивностью виляний брюшком и продолжительностью танца. Наконец, пчелы

получают информацию и о качестве пищи — им достаточно понюхать танцовщицу, и

сразу станет ясно, на каких цветках она побывала. Выяснив все это, пчелы

вылетают по заданному маршруту, а вернувшись, передают информацию следующей

группе сборщиц. В результате в течение часа на указанном месте побывают до 10000

пчел.

Почти как люди

Человека всегда забавляла способность животных имитировать его речь. Главные мастера в этом — попугаи. Они с легкостью и, похоже, с удовольствием подражают почти любым у слышанным звукам. Недаром возникло выражение «повторять, как попугай». Однако можно ли считать удивительную способность попугаев настоящим общением?

|

Психолог Айрин Пепперберг научила попугая жако правильно называть предметы. |

Чтобы ответить на этот вопрос, американский психолог Айрин Пепперберг сначала научила попугая жако из Габона таким простым словам, как «пробка» (его любимая игрушка) или «морковка» (его любимая еда). Затем она предъявляла птице предмет и, если та произносила нужное слово, поощряла это угощением. Таким способом попугай быстро научился правильно называть примерно десяток предметов и даже просить, когда не мог их видеть.

Продолжая работу, Пепперберг добилась от птицы умения произносить настоящие фразы: «Хочу играть». А в конце концов попугай научился различать по форме, размеру и окраске более 300 предметов. В 80% случаев он правильно отвечал на вопросы вроде «Что здесь желтое?» или «Какого цвета эта коробка?»

|

Пять способов общения

У каждого

вида животных существуют свои способы коммуникации, однако можно

выделить пять основных категорий общения. □

Оптическое: характер оперения или шерсти, изменения окраски, жесты,

позы. |

Как и этот ученый попугай, многие животные вкладывают в свои крики, рыканье, ржанье, чириканье и т. п. определенный смысл. Их звуковые сигналы, вероятно, несут какую-то информацию, понятную представителям того же вида. Одни из самых удивительных в мире мелодий — так называемые песни китов, особенно горбачей и белух. Они могут петь полчаса без перерыва, но, главное, используют богатейший репертуар звуков, сочетая разными способами лай, писк, свист, скрежет, храп, рыдание, жужжание, трели и т. п. Это не однообразные повторы, а сложные, почти музыкальные фразы, смысл которых все еще остается непонятным. Веками моряки верили, что эти таинственные звуки издают русалки или сирены греческих мифов.

Обилие видов пернатых делает интерпретацию их

песен неподъемной задачей. Изучая звуковое общение птиц, ученые выделили в них

три уровня: видовой, региональный и индивидуальный. Например, песня соловья

состоит из нескольких частей: одни привлекают самок, другие предупреждают об

опасности. Остальные части песни — это либо его «авторские» вариации, либо

имитация звуков других птиц. Кстати, соловей имитирует и звуки других животных,

так что попугаи не единственные мастера передразнивания.

Основы языкознания

Чтобы решить, используют ли животные при общении настоящую речь, надо выделить главные признаки речи. Одним из первых попытался это сделать швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913), заложивший основы современного языкознания.

|

Несмотря на высокий уровень развития орангутангов, их общение примитивно. |

Согласно Соссюру, речь — это передача сигналов на уровне, который он назвал «двойным членением», т. е. она состоит из ограниченного набора незначимых элементов, например гласных и согласных, образующих алфавит. Однако из них можно получить множество значимых единиц, образующих словарь. Используя несколько различных значимых единиц, мы можем описать некую реальность. При этом мы можем описать одну и ту же реальность разными словами: назвать отрезок пути проспектом, улицей, шоссе или аллеей; или одной и той же единицей обозначить разные объекты, скажем, гребешок петуха и гребешок для расчесывания волос. Главная же особенность коммуникационной системы животных состоит в том, что каждая значимая единица имеет только один смысл, и наоборот.

Если посмотреть на оживленную городскую улицу в час пик, потоки транспорта и прохожих покажутся хаотичными. Термитник, муравейник и пчелиный улей могут произвести такое же впечатление, но оно столь же обманчиво. Сложность построек и социальной организации насекомых буквально ошеломляет. Их совместная деятельность подчинена врожденным инстинктам.

|

Эти африканские термиты не представляют себе, как будет выглядеть возводимая ими постройка. |

Голова с челюстями-кусачками и парой антенн для обоняния и осязания, грудь с тремя парами ног и крыльями, а за ней брюшко — вот один из самых удачных в природе типов строения. Так устроены насекомые. Это самая многочисленная группа животных. Общее их число не менее 2 млн. Детали строения насекомых варьируют, позволяя приспосабливаться к любым условиям; особенного успеха достигают общественные насекомые, ставящие на первое место интересы колонии, а не отдельного индивида.

|

«Винтики» одной системы Общественные насекомые не могут выжить в одиночку. У австралийских медовых муравьев некоторые особи служат «бочками» — хранят в зобу запасы нектара и медвяной росы на всю семью. Чтобы не переваривать этот корм, они совершенно отключаются, пока их не разбудит голодный сородич и не заставит отрыгнуть пищу — поделиться. Если забыть про «бочку», она умрет от голода при набитом брюхе. |

Если бы мы могли войти в термитник, то нам показалось бы, что мы

оказались в огромной крепости, которая одновременно представляет

собой лабиринт и небоскреб (постройки некоторых африканских видов, достигают

высоты 7 м). Сеть внутренних туннелей и камер спадает возможность для

совместного груда всех членов огромной семьи. В термитнике есть даже система

вентиляции, удаляющая углекислый газ, выдыхаемый тысячами его обитателей. Однако

архитектора у этого сложного сооружения нет. Никто не руководит членами колонии

— все они сами знают, что надо делать.

|

Этот массивный австралийский термитник с системой вентиляции, камерами, туннелями и «грибными садами» — одно из сложнейших сооружений. |

Термиты-рабочие слепы и в одиночку беспомощны. Но вместе они

отличные строители и добытчики. Как муравьи, пчелы и осы, они принадлежат к

общественным насекомым. Многое в них сходно с социальной организацией людей,

вплоть до кастовой структуры — царицы и цари, рабочие и солдаты, матки и трутни.

Долгое время исследователи считали, что инстинктивные действия членов колонии не

требуют общей координации. Сравнительно недавно внимание ученых привлекли

летучие вещества — феромоны, выделяемые насекомыми и оказывающие влияние на

поведение и даже развитие других особей того же вида.

Химические команды

Постройка термитника начинается с того, что рабочие скатывают комочки из глины, перемешанной со слюной, и складывают их в кучки без какого-либо плана. Постепенно холмики растут, превращаясь в столбы. Слюна обладает сильным запахом, и если два столбика оказываются рядом, то рабочих начинает привлекать запах соседней постройки, и они возводят между ними арочные мостики.

|

Медоносные пчелы сообщают сестрам о направлении к источнику пищи и расстоянии до него. |

Все строительство идет без архитектора, прораба и проекта —

явление, которое ученые окрестили «эффектом пинг-понга»: сама работа вдохновляет

рабочего на ее продолжение. Хотя это и не объясняет всех деталей, в частности

постройки камеры царицы и прочной наружной стены термитника, становится понятной

важная роль обмена химической информацией между особями. Без пахучих сигналов

общественная жизнь насекомых стала бы невозможной. Например, пчелиная матка

выделяет особый феромон, который подавляет развитие яичников у остальных самок,

превращая их в бесплодных работниц. Вылизывая матку, рабочие распространяют это

вещество по всему улью, гарантируя тем самым, что в нем останется лишь

единственная производительница.

Индивидуальные запахи

Химические сигналы позволяют муравьям обмениваться информацией об источнике пищи. Найдя ее, насекомые выделяют из брюшка феромон и метят им весь обратный путь к гнезду. Наткнувшись на такую пахучую тропинку, любой муравей направляется к ее началу. Вскоре тропинка превращается в оживленную трассу с двусторонним движением.

|

Химические «отпечатки пальцев» Наружный восковидный слой, покрывающий тело насекомого, испускает определенный запах. Пахучие вещества можно экстрагировать из этого слоя и определить их состав с помощью хроматографии и спектрометрии. Установлено, что эти вещества специфичны не только для разных видов, но и для каждой колонии данного вида. |

Феромоны позволяют также отличать своих от чужих. Термиты,

например, своими антеннами, снабженными обонятельными рецепторами, ощупывают у

всех встречных сородичей кутикулу — воскоподобный слой, покрывающий тело

насекомых. Ее запах различается не только у разных видов, но и у разных колоний.

Общественные насекомые

Некоторыми способностями общественные насекомые больше всего

напоминают людей. Например, муравьи-листорезы отгрызают кусочки листьев, уносят

их в гнездо, пережевывают в пульпу и выращивают на ней грибы, которыми кормятся.

Даже человекообразные обезьяны не могут объяснить друг другу, где они обнаружили

пищу и в каком направлении к ней надо идти. А медоносные пчелы способны на это,

благодаря своим знаменитым танцам.

|

|

Приматы всегда вызывали у людей особый интерес. Известно, что человекообразные обезьяны обладают высокоразвитым интеллектом и способны решать сложные задачи. Недавно стало известно, что приматы умеют обрабатывать пищу, предупреждать беременность и даже выбирать пол потомства.

|

Шимпанзе кое-что понимают в лечении травами. В Танзании они точно знают, какие растения полезны для здоровья. |

Королевство Непал в Гималаях славится своими потрясающими горными пейзажами. Однако еще более удивительно поведение местных макак. У этих обезьян странная привычка копать ямки своими ловкими пальцами. Дойдя до определенной глубины, они зачерпывают со дна горсть земли и съедают ее.

Этот феномен заинтересовал американскую исследовательницу Бернадет Мариот. Сначала она думала, что обезьяны едят каких-то насекомых или червей, но, как оказалось, они глотали саму почву. Анализ почвы выявил, что она богата микроэлементами и содержит много каолина — особой глины, помогающей при поносе. Каким-то образом макаки узнали о целебных свойствах почвы и стали ею лечиться.

Самолечение приматов

Мир приматов полон сюрпризов. Хороший пример — шимпанзе, живущие в горах Танзании. Японские ученые проследили за поведением взрослой самки, которая была явно нездорова.

У этой обезьяны не хватало сил даже на то, чтобы ловить на земле вокруг себя муравьев. Собрав последние силы, обезьяна дотащилась до небольшой рощицы. Там она сорвала пучок листьев вернонии миндальной и стала тщательно их жевать, глотая горький сок растения. По-видимому, он облегчает расстройства пищеварения. Приняв это природное лекарство, шимпанзе выплюнула волокнистый комок.

|

В Непале макаки резус глотают землю для профилактики поноса. |

Японцы внимательно наблюдали за происходящим. На следующий день они увидели ту же обезьяну вполне здоровой — она нормально питалась. Под впечатлением этого открытия ученые высказали смелую гипотезу: шимпанзе (а возможно, и другие человекообразные) умеют пользоваться лекарствами.

Гипотезу подтвердили наблюдения за шимпанзе в других районах Африки. Обычно приматы едят фрукты, растущие рядом, но иногда они отправляются в 20-минутные экспедиции на поиски растения аспилия. Это, безусловно, не деликатес, поскольку, пережевывая его листья, обезьяны с отвращением морщатся. Исследователи однажды даже видели, как самец выплюнул полупрожеванное растение.

Что же заставляет шимпанзе есть такую гадость? Вероятно, она им полезна. Исследователи проанализировали красный маслянистый сок аспилии. К их удивлению, в нем обнаружилось вещество, убивающее микробов и грибков, т. е. своего рода природный антибиотик.

Ученые из Японии и США заметили также, что шимпанзе налегают на лекарственные растения в сезон дождей, когда особенно распространены пневмония и другие болезни.

Похоже, наши ближайшие родичи сознают риск для

здоровья, связанный с такой погодой. Ученые не отказываются от этой гипотезы.

Предупреждение беременности

К применению животными контрацепции специалисты относятся более скептически. Однако их очень заинтересовало необычное поведение обезьян-ревунов в лесах Южной Америки. Некоторое время после родов самки ревунов в Бразилии часто посещают деревья одного вида, еще не получившего научного названия. Они стараются съесть побольше его листьев, богатых так называемыми изофлавинами, которые по своему действию сходны с эстрогенами и, вероятно, снижают плодовитость самок. Может быть, это растение обладает противозачаточным действием?

|

Поедая листья определенного дерева, самки ревунов могут снизить свою плодовитость. Эти листья действуют как противозачаточные таблетки. |

«Обезьянья медицина» только недавно привлекла внимание ученых, и, очевидно, в этой области их ожидает еще много сюрпризов. Некоторые сообщения на научных конференциях просто поражают воображение.

Исследователи заметили, например, что самки

обезьян-ревунов в Коста-Рике едят перед спариванием и сразу после него некую

траву, не потребляемую ими ни при каких иных обстоятельствах. Хотя убедительных

доказательств пока нет, высказано предположение, что это природный контрацептив,

поскольку появления потомства в изученной популяции за весь период наблюдений

отмечено не было.

Выбор пола

Из всех гипотез, выдвинутых до сих пор

приматологами, самая смелая касается способности ревунов выбирать пол зачинаемых

детенышей. Двадцать с лишним лет наблюдений за этими обезьянами показали, что в

некоторые периоды значительная доля самок рожает исключительно сыновей, а в

другое время — только дочек. Было также замечено, что будущие матери до и после

спаривания едят определенные растения. Предположительно, эти растения влияют на

кислотность вагинальной слизи, препятствуя зачатию.

|

Наблюдения наводят на мысль, что ревуны, в частности рыжие, могут влиять на пол будущего потомства. |

Управление популяцией

Причины, заставляющие обезьян определять пол

своих потомков, остаются неясными. Возможно, разгадка кроется в сложной

социальной структуре приматов. В группе ревунов лидерами становятся только

самцы. Следовательно, рожая самца, самка имеет шанс занять привилегированное

положение «матери вождя». Если же становится мало самок, будущая мать надеется

повысить свою привлекательность, а значит, и положение в иерархии, родив дочку

(которая тоже станет матерью), в долгосрочной перспективе это обеспечивает

выживание группы в целом.

|

|

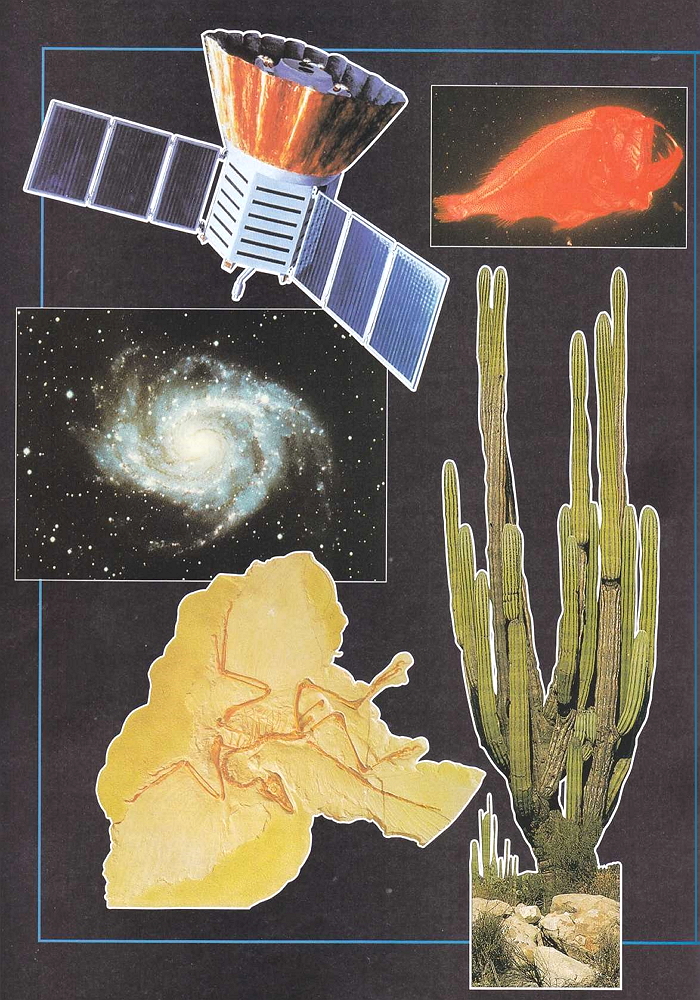

Динозавры давно вымерли, но они не перестают будоражить наше воображение. Шумный успех «Парка юрского периода» подогрел всеобщий интерес к этим огромным ящерам. Однако возможно, что динозавры были совсем не такими, какими мы их представляем.

|

Ископаемые останки археоптерикса, считающегося предком всех птиц. |

Почти 200 лет палеонтологи ищут ответы на вопросы, поставленные динозаврами — гигантскими ящерами, некогда хозяйничавшими на нашей планете. Первые из них появились примерно 230 млн. лет назад, в конце триасового периода и владели миром последующие 165 млн. лет. По окаменелостям и следам ученые постепенно накапливают данные о внешнем виде и поведении этих великанов, пытаясь понять, почему они так долго господствовали на земле и так внезапно исчезли.

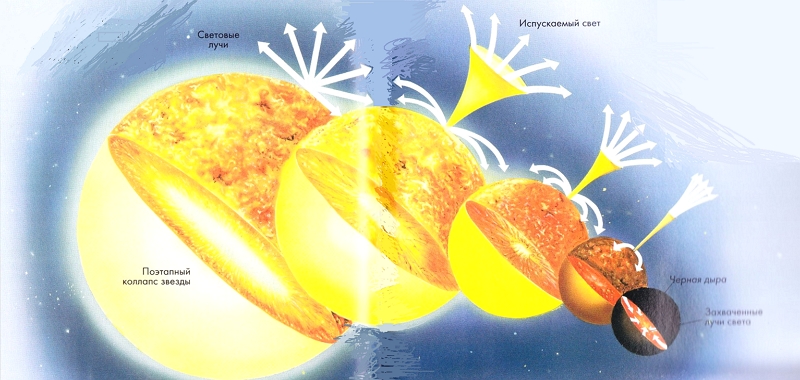

Теплокровные или нет?

Описано уже около 500 видов динозавров, а было их раз в сто больше. На основе ископаемых останков ученые пришли к выводу, что для этих тварей были характерны чешуйчатая кожа и яйца с твердой скорлупой, что позволяет отнести их к рептилиям. Название «динозавр» составлено из греческих слов «деинос» (ужасный) и «заурос» (ящер), т. е. означает «ужасный ящер».

|

|

Однако по некоторым признакам динозавры отличаются от современных рептилий. Например, ноги у них располагались вертикально под туловищем, так что они ходили, как птицы и млекопитающие. У современных рептилий конечности отходят в стороны от тела и согнуты в коленях. Скелет динозавров вообще поразительно напоминает птичий.

|

Национальный памятник природы «Динозавр» в США — одно из крупнейших в мире естественных захоронений динозавров. |

В конце 60-х годов палеонтолог Роберт Баккер привел в смятение специалистов по динозаврам. Он заявил, что у этих животных температура тела была постоянной, независимой от внешних условий, в отличие от холоднокровных рептилий, у которых она меняется в зависимости от температуры среды. По его мнению, они обладали признаками, типичными для теплокровных видов: были весьма подвижными созданиями с обширными легкими и сердцем, быстро росли и размножались, а по микроструктуре костей были ближе к млекопитающим, чем к рептилиям.

|

Куриные мозги?

Динозавры, казалось бы, воплощают поговорку; «Сила есть - ума не надо». У великанов из группы зауропод череп по сравнению с общими размерами был крохотный, а мозг весил всего несколько граммов. Крайний случай - стегозавр, масса которого составляла около 1,5 т, а головной мозг был не больше куриного яйца. Однако, если верны новейшие теории, динозавры заботились о потомстве, общались криками и применяли хитрые охотничьи стратегии, т. е. мозг работал у них гораздо лучше, чем считалось ранее. |

Противники теории Баккера подчеркивают, что теплокровность, особенно у таких крупных животных, требует обильного и регулярного питания. Лев, например, съедает в 10 раз больше мяса, чем крокодил, сходный с ним по размерам. Трудно представить, сколько корма потребовалось бы ежедневно некоторым зауроподам (гигантским растительноядным динозаврам), которые были крупнее, чем 15 слонов: ведь только один слон съедает 135 - 270 кг корма в сутки. В то же время, по мнению ряда специалистов, обмен веществ у динозавров был совершенно особый, неизвестный ни у одного из современных животных.

|

Задняя нога ультразавра позволяет судить о его росте |

Эпоха гигантов

Другой интересный вопрос: как удавалось наземным животным дорастать до таких габаритов? Один из крупнейших известных науке динозавров — брахиозавр был длиной 23 и высотой 12 м, но это еще далеко не предел. Гиганты суперзавр и ультразавр достигали длины соответственно 30 и 35 м, возвышаясь над землей на 15 - 17 м. Согласно расчетам, масса таких тварей достигала 100 т. Однако безусловным рекордсменом среди супертяжеловесов был сейсмозавр, вероятно, близкий к диплодоку. Он известен только по фрагментам, которые тем не менее позволяют считать, что длина его тела достигала 40 - 50 м. Это пять автобусов, стоящих друг за другом. Палеонтологи внимательно изучают способ прикрепления сухожилий к костям у этого гиганта, пытаясь понять, как такая махина вообще могла двигаться.

|

Компсогнат — один из самых мелких динозавров, известных науке. |

Самый маленький динозавр — компсогнат — был величиной с индейку. Длина его тела от кончика морды до кончика хвоста составляла всего 70 см при росте 30 см. Многие данные указывают на существование динозавров величиной не больше собаки. Кстати, известно, что зауроподы стали гигантами только после миллионов лет эволюции. Преимущество прогрессирующего увеличения размеров, возможно, состояло в том, что крупный организм охлаждается медленнее, чем мелкий. Как бы ни увеличивался объем крупного животного, площадь его поверхности, отдающей тепло, увеличивается относительно медленнее. Следовательно, огромные габариты обеспечивали зауроподам так называемую гигантотермию — особый способ регуляции температуры тела.

Таинственное исчезновение

Для исследователей главной загадкой остается причина вымирания динозавров к концу мезозойской эры, т. е. примерно 65 млн. лет назад. Пытаясь ответить на этот вопрос, Уолтер Алварес, геофизик из Калифорнийского университета в Беркли, предположил, что гигантские ящеры погибли при столкновении с Землей огромного метеорита. В подтверждение своей теории он привел открытие, сделанное около Губбио в Умбрии (центральная Италия): тонкий слой угленосной глины, образующий границу между меловыми и третичными породами. Точная датировка подтвердила возраст этого слоя — 65 млн. лет, что соответствует времени исчезновения динозавров. Но самое главное — в глине очень много иридия, редкого металла, содержащегося в земной коре в следовых количествах, зато обильного в астероидах и космической пыли. В образцах из Губбио его концентрация в 35 раз превышала нормальный для нашей планеты уровень.

|

Так художник представляет себе тираннозавра в момент появления на небе рокового метеорита. |

Кроме того, глина содержала странные зерна кварца, которые, как показал микроскопический анализ, испытали необычно высокое давление. Это можно объяснить столкновением с очень быстро движущимся объектом, что и заставило Алвареса предположить падение на Землю метеорита диаметром около 10 км, двигавшегося со скоростью 100000 км/ч и образовавшего кратер диаметром более 150 км. От столкновения поднялось плотное облако пыли, окутавшее всю планету и погрузившее ее в полумрак. От недостатка света погибла пышная растительность, кормившая динозавров. Когда пыль осела, выжившие животные, очевидно, столкнулись с крайне суровыми условиями. Энергия удара привела к штормам и наводнениям и к выделению огромного количества тепла. Оно в свою очередь могло стимулировать образование в атмосфере азотной кислоты, пагубно влияющей на многие организмы. По данным палеонтологов, вместе с динозаврами вымерло около 50% всех видов живых организмов, населявших планету.

|

|

Наследники динозавров

Недавние исследования, похоже, подтверждают гипотезу Алвареса. Иридиевые аномалии, происходившие в конце мелового периода, обнаружены в разных уголках планеты. В 1990 г. на полуострове Юкатан обнаружены следы колоссальной воронки, которую мог оставить гигантский метеорит. Однако космическая причина массового вымирания признается не всеми. Ряд ученых обращает внимание на вулканическую активность в зоне плоскогорья Декан на Индостане. Она тоже датируется концом мелового периода. Тогда менее чем за полмиллиона лет слой лавы толщиной до 4 км покрыл площадь, вдвое превышающую территорию Франции. Это было самое мощное вулканическое извержение за последние 200 млн. лет. Оно могло вызвать резкое изменение климата, погубившее множество обитателей Земли.

|

Костный воротник трицератопса мог служить для привлечения партнера или для защиты тела от нагревания. |

Некоторые исследователи считают, что к этому времени динозавры уже находились на пути к вымиранию. Период от 73 млн. до 65 млн. лет назад, когда исчезли 70% их видов, достаточно долгий срок для постепенного перехода к господству более приспособленных форм. По мнению ряда палеонтологов, эти рептилии оставили на планете своих прямых потомков — птиц.

Пресловутое лох-несское чудовище и неуловимый снежный человек, карликовый бронтозавр и гигантский кальмар — неподтвержденных сообщений о загадочных существах, встречающихся в труднодоступных уголках нашей планеты, великое множество.

|

Один из самых известных снимков Несси сделал Тони Док Шилдс 21 мая 1977 г. около замка Эркарт. |

В 1933 г. завершилась прокладка шоссе вдоль северного берега глубокого озера Лох-Несс в Шотландии. Туристы получили возможность любоваться этим водоемом на всем его протяжении, равном 35 км. И сразу стали появляться сообщения о странном обитателе его глубин. Многие клялись, что своими глазами видели торчащую из воды маленькую голову на длинной шее, позади которой над поверхностью иногда поднимались один-два горба.

С 30-х годов Несси, как любовно назвали шотландцы это чудовище, стала местной достопримечательностью, собирающей вокруг озера толпы желающих сфотографировать ее. Одни считают Несси длинношеим тюленем, другие — гигантской амфибией или потомком плезиозавров — своего рода водных динозавров.

Животные-невидимки

Несси — лишь одна из звезд фантастического зверинца, многие годы заполняющая страницы прессы. Эти чудовища, как и теории, объясняющие их скрытное существование, весьма разнообразны. Некоторые сообщения в итоге дезавуируются как плод воображения или оптической иллюзии. Однако представители молодой дисциплины криптозоологии (науки о скрытных животных) настаивают на существовании животных, еще не известных науке, возможно, доживших до наших дней с доисторических времен. Большинство этих ученых — энтузиасты-одиночки, однако они уже объединились во всемирные организации типа Международного общества криптозоологии со штаб-квартирой в Таксоне, штат Аризона, США.

|

В 1819 г. шхуну «Салли» якобы атаковал морской змей. |

Сначала криптозоологи собирают свидетельства очевидцев, затем отправляются на поиски. В 1989 г. они с помощью подводных камер, роботов с дистанционным управлением и гидролокаторов прочесали озеро Лох-Несс. К сожалению, полученные нечеткие фотографии не убедили скептиков. В 1980 и 1982 гг. американский биолог Рой Макал водил экспедиции по дождевым лесам Конго в Центральной Африке на поиски таинственного Мокеле-Мбембе, описываемого пигмеями как «дракон». Макал считает, что это может быть выживший динозавр, возможно, карликовый родич бронтозавра.

Окапи и целакант

Работа криптозоологов отнюдь не пустая трата времени, поскольку новые виды животных обнаруживаются постоянно, и множество существ, несомненно, еще ожидают научного описания. Возможно, не следует торопиться, отвергая рассказы о гималайском йети и чудовище из озера Лох-Несс. Криптозоологи считают важными, хотя и косвенными данными свидетельства и рисунки местных жителей. Заслуживают внимания и сообщения других свидетелей, хотя в них зачастую много преувеличений.

|

Кавказского снежного человека - алмасти - якобы видели в Дагестане в 1941 г. |

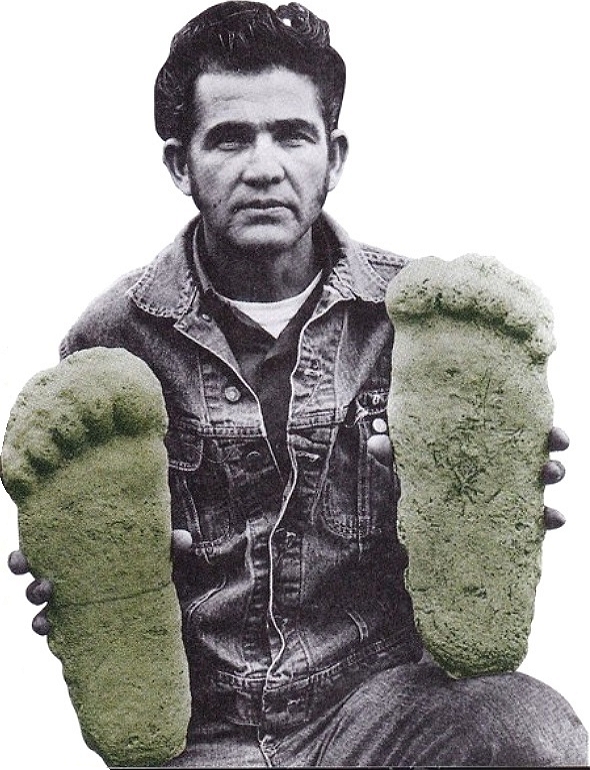

Эти гипсовые отливки следов бигфута сделаны в 1967 г. на севере Калифорнии. |

Иногда такие рассказы действительно приводят к открытию новых животных. Так было с горными гориллами в Восточной Африке, до которых ученые добрались только в начале XX в. Люди, жившие в окрестностях гор Вирунга на границе между Угандой и Конго, сообщали об огромных обезьяноподобных монстрах. Многолетние научные исследования показали, что горные гориллы — безобидные великаны, избегающие встреч с человеком. Гигантский комодский варан, обитающий на индонезийском острове Комодо, был открыт в 1912 г. учеными, решившими проверить рассказы рыбаков и ловцов жемчуга о могучих драконах. Слухи частично подтвердились: эта ящерица действительно оказалась свирепым хищником в отличие от робкого окапи — близкого родича жирафа, обнаруженного в 1901 г. в глубине дождевых лесов Конго.

Чудовища морских глубин

Список водяных чудовищ обширен, и Несси — лишь наиболее известное из них. Сообщений о встречах с таинственными существами во многих озерах от Ирландии до Китая и от Аляски до Патагонии более чем достаточно. Не меньше их и о странных существах, обитающих в океанах. Однако не все в рассказах о них оказалось выдумками. Ученым удалось наконец подтвердить существование гигантского кальмара — самого крупного среди известных на сегодняшний день представителей беспозвоночных.

|

В 1861 г. команда французского корвета «Алектон» пыталась поймать гигантского кальмара: это было первое доказательство существования морского чудовища. |

Вдохновленный рассказами моряков об огромных морских змеях и длинноруком чудовище, норвежский натуралист Эрик Понтопиддан включил описание гигантского кальмара в свою «Естественную историю Норвегии», вышедшую в середине XVIII в. В 1854 г. на побережье Ютландии (Дания) была найдена челюсть, похожая на огромный клюв попугая. Она попала в руки датского натуралиста Япетуса Стенструпа, который, изучив находку, описал новый род головоногого моллюска — Architeuthis.

К концу 1873 г. появилось убедительное доказательство существования гигантского кальмара. У побережья Ньюфаундленда два рыбака заметили в море огромную массу, показавшуюся им обломком кораблекрушения, и подплыли к ней на своей весельной лодке. Когда они попытались зацепить находку багром, она неожиданно зашевелилась. Огромные клювовидные челюсти впились в борт лодки, а длинное щупальце обвило ее. Моряков спас топор — обрубленный кусок щупальца скрывшегося в глубине чудовища оказался длиной целых 6 м. Он был покрыт гигантскими присосками.

Иногда этих кальмаров выбрасывает на берег. У самого крупного найденного на суше экземпляра длина туловища достигала почти 4 м, а масса — примерно тонну. Общая длина тела от конца головы до кончиков отходящих от нее 10 длинных щупалец составляла более 18 м. Диаметр глаз превышал 20 см — это самые крупные органы зрения в мире животных. Поведение гигантских кальмаров в естественной среде наблюдать пока не удавалось.

Выжил ли кто-нибудь?

Если сообщения о морских чудовищах больше не считаются чистой выдумкой, то относительно так называемых снежных людей единого мнения не сложилось. Самый знаменитый из них — йети, якобы живущий в Гималаях. Похожих «человеко-обезьян» (гоминоидов), судя по рассказам, встречали также на Суматре (оранг-пендек), Кавказе (алмасти), в Австралии (йови), Северной Америке (бигфут), Африке и Южной Америке. Скептики отвергают саму возможность существования крупных, но неуловимых приматов, помимо всего прочего, они должны быть достаточно многочисленны, чтобы размножаться.

|

|

Бигфут, например, известен только по отпечаткам левой ступни. Как показывают гипсовые отливки, ему была бы нужна обувь 61-го размера. По мнению ряда энтузиастов, это выживший потомок гигантопитека — нашего доисторического сородича, жившего в Юго-Восточной Азии, но мигрировавшего в Северную Америку через перешеек, существовавший некогда на месте Берингова пролива.

На протяжении более чем 10 лет британская журналистка Дебора Мартир летала на Суматру (Индонезия), чтобы найти доказательства существования оранг-пендека. В джунглях Национального парка Керинчи-Себлат на гористом западе острова она собирала рассказы очевидцев и изучала следы животных. Она считает, что ей уже известны рацион этого «маленького человека» и звуки, которые он издает. Однако наблюдать его больше 3 секунд ни ей, ни кому-либо другому еще не удавалось.

|

Находки мамонтов в вечной мерзлоте Аляски и Сибири (этот экземпляр обнаружен в 1977 г.) наверняка послужили пищей для местных легенд о подземных чудовищах. |

По мнению криптозоологов, мифы и реальность часто переплетаются. Хороший пример — мамонт, огромный, покрытый шерстью вымерший слон плейстоценовой эпохи. Если верить эскимосам Аляски и народам Восточной Сибири, мамонтов выгнало из моря какое-то чудовище, и они поселились под землей, где живут как кроты, лишь изредка выходя на поверхность. Иногда охотники видят торчащие из-под земли бивни и убивают зверя гарпунами.

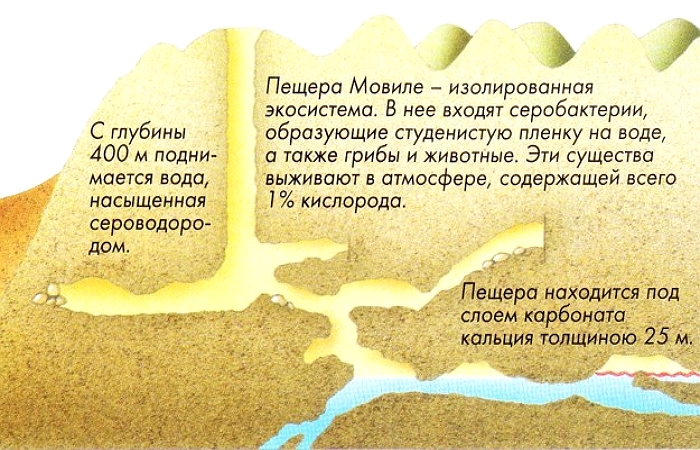

Обитатели пещеры Мовиле слепы, бесцветны, и живут в почти

непригодной для дыхания атмосфере. Открытие пещеры дает биологам возможность изучить адаптации животных к экстремальным условиям.

|

В 1986 г. румынский спелеолог Кристьян Ласку исследовал одну из пещерных систем Добруджи на востоке Румынии. В акваланге он нырнул в вонявшее тухлыми яйцами озеро и по известняковому туннелю добрался до подземной камеры. Выбравшись там на илистый берег, он не поверил своим глазам: в насыщенной сероводородом атмосфере обитали удивительные животные. Ласку увидел пауков, насекомых и ракообразных, многоножек и червей, относившихся к видам, еще неизвестным науке. Так была открыта пещера Мовиле — оазис жизни, остававшийся отрезанным от остального мира на протяжении многих тысяч лет.

Известие об этом открытии привлекло в Добруджу биологов со всего мира. Анализы показали, что пещера, находящаяся под известняковым пластом толщиной около 25 м, выстлана толстым слоем глины, образовавшимся не менее 500000 лет назад. С тех пор обитатели пещеры жили изолированно от мира, образовав замкнутую экосистему.

Старше человека

Согласно геологическим данным, пещера образовалась, когда эта карстовая зона (глубоко эродированный пласт известняка) ушла под землю в результате случившегося 5 млн. лет назад землетрясения. Возможно, именно тогда первые обитатели Мовиле и оказались в западне.

|

|

|

|

|

|

Обесцветившаяся многоножка. |

Слепой водяной скорпион. |

Паук Lascona christiani назван в честь первооткрывателя пещеры. |

Бесцветное ракообразное. |

Прозрачная мокрица - один из многих уникальных видов. |

В то время Европу покрывали тропические леса. Человек еще не появился, но животный мир был богат и разнообразен. Вполне вероятно, что в пещере сохранились некоторые из архаичных видов той эпохи. Остальные организмы могли проникать в нее позднее, пока 500000 лет назад слой глины не отрезал пещеру от остального мира. Сейчас в ней живут примерно 60 видов; почти половина из них оставалась неизвестной науке.

Идеальная адаптация

Миллионы лет сообщество этой пещеры приспосабливалось к суровым условиям. Большинство ее обитателей почти бесцветны, потому что их кожа утратила способность синтезировать пигменты. Негде стало летать — и насекомые лишились крыльев. Зрение оказалось бесполезным — и многие ослепли. Одна из самых удивительных особенностей этого уникального микрокосма — его пищевая цепь. Поскольку растений там нет, их место заняли серобактерии. Они образуют на поверхности воды студенистую пленку, служащую питательной средой для грибов. Грибы служат пищей для насекомых, которые в других условиях питались бы червями и растениями. А насекомых поедают хищники, трупы которых гниют, давая углекислый газ, необходимый серобактериям для синтеза органики. И пищевая цепь замыкается.

Пока неясно, как животные приспособились к почти бескислородной атмосфере. Вероятно, у них возникли особые биохимические адаптации.

Многие признают за животными способность чувствовать надвигающееся стихийное бедствие. Удивительные поступки многих, наших меньших братьев заслуживают пристального изучения.

|

Слоны общаются друг с другом, используя инфразвуки с частотой, слишком низкой для нашего уха. |

Собака прошла сотни километров, чтобы вернуться домой; кот совершил кругосветное путешествие в поисках хозяина; лошади и коровы в страхе разбегаются перед началом землетрясения; верблюды впадают в панику накануне песчаной бури... Все эти истории свидетельствуют о необыкновенных сенсорных способностях животных. Остается, однако, неясным, обладают ли они какими-то способностями, неведомыми человеку. Специалисты по поведению животных отрицают наличие у них экстрасенсорного восприятия; зрение, слух, обоняние, осязание и вкус основаны v них па тех же принципах, что и у пас. Как же тогда объяснить непостижимую способность многих животных ориентироваться или предчувствовать стихийные бедствия?

Миллионы животных, населяющих нашу планету, демонстрируют широкий диапазон сенсорных возможностей. Мы почти не водим ночью, а сове глаза отлично служат как ночью, так и днем. Гремучая змея успешно охотится в темноте, воспринимая своими терморецепторами тепловые лучи, испускаемые ее жертвами.

Биоакустика

Человеческое ухо воспринимает звуковые волны в диапазоне от 20 до 20000 Гц (20 кГц). А слоны слышат звуки с частотой ниже 20 Гц (инфразвуки); они разносятся на сотни километров и позволяют этим животным общаться между собой на огромных расстояниях. А собаки и кошки воспринимают ультразвуки (частота выше 20 кГц), что очень помогает им при поисках добычи.

|

Гремучие змеи используют терморецепторы, как приборы ночного видения, воспринимающие инфракрасное (тепловое) излучение своих жертв. |

У большинства животных имеются особые чувствительные волоски и вибриссы, воспринимающие малейшие прикосновения и вибрации. Перья птиц действуют, как вибриссы, передавая в мозг информацию о воздушных потоках, что позволяет мгновенно корректировать полет. Некоторые животные реагируют на изменения атмосферного давления, например сомы, проявляющие сильное беспокойство перед грозой.

|

Вибриссы кошки чувствительны к малейшим вибрациям. |

Внутренний компас

Почтовые голуби и другие перелетные птицы воспринимают флуктуации магнитного поля Земли и благодаря этому отлично ориентируются. Магниторецепцию используют даже медоносные пчелы, когда строят новые соты, располагая их строго параллельно уже имеющимся. Доказано также, что во время сезонных миграций пингвины ориентируются по звездному небу. В общем, ясно одно: каждый вид располагает собственными сенсорными возможностями, адаптированными к его образу жизни, и получает из среды ту информацию, которая необходима ему для существования в своей среде.

Ежегодно перелетные птицы отправляются в путь, как по расписанию. Ничто не остановит их огромные стаи на пути к местам размножения и назад, на зимние квартиры. Но больше всего поражает ученых способность пернатых следовать в небе точно по маршрутам, проложенным их предками.

|

Возможно, почтовые голуби используют для ориентации необыкновенно развитое обоняние. |

Весной миллионы птиц бороздят небо. Подчиняясь строгому ритуалу, они покидают места зимовки и летят туда, где летом спариваются и растят птенцов. Путешествие длится неделями. Например, орлану-рыболову на перелет из Западной Африки в Европу требуется 30 - 80 суток, а пестрогрудый лесной певун добирается из Южной Америки в Северную всего за 80 - 90 часов. Исландский песочник пролетает из Европы в Гренландию несколько тысяч миль над Атлантикой, а наша кукушка улетает зимовать в Тропическую Африку.

|

В погоне за весной

Полярная крачка — мелкая морская птица массой около 100 г. Однако она рекордсмен по дальности перелетов. Крачек, окольцованных в Бретани, на западе Франции, отлавливали затем на юго-востоке Австралии, т.е. за 20 ООО км от места кольцевания. Дважды в год эта птица перелетает практически от одного полюса планеты до другого. |

Перелетные птицы почти никогда не отклоняются от курса. Они стартуют из одного и того же места, чтобы финишировать точно там, где год назад. С поразительной точностью они следуют установленным многовековым маршрутом, даже отдыхая в основном в тех же местах, где их предки. Для ученых навигационные способности пернатых до сих пор остаются одной из величайших загадок. Что не дает им заблудиться? По каким ориентирам или приборам они прокладывают курс в бескрайнем небесном океане? Ясно одно: птицам нужно то же, что и морякам, летчикам и любым путешественникам: знать, где они находятся и в каком направлении двигаться дальше. Следовательно, птицам нужна система привязки и что- то вроде компаса.

Но у перелетных птиц нет ни приборов, ни авиадиспетчеров. Некоторые из них, направляясь на север, ориентируются по солнцу. Тесты на голубях продемонстрировали важнейшую роль солнца в их перелетах.

Внутренние часы

У почтовых голубей есть что-то вроде внутренних часов, позволяющее им находить путь домой за многие сотни километров. Решающую роль в этом играет положение на небе солнца. Лабораторные опыты показали, что внутренние часы птицы можно «переставить», искусственно сдвинув время смены дня и ночи. Голубей, «переведенных» на 6 часов вперед, выпустили в полдень. Птицы воспринимали солнце так, будто было уже 18 часов, хотя оно еще не сдвинулось так далеко к западу. В результате они летели намного го восточнее цели.

В другом эксперименте птицам показывали солнце не на небе, а в зеркале. Они ориентировались по местонахождению источника света и, естественно, летели не туда, куда надо.Разумеется, ориентироваться

по солнцу можно только днем. Ночью птицы должны использовать другие маяки. Людям помогают звезды, однако долгим птичьим перелетам не мешает ни дневная, ни ночная облачность.

|

Многие ученые склоняются к мысли о восприятии пернатыми магнитного поля Земли. Наша планета — своего рода магнит с двумя полюсами и силовыми линиями, действующий, в частности, на электрически заряженные частицы, летящие от Солнца. Известно, что почтовые голуби способны ориентироваться по этим силовым линиям. Если к голове птицы прикрепить магнит, она не сможет найти дорогу к дому в облачную погоду. Однако, как устроен этот гипотетический внутренний компас, остается загадкой.

Птичий нюх?

Ученым надо также понять, каким образом птицы узнают собственный гнездовой участок. Вероятно, способов тут несколько. Некоторые виды, безусловно, обладают отличной зрительной памятью, а необыкновенная острота зрения позволяет им четко различать объекты с большого расстояния. Однако таким зрением наделены далеко не все.

Как считает один итальянский ученый, голуби частично ориентируются по запаху. Их мозг составляет «пахучую карту» окрестностей родной голубятни, и они определяют свое положение в небе, обнюхивая потоки воздуха. Большой пестробрюхий буревестник, прилетающий летом и осенью на восток Северной Атлантики, также находит путь к своим гнездовым участкам с помощью обоняния. Это направление исследований весьма перспективно и требует более пристального внимания к поведению некоторых видов птиц.

Таинственная миграция

Несмотря на долгие исследования, о перелетах пернатых на большие расстояния известно еще мало. Возможно, важную роль в них играют процессы учения. Эксперименты показывают явные различия в поведении молодых и взрослых птиц. На одном из островов в Северном море ученые отловили несколько черных ворон — и старых, и молодых, когда их стая направлялась в юго-западном направлении на места ежегодных зимовок у побережья Ла-Манша. Этих птиц увезли на самолете в Польшу, на 600 км к востоку, и там выпустили. Особи, родившиеся в текущем году и не имевшие опыта перелетов, немедленно отправились на юго-запад в соответствии с врожденной программой ориентации. А взрослые птицы сумели скорректировать курс и целенаправленно двинулись к северному побережью Франции.

|

|

А для чего пернатым вообще мигрировать? Вопреки распространенному мнению, они летят на юг не только для того, чтобы греться на солнце. Большинство мигрантов не замерзли бы и на севере. Однако перелеты выполняют две жизненно важные функции: круглый год гарантируют корм и позволяют размножаться в условиях, оптимальных для выживания птенцов. Поэтому независимо от погоды птицы отправляются в путь по своему расписанию; некоторые виды соблюдают даты отбытия и прибытия настолько пунктуально, что их называют календарными.

Если вы считаете, что современные ученые уже постигли все секреты животного мира, вы неправы. Природа еще полна существ, чей внешний вид и образ жизни ставят в тупик даже многоопытных исследователей. Слепые пещерные амфибии, трансконтинентальные путешественники угри, южноамериканские птицы — вонючки гоацины — мир кишит зоологическими курьезами, хранящими свои тайны.

|

Чтобы выжить, колибри необходимо много энергии, которую она извлекает из цветочного нектара. |

Человек считает себя хозяином планеты и склонен думать, что в борьбе за выживание побеждают крупные, сложно устроенные организмы. Однако природа учит нас обратному: часто наиболее выносливыми и приспособленными оказываются неприметные малютки.

Прекрасный пример — тихоходки. Эти беспозвоночные длиной менее 1 мм похожи на бочонки, покрытые прозрачной оболочкой — кутикулой. Живут они обычно в пресной воде, но некоторые виды встречаются и в прибрежных участках океана. Им достаточно влаги в подушках мхов, лишайниковых наростах или трещинах стен. Несмотря на малые размеры, а возможно, именно благодаря этому тихоходки приспособлены к экстремальным условиям существования. Если воды мало, они практически высыхают, превращаясь в яйцевидные комочки. В состоянии анабиоза они могут находиться годами. В экспериментах они выживали в эфире, спирте, сероводороде и вакууме. Они пере носят нагревание до 150°С и ванну из жидкого гелия с температурой -272°С.

|

Неразлучники

В отличие от людей лишь немногие животные образуют пары на всю жизнь. Но нам есть чему поучиться у спайника парадоксального — сосальщика длиной всего 6 - 10 мм. Этот плоский червь паразитирует на жабрах карповых рыб, вызывая у них малокровие. Спаривание происходит в очень раннем возрасте, еще на стадии личинки. Личинки, не нашедшие себе партнера, никогда не достигают половозрелости. При спаривании брюшная присоска одной особи охватывает бугорок на спине другой особи, и они буквально срастаются, после чего копулируют. Пары остаются в таком положении на всю жизнь и даже растут как единое целое. |

Достаточно было лишь немного воды, чтобы малютки ожили и вскоре вели себя так, будто ничего не случилось.

Мал, да удал

Колибри «пчелка» — самая маленькая птичка. При длине всего 6 см и массе менее 2 г она едва заметна в полете. Колибри — единственные пернатые, которые способны летать задом наперед. Питаются они цветочным нектаром — высококалорийной сахаристой жидкостью. Это идеальная пища для бешено расходующих энергию живых вертолетиков. Крылья колибри делают примерно 80 взмахов в секунду, а их крохотное сердце сокращается более 1000 раз в минуту. Неудивительно, что им необходимо много корма: количество потребляемого ею в день нектара равно половине ее собственной массы.

|

Европейский протей прекрасно адаптирован к пещерной жизни. Он слепой и почти прозрачный. |

Вечная молодость

Одна из хвостатых амфибий, европейский протей, предпочитает жить в темноте. Этот вид встречается только в подземных водоемах так называемого Карста в Динарских Альпах — гористой местности, сложенной из мощных слоев растрескавшегося и эродированного известняка, на юге Словении. Наиболее известное место, где он обитает, — пещера Адельсберг около города Постойна Жизнь в пещере тяжела для любого живого существа, но протей прекрасно приспособился к миру без солнца В отличие от других животных его кожа лишена пигментов; она прозрачная и чуть розоватая из-за просвечивающих кровеносных сосудов. В кромешной тьме зрение ни к чему; развитие глаз, закладывающихся у эмбриона, в дальнейшем прекращается, и они зарастают кожей. Хотя под землей найти корм нелегко, европейский протей доживает до солидного возраста — порядка 30 лет.

|

Самка суринамской пипы носит своих развивающихся потомков на спине. |

Когда эта небольшая амфибия впервые попала в руки ученых, они, увидев у нее наружные жабры, решили, что перед ними личинка, которая со временем превратится во взрослую форму. Однако протей с возрастом не меняется, сохраняет внешние личиночные признаки, достигает половой зрелости и дает потомство. Это явление называется неотенией.

Своя ноша не тянет

Способов размножения и ухода за потомством множество, но один из самых странных демонстрирует суринамская пипа — лягушка. Она живет в северо-восточной части Южной Америки, в бассейнах рек Амазонка и Ориноко, а свое видовое название получила в честь находящейся здесь бывшей голландской колонии Суринам. У пипы плоское туловище, а задние лапы снабжены расходящимися веером перепонками. Она почти не выходит из воды и подолгу сидит на дне, подстерегая добычу.

Суринамская пипа была описана еще в начале XVIII в., но с тех пор появляются все новые сообщения о ее оригинальном способе размножения. Только в 1960 г. ученым удалось наблюдать, как эти животные спариваются и откладывают икру.

Во время брачного ритуала самец обхватывает самку сзади «за талию». Она в это время закидывает себе на спину яйцеклад, откуда самец нежно выдавливает икринки, ровным слоем прилипающие к коже самки. После этого самец их оплодотворяет. Яйца обрастают окружающей кожей, оказываясь в индивидуальных ячейках. Вылупившиеся головастики остаются на спине матери еще месяца три — до достижения половой зрелости.

Тайное бракосочетание

Долгие годы наблюдений позволили ученым разобраться в брачном поведении суринамской пипы, а вот размножение европейского угря остается загадкой. До сих пор никому не удавалось наблюдать спаривание этих рыб, и ничего не известно о развитии их мальков из оплодотворенной икры. Тем не менее кое-что о жизненном цикле угря наука выяснила.

|

Европейский речной угорь остается загадкой для ученых. Никто еще не видел, как эти рыбы спариваются и мечут икру. |

Осенью, с приближением сезона нереста, угри покидают европейские реки, плывут в Атлантический океан и исчезают в его глубинах. О дальнейшем маршруте рыб ученые не имеют представления, но допускают, что следующей весной ко времени спаривания в восточной части Саргассова моря, южнее Бермудских островов, вновь появятся угри, преодолев, таким образом, около 7000 км. Только здесь, в тропиках, на глубине примерно 5000 м, угри находят подходящие для размножения условия. По-видимому, для полового созревания этой рыбе необходима температура не ниже 17°С и давление в 40 раз выше, чем у поверхности.

|

|

Решающую роль в жизни угря играет Гольфстрим — теплое течение, проходящее от Мексиканского залива вдоль восточного побережья Северной Америки до северо-запада Европы. Оно несет личинок угря, напоминающих ивовые листочки, туда, откуда приплыли их родители. Это путешествие занимает более трех лет. Весной, достигнув европейского побережья, личинки превращаются в так называемых стеклянных угрей. Прилив заносит их в устья рек, и они плывут вверх по течению. Пока рыбы ищут подходящий для жизни водоем, например озеро или пруд, их окраска темнеет. По пути они могут преодолевать пороги и даже ползти по суше, извиваясь в мокрой траве.

В возрасте 7 - 20 лет у угря обычно летом начинают развиваться половые органы. Это сигнал, что настало время отправляться на нерест. Рыба перестает есть и плывет в Саргассово море, где после нереста погибает: ни один взрослый угорь в Европу не возвращается.

Обменялись ролями

Морской конек — одно из симпатичных и одновременно необычных морских существ. Это рыба, но плавает она в вертикальном положении, держа голову под прямым углом к туловищу. Ее тело покрыто не чешуей, а костными пластинками, образующими гибкий панцирь. Тонкий хвост не несет плавника; сворачиваясь в спираль, он цепляется за водоросли. Глаза выпучены, как у хамелеона. Но самая оригинальная способность морских коньков — забота о потомстве, которую берет на себя самец.

|

В морском коньке нелегко узнать рыбу. У этих странных существ потомство вынашивает в своей сумке самец. |

В нижней части тела конька имеется выводковая сумка. При спаривании самка засовывает в нее яйцеклад и откладывает икринки, которые самец по одной оплодотворяет. Затем стенка сумки утолщается и пронизывается новыми кровеносными сосудами, образуя своего рода плаценту. Выклюнувшиеся мальки остаются в сумке до тех пор, пока не достигнут длины около 5 мм, после чего группами выплывают наружу.

|

Плавая, гребет утконос передними лапами, а задними рулит. |

Млекопитающее с клювом

В водоемах Австралии и Тасмании живет, вероятно, самое странное млекопитающее — утконос. У него широкий, похожий на совок, клюв, перепончатые, но когтистые лапы, туловище напоминает крота, а в плоском, как у бобра, хвосте запасается жир. Самое странное, что это млекопитающее откладывает яйца.

Самец редко бывает длиннее 50 см и весит менее 2 кг. Защищается он тоже необычным для млекопитающих способом: на задних ногах у него имеются ядовитые шпоры; для человека их укол не смертелен (хотя причиняет сильную боль), но может убить собаку. Молочные железы самки лишены сосков. Молоко просто стекает из них в выемку на ее животе, смачивая шерсть, откуда его слизывают детеныши.

Когда утконос ныряет в поисках пищи, глаза и уши у него закрыты кожными складками. Зато рецепторы, находящиеся в крошечных ямках на клюве, реагируют на электрические поля, создаваемые другими организмами. Этот локатор точно выводит утконоса на жертву — зарывшихся в ил мелких беспозвоночных.

Ни в какие рамки!

Еще одно с трудом поддающееся классификации млекопитающее — трубкозуб, распространенный от дождевых лесов Камеруна и Конго до саванн Южной Африки. Буры называют его «аардварк» — земляная свинья. У трубкозуба в самом деле вытянутая морда с пятачком, и он активен ночью, а днем прячется в норах, которые ловко роет передними лапами.

|

Выходя на охоту, трубкозуб мощными когтями вскрывает термитники, а потом длинным языком ловит их обитателей. Морда, используемая для рытья, защищена жесткими |

Массивное туловище трубкозуба покрыто жесткой щетиной. Короткая шея несет длинную безволосую голову. Огромные уши похожи на заячьи или ослиные, а хвост крупный и сильный, как у кенгуру. Трубкозуб способен плотно зажимать ноздри, чтобы во время трапезы в них не заползали муравьи или термиты — его главное лакомство.

Зубы у него совершенно уникальные. Они не покрыты эмалью и растут всю жизнь, медленно стачивая поверхности. Каждый зуб состоит из множества параллельных, сросшихся между собой трубочек, точнее

— шестигранных призмочек с каналом в виде трубочки посредине. Вот почему это животное, выделяемое в особый отряд трубкозубых, так называется.

Симпатичная вонючка

Ученые до сих пор спорят, к какой группе отнести гоацина — красивую птицу из дождевых лесов северо-востока Южной Америки. Долгое время ее считали доисторическим реликтом. До сих пор некоторые орнитологи видят в гоацине живое ископаемое, близкое к предкам птиц — рептилиям. Дело в том, что у его птенцов на крыльях имеются когти, похожие на когти ископаемого археоптерикса — то ли пернатого динозавра, то ли древнейшей ископаемой птицы.

|

Гоацин летает плохо. Он просто перепархивает с дерева на дерево. |

У взрослого гоацина голубое «лицо», красные глаза и хохолок из узких перьев, однако это не самое интересное. Его относят к отряду курообразных — вместе с курами, индейками, фазанами и т. д. Большинство этих птиц едят зерна, перетирая их в мускульном желудке. Гоацин же питается почти исключительно листьями, которые размалывает в кашу и начинает переваривать в своем огромном мускулистом зобе. При этом он регулярно выпускает газы, заслужив в результате прозвище вонючки.

Гоацины живут стаями, постоянно перекликаясь своеобразным карканьем. В брачный сезон каждая пара строит гнездо на ветвях, нависающих над водой, чтобы птенцы в случае опасности могли туда спрыгнуть. Они хорошо плавают, а потом легко взбираются на родное дерево, пользуясь лапами, когтями и клювом.

Подземный город

Общественная жизнь повышает шансы вида на выживание. Хороший пример — голые землекопы, живущие подземными колониями в саваннах Восточной Африки. Эти грызуны длиной до 10 см безволосым, лишенным пигмента телом напоминают сардельки. Огромные резцы свидетельствуют об их принадлежности к грызунам, а маленькие глазки — о подземном образе жизни.

|

Голые землекопы живут под землей. Они в самом деле голые, если не считать нескольких осязательных волосков (вибрисс) на кончике морды. |

Сообщество землекопов напоминает колонию общественных насекомых. Кланом из 70 - 80 особей заправляет крупная и агрессивная матка. Она одна имеет право размножаться и строго контролирует поведение своих подчиненных. Молодые зверьки ухаживают за малышами, собирают материал для постройки гнезда, обеспечивают всех кормом (клубнями и кореньями), занимаются уборкой туннелей. Взрослые роют ходы и защищают колонию от врагов, в основном от змей. Разделение труда требует высокоразвитой системы общения с окружающими. Землекопы пользуются химическими, акустическими и осязательными сигналами. Репертуар их звуков считается самым сложным в отряде грызунов.

|

|

Вернувшись к жизни после 90 лет, проведенных в вечной мерзлоте Сибири, маленькая амфибия привлекла внимание к одному из чудес природы. Мы только начинаем понимать, как животные приспосабливаются к экстремальным условиям, но эти знания могут весьма пригодиться в будущем нам самим.

|

В области распространения вечной мерзлоты в Сибири температура зимой падает до -70° С. |

Как-то осенью в начале XX в. похожий на тритона сибирский углозуб зарылся в землю, чтобы спастись от надвигающихся зимних морозов. Это обычное для него сезонное поведение. Зимой температура в Сибири падает до -70°С, поэтому холоднокровные животные, в том числе амфибии, выбрав укромное место, впадают в оцепенение, чтобы пережить долгую зиму и очнуться весной.

Но этому углозубу не повезло: он провалился в заполненную водой подземную трещину, в слой вечной мерзлоты. Амфибию длиной 12 см обнаружил в ледяной глыбе на глубине почти 9 м золотоискатель. Российские биологи поспешили взглянуть на необычную находку. Каково же было их удивление, когда размороженное животное стало подавать признаки жизни. В конце концов углозуб встал на ноги, явно собираясь отправиться на поиски новых приключений.

Долго же он спал

Чтобы определить, долго ли углозуб пробыл в ледяном плену, использовали радиоуглеродный метод. Этот метод основан на сравнении концентраций радиоактивного изотопа углерод-14 в атмосфере (она постоянна) и исследуемом образце, например почвы, где она падает с известной скоростью. Анализ показал, что амфибия «проспала» 90 лет.

Немногие животные могут выжить в таких условиях. Любой организм содержит много воды (в человеческом теле ее до 60%). Замерзая, она превращается в кристаллики льда, которые повреждают клеточные мембраны, а вне клеток действуют как насос, откачивающий необходимую организму влагу.

Чтобы очнуться после 90 лет глубокой заморозки, необходимы особые приспособления. У сибирского углозуба необыкновенно крупная печень, составляющая до трети массы тела. Она запасает огромное количество углевода гликогена. Зимой печень превращает этот гликоген в глицерин, который снижает температуру замерзания воды, препятствуя образованию кристаллов льда в теле. Другими словами, глицерин действует как антифриз и позволяет углозубу дождаться весны даже в слое вечной мерзлоты. Другой пример такого рода — североамериканская лесная лягушка, тоже регулярно переносящая сильные морозы.

|

Чтобы не превратиться в ледышку, североамериканская лесная лягушка использует природный антифриз. |

Она в качестве природного антифриза использует глюкозу.

Ученых очень интересуют способы адаптации организмов к экстремальным условиям. Хотя природные антифризы уже известны, их применение ограниченно. Пока мы уже научились долго хранить некоторые клетки и ткани, например кровеносные сосуды, сперму, эмбрионы и эритроциты, в жидком азоте при -196°С. Однако сердце или печень подобных условий не переносят. Эти методы применимы и в биотехнологии: например, введение в клетки растений генов, ответственных за выработку антифризов, позволило бы получить холодостойкие сорта.

В борьбе за выживание яды используют не только животные. Многие растения вырабатывают токсичные вещества, защищающие их от голодных вегетарианцев.

Изобретательность природных химиков практически не знает границ.

|

Исследования показали, что акации не только защищаются от врагов химическим оружием, но и предупреждают соседние деревья о грозящем нападении. |

Когда мы задумываемся о средствах самозащиты растений, первым делом вспоминаются шипы роз или колючки кактусов. Однако своему выживанию в мире, полном прожорливых животных и любопытных людей, растения во многом обязаны особым химическим веществам.