Возникновение и развитие города и курорта Сочи

История освоения сочинских земель насчитывает более 100 тысяч лет. Территория Сочи играла огромную роль во времена античности. Свидетельством тому служат раскопки археологов, которые на территории современного города неоднократно находили пещеры, дольмены, могильники, развалины храмов и монастырей, открытые стоянки, следы поселения людей, курганные захоронения.

Сочи – многонациональный город. Из истории города Сочи известно, что на протяжении долгого времени здесь жили самые разные народы. В раннеантичное время (VI - I вв. до н. э.) здесь жили племена ахеев, зигов и гениохов, в первые столетия нашей эры основную территорию современного Сочи занимали саниги.

В средние века в районе Сочи проживали племена абхазо-адыгской языковой группы, в первой половине ХIХ в. — адыги (причерноморские шапсуги), абазины (садзы), убыхи.

После окончания русско-турецкой войны в 1829 г. Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до форта Св. Николая (южнее Поти) отошло к России. В ходе Кавказской войны в 30-е гг. ХIХ в. была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из береговых укреплений, предназначенных для охраны побережья.

На территории Сочи русские войска построили форты Александрия (Сочи), Лазарев (Лазаревское), Головинский (Головинка) и укрепление Святого духа (Адлер). После окончания Кавказской войны (1864 г.) коренные жители — адыги (шапсуги), убыхи и абазины (садзы) вынуждены были оставить родную землю.

Древнейшие следы обитания человека в окрестностях Сочи позволяют предполагать, что первые люди появились здесь 400 — 350 тысяч лет назад. По всей вероятности, они проникли сюда через Колхиду из Малой Азии. Характер находок, относящихся к этому периоду, свидетельствует о том, что древние люди, вооруженные примитивными кремневыми орудиями труда, занимались преимущественно охотой и собирательством и, следовательно, всецело зависели от капризов климата и других случайностей, влиявших на урожайность растительности и плодовитость животного мира. Это в свою очередь предполагает их полукочевой образ жизни в поисках наиболее благоприятных условий обитания. Древние охотники обладали достаточно высокими профессиональными качествами, позволявшими им весьма успешно добывать такого животного, как пещерный медведь. Об этом говорят многочисленные кости в местах расположения стойбищ.

Длительный этап эволюции, охватывающий период до 300 тысяч лет, привел к определенным изменениям в хозяйственной деятельности и условиях проживания древних людей. На основании обширных находок можно судить о том, что в этот период началось освоение более

«комфортабельных» пещерных жилищ, изготовление и использование более производительных и универсальных кремневых орудий труда. Стоянки того времени обнаружены в Ахштырской, Малой Воронцовской, Первой и Второй Хостинских пещерах, в Ацинской пещере, расположенной в верховьях реки Сочи, и других.Период с 35 до 10 тысяч лет до нашей эры отмечен дальнейшим прогрессом в оформлении жилищ и совершенствованием прежде всего охотничьего оружия. Больше становится открытых стоянок, представлявших собой поселки из нескольких хижин, основными конструктивными элементами которых были несущие жерди, покрытые ветками и шкурами. Получили распространение дротики, копья и костяные гарпуны для ловли рыбы. Очевидно, не стояли в стороне от прогресса и женщины, освоившие технологию изготовления одежд из звериных шкур.

Находки изделий из обсидиана, относящиеся к этому времени, с достаточной степенью условности позволяют сделать вывод о зарождении экономических связей и первых «гостях» в окрестностях Сочи, поскольку ближайшие выходы вулканического стекла имеются только на Центральном Кавказе и в Армении.

Поселения этого периода исследованы в ущельях рек Сочи и Мзымты.

Усовершенствование средств добычи представителей фауны неизбежно должно было привести к оскудению пищевых ресурсов, что в свою очередь обусловило переход к получению продуктов питания от более стабильных источников, какими являются земледелие и скотоводство. В холмистых предгорьях (Казачий Брод, Батарейка, Джек, Пластунка, Малый Ахун, Мамайка и др.) обнаружены десятки стоянок с каменными мотыжками характерного типа, относящиеся к IV — первой половине ш тысячелетия до нашей эры. Здесь же найдены большие скопления костей придомных животных, прежде всего мелкого рогатого скота.

Раннебронзовая эпоха характеризуется, помимо дальнейших технических достижений, усилением внимания древнего населения к развитию торгово-экономических и культурных связей. Об этом свидетельствует довольно значительный комплекс предметов, найденных в основном в Воронцовской и Ахштырской пещерах. Показательны в этом отношении обломки привозной посуды, украшения и даже раковины морских моллюсков.

Следует отдельно подчеркнуть, что пещеры в окрестностях Сочи на протяжении, многих веков играли исключительно важную роль для местного населения. Многоярусные культурные наслоения свидетельствуют, что в разные эпохи люди вновь и вновь возвращались жить в созданные природой убежища. Причинами этого могли быть и некоторые изменения климатических условий, межплеменные столкновения, истощение пищевых ресурсов в прежних местах обитания, дробление общин и т. д. Как полагают, некоторые из них были своеобразными караван-сараями для торговцев — посредников между прибрежными и горными племенами. Наиболее примечательными во всех отношениях являются Воронцовская и Ахштырская пещеры.

К замечательным памятникам культуры XIV - XIII веков до нашей эры относятся дольмены, представляющие собой различные типы монументальных гробниц.

Среди десятков дольменов, расположенных в районе Сочи, наиболее часто встречается плиточно-составной тип гробниц. По внешнему виду плиточные дольмены напоминают гигантские каменные скворечники, высота фасада которых достигает 2,5 метра, длина боковых стенок 4 метра, толщина плит до 0,75 метра. В передней части дольмена пробивалось круглое отверстие, затыкаемое каменной пробкой. Характерный образец такой гробницы можно увидеть у пансионата «Светлана», на стыке Центрального и Хостинского районов. Изготовление, транспортировка и установка многотонных плит, строгая геометрическая форма и герметичность сооружения, достигаемая тщательностью обработки и подгонки составных частей, свидетельствуют об обладании жителями определенной суммой эмпирических знаний о механике, обработке материалов.

Первые документальные свидетельства о жителях и хозяйственном облике района, занимаемого современным Сочи, можно встретить в трудах таких античных авторов, как Геродот, Аристотель, Страбон, Дионисий и других. Античные источники свидетельствуют о том, что в IV - I веках до нашей эры этот район Причерноморья был заселен конгломератом племен, известных под общим названием «гениохи».

Следует отметить, что представители Средиземноморья отзывались о гениохах весьма нелестно. Свирепые, дикие и необразованные — не самые худшие эпитеты, которыми награждали их современники. Аристотель, например, утверждал, что они склонны к убийству и людоедству. Причину возникновения столь дурной славы у этих племен можно определить, проанализировав по античным источникам характер их деятельности. Страбон сообщал, что они «живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 и редко могущие принять 30 человек; эллины называют их камарами... Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море». Очевидно, пиратство гениохов наносило ощутимый урон развитию торговли и основательно раздражало древних мореходов, давая им повод для таких заключений.

Именно поэтому, по свидетельству современников, царь Боспора Евмен в конце IV века до нашей эры, вступив в войну и очистив море от пиратствующих гениохов, заслужил высокую оценку «не только в своем царстве, но почти во всей вселенной, так как торговцы повсюду разнесли молву о его великодушии».

Одновременно отсюда можно сделать вывод и о том, что гениохи представляли собой относительно самостоятельный военно-демократический союз племен и обладали внушительной силой, с которой приходилось считаться крупным государственным образованиям античного мира.

Однако истории не известны прецеденты, когда бы грабежи и насилие, оставаясь в течение достаточно длительного периода времени основной сферой деятельности племен или народностей, способствовали бы их социально-экономическому прогрессу и образованию государственности. Вот почему этот район не занял более заметного места в развитии торговли, ремесел и продолжал оставаться на задворках средиземноморской культуры.

В I - VI веках нашей эры территорию между реками Псоу и Шахе занимало племенное образование санигов, входившее в состав гениохских племен. Изученные исследователями элементы материальной культуры, относящиеся к этому периоду, представлены украшениями и предметами домашнего обихода, как изготовленными на месте, так и поступившими из районов Средиземноморья, Ирана и Центрального Кавказа. К этому же периоду относятся расположенные у моря развалины римско-византийских укреплений в районе Мамайки и Чемитоквадже. Крепость в Чемитоквадже по тем временам представляла собой солидное укрепление. На каждой стороне укрепления выступали наружу три башни, позволявшие организовать эффективную оборону. Сохранившиеся до настоящего времени остатки нескольких башен говорят об искусстве зодчих и высоком качестве строительных работ, рассчитанном на долговременную перспективу этого сооружения.

Подлинный расцвет культуры и хозяйственной деятельности населения, заселявшего территорию современного Сочи, исследователи относят к периоду раннего средневековья — VII - X векам нашей эры. В этот период были возведены десятки крепостей, храмов и городищ, некоторые из них неплохо сохранились до настоящего времени. Остатки крепостей можно увидеть в Хосте, Красной Поляне, Аибге и других местах. К их характерным особенностям можно отнести наличие башен на крепостных стенах, позволявших вести перекрестный обстрел нападающих. Размещение крепостей тщательно продумывалось применительно к рельефу местности.

В этом отношении характерна Хостинская крепость, построенная в исключительно выгодном для обороны месте. С правой стороны крепости почти 100-метровый каскад обрывов в реку Хосту, представляющий собой неприступную естественную линию обороны. С южной стороны обрывистого утеса, на котором находится крепость, протянулась сплошной линией оборонительная стена, отсекающая защищаемый участок. Вдоль оборонительной стены размещены башни и контрфорсы, видимо имевшие до 11 метров высоты. Судя по остаткам потолочных креплений, башни состояли из трех этажей и имели хороший обзор. Все это позволяло выдержать длительную осаду и обеспечить прием и безопасность населения в случае агрессии.

Известно девять храмов, расположенных в Лоо, Хосте, Адлере, Веселом, Липниках, Лесном, Галицыне, Монастыре. Все они христианского типа. Наиболее ранней является базилика на территории совхоза «Южные культуры». Ее украшали фресковая роспись и мозаичный пол.

Характерным для этого типа сооружений является храм в Лоо, расположенный в 2 километрах от моря на высоте 200 метров. В своем основании он имеет прямоугольную форму с длиной стен 11 и 20 метров. Три входа и большое число оконных проемов создавали хорошую освещенность внутреннего помещения. Облицовка храма характеризуется тщательной отделкой известняковыми блоками и плитами песчаника.

Следует отметить, что христианские храмы размещены в основном в приморской части, что позволяет сделать вывод о частичном распространении христианства в этом регионе. В пользу этого вывода можно привести и тот факт, что более удаленные в горы храмы имеют ограды, а храм в селе Монастырь защищен мощной стеной.

Исследование городищ указывает на -исключительное значение отгонного скотоводства в жизни населения. Об этом говорят многочисленные кости домашних животных и значительное свободное пространство внутри крепостей, видимо созданное специально для загона скота во время набегов неприятеля.

Археологические раскопки свидетельствуют о широком развитии в этот период гончарного и кузнечного ремесел.

Изготавливались не только предметы домашнего обихода, но и кирпич, черепица, что говорит о качественно новом этапе в строительстве, благоустройстве жилищ и общественных сооружений.

XII век — начало заката эпохи расцвета, пережитого местным населением в раннем средневековье. Строительства других крупных зданий и сооружений, относящихся к более позднему периоду средневековья, до настоящего времени не установлено.

XIII - XIV века отмечены следами генуэзской колонизации побережья. К этому периоду, в частности, относится некоторое переустройство крепости в Чемитоквадже, отражающее технические приемы, характерные для этой культуры. Основной сферой деятельности, видимо, была торговля предметами домашнего обихода, оружием, солью в обмен на продукцию скотоводства и земледелия местных аборигенов. Не исключена возможность торговли живым товаром — рабами, которые здесь приобретались и реализовались на невольничьих рынках Средиземноморья.

Население этой местности, не имевшее культурных и хозяйственных связей с Россией вследствие отсутствия путей сообщения и труднодоступное, не могло не попасть под влияние Османской империи, активно проводившей в XVI - XVII веках политику экспансии и насаждения мусульманства. Характерная для того периода времени работорговля особого расцвета достигла на Востоке, и вполне логично, что Турция, опираясь на местных феодалов, черпала рабов из этого отсталого в культурном и хозяйственном отношении района. Венецианский дипломат Лоренцо Бернардо писал, что для турок эта местность представляла собой «как бы рудник для добывания рабов... которых везут наподобие скота в Константинополь и продают с публичного торга». Безусловно, этот тип деятельности не способствовал совершенствованию производительных сил и развитию производственных отношений местного общества и вел к его ослаблению и упадку.

Отсутствие письменности у племен, населявших район современного Сочи, исключает возможность документальной реставрации истории их развития и датировки основных событий. Однако вполне возможно предположить, что именно в этот период известные своей воинственностью племена убыхов стали занимать все более заметное место в этом регионе. Причинами могли служить истощение пастбищ и угодий в прежних местах их обитания, войны, ослабление местной культуры, поддержка со стороны Турции и т. д.

Следует отметить, что отдаленность района от культурных центров того времени тем не менее имела определенные преимущества, поскольку позволяла сохранять относительную самостоятельность и избегать опустошающих грабежей со стороны Османской империи. Данный факт не мог не повлиять на то, что даже при отсталых, застойных формах натурального хозяйства население района имело достаточно высокий для того времени жизненный уровень. Посетивший эти места англичанин Э. Спенсер в 1837 году писал: «С первого же момента, когда передо мной открылись черкесские сады, вид страны и населения превзошел мои самые пылкие представления. Вместо пустыни, населенной дикарями, я нашел ряд обработанных долин и холмов, почти ни одного клочка земли не было не культивировано. Огромные стада коз, овец, лошадей, быков бродили в разных направлениях по роскошной траве».

Таким образом, краткий экскурс в глубь веков свидетельствует о богатстве культурного наследия, оставленного племенами, издавна населявшими территорию Сочи. Этот район в своей истории пережил определенные этапы расцвета и упадка, развития и застоя. Однако многочисленные следы древних говорят о том, что этот район занимал достаточно заметное место в истории народов, заселявших Кавказ, и в своей эволюции имел как особенности, так и общие закономерности развития.

Нашим читателям, стремящимся побольше узнать об истории и памятниках культуры города, в котором они отдыхают, мы рекомендуем ознакомиться с достаточно полной экспозицией Сочинского музея истории города.

Сочинский морской порт. Здание вокзала

В конце XVII века Россия настойчиво стремилась к прочному утверждению на берегах Азовского и Черного морей. Это открывало ей возможности к кратчайшим морским торговым связям с государствами Ближнего Востока и Южной Европы. Однако этому препятствовала Турция, опасавшаяся усиления влияния России в этом регионе. После поражений, нанесенных ей русской армией и флотом, она в 1829 году по Адрианопольскому мирному договору формально отказалась от прав на Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубани до форта Св. Николая, расположенного южнее Поти. Однако, опираясь на местные племена горцев, в течение нескольких веков находившихся под ее влиянием, Турция фактически саботировала выполнение договора. С целью укрепления Черноморской береговой линии в стратегически важных пунктах необходимо было построить укрепления, препятствующие проникновению турецкого влияния в этот район и поставкам горцам оружия.

Почти 150 лет назад, 13 апреля 1838 года, эскадра русского Черноморского флота под командованием контр- адмирала Артюхова высадила в устье реки Сшатче (по- убыхски) десант генерал-майора Симборского, который занял расположенное здесь урочище и господствующую высоту, впоследствии названную Батарейка.

В журнале отряда А. М. Симборского была зафиксирована совершенно точная дата — 21 апреля 1838 года - о закладке в этой местности форта Александрия. Эта дата и считается днем основания города Сочи. Часть кладки стены этого укрепления сохранилась до настоящего времени в центре Сочи, недалеко от маяка.

В этот же период были основаны укрепления Лазаревское, Головинское и Святой Дух (Адлер).

В 1839 году в связи со сходством названия с другим укреплением Черноморской береговой линии и во избежание недоразумений форт Александрия был переименован в Навагинский, в честь известного полка. Улица Навагинская до сих пор имеется в центре Сочи.

Во время Крымской войны 1853 - 1856 годов все укрепления на Черноморском побережье в стратегических целях были разрушены, а гарнизоны эвакуированы. Солдаты фортов Навагинского, Лазаревского и Святого Духа были сосредоточены в Новороссийске. После окончания войны турки усиливают среди горских племен враждебную пропаганду против России, провоцируя их на вооруженную борьбу.

В середине 1862 года русские войска начали продвижение вдоль побережья и в глубь гор. 21 марта 1864 года сформированный в помощь регулярным войскам отряд из станицы Даховской Кубанской области вновь занял бывшее Навагинское укрепление, которое получило название пост Даховский.

Первыми поселенцами поста были отставные солдаты царской армии и матросы Черноморского флота. Здесь был открыт госпиталь, собравший около 700 солдат, которым за участие в войне срок службы был сокращен с 20 до 15 лет.

Позднее появились переселенцы из Кубанской области и центральных губерний России. Они получали надел в 30 десятин на семью и денежную ссуду на приобретение скота и земледельческих орудий. Организация хозяйства в новых условиях требовала определенных знаний и опыта. Кроме того, при устройстве селений крестьяне по традиции располагались в низменных местах, в долинах по течению рек.

В итоге переселенцы бедствовали, многие семьи вымирали, другие бросали хозяйства и уходили от гибельных для них мест. «...Лихорадка, малярия — это неизбежное зло Кавказского побережья, в том числе, конечно, Сочи и его окрестностей, не страшила горцев, они с этой болезнью вели борьбу правильную и вполне сознательную: их аулы находились высоко в горах, куда не поднимались малярийные миазмы, и хотя горцы сеяли и собирали жнитво в долинах так же, как и косили траву, но все эти работы производили до заката солнца, спеша вверх в свои аулы...» — так объяснял в 1913 году в книге «Край гордой красоты» С. Васюков причины устойчивости аборигенов к заболеванию малярией.

С целью оживления экономического развития края царское правительство стремилось привлечь сюда людей состоятельных и предприимчивых путем продажи им на самых льготных условиях свободных участков казенной земли.

В 1868 году была предпринята попытка привлечь и организовать из интеллигенции, обладающей опытом и знаниями в области сельского хозяйства и промышленности, товарищество, способное освоить этот край. Под руководством братьев Петра и Александра Верещагиных такое товарищество в количестве 50 членов было основано и после обследования вариантов остановило свое внимание на месте поста Даховского, где было решено устроить центральный поселок.

Однако неблагоустроенность территории, отсутствие путей сообщения, трудности получения промышленных товаров из центральных районов и сбыта сельскохозяйственной продукции не способствовали развитию частного предпринимательства.

В 1874 году гражданское население поста Даховского составляли всего 15 семей, но это дало возможность перевести его на положение посада, то есть гражданского поселения.

Между тем участки продавались, раздавались или разыгрывались в лотерею в пользу благотворительных организаций. Многие владельцы, получившие таким образом землю от 200 до 500 десятин, попросту не имели представления, где это находится, так как проехать сюда для осмотра было весьма непросто.

Оживление началось со строительством в 1882 году железной дороги Тихорецк— Новороссийск и в 1887 году Новороссийско-Сухумского шоссе.

Дорогу от Туапсе до посада Даховского строило Управление общественными работами, а от посада до Нового Афона — Кавказский округ путей сообщения.

В поисках средств к существованию на строительство

этого шоссе хлынули крестьяне, гонимые голодом и нуждой, вызванными неурожаем в центральных губерниях России. Непривычные к климату, ослабленные непосильным трудом, лихорадкой, они умирали здесь тысячами. Алексей Максимович Горький, странствуя в конце прошлого века по Руси, участвовал в строительстве дороги и свои впечатления отразил в рассказе «Рождение человека».

23 мая 1896 года была организована Черноморская губерния в составе Даховского, Туапсинского и Новороссийского округов с центром в последнем. Тогда же посад Даховский был переименован, предположительно от созвучного старого убыхского названия протекающей здесь реки Сшатче (Соатше), в посад Сочи.

1 мая 1898 года посад Сочи был преобразован в городское поселение с упрощенным управлением. Упоминавшийся уже нами С. Васюков писал об этом времени: «Количество всей посадской земли 400 десятин, владений 326 и жителей обоего пола 3895, причем русских 294-8, а остальное состоит из греков, грузин, имеретин, мингрельцев, чехов, поляков, армян, немцев, эстонцев, турок, персов и евреев». В городе были больница на 8 коек, казначейство, тюрьма, полицейское управление и 55 торговых заведений.

В этом же году была открыта еще одна важная страница в истории города. Специальная комиссия по изучению Черноморского побережья в составе русских ученых профессоров А. И. Воейкова, Ф. И. Пастернацкого и горного инженера М. В. Сергеева провела обследование гидроминеральной базы, особенностей климата и геологического строения побережья Сочи. В своих заключениях комиссия предсказывала Сочи большое будущее, как курорту с великолепным сочетанием живописных гор, южного моря и бальнеологической базы.

Большой резонанс имело рассмотрение на заседании географического общества материалов известного ученого профессора А. Н. Краснова, который за уникальные курортные ресурсы назвал Черноморское побережье «Русской Ривьерой».

Огромную роль в определении лечебных возможностей Сочи сыграл доктор В. Ф. Подгурский, стараниями которого было привлечено внимание к целебным источникам Мацесты.

Знать, капиталисты и именитое купечество, привлеченные высказываниями о перспективности этой местности, начали интенсивно приобретать в районе Сочи земельные участки, строить дачи и создавать коммерческие предприятия.

В этот период в Сочи концентрируется значительная часть революционно настроенных рабочих со строительства Черноморской шоссейной дороги и переселенцев, подвергавшихся неслыханной эксплуатации. Начала действовать созданная в 1904 году группа Батумского комитета РСДРП, которую возглавляли А. Гватуа, Н. Коняев, Н. Поярко и Г. Куцишвили. Именно поэтому революция 1905 года нашла здесь широкий отклик.

Уже в феврале — марте 1905 года под руководством группы РСДРП начались массовые митинги, демонстрации, забастовки. Создавались революционные кружки рабочих, крестьян и интеллигенции в Хосте, Адлере, на Пластунке, в ряде селений. Было организовано издание нелегальных революционных прокламаций.

В результате энергичной работы большевики сумели добиться значительных успехов в революционной борьбе. Они создали милицию и народные суды в Сочи, Хосте, Адлере, Аибге и других населенных пунктах.

Сочинская группа РСДРП разоружала царскую полицию и жандармов, отбирала оружие у местных богачей. Была создана собственная вооруженная дружина в 630 человек. Большую роль в ходе революционных событий сыграли народные суды. Их заседания проводились открыто, в присутствии всех желающих, иногда при стечении 200 - 300 человек. Членами народных судов избирались рабочие, крестьяне, представители интеллигенции.

Суды рассматривали конфликтные дела между рабочими и предпринимателями, например, дело сочинского городового Шинкарева, обвинявшегося в организации «черной сотни» для погромов населения.

Создание народной милиции, боевой дружины, народных судов означало слом местного правительственного аппарата и подготовку к организации нового, народного самоуправления. В Сочи это было доведено до логического конца. 15 декабря 1905 года группа РСДРП выпустила воззвание к населению, в котором объявлялось о полной несостоятельности царского городского управления и о решении заменить его народным.

Большевики довели революционную борьбу до высшего накала — вооруженного восстания. Оно началось 28 декабря 1905 года. Через три дня вооруженные отряды народной дружины и милиции заняли все правительственные учреждения, была провозглашена «Сочинская республика». Она просуществовала недолго, всего девять дней, до 5 января 1906 года. Слишком неравны были силы восставшего народа и царской власти. Верные самодержавию войска подавили восстание. Часть участников укрылась в горах, 294 человека были схвачены и осуждены к каторге и поселению в Сибирь.

После поражения сочинского восстания деятельность группы РСДРП не прекратилась, хотя масштабы ее работы сократились. В 1917 - 1920 годах сочинские большевики, верные традициям первой русской революции, активно боролись за установление Советской власти на Черноморском побережье.

14 июня 1909 года принято считать датой, с которой эта местность стала приобретать курортное значение. Тогда открылся комплекс из двух четырехэтажных гостиниц с театром, кафе, рестораном, имевший водопровод, канализацию, собственную электростанцию и получивший название «Кавказская Ривьера». Его строительство начал еще в 1904 году предприимчивый московский коммерсант А. Г. Тернопольский. Он, проницательно прикинув возможные перспективы выколачивания барышей из «утомленных россиян» в этой уникальной по природно-климатическим условиям местности, заведомо создал своему предприятию хорошую рекламу. В брошюре «Что могут сделать сочинцы для славы своего родного города», изданной в 1908 году в Петербурге, он писал, что красота Сочи гораздо эффектнее, чем красота таких прославленных курортов, как Ментона, Канны, Ницца, Сан-Ремо, и других. Здесь же приводился ряд интересных сведений, доказывающих преимущество природных характеристик Сочи над прославленными курортами Англии, Франции и Италии. В первый же год эксплуатации отеля «Кавказская Ривьера» успех превзошел ожидания. В 1910 году Тернопольский строит еще один трехэтажный корпус и водосветоэлектролечебницу, а впоследствии, полагая,

что нащупал золотое дно, с целью расширения предприятия организовал акционерное общество, в которое вошли «много лиц с крупными именами и видным общественным положением: сановники, члены Государственного совета, управляющие отделениями Государственного банка, директора частных банков и т. п.».

Среди привилегированных классов начался настоящий бум по скупке участков, строительству дач и коммерческих предприятий на территории Сочи. Те земли, которые приобретались по гривеннику за квадратную сажень, продавались по 10 - 15 рублей.

В конце 1911 года акционерное общество, созданное советником М. М. Зензиновым и врачом В. Ф. Подгурским, взяло у царского правительства в аренду на 75 лет мацестинские источники. Были предприняты весьма энергичные шаги по развитию бальнеолечебной базы. Однако первоначально за сезон здесь отпускалось лишь 1300 ванн.

На карте 1914 года «Земельные владения в Сочинском округе» показаны 150 владений князей Юсупова, Оболенского, Долгорукова, Муравьева, графини Голенищевой-Кутузовой, министров Ермолова, Витте, генерала Куропаткина («отличившегося» безынициативностью в русско-японской войне 3904 года. Его дачу, расположенную на месте современного санатория «Авангард», так и прозвали — «Терпение»), действительного статского советника Малевинского, миллионерши Мамонтовой и других. Дагомыс был вотчиной самодержца всея Руси, а рядом, в Учдере, располагались владения его министра Аракчеева.

Население города в этот период росло в основном за счет строительных рабочих и прислуги, обслуживающей приезжающих на модный курорт власть имущих. На ■ фоне утопающего в грязи небольшого городка кричаще выделялись роскошные комфортабельные виллы и дачи богатеев, а местные жители существовали в деревянных лачугах в антисанитарных условиях. В городе отсутствовали водопровод, канализация, по улицам бродили тощие свиньи и чумазые буйволы. Город и курорт существовали отдельно Друг от друга и представляли собой две полярные крайности.

До Великой Октябрьской социалистической революции в Сочи проживало около 13 тысяч человек. В нем работали 10 частнопрактикующих врачей, из которых 5 приезжали на период летнего сезона. Вследствие непомерной дороговизны лечиться и отдыхать здесь могли лишь очень состоятельные люди. Путь к лечению трудовому люду был закрыт.

Лишь с установлением Советской власти богатства курорта стали достоянием всего трудового народа.

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась сигналом для установления Советской власти во многих районах и городах России. В Сочи Советская власть была провозглашена I съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов Сочинского округа, который состоялся 28 - 30 января 1918 года в театре отеля «Кавказская Ривьера». Однако народная власть в городе, находившемся на окраине бывшей Российской империи, вдалеке от индустриальных центров и крупных отрядов рабочего класса, не могла длительное время противостоять силам контрреволюции. Банды Деникина, хозяйничавшие на юге страны, докатились и до Сочинского округа. Под руководством большевиков в округе развернулось народное партизанское движение. 29 апреля 1920 года части Красной Армии совместно с партизанами Волковского, Воронцовского, Пластунского отрядов освободили Сочи, а 4 мая в районе Кудепсты принудили к капитуляции остатки белогвардейской кубанской армии.

Советская власть вновь была установлена в Сочинском округе, и на этот раз навсегда.

Знаменательно, что в разгар гражданской войны, когда молодая Страна Советов отдавала все силы защите завоеваний революции, когда стоял вопрос о жизни и смерти Республики, большевики проявили дальновидную заботу о здоровье ее граждан. 20 марта 1919 года, в дни работы VIII съезда РКП (б), В. И. Ленин подписал «Декрет о лечебных местностях общегосударственного значения», ставший отправной точкой развития советских курортов. Этот исторический документ в ряду других мер декларировал: «...лечебные местности или курорты, где бы таковые на территории РСФСР ни находились и кому бы ни принадлежали, со всеми сооружениями и движимостью, обслуживающими ранее курорт и находящимися на присоединенных и приписанных к курорту землях, составляют собственность республики и используются для лечебных целей».

На основании ленинского декрета Кубано-Черноморский ревком национализировал в Сочи все, что хоть в какой-то мере могло послужить народу. Комиссар Евгений Лахно и врач Иван Семерджиев предъявили владельцам «Кавказской Ривьеры» мандат, в котором от имени рабоче-крестьянской власти отель объявлялся собственностью народа. А уже в следующем, 1921 году открыл свои двери первый в Сочи советский санаторий «Кавказская Ривьера». В его палатах впервые разместились не толстосумы, а простые люди — рабочие, крестьяне и красноармейцы.

В эти годы формируются органы управления, осуществляются восстановительные работы, определяются и уточняются курортные характеристики Сочинского района.

Первоначально все выявленные и учтенные курортные учреждения находились в ведении управления курортами Кубано-Черноморского района, а затем, по мере усиления внимания к развитию Сочи-Мацесты, в октябре 1924 года было выделено самостоятельное Сочинское курортное управление.

Восстановительные работы сопровождались благоустройством курорта. Город получил водопровод и электричество. В 1924 году завершилось начатое еще 10 лет назад частным Обществом Черноморской железной дороги строительство железнодорожной линии, привязавшей Сочи к единой общегосударственной системе магистральных сообщений. Теперь из Москвы, Ленинграда, других городов и районов страны на курорт можно было добраться без пересадки, одним видом транспорта. Строительные материалы, оборудование и другие крупногабаритные грузы, крайне необходимые для дальнейшего развития Сочи, регулярно доставлялись по железной дороге.

Наличие прямого сообщения с другими районами и вытекающие из этого преимущества послужили толчком для начала интенсивных исследований перспектив развития курорта, превращения его в гигантский цех восстановления здоровья трудящихся.

Первые системные исследования санитарно-технических и других характеристик Сочинского района были начаты группой студентов Московского института гражданских инженеров под руководством профессора Лунина. Затем они были продолжены в открывшемся в 1925 году первом в Сочи научном подразделении — филиале Центрального научно-исследовательского института курортологии. Определенный вклад в функциональное зонирование территории внесла проводившая исследования в этот период комиссия горно-санитарной охраны. Детально изучались климатические и геоморфологические условия, возможности гидроминеральной базы, определялись контуры курортных, селитебных, природоохранных, санитарных, лесопарковых и хозяйственных зон, формировалась концепция перспектив развития города и курорта Сочи. Многие методологические и научные положения выдвигались впервые применительно к курорту нового, социалистического типа. Все это создало основу для дальнейших выводов о чрезвычайной перспективности развертывания в Сочи крупной курортной базы. Определенным этапом в развитии Сочи, подчеркнувшим значимость этого района для восстановления здоровья трудящихся и организационно оформившим его в город-курорт, было придание ему 26 мая 1925 года статуса курорта, имеющего общегосударственное значение. Район Сочи от Учдере до Кудепсты протяженностью вдоль берега свыше 30 километров стал включать в себя территорию Дагомыса, современного Центрального района, Мацесты, Хосты, а также Красной Поляны. Уже через 3 года здесь функционировали 6 государственных санаториев емкостью 465 коек, 21 ведомственное учреждение курортного типа на 1175 коек, курортная поликлиника. Был построен новый бальнеологический корпус на Мацесте, позволивший по сравнению с 1924 годом почти в 7 раз увеличить количество отпускаемых ванн и довести их до 200 тысяч в год. Растущую популярность молодого курорта характеризует и тот факт, что здесь восстанавливали свое здоровье около 15 тысяч неорганизованных отдыхающих, что по тем временам представляло собой весьма внушительную цифру.

Расправляла плечи молодая Советская держава, строились сотни заводов и фабрик, осваивались новые районы, по площади равные некоторым европейским государствам, создавалась материально-техническая база нового в истории народов, социалистического общества. В полном соответствии с духом той героической эпохи, наряду со строительством Магнитки, Днепрогэса, Комсомольска-на-Амуре, закладывались основы будущих гигантов курортной индустрии. Почти одновременно, в 1931 году, началась разработка генеральных планов развития Южного берега Крыма и города-курорта Сочи.

В 1933 году под руководством архитектора Н. Несиса была закончена разработка и принят к реализации первый генеральный план реконструкции курорта Сочи-Мацеста, охватывающий период до 25 лет. Генеральный план отличался широтой и содержал прогрессивные идеи строительства города-курорта как единой сбалансированной системы. Характерному для дореволюционного периода соседству роскошных особняков и лачуг местных жителей с почти полным отсутствием коммунально-бытовых удобств противопоставлялась точка зрения, согласно которой в социалистическом городе-курорте комфортными условиями должны пользоваться не только отдыхающие, но и создающие эти условия местные жители.

В архитектурном отношении ставилась задача выделения доминирующих на вершинах холмов ансамблей зданий и сооружений в общей панораме зеленых насаждений, парков, скверов и прогулочных аллей. На реализацию этой грандиозной программы предназначалась и по современным понятиям весьма солидная сумма — 1400 миллионов рублей.

Город-курорт Сочи был объявлен ударной стройкой страны. Для руководства ею было создано специальное управление уполномоченного ЦИК СССР. Огромную роль на этом посту в организации строительства в период реконструкции Сочи в 30-е годы сыграл А. Д. Метелев. В формировании архитектурного облика города-курорта приняли участие прославленные зодчие, в том числе братья А. А. и Л. А. Веснины, В. А. Щуко, И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, К. Н. Чернопятов, Н. А. Гаврилов, П. П. Еськов, И. С. Кузнецов, М. Мершанов и другие.

Следует отметить, что проектирование велось параллельно со строительством. Это обусловило выполнение за 3 - 4 года большой программы работ. О темпах строительства может свидетельствовать тот факт, что в 1935 году асфальтная 11-километровая дорога на вершину горы Ахун была проложена всего за 102 дня. Тогда же была построена из добытого на месте белого камня более чем 30-метровая обзорная башня. В очень сжатые сроки были построены такие сложные инженерные сооружения, как Ривьерский мост, Верещагинский и Мацестинский виадуки, а уникальные в архитектурном отношении объекты: санаторий имени С. Орджоникидзе и Зимний театр — всего за три года. Таким темпам могли бы позавидовать и современные строители, вооруженные куда более мощной техникой.

Санатории, дома отдыха и другие курортные учреждения строились на всем побережье Сочи. На базе водолечебницы доктора Подгурского и маленьких гостиниц, носивших громкие названия «Гранд-отель» и «Бельвью», создан санаторий, ныне названный именем Мориса Тореза. Вступили в эксплуатацию санатории «Золотой колос», «Искра», «Юность», «Приморье», «Родина», «Салют», «Лазурный берег», имени С. М. Кирова и другие.

Партия и правительство уделяли самое пристальное внимание развитию Сочи. На стройках города часто можно было увидеть наркомов, крупных партийных и государственных деятелей. Неоднократно приезжал в Сочи Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. При непосредственном участии народного комиссара обороны Климента Ефремовича Ворошилова и народного комиссара тяжелой и горно-рудной промышленности Григория Константиновича Орджоникидзе были построены рядом у подножия горы Бытха два великолепных санатория, впоследствии по праву названные их именами.

В соответствии с генеральным планом развивались отрасли, обслуживающие курорт. В этот период был построен ряд предприятий пищевой промышленности, оснащенных по тем временам самой передовой техникой. Проектные решения по возведению корпусов хлебокомбината, молокозавода и мясокомбината позволили в дальнейшем на тех же площадях, без строительства новых предприятий, за счет технического перевооружения в десятки раз увеличить выпуск продукции. Важное место отводилось расширению сети предприятий торговли и общественного питания.

Особое внимание уделялось благоустройству территории, строительству транспортных коммуникаций, пешеходных маршрутов, закладке парков и скверов, устройству противооползневых сооружений и регулированию русел рек.

Рядом со старым Сухумским шоссе в 1936 году пролегла главная улица города — Курортный проспект. В 1937 - 1938 годах благоустраивается шоссе к Старой Мацесте.

Важное место в формировании города-курорта отводилось культурному строительству. Если к приходу Советской власти в Сочи было всего 3 постоянных общедоступных библиотеки и 3 избы-читальни, то в 1936 году здесь работало уже 116 библиотек с книжным фондом около 200 тысяч томов и 54 клуба. В 1937 году открывается дом-музей Н. А. Островского, прожившего в Сочи последние годы своей жизни, создавшего здесь замечательные произведения «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». В годы первых пятилеток начали работать детская библиотека, музыкальная школа, в которой обучалось 75 пионеров.

Освоение за 7 лет с начала реконструкции немногим более 40 процентов от всей суммы, выделенной на реализацию генерального плана, совершенно изменило облик города, позволило в 1940 году обеспечить прием на отдых и лечение более ПО тысяч трудящихся со всех краев и областей нашей великой Родины. Именно поэтому 1933 год считается вехой, с которой начинается создание современного города-курорта Сочи.

Бурное развитие города-курорта приостановила Великая Отечественная война. В этот период Сочи был превращен в крупнейшую госпитальную базу армии и флота, возвратившую в строй более полумиллиона солдат и офицеров. Но об этой героической странице будет рассказано ниже, а здесь следует подчеркнуть, что в феврале 1945 года, когда еще шли ожесточенные сражения, Советское правительство уже заботилось о будущем, приняв постановление о неотложных мерах по восстановлению курорта Сочи-Мацеста и проведению берегоукрепительных и противооползневых работ.

К середине 50-х годов были возведены санатории «Сочи», «Чайка», «Кудепста», «Мацестинская долина», «Металлург», здравницы, названные именами В. И. Ленина, Ф. Э. Дзержинского, Я- Ф. Фабрициуса.

В 1952 году по проекту трижды лауреата Государственной премии СССР академика А. Н. Душкина построен железнодорожный вокзал. Несколько позднее, в 1955 году, сооружен морской вокзал по проекту К. С. Алабяна.

В этот период на протяжении 4 километров, от курортной поликлиники № 1 до гостиницы «Приморская», формируется набережная с благоустроенными спусками к морю, беседками и видовыми площадками.

Упорная борьба санитарно-технических служб с малярией — бичом здешних мест увенчалась успехом. В декабре 1956 года доктор С. Ю. Соколов, возглавлявший на протяжении 25 лет эту трудную работу, на сессии горсовета известил, что впервые в истории Сочи и его окрестностей в истекшем году не было ни одного случая заболевания малярией. За этот подвиг горожане назвали одну из улиц в центре Сочи именем С. Ю. Соколова.

К середине 50-х годов ежегодное количество лечившихся и отдыхавших на курорте приблизилось к полумиллиону, что опрокинуло самые смелые прогнозы 30-х годов и привело к ряду диспропорций, сдерживающих развитие города-курорта.

Генеральным планом развития Сочи единовременная вместимость здравниц первоначально определялась около 10 тысяч мест, а после корректировки в 1937 году — 25 тысяч мест. Значительные курортные ресурсы предопределили линейное размещение здравниц — узкой полосой вдоль побережья. Учитывая, что основные средства на курортное строительство выделялись ведомствами, с целью ускорения освоения курортной целины и благоустройства прилегающей территории им выделялись неограниченные земельные участки. Причем площадь некоторых из них достигала 10 тысяч квадратных метров. Это препятствовало размещению новых здравниц. Основная группа курортных учреждений исторически сложилась в центре Сочи, в то время как в примыкающих к нему поселках Адлер, Магри, Аше, Лазаревское, Головинка, Лоо их было крайне мало или совсем не было.

С целью пропорционального и комплексного развития этих районов Верховный Совет РСФСР в 1961 году принял решение о создании первого в нашей стране курортного региона Большой Сочи с единым административным подчинением. В него вошли Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы общей протяженностью 145 километров.

В 1965 году архитекторами Гипрогора М. Комаровым, Ф. Янсоном и другими был разработан второй генеральный план развития Большого Сочи, принятый к реализации на период 1967 - 1992 годов. Планом предусматривалось формирование комплексов курортно-рекреационных учреждений на всем 145-километровом побережье с выделением зон селитебного и хозяйственного назначения. При этом единовременную емкость санаторно-курортных учреждений первоначально предполагалось довести до 210, а впоследствии до 450 тысяч мест.

Определенным шагом вперед явилась концепция рекреационного освоения глубинных территорий города-курорта, вначале до 3 километров от побережья, а затем до 25 - 30 километров. 5 мая 1983 года Совет Министров РСФСР принял постановление о создании Сочинского природного национального парка площадью 190 тысяч гектаров от побережья до Кавказского государственного биосферного заповедника.

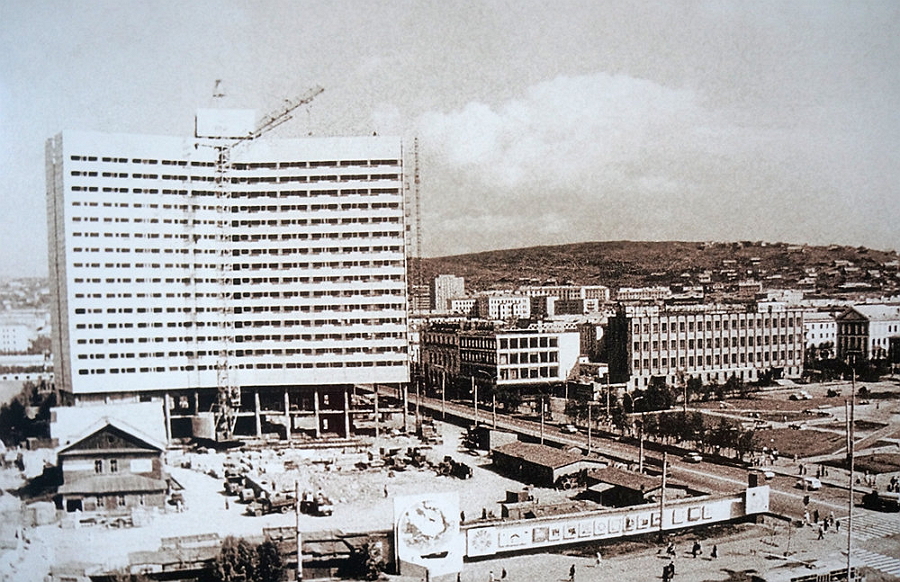

Было принято во внимание прогрессирующее увеличение количества неорганизованных отдыхающих, приезжающих к морю в отпуск. Начало развиваться гостиничное хозяйство. В 60-е годы были введены в эксплуатацию отели «Ленинград», «Кубань», «Сочи», «Хоста», «Магнолия», «Кавказ», «Чайка», а несколько позднее «Камелия», «Жемчужина», «Прибой», «Москва» и другие.

Значительное развитие получило строительство современных пансионатов. Выросли корпуса комплекса пансионатов «Светлана», Адлерского курортного городка, высотные здания пансионатов «Зеленая роща», «Белые ночи» и т. д.

В 1975 году Сочи принял на отдых и лечение уже более 3 миллионов человек, емкость его санаторно-курортных учреждений выросла до 73 тысяч мест.

Новым подтверждением заботы партии и правительства о развитии города-курорта стало принятие специальных постановлений. Они сыграли значительную роль в решении широкого круга вопросов социально-экономического развития Сочи.

За годы десятой и одиннадцатой пятилеток было освоено 1300 миллионов рублей капитальных вложений. Коечная емкость курортно-рекреационных учреждений увеличилась на 11 тысяч мест и доведена до 84 тысяч.

Начали функционировать санатории «Узбекистан», пансионаты «Нева», «Солнечный луч», «Сигнал», 12 спальных и 3 лечебных корпуса в действующих здравницах, гостиничный комплекс «Дагомыс», бальнеолечебница на 165 ванн.

Для охраны окружающей среды и сохранения экологического баланса при развитии коммунального хозяйства были введены очистные сооружения мощностью 150 тысяч кубических метров сточных вод в сутки, завершено сооружение магистрального газопровода и мусороперерабатывающего завода на 600 тысяч кубических метров отходов в год.

Реконструировались предприятия пищевой промышленности, расширилась база для сезонного накопления и хранения фруктов и овощей, увеличилась площадь теплиц, чайных плантаций, мелиоративных земель.

С целью увеличения пропускной способности железнодорожной магистрали построено 15 километров двухпутных вставок на отрезке от Туапсе до Сочи, морской флот пополнился новыми комфортабельными теплоходами на подводных крыльях.

Следует особо подчеркнуть, что строительство санаториев, пансионатов, гостиниц и других общественных зданий и сооружений велось по индивидуальным проектам, в максимальной степени учитывающим особенности курорта, его климата и ландшафта. Наряду с созданием парков, скверов, прогулочных маршрутов, формированием морской набережной это придало Сочи неповторимый облик белокаменного, утопающего в зелени города-курорта на берегу южного синего моря.

За ряд проектов их создатели удостоены звания лауреатов Ленинской и Государственных премий РСФСР.

Благоустраивалась территория города. В центре постепенно убирались приземистые, одноэтажные дома. На смену им выросли белоснежные корпуса жилых и административных зданий. Необыкновенно преобразились старейшие улицы Навагинская и параллельная ей Советская. Первые этажи жилых домов здесь заняли магазины, салоны бытового обслуживания, агентства и бюро по оказанию услуг отдыхающим. На Навагинской возведены уже ставшие одной из достопримечательностей курорта четыре из шести запланированных блоков Торговой галереи, построенные по проекту архитектора Е. Б. Анцута.

На смену традиционному строительству в долинах рек и низменностях пришло новое архитектурное решение формирования жилых микрорайонов на склонах предгорий, амфитеатром спускающихся к морю. За этот период более 60 тысяч сочинцев, или пятая часть населения, переехали в благоустроенные квартиры улучшенной планировки.

Таким образом, курорт, являющийся детищем Великой Октябрьской социалистической революции, за исторически кратчайший срок прошел путь от небольшого городка до крупнейшего всесоюзного и международного курорта, стал поистине кузницей здоровья для миллионов трудящихся.

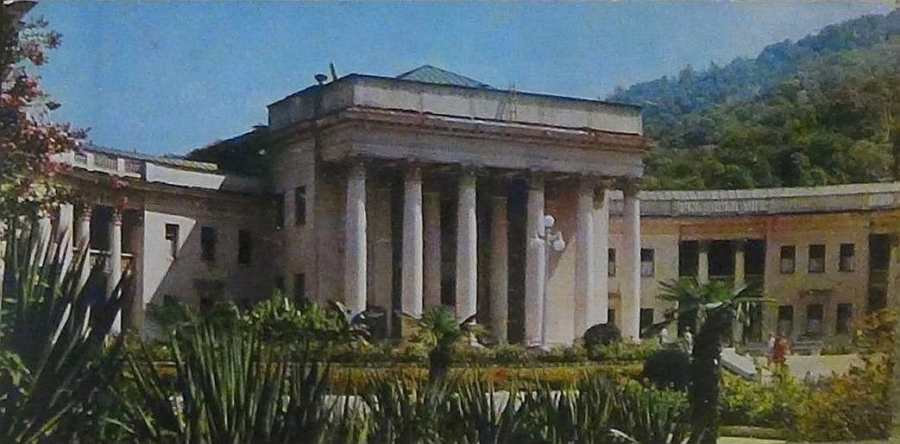

Объединение пансионатов "Адлер". Курортный городок

В годы Великой Отечественной войны курорт Сочи был превращен в город-госпиталь. Распоряжением ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров от 7 июля 1941 года перед городом была поставлена задача — в максимально сжатые сроки развернуть сеть военных госпиталей общей численностью 20 тысяч коек. Эта цифра почти в два с половиной раза превышала существующую в то время емкость санаторно-курортных учреждений.

Однако усилиями городской партийной организации, напряженным, самоотверженным трудом сочинцев это задание партии и правительства с честью было выполнено. В считанные дни санатории, дома отдыха, гостиницы, школы, пионерские лагеря стали госпиталями. Уже к началу августа 1941 года было создано 40 госпиталей, а всего за период войны в Сочи функционировали 111 номерных лечебных учреждений на 40 тысяч коек. Курорт превратился в крупнейшую госпитальную базу страны.

Первых раненых Сочи принял 5 августа 1941 года. Это были защитники Одессы. Все население тогда вышло на привокзальную площадь и улицу Горького встречать военно-санитарный поезд. Прибывших поместили в лучшие госпитали, открывшиеся на базе санаториев имени С. Орджоникидзе, С. М. Кирова, «Кавказская Ривьера», «Красная Москва», «Химик» и других. В регистрационных журналах появились записи: «Зачислить на все виды довольствия прибывших на излечение раненых бойцов и командиров Красной Армии...»

Вскоре военно-санитарные поезда в Сочи стали прибывать ежедневно, но это был не единственный путь доставки раненых в город-госпиталь. Их везли на боевых и транспортных кораблях, самолетах, автомашинах, подводах. Через некоторое время свободных мест в госпиталях не стало, а раненые продолжали поступать. В их числе были защитники Севастополя, Москвы, Киева, Ленинграда. Однако ни один из них не остался без заботливого внимания.

Основная тяжесть по размещению и созданию условий для выздоровления раненых бойцов легла на хрупкие плечи женщин. 34 тысячи горожан в годы войны ушли в действующую армию, каждый третий из них остался на поле брани. Так в. мирный город у моря вошла война.

Для сочинских медиков стало привычным делом извлекать осколки и пули, делать перевязки, кормить, поить, выхаживать раненых. В одном из рапортов сочинского вспомогательного эвакопункта № 104 военносанитарному управлению Северо-Кавказского фронта сообщалось: «В госпиталях нашей базы находится 40 процентов солдат, старшин и офицеров, раненных пулями, 32 — осколками мин, 13 — осколками артиллерийских снарядов, 4 — осколками авиабомб, 3 — осколками ручных гранат, 6 — комбинированным путем, 2 процента — холодным оружием».

В те годы госпитальный Сочи сыграл неоценимую роль, став одним из важных источников пополнения действующей армии. Жители города, и прежде всего медики, трудились, не жалея сил, с каждым выздоравливающим бойцом приближая день Победы. Самоотверженно работали ведущие хирурги профессора Б. А. Петров, Н. И. Агапов, Е. В. Смирнов, доктор медицинских наук И. А. Агеенко, кандидаты медицинских наук В. Д. Бантов, В. К. Красовитов, К. А. Гордон, Т. И. Приденко, Е. И. Якубовская, И. Д. Чебриков, Ф. И. Ашмарин и многие другие. Не уступали им в мастерстве хирурги П. Г. Клочко, В. С. Тихонов, М. П. Галковский, В. И. Балуев, Е. Л. Андреева, Н. Г. Белинский, М. И. Храмова, К. М. Васильева, П. Г. Тананайко, А. П. Румянцева, И. И. Кравченко, Л. Г. Сучкова, И. И. Плотникова. Сотни исцеленных больных были на счету врачей Н. В. Роменского, Г. И. Шавковой, Е. П. Козиновой и многих, многих других.

О некоторых из этих замечательных людей расскажем подробнее.

С началом боевых действий в должность флагманского хирурга Черноморского флота вступил прибывший в Сочи из Московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Борис Александрович Петров, известный своими работами по лечению огнестрельных переломов глухой гипсовой повязкой. Основываясь на опыте войны в Испании и с белофиннами, он пришел к простому и ясному выводу о том, что глухая гипсовая повязка коренным образом разрешает вопрос об эвакуации, ставя раненого в такие условия, когда его можно эвакуировать на любое расстояние и любыми видами транспорта. Высокая надежность этого метода была подтверждена в первые же дни войны при эвакуации раненых морем из Одессы, Николаева, Очакова, с Тендровской косы, а позже — из Севастополя, Феодосии, Керчи, Новороссийска.

Тысячи раненых своим выздоровлением, своей второй жизнью обязаны Борису Александровичу.

Научные поиски врач и ученый Б. А. Петров не прекращал и в условиях госпитального Сочи. В служившей ему кабинетом небольшой комнатке главного корпуса военно-морского госпиталя № 40, размещавшегося на базе санатория «Золотой колос», при мерцающем свете коптилки рождались рукописи фундаментальных работ по военно-полевой хирургии, разрабатывались оригинальные методики лечения боевых травм. Размноженные на печатных машинках, они затем рассылались по всем госпиталям Черноморского побережья Кавказа и армейским госпиталям Северо-Кавказского фронта, чтобы сослужить хорошую службу — спасти от гибели тысячи раненых бойцов и командиров.

Высоким авторитетом среди сочинских медиков и раненых пользовался кандидат медицинских наук В. Д. Бантов. Он работал ведущим хирургом в эвакогоспитале № 2133, который располагался на базе санатория «Салют». Ему, как правило, доставались наиболее сложные и ответственные операции, от которых зависел исход лечения, а подчас и сама жизнь многих раненых. В. Д. Бантов оперировал блестяще. Его молодость и неиссякаемая энергия сочетались с огромным опытом и высокой хирургической техникой. Он не боялся идти на оправданный риск, не отказывался ни от какой, даже самой сложной операции, но если консервативное лечение имело для раненого преимущество, то хирург становился, приверженцем консервативного лечения. На счету этого замечательного врача сотни рационализаторских предложений, внедрение которых в практику существенно повысило эффективность лечения, способствовало сокращению сроков пребывания в госпитале. Это он первый в Сочи предложил использовать в качестве перевязочного материала самшитовый мох, который заготовляли в последующем тоннами.

Кто входил в кабинет профессора Николая Ивановича Агапова, с изумлением останавливался на пороге. Ему казалось, что он попал не в рабочий кабинет хирурга, а в мастерскую скульптора. На полках стояли человеческие маски, вылитые из гипса. Каждая воспроизводила чье-то лицо, обезображенное пулями и осколками мин и снарядов. И это сравнение с мастерской скульптора было не случайным. Скальпель в руках хирурга Н. И. Агапова был подобен резцу художника, преображающего аморфную массу в прекрасный человеческий образ. Перед каждой операцией профессор мысленно восстанавливал черты неузнаваемого лица, изуродованного войной, пытаясь представить, каким оно было до ранения. Иногда для этого брал фотографии из солдатских книжек. Он как бы делал мысленные наброски предстоящих операций, а потом из мелких и крупных кусочков переломанных костей, лоскутов кожи и мягких тканей тщательно и быстро собирал, складывал, восстанавливал форму лица. Одна из его методик так и называлась — «собирание лица». Это была тончайшая работа хирурга и ваятеля экстракласса в пластической хирургии.

Когда Н. И. Агапова, случалось, переводили из одного госпиталя в другой, за ним обычно следовали его пациенты, над восстановлением лиц которых он работал. Хирург всегда стремился доводить начатое лечение до конца сам.

Всего за годы войны И. И. Агапов сделал более 7 тысяч челюстно-лицевых операций. Орденами Ленина и Красной Звезды отмечены его заслуги перед Родиной.

Иван Артемович Агеенко. Он возглавлял хирургическую службу в базовом эвакогоспитале № 2135. Случалось, за сутки ему приходилось делать до двадцати операций. Превосходное знание военно-полевой хирургии, высокая клиническая наблюдательность, огромная эрудиция и исключительная память этого врача покоряли его коллег, а раненые Ивана Артемовича просто обожали. В его практике был поразительный случай. В госпиталь поступил десантник-малоземелец с перебинтованной грудью. Состояние его было критическим. Отважного воина на носилках доставили в рентгенкабинет. При обследовании И. А. Агеенко и врач-рентгенолог вместо осколков обнаружили пробившую левое плечо и притаившуюся у самого сердца 50-миллиметровую мину. Тронь — взорвется. Но Иван Артемович решил оперировать. Ассистировал на этот раз опытный минер. Можно себе представить, каких усилий, какого колоссального нервного напряжения, какого мастерства требовала эта необычная операция. Мину извлекли и обезвредили. Была спасена еще одна человеческая жизнь. Позднее этот случай рассматривался на научно-практической конференции госпитальной базы.

Ведущим хирургом эвакогоспиталя № 2130 был кандидат медицинских наук Федор Иванович Ашмарин. Этот госпиталь обслуживал, пожалуй, самый тяжелый контингент раненых: с повреждениями черепа и головного мозга. У многих были параличи рук и ног, нарушены слух, речь, зрение. Работающим здесь медикам приходилось проявлять особое профессиональное умение, необычайное терпение и выдержку. И доктор Ф. И. Ашмарин был тому примером. Он тщательнейшим образом готовился к каждому хирургическому вмешательству, скрупулезно изучал все данные, касающиеся раненого, с необычайной точностью проводил локальную диагностику, стремясь к тому, чтобы путь к очагу поражения был более коротким и менее опасным для пациента. Лучшей наградой хирургу были успешные исходы лечения.

В 64-й палате военно-морского госпиталя № 40 был на излечении начальник медико-санитарного управления Военно-Морского Флота бригадный врач Ф. Ф. Андреев. Во время высадки морского десанта в Феодосию и Керчь в конце декабря 1941 года, находясь на мостике флагманского крейсера «Красный Кавказ», Ф. Ф. Андреев был ранен в ногу осколком снаряда. В корабельном лазарете под местной анестезией, ему ампутировали раздробленную стопу. Этот человек обладал железной волей. Во время операции он сам давал советы врачам, как ее вести. А в госпитале его палата превратилась в служебный кабинет. К нему приезжали на консультации представители медико-санитарных отделов флотов и флотилий, флагманские специалисты, начальники госпиталей. Спать Ф. Ф. Андреев ложился глубокой ночью, закончив все неотложные дела. Когда рана на ноге зажила, ортопеды поставили бригадному врачу протез, а медицинские сестры научили его ходить.

Много выдумки и находчивости проявляли работники сочинских госпиталей в то трудное время, когда в условиях прифронтовой полосы порой недоставало самого необходимого: продовольствия, медикаментов, перевязочного материала, топлива.

В госпитале № 3186 для лечения долго не заживающих ран начальником госпиталя Н. В. Роменским и ведущим хирургом Е. Л. Андреевой был разработан метод фумигации, или окуривания, ран. Для этого использовали обыкновенную артиллерийскую гильзу, гибкий шланг с деревянным наконечником, резиновую грушу и примус. В гильзу засыпали свежие сосновые опилки, ставили на примус, нагревали и с помощью груши через шланг с наконечником окуривали раны. Благодаря применению этого оригинального метода гнойные, долго не заживающие раны через неделю-другую полностью зарубцовывались. Об этом методе узнали в других госпиталях. Узнали и не поверили. Н. В. Роменский провел специальную конференцию, на которой продемонстрировал свою нехитрую «аппаратуру» и раненых, излеченных с помощью сосновых опилок.

При лечении ранений, ожогов и обморожений в госпитале № 2122, размещавшемся в старом корпусе нынешнего санатория «Искра», широко использовалась мазь, приготовленная из мацестинской воды, крахмала, аскорбиновой кислоты (витамина С). С успехом практиковалось лечение глиной, разведенной мацестинской водой. Ведущий хирург госпиталя К. А. Гордон вместо пластыря применял молодые, еще не раскрывшиеся листья бананов, служившие надежной защитой ран от инфекции.

В практику госпиталя № 2133 были внедрены оригинальные способы повязок, которые позволяли облучать раны солнцем, соллюксом, кварцем, что способствовало быстрейшему заживлению ран.

Одно время в городе стала ощущаться нехватка ваты. Медицинские работники госпиталя № 2133 по предложению доктора В. Д. Бантова, о котором мы уже рассказывали, заменили ее самшитовым мхом. Его промывали, высушивали и использовали для перевязок. С тех пор в этом госпитале до самого окончания войны вата для перевязок совершенно не использовалась. Применяли мох и в других госпиталях. За ним снаряжались целые отряды женщин и школьников в Хостинскую тисосамшитовую рощу. Как величайшую драгоценность, приносили они дары реликтового леса.

Не счесть всех новшеств, которые врачи сочинских госпиталей внедрили в практику, заботясь о быстрейшем выздоровлении раненых.

Широко применялась климатотерапия. Под кронами деревьев и на открытых площадках были расставлены тысячи кроватей, кушеток, топчанов. В хорошую погоду больные и раненые находились здесь круглосуточно, принимая воздушные и солнечные ванны. На полную мощность работали водолечебницы Мацесты. Ежедневно сероводородными ваннами лечили тысячи раненых.

Когда для нужд госпиталей стало не хватать физиологических растворов, по специальной методике их начали получать из морской воды. Медицинские работники госпиталя № 2139 готовили отвары из мандариновых листьев, из плодов шиповника, чтобы восполнить недостаток витаминов. Местные жители собирали в лесу черемшу, щавель, молодую крапиву, богатые витамином С. Но главным сырьем для его получения была хвоя. Хвойный отвар в больших количествах готовился во всех госпиталях города. Его давали раненым и больным для быстрейшего восстановления сил, предупреждения и лечения цинги.

В отчете вспомогательного эвакопункта № 104 за первое полугодие 1943 года отмечалось, что за истекшие шесть месяцев в госпиталях было израсходовано почти 2,5 тонны крови. Основным ее поставщиком была сочинская станция переливания крови, ежемесячно заготовлявшая 700—800 литров этой алой, несущей жизнь, бесценной жидкости.

А всего за годы войны сочинские доноры сдали около 20 тонн крови. Ее использовали не только госпитали, но и санитарные транспорты, доставлявшие сюда раненых. Четвертая часть всей заготовленной крови была отправлена героическим защитникам Новороссийска, а также в полевые походные госпитали и медсанбаты. На одной из донорских ампул с кровью была такая надпись: «Дорогой товарищ! Посылаю вам свою кровь. Пусть она вернет вам прежнее здоровье, чтобы вы могли снова бить проклятых фашистов за свои раны и моего погибшего сына». Сделала ее сочинская учительница М. Гаврилова. История сохранила для потомков эти строки, и мы узнали имя одной из многотысячной армии сочинских доноров. А сколько их, безвестных простых людей, приходили на донорские пункты и, словно частицу себя, отдавали раненым бойцам свою кровь.

Но не только кровь отдавали раненым жители города. Сочинцы дарили им тепло своих рук и сердец, делились последним из того, что имели. Раненые в госпиталях были окружены их любовью и защитой. Коллективы предприятий, организаций, школ брали шефство над госпиталями. В палаты к воинам приходили школьники, артисты, писатели. Они ухаживали за лечащимися, рассказывали им о делах на фронте, писали письма. Прямо в палатах демонстрировались кинофильмы, давались концерты. Бескорыстное желание поддержать, ободрить, оказать посильную помощь тем, кто пролил кровь за Родину, — эти черты были свойственны всем сочинцам.

Душой всей лечебной, хозяйственной и идейно-воспитательной работы в госпиталях были коммунисты. В наиболее сложное для города время, когда в октябре 1942 года бои шли под Туапсе и госпитальная база по существу работала в прифронтовых условиях, они словом и личным примером вдохновляли людей на самоотверженный труд, зажигали их сердца ненавистью к врагу и непоколебимой верой в победу.

В тот период часть госпиталей была эвакуирована в глубокий тыл. Другую часть командование перевело на положение полевых. На место выбывших прибыли фронтовые госпитали. При наличии прежней материальной базы приходилось принимать вдвое больше раненых. Их вывозили ежедневно из-под Туапсе санитарные летучки. Каждая из них доставляла в госпитальную базу от 200 до 400 раненых. Летучки брали солдат на полустанках, находившихся в зоне боевых действий, с причалов Туапсинского порта, передавая с рук на руки прямо с боевых кораблей. Это были легендарные защитники Новороссийска, десантники с Малой земли.

День и ночь самоотверженно работали люди в белых халатах. День и ночь в операционных, перевязочных, процедурных кабинетах и госпитальных палатах шла битва за жизнь человека, за то, чтобы он мог вновь видеть, слышать, ходить, держать в руках оружие и разить им ненавистного врага.

Мобилизация всех возможностей города позволила только с октября 1942 по февраль 1943 года принять почти 95 тысяч раненых, из них 80 процентов возвратить в строй.

Работой сочинской госпитальной базы постоянно интересовались командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник Иван Ефимович Петров, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, другие видные военачальники и политработники. Когда, например, возникли затруднения с доставкой в город каменного угля и нефти, генерал- полковник И. Е. Петров выделил сочинцам десять тысяч кубометров древесины, заготовленной в лесу за Старой Мацестой для сооружения дзотов. В другой раз вице- адмирал Ф. С. Октябрьский предоставил боевой корабль для доставки в госпитальную базу муки. Нередко И. Е. Петрова и Ф. С. Октябрьского видели в палатах у раненых. От имени Президиума Верховного Совета СССР они вручали героям боевые ордена и медали.

Летом и осенью 1943 года войска Северо-Кавказского фронта при поддержке кораблей Черноморского флота в результате упорных боев освободили вначале Новороссийск, а затем и весь Таманский полуостров. Была прорвана пресловутая «Голубая линия», которую фашисты считали неприступной. Кубань стала свободной.

Внесли свой вклад в эту победу и работники сочинских госпиталей. Только за шесть месяцев 1943 года здесь было сделано 13 558 операций, 613914 перевязок, тысячи раненых возвращены в строй.

До самого конца войны несли свою бессменную вахту здоровья сочинские медики. Их усилиями, благодаря активной помощи жителей города, на плечи которых легли заботы по перевозке раненых, обеспечению их продуктами питания и лекарственными травами, заготовке дров, пошиву белья, одежды, были поставлены на ноги полмиллиона советских солдат и офицеров, или 45 полнокровных дивизий.

Это был нелегкий труд, по своему значению равный ратному, это был настоящий подвиг во имя жизни, подвиг милосердия, совершенный жителями мирного курортного города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1980 года за большую и самоотверженную работу трудящихся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город Сочи награжден орденом Отечественной войны I степени.

О трудных и суровых днях госпитального Сочи будет напоминать величественный мемориал, посвященный медицинским работникам тех далеких военных лет. Он сооружается в курортном парке рядом с санаторием «Кавказская Ривьера» — первой здравницей курорта, госпиталем, принявшим первых раненых, местом, где и сегодня поправляют свое здоровье инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Бальнеофизиотерапевтическое объединение "Мацеста"

Встречи, улыбки, рукопожатия, разноязыкий говор — все это присуще столице курортов Сочи. Здесь сложилось много добрых традиций, выражающих стремление людей к миру, сотрудничеству и добрососедству.

Символом стремления людей всех континентов жить в мире и дружбе стало легендарное дерево Дружбы. История этого необыкновенного дерева весьма примечательна. Появилось оно небольшим ростком цитрусового дерева в 1932 году. Вырастил его ученик знаменитого селекционера И. В. Мичурина кандидат сельскохозяйственных наук Ф. М. Зорин. В 1940 году Сочинскую опытную станцию субтропических и южных плодовых куль

тур посетил покоритель Арктики академик Отто Юльевич Шмидт. Он заинтересовался опытами ученого-селекционера и сделал на этом дереве первую прививку веточки мандарина. После войны приняла эстафету от О. Ю. Шмидта профессор Белградского университета Ружица Главинич, привив к удивительному дереву свою веточку. Впоследствии она неоднократно приезжала в Сочи. За это время дерево разрослось, прививки на нем сделали многие знаменитые люди: ученые, общественные и политические деятели, писатели, поэты, музыканты, знатные труженики, революционеры — представители 150 стран мира. Дерево превратилось в своеобразное селекционное чудо, на котором одновременно растут итальянские лимоны и японские мандарины, плоды крупных грейпфрутов «дункан» и карликовых мандаринов «кинкан» — всего более тридцати видов и сортов цитрусовых. Рядом с золотистыми плодами соседствуют белые прямоугольнички — визитные карточки тех, чьими рука ми сделаны прививки. Среди них имена Юрия Гагарина и Германа Титова, Поля Робсона и Вана Клиберна, президентов Вьетнама Хо Ши Мина и Австрии Франца Йонаса и многих других. В один из своих приездов Ружица Главинич в книге почетных гостей оставила запись: «Как растения тянутся к солнцу, так и люди всего мира стремятся друг к другу, развивая свою дружбу. Поэтому не случайно, что дерево так разрослось, расцвело и покрылось плодами дружбы между людьми разных национальностей»,В 1986 году у дерева Дружбы состоялось 1150 встреч, на которых присутствовали 33 тысячи гостей из 104 стран.

Недавно здесь побывал председатель Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра. Он оказался отличным садоводом, и теперь на дереве Дружбы будет плодоносить ветка человека, известного всем людям как борец за мир и справедливость. Он выразил уверенность, что «мир с каждым днем укрепляется все больше и больше, как крепнут корни дерева Дружбы, питаясь соками любви людей всей планеты».

Добрая традиция в честь дружбы между народами высаживать деревья, создавать аллеи, поляны Дружбы характерна для города-курорта Сочи. Одной из таких достопримечательностей является поляна Дружбы в парке культуры и отдыха «Ривьера». Прославленные гости го рода-курорта высаживают здесь магнолии — красивые вечнозеленые деревья с большими, до 40 сантиметров в диаметре, белыми цветами. Магнолии живут до 400 лет и являются символом мира и дружбы.

Первое дерево на поляне Дружбы высадил в апреле 1960 года Отто Гротеволь, Председатель Совета Министров ГДР, выдающийся деятель коммунистического движения, второе — 25 июня 1960 года наш прославленный полководец Климент Ефремович Ворошилов. Здесь же находятся магнолии, высаженные Генеральными секретарями Французской коммунистической партии Морисом Торезом и Болгарской коммунистической партии Тодором Живковым, другими видными политическими и общественными деятелями.

На поляне Дружбы растут деревья Ю. Гагарина, первой женщины-космонавта В. Терешковой и первого человека, вышедшего в открытый космос,

— А. Леонова, многих других космонавтов. Особое место занимает магнолия, посаженная I октября 1975 года советскими космонавтами и американскими астронавтами в честь совместного полета космических кораблей «Союз» — «Аполлон», являющаяся символом доброй воли и международного сотрудничества в космосе.Гордятся сочинцы и магнолией своего замечательного земляка летчика-космонавта СССР Виталия Ивановича Севастьянова.

Деревья поляны Дружбы стали своеобразной летописью людского братства. Сочинцы, создав ее, желают мира всем народам нашей планеты, желают дружбы, такой же прекрасной и чистой, как белоснежные цветы магнолии. Пусть вместо руин, пепла и людского горя расцветают мир и дружба. К этому призывает нас поляна Дружбы.

В 1973 году в Дендрарии заложена пальмовая аллея Дружественных городов, где в торжественной обстановке сажают деревья мэры зарубежных городов, посещающие Сочи. Здесь посадили пальмы председатель исполнительного управления Хурала народных депутатов города Улан-Батора Сурэнжавын Белбар, мэр города Люксембурга (Австрия) Раух, председатель исполнительного комитета Будапешта Золтан Сепвельди, мэр города Римини (Италия) Дзено Дзаффаньини, председатель столичного Совета Варшавы Ежи Маевски. Здесь зеленеет пальма, посаженная мэрами городов Денвера, Дейтона, Линкольна и Спокей на (США). Согретые южным солнцем и теплотой человеческих сердец, растут пальмовые ветви мира других гостей Сочи.

У пансионатов «Светлана», «Фрегат» и в Дагомысском гостиничном комплексе церемонии посадки деревьев во имя дальнейшего укрепления дружбы с советским народом проводят в дни своих национальных праздников туристы Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Франции, Финляндии, ГДР и другие.

Находясь в Сочи, знакомясь с социалистической действительностью, зарубежные гости убеждаются в миролюбии советских людей, в стремлении нашего народа жить в мире и дружбе со всеми народами мира.

В этой работе активное участие принимает Сочинское отделение Союза советских обществ дружбы, которое функционирует с 1967 года и сейчас объединяет одиннадцать городских отделений обществ дружбы: советского общества дружбы с ГДР, Обществ советско-болгарской, советско-венгерской, советско-польской, советско-румынской, советско-чехословацкой дружбы, а также обществ дружбы «СССР — Великобритания», «СССР — Франция», «СССР — Финляндия», «СССР — Италия», «СССР — Япония». Городе кие отделения обществ дружбы объединяют более Ста коллективных членов. Работают секция «Эсперанто», молодежная, юридическая, медицинская комиссии, комиссия советской культуры.

Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами — общественная организация, она ставит задачу ознакомления советского народа с историей, культурой, экономикой, жизнью и деятельностью зарубежных стран, а также содействует ознакомлению народов зарубежных стран с историей, культурой, жизнью и деятельностью советского народа, его достижениями в области государственного строительства, экономики, науки и культуры, с внешней политикой Советского государства.

Правление Сочинского отделения Союза советских обществ дружбы и его коллективные члены, городской комитет защиты мира поддерживают дружественные связи с городами Бургас, Пловдив, Варна — Народная Республика Болгария, Будапешт — Венгерская Народная Республика, Марианске-Лазне, Пльзень, Карловы

Вары — Чехословацкая Социалистическая Республика, Опатия, Нови-Сад — Социалистическая Федеративная Республика Югославия, Дрезден — Германская Демократическая Республика, Брайтон — Англия, Хиросима, Ниигата, Атами — Япония и другими.

Сочи является членом Всемирной федерации породненных городов. Это движение возникло еще в суровые годы Великой Отечественной войны, когда жители многих зарубежных городов обращались к защитникам Москвы, Ленинграда, Сталинграда со словами восхищения мужеством советских людей в борьбе против фашизма. В 1957 году была создана Всемирная федерация породненных городов, которая поставила перед собой благородную цель — содействовать международным связям в интересах взаимопонимания и дружбы народов.

Город-курорт Сочи породнен с английским курортом Челтенхэмом, французским — Ментоной, итальянским — Римини.

Районы города Сочи установили дружественные связи с болгарскими городами Бургасского округа Созополом, Несебыром, Мичурином.

Между городами-побратимами проводится обмен делегациями, туристскими группами, спортивными коман- дами,.танцевальными коллективами, фотовыставками, выставками детского рисунка.

Одна из таких выставок была посвящена 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Рисунки юных сочинских художников экспонировались на выставках английских, индийских и французских городов. В рисунках детей ярко выражалось стремление к миру, дружбе и созиданию.

В библиотеки городов-побратимов уже несколько лет подряд направляются книги и журналы. Многие организации города-курорта поддерживают связи с родственными предприятиями породненных городов.

Ежегодно в последнее воскресенье апреля в Сочи широко отмечается Всемирный день породненных городов, проводятся собрания общественности, массовые гулянья, лекции, доклады, беседы, устраиваются фотовыставки, демонстрируются кинофильмы, на страницах газеты «Черноморская здравница» и в передачах Сочинской студии телевидения и радиовещания выступают активисты обществ дружбы, в том числе зарубежные гости, высказывающие свое отношение к проблемам мира, дружбы и предотвращения войны.

Мэр города-побратима Римини М. Конти на приеме в исполкоме горсовета в своем выступлении отметил: «Движение породненных городов сближает все народы мира, помогает людям преодолеть самые разные политические барьеры, способствует развитию взаимопонимания и дружбы. Пример тому наши города. Многие жители Римини стремятся больше узнать о жизни советских людей, о вашем прекрасном курорте. Мы предлагаем и дальше сотрудничать в области туризма, спорта, культуры».

В Сочи проводятся различные международные конгрессы, конференции, симпозиумы, совещания, выставки, такие, как, например, «География туризма и отдыха», «Динамика морских берегов», «Спасите наши почвы», международный конгресс гидротермальной техники, совещание по международным перевозкам стран — членов СЭВ, заседание Международной организации по стандартизации, семинар по игровым задачам управления, и другие.

С организацией курортного дела ежегодно знакомятся в Сочи до 300 парламентских, профсоюзных, молодежных и других делегаций из многих стран мира. «За время пребывания в СССР мы имели возможность побывать в вашем прекрасном городе Сочи у Черного моря. Это для нас большая радость. Здесь мы своими глазами увидели огромные успехи, достигнутые советским народом в строительстве своей страны, а также счастливую жизнь советского народа. В Сочи мне и членам делегации был оказан горячий прием, за что я хотел бы выразить сердечную благодарность» — Ван Биннань, председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей.

Кроме делегаций, ежегодно город посещают более 500 иностранных дипломатов и членов их семей, а также специалисты по линии различных ведомств. Всего же в последнее время Сочи ежегодно посещают до 250 тысяч зарубежных граждан из более чем 100 стран.