Знаменитые супружеские пары

Мусский И. А.

Мы знакомы со многими популярными именами воинов, правителей, основателей династий - все они указаны в учебниках истории. Однако в них ничего не сказано о любви - о людях, которые любили друг друга, вопреки мнению общества, вопреки войнам и катастрофам, и даже вопреки закону. Мы предлагаем вспомнить о парах, которые прошли огонь и воду и доказали, что любовь важнее всего.

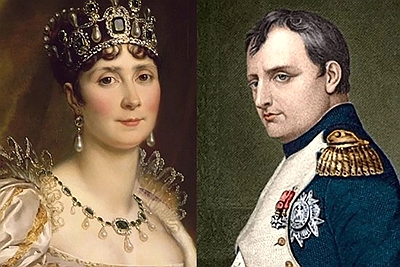

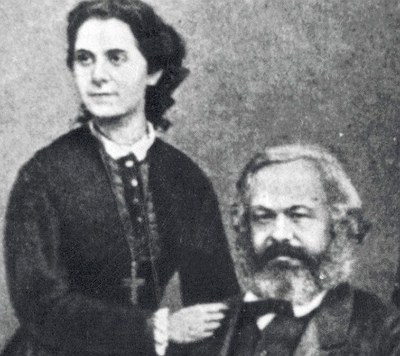

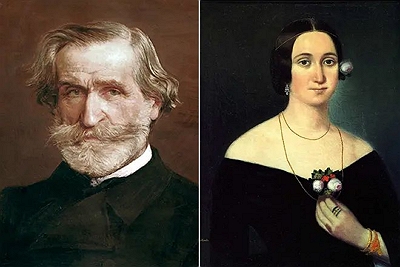

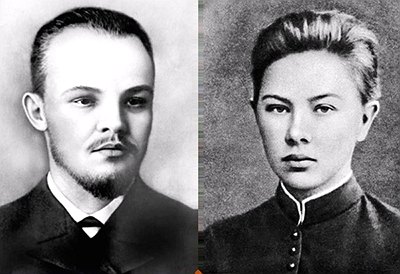

Здесь представлены очерки о великих супружеских парах разных времен и народов. Кого-то любовь и супружеская жизнь вдохновили на создание шедевров литературы, музыки и кино, кого-то на совершение научных открытий, принятие решений, повлиявших на развитие государств. Некоторым супружество в итоге принесло разочарование и несчастья. Но все они оставили след в истории человечества и своими жизнями в который раз доказали, что любовь переворачивает мир и творит чудеса. Перед читателями пройдут жизни Эхнатона и Нефертити, Ивана III и Софьи Палеолог, Сулеймана I и Роксоланы, Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Лоренса Оливье и Вивьен Ли...

На

одной из четырнадцати стен, установленных на восточном берегу Нила, где

располагалась древнеегипетская столица Ахетатон, высечена надпись: «Рано утром,

когда первые лучи солнца озарили землю, на сверкающей золотом колеснице к берегу

Нила приехал фараон. Он был подобен самому богу солнца Атону, который наполняет

своим светом всю землю. И повелел царь созвать всех придворных, военачальников и

вельмож и поклялся перед ними: "Как живет мой отец Атон, прекрасный, живой!Я

сотворю здесь столицу Ахетатон для отца моего Атона на этом месте, которое он

сам сотворил, окружив его горами!"»

На

одной из четырнадцати стен, установленных на восточном берегу Нила, где

располагалась древнеегипетская столица Ахетатон, высечена надпись: «Рано утром,

когда первые лучи солнца озарили землю, на сверкающей золотом колеснице к берегу

Нила приехал фараон. Он был подобен самому богу солнца Атону, который наполняет

своим светом всю землю. И повелел царь созвать всех придворных, военачальников и

вельмож и поклялся перед ними: "Как живет мой отец Атон, прекрасный, живой!Я

сотворю здесь столицу Ахетатон для отца моего Атона на этом месте, которое он

сам сотворил, окружив его горами!"»

Да, странные события происходили в Древнем Египте во время правления фараона Аменхотепа IV. Вознесенный на вершину славы одними, почитавшийся умалишенным другими, этот неординарный правитель был сыном царственной четы — фараона-солнце Аменхотепа III и «великой царской супруги» Тейе, известной своей властностью и мудростью. Детство и юность он провел в пышном фиванском дворце в Мальгатте.

Аменхотеп IV взошел на престол в 1364 году до Р.Х. в возрасте пятнадцати лет. К этому времени он уже был женат на Нефертити. По-древнеегипетски имя Нефертити означает «Красавица грядет». Ее родителями были египетские вельможи Эйе и Тии, происходившие из среды провинциального жречества из города Коптоса. Царица Тейе состояла с ними в родстве, что ей отнюдь не льстило. Поэтому Тии в официальных надписях именовалась «кормилицей Нефертити, великой супруги царя», в то время как Мутноджемет, младшая сестра Нефертити, имевшая статус придворной дамы, открыто именовала Тии матерью. Некоторые историки полагают, что Нефертити — дочь Аменхотепа III. Но нет решительно никаких доказательств, подкрепляющих эту гипотезу. Она никогда не носила титула «дочь царя».

Сердце Эхнатона пленили удивительная красота и грация Нефертити. Она была его «любимой», «радующей сердце царя». Даже в официальном титуле проскальзывало свидетельство любви фараона — «жена царева великая, возлюбленная его, владычица обеих земель». Нефертити стала символом красоты египетской женщины. Два ее удивительных портрета — один хранится в Берлине, другой в Каире — излучают очарование.

На пятом году правления молодой фараон меняет имя. Отказавшись от имени Аменхотеп, в состав которого входит имя бога Амона, он называет себя Эхнатоном, то есть «угодный Атону», или «действенный дух Атона». Отныне власть царя хранит лучезарный бог Атон, культ которого был распространен еще во времена Аменхотепа III.

Покинув Фивы, Эхнатон основал новую столицу — Ахетатон (городище Телль-Амарна). За строительством и украшением города он следил сам.

Эхнатон выступал в качестве верховного жреца Атона, слагал многочисленные гимны в честь этого божества и проповедовал свое учение среди народа. Когда Эхнатон и Нефертити на великолепной колеснице проезжали по улицам города, толпа приветствовала их возгласами: «Жизнь, здоровье, сила».

Супругов соединяла глубокая любовь. Царица, как и ее повелитель, поглощена «атонизмом». Она становится верховной жрицей особого святилища, где почитают культ заходящего солнца. Она — «умиротворяющая Атона голосом сладостным, своими руками прекрасными...».

Все поступки царицы свидетельствуют о том, что она хорошо разбиралась в людях, обладала умом, тактом, выдержкой и огромной волей. Неудивительно, что она становится главным советником мужа. Дипломатические подсказки и решения супруги приводили Эхнатона в восхищение, он не уставал прославлять ее мудрость. Иногда преклонение перед царицей переходило все границы. Так, вознося клятвы Атону при основании новой столицы, Эхнатон клялся верховному божеству не только своим богом-отцом, но и своей любовью к жене и детям.

Еще более поразительно другое нововведение египетского царя. Теперь, объезжая свои владения, фараон брал с собой супругу. Кроме того, царица присутствовала при награждении сановников. По приказу Эхнатона в новой столице рядом с его скульптурами появились изваяния Нефертити. Такие же огромные и величественные. Фараон искусственно в противовес традициям насаждал культ царицы, подобно тому как взамен одного бога он распространил культ другого.

Безусловно, не обходилось без сплетен и интриг. Недовольные вельможи пытались опорочить действия царицы, возбуждали негодование в народе против Нефертити. Однако коварные замыслы не имели успеха, напротив — каждый день приносил новые доказательства небывалой любви царя к жене-красавице.

Нефертити родила царю шесть дочерей. Любопытный факт: в именах пятой и шестой дочерей имя Атона заменяется именем Ра. Это сделано, несомненно, по религиозным мотивам. Супругам нравилось демонстрировать свою нежную любовь к детям. На одном из рельефов царица, сидящая на коленях царя, держит на руках дочь-малютку. Статуэтка запечатлела Эхнатона, целующего дочь. Сохранились уникальные изображения царских обедов и ужинов. Эхнатон и Нефертити сидят рядом. Около пирующих стоят украшенные цветами лотосов столики с яствами, сосуды с вином. Пирующих развлекает женский хор и музыканты, снуют туда-сюда слуги. Три старшие дочери — Меритатон, Макетатон и Анхесенатон присутствуют на торжестве.

Словом, до некоторых пор жизнь царственной четы протекала безоблачно. Многие историки считают, что причиной разлада в семье стало отсутствие сына, который мог бы унаследовать престол. Дочери не обеспечивали надежность продолжения династической смены власти.

Вскоре у Нефертити появилась соперница — самая красивая из наложниц фараона — Кийа. Фараон объявил, что признает ее побочной женой.

Нефертити тяжело переживала разрыв с законным супругом, хотя и знала, что он неизбежен, и готовила себя к этому. Царица по-прежнему была приветлива с мужем, радовалась его появлению, его встречам с дочерьми. Она принимала ласки фараона и была готова удовлетворить его любое желание.

Эхнатон все чаще посматривал на Анхесенатон, третью свою дочь от Нефертити. Девочка, подобно утренней розе, была удивительно хороша собой. Старшая дочь, Меритатон, была замужем за Сменхкаром, которого прочили в наследники. Выдали замуж и вторую дочь, сватались к третьей, но фараон не спешил с новой свадьбой, отвергая всех претендентов.

Наконец он объявил, что избрал себе в жены Анхесенатон и просит Нефертити подготовить ее к столь серьезному шагу, обучить искусству любви. Девочке восемь лет, она давно созрела для брачного ложа. Сам бог Атон указал ему новую избранницу.

Эхнатон повелел возвратить Кийа обратно в гарем. Отвергнутая любовница была обречена на вечное забвение, несмотря на то что родила фараону двух сыновей-принцев, которые считались незаконными и могли занять престол, только став мужьями старших дочерей фараона и Нефертити. Эхнатон приказал переделать изображения Кийа и ее имя на лики и имена дочерей от Нефертити.

После пятнадцатого года правления Эхнатона имя Нефертити больше не упоминается. Что же с ней случилось? Некоторые предполагают, что царица попала в опалу и по приказу Эхнатона удалилась в загородный дворец в обществе будущего Тутанхамона, которого она готовила к правлению.

Британский египтолог Николас Ривс считает иначе: исчезновение Нефертити в конце правления Эхнатона можно считать ее продвижением в качестве соправительницы и наследницы фараона под другим именем. Возможно, она и есть тот таинственный фараон Сменхкара, пришедший на смену Эхнатону и бывший предшественником Тутанхамона.

Пожалуй, ближе всего к истине Сирил Олдред: Нефертити скончалась между тринадцатым и четырнадцатым годом правления Эхнатона. В таком случае фараон остался один, лишившись возлюбленной супруги, своей «несравненной царицы». Когда Нефертити умерла, фараон был сломлен.

Конец царствования Эхнатона окутан тайной. Последняя известная дата — семнадцатый год его правления. О смерти фараона ничего неизвестно. Вероятно, он не был погребен в семейной усыпальнице, где была похоронена его вторая дочь.

На смену Эхнатону пришел Сменхкара (по одной из версий — сын Кийа).

Он процарствовал всего лишь год. После его загадочной смерти престол унаследовал

двенадцатилетний Тутанхатон, который под влиянием фиванской знати возродил

культы традиционных богов и покинул столицу своего отца, изменив имя на

«Тутанхамон» — «Живое подобие Амона». Анхесенатон стала супругой юного фараона,

превратившись в Анхесенамон — «Живет она для Амона». Страна понемногу забывала

бога Атона, поклоняясь Амону-Ра. Столицей вновь стали Фивы. Имена Эхнатона и

Нефертити были преданы забвению...

Аспасия

из Милета — одна из удивительнейших женщин Древней Греции. «Аспасия» в переводе

с греческого означает «любимая». В 432 году до Р.Х., когда она была привлечена к

суду по обвинению в безнравственности и непочитании богов, только благодаря

защите одного из выдающихся вождей Афин — Перикла, ей удалось избежать судебной

расправы.

Аспасия

из Милета — одна из удивительнейших женщин Древней Греции. «Аспасия» в переводе

с греческого означает «любимая». В 432 году до Р.Х., когда она была привлечена к

суду по обвинению в безнравственности и непочитании богов, только благодаря

защите одного из выдающихся вождей Афин — Перикла, ей удалось избежать судебной

расправы.

Жила Аспасия во время, которое называют «золотым веком» и еще «веком Перикла». Греция представляла конгломерат городов-государств (полисов), которые то дружили друг с другом, то враждовали, и крупнейший государственный муж Эллады — Перикл много сделал для процветания своей родины — Афин.

Когда Аспасия перебралась в Афины, а ей не было и 25 лет, она накопила достаточно для безбедной жизни и стала содержательницей публичного дома.

К этому времени Перикл — уже знаменитый стратег и весьма популярный политик. Он происходил из аристократического рода по материнской линии — Алкмеонидов. Перикл имел непропорционально длинную голову (чтобы скрыть это, он разрешал изображать себя лишь в шлеме, сдвинутом на затылок). Женился он скорее по обязанности, чем по любви. Двое сыновей подрастали в его внешне вполне благополучной семье.

Перикл любил собирать вокруг себя ученых, литераторов, художников. Выдающийся скульптор Фидий, философ Анаксагор, драматург Софокл, «отец истории» Геродот — близкие друзья Перикла, ощущавшие его внимание и заботу.

Аспасия прекрасно разбиралась в психологии мужчин. Вся афинская знать побывала в ее доме. Появились завсегдатаи, поклонники, обожатели, меценаты. Одним из первых преданных ее дому мужей стал Сократ, который уговорил посетить дом Аспасии Перикла.

Перикл, которому было уже за сорок, увидел женщину своей мечты, женщину, которая счастливым образом соединяла в себе цветущую молодость и красоту с утонченным умом философа. Сама Аспасия не ожидала, что покорит первого человека Афин.

Перикл стал навещать ее каждый день. Он настолько увлекся милетянкой, что в 449 году развелся с женой и в качестве опекуна, по существующей в Греции традиции, вновь выдает ее замуж. Сам же приглашает к себе Аспасию.

Вместе с ней в дом Перикла вошла новая жизнь. Впрочем, домом они занимались мало. У Перикла был верный раб Евангел, который вел хозяйство. Перикл, человек отнюдь не бедный, терпеть не мог роскоши. Аспасии нравился такой порядок, освобождавший ее от хозяйственных хлопот. Для нее положение жены «достойнейшего из эллинов» было пределом мечтаний.

Омрачало их жизнь лишь одно препятствие: между Афинами и Милетом не была заключена эпигамия — договор, дававший право гражданам двух городов-государств заключать между собой браки. А поскольку Перикл являлся гражданином Афин, а Аспасия гражданкой Милета, то они не могли узаконить свой брачный союз.

Через пять лет Аспасия родила Периклу сына. Друзья радовались их семейному счастью, и теперь у Перикла часто бывало весело. Аспасия первой в Афинах нарушила традицию, запрещавшую женам участвовать в дружеских пирушках. Она являлась душой и центром увеселений, пользуясь уважением гостей. Более того, она позволяла себе принимать посетителей и в отсутствие мужа, развлекала их беседой, угощала вином. Авторитет Аспасии был столь высок, что некоторые друзья Перикла стали приходить к нему с женами. Ее утонченность, остроумие, глубина познания того или иного предмета приводили в восторг собеседников.

Перикл советовался с Аспасией по всем вопросам, даже государственным. Он рассказывал ей о том, что произошло на Совете. Вместе они находили решения самых запутанных проблем афинской жизни. Постепенно Аспасия сгруппировала в доме избранный круг друзей, которые помогали Периклу искать выходы из сложнейших ситуаций. Платон убежден, что знаменитая речь Перикла, произнесенная им над воинами, павшими в первый год Пелопоннесской войны, создавалась не без помощи Аспасии.

В 442 году между Милетом, родным городом Аспасии, и Самосом возник территориальный спор. Войско милетцев было разбито, и тогда они подали жалобу в Афины. Самос тотчас объявил о своей независимости. По совету Аспасии Перикл настоял на военном походе против Самоса. Недоброжелатели тут же заговорили, что Аспасия ввергла Афины в войну, дабы помочь родному Милету. На самом же деле она, как и Перикл, поняла всю опасность выхода целого полиса из-под власти Афин.

Но враги Перикла и Аспасии не дремали. Народное собрание приняло решение о том, что люди, не верящие в богов или распространяющие учения о небесных явлениях, должны привлекаться к суду как государственные преступники. Это был прямой удар по философу Анаксагору. Не надеясь на благоприятный исход судебного процесса против своего престарелого учителя, Перикл помог ему бежать из Афин в Лампсак. Второй жертвой стал Фидий. Аспасия, будучи единомышленницей обвиняемых, тоже была в известной мере скомпрометирована. Она так же, как и Анаксагор, верила, что солнце — огромный раскаленный камень, который больше Пелопоннеса, и что ветры образуются из разреженного солнцем воздуха. Кроме того, Аспасию обвиняли в сводничестве, в том, что она устраивала Периклу свидания со свободными афинянками в его доме.

Перикл был готов сделать все, чтобы спасти жену, и предложил ей бежать из города. Но Аспасию могли приговорить к смерти заочно, в таком случае она никогда не сможет вернуться в Афины и увидеться с любимым. И она отказалась от побега.

По афинскому закону женщина не имела права выступать в суде. На суд отправился Перикл. Он произнес одну из самых лучших речей в своей жизни. Шестидесятилетний стратег, человек редкой выдержки, всегда невозмутимый и бесстрастный, на этот раз плакал. «Он бы не пролил столько слез, — говорит Эсхил, — если бы речь шла о его собственной жизни». Это настолько потрясло всех, что судьи полностью оправдали Аспасию. Это было в 432 году.

Но враги не успокоились и начали открыто обвинять Перикла в хищениях и финансовых злоупотреблениях во время управления Афинским государством. В это время началась Пелопоннесская война, длившаяся с некоторыми перерывами почти тридцать лет. Не последнюю роль в ее развязывании сыграла политика Афин, и недруги Перикла злобно утверждали, что война им затеяна специально, дабы погасли все обвинения против него и Аспасии.

На самом же деле основной причиной Пелопоннесской войны был конфликт между Афинами и Коринфом — давними торговыми конкурентами. Но очень уж врагам Перикла хотелось убрать могущественного и влиятельного стратега.

Перикл потерял свою власть над народом, перед которым выступал теперь с речами Клеон, человек ограниченный, заносчивый и резкий.

На второй год войны вспыхнула страшная эпидемия. Лекари не знали ни источника болезни, ни способов ее лечения. Болезнь не обошла и дом Перикла. Погибли два его сына от первого брака. В живых остался только самый младший, сын Аспасии, носивший имя отца. Но, будучи сыном уроженки Милета, он не имел в Афинах прав гражданства и не считался законным наследником. Тогда Перикл, к тому времени снова завоевавший доверие народа, выступил на собрании с неожиданным предложением: отменить закон, по которому гражданином Афин может быть только тот, у кого и мать и отец родились в этом городе. Предложение не прошло, но из уважения к заслугам Перикла ему позволили внести имя сына Аспасии в списки афинских граждан.

Но недолго радовался этому Перикл — болезнь скосила и его. В 429 году до Р.Х. он умер. В 404 году война закончилась поражением Афин. Их золотой век, а вместе с ними и Греции, катился к закату.

Аспасия овдовела. Прошло, однако, время, и она сошлась с неким торговцем скота Лисиклом, человеком богатым и незаурядным. Аспасия быстро развила в новом муже риторские и логические способности. Лисикл стал заметен, а вскоре и популярен в Афинах. Он был избран афинянами стратегом. Однако в конце того же 428 года пал в бою.

Аспасия стала затворницей. Дом ее опустел, блистательный круг друзей распался навсегда. Многих из них уже не было в живых. Навещал ее только Сократ вместе со своим молодым учеником Ксенофонтом.

В 406 году Перикл-младший в числе других стратегов командовал флотом, разгромившим спартанцев при Аргинусских островах. После победы буря помешала афинянам подобрать раненых и погибших. За это стратегов отдали под суд. Двое из них бежали, шестеро остальных, в том числе и Перикл-младший, предстали перед судом. В тот день, когда решалась судьба юноши, председательствовал Сократ. Видя явную предвзятость суда, он всячески оттягивал его решение, которое было принято лишь на другой день, при другом председателе. Молодой Перикл выпил в тюрьме яд цикуты.

Так Аспасия пережила своего сына. Это горе

подкосило ее окончательно. Наконец она тихо отошла, прожив долгую бурную жизнь,

оставив о себе память и славу как о красивейшей и умнейшей женщине Древней

Греции, жрице любви, подарившей немало лет счастья одному из величайших людей

Эллады — Периклу. Эти два имени навсегда останутся в истории связанными между

собой.

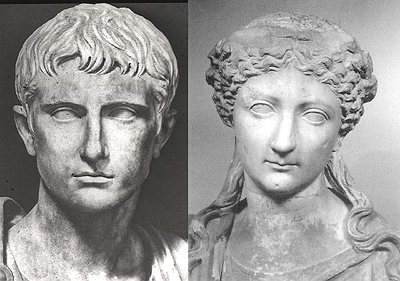

Император

Октавиан Август своими военными успехами, умеренностью и мудростью заставил всех

с уважением относиться к его верховной власти. Значительной долей своей славы

Божественный Август обязан императрице Ливии, с которой он не только советовался

обо всех важных государственных делах, но и, как правило, следовал ее советам.

Как полагают, то великодушие, которое он проявил, помиловав заговорщика Цинну,

больше способствовало его величию и счастью, чем самые важные из всех одержанных

им побед. Общеизвестно, что он принял такое решение после продолжительной беседы

с Ливией.

Император

Октавиан Август своими военными успехами, умеренностью и мудростью заставил всех

с уважением относиться к его верховной власти. Значительной долей своей славы

Божественный Август обязан императрице Ливии, с которой он не только советовался

обо всех важных государственных делах, но и, как правило, следовал ее советам.

Как полагают, то великодушие, которое он проявил, помиловав заговорщика Цинну,

больше способствовало его величию и счастью, чем самые важные из всех одержанных

им побед. Общеизвестно, что он принял такое решение после продолжительной беседы

с Ливией.

Из всех римских императриц только о Ливии можно сказать, что она с великой честью исполнила свое высокое предназначение, ничем не запятнав императорского достоинства.

Ливия Друзилла была дочерью Ливия Друза Калидана, который попал в проскрипции — списки лиц, объявленных вне закона, — после судебных расследований о деятельности триумвирата присоединился к партии Брута и Кассия, но после битвы при Филиппах покончил жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки Марка Антония и Августа. Семья Ливии считалась одной из самых знатных в Риме, ибо ее род был древнее самого Рима.

Ливия находилась в расцвете своей красоты, когда на нее обратил внимание Август. Он выказывал ей свою любезность и нежную привязанность.

Ливия скоро стала оказывать ему особые знаки внимания. Она была очень тщеславной женщиной, а полное безразличие к славе супруга, Тиберия Нерона, никак не могло удовлетворить ее беспокойную натуру.

Цезарь Август, напротив, обладал такими свойствами, перед которыми было трудно устоять любому человеку. Он родился в Риме. Будущий император рано потерял отца, и решающую роль в его жизни сыграло родство с Юлием Цезарем, которому он приходился внучатым племянником. Приехав после гибели Цезаря в Рим, он официально принял усыновление и согласно римским обычаям стал именоваться Гай Юлий Цезарь Октавиан.

К моменту знакомства с Ливией Октавиан Август находился в расцвете сил; у него были белокурые, курчавые от природы волосы, классический римский нос, а глаза так ярко сияли, что, как выразился однажды один его воин, приходилось отводить взгляд от него в сторону, чтобы не ослепнуть. Красоту его разума можно было сравнить с красотой тела. Август имел мягкий, дружелюбный характер, он любил оживленную беседу; был сдержан в речах и постоянен в дружбе.

Ливия всегда ласково внимала Августу, и ее милые чары еще сильнее высвечивали странный и мрачный характер его жены Скрибонии, которая становилась для него все более невыносимой из-за ее надуманных страстей и ревности, а также дурного нрава. Он отстранил Скрибонию от себя в тот день, когда она произвела на свет дочку Юлию, и, прибегнув к власти, заставил Тиберия Нерона уступить ему свою жену.

В 38 году до Р.Х. 19-летняя Ливия стала третьей женой Октавиана. Он заставил Тиберия Нерона не только согласиться с этим, но еще и принудил его лично передать свою бывшую супругу ему, словно он ей родной отец. Свадьбу сыграли с большой помпой, и на ней среди первых приглашенных был, конечно, Тиберий.

После свадебного пира Август увез Ливию к себе во дворец.

Через три месяца она подарила ему сына, которого назвали Клавдием Друзом Нероном. Август сразу же отослал младенца Тиберию Нерону. Но все эти предосторожности не рассеяли подозрений публики, ибо все считали, что новорожденный Друз — сын Августа. К тому же широкое хождение получила обидная для него шутка: «Как же везет счастливым, процветающим людям! Они могут производить на свет детей всего за три месяца!»

Когда Цезарь Август сделался неограниченным властителем Римского государства, в его честь были построены великолепные храмы. Во славу императора устраивались пышные празднества и спортивные состязания.

Не была забыта и его супруга Ливия. В ее честь был построен город, названный Ливиадой. Сенаторы присуждали ей самые звонкие титулы, и среди всех прочих высший — Августа и «Мать отечества».

Август не отставал от других, стремясь доказать всем окружающим, что он глубоко уважает и любит Ливию. Он стремился выполнить любое желание Ливии, только чтобы доставить ей удовольствие. Власть императрицы была никак не менее абсолютной, чем его собственная.

Ливия была энергична, хитра и очень активно вмешивалась в государственные дела, хотя умела сохранять при этом внешность добродетельной матроны, всецело поглощенной заботами о своей семье. Ливия с выгодой для себя пользовалась слабостями императора и в конце концов приобрела над ним неограниченную власть.

Властолюбие было главной чертой характера Ливии, так же как и Октавиана. Равны они были друг другу и в лицемерии, и в хитрости. Такое сходство характеров обеспечило непоколебимую прочность их союза.

Ливия мечтала, чтобы и ее потомки достигли столь же высокого общественного положения. Она добилась самых важных и самых влиятельных постов в империи для своих сыновей от первого брака — Тиберия и Друза. Император поставил их во главе легионов, а потом и всей армии, хотя их деятельность на государственной службе нельзя назвать выдающейся.

Историк Тацит назвал Ливию «матерью, опасной для государства, и злой мачехой для семьи Цезарей».

Молва подозревала, что не без участия Ливии скончались в юном возрасте усыновленные Октавианом племянник Марцелл и внуки Гай Цезарь и Луций Цезарь.

Ливия добилась того, что Август усыновил ее старшего сына Тиберия, который остался единственным наследником верховной власти.

Август скончался в Ноле, в той же спальне, где когда-то умер его отец Октавиан. Спросив у прощавшихся с ним у смертного одра друзей, как, по их мнению, он сыграл эту комедию жизни, с последними словами он обратился к жене: «Ливия, помни о Прожитых вместе годах! Живи дальше и прощай!» После этого император испустил дух у нее на руках.

В Риме Ливия устроила Августу роскошные похороны.

Императрица даже пожелала стать жрицей Августа. По завещанию он оставил Ливии треть всех своих богатств, а также принял ее в лоно семьи Юлиев, в результате чего она взяла себе новое имя — Юлия. Таким образом, Ливия одновременно была вдовой, дочерью и жрицей Августа.

Ливия, сделав Тиберия принцепсом, могла торжествовать победу. Однако ее властолюбивая натура столкнулась с неподатливым характером родного сына.

«Тиберию стала в тягость его мать Ливия: казалось, что она притязает на равную с ним власть, — пишет Тацит. — Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будто он руководствуется ее советами».

Ливия жила в Риме, сохраняя свое могущество, и Тиберию приходилось с нею считаться. В 27 году он навсегда уехал из Рима и стал жить на острове Капри.

В провинциях Ливия при жизни почиталась как богиня. Ливия умерла в 29 году, благополучно дожив до 86-ти лет. Тацит пишет: «Тиберий, ни в чем не нарушив приятности своего уединения и не прибыв в Рим отдать последний долг матери, в письме к сенату сослался на свою занятость делами и урезал как бы из скромности щедро определенные сенаторами в память Ливии почести, сохранив лишь немногие и добавив, чтобы ее не обожествляли, ибо так хотела она сама.

Вслед за тем наступила пора безграничного и беспощадного самовластия, ибо при жизни Ливии в ее лице все же существовала какая-то защита для преследуемых, так как Тиберий издавна привык оказывать послушание матери».

Ливия была официально обожествлена своим внуком,

императором Клавдием I.

Имя

великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся

женщинах Древней Руси. Ее мужем был князь Игорь. Сменивший Олега на киевском

княжеском престоле Игорь, подобно его предшественнику, изображен в древнерусских

летописях во многом как легендарная личность. Вещий Олег приходился

родственником и опекуном молодому князю.

Имя

великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся

женщинах Древней Руси. Ее мужем был князь Игорь. Сменивший Олега на киевском

княжеском престоле Игорь, подобно его предшественнику, изображен в древнерусских

летописях во многом как легендарная личность. Вещий Олег приходился

родственником и опекуном молодому князю.

Легенда XVI века передает сказание о том, как однажды киевский князь Игорь охотился в лесах у Пскова. Здесь он встретил на своем пути реку и увидел стоявший у берега челн. Перевозчиком оказалась девушка Ольга. Игорь попросил перевезти его, он был поражен ее умом. Когда же он, «некие глаголы претворяше к ней», получил отпор на свои «стыдные словеса», девушка отказала Игорю столь искусно, возвав к его княжеской чести, что Игорь не только не обиделся, но, согласно легенде, тут же посватался к ней.

Биография Ольги в большей ее части загадочна. Даже само появление ее на исторической сцене различные летописи датируют по-разному. В «Повести временных лет» под 903 годом читаем: «Игорь вырос и собирал дань после Олега, и слушались его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу». А в Новгородской первой летописи младшего извода в недатированной части, но непосредственно перед статьей 920 года, сказано, что Игорь «привел себе жену из Плескова, по имени Ольгу, была она мудрой и смышленой, от нее родился сын Святослав».

Русская православная церковь причислила Ольгу к лику святых, богословы создали ее Краткое и Пространное житие. Житие считает Ольгу уроженкой псковского села Выбуто, дочерью незнатных родителей. Напротив, известная в пересказе В. Н. Татищева поздняя Иоакимовская летопись выводит Ольгу от новгородского князя, или посадника — легендарного Гостомысла. Вряд ли можно сомневаться в том, что она была из знатной семьи, а не крестьянской девушкой.

Девушка пленила Игоря красотой, благонравием и скромностью. Любовь к юной Ольге ослепила Игоря, который, не раздумывая, пожелал взять ее в жены, предпочтя другим, более родовитым невестам.

О времени, месте рождения и происхождении самого Игоря нам ничего с достоверностью неизвестно. Рождение в Новгороде на Волхове около 879 года вызывает сомнение, поскольку в момент похода Игоря на Константинополь, в 941 году, ему должно было быть от 20 до 25 лет.

Поход Игоря на Константинополь в 941 году отмечен «Повестью временных лет» и упоминается в византийских историографических сочинениях. Но вызывает сомнение сорокалетнее (!) бесплодие Ольги. Весьма сомнительно, что Игорь женился на Ольге в 903 году и в течение 39 лет не имел детей, как и то, что он взял ее в преклонные годы не первым для себя браком. Скорее всего, к моменту рождения Святослава оба они, Ольга и Игорь, были молоды и полны сил.

Кончина Олега побудила древлянские племена к восстанию. Нестор следующим образом описывает вступление Игоря на киевский княжеский престол: «После смерти Олега стал княжить Игорь... И затворились от Игоря древляне по смерти Олега». В следующем году, по свидетельству Нестора, «пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше прежней».

Жаждавшие захватить власть в Киеве древляне замыслили убить Игоря и ждали удобного случая, чтобы расправиться с ним.

Но прежде чем столкнуться в смертельной схватке с вождями племенного союза древлян, князь Игорь предпринял накануне 941 года поход на Константинополь.

Ольга обладала даром предвидения — она чувствовала опасность, грозившую мужу, и изо всех сил старалась уберечь его от беды. Пророческий сон приснился ей, когда князь Игорь собирался в поход на Константинополь. Ольге привиделись сожженные ладьи, мертвые воины, черные вороны, кружившие над полем брани... Поражение дружины Игоря представлялось неизбежным.

Встревоженная Ольга пыталась остановить мужа, рассказав о дурных знаках, которые видела во сне, но он не сомневался в скорой победе.

Пророчество княгини сбылось, и войско было разбито. Впоследствии князь Игорь всегда прислушивался к словам Ольги, не раз предсказывавшей ему победу или поражение в ратных делах, следовал ее мудрым советам.

Супруги жили счастливо. Вернувшись из похода на Константинополь, князь Игорь стал отцом: родился сын Святослав.

В 944 году князь организовал новый поход на Византию. На этот раз дело кончилось подписанием мирного договора.

Летопись Нестора под 945 годом повествует: «И пришла осень, и стал он [Игорь] замышлять поход на древлян, желая взять с них еще больше дани. В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенель да изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь, и мы". И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, [то,] поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что [Игорь] идет снова, держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя Из города Искоростеня против Игоря, убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня, в Деревской земле, и до сего времени».

Настоящее погребение зверски убитого Игоря, по прадедовским обычаям языческой веры, не состоялось. Между тем в соответствии с народными поверьями покойник, которого не похоронили согласно обычаю, блуждал среди людей и тревожил их.

Следуя языческим традициям, княгиня Ольга надеялась, что безжалостная месть за смерть мужа исцелит ее душу от страданий. Она поклонялась умершему супругу, который, по древним славянским верованиям, и в загробной жизни продолжал следить за своим родом и оказывать ему покровительство.

В годы замужества Ольга обрела ту самую «мудрость», которая позволила ей выдвинуться после смерти князя Игоря в правительницы Русского государства.

Минуло полгода после смерти Игоря, как вдруг весной следующего, 945 года верхушка древлянского союза племен решила восстановить дружеские отношения с Киевом и направила послов к Ольге с предложением выйти замуж за древлянского князя Мала.

Ольга ответила послам, что они могут привести сватов в ладьях к ее терему (передвижение посуху в ладьях имело у восточных славян двойной смысл: и оказание почести, и обряд похорон). Наутро доверчивые древляне последовали ее совету, а Ольга приказала их сбросить в яму и живыми закопать. Памятуя о мучительной смерти казненного древлянами мужа, княгиня коварно поинтересовалась у обреченных: «Добра ли вам честь?» Послы ей будто бы ответили: «Пуще Игоревы смерти» (греческий историк Лев Дьякон сообщал, что «Игорь привязан был к двум деревам и разорван на две части»).

Второе посольство «мужей нарочитых» было сожжено, а вдова отправилась на землю древлян якобы для того, чтобы «створить трызну мужу своему». Когда войска встретились, юный Святослав, сын Ольги и Игоря, начал битву, метнув копье в неприятеля. Пущенное детской рукой, оно не долетело до вражеских рядов. Однако опытные полководцы ободрили своих воинов примером юного князя. Здесь ее «отроки» напали на «упившихся» после тризны древлян и перебили их множество — «иссекоша их 5000», как утверждает летопись.

Овладев Искоростенем, Ольга «сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, заставила платить дань... И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Древлянской земле, устанавливая распорядок даней и налогов. И существуют места ее стоянок и охот до сих пор».

Но княгиня на этом не успокоилась. Через год, продолжает свой рассказ Нестор, «отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мете погосты и дани и по Луге — оброки и дани. Ловища ее сохранились по всей земле, и свидетельства о ней, и места ее, и погосты...»

Сказание о мести Ольги отчасти, вероятно, легенда. Обман, жестокость, коварство и другие действия княгини, мстящей за убийство мужа, прославляются летописцем как высший, справедливый суд.

Месть за гибель мужа не избавила Ольгу от душевных мук, а скорее добавила новые терзания. Покой и исцеление обрела она в христианстве, смирившись со своей участью и отказавшись от желания уничтожить всех врагов.

Отказалась Ольга и от брачного союза с византийским императором Константином Багрянородным, храня верность памяти мужа.

В 964 году Ольга уступила престол совершеннолетнему сыну. Но «възрастъший и възмужавший» Святослав длительное время находился в походах, и во главе государства по-прежнему оставалась его мать. Так, во время печенежского нашествия на Киев в 968 году Ольга возглавила оборону города. Предание нарекло княгиню хитрой, церковь — святой, а история — мудрой.

Судя по летописи, Святослав испытывал к матери почтительное уважение до самой ее смерти. Когда она стала совсем больной, по ее просьбе он вернулся из похода и был с матерью до ее последнего часа.

Накануне своей кончины — все летописи датируют ее 969 годом — «Ольга завещала не совершать по ней тризны (составной части языческого обряда похорон), так как имела при себе священника втайне».

Многое из того, что задумала, но не смогла осуществить Ольга, было продолжено ее внуком, Владимиром Святославичем.

По-видимому, язычник Святослав запретил публичное

отправление христианского культа (молебны, водосвятия, крестные ходы), выдвинул

на первое место «норовы поганьские», то есть языческие.

Внезапная

кончина первой жены Ивана III, княгини Марии Борисовны, 22 апреля 1467 года

заставила великого князя Московского задуматься о новой женитьбе. Овдовевший

великий князь остановил свой выбор на жившей в Риме и слывшей католичкой

греческой принцессе Софье Палеолог. Одни историки полагают, что замысел

«римско-византийского» брачного союза родился в Риме, другие отдают предпочтение

Москве, третьи — Вильно или Кракову.

Внезапная

кончина первой жены Ивана III, княгини Марии Борисовны, 22 апреля 1467 года

заставила великого князя Московского задуматься о новой женитьбе. Овдовевший

великий князь остановил свой выбор на жившей в Риме и слывшей католичкой

греческой принцессе Софье Палеолог. Одни историки полагают, что замысел

«римско-византийского» брачного союза родился в Риме, другие отдают предпочтение

Москве, третьи — Вильно или Кракову.

Софья (в Риме ее называли Зоей) Палеолог была дочерью морейского деспота Фомы Палеолога и приходилась племянницей императорам Константину XI и Иоанну VIII. Деспина Зоя провела детство в Морее и на острове Корфу. В Рим она приехала вместе с братьями Андреем и Мануилом после смерти отца в мае 1465 года. Палеологи поступили под покровительство кардинала Виссариона, который сохранил симпатии к грекам. Константинопольский патриарх и кардинал Виссарион пытались возобновить унию с Русью с помощью бракосочетания.

Прибывший в Москву из Италии 11 февраля 1469 года Юрий Грек привез Ивану III некий «лист». В этом послании, автором которого, по-видимому, был сам папа Павел II, а соавтором — кардинал Виссарион, великому князю сообщалось о пребывании в Риме преданной православию знатной невесты — Софьи Палеолог. Папа обещал Ивану свою поддержку в случае, если тот захочет посвататься к ней.

В Москве не любили торопиться в важных делах и над новыми вестями из Рима размышляли месяца четыре. Наконец все размышления, сомнения и приготовления остались позади. 16 января 1472 года московские послы отправились в далекий путь.

В Риме москвичи были с честью приняты новым папой Сикстом IV. В подарок от Ивана III послы преподнесли понтифику шестьдесят отборных соболиных шкурок. Отныне дело быстро пошло к завершению. Через неделю Сикст IV в соборе Святого Петра совершает торжественную церемонию заочного обручения Софьи с московским государем.

В конце июня 1472 года невеста в сопровождении московских послов, папского легата и многочисленной свиты отправилась в Москву. На прощание папа дал ей продолжительную аудиенцию и свое благословение. Он распорядился повсюду устраивать Софье и ее свите пышные многолюдные встречи.

Софья Палеолог прибыла в Москву 12 ноября 1472 года, и тут же состоялось ее венчание с Иваном III. В чем причина спешки? Оказывается, на следующий день праздновалась память святого Иоанна Златоуста — небесного покровителя московского государя. Отныне и семейное счастье князя Ивана отдавалось под покровительство великого святителя.

Софья стала полноправной великой княгиней Московской.

Сам факт, что Софья согласилась поехать искать счастья из Рима в далекую Москву, говорит о том, что она была смелая, энергичная и склонная к авантюрам женщина. В Москве ее ожидали не только почести, оказываемые великой княгине, но также враждебность местного духовенства и наследника престола. На каждом шагу ей приходилось отстаивать свои права.

Иван, при всей своей любви к роскоши, был бережлив до скупости. Он экономил буквально на всем. Выросшая в совершенно другой обстановке, Софья Палеолог, напротив, стремилась блистать и проявлять щедрость. Этого требовало ее честолюбие византийской принцессы, племянницы последнего императора. К тому же щедрость позволяла приобрести друзей среди московской знати.

Но лучшим способом утвердить себя было, конечно, деторождение. Великий князь хотел иметь сыновей. Желала этого и сама Софья. Однако, на радость недоброжелателям, она родила подряд трех дочерей — Елену (1474), Феодосию (1475) и опять Елену (1476). Софья молила Бога и всех святых о даровании сына.

Наконец ее прошение было исполнено. В ночь с 25 на 26 марта 1479 года на свет появился мальчик, нареченный в честь деда Василием. (Для матери он всегда оставался Гавриилом — в честь архангела Гавриила.) Счастливые родители связали рождение сына с прошлогодним богомольем и усердной молитвой у гроба преподобного Сергия Радонежского в Троицком монастыре. Софья рассказывала, что при подходе к монастырю ей явился сам великий старец, держащий на руках мальчика.

Вслед за Василием у нее родились еще два сына (Юрий и Дмитрий), затем две дочери (Елена и Феодосия), потом еще три сына (Семен, Андрей и Борис) и последней, в 1492 году, — дочь Евдокия.

Но теперь неизбежно возникал вопрос о будущей участи Василия и его братьев. Наследником престола оставался сын Ивана III и Марии Борисовны Иван Молодой, у которого 10 октября 1483 года в браке с Еленой Волошанкой родился сын Дмитрий. В случае кончины Державного он не замедлил бы тем или иным способом избавиться от Софьи и ее семейства. Лучшее, на что они могли надеяться, — ссылка или изгнание. При мысли об этом гречанку охватывали ярость и бессильное отчаяние.

Зимой 1490 года в Москву приехал из Рима родной брат Софьи, Андрей Палеолог. Вместе с ним вернулись московские послы, ездившие в Италию. Они привезли в Кремль множество всякого рода умельцев. Один из них, приезжий лекарь Леон, вызвался исцелить князя Ивана Молодого от болезни ног. Но когда он ставил княжичу банки и давал свои микстуры (от которых тот едва ли мог умереть), некий злоумышленник добавил в эти микстуры отраву. 7 марта 1490 года 32-летний Иван Молодой скончался.

Вся эта история породила множество слухов в Москве и по всей Руси. Общеизвестны были неприязненные отношения между Иваном Молодым и Софьей Палеолог. Гречанка не пользовалась любовью москвичей. Вполне понятно, что молва приписала ей и убийство Ивана Молодого. В «Истории о великом князе Московском» князь Курбский прямо обвинял Ивана III в отравлении собственного сына, Ивана Молодого. Да, такой поворот событий открывал путь к престолу детям Софьи. Сам Державный попал в крайне сложное положение. Вероятно, в этой интриге Иван III, приказавший сыну воспользоваться услугами тщеславного лекаря, оказался лишь слепым орудием в руках хитроумной гречанки.

После гибели Ивана Молодого обострился вопрос о наследнике престола. Было два кандидата: сын Ивана Молодого — Дмитрий и старший сын Ивана III и Софьи Палеолог — Василий. Притязания Дмитрия-внука подкреплялись тем, что его отец был официально провозглашенным великим князем — соправителем Ивана III и наследником престола.

Державный оказался перед мучительным выбором: отправить в темницу либо жену и сына, либо сноху и внука... Убийство соперника во все времена было обычной ценой верховной власти.

Осенью 1497 года Иван III склонился на сторону Дмитрия. Он распорядился подготовить для внука торжественное «венчание на царство». Узнав об этом, сторонники Софьи и княжича Василия составили заговор, который предусматривал убийство Дмитрия, а также бегство Василия на Белоозеро (откуда перед ним открывалась дорога в Новгород), захват хранившейся в Вологде и на Белоозере великокняжеской казны. Однако уже в декабре Иван арестовал всех заговорщиков, в том числе и Василия.

В ходе расследования выяснилась причастность к заговору Софьи Палеолог. Не исключено, что именно она была организатором предприятия. Софья добыла яд и ждала подходящего случая, чтобы отравить Дмитрия.

В воскресенье 4 февраля 1498 года 14-летний Дмитрий был торжественно объявлен наследником престола в Успенском соборе Московского кремля. Софья Палеолог и ее сын Василий на этой коронации отсутствовали. Казалось, их дело окончательно проиграно. Придворные бросились угождать Елене Стефановне и ее коронованному сыну. Однако вскоре толпа льстецов отступила в недоумении. Державный так и не дал Дмитрию реальной власти, предоставив ему в управление лишь некоторые северные уезды.

Иван III продолжал мучительно искать выхода из династического тупика. Теперь ему первоначальный замысел не казался удачным. Державному стало жалко своих юных сыновей — Василия, Юрия, Дмитрия Жилку, Семена, Андрея... Да и с княгиней Софьей он прожил вместе четверть века... Иван III понимал, что рано или поздно сыновья Софьи поднимут мятеж. Предотвратить выступление можно было только двумя способами: либо уничтожить вторую семью, либо завещать престол Василию и уничтожить семью Ивана Молодого.

Державный на этот раз избрал второй путь. 21 марта 1499 года он «пожаловал... сына своего князя Василь Ивановичи, нарекл его государем великим князем, дал ему Великыи Новъгород и Пьсков в великое княженье». В итоге на Руси появились сразу три великих князя: отец, сын и внук!

В четверг 13 февраля 1500 года в Москве сыграли пышную свадьбу. Иван III выдал свою 14-летнюю дочь Феодосию замуж за князя Василия Даниловича Холмского — сына знаменитого полководца и предводителя тверского «землячества» в Москве. Этот брак способствовал сближению между детьми Софьи Палеолог и верхушкой московской знати. К сожалению, ровно через год Феодосия умерла.

Развязка семейной драмы наступила лишь через два года. «Тое же весны (1502 г.) князь велики апреля 11 в понедельник положил опалу на внука своего великого князя Дмитрея и на его матерь на великую княгиню Елену, и от того дни не велел их поминати в ектеньях и литиах, ни нарицати великым князем, и посади их за приставы». Через три дня Иван III «пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и всеа Руси самодеръжцем, по благословению Симона, митрополита всеа Руси».

Ровно через год после этих событий, 7 апреля 1503 года, Софья Палеолог умерла. Тело великой княгини было погребено в соборе кремлевского Вознесенского монастыря. Ее похоронили рядом с могилой первой жены царя — тверской княгини Марии Борисовны.

Вскоре ухудшилось здоровье и самого Ивана III. В четверг 21 сентября 1503 года он вместе с наследником престола Василием и младшими сыновьями отправился на богомолье по северным монастырям. Однако святые угодники уже не склонны были помогать кающемуся государю. По возвращении с богомолья Ивана разбил паралич: «...отняло у него руку и ногу и глаз».

Иван III скончался 27 октября 1505 года. В

«Истории » В. Н. Татищева есть такие строки: «Сий блаженный и достохвальный

великий князь Иоан Великий, Тимофей преже нареченный, многии княжения к великому

князю присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую власть опроверже и всю

Рускую землю данничества и пленения избави, и многи от Орды данники себе учини,

многа ремесла введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи любовь

и дружбу и братство сведе, всю Рускую землю прослави; во всем же том помогаше

ему благочестивая супруга его великая княгиня София; и да будет им вечная память

во безконечныя веки».

Во

время правления султана Сулеймана I — с 1520 по 1566 год — Османская империя

достигла наивысшей точки расцвета. На протяжении двух последних десятилетий

Сулейман находился под влиянием своей фаворитки, ставшей широко известной

европейцам как Ла Росса, или Роксолана. Пленница из Галиции, дочь украинского

священника, она получила от турок прозвище Хуррем, или Смеющаяся, за свою

счастливую улыбку и веселый нрав.

Во

время правления султана Сулеймана I — с 1520 по 1566 год — Османская империя

достигла наивысшей точки расцвета. На протяжении двух последних десятилетий

Сулейман находился под влиянием своей фаворитки, ставшей широко известной

европейцам как Ла Росса, или Роксолана. Пленница из Галиции, дочь украинского

священника, она получила от турок прозвище Хуррем, или Смеющаяся, за свою

счастливую улыбку и веселый нрав.

Однако российский историк XVIII века Кондратий Биркин высказывал иное мнение о происхождении фаворитки: «Обманываясь созвучием имен — собственного и нарицательного, некоторые историки видят в Роксолане русскую, так как роксоланами называли в Западной Европе славян, живших по прибрежьям Дона; другие, преимущественно французы, основываясь на комедии Фавара "Три султанши", утверждают, что Роксолана была француженка. То и другое совершенно несправедливо: Роксолана — природная турчанка — была куплена для гарема еще девочкой на невольничьем базаре для прислуги одалыкам, при которых и занимала должность простой рабыни».

И все же большинство историков считает, что Роксолана была славянских корней. Она пленила султана молодостью, красотой и пламенными ласками. Наложница в совершенстве овладела искусством читать мысли Сулеймана. Ей не составило труда избавиться от своей предшественницы Гюльбахар, Весенней розы, которая была вынуждена отправиться в своеобразную ссылку на полгода в Магнесию.

В первые пять лет своего сожительства с Роксоланой Сулейман имел от нее сыновей Магомета, Баязида, Селима, Джехангира и дочь Михримах. Семейство еще более привязало султана к наложнице, и тогда-то Роксолана приступила к осуществлению хитрого замысла — посадить на оттоманский престол сына своего, Баязида, обожаемого ею до безумия, особенно после смерти старшего сына, скончавшегося в юных летах. Интригу свою Роксолана вела с тем умом и тактом, которые свойственны женщине, не сомневающейся в своей власти над мужчиной.

Выдав четырнадцатилетнюю дочь за великого визиря Рустем-пашу, Роксолана тем самым привлекла его на свою сторону и приобрела в нем верного сообщника.

Осенью 1542 года, в отсутствие Сулеймана, находившегося в походе, Роксолана поведала муфтию о том, что мечтает построить огромную мечеть с имаретом ради спасения души своей и в угоду Аллаху. Муфтий, одобряя ее благое намерение, заметил любимице султана, что возведение мечети не может послужить ей во спасение души, так как всякое доброе деяние рабыни вменяется в заслугу ее повелителю, и только свободная женщина властна в своих поступках.

Роксолана знала о существовании этого закона, но сделала вид, что очень огорчена, и в течение нескольких дней была грустна и задумчива. Вернувшийся из похода Сулейман не узнал в ней прежней веселой, страстной красавицы. Когда он попытался выяснить, что произошло, наложница отвечала: «Причина моей тоски — сознание рабства и лишения прав человеческих!»

За улыбку Роксоланы султан готов был обратить в рабство целое царство или, напротив, освободить из-под своего ига тысячи невольников. Он объявил Роксолане, что слагает с нее позорное звание рабыни и дарует ей желанную свободу. Фаворитка улыбнулась и, осыпав поцелуями руку господина, быстро удалилась в свои покои.

Настала ночь. Евнух, посланный султаном за Роксоланой, вернулся один. Когда же она все-таки предстала перед повелителем, возмущенный Сулейман спросил, чем вызвано ее неповиновение?

«А вызвано оно моей покорностью воле Аллаха! — отвечала Роксолана. — Раба исполняет приказания господина, но свободная женщина грешит, разделяя ложе не с законным мужем... Разве ты, высочайший образец для всех правоверных, посмеешь нарушить заповедь пророка?»

Сулейман призадумался и послал за муфтием. Служитель культа одобрил ее действия, сказав, что они вполне согласуются с законом Магомета.

Через два дня Роксолана была объявлена законной супругой своего государя с предоставлением ей всех прав и преимуществ султанши-валиде. За два минувших века подобного не удавалось добиться ни одной наложнице турецких султанов.

Султану в то время было за шестьдесят, Роксолане — около сорока. Ее могущество росло с каждым днем. Она вникала во все тонкости государственных дел, контролировала расходы, интересовалась торговлей сукном и золотом, казнила и миловала. Европейские монархи, отправляя посольства на Восток, посылали гонцов к Хуррем.

Прежде ни одной женщине не дозволялось ночевать в Большом Серале. Роксолана же оставалась там до конца своей жизни, и со временем здесь был построен новый гарем.

Султан при всей своей привязанности к близким готов был жестоко расправиться с любым, кто посягнет на его абсолютную власть. Зная о его подозрительности, Роксолана решила сыграть на этих струнах его натуры. Она была полна решимости обеспечить наследование трона Баязиду.

Но Сулейман видел своим преемником Мустафу, сына Гюльбахар. Он был красивым молодым человеком, «удивительно высокообразованным и рассудительным, и в возрасте, когда можно править». Щедрый духом и мужественный в бою, Мустафа завоевал любовь янычар, которые видели в нем достойного преемника своего отца. Мустафа, занимавший должность правителя Сирии, жил в Диарбекире, обожаемый народом и войсками, неизменно покорный воле своего отца и государя.

В канун третьей персидской кампании Сулейман, вступивший в свое шестидесятилетие, впервые не захотел лично возглавить войско и передал верховное командование Рустем-паше.

Роксолана приближалась к зениту своей власти. По ее приказу Рустем уведомил пашей, чтобы те почаще извещали Сулеймана о добрых делах Мустафы. Эти хвалебные послания Роксолана показывала султану в те минуты, когда в нем особенно проявлялись опасения, а не вздумает ли его сын поднять знамени мятежа? «Как его все любят! — говорила Роксолана. — Его, право, можно назвать не наместником, но государем; паши повинуются ему, как велениям самого султана. Хорошо, что он не употребляет во зло своего влияния, но если бы на его месте был человек лукавый, честолюбивый, тот мог бы...»

Отправив сына своего Джехангира в Диарбекир, где тот сошелся и подружился с Мустафой, Роксолана продолжала восторженно восхвалять своему супругу добродетель его наследника Мустафы тем вкрадчивым голосом и в таких выражениях, которые даже в отцовском сердце возбуждают зависть и ревнивые опасения. Роксолана напомнила Сулейману о том, как Селим сместил собственного отца Баязида. Нет-нет, конечно, кроткий и благородный Мустафа на это не способен, но все-таки...

Вскоре через посланца Рустем-паши стали приходить сообщения, что янычары проявляют беспокойство и требуют, учитывая возраст султана, чтобы их возглавил Мустафа. Мол, Сулейман стал слишком стар, чтобы лично идти походом против врага, и что только великий визирь Рустем-паша противится тому, чтобы Мустафа занял место султана. По словам посланца, Мустафа благосклонно прислушивался к подобным подстрекательским слухам, потому что Рустем-паша умоляет султана ради спасения своего трона немедленно возглавить войско. Это был шанс для Роксоланы. Она продолжала разжигать в сердце супруга ненависть и подозрительность к Мустафе.

Сулейман долго колебался, прежде чем решить судьбу сына. Он попытался получить беспристрастный совет от муфтия, шейх-уль-ислама. Правда, султан говорил ему о некоем рабе, который в отсутствие хозяина начал растаскивать его собственность, замышлять нехорошее против жизни его жены и детей: мало того, задумал убить самого господина. Закончив рассказ, Сулейман спросил: «Какой приговор должен быть вынесен этому рабу?» Муфтий ответил, что «он заслуживает быть замученным до смерти».

В сентябре Сулейман приехал в Эрегли и вызвал Мустафу из Сирии. Друзья умоляли его не подчиняться приказу, но Мустафа не чувствовал за собой вины и с надеждой на отцовскую любовь отправился к Сулейману. Он прибыл без всякой свиты и спокойно вошел в пышный шатер султана. Однако не успел Мустафа и слова сказать, слуги Сулеймана опрокинули его на землю и, набросив шнурок на шею, удушили.

Вслед за Мустафой был умерщвлен его малолетний сын. Вскоре умер и друг Мустафы, Джехангир, сын Роксоланы; от горя — говорят романисты, от яда — гласит история. Кровавые эти события совершились летом 1553 года. Теперь путь Баязиду к престолу был открыт.

Труп Мустафы был выставлен у шатра Сулеймана для прощания с ним войска. Чтобы не вызвать брожения в армии, султан лишил Рустем-пашу поста командующего и других званий и отослал обратно в Стамбул. Но уже через два года после казни его преемника, Ахмед-паши, он вновь был во власти как великий визирь. Разумеется, по настоянию султанши.

Роксолана добилась всего, о чем мечтала. Она обеспечила наследование султаната одним из своих сыновей — Селимом, самым старшим и ее любимцем, и Баязидом, средним, несоизмеримо более достойным преемником. Более того, Баязид был фаворитом янычар, напоминая им своего отца Сулеймана.

Теперь ничто не удерживало ее на этой земле. В 1557 году Роксоланы не стало. Горько оплакивал ее смерть Сулейман. Он не разочаровался в жене ни при ее жизни, ни после ее смерти. Да и кто осмелился бы запятнать память Роксоланы в глазах ее супруга? Она была похоронена в усыпальнице возле мечети Сулеймание.

После смерти Роксоланы султан замкнулся в себе, стал молчаливым. Даже военные триумфы перестали волновать его.

Сулейман ушел в мир иной осенью 1566 года. Он

скончался в своем шатре, возможно, от апоплексического удара, возможно, от

сердечного приступа. На престол взошел Селим.

Один

из величайших в мировом искусстве художников Рембрандт ван Рейн родился 15 июля

1606 года в Лейдене. Он был восьмым ребенком в семье мельника Харменса Герритса

ван Рейна. Вначале Рембрандт поступил в латинскую школу, а по окончании ее — в

университет. Вскоре он оставляет университет и начинает учиться живописи.

Один

из величайших в мировом искусстве художников Рембрандт ван Рейн родился 15 июля

1606 года в Лейдене. Он был восьмым ребенком в семье мельника Харменса Герритса

ван Рейна. Вначале Рембрандт поступил в латинскую школу, а по окончании ее — в

университет. Вскоре он оставляет университет и начинает учиться живописи.

В 1631 году художник переезжает в Амстердам. Здесь он работает главным образом над портретами. Представители самых разнообразных слоев общества стремились запечатлеть себя.

Саския ван Эйленбург (Эйленбюрх) пришла к нему в дом вместе со своим кузеном Хендриком. Недавно осиротевшая дочь бургомистра приехала посмотреть Амстердам из Фрисландии. Но кузина была отнюдь не похожа на обычную провинциальную красавицу.

Устроившись на высоком стуле, Саския повела себя так непринужденно и весело, что натянутость первых минут вскоре рассеялась. Она была очаровательной, с удовольствием поддерживала любую беседу. И вдруг сама предложила художнику написать ее портрет. Рембрандт согласился.

Рембрандт встречался с Саскией не только на сеансах, но и на вечеринках, увеселительных прогулках с друзьями. Наконец художник решил жениться на ней.

При первой же возможности он отправился в дом пастора Сильвиуса, дядюшки его возлюбленной. В доме Сильвиуса все напоминало ему о том, что девушка, чьей руки он собирался просить, — дочь бургомистра города Лейвардена, а родственники ее занимают видные церковные и университетские кафедры.

Саския не давала о себе знать больше недели. Портрет, единственный предлог, позволявший Рембрандту постоянно видеться с ней, был готов; вечеринки в конце лета тоже прекратились. И вдруг он нашел у себя под дверью записку, в которой госпожа Сильвиус приглашала его посетить их дом в пятницу вечером.

Рембрандт нанес пастору второй визит. Хозяева сидели на парных стульях по обеим сторонам столика. Рембрандт занял место справа от госпожи Сильвиус, а Саския опустилась на скамеечку у ног пастора. Но и на этот раз Рембрандт не решался произнести необходимые слова. Объяснение в любви состоялось в саду, куда его увлекла Саския.

Потом пастор сообщил, что отец оставил Саскии сорок тысяч флоринов. Рембрандт ошеломленно молчал. Даже на четвертую часть этой суммы они с Саскией могли жить в роскоши до конца своих дней.

В день обручения Рембрандт набрасывает портрет невесты. Через год они поженились. Брак ввел Рембрандта в высшие круги амстердамского бюргерства.

В июле, когда они с Саскией находились во Фрисландии, куда после свадьбы уехали погостить у ее замужних сестер, Рембрандт получил известие о смерти своего брата Геррита.

В 1635 году в семье родился первый сын — Рембрантус. Казалось, в первые недели его отец только и знал, что рисовать ребенка. Он был не в силах выразить словами и слишком боялся выразить лаской поразительную силу своей любви к малышу.

Но Рембрантус прожил очень недолго и умер в грудном возрасте. Для Саскии это был страшный удар. Она долго не хотела расставаться с телом сына, гнала от себя всех, не выпуская из рук мертвого ребенка. Несчастная мать ходила с ним по дому, баюкая и называя его всеми нежными именами, которыми она вместе с мужем называла Рембрантуса в первые счастливые дни.

Прошло два года с небольшим — и супругов было не узнать. Здоровые и жизнерадостные, разодетые в шелка и увешанные сверкающими драгоценностями, — вот каковы Рембрандт с женой.

Молодые супруги сняли дорогую квартиру на Ниве Дулен и тратили наследство Саскии на все, что только поражало их воображение, — статую Августа, пейзаж Рейсдала, меха, кружева, жемчуг.

Дела Рембрандта шли успешно, и он покупает большой дом на Бреестрат. Здесь разместилась их огромная коллекция, кстати, довольно необычная: рядом с античными статуями, голландскими и итальянскими картинами, редкими гравюрами в ней соседствовали старые восточные ткани, потертые ковры, латы, шлемы, боевое снаряжение дикарей, чучела животных, неведомые сушеные травы.

Рембрандт сознавал, что, за исключением часов, проводимых у мольберта, жить он может только около Саскии. Только с ней он чувствует себя человеком: любовь — источник жизни, а любит он одну Саскию, и никого больше.

Он неустанно изображал свою жену в картинах, рисунках и офортах. Саския позирует в обычном костюме чинной голландской бюргерши и в фантастических одеждах, преображающих ее в героиню античной или библейской мифологии. Нежной, вечно юной она выглядит на картине «Флора».

В знаменитом «Автопортрете с Саскией на коленях» Рембрандт предстает влюбленным, любимым, радующимся семейному счастью и полностью им довольствующимся.

Памятником любви к Саскии является и один из лучших шедевров Рембрандта — «Даная», которая долгое время представляла собой загадку. Датированная 1636 годом, она вместе с тем в трактовке образа и в живописной манере как бы предвосхищала черты рембрандтовского творчества 1640-х годов. Дело в том, что «Даная » не предназначалась художником для продажи и оставалась в его владении вплоть до распродажи его имущества в 1656 году. Поэтому он смог вновь обратиться к ней через десяток лет после ее написания и в значительной части переделать ее. Рембрандт изменил и черты лица героини, придав ее облику сходство с Гертье Диркс, служанкой, жившей в его доме после смерти Саскии и состоявшей с художником в интимных отношениях. Сейчас лицо Данаи представляет собой сочетание черт обеих близких Рембрандту женщин.

После смерти Рембрантуса Саския еще дважды теряла детей при рождении. Лишь четвертый ребенок, Титус, появившийся на свет в 1641 году, смог пережить трудные годы младенчества. Мальчик был назван этим именем в память покойной Тиции, сестры Саскии.

Счастливый отец приучил себя смотреть на малыша, не рисуя его: карандаш и тушь уже принесли ему однажды несчастье, и он больше не входил с ними в детскую комнату.

Однако постоянные роды оказали пагубное влияние на здоровье Саскии. Появление у художника чисто пейзажных изображений в конце 1630-х годов объясняют иногда тем, что в это время в связи с болезнью жены Рембрандт вместе с ней много бывал за городом. Портретов в 1640-х годах художник пишет сравнительно мало. Преобладают композиции на библейские и евангельские темы. Причем он выбирает те сюжеты, которые дают возможность показать благородные, добрые человеческие чувства — дружбу, материнскую любовь, супружескую привязанность, милосердие.

Саския ван Эйленбург скончалась в 1642 году. Ей было всего тридцать лет. В гробу она выглядела как живая...

В это время Рембрандт работал над знаменитым полотном «Ночной дозор».

В другой картине, датированной этим же трагическим годом, «Прощание Давида с Ионафаном», Рембрандт словно прощается со своей женой. В образе Ионафана без труда узнаются черты лица самого Рембрандта, но постаревшего, ставшего вдруг непривычно серьезным и подавленным. А женственный Давид, с разметавшимися по плечам белокурыми волосами, напоминает о Саскии. Художник хочет забыться в романтической мечте, хочет верить в возможность нового счастья.

Годы приносят Рембрандту все новые жизненные испытания. Неуклонно ухудшается его материальное положение. В 1656 году в результате наступившего разорения продается с аукциона за долги его имущество — дом и великолепные коллекции, собранные с любовью и тонким пониманием, художник был вынужден переехать в один из беднейших кварталов Амстердама.

В 1663 году умирает его вторая супруга — Хендрикье Стоффельс, а в 1668 году Рембрандт теряет и своего единственного сына Титуса. Художник остается с юной дочерью от Хендрикье — Корнелией.

Рембрандт скончался 4 октября 1669 года. Смерть его прошла почти

незаметно, о кончине великого художника можно узнать лишь по краткой записи в

погребальной книге церкви, при которой он был похоронен...

Многое

в истории Марты Скавронской, взошедшей на российский престол под именем

Екатерины I, остается неясным. Она родилась 5 апреля 1684 года. О ее

происхождении ходили разноречивые слухи. Согласно одному из них, мать Марты была

крестьянкой и рано умерла. Девочку взял на воспитание пастор Глюк. По другой

версии, Марта была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки.

Третьи считали ее уроженкой Швеции. Достоверным является лишь факт, что девочка,

рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где выполняла

обязанности служанки. Детство и юность провела в лифляндском городишке

Мариенбурге. Образования она не получила, читать и писать не умела.

Многое

в истории Марты Скавронской, взошедшей на российский престол под именем

Екатерины I, остается неясным. Она родилась 5 апреля 1684 года. О ее

происхождении ходили разноречивые слухи. Согласно одному из них, мать Марты была

крестьянкой и рано умерла. Девочку взял на воспитание пастор Глюк. По другой

версии, Марта была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки.

Третьи считали ее уроженкой Швеции. Достоверным является лишь факт, что девочка,

рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где выполняла

обязанности служанки. Детство и юность провела в лифляндском городишке

Мариенбурге. Образования она не получила, читать и писать не умела.

В семнадцать лет Марта обручилась со шведским драгуном, которого во время брачного пира срочно вызвали в Ригу. При взятии русскими Мариенбурга она попала в плен к фельдмаршалу Шереметеву, у того красавицу выпросил Меншиков, у последнего ее заметил Петр. Случилось это в 1703 году.

Личная жизнь Петра не складывалась. Распался его брак с Евдокией Лопухиной. Драматично завершился и многолетний роман царя с Анной Монс. Тут-то и появилась Марта, которая приворожила царя.

Она приняла православие и стала Екатериной. Через два года у нее уже было двое незаконнорожденных сыновей Петра. Царь очень привязался к этой жизнерадостной и страстной женщине и, не желая больше делить ее с Меншиковым, сделал Екатерину «своим сердечным другом». Она создала в доме уют, тихую и желанную пристань для отдохновения от трудов и печалей.

Письма царя к ней достаточно красноречиво отражают взлет его привязанности и уважения. «Для Бога, приезжайте скорей, а ежели за чем невозможно скоро быть, отпишите, понеже не без печали мне в том, что ни слышу, ни вижу вас», — пишет он из Петербурга.

5 января 1709 года в преддверии генерального сражения Петр составляет на всякий случай записку: в случае его смерти выдать Катерине с дочерью три тысячи рублей. Сумма для того времени — немалая, особенно учитывая бережливость царя. Переезжая из одного места в другое, Петр не забывает послать своей Катерине, правда, не очень часто, какую-нибудь безделушку, гостинец, вроде часов «новой моды» (со стеклами от пыли) или бутылку вина венгерского, чтобы не грустила...

Перед Прутским походом 6 марта 1711 года совершилось тайное венчание царя — у него появилась законная супруга Екатерина Алексеевна.

Она нередко ездила с Петром во время походов. Так случилось, например, в пору Прутского похода. К землям Молдавии царь отправился два года спустя после Полтавской победы. На этот раз стойкость и мужество солдат, изворотливость дипломатов чудом спасли и армию, и самого Петра. Сыграла свою роль и Катерина, находившаяся с ним в окруженном лагере: ее драгоценности, как передавали из уст в уста, преподнесли знатным туркам, и это тоже способствовало заключению мира.

19 февраля 1712 года Петр решил устроить публичные торжества, посвященные своему бракосочетанию с Катериной. При подъезде к дому новобрачных встречали салютом с Петропавловской и Адмиралтейской крепостей. С 6 до 11 вечера были танцы, а затем «пущали ракеты и бросали бомбы и план был зажжен, на котором были выкладены фитилями литеры латинские «Виват...».

Екатерина обзавелась своим двором, стала принимать иностранных послов, давать приемы и встречаться с европейскими монархами на равных.

С 1704 по 1723 год Екатерина родила Петру одиннадцать детей, большинство которых умерло еще в младенчестве: Павел (1704 - 1707), Петр (1705 - 1707), Екатерина (1706 - 1708), Наталья (1713 - 1715), Маргарита (1714 -1715), Павел (1717 -1 717). Горше всего была потеря наследника престола четырехлетнего «шишечки», умершего 25 апреля 1719 года. За ним последовали еще двое — Петр (1723) и Наталья (1725). Из одиннадцати детей в живых осталось только двое, к тому же старшая из дочерей, Анна, ненадолго пережила родителей — скончалась в 1728 году.

Частые беременности не мешали Екатерине сопровождать государя во всех его путешествиях. Она была настоящей офицерской женой, способной совершать долгие походы, — целый день скакать на лошади, спать на жесткой постели и подолгу жить в палатке. Царица была высокого роста, почти под стать самому Петру, и имела крепкое здоровье. Да и силой природа ее тоже не обидела.

Суровый деспот, человек с железным характером, Петр в своих отношениях с Катериной был неузнаваем: посылал к ней письмо за письмом, одно другого нежнее, и каждое — полное любви и предупредительной заботливости, замечает историк Семевский. Сохранилось более сотни писем Екатерины и Петра. Державный супруг в письмах обращается к ней: «Катеринушка, друг мой, здравствуй!», «Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй!»

Когда царь находился в состоянии ярости, никто не решался подойти к нему. Кажется, она одна владела тайной успокаивать царя, могла без страха смотреть в его искаженные гневом глаза. С ролью супруги царя она справлялась легко и непринужденно. «Царь, — писал современный наблюдатель, — не мог надивиться ее способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся — один величественностью своей простоты, другой — своей роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась».

Екатерина всегда заступалась за тех, на кого грозный и скорый на расправу царь обрушивал свой гнев, и вскоре научилась извлекать из этих своих услуг немалую выгоду. Для того чтобы придворному избежать ссылки или смерти, надо было явиться в покои к Екатерине с мешком денег в руках.

Как и раньше, она была полна заботы по отношению к супругу, посылает ему, все чаще болевшему, лекарства. А он сетует на недомогания, томится вдали от нее («только без вас скучно»). Екатерина часто упоминает в своих письмах мужу о маленьком Петре, называя его «санкт-петербургским хозяином».

26 июня 1718 года скончался Алексей — сын Петра от первого брака. Смерть его не разрешила волновавшего царя вопроса о своем преемнике. Дело в том, что вслед за Алексеем в 1719 году умер и сын царя от брака с Екатериной — четырехлетний Петр Петрович, объявленный наследником. Утрата эта, несомненно, отразилась на самочувствии царя, ибо, как записал современник, «по мнению многих, царица вследствие полноты вряд ли в состоянии будет родить другого царевича».

Переезды, без труда переносимые лет десять — пятнадцать назад, теперь утомляли царя, да и его супругу тянуло к домашнему уюту. Взаимное стремление быть вместе достаточно четко высвечивает переписка.

После Ништадтского мира 1721 года Россия закрепила за собой Восточную Прибалтику. Сенат преподнес Петру титул императора всероссийского, 11етра Великого, Отца Отечества. В следующем году Екатерина сопровождала его в Каспийском походе.

В письмах той поры он называет ее уже государыней императрицей. Петр, очевидно, все чаще думает о «Катеринушке» как о своей преемнице. В Манифесте 1723 года он обосновывал права супруги на титул императрицы как его помощницы, участвовавшей во всех его делах, терпевшей лишения походной жизни.

В феврале 1724 года Петр вместе с Екатериной отправился принимать курс лечения марциальными водами, а в марте весь двор, сенаторы, генералитет, президенты коллегий, иностранные дипломаты по последнему санному пути отправились в Москву, чтобы участвовать в церемонии коронации Екатерины. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем, из Парижа привезли роскошную карету.

Церемония коронации была проведена 7 мая 1724 года в Успенском соборе. Петр был одет в парадный костюм: голубого цвета кафтан, шитый серебром, красные шелковые чулки и шляпу с белым пером. Артиллерийские залпы возвестили, что царь самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию. В Грановитой палате состоялся торжественный обед, на котором слово в честь императрицы произнес Феофан Прокопович.

На следующий день императрица принимала поздравления. «В числе поздравителей находился и сам император». Он, как писал Берхгольц, в соответствии со своим чином полковника Преображенского полка и общевойскового генерал-лейтенанта «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловал ее руку и в губы».

8 ноября 1724 года по приказу царя был арестован 30-летний щеголь Монс, брат Анны Монс, бывшей фаворитки царя. Вилим Монс занимал должность камергера Екатерины и одновременно заведовал ее вотчинной канцелярией.

В месяцы, предшествовавшие аресту Монса, между Петром и Екатериной сохранялись отношения взаимной нежности. Петр обращался к ней в письмах, как и прежде: «Катеринушка, друг мой сердешненькой, здравствуй!» В тон ему Екатерина отвечала: «Друг мой сердешненькой, господин адмирал, здравствуй на множество лет».

Вилим Монс, человек веселый, обходительный и услужливый, был с 1716 года ближайшим другом императрицы. Его успех у Екатерины не был секретом в Петербурге, и вскоре покровительства камергера императрицы стали искать самые высокопоставленные лица: министры, генералы, посланники зарубежных государств. Монс никогда никому не отказывал, за что и получил репутацию доброжелательного человека.

Петр долгое время не подозревал об этом увлечении императрицы. Но в конце концов узнал о нем из письма анонимного автора, который писал, что Монс задумал отравить царя, дабы самому вместе с императрицей править государством.

После ареста Монс, едва увидев орудия пыток, тут же во всем признался. Петр был настолько взбешен этими признаниями, что едва не убил собственных дочерей. В гневе Петр уничтожает подписанное на имя Екатерины завещание, он мрачен и беспощаден.

Для соблюдения приличий Петр выдвинул против Монса обвинение лишь во мздоимстве. Скорый суд нашел его виновным в злоупотреблении доверием императрицы — за взятки он добивался от нее милостей просителям. 16 ноября палач отсек одним ударом голову Монсу и тут же насадил на шест.

Петр строго запретил всем коллегиям принимать от государыни какие-либо приказания и рекомендации, а на личные средства императрицы был наложен арест.

После открывшегося романа с Монсом отношения между Петром и Екатериной стали настолько натянутыми, что они совершенно не общались друг с другом. Только в начале января 1725 года их дочери Елизавете (будущей императрице) удалось помирить отца с матерью.

Вскоре Петр неожиданно слег в постель. Лекари ничего не могли поделать. Во время болезни Петра императрица не отходила от постели умирающего, ухаживала за ним, подавала еду и лекарство. 28 января 1725 года в пять утра Петр I умер.

Екатерина I не умела ни читать, ни писать. Однако в течение трех месяцев обучения грамоте она научилась подписывать государственные бумаги. Этим, собственно говоря, и ограничилась ее государственная деятельность.

Императрица, в сущности, делами не занималась: праздники, пиры, прогулки занимали все ее время. Решение всех важных государственных дел было поручено Меншикову и созданному им Верховному тайному совету.

Царствование Екатерины I было коротким. Она умерла 6 мая 1727 года.

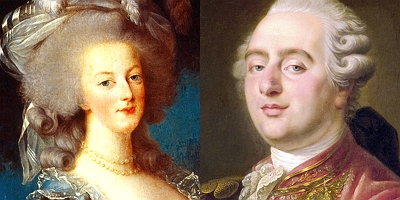

19

апреля 1770 года 16-летний дофин Людовик Август женился на 14-летней Марии

Антуанетте, своенравной и умной дочери Марии Терезии и Франца I Австрийских.

Супруга будущего короля Франции была похожа на обиженного ребенка, несмотря на

величественную осанку и изысканно уложенные вокруг диадемы светлые волосы.

19

апреля 1770 года 16-летний дофин Людовик Август женился на 14-летней Марии

Антуанетте, своенравной и умной дочери Марии Терезии и Франца I Австрийских.

Супруга будущего короля Франции была похожа на обиженного ребенка, несмотря на

величественную осанку и изысканно уложенные вокруг диадемы светлые волосы.

Папский нунций Висконти служил мессу в стенах готического храма под звуки величественных гимнов.