Знаменитые истории любви

Сардарян А. П.

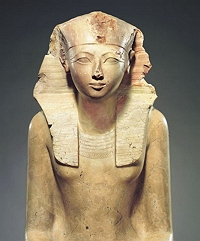

Правление единственной в истории Древнего Египта женщины-фараона Хатшепсут (Мааткара Хенеметамон Хатшепсут — в переводе с древнеегипетского «Первенствующая достоинствами своими») относится к эпохе Нового царства (примерно 1575 - 1485 годы до н. э.).

Царица была дочерью фараона Тутмоса I из XVIII династии и после смерти отца вступила на престол вместе со своим сводным братом Тутмосом II, который стал ее супругом. Тутмос, пораженный неизвестной болезнью, умер в 1479 году до н.э., однако его тридцатилетняя сестра не собиралась отдавать кому-либо власть. Наследником престола являлся двенадцатилетний пасынок будущей царицы, сын от младшей жены Тутмоса II Исиды Тутмос III. Он и стал фараоном, но его регентшей была назначена мачеха Хатшепсут, которая оставалась вторым лицом в Фивах на протяжении нескольких лет. Такое положение не устраивало властную женщину. Она мечтала о единоличной власти и делала для этого все возможное. Регентшей Хатшепсут считалась до 1473 года до н.э., пока неожиданно не провозгласила себя фараоном.

Так как по египетским законам женщина не могла быть фараоном, хитрая Хатшепсут стала выдавать себя за юношу — отныне везде она появлялась в облике мужчины: в мужских одеждах, с наклеенными усами и бородой.

Чтобы окончательно утвердиться у власти, царица велела всюду распространять следующую легенду. Якобы сам бог Амон ночью спустился с небес и, приняв облик Тутмоса I, вошел в покои ее матери. Познав бога, царица родила дочь.

Хатшепсут называла себя божественной и добивалась, чтобы жрецы признали ее таковой. С египетскими жрецами у мудрой владычицы сложились довольно дружеские отношения: жрецы словно не замечали, что год за годом на престоле Египта, вопреки всем законам, оставалась единственная повелительница страны - женщина-фараон.

Годы правления Хатшепсут отмечены расцветом страны. Были возведены огромные храмы и иные постройки, укреплялся военный флот, развивалась торговля с другими государствами. Почти не было войн, так как мудрая женщина предпочитала решать все вопросы миром и ей это вполне удавалось. С дипломатической миссией на девятом году своего правления она отправилась в страну Пунт (где эта страна находилась, до сих пор остается загадкой, однако многие исследователи считают, что, вероятнее всего, на территории современного Сомали, по другой версии — в Палестине), а после возвращения решила возвести огромный храм, на стенах которого были бы запечатлены сцены из ее путешествия в далекие земли, и тем самым увековечить в истории собственное имя.

Храм, руины которого находятся сейчас в Дейрэль-Бахри, царица назвала «священным из священнейших» и построила его «из любви к отцу своему Амону».

«Руководителем всех работ» был назначен любовник царицы, придворный архитектор Сененмут, который за пятнадцать лет возвел у подножия высокой скалы погребальный храм. Он сделал его с такой любовью, что восхищенная работой любовника царица назвала сооружение «маленьким Пунтом». Храм был расположен на западном берегу Нила, в месте, которое считалось священным: сюда приходили люди в надежде излечиться от болезней и обрести успокоение.

Царица столь приблизила к себе Сененмута, что тот получил возможность вмешиваться в важные политические дела государства. Он был умен, проницателен и обладал прекрасными организаторскими способностями. о себе архитектор писал так: «Я был веком по правую руку владыки... Я был полезен царю, верен богам и беспорочен перед народом...» Родом Сененмут был из бедняков, а стал вторым человеком в государстве. Впрочем, для царского Египта это было естественным. Там умели ценить ум.

Царица отличалась также великой страстностью. Она имела нескольких фаворитов, которым разрешала участвовать в государственных делах, и преподносила каждому щедрые дары. Но самым близким другом и любовником Хатшепсут считался архитектор Сененмут, который одновременно был назначен воспитателем дочери египетской царицы, маленькой Нефрур. Девочка и Сененмут были очень привязаны друг к другу, о чем свидетельствуют рисунки на стенах храма. Однако Нефрур умерла еще в юном возрасте (предположительно в 1474 году до н. э.). У царицы осталась вторая дочь, Меритра, которая, по предположениям ученых, могла родиться у Хатшепсут от архитектора. Она была выдана замуж за Тутмоса, и пасынок царицы стал к тому же и ее зятем.

При храме, под нижней террасой, Сененмут тайно начал строить гробницу и для себя, чтобы после смерти быть ближе к возлюбленной. Однако свою усыпальницу он так и не закончил. Рисунки с изображением царского архитектора находились в самых секретных и недоступных уголках храма. Вероятнее всего потому, что фаворит создавал их втайне.

Царица-фараон Хатшепсут умерла в 1458 году до н. э. Смерть ее по сей день остается загадкой. Гробница мудрой правительницы, которая находилась в Долине царей в «городе мертвых» близ от Луксора, оказалась пуста. Неподтвержденным является и тот факт, что царицу убили по приказу ее пасынка. Некоторые исследователи считают, что в год восшествия на престол следующего египетского фараона, Тутмоса III, царица вовсе не была мертва, а ее лишь изгнали из страны. Остается таинственным и тот факт, что официальная гробница любимого архитектора женщины-фараона также при вскрытии была пуста. Возможно, они вместе были изгнаны из Египта.

Так или иначе, Тутмос III вернул себе титул фараона. Он сразу же велел стереть все рисунки и отколоть лица тех скульптур, на которых изображалась его мачеха, отнявшая у него престол на долгие двадцать лет. К тому же новый царь постарался изменить все летописи, в которых имя царицы Хатшепсут было заменено на его собственное имя, а все достижения и заслуги великой царицы отныне приписывались Тутмосу III.

Однако мечта мудрой правительницы о том, чтобы люди помнили ее

имя, вопреки всему исполнилась. Храм, возведенный по приказу женщины-фараона и

посвященный богине любви и танца Хатхор, был найден в 1891 году. Спустя

несколько десятилетий его изучение и раскопки опять возобновились, на этот раз

польскими учеными, которые обнаружили на территории Дейр эль-Бахри множество

памятников, рассказывающих о жизни египетской царицы Хатшепсут, тайны которой

продолжают раскрываться и по сей день.

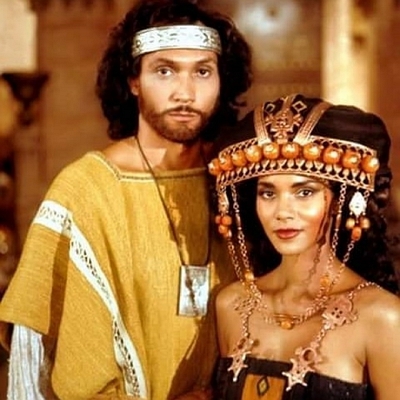

Царь Соломон, которому при рождении было дано имя

Иедидиа, что означало «Возлюбленный Богом», правил Израильским государством в

течение сорока лет. Чаще всего периодом его правления называют 972 - 932 годы до

н. э., и это время знаменуется относительным

спокойствием и миром в Израиле. Недаром царским именем этого правителя было имя

Соломон (от еврейского слова «шломо» — мир).

Царь Соломон, которому при рождении было дано имя

Иедидиа, что означало «Возлюбленный Богом», правил Израильским государством в

течение сорока лет. Чаще всего периодом его правления называют 972 - 932 годы до

н. э., и это время знаменуется относительным

спокойствием и миром в Израиле. Недаром царским именем этого правителя было имя

Соломон (от еврейского слова «шломо» — мир).

Он вступил на престол, когда ему едва исполнилось двадцать лет, однако уже в первые годы царствования молодой правитель доказал израильтянам свои мудрость, организаторские способности и силу. Он сразу же укрепил Иерусалим, построил флот, направил большие средства на развитие торговли с соседскими государствами, воздвиг великий храм, а также поощрял развитие науки и литературы.

Соломон отличался любовью к женщинам. Некоторые источники утверждают, что у него было около 700 жен и более 300 наложниц. Самой старшей женой израильского царя являлась египтянка, которая предположительно носила имя Вифия.

Однажды слухи о мудрости и величии еврейского повелителя дошли до властной и сильной царицы Савской Балкиды, которая правила страной савеев, названной древними «Счастливой Аравией». На ее землях возвышались величественные храмы, процветали богатейшие города, зеленели роскошные сады и строились дороги, а народ не переставал прославлять свою премудрую царицу. Блакида утверждала, что ее страна — самая богатая в мире, и она — самая мудрая правительница. Царица решила своими глазами увидеть Соломона, во всем превосходившего ее, и лично убедиться в его удивительном уме и божественной премудрости.

Она собралась в путь в сопровождении нескольких тысяч слуг, которые вели верблюдов, нагруженных подарками израильскому царю: драгоценными камнями, экзотическими растениями, редчайшим красным деревом и благовонными маслами.

По легенде, Соломон встретил иноземную гостью, восседая на золотом троне и одетый в золотые одежды. Когда царица увидела израильского правителя, ей показалось, что перед ней предстала золотая статуя. Великий Соломон поднялся, подошел к прекрасной Балкиде и, взяв ее под руку, повел к своему трону. Так царь не принимал еще ни одного гостя.

Говорили, что он сразу же влюбился в чужестранку и, восхищенный ее красотой, все дни проводил с ней, беседуя о странах, Вселенной, Боге. Он водил Балкиду по Иерусалиму, показывал выстроенные им сооружения и храмы, а царица не переставала удивляться размаху и щедрости знаменитого израильтянина. Наконец она окончательно признала, что уступает во всем Соломону и больше не отрицала его превосходства. Тогда же царица Савская загадала правителю Израиля три загадки, на которые царь якобы заранее получил ответ у подкупленного им савского жреца и, не задумываясь, сразу же отвечал царице. Женщина еще больше дивилась мудрости прославленного Соломона.

Она, всегда гордая и непреклонная, даже ответила согласием, когда тот попросил Балкиду стать его женой. Однако перед этим Соломон пожелал раскрыть тайну царицы и тем самым опровергнуть жуткие слухи о Балкиде. Про царицу Савскую рассказывали, что наружностью она была прекрасна и поразительно мудра. Ей даже приписывали сверхъестественные способности, нередко называли «царицей джиннов» и «демоном». Однако говорили, что при всех достоинствах повелительницы савеев она обладала нечеловеческими, козьими ногами, а вместо ступней у нее были перепончатые, словно у гусыни, лапы.

Влюбленный царь пожелал сам убедиться, так это или иначе. Для этого мудрейший повелитель израильский приказал сделать в одной из своих комнат прозрачный пол из хрусталя. Под ним соорудили бассейн, куда налили чистейшую воду и запустили рыб. Все это напоминало настоящее озеро, а отличить его можно было, лишь подойдя ближе. Поэтому, когда Соломон провел царицу в приготовленную комнату, она, увидев удивительный бассейн, вдруг подняла юбки, чтобы не намочить их. На несколько секунд ее ноги показались из-под нижних одежд, а израильский царь увидел настоящие, человеческие ноги, только слишком некрасивые.

Оскорбленная царица за одну ночь собрала всех слуг и покинула Иерусалим, не простившись с Соломоном, нанесшим повелительнице савеев жестокую обиду.

Царь быстро забыл иноземную гостью и вновь наслаждался наложницами, собранными в царском гареме со всего мира. «Женщина слаще жизни и горше смерти», — говорил Соломон о своих возлюбленных.

Он продолжал строить города,

укреплять флот и возводить храмы. Однако его приближенные становились все больше

недовольными расточительной политикой правителя. Сразу же после смерти «мудрейшего

из царей» произошло восстание против династии Давида, и Израиль был разделен на

две территории: Израиль и Иудею. Последней некоторое время правил сын Соломона

Ровоам.

Семирамида

(ассирийское имя Шаммурамат) правила Ассирией в конце IX века до н. э. Эта

царица известна не только своей красотой и завоевательными войнами, но, согласно

преданию, специально для нее было возведено знаменитое чудо света — «Висячие

сады Семирамиды», которые на деле ошибочно связывают с ее именем.

Семирамида

(ассирийское имя Шаммурамат) правила Ассирией в конце IX века до н. э. Эта

царица известна не только своей красотой и завоевательными войнами, но, согласно

преданию, специально для нее было возведено знаменитое чудо света — «Висячие

сады Семирамиды», которые на деле ошибочно связывают с ее именем.

С рождением великой ассирийской правительницы связано несколько легенд, одна из которых гласит, что девочка была дочерью богини Деркето, которая зачала дочь от простого смертного. Чтобы боги не разгневались, Деркето решила скрыть плод своей любви и, убив любовника, оставила дочь в гоpax. Девочку кормили голуби до тех пор, пока ее не нашли пастухи, которые и воспитали маленькую Семирамиду. Когда она выросла, ее увидел царский советник и начальник войск Оанн. Пораженный совершенной красотой юной пастушки, он забрал ее у отца и сделал своей любимой супругой. О жене Оанна ходило множество слухов, а тот, боясь показать совершенное лицо жены другим мужчинам, скрывал ее от любопытных глаз.

Прослышал об удивительной красоте Семирамиды основатель Ассирии царь Нин и пожелал встретиться с ней. Женщину привели во дворец, и Нин сразу же решил оставить ее у себя.

По другой версии, Оанн страстно любил супругу, не хотел с ней расставаться даже на день и брал ее во все военные походы. Чтобы не быть узнанной, Семирамида одевала просторные шаровары, которые скрывали от мужчин ее тонкие ступни, и перчатки, под которыми прятала белоснежные кисти рук. Хитрая Семирамида выдавала себя за юношу. Однако проницательный Нин в одном из походов заметил, что под странными одеждами прячется вовсе не мужчина, а юная женщина, и приказал Семирамиде немедленно сбросить с себя покрывало. Пришлось повиноваться царю и открыть лицо. Нин наконец увидел удивительную красоту жены своего советника.

Так это было или иначе, но царь был столь восхищен прелестью красавицы, что тут же вызвал к себе Оанна и предложил ему отдать супругу своему повелителю. Оанн не посмел отказать царю. Храбрый воин не нашел иного выхода, как вонзить себе в сердце нож. Так Семирамида стала вдовой и любовницей ассирийского царя.

Нин был счастлив. Он дарил любимой драгоценные камни, привозил из военных походов различные диковинные подарки... Но Семирамида не могла забыть любимого Оанна. И даже рождение сына, которого нарекли в честь отца Нинием, не смогло растопить холодное сердце красавицы.

Царь, желавший завоевать любовь прекрасной Семирамиды, однажды обратился к той с мольбой о взаимности и обещал выполнить все, что только она ни пожелает. Дерзкая женщина потребовала у царя отдать ей трон на несколько дней и не вмешиваться в то, что она станет делать, будучи царицей. Нин удивился, но все же дал согласие и велел принести супруге царские одежды.

Семирамида оделась в длинную, украшенную драгоценными камнями тунику, обернулась в вышитую золотыми нитями мантию и, взяв в руки меч, стала управлять государством. Сначала ее приказы казались вовсе безобидными и не вызывающими подозрений. Однако коварная обольстительница лишь проверяла слуг. Когда же она удостоверилась, что те служат ей преданно и беспрекословно выполняют все указы, Семирамида приказала им схватить царя Нина и казнить его. Так, Семирамида стала хозяйкой Ассирии, а доверчивый Нин пал жертвой собственной любви.

Царица пожелала похоронить мужа достойно. Она поместила прах убитого во Дворце царей, а над его могилой возвела внушительных размеров террасу. Отдав последние почести супругу, ассирийская царица решила навсегда забыть его.

Новая владычица правила сурово и смело. Она вела многочисленные войны против Мидии, совершала военные походы в Египет, Эфиопию и даже Индию, ей также приписывают строительство Вавилона — крупнейшего города Древней Азии.

Построила она новую столицу для того, чтобы превзойти Нина, который в свою честь воздвиг прекрасную Ниневию. Для себя властолюбивая Семирамида желала построить город в несколько раз величественнее и грандиознее. На строительство Вавилона, который располагался на реке Евфрат, царица не жалела ни сил, ни средств из казны, ни фантазии. До сих пор история этого величественного города, в котором временами проживали сотни тысяч человек, продолжает скрывать в себе множество загадок и тайн.

Когда сын Семирамиды и Нина подрос, царица стала замечать в нем скрытую ненависть. Скорее всего, юноше рассказали о том, как был убит его отец и каким образом мать стала единолично управлять Ассирийским царством. Достигнув зрелого возраста, Ниний начал всерьез помышлять о заговоре против матери, однако стареющая царица предупредила его и добровольно отказалась от трона, передав власть сыну. По одной легенде, Семирамида превратилась в голубку и улетела, по другой версии, она была убита соратниками сына. Однако с тех пор голубь считался в тех краях священной птицей, приносящей радостную весть, а Семирамида почиталась богиней.

В 606 году до н. э. Ниневия была разрушена, а на ее руинах возникли города Нововавилонского царства. Ассирия перестала существовать и навсегда ушла в историю.

А прекрасные сады Семирамиды, прославившие имя ассирийской царицы, были построены спустя два века после ее кончины царем Навуходоносором II. Великий завоеватель пожелал соорудить их для своей любимой жены. Известно, что она происходила из горных мест и сильно скучала по отечеству. Навуходоносор построил для супруги великолепные террасные сады, имитировавшие горы. На огромные стены рабы натаскали плодородную почву, провели дренажную систему и организовали постоянный полив. В садах развели самые удивительные растения и цветы, напоминавшие роскошные заросли индийских лесов, откуда была родом возлюбленная вавилонского царя.

Легенды и истории о правительнице Ассирии Семирамиде, которая

правила великим государством в течение более чем сорока лет, дошли до

современников благодаря историку Диодору (I век до н. э.), рассказавшему о жизни

великой повелительницы, одной из самых известных женщин-цариц в мировой истории.

Один

из самых известных поэтов, ученых, философов и политиков, автор «Божественной

комедии», которая до сих пор поражает современников, великий Дуранте Алигьери,

больше известный миру как Данте, родился в 1265 году во Флоренции. Его родители

ничем особенным не выделялись среди остальных горожан города и не были богаты,

однако смогли собрать средства и оплатить обучение сына в школе. Тот с ранних

лет увлекался поэзией и сочинял стихи, которые были полны романтических образов

и восхищения красотой природы, самыми лучшими сторонами окружающих его людей и

очарованием молодых женщин.

Один

из самых известных поэтов, ученых, философов и политиков, автор «Божественной

комедии», которая до сих пор поражает современников, великий Дуранте Алигьери,

больше известный миру как Данте, родился в 1265 году во Флоренции. Его родители

ничем особенным не выделялись среди остальных горожан города и не были богаты,

однако смогли собрать средства и оплатить обучение сына в школе. Тот с ранних

лет увлекался поэзией и сочинял стихи, которые были полны романтических образов

и восхищения красотой природы, самыми лучшими сторонами окружающих его людей и

очарованием молодых женщин.

Когда Данте исполнилось девять лет, в его жизни произошла удивительная встреча с маленькой девочкой, его ровесницей. Они столкнулись на пороге церкви, и на одно мгновение их взгляды встретились. Прошла лишь секунда, девочка сразу же опустила глаза и быстро прошла мимо, однако этого вполне хватило романтичному мальчику, чтобы пылко влюбиться в незнакомку. Лишь спустя некоторое время он узнал, что девочка была дочерью богатого и знатного флорентийца Фолько Портинари, и звали ее, вероятнее всего, Биче. Однако будущий поэт дал ей мелодичное и нежное имя — Беатриче.

Много лет спустя в произведении, которое Данте назвал «Новая жизнь», он описал свою первую встречу с возлюбленной: «Она явилась мне одетой в благороднейший алый цвет... опоясанная и убранная так, как то подобало ее весьма юному возрасту». Девочка показалась впечатлительному ребенку настоящей дамой, в которой сочетались самые добродетельные черты: невинность, благородность, доброта. С тех пор маленький Данте посвящал стихи только ей, а в них воспевал красоту и очарование Беатриче.

Проходили годы, а Биче Портинаре из маленькой девочки превратилась в очаровательное создание, избалованное родителями, чуть насмешливое и дерзкое. Данте вовсе не стремился искать с возлюбленной новых встреч, а о ее жизни он случайно узнавал от знакомых. Вторая встреча произошла спустя девять лет, когда молодой человек проходил по узкой флорентийской улочке и увидел красивую девушку, идущую ему навстречу. С замиранием сердца Данте узнал в юной красавице свою возлюбленную, которая, пройдя мимо, как ему показалась, слегка опустила голову и чуть улыбнулась. Не помня себя от счастья, юноша жил отныне этим мгновением и под впечатлением написал первый сонет, посвященный любимой. С этого дня он страстно желал увидеть Беатриче снова.

Их следующая встреча состоялась на торжестве, посвященном венчанию общих знакомых, однако этот день не принес влюбленному поэту ничего, кроме горьких страданий и слез. Всегда уверенный в себе, Алигьери вдруг смутился, когда увидел среди знакомых свою возлюбленную. Он не мог произнести ни слова, а когда немного пришел в себя, то говорил нечто несвязное и нелепое. Видя смущение молодого человека, не сводящего с нее глаз, прелестная девушка стала потешаться над неуверенным гостем и высмеивать его вместе со своими подругами. В тот вечер безутешный юноша окончательно решил никогда не искать свиданий с прекрасной Беатриче и посвятить жизнь только воспеванию своей любви к синьорите Портинари. С ней поэт больше никогда не виделся.

Однако чувство к возлюбленной не изменилось. Алигьери по-прежнему любил ее так пылко, что все другие женщины для него не существовали. Тем не менее он все-таки женился, хотя и не скрывал, что совершил этот шаг без любви. Супругой поэта стала красивая итальянка Джемма Донати.

Беатриче вышла замуж за богатого сеньора Симона де Барди, а через несколько лет неожиданно умерла. Ей не исполнилось и двадцати пяти лет. Это случилось летом 1290 года, после чего сломленный горем Данте поклялся посвятить все свое творчество памяти возлюбленной.

Брак с нелюбимой супругой не приносил утешения. Жизнь с Джеммой вскоре начала так тяготить поэта, что он стал проводить меньше времени дома и полностью посвятил себя политике. В то время во Флоренции шли постоянные столкновения между партиями черных и белых гвельфов. Первые являлись сторонниками папской власти на территории Флоренции, вторые же выступали против нее. Данте, который разделял взгляды «белых», вскоре примкнул к этой партии и стал бороться за независимость родного города. В то время ему едва исполнилось тридцать лет.

Когда же в партии, к которой принадлежал великий поэт, произошел раскол, и после прихода к власти Карла Валуа верх одержали черные гвельфы, Данте был обвинен в измене и интригах против церкви, после чего его предали суду. Обвиняемого лишили всех высоких чинов, которые тот занимал во Флоренции ранее, наложили большой штраф и изгнали из родного города. Последнее Алигьери воспринял наиболее болезненно и до конца жизни так и не смог вернуться на родину. С этого дня начались его многолетние скитания по стране.

Спустя семнадцать лет после смерти Беатриче Данте, наконец, принялся за написание своего величайшего произведения «Божественная комедия», созданию которого он посвятил долгих четырнадцать лет. «Комедия» была написана простым, незамысловатым языком, на котором, по словам самого Алигьери, «говорят женщины». В этой поэме автор хотел не только помочь людям понять тайны жизни после смерти и побороть вечный страх перед неизвестным, но и воспеть Великое Женское Начало, которое поэт поднимал к вершинам через образ любимой Беатриче.

В «Божественной комедии» давно ушедшая из земного мира возлюбленная встречает Данте и проводит его по разным сферам мира — начиная от самой низшей, где мучаются грешники, доходя до высокой, божественной части, где и обитает сама Беатриче.

Она, которая ушла, не узнав сполна мирскую жизнь, помогает раскрыть поэту весь философский смысл жизни и смерти, показать самые неизведанные стороны загробной жизни, все ужасы ада и чудеса, которые творятся Господом на самых высоких вершинах мира, названных раем.

Данте Алигьери до конца своих дней писал лишь о Беатриче, восхвалял любовь к ней, воспевал и возвеличивал любимую. «Божественная комедия» до сих пор поражает современников глубоким философским смыслом, а имя возлюбленной автора поэмы навсегда осталось бессмертным.

Последние годы жизни Данте провел в Равенне, где

и был похоронен в 1321 году. Много лет спустя власти Флоренции объявили поэта и

философа почетным жителем своего города, пожелав вернуть на родину его прах.

Однако в Равенне отказали выполнить желание флорентийцев, которые когда-то

изгнали великого Данте и до конца жизни лишили его возможности пройтись по узким

улочкам города, где он когда-то встретил свою единственную возлюбленную,

Беатриче Портинари.

Великий

поэт европейского Средневековья, один из тех, кто стоял у начала и закладывал

основы эпохи Возрождения, несравненный Франческо Петрарка (1304 - 1374) своей

славой во многом обязан прекрасной музе — Лауре де Новее (1301 - 1348). Эта

женщина покорила сердце поэта и вдохновила его на создание неподражаемых

сонетов, по сей день считающихся образцом жанра.

Великий

поэт европейского Средневековья, один из тех, кто стоял у начала и закладывал

основы эпохи Возрождения, несравненный Франческо Петрарка (1304 - 1374) своей

славой во многом обязан прекрасной музе — Лауре де Новее (1301 - 1348). Эта

женщина покорила сердце поэта и вдохновила его на создание неподражаемых

сонетов, по сей день считающихся образцом жанра.

Франческо Петрарка родился 20 июня 1304 года в итальянском городе Ареццо в семье нотариуса Пьетро Паренцо делл Инчези, который еще до рождения сына был изгнан из Флоренции В 1311 году семья нотариуса переехала в Авиньон — резиденцию римских пап во французском плену. Здесь Паренцо изменил фамилию на Петрарка. Ее-то в дальнейшем и прославил поэт. В Авиньоне Франческо обучался латыни, знакомился с сочинениями Цицерона, вырабатывал свой собственный стиль в поэзии.

В 1326 году умер отец Петрарки, а Франческо, навсегда оставивший юриспруденцию, был рукоположен в младший церковный чин. Это дало ему возможность пользоваться всеми преимуществами сана и в то же время не исполнять церковные обязанности.

Тот солнечный апрельский день, когда поэт впервые увидел свою возлюбленную, Петрарка запомнил на всю жизнь. Они встретились 6 апреля 1327 года в Страстную пятницу в маленькой церквушке Св. Клары в предместьях Авиньона. Он — молодой, но уже признанный при папском дворе двадцатитрехлетний поэт, совершивший несколько дальних путешествий, она — замужняя двадцатишестилетняя женщина, у которой было к тому времени несколько детей (всего Лаура родила мужу одиннадцать детей). Белокурая, с огромными и добрыми глазами, она казалась воплощением женственности и духовной чистоты. Очарованный ею Петрарка напишет:

Благословен день, месяц, лето, час

И миг, когда мой взор те очи встретил!

Благословен тот край, и дол тот светел,

Где пленником я стал прекрасных глаз!

Прекрасная женщина стала музой, мечтой поэта в вечности. И даже когда заботы и возраст исказили ее прекрасное лицо глубокими морщинами*, поседевшие волосы утратили красоту, а фигура испортилась после многих родов, Франческо Петрарка и тогда любил свою Лауру. Чем больше она старела, тем более он восхищался ее женственностью и очарованием. Она и в старости была для него прекрасна. Петрарка вспоминал, что Лаура обладала исключительной красотой, но, кроме того, он по своей воле наделял ее высокой духовностью и нравственностью.

Идеальные душевные черты героини поэзии Петрарки стали той почвой, на которой благодатно разросся жесткий спор между литературоведами, изучающими жизнь поэта. Одни утверждают, что Лаура — всего лишь идеальный образ, сложившийся в воображении великого отшельника, так сказать женщина-миф, а Лаура де Новее — остроумный камуфляж выдумки? Другие не сомневаются, что Лаура реальна и Петрарка был на самом деле страстно в нее влюблен всю жизнь. Возможно, Лаура де Новее была женой местного рыцаря Гуго де Сада, предка знаменитого французского романиста маркиза де Сада.

Они встречались на улицах Авиньона, в церквях, на службах, и влюбленный Франческо, не смея отвести от своей музы глаз, смотрел на нее, пока та не уходила под руку с мужем. За все годы встреч они не обмолвились ни единым словом. Но всякий раз, заметив обращенный к нему нежный теплый взгляд Лауры, счастливый поэт возвращался домой и до утра писал посвященные ей сонеты. Знала ли Лаура о его чувствах? Могла ли знать она, что навечно связана с одним из самых великих поэтов мира? Что через века потомки будут называть ее имя как символ безраздельной любви мужчины к женщине?

В 1330 году Петрарка уехал в Болонью, куда его пригласил друг Джакомо Колонна. Позже на долгое время поэт стал секретарем брата Джакомо — кардинала Джованни Колонна, принявшего Франческо скорее как сына, а не служителя. Теперь поэт мог спокойно жить и творить. Он много путешествовал, изучал классическую литературу Рима и труды отцов христианства.

Путеводителем по духовной жизни стала для Петрарки «Исповедь» св. Августина. Откликаясь на поучения святого, поэт создал знаменитое «О сокровенном», в котором он вступил в сокровенный диалог со св. Августином и открыл ему свое сердце. В частности, учитель веры упрекал поэта в грехах и мирских слабостях. Обвинил он поэта и в любви к Лауре. Петрарка, объясняя Августину свои чувства, клялся, что за долгие годы не допустил ни единого помысла о греховном прикосновении к этой святой женщине.

Но нельзя обвинить поэта в ханжестве. Да, он любил Лауру великой платонической любовью. Но это не мешало ему любить женщин страстной физической любовью. Он встречался с другими женщинами, от которых имел побочных детей: в 1337 году у поэта родился сын Джованни, а через шесть лет, в 1343 году, появилась на свет любимая дочь Франческа, которая жила с отцом и ухаживала за ним до конца его дней.

Судьба Лауры неизвестна. Была ли счастлива она в семейной жизни? Любила ли своего мужа? Замечала ли трепетный и влюбленный взгляд поэта, встречавшегося с ней на оживленных улицах Авиньона? Могла ли догадываться она о чувствах мужчины, так никогда и не открывшего ей своего сердца? Этого мы никогда не узнаем.

Лаура умерла 6 апреля 1348 года во время свирепствовавшей в Европе чумы. Именно в тот день, когда двадцать один год назад впервые увидел свою музу воспевший ее поэт. Долго и мучительно переживал Франческо Петрарка смерть возлюбленной. Закрываясь по ночам в комнате, при тусклом свете свечи он воспевал прекрасную Лауру в сонетах:

Я припадал к ее стопам в стихах,

Сердечным жаром наполняя звуки,

И сам с собою пребывал в разлуке:

Сам — на земле, а думы — в облаках.

Я пел о золотых ее кудрях,

Я воспевал ее глаза и руки,

Блаженством райским почитая муки,

И вот теперь она — холодный прах.

А я без маяка, в скорлупке сирой

Сквозь шторм, который для меня не внове,

Плыву по жизни, правя наугад.

После смерти Лауры рукой Петрарки были написаны «Стихи на смерть мадонны Лауры», «Триумф смерти», «Триумф славы». В 1353 году он навсегда вернулся в Италию, купив небольшое поместье.

Франческо Петрарка пережил свою возлюбленную на двадцать шесть лет. Но и после ее смерти он любил Лауру все так же восторженно и трепетно, посвящая ей, уже ушедшей из этого мира, прекрасные сонеты, всего около четырехсот. Все они были собраны в «Канцоньере» («Книге песен»), которая является самым знаменитым сочинением поэта.

В целом это были годы многочисленных поездок по Европе с дипломатическими миссиями; дружбы с Боккаччо, благодаря которой, по мнению подавляющего большинства ученых, началось обновление европейской культуры, что положило начало эпохе Высокого Возрождения.

Последние годы жизни Петрарка провел в Падуе, под защитой

правителя этой маленькой страны Франческо да Каррара. Спокойствие в собственном

доме рядом с любимыми дочерью и внуками омрачали постоянные приступы лихорадки.

Великий поэт умер 19 июня 1374 года, один день не дожив до своего 70-летия.

______________________________

* -

В связи с тем что в эпоху Средневековья девочки

выходили замуж и активно жили половой жизнью в возрасте 10 - 11 лет, старели они

очень быстро, едва перешагнув 30 лет.

На

самой прославленной картине великого Рафаэля Санти (1483 - 1520) запечатлен

образ молодой и очень красивой женщины с огромными черными миндалевидными

глазами. Прообразом «Сикстинской Мадонны» стала Маргарита Лути — самая сильная и

отчаянная любовь прекрасного гения.

На

самой прославленной картине великого Рафаэля Санти (1483 - 1520) запечатлен

образ молодой и очень красивой женщины с огромными черными миндалевидными

глазами. Прообразом «Сикстинской Мадонны» стала Маргарита Лути — самая сильная и

отчаянная любовь прекрасного гения.

Рафаэль Санти родился 6 апреля 1483 года в семье придворного поэта и живописца урбинских герцогов Джованни Санти. Первые уроки рисования мальчик получил от отца, но Джованни рано умер. Рафаэлю тогда было одиннадцать лет. Мать его умерла еще раньше, и мальчик остался на попечении своих дядюшек — Бартоломео и Симона Чиарла. Еще пять лет Рафаэль учился под присмотром нового придворного живописца герцогов урбинских Тимотео Вити, который передал ему все традиции умбрийской школы живописи. Затем в 1500 году юноша переехал в Пе-руджу и поступил на обучение к одному из самых знаменитых художников Высокого Возрождения Пе-руджино. Ранний период творчества Рафаэля так и называется — «перуджинский». В двадцать лет гений живописи написал знаменитую «Мадонну Конеста-биле». А между 1503 и 1504 годами по заказу семейства Альбиццини для церкви Сан-Франческо в небольшом городке Читта ди Кастелло художником был создан алтарный образ «Обручение Марии», который завершил ранний период его творчества. Миру явился великий Рафаэль, шедеврам которого весь мир преклоняется вот уже которое столетие.

В 1504 году молодой человек перебрался во Флоренцию, куда годом раньше переехала вся мастерская Перуджино. Здесь он создал ряд восхитительных живописных полотен с «Мадоннами». Под впечатлением этих шедевров в 1508 году папа римский Юлий II (правил 1503 - 1513) пригласил художника в Рим для росписи парадных апартаментов в старом Ватиканском дворце.

Так начался новый этап в жизни и творчестве Рафаэля — этап славы и всеобщего преклонения. Это было время пап-меценатов, когда в мире ватиканской курии царили, с одной стороны, величайший разврат и глумление над всем честным и благонравным, а с другой — преклонение перед искусством. Ватикан по сей день не смог полностью очиститься от пятен злодеяний, совершенных папами-меценатами под прикрытием папской тиары, а философы и искусствоведы оказались не в состоянии объяснить, почему именно в эпоху вопиющей развращенности, в самом эпицентре разврата изобразительное искусство, архитектура и литература поднялись на недосягаемые высоты.

После кончины развратного старика Юлия II папский трон занял еще более развратный Лев X (правил 1513 - 1521). Одновременно он прекрасно разбирался в искусстве и являлся одним из самых прославленных в истории покровителей поэтов, художников и артистов. Особо благоволил папа доставшемуся ему по наследству от предшественника Рафаэлю, который расписывал здания и дворцы, писал восхитительные картины.

В это же время в вечном городе жил знатный и богатый человек — Агостино Чиги, владелец множества поместий и земель, хозяин огромного дворца Фарнезино в Риме. Следуя традициям папского двора, где было принято всемерно подражать вкусам понтифика, Чиги пригласил Рафаэля расписать стены центральной галереи дворца Фарнезино. Вскоре художник создал здесь великолепные фрески «Три грации » и «Галатея », но для третьей фрески «Амур и Психея» Рафаэль никак не мог найти натурщицу.

Однажды художник прогуливался по парку и любовался живописными пейзажами дворцового парка. В тени деревьев он неожиданно заметил отдыхающую девушку. Ее ангельское личико было столь беспечным и чистым, что Рафаэль пришел в смятение. Говорят, что художник мгновенно забыл всех девиц, вниманием которых он никогда не был обделен. Девушка затмила всех. Очарованный ее неземной красотой Рафаэль воскликнул: «Я нашел свою Психею!» Живописец спросил девушку: кто она и откуда? Та, смущаясь, ответила, что живет неподалеку, а ее отец — хлебопек. Девушке было семнадцать лет, и звали ее Маргаритой Лути.

Рафаэль пригласил Маргариту к себе в мастерскую и попросил, чтобы она позировала ему для портрета. Та, немного смутившись, ответила, что должна спросить разрешения у отца и у своего жениха, деревенского пастуха, за которого вскоре должна была выйти замуж.

Расставаясь, Рафаэль дал Маргарите золотое колье и попросил принять его в знак благодарности за чудесно проведенный день. Девушка отказалась от подарка. Тогда художник предложил ей маленькую сделку — десять поцелуев за дорогое колье. Сделка состоялась.

Окрыленный и счастливый Рафаэль едва дождался следующего утра и поспешил к хлебопеку. Отец девушки, получив от художника несколько золотых монет, разрешил дочери позировать для картины.

Рафаэль писал Маргариту в мастерской. Статный и красивый мужчина с утонченными чертами лица и темными, кудрявыми волосами не мог не понравиться пылкой девушке. Художнику было за тридцать, но он по-прежнему был очень красив. Им восхищались римские красавицы, знатные женщины становились его любовницами, но только «маленькая Форнарина», как прозвал девушку художник, заставила трепетать его сердце.

Вскоре Рафаэля перестали удовлетворять сеансы позирования. Он стал ревновать Маргариту, не спал ночами, рисуя в воображении картины встреч девушки с ее женихом — пастухом Томазо. Наконец, художник не выдержал. Он заплатил отцу Маргариты 3000 золотых и увез возлюбленную в Рим. Девушка стала любовницей Рафаэля, повелительницей его сердца. Художник выполнял все ее желания: покупал ей дорогие наряды и драгоценности, окружал роскошью и богатством, приставлял к ней многочисленных слуг, которые исполняли каждое желание юной красавицы. А вот коварную и расчетливую Форнарину интересовали преимущественно деньги неожиданного покровителя. Она постоянно изматывала художника, оставалась неудовлетворенной и с каждым днем требовала большего. Юному созданию было мало ласк и восхищений. Она требовала не только новых богатств, но и хотела, чтобы Рафаэль ни на миг не отходил от нее и только предавался любовным усладам в ее обществе. И художник покорно выполнял эти прихоти, буквально сгорая в объятиях ненасытной любовницы.

Настал час, и Агостино Чиги настоятельно попросил художника закончить заказанную работу в Фарнезино. Понимая ситуацию, Чиги обещал предоставить влюбленной паре особые апартаменты во дворце, где Маргарита могла бы скрываться от знакомых.

Влюбленные вынуждены были вернуться. Узнав, что его невеста прячется во дворце, пастух Томазо послал ей угрожающее письмо. Он проклинал Mapгариту, осыпал ее яростными упреками и грозился отомстить. Опасаясь, что угрозы его — не пустые слова, хитрая женщина позвала Чиги и рассказала ему об угрозах бывшего жениха. Агостино же в свою очередь предложил Маргарите стать его любовницей. И неожиданно она пообещала растерявшемуся Агостино все, что он пожелает, но при одном условии: если могучий синьор заточит своего пастуха Томазо в монастырь. В тот же вечер бедный пастух был схвачен, а прекрасная «Психея» предалась любовным утехам в компании с обезумевшим от счастья Чиги.

Вскоре стало известно о другом любовном романе прекрасной Форнарины. Она затащила к себе в постель совсем молоденького юношу из Болоньи Карло Тирабоччи, бравшего уроки у великого мастера. Ученики Рафаэля посчитали эту измену оскорбительной для себя и вызвали юношу на дуэль. Злосчастный Карло был поражен ударом шпаги и вскоре скончался от потери крови. Но Маргариту уже ничто не могло остановить, вскоре у нее опять появился юный любовник.

Рафаэль старался закрывать глаза на многочисленные романы любимой, молчал, когда она приходила лишь под утро, будто не знал, что «его маленькая Форнарина», его прекрасная Булочница, стала одной из самых известных куртизанок Рима. И только безмолвные творения его кисти знали о том, какие муки терзали сердце их создателя. Рафаэль столь страдал от сложившейся ситуации, что иногда даже не мог по утрам подняться с кровати. Он обратился к врачам, и ему поставили диагноз — резкое истощение организма. Художнику сделали кровопускание, но мастеру от него стало только хуже. Измученное сердце гения остановилось 6 апреля 1520 года, в день его рождения.

Рафаэля похоронили в Пантеоне, где покоятся останки самых великих людей Италии. Ученики художника обвинили неверную Маргариту в смерти их учителя и поклялись отомстить за то, что чередой бессчетных измен она разбила сердце великого человека.

Испуганная Маргарита бежала к отцу, в доме которого скрывалась некоторое время. Здесь она однажды столкнулась нос к носу с бывшим женихом Томазо, который по ее милости пять лет провел в монастырском заточении. Маргарита не нашла ничего лучше, как попытаться соблазнить его, и оголила перед пастухом свои пышные плечи. Тот, схватив горсть земли, бросил ее в лицо бывшей невесте и ушел, чтобы никогда больше не видеть женщину, поломавшую ему жизнь.

Оставленного Рафаэлем наследства хватило бы легкомысленной Форнарине на то, чтобы изменить жизнь и стать порядочной женщиной. Но, почувствовав вкус плотской любви и беспечной жизни, познав самых известных мужчин Рима, она не пожелала что-то менять. До конца дней Маргарита Лути оставалась куртизанкой. Умерла она в монастыре, но причина ее смерти неизвестна.

Живописные творения Рафаэля украшают самые знаменитые музеи мира. Более того, благодаря им, в частности, и стали эти музеи знаменитыми. Миллионы людей ежегодно замирают в восхищении перед образом «Сикстинской Мадонны», давно ставшей главным сокровищем Дрезденской галереи. Они с умилением смотрят на прекрасную, неземную женщину, протягивающую им с небес доверчивого младенца... Но мало кто знает, что земная плоть женщины, изображенной на картине, некогда принадлежала самой сладострастной и распутной куртизанке Италии — той, которая погубила гения в расцвете его сил и таланта.

Впрочем, в литературе встречается и иная версия

описанных событий. Рафаэль с самого начала влюбился в развратную римскую девицу,

отлично знал ей цену, но в безнравственной атмосфере двора пап-меценатов не

смущался использовать ее в качестве модели при написании ликов Божьей Матери. К

ранней смерти же художника Маргарита Лути не имела никакого отношения.

Летом

1558 года в Лондоне состоялась коронация Елизаветы I Английской (1533 - 1603),

последней из династии Тюдоров, ставшей одной из самых загадочных правительниц в

истории страны, получившей имя «королевы-девственницы», жизнь которой до сих пор

окутана легендами и тайнами. «Я докажу свету, что в Англии есть женщина, которая

умеет действовать мужественно», — произнесла королева после вступления на

английский престол. Так началось долгое царствование Великой Елизаветы,

продлившееся более сорока лет.

Летом

1558 года в Лондоне состоялась коронация Елизаветы I Английской (1533 - 1603),

последней из династии Тюдоров, ставшей одной из самых загадочных правительниц в

истории страны, получившей имя «королевы-девственницы», жизнь которой до сих пор

окутана легендами и тайнами. «Я докажу свету, что в Англии есть женщина, которая

умеет действовать мужественно», — произнесла королева после вступления на

английский престол. Так началось долгое царствование Великой Елизаветы,

продлившееся более сорока лет.

Женщина с волевым характером, мужским складом ума, твердой убежденностью в своих принципах Елизавета была лишена женственности и тонкости, которые так привлекали мужчин в других дамах. Невысокая, нескладная, рыжеволосая, она слишком боялась красивых женщин, приближая к себе лишь дурнушек, на фоне которых казалась достаточно привлекательной. Тем не менее королева обладала незаурядными способностями: она знала несколько иностранных языков, была начитанна, прекрасно разбиралась в математике, была великолепной наездницей и замечательно пела.

Ее считали расчетливой, хитрой, хладнокровной, называли «гениальной актрисой»,вокруг нее плелись интриги, ходили небывалые легенды. Однако разгадать главный секрет Елизаветы Тюдор никто так и не смог. Королева категорически отказывалась выходить замуж.

Она была одной из самых желанных невест в Европе, со всех стран к ней приезжали свататься самые знатные и богатые женихи, однако королева всем отвечала отказом. Говорили, что она давно была влюблена в несравненного Роберта Дадли, ставшего намного позже графом Лестером (1532 - 1588).

Они встретились, когда Елизавете исполнилось восемь лет. Тогда дети едва обратили внимание друг на друга. Много лет спустя судьба подарила им новую встречу — в Тауэре, куда они были заточены, обвиненные в государственной измене. Говорили, будто бы Мария Кровавая Тюдор, сводная сестра Елизаветы, увидев Дадли, изменила свое решение, заменив смертный приговор Роберта на несколько лет заточения в тюрьме. Статный юноша так покорил Марию, что она пожелала оставить его в живых, не беря на себя грех казнить такого красавца.

Роберт вышел из Тауэра прощенным. Ему вернули все права и звания. А Елизавету по ходатайству супруга Марии, испанского короля Филиппа II, перевели в отдаленный замок Гетфильд. Там будущая английская королева жила в заточении, хотя и продолжала заниматься любимыми делами — наукой, литературой, музыкой. Дадли тайно навещал возлюбленную. Но чтобы не навлечь подозрений на себя, решил жениться на Эмме Робсарт, девушке из знатного английского рода. Елизавете вряд ли понравился поступок любимого, однако она была вынуждена смириться с ним, не имея никакой возможности повлиять на решение Дадли.

Будущая королева страдала и проливала слезы, все чаще слыша о том, что сводная сестра показывает явное расположение к Роберту. Елизавета же втайне мечтала быть рядом с ним, давно подарив ему свое сердце.

В 1558 году, когда умерла Мария Тюдор, по давнему завещанию Генриха VIII королевская власть отдавалась следующей его дочери — от Анны Болейн, — Елизавете. Она вступила на трон и поклялась, что «будет нерушимо хранить обет девственности». «Мой супруг — Англия, — говорила Елизавета Тюдор, — я желаю, чтобы на моей гробнице начертали: «Жила и умерла королевою и девственницей».

Став королевой, она приблизила к себе Роберта Дадли, который в надежде, что когда-нибудь станет супругом Елизаветы и королем Англии, не покидал ее долгих тридцать лет. Затем королева расправилась с Марией Стюарт, заточив ту в Тауэр. Говорили, что не политические интриги, а ревность заставила Елизавету отправить шотландскую королеву в темницу, а позже, в 1587 году, казнить ее. Она не смогла простить своей сопернице симпатию к красавцу Дадли.

Сын герцога Нортумберлендского Роберт был на год старше Елизаветы. Галантный, изящный, наделенный удивительной способностью завоевывать сердца самых разных женщин, Дадли являлся одной из самых ярких фигур английского двора. Он любил красиво одеваться и поражал окружавших роскошными нарядами, которые не уставал менять по несколько раз в день. То он появлялся в ослепительно белом одеянии, то облачался в ярко красные одежды и неизменно окружал себя роскошью и богатством. Однако титула герцога, унаследованного от отца, ему было мало. Тщеславный и властолюбивый, в мечтах он видел себя королем.

Летом 1560 года, когда жена Роберта заболела, Елизавета пообещала возлюбленному, что после смерти Эми она выйдет за него замуж. Влюбленные всерьез строили планы на будущее, однако, узнав о них, приближенные королевы, не заинтересованные в ее замужестве, распространили слух о том, что Дадли якобы намерен отравить собственную супругу, чтобы связать судьбу с английской правительницей.

Осуществить задуманное влюбленным не удалось, несмотря на скорую кончину Эми. Их супружество было бы слишком вызывающим и опасным на фоне тех слухов, которыми было наполнено королевство.

Тем не менее Роберт оставался рядом с королевой. Елизавета, невзирая на разговоры, преподносила ему щедрые дары, отдала ему несколько замков и даже пожаловала титул графа Лестера. Но и этого честолюбивому графу было недостаточно. Он продолжал очаровывать Елизавету, не теряя надежды когда-нибудь стать ее супругом.

Однажды Дадли пригласил королеву в свой Кенилвуртский замок. Та с радостью приняла приглашение и направилась в поместье графа. Но как только она перешагнула порог замка, огромные настенные часы остановились. «Я желал бы навсегда остановить момент вашего прибытия сюда», — шепнул ей граф. Елизавета, казалось, была счастлива.

Она настолько любила графа, что тот мог добиваться от нее всего, чего бы ни пожелал, через нее решать политические вопросы и играть продуманную, до мелочей просчитанную роль. Одного не смог просчитать проницательный граф — королева не желала делить с ним трон и выходить замуж, оставаясь верной своему принципу: «Скорее, одинокая нищенка, чем замужняя королева!»

В 1572 году граф Лестер женился во второй раз. На этот раз его супругой стала вдова богатого английского барона — Дугласа Говарда. Венчание происходило втайне, однако спустя некоторое время слухи о женитьбе королевского фаворита дошли до самой Елизаветы. Оскорбленная, она заставила Лестера развестись с женой и никогда больше не вступать в брак с другой женщиной. Испуганный граф выполнил желание королевы и, разведясь, выдал миссис Дуглас замуж за другого. Однако, вопреки желанию Роберта, королева вовсе не желала становиться его супругой.

Почему она отказывалась выходить замуж даже за любимого ею мужчину, навсегда осталось загадкой царствования Елизаветы Тюдор. Одни считали, что «железная леди » не хотела делить власть с супругом, другие были убеждены, что она избегала замужества, зная о своем бесплодии, третьи даже говорили о якобы существовавшем тайном браке с Лестером, от которого королева будто бы родила сына.

Слухов ходило много, но в начале XX века появилось новое предположение, что Елизавета избегала мужчин, якобы зная о своих «физиологических особенностях», о которых однажды написала Мария Стюарт в своем знаменитом письме к Елизавете, где называла ее «не такой, как все, женщиной, неспособной к браку». Так или иначе, и это предположение остается недоказанным.

Спустя три года, когда граф Лестер окончательно убедился, что Елизавета не намерена менять своего решения, он направил тайное письмо королю Испании Филиппу II. В послании говорилось о том, что, если испанский монарх поможет уговорить Елизавету выйти замуж за него, графа, тот, в свою очередь, обязуется до конца своих дней отстаивать исключительно испанские интересы. Тайный заговор, который равнялся государственной измене, стал известен Елизавете. Все ожидали наказания хитрого Лестера, задумавшего слишком опасную политическую интригу. Однако наказания не последовало. Королева предпочла забыть о происшедшем, но доверять возлюбленному все-таки перестала. С тех пор ее мучительные раздумья о возможном замужестве с графом больше не возникали.

Отверженный Лестер надолго затаил обиду на королеву. Он ждал теперь удобного момента, чтобы силой захватить власть и стать королем Англии.

При дворе царил дух соперничества и интриг. Граф придумывал все новые заговоры, пытаясь завладеть английским троном. Когда королева заболела оспой, расчетливый фаворит собрал несколько тысяч вооруженных солдат, чтобы сразу же после смерти Елизаветы захватить власть, не позволив Тайному совету выдвинуть на трон иную кандидатуру.

Однако добиться своей цели Роберту не удалось. Королева выздоровела, хотя всю жизнь и не отличалась особым здоровьем. Окончательно разочаровавшись в преданности возлюбленного, она предпочла забыть его и стала оказывать знаки особого расположения молодому, красивому Уолтеру Рейли. Без памяти влюбленный в Елизавету, он организовал экспедицию в Америку, чтобы основать колонию и назвать ее в честь королевы-девственницы — «Виржиния». Та не могла остаться равнодушной к столь экстравагантному поступку молодого графа. После прибытия его из Америки она наградила его титулами, назначила на самые высокие посты и проводила с ним все время.

Роберту Дадли, великолепному графу Лестеру, это было совсем невыгодно. Он придумывал новые интриги, чтобы разлучить Елизавету с молодым фаворитом. Так, он познакомил королеву с Робертом Эссексом, собственным пасынком. Девятнадцатилетний юноша преследовал такие же цели, как и его отчим. Оба они мечтали завладеть сердцем королевы и, таким образом, осуществить свою давнюю мечту — добиться английского трона. Тщеславный, расчетливый, честолюбивый юноша сумел очаровать пожилую королеву. И, забыв галантного и храброго Рейли, Елизавета без памяти влюбилась в молодого красавца Эссекса.

Пытаясь разорвать любовную связь королевы с Рейли, Дадли никак не предполагал, что Елизавета влюбится в его собственного пасынка. Он тщетно пытался найти выход, однако внезапно, в начале сентября 1588 года, заболел и через несколько дней скончался. Считают, что граф Лестер был по ошибке отравлен своей третьей женой (матерью Эссекса), брак с которой он так же держал в тайне. Якобы граф готовил яд для жены, но выпил его по нелепой случайности, взяв бокал с ядом у собственной супруги.

Елизавета недолго скорбела о бывшем возлюбленном. В ее сердце жила новая любовь — к молодому графу Эссексу. Она так приблизила его к себе, что даже позволяла входить в личные покои без разрешения, закрывалась с ним в комнате и подолгу беседовала наедине. Он был моложе ее на тридцать три года, и в нем Елизавета видела не столько мужчину, сколько сына, о котором втайне мечтала. Но не прошло и года, как молодой граф примкнул к заговору против английской королевы. Предательство властолюбивого Эссекса Елизавета простить не смогла. 25 февраля 1601 года граф был казнен. Королева сильно переживала казнь юного фаворита. Спустя два года она умерла.

Говорили, что в ее в тайной шкатулке, где хранились драгоценности, было обнаружено последнее письмо Роберта Дадли. Королева его берегла и на нем собственноручно сделала надпись: «Его последнее письмо». Как оказалось, она не смогла забыть любимого графа Лестера.

После смерти Елизаветы Тюдор королем Англии стал сын Марии Стюарт

Иаков VI. Он навсегда примирил сестер, никогда не видевших друг друга в жизни,

влюбленных когда-то в одного и того же мужчину, неподражаемого красавца Роберта

Дадли. Иаков VI привез тело покойной матери в Вестминстерское аббатство и

похоронил ее рядом с Великой Елизаветой, королевой-девственницей, непорочность

которой вызывает большие споры и в настоящее время.

История

жизни прекрасной красавицы Бьянки Капелло (1548 - 1587), ставшей затем великой

герцогиней Тосканской, породила немало легенд и загадок. Все началось тогда,

когда юная венецианка Бьянка встретила красивого юношу Пьетро Бонавернутри и

неожиданно для себя влюбилась. За несколько дней до этого молодой человек

услышал о прекрасной девушке, и в его честолюбивой голове созрел план —

соблазнить красавицу и жениться на ней, получив за это внушительное приданое.

Находчивый Пьетро купил ярко красную одежду, надел роскошный бархатный берет и

отправился на встречу к юной сеньорите. Их встреча произошла на лестнице церкви,

откуда выходила скромная и невинная Бьянка. Галантный молодой человек подал ей

руку и представился одним из самых известных синьоров, принадлежавших к

старинной флорентийской фамилии Сальвиатти.

История

жизни прекрасной красавицы Бьянки Капелло (1548 - 1587), ставшей затем великой

герцогиней Тосканской, породила немало легенд и загадок. Все началось тогда,

когда юная венецианка Бьянка встретила красивого юношу Пьетро Бонавернутри и

неожиданно для себя влюбилась. За несколько дней до этого молодой человек

услышал о прекрасной девушке, и в его честолюбивой голове созрел план —

соблазнить красавицу и жениться на ней, получив за это внушительное приданое.

Находчивый Пьетро купил ярко красную одежду, надел роскошный бархатный берет и

отправился на встречу к юной сеньорите. Их встреча произошла на лестнице церкви,

откуда выходила скромная и невинная Бьянка. Галантный молодой человек подал ей

руку и представился одним из самых известных синьоров, принадлежавших к

старинной флорентийской фамилии Сальвиатти.

Через несколько дней хитрый юноша признавался в самых пылких чувствах возлюбленной, а та, искренне поверив в любовь, слушала нового знакомого, теряя голову. Вскоре девушка поняла, что ждет ребенка. Синьор Капелло был разъярен и не находил себе места. Он пожелал предать суду коварного лжеца и собрал совет, чтобы заточить в тюрьму развратного Пьетро. Однако пока шел суд, молодые любовники, обвенчавшись в маленькой деревенской церквушке, решились на бегство. Они добрались до Флоренции, где жили родители жениха, и поселились в небольшом доме, вдалеке от чужих глаз. Там избалованной маленькой аристократке приходилось выполнять самую тяжелую работу, несмотря на то, что под сердцем она носила ребенка. Родители мужа не особенно заботились о невестке и часто выражали свое недовольство, и даже после рождения дочери их отношение к Бьянке не менялось.

Так продолжалось бы долгие годы, если бы не один случай, когда молодая девушка неосторожно выглянула в окно и увидела проезжавшего мимо богатого синьора. Он был невысок, некрасив, с темной, смуглой кожей и глубокими, темными глазами. Однако Бьянка знала, что это был один из самых знатных и богатых мужчин Флоренции — дон Франческо ди Медичи. Тот поднял глаза и, завороженный, остановился. Такой красавицы он еще не видел в своей жизни. С этой минуты таинственная незнакомка навсегда вошла в его сердце, и богатый аристократ во что бы то ни стало решил познакомиться с ней поближе. Подговорив жену своего друга, он попросил ее организовать встречу с понравившейся синьоритой.

Спустя несколько недель Бьянка и Пьетро переехали на роскошную виллу, подаренную им доном Франческо, а в благодарность за столь щедрый подарок девушка стала любовницей синьора дона Франческо ди Медичи и поняла, что влюбилась. Отныне в ее жизни существовал лишь этот прекрасный и добрый молодой мужчина. Он не жалел на новую подругу денег, хотя и считался довольно скупым в отношении с женщинами, а его сердце было переполнено самыми нежными и прекрасными чувствами.

Но связь с замужней женщиной, да к тому же беглянкой, не устраивала герцога Козимо, отца Франческо. Он не раз пытался разлучить Бьянку с любимым сыном и не нашел другого способа, как женить его на сестре австрийского императора. Смущенный и потерянный пришел Франческо в покои своей любимой, боясь сообщить ей грустную весть, однако хитрая Бьянка уже давно знала о предстоящей свадьбе. Она не стала препятствовать женитьбе любимого, а за это Франческо еще больше привязался к понимающей и мудрой женщине. На свадебном торжестве Бьянка блистала в таком роскошном наряде, что затмила красотой невесту, Иоганну Австрийскую. С этого дня во Флоренции не осталось ни одного человека, кто не знал бы сеньору Бонавернутри, возлюбленную дона Франческо.

Любовник преподносил Бьянке роскошные подарки, все время проводил с ней, а чтобы успокоить Пьетро, отчислял из своей казны большие суммы. Супругу девушки, казалось, этого и было нужно. Он вовсе не тяготился положением обманутого мужа, а с радостью пользовался полученной возможностью: тратил деньги на любовниц, проводил с ними ночи, а домой возвращался лишь под утро. Так однажды, когда Пьетро вышел из дома очередной подруги, его подстерегли и убили несколько неизвестных мужчин.

Бьянка, несмотря на то, что уже давно не питала к супругу пылких чувств, была потрясена, однако попросила дона Франческо прекратить поиски убийц. Тот согласился, тем более что некоторые полагали, что именно герцог организовал убийство мужа любовницы.

Через год после смерти отца дон Франческо стал великим герцогом Тосканским. В тот день он поклялся Бьянке, что как только станет свободным, женится на ней и проживет с любимой до конца своих дней.

Какими бы фантастическими ни казались клятвы, герцогу все-таки пришлось сдержать данное обещание. В 1577 году законная супруга подарила ему ребенка, а через полгода она тяжело заболела и умерла. Ходили слухи, что коварная любовница герцога была причастна к смерти Иоганны Австрийской. Однако искать истинную причину внезапной кончины жены дон Франческо не пожелал. Спустя несколько дней он приехал к возлюбленной, чтобы предложить переехать в его дворец. Прошло еще два года, когда герцог Тосканский предложил ей руку и сердце.

Венчание происходило тайно, однако такое положение бывшую Любовницу не устраивало. И она решилась на неосторожный и рискованный шаг: сообщила о своем замужестве самому венецианскому Сенату. К тому же в своем прошении просила присвоить ей наивысший титул «Дочери Венецианской республики и Кипра». Сенат выполнил ее просьбу, что вызвало негодование среди приближенных дона Франческо. Но тот не обратил ни малейшего внимания на странную выходку любимой супруги. Напротив, он все больше времени проводил в покоях у жены, и вскоре Бьянка сообщила ему, что ждет ребенка.

Однако хитрая и расчетливая женщина лишь умело разыграла столь опасный спектакль. Она подкупила четырех служанок, которым велела молчать и не выдавать страшную тайну. Все месяцы Бьянка подкладывала под платье подушки, а когда наступил день разрешения от бремени, к ней привезли деревенского младенца. Ребенка назвали Антонио, а дон Франческо был счастлив своему внезапному отцовству. Он сразу же направил прошение самому королю, и вскоре по королевскому указу маленькому сыну присвоили герцогский титул. Чтобы о тайне никто не узнал, Бьянка отравила трех служанок, однако четвертая скрылась и рассказала всю правду Фердинанду, брату Франческо. Тот недолюбливал новую невестку. Считали, что она не раз пыталась его отравить, так как знала, что настоящего наследника у супруга не было. Законным преемником у Франческо был Фердинанд.

Бьянка не успокаивалась. Однажды она решила еще раз использовать удобный случай, когда пригласила Фердинанда на ужин. Приготовив своими руками прекрасные воздушные пирожные, Бьянка предложила их родственнику мужа с самой обворожительной улыбкой.

Однако проницательный Фердинанд, заподозрив неладное, отказался от угощения. Тогда ничего не подозревающий Франческо пододвинул тарелку со сладостями к себе и съел несколько штук. Его жена, холодея от ужаса, протянула руку и взяла последние пирожные.

Через несколько минут Франческо потерял сознание. Побледневшая Бьянка просидела всю ночь у постели возлюбленного. К вечеру герцог Тосканский умер. А спустя несколько часов скончалась и его супруга. Это произошло 19 октября 1587 года. Бьянке не было и сорока. Ее похоронили как грешницу, а в архивных записях титул «Дочери Венецианской республики и Кипра» заменили на два слова — «злодейка Бьянка».

Великим герцогом Тосканским стал Фердинанд,

который сделал все, чтобы история любви его брата и прекрасной венецианки была

навсегда забыта. Однако вычеркнуть из истории жизни прекрасных итальянских

городов красавицу Бьянку Капелло оказалось невозможным.

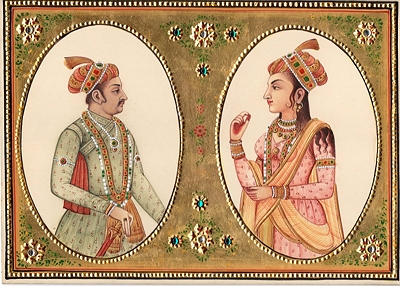

В

середине XVI века на Севере Индии начала свое правление династия Великих

Моголов, которую основал предок Тамерлана и Чингисхана — Бабур. Третьим на

престол вступил его внук Акбар Джелаль-аддин, который вошел в историю как Акбар

Великий (1542 - 1605) — один из самых мудрых, терпеливых и справедливых

правителей мира.

В

середине XVI века на Севере Индии начала свое правление династия Великих

Моголов, которую основал предок Тамерлана и Чингисхана — Бабур. Третьим на

престол вступил его внук Акбар Джелаль-аддин, который вошел в историю как Акбар

Великий (1542 - 1605) — один из самых мудрых, терпеливых и справедливых

правителей мира.

Он прославил свое правление благочестивыми деяниями, примирял народы и разрешал на территории страны все вероучения. Кроме того, Акбар, не умея ни читать, ни писать, приглашал из ближних стран лучших ученых и поэтов, художников и музыкантов. Вокруг него собирались люди различных вероисповеданий, которых премудрый император одинаково уважал, полагая, что только примирение народов приведет к процветанию Могольской империи. О богатстве, мире и величии его страны ходило множество легенд, а с удивительным предводителем моголов стремились познакомиться правители других стран.

Однако при всем благополучии Акбар оставался несчастным: у него никак не рождался наследник. После нескольких лет супружества отчаявшийся император обратился наконец к местному старцу, ведуну Салиму Чиши, который после долгих мистических обрядов вернул императору надежду. Спустя год, в 1569 году, жена подарила великому правителю долгожданного сына. Того назвали Мухаммедом Селимом, в честь старика-ведуна, а счастливый родитель, решив увековечить событие в истории, возвел новый город, Фатихпур.

Селим рос романтичным и скромным юношей. Он увлекался поэзией и литературой, все время проводил в императорской библиотеке, читая книги, которых в книгохранилище Акбара насчитывалось более двадцати тысяч.

Когда же наследнику исполнилось тринадцать лет, он, прогуливаясь однажды по дворцовому саду, увидел девушку, в которую сразу же влюбился. Она была юна, скромна и так прекрасна, что молодой наследник захотел узнать ее имя и познакомиться поближе. Красавицу звали Мехрунисой, и была она дочерью одного из служителей императорского дворца, старого перса Мирза Бека, который так боготворил дочь, что постарался привить ей любовь к музыке, искусству и поэзии. В науках Мехруниса разбиралась не хуже, чем девушки из самых богатых и знатных семей. Селим был так очарован, что сразу же направился к отцу и, раскрыв ему свои чувства, попросил разрешения на брак с возлюбленной.

Император не только воспротивился столь неравному союзу сына, но и решил избавиться от неугодной девушки, насильно выдав ее замуж за одного из своих приближенных, и выслал супругов в другой город. Перед отъездом Селим поклялся девушке любить ее вечно, а та проливала горькие слезы и обещала не забывать того, кого так страстно любила, в своем сердце.

Селим не простил обиду, нанесенную отцом. Все сильнее он желал стать правителем империи и вернуть себе возлюбленную Мехрунису, а однажды даже организовал заговор против отца. Однако войско Акбара подавило мятеж, а Селим был великодушно прощен родителем, который в 1602 году сам назначил сына правителем моголов.

Селим стал императором Джахангиром, что в переводе означало «Завоеватель мира». Он еще некоторое время продолжал политику, начатую отцом, оставаясь терпимым к различным верованиям и религиям. В жены он так же, как и Акбар, брал индусок, одна из которых родила правителю сына Хуррама, который много лет спустя поднял бунт и учинил заговор против отца. Окружив себя красавицами женами, падишах оставался несчастен. Его сердце, когда-то так страстно полюбившее юную Мехрунису, разрывалось от любви к ней. Он мечтал когда-нибудь увидеть возлюбленную, и его мечта, наконец, сбылась.

Однажды верные слуги донесли до юного повелителя, что Мехруниса стала вдовой. Император пожелал увидеть молодую женщину и распорядился вернуть ее в императорский дворец. За годы разлуки она стала еще красивее и была так же мила Джахангиру. Спустя несколько месяцев она стала женой императора, приняв новое имя — Hyp Джахан. Однако правитель моголов называл ее Мирзой Гийяз Бег, что означало «Светоч мира».

Недалеко от Лахора влюбленный Джахангир построил для возлюбленной великолепный дворец, чтобы не расставаться с ней надолго, когда он отправлялся на охоту. Дворец в фатихпурской крепости стал излюбленным местом супружеской четы, где те проводили много времени. Вскоре этот дворец стал летней резиденцией императора, вокруг него были посажены зеленеющие сады и разбиты благоухающие круглый год великолепные цветники. А сад Шалимар Багх, названный садом любви, был возведен в 1619 году в честь любимой, супруги императора, Hyp Джахан.

Джахангир был счастлив. Он сочинял стихи и оды в честь любимой, писал книгу своих воспоминаний, увлекался музыкой и поэзией, окружал себя красивыми вещами и был слишком романтичен, чтобы серьезно управлять государством. Однако красавица Hyp Джахан делала это с легкостью и удовольствием, а вскоре стала первой дамой государства, получив от императора титул «Падишах Бегум». В 1622 году, когда супруг и вовсе отдалился от государственных дел, увлекшись вином и опиумом, власть его жены стала безграничной. Такое положение дел вовсе не устраивало официального наследника Джахангира, его первенца Хуррама, и тот, организовав заговор против отца, посадил его в тюрьму и стал единоличным правителем Империи Моголов.

Джахангир сбежал из тюрьмы, а спустя некоторое время умер. Это произошло в 1627 году, а преданная возлюбленному Hyp Джахан возвела прекраснейший мавзолей в честь любви и верности своему супругу.

После его смерти, спустя несколько сотен лет, Великую Империю

Моголов завоевали англичане. Однако те не разрушили святыни великих могольских

императоров: до сих пор недалеко от Лахора покоится тело великого романтика всей

Могольской династии — непревзойденного эстета, падишаха Джахангира. Недалеко от

его гробницы, в небольшом мавзолее, спит вечным сном и его супруга — персидская

красавица Hyp Джахан.

Прославленный

государственный деятель Франции Арман Жан дю Плесси, известный больше как

кардинал или герцог де Ришелье, прозванный современниками «Красным кардиналом»,

родился 9 сентября 1585 года недалеко от Парижа. Его жизнь была окружена

легендами, тайнами и невероятными рассказами, которые преследовали Ришелье до

конца его дней.

Прославленный

государственный деятель Франции Арман Жан дю Плесси, известный больше как

кардинал или герцог де Ришелье, прозванный современниками «Красным кардиналом»,

родился 9 сентября 1585 года недалеко от Парижа. Его жизнь была окружена

легендами, тайнами и невероятными рассказами, которые преследовали Ришелье до

конца его дней.

До тех пор пока молодому человеку не исполнилось двадцать лет, близкие готовили Армана к военной карьере. Однако судьба распорядилась иначе, и будущий герцог стал священником, надев рясу духовника весной 1607 года. Несколько лет спустя он был представлен к королевскому двору и так очаровал монарха своими блестящими знаниями, ораторскими способностями и личным обаянием, что король наградил Ришелье почетным орденом «Святого Духа» и сделал своим епископом. Будущий герцог был молод, красив и талантлив. Он сразу же приобрел друзей, завязал знакомства с влиятельными фигурами королевского дворца и очаровал придворных дам своими изысканными манерами, умением красиво говорить и рассыпать самые утонченные комплименты. Известно, что Ришелье по воле родителей был женат на некой Розалии де Рошенуар, однако со своей супругой жил раздельно и поддерживал с ней отношения лишь посредством писем. О совместной жизни с женой Арман даже не думал — его супруга была дурна собой, горбата и так некрасива лицом, что не вызывала у мужа, кроме жалости, никаких чувств.

Когда в 1610 году король Генрих IV был убит, новым французским королем стал девятилетний Людовик XIII. Регентшей при мальчике была назначена его мать, Мария Медичи. Надменная, жесткая и ограниченная Мария во всем полагалась на своего любимца Кончини, однако, будучи любовницей его, все чаще смотрела на статного молодого епископа Ришелье.

Спустя несколько лет Людовик назначил епископа духовником собственной жены, молодой королевы Анны Австрийской. Анна, ставшая супругой юного короля, тосковала по родине и была несчастлива в браке. Царствующий муж был слишком непонятен ей и далек, а молодая королева все больше становилась подавленной и грустной. Заметив неудовлетворенность и страдания королевской супруги, епископ Ришелье постарался завоевать расположение чужестранки и стать для нее искренним и добрым другом. Вскоре благодарная испанка уже доверяла самые сокровенные тайны своему духовнику, а тот, в свою очередь, рассказывал Анне о своих тайных связях с самыми знатными дамами и раскрывал секреты чувственной любви.

Говорили, что Ришелье страстно любил королеву, которая по праву считалась самой красивой женщиной того времени, но та вряд ли отвечала ему взаимностью. Несмотря на близкую привязанность к другу, Анна не испытывала к нему сердечных чувств. Однако епископ, один из самых известных любовников страны, встреч с которым добивалось немало самых красивых и богатых женщин Франции, отдал свое сердце молодой королеве. Он писал ей тайные письма, посвящал стихи и оды, был готов на любой, даже самый безумный поступок.

Однажды одна из любимых фрейлин королевы решила подшутить над прославленным сердцеедом, к которому сама испытывала неоднозначные чувства. Она шепнула епископу, что королева желала бы увидеть влюбленного поклонника танцующим в наряде шута. Ришелье, ни на минуту не сомневаясь в правдивости желания Анны, уже к вечеру пришел в покои к возлюбленной, где около часа танцевал и пел перед удивленной подругой. Когда же он понял, что его лишь разыграли, влюбленный герцог ничуть не обиделся. Всегда печальной и задумчивой королеве в тот вечер он доставил несколько радостных и незабываемых минут, а на лице возлюбленной еще долго сияла счастливая улыбка.

Но проходили годы, а королева так и не смогла ответить другу взаимностью. Напротив, их политические разногласия давали о себе знать, и вскоре бывшие друзья уже не могли даже беседовать спокойно: они ссорились, упрекали друг друга и часто даже не разговаривали по несколько дней.

К тому же Анна наблюдала, как королева-мать приближала королевского священника к себе настолько, что вскоре вступила с ним в любовную связь. Но любовниками им пришлось быть недолго. Через полгода против Марии был составлен заговор, после которого она была выслана из Франции, а епископ Ришелье попал в немилость и опалу и провел несколько лет в ужасном страхе, заговорах и унижениях. Прошло несколько лет, прежде чем в 1624 году он снова вернулся во дворец и стал советником короля Людовика XIII, а также главным министром. Он управлял Францией долгих восемнадцать лет.

Политика Ришелье была решительна и достаточно жестока, однако все, что он делал, было совершено на благо Франции. Это понимали и окружение короля, и сам монарх. Однако своими блистательными способностями, безграничным доверием короля герцог нажил при дворе много врагов, которые постоянно устраивали против него заговоры.

Анна Австрийская, часто принимавшая участие в заговорах против Ришелье, однажды вдруг отошла от государственных дел и всерьез увлеклась молодым кардиналом Мазарини. В то же время она родила сына, будущего короля Франции Людовика XIV. Говорили, будто бы отцом ребенка являлся фаворит королевы.

Кардинал Ришелье больше не надеялся на взаимные чувства и с тех пор поддерживал с королевой лишь официальные отношения. Обладая и без того слабым здоровьем, он чувствовал себя все хуже: участившиеся ревматические боли и приступы лихорадки измучили его тело, а в 1633 году врачи поставили диагноз каменной болезни. Герцог Ришелье понимал, что жить ему оставалось недолго. Однако, вопреки мрачным прогнозам врачей, он прожил еще девять лет и даже продолжал работать. Герцог умер в декабре 1642 года от воспаления легких в пятидесятисемилетнем возрасте. Говорили, что его смерть вызвала при дворе немалую радость, и даже король, во многом обязанный смелому министру, успокоился и вздохнул с облегчением. Через полгода умер Людовик XIII. На престол взошел его малолетний сын Людовик XIV, а регентшей при нем стала королева Анна Австрийская.

Королева управляла страной вместе с кардиналом

Мазарини еще несколько лет и после смерти законного супруга якобы даже тайно

повенчалась с любовником. Когда Мазарини умер в 1661 году, ее сын, Людовик XIV,

стал править Францией самостоятельно, а бывшая когда-то самой красивой женщиной

Европы и сильной любовью великого герцога Ришелье Анна Австрийская ушла в

монастырь Валь де Грае, где и скончалась спустя пять лет.

В

молодости судьба подвергла будущего английского короля Карла II (1630 - 1685)

суровым испытаниям, но молодой человек перенес их с такой легкостью,

непринужденностью и весельем, что потомки назвали его Веселым монархом, и это

прозвище Карла II Английского навсегда вошло в мировую историю. В 1642 году в

Англии началась буржуазная революция. В ходе гражданской войны отец нашего героя

Карл I был низложен, арестован, предан суду за измену родине и обезглавлен

(1649). Наследник престола также был объявлен вне закона, но молодому человеку

удалось тайно бежать из Англии и долго скрываться.

В

молодости судьба подвергла будущего английского короля Карла II (1630 - 1685)

суровым испытаниям, но молодой человек перенес их с такой легкостью,

непринужденностью и весельем, что потомки назвали его Веселым монархом, и это

прозвище Карла II Английского навсегда вошло в мировую историю. В 1642 году в

Англии началась буржуазная революция. В ходе гражданской войны отец нашего героя

Карл I был низложен, арестован, предан суду за измену родине и обезглавлен

(1649). Наследник престола также был объявлен вне закона, но молодому человеку

удалось тайно бежать из Англии и долго скрываться.

Однако захвативший в ходе революции власть Оливер Кромвель оказался ничуть не лучше казненного короля. Вскоре после его смерти наследовавший отцу молодой Кромвель был изгнан. Труп диктатора вытащили из могилы и повесили. Началась эпоха Реставрации.

В 1660 году королем Англии был провозглашен Карл II. Англия того времени подчинялась строгим законам пуританства, торжествовавшего в годы революции. Было не только запрещено ношение драгоценностей, но и исчезли дорогие ткани, кружева и яркие наряды. Предпочтение отдавалось черному и серому цветам, скромным и неброским одеждам. О балах и театрах давно забыли, веселье считалось грехом, а по всей стране читались нескончаемые проповеди о чистоте нравов, морали и религиозности. Такая жизнь молодому королю была совершенно не по душе.

Карл попытался снять пуританские запреты и вернуть английскому двору веселье и роскошь. По его приказу в стране открывались театры, балаганы и публичные дома, устраивались пышные балы и маскарады, женские наряды радовали глаз яркими красками, а свободные связи более не считались грехопадением. Ненасытный король теперь мог вволю наслаждаться молодостью и удовлетворять любые свои желания.