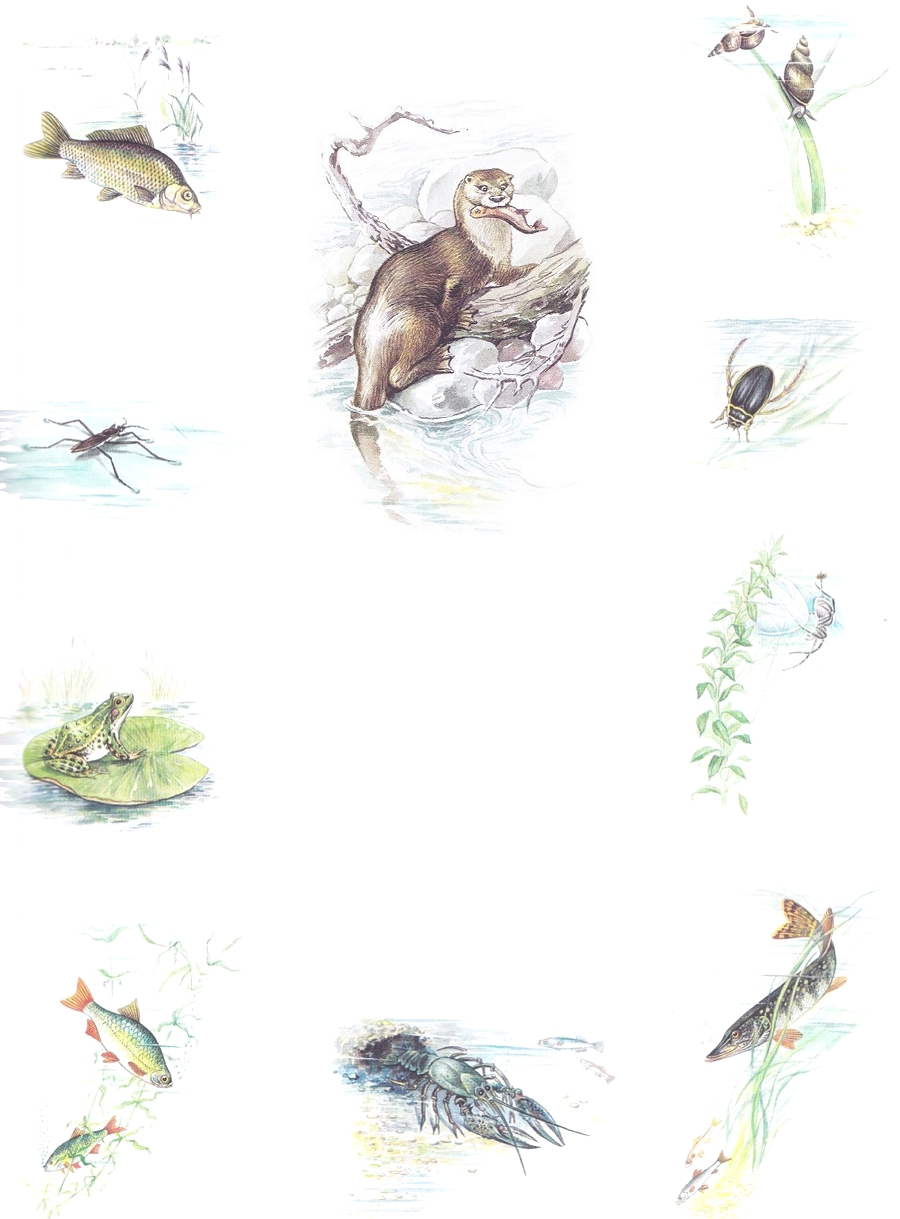

Животные водоёмов и побережий

Этот раздел рассказывает об обитателях пресных водоемов: рек, озер, прудов, водохранилищ и их побережий.

Для многих животных (пиявки, водные насекомые, рыбы и др.) пресные водоемы - это среда обитания, где они живут. Для других (водоплавающие птицы, некоторые звери) водоемы и побережья - места, в которых они находят обильный корм и надежные убежища. А некоторые животные (лягушки, тритоны и др.) используют водоемы в основном как места размножения.

В разных водоемах России встречается множество рыб. Мы расскажем здесь об их строении, образе жизни и роли в природе и в жизни человека. Обратите внимание на то, как жизнь в водной среде определила общие черты организации рыб и как отдельные их виды приспосабливаются к конкретным местам и условиям обитания, например к жизни в поверхностных слоях водоема, толще воды или на дне.

Итак, давайте познакомимся с рыбами и другими животными, которых можно увидеть в водоеме или рядом с ним.

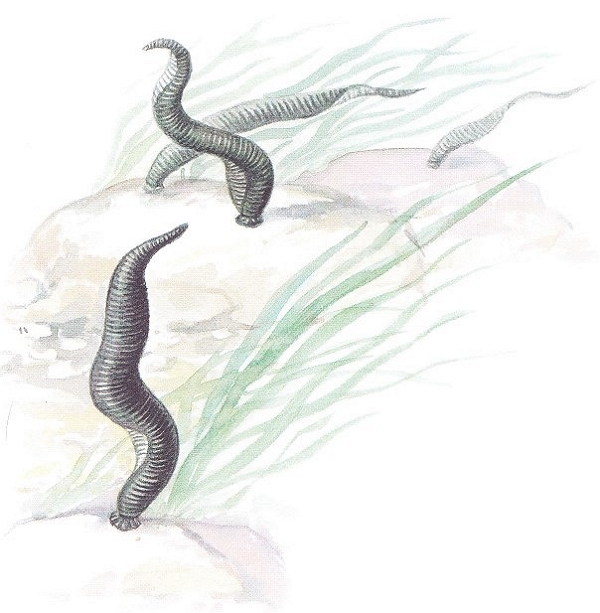

Haemopis sanguisuga

Ложноконская пиявка имеет длину тела до 15 см, в ширину достигает 15 мм. Окраска спины взрослой пиявки черная с коричневым оттенком и темными пятнами; спина молодых особей более светлая с узором, брюхо - зеленовато-серое. Пиявка имеет 5 пар глаз, а в ротовой полости - челюсти с острыми краями. Ложноконская пиявка широко распространена в Европе и в Азии до севера Сибири и Дальнего Востока.

Ложноконская пиявка обитает в водоемах со стоячей или медленно текущей водой: в равнинных реках, озерах, прудах, иногда даже в лужах. Она встречается и в прибрежных зонах озер. Передвигается в водоеме разными способами: может ползать и плавать. В последнем случае она делает волнообразные движения всем телом благодаря хорошо развитой мускулатуре. Однако несмотря на сильное развитие мышц, передвигается она очень медленно. Эта пиявка - прожорливый хищник: питается разнообразными водными животными (моллюсками, личинками насекомых, червями, мальками рыб, головастиками). Ложноконская пиявка размножается только летом в возрасте 3 лет. Оплодотворенные яйца она откладывает в восемь коконов, в каждом из которых содержится около 30 яиц. Коконы помещаются во влажную землю в прибрежной зоне водоема. Зародыши развиваются в коконах в течение 30 дней и покидают их уже полностью сформировавшимися.

Для человека и крупных домашних животных ложноконские пиявки не

опасны, так как они не могут прокусить кожу. Эти пиявки в природе имеют

определенное значение как регуляторы численности водных животных. Кроме того,

ложноконские пиявки входят в «рацион» питания некоторых водных позвоночных

животных.

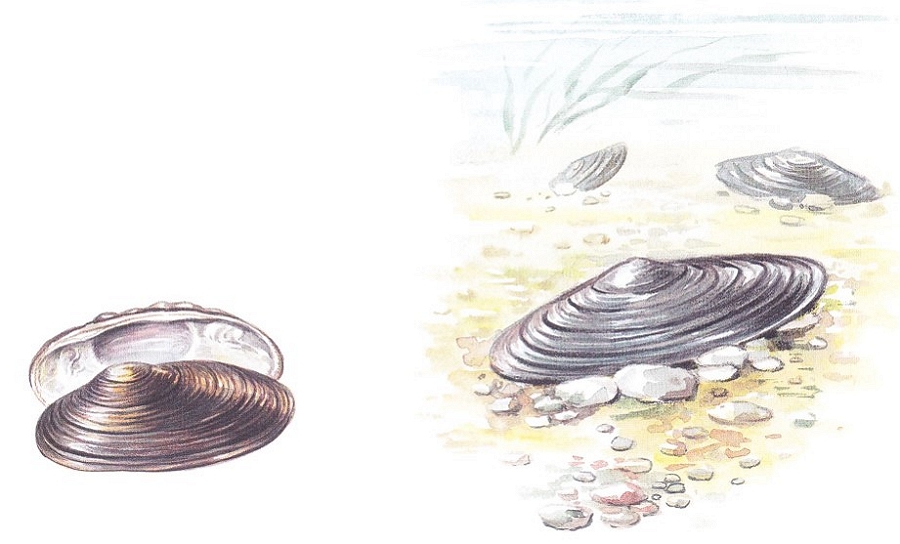

Unio pictorum

Обыкновенная перловица имеет удлиненную раковину, суживающуюся к заднему концу, створки ее плотные и твердые. Окраска раковины оливково-желтая, высота 40 мм, длина от 90 до 145 мм, толщина 28 мм. Обыкновенная перловица распространена в водоемах Европы, в Азии (Дальний Восток).

Обыкновенная перловица обитает в крупных реках, озерах, больших прудах с проточной водой. Большую часть жизни она проводит на дне, полузарывшись в песок. Однако время от времени перловица передвигается по дну с помощью ноги, оставляя за собой борозду. Питается этот моллюск мелкими животными, остатками растений. Такой корм он добывает, просто фильтруя воду, в которой во взвешенном состоянии находится пища. От врагов перловицу защищает довольно толстая двустворчатая раковина - при нападении нога втягивается в раковину, а обе створки плотно захлопываются.

Дышит перловица жабрами, улавливая кислород, растворенный в воде. Размножается перловица в конце весны - начале лета. Оплодотворение яиц осуществляется на жабрах самки. Из яиц развиваются личинки, не похожие на взрослых особей. Со временем личинки попадают в воду, где лежат на дне. Поднятые током воды, они прикрепляются к коже или жабрам проплывающих мимо рыб. Здесь за счет питательных веществ тела рыбы происходит дальнейшее развитие личинок, а затем превращение их во взрослые формы. Такой паразитический образ жизни личинок дает возможность малоподвижным перловицам расселиться по всему водоему.

Перловица играет важную роль в природе, очищая

водоемы от загрязнения. Она имеет и практическое значение: из ее раковин

изготовляют пуговицы и минеральную муку для подкормки домашней птицы.

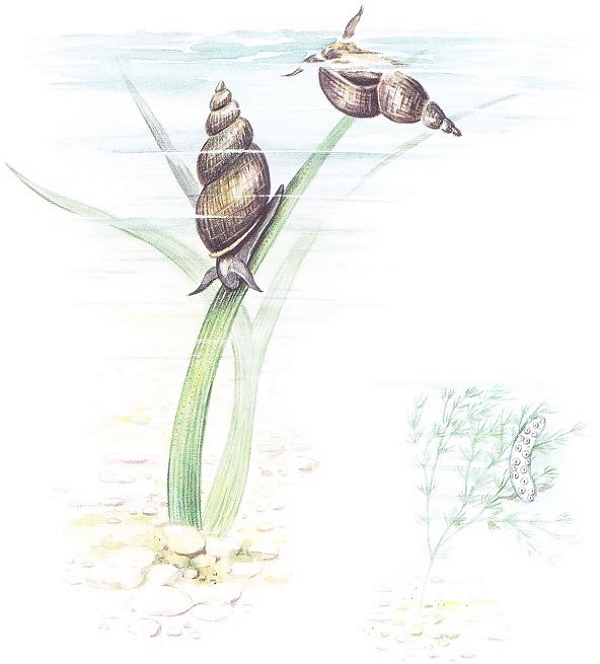

Limnaea stagnalis

Обыкновенный прудовик - один из самых крупных прудовиков нашей страны. Раковина его спирально закручена, имеет острую вершину из 4 - 5 оборотов, которая достигает в высоту 45 - 65 мм, а в ширину 27 мм.

Обыкновенный прудовик распространен в Европе и Северной Азии до Камчатки.

Обыкновенный прудовик живет в небольших озерах, затонах рек, в прудах, заросших растениями. Прудовик, как и другие улитки, передвигается очень медленно, примерно со скоростью от 30 см до 1 м в час. Это объясняется тем, что ему не приходится отыскивать пищу. Живя среди зарослей растений, он с помощью терки соскабливает кожицу с поверхности листьев. Не брезгает прудовик и животной пищей: поедает одноклеточных животных, икру рыб, упавших в воду мух. Время от времени ему приходится подниматься к поверхности воды для обновления запаса воздуха в легком, так как дышит он кислородом из атмосферы. В случае опасности, например, при пересыхании водоема, прудовик втягивает свое тело в глубь раковины, выделяет твердеющую на воздухе слизь, затягивая ею устье раковины, и приклеивается к растениям или другим предметам.

Обыкновенный прудовик - двуполый, однако размножаться может лишь при условии перекрестного осеменения. Яйца он откладывает в длинные студенистые шнуры, которые прикрепляются к самым разным подводным предметам. Примерно через 15 - 20 дней из яиц выводятся молодые прудовички.

Зимует прудовик на дне водоема в состоянии оцепенения.

Astacus leptodactylus

Узкопалый речной рак - довольно крупное ракообразное. Длина его тела составляет от 12 до 25 см. Туловище состоит из головогруди, покрытой одним щитом, и брюшка. Покровы пропитаны известью, что делает их особенно крепкими. Окраска его темно-зеленая, но при варке рак приобретает красный цвет. Отсюда и выражение: «Красный как рак». Клешни длинные и узкие. Узкопалый речной рак распространен в северных и юго-восточных районах европейской части нашей страны, а также в Западной Сибири.

Узкопалый речной рак обитает в реках и озерах с чистой водой, богатой минеральными солями, на илистом дне. Здесь под корягами, камнями или корнями подводных растений он роет норки, в которых проводит светлое время суток. Он обычно активен в сумерках и ночью, но иногда бывает подвижен и днем. Для поиска добычи выходит из убежища, передвигается медленно, шевеля длинными усиками. В случае опасности рак пятится назад, подгибая под себя заднюю часть тела, которая оканчивается хвостовой пластинкой, плавником. Благодаря движению последнего рак уплывает в обратном направлении, головой назад.

Кормится речной рак разнообразной пищей как растительного, так и животного происхождения, часто поедает трупы животных, запах которых чувствует издалека. Добычу схватывает мощными клешнями первых пар ходильных ног. Дышит рак при помощи жабер.

Речной рак - раздельнополое животное. В кладке обычно делает до 800 яиц, которые прикрепляются самкой к брюшным ножкам и постоянно омываются водой благодаря колебаниям брюшка. Здесь и развиваются яйца. В начале лета из них вылупляются рачата. Первое время они еще остаются под брюшком самки, а затем начинают жить самостоятельно. Питаются молодые рачата только растительной пищей, охотно поедая водоросли.

Узкопалый речной рак употребляется в пищу. Это

настоящий деликатес!

Argyroneta aquatica

Паук-серебрянка - водяной паук. Размеры самца 14 - 17 мм, самки 11 - 12 мм. Окраска головогруди ржаво-красноватая с темным рисунком; брюшко бурое, покрыто светло-серыми волосками.

Паук-серебрянка широко распространен по всей территории нашей страны. Он обитает в стоячих или медленно текущих водоемах, богатых растительностью. Для этого паука характерно то, что он устраивает своеобразное жилище под водой в виде паутинного колокола. 0н хорошо плавает в толще воды с помощью ног, покрытых волосками. Время от времени он поднимается к поверхности водоема, выставляет из воды кончик брюшка и обновляет запас воздуха, необходимого для дыхания.

При погружении в воду этот паук становится как бы серебряным, так как между волосками, покрывающими его брюшко, задерживается воздух, образуя воздушную прослойку. Она-то и обеспечивает ему возможность дышать под водой. Воздух же в колоколе удерживается густым сплетением из паутины.

Паук-серебрянка питается животной пищей: рачками, личинками насекомых, мальками рыб. Пойманная добыча обычно поедается в колоколе. В колокол же самка помещает оплодотворенные яйца. Со временем из яиц появляются паучата, которые первое время тоже живут в колоколе.

Зимует паук-серебрянка в своем колоколе или в пустой раковине

брюхоногого моллюска.

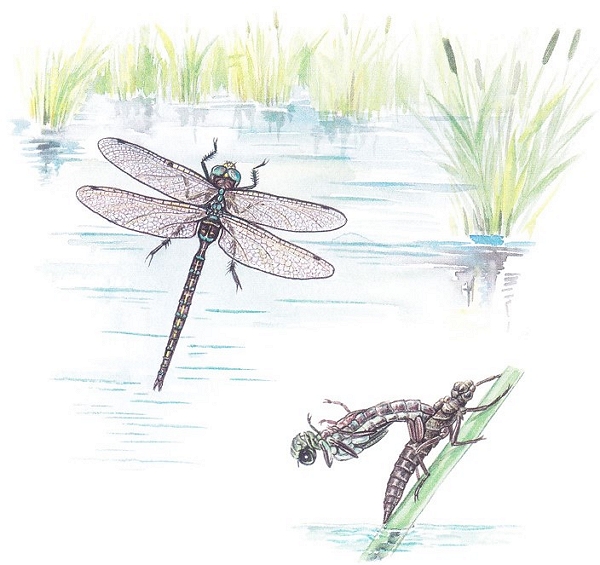

Aeschna grandis

Большое коромысло - одна из крупных стрекоз; длина ее брюшка достигает 49 - 60 мм, крыльев - 45 - 49 мм. Размах крыльев до 10 см. Крылья желтоватые, прозрачные, с бурыми жилками; бока рыжевато-бурые с желтыми полосами.

Большое коромысло распространена в Европе, Средней Азии, Сибири до Байкала, в Закавказье.

Большое коромысло живет недалеко от водоема, но нередко ее можно встретить на опушке леса или на лугу, расположенных на значительном расстоянии от водоема. Она активна с середины лета до поздней осени, предпочитая солнечные, жаркие дни.

Питается эта стрекоза мелкими насекомыми, которых ловит в воздухе. В обнаружении корма ей помогают крупные глаза, а в его добыче - длинные ноги, усаженные жесткими волосками, образующими сеть, в которую и попадаются мелкие насекомые (мухи, комары, маленькие бабочки). Пойманную добычу она поедает прямо на лету.

Самка стрекозы откладывает яйца в воду, в стебли водных растений, в полусгнившую древесину. Из яйца выходит личинка, не похожая на взрослое насекомое как по внешнему виду, так и по образу жизни. Личинка живет в водоеме, питается мелкими водными животными, но добывает их с помощью особого органа - маски, сильно развитой нижней губы. Обычно личинка сидит неподвижно на дне водоема или растении. Когда мимо нее проплывает маленькое животное, она молниеносно выбрасывает нижнюю губу-маску вперед и схватывает жертву. Дышит личинка кислородом, растворенном в воде, который проникает в организм через заднепроходное отверстие.

Выросшая личинка вылезает из воды на торчащие

стебли растений; здесь она превращается во взрослую стрекозу.

Nepa cinerea

Водяной скорпион - один из водных клопов. Длина его тела 18 - 22 мм, дыхательная трубка около 11 мм. Окраска верха тела серо-бурая, бока рыжие. Передние ноги похожи на клешни.

Водяной скорпион широко распространен в Европе и Азии.

Водяной скорпион живет на дне прудов, а также рек с медленным течением, заросших водной растительностью. Плавать этот клоп не умеет. Он либо сидит на растениях, либо ползает между ними. Его трудно заметить из-за невзрачной бурой окраски. К тому же формой тела он напоминает упавший сухой лист. Этот «лист» оживает, когда появляется добыча. Водяной скорпион - хищник, он подкарауливает мелких животных: личинок насекомых, червей, мальков рыб и т. п., которых ловко схватывает клешнями передних ног. Поймав добычу, этот клоп зажимает ее, как в тиски, а затем высасывает своим коротким хоботком. Время от времени водяной скорпион выставляет наружу довольно длинную трубочку, которой заканчивается его брюшко. Это - дыхательная трубочка. Она состоит из двух примыкающих друг к другу желобков и проводит атмосферный воздух под крылья, а оттуда - в дыхальца брюшка.

Размножается водяной скорпион тоже в воде. Самка откладывает яйца

в мякоть водных растений. Яйца снабжены нитевидными придатками, торчащими наружу

из растения. Благодаря этим придаткам осуществляется снабжение зародышей

воздухом. Со временем из яиц выходят личинки, очень похожие на взрослых особей.

Однако они отличаются от них размером и отсутствием крыльев.

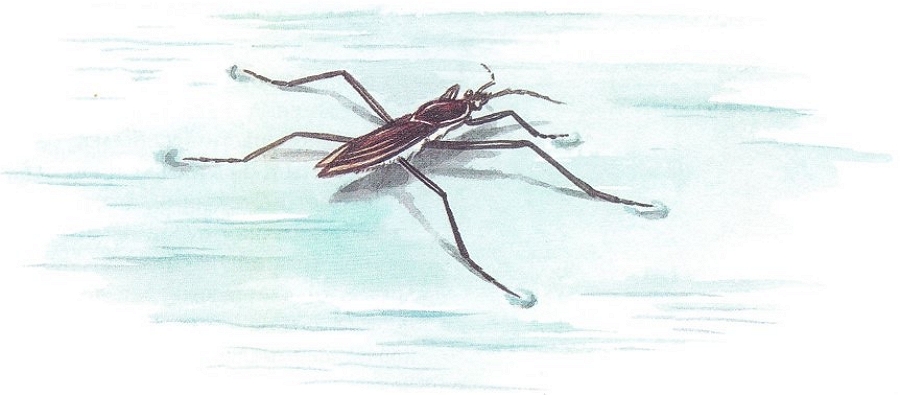

Gerris lacustris

Водомерка прудовая - небольшой клоп длиной 8 - 10 мм. Грудь сверху черная, на боках светлая продольная полоска. Бедра передних ног светлые с черными продольными полосами. Распространена в Европейской части России, а также в Сибири.

Водомерка прудовая обитает на поверхности стоячих и проточных водоемов (прудов, рек). Она своеобразно передвигается по водному зеркалу, широко расставив длинные средние и задние ноги, которые снизу смазаны жировым веществом и потому не смачиваются водой. Если на пути встречается препятствие, этот клоп перепрыгивает через него. Скачкообразные движения помогают водомерке спасаться от врагов.

Кормится прудовая водомерка мелкими насекомыми, падающими на поверхность воды. Для захвата пищи используются короткие передние ноги.

В течение всего лета водомерки размножаются. Самки откладывают яйца на водные растения. Со временем из яиц появляются личинки, которые вместе со взрослыми водомерками «толкутся» на водной поверхности.

С наступлением холодов водомерки покидают водоем,

выползают на берег и прячутся в укромных местах, обычно под корой пней,

комочками земли.

Notonecta glauca

Гладыш обыкновенный - один из видов клопов. Длина его тела 14 - 16 мм. Тело сверху выпуклое, снизу плоское, зеленовато-белое с буроватыми или желтоватыми надкрыльями; задние ноги длинные, гребные. Гладыш обыкновенный распространен в Европе (кроме северных ее районов) и в Азии - до Амура.

Гладыш обыкновенный живет в мелких водоемах с медленным течением, заросших водными растениями. Он необычно плавает: спиной вниз, брюшком вверх, т. е. в перевернутом положении. Тело его короткое, обтекаемое, несколько сжатое с боков. Задние ноги длинные и выполняют роль весел, делая широкие взмахи. Этот клоп может также лазать по водным растениям с помощью передних и средних ног, имеющих цепкие коготки. Иногда гладыш выбирается на поверхность воды, переворачивается, расправляет крылья и улетает в другой водоем.

Гладыш - прожорливый хищник; он стремительно нападает на свою жертву (личинки насекомых, мальки рыб), вонзая в нее довольно твердый хоботок. При этом в ранку попадает выделяемая им ядовитая слюна. Укол хоботка болезнен даже для человека, за что этот клоп получил название «водяная оса». Дыхальца у гладыша расположены на конце брюшка, поэтому он время от времени должен высовывать его, чтобы набрать воздух для дыхания.

В воде происходит и размножение гладыша; самка откладывает яйца на водные растения и другие предметы, располагая их небольшими кучками. Со временем из яиц выводятся личинки, очень похожие на взрослых клопов. Однако в отличие от них личинки меньше размером и имеют недоразвитые крылья.

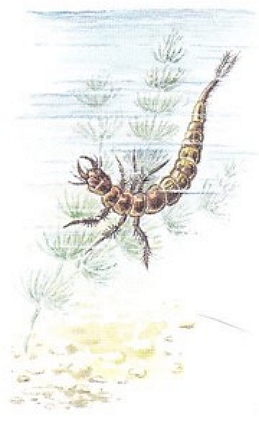

Dytiscus marginalis

Плавунец окаймленный - достаточно крупный жук: длина его тела достигает 30 - 35 мм. Верхняя часть тела темная, а нижняя светло-желтая. Вокруг тела идет широкая желтоватая кайма. Задние ноги длинные, уплощены и имеют волоски-щетинки. Плавунец окаймленный распространен в Европе, Средней Азии, Сибири.

Плавунец окаймленный живет в прудах, небольших озерцах, в тихих затонах и даже в канавах на торфяных болотах. Он хорошо приспособлен к жизни в воде - обтекаемое тело способствует плаванию. В этом ему помогают и задние длинные уплощенные ноги, на лапках которых имеются волоски и щетинки. Такие лапки выполняют роль весел. Передние и задние ноги служат жуку для ползания и цепляния. Кроме того, передними ногами плавунец хватает добычу - мелких водных животных: насекомых, рачков, улиток и т. п. Плавунец дышит атмосферным воздухом, поэтому ему приходится периодически подниматься к поверхности воды и выставлять наружу конец брюшка. Свежий воздух поступает в трахеи (дыхательные трубочки) через две последние пары брюшных дыхалец, а отработанный воздух выходит наружу через первые четыре.

Ранней весной, как только растает лед на пруду,

самка откладывает яйца в стебли водных растений, прокалывая их яйцекладом. Из

яиц вылупляются личинки, по форме похожие на веретено. Они тоже приспособлены к

жизни в воде, хорошо плавают, изгибая тело. Дышат они также атмосферным

воздухом, периодически поднимаясь к поверхности для пополнения его запаса.

Питается личинка животной пищей. В середине лета она окукливается. Для этого

личинка выходит на берег и зарывается в почву, сооружая в ней пещерку. Примерно

через 2 - 3 недели из куколки появляется жук, который постепенно продвигается к

водоему.

Triturus vulgaris

Обыкновенный тритон - один из маленьких тритонов: его длина всего 8 - 11 см, причем 4 - 6 см приходится на долю хвоста. Верх тела этого тритона зеленовато-оливковый или бурый с темными пятнышками, бока беловато-желтые, брюхо желто-оранжевое с мелкими темными пятнами, на голове темные продольные полосы. Обыкновенный тритон распространен в Европе, кроме Пиренейского полуострова, в Азии (Западная Сибирь до севера Алтайского края).

Живет обыкновенный тритон в смешанных и лиственных лесах. Большую часть жизни проводит на влажных участках суши. Весной для размножения переселяется в небольшие водоемы: старицы, пруды, канавы. Здесь тритоны активны круглые сутки, плавают, поднимаясь на поверхность, чтобы вдохнуть атмосферный воздух. В воде тритон кормится личинками комаров, мелкими ракообразными, моллюсками, насекомыми. На суше активен ночью или в дождь; питается в это время дождевыми червями, пауками, насекомыми.

Размножается обыкновенный тритон только в водоеме ранней весной.

Самка откладывает около 150 оплодотворенных яиц. Каждое яйцо она помещает на

лист водного растения, края которого загибает задними ногами. Края листа

прилипают к яйцу, и оно оказывается как бы в колыбельке. Примерно через две

недели из яйца выходит личинка, длиной в среднем 6,5 мм. В отличие от взрослого

тритона личинка дышит жабрами; питается она комарами, мелкими рачками,

насекомыми, живущими в воде. Личиночный период продолжается примерно 60 - 70

дней, за это время личинка достигает длины 30 - 36 мм. При выходе на сушу у нее

исчезают жабры, и она превращается во взрослую форму. Половозрелость

обыкновенного тритона наступает в возрасте 3-х лет. Зимует этот тритон вместе с

другими особями недалеко от водоема в состоянии спячки.

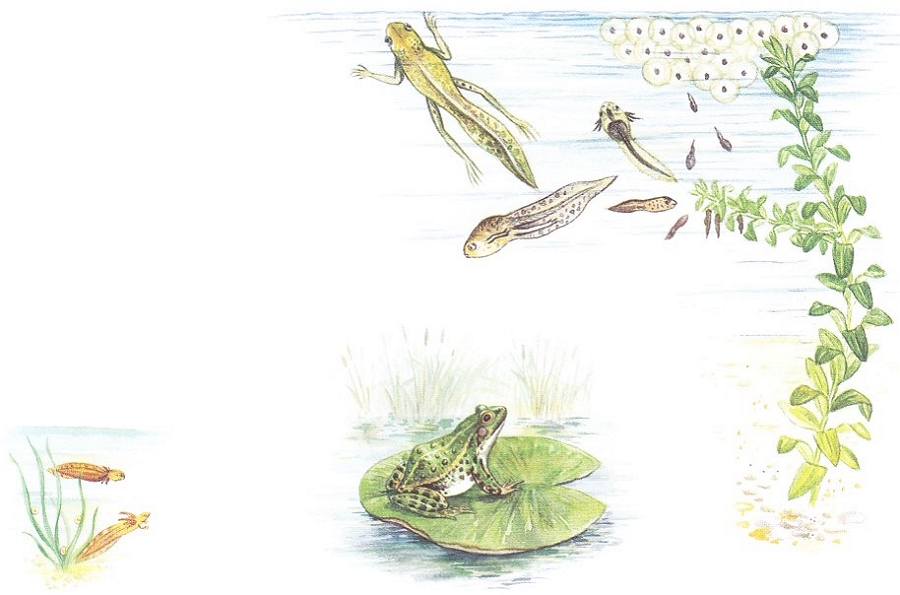

Runa esculenta

Прудовая лягушка имеет средние размеры 75 - 85 мм, максимальная длина тела до 100 мм. Сверху тело ярко-зеленое или оливкового цвета с темными пятнами, вдоль спины проходит светлая продольная полоса. Снизу тело белого или желтоватого цвета. У самцов в углах рта имеются большие резонаторы.

Прудовая лягушка распространена в Западной и Центральною Европе, на востоке - до Волги.

Прудовая лягушка живет в водоемах смешанных и широколиственных лесов. Здесь она активна днем и вечером. В водоемах эта лягушка плавает с помощью длинных задних конечностей, пальцы которых снабжены плавательными перепонками. Передвижение на суше осуществляется с помощью прыжков, причем главную роль опять-таки играют задние конечности.

Прудовая лягушка - хищник, она питается подвижными насекомыми (мухами, жуками, стрекозами, комарами и т. п.). Этих насекомых лягушка добывает своеобразно: с помощью широкого языка, покрытого клейкой слизью. Этот язык закреплен во рту необычно: не задним, а передним концом. Как только мимо лягушки пролетает насекомое, она мгновенно выкидывает вперед язык, к которому и прилипает добыча.

К размножению прудовая лягушка приступает ранней весной. Самка откладывает примерно 2000 - 3000 икринок несколькими порциями на водные растения. Оплодотворенные икринки находятся там примерно в течение недели, после чего из них вылупляются головастики. Они развиваются в водоеме примерно 80 - 90 дней. Головастики отличаются от лягушки не только внешним видом, но и характером передвижения, питания, дыхания; внешне они больше напоминают маленькую рыбку. В конце лета головастик превращается в маленького лягушонка. Однако способность размножаться он приобретает чаще всего на третий год жизни.

В некоторых странах Западной Европы мясо прудовых

лягушек употребляется в пищу.

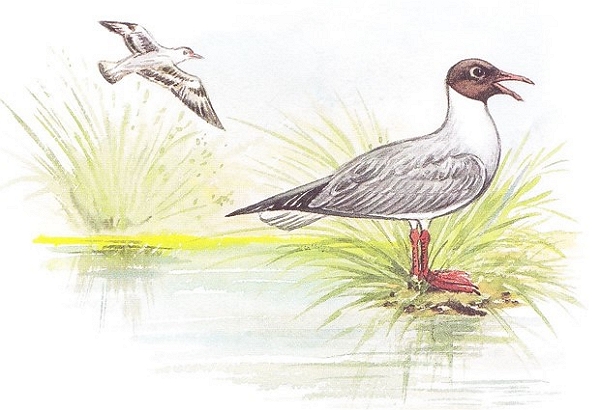

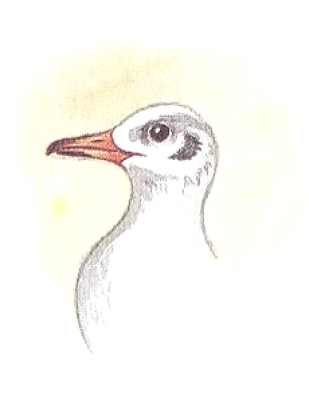

Озёрная чайка

Larus ridibundus

Озерная чайка - птица среднего размера, величиной примерно с ворону. Длина тела 42 см, размах крыльев 90 - 95 см, масса - 250 - 400 г. Голова коричневая, крылья серые, спина сизо-серая, крайние перья крыла черные; брюшная сторона и хвост белые; клюв и ноги красные. Озерная чайка широко распространена в средней части Евразийского материка.

Озерная чайка часто встречается у озер, рек, болот и прудов. В эти места чайки прилетают ранней весной, как только появятся первые проталины. К гнездованию приступают тогда, когда водоемы освободятся от ледяного покрова. Гнездятся они колониями, на земле. Гнезда устраивают из сухих травинок, листьев; в них самки откладывают от 4 до 9 яиц оливково-зеленого цвета с серыми или бурыми пятнами. В насиживании яиц принимают участие оба родителя в течение примерно трех недель. Забота о потомстве продолжается и после вылупления из яиц птенцов: родители выкармливают их, а в случае опасности - защищают. Так, появление хищника возле колонии вызывает беспокойный крик чаек, агрессивное нападение на «обидчика» и его отпугивание.

Озерные чайки питаются в основном животными кормами: мелкими грызунами, водными и наземными насекомыми, рыбой, лягушками, дождевыми червями. Рыб они ловят только с поверхности воды, и чаще больных особей. Птенцов выкармливают главным образом насекомыми и их личинками, а также дождевыми червями.

Поздней осенью озерные чайки отлетают на места зимовок, которые расположены в теплых районах области распространения.

Озерная чайка истреблением грызунов и насекомых-вредителей

приносит большую пользу сельскому хозяйству.

Ardea cinerea

Серая цапля размером крупнее гуся. Длина крыла примерно 47 см, масса тела 1,5 кг. Общая окраска сизо-серая. Голова и шея белые. На голове над глазами длинные черные перья, образующие свивающуюся на затылке косицу. Крылья черные. По бокам шеи черные полосы. Грудь и брюхо белые. Клюв бурый, а ноги зеленоватые.

Серая цапля распространена в Европе, Азии и Африке.

Серая цапля обитает обычно в прибрежной части рек, озер, на мелководье, заросшем водной растительностью. С зимовок возвращается ранней весной, когда водоемы еще скованы льдом. Питается эта цапля животными: водными и наземными насекомыми, их личинками, некрупной рыбой, лягушками, головастиками, ящерицами, змеями, мышевидными грызунами. Этот корм она добывает весьма своеобразно: подолгу выстаивает на мелководье, терпеливо ожидая. В случае появления добычи цапля мгновенно «цапает», т. е. ловит ее клювом (отсюда она и получила свое название).

Гнездится серая цапля отдельными парами или колониями в прибрежной части рек, озер, водохранилищ, помещая гнезда на деревьях, кустарнике и даже на земле. Гнездо сооружается из ветвей, стеблей тростника; оно имеет форму рыхлого конуса. В полной кладке обычно 3 - 7 зеленовато-голубых яиц, которые насиживают оба родителя в течение месяца. Вылупившиеся птенцы очень беспомощные, но зрячие. О них заботятся оба родителя: кормят, отрыгивая пищу непосредственно в рот, защищают от непогоды и хищников. Птенцы более старшего возраста получают насекомых и их личинок, мелких рыб и т. д. После вылета из гнезд птенцов цапли обычно держатся семьями; иногда они собираются в стаи и ведут кочевой образ жизни в поисках пищи.

Серая цапля в конце осени отлетает на зимовку в

Южную Европу или Африку.

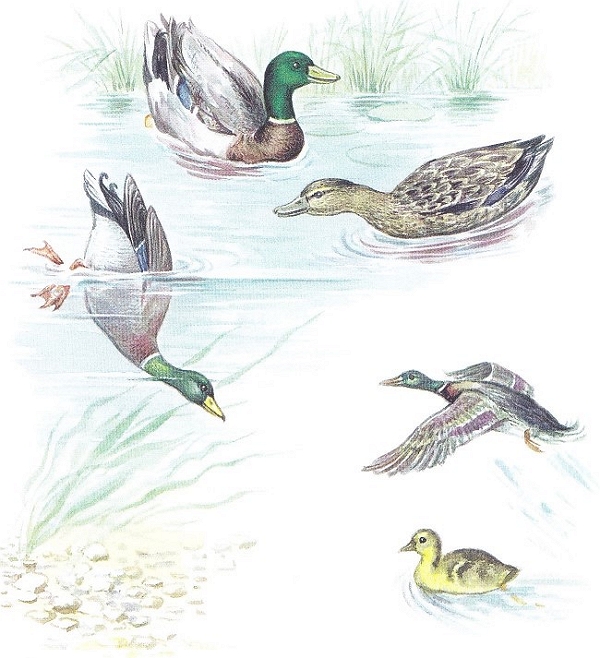

Anas platyrhynchos

Обыкновенная кряква - одна из крупных речных уток, размером с домашнюю утку. У самца голова черная с зеленым отливом, зоб каштановый, клюв желтый, лапы оранжевые, самка - бурая с темными пестринами, «зеркальце» синее, клюв розоватый с темной серединой. Обыкновенная кряква очень широко распространена в Европе, Азии и Северной Америке.

Обыкновенная кряква населяет различные пресные водоемы с богатой растительностью, предпочитая места, поросшие камышом, рогозом, тростником, ряской, но имеющие небольшие плесы с чистой водой. В эти места гнездования кряква прилетает в начале весны. Гнезда устраивает в разнообразных местах: под прикрытием бурелома, валежника, под елкой или кустом, но, как правило, поблизости от воды. Кладка состоит из 8 - 16 яиц зеленовато-белого цвета. Кладку насиживает только самка в течение примерно трех недель. Выклюнувшиеся из яиц утята, обсохнув, следуют за матерью к воде. Выводок кряквы обычно держится в густых зарослях прибрежной растительности, где утята кормятся в основном насекомыми, червями.

Взрослые птицы питаются как растительной, так и животной пищей. Все это утка добывает с глубины примерно 30 см. А так как нырять глубоко она не может, то держится на мелководье. С началом созревания хлебов кряквы регулярно вылетают для кормежки на поля.

Поздней осенью кряквы улетают из северной и средней полосы нашей страны в более теплые места, где не промерзают водоемы.

Обыкновенная кряква - объект промысловой и спортивной охоты.

Alcedo atthis

Небольшая длинноклювая птица несколько крупнее воробья. Длина тела от 16 до 18 см, масса 27,5 - 38 г. Крылья короткие и широкие, хвост короткий; длина крыла 7 - 8 см. Спина и хвост блестяще-голубые; низ тела ржаво-рыжий. Клюв черный, ноги телесно-красные. Обыкновенный зимородок распространен в Средней и Южной Европе, умеренном поясе Азии и в Северной Африке.

Обыкновенный зимородок живет на обрывистых лесных берегах рек, озер с прозрачной водой. Пищу добывает в воде. Обычно птица сидит на ветке, склоненной над водой, и высматривает добычу. Увидев ее, зимородок стремительно падает в воду и клювом хватает добычу, унося ее в нору, или возвращается на прежнее место, где ее и съедает.

В места гнездования прилетает весной. Гнезда устраивает в земляных норах, которые выкапывает в отвесных берегах. Нора имеет горизонтальный ход, конец которого расширяется в гнездовую камеру. Вход в нору обычно прикрыт ветвями деревьев или кустарника. Яйца свои зимородок откладывает на подстилку из рыбьей чешуи, остатков насекомых. Полная кладка состоит из 5 - 9 белых яиц, которые насиживает самка в течение примерно двух недель. Птенцов зимородки вначале выкармливают личинками стрекоз и другими водными насекомыми, а позднее рачками, мелкими рыбками. Птенцы растут и развиваются в гнезде в течение трех недель. Закончив воспитание одного выводка, что бывает примерно в середине лета, птицы приступают ко второй кладке яиц. Это бывает также в середине лета.

В нашей стране зимородок - перелетная птица.

Зимует он на Черноморском побережье Кавказа, а также в низменностях Закавказья.

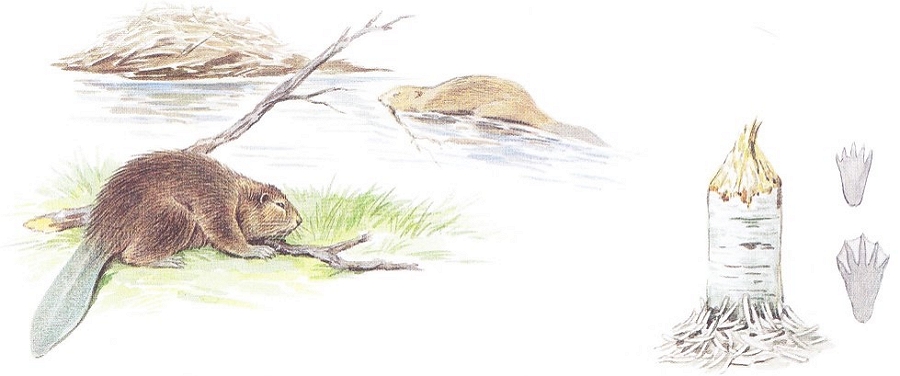

Castor fiber

Бобр - один из крупных грызунов. Длина его тела до 100 см, хвоста 25 - 35 см; масса - 20 - 25 кг. Голова небольшая округлая. Глаза маленькие. Хвост несколько уплощен. Окраска меха от рыжевато-бурой до почти черной. Бобр распространен в Европе, Азии (Сибирь).

Бобр живет по берегам лесных рек, речек и озер с высокими берегами, обильным травостоем и зарослями кустарников. Жизнь бобра связана с водой и побережьем. В воде он хорошо плавает, ныряет. Этому способствует ряд приспособлений: непромокаемый шерстный покров, состоящий из густого подшерстка, редкой шерсти и крупных остей, наличие плавательных перепонок между пальцами задних ног, а также уплощенный хвост, выполняющий роль руля. Летом под водой бобр питается водными растениями, грызет их зубами, не захлебываясь, что возможно благодаря смыканию губ позади передних зубов-резцов.

Зимой бобр поедает более грубый растительный корм: ветки, кору лиственных деревьев и кустарников.

Бобры издавна славятся своими строительными способностями. Они строят жилища у самой воды - это норы и хатки с выходом под водой. Если берег крутой, они роют норы, а если пологий, то сооружают хатки из веток, сучков. Кроме того, бобры строят плотины, используя для этого ветки деревьев, стволы, крепкие колья. Плотины имеют важное значение в их жизни: они поднимают уровень воды в водоеме, закрывают входы в жилище и обеспечивают более благоприятное «жизненное пространство» для передвижения.

Живут бобры парами, образуют семьи. Летом у них рождается от 5 до 8 детенышей, зрячих и покрытых нежной шерстью. Через два дня после рождения бобрята способны выбираться из норы и плавать. Первые полтора месяца жизни они питаются материнским молоком, а потом уже могут грызть кору.

Бобр - ценный пушной зверь. Однако в настоящее время его добыча

запрещена.

Ondatra zibethica

Длина тела ондатры 25 - 35 см, длина хвоста 27 - 30 см; масса до 1,5 кг. Ушная раковина едва выступает из меха. Хвост с боков покрыт редкими волосами и мелкими чешуйками. Пальцы задних лап соединены небольшой плавательной перепонкой. Окраска верха от темно-рыжей до темно-бурой, низа - более светлая.

Ондатра - северо-американский вид, который в настоящее время акклиматизирован почти на всей территории нашей страны.

Ондатра живет на мелководье небольших озер, рек и ручьев с густой травянистой растительностью. Она ведет полуназемный образ жизни, хорошо плавает и ныряет, может в течение 5 минут находиться под водой. Такому образу жизни способствует ряд особенностей строения тела ондатры. Так, длинный, сплющенный с боков хвост, покрытый чешуйками и редкими волосками, служит одновременно рулем и веслом, а короткие лапы, между пальцами которых есть небольшие плавательные перепонки, выполняют «гребную» функцию.

Живет ондатра в норах и хатках. Норы строит в высоких берегах, вход находится под водой. В норе имеется несколько ходов и гнездовая камера, выстланная сухой травой. Хатки эта крыса строит на заболоченных топких берегах. Внутри хатки есть несколько гнездовых камер.

Ондатра питается в основном водными растениями (рогозом, вахтой, тростником и др.). Значительно реже она поедает мелких животных, таких, как двустворчатые моллюски, речные раки, лягушки и т. п. Ранней весной ондатра размножается. В течение года она приносит несколько пометов: в северных районах как правило 2, а в южных - до 4. В каждом из них обычно бывает по 7 - 8 детенышей, которых в течение месяца выкармливают молоком, а после - растительной пищей.

Ондатра служит важным объектом пушного промысла.

Lutra lutra

Выдра - небольшой зверек, длина тела от 70 до 100 см, хвоста 35 - 55 см; масса 5 - 10 кг.

Окраска меха спины темно-бурая или коричневая с очень густым светло-коричневым подшерстком. На боках окраска меха более светлая, брюхо серебристое. Голова плоская. Пальцы соединены перепонкой. Выдра распространена в Европе, Азии, кроме Средней Азии и Казахстана.

Выдра живет в лесных реках, озерах, ручьях и даже в болотах. Везде она предпочитает более открытые участки берега со слабо развитой водной растительностью. Она прекрасно плавает, ныряет, подолгу оставаясь под водой. На суше выдра передвигается шагом, рысью, опустив голову и волоча хвост. В случае опасности спасается прыжками.

Выдра - хищник, питается рыбой, лягушками, птицами, зверьками. Свою добычу она либо подкарауливает, сидя на каком-нибудь выступающем из воды камне, либо преследует.

Живет выдра в норе, которую строит в обрывистых берегах, со входом под водой. Нора состоит из хода, идущего обычно наклонно вверх; в ней есть гнездовая камера с мягкой подстилкой из сухой травы и мха. Весной или в начале лета у выдры рождаются от 2 до 5 слепых и беспомощных детенышей. Они прозревают примерно через месяц. Выводок остается с матерью до глубокой осени и даже на зиму.

Выдра - ценный пушной зверь, однако везде она немногочисленна, редка. Поэтому охота на нее в большинстве мест запрещена.

Rutilus rutilus

Обыкновенная плотва - небольшая рыбка длиной не более 30 см; масса ее тела не превышает 600 - 800 г. Высокое, сильно сжатое с боков тело покрыто крупной чешуей. Голова небольшая, рот конечный.

Спина сине-серая или зеленоватая; бока и брюхо серебристые. Хвостовой и спинной плавники серебристые, остальные оранжевые, реже красноватые. Обыкновенная плотва распространена в пресных водах Европы, Сибири.

Плотва живет в реках, озерах, водохранилищах, предпочитая богатые водными растениями места с теплой водой и слабым течением.

Держится плотва небольшими стайками. Питается в прибрежной зоне водоема, поедая как водные растения, так и червей, моллюсков, личинок водных насекомых.

Размножается плотва весной в возрасте 3 - 5 лет, когда длина ее тела достигает 12 см. Самка выметывает икру в местах, временно затопленных водой, среди водных и луговых растений. Ко времени нереста голова и бока самцов покрываются рядами беловатых бугорков, образующих так называемую «жемчужную сыпь», которая исчезает вскоре после окончания размножения. Примерно через неделю из икры появляются мелкие прозрачные мальки. Первое время они проводят среди зарослей водных растений - здесь они кормятся микроскопическими растениями и животными, обитающими в толще воды.

Плотва является объектом любительского лова.

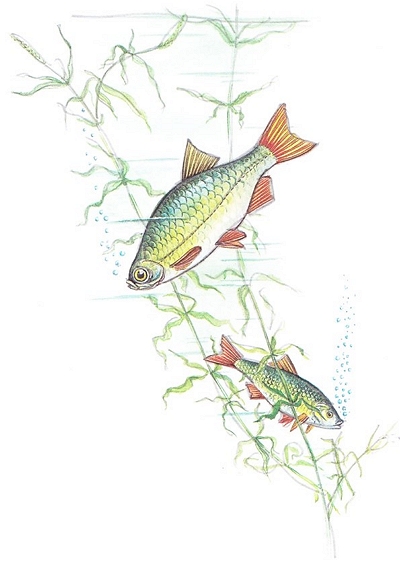

Scardinius erythrophthalmus

Красноперка - одна из самых красивых рыб наших пресных водоемов. Тело у нее высокое, слегка уплощенное, длиной до 30 см и массой до 1,5 кг, хотя обычно ее вес не превышает 300 - 400 г. Спинка коричневато-зеленая, бока желтовато-золотистые. Спинной плавник серый с красноватой вершиной, остальные плавники - парные, хвостовой и анальный - красные. Глаза оранжевые с красноватым пятном в верхней части.

Красноперка распространена в бассейнах рек Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Красноперка живет в реках и озерах, предпочитая в них тихие места: заводи, заливы, старицы, заросшие камышом, тростником и другими водными растениями. Эта рыба ведет оседлый образ жизни, питается довольно разнообразной пищей. Весной и в начале лета она поедает молодые побеги водных растений, а ближе к осени в ее рационе начинает преобладать животная пища: рачки, личинки моллюсков, водных насекомых.

Размножается красноперка летом в возрасте 3 - 5 лет. Ко времени нереста голова и тело самцов покрываются бугорками. Это их брачный наряд. Самки откладывают икринки на водные растения. Число икринок в кладке колеблется от 96 до 230 тысяч штук.

Во время нереста красноперка в отличие от других карповых рыб не

плещется, не выпрыгивает на поверхность, а ведет себя бесшумно. Только тихое

покачивание камыша и тростника выдает ее присутствие.

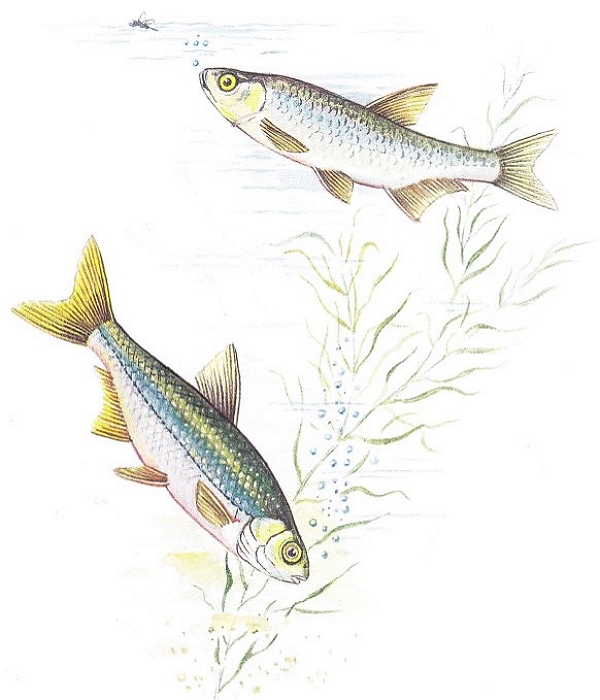

Alburnus alburnus

Обыкновенная уклейка - небольшая рыбка: длина тела до 15 см, масса до 35 г. Спина голубая с зеленоватым отливом, а бока и брюхо серебристые. Парные и анальный плавники желтоватые, редко красноватые.

Распространена обыкновенная уклейка в водоемах Европы, Северного Кавказа.

Обыкновенная уклейка живет в поверхностных слоях рек, озер, водохранилищ. Обычно держится открытых мест, образуя стайки. Любит чистую, богатую кислородом воду. Стаи уклеек находятся обычно в постоянном движении, они устремляются к каждому упавшему на воду мелкому насекомому. За это уклеек называют «ласточками наших вод». В поисках пищи им приходится быстро плавать. В этом им помогает своеобразная форма тела: оно удлиненное, сжатое с боков, с заостренной головой. Благодаря этому уклейка хорошо рассекает воду, с легкостью преодолевает сильное течение на открытом водном пространстве.

На третьем году жизни уклейка приступает к размножению. Икру самка выметывает в начале лета на водные растения; в кладке обычно содержится от 3 до 10,5 тысяч икринок. Молодые уклейки питаются водорослями, планктонными животными. Взрослые рыбы очень прожорливы, они отыскивают корм не только днем, но и ночью, поедая мелких животных. Зимой уклейки, образуя большие стаи, ведут кочевой образ жизни.

Обыкновенная уклейка является пищей для многих хищных рыб: ею кормится речной окунь, судак и другие.

Aspius aspius

Обыкновенный жерех имеет удлиненное, слегка сжатое с боков тело длиной до 80 см и массой до 4 кг.

Спина синевато-серая, спинной и хвостовой плавники серые, брюшные и анальный - с красноватым оттенком. Рот большой конечный, нижняя челюсть несколько длиннее верхней. Обыкновенный жерех распространен в бассейнах рек Балтийского, Черного, Азовского и северной части Каспийского морей.

Обыкновенный жерех живет в реках и озерах. В низовьях крупных рек ведет полупроходной образ жизни. Взрослые рыбы - хищники, преследуют в основном мелких рыб. Во время охоты жерех производит такой шум, что его называют «боем». Жерех врезается в стаю мелких рыб (уклеек и других), оглушает их ударом хвоста, а затем выпрыгивает и снова падает в воду. Половой зрелости жерех достигает в возрасте 3 - 5 лет.

Размножается жерех весной или в начале лета, нерест происходит на перекатах. Самка выметывает клейкие икринки, число которых колеблется от 40 до 140 тысяч штук. Молодь, в отличие от взрослых рыб, кормится донными ракообразными, личинками моллюсков, насекомых и личинками рыб.

Обыкновенный жерех - объект спортивного рыболовства.

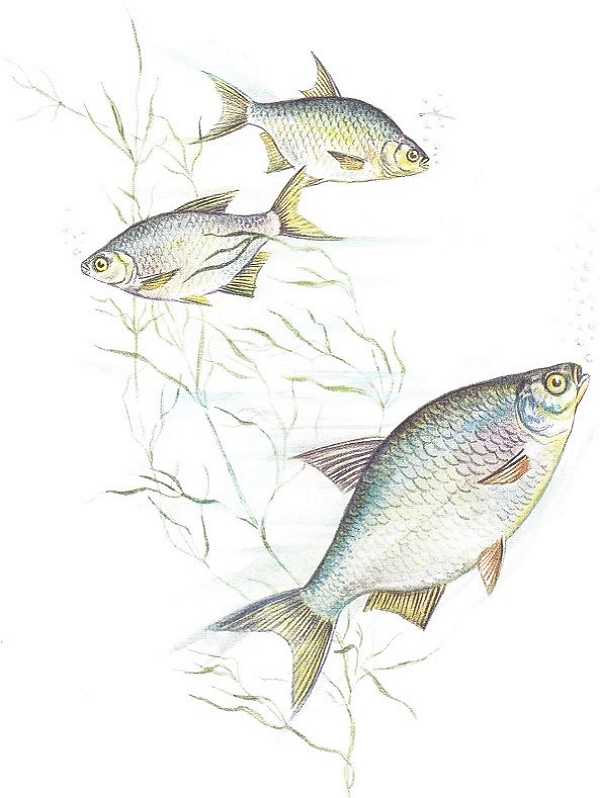

Blicca bjoerkna

Густера - небольшая рыба длиной до 30 см и массой до 400 г. Высокое, сплющенное с боков тело покрыто крупной чешуей.

Непарные плавники серые, а грудные и брюшные - красноватые. Окраска тела серебристая. Густера распространена в бассейнах Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Густера живет в реках, озерах и водохранилищах. Любит она глубокие места с заиленным дном, со стоячей водой или со слабым течением. Питается эта рыба личинками насекомых, моллюсками, водными растениями. Свое название она получила за то, что весной и осенью сбивается в большие, густые стаи.

Размножается густера весной и в начале лета. В этот период рыбы приобретают брачный наряд: окраска чешуи становится более яркой, а на голове появляются бугорки. При этом она сильно плещется, теряет осторожность. Нерест осуществляется в протоках и заливах, на глубине 30 - 50 см. Самка выметывает клейкую икру светло-желтого цвета, в кладке бывает до 50 тысяч икринок. Примерно через б дней выклевываются личинки, которые растут медленно. Половой зрелости густера достигает в возрасте 3 - 4 лет.

Хозяйственное значение густеры небольшое, она

считается объектом любительского лова.

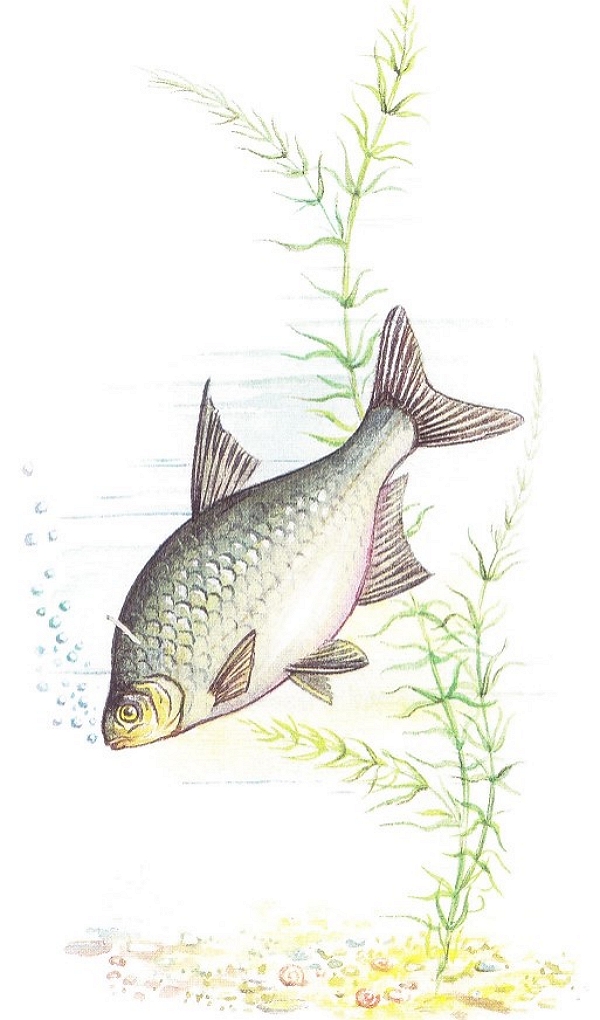

Abramis brama

Лещ - довольно крупная рыба: тело ее достигает 50 см в длину, масса до 5 кг. Окраска мелких лещей серебристая, крупных - более темная с золотистым оттенком. Грудные плавники ровные и серые, а остальные с более темными концами. Хвостовой плавник сильно вырезанный.

Лещ широко распространен в реках, озерах бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского, Азовского морей. Он акклиматизирован и в некоторых реках Сибири.

Лещ обитает в реках и озерах, предпочитая в них стоячие или медленно текущие места. Он очень требователен к содержанию кислорода в воде - лещ одним из первых среди рыб погибает при загрязнении воды.

Питается лещ мелкими водными животными: рачками, моллюсками, червями, насекомыми и их личинками. Корм он обычно разыскивает на дне, засасывая его ртом-трубочкой. Сам же он является кормом для многих рыб: на него нападают щуки, окуни, а на его мальков - лягушки.

Лещ размножается в конце весны в возрасте 3 - 4 лет при длине тела 28 - 30 см. Нерест обычно проходит в мелководных, прибрежных местах, заросших водными растениями, и сопровождается шумными всплесками и выпрыгиванием из воды. Плодовитость колеблется в пределах 89 - 240 тысяч икринок. Развитие происходит довольно быстро. Вначале личинки ведут пассивный образ жизни, прикрепившись к водным растениям, а затем появившиеся из них мальки активно кормятся мелкими донными животными: личинками моллюсков и насекомых, червями. На зиму лещи залегают в ямы, впадая в оцепенение.

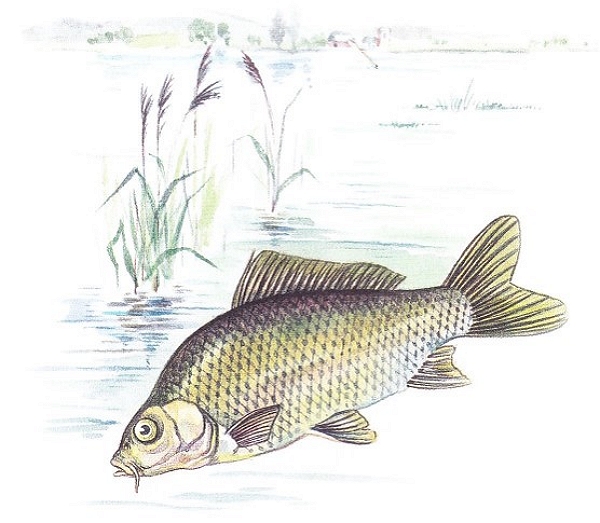

Carassius carassius

Обыкновенный карась - одна из самых известных рыб, длина тела примерно 45 см, а масса достигает 3 кг. Тело высокое, сжатое с боков. Цвет спины темно-золотистый, бока темно-зеленые, брюхо светлое. Парные плавники красноватые.

Обыкновенный карась довольно широко распространен в водоемах Европы и Азии.

Карась живет в заболоченных, заросших водной растительностью водоемах, в местах с замедленным течением и илистым грунтом. Эта неприхотливая рыба может существовать при минимальном содержании кислорода в воде; хорошо переносит и холодную зиму.

Размножается карась весной или в начале лета в прибрежной зоне среди водной растительности. Самка откладывает клейкую икру на водные растения. Примерно через неделю появляются личинки, а затем мальки, которые держатся группами. Питаются мальки мелкими рачками, водными насекомыми и их личинками. Взрослые формы - всеядны, кормятся как растительной, так и животной пищей. От других рыб карась отличается выносливостью: при неблагоприятных условиях караси закапываются в ил на глубину до 70 см и таким образом переживают холодную бесснежную зиму или очень жаркое лето.

Обыкновенный карась - промысловая рыба, его

нередко разводят в прудах северных районов.

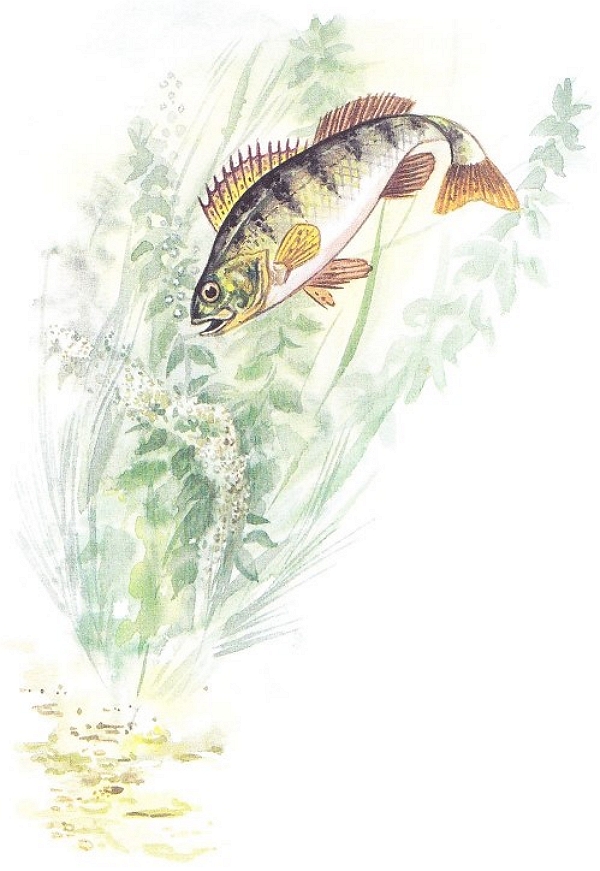

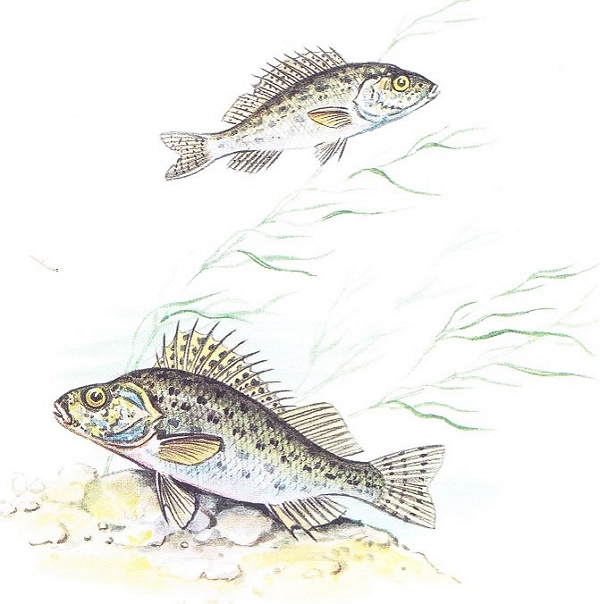

Perca fluviatilis

Речной окунь - рыба средних размеров, длина тела до 50 см, а масса до 1,5 кг. Тело сжато с боков, овальное. Окраска довольно яркая и пестрая. Спина темно-зеленая, бока зеленовато-желтые, брюхо желтоватое; на боках 5 - 9 поперечных темных полос. Первый спинной плавник серый с черным пятном на конце, второй - зеленовато-желтый. Грудные плавники желтые, остальные красные; глаза оранжевые.

Речной окунь - один из самых распространенных видов рыб в Европе и Азии.

Обитает окунь в водоемах разного типа: в реках, озерах, проточных прудах, водохранилищах и т. п. Крупные окуни живут на глубоких местах, мелкие - по заводям, заливам, среди зарослей водной растительности. Размножается окунь ранней весной, обычно в поемных озерах или в тихих местах. Икра выметывается на прошлогоднюю растительность, на коряги, кусты или различный древесный хлам. Плодовитость до 200 тысяч икринок. Икра собрана в студенистые ленты, где лежит кучками по 3 - 5 штук. Из оплодотворенной икры спустя 10 - 15 дней появляются личинки, которые питаются мелкими животными, быстро растут и превращаются в мальков. Мелкие окуньки кормятся различными водными насекомыми, их личинками. Крупные окуни питаются не только насекомыми, но и икрой других рыб, их молодью, речными раками. Свою добычу окунь подстерегает, находясь в засаде. В то же время окуни служат пищей для многих рыб и птиц, ими питаются сомы, щуки, судаки. На него нападают чайки, крачки, скопы и другие птицы.

Хозяйственное значение речного окуня небольшое - в основном он служит объектом любительского лова.

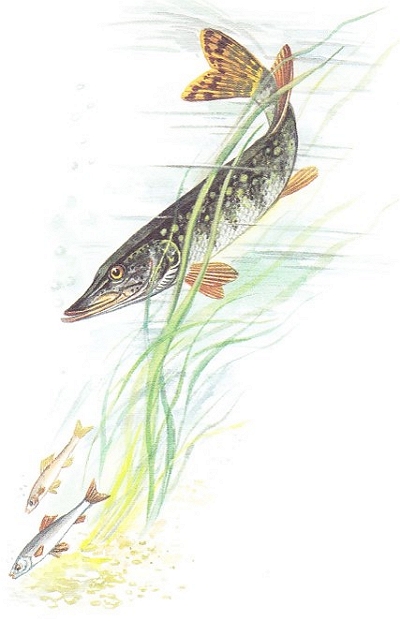

Esox lucius

Обыкновенная щука - одна из крупных рыб; размеры ее достигают полутора метров, а масса - 24 и более кг. Тело удлиненное, стреловидное, голова большая, рыло вытянутое; рот также большой с многочисленными острыми зубами. Спинной плавник отодвинут назад. Окраска спины серо-зеленоватая, бока более светлые и покрыты буроватыми или оливковыми пятнами, брюхо беловатое с серыми крапинками. Непарные плавники бурые, а парные - красные. Обыкновенная щука широко распространена в водоемах Европы, Азии и Северной Америки.

Живет обыкновенная щука в реках, озерах; предпочитает места со стоячей или медленно текущей водой. Часто держится в прибрежной зоне, среди зарослей водных растений. Размножается ранней весной, сразу же по освобождении водоема ото льда. Самка мечет икру на прошлогоднюю, отмершую растительность. Примерно через 8 - 10 дней появляются личинки, а затем мальки. Они питаются разнообразной животной пищей: мелкими ракообразными, насекомыми, икрой и мальками других видов рыб. Взрослые щуки тоже хищники; они поедают рыб, птенцов, крупных насекомых. Свою добычу щука подкарауливает из засады, где благодаря маскировочной окраске оказывается малозаметной. Заметив жертву, щука молниеносно на нее набрасывается и схватывает челюстями; мелких рыбешек она заглатывает и тут же возвращается на место, выбранное для засады. Крупную рыбу обычно хватает поперек тела, крепко ее сжимает и держит в пасти до тех пор, пока не умертвит. Затем поворачивает жертву головой в сторону глотки и заглатывает ее.

Взрослые щуки поедают в основном сорную рыбу, больную и ослабленную. В этом проявляется санитарная роль щуки в жизни водоема. Кроме того, щука считается промысловой рыбой, ее даже разводят в прудах.

Leuciscus cephalus

Голавль - крупная рыба длиной до 80 см и массой до 4 - 5 кг. Тело цилиндрической формы покрыто крупной чешуей с черной обводкой по краю.

Спина темно-зеленая, почти черная, бока серебристо-желтоватые, грудные плавники оранжевые, брюшные и анальный - красные, хвостовой плавник черный. Голавль распространен в водоемах европейской части нашей страны и в Передней Азии.

Голавль предпочитает жить в малых и средних реках с быстрым течением и чистой водой, на каменистом или песчаном дне. Его любимые места обитания - перекаты, но долго он здесь находиться не может. Обычно голавль уходит за какой-либо камень или стоит под нависшим над водой деревом, кустом. Мелкие рыбы держатся стаями, а крупные - парами или поодиночке. Кормятся голавли на отмели, в разных слоях воды: у поверхности, в среднем слое и на дне. Поедают они разнообразную пищу: насекомых и их личинок, червей, моллюсков, могут заглатывать упавших в воду птиц, мелких зверьков, например, мышей и полевок, а также части водных растений.

Половой зрелости голавль достигает в возрасте 3 - 4 лет при длине тела 30 см. Нерест происходит весной. Самка выметывает клейкую оранжевого цвета икру в количестве от 9 до 55 тысяч штук. Молодые голавли кормятся мелкими животными, водорослями, личинками водных насекомых и наземными насекомыми, упавшими в воду.

На зиму голавли залегают в глубокие омуты. Промыслового значения

голавль не имеет, однако представляет интерес как объект спортивного

рыболовства.

Cyprinus carpio

Сазан - одна из самых неприхотливых рыб. Длина его покрытого крупной золотистой чешуей тела достигает 1 м, а масса - 16 и более килограммов.

Край каждой чешуйки окаймлен черной полоской, у основания их также есть черное пятно. Спина темная с синеватым отливом, а брюшко более светлое. Хвостовой плавник красно-бурый, а длинный спинной - темно-серый. Губы мясистые, с двумя парами усиков. Сазан широко распространен в реках бассейнов Черного, Азовского, Каспийского морей, водится он и в Амуре.

Сазан живет в реках и озерах, предпочитая тихие, спокойные, слегка заиленные места со слабым течением. Летом взрослые рыбы употребляют разнообразные корма: растительную пищу (молодые побеги камыша и тростника) и животный корм - донных ракообразных, моллюсков, личинок насекомых, мальков рыб и т. п.

Половой зрелости сазан достигает в возрасте 3 - 5 лет и характеризуется большой плодовитостью: самки выметывают от 600 тысяч до 1,5 миллионов икринок за раз. Нерест проходит в прибрежной зоне, на небольшой глубине и сопровождается громкими всплесками. Клейкую икру самка откладывает на водные растения порциями. Примерно через 4 - 6 дней из икринок выклевываются личинки. Первое время они неподвижно висят на растении, только изредка производя колебательные движения, тем самым обеспечивая приток свежей воды. Через несколько дней они начинают плавать и охотиться за микроорганизмами, обитающими в толще воды. В дальнейшем молодь переходит на питание донными животными: личинками моллюсков и насекомых, живущими в зарослях. Сазан быстро растет и к концу первого года жизни уже достигает 10 см. Зимует эта рыба в глубоких ямах. В это время она покрывается толстым слоем слизи, не питается и замедляет дыхание.

Сазан - ценная промысловая рыба, а также объект

спортивного рыболовства.

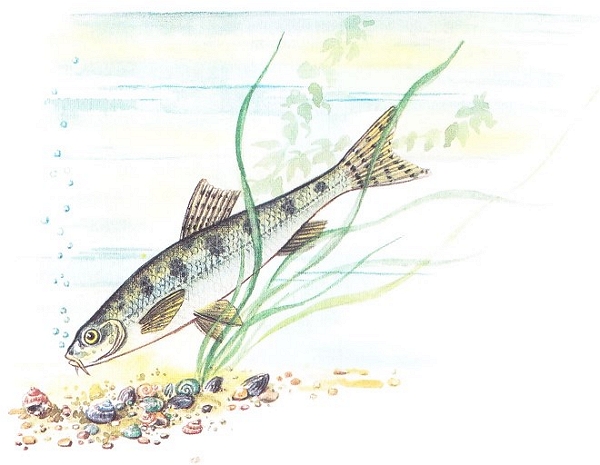

Gobio gobio

Обыкновенный пескарь - небольшая рыбка длиной 10 - 14 см, массой до 80 г. Тело вытянутое, брусковатое; голова большая, в углах рта по одному усику.

Спина бурая с зеленоватым оттенком, бока желтоватые, покрыты темными пятнами; брюшко серебристое. Спинной и хвостовой плавники серо-желтые с темными пятнышками, остальные плавники серые.

Обыкновенный пескарь довольно широко распространен в реках Европы, кроме северных и южных рек, а также в Сибири.

Обыкновенный пескарь обитает в реках и озерах. Обычно держится около дна, предпочитая песчаный грунт, за что и получил свое название. Не избегают пескари и твердого глинистого дна, а в редких случаях водятся и в заиленных прудах. Везде держатся небольшими стайками и ведут малоподвижный образ жизни. Питаются эти рыбы личинками, рачками, мелкими моллюсками - обитателями дна, а весной поедают икру других рыб.

Весной трех-четырехлетние пескари размножаются. Самка мечет икру порциями в местах с каменистым дном или среди зарослей водных растений. В период нереста пескари ведут себя довольно шумно, плещутся, ударяя хвостом по воде. Икра у пескарей клейкая, она обычно приклеивается к субстрату, нередко маскируется кусочками ила или песчинками и становится почти незаметной. Через некоторое время из оплодотворенных икринок появляются личинки; они питаются микроорганизмами. Мальки кормятся мелкими донными беспозвоночными: личинками насекомых, червями, моллюсками.

Обыкновенный пескарь промыслового значения не имеет, однако он

считается объектом любительского лова.

Tinea tinea

Линь - типичная пресноводная рыба. Тело у него толстое, относительно высокое, длина до 65 см, масса иногда превышает 5 кг. Рот небольшой, конечный, у его углов по одному очень короткому усику. Маленькие глаза ярко-красного цвета. Кожа этой рыбы толстая и выделяет много слизи, чешуя очень мелкая. Спина окрашена в темно-зеленый цвет, а бока оливково-зеленые с золотистым блеском. Плавники мягкие, темно-фиолетовые.

Линь распространен в водоемах Европы (кроме бассейна Северного Ледовитого океана), Сибири, в среднем течении Оби и Енисея.

Линь обитает в реках, озерах, прудах и водохранилищах на дне. Здесь в иле или на стеблях водных растений он отыскивает мелких моллюсков, рачков, личинок насекомых, которыми питается. Ест он и нежные части водных растений. Линь избегает света, поэтому в открытой части водоемов редок, его можно увидеть здесь лишь в сумерках или ночью. Линь не требователен к содержанию кислорода в воде, легко переносит его дефицит. Свое название эта рыба получила от слова «линять», так как вынутая из воды она сейчас же меняет окраску.

В местах обитания линь держится в одиночку и

только на зимовку собирается в небольшие стаи. Зимуют лини в ямах, иногда

зарываются в ил. Размножается эта рыба в возрасте 3 - 4 лет при длине тела более

20 см. Нерест происходит летом, тихо и незаметно для наблюдателя. Самка мечет

икру на водные растения. Общее число икринок в кладке колеблется в пределах 300

- 400 тысяч.

Silurus glanis

Обыкновенный сом - крупная рыба длиной до 5 м; масса до 300 кг. Тело конусообразной формы, голое, густо покрыто слизью. Спинной плавник очень маленький, анальный, напротив, очень длинный. На верхней челюсти два длинных усика, на нижней четыре коротких. Окраска спины оливково-зеленая, почти черная, брюхо белое, на боках пятна неправильной формы. Обыкновенный сом распространен в реках европейской части нашей страны, кроме бассейна Северного Ледовитого океана, в реках Сибири (вплоть до Лены), Сахалина и Приморья.

Обыкновенный сом предпочитает жить в реках и озерах с медленным течением. Держится поодиночке на мелководье, нередко в захламленных глубоких местах. Обычно активен ночью. В это время он охотится: не спеша плавает возле дна, ощупывая его впереди себя длинными усами. Сом - прожорливый хищник, питается мелкой рыбой, лягушками, птенцами водоплавающих птиц и даже поедает мелких зверей, оказавшихся по какой-либо причине в воде. Свою жертву хватает огромной пастью и крепко держит мелкими, но острыми зубами.

На зиму сом залегает в спячку в глубокие ямы. В это время он почти неподвижен и не питается.

Весной обыкновенный сом размножается. Самка откладывает довольно

крупную икру в примитивное «гнездо» из водных растений, а самец ее

оплодотворяет, а затем охраняет. Вскоре из икры появляются личинки, которые

кормятся микроскопическими животными и водорослями.

Lucioperca lucioperca

Судок - крупная рыба. Средняя длина тела 60 - 70 см, максимальная до 120 см; масса 2 - 4, изредка до 20 кг. Тело несколько удлиненное; жаберные крышки частично покрыты чешуей. Спина зеленовато-серая, брюхо белое. На боках 8 - 12 буро-черных поперечных полос; а на спинных и хвостовых плавниках темные пятна. Прочие плавники бледно-желтые. Судак распространен в бассейнах Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Судак живет в больших и средних реках, озерах и водохранилищах. Большую часть года держится в глубоких местах с чистой водой, песчаным дном и обрывистыми берегами. Питается судак разнообразной рыбой в зависимости от возраста. Взрослый судак - прожорливый хищник, предпочитает ершей, уклеек, щурят, плотву, т. е. прогонистую рыбу. Нередко он так увлекается погоней за добычей, что выскакивает на мелководье. Схватив добычу, он быстро удаляется в глубину.

Половой зрелости судак достигает в возрасте 8 - 10 лет, при длине тела примерно 37 см, массе 600 - 800 г, и отличается довольно высокой плодовитостью: самка выметывает от 75 до 480 тысяч икринок на водные растения, песок или камешки. Самец заботится о кладке икры, предохраняет ее от заиления, срывает грязь частыми и сильными движениями грудных плавников, активно защищает от врагов -других хищных рыб.

Личинки судака питаются микроскопическими животными, а мальки - мелкими беспозвоночными.

У судака есть и враги: ими являются некоторые беспозвоночные, например, циклопы, которые поедают его личинок, а также такие хищные рыбы, как окунь, щука, сом, потребляющие молодь судака.

Судак - ценная промысловая рыба. Он также считается объектом любительского лова.

Acerina cernua

Ерш - небольшая рыбка, длиной 10 - 15 см, масса тела 30 - 50 г; спинной плавник соединяется с задним, глаза большие. Спина серо-зеленая с черными пятнами, бока желтоватые, брюхо беловатое. На хвостовом и спинных плавниках есть темные пятнышки. Ерш распространен в Северной и Центральной Европе, Северной и Средней Азии.

Ерш живет в реках, в протоках озер с чистой водой, богатой кислородом. Обычно держится стаями у песчаного или глинистого дна. Он избегает густых зарослей подводных растений. Ерш активен в сумерках, а днем пребывает в глубоких местах водоема. При любой опасности он своеобразно защищается: поднимает плавники с колючками, несколько отодвигает жаберные крышки, изгибает тело крючком, словом, ершится.

Питается ерш различными донными организмами: червями, личинками насекомых, моллюсками и даже потребляет икру других видов рыб. Он поедает много пищи, конкурируя в этом с более ценными рыбами, например, лещом.

Размножается ерш весной на песчаном грунте. Самка мечет довольно мелкую икру, откладывая ее несколько раз. В общей сложности она выметывает от 4 до 100 тысяч икринок.

По окончании нереста ерши отходят от берегов в более глубокие, покрытые илом участки озера или реки, которые и являются местами их обитания в остальные сезоны года.

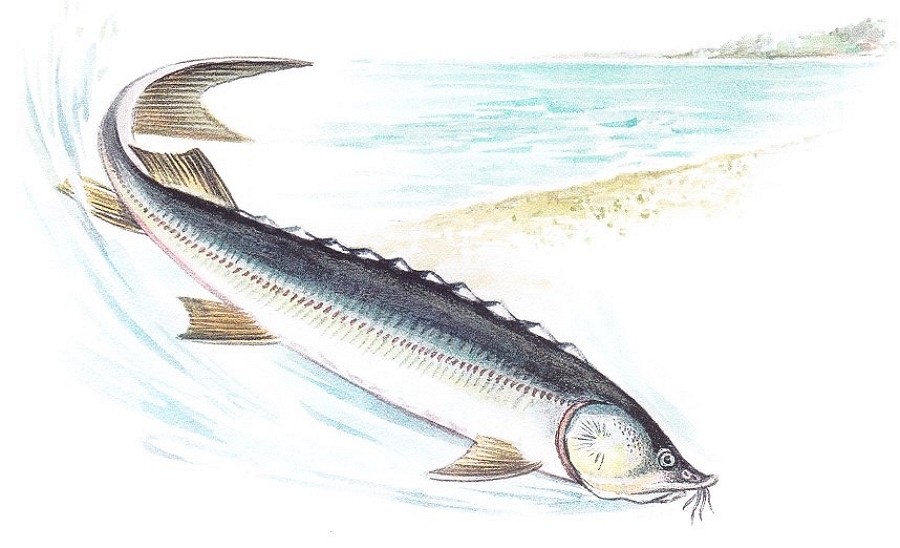

Huso huso

Белуга - одна из самых крупных наших рыб. Длина тела достигает 5 м, а масса - 1 тонны. Тело удлиненное, веретеновидное. Большой удлиненный рот расположен в нижней части головы. Рыло удлиненное, на нижней стороне его есть четыре усика с листовидными придатками. Тело, как у всех осетровых, покрыто пятью рядами костных бляшек («жучек»), между которыми рассеяны мелкие костные пластинки.

Белуга распространена в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей.

Белуга рыба проходная. Так, в Каспийском море она встречается повсеместно и кормится рыбой: сельдью, бычками, тюлькой и т. д. Для размножения заходит в реки. У белуги наблюдается нерестовый ход весной и осенью. Рыбы весеннего хода выметывают икру в том же году, когда входят в реки, а рыбы осеннего хода зимуют в реке на дне ям и к размножению приступают лишь весной следующего года.

Нерестится белуга в глубоких местах на каменистом грунте или на галечных россыпях. Икра ее клейкая, донная, общее число икринок в кладке бывает от 700 тысяч до 8 миллионов.

После нереста взрослые особи скатываются в море, где интенсивно кормятся и растут, после чего опять возвращаются в реки. Мальки первое время живут в реке, питаются планктонными организмами (дафниями, циклопами и другими), а затем, попав в море, молодь переходит к хищному образу жизни.

Белуга - ценнейшая промысловая рыба. В последнее

время численность ее в море и реках резко сократилась. Запасы ее поддерживаются

за счет искусственного разведения на рыбоводных заводах.

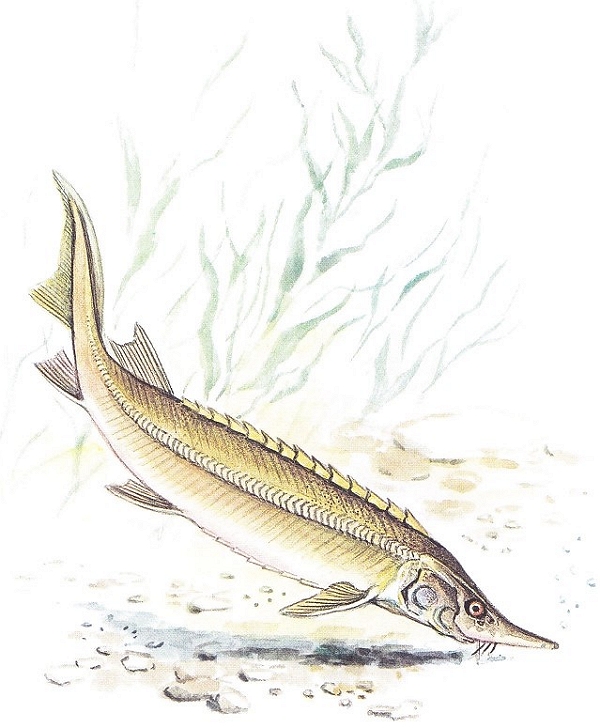

Acipenser ruthenus

Стерлядь - рыба средних размеров, длина тела до 125 см (обычно 50 - 60 см), масса 1 - 4 кг. Передняя часть головы вытянута в длинный «нос», рот в виде поперечной щели находится на нижней части головы. Впереди рта есть 4 бахромчатых усика. Тело покрыто 5 рядами костных бляшек - «жучек». Окраска серовато-бурая или темно-бурая, брюхо желтоватое, плавники серые. Стерлядь распространена в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей.

Стерлядь живет в реках. Обычно она держится в глубоких местах с быстрым течением. Питается она личинками водных насекомых, червями, моллюсками. Немалое значение в ее питании имеют различные микроорганизмы, поселяющиеся на упавших в воду деревьях.

Нерестится стерлядь в конце весны на быстринах с песчано-галечным грунтом. Темная и клейкая икра откладывается на гальку.

Плодовитость стерляди составляет 5 - 100 тысяч икринок. Стерлядь легко скрещивается с другими осетровыми, например, осетром и белугой.

Осенью стерляди собираются на глубоких участках, ямах, где проводят всю зиму в малоподвижном состоянии, не питаясь.

Стерлядь - ценная промысловая рыба, объект прудового и озерного хозяйства, подлежит акклиматизации в водохранилищах.

Acipenser guldenstadti

Русский осетр - одна из самых крупных наших рыб. Длина его тела достигает более 2 м. Масса - 12 - 24 кг, но изредка встречаются особи до 200 кг весом!

Окраска тела коричневато-песчаная. Между рядами «жучек» имеются крупные звездчатые пластинки. Рыло короткое и тупое.

Русский осетр распространен в бассейнах Каспийского, Черного, Азовского морей.

Осетр - рыба проходная. Взрослые особи обитают в море, а для размножения заходят в реки. В море они питаются крупными моллюсками, рыбой (сельдью, бычками и другими), растут и готовятся к размножению, которое происходит в реках. Известны две формы осетра: яровая и озимая. К первой принадлежат осетры, которые заходят в реки весной и размножаются в это время года. Рыбы второй группы заходят в реки осенью, зимуют в ямах, а весной следующего года приступают к размножению. Нерест осуществляется на глубине 4 - 10 м, на участках с быстрым течением и плотным грунтом. Общее число икринок в кладках колеблется в пределах от 80 до 840 тысяч штук.

Взрослые особи после икрометания уходят в море, где кормятся моллюсками, рыбой, а личинки и мальки остаются на некоторое время в реке, а затем также спускаются в море. Здесь они в течение многих лет до наступления половой зрелости ведут активную жизнь хищников. Достигнув половой зрелости, они, как и их родители, поднимаются в реки для размножения.

В природе осетр образует с белугой и стерлядью помеси, их успешно выращивают на рыбных заводах.

Русский осетр является ценным объектом промысла и, вместе с севрюгой и стерлядью, объектом промышленного рыболовства.

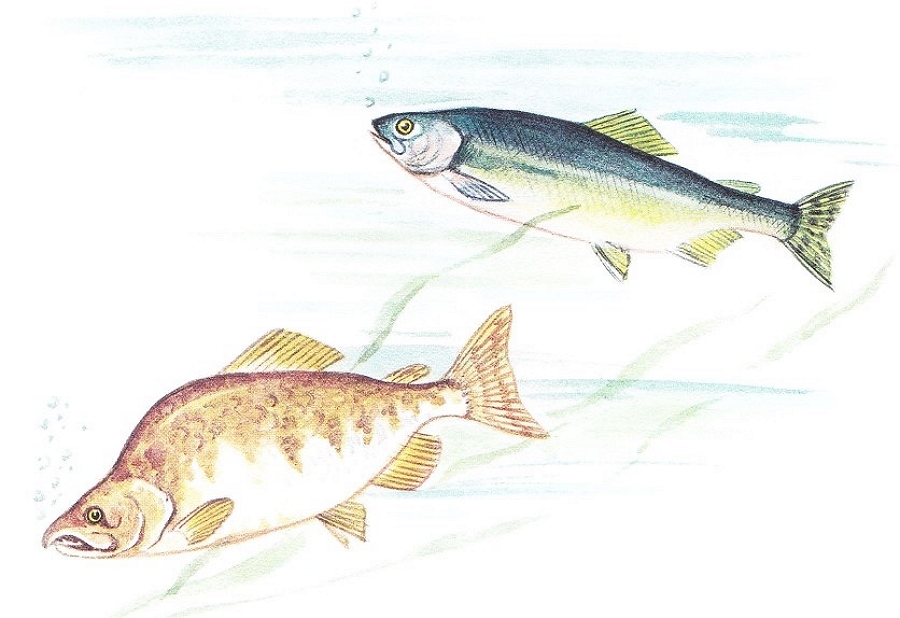

Oncorhynchus gorbuscha

Горбуша - некрупная лососевая рыба, длина тела около 70 см, масса до 3 кг. Тело покрыто мелкой чешуей.

В морской период жизни окраска тела серебристая с более темной спиной и темными пятнами на хвостовом плавнике.

Горбуша распространена в северной части Тихого океана, изредка встречается в Северном Ледовитом океане от Берингова пролива до реки Лены. Акклиматизирована в Белом и Баренцевом морах.

Горбуша - проходная рыба; в реке ее окраска темнеет, а у самцов вырастает «горб», отчего вид и получил свое название. Взрослые рыбы живут в море, кормятся ракообразными, мальками рыб, мелкой рыбой.

Для размножения горбуша заходит в реки. Там самка строит из гальки «гнезда», бугры. В них она откладывает довольно крупную, покрытую плотной оболочкой икру. Плодовитость большая - около 1,5 млн. икринок. Молодь появляется из икры примерно через 4 - 4,5 месяца и живет в гнездах, после чего сразу спускается в море. В море она интенсивно питается ракообразными, червями, быстро растет. Примерно через 18 месяцев после ухода в море горбуша опять возвращается в реки, чтобы отложить икру и погибнуть.

Горбуша - важнейшая промысловая рыба, занимает первое место по

величине уловов среди лососевых.

Oncorhynchus keta

Кета - крупная рыба, образует две переходные формы: летнюю (ход и нерест летом) и осеннюю (нерест проходит осенью). Длина тела летней формы до 80 см, осенней - до 1 м. В море окраска кеты серебристая, а в реке буровато-желтая, с темно-лиловыми или малиновыми полосами.

Кета широко распространена в северной части Тихого океана.

В реках у кеты происходят изменения во внешнем виде. Она утрачивает серебристый блеск, спина темнеет, а на боках появляются лиловые или темные поперечные полосы, кожа уплотняется, челюсти удлиняются и изгибаются, на них вырастают крючковатые зубы.

В период нереста самка откладывает около 4 тысяч икринок вблизи берега, на участки с галечным грунтом. Обычно перед икрометанием самка делает «ямку» - «гнездо», в которую откладывает икринки, а самец поливает их молокой. После этого ямка закрывается галькой, и образуется нерестовый бугор. Развитие зародышей в икринках зависит от температуры: при температуре 10° С оно длится около двух месяцев, а при более низкой - 4 - 5 месяцев. Выклюнувшиеся личинки первое время находятся в гнезде, а весной превращаются в мальков, которые, не задерживаясь в реке, скатываются в море. Питаются мальки мелкими ракообразными, червями. Взрослые рыбы в море кормятся крупными ракообразными, моллюсками, мелкой рыбой.

Кета - одна из важных промысловых рыб, ценится ее

мясо и икра (красная).

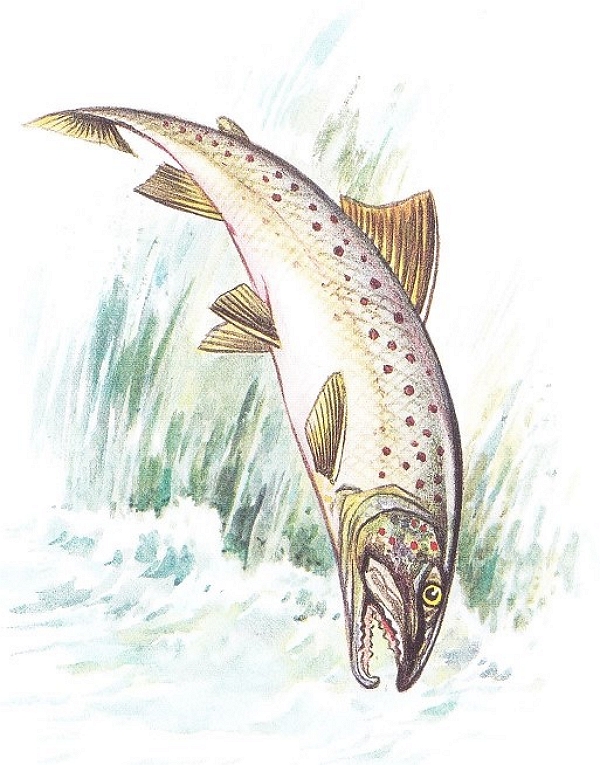

Salmo salar

Семга - крупная рыба, длиной до 1 м и массой до 24 кг, однако обычно она имеет вес 5 - 12 кг. Стройное тело покрыто мелкой чешуей. Спина с синим отливом, бока серебристые с металлических блеском и многочисленными темными Х-образными пятнами, брюхо розовато-белое. Семга распространена в реках, впадающих в северную часть Атлантического океана и в западную часть Северного Ледовитого океана.

Семга - рыба проходная. Взрослые особи живут в море, а для нереста поднимаются в реки. Различают две разновидности семги: осеннюю и летнюю. Первая из них начинает входить в реки летом, но интенсивный ход осуществляется осенью. Зиму рыбы этой разновидности проводят в реках, в ямах, а весной продолжают свое движение вверх по реке. Ко времени нереста внешний вид семги меняется. Она темнеет, на боках ее появляются красные пятна, у самцов увеличиваются зубы, нижняя челюсть удлиняется и становится крючкообразной, отчего рот не закрывается. В реке семга не питается, она живет за счет запасов, накопленных в море. Икрометание происходит в местах с быстрым течением на каменистом или песчаном грунте. Самка предварительно вырывает хвостом яму длиной 2 - 3 м и в нее откладывает крупную красноватого цвета икру, а самец, неотступно следующий за ней, поливает икринки молокой. После этого самка хвостом зарывает яму. После нереста обессиленные взрослые рыбы сносятся течением вниз, хотя значительная часть их гибнет. Оставшаяся часть достигает моря, интенсивно питается и восстанавливает свои силы. Примерно через две недели из оплодотворенных икринок выклевывается молодь, которая 2 - 3 года живет в местах своего рождения. В это время молодые семги питаются личинками водных насекомых, ракообразных, червями.

Семга - ценный объект промысла.

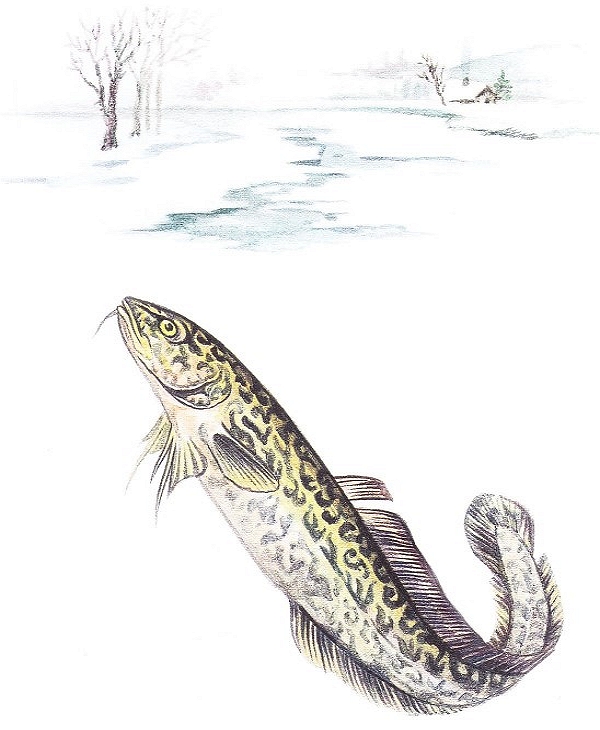

Lota lota

Налим - единственная пресноводная рыба среди тресковых. Тело его удлиненное, покрыто мелкой чешуей. Длина до 1 м, а масса достигает 30 кг.

Окраска тела коричневато-оливковая. На теле и на плавниках могут быть более темные разводы. Брюшная сторона белая. Налим распространен в реках и озерах Европы и Азии.

Налим живет в реках, больших проточных озерах с чистой водой, каменистым или песчаным грунтом. Держится он обычно у дна, забираясь под камни, коряги, в норы под обрывистыми берегами. Эта рыба холодолюбивая, поэтому зимой она наиболее активна.

Питается налим ершами, окунями, ракообразными, за которыми охотится в основном ночью, не только на глубинах, но и на мелководье. Как у всех ночных рыб, у налима хорошо развиты слух и обоняние, с помощью которых он ориентируется в местах обитания.

Размножается налим зимой. Вблизи берега самка откладывает на твердый грунт от 300 до 430 тысяч икринок. К весне из оплодотворенных икринок выходят личинки, которые держатся тут же, на дне, скрываясь за камнями, корягами и в других укрытиях, до тех пор, пока не прогреется вода. Подросшая молодь уплывает затем в более глубокие места водоема, где кормится мелкими ракообразными и червями.

Налим - ценная промысловая рыба; в основном его

добывают в реках Сибири.

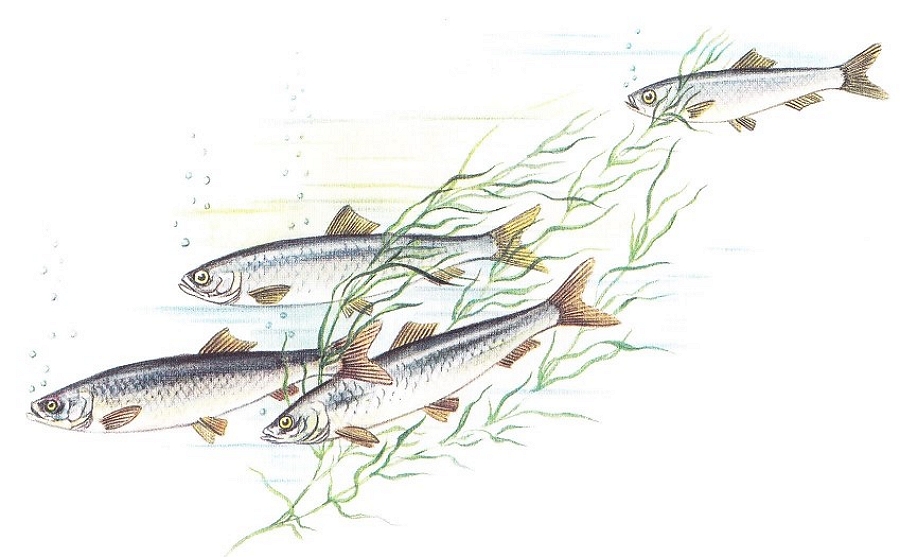

С Clupea harengus

Атлантическая сельдь - одна из морских рыб. Ее стройное, изящное тело достигает в длину 40 см. Окраска с боков серебристая, спина темно-синяя или зеленоватая. Грудные плавники короткие, а рот большой.

Атлантическая сельдь распространена в северо-восточной части Атлантического океана, в Баренцевом море, в небольшом количестве - в Белом море.

Атлантическая сельдь живет в поверхностных водах морей и океана, держится небольшими стаями, активно кочующими в поисках пищи и нерестилищ. Питается сельдь мелкими ракообразными, рыбой, пищу схватывает ртом снизу.

Половой зрелости сельдь достигает в возрасте 4 - 6 лет. Нерест проходит обычно на глубине 100 - 250 м. Самка откладывает икру в количестве от 14 до 33 тысяч икринок на песчаное дно океана. Самец тут же оплодотворяет икру. Вылупившиеся из оплодотворенных икринок мальки уплывают в море, где кормятся личинками рачков, моллюсками и другими мелкими животными. Взрослые особи после нереста большими стаями кочуют в открытом море, где они интенсивно кормятся ракообразными и другими видами рыб. Сама же сельдь является кормом для таких хищных рыб, как сайда, треска, пикша, которые обычно странствуют вслед за своими жертвами.

Атлантическая сельдь - ценнейшая промысловая рыба, особенно

вкусная в соленом виде.