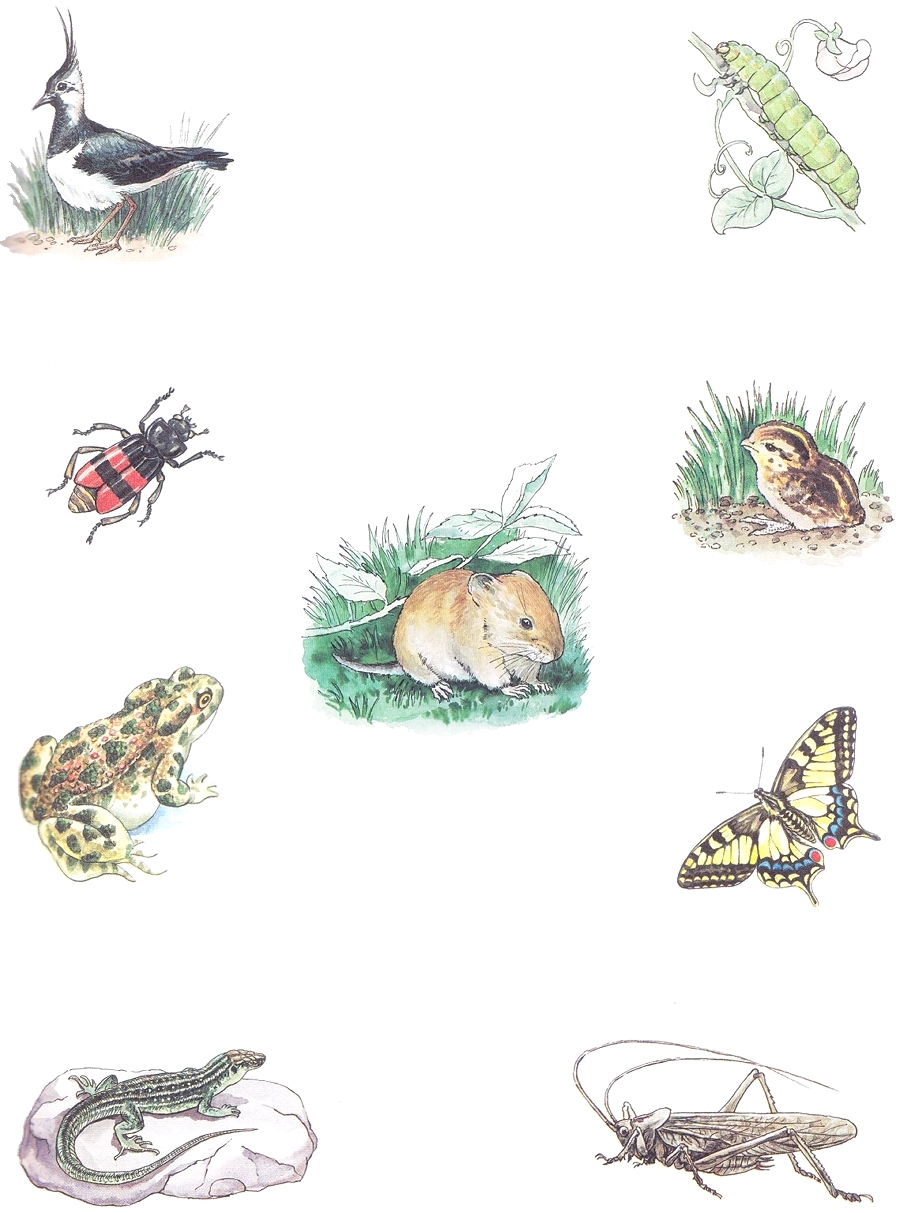

Животные луга

Как приятно пройтись летом по цветущему лугу, поваляться в зеленой траве! Но, совершая такие прогулки, мы, как правило, не задумываемся о многообразии живых существ, окружающих нас. А ведь луг является домом для целого ряда насекомых, птиц, грызунов, земноводных. Прислушайтесь повнимательнее, и вы услышите стрекотание кузнечика, жужжание шмеля, пение жаворонка. Присмотритесь хорошенько, и заметите в траве лягушку, ящерицу или мышь.

Каждый обитатель этого большого дома не похож на остальных, имеет свои особенности, свои привычки. Хотите узнать о них поподробнее? Тогда прочитайте этот раздел. А потом, снова оказавшись на лугу, попробуйте отыскать тех насекомых, птиц и зверей, о которых вы узнали. Это и интересно, и полезно.

Уважаемые родители! Советуем вам тоже прочитать этот раздел. Тогда вы не попадете в неловкое положение и сможете ответить на все вопросы вашего ребенка, которые могут возникнуть у него во время прогулок по лугу.

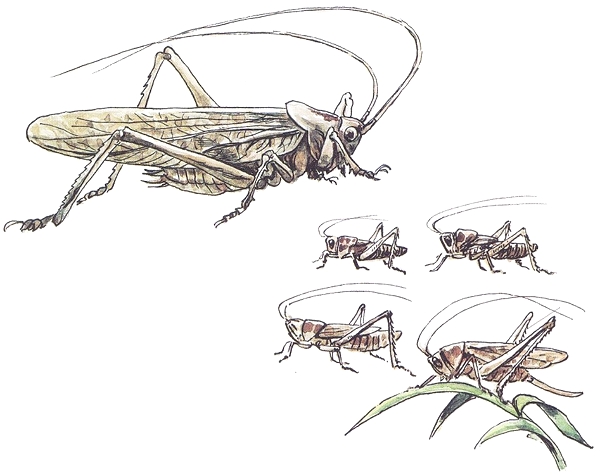

Decticus verrucivorus

Крупное насекомое, длина тела 28 - 39 мм; окрашен в светлый или темно-зеленый цвет с большим количеством бурых пятен. Нередко бывает сплошь бурым с более темными пятнами. Распространен серый кузнечик в Европе (кроме Севера), на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Серый кузнечик - обитатель хорошо прогреваемых солнцем участков лугов, полей, опушек леса. Свое присутствие в ясные летние дни выдает стрекотанием. Эти звуки издают самцы, так как только они имеют на надкрыльях своеобразный звуковой аппарат. Кузнечики обычно ползают в траве с помощью всех шести ног, причем могут хорошо передвигаться и по отвесной поверхности. Будучи потревоженными, они обычно прыгают, с силой отталкиваясь длинными задними ногами и раскрывая крылья, которые служат парашютом и способствуют удлинению прыжка. Есть у этого кузнечика и еще одна особенность: когда хищник схватывает его задние ноги, те отламываются, что позволяет кузнечику «уйти» от врага.

Серый кузнечик питается разнообразной пищей: насекомыми, которых

ловит на растениях, а также листьями, семенами и ягодами. В конце лета наступает

период размножения. Самки с помощью длинного яйцеклада откладывают яйца в почву

на небольшую глубину. Яйца зимуют, а весной появляются личинки, которые очень

похожи на кузнечиков, но гораздо меньше и бескрылые. Развитие личинок

продолжается примерно 50 - 70 дней. Личинки вначале держатся выводком, но по

мере роста расселяются.

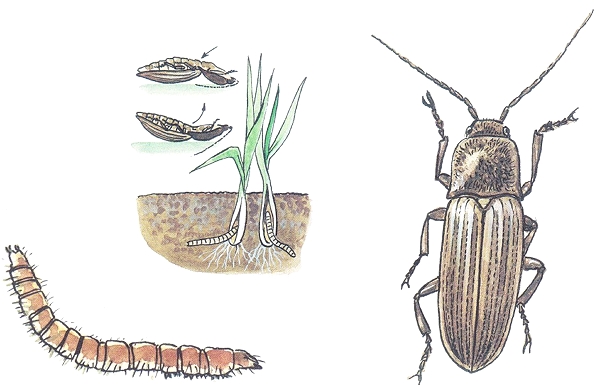

Agriotes lineatus

Небольшой жук длиной 7,5 - 11 мм; тело продолговато-плоское, буроватой окраски; надкрылья более светлые, полосатые; ноги короткие.

Распространен щелкун полосатый по всей Европе (кроме тундры), Азии (кроме пустынь).

Шелкун полосатый летом встречается на лугу, опушке леса, лесной поляне, в поле. Везде он спокойно держится на растениях, медленно переползая с одного побега на другой. Для него, как и всех щелкунов, характерно приспособление к совершению прыжков. Если он почему-либо окажется на спине, то будет не в состоянии перевернуться, пользуясь своими короткими ногами. Для этого у него есть особый способ: он внезапно подскакивает вверх, сопровождая прыжок громким щелчком. Отсюда и название.

Летом щелкуны обычно обитают в траве или на листьях кустарников. Питаются растительной пищей, в основном листьями злаковых и бобовых. Самка откладывает яйца в поверхностный слой почвы в виде кучек, по 3 - 5 яиц в каждой. Всего за сезон она откладывает около сотни яиц, из которых со временем появляются на свет личинки, которые живут в почве. Эти личинки называют проволочниками, так как тело их плотное, цилиндрической формы, красно-бурого цвета, похожее на отрезок ржавой проволоки. Щелкуны, живущие в поле, на огороде, наносят большой вред культурным растениям.

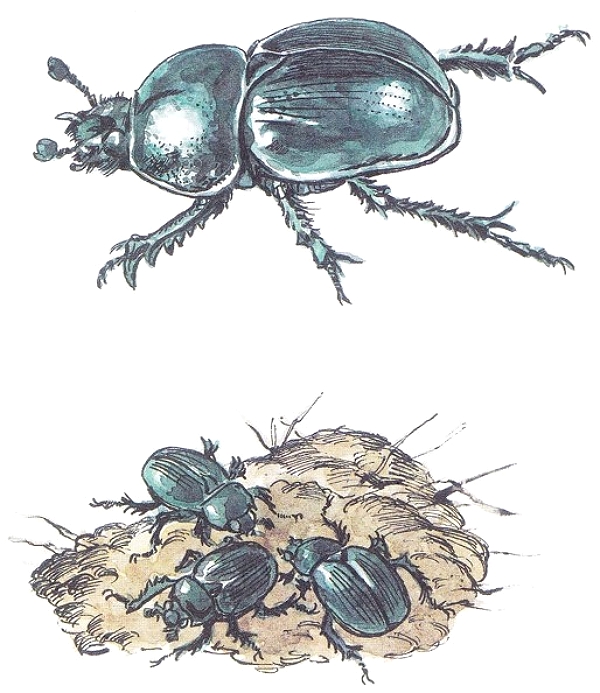

Geotrupes stercorarius

Крупный жук, длиной 16 - 27 мм. Его тело овальное, сверху выпуклое. Окраска тела темная, почти черная, с металлическим оттенком. На надкрыльях семь глубоких бороздок. Передние ноги копательные.

Навозник обыкновенный широко распространен в Евразии (кроме тундры и пустынь).

Обыкновенный навозник живет на лугу, выгонах, у дорог. Жуков этого вида можно обнаружить под кучкой навоза, оставленной лошадью или коровой. Наиболее активны навозники во второй половине дня. В это время они летают, сопровождая свой полет громким гудением. С помощью обоняния они разыскивают кучки навоза и под ними приступают к рытью норки. В норку ими заносится навоз, который затем утрамбовывается в длинные «колбаски». В нижнюю часть колбасок самка откладывает яйцо. Из яйца появляется крючковидная личинка. Она питается заготовленным навозом, растет и зимует. Весной личинка превращается в куколку, из которой выводится жук. Жук, как и личинка, питается навозом. Потребляя навоз, обыкновенный навозник выполняет важную санитарную роль, а закапывая его в почву, способствует повышению ее плодородия.

Наблюдениями установлено, что навозники могут служить живым

барометром. В тихие, теплые вечера они с громким гудением летают, разыскивая

кучки навоза, а в холодную погоду или перед дождем остаются в норках.

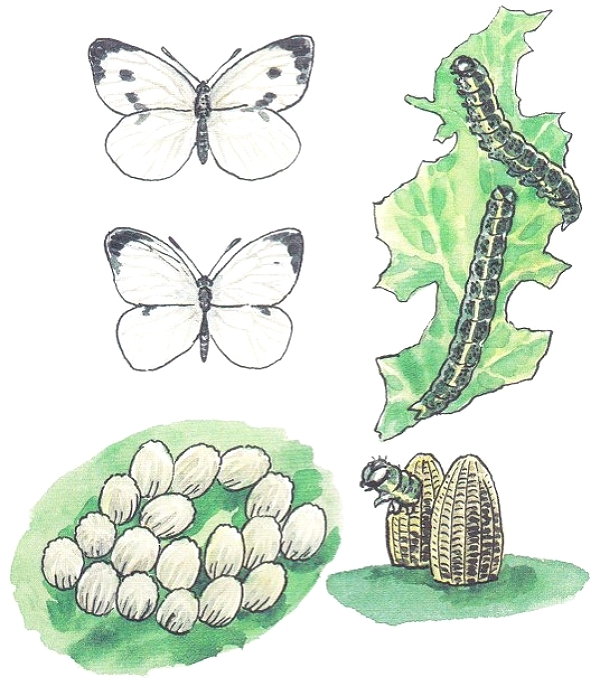

Pieris brassicae

Дневная бабочка с размахом крыльев 50 - 60 мм. Верхняя сторона крыльев густо-белая. Вершины передних крыльев черные, а у самки посредине еще два черных пятна. Нижняя сторона задних крыльев желтовато-зеленая с легким темным налетом. Ноги слабые.

Капустная белянка распространена по всей Европе, в Азии (кроме Сибири, Средней Азии) и в Северной Америке.

Капустница чаще встречается на лугах, полях, по оврагам, на огородах. Ее появление весной совпадает с цветением сурепки, дикой редьки. Порхающая над растениями самка ищет, куда отложить яйца. При благоприятных условиях она откладывает до 250 бочонковидных бледно окрашенных яиц на обратную сторону листьев. Примерно через неделю из яиц выходят охристые гусеницы, которые в отличие от бабочки кормятся мякотью листа и держатся небольшими скоплениями. По мере роста они расползаются по всему листу, линяют и становятся синевато-зелеными стремя продольными желтыми полосами и множеством черных точек.

Взрослые гусеницы живут поодиночке. В конце лета они окукливаются на стволах деревьев, заборах и прочих предметах. Окраска куколок соответствует тому фону, на котором они находятся, что делает их малозаметными. В состоянии куколки капустница перезимовывает, и следующей весной из куколки выходит бабочка.

В течение лета в южных районах нашей страны у капустной белянки бывает два поколения. Гусеницы второго поколения обычно развиваются на культурных крестоцветных (капусте, репе, брюкве и т. п.).

Нередко капустница интенсивно размножается, и в

этом случае она может нанести значительный урон полеводству и огородничеству.

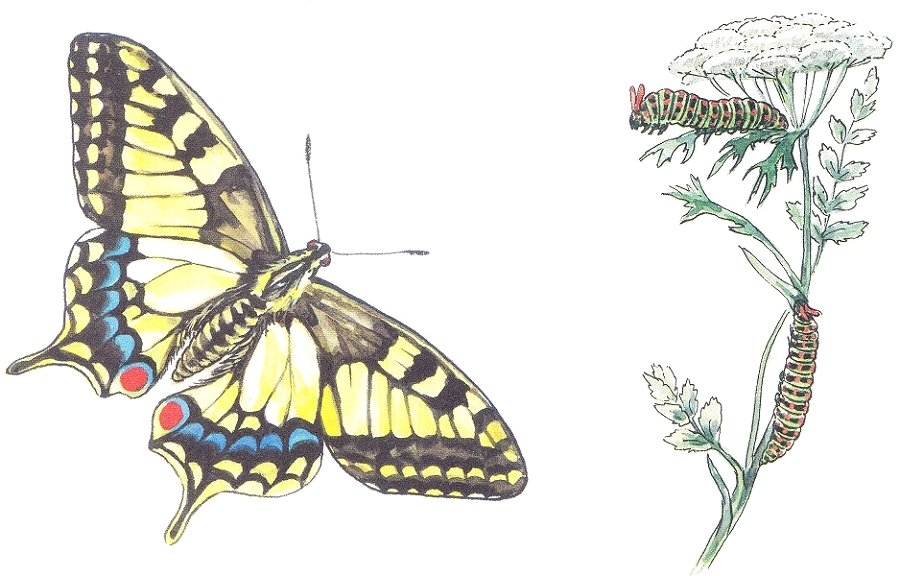

Papilio machaon

Одна из крупных и красивых дневных бабочек. Размах крыльев около 70 мм. Особую красоту этой бабочке придают крупные и необычной формы крылья. Они темно-желтые с четким рисунком, состоящим из наружной темной каймы и больших пятен. На задних крыльях широкая черная кайма с синеватыми пятнами, а у их внутреннего нижнего угла есть красное пятно. Снаружи задних крыльев имеются «шпоры».

Махаон широко распространен в Европе, Азии (кроме тропических областей), известен даже жителям Аляски.

Махаон летает на лугах, полянах и опушках леса. Бабочки появляются дважды в году: первое поколение в мае-июне, второе в июле-августе.

Жизнь махаона связана с зонтичными растениями (дикой морковью, укропом, горичником и др.). На эти растения самка откладывает яйца. Позже из них появляются гусеницы. Они крупные, толстые, зеленого цвета, с черными поперечными полосками и красными точками на каждом членике.

Эти гусеницы питаются побегами зонтичных растений и обладают своеобразным защитным приспособлением. Стоит их потревожить, как они вбирают голову, а рядом с ней вытягивают мясистые красные «вилки» и издают неприятный запах, отпугивающий врагов (птиц, насекомых).

Со временем гусеницы превращаются в куколок зеленого или бурого цвета.

В последние годы численность махаона местами сильно снизилась, и

он внесен в Красную книгу.

Polyommatus icarus

Некрупная бабочка: размах крыльев 25 - 35 мм. У самца крылья сверху голубые, с узким черным краем, а у самки темно-бурые с голубым налетом у корня крыла и рыжими краевыми лунками. Снизу крылья у обоих полов серые со множеством черных глазчатых пятен. Передние ноги несколько укорочены.

Голубянка-икар широко распространена на территории нашей страны как в европейской части, так и в Азии (Сибирь, Дальний Восток).

В течение лета бабочку этой голубянки можно встретить летающей по лугам, опушкам и полянам лиственных лесов. Она питается с помощью хоботка нектаром бобовых растений (дрока, донника и др.). В начале лета приступает к размножению. Самка откладывает яйца на те же бобовые растения, нектаром цветков которых она кормится. При благоприятных условиях примерно через неделю из яиц появляются личинки-гусеницы. Они небольшие, короткие, зеленого цвета, с желтой полосой вдоль спины и имеют своеобразную форму: спинка у них сильно выпуклая, а брюшко плоское, т. е. по внешнему виду они похожи на мокриц. Питаются эти гусеницы тоже бобовыми, но не нектаром, а листьями (клевера, дрока), так как имеют грызущий ротовой аппарат. Окукливание гусениц тоже происходит на бобовых. Куколки с помощью паутины прикрепляются к растениям.

Иногда голубянка-икар дает два поколения: одно в мае-июне, а второе - в июле-сентябре.

Голубянка-икар ценится как опылитель цветков

многих не только диких, но и культурных бобовых растений.

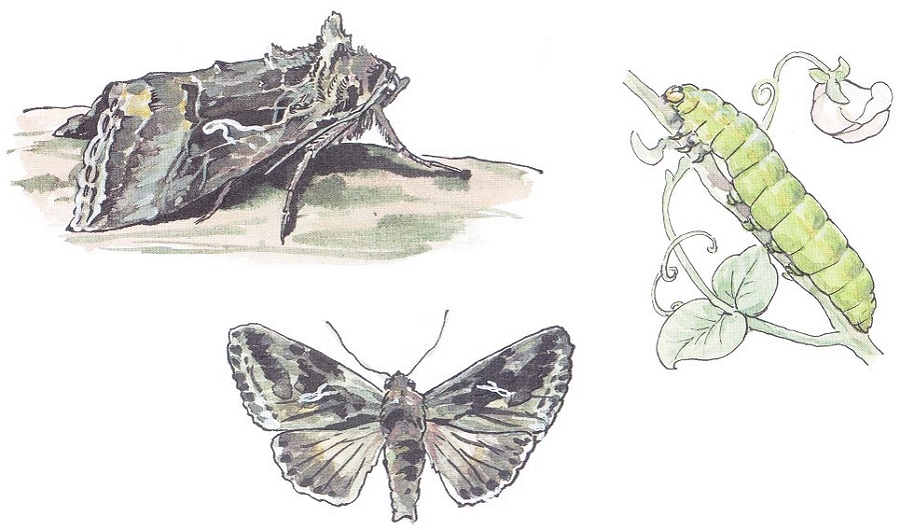

Plusia gamma

Одна из ночных бабочек. Передние крылья узкие, их цвет от коричнево-серого до темно-бурого и даже фиолетово-бурого. Задние крылья серые с широкой буроватой каймой. На передних крыльях, кроме обычных для совок круглых и почковидных пятен, имеется белое блестящее пятно в виде греческой буквы гамма. Размах крыльев 40 - 48 мм.

Совка-гамма широко распространена в Европе, Азии (кроме Забайкалья, Якутии и Камчатки).

С ранней весны до поздней осени на лугах, опушках леса, полянах, в поле можно встретить совку-гамму. Она летает не только ночью, но и днем в поисках различных растений из семейств сложноцветных, крестоцветных и губоцветных, например, пастушьей сумки, дикой редьки, одуванчика, василька и других. Эта бабочка питается нектаром цветков растений. Они же служат самкам и местом откладки яиц. Всего каждая самка откладывает на листья около 500 яиц. Примерно через неделю из яиц выходят личинки-гусеницы. Они имеют зеленую окраску с тонкими белыми линиями на спине и желтыми полосками по бокам тела и живут открыто, питаясь листьями растений, растут и несколько раз линяют. Взрослая гусеница тут же на растении сооружает рыхлый кокон, в котором превращается в куколку. В фазе куколки совка-гамма зимует под растительными остатками или под верхним слоем почвы.

В годы массового размножения совка-гамма переходит на культурные

растения поля, огорода, нанося им большой ущерб. Особенно сильно страдают от нее

такие важные сельскохозяйственные растения, как лен, сахарная свекла, картофель,

овощные культуры.

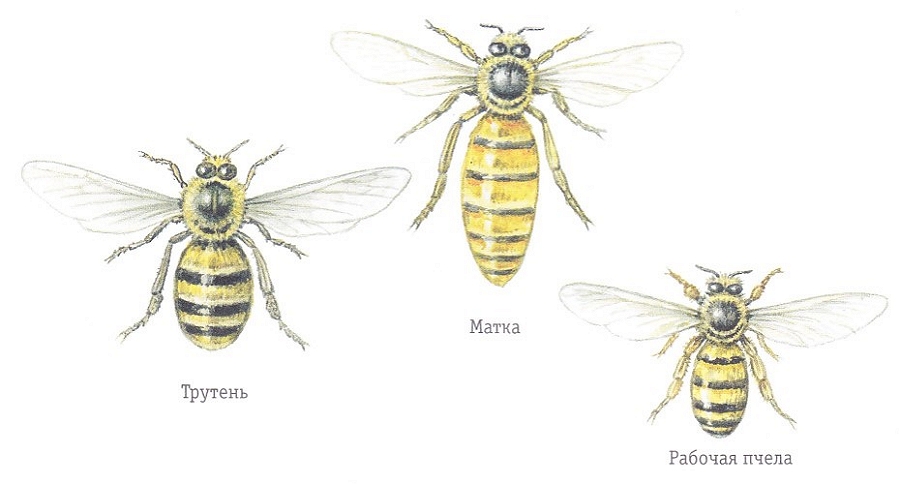

Apis mellifera L

На цветущих лугах часто можно увидеть медоносных пчел. Их можно считать одомашненными животными. В далеком прошлом медоносные пчелы жили в в дуплах деревьев. Около 4 - 5 тысяч лет назад люди приручили пчел, и теперь они обитают в особых домиках-ульях. Пчел содержат для получения ценных питательных продуктов: меда, воска, прополиса, пчелиного маточного молочка.

Медоносная пчела - это общественное насекомое, она не может жить одна, вне семьи. В состав пчелиной семьи входят матка, трутни и рабочие пчелы. Наиболее крупная среди пчел - матка, длина ее тела 15 - 26 мм, у нее длинное брюшко и большие крылья. Функции матки - откладывать яйца, из которых развиваются новые пчелы. Матка живет от 3 до 5 лет. Трутни - это самцы, они тоже крупные, с большими крыльями и толстым брюшком. Трутни живут в улье только одно лето и участвуют в продолжении рода. Больше всего в семье рабочих пчел (недоразвитых самок).

Роль рабочих пчел в жизни пчелиной семьи чрезвычайно важна и разнообразна: они строят соты, вентилируют улей, ухаживают за личинками и маткой. Они собирают с цветков пыльцу, перерабатывают нектар в мед, наполняют им соты, кормят личинок, выгоняют из улья трутней. Живут рабочие пчелы недолго, около месяца. Однако их численность в улье не уменьшается. Матка все лето откладывает в ячейки яйца, из которых появляются новые пчелы.

В настоящее время выведено много разновидностей пчел - это среднерусские лесные пчелы, серые горные кавказские, украинские, степные, - каждая из них характеризуется приспособленностью к местным условиям и определенной продуктивностью.

Пчелы ценны не только производимой продукцией, они участвуют в опылении многих цветковых растений, в том числе сельскохозяйственных, и тем самым способствуют повышению их урожайности.

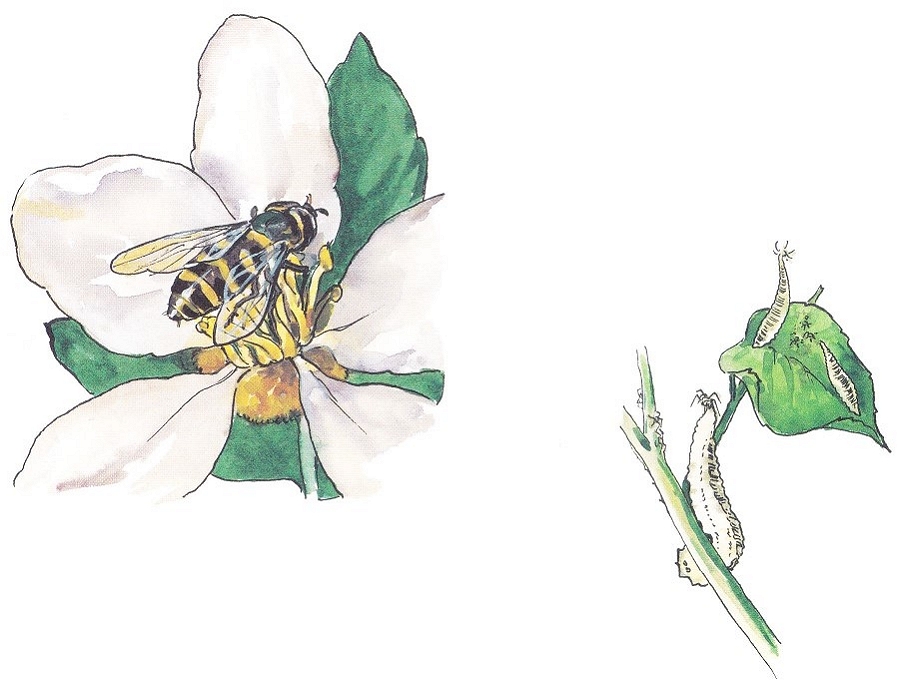

Syrphus ribesii

Цветочная муха среднего размера, длиной 10 - 12 мм. Грудь темная с металлическим оттенком; брюшко тоже темное с желтыми полулунными пятнами на каждом его членике. Глаза без волосков. Хоботок умеренной длины; ноги короткие. Внешним видом напоминает мелких ос.

Широко распространена в Евразии и Северной Америке, кроме Крайнего Севера.

Обыкновенную журчалку часто можно встретить в ясные жаркие дни на зонтичных растениях луга, лесных полян, полей и огородов, например, на дикой моркови, петрушке, сныти, анисе, кориандре и др., так как нектаром цветков этих растений она питается. Как все цветочные мухи, эта журчалка маневренно летает и может во время полета «повисать» в воздухе. Птицы ее не трогают из-за сходства с осами, имеющими жало.

Личинки обыкновенной журчалки живут на листьях открыто и имеют своеобразный внешний вид. Тело удлиненное, выпуклое сверху, суженное спереди и плоское снизу. Личинки гибки, могут вытягивать и удлинять свое тело, сильно сжиматься, если до них дотронуться. Своими движениями они напоминают маленьких пиявок, но имеют зеленоватую окраску. Пищей личинкам служат тли, и найти их можно на растениях, пораженных тлей. Ползая по листу, заселенному тлями, личинки хватают и высасывают их. Они очень прожорливы: наблюдениями установлено, что за день одна личинка поедает свыше 200 тлей.

Личинки окукливаются тут же, на листьях, коконы имеют вид застывших капель смолы или древесного сока.

Обыкновенная журчалка считается полезным насекомым для полевых и

огородных культурных растений.

Rana temporaric

Размером от 70 до 100 мм, морда тупая, небольшой пяточный бугор. В окраске верхней части тела преобладают светло-бурые и темно-коричневые тона. Брюшко грязно-белое или желтоватого оттенка. На висках от глаза и почти до плеча имеется темное пятно. По всему телу разбросаны мелкие бурые и черноватые пятна, красноватые и белые точки, образующие причудливый рисунок. Травяная лягушка распространена в Европе, кроме Пиренейского полуострова, в Азии до Урала.

Травяная лягушка обитает на лугах, лесных полянах, опушках, на увлажненных вырубках. Везде ведет наземный образ жизни, с водоемами связана в период размножения, активна в сумерки и ночью. А днем лягушки поодиночке или группами затаиваются в траве, под листьями, камнями или на пнях. Питаются в основном наземными насекомыми, червями, пауками.

Ранней весной лягушки пробуждаются от спячки и собираются в ближайших водоемах, где происходит спаривание и откладка самкой икры в виде комка. Примерно через 10 дней из икринок выводятся головастики. Они сначала с помощью присоски прикрепляются к студенистой массе икринок, а позднее к водорослям. Первый месяц живут колониями, а затем рассеиваются по мелководью и ведут одиночный образ жизни. В первое время головастик напоминает маленькую рыбку. Он питается преимущественно растительной пищей. Развитие головастика длится около двух месяцев. За это время он растет, развивается и превращается в лягушонка, который покидает водоем и начинает вести жизнь на суше. Но рост лягушки продолжается в течение трех лет; именно в этом возрасте наступает ее половозрелость.

Зимует травяная лягушка в различных не-промерзающих водоемах.

Травяная лягушка играет существенную роль в

природе как потребитель растительноядных насекомых и как объект лова для многих

зверей и птиц.

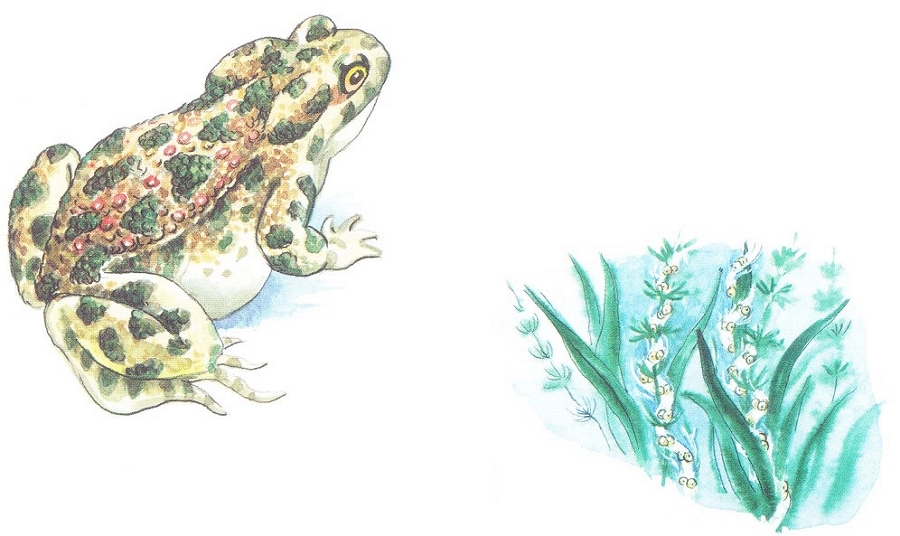

Bufo viridis

Размером 70 - 75 мм, максимальная длина - 140 мм. Кожа бугорчатая, по бокам головы расположены ядовитые железы. Тело сверху окрашено в светло-зеленые тона с крупными темно-зелеными пятнами, окруженными черной каймой и часто с красными точками посредине. Распространена зеленая жаба в Европе, кроме Пиренейского полуострова, в Средней Азии (юг Сибири, Иран, Турция, Афганистан, Западная Монголия, Западный Китай), в Северной Африке.

Зеленая жаба обитает в смешанных и лиственных лесах, на лугах, в степи и даже в пустыне. Занимает наиболее сухие места обитания, недоступные для других земноводных, ведет наземный образ жизни, кроме периода размножения. Наиболее активна эта жаба в сумерках и ночью. В это время она кормится в основном наземными насекомыми (жуками, кузнечиками, гусеницами, клопами, муравьями и др.). Передвигается небольшими прыжками, так как задние ноги короткие, с недостаточно развитой мускулатурой. Единственным средством защиты этого животного являются ядовитые железы. Если хищник схватывает жабу, то из ее желез выделяется вещество со своеобразным запахом, горьким вкусом и жгучим рвотным действием, от чего тот ее бросает. Для человека ядовитые выделения зеленой жабы не опасны.

Ранней весной зеленая жаба живет в водоемах, где она размножается. Самцы появляются в водоемах раньше самок и начинают издавать мелодичные трели. Икру жабы откладывают недалеко от берега длинными шнурами, в которых содержится до 12 000 икринок. Такие шнуры размещаются на подводных предметах или на дне водоема. Через 5 - 6 дней при благоприятных температурных условиях из икринок выводятся головастики. Сначала они прикрепляются к студенистой массе шнуров, а затем к подводной растительности. В это время они питаются растительной пищей.

Зимует жаба в норах грызунов, под камнями, в ямах.

Lacerta agilis

Имеет средние размеры, длина ее тела 9 - 11 см, хвост примерно в 1,5 раза длиннее тела. Тело покрыто мелкой чешуей, щитками, зернышками. Самцы обычно зеленые или зеленовато-бурые, а самки буровато-серые. В зависимости от характера мест обитания окраска их тела может несколько различаться, но всегда сохраняется типичный рисунок из полос и пятнышек. Прыткая ящерица широко распространена в лесной и лесостепной зонах нашей страны, кроме Крайнего Севера.

Живет прыткая ящерица в сухих прогреваемых участках луга, лесных полян, опушек, рощ, сада. Она оправдывает свое название быстротой движений. Поймать ее нелегко, так как она очень осторожна и, потревоженная, быстро убегает.

В средней полосе нашей страны прыткая ящерица пробуждается весной. Питается в основном насекомыми: жуками, кузнечиками, гусеницами, и другими мелкими беспозвоночными животными. В поисках пищи ей нередко приходится взбираться на крутые склоны, ветви кустарника или дерева. В этом ей помогают острые коготки лап. Добычу она схватывает челюстями, затем разминает ее ими, освобождая от твердых частиц, а потом заглатывает целиком. Своеобразно защищается прыткая ящерица: если враг схватит ее за конец хвоста, то она, убегая, оставляет его в пасти врага. Позднее хвост вновь отрастает.

В период размножения эти ящерицы держатся парами и поселяются в норках, которые выкапывают лапами, или занимают норки других животных. Самка откладывает от 5 до 11 яиц в неглубокую норку. Потомство появляется в основном в середине лета.

Зимует прыткая ящерица в летних норах, вход в

которые она закрывает сухими листьями и землей.

Coturnix coturnix

Размером несколько крупнее скворца. Общая окраска верхней части тела охристо-бурая с темными и светлыми полосками. У самца весной горло черное, а осенью белое. Грудь и зоб у него охристо-рыжие. У самок и молодых птиц зоб и грудь сероватые с бурыми пятнышками. Распространен обыкновенный перепел очень широко - встречается на территории Европы, Азии, в Северной и Южной Африке. Птица перелетная, зимует в северных частях тропической Африки, в Аравии, Индии, Южном Китае.

Обыкновенный перепел населяет открытые пространства: луг, поле, поляны, опушки леса, степь. Ведет наземный образ жизни как в период гнездования, так и на зимовках. Всюду он редко поднимается на крыло, и от врагов спасается либо быстрым бегом, либо затаиванием в густой траве.

В районы гнездования возвращается в середине весны. В это время часто можно услышать характерный крик самца, который передается словами «подь-полоть, подь-полоть...». Гнездится перепел на земле, в небольшой ямке на лугу, в поле. Иногда располагает гнездо под защитой кустов бурьяна или густой травы. Изнутри оно выстилается сухой травой, корешками, конским волосом. Полная кладка содержит 12 - 16 яиц бурой окраски, усеянных пестринами. Насиживает кладку только самка. Она очень плотно сидит, почти не слетая с гнезда. Примерно через 17 - 20 дней вылупляются птенцы, покрытые желтовато-серым пухом. 0 них продолжает заботиться тоже самка: обогревает, водит за собой в поисках корма, защищает от хищников.

В конце лета перепела отлетают на зимовку.

Обыкновенного перепела считают полезной птицей как истребителя

насекомых-вредителей. Объект спортивной охоты.

Falco tinnunculus

Небольшой сокол, размером с голубя. У самца верх головы и шеи - серый, спина рыжая с темными пестринами, грудь и брюхо - рыжевато-серые с редкими продольными пестрина-ми; нижняя часть горла беловато-желтая, хвост серый, на конце его есть узкая белая полоса, а впереди - черная. Самка сверху рыжая с узкими темными продольными полосами на голове и широкими поперечными пестринами на спине; низ оперения более светлый. Распространена пустельга по всей Европе, Средней Азии, Западной Сибири и в Северной Америке.

Обыкновенная пустельга обитает всюду, где леса и перелески чередуются с открытыми пространствами: лугами, полями, поймами рек. В места гнездования прилетает ранней весной. Целыми днями она низко летает над лугом или полем, высматривая мышей, ящериц, крупных насекомых - свой основной корм. Временами она как бы повисает в воздухе на одном месте, трепеща крыльями. Затем внезапно падает на землю и схватывает замеченную жертву. В этом ей помогают острое зрение и сильные лапы, снабженные острыми когтями.

Гнездится пустельга на одиноко стоящем дереве, а нередко и на обрывистых берегах рек и даже скалах. В кладке 4 - 5 яиц желто-коричневого цвета, густо усеянных крапинками. Насиживают яйца оба родителя в течение месяца. Примерно столько же птенцы проводят в гнезде. О них также заботятся оба родителя. Однако роли их в воспитании молодых птиц неодинакова: самец добывает корм и приносит его к гнезду, а самка обогревает птенцов и оделяет их кормом. Птенцы питаются насекомыми, мышами, полевками. Наблюдениями установлено, что птенцы очень прожорливы: за лето родители им приносят не менее 570 полевок и мышей - вредителей культурных растений. Поэтому обыкновенную пустельгу считают полезной для сельского хозяйства птицей.

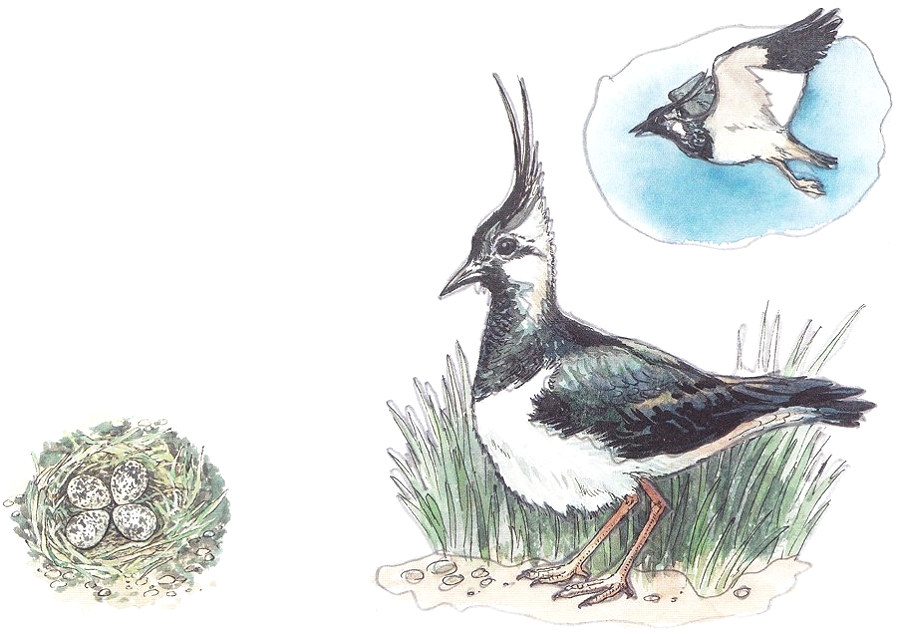

Vanellus vanellus

Один из многочисленных куликов, размером с голубя. От других куликов отличается преобладанием в оперении самцов черно-белой окраски. На затылке есть хохолок из нескольких узких перьев. Клюв довольно короткий и прямой, а крыло широкое и тупое. У самки на подбородке и горле имеются белые перья, а крылья - более широкие и тупые по сравнению с крыльями самца.

Распространен чибис на территории Европы, кроме Северо-Восточной Греции, и в Азии; зимует в Англии, на востоке Франции, в Северо-Западной Африке и Юго-Восточной Азии.

Чибис населяет сырые луга, травянистые болота, поля. На родину, в места гнездования, прилетает ранней весной, когда на лугах и полях еще лежит снег. Поселяются эти птицы как отдельными парами, так и группами. Прилет чибиса связывают с особой приметой - необходимостью подготовки семян для сельскохозяйственных работ.

В это время чибисов нельзя не заметить. С появлением человека или какого-либо животного несколько птиц взлетают навстречу друг другу и кричат «чьи-вы, чьи-вы», делая крутые повороты, перевертываются в воздухе, а затем резко падают вниз.

Гнездо птицы устраивают на кочке, в куче травы, а иногда просто на земле в небольшой ямке. Кладка состоит из 4 яиц грушевидной формы, беловато-песочного цвета, с темно-бурыми пятнами. Насиживают их оба родителя, попеременно сменяя друг друга, в течение 28 дней. Выклюнувшиеся птенцы уже зрячие и покрыты буровато-серым пухом с черными пятнами.

Такая окраска пуха делает птенцов малозаметными в местах обитания чибисов на земле. Родители уводят птенцов в более защищенные и кормные участки луга или поля. Взрослые птицы и птенцы питаются в основным наземными насекомыми (жуками, гусеницами, бабочками), слизнями, дождевыми червями. Чибисы - очень подвижные птицы, они быстро и ловко бегают среди травы, по неровному кочковатому грунту, временами внезапно останавливаются, осматриваются и затем бегут дальше.

В конце лета собираются в стаи и улетают на зимовку.

Alauda arvensis

Птица размером несколько крупнее воробья, весит примерно 40 г. Верхняя сторона тела буровато-серая с черными продольными пестринами, а нижняя сторона - белая с темными пестринами на груди. По бокам хвоста есть светлые полоски. Полевой жаворонок распространен в Европе, Азии, Северной Африке; птица перелетная, зимует на юге Азии и на севере Африки.

Полевой жаворонок живет на открытых пространствах: на лугах, полях, в степях. На места гнездования прилетает ранней весной с появлением первых проталин. Недаром его считают вестником весны. Всюду эти птицы обращают на себя внимание свои пением. Поют самцы в воздухе во время взлета вверх, и чем выше поднимаются, тем более звонкими становятся их голоса. При спуске они тоже поют, но более отрывисто. Приближаясь к земле, умолкают.

Примерно через месяц после прилета жаворонок приступает к устройству гнезда. Гнездо несложное; состоит из сухой травы, корешков, а изнутри выстилается перьями, конским волосом. В кладке 5 - 6 буровато-серых с крапинками яиц; самка насиживает их в течение 12 дней. Птенцы вылупляются дружно. Они слепые, покрыты редким серовато-бурым пухом, что делает их почти незаметными в гнезде.

Заботу о птенцах проявляют оба родителя: самка чаще согревает, реже кормит, а самец чаще прилетает к гнезду с кормом и защищает гнездо. В случае опасности он издает беспокойный крик - предупреждающий сигнал.

Взрослые птицы и подросшие птенцы кроме животных

кормов поедают семена различных трав, собирают падалицу, потребляют и зеленые

части растений.

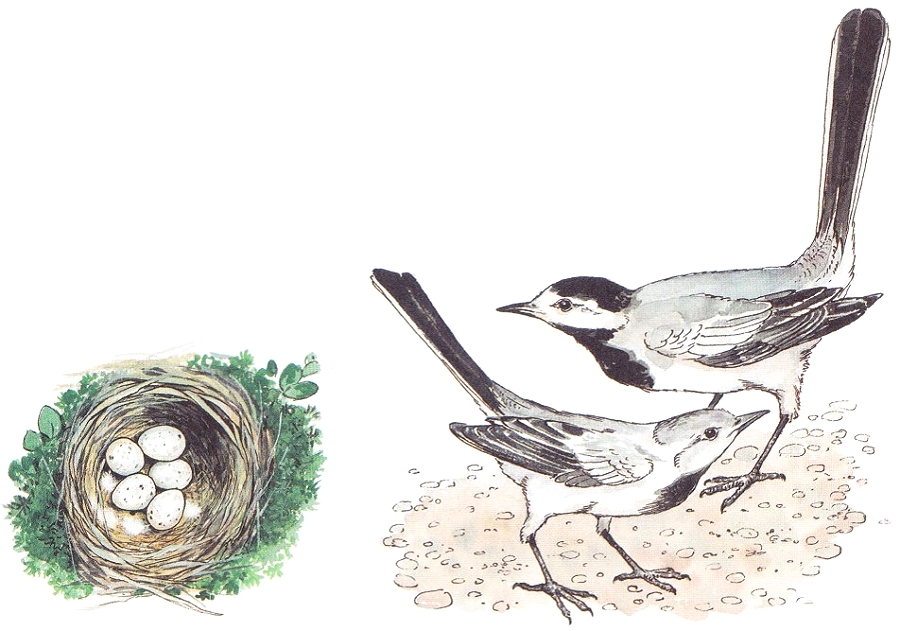

Motacilla alba

Птица размером несколько мельче воробья, но более стройная. У нее длинные тонкие ноги и длинный хвост. Она очень ловко и быстро бегает по земле, беспрестанно покачивая хвостом. Оперение светлое, в нем преобладают белый и серый тона. На голове и груди большое темное пятно, а на темени черная шапочка. Бока головы, вся нижняя сторона тела и полоски по бокам хвоста белые. Крылья сверху беловато-серые с черно-бурыми поперечными полосами.

Гнездится белая трясогузка в Европе, Азии и в северо-западных областях Северной Америки, а зимует в Африке, на юге Азии и на юго-западе Европы. На большей части области распространения трясогузка - птица перелетная.

Белая трясогузка прилетает в среднюю полосу нашей страны в начале весны, когда местами еще лежит снег. О ней говорят: «птичка-невеличка, а лед ломает», - чем подчеркивается связь времени вскрытия рек с ее прилетом. Обитает эта птица в поймах рек, на заливных лугах, в поселках и даже на окраинах городов. Примерно через месяц после прилета строит гнездо в дуплах, между корнями вывороченных деревьев, в небольших углублениях обрыва или ямы. Его форма может быть различной, но чаще оно имеет вид неглубокой чаши, стенки которой сделаны из сухих стеблей, листьев, а дно выстлано шерстью или волосом. Кладка состоит из 5 - 6 светло-серых с пятнышками и точками яиц. Насиживание продолжается 13 дней, и столько же времени птенцы проводят в гнезде. Птенцы покидают гнездо, еще не умея летать, и примерно в течение недели родители продолжают их кормить.

Питается белая трясогузка насекомыми: жуками, мухами, комарами,

гусеницами, за которыми охотится, бегая на лугу среди густой травы. В конце лета

птички начинают объединяться в небольшие стайки, а в середине осени покидают

родные края.

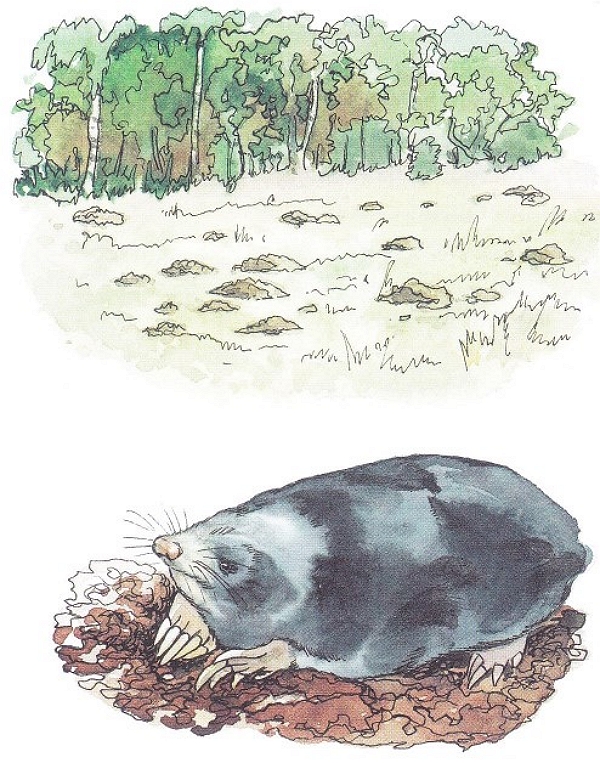

Talpa ешораеа

Небольшой зверек: длина его тела 12 - 16 см, хвоста - 2 - 4 см. Тело вальковатое, покрытое густым бархатистым мехом. Конец мордочки вытянут в подвижный хоботок, заканчивающийся «пятачком»; передние лапы с широкими ладонями, вывернутыми наружу, и мощными плоскими когтями. Окраска матово-черная, нижняя часть тела светлее верхней. Распространен этот крот в Европе и Азии, от Пиренейского полуострова до Западной Сибири и от Южной Швеции и Западной Финляндии до Средиземного моря.

Крот живет на опушках лиственного и смешанного леса, в суходольных полях, в поймах рек, и везде ведет подземный роющий образ жизни. Его трудно увидеть в местах обитания, но сами эти места легко узнать по кротовинам - выбросам почвы. Главное в выборе «местожительства» - не наземная обстановка, а почва, пригодная для рытья и богатая кормом. Крот устраивает в почве различные ходы, которые иногда располагаются в несколько этажей. Ходы он роет мощными лопатообразными лапами, а продвижению в них способствует вальковатая форма тела, покрытого короткими густыми волосами. Глубина залегания и длина ходов различна. Одни из них поверхностные - охотничьи, и характеризуются значительной разветвленностью. В них крот добывает корм: дождевых червей, насекомых и их личинок, а также многоножек и слизней. Чтобы добыть достаточное количество еды, кроту приходится быть активным круглосуточно.

Глубинные ходы расположены в 15 - 60 см от поверхности и слабо разветвлены. В одном из них крот устраивает свое логово - гнездовую камеру. Она овальной формы и выстлана сухими листьями и травинками. В ней самка рожает от 3 до 7 голых слепых и беспомощных детенышей. Примерно с месяц они вскармливаются молоком, но растут и развиваются быстро.

Крот - ценное промысловое животное, обладатель

небольшой, но красивой шкурки; кроме того, крот приносит пользу, истребляя

насекомых-вредителей и изменяя структуру почвы. Правда, огороды и приусадебные

участки он может здорово попортить.

Microtus arvalis

Длина тела 9 - 14 см, масса до 35 г. Мордочка несколько притуплена. Уши короткие. Хвост достигает примерно одной трети длины тела и покрыт густыми волосами. Конечности развиты слабее, чем у мыши. Окраска спинной стороны тела серовато-коричневая, а брюшко -беловатое.

Распространена в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке.

Обыкновенная полевка обитает на лугах, опушках и вырубках леса, в речных долинах. Везде она живет колониями, состоящими из нескольких семей, устраивая сложные норы под землей. Каждая из таких нор состоит из нескольких камер и имеет разветвленную сеть ходов. В одних камерах расположены гнезда, а другие служат кладовыми для запасов корма. Питаются полевки растительной пищей; предпочитают стебли, листья, почки. Малая питательность зеленых частей растений заставляет зверьков кормиться часто, быть прожорливыми. За сутки они съедают корма столько, сколько весят сами. Поэтому полевки активны круглосуточно: покормившись, они скрываются в норах с тем, чтобы через короткое время вновь появиться и поесть. Осенью полевки переходят на питание семенами; для этого они переселяются в стога или скирды, расположенные на полях. Зимой живут под снегом в гнездах, сплетенных из сухой травы.

Обыкновенные полевки очень плодовиты. За лето они размножаются 5 - 7 раз, и каждый раз самки рождают от 4 до 9 детенышей. Растут малыши быстро: уже на 8 - 9 день они становятся зрячими, а с 14 дня рождения начинают жить самостоятельно. Половая зрелость у зверьков наступает в возрасте двух месяцев. Столь высокая плодовитость полевки часто приводит к быстрому увеличению численности ее популяции. В этом случае обыкновенная полевка может нанести весьма значительный ущерб полеводству, огородничеству и садоводству.

Apodemus agrarius

Небольшой зверек, длина тела 10 - 12 см, а масса - до 31 г; туловище несколько вытянутое, хвост достаточно длинный, покрыт чешуйками и редкими волосами. Волосяной покров мягкий. Окраска спины рыжевато-бурая, вдоль спины тянется темная полоса. Брюхо белесое. Распространена полевая мышь в Западной и Восточной Европе, Азии (Сибирь до Байкала, Приморье).

Полевая мышь живет на лугах, полях, на опушках смешанных и лиственных лесов, на вырубках и в пойме рек. Всюду она осторожна, передвигается бесшумно; в случае опасности быстро убегает и может затаиваться. Поэтому увидеть ее нелегко. Активны полевые мыши в ночные часы, а день проводят в просто устроенных норках, расположенных неглубоко в почве. Каждая норка имеет 2 - 3 входа и гнездовую камеру, сделанную из сухих стеблей, листьев, травы. В ней мыши отдыхают днем, а ночью под покровом темноты разыскивают корм: семена диких и культурных растений, насекомых. Этот корм рассеян на большом пространстве луга или поля, и чтобы его найти, мышам приходится отбегать далеко от норки. В поисках корма помогают такие приспособления, как хорошо развитые ноги, позволяющие быстро бегать, и длинный хвост, выполняющий роль балансира.

Рядом с гнездовой камерой мыши устраивают кладовые для запасов пищи, которые используются зимой, когда почти невозможно собрать достаточное количество семян. За счет запаса в кладовых мыши переживают трудное для них время года.

Полевая мышь уже в возрасте примерно двух месяцев

способна к размножению. Она приносит потомство 3 - 4 раза в год, каждый раз по 4

- 8 мышат. Мышата рождаются слепыми, но быстро растут и развиваются, питаясь

материнским молоком. Уже на 12 - 13-ый день мышата прозревают, а еще через две

недели становятся самостоятельными.

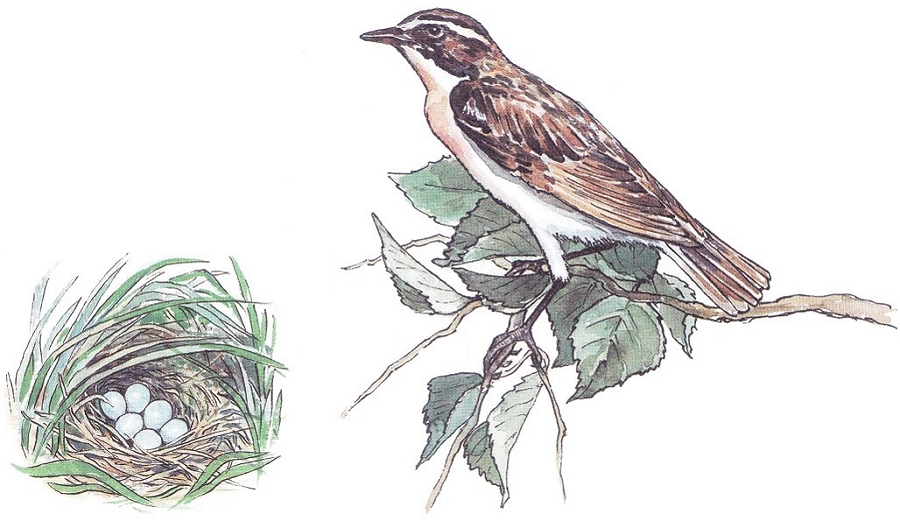

Saxicola rubetra

Небольшая птичка, размером чуть меньше воробья. Длина тела 13 - 16 см, размах крыльев 23 - 26 см, масса 15 - 16 г. У самца спина темно-бурая с рыжевато-серыми краями перьев. Крылья черно-бурые с двумя белыми пятнами. Хвост белый у основания и черно-бурый на конце. Окраска самки более бледная.

Луговой чекан распространен по всей европейской территории (кроме крайних северных районов), на Кавказе, в южных районах Западной Сибири.

На места гнездования луговой чекан прилетает весной и поселяется на лугах, преимущественно увлажненных и поросших кустарниками, а также на опушках леса, вырубках и гарях. Гнездо из сухих травинок самка строит на земле тогда, когда подрастет луговая трава. Иногда гнездо располагается под корнями поваленного дерева.

Кладка содержит 4 - 7 зеленовато-голубого цвета яиц, которые насиживает только самка. Примерно на тринадцатый день появляются птенцы, кормят которых оба родителя. Они собирают на корм насекомых с травы, ловят их на лету. В гнезде молодые птенцы пребывают в течение 12 дней, но будучи потревоженными могут покинуть его и раньше. Такие птенцы еще не умеют летать, о них продолжают заботиться родители. Они их кормят, сигнализируют им о приближении опасности.

В конце лета птенцы подрастают и вместе со взрослыми образуют стаи, кочующие по лугам. Осенью чеканы начинают отлетать к местам зимовок. Зимует луговой чекан в тропической Африке, в полосе саванн и степей.