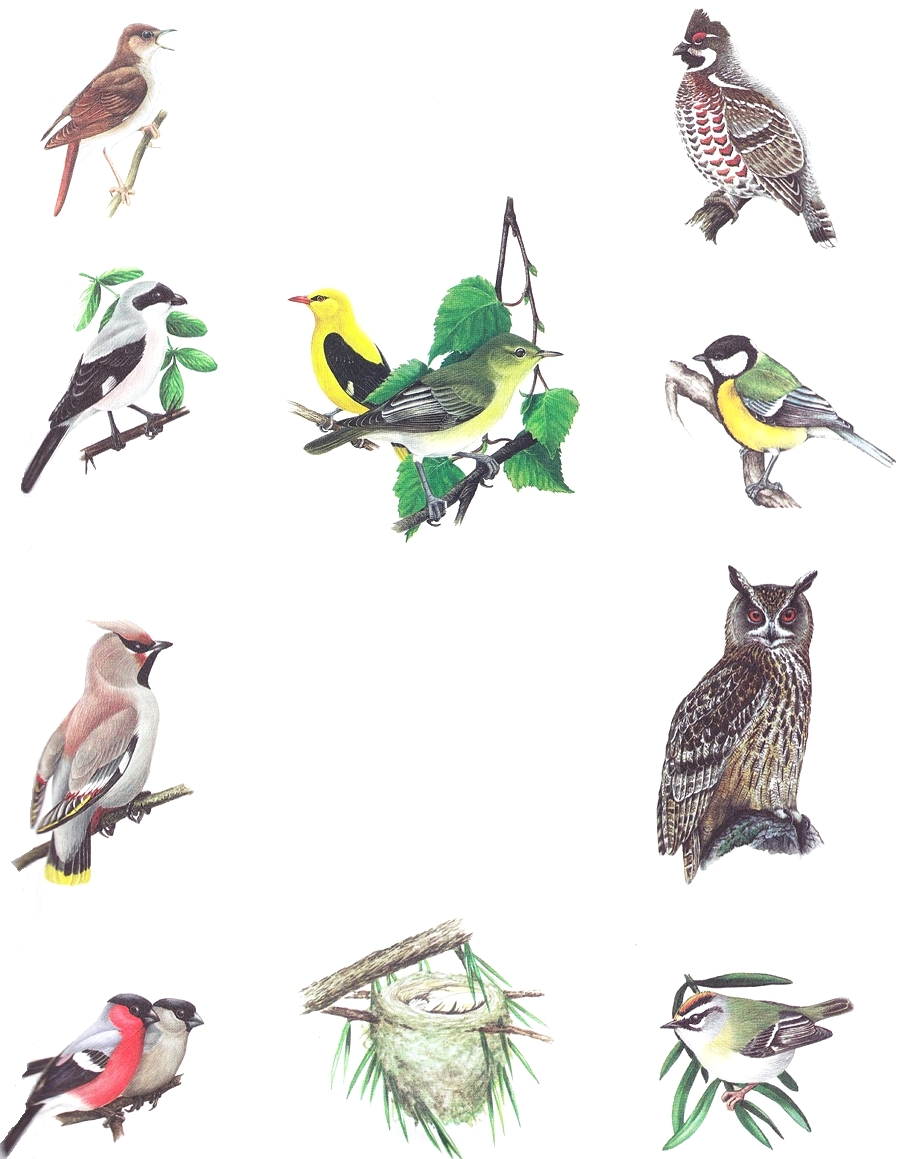

Птицы леса

Этот раздел посвящен птицам, которых можно встретить в лесах России. Здесь описывается внешний вид и образ жизни почти 30 птиц, как широко распространенных, так и довольно редких.

Лес - одна из основных сред обитания птиц. В любое время года больше всего пернатых встречается в лесу. Там птицы находят себе пищу, строят гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. Густые ветви древесных растений надежно скрывают птиц от врагов и защищают от неблагоприятных погодных условий.

С лесом связана жизнь многих куриных, дневных хищных птиц, сов, почти всех дятлов и большинства воробьиных. Все эти птицы обладают короткими, широкими крыльями и длинным хвостом, что позволяет им легко маневрировать между стволами деревьев, быстро взлетать, тормозить и садиться.

У каждой лесной птицы есть и особенности, позволяющие ей как можно лучше приспособиться к жизни в лесу.

Прочтите этот раздел, и прогулка по лесу станет для вас намного увлекательней - ведь согласитесь, довольно странно знать массу марок автомобилей и одновременно называть просто «птичкой» любое пролетевшее над вами пернатое существо.

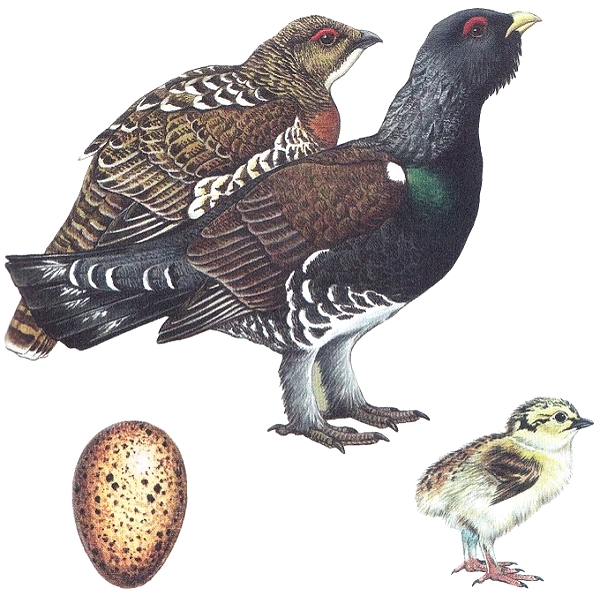

Tetrao urogallus

Самая крупная лесная птица, массой до 5 кг. Глухарка значительно легче и весит до 2 кг. Оперение глухаря темное с металлическим оттенком, брови ярко красные, перья под клювом образуют характерную «бороду». Глухарки - пестрые, в их оперении преобладают бурые и коричневые тона.

Распространен обыкновенный глухарь в хвойных и смешанных лесах

Европы, Азии, птица оседлая, но иногда совершает сезонные кочевки.

Обыкновенный глухарь живет в хвойных и смешанных лесах, однако всюду предпочитает глухие места. Для этой птицы характерно весеннее токование, которое происходит в основном на деревьях. Токование сопровождается своеобразным поведением: птица поднимает и опускает хвост, поднимает и закидывает голову, медленно передвигаясь вдоль ветки от ствола к ее концу и обратно. Токующий глухарь «поет», «поет» увлеченно и становится на некоторое время глухим. Поэтому он получил свое название. К току подлетает глухарка. На току происходит и спаривание особей. Выполнив свой брачный долг, глухари покидают ток, забираются в наиболее глухие участки леса, где происходит их линька.

Заботы о потомстве полностью выполняет глухарка. Она устраивает гнездо на земле, часто под укрытием куста или поваленного дерева, а затем откладывает яйца. В полной кладке обычно 5 - 16 яиц. Их насиживает тоже самка. Глухарка продолжает заботиться и о птенцах: согревает их в случае холодной и дождливой погоды, водит их и защищает от хищников, уводя их от гнезда.

Птенцы питаются насекомыми, их личинками, поедают ягоды, листья различных растений, а взрослые потребляют в основном растительную пищу. Зимой глухари кормятся хвоей сосны, ели, кедра.

Обыкновенный глухарь принадлежит к числу ценных охотничье-промысловых птиц. Однако местами стал редким видом и подлежит охране.

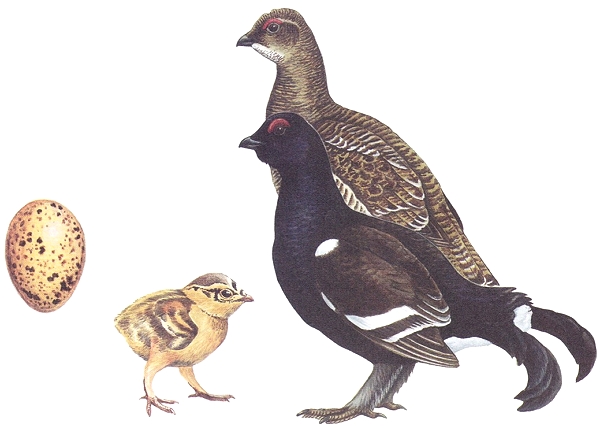

Lyrurus tetrix

Довольно крупная птица, величиной с домашнюю курицу (масса самца - до 1,5 кг, самки - до 900 г). Оперение самца черное, крайние перья хвоста лирообразно загнуты. Над глазами ярко-красные брови. Тетерка буровато-рыжая с черным рисунком (рябью). Область распространения - Евразия к югу от полярного круга и до зоны степей и полупустынь.

Тетерев обитает в смешанных и хвойных лесах с вырубками и полянами. Это оседлая птица, но местами совершает небольшие сезонные кочевки, вызванные неурожаем кормов.

Большую часть жизни тетерева проводят на земле, хотя зимой почти всегда кормятся на деревьях: березе, ольхе, липе.

Весной они токуют на лесных полянах, просеках, опушках, а нередко и на полях. В отличие от глухарей тетерева токуют группами. Они принимают характерные позы, по временам взлетают и издают громкие звуки: бормочут, чуфыркают. После спаривания самка прекращает посещать ток и начинает строить на земле гнездо под прикрытием кустарника или дерева. Полная кладка содержит от 4 до 14 яиц бледно-охристой окраски, которые самка насиживает в течение 24 дней.

Только тетерка продолжает заботиться о птенцах. Она водит их, согревает, защищает от хищников; притворяясь раненой, уводит врага от птенцов, которые на это время затаиваются в густой траве, под кустарником, или поваленным деревом. Птенцы первое время питаются насекомыми, земляными червями, а позднее переходят на растительный корм: листья, семена, ягоды и пр. Подросшие выводки собираются в стаи, которые кочуют по лесу в поисках корма.

Тетерев - ценный охотничье-промысловый вид. Но в

настоящее время, в связи с сокращением численности, охота на них ограничена, а

местами запрещена.

Tetrastes bonasia

Размером примерно с ворону. Свое название получил благодаря рябой

окраске. Она у него серая с поперечными черточками. У самца черное пятно на

горле и хорошо выраженный хохолок. Крылья короткие и тупые. Взлетает рябчик с

шумом, летает на небольшие расстояния. Распространен в лесах Европы и Азии.

Держатся рябчики всегда парами в еловых и смешанных лесах. Птица оседлая, но

местами совершает короткие кормовые кочевки.

Живя в лесу, рябчики проводят большую часть жизни на земле, они быстро бегают. Вспугнутые рябчики всегда поднимаются на деревья и затаиваются в их кронах. Гнездо помещается на земле, в густых участках леса, среди бурелома и валежника. В кладке 6 - 10 яиц. Насиживание продолжается около трех недель и осуществляется самкой. Она же продолжает заботится и о птенцах, защищая их от непогоды и хищников. Птенцы кормятся насекомыми и их личинками, пауками, а затем, как и взрослые, потребляют пищу растительного происхождения (ягоды, семена трав и др.). Зима - самый трудный период в жизни рябчиков. В сильные морозы птицы зарываются под снег, проводя в нем большую часть суток. Питаются они в этот период на деревьях сережками березы и ольхи.

Рябчик имеет важное практическое значение как охотничье-промысловая птица.

Scolopax rusticola

Лесной кулик размером с голубя. У него очень длинный клюв, относительно крупные глаза смещены к затылку. Оперение верха рыжевато-ржавое с темными и светлыми пестринами, низ серый с поперечным рисунком.

Распространен вальдшнеп в лесной зоне Европы, Азии. Населяет густые, смешанные и лиственные леса с кустарниковым подседом, вблизи болот, ручьев. Птица перелетная. Зимует в странах Средиземноморья, на Зондских островах и в Новой Гвинее.

В среднюю полосу России вальдшнепы прилетает в начале весны и поселяется на сырых участках смешанного и лиственного леса с густым подростом. Привлекает внимание своим токовым полетом, называемым тягой. Ее можно наблюдать вечером после захода солнца. В это время вальдшнеп летит над лесной поляной, просекой несколько выше вершин деревьев, летит ровно, медленно, издавая своеобразные хоркающие звуки. Тяга длится с перерывами до рассвета.

Гнездится вальдшнеп на земле. Гнездо - неглубокая ямка, выстланная стебельками, сухими листьями. Полная кладка содержит 4 охристо-бурых с пестринами яйца. Насиживает яйца только самка, она плотно сидит на гнезде, не меняя положения, и сходит покормиться на короткое время утром и вечером. Только самка проявляет заботу о птенцах: в случае опасности она переносит их на другое место.

Питается вальдшнеп дождевыми червями, насекомыми,

их личинками. Их он достает из лесной подстилки, почвы длинным клювом. Иногда он

потребляет и растительные корма (семена лютика, гречихи и др.) Отлет вальдшнепов

начинается осенью и продолжается до заморозков.

Aquila chrysaetus

Очень крупная лесная птица, размах крыльев 2 м, а масса тела от 2,5 до 4кг. Окраска птицы темно-коричневая, голова и шея светлее, на затылке золотисто-желтые перья, низ - светло-коричневый, а хвост с черноватой вершиной. Ноги оперены до самых пальцев; на заднем пальце - огромный острый коготь, длиной 5 см. Маховые перья в полете расставлены, как пальцы. Распространен беркут на большой территории: по всей Европе, северной части Азии и в Северной Америке, но везде редок, заслуживает охраны как памятник природы. Беркут - птица оседлая, местами кочующая.

Беркут живет в глухих участках высокоствольного леса, поблизости от открытых пространств, необходимых для охоты. Весной строит гнездо из толстых сучьев и сухой травы, размещая его на крепких многолетних деревьях. Кладка состоит из 2 яиц грязно-белой окраски с рыжеватыми крапинками. Насиживают кладку оба родителя в течение 45 дней. Птенцы выклевываются зрячие, в белом пуху, но развиваются довольно медленно, их кормят оба родителя в основном мелкими зверьками. Взрослые птицы питаются более крупными зверями, зайцами, лисицами, оленями, за которыми охотятся на открытых местах. Свою жертву беркут высматривает сверху во время полета и, заметив ее, сложив крылья, камнем на нее падает. Кроме того, беркут охотно поедает падаль. Иногда кормится и мелкими грызунами: мышами, полевками, белками.

Беркут - полезная птица, хотя местами он и уничтожает промысловых

животных, но в основном они оказываются неполноценными, больными. Истребляя их,

беркут оздоравливает фауну местности.

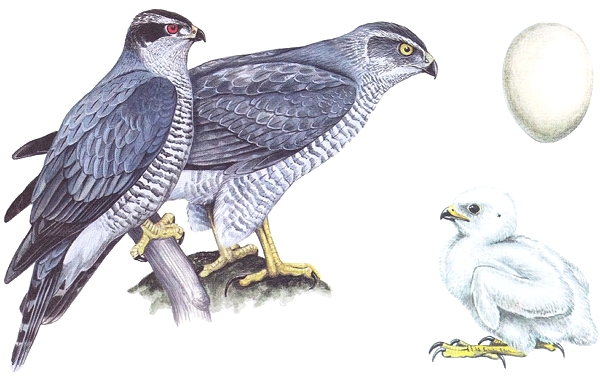

Accipiter gentilis

Хищник размером больше вороны, самки крупнее самцов. В окраске взрослых преобладают серые тона с темными поперечными полосами. У самца спина серовато-бурая, а брюхо беловатое с бурыми поперечными полосами; хвост бурый с темными поперечными полосами. Самка окрашена несколько темнее. Молодые птицы сверху бурые, а снизу рыжевато-охристые с темными продольными пятнами.

Распространен тетеревятник по всей лесной зоне Европы, Азии и Северной Америки, ведет оседлый образ жизни.

Ястреб-тетеревятник

- хищная лесная птица. Гнездится на деревьях в хвойных, лиственных и смешанных

лесах. Гнездо стоит высоко на дереве, на толстых ветках около ствола. Кладка

состоит из 3 - 4 зеленовато-серых яиц с желтоватыми пятнами. Насиживает их самка

в течение 38 дней, а самец добывает для них корм. Он же заботится о птенцах,

особенно в первые недели, приносит им корм, тетеревятники питаются и

выкармливают птенцов главным образом лесными птицами, которых умело и быстро

ловят. В этом им помогают маневренный полет и ноги, вооруженные сильными и

цепкими пальцами с когтями. Очень часто тетеревятник нападает из засады.

Тетеревятник ловит не только мелких птиц (дроздов, дятлов, соек), но и крупных

уток, тетеревов, зайцев, домашних кур. Ястреб-тетеревятник наносит вред лесному

и охотничьему хозяйству. Однако численность этих птиц во всей области

распространения настолько низка, что в целом вред от них очень мал. Отстрел

ястребов-тетеревятников повсеместно запрещен.

Bubo bubo

Одна из крупных сов, размах крыльев этой птицы 1,5 м, а масса 2 - 3 кг. Большая голова птицы снабжена ушами, торчащими по бокам пучками перьев. Глаза оранжево-красные, способны видеть в темноте. Окраска оперения спины темно-бурая с темными полосами; грудь и брюхо рыжие с продольными пестринами. Полет бесшумный благодаря рыхлому и мягкому оперению.

Распространен филин в Европе, Азии до Якутии и Сахалина, а на юге до севера Африки, Аравии и Китая. Филин - птица оседлая, иногда кочует в поисках корма.

Обитает филин в старых высокоствольных лесах, вблизи болот, оврагов. Его присутствие можно обнаружить по в своеобразному крику, прерываемому диким хохотом. Гнездится филин в глухом лесном овраге, под вывороченными корнями старого дерева или в расщелине какого-нибудь выгнившего пня. Гнездо делает несложное - это небольшая площадка истоптанной травы и разрыхленного грунта, кладка состоит из 2 - 3 яиц, которые самка насиживает в течение месяца. Однако в воспитании птенцов, особенно в первые дни после их вылупления, участвуют оба родителя. Самец ловит мышей, мелких птиц, приносит их к гнезду, а самка разрывает добычу на части и оделяет ею птенцов.

Филин, как все совы, активны в сумерках и ночью. В это время они охотятся на мелких птиц и зверей. В добывании такого корма помогают острый слух, бесшумный полет и сильные ноги, снабженные загнутыми когтями, которыми птица удерживает и закалывает жертву.

В большинстве лесов филин стал редкой птицей. Он заслуживает всемерной охраны.

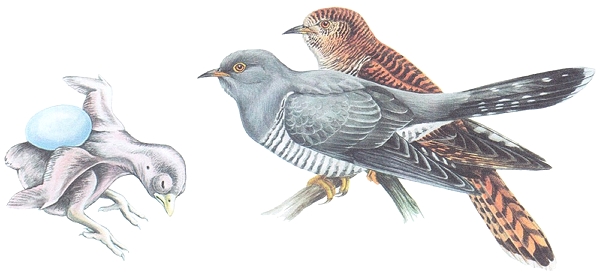

Cuculus canorus

Птица размером с галку. У нее длинный хвост и

заостренные крылья. У самца спина темно-серая, а низ белый с поперечными

полосами; на хвосте белые пятна. Окраска оперения самки рыжевато-бурая. Во время

кукования самцы принимают своеобразную позу: крылья опускают вниз; а хвост

поднимают.

Кукушка широко распространена в лесах Европы, Азии, большей части Африки. Птица

перелетная, зимует в Южной Африке, Индокитае.

Обыкновенная кукушка обитает в смешанных, лиственных лесах, в лесостепи и даже в степи. Разнообразие мест обитания кукушки связано с ее особым образом жизни - гнездовым паразитизмом. Она не вьет гнезда, не насиживает яиц и не выкармливает своих птенцов. За нее это делают другие, в основном мелкие певчие птицы. Поэтому у самки кукушки одна забота - найти гнезда этих птиц и отложить в них свое яйцо. В этом ей помогает самец, который своим обликом походит на хищную птицу ястреба-перепелятника. Его появление в местах гнездования певчих птиц отпугивает их и отвлекает от гнезд.

Каждая самка кукушки откладывает свыше 12 яиц -

по одному в каждое гнездо птицы-хозяина. Яйца у нее относительно мелкие (весят

всего лишь 3 г), окраска их очень похожа на окраску яиц птиц-хозяев. Кукушонок

появляется из яйца на день-два раньше птенцов хозяев гнезда и выбрасывает все

то, что касается его спинки (как правило это другие яйца) и остается один.

Приемные родители не замечают перемен, происходящих в гнезде. Они усердно кормят

кукушонка насекомыми, семенами, ягодами, от чего он быстро растет и развивается.

Кукушонок покидает гнездо в возрасте трех недель, однако «родители» продолжают

кормить его и вне гнезда до тех пор, пока он не станет самостоятельно отыскивать

корм. Взрослые кукушки - исключительно насекомоядные птицы. Они питаются

насекомыми-вредителями, например, волосатыми гусеницами, которых не едят другие

птицы. Поэтому кукушек считают друзьями леса.

Dendrocopos major

Один из многочисленных видов дятлов. Отличается от других пестрой окраской оперения. Верхняя часть тела черная, а низ белый с охристым оттенком. Темя и затылок у самок черные, а у самцов на затылке красное пятно. На крыльях много белых пятен. Перья хвоста упругие; ноги короткие, с обращенными назад двумя пальцами - все это помогает дятлу передвигаться вертикально по стволу дерева. Распространен большой пестрый дятел в лесной зоне Европы, Азии, Севере-Западной Африки. Птица оседлая, иногда кочующая.

Большой пестрый дятел населяет различные типы леса, предпочитая хвойные и смешанные леса. Встречается в парках и садах. Ранней весной у этого дятла начинается ток: чаще раздается «барабанная» дробь - удары клювом по сухому сучку. Гнездится дятел в дуплах, которые ежегодно выдалбливает в осинах, березах на высоте 2 - 5 м.

Полная кладка состоит из 5 - 6 белых яиц. Насиживают их оба родителя в течение примерно 13 дней. Птенцы очень крикливы, их можно услышать примерно за сотню метров. Кормят их тоже оба родителя, но самка подлетает к гнезду с кормом чаще.

Питается большой пестрый дятел разнообразными кормами. Весной пьет сок березы, продалбливая маленькие дырочки в коре и располагая их кольцами. Поэтому справедливо говорят, что дятел «кольцует» березу. Летом питается и выкармливает птенцов разнообразными насекомыми, которых добывает под корой дерева, или собирает на его ветвях. Осенью большой пестрый дятел поедает, помимо насекомых, ягоды черники, брусники, орехи лещины, а зимой потребляет семена ели и сосны. Для извлечения семян из еловых или сосновых шишек дятел устраивает «кузницу». Это ямка или щель, куда он вставляет шишку и ловко вытаскивает из-под чешуи почти все семена. Осуществляется это всегда на одном месте, отчего на земле образуется куча использованных шишек.

Большой пестрый дятел приносит немалую пользу истреблением

вредных для леса насекомых.

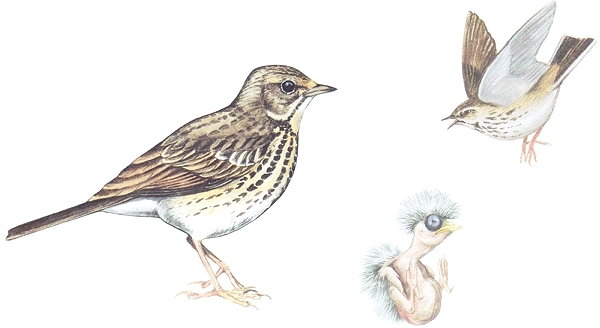

Anthus trivialis

Птица размером с воробья. Верхняя часть тела у обоих полое одинаковая, песочно-бурого цвета с черными продольными пестринами. На нижней части тела, груди есть широкие черные пестрины; хвост темно-бурый, лишь его крайние перья имеют белые пятна. Клюв у этой птицы тонкий на конце заостренный, ноги тоже тонкие, хорошо приспособленные к беганию по земле. Распространен лесной конек по всей Европе (кроме северо-востока) а в Азии - до Игарки. Птица перелетная, зимует в Центральной Африке.

Лесной конек обитает в лиственных и смешанных лесах, везде предпочитает разреженные участки, опушки, вырубки, поляны. На гнездовье прилетает в конце весны и сразу дает о себе знать своим пением. Во время пения самцы взлетают б воздух и, описав крутую дугу, снова садятся на куст, дерево или землю.

Гнездится конек на земле, помещая свое гнездо в укромное место под куст, около кочки или пня. Оно представляет собой плоскую чашу, сделанную из сухой травы, мха. В кладке обычно 4 - 6 серовато-зеленоватых с темными пятнами яиц. Их насиживает только самка в течение при мерно 12 дней, она сидит на гнезде плотно и слетает с него лишь в случае опасности. Птенцов выкармливают оба родителя. Как и у всех наземногнездящихся птиц, птенцы лесных коньков развиваются очень быстро и уже в 8-ми дневном возрасте могут покинуть гнездо при опасности.

Пища лесных коньков очень разнообразна. В период

гнездования они питаются и выкармливают своих птенцов различными мелкими

насекомыми: жуками, бабочками, клопами, мухами, комарами и их личинками. В конце

лета и осенью, кроме животной пищи, эти птицы поедают и семена травянистых

растений. К местам зимовок отлетает в конце лета, начале осени. Лесной конек

считается полезной для лесного хозяйства птицей благодаря истреблению им

насекомых-вредителей лесных растений.

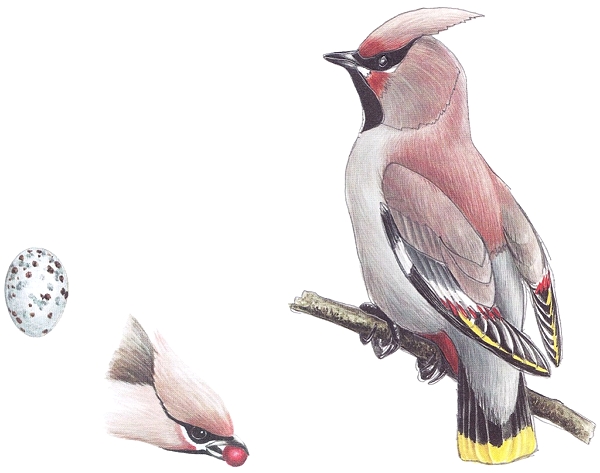

Bombycilla garrulus

Свиристель размером со скворца и считается одной из самых красивых птиц нашей страны. Общий тон окраски оперения пепельно-серый с красновато-бурым оттенком, более темным на верхней стороне тела. Перья на голове удлинены и образуют хохол, который птица то опускает и прижимает к затылку, то поднимает. Лоб коричнево-бурый, а на щеках широкие черные полосы. Крылья и хвост тоже черные, но с ярко-желтыми полосами. Самки окрашены более тускло. Распространен свиристель в северных лесах Европы, Азии. Зимой совершает кочевки, а порой и перелеты.

Обыкновенный свиристель обитает в хвойных и смешанных лесах. Гнездится на деревьях, чаще на елях. Гнездо строит из сухих веточек, пучков лишайника, мха и бересты, лоток его выстилает перьями. Кладка состоит из 3 - 7 яиц, голубовато-серых с черно-бурыми пятнами. Их насиживает только самка в течение 14 дней, а самец кормит ее; птенцов выкармливают оба родителя, в основном насекомыми. В летнее время свиристель питается насекомыми, в частности, комарами, мухами, которых ловят на лету, а в зимнее - ягодами рябины, калины, шиповника, можжевельника. Птицы необычайно прожорливы и глотают ягоды целиком, не расклевывая. Съеденная ими пища не вся усваивается организмом: часть ягод и плодов в непереваренном виде выделяется из организма и, попав в почву, дает полноценные всходы. В распространении семян состоит полезная роль свиристелей в жизни леса.

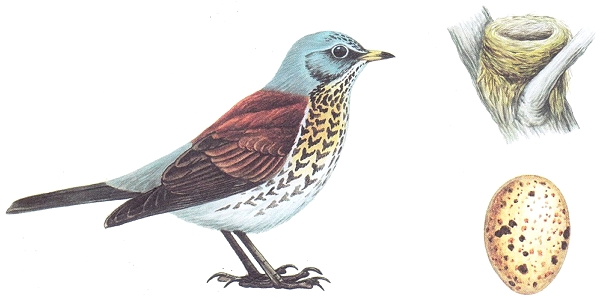

Turdus pilaris

Один из крупных дроздов, отличается от других видов окраской оперения: спина у него темно-серая, а нижняя часть тела пестрая, пестрины сосредоточены преимущественно на груди и боках. Самка несколько меньше по размеру и имеет более тусклую окраску. Этот вид дроздов широко распространен в Европе, Азии (в Сибири до реки Лены) и принадлежит к группе перелетных птиц. Зимует он в Центральной и Южной Европе, Северной Африке и Малой Азии.

Дрозд рябинник - обитатель хвойных и смешанных лесов, гнездиться предпочитает на опушке леса, вблизи болот, ручьев. Гнездо устраивает высоко, на высоте 1 - 14 м, в развилке между стволами и толстыми сучьями. Нередко образует колонии, когда на одном дереве помещаются 3 - 4 гнезда. Колониальное гнездование имеет важное значение в жизни дрозда рябинника: здесь каждая пара птиц не только заботится о себе, но и оказывает услугу другим в случае нападения хищника и в случае поиска корма. Рябинники строят довольно крепкое гнездо из сухих ветвей, стеблей, сухой травы, глины; кладка содержит 5 - 6 яиц бледно-зеленовато-бурых с мелкими пятнами. Насиживает их только самка в течение 12 дней. Она яростно охраняет гнездо: при приближении человека с резким стрекотанием бросается на него и забрасывает пометом.

Птенцов выкармливают оба родителя: дождевыми червями, наземными насекомыми, моллюсками, которых находят на земле, в лесной подстилке. Птенцы очень быстро растут и в возрасте 12 - 13 дней оставляют гнездо. Но иногда, в случае большой опасности, они делают это и раньше. Взрослые птицы разыскивают таких птенцов и продолжают о них заботиться до тех пор, пока те не станут летать и самостоятельно отыскивать корм. В конце лета - осенью подросшие птенцы вместе с родителями образуют стаи и начинают кочевать по лесу и за его пределами. Питаются они в это время более разнообразной пищей, помимо насекомых, склевывают ягоды, плоды, семена многих растений, особенно рябины, за что эта птица и получила свое название.

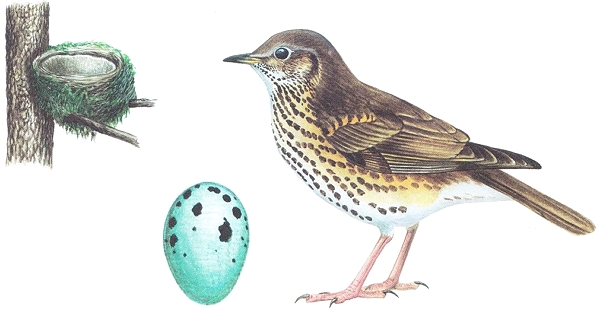

Turdus philomelos

Птица размером несколько больше скворца. Оперение пестрое: верх буровато-серый, а низ -желтовато-бурый с темными пятнами; перья под крылом желтовато-охристые. Молодые особи окрашены тоже пестро, верху них в светлых ржавых пятнах. Певчий дрозд широко распространен в лесах Европы и Азии (до озера Байкал), зимует в Западной Европе, Северной Африке.

Певчий дрозд живет в смешанных и лиственных лесах, в места гнездования прилетает ранней весной и сразу дает о себе знать своим пением. Поет дрозд обычно на вечерней заре, сидя на самой вершине дерева. Звучит песня торжественно и громко, она очень мелодична, состоит из флейтовых звуков. Гнездятся дрозды отдельными парами на деревьях, у ствола на высоте от 1 до 5 м. Гнездо своеобразное, имеет чашевидную форму. Снаружи оно замаскировано лишайником, мхом, а изнутри «оштукатурено» древесной трухой, глиной. Кладка содержит 4 - 7 яиц голубого цвета с черно-бурыми пятнышками. Насиживает кладку только самка в течение 12 дней. О птенцах же заботятся оба родителя, самка обычно согревает, кормит их, а самец приносит корм и охраняет от врагов: пернатых хищников и зверей. Покидают гнездо молодые дрозды в возрасте 14 дней, еще не умея летать. Однако за ними продолжают ухаживать обе взрослые птицы. Летом певчие дрозды питаются различными насекомыми, пауками, дождевыми червями, моллюсками, которых добывают на земле, в лесной подстилке. Погружая свой относительно длинный клюв в землю, они вытаскивают из нее корм, нередко -вредителей корней деревьев, недоступных для других насекомоядных птиц. Осенью дрозды добавляют в свой пищевой рацион семена, ягоды, плоды брусники, черники, рябины, калины, крушины и других растений.

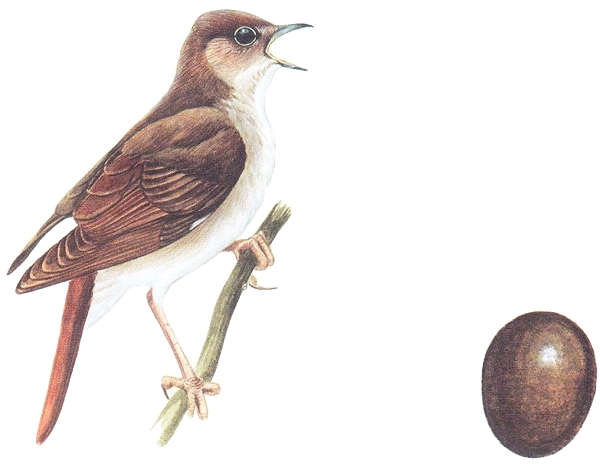

Luscinia luscinia

Небольшая, немного больше воробья, птичка. Окраска ее невзрачная: спина, крылья и хвост буровато-серые, а низ оперения - белесый с легким серовато-охристым оттенком, клюв и ноги бурые. Молодые особи пестрые. У них спинная сторона темно-бурая в темных пятнах, брюшная - охристо-белая с бурыми поперечными пятнами. Распространен соловей в Европе, Азии (центральные и южные районы Сибири) Обыкновенный соловей - птица перелетная, зимует на юге Восточной Африки.

Соловей обитает в густых, тенистых кустарниках лиственного и смешанного леса, в парках поблизости от воды или в сырых местах. Это птица осторожная, пугливая, известна своим мелодичным пением. Поют самцы всю ночь, от вечерней до утренней зари, сидя на веточке дерева или кустарника. Гнездятся соловьи отдельными парами на земле, редко на кустах. Гнездо строится из сухих листьев, тонких прутиков, травы, соломинок; кладка содержит 4 - 5 яиц зеленоватого или коричневато-зеленого цвета, насиживает ее только самка в течение двух недель. Заботятся о птенцах оба родителя, они их кормят насекомыми, пауками, дождевыми червями т. е. теми мелкими животными, которые живут в лесной подстилке, почве.

Оставившие гнезда птенцы ловко снуют в траве, затаиваясь при малейшей опасности или предостерегающем крике родителей. К осени молодые птенцы со взрослыми образуют стайки, которые кочуют по речным поймам, опушкам и другим осветленным участкам леса в поисках корма. А пищей им служат наземные насекомые, ягоды, семена. Поэтому соловья считают безусловно полезной птицей для леса. Но люди любят его прежде всего за пение, доставляющее им эстетическое наслаждение.

Regulus regulus

Самая маленькая птица наших лесов. Внешний вид королька настолько характерен, что узнать его в природе несложно. На верхней части головки самки широкая желтая, а у самца оранжево-желтая полоса. Спина имеет зеленовато-оливковый цвет, а брюшко - серовато-бурый. На крыльях хорошо заметны беловатые поперечные полоски.

Желтоголовый королек широко распространен на земном шаре, населяет хвойные и смешанные леса Европы, Азии и Северной Америки. Это птица оседлая.

Корольки живут в разнообразных лесах, но предпочитают старые еловые или лиственно-еловые участки леса. Обычно они держатся в верхних частях крон деревьев, ловко снуют по ветвям, подвешиваясь к ним, и даже могут подолгу перед ними зависать, часто махая в воздухе крыльями. Передвижение в кроне дерева часто сопровождается писком, так королек выдает свое присутствие. Птенцов птица выводит дважды в год. Первая кладка приходится на начало весны, а вторая - на середину лета. Гнездо устраивает в укромном месте, обычно это еловая лапа. Гнездовым материалом служат мох, лишайники, тонкие сухие веточки, а изнутри гнездо выстилается перьями и шерстью. В кладке 8 - 12 красновато-белых с буровато-красных крапом яиц, которых насиживает только самка. Птенцы появляются через две недели и выкармливаются обоими родителями, в основном насекомыми: мелкими бабочками, их гусеницами, пауками, муравьями и др.

Осенью корольки вместе с подросшими птенцами собираются в стаи,

нередко к ним присоединяются синицы. Такие смешанные стаи часто можно встретить

в лесу. Питаются в это время корольки мелкими насекомыми, семенами ели и сосны.

Большинство поедаемых насекомых вредит лесным насаждениям, поэтому корольков

следует считать одной из полезных для леса птиц.

Muscicapa hypoleuca

Птица несколько меньше воробья. Окраска оперения у самца контрастная, черно-белая. Спинная сторона тела черная, на лбу белое пятно, хвост буровато-черный с белой каемкой по краям. Брюшная сторона белая. Крыло темно-бурое с большим белым пятном. Самка окрашена более тускло: черные тона в оперении замещены серовато-бурыми. Распространена мухоловка-пеструшка в лесах Европы, Азии, в Северной Африке. Зимует в тропической и Северной Африке.

Мухоловка-пеструшка живет в высокоствольных смешанных и лиственных лесах, парках и садах. Гнездится в дуплах, выдолбленных дятлами, щелях деревьев. Охотно занимает пеструшка искусственные гнездовья. На гнездовье мухоловка-пеструшка прилетает ранней весной. Собственно гнездо состоит из сухой травы, бересты, мха и лубяных волокон. В кладке 5 - 7 яиц голубоватого цвета. Их насиживает самка 11 - 14 дней.

Птенцов мухоловки-пеструшки кормят в основном насекомыми: мухами, комарами, жуками, бабочками. Родители кормят их довольно часто, подлетая к гнезду с пищей свыше 400 раз. Птенцы покидают гнездо на 18-ый день, однако родители докармливают их еще 5 - 7 дней. Молодые особи вместе со взрослыми собираются в стаи и кочуют по опушкам, полянам в поисках пищи. Они собирают с листьев, ветвей, со стволов деревьев насекомых, среди которых немало вредителей. В связи с этим мухоловку-пеструшку считают полезной для лесного хозяйства птицей.

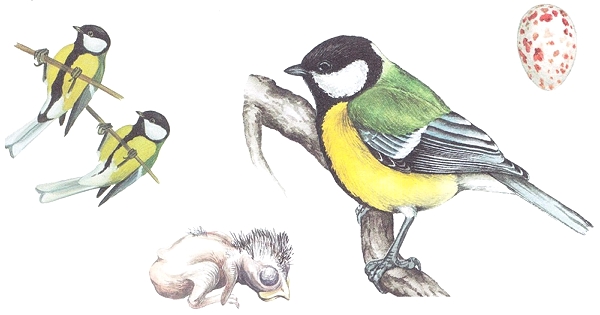

Parus major

Самая крупная синица нашей страны, размером она примерно с воробья и имеет довольно яркое оперение. Голова, горло, полоса после груди и подхвостье черные, крылья и хвост голубоватые, спинка желто-зеленая или голубовато-серая, брюшко чаще желтое, а щеки и пятно на затылке белые. Большая синица широко распространена в смешанных и лиственных лесах Европы, Азии (кроме ее северных районов, Камчатки) и в Северной Африке. Этот вид синиц - оседлые птицы, и лишь местами они кочуют.

Большая синица обитает в лесах различных типов, в парках, садах; отличается чрезвычайной подвижностью, ловкостью передвижения в густых ветвях деревьев. Гнездиться начинает ранней весной, хотя первые песни самцов можно услышать уже в конце зимы. Гнездо устраивает в старых дуплах дятлов, либо в глубоких расщелинах старых деревьев, либо в искусственных дуплянках. Кладка от 8 до 14 белых с красновато-коричневыми пятнышками яиц. Их насиживает только самка в течение двух недель. Птенцы появляются голые, слепые, беспомощные, о них заботятся оба родителя: согревают, кормят в основном насекомыми. В поисках корма синицы нередко подвешиваются вниз головой. В этом им помогают сильные и крепкие пальцы с загнутыми когтями, а также маленький, но плотный острый клюв. Птенцы очень прожорливы, потому родителям приходится до 400 раз подлетать с кормом к гнезду. Примерно через 17 дней птенцы, вполне оперившиеся, покидают гнездо, но взрослые птицы еще с неделю продолжают их подкармливать. Осенью подросшие синичата объединяются в небольшие стайки и начинают кочевать по лесу в поисках корма. В это время года кормятся более разнообразной пищей, помимо насекомых, пауков, они поедают растительный корм: ягоды, семена, плоды. Зимой основу питания составляют яйца, личинки насекомых, семена растений. Среди поедаемых насекомых преобладают вредители леса. Поэтому большая синица считается полезной птицей и заслуживает привлечения и охраны.

Parus ater

Самая маленькая синица, весит всего лишь 9 г. Головка черная с белыми щечками; верх голубовато-серый. На крыле хорошо видны белые пятна. На горле большое черное пятно. Низ синевато-серый с бурым налетом.

Московки широко распространены в хвойных лесах Европы, Азии и в горных лесах Северо-Западной Африки. В южных районах области распространения это оседлая, частично кочующая птица, а в северных - перелетная. Московка предпочитает жить в еловых лесах. Гнездится в старых дуплах дятлов, либо в естественных дуплах старых деревьев. Иногда заселяет синичники с круглым узким летком. В сезон бывает две кладки, первая состоит из 8 - 11 яиц, белых с красновато-коричневыми крапинками, а вторая - из 7 - 9 яиц. Насиживает кладку самка в течение двух недель. В это время ее кормит самец, принося пищу 2 - 3 раза в час. В кормлении и воспитании птенцов участвуют оба родителя. Они же продолжают кормить вылетевших птенцов примерно с неделю. Кормятся московки в основном на хвойных деревьях. Нередко их можно наблюдать подвесившимися к шишке, из-под чешуек которой они вытаскивают семена. На елях они отыскивают яйца, личинки насекомых, пауков, которые тоже входят в их рацион. В конце лета и осенью московки нередко запасают пищу впрок. Пойманных насекомых и семена ели они прячут в щели коры, в развилки ветвей. Зимой и ранней весной птицы отыскивают кладовые и поедают находящиеся в них запасы.

Московки считаются полезными для леса птицами:

подавляющая часть поедаемого ими корма - насекомые-вредители почек, молодых

веточек хвойных деревьев, в основном ели и сосны.

Aegithalos caudatus

Одна из мелких толстоклювых синиц, весит 8 - 9 г. Оперение ее очень пушистое, издали кажется шариком с длинным хвостом. Напоминает она кухонную ложку, половник, поэтому народное название этой синички - ополовник. В ее окраске сочетается белый цвет (голова, шея, нижняя часть тела), черный (спина и крылья) и розовато-белый (бока и крылья). Распространена длиннохвостая синица в лесной зоне Европы, Азии. Птица оседлая, иногда кочует.

Длиннохвостая синица живет в лиственных и смешанных лесах. В отличие от других синиц гнездится не в дуплах, а очень искусно вьет гнездо в развилке ствола дерева или куста. Гнездо по форме напоминает шар с боковым входным отверстием. Наружные стенки делаются из древесного мха, скрепленного паутиной, внутренние выстланы перьями, шерстью и волосом. В таком гнезде самка откладывает 9 - 12 яиц белого цвета с бледно-розовыми пятнышками. Она же насиживает их в течение двух недель. В кормлении и воспитании птенцов участвуют оба родителя. Они с кормом (насекомыми, пауками) часто подлетают к гнезду, отчего птенцы быстро растут и уже на 15-ый день пребывания в гнезде покидают его. Молодые особи вместе со взрослыми образуют семейные стайки, которые кочуют по лесу в поисках корма. Своеобразен способ его добывания: птички подвешиваются к веточкам снизу, внимательно осматривая тонкие концевые побеги лиственных деревьев и реже кустарниковый подлесок. Питается длиннохвостая синица яйцами и гусеницами бабочек, тлей, мелкими жуками, пауками, а зимой поедает и мелкие семена.

Длиннохвостая синица имеет исключительно важное значение в жизни

леса, она защищает его от многих вредителей.

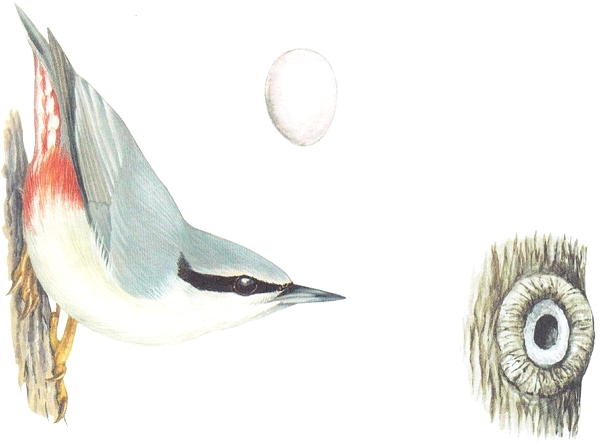

Sitta europaea

Птица размером с воробья. Окраска спинной стороны тела голубовато-серая, брюшной - белая с примесью рыжеватых тонов. От клюва к затылку проходит черная полоса. На хвосте есть белые пятна. Распространен поползень довольно широко: в Евразии, в Северо-Западной Африке, Малой Азии. Птица оседлая и частично кочующая.

Обыкновенный поползень живет в хвойных и смешанных лесах и хорошо приспособлен к жизни на деревьях. Это единственная птица, которая способна передвигаться по стволу вниз головой. Пойманных насекомых поползень расклевывает, прижав их лапой, а крупные семена вставляет в трещины коры и разбивает ударом клюва.

В конце зимы у поползней наблюдается токование, которое сопровождается песней, мелодичным громким свистом. Гнездится птица в старом дупле дятла, или в естественном углублении в стволе дерева. Леток гнезда поползень всегда обмазывает глиной, оставляя небольшое входное отверстие. Иногда глиной обмазываются и прилежащие к летку участки ствола. Нередко даже внутренние верхние части дупла бывают тщательно «оштукатурены». Полная кладка состоит из 7 - 8 белых с коричнево-красными пятнышками яиц. Насиживает кладку только самка в течение 13 - 16 дней. Птенцы находятся в гнезде около трех недель, о них заботятся оба родителя. Поползень питается и выкармливает птенцов насекомыми, пауками. Осенью и зимой птицы кормятся не только насекомыми, но и семенами ели, сосны, лещины. В отличии от других птиц поползень запасает пищу впрок, засовывает в ниши и трещины в стволах деревьев желуди, орешки кедра, лещины, плоды липы, клена и пр.

Питаясь по большей части насекомыми, среди

которых немало вредителей, обыкновенный поползень приносит несомненную пользу

лесу.

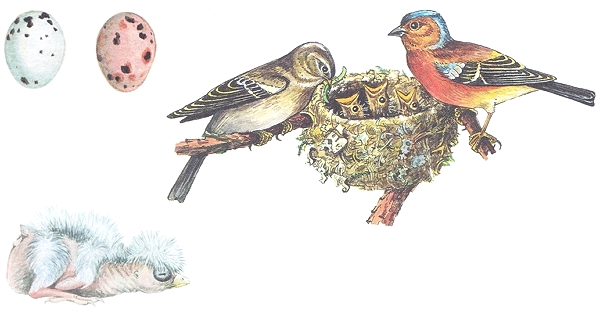

Fringilla coelebs

Одна из распространенных в нашей стране птиц. Зяблики различаются внешним видом. У самца оперение спинки серо-бурого цвета, надхвостье зеленоватое; низ и щеки - темно-коричневые; голова и клюв - голубовато-серые. На лбу есть черное пятно, а на крыле оно белое. В окраске оперения самки преобладают серовато бурые тона. Зяблик широко распространен в Европе, Азии, в Северо-Западной Африке.

Зяблик обитает в разнообразных лесах, нередко поселяется в парках, городских скверах. На места гнездования зяблики возвращаются ранней весной и сразу же обращают на себя внимание своей яркой окраской и мелодичным пением. Поет зяблик громко, с отрывистой концовкой - «росчерком». Гнездится эта птица высоко на деревьях, гнездо строит из мха, лишайников, сухой травы. Изнутри оно выстилается перьями, а снаружи отделывается лишайником, берестой или корой деревьев, в зависимости от его местоположения. Поэтому обнаружить такое гнездо бывает нелегко. Кладка состоит из 4 - 6 голубовато-зеленых яиц, которые насиживает только самка в течение 12 - 13 дней. Птенцы появляются слепыми, покрытыми слабым пухом. О них заботится вначале только самка, а затем - оба родителя. Птенцов кормят в основном насекомыми: гусеницами, мухами. Родители прилетают к гнезду с кормом довольно часто, каждые 3 - 5 минут. От такого обильного кормления птенцы растут быстро и уже через 14 дней покидают гнездо. Выводки некоторое время держатся обособленно, но позднее, в конце лета, объединяются в стайки и начинают кочевать по опушками лесов, полям. В это время они питаются не только насекомыми, но и семенами различных трав, уничтожают большое количество семян сорных растений.

Из-за истребления вредных насекомых и сорняков зяблики очень

полезны в лесном и сельском хозяйстве.

Spinus spinus

Птица размером несколько меньше воробья. Общая окраска оперения зеленовато-желтая, сверху темная, а снизу светлая; по всему телу много пестрин. У самца черная «шапочка» и подбородок. Оперение самки серовато-бурое с темными пестринами. Клюв короткий, конической формы. Распространен чиж в лесной полосе Европы, Азии (Западная Сибирь, Дальний Восток). Это кочующая и частично перелетная птица.

Чиж обитает в еловых лесах с примесью березы, ольхи и других лиственных деревьев. Это очень подвижная и веселая птица, ловкостью напоминающая синиц. Во время полета издает призывный крик, звучащий примерно так: «чи-жик, чи-жик». В период размножения чижи держатся парами. Полушаровидное гнездо строит самка, а самец лишь подносит строительный материал. Гнездо обычно располагается высоко на ели, снаружи оно отделывается мхом, лишайником, что делает его почти незаметным. Кладка содержит 5 - 6 бледно-голубых с крапом яиц, которые насиживает только самка. Птенцы появляются в гнезде на 15-ый день и примерно две недели находятся в нем. О них заботятся оба родителя, кормят, охраняют от непогоды, хищников. Чиж выкармливает птенцов мелкими насекомыми, свежими побегами, почками растений. В конце лета чижи образуют стайки, которые к осени становятся очень многочисленными, кочуя в поисках корма. В это время они питаются семенами хвойных и лиственных деревьев, поедают семена ели, березы, ольхи, сорных трав.

Чижи оказывают большую услугу лесному хозяйству истреблением вредных насекомых и сорных растений, а пение этих птиц доставляет эстетическое наслаждение человеку.

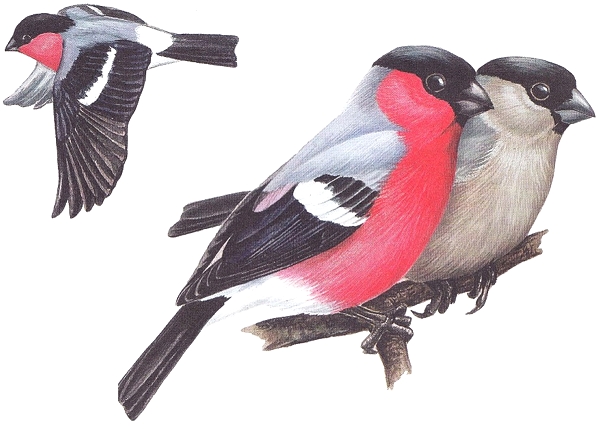

Pyrrhula pyrrhula

Птица размером немногим больше воробья. Окраска оперения очень красивая. Нижняя часть тела самцов кирпично-розовая, спина - пепельно-серая; верх головы, крылья и хвост блестяще-черные. У самок красный цвет замещен буровато-серым. Распространен снегирь в лесной, таежной зоне Европы, Азии (до Камчатки и Японии). Зимой снегирь кочует, однако часть птиц остается на местах гнездовий.

Снегирь - обитатель таежных лесов. В гнездовое время снегири встречаются и в смешанных лесах. Рано весной они разбиваются на пары. Гнездо устраивают в густых ветвях ели, на высоте 2 - 5 м. Оно представляет собой прочную уплощенную постройку из сучков, веточек, сухой травы. В кладке 4 - 6 яиц светло-голубого цвета с бурыми пятнами. Их насиживает только самка, но птенцов выкармливают оба родителя, в основном растительной пищей, семенами травянистых растений, ягодами. Взрослые птицы и выводок питаются более разнообразными кормами: ягодами рябины, калины, крушины, плодами можжевельника, семенами клена, ясеня. В отличие от других птиц, питающихся ягодами, снегири не распространяют семена, так как именно их они выбирают из ягод, а мякоть выбрасывают.

В начале зимы снегири в массе появляются в центральных областях

нашей страны, в ее городах и селах. Их ярко-красные фигурки на фоне белого,

только что выпавшего снега особенно хорошо оживляют зимний пейзаж.

Oriolus oriolus

Одна из самых красивых лесных птиц, размером несколько крупнее скворца. Оперение самца ярко-желтое, крылья и хвост -черные. Самка окрашена более тускло; сверху она зеленовато-серая, а низ ее тела желтовато-белый, с редкими продольными бурыми пестринами. Распространена иволга в Средней и Южной Европе, в западной части Азии и в Северо-Западной Африке. Птица перелетная, зимует в Центральной и Южной Африке, на Мадагаскаре и в Индии.

Иволга обитает в широколиственных и смешанных лесах, рощах, парках, но везде очень скрытна, держится в густой кроне деревьев.

Прилетает иволга на места гнездования поздней весной, в начале лета и сразу обращает на себя внимание своеобразной песней, напоминающей звуки флейты. Гнездится эта птица в верхних частях крон березы, дуба, реже в кроне сосны. Гнездо в виде корзиночки подвешивает к развилке, на концах боковых ветвей дерева. В кладке 4 - 5 белых с редкими черными точками яиц, которые самка насиживает в течение двух недель. Птенцы вылупляются слепые, покрытые редким желтоватым пухом. Их кормят оба родителя довольно часто, прилетая с кормом к гнезду около 200 раз в день. Птенцов выкармливают пауками, насекомыми, которых собирают в кроне деревьев. На 17-ый день после вылупления птенцы покидают гнездо, но родители продолжают заботится о них и вне гнезда, докармливают их, защищают от хищников.

В конце лета взрослые иволги вместе с молодыми кормятся не только насекомыми, но и растительной пищей: созревшими ягодами, плодами. Иволги считаются полезными для лесного хозяйства птицами: они в большом количестве поедают вредных насекомых, особенно волосатых гусениц, которых не трогают многие другие насекомоядные птицы.

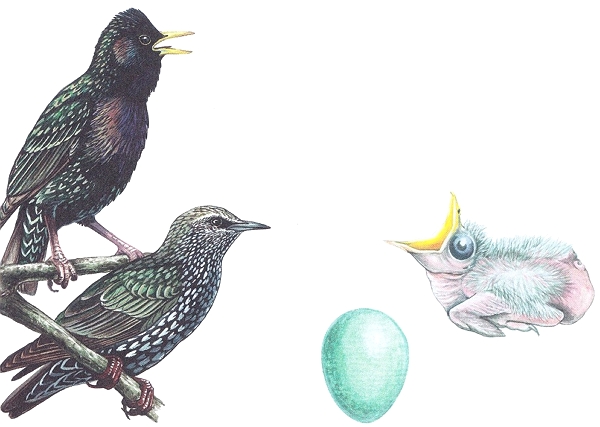

Sturmus vulgaris

Оперение плотное, черное с фиолетовым оттенком и обильным беловатым крапом. Ноги буроватые, клюв черный. По земле передвигается шагами, а не прыгает. Распространен скворец в Европе, в умеренной полосе Западной Азии, в Северо-Западной Африке. Обыкновенный скворец - птица перелетная, однако в теплые зимы остается зимовать в местах гнездования.

Обыкновенный скворец - лесная птица, хотя часто гнездится в искусственных дуплянках на окраине городов и сельских местностей. Его считают одним из первых вестников весны. На гнездовье возвращается ранней весной, когда на полях только начинают появляться проталины. Уже в это время можно услышать резкий скрипящий крик скворцов, их песню, состоящую из подражаний различным звукам и голосам других птиц. Гнездится скворец в старых дуплах, выдолбленных дятлами, в естественных углублениях или искусственных дуплянках, развешенных для него в старых парках, садах, на огородах. Собственно гнездо состоит из сухой травы, соломы, лишайника, мха. В кладке 4 - 7 голубых яиц, которые насиживает самка, но иногда в этом ей помогает самец. Примерно на 15-ый день насиживания появляются птенцы, слепые, голые, о которых заботятся оба родителя. Они их согревают, защищают и кормят. Птенцов выкармливают наземными насекомыми, моллюсками, которых родители добывают на лугах, полях, огородах. Подросшие птенцы, покинув гнездо, образуют стаи и начинают кочевать на ближайших опушках, лугах, пастбищах. Среди поедаемых скворцами животных немало насекомых-вредителей лесных и культурных растений. Этим они приносят большую пользу сельскому хозяйству и лесу.