Девятнадцатый век (после Наполеона)

Девятнадцатый век начался с Наполеоновских войн. Великий завоеватель свергал с тронов королей одного за другим и сумел перекроить всю карту Европы. После падения Наполеона его победители собрали в Вене Священный конгресс (1815 год). Они попытались вернуть все обратно. Но возвращенный насильно старый режим продержался недолго.

Наиболее бурным был 19 век во Франции. В 1830 году Июльская революция свергла короля Карла X. Его сменил Луи-Филипп. В 1848 году началась новая революция. Она немедленно отозвалась и в других государствах Европы: Австро-Венгрии, Германии, Италии. Французский король отрекся от престола, но это не устроило часть революционеров. Президентом был избран Наполеон Бонапарт, племянник великого полководца. Начались восстания рабочих.

В 1851 году он совершил переворот и объявил себя императором. «Маленький Бонапарт», как его называли, старался подражать своему великому дяде, но был совершенно лишен его талантов. Франция вела много войн, большинство из которых были ей совершенно не нужны. Вместе с тем внутренняя политика Наполеона способствовала экономическому росту. Стремясь сохранить лидирующее положение в Европе, Франция попыталась помешать объединению Германии. Так началась Франко-прусская война (1870 - 1871). Она закончилась полным разгромом Франции и падением Второй империи, то есть правления Наполеона Бонапарта. Во Франции установилась республика. В 1871 году в осажденном Париже произошло восстание, известное как Парижская коммуна.

Для Германии вопросом века был вопрос ее объединения. Объединение произошло вокруг Пруссии. Ее король Вильгельм I в 1871 году стал императором Германии. В Германии начала бурно развиваться промышленность, особенно тяжелая. Из-за позднего объединения Германия «опоздала» к разделу колоний. Она считала себя обиженной и боролась с Францией за первенство в европейских делах.

Объединение было важным и для Италии. К началу 19 века часть итальянских земель была под властью Австрии. Возрождение национального духа было присуще движению Рисорджименто (в переводе с итальянского возрождение). В отрядах легендарного Джузеппе Гарибальди сражались и иностранцы, были и русские.

В 1861 году Италия смогла объединиться вокруг Савойской династии.

Британская империя в 19 веке была самой большой империей в мире. Начав промышленную революцию раньше других европейских стран, она вырвалась вперед, но ее тяжелая промышленность стала отставать от Германии. Своим главным соперником Британия считала не Францию или Германию, а Россию. Чтобы не допустить усиления России, в 1856 году Британия начала Крымскую войну против Российской империи.

Большинство стран Восточной Европы и Балкан боролись за государственную независимость. В 1830 году добилась независимости Греция. В 1878 году народы Балкан с помощью России освободились от турецкого ига.

Во всех странах Европы бурное развитие промышленности сопровождалось усилением борьбы рабочих за свои права. Растущий слой интеллигенции боролся за свободу слова и другие свободы. Многие революционные общества действовали по всей Европе. Но по мере того, как правительства расширяли круг свобод, революционеры выходили из подполья. Они создавали свои партии, становились членами парламентов.

|

Бубулина. Картина XIX в. |

Если внимательно изучать историю войн XIX века, окажется, что женщины принимали участие чуть ли не в каждой из них. В этом смысле война за независимость Греции не является исключением.

Двадцатые годы XIX века дали нам имя Бубулины (Боболины), одной из видных участниц в войне за независимость Греции.

Ее настоящее имя — Мария Пиноци, а ее отцом был моряк Ставрианос Пиноцис. Он жил на маленьком острове Спеце и возил на своем паруснике грузы с одного греческого острова на другой. А еще он, как и многие другие, зарабатывал себе на жизнь контрабандой и морским разбоем, если в море вдруг встречался незнакомый и к тому же плохо вооруженный корабль. И конечно же, он мечтал освободить Грецию от турецких захватчиков. В 1770 году он присоединился к восставшим, был тяжело ранен в бою и брошен в тюрьму. И как раз в это время, в мае 1771 года, у него родилась дочь. Вскоре Ставрианос умер, а его жена Скево с дочерью вернулась на родной остров и вышла замуж за друга покойного мужа, родив ему восьмерых детей.

В 14 лет Мария сбежала из дома и попыталась наняться матросом на корабль. Море она любила с детства и рано научилась ходить под парусом, но в матросы ее не взяли. Пришлось возвращаться домой, где отчим устроил ей порку.

В 17 лет ее выдали замуж за капитана Димитриоса Яннузаса, который — как все на острове — занимался на своем корабле «Святой Спиридон» то извозом, то разбоем.

Мария родила четверых детей, вела хозяйство, удачливо сбывала награбленное заезжим купцам. А в 1797 году ее муж погиб в одном из пиратских рейдов. И Мария не стала продавать его корабль, а решила сама ходить в море.

В первом же плавании «Святого Спиридона» под командованием Марии (она должна была доставить в Пирей груз шерсти и оливкового масла) на корабль напали две разбойничьи лодки. Мария к такому повороту событий была готова, она вооружила своих матросов мушкетами. По ее команде те дали дружный залп, и пираты ретировались. С тех пор Мария водила свою фелуку в дальние и ближние рейсы, не раз вступая в схватку с любителями легкой наживы. За храбрость ее и прозвали Ласкарина (по-турецки это прозвище означает «воительница»).

Детей «капитанши» воспитывали няньки. Ее дом в Спеце становился все богаче, и вот однажды на пороге ее дома появился первый богач острова Димитриос Бубулис. Он предложил Марии войти вместе с ее «Святым Спиридоном» в состав его флотилии. Мария отказалась, но Бубулис пришел еще раз... Потом еще и еще... В конце концов, он своего добился, и Мария ответила согласием... на его предложение руки и сердца. Но поставила условие: он не запрет ее дома, а позволит по-прежнему выходить в море на ее «Святом Спиридоне».

Димитриос Бубулис слово сдержал. Мария, которая после венчания стала называться по фамилии мужа Бубулиной, ходила в плавание наравне с капитанами-мужчинами.

Бубулине исполнилось пятьдесят, когда ее семейное счастье оборвалось — внезапно и трагично. На остров напали алжирские пираты, и ее муж погиб в бою.

Именно эта потеря перевернула сознание Ласкарины. Она поняла, что виной всему не алжирские пираты, а захватившие Грецию турки, которые не защищают греков, а только грабят их. И она стала помогать тайной организации «Филики Этерия». Ее название можно перевести как «Союз друзей», и она боролась за независимость Греции. Более того, она стала единственной женщиной, принятой в эту организацию и знавшей все ее секреты.

А организация активно занималась подготовкой к восстанию. На верфях острова Бубулина построила для будущих сражений четыре парусника, включая корвет «Агамемнон» — самый мощный военный корабль, имевшийся тогда в Греции.

Кто-то донес турецким властям, что на корвете целых 18 пушек — вдвое больше, чем позволялось грекам по турецким законам. На корабль явились проверяющие, и Бубулине пришлось вручить каждому из них по мешочку с золотом, чтобы они не проявляли излишнего любопытства.

А потом, 25 марта 1821 года, греки подняли в городке Калаврига знамя независимости (позже этот день стал национальным праздником Греции). Повсюду крестьяне, торговцы и даже монахи доставали припрятанное в тайниках оружие, с гор спускались отряды клефтов (повстанцев). Очень скоро огонь восстания охватил половину Греции.

Примкнула к нему и Бубулина. Она снарядила свою маленькую эскадру и, сама встав за штурвал «Агамемнона», отправилась на помощь.

Когда повстанцы начали осаду сильной турецкой крепости Нафплион, корвет обстреливал крепость с моря, а часть команды во главе с тремя сыновьями Бубулиньгвысадилась на берег. Отряд храбро сражался, но не смог одолеть превосходящие силы крепостного гарнизона. Старший из братьев, Яннис Яннузас, был убит, и над трупом сына Бубулина дала клятву, что не сложит оружия, пока турки остаются в Греции.

Вернувшись на Спецу, она сумела убедить других капитанов примкнуть к восстанию. Во главе с «Агамемноном» их корабли топили турецкие суда по всему Эгейскому морю и освобождали один остров за другим. На мачте «Агамемнона» развевался красно-синий флаг Бубулины с восставшим из пламени фениксом.

Флоту повстанцев нужен был лес, поэтому одной из целей отважной Бубулины стал остров Тасос, где росли корабельные сосны. Турецкий гарнизон сопротивлялся отчаянно. Дважды Бубулина водила своих людей в штыковые атаки, каждый второй из них был убит или ранен, но в итоге гарнизон пал. К тому времени под началом Ласкарины было восемь кораблей и 500 человек матросов, которыми командовали ее сыновья и братья.

Вернувшись летом на Пелопоннес, неукротимая Бубулина снова начала осаду Нафплиона, желая отомстить за сына. Атака следовала за атакой, но крепость не сдавалась. Историограф повстанцев Анаргирос Хаци писал:

«В истории народов весьма редко случается, чтобы женщина брала в руки оружие — тем более богатая женщина, решившая принести на алтарь служения своей стране свои корабли, деньги и сыновей. Такой женщиной была Ласкарина Бубулина, которой все нации мира салютуют как героине. У нее было поистине львиное сердце. Помню, как 4 декабря 1821 года, стоя на палубе своего судна, она посылала корабли в бой, не обращая внимания на пролетающие у нее над головой ядра и пули. Как гневная амазонка, глядя на битву с моря, она кричала: “Разве вы бабы, а не мужчины? Вперед!” Ее люди покорялись, отступая и вновь бросаясь вперед, они храбро сражались, но гибли напрасно, поскольку Нафплион с моря был неприступен».

В январе 1822 года народное собрание объявило Грецию независимой и избрало временное правительство во главе с Александром Маврокордатосом.

Война с турками между тем затягивалась. Греки надеялись на помощь европейских держав, но те выжидали, как повернутся события, чтобы извлечь из них как можно больше выгод. Только немногие свободолюбивые европейцы отправились на помощь восставшим. Среди них был и лорд Байрон, вскоре умерший в крепости Миссолунги от лихорадки. Он не успел осуществить свое намерение и встретиться со знаменитой Бубулиной, которую в письмах называл «леди адмирал».

А она тем временем на своем «Агамемноне» взяла крепость Монемвасия и вернулась к острову Нафплион, который вскоре тоже был захвачен. Верная себе, «леди адмирал» посадила пленных женщин и детей на корабли и отправила в Турцию. К мужчинам она была не так милостива: их всех с камнем на шее бросили в воды залива Арголикос.

Казалось, час победы близок, греки освободили Афины, но тут вожди революции перессорились друг с другом. Вспыхнула недолгая, но яростная гражданская война между сторонниками промонархической группировки и сторонниками конфедерации свободных общин, в которой приняла участие и Бубулина. В одном из сражений погиб ее зять, а потом ее арестовали, но уважение к ней было так велико, что, когда она потребовала вывести ее из тюремной камеры, никто не посмел ее удержать.

Бубулина вернулась на Спецу, бросив напоследок своим оппонентам: «Ваши бабьи свары снова отдадут Грецию на милость турок».

Так и случилось: в феврале 1825 года к берегам Пелопоннеса приблизился флот турецкого наместника Египта Ибрахима-паши. Собранная им 100-тысячная армия стала быстро теснить повстанцев.

В этот тяжелый час Бубулина не могла не прийти на помощь родине. Она продала все свои корабли, кроме «Агамемнона», заложила ростовщикам золотые украшения и закупила оружие и порох, чтобы отправиться на помощь осажденной турками Наваринской гавани.

Приготовления к походу прервал нелепый инцидент: один из ее сыновей, Георгиос, влюбился в дочь соседа Христодулоса Куциса. Возможно, их страсть была взаимной, но юношу обвинили в изнасиловании. Нравы в греческой глубинке были суровыми — позор смывался только кровью. Георгиос укрылся в доме матери, и вооруженная толпа явилась туда разбираться. Бубулина вышла на балкон, и в разгар довольно бурных объяснений кто-то из толпы выстрелил в нее. Пуля попала точно в грудь, и смерть была мгновенной. Убийцу, естественно, так и не нашли.

Траура по Бубулине не объявляли — Греции, из последних сил сражавшейся за выживание, было не до того. Но память о Ласкарине сохранилась: в гавани острова Спеца ныне стоит памятник этой отважной женщине, ее именем названы улицы в Афинах и многих других городах, а ее портрет вплоть до введения евро украшал греческие купюры.

В доме Бубулины открыт музей, где хранятся ее личные вещи и оружие. Увы, указа Александра I о присвоении Марии Бубулине посмертно звания контр-адмирала русского флота в музее нет. Но в том, что он существовал, никто в Греции не сомневается.

|

Эмилия Платер. Гравюра XIX в. |

Польско-литовская революция 1830 года связана с именем Эмилии Платер, которую все называли «Польской Жанной д’Арк».

Она родилась 13 ноября 1806 года в Вильно (ныне Вильнюс) и принадлежала к старинному графскому роду, земельные владения которого находились преимущественно в тогдашних Витебской и Виленской губерниях.

Современник Эмилии этнограф Максимилиан Марис в своих воспоминаниях отмечал «таинственную глубокую связь, существовавшую между юной аристократкой и простым народом». Графиня собирала и пела народные песни, щедро платила за их записи, исполняла народные танцы. С юных лет она сама писала стихи.

Воспитывали ее в духе патриотизма. Когда Польша восстала против российского господства, Эмилия Платер оставила все — богатый уютный дом, балы, свои научные и литературные занятия. Взяв в руки оружие, она присоединилась к восставшим. Хорошее знание жизни народа, дружеские отношения с крестьянами и, конечно, деньги, которых она никогда не жалела, позволили Эмилии сформировать отряд из четырех сотен прекрасно вооруженных повстанцев. Подрезав свои длинные красивые волосы, переодевшись в подготовленный ранее мундир, графиня возглавила его.

Собирая людей в отряд, она объездила своих ближайших родственников и знакомых, встречалась с кузенами Люцианом и Фердинандом, их товарищем Александром Рыпинским, курсантами школы подхорунжих из Динабургской крепости. Вместе они обсуждали план захвата этой крепости. Гарнизон крепости был небольшим, а укрепления слабыми, так что заговорщики надеялись на успех. Но их планы не осуществились, так как школу закрыли, подхорунжих выслали во внутренние губернии, а крепость усилили дополнительными частями.

Эмилия все же предприняла попытку захватить Дунабург (Даугавпилс), но, несмотря на удачный бой, имевший место 2 апреля 1831 года, ей все же пришлось отказаться от своих планов, так как противник явно превосходил ее отряд по численности.

Отряд Эмили Платер насчитывал 280 стрелков, 60 конных и несколько сотен косиньеров (крестьян, вооруженных косами). Среди повстанцев было немало девушек. Во время боя Эмилия своим личным примером вдохновляла товарищей на мужество. 4 апреля отряд взял городок Езеросы. Но потом казаки выбили отряд оттуда и почти разбили его, а Эмилия и ее адъютантка Мария Прушинская с группой оставшихся партизан добрались до отряда Кароля Залусского, стоявшего около города Поневежа. Появление девушек в отряде подняло боевой дух повстанцев, которые посчитали за честь служить вместе с ней.

Приближение сильных русских войск вынудило Залусекого отходить на соединение с большей группой партизан. Марш был очень тяжелым, проходил днем и ночью, через болота, по колено в грязи. Они дошли до Шадова, где остановились на отдых. Однако противник не дал отдохнуть и 4 мая начал окружать отряд. Чтобы помешать этому, в атаку пошли стрелки и виленские студенты. Эмилия с честью выдержала битву, отряд вырвался, но был вынужден снова отходить при постоянном контакте с противником.

Шли на Байсогалу, по Ковенскому тракту. Заболевшая Эмилия, будучи в полубессознательном состоянии, едва не попала в руки русских. Ее оставили в крестьянской хате, но как только состояние здоровья немного улучшилось, девушка отправилась искать повстанцев.

Сначала она шла одна, затем к ней стали присоединяться отдельные партизаны и небольшие группы. Так во главе их дошла она до Залусского, лагерь которого размещался теперь возле Росиен. Вилькомирские стрелки встретили Эмилию овацией. После совещания, на котором было решено разделиться на небольшие отряды и каждому из них вести борьбу в своих поветах, Эмилия возглавила вилькомирцев.

17 мая 1831 года она захватила город Вилькомир и была с триумфом встречена его жителями.

В июне ее отряд влился в состав регулярной польской армии генерала Дезидерия Хлаповского. Многим тогда необычайная девушка-повстанец врезалась в память. Вот одно из описаний:

«Присоединился к нам довольно большой, хорошо одетый конный отряд повстанцев во главе с Платер. Ей можно было дать не больше 24 лет. Небольшая ростом, бледная, не красавица, но с округлым, приятным, симпатичным лицом, голубыми глазами, стройного, хоть и не сильного сложения. Была серьезная, скорей суровая, чем простая в обхождении, малоразговорчивая и видом будто требовала к себе надлежащего отношения и приличия. Да никто в лагере не позволил в ее присутствии бросить лишнее слово, шутку или согрешить в вежливом обхождении. На ней был сюртук с красным воротом, а возле шеи кружевной воротничок, что очень ей шло. Небольшой мужской кивер на голове, волосы подрезаны, широкие, до земли, шаровары, на поясе кинжал и небольшая сабля, серебряные шпоры на сапожках. Скромная, без всякой неестественной претензии, стройно держалась на коне...»

Хлаповский принял Эмилию очень хорошо и взял ее в свой штаб. Неслыханная вещь — молодая женщина была официально поставлена над бывалыми солдатами, среди которых находились воевавшие еще под знаменами Тадеуша Костюшко. Она была назначена почетным командиром роты, ей был присвоен чин капитана.

С этой военной частью Эмилия и ее соратницы пришли в Ковно, занятый польской армией. А 27 июня состоялась битва, во время которой девушка снова чуть не попала в плен. Избежать его удалось, лишь благодаря самоотверженности майора Кекерницкого, который отдал ей своего коня, а сам попал к русским. Вдогонку бросились казаки, конь Эмилии не смог перепрыгнуть через ограду, и она упала. Мария Романович начала стрелять из карабина, на помощь подоспел майор Мацевич — и Эмилия спаслась, хоть и была тяжело ранена.

Преследуемая казаками, она кое-как добралась до Пруссии. А там — новая беда: графиню свалила тяжелая болезнь. Обессиленная в боях и походах, нелегких и для закаленных мужчин, она угасала прямо на глазах. 23 декабря 1831 года ее сердце остановилась. Отважной воительнице было всего 25 лет.

Потом ее останки были доставлены на кладбище города Коптево (современный Капчаместис). Ее могила находится на кладбище и по сей день: это темно-серый гранитный обелиск, увенчанный крестом, который был восстановлен в 2004 году. В центре города установлен памятник героине.

Имя Эмили Платер вошло в легенды, по свежим следам она была воспета в стихотворении Адама Мицкевича «Смерть полковника», о ней написано несколько книг, в ее честь названа одна из центральных улиц Варшавы. Поляки, белорусы и литовцы считают ее своим национальным героем.

|

Генрика Пустовойтовна. Гравюра XIX в. |

Без сомнения, в числе женщин-воительниц следует также назвать Генрику Пустовойтовну, принимавшую участие в польском восстании 1863 года.

Она родилась 26 июля 1838 года в Верховишках, что близ Люблина. Если быть точным, то звали ее Анна Трофимовна Пустовойтова, ибо была она дочью русского офицера Трофима Павловича Пустовойтова и польской дворянки Марианны Коссаковской. В польских источниках она фигурирует как Анна-Генрика Пустовойтовна или как Генрика Пустовойтовна.

Вначале она училась в соседнем Люблине, затем — в женской школе в Варшаве, после вместе с сестрой окончила Пулавский институт благородных девиц. После окончания школы жила в Люблине, активно участвуя во многих религиозных и патриотических мероприятиях. В 1861 году за участие в одной из демонстраций Генрика была выслана в Житомир под надзор полиции, и с нее была взята подписка о неучастии в «беспорядках».

Однако девушка продолжила участвовать в польских демонстрациях, на этот раз уже в Житомире. Самая крупная демонстрация там была названа «крестовым походом черных женщин»: в ночь с 20 на 21 сентября на площади был водружен черный крест, обвитый свежими цветами, с надписью: «В память пяти поляков, замученных в 1861 году». На рассвете полицейские заметили крест, демонтировали его и отнесли в участок. И тут же заволновалось все польское население города. Около четырех часов огромная толпа, предводимая женщинами, в числе которых находилась и Генрика Пустовойтовна, направилась к костелу, но туда ее не пустили, й она отправилась в кафедральный собор. Там перед женщинами растворились двери храма, и они начали «амазонский митинг», требуя вернуть крест. Губернатор отказался говорить с толпой, а когда призыв со стороны полицмейстера разойтись во имя закона не увенчался успехом, употребили в дело роту из батальона внутренней стражи, которая и разогнала демонстрантов, состоявших большей частью из женщин, ремесленников и бывших гимназистов.

Город был объявлен на военном положении, многие демонстранты были арестованы, а главные подстрекательницы высланы. Генрику Пустовойтовну, в частности, подвергли высылке и заточению в одном из московских монастырей. При каких обстоятельствах она вырвалась оттуда и оказалась в польском повстанческом отряде, так и остается невыясненным. По одной из версий, она с помощью польских друзей занималась изучением медицины. По другой версии, она еще в Ковеле притворилась больной.

Врачи-поляки эту притворную болезнь удостоверили медицинским свидетельством и донесли в Варшаву наместнику, что Пустовойтову дальше везти нельзя. А тот поверил и приказал вернуть ее в Житомир под надзор полиции. Но в Житомире Пустовойтовна снова повела себя как и прежде. Тогда было приказано арестовать ее и отправить в один из женских монастырей Костромской губернии. Но мать подала прошение императору с просьбой оставить дочь в Житомире, так как она, по ее словам, страдала чахоткой. И что удивительно, в это в очередной раз поверили, и лишь затем Генрика скрылась в неизвестном направлении.

Когда же началось Польское восстание 1863 - 1864 годов, Генрика, переодевшись мужчиной и взяв себе имя Михал Смок, начала сражаться под началом генерала Мариана Лангевича.

А происходило все так. Император Александр II в годовщину восшествия на престол и в день своего рождения объявил широкую амнистию всем ссыльным и эмигрантам 1831 года, а наместником Царства Польского назначил князя М. Д. Горчакова. Должности губернаторов были замещены людьми мягкими, порой весьма либеральными. Поляки, как водится, эту снисходительность русских властей приписали слабости России. И гражданский генерал-губернатор Александр

Велёпольский начал вырывать у пожилого князя Горчакова уступку за уступкой. Дальше — больше: вернувшиеся на родину революционеры вновь принялись за дело, формируя кадры будущих повстанцев.

Начался террор. Повсеместно стали убивать русских солдат и чиновников. Всего за 1859 - 1863 годы было совершено более 5000 таких убийств. Назначенный после смерти М. Д. Горчакова наместником в Варшаву великий князь Константин Николаевич избегал крутых мер, и положение русских там с каждым месяцем становилось все более тяжелым...

В декабре 1862 года в Варшаве собрался съезд польских революционеров, на котором было решено перейти к решительным действиям. Назначенный на январь 1863 года рекрутский набор должен был послужить сигналом к восстанию. На левом берегу Вислы восстанием должен был руководить Лангевич, на правом — Левандовский и Чапский, в Литве — Сераковский, в Юго-Западном крае — Ружицкий. А главное руководство принял на себя на правах диктатора генерал Людовик Мерославский, направлявший действия из Парижа.

Восстание вспыхнуло повсеместно 10 января. Великий князь Константин Николаевич, имевший в Варшавском округе 90-тысячное войско, не сумел распорядиться им и приказал очистить целый ряд важных населенных пунктов. Но при этом он стянул все свои силы в несколько больших отрядов.

Людовик Мерославский, прибыв в конце января 1863 года из Парижа, был через несколько дней разбит русскими у Троячинцев и вынужден был бежать обратно за границу. После этого восстание возглавил генерал Лангевич, собравший под Сандомиром отряд в 4000 человек.

Генерал этот сначала служил в прусской армии, участвовал в экспедиции Гарибальди против Неаполя, был преподавателем военного училища в Италии. Во время Польского восстания 1863 года он, собрав сильный отряд, принял общее начальство над повстанцами и провозгласил себя диктатором. Однако 12 (24) февраля 1863 года он был разгромлен под Малгощей: 300 человек было убито, 800 ранено и около 1500 разбежались (русские потеряли в этой схватке лишь 6 человек ранеными). Остатки отряда были ликвидированы в конце февраля, и сам Лангевич бежал в Австрию, где его схватили и заточили в крепость. В 1875 году его выпустили на свободу, и он поселился в Швейцарии.

В этих событиях активное участие принимала и Генрика Пустовойтовна, которая была адъютантом полковника Дионизия Чаховского, командира одного из повстанческих отрядов, находившихся под общим командованием генерала Лангевича. После разгрома, во второй половине марта 1863 года, неугомонная Генрика в числе других повстанцев была интернирована австрийскими властями. Что же касается Чаховского, то он держался еще три месяца, и остатки его разбитого отряда перешли в Австрию лишь в конце мая.

Генрика Пустовойтовна провела остаток жизни в эмиграции в Швейцарии, а затем во Франции.

Принимала активное участие в Парижской коммуне — как военная медсестра, в том числе сражаясь на баррикадах.

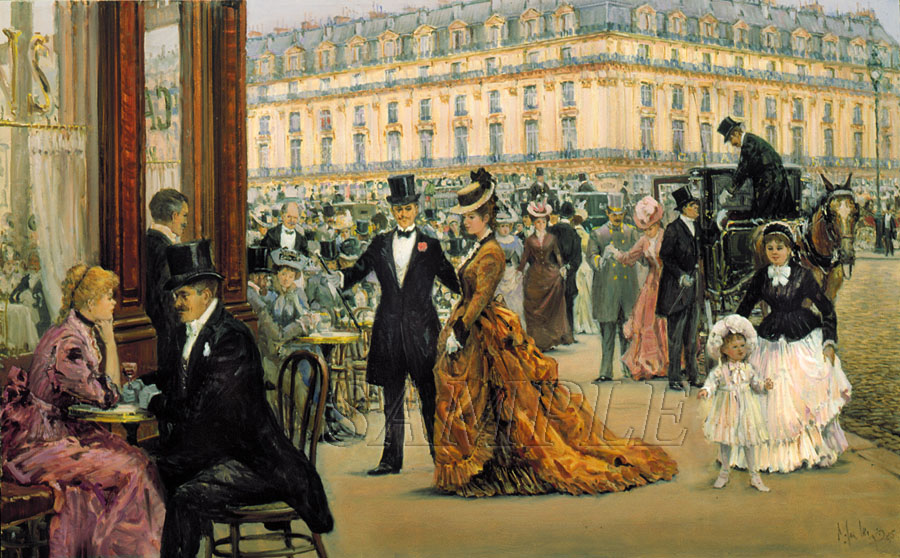

Она была одним из организаторов медицинского обеспечения восставших, привлекала к работе в госпиталях парижанок. А в мае 1871 года она лично оказывала медицинскую помощь сражавшимся коммунарам на Вандомской площади.

В числе организаторов летучих госпиталей Парижской коммуны, выезжавших в районы боев, был польский врач-революционер Станислав Левенгард. Он-то и стал мужем Генрики Пустовойтовны.

В конечном итоге она была схвачена версальцами, и ее освободили лишь благодаря вмешательству Международного Красного Креста. Эта организация наградила отважную революционерку почетным дипломом и бронзовым крестом.

После этого она жила в Париже и умерла 2 мая 1881 года во сне от сердечного приступа. Ей было неполных 43 года.

После нее осталось двое детей: дочь Елена, родившаяся в 1875 году, и сын Генрик, родившийся в 1877 году. А похоронили ее в Париже, на кладбище Монпарнас.

|

Даша Севастопольская принесла воду на передовые позиции. Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя» Ф. А. Рубо. 1904 г. |

Не обошлась без активного участия женщин и Крымская война 1853 - 1856 годов между Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии, возникшая в результате столкновения политических и экономических интересов этих стран на Ближнем Востоке. Война эта развернулась преимущественно в Крыму и на Черном море.

После уничтожения русской черноморской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова турецкого флота при Синопе в сентябре 1854 года союзники по коалиции высадили свои войска в Крыму и начали осаду Севастополя.

Осажденный Севастополь держался 349 дней и ночей, и только в конце августа 1855 года ценой огромных потерь врагу удалось овладеть южной стороной города и оттеснить русские войска на север.

Отличилась под Севастополем Даша Севастопольская, она же Дарья Лаврентьевна Михайлова (по мужу Хворостова). Родилась она в 1836 году в селе Ключищи, что под Казанью, в семье матроса Лаврентия Михайлова. Он погиб в том самом Синопском сражении.

Дарья осталась круглой сиротой, без опоры и всяких средств к существованию.

Когда англо-французский корпус высадился в районе Евпатории, Даша сказала своим соседям:

— Скоро прольется солдатская кровь. Не могу я сидеть дома. Продам все что есть, куплю лошадь и поеду за войском. Кому Господь приведет, тому и помогу.

Соседи удивились:

— Да неужели тебе не страшно?

— Чего же бояться, — отвечала она. — Ведь не дурное дело задумала. А убьют меня, добрым словом люди помянут.

Висевшая на стене отцовская бескозырка дала ей мысль переодеться юнгой, каких много было на флоте. Потом она перешила на свой рост широкую отцовскую матроску и шаровары, спрятала под бескозыркой свою золотистую косу и ушла из дома.

Добро у Дарьи было незавидное. Она продала все и получила за это 20 рублей. На эти деньги она купила коня и отправилась в расположение русской армии. Устроившись в кустах дубняка, жадными глазами следила она за передвижениями батальонов, за разрывами неприятельских снарядов, за всем, что могла разглядеть издали в сплошном почти дыму.

8 сентября 1854 года началось кровавое дело на реке Альма. Дарья привязала своего скакуна в лесу и, несмотря на неприятельский огонь, учредила свой перевязочный пункт для раненых: как умела, перевязывала раны офицеров и солдат.

Кончилось сражение. Потери русских были очень велики. Много было покалеченных и раненых. И Дарья не покинула их. В то время еще не было сестер милосердия, а посему страдальцы, благословляя «бесстрашного юнгу», завещали ему кто часы, кто деньги.

А она носила на бастионы воду и пищу, дневала и ночевала на перевязочных пунктах, без устали опекая раненых. Ей никогда не приходилось бинтовать раны раньше, но она очень старалась, а солдаты сами показывали ей, как надо обрабатывать руку, ногу, шею, голову.

Когда у Даши из-под бескозырки выбилась коса, один из раненых удивленно спросил:

— Да ты же никак девка?

После этого, не зная ее фамилии, все стали называть ее Дашей Севастопольской. А она не ограничивалась только оказанием помощи раненым, что само по себе уже было подвигом. Она участвовала в боях, ходила в разведку. А в октябре 1854 года дом, в котором жила Даша на Корабельной слободке, разнесло снарядом. В ноябре ее перевели добровольной сестрой милосердия на Главный перевязочный пункт, который располагался в здании Дворянского собрания.

Царь Николай I, когда узнал о ее подвиге, 7 ноября 1854 года пожаловал ей золотую медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром, а также велел передать, что «по выходе в замужество пожалует еще 1000 рублей на обзаведение». Приказ о награждении во исполнение воли Его Величества был объявлен по всему Черноморскому флоту.

В начале декабря хирург Н. И. Пирогов, объезжая госпитали и перевязочные пункты Севастополя, приехал на «главный перевязочный». Он был наслышан о подвигах Даши, но до этого еще не виделся с ней. Заметив девушку с медалью на белом переднике, он сразу догадался, кто перед ним.

— Даша? — спросил он. — Слушай, Даша Севастопольская, скоро сюда приедет целая община сестер милосердия, чтобы одной тебе не было жутко.

Известно, что позже Даша приходила к Н. И. Пирогову с просьбой о вступлении в общину сестер милосердия, но по каким-то причинам в нее не вступила. Впрочем, это не мешало ей продолжать работать на перевязочных пунктах в Севастополе на протяжении всей войны.

А после войны, летом 1855 года, она вышла замуж за матроса Максима Хворостова и получила 1000 рублей серебром на обустройство быта, обещанные императором. Плюс ей выдали ветеранскую медаль «За защиту Севастополя».

После свадьбы семья купила трактир в поселке Бельбек. Но вскоре, продав имущество, она поселилась с мужем в Николаеве, вблизи моря.

А потом они расстались (по одной из версий, по причине пьянства мужа), и Дарья вернулась в Севастополь. На Корабельной стороне города она прожила до конца дней.

По воспоминаниям старожилов, Дарья Лаврентьевна Хворостова умерла примерно в 1910 году, и похоронена она была на кладбище в Доковом овраге, чуть юго-западнее знаменитого Малахова кургана. Со временем могила была утрачена, а в настоящее время на этом месте расположен сквер. По другим данным,«в 1892 году она вернулась в родное село, где никого из родных уже не осталось. Пожертвовав местному храму икону Николая Чудотворца, которая была с ней в Севастополе, она уехала в село Шеланга и через полгода скончалась. Ее могила на местном кладбище не сохранилась.

Но зато имя Даши Севастопольской носит 3-я городская больница города Севастополя, а рядом с ней воздвигнут памятник героине.

|

Екатерина Хитрово. Гравюра XIX в. |

Когда началась Крымская война, в Севастополь для оказания помощи раненым прибыли первые сестры милосердия из Крестовоздвиженской общины.

Ее создательницей была великая княгиня Елена Павловна, бывшая вюртембергская принцесса Фредерика-Шарлотта, воспитывавшаяся в одном из парижских пансионов, вдова Михаила Павловича Романова, младшего брата Николая I. В 1854 году она сумела убедить императора в необходимости призвать женщин на помощь страждущим воинам, защитникам Отечества, о печальной судьбе которых из Севастополя приходили тревожные вести. Кстати, это именно она добилась разрешения направить к месту боевых действий в Крым известного русского хирурга Н. И. Пирогова.

Женщины работали в госпиталях и ранее, но посылать особ женского пола туда, где идет война, — такого еще нигде и никогда не было.

Н. И. Пирогов писал:

«Доказано уже опытом, что никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными мужчинам».

Утром 6 ноября 1854 года первая группа сестер общины выехала на фронт. Эта группа прибыла в Симферополь 1 декабря 1854 года. Она называлась 1-е отделение и состояла из 28 сестер под управлением главной начальницы Александры Петровны Стахович. Но уже к 20 декабря сестры заболели и были сменены «сердобольными вдовами», прибывшими к тому времени из Одессы. В результате четыре сестры умерли от тифозной горячки.

23 декабря несколько сестер отправились в Бахчисарай для служения при тамошнем военном госпитале, но и там все они переболели тифозной горячкой, и одна сестра умерла.

22 ноября, после краткосрочного обучения, в Крым отправилась вторая группа сестер милосердия. Это 2-е отделение прибыло в Севастополь 13 января 1855 года, и оно находилось под управлением старшей сестры Марии Меркуровой.

Эти сестры дежурили днем и ночью на главном перевязочном пункте, находившемся сначала в Дворянском собрании, а потом — в Инженерном доме (с конца января до 4 марта). Работали сестры и в Николаевской батарее, и в нескольких частных домах, где находились госпитали. При этом они делились на перевязывающих, аптекарей и сестер-хозяек. Первые помогали докторам при перевязках, приготовляя бинты и другие перевязочные средства. Вторые надзирали за правильным отпуском лекарств и получали в свое распоряжение медикаменты, изготовление которых не терпело отлагательства. Третьи наблюдали за бельем и за содержанием больных.

17 января 1855 года в Севастополь прибыло 3-е отделение сестер под управлением старшей сестры Екатерины Бакуниной, внучатой племянницы фельдмаршала М. И. Кутузова. Оно занималось уходом за больными на Северной стороне, а потом его переправили на Южную сторону, где оно соединилось с сестрами 2-го отделения.

К 10 февраля заболели почти все сестры, служившие в Севастополе, и две из них умерли от тифозной горячки.

21 февраля прибыло из Симферополя 1-е отделение во главе со Стахович, и оно разместилось в Северных бараках, считаясь по времени приезда 4-м отделением. А 28 марта прибыли сестры 5-го отделения под надзором баронессы Екатерины Будберг, сестры А. С. Грибоедова.

Всего же из Крестовоздвиженской общины на фронт были направлены более 200 сестер милосердия.

Вот как писал об их работе Н. И. Пирогов:

«Они день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают больным чай и вино и наблюдают за служителями и за смотрителями и даже за врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий».

Работать сестрам приходилось в ужасных условиях. Изо дня в день, по свидетельству Пирогова, выполнялось от 150 до 200 ампутаций и других тяжелых операций.

Во многих своих письмах и отчетах Пирогов описывал высокие человеческие и профессиональные качества своих сестер милосердия. Одной из них была Екатерина Александровна Хитрово.

Точная дата ее рождения неизвестна, а происходила она из древнейшего дворянского рода, но из обедневшей его линии. Одно время она служила воспитательницей в доме князя Василия Николаевича Репнина в Одессе. А в 1852 году она поступила на службу в Одесскую общину сердобольных сестер и вскоре стала ее настоятельницей.

Во время обстрела Одессы Екатерина Александровна организовала эвакуацию из больницы неподвижных больных вместе с сестрами в безопасное место. Сама же она вместе с еще одной сестрой и священником осталась на страже обители.

В течение 1855 года в больнице общины лечились 20 раненых, средства на содержание и лечение которых прислала сама императрица. А потом по предложению великой княгини Елены Павловны Екатерина Александровна стала главной начальницей сестер милосердия. Она заменила на посту настоятельницы Крестовоздвиженской общины сестер милосердия А. П. Стахович, которая, по словам Н. И. Пирогова, «требовала, чтобы сестры величали ее генеральшей <...> хотя была вдовой капитана».

Лучшего выбора нельзя было и придумать. Н. И. Пирогов в связи с этим писал:

«Хитрово не Стахович, она сама ходит на дежурства, не стыдится скатывать бинты и перевязывать больных и не величает себя превосходительством» .

Екатерина Александровна приступила в Симферополе к выполнению обязанностей настоятельницы Крестовоздвиженской общины 20 октября 1855 года. При ней сестры, следуя ее личному примеру, активно участвовали в хирургических операциях, ампутациях, перевязках, познавали азы врачебного дела. Но не только эти функции выполняли сестры. Они также призваны были вести нравственный контроль администрации госпиталя, пресекать хищения медикаментов, продуктов и другого имущества интендантами, следить за сохранностью личных вещей и денег раненых.

А вот отрывок из «Воспоминаний» Екатерины Михайловны Бакуниной, возглавившей после Хитрово Крестовоздвиженскую общину:

«В эти же первые дни сентября в общине было целое событие — это приезд Екатерины Александровны Хитрово, начальницы сердоболь

ных сестер в Одессе. Все мелкие неурядицы, глупые дрязги, нелепые сплетни, которые доходили до великой княгини через переднюю и всеми задними лестницами, очень ее беспокоили, и она просила сестру Екатерину Александровну Хитрово поехать в Крым и управлять общиной. Она приехала с одной молодой сестрой их общины, сама оставалась в платье и золотом кресте одесских сестер, и держала себя очень скромно, любезно со всеми, никак не давая чувствовать, что она облечена полной властью от великой княгини <...> Она мне с первой минуты очень понравилась — сейчас было видно, что хорошо воспитанная; говорили, что она очень умна, очень религиозна. Но я долго боялась поддаться этому впечатлению, чтобы не обмануться, как это со мной случалось уже несколько раз. Но чем я больше узнавала Екатерину Александровну, тем больше я ее любила и уважала, и мы с ней так сошлись, что я и теперь, хотя этому так давно, с глубоким чувством вспоминаю о ней. Несмотря на то что ей было сказано, или, может быть, даже написано против меня, это не помешало нашему сближению <...> Я знаю, что у меня было много недостатков, что во многом я не была тем, чем должна быть сестра милосердия <...> Знаю, что я далеко не подхожу к тому идеалу сестры милосердия, который имею в уме. Я знала много сестер милосердия, и только одна для меня олицетворяла этот идеал — это Е. А. Хитрово. Бывало, поговоришь с этой истинной сестрой милосердия, и чувствуешь, что ее разговор и приятен и полезен, с ней отведешь душу».

К сожалению, недолгим оказалось подвижничество Екатерины Александровны Хитрово. Конечно, она не бегала под огнем и не поила солдат водой, как это делала та же Даша Севастопольская. Но для того, чем занималась Екатерина Александровна, тоже требовалось немалое мужество. И она погибла на этой ужасной бойне: выполняя свои профессиональные обязанности, ухаживая за ранеными, она заразилась тифом и скончалась в Симферополе 2 февраля 1856 года, совсем немного не дожив до окончания войны. Ее тело на военном корабле было перевезено в Одессу и предано земле там, где начиналась ее милосердная деятельность.

Следует отметить, что в период военных действий в Крыму погибло 17 сестер милосердия. При этом все сестры милосердия, работавшие в Крыму во время войны, получили серебряные медали с надписью «Крым — 1854 - 1855 - 1856», а Даша Севастопольская была награждена не серебряной, а золотой медалью.

|

Флоренс Найтингейл ухаживает за ранеными. Рисунок XIX в. |

Крымская война показала эффективность женского ухода за ранеными и больными, который, надо сказать, осуществлялся обеими воюющими сторонами.

В частности, 5 ноября 1854 года в расположение войск союзных армий в Константинополь прибыли из Англии 38 сиделок во главе с мисс Флоренс Найтингейл.

Эта удивительная женщина родилась 12 мая 1820 года во Флоренции в семье богатых аристократов-англичан, и имя ее — это была память об этом прекрасном городе.

Она получила великолепное образование, какое тогда получали лишь мужчины: прекрасно знала литературу, владела пятью иностранными языками, изучала математику, историю, философию, занималась живописью и музыкой.

В 1847 году ее руки попросил поэт и подающий надежды политик Ричард Монктон Милне, но Флоренс отвергла его предложение. Вскоре она познакомилась с Сидни Гербертом — аристократом, политиком и просто выдающимся человеком. Герберт и Найтингейл сразу же понравились друг другу и на всю жизнь стали близкими друзьями. Но дальше дружбы дело пойти не могло, поскольку он уже был женат.

Однажды Флоренс посетила один из приютов для заболевших бедняков на окраине Лондона, и увиденное впечатлило ее на всю оставшуюся жизнь. Смердящие тела на тюфяках из грязной соломы, заразные и незаразные — все вместе. Пьяные сиделки, без всякой пользы просиживавшие у кровати больного. Врачи, использовавшие пациентов в качестве подопытных животных для медицинской практики. Не было ничего страшнее для бедняка, чем попасть сюда, потому что из такой «больницы» имелся только один выход —- на кладбище.

Потрясенная до глубины души, Флоренс объявила родителям, что собирается пойти сиделкой в больницу для неимущих. У матери Флоренс случился сердечный приступ, а ее отец Уильям Эдвард Найтигейл не разговаривал с ней два дня, но Флоренс настояла на своем и проработала четыре недели в больнице. Аристократическое общество Лондона отшатнулось от нее. Ее перестали приглашать в гости, и больше к ней никто не сватался. Но Флоренс уже не волновали светские условности. Похоже, теперь она нашла свой жизненный путь, и ничто не могло помешать ей идти по нему.

В 1849 году она посетила Германию, побывала в монастыре протестантских монахинь в Кайзерсверте, работала в госпиталях, но ее рекомендации по уходу за больными монахини приняли в штыки и не позволили ей ничего изменить. Разочарованная Флоренс перебралась во Францию, в Париж, где поселилась в общине католических сестер имени Винсента де Поля. Там ей позволили претворить в жизнь ее идеи ухода, и благодаря ее реформам за полтора месяца смертность больных в тамошнем госпитале уменьшилась в два раза.

Об ее успехе узнали в Лондоне и предложили отважной леди почетный пост главной смотрительницы столичного Лечебного заведения для обедневших дворянок, находившегося под личным патронатом ее величества британской королевы Виктории.

А в 1854 году началась Крымская война, и Англия приняла в ней участие. В октябре того же года Флоренс отправилась в полевые госпитали сначала в Скутари (Турция), а затем непосредственно в Крым, на место военных действий, в Балаклаву.

В то время в английских госпиталях, по разным сведениям, находилось до 3000 раненых. Военные госпитали пребывали в удручающем состоянии, раненые солдаты, лишенные элементарного ухода, гибли сотнями в день.

Мисс Найтингейл тщательно отобрала 38 сиделок. Их разместили в бараке, и они выполняли различную работу в зависимости от необходимости и умения: одни из них помогали хирургам, другие — работали кухарками, прачками, швеями, третьи — занимались приготовлением подушек и тюфяков.

Сначала деятельность Флоренс встретила недоверие со стороны хирургов, но занимаемый ею официальный пост предоставлял необходимую свободу, благодаря чему она смогла проявить свой замечательный организаторский талант. Главное преимущество Флоренс заключалось в том, что она, в отличие от находящихся рядом врачей- мужчин, понимала: раненые нуждаются в постоянном уходе и после медицинских вмешательств. По ночам она лично обходила раненых со светильником в руке, за что была прозвана «Леди с лампой».

Флоренс была убеждена, что дело сестер милосердия — спасать раненых не только физически, но и духовно: заботиться об их досуге, организовывать читальни, помогать наладить переписку с родными. В результате она не только пожертвовала свои сбережения на устройство кофейни в Инкермане, но и писала письма за солдат, заботилась о том, чтобы их денежные переводы отправлялись на родину, занималась устройством бань, прачечных и больничных кухонь. Она последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В итоге менее чем за шесть месяцев смертность в госпиталях снизилась в 20 раз.

Перед отъездом из Крыма в Англию Флоренс на свои деньги поставила на высокой горе над Балаклавой большой крест из белого мрамора. Этим она хотела почтить память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне.

В конце 1855 года Флоренс Найтингейл вернулась в Англию и организовала сбор пожертвований с целью создания школы для подготовки сестер милосердия. 26 июня 1860 года она открыла в Лондоне в госпитале Сент-Томас первутбв мире школу для подготовки сестер милосердия.

До 1872 года она была экспертом английской армии по вопросам медицинского обслуживания больных и раненых, написала множество работ о системе ухода за больными и ранеными. Вскоре о ее движении стало известно во всем мире. В 1883 году ее наградили Королевским Красным крестом, а в 1907 году — одним из высших британских орденов «За заслуги».

Умерла мисс Найтингейл в Лондоне 13 августа 1910 года, а через два года Лига Международного Красного Креста учредила медаль ее имени как высшую награду для сестер милосердия во всем мире. В центре Лондона ей установлен памятник.

|

Джеймс Бэрри. Портрет XIX в. |

В Англии в 1864 году вышел в отставку и вернулся в Лондон военный врач Джеймс Бэрри, прослуживший в армии в различных чинах более 50 лет. По слухам, он оставил службу против своей воли, и это послужило одной из главных причин его смерти 25 июля 1865 года. Но самым удивительным оказалось то, что служащие, приглашенные подготовить тело покойного в последний путь, обнаружили, что он... женщина! Понятно, что после такого сенсационного открытия многие бывшие знакомые и сослуживцы Джеймса Бэрри стали божиться, что всегда догадывались об этом. Нашлись и такие, которые утверждали, что усопший был гермафродитом.

О жизни и семье Джеймса Бэрри известно очень немного, и сведения эти в значительной степени надуманы и искажены. Она родилась в 1789 году. Или в 1792 году... Или в 1799 году... По одной версии, ее настоящее имя было Миранда Стюарт, и она была внучкой одного шотландского герцога. А некоторые историки уверены, что Джеймс Бэрри на самом деле был дочерью зеленщика из Корка и племянницей ирландского поэта Джеймса Бэрри...

Ее мечтой было получить образование и стать врачом. Но имелась одна проблема: в те времена девушки не могли получить нормальное образование. К счастью, ей повезло с родителями, которые помогли ей поступить на медицинскую кафедру Эдинбургского университета под видом молодого человека Джеймса Бэрри.

В 1813 году она, окончив Эдинбургский университет в степени доктора медицины, получила назначение помощником хирурга в военный госпиталь британской армии. А потом служебные обязанности помотали «Джеймса» по свету: «он» побывал в Индии, в Южной Африке, на островах Маврикий, Тринидад и Тобаго, Мальте, на Святой Елене и Корфу, служил на Ямайке и в Канаде (в Монреале).

Граф де Лас-Каз, секретарь Наполеона на острове Святой Елены, в записи от 20 января 1817 года сообщал, что к его заболевшему сыну приходил «мальчик лет восемнадцати, видом, манерами и голосом похожий на женщину». Про этого доктора графу сказали, «что он невероятный феномен. Якобы он получил диплом в тринадцать лет, после строжайших экзаменов, и в Кейптауне прославился как превосходный лекарь». Это был Бэрри. Принимал «он» участие и в Крымской войне 1854 - 1856 годов.

Бэрри достиг поста генерального инспектора по армейским госпиталям. Ни один из военных врачей не мог достичь более высокой позиции. Он был рыжеволос и носил трехдюймовые подметки на своих ботинках. Его плечи казались подбитыми ватой, и люди прозвали его «Доктором на вате».

При этом Джеймс Бэрри был отличным хирургом и хорошим организатором, подчас весьма неудобным начальству. Несмотря на хрупкое телосложение и малый рост, он не всегда показывал себя человеком, с которым приятно находится рядом. Часто он бывал вспыльчивым, упрямым и самоуверенным. Он даже несколько раз дрался на дуэли, когда кто-то позволял себе комментарии по поводу его нежного безусого лица, высокого голоса и пристрастия к вегетарианству и трезвости. Например, он участвовал в дуэлиша пистолетах с неким Джозиасом Клоэтом. Причина дуэли спорна, но никто не пострадал. Наказание за дуэль тем не менее понес только Клоэт.

Во время Крымской войны Бэрри позволял себе спорить даже со знаменитой Флоренс Найтингейл! Зато с пациентами он был неизменно терпелив и всегда старался всеми силами облегчить их страдания.

О скверном характере Бэрри говорит такой факт: однажды, со всеми рассорившись, он самовольно покинул место службы в колониях и вернулся в Лондон, а когда в министерстве пригрозили трибуналом, заявил, что приехал подстричься. Более того, однажды он за один из подобных фокусов был разжалован из генеральных инспекторов в обычные штаб-лекари, но службу не оставил и, что удивительно, взобрался по карьерной лестнице на самую вершину во второй раз.

Отмечается также и такой момент: эксцентричного доктора во всех странствиях сопровождали чернокожий слуга Джон и собака. За многие годы собаки, естественно, много раз менялись, но звали их всегда одинаково —

Psyche.О том, что Джеймс Бэрри — женщина, не знал никто. В Англии начала XIX века женщине было невозможно не только работать доктором, тем более в армии, но и даже получить соответствующее образование. Как бы то ни было, она стала первой в истории Англии женщиной, получившей медицинское образование, служившей в действующей армии и даже, в конце концов, получившей звание генерального инспектора медицинской службы. Ее личное дело до сих пор засекречено в архивах министерства обороны, но считается, что именно она сделала первую в Африке операцию по кесареву сечению. А еще Джеймс Бэрри был инициатором реформ военных госпиталей, создателем больниц для коренных жителей колоний и активным борцом с эпидемиями—значение этого сложно переоценить, ведь все это происходило в XIX веке.

Английская писательница Патрисия Данкер посвятила ей роман. А в начале XXI века врач-уролог Майкл дю Приз из Кейптауна, заинтересовавшись историей Джеймса Бэрри, занялся поисками более серьезных свидетельств. И ему удалось найти письма Бэрри. Часть этих писем была подписана именем Маргарет Энн Балкли, а часть — как Джеймс Бэрри. Проведенная почерковедческая экспертиза сумела установить полную идентичность почерков и стиля написания писем. Эти письма были опубликованы в журнале

«New Scientist».Как бы то ни было, Джеймс Бэрри похоронен на лондонском кладбище Кенсал-Грин, и на его могиле написано то единственное имя, которое было известно современникам: Джеймс Бэрри, доктор медицины, генеральный инспектор армии ее величества.

|

Арест Луизы Мишель. Художник Ж. Жирарде. 1871 г. |

Луиза Мишель родилась на востоке Франции, в замке Вронкур, 29 мая 1830 года. Ее мать служила в замке, а «неизвестный» отец покинул семью почти сразу же после рождения Луизы (некоторые считают, что это был сын владельца замка). Ее мать была убежденной

католичкой и монархистской, но Луизе воспитывалась у бабушки и дедушки, а те были вольнодумцами и симпатизировали республике. От них Луиза восприняла идеи Великой французской революции. Плюс она рано научилась читать, читала Вольтера и Руссо, а потом начала писать стихи: сначала о своей жизни, потом — о любви, а позже — о революции и недостатках режима Наполеона III.В деревенской школе она чувствовала, что получает недостаточно знаний, и откровенно скучала. В результате она даже попыталась сама написать учебник истории, так как официальные книги ей не нравились.

После смерти бабушки и дедушки ей пришлось перебраться к матери, в Оделонкур. Там она выучилась на учительницу народной школы, но при принятии на службу нужно было присягнуть режиму Наполеона на верность, что она сделать отказалась, и это лишило ее возможности работать учительницей.

В 1852 году она основала в Оденокуре «Свободную школу», но власти всячески препятствовали ее работе. Кроме того, в деревне она была не особенно любима, будучи внебрачным ребенком и незамужней женщиной. Поэтому в 1856 году она перебралась в Париж, где стала работать учительницей в пансионе мадам Вуалье. После работы Луиза посещала народный университет, курсы математики, педагогики, природоведения. Паралдеяьно она была членом революционных кружков, оказалась тесно связанной с бланкистами (сторонниками социалиста-утописта Огюста Бланки).

Затем она начала публиковать статьи в газетах под именем Луи Мишель. В этих статьях она распространяла свои республиканские идеи в обход цензуры. Она посещала левые клубы и политические собрания, присоединилась к группе «Права женщин» и работала секретарем в организации «Демократическое общество за моральное улучшение».

И кончилось все это тем, что она вошла в парижскую секцию Рабочего Интернационала, выступая за равную оплату труда мужчин и женщин, за отделение церкви от государства, за бесплатное государственное образование для детей всех сословий и т. д.

Естественно, Луиза Мишель участвовала в восстаниях 31 октября 1870 года и 22 января 1871 года, направленных против Правительства национальной обороны. Стала она и активной участницей Парижской коммуны 1871 года, на баррикадах которой ей дали прозвище Красная Дева Монмартра.

Она лично организовывала кухни и медицинский уход для раненых в боях. Более того, в мае 1871 года она сражалась с оружием в руках против правительственных войск. Тогда Парижской коммуне противостояло бежавшее в Версаль буржуазное правительство Тьера. После победы восстания 18 марта Луиза Мишель предлагала немедленно начать наступление на Версаль, но эта идея был отвергнута. А ведь Тьер не имел тогда достаточных сил, чтобы противостоять восставшему Парижу, но это продолжалось недолго. Революционеры упустили отличный шанс.

После вступления версальцев в Париж Луиза Мишель сражалась в рядах 61-го батальона Национальной гвардии, и ее жизнь протекала на передовых позициях. Она дралась не хуже старых, закаленных в бою солдат и служила примером храбрости и самопожертвования. В статье «Героини революции», напечатанной в апреле 1871 года в «Journal officiel», сообщалось: «В рядах Национальной гвардии сражается много женщин <...> В рядах 61-го батальона сражалась одна энергичная женщина. Она убила много жандармов и полицейских».

Когда 61-й батальон сменился и отправился на отдых, она ходила в бой с другими частями, храбро билась в траншеях Кламарского вокзала, непрерывно бомбардировавшегося версальцами. Она принимала участие в кровавой стычке на Кламарском кладбище, много раз рисковала своей жизнью.

Плена Луизе Мишель удалось избежать несмотря на ранение, но потом она сдалась сама. У нее просто не было другого выхода, ведь ее мать взяли в заложницы. Ее отправили в лагерь Сатори, расположенный возле Версаля. После падения Коммуны ее предали военному суду.

Надо сказать, что поражение Коммуны обернулось безжалостным контрреволюционным террором. Не менее 30 тысяч человек было расстреляно без суда и следствия. Расстреливали за следы пороха на руках, даже за найденную при обыске фуражку национального гвардейца, за косой взгляд на офицера. Затем начались судебные процессы, и 50 тысяч человек были приговорены к каторге, тюрьме или ссылке.

На суде Луиза Мишель потребовала для себя смертного приговора. Она заявила:

— Всякое бьющееся за свободу сердце имеет только одно право — право на маленький кусочек свинца, и я требую своей доли.

Но ее, кщсженшину, избавили от смертной казни. Она почти два года провела в заключении в аббатстве д’Оберив, преобразованном в тюрьму, а в 1873 году ее сослали в Новую Каледонию, приговорив к пожизненному изгнанию.

Там она открыла в городе Нумеа школу. Оказывая под держку местному племени канаков, она попыталась обучать их, а потом встала на их сторону в восстании 1878 года против французских колонизаторов.

После амнистии 1880 года Луиза Мишель с триумфом вернулась в Париж и участвовала в рабочем движении, пропагандируя идеи анархизма и будучи сторонницей П. А. Кропоткина (с ним она была знакома) и М. А. Бакунина. Находясь в ссылке, она пришла к мысли, что свобода и какое-либо правительство несовместимы, что революция, принимающая форму нового правительства, — это обманчивая видимость.

В 1883 году она вновь была арестована за участие в демонстрации парижских безработных, но в январе 1886 года ее амнистировали. Находясь в тюрьме, она писала мемуары.

22 января 1888 года на нее было совершено покушение: некий Пьер Люка дважды выстрелил в нее из пистолета. Она была ранена в голову, но отказалась от обвинения в адрес покушавшегося. В госпитале врачи пытались удалить пулю из ее черепа, но им это не удалось, и с ней она прожила оставшиеся 17 лет.

Из-за постоянных угроз со стороны своих политических противников с 1890 по 1895 год Луиза Мишель жила в Лондоне. По возвращении в Париж она начала издавать газету, продолжила свои агитационные лекции.

Умерла Луиза Мишель 9 января 1905 года в Марселе, у своей подруги мадам Лежье. Ей было 74 года, и на похоронах присутствовало около 100 тысяч человек.

|

Накано Такеко. Фото второй пол. XIX в. |

Слово «самурай» происходит от иероглифа, означающего глагол «служить». Первоначально он использовался для обозначения слуг богатых и влиятельных землевладельцев в Японии VII - VIII веков. Второй иероглиф (буси), также обозначающий самурая, имеет происхождение от китайского «профессиональный воин». Однако применение данных терминов к женщинам всегда было невозможно, поскольку исторически данные иероглифы использовались исключительно для обозначения мужчин.

Конфуцианские законы традиционно определяли роль женщины в семье самурая как хранительницы очага и воспитательницы детей.

Тем не менее многие женщины из семей самураев были обучены владению нагинатой (длинным мечом), танто (ножом) или кайкэн (коротким мечом). Такие женщины именовались «букэ-но-онна», то есть «женщины из клана букэ».

А вот потом появились и «онна-бугэйся». Так стали называть женщин-воинов, которые наравне с самураями являлись членами данного класса и проходили специальное обучение владению оружием. При необходимости такие женщины брали на себя обязанности по осуществлению мести, которая считалась единственно возможной реакцией на оскорбление или убийство господина.

Женщина-самурай Накано Такеко предположительно родилась в 1847 году. Она была старшей дочерью Накано Хэйная, чиновника княжества Айдзу — области, занимавшей западную часть нынешней

префектуры Фукусима. Появилась она на свет в городе Эдо (современный Токио).Она получила образование как в области литературы, так и боевых искусств, хорошо владела нагинатой. Будучи удочерена своим учителем Акаокой Дайсукэ, Накано вместе с ним работала инструктором боевых искусств в 1860-х годах.

В 1868 году началась так называемая война Босин, гражданская война между сторонниками клана Токугава и проимператорскими силами Японии. Дело в том, что 3 января 1868 года император Мэйдзи провозгласил реставрацию всей полноты императорской власти. Через семь дней после того, как сёгун Токугава Ёсинобу объявил о том, что императорская декларация «незаконна», началась война. Войска Ёсинобу атаковали Киото, резиденцию императора. Несмотря на соотношение сил 3:1 и помощь французских военных советников, первая битва привела к поражению 15-тысячной армии сёгуна, и Ёсинобу был вынужден бежать в Эдо. Победоносная императорская армия двинулась на северо-восток Японии, что привело к капитуляции Эдо в мае 1868 года.

После того как Ёсинобу капитулировал, большая часть Японии признала императорское правление, но ядро сторонников сёгуната, возглавляемых кланом Айдзу, продолжило сопротивление. В ходе развернувшихся боев Накано Такеко командовала группой женщин, которые сражались независимо от основных сил княжества, поскольку высшие должностные лица Айдзу запретили им участвовать в бою в качестве официальной части армии. Эта группа позднее была названа «Женским отрядом», или «Женской армией».

10 октября 1868 года, при защите замка Айдзу-Вакамацу, ведя свой отряд в атаку, Накано Такеко получила пулевое ранение в грудь.

Понимая, что спастись не получится, она попросила свою сестру Юко отрубить ей голову и похоронить ее, чтобы она не досталась врагу в качестве трофея.

23 сентября 1868 года клан Айдзу признал свое поражение, а через месяц Эдо был переименован в Токио.

Голова же Накано Такеко была захоронена под сосной возле храма Хокайдзи (в современном поселке Айдзубангэ префектуры Фукусима). Рядом с могилой потом был установлен памятник. А в городе Айдзу-Вакамацу с тех пор ежегодно проводится осенний фестиваль «Айдзу Мацури», где главным действующим лицом являются одетые в хакама (штаны) девушки с белыми повязками на головах, изображающие Накано Такеко и ее воинов.

|

Фрэнсис Клэйтон. Фото второй пол. XIX в. |

Американка Фрэнсис Клэйтон переоделась мужчиной, чтобы завербоваться в армию вместе с мужем. Произошло это в 1861 году. А родилась она в штате Иллинойс в 1830 году.

До ухода в армию она была обыкновенной женщиной, вышла замуж за Элмера Клэйтона, родила троих детей. Они работали на ферме в Миннесоте.

История Фрэнсис был предметом нескольких газетных статей, в которых содержится довольно противоречивая информация. Большинство авторов сходятся на том, что она, переодевшись в мужской костюм и используя псевдоним Джек Уильямс, была зачислена в полк штата Миссури. Но это, как говорится, не факт, ибо известно, что Фрэнсис служила как в кавалерии, так и в артиллерии. Она служила бок о бок с мужем, пока тот не погиб в бою в 1862 году. Сама Фрэнсис участвовала в сражении при Форт-Донельсоне в Теннесси в феврале 1862 года.

Захват этого форта открыл реку Камберленд в качестве пути для вторжения на юг. Этот успех повысил полководца северян Улисса Гранта до звания генерала. 6 февраля был захвачен Форт-Генри. Затем Грант провел свои войска к Форт-Донельсону и 12 - 13 февраля произвел несколько пробных атак. 14 февраля канонерские лодки под командованием Эндрю Фута попытались разрушить форт своими пушками, но были вынуждены отступить после того, как понесли серьезный урон от береговых батарей Форт-Донельсона.

15 февраля форт был окружен, и командир конфедератов Джон Бьюкенен Флойд предпринял неожиданную атаку против войск Гранта, пытаясь открыть своим людям путь к спасению. Грант, находившийся далеко от поля боя в начале атаки, прибыл на место, сплотил своих солдат и контратаковал. В результате Флойд потерял самообладание и приказал своим людям отступить в форт.

На следующее утро Флойд и его второй командир, бригадный генерал Гидеон Пиллоу, запаниковали и сдали командование генералу Бакнеру, который и принял безоговорочную капитуляцию на условиях, продиктованных Грантом. В итоге он стал первым генералом Конфедерации, сдавшимся в войне.

В этом сражении Фрэнсис была ранена, но, несмотря на это, так и не открыла того, что она женщина. А всего она приняла участие в 17 боях. Известно, что она была ранена три раза и один раз ее брали в плен. Некоторые источники утверждают, что, когда ее муж погиб в бою у Стоун-Ривер, она даже не остановилась, а просто перешагнула через его тело и продолжила атаку вместе с другими солдатами.

Фрэнсис была высокой, загорелой и очень походила на мужчину. Чтобы успешно играть роль Джека Уильямса, она даже приобрела некоторые чисто мужские пороки: начала пить, курить, жевать табак, сплевывать сквозь зубы. Особенно ей полюбились сигары. Она также весьма неплохо играла в покер.

О ней рассказывали, что она была отличным всадником и фехтовальщиком и в боях вела себя спокойно и с достоинством. Короче, все вокруг были уверены, что Джек Уильямс — настоящий солдат, каких еще поискать.

Существуют две версии того, как обнаружилось то, что она женщина. Одни говорят, что после боя у Стоун-Ривер она сама раскрыла свою тайну и была отправлена через несколько дней в Луисвилл. Другие утверждают, что она была ранена в бедро и это не позволило ей скрывать дальше свой пол.

После выписки из госпиталя она попыталась вернуться в Миннесоту, чтобы забрать вещи своего убитого мужа. Однако поезд, в котором она ехала, был атакован конфедератами, и они отобрали у нее все документы, а заодно и деньги. Тогда Фрэнсис отправился из Миссури в штат Миннесота, затем — в Гранд-Рапидс (штат Мичиган), затем — в Куинси (штат Иллинойс). В Куинси ее бывшие сослуживцы и друзья собрали для нее необходимые средства, и она уехала в Вашингтон.

Фрэнсис Клэйтон стала популярной благодаря газетам того времени. Ее рассказ был опубликован как минимум в шести разных газетах, но факты ее жизни сильно перемешались с вымыслом. Например, некоторые статьи сообщили, что она была ранена и раскрыта в Стоун-Ривер, где погиб ее муж, другие говорили, что она была ранена в Форт-Донельсоне и хранила свою тайну до гибели мужа. На самом же деле она была в состоянии держать в тайне свой истинный пол, просто журналистов тогда больше интересовал рассказ о преданной жене, а не фактические детали солдатской жизни какого-то Джека Уильямса.

|

Сара Эмма Эдмондс в сражении. Гравюра второй пол. XIX в. |

Сара Эмма Эдмондс, канадка по рождению, появилась на свет в 1841 году, Сара всегда была человеком немного авантюрным. Ее интерес к приключениям был вызван книгой, которую она прочитала в юности. Книга называлась «Фанни Кэмпбелл, женщина и капитан пиратов». И Саре тоже очень захотелось переодеться в мужскую одежду и отправиться навстречу приключениям. Когда началась война, она приняла имя Фрэнклина Флинта Томпсона и в Детройте 25 мая 1861 года завербовалась рядовым во 2-й Мичиганский пехотный полк. Она чувствовала, что это ее обязанность — служить своей стране.

Понятно, что был проведен медицинский осмотр, необходимый для зачисления в армию, но Саре удалось скрыть свой истинный пол.

На самом деле очень трудно себе представить, как женщинам-солдатам удавалось соблюдать необходимую маскировку. И вообще, как им удавалось завербоваться? Очевидно, они одевались как мужчины, брали себе мужские имена. Но этого было мало. Известно, например, что некоторые женщины затягивали себе бюст веревками, наращивали талию и подстригали волосы.

А может быть, все обстояло куда проще. Может быть, физические осмотры были чисто формальными, и большинство вербовщиков искало лишь видимые недостатки вроде глухоты, плохого зрения или хромоты. В любом случае ни в одной армии не было тогда стандартов медицинского осмотра, и ответственные за его осуществление едва ли когда-нибудь приказывали рекруту полностью раздеться.

Вот и Сара Эмма Эдмондс начала служить как настоящий мужчина. Она участвовала в нескольких кампаниях под командованием генерала Макклеллана, в том числе в первой и во второй битвах при реке Булл-Ран.

В первом сражении, имевшем место 21 июля 1861 года возле Манассаса (штат Вирджиния), федеральная армия под командованием генерала Ирвина Макдауэлла атаковала армию конфедератов под командованием генералов Джонстона и Борегара, но была остановлена, а затем обращена в бегство. Во втором сражении, произошедшем 28 - 30 августа 1862 года, армия генерала Роберта Ли атаковала армию федерального генерала Джона Поупа. Это было очень кровопролитное сражение, в котором генерал Ли одержал победу, но не смог полностью уничтожить армию Поупа. В нем федеральная армия потеряла более 16 тысяч человек убитыми и ранеными, а конфедераты — около 10 тысяч человек убитыми и ранеными.

В боях Фрэнк Томпсон исполнял обязанности полкового санитара и курьера. А еще, как утверждается, «он» исполнял роль шпиона и даже один раз чуть было не был расстрелян. Этому нет реальных подтверждений, однако сама Сара потом много писала о своем опыте маскировки и сбора разведданных. Якобы она ходила на вражескую территорию, чтобы собирать информацию, придумывая себе всевозможные обличья. Однажды она даже воспользовалась нитратом серебра, чтобы окрасить свою кожу в черный цвет. Активно использовала она и всевозможные парики. А однажды она ходила в разведку в качестве ирландской торговки по имени Бриджит О’Ши, продававшей яблоки и мыло для солдат.

Военная карьера Сары Эммы Эдмондс подошла к концу, когда она заболела малярией. 19 апреля 1863 года она оставила армию, опасаясь того, что, если она попадет в военный госпиталь, ее тайна будет раскрыта.

Кстати, опасения эти были не напрасны. Известно, например, что именно в госпитале была раскрыта тайна солдата 52-го Огайского пехотного полка Чарльза Фримена. Он оказался женщиной. Эта была Мэри Скаберри, завербовавшаяся летом 1862 года, в возрасте 17 лет. 7 ноября ее, также; страдавшую от сильной лихорадки, поместили в госпиталь в Лебаноне (штат Кентукки). Затем она была переведена в госпиталь в Луисвилле, где 10-го числа персонал госпиталя обнаружил ее «половое несоответствие». Естественно, она тут же была уволена со службы.

Сара Эмма Эдмондс не хотела так глупо попадаться, и она задумала отлежаться в частной больнице, а потом вернуться к военной жизни, как только здоровье пойдет на поправку. Но, поправившись, она обнаружила свое имя в списке дезертиров. И тогда она не рискнула возвращаться в армию под видом Фрэнка Томпсона, а решила пойти служить медсестрой в больнице Вашингтона, ухаживая за ранеными солдатами.

В 1865 году она написала:

«Я могу лишь благодарить Бога за то, что была свободной и могла идти вперед и делать свою работу и не была обязана сидеть дома и плакать».

В апреле 1867 года она вышла замуж за канадского механика Лайнуса Силье. Жили они хорошо, дружно и вырастили троих детей.

В 1886 году за свою военную службу она получила правительственную пенсию в размере 12 долларов в месяц. Обвинение в дезертирстве было снято, и она смогла получить официальную почетную отставку. В письме военного министра, отправленном ей 30 июня того года, она была признана «женщиной-солдатом, которая в звании рядового преданно несла службу в армейских рядах».

В 1897 году Сара Эмма Эдмондс-Силье стала единственной женщиной, вступившей в организацию ветеранов гражданской войны.

Она умерла 5 сентября 1898 года в Техасе. Ее похоронили на кладбище города Хьюстона.

|

«Солдат Кэшъе». Фото второй пол. XIX в. |

3 августа 1862 года 19-летний ирландский эмигрант по имени Альберт Ди Джей Кэшье, имевший стройное телосложение, голубые глаза и темно-рыжие волосы, завербовался в 95-й Иллинойский пехотный полк. На самом деле это была Дженни Ирэн Ходжерс, дочь выходца из Ирландии, родившаяся 25 декабря 1843 года. Она появилась на свет в графстве Лаут, в Ирландии, и была она ребенком Салли и Патрика Ходжерс, которые потом переехали жить в Соединенные Штаты. К 1862 году семейство проживало в Бельвидере (штат Иллинойс).

В августе 1862 года «солдат Кэшье» поступил на службу в 95-й полк, который входил в состав армии Теннесси под командованием Улисса Гранта. Полк этот участвовал в ряде сражений, в том числе в осаде Виксбурга, где он понес тяжелые потери. Там в результате нескольких удачных маневров федеральная армия генерала Гранта переправилась через реку Миссисипи, вынудив конфедератов во главе с генералом Джоном Пембертоном отойти в укрепленный город Виксберг. После того как две попытки штурма (19 и 22 мая) были отбиты с тяжелыми потерями, Грант осадил город. 4 июля 1863 года армия южан капитулировала и контроль над Миссисипи полностью перешел в руки северян.

«Солдат Кэшье» дрался отважно, но все время держался в стороне от товарищей. Другие солдаты думали, что ирландец просто предпочитает оставаться в одиночестве, что не было такой уж и редкостью. А однажды он был захвачен в плен, но сумел бежать и вернулся в свой полк.

«Солдат Кэшье» преданно служил в 95-м полку до 17 августа 1865 года, пока это подразделение федеральной армии не было расформировано. За четыре долгих года «он» принял участие примерно в четырех десятках сражений и перестрелок.

В одном из писем Томаса Ханны-младшего, рядового того же 95-го полка, написанном 17 ноября 1862 года, говорится:

«Мы только что обнаружили, что один из солдат нашего полка является женщиной. Ее отправили домой, она — один из тех, кто, надев мужскую одежду, был зачислен в полк еще до того, как мы начали...»

Но шла ли в этом письме речь "Именно о Дженни Ирэн Ходжерс? Скорее всего, нет. Ведь женщин на военной службе в период гражданской войны было немало. Эти женщины замечательны, потому что они были там, где им не следовало бы находиться. Более того, в конце XIX века поступки женщин-солдат гражданской войны были плевком в лицо обществу, привыкшему считать женщин слабыми, зависимыми, пассивными и не интересующимися общественной жизнью.

Очевидно, что тогда тайна Дженни так и не была раскрыта, а после войны «солдат Кэшье» работал разнорабочим. Его работодатель Джошуа Чесебро построил для него небольшой дом. А потом на протяжении более чем 40 лет «он» жил в Сонемине (штат Иллинойс), работая церковным дворником и уличным фонарщиком.

В ноябре 1910 года Кэшье был сбит автомобилем и сломал при этом ногу. И вот тут-то врач и обнаружил тайну Дженни Ирэн Ходжерс. Но он не стал разглашать эту информацию. В результате 5 мая 1911 года «солдата Кэшье» переместили в Дом ветеранов в Куинси (штат Иллинойс).

Там Дженни жила как мужчина, пока разум ее не помутнился. После этого «старика» перевели в государственную больницу Уотертауна. И только там, в отделении для умалишенных, в марте 1913 года обслуживающий персонал обнаружил, что это женщина. Лишь после этого Кэшье вынужден был надеть женское платье.

Вынесенное на публику, это открытие вызвало волну публикаций в прессе. Еще бы! Это же сенсация! «Солдат Кэшье» — женщина, которая всю свою сознательную жизнь прожила как мужчина. Ни один из прежних соратников Кэшье даже не подозревал, что он — это она.

Героиня умерла 11 октября 1915 года. Ей было почти 72 года. Ее похоронили в военной форме, которую она хранила все эти годы, и на надгробии написали: «Альберт Ди Джей Кэшье, 95-й Иллинойский пехотный полк».

Норатиус Синглтон, занявшийся имуществом умершей, потратил 9 лет, чтобы отследить ее личность и выйти на фамилию Ходжерс. Однако ни один из потенциальных наследников не предъявил своих прав, и ее деньги были переданы в казну округа Адамс (штат Иллинойс).

|

Фрэнсис Хук. Фото второй пол. XIX в. |

В ряде случаев удалось узнать, что солдат — женщина, только после того, как он (она) попадал в плен. Типичный пример — Фрэнсис Хук, родившаяся в Иллинойсе в 1847 году. Они с братом были сиротами и завербовались в армию в самом начале войны. Ей было четырнадцать лет, но она утверждала, что ей двадцать два. Она была среднего роста, с карими глазами и темно-каштановыми волосами (волосы она подстригла). Служили они в 11-м Иллинойском пехотном полку, она — под именем Фрэнка Миллера.

Ее брат погиб в сражении при Питтсберг-Лэндинге 6 апреля 1862 года. В тот день фланги федеральной армии были отброшены, но не разбиты. Ее остатки заняли позиции у Питтсберг-Лендинга фронтом примерно в 5 км. Вечером южане атаковали эти позиции, но были отбиты. Тем не менее генерал Борегар доложил своему начальству, что одержана «полная победа» и с генералом Грантом будет покончено утром. Но на следующий день Улисс Грант получил подкрепление и контратаковал.

В результате Борегар был отстранен от командования армией.

После гибели брата Фрэнсис Хук была так опустошена, что больше не могла находиться в том же самом полку. Однако ей хотелось продолжить военную службу. И тогда она под новым псевдонимом Фрэнк Хендерсон поступила на службу в 33-й Иллинойский пехотный полк. После нескольких месяцев службы она была ранена в плечо в одном из боев. В госпитале полковой доктор обнаружил ее истинный пол, и она была отправлена домой.

Не имея ни дома, ни семьи, она вновь поступила на службу в 90-й Иллинойский пехотный полк. С этим полком она участвовала в осаде Виксбурга (май — июль 1863 года) и еще в нескольких сражениях. В конце лета 1863 года полк находился в Алабаме. Во время марша она отстала от своих, зашла в какой-то пустой на вид дом и была там захвачена в плен конфедератами.

Ее поместили в тюрьму, но она совершила попытку побега. В нее стреляли, ранили в бедро и отправили в тюремную больницу. И там доктор обнаружил, что она — женщина. После этого ее переместили в отдельную камеру и включили в список заключенных на обмен. 17 февраля 1864 года Фрэнсис Хук была в числе 27 заключенных, которых обменяли в Грейсвилле (штат Джорджия). Потом она снова оказалась в госпитале в Теннесси, а затем — комиссована и отправлена на север.

Впоследствии Фрэнсис Хук вышла замуж, и у нее родилась дочь.