Психология

Надежный путеводитель по миру знаний

Психология — увлекательная наука о закономерностях и фактах психической жизни. Достижения ученых-психологов позволяют понять общие направления развития и методы научного познания психики, осознать внутренний мир человека. О различных эмоционально-интеллектуальных состояниях, типах темперамента, характеристиках личности рассказывается в этой книге.

Психология — наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и животных. Как самостоятельная дисциплина она возникла в 1870 - 80-х гг. Начало этому процессу положили немецкий физиолог В. Вундт, который открыл в Лейпциге первый психологический институт, и немецкий философ Ф. Брентано, утверждавший, что область изучения психологии — это не содержание сознания (ощущения, восприятия, мысли, чувства), а его психические действия, благодаря которым оно появляется.

Со временем психологическая практика требовала информации о высших психических функциях в целях диагностики индивидуальных различий между людьми. Вариант решения этой задачи представил французский психолог А. Вине. В поисках психологических средств, с помощью которых удалось бы отделить детей, способных к учению, но ленивых, от тех, кто страдает врожденными интеллектуальными дефектами, экспериментальные задания по изучению внимания, памяти, мышления А. Вине превратил в тесты, установив шкалу, каждое деление которой соответствовало заданиям, выполнимым нормальными детьми определенного возраста. Позже германский ученый В. Штерн ввел понятие «коэффициент интеллекта»

(IQ). По нему соотносился «умственный» возраст (определяемый по шкале А. Вине) с хронологическим («паспортным»). Их несовпадение считалось показателем либо умственной отсталости, либо одаренности.

В начале XX века возникает несколько направлений в психологии. В Европе это были фрейдизм и гештальтпсихология, в США — функционализм, бихевиоризм и школа К. Левина. Ортодоксальный психоанализ был основан 3. Фрейдом на рубеже XIX и XX вв. В России огромный вклад в развитие психологии в России внес Б. Теплов, который занимался проблемами психологии индивидуальных различий, и Л. Выготский — основоположник психологии развития ребенка.

Работы этих ученых позволяют понять общие закономерности психического развития, узнать о методах научного познания психики, осознать внутренний мир человека.

|

|

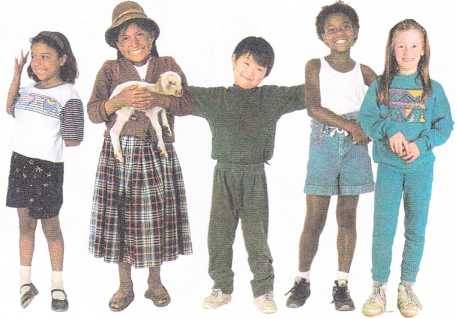

В повседневной жизни одни незнакомые люди сразу становятся нам симпатичны, другие же, напротив, вызывают неприязнь, даже если и пытаются понравиться. В подобных ситуациях мы осознанно, а чаще неосознанно стараемся разделить окружающих на «своих» и «чужих». И это присутствует в каждом нашем поступке, действии и оценке, как бы предшествуя им, т. е. представляет собой архетип.

|

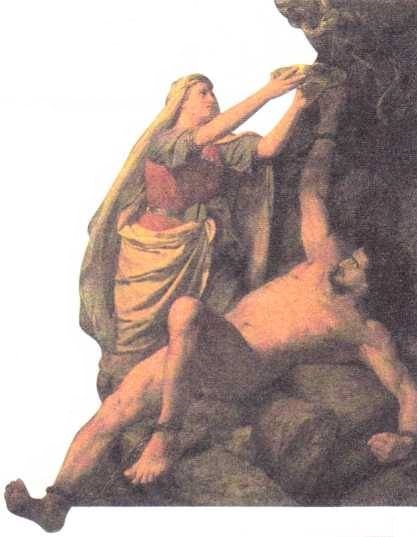

Архетип «мотив двойной материи» обнаруживается, например, в мотиве двойного происхождения, т. е. происхождения от родителя-человека и родителя-бога. То, что стало мифом в Греции, существовало до этого в качестве ритуала в Египте: фараон по природе своей и человек, и божество. В родильных палатах египетских храмов второе, божественное, зачатие и рождение фараона изображали на стенах: фараон дважды рожден. Эта идея лежит в основе всех мистерий Возрождения, включая христианские. |

АРХЕТИПЫ (от греч.

arche — начало и typos — образ, т. е. первообраз, прообраз, идея) — изначальные, врожденные психические структуры, объединяющие общие мысленные представления о действительности, наиболее общие ее образы, ключевые, фундаментальные эмоциональные оценки окружающего мира.Принципиальная неустранимость каких-то психических схем и структур из поведения, из культуры в целом и есть первая отличительная черта архетипа. (С точки зрения науки правильнее было бы сказать, что подобные структуры имеют «архетипическое происхождение».)

Первичность и всеобщность по отношению к любым действиям — важная, но далеко не единственная характеристика архетипа. Неверно рассматривать архетип как знания и представления, которые были забыты в процессе смены поколений и которые мы вдруг вспомнили, обратившись, скажем, к древним мифам, а «вспомнив», обнаружили, что образы матери-земли, героя, мудрого старца и т. д. играют важную роль в современной культуре. Воспроизводятся архетипы именно от поколения к поколению, но неосознанно, на уровне коллективного бессознательного. Вместе с тем каждое новое поколение, каждая новая культура вносят в этот первообраз свой новый особый смысл. С данным обстоятельством связана еще одна особенность рассматриваемого феномена.

Собственно говоря, архетипы — это не сами образы, а схемы образов, их психологические предпосылки, возможности. Архетип можно сравнить с системой осей какого-нибудь кристалла, вокруг которой формируется его вещественное тело. Другими словами, содержательную характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он проникает в сознание (возникает в сознании) и наполняется материалом сознательного опыта индивида или группы. Первоначально термин «архетип» применялся в литературоведении и указывал на исходный образ (или образец), по которому описывались литературные герои (и создавались жанры). Немецкий философ И. Кант считал, что архетип — это «прообраз» некоего надындивидуального разума, устанавливающего законы мышления людей.

|

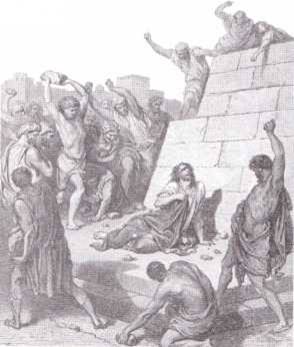

Тантал. Гравюра XIX в. Всем известно выражение «Танталовы муки». Его происхождение связано с древнегреческим мифом, в котором рассказывается, как Тантал за свои преступления был наказан богами и обречен на вечный голод и жажду.

Немецкий писатель Томас Манн дал краткую и выразительную формулировку концепции архетипа, указав, что в «типичном всегда очень много мифического, мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, - это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы». |

Новое звучание и широкое распространение термин получил после публикаций работ швейцарского психолога Карла Густава Юнга (1875 - 1961). Впервые он обратился к понятию «архетип» в «Британском психологическом журнале» (1919) и обозначил им образцы человеческого опыта, коренящиеся в коллективном бессознательном и выражающие его. По мнению мыслителя, коллективное бессознательное — итог жизни народа, закрепленный в глубинных структурах психики. Этот опыт, как уже отмечалось, передается по наследству от поколения к поколению в качестве некоего шаблона и служит тем основанием, на котором вырастает индивидуальная психика.

Архетипы недоступны непосредственному восприятию, т. е. в сознании, в культуре не существует раз и навсегда заданного набора черт, скажем, «героя-одиночки». Архетип не присутствует в культуре и сознании в явном, законченном виде. Напротив, архетипы воспроизводятся бессознательно, бессознательно в том смысле, что они как бы «запускают», формируют наши мыслительную активность и воображение, поэтому «расшифровать» или осознать архетип можно только через его проекцию на внешние объекты. Важнейшие, основные сферы проявления (даже можно сказать, «явления») архетипа — мифы и верования, произведения литературы и искусства, сны и бредовые фантазии.

Готовность узнать архетип и признать его силу коренится в самой природе человека, которая и сформировала такую высокую плотность психических и нервных функций в мозгу («преформированные», т. е. изначально заложенные инстинкты, по словам Юнга). Кстати, центральную роль среди архетипов мыслитель отводил архетипу «самость» (от нем. dasSelbst) как потенциальному центру личности, противопоставляя «самость» феномену «Эго» (Я) как центру сознания.

|

|

| Первобытный скульптор ваяет Венеру. | Ф. Каросфельд. Первый день творения. Гравюра. |

По мнению Юнга, архетипы играют в жизни людей важнейшую роль, игнорирование которой может иметь самые негативные последствия. «От архетипических предпосылок, — писал он, — невозможно избавиться... если вы не желаете накликать невроз, в такой же мере, как вы не можете отделаться от вашего тела и его органов, не совершая самоубийства». На каждой новой ступени индивидуального и культурного развития обязательно возникает задача «отыскать новое и отвечающее своему уровню истолкование архетипов, чтобы связать все еще присутствующую в нас жизнь прошедшего с современной жизнью... Если этого не происходит, то возникает беспочвенное, больше не соотнесенное с прошлым сознание, которое беспомощно поддается любым внушениям, т. е. практически подвержено любым психическим эпидемиям». Другими словами, тщательное, глубокое понимание и осознание архетипов позволяет построить адекватные, базирующиеся на прошлом опыте картины мира, жизненные стратегии и избежать возникновения массовых иллюзий и психозов. Подобную адаптивную и направляющую роль в жизнедеятельности играют разные социально-психологические феномены, например стереотипы или коллективные представления, однако по сравнению с ними архетипы имеют более фундаментальное, всеобщее значение. Так, они встречаются в похожих формах в несоприкасающихся культурах, например мифы о творении космоса из хаоса, о всемирном потопе, о богине — символе вечного материнства природы, присутствуют практически во всех мифологиях (кстати, первый миф можно считать «архетипом архетипов», поскольку из него исходят и многие другие мифы).

Процесс мифотворчества и есть перевод архетипа в наглядный, хотя и усложненный, образ, и не важно, касается это древних мифов или базовых представлений современной массовой культуры. В обоих случаях черты главных героев событий восходят к одному образу-образцу. Можно утверждать, что Юнг своей теорией архетипов сказал больше, чем сам предполагал. В частности, он предсказал технологию формирования «идолов» массовой культуры — кинозвезд, звезд шоу-бизнеса, типичных персонажей голливудских фильмов, бульварной литературы, комиксов и т. д.

Наиболее яркое, зримое изображение архетипа — мандала (на санскрите — круг) — символическая диаграмма Вселенной, используемая в ритуальных целях (в первую очередь в буддизме).

Одновременно мандала выражает идею внутренней завершенности личности, фиксирует в «родовой памяти» человека момент его единства с мирозданием. В своем графическом виде мандала являет собой круг изображений божеств (внутри круга вписан квадрат, символизирующий стороны света). По аналогичному принципу строились и храмы. Юнг обнаружил следы архетипа мандалы и в европейской культуре, но его заслуга состоит, скорее, в том, что он привнес новые подходы к самой культуре Европы, лишив ее «чувства избранности».

|

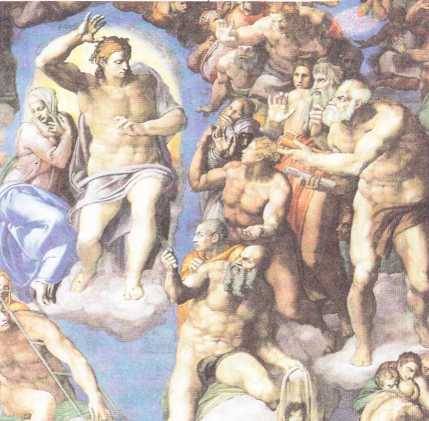

Микеланджело. Потоп. Фрагмент росписи Сикстинской капеллы. 1580-е гг. |

Характерная особенность архетипов — их как бы пульсирующее проявление в жизни общностей. И чем схематичнее, «проще» архетип, тем более одухотворенное и прочувствованное содержание в него привносится, тем ближе, несмотря на недоступность его носителя, он ощущается людьми. Так, Гитлер долго не женился потому, что считал своей «избранницей» Германию. Желание же женщин «иметь ребенка от фюрера» (при всей его неосуществимости) приобрело форму массового психоза. Следует подчеркнуть, что архетип вождя дал большие выбросы в 1930 - 1940-е гг. не только в Германии и России, но и в других странах мира.

Понятием «архетип» обозначают наиболее общие, узнаваемые (через разные внешние формы) мифологические мотивы; они лежат в основе как художественного опыта в его высших проявлениях, так и в основе образцов массовой культуры. Художник в этом плане, как и мифотворец, выступает в качестве промежуточного звена между архетипом и потребностью в общей идее или массовом образе. Другое дело, пытается ли художник творчески осмыслить образ или потакает предрассудкам и низкому вкусу. Впрочем, есть все основания утверждать, что и сама страсть человека к творчеству имеет «архетипическое происхождение».

Когда мы говорим, что для того или иного человека характерно стандартное мышление, то имеем в виду, что его мысли и взгляды на вещи ограничены определенными жесткими рамками, за пределы которых они выйти не могут, так как лишены гибкости. В этом случае такое мышление называют стереотипным.

|

Вот один из характерных примеров стереотипного поведения человека. В постели лежит тяжелобольной, и кажется, что дни его уже сочтены. Жена в страхе за жизнь мужа идет за деревенским лекарем. Он более получаса выстукивает и выслушивает больного, щупает пульс, прикладывает ухо к груди пациента, поворачивает его то на живот, то на бок, то опять на спину, открывает глаза, смотрит ему в рот и наконец изрекает уверенно и определенно: «Добрая женщина, к сожалению, я должен сообщить вам печальную истину: ваш муж уже два дня как мертв». Тут тяжелобольной в ужасе поднимает голову и испуганно стонет: «Да нет же, моя любимая, я еще жив!» Тогда женщина энергично бьет кулаком больного по голове и гневно кричит: «Замолчи! Лекарь лучше знает, жив ты или мертв!» В сочетании со словом «динамический» термин «стереотип» использовал И. П. Павлов для обозначения системы связей и отношений между очагами возбуждения и торможения в коре головного мозга (понятие было введено им в 1932 г.). В психофизиологии динамический стереотип - завершившаяся и закрывшаяся система временных нервных условных рефлексов, обеспечивающих определенную интенсивность реакции. Это физиологическая основа навыков, привычек, способов удовлетворения потребностей, а также основа некоего стиля поведения личностей. |

|

Яркий образ знаменитой американской актрисы Мэрилин Монро в середине прошлого века служил общемировым стереотипом женского совершенства. |

В ОСНОВЕ СТЕРЕОТИПА лежит схема, стандарт. Интересна история самого слова. В переводе с греческого слово «стереотип» означает буквально «твердый отпечаток». В типографском деле в конце XVIII в. стереотипом называли печатную форму для выпуска многотиражных изданий. С середины XIX в. термин употреблялся как метафора для обозначения чего-то повторяющегося, навязчивого, трудно отменяемого. В зоологии примерно с этого времени стереотипом называется действие или совокупность действий, осуществляемых животными в узнаваемых обстоятельствах; говорится также и о стереотипном поведении.

И.

П. Павлов ввел понятие «динамический стереотип» для описания процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга; с его помощью он смог объяснить многие стороны «физиологического мышления», т. е. целесообразного поведения животного в разных ситуациях. Такой стереотип — психофизиологическая основа многих навыков и привычек самого человека.С середины XX в. понятие «стереотип» начали постоянно употреблять в этнической психологии, например, для объяснения конфликтов между «мы» («хорошая, честная, умная» и т. п. нация или этническая группа) и «они» (соответственно «плохая, лживая, глупая» и т. п.). Однако такое стереотипизирование, т. е. приписывание всего лучшего себе и худшего другим, почти всегда ошибочно. Оно порождает разрушительные предрассудки, усиливает фанатизм и может привести к террору, в ходе которого уже трудно различать правых и виноватых.

Стереотипом в психологии называется также сверхупрощенная идея о характерных признаках, которые считаются

типичными для личности, ситуации и т. д,, а также установка, основывающаяся на такой идее. С 1922 г. стереотип как научная категория стал одним из ключевых понятий социальной психологии и социологии, а также явился отправным пунктом в политической психологии. В современной социальной психологии процессы стереотипизации анализируются, в частности, через выявление факторов, формирующих те или иные стереотипы, поэтому социальный стереотип — характерная маска того или иного явления, ей присущи постоянство и жесткость оценок изменяющихся явлений, чрезмерность эмоциональных суждений. Американский журналист У. Липман ввел понятие «социальный стереотип» для обозначения предвзятых мнений, устойчивых представлений и социальных предрассудков относительно этнических, классово-сословных, профессиональных и других групп, а также представляющих их партий и лидеров. Липман считал, что социальный стереотип — суженное видение и наперед даваемая оценка чему-то новому. В работе «Публичное мнение» (впервые издана в 1922 г.) Липман писал, что «стереотип ответственен за устойчивую и постоянную передачу опыта от родителей к детям, его можно рассматривать в качестве биологического факта». Дальнейшие трактовки социологов сближали присущее стереотипу сверхупрощение опыта с предрассудками, предубеждениями и т. д.В целом стереотип выполняет позитивную функцию в том плане, что помогает упрощать сложные социально-психологические процессы с целью идентификации, т. е. довольно четкого узнавания социального объекта, личности и группы. В то же время он может стать средством оправдания негативных установок по отношению к другим. Для преодоления извращенных социальных стереотипов необходимо расширять поле информационного поиска, устранять ложные образы этнических групп, основанные на предрассудках. Так, историки трактовали социальную жизнь в США как постоянное преодоление стереотипов о «вторых ролях» негритянского населения перед белыми.

Таким образом, стереотип — крайне сложное для понимания явление, которое нельзя воспринимать однозначно. Стереотипизация — это процесс упорядоченного восприятия, абсолютно необходимый для обеспечения жизнедеятельности человека и общества. Чрезмерная упрощенность данного процесса может сослужить плохую службу, способствовать появлению неадекватных оценок и строящихся на их основе действий. Теория социального стереотипа к концу XX в. становится поэтому одной из ведущих в ряде устоявшихся и развивающихся социальных наук.

Слово «личность» (лат.

persona) первоначально означало маску, которую надевал актер в античном театре (ср.: русское слово «личина»), затем оно стало означать самого актера и его роль (персонаж). У римлян слово «персона» употреблялось не иначе как с указанием определенной социальной функции, роли, амплуа (личность отца, личность царя, судьи, обвинителя и т. д.). Превратившись в термин, в общее выражение, слово «личность» существенно изменило свой смысл.

|

Существуют различные мнения о том что следует понимать под термином «ЛИЧНОСТЬ». С одной стороны, личность - нечто таинственное и необычайно емкое. Например, русский философ Н. А. Бердяев (1874 - 1948) в своей книге «Самопознание» писал: «Тайна личности, ее единственности. никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственная, чем мир. Она и есть целый мир. Человек - микрокосм и заключает в себе все, но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное». |

ТЕПЕРЬ ПОД ЛИЧНОСТЬЮ понимают человека, который вовсе не играет выбранную роль и ни в каком смысле не является «лицедеем». Социальную роль (скажем, роль революционера, исследователя, художника, учителя, отца) он принимает абсолютно всерьез и возлагает ее на себя как миссию, как крест — свободно, с готовностью нести всю полноту связанной с этой ролью ответственности. Один из крупнейших отечественных психологов академик А. Н. Леонтьев писал: «Представим себе следующий случай: у ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, обрекающий его на хромоту... Сверстники гоняют во дворе мяч, а хромающий мальчик в сторонке; потом, когда он становится постарше и приходит время танцев, ему не остается ничего другого, как «подпирать стенку». Как сложится в этих условиях его личность? Это невозможно предсказать. Невозможно потому, что даже грубая исключительность индивида не определяет формирования его как личнос

ти. Сама по себе она не способна породить, скажем, комплекса неполноценности, замкнутости или, напротив, доброжелательной внимательности к людям и вообще никаких собственно психологических особенностей человека как личности. Парадокс в том, что предпосылки развития личности по самому существу своему безличны».Однако любой признак человека «безличен» только до тех пор, пока не включен тот образец, эталон, который в данном месте и в данное время служит для «изменения» личности. И наверное, лучше всего себя чувствует тот, кто точно вписывается в господствующий стереотип внешности, поведения, а иногда и мыслей.

Для целостного видения проблемы личности необходимо учитывать достижения самых разных наук — философии, социологии, психологии, политологии и т. д.

|

|

|

|

Римский император Адриан (76 - 138) был незаурядной личностью. Он имел широкий кругозор, слыл знатоком искусства и отличным воином, но решительно отказался от политики военной агрессии. |

Д. Веласкес. Менины. 1656 г. |

В картине Рубенса «Портрет Елены Фоурмен с детьми» показано также и внешнее сходство, обусловленное биологической наследственностью. |

К настоящему времени наука установила ряд узловых факторов, как материальных, так и духовных, которые влияют на механизм становления, формирования и активизации человеческой личности.

Таких факторов пять:

— биологическая наследственность;

— физическое окружение;

— культура;

— групповой опыт;

— уникальный индивидуальный опыт.

Современная биология установила, что биологическая наследственность не может полностью создать личность, так как ни культура, ни социальный опыт не передаются с генами.

Однако биологический фактор необходимо учитывать, так как он, во-первых, создает ограничения для социальных общностей (беспомощность ребенка, невозможность долго находиться под водой, наличие биологических потребностей и т. д.), а во-вторых, благодаря биологическому фактору формируется бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность.

Следующий фактор — физическое окружение. Русский социолог Питирим Сорокин (1889 - 1968) в своих работах обобщил теории многих ученых — от Конфуция, Аристотеля, Гиппократа до американского географа Э. Хантингтона (1876 - 1947), согласно которым групповые неодинаковости в поведении личностей в основном определяются различиями в климате, географическими особенностями и природными ресурсами.

|

В двадцать лет над человеком властвует желание, в тридцать лет - разум, в сорок лет - рассудок. Франклин.

В какой бы религиозной среде ни воспитывался ребенок - христианской, иудейской, мусульманской, ему с детства внушают главные принципы мировых религий: люби ближнего и не подвергай насилию человека. |

Конечно, эти теории весьма уязвимы. Можно было бы привести немало примеров, когда в сходных географических, физических и климатических условиях формируются совершенно разные личности и, наоборот, близкие по духу и по основным оценочным критериям личности появляются в совершенно разных условиях окружающей среды. И все-таки физическое окружение как фактор развития личности, безусловно, нельзя сбрасывать со счета.

Третий фактор — культура. Здесь прежде всего нужно выделить две стороны проблемы.

Во-первых, определенный культурный опыт является общим для всего человечества и не зависит от того, на какой ступени развития находится то или иное общество (каждый ребенок получает питание от старших по возрасту, обучается общению через язык, получает опыт применения наказания и вознаграждения, а также осваивает наиболее общие культурные образцы). Во-вторых, каждое общество дает практически всем своим членам некоторый особенный опыт, особые культурные образцы, которые другие общества предложить не могут. Из социального опыта, единого для всех членов данного общества, возникает характерная личностная конфигурация, типичная для многих членов данного общества (например, личность, сформировавшаяся в условиях мусульманской культуры, будет иметь иные черты в сравнении с личностью, воспитанной в христианской стране, как и личность, воспитанная в религиозной или атеистической среде и т. д.).

Американская исследовательница К. Дьюбойс назвала личность, обладающую общими для данного общества чертами, модальной (от взятого из статистики термина «мода», обозначающего величину, которая встречается наиболее часто в ряду или серии параметров объектов).

Под модальной личностью Дьюбойс понимала наиболее часто встречающийся тип личности, обладающий некоторыми особенностями, присущими культуре общества в целом. Говорят о модальных личностях тогда, когда упоминают о «средних» американцах, англичанах, японцах или об «истинно» русских.

Каждой исторической эпохе соответствует своя модальная личность. Но и внутри эпохи каждое общество (к примеру, капиталистическое или патриархальное, Восток—Запад и т. д.) формирует свой тип личности.

Говоря о модальной личности и влиянии на нее культуры, нельзя не остановиться и на понятии «интеллигенция». Интеллигенция по своему составу весьма неоднородна. Это не единое целое. Она объединяет людей самых разных уровней — от программистов компьютерных систем до духовных лидеров общества: у них разное образование, разный духовный мир, разные приоритеты.

|

Понятие «интеллигенция» (от лат. intelligens - разумный, мыслящий) в качестве термина стало употребляться в России в 60-е гг. XIX в. и впоследствии из русского языка перешло в другие языки народов. Авторство этого термина приписывают русскому писателю XIX в. П .Д. Боборыкину (1836 - 1921) - автору романов «Дельцы», «Китай-город», повести «Поумнел» и других, в которых он описал жизнь различных слоев русского общества. Петр Дмитриевич так определил содержание этого понятия: «Под интеллигенцией надо разуметь высший образованный слой общества как в настоящую минуту, так и ранее, на всем протяжении XIX в. и даже в последней трети XVIII в.». |

Вместе с тем их объединяет ряд исторически неизменных «родовых» признаков. Чрезвычайно важными родовыми признаками интеллигенции являются: ее ориентация на общечеловеческие качества, приверженность идее справедливости, критическое отношение к существующим социальным формам правления общества, далеким от идеалов гуманизма и демократии; единство духовной природы интеллигента и людей, чьи интересы и потребности он выражает; верность народу, патриотизм, активное подвижничество, творческая одержимость; глубоко развитое понимание своего «Я», независимость, достаточная самостоятельность, обостренная любовь к свободе, к свободе самовыражения; личностное начало осознается интеллигентом как высшая ценность; мужество, стойкость в отстаивании своих, продиктованных совестью и убеждениями позиций.

Однако следует помнить, что главными факторами, определяющими процесс формирования личности, безусловно, являются групповой и субъективный, уникальный личный опыт. Эти факторы в полной мере проявляются в процессе социализации личности.

Я-концепция — так в психологии называют относительно устойчивую систему представлений человека о себе, сопряженную с оценкой себя и отношением к себе.

|

Лев Толстой в статье «Верьте себе», опубликованной в 1906 г. в молодежном журнале, писал, адресуя слова юношеству: «Верьте себе, выходящие из детства юноши и девушки, когда впервые поднимаются в вашей душе вопросы: кто я такое, зачем живу я и все окружающие меня люди? И главный, самый волнительный вопрос: так ли я живу и все окружающие меня люди? Верьте себе и тогда, когда те ответы, которые представляются вам на эти вопросы, будут не согласны с теми, которые были внушены вам в детстве... Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света, единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека». |

Я-КОНЦЕПЦИЯ не сводится только к осознанию своих качеств или совокупности самооценок. Ответ на вопрос: «Кто я такой?» — подразумевает не столько самоописание, сколько самоопределение: «Каким я могу стать, каковы мои возможности и перспективы, что я еще могу сделать в жизни?»

Я-концепция — это целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ «Я». Это, прежде всего, установка человека по отношению к себе самому, содержащая следующие компоненты:

1) познавательная составляющая — знания о себе, своих возможностях, способностях, свойствах, внешности, значимости для других людей;

2) оценочная составляющая (самооценка) — это эмоциональная оценка знаний и представлений о себе, с которой связаны самоуважение, самолюбие, самоуничижение и т. п.;

3) поведенческая составляющая — практическое отношение к себе, производное от первых двух компонентов, что проявляется, например, в стремлении повысить самооценку, завоевать уважение, развить способности и т. д.

Я-концепция формируется под влиянием индивидуального опыта и опыта взаимодействия с другими людьми. Особенно важно общение и взаимодействие с близкими людьми, теми, чье мнение и отношение и чья оценка наиболее значимы для человека.

Уже в первые годы жизни у ребенка начинает складываться представление о себе и отношение к себе на основе отношения к нему родителей, братьев и сестер. В дальнейшем значимыми становятся и оценки сверстников, воспитателей детского сада, учителей. Развиваясь под влиянием контактов с другими людьми, Я-концепция сама становится активным началом, важным фактором, на основании которого ребенок строит свои взаимодействия с другими людьми.

В подростковом возрасте Я-концепция развивается особенно интенсивно, причем важное место в ней начинает занимать оценка особенностей своей внешности, привлекательности в глазах сверстников. Подростки постоянно связывают себя с другими, часто испытывают тревогу и неуверенность в себе, нередко низко оценивают свою привлекательность и значимость в глазах взрослых и сверстников.

|

Российский император Петр III (1728 - 1762), царствование которого длилось всего 6 месяцев, вызывает у историков разноречивые оценки. С одной стороны, Петр III провел три важнейшие реформы: освободил дворянство от обязательной службы, положил начало обращению церковных земель в светские и ликвидировал Третью канцелярию - сыскное политическое ведомство.С другой стороны, Петр III был человеком ограниченным, его интересы не простирались далее военных занятий. Он с детства представлял себя военным, открыто симпатизировал прусской армии, щеголял в прусском мундире. Однако как военный деятель не проявил себя ничем. Личность Петра III - яркий пример варианта, когда в структуре Я-концепции главным является идеальное «Я», т. е. представление человека о том, каким бы он хотел стать. |

По мнению известного американского психолога Вирджинии Сатир, «все боли человека, его проблемы, а иногда недопустимо безобразная жизнь и даже преступления — все это результат низкой самооценки, которую люди не могли ни осознать, ни изменить». Повышение самооценки через осознание своей самоценности, уникальности, неповторимости, а также стремление к самосовершенствованию — необходимые условия для благоприятного развития Я-концепции в подростковом возрасте.

По мнению психологов, Я-концепция имеет три основные функции в психической жизни человека:

1) способствует достижению внутренней согласованности, стабильности личности;

2) помогает интерпретировать, оценивать индивидуальный опыт;

3) определяет ожидания, представления человека о том, что должно произойти.

Третья функция является центральной. Человек, уверенный в собственной значимости, будет ожидать, что окружающие также высоко оценят его и будут относиться к нему соответствующим образом. Люди, сомневающиеся в своей ценности, считают, что другие не будут их высоко ценить, и ожидают проявлений пренебрежения по отношению к себе.

В структуре Я-концепции можно выделить:

1) реальное «Я» — представления человека о своих реальных возможностях, способностях, социальном статусе, т. е. о том, какой он на самом деле;

2) идеальное «Я» — представления человека о том, каким он хотел бы стать;

3) зеркальное (социальное) «Я» — представления человека о том, каким его видят другие люди.

Сознание есть присущая только человеку форма отражения окружающей действительности, способ отношения к миру и к самому себе.

|

Формирование сознания - процесс социальный. Известен случай, когда ребенок с момента рождения в течение семи лет жил в полной изоляции от людей, получая только пищу. Это существо мало чем отличалось от животного, у ребенка не сформировалась речь, элементарные человеческие способности и навыки. Многочисленные исследования развития детей также свидетельствуют, что формирование интеллекта непосредственно связано с глубиной и интенсивностью их общения. |

СОЗНАНИЕ — одно из самых сложных явлений человеческого бытия и потому один из главных предметов изучения науки, философии, искусства, религии. С одной стороны, это сложное духовное образование, идеальный образ материального мира, т. е. образ, который существует только в нашей голове или в словах (не важно, произнесены они устно или зафиксированы на бумаге). С другой стороны, сознание — свойство и продукт высокоорганизованной материи — человеческого мозга. Иначе говоря, деятельность сознания покоится на нейрофизиологических процессах, которые могут быть зафиксированы и измерены.

Именно эта двойственная природа сознания послужила первопричиной существования в истории человеческой мысли двух основных подходов к изучению сознания и соответственно двух диаметрально противоположных ответов на вопрос: «Что первично, что является определяющим — бытие (материальное) или сознание?» Сторонники

первого направления (его условно можно назвать материалистическим) считают, что в сознании нет ничего такого, чего бы не было в чувственном опыте, т. е. все наши знания о мире мы получаем с помощью органов чувств. Сознание есть непосредственное отражение бытия, а наши действия и поступки определяются материальными условиями и обстоятельствами жизнедеятельности. Сторонники второго направления (иногда его называют идеалистическим) утверждают, что принципиально невозможно познать, каковы вещи сами по себе, что основное место в нашем сознании занимают представления (понятия), которые нельзя получить непосредственно из опыта. Источники их образования могут быть самыми различными: Бог, «умопостигаемые идеи», «саморазвитие духа» и т. д. Соответственно именно содержащиеся в нашем сознании представления определяют цели нашего бытия.

|

Сознание - многогранный феномен, и классифицировать его можно по разным основаниям. Выделяют общественное и индивидуальное сознание. К первому относятся различные области духовной жизни общества (наука, идеология, искусство, религия и т. д.), ко второму - сознание конкретной личности во всей его неповторимости и уникальности. Особыми разновидностями общественного сознания можно считать массовое и групповое сознание. Широко распространенные в обществе представления, установки, мнения (например, об эффективности деятельности властей), заблуждения (скажем, о сущности финансовых пирамид) образуют массовое сознание. Групповое сознание - это специфические взгляды и ценности какой-то социальной группы (молодежи, пенсионеров, учителей и т. д.). Одно из главных мест здесь принадлежит профессиональному сознанию - инженеров, врачей, военных. |

|

|

|

|

|

Ж.-В.-С. Шарден. Молитва перед обедом. Ок. 1740 г. |

Ф. Леже. Ныряльщики на желтом фоне. 1941 г. |

В той или иной форме эти две точки зрения сосуществуют и по сей день, а их «конкуренция» — важнейшее условие расширения и углубления наших представлений о сознании.

|

Д. Балле. Движущийся автомобиль + скорость + шум. 1913 г. |

Сознание

не дается человеку от рождения, в отличие от психики, которой каждый

человек наделяется как представитель определенного биологического вида.

Биологически нам задается способность к сознанию, а формируется и

развивается оно в процессе воспитания, образования и социализации, всей

предметно-практической деятельности человека. Более того, наше

индивидуальное сознание — в значительной мере продукт и результат

совместной жизнедеятельности людей. Различные формы мышления, способы

обработки и анализа поступающей извне информации, типичные эмоциональные

реакции, речь, те или иные представления о мире — все эти и другие

феномены, прежде чем стать элементами нашего индивидуального сознания,

сформировались в процессе длительного социально-исторического развития

человечества, практического освоения и преобразования природы и

общества. Возникающие в сознании образы окружающего мира нельзя

рассматривать как результат пассивного, «зеркального» отражения

действительности. В нашем сознании механизмы восприятия и созерцания

структурируют данные чувственного опыта.

Эту

проблему особенно тщательно и глубоко разработал немецкий философ

Иммануил Кант (1724

Эту

проблему особенно тщательно и глубоко разработал немецкий философ

Иммануил Кант (1724

В процессе восприятия мы наделяем его длиной, шириной, высотой, т. е. пространственными характеристиками, а если предмет изменяется — то и временными (наиболее общие такие характеристики — «прошлое», «настоящее», «будущее»).

Неразрывная связь сознания с практической деятельностью обусловила наличие у нашего сознания еще двух фундаментальных свойств. Во-первых, любой чувственный образ предмета, любые ощущения или представления обязательно обладают в сознании определенными смыслом и значением. Часто они задаются практической надобностью. Например, кусок бревна, используемый для растопки печи, имеет для его обладателя одно значение («дрова»), и совсем другое значение этот же кусок бревна приобретает, если из него собираются сделать деревянную куклу («подходящий материал для изготовления игрушки»). Вместе с тем приписываемые предметам и явлениям смысл и значение могут быть обусловлены познавательными целями, культурной традицией, личными воспоминаниями, предшествующим индивидуальным и коллективным опытом, эстетическими соображениями и т. д. и т. п. Кант, помимо прочего, внес существенный вклад в астрономию. Вот как он оценивал объект своих наблюдений: «Нет ничего

прекраснее звездного неба над головой и морального закона внутри нас».Во-вторых, отражение в сознании внешнего мира носит активный, опережающий характер. На основе прошлого опыта, практической деятельности сознание может по отдельным параметрам воссоздать образ предмета целиком (если он почему-то недоступен непосредственному восприятию), распознать за явлением сущность, смоделировать поступки множества людей, объединенных некоей общей задачей, предсказать развитие событий и т. д. Все эти «способности» сознания превращают действия человека в деятельность, т. е. в осмысленный, целенаправленный, продуктивный процесс преобразования окружающего мира и самого себя. В структуре сознания обычно выделяют разум (мышление), память, волю, воображение, внимание, чувства, эмоции, представления, ощущения, речь. Однако эту классификацию вряд ли можно признать окончательной. Как уже отмечалось, изучением сознания занимаются разные отрасли знания. Поэтому существует несколько точек зрения на его структуру. Например, одни считают, что воля принадлежит к сфере психики, другие полагают, что она — элемент сознания. Но, несмотря на подобные расхождения, представители разных направлений едины в главном: сознание — это процесс активного отражения мира, неразрывно связанный с предметно-практической деятельностью по его преобразованию. Особую, важнейшую роль в деятельности сознания играет язык (речь). Становление и развитие языка, становление и развитие сознания — двуединый процесс.

|

Известный предсказатель Мишель Нострадамус.

Нострадамус снискал славу провидца. Однако дар у него открылся далеко не сразу. Это произошло в результате сильнейшего стресса, когда, казалось, рухнул весь мир: чума унесла жизни любимой жены и двоих детей, а самого Мишеля обвинили в ереси и вызвали на суд инквизиции. Ему удалось бежать. Шесть последующих лет он провел в скитаниях. Тогда-то Нострадамус и открыл в себе способность предвидеть будущее. В 1555 г. он опубликовал написанные на разных языках (Нострадамус был полиглотом) первые «Центурии», т. е. «Века». Спустя три года вышло второе, дополненное издание, охватывавшее время вплоть до 3797 г. - предполагаемой даты конца света. |

Важная часть сознания — самосознание. С его помощью человек выделяет себя из окружающего мира, осознает и оценивает свое отношение к миру и самому себе как к личности, оценивает свои поступки, действия, мысли и чувства. Животное не выделяет себя из природы, оно тождественно своей жизнедеятельности. Человек же опосредует свое отношение к природе с помощью деятельности, прежде всего трудовой. Он противопоставляет себя как субъекта (активного, деятельного) окружающему миру — как объекту приложения своих сил. Это «противопоставление — взаимодействие» и является источником возникновения самосознания. Одним из главных механизмов самосознания является рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад). Рефлексировать — значит обращать сознание на самого себя, размышлять над своим психическим состоянием. Развитую, полноценную личность характеризуют развитое самосознание, способность к рефлексии, умение задавать себе вопросы, порой неприятные, по поводу своих мыслей и поступков, а также умение и мужество давать самому себе искренние ответы на подобные вопросы.

|

В психике людей могут возникать относительно устойчивые образования, которые получили название «измененные состояния сознания». Как правило, они возникают спонтанно под воздействием специальных психотехник, в том числе и психокультовых практик, существующих в различных религиях. К таким состояниям обычно относят: аффект (бурная, кратковременная эмоция, например страха), экзальтацию (состояние повышенной возбудимости, неестественной оживленности), экстаз (высшая степень восторга, воодушевления), эйфорию (состояние неестественно приподнятого настроения, довольства), катарсис (духовное очищение, просветление, облагораживание чувств), озарение, сон, гипноз (точнее, состояние, в которое человек впадает под его воздействием). |

Сознание (самосознание в том числе) обычно характеризуют как рациональный по своей сути феномен, т. е. действия и акты сознания подчиняются определенным законам, объяснимым с точки зрения логики, образуют определенные причинно-следственные связи. Рациональность в данном случае рассматривается как антипод иррациональности, т. е. непредсказуемых, импульсивных актов и действий, основания, причины и направленность которых не ясны или не осознаются человеком. Примером подобных явлений могут служить интуиция и инсайт. Конечно, в реальности многие происходящие в сознании процессы не поддаются строгому логическому объяснению. Они только фиксируются сознанием, становятся фактами сознания, а уж затем, как бы задним числом, их суть может проясняться. Так, многие верные решения приходят нам в голову неожиданно, мгновенно, в результате озарения, а не в итоге длительных размышлений. Обычно они возникают в сфере подсознательного или в сфере бессознательного. Эти области психики играют важную роль в человеческой жизнедеятельности. Они не относятся к элементам сознания, однако существенно на него влияют. В подсознании находятся идеи, представления, сведения, которые не являются в данный момент центром смысловой деятельности индивида, но которые в принципе ему известны. В силу ассоциативных связей подобные представления выступают в качестве смыслового подтекста «основных» размышлений, как бы задают их русло, а нередко, в силу каких-то причин, «всплывают» в подсознании и вплетаются в ткань размышлений.

Подсознательное — это особая пограничная область между сознанием и бессознательным. Бессознательное — особая область психики, где сосредоточены вечные влечения, мотивы, стремления, смысл которых определяется инстинктом и не доступен сознанию.

Взаимодействие человека с окружающим миром происходит исключительно через подсознание, функции которого очень многообразны. Именно подсознание колебание ушной мембраны превращает в слова и наполняет их смыслом, имеет информацию о состоянии и деятельности каждого органа и формирует сведения о здоровье и работоспособности каждого из них. Подсознание получает информацию о положении и степени сокращения каждой мышцы вашего тела, о положении вашего тела в пространстве, об условиях внешней среды (тепло, холодно, сыро и т.п.). Информация, имеющаяся в подсознании, передается им в сознательную часть человеческого разума и обработанная на сознательном (интеллектуальном) уровне, возвращается в подсознание в виде конкретных команд-распоряжений, которые исполняются подсознанием в соответствии с другими ранее полученными инструкциями и с его собственными программами. Например, команда «беги!» приводит в действие множество мышц, но если ранее подсознанием была получена общая инструкция о том, что быстро бегать вредно, то бег будет спокойным, неинтенсивным. К таким общим инструкциям относятся и эмоции, выработанные сознанием в ответ на полученную информацию, которые учитываются им при последующей обработке поступающей информации, поэтому возникшее однажды чувство обиды будет влиять на поведение человека в течение всей жизни.

|

С. Дали. Искушение святого Антония. 1946 г. |

Один человек все делает быстро, часто меняет занятия, интересы, легко заводит друзей, бурно реагирует даже на незначительные события. Другой сосредоточен и медлителен, с трудом переключается на новое, скрытен и необщителен, предпочитает одиночество. Эти индивидуальные особенности личности, которые определяют соответствующее поведение человека, зависят от того, какой у него темперамент.

|

Французский ученый А. Фулье (1838 - 1912) внес в классификацию Гиппократа дополнения на основе изучения интенсивности и быстроты реакций. Он выделил: 1) людей чувствительных с быстрой, но малоинтенсивной реакцией (ближе к сангвиникам); 2) людей чувствительных с реакцией более медленной, но интенсивной (меланхолики); 3) людей деятельных с быстрой и интенсивной реакцией (холерики); 4) людей деятельных с медленной и умеренной реакцией (флегматики).

Так в Средневековье изображали четыре состояния, которые определяли характер человека (из немецкого учебника 1574 г.). |

ТЕМПЕРАМЕНТ является основой индивидуальности человека и характеризует особенности протекания психических процессов и состояний — их интенсивность, скорость, темп, ритм.

Разнообразие темпераментов больше всего проявляется в характере психической активности, движениях, эмоциональности.

Общая психическая активность человека связана со стремлением к самовыражению, освоению и преобразованию окружающего мира. Степени активности распределяются от вялости, инертности и пассивного созерцания на одном полюсе до высших степеней энергии, мощной стремительности действий и постоянного подъема — на другом.

Моторный, двигательный компонент темперамента ярко отражается в поведении и проявляется как быстрота, сила, резкость, общий ритм движений и речи. Эмоциональность выражается в особенностях возникновения, протекания и прекращения разнообразных чувств и настроений. В качестве основных характеристик эмоциональности выделяют впечатлительность, импульсивность и эмоциональную стабильность, устойчивость. Импульсивность отражает чуткость человека к эмоциональным воздействиям, способность его реагировать эмоционально там, где другой останется спокойным. Импульсивность — это быстрота, с которой эмоция становится побудительной силой поступков и действий без их предварительного обдумывания и принятия сознательного решения их выполнить. Эмоциональная реакция отражает скорость, с которой происходит смена одного переживания другим.

Существуют различные теории темперамента. Самой первой является учение древнегреческого врача Гиппократа (VI в. до н. э.), который выделил четыре типа темперамента в зависимости от преобладания одной из четырех главных жидкостей, циркулирующих в организме человека: сангвинической (кровь), холерической (желчь), меланхолической (черная желчь), флегматической (лимфа).

Другие теории (Кречмер, Шелдон) объясняют различия в темпераментах людей различиями в строении их тела, конституции. Один вид темперамента у «большого и толстого», совсем другой — «у маленького и худого».

Учение известного русского физиолога И. П. Павлова связывает типы темпераментов с деятельностью центральной нервной системы. Выделяются три основных свойства нервной системы: сила, уравновешенность, подвижность возбудительного и тормозного процессов. Сочетание этих свойств дает основные, типичные комбинации в виде четырех типов высшей нервной деятельности: 1) сильный, уравновешенный, подвижный; 2) сильный, уравновешенный, инертный; 3) сильный, неуравновешенный; 4) слабый. Первому типу высшей нервной деятельности соответствует сангвиник, второму — флегматик, третьему — холерик, четвертому — меланхолик.

|

П. Заболотский. Поэт М. Ю. Лермонтов.

Современники отмечали, что М. Ю. Лермонтов (1814 - 1841) никогда не отличался общительным нравом и с детских лет вел себя как ярко выраженный индивидуалист, хотя по темпераменту был ближе к сангвиникам. Его университетский товарищ Павел Вистенгофф вспоминает о сокурснике: «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же». Однако чем больше мы знакомимся с воспоминаниями современников о поэте, тем больше убеждаемся, по мнению известного литературоведа И. Л. Андроникова, что Лермонтов был разным и непохожим среди беспощадного к нему света и в кругу задушевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской вечеринке. |

Исследования отечественных психологов показали, что структура основных свойств нервной системы много сложнее, а число комбинаций гораздо больше, чем это ранее представлялось. Тем не менее четыре основных типа темперамента могут быть использованы для изучения индивидуальности человека.

Темперамент относительно устойчив и мало изменяется под влиянием окружающей среды и воспитания. Темперамент является основой характера, но не предопределяет содержательную сторону личности (мировоззрение, взгляды, убеждения, увлечения и интересы) или предел возможных для данного человека достижений. Однако свойства темперамента могут как благоприятствовать, так и противодействовать формированию определенных черт личности. Только положительного или только отрицательного темперамента не существует. Тем более нельзя переделывать один тип темперамента на другой, но, зная об особенностях своего темперамента, можно добиться развития свойственных каждому темпераменту положительных качеств,

а с другой стороны, ослабить те недостатки, обусловленные особенностями темперамента, которые уже проявляются в поведении.Сангвиник — человек, обладающий одним из четырех типов темперамента, выделенных Гиппократом. Для сангвиника характерны высокая психическая активность, энергичность, работоспособность, быстрота и живость движений, богатая мимика, быстрый темп речи. Это, как правило, весельчак, очень общительный, стремящийся к частой смене впечатлений, легко и быстро отзывающийся на события человек. Его эмоции, преимущественно положительные, быстро возникают и так же быстро проходят. Сравнительно легко переносит неудачи.

И. П. Павлов считал, что у сангвиника процессы возбуждения и торможения достаточно сильны, уравновешенны и подвижны. При неблагоприятных условиях воспитания, например в случае пренебрежения родителями интересами ребенка, подвижность нервных процессов может привести к отсутствию сосредоточенности, неоправданной поспешности поступков.

|

|

|

М. В. Нестеров. Портрет академика И. П. Павлова. 1935 г. |

Н. А. Андреев, арх. Ф. О. Шехтель. Памятник Н. В. Гоголю. 1909 г. |

Для сангвиников характерно довольно плотное телосложение, они подвижны, нуждаются в движении, любят спорт. Сангвиники не любят посещать врачей; если заболевают, то нуждаются в поддержке, послушны при лечении. Они предрасположены к таким болезням, как почечные колики, воспаление легких, ревматизм, гораздо в меньшей степени — к психическим заболеваниям.

В выборе профессии общительные сангвиники предпочитают сферы деятельности, связанные с работой с людьми: медицину, педагогику, сферу обслуживания.

Меланхолик — это тип нервного, легко возбудимого человека. Как правило, меланхолик тщедушен, худ, кажется хрупким, обладает низким уровнем психической активности, сдержан в движениях и речи. Эмоционален и чувствителен, быстро утомляется, боится новых ситуаций, у него повышенная тревожность.

|

В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899 г.

Знаменитый русский полководец А. В. Суворов (1730 - 1800), по темпераменту холерик, был очень самобытным человеком. «Хотите меня узнать? - спрашивал Суворов в конце своей жизни. - Я сам себя раскрою: меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре I и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых, утомлял буйных врагов Отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его, но всегда чуждался бы его пороков». |

Эмоции меланхолика глубоки и устойчивы при слабом внешнем их проявлении, причем преобладают отрицательные. Меланхолики часто страдают нервными болезнями, синдромом хронической усталости. Воздействие сильных раздражителей может стать источником различных нарушений поведения. Меланхолику противопоказаны профессии летчика, водителя, монтажника-высотника и некоторые другие, связанные с постоянными стрессовыми ситуациями.

Сопротивляемость организма у меланхолика хорошая, но он чрезвычайно возбудим, часто страдает невралгией, бессонницей, постоянно беспокоится о своем здоровье.

Удары судьбы и огорчения меланхолик переносит лучше других, удивительно спокойно относится к смерти.

И. П. Павлов считал, что у представителей меланхолического темперамента в нервной деятельности преобладают процессы торможения при слабости как возбуждения, так и торможения.

При неблагоприятных условиях семейного воспитания, например отвержения ребенка родителями, у меланхолика могут развиться повышенная эмоциональная ранимость, замкнутость, отчужденность, спесивость, пессимизм. Поскольку меланхолик больше всего сосредоточен на себе, ему не подходят профессии, связанные с общением с людьми. Он может быть философом, бухгалтером, гравером, писателем, ученым, ночным сторожем, антикваром.

|

Б. И. Орловский. Памятник полководцу М. И. Кутузову - герою Отечественной войны 1812 г. Фрагмент. Несмотря на некоторую флегматичность, М. М. Кутузов был отличным, бесстрашным воином, принимавшим непосредственное участие в сражениях. Кутузов похоронен в Казанском соборе в С.-Петербурге, над его могилой повешены ключи от покоренных им городов.. |

Холерик — это человек, для которого характерны высокий уровень психической активности, энергичность действий, резкость, порывистость, стремительность движений, быстрый темп речи.

Он склонен к резким сменам настроения, нетерпелив, вспыльчив, подвержен эмоциональным срывам, очень обидчив.

Холерик обычно высокого роста, худощавый, кожа имеет желтоватый оттенок, часто его называют желчным из-за раздражительности и агрессивности.

По классификации И. П. Павлова, это сильный, неуравновешенный тип. Холерик имеет характер стоика и страдает не жалуясь. Он пойдет к врачу только в крайнем случае. Его бесполезно утешать, ему нужно все логически доказывать. Заболев, он абсолютно точно следует предписаниям врача. У холериков очень большая жизнеспособность. Есть предрасположенность к заболеванию органов пищеварения. Доживают они до глубокой старости.

При неблагоприятных условиях развития, например при неправильном стиле воспитания, недостаточная эмоциональная уравновешенность может привести к неспособности контролировать свои эмоции, к конфликтности. Общительным и неуравновешенным холерикам не подходят профессии педагога, врача, парикмахера, служащего гостиницы, но им вполне подходят такие профессии, как инженер, конструктор, шофер.

|

П. К. Клодт. Фрагмент памятника И. А. Крылову.

Иван Андреевич Крылов (1769 - 1844), любимый русский баснописец, в жизни был тихим, скромным человеком. Разочаровавшись в своих юношеских порывах, не найдя общего языка с временщиками Павла I, он поступил на службу в Публичную библиотеку (ныне Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге), где и проработал более 30 лет. Характер служебной деятельности вполне соответствовал натуре И. А. Крылова. Вот как вспоминает о нем В. Г. Белинский: «Человек, живой по натуре, умный, хорошо умевший понять и оценить всякие отношения, всякое положение, знавший людей, - Крылов тем не менее искренне был беспечен, ленив и спокоен до равнодушия. Любо было смотреть на эту седую голову, на это простодушное, без всяких притязаний величавое лицо: точно, бывало, видишь перед собой древнего мудреца». Именно такой образ, мудрого и флегматичного человека, создал К. Брюллов в замечательном портрете И. А. Крылова. Погруженным в себя, в свои переживания, в раздумья о жизни и людях предстает И. А. Крылов в скульптуре П. К. Клодта. |

Флегматик производит впечатление спокойного и невозмутимого человека. Часто полный, даже тучный. Характеризуется низким уровнем психической активности, медлительностью движений, невыразительностью мимики. Флегматик плохо приспосабливается к жизни, ему не хватает гибкости. Он с трудом переключается с одного занятия на другое, не любит перемен.

У флегматика преобладают спокойные и ровные чувства, настроение отличается большим постоянством.

И. П. Павлов считал, что флегматика отличает сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы. Флегматики обычно очень боятся боли, они восприимчивы к внушению и гипнозу, при малейшем заболевании им кажется, что болезнь смертельно опасна.

При неблагоприятных условиях развития, например в случае эмоциональной травмы, у флегматика могут развиться вялость, бедность эмоций, склонность к выполнению только однообразных привычных действий.

Качества человека — воля, злость, доброта, мстительность, сострадание и другие — соединяются в личности по-разному, присутствуют в разных пропорциях. Один человек более добр и открыт, хотя не лишен в какие-то моменты скупости, другой — жесток и замкнут, хотя случаются ситуации, в которых он добродушен и открыт. Необычное, очень индивидуальное сочетание всех этих качеств личности и представляет собой характер.

|

«Чёрт простого народа большей частью худой, с тонкой козлиной бородкой на узком подбородке, между тем как толстый дьявол имеет налет добродушной глупости. Интриган - с горбом и покашливает. Старая ведьма - с высохшим птичьим лицом. Когда веселятся и говорят сальности. появляется толстый рыцарь Фальстаф - с красным носом и лоснящейся лысиной. Женщина из народа со здравым рассудком низкоросла, кругла, как шар, - и упирается руками в бедра» (Э. Кречмер. «Строение тела и характер»). |

||

|

|

|

|

|

Атлетический тип. |

Астенический тип. |

Пикнический тип. |

ФУНДАМЕНТАМ ХАРАКТЕРА является темперамент и типичные особенности протекания нервных процессов, которые придают характеру те или иные особенности. У холерика часто бывает взрывчатый, неуравновешенный характер. У флегматика, наоборот, — спокойный и уравновешенный. Однако характер нельзя отождествлять с темпераментом.

Характер может повлиять на темперамент, сглаживая его недостатки. Например, эмоционально возбудимый человек может научиться сдерживать свои чувства, не раздражаться, контролировать свое поведение, поступки.

Характер тесно связан с интеллектом, способностями, волевой и мотивационной сферой личности. Он многогранен и многообразен в своих проявлениях. В то же время характер представляет собой целостность, которая достигается проявлением в поведении человека одних и тех же наиболее устойчивых, ярких черт.

Формирование характера начинается в раннем возрасте и происходит у каждого человека по-разному в зависимости от условий жизни, воспитания, жизненного опыта.

В большинстве теоретических исследований особенности характера человека связывают с его внешним видом и строением тела (Кречмер, Шелдон), направленностью человека на внешний или внутренний мир и доминирующими функциями (мышлением, эмоциями, ощущениями, интуицией).

Немецкий психиатр и психолог Эрнст Кречмер на основе анализа большого статистического материала выделил атлетический, астенический и пикнический типы строения тела и сопоставил соответствующие им типы характера.

К атлетическому типу относятся люди высокого роста, с широкими плечами, статной грудной клеткой, туловищем, сужающимся книзу, длинными ногами, развитой мускулатурой. Лицо у них овальное, шея длинная и сильная. Астенический тип — это, как правило, люди худые и длинные, с узкими плечами, длинной, узкой, плоской грудной клеткой, тонкими, костистыми руками. Кости у них хрупкие, живот втянут, лицо треугольной формы, худое и бледное. Профиль угловатый, нос длинный и острый. Они имеют обильную шевелюру, низкий лоб.

Человек пикнического типа обычно среднего роста, с плотной фигурой, мягким широким пятиугольным лицом на короткой массивной шее, основательным животом, выступающим из расширяющейся книзу глубокой, сводчатой грудной клетки. Лицо, тело, шея имеют солидный слой подкожного жира. Ноги и руки скорее короткие, чем длинные. Пикники обращены к внешнему миру. Они открыты и общительны, естественны и непосредственны, иногда вспыльчивы, но не злопамятны. Пикник, как правило, доволен жизнью, реалистичен, у него развито чувство юмора, много друзей, есть вкус к жизни. Он ценит веселую компанию, оптимист, может выполнять большой объем работы, имеет практический склад ума.

Астеник погружен в себя, скрытен и малообщителен. Его чувства как будто заторможены, он склонен к рефлексии, скорее идеалист, чем реалист, часто саркастичен и насмешлив, злопамятен и мстителен, мало ценит радости жизни, боится женщин. Пессимист по натуре, астеник не любит практической деятельности, его активность носит абстрактный характер, он может сильно концентрироваться на работе, но быстро утомляется. Астеник часто производит впечатление тихого, серьезного, застенчивого человека, для которого главное — его внутренний мир.

Американский врач и психолог Уильям Шелдон продолжил исследования в области установления связей между строением тела и характером, начатые Кречмером. Он определил также три типа характера, соответствующих выделенным типам телосложения: висцеротоники, соматотоники, церебротоники.

Щвейцарский психолог Карл Юнг, один из учеников 3. Фрейда, заметил, что если одни люди наибольшее значение придают внешним предметам и событиям, то другие погружены в свою внутреннюю жизнь, их интересуют собственные переживания. Первых ученый назвал экстравертами, вторых — интровертами. □

Подобно магниту, объекты окружающего мира притягивают к себе интересы, «жизненную энергию» экстраверта. В зависимости от ведущей психической функции Юнг выделил мыслительный, эмоциональный (сентиментальный), ощущающий и интуитивный экстравертные типы.

Экстраверт мыслительного типа обращен к внешнему миру и конкретным вещам, однако способен воспринимать и абстрактные идеи. Его мышление всегда продуктивно. Оно ведет к новым фактам или концепциям, обобщающим разрозненные опытные данные. Мышление для такого типа людей является главной ценностью, основным видом деятельности. Ориентированная на реальность, мысль экстраверта всегда носит творческий, прогрессивный, утверждающий характер.

Эмоциональный экстраверт необыкновенно контактен и чувствителен. Чаще всего этот тип встречается у женщин, о которых говорят, что они живут, руководствуясь своими чувствами. При этом чувства согласуются с объективными ситуациями и общезначимыми ценностями.

Человек ощущающего экстравертного типа — абсолютный объективный реалист. Он признает только конкретные дела, вкусную еду, хорошее вино и красивых женщин, никогда не мучается из-за пустяков. Для него ощущение — это конкретное проявление жизни, с ним связана полнота жизни, возможность ею наслаждаться. Такой тип экстраверта чаще встречается у мужчин.

К экстравертному интуитивному типу относятся люди, бессознательно делающие все для того, чтобы преуспеть в жизни. Люди этого типа сразу чувствуют, какая социальная среда им подходит, какую одежду нужно носить, как нужно говорить.

Они всегда находятся в поиске новых возможностей, для них не представляет интереса довести до реализации какое-либо начинание.

Интроверты, как правило, замкнуты, социально пассивны, склонны к самоанализу, испытывают трудности в приспособлении к окружающей действительности. Юнг выделил мыслительный, эмоциональный (сентиментальный), ощущающий и интуитивный интровертные типы.

Мыслительный интровертный тип — это человек, ориентирующийся в мире с помощью субъективных установок и мнений. Его мышление часто теряется в глубине субъективного мира. Его суждения о людях и предметах являются холодными, непреклонными, произвольными. В преследовании своих интересов такой человек по большей части упорен, упрям и не поддается воздействию. Он или молчалив, или наталкивается на людей, которые его не понимают. Эмоциональный интровертный тип — это тип человека, живущего своими внутренними переживаниями, чувствами, связанными с субъективным видением мира. Этот тип встречается главным образом у женщин, о которых говорят: «Тихие воды глубоки». В большинстве случаев они молчаливы, необщительны, часто скрыты под маской банальности или детскости, их трудно понять. Нередко они отличаются меланхолическим темпераментом.

Человек ощущающего интровертного типа живет чувственными впечатлениями. Он иррационален, поскольку ориентируется в происходящем не на основании объективных суждений, а погружаясь в текущие впечатления субъективного характера. Такого человека очень трудно понять окружающим. Сам себя он также плохо понимает и, как правило, не может выразить словами глубину своих ощущений, используя лишь банальные и стереотипные выражения.

|

|

|

Швейцарский психолог К. Г. Юнг родился в 1875 г. Его отец был священником, мать - домохозяйка - обладала неуравновешенной психикой. С детства Юнг рос замкнутым человеком, был поглощен своими внутренними переживаниями. Сновидения, бессознательное имели для него огромное значение. В 1900 г. он закончил Базельский университет и стал заниматься психоанализом, сотрудничая с 3. Фрейдом. Юнг возглавлял Международную психоаналитическую ассоциацию. Научной работой он занимался до конца своей жизни (1961). Идеи Юнга оказали значительное влияние на религию, историю, искусство. |

Михаил Булгаков. В «Пантеон XX века», который создан в Америке в память о великих деятелях столетия, внесено имя русского писателя М. А. Булгакова - автора знаменитых романов «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита». По складу характера писатель относился к группе интровертов. Господствующий тип реакции в определенной степени зависит от ситуации. Например, обычно человек интровертного типа может оказаться достаточно социально активным в положении, которое затрагивает его интересы. |

Человек интуитивного интровертного типа, так же как и ощущающего, почти не доступен для понимания другими людьми. Психическая деятельность его направлена внутрь, а внешне он не проявляет ничего, кроме сдержанности, скрытности, безучастия или неуверенности и смущения. Интроверт чаще предстает в образе мистика — мечтателя и провидца — или фантазера и художника. Богатая интуиция дает возможность человеку этого типа предвидеть то, что еще не очевидно. Такие люди опережают свое время и редко бывают поняты современниками.

Наиболее общие взгляды на окружающий и внутренний мир человека, отличающиеся своей целостностью и единством, являются содержанием понятия «мировоззрение». Оно включает в себя также понимание человеком своего места в жизни, цель и смысл человеческого существования, идеалы и нормы общежития, ценности, убеждения и многое другое.

|

|

|

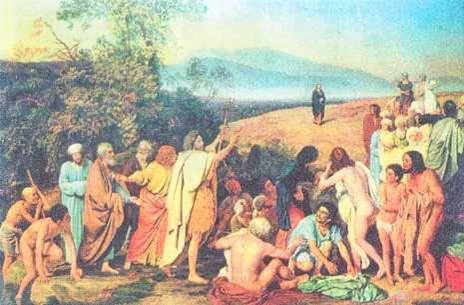

Древняя мифология как форма мировоззрения не расчленяла картину мира: природа, человек, божество в ней были слиты воедино. |

Дитя и мать. В общении с матерью закладываются первые основы миросозерцания. |

МИРОВОЗЗРЕНИЕ человека вырабатывается не только с помощью мышления, но и посредством переживаний, эмоций, чувств, которые формируют у него самостоятельное мироощущение. Представители древних обществ придавали этому общему восприятию мира значительно большую роль, чем миросозерцанию и миропониманию.

В обычной жизни мировоззрение складывается не столько на основе достижений науки, литературы и искусства, сколько в процессе повседневного жизненного опыта человека. Именно сталкиваясь с различного рода проблемами, человек принимает решения, опираясь на здравый смысл и существующую мировоззренческую традицию.

Мировоззрение присуще не только индивиду, но и социальным группам и обществу в целом.

Любой человек, осознает он это или нет, является носителем определенного типа мировоззрения, которое формируется практически с его появлением на свет. Уже в младенческом возрасте, не имея ни навыков речи, ни социального опыта, человек тем не менее активно вырабатывает свое мировоззрение через восприятие форм и звуков внешнего мира. Первым коллективом, в котором это происходит, является семья. Даже древние спартанцы, придававшие большое значение мировоззрению человека, признавали, что до семи лет ребенка должна воспитывать мать, т. е. он должен находиться в семье. В подавляющем большинстве случаев именно в семье у человека закладывается «модель поведения», сохраняющаяся на всю оставшуюся жизнь. В семье вырабатываются основные составляющие мировоззрения: моральные ценности (человек учится понимать, «что хорошо», а «что плохо»), общественные идеалы (человек приобретает первые представления о смысле жизни, целях существования общества), понятия об общественном долге (человек осознает, что, живя в коллективе, он не только имеет право пользоваться его благами и удобствами, но для их сохранения и воспроизводства обязан их защищать, трудиться и т. д.). Это означает, что роль семьи для формирования мировоззрения невозможно переоценить. Наиболее стабильные и динамично развивающиеся общества в современном цивилизованном мире — Германия, США и Япония — отличаются подчеркнутым консерватизмом во взглядах на семью и защиту ее прав. К примеру, в Германии до сих пор действует закон, запрещающий аборты, принятый еще в конце XIX в. И, наоборот, некоторые страны с относительно невысоким уровнем развития культивируют «свободные нравы» и рассматривают семью как «отживающую форму социализации». Человеческая психика в раннем возрасте особенно податлива и восприимчива к внешним влияниям. Поэтому необходимо помнить: «матрица» мировоззрения, сформированная в этот период, в подавляющем большинстве случаев остается на всю жизнь.

|

Мировоззрение регулирует жизнедеятельность личности как на уровне конкретных поступков, так и на уровне жизни личности в целом, выступая ориентировочной основой при выборе мотивов, формировании планов и перспектив будущего и постановке жизненных целей. Мировоззрение выполняет функцию самосознания субъекта, но не как изолированного индивида, а как представителя человеческого рода. Формулирование мировоззренческих представлений предполагает поэтому указание на всеобщие закономерности, вытекающие из сущности человека или мирового порядка вещей. |

Групповое мировоззрение характерно для людей с уже достаточно сформировавшимися представлениями о мире. Как правило, оно характеризуется принадлежностью человека к общественной группе, объединенной религиозными, профессиональными, бытовыми, территориальными, национальными, половыми или какими-либо другими признаками.

Как правило, такие группы являются относительно закрытыми для представителей не принадлежащих к ним типов мировоззрения. Внутри такой группы, которая может насчитывать от 10 - 20 до нескольких тысяч и даже миллионов человек, вырабатывается свой собственный язык, с помощью которого выражаются основные понятия и ценности господствующего в ней мировоззрения. В качестве языка могут использоваться специально выработанные слова (например, блатной язык представителей уголовного мира), одежда (например, форма рокеров), внешний вид, манеры поведения, символика и др. Примером таких групп могут быть как подростковые объединения (хиппи, панки, рокеры и др.), так и группы, включающие представителей старшего возраста. Знаковыми сегодня являются сторонники нетрадиционных типов мировоззрения: феминизма, экологизма (экологическое мышление) и др. Мировоззрение общества отличается своей максимальной общностью. В подавляющем большинстве случаев в основании мировоззрения общества в целом лежит та или иная разновидность религиозного мировоззрения. Наиболее отчетливо это проявляется в экономической области, на что обратил внимание известный социолог Макс Вебер (1864 - 1920). Например, в христианских странах формирование капиталистических отношений наиболее интенсивно происходило там, где протестантизм получил наибольшее распространение (Голландия, Германия, Англия, Скандинавские страны и др.). И наоборот, в странах, где господствующее положение занимал католицизм, формирование общества капиталистического типа происходило с большими осложнениями (Франция, Италия, Испания и др.). В странах с преимущественным распространением восточного христианства — православия — индустриальная модернизация общества часто вообще проходила, минуя капитализм (Россия, в значительной степени весь славянский мир). Это говорит о том, что религия или одно из ее направлений создают мировоззренческую основу для господства того или иного типа организации общества. Мировоззрение может быть классифицировано также и по содержанию этого понятия. К одному из содержательных разновидностей мировоззрения относится мифологическое мировоззрение. Несмотря на то что в общественных науках принято говорить о мифологическом мировоззрении, само это понятие не является строгим. Как уже отмечалось выше, мировоззрение обусловлено наличием у человека самосознания и рационального освоения мира. В противоположность им миф является целостным образованием, в котором человек, общество и природа слиты в единый организм. Поэтому говорить о мифологическом мировоззрении можно только условно. Для него характерна невыделенность человека из природы и космоса. В мифологическом мировоззрении нет человеческого «Я», противопоставленного всему остальному. Там мировоззрение отождествлено с мироощущением. Человек не познает мир, а внимает ему. Таким образом, ценой появления осознанного мировоззрения была утрата единства человека с миром (природным миром).

Религиозное мировоззрение характеризуется совокупностью взглядов и ощущений, которые опираются на обоснование своей истинности, на откровения и священные тексты или ритуалы, которые также были следствием откровений. Фундаментом религиозного мировоззрения является личная вера человека. Тип религиозного мировоззрения существенно зависит от той конфессии, которая служит его реальным наполнителем. Поэтому религиозное мировоззрение христианина Существенно отличается от мировоззрения буддиста и т. д.

|

Учение Будды дошло до нас в позднейших изложениях и интерпретациях, таких как буддийская каноническая книга «Типитака» («Три корзины» [закона]); мифологизированный рассказ о жизни Будды на санскрите «Лалитавистара»; поэма «Буддхачарита» («Жизнеописание Будды») великого классика буддийской санскритской литературы Ашвагхоши, жившего предположительно во II в. дон.э., идр. Преодоление желаний - так в двух словах можно было бы выразить суть этико-нормативной программы Будды. |

|

|

|

|

|

В авангарде движения суфражисток (движение за предоставление женщинам избирательных прав в Англии и США) в Англии были Эммелин Панкхерст и две ее дочери. В 1903 г. Эммелин основала Женский социально-политический союз (ЖСПС) и за свои выступления много раз подвергалась арестам. Она умерла в Лондоне в 1928 г. На снимке: арестованные Эммелин Панкхерст (слева) и ее дочь. |

Рабочий класс - главная опора диктатуры пролетариата, основного института зарождавшегося социалистического общества в России. Мощь этой социальной силы, используя символ-образ, отразил русский художник Б. Кустодиев в картине «Большевик».

|

Под научным мировоззрением сегодня понимают совокупность убеждений человека, истинность или ложность которых устанавливается научными средствами — теоретическими или эмпирическими (опытными). К теоретическим средствам относятся представления, понятия, гипотезы, теории, парадигмы и др., к эмпирическим средствам — наблюдение, измерение, эксперимент. Опора научного мировоззрения на указанные средства вовсе не означает, что носители научного мировоззрения не включают в свое общее мировоззрение другие составляющие: религиозные взгляды, обыденный опыт, эмоции, переживания. Мировоззрение предполагает, что человеком — осознанно или неосознанно — устанавливается определенная точка, с которой он рассматривает внешний и внутренний мир. Такая точка называется точкой зрения. Поэтому всякое мировоззрение есть точка зрения на мир. Однако мир неизмеримо богаче того взгляда на него, который устанавливается пусть с самой просвещенной, но все-таки точки зрения. Это означает, что цельному человеку скорее следует стремиться к гармонии (созвучию) с миром, чем только к формированию отстраненного этому миру взгляда на него с некоторой точки зрения. Такое единство с миром оказывается доступным благодаря вѝдению мира, фундаментом которого является внимание к сокровенным его тайнам.

Это устойчивые взгляды человека, которые сформировались на основе его личного опыта, научных знаний, религиозных предпочтений, моральных ценностей, эстетических идеалов. Убеждениям присуще сохранять свое единство на протяжении длительного времени.

|

Знаменитый ученый-ядерщик, известный правозащитник А. Д. Сахаров (1921 - 1989), удостоенный в 1975 г. Нобелевской премии мира, в 1980 г. был отправлен в ссылку в г. Горький за решительные протесты против советской интервенции в Афганистане, которая была предпринята в конце декабря 1979 г. Под давлением международной общественности и с началом пересмотра советским правительством политики в области прав человека Андрей Дмитриевич возвратился в Москву в 1986 г. А. Д. Сахаров - один из ярчайших примеров принципиальной убежденности человека XX в. |

УБЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА тесно связаны с его мировоззрением. Если мировоззрение — это обобщенный взгляд человека на мир как на единое целое, то убеждения человека отражают степень активности утверждения этого взгляда. Человек может обладать энциклопедическими знаниями и не иметь вообще никаких убеждений. Из этого следует, что знание само по себе является необходимым, но недостаточным условием для формирования убеждения. Чтобы выработать свои убеждения, необходимо активно отстаивать свои взгляды как истинные.