Литература от античности до XVIII века

Надежный путеводитель по миру знаний

Литература

— совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость

текстов. Произведения великих мастеров слова позволяют прикоснуться к

Прекрасному, постичь то, что волновало человечество на протяжении столетий. В

этой книге представлена история развития мировой литературы от «Книги пирамид»

Древнего Египта до эпохи Про

Литература

— совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость

текстов. Произведения великих мастеров слова позволяют прикоснуться к

Прекрасному, постичь то, что волновало человечество на протяжении столетий. В

этой книге представлена история развития мировой литературы от «Книги пирамид»

Древнего Египта до эпохи Про

Научное определение литературы (от лат.

litteratura — «написанное», от лат. littera — «буква») — совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость текстов. В более узком смысле только художественная литература — вид искусства.

К литературе относятся тексты, материалом которых являются исключительно слова

человеческого языка, и не относятся тексты синтетические и синкретические, т. е.

такие, в которых словесный компонент не может быть оторван от музыкального,

визуального или какого-либо иного. Песня или опера сами по себе не являются частью литературы.

Если песня написана композитором на уже имеющийся текст, написанный поэтом, то

проблемы не возникает; в XX веке, однако, вновь приобрела широкое

распространение древняя традиция, согласно которой один и тот же автор создает

сразу словесный текст и музыку и (как правило) сам исполняет получившееся

произведение. Вопрос о том, насколько правомерно извлекать из получившегося

синтетического произведения только словесный компонент и рассматривать его как

самостоятельное литературное произведение, до сих пор остается открытым.

какого-либо иного. Песня или опера сами по себе не являются частью литературы.

Если песня написана композитором на уже имеющийся текст, написанный поэтом, то

проблемы не возникает; в XX веке, однако, вновь приобрела широкое

распространение древняя традиция, согласно которой один и тот же автор создает

сразу словесный текст и музыку и (как правило) сам исполняет получившееся

произведение. Вопрос о том, насколько правомерно извлекать из получившегося

синтетического произведения только словесный компонент и рассматривать его как

самостоятельное литературное произведение, до сих пор остается открытым.

Развитие

литературы происходило волнообразно. На определенных стадиях в понятие

литературы включаются зафиксированный на письме фольклор, религиозные,

философские, эстетические, документальные, научные и другие тексты. Древнейшей

на Земле может считаться литература Шумера и Вавилонии. В конце IV - начале III

тыс. до н. э. появляются первые из известных текстов. Это документы учета,

хозяйственные перечни; списки богов; записи гимнов, пословиц и поговорок. Самый

известный памятник, относящийся к этой культуре, — сказание о Гильгамеше,

датируемый XXII в. до н. э. (некоторые ученые называют еще более позднюю дату —

XVIII в. до н.

Развитие

литературы происходило волнообразно. На определенных стадиях в понятие

литературы включаются зафиксированный на письме фольклор, религиозные,

философские, эстетические, документальные, научные и другие тексты. Древнейшей

на Земле может считаться литература Шумера и Вавилонии. В конце IV - начале III

тыс. до н. э. появляются первые из известных текстов. Это документы учета,

хозяйственные перечни; списки богов; записи гимнов, пословиц и поговорок. Самый

известный памятник, относящийся к этой культуре, — сказание о Гильгамеше,

датируемый XXII в. до н. э. (некоторые ученые называют еще более позднюю дату —

XVIII в. до н.

В данной книге рассматриваются основные направления развития мировой литературы от III тыс. до н.

э. до XVIII столетия.

Когда думаешь о Древнем Египте, в сознании возникают пирамиды и молчаливое солнце, зеркало песков и четкие силуэты путешественников, поднимающих ногами тучи пыли. В прохладе пирамид — мумии фараонов, жрецы, что-то ведающие о тайне смерти и обладающие огромной властью над жизнью. Загадочные иероглифы будто оставлены неутомимым жуком-скарабеем. Черная земля вечности беседует с луной и покорно слушает солнце.

После того как француз Шампольон в начале XIX в. расшифровал иероглифы, перед человечеством предстала неизвестная новым народам богатая культура древних египтян.

|

В папирусе Нового царства, относящемся к концу II тыс. до н. э., содержится знаменитое [«Прославление писцов»], ставшее прообразом оды Горация «Exegi monumentum» (23 до н. э.) и, следовательно, стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836). В папирусе говорится: «Мудрые писцы // Времен преемников самих богов, // Предрекавшие будущее, // Их имена сохранятся навеки. // Они ушли, завершив свое время, // Позабыты все их близкие. // Они не строили себе пирамид из меди // И надгробий из бронзы, // Не оставили после себя наследников, // Детей, сохранивших их имена. // Но они оставили свое наследство в писаниях, // В поучениях, сделанных ими. // Писания становились их жрецами, // А палетка для письма - их сыном. // Их пирамиды - книги поучений, // Их дитя - тростниковое перо, // Их супруга - поверхность камня. // <...> Книга нужнее построенного дома, // Лучше гробниц на Западе, // Лучше роскошного дворца, // Лучше памятника в храме» (пер. А. Ахматовой).В IV - II вв. до н. э. был создан «Герметический свод». Сохранилось 15 трактатов, из которых последний составлен из трех разных текстов. Он приписывался египетскому богу мудрости Тоту (или мудрецу, жившему задолго до библейского Моисея), которого по-гречески именовали Гермес Трисмегист («Трижды величайший»). Тексты появились в начале нашей эры в Александрии Египетской на греческом языке на основе соединения традиций древнегреческой философии, иудаизма, христианского гностицизма, восточных мифологий. В герметическом учении большую роль сыграла египетская эзотерика. В самом известном сочинении «Изумрудной скрижали» есть положение: «Что внизу, то и вверху» - закон Великой аналогии. |

|

|

|

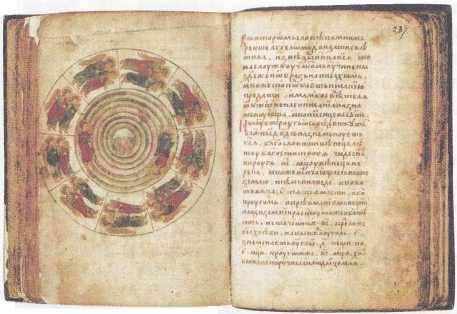

Фрагмент папируса «Книга мертвых» |

К ПАМЯТНИКАМ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (III тыс. до н. э.) относятся «Книги пирамид» — надписи на древнеегипетском языке в погребальных помещениях пирамид, адресованные покойному, сообщающие ему магические формулы и указывающие на те действия, которые он должен совершить в загробном мире. Уже в этих первых текстах обозначилась главная тема и назначение древнеегипетской литературы (и — шире — искусства): культ мертвых, борьба со временем, преодоление смерти и достижение вечной жизни. Анализ текстов обнаруживает в них фольклорные (устойчиво-канонические — см. Своеобразие фольклора) художественные средства: повторы, сохранение архаизмов, параллелизм, аллитерации (об ассонансах судить невозможно, так как гласные не записывались и их звучание неизвестно).

Традиция этих текстов была продолжена в «Книгах саркофагов» (Среднее царство, на среднеегипетском языке) и в «Книге мертвых» (XV в. до н. э., Новое царство, на новоегипетском языке). В последней важное место отводится оправдательным речам умершего перед судом загробного царства во главе с богом Осирисом. В предназначенных для произнесения формулах нет последовательного движения от главного к неглавному и, наоборот, нет определенной сгруппированности (типологизации) грехов; есть повторы, близкие по смыслу формулы. В обширной дидактической литературе тот же материал выступает в виде предписаний.

Из различных текстов можно судить о том, как представляли себе древние египтяне человека и окружающий мир. Живой фараон отождествляется египтянами с богом Гором, а мертвый — с Осирисом.

Человек воспринимается как совокупность сах (тела), шуит (тени), рен (имени) ах, ба, ка. Ах («блаженный, просветленный») — загробное воплощение человека, в ах превращается фараон после смерти («Книги пирамид»). Для достижения вечной жизни важно сберечь сах (отсюда искусство мумификации) , не потерять ка, но особенно важно сохранить рен

— имя. Чтобы отомстить врагу, египтяне могли, например, стереть его имя со статуи и написать другое — это полностью уничтожало противника. Вот почему труд писцов считался таким почетным. Среди великих писцов в папирусе называется имя Имхотепа (XXVIII в. до н. э.). Однако пока трудно идентифицировать какие-либо тексты, составленные им.Из дошедших до нас памятников нельзя получить ясное представление о мифологии египтян. Сама эта мифология не сложилась в стройную систему. Однако можно выделить центральный миф — миф об Осирисе, умирающем и воскресающем боге (вообще, это наиболее распространенный мифологический мотив — мифологема).

В литературе Древнего Египта можно найти истоки и других жанров — путевых записок («Путешествие Ун-Амуна в Библ», своего рода отчет о путешествии, совершенном около 1066 г. до н. э.), басни (басни о животных, относящиеся к периоду так называемой демотической литературы, VIII в. до н. э. — III в. н. э.) и др. Влияние египетской литературы обнаруживается в текстах Библии, в диалогах Платона (возможно, изложенное им сказание об Атлантиде — египетского происхождения), в произведениях Апулея и т. д.

Мы включаем в обзор древних литератур характеристику великих религиозных книг Древнего Востока — Авесту, сложившуюся в Иране, и первую часть Библии (Ветхий Завет), родиной которой был Израиль. До сих пор они почитаются как священные миллионами людей планеты. Мы не станем затрагивать вопросы веры, оставаясь в рамках характеристики этих книг как явлений литературы. Но и здесь нельзя не отметить их огромное значение: образы, сюжеты, язык этих книг сыграли беспрецедентную роль в развитии мировой литературы.

|

Почитание верховного божества Ахуры Мазды отражено в древнеперсидских летописях. Если самая древняя надпись летописного характера, сделанная в 530 г. до н. э. на гробнице основателя государства Ахеменидов Кира Великого, предельно лаконична: «Я Кир - царь Ахеменид», то уже в надписях его преемников - Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса II! - содержится не только сообщение от первого лица о титулах, одержанных победах, великих деяниях, но и о верности Ахуре Мазде. |

|

«Сильные фраваши праведных // Прилетают на помощь // Подобно птицам быстрокрылым». Зороастрийцы верили, что фраваши - духи-покровители, давшие жизнь и видимые очертания всему на земле: человеку, зверям, лесам, озерам, горам, - всегда помогут им и защитят от злых сил.

|

ОСНОВНОЙ ПАМЯТНИК древнеперсидской (иранской) литературы — Авеста — сложился между IX и VI вв. до н. э. и связан с проповедями пророка Заратуштры, основателя зороастризма — религии древних иранцев. К VII в. до н. э., когда эта религия была упразднена как государственная (хотя до сих пор у нее находятся последователи), текст Авесты состоял из 21 книги.

В редакцию (вариант рукописи, созданной одним или несколькими переписчиками), дошедшую до нас, входят четыре книги: «Вендидад» (или «Видевдад», т. е. «Кодекс против дэвов»), включающая диалоги Заратуштры с богом Света и Добра Ахурой Маздой с указаниями, как противостоять силам зла, предводительствуемым богом Мрака и Зла Ангра-Манью (единственная книга, дошедшая полностью и включающая 22 главы); «Висперед» (или «Виспред», «Гении благих существ»), включающая тексты молитвенных песен; «Ясна» («Моление», «Ритуал»), включающая молитвы и обращения к богам; «Яшт» («Почитание», «Восхваление»), включающая гимны светлым силам Добра.

Из текста Авесты вытекает религиозная концепция двоемирия: силам Добра, которыми руководит Ахура Мазда, противостоят силы Зла, которыми предводительствует Ангра-Манью. Между ними идет непрерывная борьба, и неизвестно, кто победит. Поэтому каждый последователь зороастризма должен дать клятву верности Ахуре Мазде. В книге «Ясна» (12-я глава, содержащая символ веры зороастризма, текст которого составлен сравнительно поздно) закреплены формулы приобщения к миру Света и Добра. Действительно, почитатели Ахуры Мазды приписывали своему божеству все свои самые значительные достижения.

Первоначально весь текст Авесты, по-видимому, был ритмизован, что впоследствии во многих местах памятника утратилось.

Авеста стоит у истоков текстов гностиков (от греч.

gnouisis — «знание»; гностицизм — религиозно-философское учение первых веков н. э., представителей средневековой альбигойской ереси. Некоторые элементы гностицизма можно усмотреть и в готическом романе (романе ужасов, возникшем в XVIII в.), и в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова, и в получившем ныне огромную популярность жанре «хоррор» (англ. horror; современные романы и фильмы ужаса).

|

За Пятикнижием в Ветхом Завете следуют древние хроники («Книга Иисуса Навина», «Книга Судей Израилевых», «Книга Руфь», 1 - 4 «Книги царств», 1 - 2 «Книги Паралиломенон»), книги Ездры, Неемии, Есфирь, Иова, «Псалтирь», «Книга притчей Соломоновых», «Книга Екклезиаста, или Проповедника», «Книга Песни Песен Соломона», книги великих пророков VII - V вв, до н. э. Исайи, Иеремии (с книгой «Плач Иеремии»), Иезекииля, пророка II в. до н. э. Даниила и книги 12 «малых пророков» (Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии).

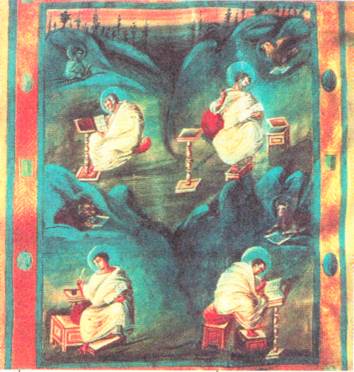

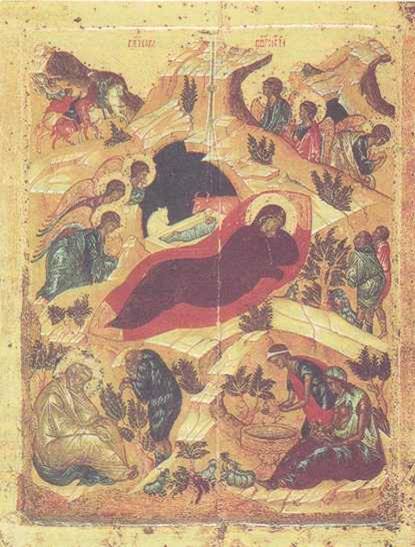

Страница из латинского издания «Библия Пайтеона» (Х II в.; хранится в Ватикане). Четыре сцены из Ветхого Завета (сверху вниз): путешествие Иакова и его семьи в Египет; Моисей и израильтяне возводят скинию; левиты несут ковчег Завета; Моисей посвящает своего брата Аарона в первосвященники.

|

Еще больше повлиял на мировую культуру величайший памятник древнееврейской литературы — Библия (первая часть, получившая название Ветхий Завет). Тексты Ветхого Завета, написанные на древнееврейском и частично арамейском языках, канонизированы иудаизмом и христианством и почитаются как Священное Писание. Они относятся к XII

- II вв. до н. э. Древнейшая часть — «Тора» (или «Пятикнижие»), по преданию, написанная пророком Моисеем (однако повествующая о нем в третьем лице), — включает в себя книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», за которыми следуют другие древние книги, включенные в Библию.Книги Ветхого Завета сыграли колоссальную роль в развитии религиозного сознания, мировой культуры, всемирной литературы. Они стали основой для Нового Завета, в котором история смерти и воскресения Иисуса Христа, изложение его учения постоянно имеют отсылки к этим текстам. Они не признаются священными, но почитаются мусульманами. Таким образом, миллиарды людей на протяжении трех тысячелетий смотрели на мир сквозь призму этих текстов. Слова Библии заучивались наизусть начиная с младенчества, формируя тем самым характер мышления, способ изложения, образные ассоциации применительно ко всем сторонам жизнедеятельности огромного числа людей, целых народов. Писатели всех континентов вольно или невольно, бессознательно использовали литературные формы, разработанные в библейских текстах (жанры молитвы, притчи, псалмы, хроники, пророчества, афоризмы и др., библейские образы Адама, Евы, Каина, Авеля, Авраама, Исаака, Иосифа, Ноя, Моисея и др.

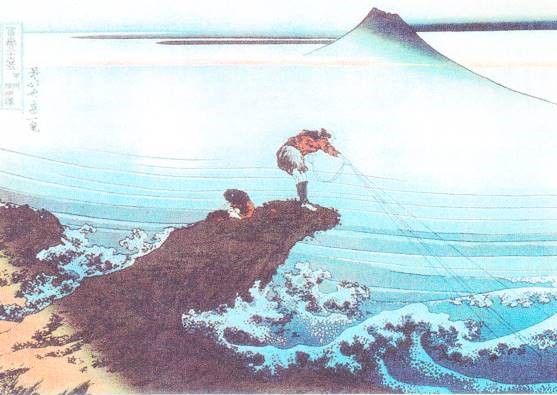

Одна из древнейших литератур мира — китайская. Вероятно, китайцы — старейший народ на Земле. Китайская культура до сих пор несет на себе отпечаток той первозданной культуры, которая сложилась в этом регионе пять тысячелетий назад, а может быть, и раньше. В иероглифах китайцев отразился иной способ мышления, восприятия мира, чем у европейцев. Понять культуру, литературу этого народа очень сложно, так же сложно, как выучить китайский язык. Но многие достижения Китая стали частью мировой культуры, составляют ее нетленные ценности.

НАЧАЛО КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ теряется в глубине тысячелетий. С древнейшей гадательной практикой связана одна из первых книг человечества — «И цзин» (или «Чжоу и», на русский язык обычно переводится как «Книга перемен»). Она значима для Китая в той же мере, как Библия для Запада. Легенда утверждает, что содержащиеся в книге гексаграммы (рисунки из шести черт, одни из которых непрерывны, другие — с пробелом) были чудесным образом нанесены на панцирь огромной черепахи, всплывшей на поверхности моря. Время возникновения книги исследователи определяют по-разному: от XXI в. до н. э., приписывая ее легендарному императору Фу-си, до VI в. до н. э., считая ее создателем Конфуция. Выдающийся русский исследователь культуры Древнего Китая Ю. К. Щуцкий считал, что книга «И цзин» сложилась в VIII - VII вв. до н. э., а в VI - V вв. до н. э., постепенно превратилась из мантического (от греч.

mantike — «искусство гадания, прорицания») в философский текст. 64 гексаграммы «И цзин» призваны описать все без исключения ситуации, из которых складывается судьба человека.

|

В «Ши цзин» заметное место занимают песни дидактического содержания, например: «Просила я Джуна: «Не лазай через мою околицу, // Не обламывай моих ракит!» // Ну как мне любить его? // Боюсь я отца с матерью. // Мил мне Джун, // Но и отца с матерью // Я тоже боюсь». (И еще два куплета, построенных аналогично, с изменением деталей, - пример импровизационной техники фольклорного характера.) |

||

|

|

|

|

|

Наносить надписи можно: на камни, на панцирь черепахи (как на ил. слева - предсказание, написанное 3300 лет назад); на «листы» из бамбука, скрепленные веревочкой (как у монаха на изразцовой плитке III в. до н. э. - на ил. в центре), глину, дерево. |

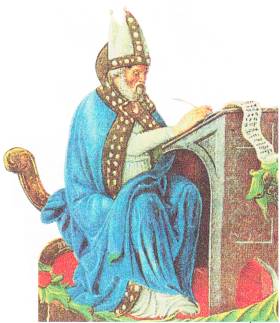

В руках Конфуция «Пять канонов». |

Конфуций читает «Книгу перемен». |

ДРЕВНЕЙШАЯ КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ (XII - VII вв. до н. э.) вошла в книгу «Ши цзин» («Книга песен»). В ней представлены различные песенные жанры. Есть единственный пример трудовой песни, тотемные (обращения к священному животному — тотему), похоронные, песни-заклинания и т. д. Легко заметить характерные для фольклора повторы, параллелизмы (сходное расположение фрагментов речи — частиц, слов и словосочетаний — в смежных частях текста, что создает ритм), аллитерации (повторения согласных) и ассонансы (повторения гласных).

В исполнении этих песен сохранялся синкретизм (от греч.

synkrёtismos — «соединение) первобытного искусства. В первом китайском трактате по поэтике — «Большое предисловие к «Ши цзин» (II в. до н. э.) указывается: «Ши [песни] рождаются душевным волнением. <...> Чувства возникают внутри, а форму обретают в словах. Слов не хватает — вздыхают, вздохов не хватает — непроизвольно руки начинают делать танцевальные движения, а ноги — притоптывать».Для китайцев нехарактерен антропоцентризм (от греч.

anthropos — «человек» и греч. kentron — «центр»). Это одна из основных причин отсутствия в китайской литературе эпопей. Прекрасное не связано с отдельным человеком, его субъективными чувствами, воспринимается как гармония природы и общества. Две системы мировоззрения возникли на этой основе: конфуцианство (с ориентацией на общество) и даосизм (с ориентацией на природу).Великий мыслитель древности Кун фу-цзы (т. е. «учитель Кун»; латинизированное звучание его имени — Конфуций:

552/551 - 479 до н. э.) имел около 3000 учеников (из них 70 — выдающихся), но обучал их устно. До нас дошел свод сочинений, записанных несколькими поколениями учеников Конфуция, получивший название Конфуцианский канон, или Тринадцатизаконие («Ши сань цзин»). В него входят 13 книг, в том числе «Лунь юй» («Изречения»), «Мэнцзы», «Великое учение», «Учение о середине», в которых содержатся записанные учениками мысли Конфуция, а также не созданные, а лишь отредактированные Конфуцием книги: «И цзин», «Ши цзин», «Ли цзи» («Записки о правилах благопристойности») и др.В книге «Лунь юй» чувствуется, что учитель лишь недавно заменил жреца: в диалоге ученик может лишь спрашивать, а учитель произносит непререкаемые истины. Тем не менее диалог становится первым жанром, в котором развивалась философская мысль. Позже разовьется жанр прозопоэтических произведений «фу», которые получили название «ханьские оды», еще позже — жанр биографии.

|

В «Ши цзин» и других памятниках отразились мифологические представления древних китайцев. Можно выделить миф о хаосе, миф о потопе и некоторые другие. Однако для китайской мифологии характерна эвгемеризация - представление о мифических событиях как об исторических. Датировка их условна, например, устанавливаются даты жизни мифического царя золотого века Яо: в переводе на современное летоисчисление 2357 - 2256 гг. до н. э., хотя, по мифу, отец его - красный дракон, а мать родилась из камня во время грозы. Собственно, миф занимает подчиненное место, уступая ведущую роль культам: камней, горы, плодородия, дракона (отражено в «Шань хай цзин» - «Книге гор и морей», III - I вв. до н. э., и др.). Из культа горы родилось представление о мире как воплощении равновесия, взаимодействия ян и инь. Ян - первоначально светлый, южный склон горы - символ мужского начала, юга, света, жизни, неба, Солнца, нечетных чисел. Инь - первоначально теневой, северный склон горы - символ женского начала, севера, тьмы, смерти, Земли, Луны, четных чисел. Культы связаны с поклонением природе. |

||

|

|

|

|

|

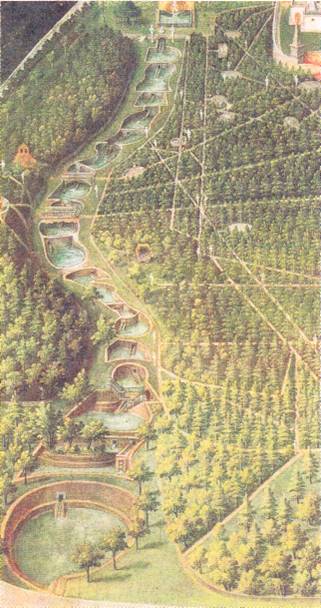

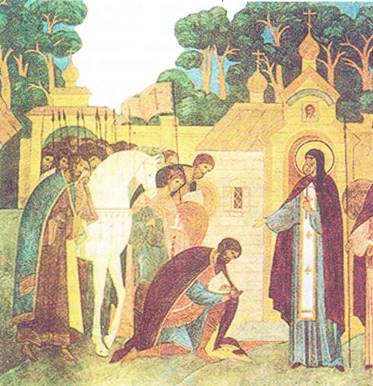

Как следует жить. Сцена из нравоучительной повести. IV в. н. э. |

Символ дао - единство взаимно противоположных начал мироздания |

Китайское моралите IV в.: живи не суетясь, трудись, прислушивайся к природе. |

ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ УЧЕНИЯ КОНФУЦИЯ - дао (правильный путь), следуя которому человек приобретает дэ — добродетель. Конфуций пессимистически замечает: «Мне не приходилось встречать такого, кто любил бы добродетель [дэ], как любят женскую красоту». Сосредоточив внимание на правильном устройстве общества, Конфуций противопоставляет цзюнь-цзы (благородного мужа) и сяо жень (малый люд, чернь).

О последнем мыслитель мало заботится («Трава клонится, куда дует ветер», — метафорически трактует он ничтожность сяо жень), зато для цзюнь-цзы создает целую систему требований. Цзюнь-цзы должен обладать пятью добродетелями: и — долг, справедливость, исполнение обязанностей младшим по отношению к старшему и наоборот; жэнь — гуманность, чувство родства, почтительности; ли — благопристойность, знание ритуала, чувство меры; синь — благонадежность, доблесть, способность защищать добродетель даже ценой жизни; чжи — разумность, понимание(но не природы, а только знание пяти добродетелей: «знать — значит знать людей»).

КОНФУЦИАНСКОМУ КАНОНУ противостоит литература даосизма. Произведение, определившее специфику этого учения, ориентирующегося не на общество, а на приро

ду. — «Даодэцзин» («Книгаодао [пути] идэ [благойсиле]», чаще это произведение именуется по указанию создателя — «Лао-цзы») — содержит 5000 иероглифов и 81 главу. Оно приписывается основателю учения Лао-цзы (VI - V вв. до н. э.), хотя, по-видимому, написано позже. Полный свод даосских канонических текстов «Дао цзан» («Сокровищница даосских писаний») складывался веками и был впервые опубликован в 1019 г. объемом в 4565 томов. В противовес вниманию Конфуция к правильности поступков даосы развивают концепцию недеяния, слияния с природой. Однако это не восхваление лени: «Дао ничего не делает, но нет ничего несделанного».

После внезапной и загадочной гибели протоиндийской цивилизации на полуостров Индостан пришли арии (XV в. до н. э., по мнению некоторых индийских ученых, — XXV в. до н. э.). Они принесли с собой мифологию, фольклор, традиции и обычаи, которые легли в основу одной из величайших литератур мира — литературы Древней Индии.

ВАЖНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРЫ АРИЕВ - Веды (санскр.

veda — «знание»), возникновение и запись которых занимает не менее тысячелетия (с XII по II в. до н. э.). Они — основа Веданты, одного из наиболее распространенных религиозно-философских учений в Индии.Веды включают в себя два типа текстов. Первый тип — шрути («услышанное», что указывает на первоначальную устную форму бытования) — тексты, рассматриваемые как священные. В них входят четыре самхиты (т. е. сборники): Ригведа (веда гимнов), Самаведа (веда песнопений), Яджурведа (веда жертвенных изречений), Атхарваведа (веда заклинаний). Каждая из этих самхит играла определенную роль в ритуале жертвоприношения, в котором участвовало четыре жреца:

хотар, читавший гимны (должен был знать Ригведу);

утгатар, сопровождавший жертвоприношение пением (должен был знать Самаведу);

адхварью, непосредственно приносивший жертву (должен был знать Яджурведу);

брахман, следивший за правильностью всего ритуала (позже, когда появился текст Атхарваведы, в его обязанности вошло знание магических формул этой самхиты). Тексты самхит написаны в основном стихами, самый разработанный жанр — гимн (в Ригведе содержится 1028 гимнов богам). В шрути входят также брахманы (теологические тексты, объясняющие содержание ритуала), араньяки («лесные книги» для лесных отшельников), упанишады (название от санскритского «сидеть около», т. е. сидеть около ног учителя, внимая его наставлениям).

|

Из рассказа Саньджаи в «Бхагавадгите» выясняется, что перед сражением Арджуной овладели сомнения, которыми он делится с Кришной: «Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех; движимые желанием насладиться радостями царствования, мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхритараштры, не сопротивляясь». В ответ на это Кришна разворачивает целую систему доказательств правильности участия в битве: «Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. <...> Тот, кто родится, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. <...> Что же касается твоего долга кшатрии, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. |

|

Агни - бог огня.

Фрагмент «Махабхараты», описывающий беседу Арджуны с Кришной перед битвой, получил название «Бхагавадгита» («Книга о том, кто обладает всеми богатствами»). Эту беседу передает слепому Дхритараштре, беспокоящемуся о судьбе своих сыновей, его секретарь Саньджая, которому боги даровали священную способность мыслью переноситься в любые, самые отдаленные уголки земли, видеть и слышать то, чего не могут видеть и слышать другие. Это одно из первых в мировой литературе представлений поэта, сказителя как вездесущего демиурга (творца). |

ТОРОЙ ТИП ВЕДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ — смрити («запоминаемое») — не носит священного характера. К смрити относятся «веданги» («части вед»), состоящие из сутр (сутра — «нить», «краткое правило»). Сутра — популярный афористический жанр древнеиндийской литературы; в сутрах излагаются вопросы ритуала, а также других областей знания (фонетики, грамматики и т. д.).

Вершина древнеиндийской литературы — две поэтические эпопеи: «Махабхарата» и «Рамаяна». Первая из них (название можно перевести как «Великое [сказание о потомках] Бхараты») складывалась в X - IV вв. до н. э. и была записана около IV в. н. э. Эта огромная героическая поэма фольклорного происхождения состоит примерно из 200000 строк (в восемь раз больше древнегреческих «Илиады» и «Одиссеи»), В поэме развитой сюжет, в основе которого — противостояние пяти сыновей царя Панду (пандавов) и их двоюродных братьев по отцу — 100 сыновей царя Дхритараштры (кауравов). Старший из пандавов, Юдхиштхира, должен стать царем, но благодаря проискам кауравов престол незаконно занимает старший из кауравов — Дурьйодхана. Центральный эпизод эпоса — великая битва войск пандавов и кауравов на религиозном поле Курукшетра, длящаяся 18 дней. На стороне пандавов выступает в качестве возничего Арджуны (третьего сына Панды) двоюродный брат по матери Кришна — воплощение Вишну, одного из трех главных богов индийского пантеона (Брахма — творец мира, Вишну сохраняет Вселенную, Шива ее разрушает). Пандавы выигрывают битву, и Юдхиштхира многие годы счастливо правит страной, а перед смертью вместе с братьями и их общей женой Драупади восходит на космическую гору Меру, чтобы вступить в царство богов.

Вторая великая древнеиндийская поэма — «Рамаяна» — повествует о злоключениях царя Рамы, отстраненного от престола на 14 лет, о его скитаниях, в которых его сопровождают брат Лакшмана и жена Сита, о победе Рамы над царем ракшасов (демонов) Раваной. Авторство этого героического эпоса, возникшего около II в. до н. э., приписывают мифическому поэту Вальмики. В поэме чувствуется воля единого создателя в достаточно стройной композиции, детализированных описаниях (впервые встречаются, например, развернутые описания времен года), в единстве настроения (горечь разлуки), разрушении традиционных формул повествования и т. д. (хотя, вероятно, такую форму она приобрела при записи в III - IV вв. н. э.). Так как Рама был объявлен аватарой (воплощением) бога Вишну, «Рамаяна» почитается как полугероический-полусвященный текст.ДРУГОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ УЧЕНИЕ, сформировавшееся на территории Древней Индии и в настоящее время являющееся одной из мировых религий, — буддизм. Литература, связанная с учением Сиддхартхы Гаутамы (другое имя — Шакьяыуни: 623 - 544 до и. э.) из царского племени шакьев в Северной Индии, получившего имя Будда (санскр. и пали

buddha — «просветленный»), сложилась в V - II вв. до н. э. в буддийский канон Типитака («три корзины»). Он состоит из трех сводов текстов («корзин») — Виная-питака, Сутта-питака, Абхидхамма-питака. Тексты можно разделить на две группы: к одной относятся жанры высокой (ученой) поэзии (например, сутта, или сутра, — «нить», повествование о беседах Будды во время странствий, построенное в виде диалога учителя с учениками), к другой — жанры литературы для непосвященных, например джатака. В основе этого популярного жанра лежит поучительная притча о каком-либо событии, происшедшем с Буддой в одном из его прошлых рождений, с обязательной стихотворной вставкой. 547 джатак вошли в Сутта-питаку.Концептуальной основой текстов стало учение Будды о «четырех благородных истинах»: существуют страдание, его причина, состояние освобождения — нирвана — и путь к нему. Типитака отражает миропонимание буддизма — одной из мировых религий.

Большое место в жизни индийцев занимала и литература несобственно религиозного содержания. Мировую известность получил сборник назидательных рассказов и стихов «Панчатантра» («Пятикнижие»), составленный в IV в. Во вступлении к сборнику сообщается, что «Панчатантру» написал брахман (жрец) Вишнушарман для глупых сыновей царя Амаракашти. Чтобы поучение было для них доступно, он прибег к образам животных — льва, быка, совы и т. д. Сборник делится на пять книг, в каждой есть рассказы и стихи (например, в первой — 17 рассказов и около 180 стихов). Произведение было популярно во многих странах в течение столетий, повлияло на формирование жанров басни, новеллы, рамочной новеллы и т. д. В нем осуществлено одно из самых удачных в мировой литературе соединений дидактического содержания и развлекательной формы.

|

Кришна в «Бхагавадгите» призывает Арджуну во всех делах отказаться от выгоды, желаний, любых чувств (так как все это майа - иллюзия, каковой является материальный мир) и исполнять свой долг. Чтобы окончательно убедить Арджуну, Кришна предстает перед ним в своей вселенской форме: «Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты. бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями и потрясал божественным оружием. Он был облачен в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал многочисленными ароматическими маслами, покрывающими Его тело. Все это было дивно, сияюще, безгранично, всепокрывающе». |

|

|

|

|

|

Рама с братьями и друзьями празднует победу над царем демонов Раваной. |

Кришна - пастух. |

ПЕРВЫМ ВЕЛИКИМ ИНДИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, о творчестве которого можно говорить как об авторском, был драматург и поэт Калидаса (ок. V в.), который, видимо, жил при дворе правителя Гуптской империи на Севере Индии Чандрагупты

II (380 - 414). Не сохранилось достоверных сведений о жизни Калидаса. Легендарная биография превращает его в бедного невежественного пастуха, женившегося на принцессе, получившего мудрость и поэтический дар от умилостивленной им богини Кали (откуда его имя «раб Кали») и погибшего от зависти придворных; здесь — обычное в средневековых биографиях Запада и Востока объединение сказочных «бродячих сюжетов» вокруг известной личности. В центре поэтического внимания Калидаса — внутренний мир далеких от житейских забот избранных счастливцев; сила его поэзии в изображении бесчисленных оттенков установленных индийской теорией драмы четырех основных поэтических настроений, в любовании красотой человеческого тела и природы, в величавых или нежных, но всегда идеализованных помыслах и чувствах дружеской или страстной приязни. Его драмы - связанный сказочным романтическим сюжетом ряд лирических сцен, его эпос — смена насыщенных лирической эмоцией описаний природы и пышных картин изысканного быта.Из многочисленных произведений, приписываемых ему, безусловно подлинными являются: эпические поэмы «Рождение Кумары» — бога войны и «История рода Рагху», лирическая поэма «Облако-вестник» и три драмы — «Признанная (по кольцу) Шакунтала» (сохранилась в двух версиях), «Добытая мужеством Урвапш» и «Малявика и Агнимитра». Сюжеты произведений Калидаса частью заимствованы из древних мифов и пуран, частью являются достоянием поэта.

Изучение античной мифологии позволяет понять эволюцию тезауруса (от греч. thesauros — «запас»; словесно-понятийный перечень) древних греков и римлян на протяжении многих столетий. Мифология составляет основу античной культуры, в том числе литературы на всем протяжении ее развития даже с учетом изменения отношения к мифу как к предмету безусловной веры, появления на определенном этапе развития культуры скептического к нему отношения.

ТЕРМИН «АНТИЧНОСТЬ» (от фр. и лат. antiquus — «древность»; это обозначение появилось в XV в. и первоначально расширительно обозначало явления искусства ранних исторических периодов) характеризует культуру Древней Греции и Древнего Рима.

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА опиралась на развивавшееся на протяжении веков устное народное творчество и переняла от него как некоторые внешние черты — формульность фольклора, — так и определявшую его содержание мифологичность. Древние римляне, имевшие собственные верования (от них остались лишь отдельные следы), не позже VI — начала V в. до н. э. начали заимствовать греческую мифологию, присваивая греческим богам имена римских божеств. Параллельно разрабатывался «римский миф» — легенды о создании Рима Ромулом, об Энее, о битве Горациев и Куриациев, о самоубийстве Лукреции, о сожжении руки Муцием Сцеволой, о гусях, спасших Рим, и т. д. «Римский миф» в наиболее общей форме предстает у Вергилия как идея о предназначении Рима справедливо править миром, усмиряя дерзких и щадя покорных (сюда же можно отнести обожествление римских императоров).

АНТИЧНУЮ ТЕОГОНИЮ (от греч. theos — «бог» и goneia — «рождение»; происхождение богов) можно свести к следующей схеме: из хаоса (греч. chaos — «зев», «бездна»; позже — беспорядок, неразбериха) возник упорядоченный мир — космос (греч. kosmos — «порядок», «мир», «украшение», «красота»), первые боги: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна), Эрос (Любовь). От Геи родились Уран (Небо) и Понт (Море). Эти боги не имели внешней персонифицированной формы, ассоциировались со стихиями. Хотя здесь представлены три этапа рождения богов (Хаос — Гея — Уран и Понт), неопределенность этих сил настолько велика, что весь начальный период теогонии можно рассматривать как одно поколение.

|

Рассматривать поколения богов и героев можно не по отцовской, а по материнской линии, тогда отнесение к поколениям будет иным. Некоторые соответствия греческих и римских богов: Эрос - Амур, Крон - Сатурн, Ника - Виктория, Пан - Фавн, Тихе - Фортуна, Эос - Аврора, мойры - парки, музы - камены, хариты - грации; герои: Геракл - Геркулес, Одиссей - Улисс. |

||

|

|

|

|

|

Капитолийская волчица, вскормившая, согласно легенде, основателей Рима Ромула и Рема (V в. до н. э:). |

Артемида - богиня охоты, луны и плодородия. |

А. Мантенья.«Парнас» (1497). |

СТРОЙНАЯ СИСТЕМА античных мифов — на самом деле некая иллюзия. В разные периоды и в разных областях античного мира существовали различные мифологические представления. Единая древнегреческая мифология складывалась на протяжении многих веков из культов местных божеств и превратилась в стройную систему к VIII - V вв. до н. э.

В III в. до н. э. Эвгемер предложил рассматривать всех мифологических персонажей как реально живших людей, а мифологические события — как реальные события истории. По его имени историзация мифов получила название «эвгемеризм». Завершение систематизации всей античной мифологии относится к VII в. н. э. и связывается с трудами Ватиканских мифографов.

Уже на ранних этапах развития человечество хотело запечатлеть наиболее важные события своего прошлого. Этой цели служила эпическая поэзия, которая являлась своеобразной мифологизированной историей. Поэтому в строгой системе жанров античной литературы эпос занимал высшую ступеньку. Античный эпос существовал в виде поэм, написанных стихами, поскольку считалось, что стихотворная форма лучше позволяет сохранить в памяти подлинную словесную ткань устного предания. Поэмы декламировались рапсодами, певцами, сочинявшими песни и исполнявшими их во время пиров и народных торжеств.

ВЕЛИЧАЙШИЕ ПАМЯТНИКИ древнегреческой культуры — героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» — связывались в сознании древних греков и последующих поколений с именем слепого поэта Гомера, которого легенда изображает странствующим певцом. Семь городов — Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины — спорили за честь называться его родиной.

Поэмы были записаны в VI в. до н. э. по распоряжению афинского тирана Писистрата. Время жизни Гомера определялось по-разному: от XII до VII в. до н. э.

Тема «Илиады» — Троянская война, идея — закономерность победы в этой войне греков, поддержанных олимпийскими богами, несмотря на временные неудачи. При превращении темы в сюжет Гомер впервые использует одно из важнейших свойств литературы, позволяющей ей в ограниченном объеме текста отражать многообразие действительности и связанные с жизнедеятельностью человека представления — метонимичность (от греч.

metonymia — «переименование»; обозначение предмета или явления по одному из его признаков, замена предмета его частью). Гомер выбирает лишь один эпизод 10-го года многолетней войны у стен Трои (Илиона): гнев главного героя греков Ахилла, у которого предводитель греческих войск Агамемнон отбирает военную добычу — пленницу Бризеиду («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына // Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал» — первые строки, в которых сразу обозначено главное событие сюжета). Обе сюжетные линии — земная и небесная, две связанные с ними системы образов — людей и богов — тесно сплетаются и немыслимы друг без друга.Эпическая природа поэмы сказывается в позиции рассказчика (всезнающего и вездесущего), объективной, обстоятельной манере повествования, описательности (огромное количество деталей, например в знаменитом описании щита Ахилла), соотнесенности с мифологической системой, известной читателю (слушателю), монументальности образов. Преобладание общего над индивидуальным, внешнего над внутренним является важной стилевой особенностью поэмы.

|

В античности сомнений в авторстве Гомера почти не возникало. Ему также приписывались так называемые «Гомеровские гимны», поэма «Маргит», «Киприи» и другие произведения. Небольшая группа филологов («хоризонты» - «разделители») настаивала на том, что слепому аэду - певцу, врачу и заклинателю - принадлежит только «Илиада». В XVII в. аббат д’Обиньяк предложил рассматривать «Илиаду» как механическое сцепление малых поэм, написанных разными авторами. |

||

|

|

|

|

|

Ахилл и Аякс играют в кости. Фрагменты росписи амфоры (530 - 525 до н. э.). |

Одно из возможных изображений Гомера. |

Иллюстрация Д. Бисти к «Илиаде» Гомера. |

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА отмечена связью с фольклорными средствами: в поэме присутствуют повторы, постоянные, нередко двусоставные эпитеты (волоокая о Гере, розовоперстая о богине зари Эос и т. д.), развернутые сравнения. В «Илиаде» много архаизмов. Поэма состоит из 15 695 стихотворных строк, написанных гекзаметром (шестистопный дактиль без рифмовки), хорошо переданном И. И. Гнедичем, современником А. С. Пушкина, в переводе на русский язык. Позднейшие редакторы разделили «Илиаду» на 24 песни.

Вторая гомеровская поэма «Одиссея», также позднее разделенная на 24 песни, несколько меньше по объему (12 110 строк), но обширнее по сюжету (10-летнее возвращение Одиссея после победы греков над троянцами на родной остров Итаку к жене Пенелопе и сыну Телемаку, чему препятствует бог морей Посейдон, но помогает покровительствующая герою Афина, и месть Одиссея дерзким женихам Пенелопы). Во многом характеристика, данная «Илиаде», приложима и к «Одиссее». Однако во второй поэме значительно больше места отведено мифологическим существам: помимо олимпийских богов здесь появляются смертоносные прекрасноголосые сирены, чудовищные Скилла и Харибда, одноглазый киклоп Полифем, волшебница Кирка (Цирцея), нимфа Калипсо и т. д. Одиссей показан героем, способным с помощью острого ума противостоять богам и чудовищам. Замечательно перевел «Одиссею» на русский язык выдающийся поэт-романтик В. А. Жуковский.

Древние приписывали Гомеру первую комическую поэму «Маргит», от которой дошло лишь вступление. Ее герой — Маргит, недотепа и болван, который «много знал, но все плохо». Существование этого произведения ставит под сомнение правомерность утверждения, что пародирование героического эпоса связано с его закатом. Возможно, правильнее говорить о «священном смехе» как параллели героическому восприятию мира.

|

В поэме «Труды и дни» Гесиод излагает праисторический взгляд на существование человечества и выделяет «золотое поколение» (при Кроне, когда люди жили безмятежно и спокойно умирали, «как будто объятые сном», «недостаток был им ни в чем не известен»), затем поколения «серебряного», «медного» веков, поколение «героев» времен Троянской войны. Самое несчастное - пятое поколение «железного века», к которому поэт относит и себя: «Если бы мог я не жить с поколением пятого века! // Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться», - восклицает он, вводя личное чувство в эпический пласт повествования (пер. В. В. Вересаева). Поэма «Батрахомиомахия» рассказывает, как из-за гибели мышонка Крохобора, сына мышиного царя Хлебоеда, по вине властителя лягушек Вздуломорда между мышами и лягушками начинается однодневная битва, так что даже богам приходится удалиться в безопасное место, чтобы за ней наблюдать; только молния, брошенная Зевсом по совету Арея, прекращает страшное побоище. При всем сходстве с гомеровским эпосом «Энеида» - авторское произведение, что отражается в композиции (расчетливое введение вставных эпиллиев - своего рода стихотворных новелл), в демонстрации высокой образованности автора, в отработанности гекзаметра, появлении психологической мотивировки деятельности героев (особенно в описании любви к Энею и гибели карфагенской царицы Дидоны). |

|

Рисунок Д. Бисти к «Энеиде» Вергилия.

|

ПЕРВЫМ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ ПОЭТОМ, о жизни которого достоверно известно, считается Гесиод (конец VIII — начало VII в.), автор эпических поэм «Труды и дни» и «Теогония». В первой из них, поводом для создания которой стал судебный процесс автора с братом-персом из-за раздела земли, доставшейся им в наследство после смерти отца, Гесиод описывает труд земледельца, его верования и суеверия, его отношение к жизни. Во второй поэме, «Теогония», повествуется о происхождении космоса из хаоса, генеалогии богов. Это первое в античности систематическое изложение теогонических мифов. Обе поэмы написаны эпическим стихом — гекзаметром.

Поэма «Труды и дни» рассматривается как первый образец дидактического эпоса, поэма «Теогония» — как религиозно-философское эпическое произведение, источник философского эпоса.

Поэма «Батрахомиомахия» («Война лягушек и мышей»), в которой пародируется гомеровский эпос: начальное обращение к музам за поэтическим вдохновением, сопоставление двух сюжетных линий — земной и олимпийской, зажигательные речи предводителей войск перед боем, схема описания поединков, стих — торжественный гекзаметр. «Батрахомиомахия» — самый яркий из дошедших до нас образцов жанра героико-комической поэмы. Она возникла предположительно в конце VI в. до н. э. и необоснованно приписывалась некоему Гомеру и Пигрету Карнасскому.

В РАМКАХ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЭПОСА в VI в. до н. э. зарождается жанр философской поэмы, разные образцы которого дошли до нас лишь в отрывках. Философские поэмы с одинаковым названием «О природе» писали Ксенофан, Парменид и Эмпедокл.

Ксенофан из Колофона — древнегреческий поэт и философ — бежал от персов из Колофона в Элею (Южная Италия), стал первым представителем элейской философии, создателем философского эпоса, у истоков которого была «Теогония» Гесиода. Согласно Ксенофану, бог — не человекоподобное существо, а мировой дух, пронизывающий Вселенную. Он критикует антропоморфные представления

о богах: «Черными мыслят богов и курносыми все эфиопы, // Голубоглазыми их же и русыми мыслят фракийцы»; «Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою, // То на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули».Реформатором древнегреческого эпоса в IV в. до н. э. стал поэт Антимах из Колофона, автор поэмы «Фиваида», где он стремится разрушить сложившиеся литературные штампы и вернуться к подлинной гомеровской традиции, в частности включая в текст воспринимавшиеся уже как архаизмы слова и выражения из поэм Гомера.

Перу римского поэта и философа Лукреция Кара принадлежит философская поэма «О природе вещей» (издана посмертно Цицероном ок. 54), в которой излагается материалистическая философия греческого мыслителя Эпикура (IV - III вв. до н. э.). Лукреций уверен, что знание природы вещей избавляет человека от суеверий и страха смерти. Поэтому он в первых трех книгах поэмы излагает учение об атомах, из которых состоит мир (по представлениям Демокрита и Эпикура), а дальше подробно повествует об астрономии, геологии, истории человеческой культуры (выделяя в ней каменный, бронзовый, железный века, что подтвердили археологи XIX в.). Поэма написана гекзаметром, сближается с поэмами Гесиода, но демонстрирует огромный прогресс в человеческих знаниях.

Высшим достижением в области поэтического творчества римлян в «век Августа» (вторая половина I в. до н. э.) стало творчество Публия Вергилия Марона. Жизнь Вергилия еще в античности стала предметом легенды; вместе с тем древние биографы располагали и рядом точных сведений, восходивших к современникам Вергилия, в частности к его другу, эпическому и трагическому поэту Варию. Согласно сообщению античных жизнеописаний, Вергилий вышел из низов свободного населения северной Италии. Отец его, в прошлом не то ремесленник, не то поденщик, владел участком земли около города Мантуи. Здесь и родился Вергилий (15 апреля 70 г.). Первоначальное образование он получил в соседней Кремоне, затем в Медиолануме (Милане), культурном центре северной Италии, а в конце 50-х гг. переехал в Рим совершенствоваться в риторике и науках. Адвокатская карьера, к которой обычно готовились молодые воспитанники риторической школы, не удалась; Вергилий не обладал ораторскими дарованиями. Молодые годы Вергилия проходили под влиянием неотерической поэзии, и он составлял лирические стихотворения в «новом» стиле, которые вошли в сборник «Мелких стихотворений». Другое влияние исходило от широко распространившейся в эти годы эпикурейской школы, сторонники которой проповедовали уход в частную жизнь и довольство малым.

|

«Буколики» Вергилия. Рисунок Д. Бисти

Гекзаметр - (от греч. hexa-metros - шестимерник) - стихотворный размер: шестистопный дактиль с женским окончанием и с цезурой (паузой), обычно стоящей в середине третьей стопы, чаще всего после ударного слога; в первых четырех стопах трехсложная стопа дактиля может заменяться хореем. Например: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий содеял...(Гомер, «Илиада». Пер. Н. Гнедича)

|

Первое значительное произведение Вергилия — сборник «Буколики» (42 - 39 до н. э.) состоит из эклог (стихотворений — диалогов пастухов, изложенных гекзаметром, написанных под влиянием древнегреческого поэта Феокрита, создателя жанра). Особо значимой позже оказалась 4-я эклога, которая в Средние века рассматривалась как предсказание пришествия Иисуса Христа. Вергилия рассматривали как одного из предтеч Христа (в «Божественной комедии» Данте) Вергилий сопровождает поэта в его путешествии не только по аду, но и по чистилищу и расстается с ним в земном раю).

«Георгики» (30-е до н. э.) — дидактическая поэма о труде земледельца, по своему характеру и форме (использование гекзаметра) напоминает «Труды и дни» Гесиода. Идеал Вергилия, воплощенный в поэме, патриархален, связан с сельской, а не городской жизнью.

«Энеида» (29 - 19 до н. э., незаконч.) — величайшее произведение Вергилия и, в известном смысле, всей римской литературы. Взяв за образец «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, Вергилий героем поэмы делает не одного из греков, а их противника — троянца Энея, после разгрома Трои подобно Одиссею совершающего путешествие и находящего приют в Италии. Использование этого мифа имело политический характер: император Август выводил свой род от сына Энея Юла. В «Энеиде» Вергилий поэтизирует императорский Рим. На протяжений столетий «Энеида» была образцом для подражания в области эпической поэзии.

Театр занимал особое место в античной культуре. Он был не только средством развлечения, отдыха, но и мощным орудием в воспитании гражданских добродетелей. «Надо сначала о благе отчизны подумать, после о благе семьи и потом уже только — о нашем», — писал в I в. до н. э. римский поэт Луцилий. Показательно, что билеты на театральные представления для неимущих граждан оплачивали власти полиса.

В КОНЦЕ VI - V В. ДО Н. Э. в Афинах на чашеобразном склоне Акрополя возводится театр Диониса: сначала из дерева, в IV в. до н. э. из камня, на 17 000 зрителей — для всего населения города. Начинается проведение ежегодных театральных состязаний в честь Диониса (первоначально в Великие Дионисии — в марте, со второй половины V в. до н. э. и в праздник Леней — в январе). В первый день представлялось пять комедий, во второй, третий и четвертый — по одной тетралогии: участвовало по три драматурга, представлявших тетралогию — цикл из четырех пьес (трех трагедий и завершающей сатировской драмы, где хор изображал сатиров).

Автор сам ставил свои произведения и первоначально исполнял роль протагониста (от греч.

protos — «первый» и agonistes — «актер») — главного героя. Это точно известно относительно Феспида, Фриниха, Эсхила. Так, Софокл добился всенародного признания как выдающийся актер. Десять судей определяли победителя. Сохранились списки таких состязаний за ряд лет.Трагедия состояла из пролога, парода (вступительной песни хора, выходящего на орхестру — круглую площадку перед скеной — зданием, на возвышенной площадке перед которым — проскении — актеры разыгрывали представление) , трех или четырех эписодиев (действий), стасимов (песен хора между эписодиями), эподом (финал с заключительной песней и уходом хора). Парод и стасимы делились на строфы и сходные с ними антистрофы (под них хор двигался по орхестре то в одну, то в другую сторону). В трагедиях также могут быть монологи героя, коммос (совместный плач хора и героя), гипорхема (радостная песнь хора в кульминации, перед тем как разражается катастрофа).

|

Слово «актер» образовано от латинского act-«действие». Примерно в VI в. до н. э. Феспид добавил к хору одного партнера. Его роль часто брал на себя сам автор. Софокл позже настаивал, что в одной пьесе (сколько бы ролей в ней ни было) не должно участвовать в разговоре более трех актеров. Жалованье актерам выплачивало государство. В Греции актеры были свободными людьми, в Риме, как правило, - рабы и вольноотпущенники. Несмотря на общее презрение к занятию актерством, некоторые из выдающихся исполнителей наживали приличные состояния. Костюмами актеров были маски с париками, котурны (от греч. kdthornos - «сапог из мягкой кожи на высокой платформе, напоминавший порой ходули»), кожаный фаллос (для участия в комедиях и сатировских драмах). Роли женщин исполнялись мужчинами. Актеры мастерски владели пантомимой, танцевали, пели и выразительно читали монологи.Уже в дифирамбах (от греч. dithyrambos - «хвалебный призыв «Thriambe Dithyrambe» в честь бога Диониса») Ариона присутствовало трагическое воодушевление, диалог корифея (от греч. koryphrfos - «вождь») и хора (от греч. chords «место для танцев», «группа танцовщиков», позже - поющих исполнителей), одетого козлоногими сатирами - спутниками Диониса. Из дифирамба рождается жанр трагедии (от греч. tragos - «козел» и ōdē — «песнь»).Всего за 240 лет развития жанра трагедии только значительными трагиками было создано более 1500 произведений. Но из сочинений древнегреческих трагиков до нас дошли только семь трагедий Эсхила (в том числе одна трилогия «Орестея»: «Агамемнон», «Хоэфора», «Эвмениды» - 458 до н. э.), семь трагедий и отрывки одной сатировской драмы Софокла, 17 трагедий и одна сатировская драма Еврипида (авторство еще одной трагедии оспаривается). |

|

|

|

Реконструкция афинского театра Диониса. |

ОТЦОМ ТРАГЕДИИ считают Эсхила. Он ввел в представление второго актера (дейтерагониста), привнеся в трагедию черты именно драматического действа с ведущей ролью актера. Позже по примеру Софокла он ввел и третьего исполнителя (тритагониста). С 500 г. до н. э. Эсхил принимал участие в состязаниях трагиков и одержал в них 13 побед. Нам известны по названию 79 его трагедий, семь из которых дошли полностью: «Умоляющие» (ок. 470 до н. э.; далее даты произведений в разделе указаны до христианского летоисчисления), «Персы» (472; о победе афинян над персами при Саламине), «Семеро против Фив» (467; о походе Полиника против родного города, из трилогии об Эдипе), «Молящиеся» (ок. 460; из трилогии о Данаидах), трилогия «Орестея» (458; трагедии «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды» — об убийстве Орестом своей матери Клитемнестры из мести за осуществленное ею убийство своего мужа Агамемнона, суде над Орестом, преследуемым эриниями — богинями мести). «Прометей Прикованный» (дата неизв.) — самая знаменитая из трагедий. Герой, восставший против тирании Зевса, стал вечным образом мировой литературы. Концепция трагического у Эсхила основана на вере в закон мировой справедливости, нарушение которого приводит к несчастьям и гибели. Его герои поразительно цельны, монументальны.

|

Как воин Эсхил был участником битв при Марафоне (490 до н. э.) и Саламине (480 до н. э.) против персов. Предание связывает с последней битвой судьбы трех великих трагиков: тяжеловооруженного ратника Эсхила в числе победителей приветствовал юный Софокл, певший в хоре, а Еврипид, уроженец острова Саламин, появился на свет. |

|

|

|

Аполлон укрывает Ореста в Дельфах. Мотив из «Эвменид» Эсхила. Фрагмент росписи сосуда. |

СОФОКЛ — второй великий греческий трагик, в 486 г. победивший в состязании Эсхила, 24 раза занимавший первое и ни разу не занимавший последнего, третьего места. До нас дошли семь его трагедий («Аякс» и «Антигона», обе - 442; «Трахинянки», год постановки неизвестен; «Эдип-царь» и «Электра», между 430 - 415; «Эдип в Колоне», 401; «Филоктет», 409), 400 стихов из его сатировских драм «Следопыты» и «Похищение коров мальчиком Гермесом», некоторые другие отрывки.

Софокл кроме ввода третьего актера и декораций уменьшил роль хора, пренебрегая трилогической композицией, увеличил законченность каждой трагедии. Его главный персонаж — не бог, а сильный человек, чей характер определяет действие в значительно большей мере, чем у Эсхила. Софокл уделяет пристальное внимание мотивировке поступков героев. На первый план выходит не проблема рока, а проблема нравственного выбора. Так, Антигона в одноименной трагедии, повинуясь нравственному долгу, принимает решение похоронить тело брата, несмотря на запрет властей. Она сама выбирает свою судьбу, что является главным признаком трагического героя.

|

Софокл был соратником Перикла, при котором Афины достигли небывалого расцвета, участвовал в военных действиях в качестве стратега (военачальника). В 420 г. он ввел в Афинах культ бога врачевания Асклепия (обожествленного египетского мудреца, строителя первой пирамиды, врача фараона Имхотепа). Герои и сюжеты трагедий Еврипида лишены эсхиловской цельности, софокловской гармоничности, но он обращается к тайнам человеческой души - запретным и неожиданно обескураживающим страстям (любовь Федры к пасынку в «Ипполите увенчанном»), неразрешимым задачам (отец должен принести в жертву свою дочь - «Ифигения в Авлиде»), неоправданно жестоким поступкам (Медея убивает своих детей, чтобы отомстить охладевшему к ней Ясону. - «Медея»). |

||

|

|

|

|

|

«Эдип: «О свет! Тебя в последний раз я вижу! // В проклятии рожден я, в браке проклят, // И мною кровь преступно пролита». |

Еврипид. |

Медея скрывается на колеснице Солнца. Внизу остается побежденный Ясон. Мотив из «Медеи» Еврипида. Фрагмент росписи чаши. |

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ТРАГЕДИЯ Софокла - «Эдип-царь». Аристотель считал эту трагедию наиболее совершенным примером использования трагических перипетий (от греч. peripeteia — «перелом») — переходов от счастья к несчастью и наоборот. В наиболее полном виде реализована идея трагической вины героя.

В трагедии использована ретроспективная композиция: истоки событий лежат не в настоящем, а в прошлом. Герой пытался бороться с судьбой: узнав от оракула о том, что он может убить отца и жениться на матери, он бежал от своих родителей, не подозревая, что они не родные ему. По дороге в Фивы он совершил случайное убийство, а по прибытии в этот город, который он спас от Сфинкса, отгадав его загадку, принял предложение править им и взять в жену царицу-вдову. Только теперь, в рамках сценического времени, он понял: предсказание сбылось. Эдип не может побороть рок, но он может принять нравственное решение и наказать себя.

Младший из трех великих греческих трагиков — Еврипид — получил наибольшее признание в последующие эпохи. Современники его ценили значительно меньше. Из написанных и поставленных им 22 тетралогий только четыре были удостоены первого места (первая в 455). До нас дошла его сатировская драма «Киклоп» и 17 трагедий, из которых наиболее знамениты «Медея» (431), «Ипполит увенчанный» (428), а также «Гекуба» (424), «Андромаха» (427), «Ифигения в Тавриде» (ок. 414), «Троянки», «Электра» и «Орест» (все — 408), «Ифигения в Авлиде» (поставлена после смерти автора).

Если Софокл показывал людей, какими они должны быть, то Еврипид — такими, какие они есть. Он основное внимание уделил психологическим противоречиям, которые заставляют героев совершать неправильные поступки, приводящие их к трагической вине, к несчастьям и гибели. Аристотель считал Еврипида «наиболее трагическим поэтом». Ситуации, в которые попадают его герои, нередко настолько безвыходны, что Еврипиду приходится прибегать к искусственному приему deus ex machina («бог из машины»), когда ситуацию разрешают появившиеся на сцене боги.

Его герои доходят до исступления. Гекуба, потерявшая детей, опускается на землю и стучит кулаками, чтобы ее услышали боги подземного царства. Тесей, проклиная ни в чем не повинного Ипполита, требует от богов исполнить его желание и убить сына. Несомненно, на представлениях трагедий Еврипида зрители в большей степени, чем на представлениях трагедий его предшественников, должны испытать катарсис (от греч. katharsis — «очищение души через страх и сострадание»).

Среди римских авторов трагедий следует выделить Луция Аннея Сенеку Младшего (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.). В его трагедиях (например, «Медея», «Эдип», «Федра») реализовано новое понимание катарсиса (разделение страха и сострадания, закрепление источника этих чувств не за одним персонажем, а за злодеями, с одной стороны, и за невинными жертвами — с другой).

|

Коллективный смех так же объединяет людей, как совместное переживание ужаса и горя. Аристотель связывал истоки комедии с запевалами фаллических песен, прославлявших плодородие и позволявших себе делать острые выпады (инвективы) в адрес известных лиц.

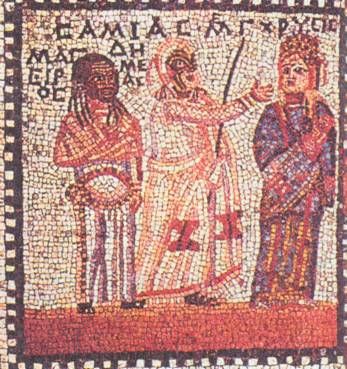

Менандр держит маску юноши, на столе - маски женщины и старика. |

СЛОВО «КОМЕДИЯ» происходит от греческого comos — «веселое шествие», «шумное гуляние», а также «толпа», «рой» и ode — «песнь».

Можно предположить, что целью комедии было достижение комического катарсиса: с помощью смеха (восходящего к священному смеху ритуальных шествий в честь бога Диониса) — очищение без посредства страха и сострадания.

ПЕРВЫМ КОМЕДИОГРАФОМ, чье имя и небольшие фрагменты дошли до нас, был Эпихарм (вторая половина VI — первая половина V в. до н. э.) — родоначальник дорийской (или сицилийской) комедии. Он придал ей законченность, афористичность, бытовой или пародийно-мифологический характер, ввел образ парасита (греч. parasitos — «сотрапезник»; позже — нахлебник). Попав в Аттику, жанр преобразовался, в нем появился хор (которого не было в сицилийской комедии). Постепенно сложилась форма древнеаттической комедии, которая состояла из большого пролога, парода (входа хора из 24 человек), эписодиев, разделяемых песнями хора, агона — спора действующих лиц на важную, актуальную тему, эписодиев после агона, в которых показывались результаты победы одного из споривших. В комедию включалась также парабаса — прямое обращение хора к зрителям с изложением (иногда без связи с сюжетом) взглядов автора на проблемы жизни полиса. Во время исполнения парабасы хор снимал маски. Комедии писались в основном триметром (шестистопным ямбом). Эти черты формы комедии представлены в наиболее развитом виде у Аристофана.

|

|

|

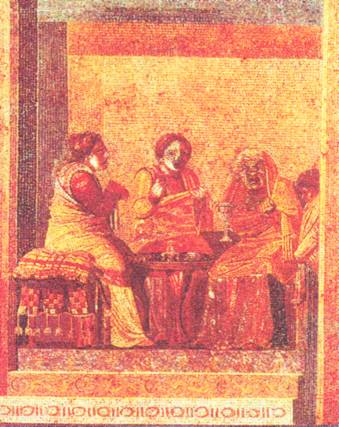

Мозаичные сцены из «Женщин за завтраком» и «Самиянки» Менандра. Помпеи (ок. 100 до н. э.). |

|

ПЕРВАЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ была представлена на празднике Великих Дионисий в 486 г. до н. э. Известны имена, а также фрагменты произведений примерно 60 комедиографов V в. до н. э. (древнеаттическая комедия), свыше 50 комедиографов — представителей среднеаттической комедии (404 - 323 гг. до н. э., период кризиса жанра), около 60 комедиографов — представителей новоаттической комедии (эллинистический период). Но только некоторые комедии Аристофана и представителя новоаттической комедии Менандра дошли полностью.

Менандр (342 - 291 до н. э.) вводит пятиактное членение комедии с утрачивающими важную роль партиями хора между действиями, широко применяет сложившийся в предыдущий период принцип комической маски — ограниченного амплуа (от фр. emploi — «закрепленный за актером набор ролей, наиболее подходящих к его внешности, мимике, манере говорить»; привычка воспринимать человека в одном только образе): хвастливый воин, брюзга, злодей, простак, влюбленные, лентяй, авантюрист. Сюжеты Менандра пронизаны перипетиями семейной, личной, а не гражданской жизни. В его творчестве утвердилось написание комедий шестистопным ямбом и восьмистопным хореем.

Аристофан был признан создателем комедии. Из примерно 40 его комедий сохранилось 11. В них Аристофан поднимает актуальные общественные проблемы.

Так, в комедии «Лисистрата» (411) находит неожиданное решение проблема войны и мира: женщины, договорившись между собой, отказывают своим мужьям в ласках до тех пор, пока они не прекратят воевать и не заключат мир. В комедии «Облака» (423) критикуются софисты, обучающие граждан, как с помощью ораторского искусства и ложного философствования обманывать людей, в произведении в смешном виде выведен Сократ (хотя на самом деле мудрец был противником софистов). Аристофан оказал решающее влияние на развитие жанра комедии в античную эпоху, которое продолжает ощущаться вплоть до наших дней.

|

Словом «кйтарсис» называют переживание человеком чувства освобождения от страха и обеспокоенности, жажду жизни. Причем достигается оно неожиданно, в одно мгновение. Страдание и его преодоление вместе с героем вселяет в человека надежду, придает новые силы. Платон считал катарсис ступенью в погружении в лоно божества, соединением всех человеческих добродетелей. Аристотель (в «Поэтике») скорее всего имел в виду тяготение человека к гармонии, спасительной божественной «золотой середине» - auerea mediocritas. Это вызывание у любого человека (царя и раба, ремесленника и торговца, женщины или мужчины, ребенка или старика) ощущение причастности к вечной красоте Земли. Это трудный путь к убежденности в бессмертии души и величии человека. Немецкий драматург XX в. Б. Брехт называл катарсис омовением, которое «совершается непосредственно ради удовольствия». Катарсис - цель любого вида искусства. Это одно из основных понятий эстетики.Аристотель в «Поэтике» (ок. 350) считал, что «комедия <.. .> есть воспроизведение [мимесис] худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное - это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное; так, чтобы недалеко ходить за примером, комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без выражения страдания» (пер. В. Г. Аппельрота под ред. Ф. А. Петровского). В этом определении (предварительном: часть «Поэтики», посвященная комедии, не сохранилась) Аристотель не говорит о цели комедии. |

|

|

|

|

|

Пародийное изображение сцены из «Женщин на празднике Фесмофорий» Аристофана. |

Молодые солдаты вызывают пением и танцами дух из могилы. Фрагмент изображения на вазе. Ок. 490 до н. э. |

ТИТ МАКЦИЙ ПЛАВТ был, возможно, плясуном-мимом в ателлане — народной италийской комедии (Плавт — по-латински «плосконогий», танцующий в плоской обуви). Из 21 комедии, которые еще в древности были признаны бесспорно принадлежащими Плавту, сохранилось 20 и одна в отрывках. Жанр, который разрабатывал Плавт, — паллиата (комедия из греческой жизни) — вырос из подражания средне- и новоаттической комедии, прежде всего Менандру, и соединился с италийской ателланой. Плавт писал для плебса. Его задача — увлечь и рассмешить простой народ; отсюда грубоватый юмор, источник комического — множество смешных эпизодов, связанных с переодеваниями (в том числе мужчины женщиной в «Касине»), подсматриванием, потасовками. Плавт представляет раба более находчивым и удачливым, чем его господина (в духе народной смеховой культуры), выводит целую галерею персонажей, наделенных пороками: хвастовством («Хвастливый воин»), скупостью («Горшок»), паразитизмом («Куркулион»).

В своих произведениях Плавт для усиления напряженности интриги прибегает к контаминации (соединяет сюжеты нескольких греческих комедий), сочиняет неологизмы из латинских и греческих морфем, широко использует пословицы и поговорки, вместо шестистопного ямба и восьмистопного хорея, которыми пользовался Менандр, вводит разнообразие метров, поставив стих в зависимость от содержания конкретной сцены.

Публий Теренций Афр был рабом, затем вольноотпущенником, написал шесть комедий в жанре паллиаты. В четырех из них первоисточниками были пьесы Менандра. Чтобы найти новые тексты своего кумира, Теренций отправился в Грецию, но по дороге назад погиб в результате кораблекрушения. Теренций отошел от площадного смеха Плавта, его комедии мягче по тону, психологичнее.

Его излюбленный мотив — случайное узнавание («Свекровь», 160). Комедии Теренция написаны простым и правильным стилем, поэтому по ним в Средние века изучали латинский язык.

Возникновение и становление лирической поэзии отразило сложный и долгий процесс выделения человека из рода, освобождения его от норм родоплеменного общества.

|

Греки так объясняли слово «ямб». Деметра после похищения ее дочери Персефоны пребывала в печали, пока ее не рассмешила непристойными шутками служанка элевсинского царя Келея Ямба. В память Ямбы во время Элевсинских мистерий, посвященных Деметре, было принято осмеивать участников процессии. Современная же наука выводит термин из названия музыкального инструмента, которым сопровождалось исполнение ямбов (по названию другого инструмента истолковывается происхождение термина «элегия»). |

ВЫРАЖЕНИЕ «ЛИРИЧЕСКИЙ ПОЭТ» было введено античными учеными из Александрии для обозначения поэтов, которые в отличие от поэтов эпических, использовавших гекзаметр, писали свои стихи другими метрами. По используемому метру древнегреческая лирика делилась на элегию, ямб и мелос. Однако совокупности этих форм (в дальнейшем — жанров, группы жанров) соответствовало общее содержание, противопоставлявшее лирику эпосу: если эпос в основном повествует о прошлом, о богах и героях, то лирика в основном пела о настоящем, в том числе о чувствах поэта. На этой основе впоследствии определилось новое, близкое к современному содержание лирической поэзии.

|

Греческий поэт Гиппонакт (вторая половина VI в. до н. э.) изобрел разновидность ямба - холиямб («хромой ямб» с хореическим окончанием строки), еще больше приближающий поэзию к разговорной речи. Это же обращение к обыденности отмечается и в содержании его стихов: «Я злу отдам усталую от мук душу, // Коль не пришлешь ты мне ячменных круп меру. // Молю не медлить. Я ж из круп сварю кашу, // Одно лекарство от несчастья мне: каша!» (пер. Вяч. Иванова).

Линос обучает искусству стихосложения молодого поэта. |

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, написанные элегейоном — элегическим дистихом (первая строка — гекзаметр, вторая — пентаметр), назывались элегиями. Первым элегиком, имя которого дошло до нас, был Каллин (ок. VII в. до н. э.), уроженец г. Эфеса (Иония, в Малой Азии). От него дошли лишь 23 стихотворные строки. Когда киммерийцы вторглись в Малую Азию, Каллин в элегии призвал юношей Эфеса защитить родину: «Будете спать вы доколе? Когда мощный дух обретете, // Юноши? Даже людей, окрест живущих, и тех // Вы не стыдитесь средь лени безмерной? Вы мните, что в мире // Жизнь провождаете? Нет! — всюду война на земле!» (пер. Г. Церетели). По этим стихам можно понять как содержание первых элегий (так называемые воинственные элегии), так и форму элегейона. Другим автором воинских элегий был Тиртей (вторая половина VII в. до н. э.). В одной из них он писал: «Славное дело — в передних рядах со врагами сражаясь, // Храброму мужу в бою смерть за отчизну принять!» (пер. Ф. Зелинского). Тиртей писал не только элегии. Его эмбатерий (маршевая песня), начинающийся словами: «Вперед, о сыны отцов, граждан // Мужами прославленной Спарты» (пер. В. Латышева), стал прообразом «Марсельезы». Первый из известных авторов другой разновидности элегии — эротической — Мимнерм (вторая половина VI в. до н. э.). В первых же строках одного из его стихотворений обозначается новая тема: «Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость? // Я бы хотел умереть, раз перестанут манить // Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе. // Сладок лишь юности цвет и для мужей, и для жен» (здесь и далее пер. В. В. Вересаева). Однако еще нельзя говорить об описании личного чувства: в стихах нет ни намека на предмет его любви, которая носит скорее священный характер. Творчество Мимнерма оказало большое влияние на александрийских поэтов (Каллимах), поэтов Древнего Рима (Тибулл, Овидий, Гораций и др.).

Развитие жанровых разновидностей элегии связано с именами поэтов VII - VI вв. до н. э. — Солона (политическая элегия), Феогнида (дидактическая элегия, в частности, в одном из наставлений поэта своему любимцу Кирну, содержащем мотив бессмертия в памяти людей, которое дает поэт, ученые видят один из источников той оды Горация, подражанием и развитием которой стал «Памятник» А. С. Пушкина, 1836), Ксенофан (философская элегия).

Древнейший представитель ямбической поэзии — Архилох (середина VII в. до н. э.).

Аристотель отмечал многообразие созданных им ямбических форм, хотя вслед за Платоном осуждал за грубость нападок в его стихах. Действительно, например, после ссоры с отцом своей возлюбленной Необулы Ликамбом он написал довольно озлобленный ямб: «Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб, // Кто разума лишил тебя? // Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе // Ты служишь всем посмешищем». Но ямбы Архилоха не обязательно связаны с насмешкой. 15 них нередко проявляются личные чувства, размышления поэта: «О многозлатом Гигесе не думаю, //И зависти не знаю. На деяния // Богов не негодую. Царств не нужно мне: // Все это очень далеко от глаз моих».

Вокальная лирика, в которой поэзия соединялась с пением и танцем, называлась меликой (мелосом — от греч.

melos — «песнь»). Виды мелики различались по типу мелодии, основанной на дорийской гармонии (величественного, мужественного характера), эолийской гармонии (веселого, уверенного, гордого, а также чувственного, нежного характера), ионийской гармонии (торжественного характера с оттенком тревожности, беспокойства, грусти) и некоторых других. Так, эолийский мелос, развившийся на острове Лесбос, был связан с политической жизнью и выражением личных чувств поэтов, представлен именами Алкея, Сапфо. Алкей (конец VII — начало VI в. до н. э.) писал «песни борьбы» о политических распрях и негодном, по его мнению, правителе Питтаке, гимны Аполлону, Гермесу, Афине, Гефесту, Эроту, застольные (воспевающие вино) и эротические песни. Он изобрел так называемую алкееву строфу, состоящую из четырех строк, которую позже заимствовал Гораций. Сохранилось стихотворение Алкея, адресованное Сапфо, с несмелым признанием в любви (пример алкеевой строфы).Сапфо (начало VI в. до н. э.), одна из величайших поэтесс в мировой литературе, принадлежала к кругам лесбосской аристократии, после изгнания Питтаком с Лесбоса жила на Сицилии, вернувшись по разрешению Питтака на Лесбос, основала там «дом, посвященный музам», — школу для обучения девушек наукам, пению и музыке. Любовь к своим ученицам — одна из основных тем поэзии Сапфо. Выдающимся греческим меликом, вызвавшим еще в античности, а затем и в европейской поэзии Возрождения и Нового времени массу подражаний, был Анакреонт (вторая половина VI в. до н. э.; например, «анакреонтика» у Г. Р. Державина и А. С. Пушкина). Излюбленные мотивы его поэзии — любовь, вино, сожаление о старости.

Параллельно личной поэзии, исполнявшейся одним автором-певцом, развивалась хоровая лирика (крупнейшие представители — Симонид, Пиндар, Вакхилид). Ее основателем считается Арион (VII в. до н. э.), ни одно произведение которого не сохранилось, хотя древние знали около 2000 его стихов. Он создал жанр дифирамба как хоровой песни, исполнявшейся в честь бога Диониса. Дифирамб строился как песня запевалы, которой вторил хор (до 50 человек), сопровождался танцем, доводившим исполнителей до экстаза, что вытекает из оргиастического характера поклонения Дионису.

Величайший представитель античной хоровой лирики — Пиндар (ок. 521 - 441 до н. э.). Он написал около 4000 произведений, из которых наибольшее значение имеют сохранившиеся 45 эпиникиев (торжественных од о победе). Эпиникий, который нередко писался на заказ, посвящался прославлению победителя игр — отсюда разделение его од на Олимпийские, Пифийские, Немейские, Истмийские. Пиндар в духе требований к ораторской речи начинает оду с прославления победителя (одна триада), затем излагает какой-либо подходящий к случаю миф (две или три триады) и заканчивает возвращением к герою эпиникия (одна триада). В триаду входят строфа сложного строения (зависящего от мелодии песни), сходно построенная антистрофа и отличающийся от них по ритму, количеству слогов в строке эпод, подводящий итог триаде.

|

Еще в древности александрийские ученые выделили девять выдающихся поэтов: Пиндара, Симонида, Вакхилида, Алкея, Сапфо, Алкмана, Стесихора, Ивика и Анакреонта. Римский ритор Квинтиллиан подтвердил этот выбор, подобно александрийцам назвав Пиндара «первым из девяти лириков». Основоположником жанра идиллии, или буколики (от греч. bukolos - «пастух»), был Феокрит. Идиллии (от греч. eidyllion - «картинка») весьма наглядно и живыми красками изображают жизнь и быт пастухов и их соревнования в пении. Феокрит создал образ томящегося любовью пастуха.Страстное любовное чувство существует у Сапфо как бы не в душе, а в телесном выражении. Следует учитывать, что любовь у греков понималась как нечто сакральное, как служение богам любви, как некий таинственный обряд, приобщающий человека к миру божественного. Поэтому говорить об индивидуальном чувстве Сапфо или какого- либо иного поэта или поэтессы неточно. |

|

|

|

|

|

Публий Овидий Назон. |

Страница поэмы Овидия «Метаморфозы». Рукопись XV в. |

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ римской лирической поэзии относятся к «золотому веку» древнеримской литературы. Так принято называть I в. до н. э., когда жили и творили Катулл, Вергилий, Овидий, Гораций. Наиболее заметной поэтической группой были неотерики (лат. юношеский, молодой), которых возглавлял Гай Валерий Катулл (ок. 87 — 54 до н. э.). Неотерики, с подозрением относясь к установлению единоличной власти Юлия Цезаря, ушли в сферу интимных чувств, от больших эпических жанров перешли к малым формам поэзии — эпиллиям (малым эпическим поэмам), элегиям, эпиграммам. В сборнике из 116 стихотворений Катулл предстает прежде всего как лирик, воспевающий свою возлюбленную Клодию, сестру трибуна Клодия Пальхра, под именем Лесбия. Покровительствуемый Меценатом, в один из поэтических кружков входил другой поэт Древнего Рима — Квинт Гораций Флакк. Впервые Гораций обратил на себя внимание своими эподами, написанными в подражание Архилоху. Эпод — произведение, написанное в перемежающемся ритме (например, с чередованием дактилических и ямбических диметров). У Горация это стихи, посвященные современности, в которых можно встретить как восхваление (Мецената, Августа), так и резкую критику (например, вольноотпущенников, проникших во власть благодаря хитрости). За сборником из 17 эподов последовало две книги сатир, написанных гекзаметром и по ряду черт сближающихся с диатрибой — жанром, разработанным философами-киниками (живая беседа на философские темы). В сатирах не только критикуются различные пороки, поразившие римское общество (жадность и зависть, мотовство и властолюбие), но и утверждается некий авторский идеал: уход в частную жизнь, общение с природой, которого нельзя найти в городе, патриархальный уклад.

В 23 г. до н. э. выходят три книги «Од» Горация (38 од в 1-й, 20 — во 2-й, 30 — в 3-й); в 13 г. до н. э. Гораций добавил к ним 4-ю книгу (15 од), где, повинуясь императору Августу, воспел подвиги его пасынков — Тиберия и Друза. Особенно важно «Послание к Писонам» (иначе — «Об искусстве поэзии»), где изложена нормативная поэтика Горация, сыгравшая значительную роль при разработке поэтики классицизма.

Традиционно считается, что Средние века начались в 476 г., когда под натиском варваров пала Западная Римская империя. Современная точка зрения совершенно иная: переход от Античности к Средневековью занял несколько веков, примерно с