Эволюция человека

Надежный путеводитель по миру знаний

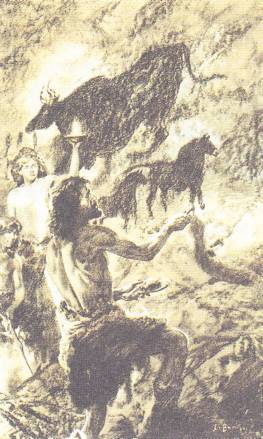

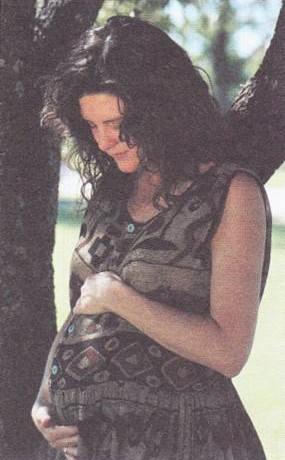

На протяжении всей истории существования человеческого рода предпринимались попытки понять, когда и почему наши далекие предки «встали на ноги», обрели «дар речи», какими были сообщества пралюдей и на чем они основывались.

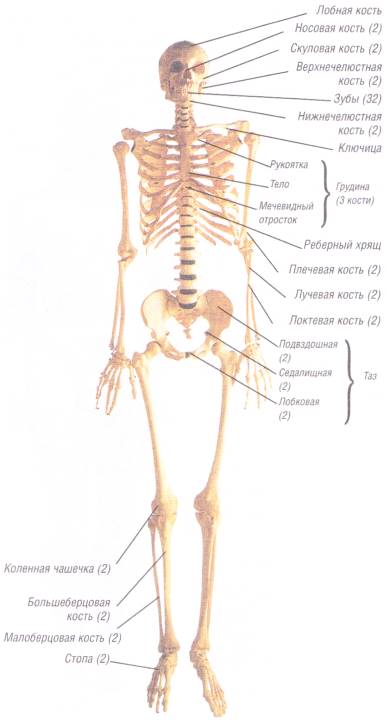

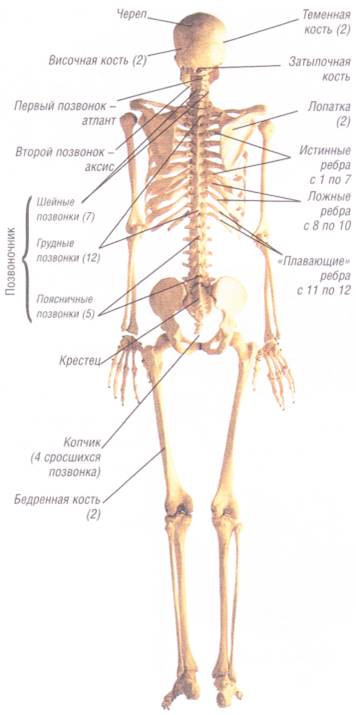

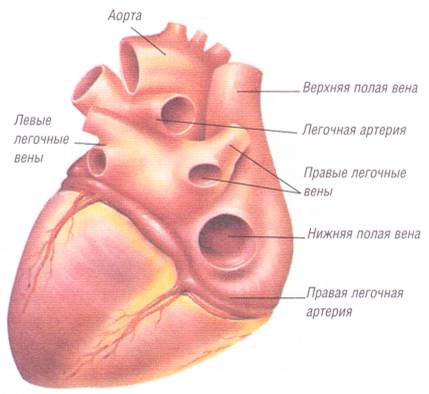

О строении нашего организма и его возможностях, о достижениях генетики и трансплантологии, в корне изменивших представления о человеке, рассказывается в этой книге.

|

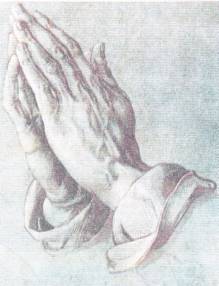

Наиболее известный и универсальный - принцип «золотого сечения», который подробно разработал Леонардо да Винчи. На многочисленных рисунках итальянского художника показано, что закон золотого сечения лежит в основе многих выдающихся произведений искусства, музыки и архитектуры, его можно обнаружить при сопоставлении орбит небесных светил и т. д. |

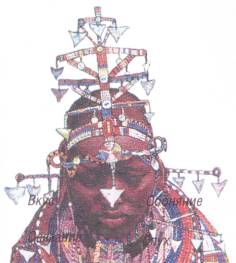

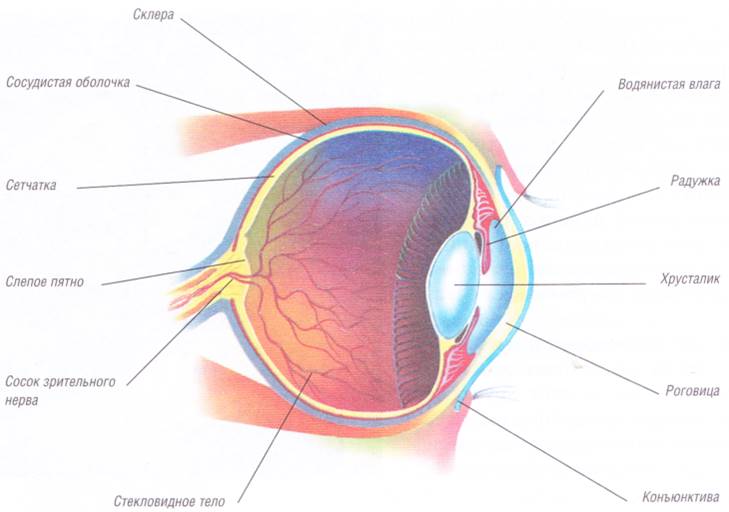

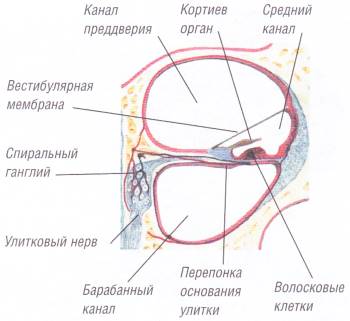

Как биологический вид Homo sapiens сформировался примерно 50 тыс. лет назад. С тех пор его организм практически не изменился. А вот представления об анатомо-физиологическом строении человека существенно менялись на протяжении истории. Скажем, в европейской медицине долгое время господствовало мнение древнегреческого врача Гиппократа, согласно которому здоровье покоится на сочетании четырех телесных соков: крови, мокроты, желтой и черной желчи. Существование среднего уха ученые открыли только в XVI в., строение клетки — в XIX в. и т. д. Вместе с тем человек никогда не ограничивался представлением о своем теле как совокупности органов. Тело — нераздельное единство внутреннего и внешнего, оно символическое воплощение процессов, происходящих в окружающем мире. Причем не только человек в целом, но и отдельные элементы организма выступали в качестве реальных или воображаемых связующих звеньев с внешним миром.

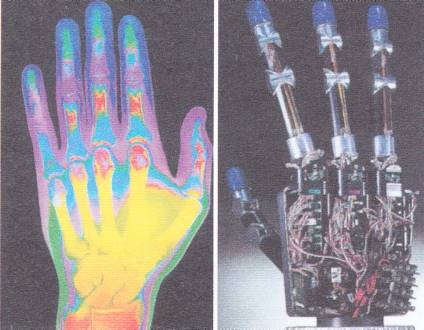

В египетской астрологии солнце сопрягалось со лбом, луна — с мозгом. Солнечную систему вообще приравнивали к человеческому телу, выделяя уже в нем главные центры жизни — мозг, сердце, и т. д. В свою очередь сердце изображали в виде солнца, луны, глаза или даже креста. Считалось, что, изучая человека (малую Вселенную), мы постигаем Вселенную в целом. В этом виделся залог гармонии мира, условие противостояния хаосу. Исходя из пропорций человеческого тела, наши предки сооружали дома, храмы, корабли. Одна из наиболее древних «геометрических» трактовок человеческого тела принадлежат пифагорейцам. В современном обществе человек уже не только интересуется тем, как устроено тело, но претендует на роль преобразователя собственного тела, на искусственное создание других организмов. Реальностью уже стало даже клонирование живых существ. И поиск ответа на вопрос — кто мы, откуда мы — вероятно, никогда не закончится.

Такое емкое понятие, как «жизнь», вбирает в себя великое множество связей, явлений, состояний и т. д. окружающего мира. Мы встречаем жизнь повсюду — начиная от первых лучей солнца, отраженных на поверхности, и кончая глубинами Земли. Высоко в воздухе летают живые крошечные существа, дымятся огромные вулканы, в лесах и рощах обитают дикие звери. Как все это начиналось? Как появилась наша планета, как зародилась на ней жизнь? Об этом человечество размышляет на протяжении многих столетий.

|

Наряду с главными проблемами исследования сущности жизни развивались и другие направления в науке, столь же важные для более глубокого понимания этих вопросов. Так, еще в 1944 г. один из наиболее выдающихся физиков XX в. Э. Шрёдингер (1887 - 1961) выпустил книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики?», в которой провел глубокий анализ важнейших свойств жизни с точки зрения известных фундаментальных законов физики. Эта линия осмысления природы жизни нашла затем продолжение в современной биофизике, в частности в теории диссипативных (от лат. dissipatio - рассеяние) структур и синергетике (от греч. syn-ergetikos - вместе действующий). |

|

|

|

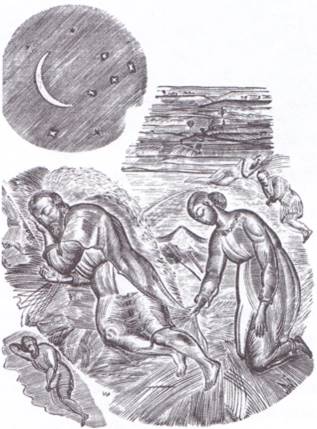

«Сотворение светил» - так представил в своей картине итальянский живописец Микеланджело рождение мира. |

В повседневной речи часто пользуются выражениями «жизнь природы», «жизнь духа», «жизнь Бога», а также «жизнь растений и животных» и «жизнь человека». В широком смысле жизнь обычно рассматривают в одном ряду с такими понятиями, как «смерть» и «бессмертие», «конечность» и «вечность», «смысл» и «бессмысленность», «цель» и «бесцельность» и др., составляющих главные темы различных религиозных исканий, мифопоэтических прозрений и философско-метафизических размышлений.

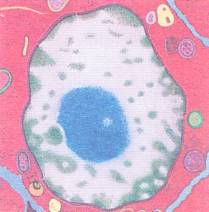

В более узком значении слова жизнь есть свойство существования особым образом организованных природных систем (включая и человека как части природы). Эти системы являются объектом изучения специальной науки — биологии, т. е. науки о жизни (от греч.

bios — жизнь и logos — учение, слово). Однако, несмотря на то что биология относится к числу древнейших научных дисциплин (сам термин «биология», правда, был введен в употребление лишь в начале XIX в.) и накопила огромное число фактов и обобщений, касающихся всех уровней их организованности (от клеточно-молекулярного до биосферы в целом), вопрос «Что такое жизнь?» до сих пор остается предметом острых дискуссий.

|

Итальянский художник Я. Тинторетто (1518 - 1594) так изобразил процесс происхождения животного мира в своей картине «Создание животных».

Свет от солнца и углекислый газ из воздуха, чудесным образом соединяясь с водой и химическими веществами из почвы, дают питание всему живому на Земле.

|

Долгое время вопрос о природе (сущности) жизни был почти исключительно предметом философских споров между представителями витализма (от лат.

vitalis — жизненный) — сторонниками существования особой жизненной силы — и представителями механицизма, с точки зрения которых живые системы есть не что иное, как машины, подчиняющиеся в своем функционировании обычным законам механики, физики и химии, но лишь в более сложной комбинации, чем в неживой природе. И лишь по мере все более глубокого осмысления и описания различных механизмов жизнедеятельности организмов обсуждение вопроса «Что такое жизнь?» стало вводиться в научное конструктивное русло.Первой влиятельной идеей, господствовавшей в науке практически до 30

- 40-х гг. XX в., стало понимание жизни как процесса активного и целесообразного поддержания той специфической материальной структуры, формой проявления которой является сама эта активность. Еще в 30-е гг. английский биолог Дж. Холдейн (1860 - 1936) писал: «Активное поддержание нормальной и притом специфической структуры и есть то, что мы называем жизнью; понять сущность этого процесса — значит понять, что такое жизнь».

|

|

|

|

Г. Вингленд. Колесо жизни. |

Молнии, извержения вулканов, ураганные ветры - без этих природных стихий, которые несут в себе огромную энергию, невозможно представить жизнь на Земле. |

|

Главным механизмом поддержания специфической структуры считался процесс обмена веществ (и соответственно энергией) организмов с окружающей средой, а главным

материальным носителем этой способности — особое полимерное вещество — белок.Немецкий ученый Ф. Энгельс (1820 - 1895) дал знаменитое определение жизни: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел».

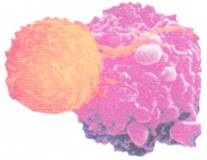

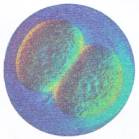

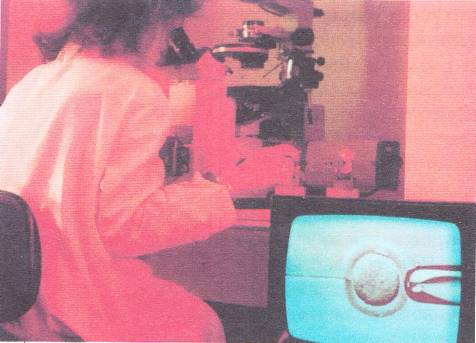

Однако постепенно по мере осознания фундаментальной значимости генетических структур во всех процессах жизнедеятельности ученые все чаще начали приходить к мысли о том, что главным процессом, характеризующим жизнь, является не столько процесс обмена веществ, сколько способность всех живых систем к самовоспроизведению, посредством которого жизнь самосохраняется в смене (потенциально бесконечной) череды поколений.

Американский генетик, лауреат Нобелевской премии (1946) Г. Меллер (1890 - 1967) в своей работе «Ген как основа жизни» (1926) обстоятельно обосновал, что благодаря уникальной способности генов к самокопированию и сохранению своей специфичности даже в случае изменения (мутации) именно они должны рассматриваться в качестве главных кандидатов на роль материальной основы жизни и ее эволюции путем естественного отбора. Тогда никто не сомневался в том, что гены представляют собой белки, однако, вопреки этим ожиданиям, оказалось (окончательно было доказано только в 1944 г.), что гены — это не белки, а представители совсем другого класса биополимерных молекул, а именно, нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновых (ДНК), и реже рибонуклеиновых (РНК). Появился соблазн определить жизнь как форму существования ДНК, но к этому времени ученые пришли к выводу, что жизнь не может быть свойством тел, веществ, а только свойством систем, т. е. того, что возникает в результате взаимодействия различных тел, веществ, структур, сил, полей и пр. появилась возможность раскрыть тайну жизни путем расшифровки механизмов взаимодействия двух важнейших классов биополимеров — нуклеиновых кислот и белков.

На Земле имеются огромные запасы воды, которая обладает жизненно важными свойствами. Уникальность воды заключается в том, что она может существовать как газ (водяной пар), жидкость (вода) и как твердое тело (лед) - и все это в пределах земных температур. Важным свойством воды является и то, что в ней растворяется больше веществ, чем в любой другой жидкости. Живым организмам вода необходима в качестве растворителя питательных веществ. |

С выходом в свет в 1948 г. работы американского математика XX в. Н. Випера (1894 - 1964) «Кибернетика» исследование проблем природы и сущности жизни получило еще одну опорную идею — идею самоуправления (точнее, сохраняющегося самоуправления). То, что живые организмы способны автоматически поддерживать параметры своей деятельности в границах рабочей нормы, было известно давно.

Так, в XIX в. французский физиолог и патолог К. Бернар (1813 - 1878), введя понятие о внутренней среде организма, предположил, что явление гомеостазиса (т. е. поддержания внутренней среды организма), возможно, есть самый главный фактор, характеризующий жизнь и живые системы.

Например, температура тела не меняется при колебаниях температуры окружающей среды, если, конечно, речь не идет о слишком резких перепадах. Человек может съесть достаточно много непривычной пищи, не опасаясь серьезных патологических изменений в составе крови. Человеческий организм расходует биохимические ресурсы очень экономно, исключительно по необходимости. Такая необходимость возникает при высокоинтенсивном тренинге и ультрафиолетовом облучении. Реагируя на них, тело незамедлительно мобилизует все свои ресурсы.

Кибернетика помогла осознать решающую роль информации как важнейшего фактора процессов саморегулирования и самоуправления жизненными процессами. И в научной литературе появились такие определения жизни, как «Жизнь есть способ существования органических систем, организация которых от молекулярного до системного уровня определяется использованием их внутренней информации» или «Живое — это такая форма существования и координируемых ею структур, которая обеспечивает воспроизводство этой информации в подходящих условиях внешней среды» и др.

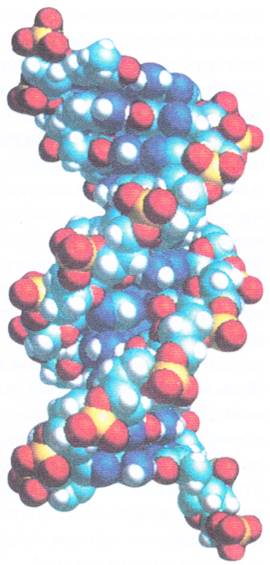

Три потока идей из трех разных областей исследования живого — биохимии, генетики и кибернетики — самым неожиданным образом объединились в рамках молекулярной биохимии, стремительно сформировавшейся после эпохального открытия в 1953 г. структуры ДНК.

Предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком структурная модель ДНК в виде теперь известной всем двойной спирали прояснила, каким образом генетическая информация может быть «записана» в молекулах ДНК и как в структуре этого «текста» закодирована программа формирования всех важнейших жизненных отправителей его носителя, в том числе и программа собственного самовоспроизведения (самокопирования).

|

Ген - элементарная единица наследственности, представляющая отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты - ДНК (у некоторых вирусов - рибонуклеиновой кислоты - РНК). Каждый Г. определяет строение одного из белков живой клетки и тем самым участвует в формировании признака или свойства организма. Совокупность Г. - генотип - несет генетическую информацию о всех видовых и индивидуальных особенностях организма. Доказано, что наследственность у всех организмов на Земле (включая бактерии и вирусы) закодирована в последовательностях нуклеотидов. О происхождении жизни в целом существуют две основные точки зрения: креационизм (от лат. creatio - создание, сотворение) и эволюционизм. Сторонники первой убеждены, что создателем мира человека является высшее существо - бог-творец. Приверженцы второй считают, что жизнь и человек - результат естественного поступательного процесса эволюции, постепенного усложнения и повышения уровня организованности природно-биологических систем. |

|

|

|

|

|

Как могла бы природа быть столь светлой и прекрасной, если бы предназначение человека не было таким же. Н. Фосколо, итальянский писатель. |

|

Оказалось, что для реализации этой программы в равной мере важно наличие в клетке определенного класса белков. Ученые пришли к выводу, что без нуклеиновых кислот невозможно было бы образование белков, как и без белков невозможна была бы специфическая активность нуклеиновых кислот, и прежде всего ДНК.

В настоящее время большинство исследователей считают, что жизнь на Земле появилась тогда, когда возникла открытая, т. е. непрерывно обменивающаяся со средой веществом, энергией и информацией, система взаимодействующих полимеров (главными из которых являются нуклеиновые кислоты и белки), способная к самовоспроизведению, авторегуляции и развитию.

С современной точки зрения именно самовоспроизведение, саморедупликация, а точнее, даже конвариантная (идущая с вариациями) редупликация (от позднелат. reduplicatio — удвоение), составляет то главное, что образует систему взаимодействующих полимеров как живую. Именно это свойство лежит в основе деятельности естественного отбора (из вариантов), что и обусловливает приспособительное изменение исходных систем, т. е. их эволюцию, рост их сложности и разнообразия, повышение их активности, целенаправленности и целеустремленности поведения.

А на вершине этого процесса — человек и общество как исходный пункт нового культурно-исторического этапа и развития жизни на Земле.

Эволюция (от лат.

evolutio — развертывание) — это естественный процесс направленных и необратимых изменений природных, социальных, технических и прочих систем. В современной философской и научной литературе понятие «эволюция» по своему содержанию фактически совпадает с понятием «развитие» или даже «историческое развитие».

|

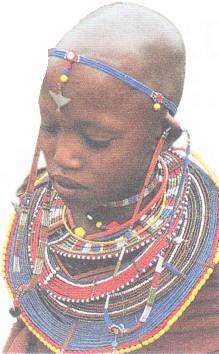

Многоликий наш мир. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

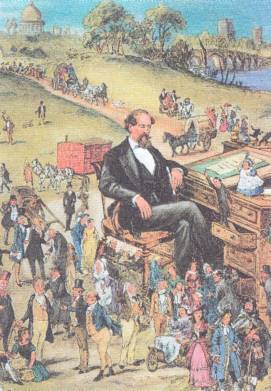

Английский ученый Чарлз Дарвин (1809 - 1882) опубликовал свою теорию эволюции в 1859 г. в книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение усовершенствованных пород в борьбе за существование» (более краткое название данной книги - «Происхождение видов»). Первое издание ныне уже знаменитого труда (около 1200 экземпляров) было распродано в день появления книги на прилавке магазина. Это, безусловно, свидетельствовало об огромном интересе со стороны общества к затронутым в книге Ч. Дарвина проблемам. В настоящее время теорию естественного отбора некоторые ученые подвергли радикальному пересмотру. |

||

ТЕРМИН «ЭВОЛЮЦИЯ» в XVII - XVIII вв. использовали главным образом биологи-реформисты для обозначения процесса «развертывания» зачатков живых организмов, которые изначально считались существующими в яйце. Эволюцию в этом смысле понимали как простое увеличение размеров организма, его рост. С другой стороны, до сих пор термин «эволюция» нередко применяют в качестве противопоставления понятию «революция», т. е. под эволюцией понимают медленные, постепенные изменения в противоположность революции — изменениям быстрым и скачкообразным.

Однако более глубокое современное толкование эволюции как естественного закономерного развития любых систем сделало это противопоставление излишним, поскольку эволюция в современном понимании — это любые направленные изменения качественных характеристик систем, в каких бы конкретных пространственных формах и временных ритмах и темпах они ни совершались.

На самом деле противоположностью понятия «эволюция» в современном ее понимании является не «революция», а «творение», т. е. внезапное появление чего-то нового в природе и обществе в результате деятельности какой-либо сверхъестественной силы или повеления какого-либо сверхъестественного существа (Бога).

Именно в борьбе с креационизмом, господствовавшим в европейской науке до последней четверти XIX в., сложилось современное понимание эволюции, с помощью которого объясняется происхождение всего разнообразия явлений мира, включая живые организмы и человека с его сознанием и волей, а также человеческую культуру с ее нормами, идеалами и ценностями. Известный вклад в эту борьбу во второй половине XIX в. внес дарвинизм, пытавшийся доказать естественное, эволюционное происхождение всех видов живых организмов, населяющих Землю, включая человека. После выхода труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859) эволюционный подход был распространен на изучение всех тел и систем, известных науке. С точки зрения эволюции объясняли образование атомов и молекул, возникновение галактик, звезд и планет, образование геологических структур Земли, гор, морей и океанов, происхождение предбиологических систем и примитивных организмов, развитие сложных форм жизни, формирование социальных систем и развитие человеческой культуры.

|

Последовательное появление новых видов животных и растений в палеонтологической летописи Земли привело натуралистов XVIII - XIX к идее эволюции. В нижних слоях геологических отложений обнаруживались более примитивные организмы, в верхних, - все более и более сходные с современными.Палеонтологи нашли и охарактеризовали множество окаменевших останков животных, растений и микроорганизмов, живших на Земле в отдаленные эпохи. Современные методы физики и химии позволили очень точно датировать окаменелости по соотношению изотопов различных химических элементов в самих останках и окружающих их породах. Данные палеонтологии свидетельствуют, что микроорганизмы обитали на Земле 3,8 млрд лет назад. Самые древние эукариотические клетки были обнаружены в породах, возраст которых превышает 2 млрд. лет. Впервые ископаемые останки первоптицы - археоптерикса был найдены в Германии в 1861 году. Он имел перья и крылья, следовательно, относился к птицам. Но его скелет отличался рядом признаков, типичных для хищных динозавров: костистый хвост, зубы, пальцы с когтями на передних конечностях. Позднее в Испании и Китае были найдены на 30 - 40 млн лет более молодые останки археоптериксов. Они еще больше похожи на птиц и меньше на динозавров. Их костистые хвосты стали короче, пальцы на крыльях редуцировались. |

Во второй половине XX в. важнейшим результатом развития науки в этом направлении стало распространение эволюционного взгляда и на происхождение самой Вселенной. В итоге сложилась современная научная картина мира — единая эволюционирующая Вселенная, которую принято именовать универсальным (или глобальным) эволюционизмом. В соответствии с концепцией глобального эволюционизма все разнообразие явлений известного человеку мира (включая и его самого) возникло вследствие процессов, эволюционных по своей природе и начавшихся с момента появления нашей Вселенной (Метагалактики) в результате так называемого Большого взрыва, произошедшего примерно 1,5 х 1010 лет назад. Все эти эволюционные процессы в свою очередь являются составными частями эволюции Вселенной как единого целого, и эволюция эта имела множество стадий (от Большого взрыва до рождения человека), которые лишь в самом условном приближении можно подразделить на три основные стадии:

1) эволюция неорганического мира до появления простейших предбиологических схем;

2) возникновение жизни и ее эволюция до появления гоминидных предков человека и

3) происхождение человека и эволюционно-историческое развитие человеческого мира.

Несмотря на столь длительный период развития эволюционных теорий (практически необозрим поток работ, посвященных этой теме), вопросы методологии эволюционно-исторических исследований, специфики логической структуры эволюционных теорий и прочее до сих пор остаются весьма далекими от ясности. Так, недостаточно исследованы механизмы эволюционных процессов в природе и обществе. Одни природные системы (например, звезды) претерпевают так называемую трансформационную эволюцию, а другие (например, живые организмы) — эволюционируют на основе селективно-вариационного механизма эволюции.

Трансформационные процессы эволюции осуществляются в системе в целом, потому что все конкретные члены эволюционирующей системы проходят одинаковые последовательности стадий эволюции. Скажем, звезды эволюционируют, сгорая, проходя последовательно стадии «красных гигантов», «белых карликов» и становясь в завершение мертвыми массами (при определенном наборе начальных условий эволюции). Вариационная же эволюция, напротив, происходит благодаря тому, что в среде объектов, составляющих данную систему, возникают различные варианты (по тем или иным признакам), и только часть из них сохраняется (естественный отбор) и вносит вклад в дальнейшую эволюцию системы как целого. На стадии развития человеческого общества и человеческой культуры сам человек с его сознанием и волей становится важнейшим фактом эволюции, в результате чего качественно меняется и сама природа эволюционного механизма: из трансформационноприспособительного он превращается в преобразовательный.

Религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего называется креационизмом (от лат.

crecitio — сотворение, создание). Креационисты считают, что человеческая душа непосредственно сотворяется Богом и в момент физического создания тела соединяется с ним.

|

|

| Г. Доре. Создание мира. Гравюра. | |

ИДЕЯ

СОТВОРЕНИЯ МИРА (включая и человека) Богом (или богами) в том виде, в

котором она закрепилась в христианской религии и господствовала в

европейской культуре (включая и естествознание) вплоть до середины XIX

в., впервые была изложена в Библии, в части, называемой Ветхим Заветом,

в первой книге «Бытие» Пятикнижия. Согласно этому представлению, в

частности, Бог на третий день создания мира сотворил растения, на пятый

— животных, а на шестой — первого человека

—

Адама. Затем поселил Адама в райском саду (Эдеме), а из его ребра сделал

первую женщину — Еву. Таким образом, Адам и Ева и есть прародители всех

людей на Земле, прародители человечества. В соответствии с библейскими

данными, все это произошло в 4004 г. до н. э. Креационистские

представления о мире и человеке постепенно стали приходить в

непримиримое противоречие с научными данными о природе и человеке. Это

началось в XVI в., когда польский астроном Николай Коперник (1473 -

1543) в своем труде «Об обращениях небесных сфер» (1543) провозгласил

гелиоцентрическую систему мира, совершив переворот в естествознании.

С выходом работ английского естествоиспытателя Ч. Дарвина) 1809 - 1882),

и прежде всего основного его труда «Происхождение видов путем

естественного отбора» (1859), началось стремительное распространение

эволюционной идеи для научного объяснения всех сфер реальности

(органического и неорганического миров, человеческого общества и

социальных институтов, языка и человеческой культуры). В результате

христианский креационизм вступил в полосу острейшего кризиса. В целях

спасения авторитета христианского вероучения многие теологи и

религиозные мыслители пошли по пути ассимиляции научных данных в

креационистскую систему христианского мировоззрения, создавая различные

варианты концепции теистического эволюционизма.

—

Адама. Затем поселил Адама в райском саду (Эдеме), а из его ребра сделал

первую женщину — Еву. Таким образом, Адам и Ева и есть прародители всех

людей на Земле, прародители человечества. В соответствии с библейскими

данными, все это произошло в 4004 г. до н. э. Креационистские

представления о мире и человеке постепенно стали приходить в

непримиримое противоречие с научными данными о природе и человеке. Это

началось в XVI в., когда польский астроном Николай Коперник (1473 -

1543) в своем труде «Об обращениях небесных сфер» (1543) провозгласил

гелиоцентрическую систему мира, совершив переворот в естествознании.

С выходом работ английского естествоиспытателя Ч. Дарвина) 1809 - 1882),

и прежде всего основного его труда «Происхождение видов путем

естественного отбора» (1859), началось стремительное распространение

эволюционной идеи для научного объяснения всех сфер реальности

(органического и неорганического миров, человеческого общества и

социальных институтов, языка и человеческой культуры). В результате

христианский креационизм вступил в полосу острейшего кризиса. В целях

спасения авторитета христианского вероучения многие теологи и

религиозные мыслители пошли по пути ассимиляции научных данных в

креационистскую систему христианского мировоззрения, создавая различные

варианты концепции теистического эволюционизма.

На этом, однако, история креационистского учения не завершилась. Парадоксальной особенностью развития современной цивилизации является то, что как раз в момент наивысшего взлета научно-технической мысли — в 70 - 80-е гг. XX в. — наибольшего размаха достигло и креационное движение в некоторых странах Западной Европы, и особенно в США. Это движение, возглавляемое религиозными фундаменталистами, имеет свой организационный центр в Институте креационных исследований при Колледже христианского наследства в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и свое теоретическое оформление в концепции так называемого научного креационизма. Представители этого течения претендуют на звание ученых-креационистов, отвечающих всем без исключения требованиям, предъявляемым к настоящим ученым, и убеждены, что их теория точнее соответствует научным представлениям и лучше объясняет научные факты, чем теория эволюции. При этом исходные методологические принципы «научного креационизма» неизменно включают в себя основные догматические положения христианского вероисповедания. К ним, в частности, относятся: 1) положение о том, что Библию как слово Божие следует воспринимать в виде авторитета по всем вопросам, по которым в ней имеются сведения; 2) положение о том;, что библейское повествование о сотворении мира — не миф или аллегория, а боговдохновенное историческое событие, а потому любая научная гипотеза, претендующая на объяснение происхождения Вселенной, Земли, жизни и человека, должна проверяться на соответствие тексту Библии, а не наоборот.

Гносеологическим источником и питательной средой «научного креационизма» служат трудности современной науки в решении таких ключевых проблем, как природа Большого взрыва, происхождение жизни человека, человеческого языка, сознания и самосознания, и вообще природа быстрых, скачкообразных качественных изменений в процессах эволюции материи и человеческой культуры, в частности, проблема соотношения макро- и микроэволюционных изменений в развитии живой природы на Земле и многое, многое другое.

Суть антропного космологического принципа (АКП) состоит в утверждении наличия взаимосвязи между физическими характеристиками видимой Вселенной и существованием в ней наблюдателя. В роли наблюдателя может выступать как неодушевленный объект (прибор), так и любое биологическое существо (например, человек).

|

Сразу после появления формулировок принципа, данных Картером и другими исследователями, в научном сообществе началась жесткая дискуссия о его статусе в структуре современного научного и ненаучного знания. Обозначилось несколько научных позиций. К первой группе, с теми или иными оговорками, можно отнести значительную часть тех физиков (С. Хокинг, А. Линде и др.), которые полагают, что АКП является полезным и необходимым для самой науки, но они не преувеличивают его значения. Ко второй группе принадлежат противники принципа, полагающие, что АКП - не научный, а теистический принцип, наносящий науке вред (X. Пэгельс). |

||

|

|

|

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, живя в этом мире, хочет он того или нет, вступает в какие-то взаимоотношения с ним. Такие взаимоотношения человек выстраивает как с окружающими его людьми, так и с окружающей его природой. Однако отношения с природой не исчерпываются только общением с земной природой. Человек всегда задумывался над тем, какая связь существует между ним и Космосом в целом. Самые первые ответы на этот вопрос носили, как правило, религиозный характер. Люди наделяли Космос человеческими качествами. Так появился антропоморфизм, в котором человеческие свойства приписывали предметам и явлениям неживого мира. Согласно некоторым верованиям, сам Космос был порождением прачеловека. Развитие философии и науки стимулировало поиск ответа на этот вопрос без прямой опоры на религию. Древние греки обнаружили, что человек во многом подобен Космосу: как и Космос, он имеет трехчастное строение (Ум — Душа — Тело). Для многих древних народов представление о том, что Космос — Вселенная — обладает высшей ценностью, было неоспоримой истиной, и это отразилось в системе взглядов, получившей название космоцентризм. Человек уподоблялся Космосу. С появлением христианского учения и его широким распространением по всему миру начинало преобладать библейское утверждение, согласно которому вся сотворенная природа по своей ценности «ниже человека». Человек — высшая форма сотворенного, но выше человека — только Бог. Такая система взглядов получила название теоцентризм. В эпоху Нового времени развитие науки освободило земную природу и Вселенную от опеки Бога. Более того, основоположники новой науки выдвинули тезис, прямо противоположный библейскому: человек в природе не занимает и не должен занимать привилегированного положения. Как Земля не является центром Вселенной (открытие гелиоцентрической системы мира Николаем Коперником в 1543 г.), так и человек своим существованием не накладывает никаких ограничений на физические законы, которым они подчиняются (предполагалось Галилео Галилеем). Однако дальнейшее развитие науки, особенно в XX в., все более приводило ученых к мысли о том, что все-таки какое-то «привилегированное положение» человек во Вселенной занимает.

Английский астроном А. Эддингтон предложил объединить все физические константы (постоянные величины) в одно математическое выражение — безразмерную величину:

g = Gm2/hc, (где G — гравитационная постоянная; h — постоянная Планка; с — скорость света; m — масса покоя элементарной частицы). Затем английский физик П. Дирак обратил внимание на получающиеся из этого соотношения так называемые Большие Числа. К ним относятся: средняя масса звезды ~ 1040 г, общее число нуклонов (ядер частиц) во Вселенной ~1080, полное время жизни замкнутой Вселенной ~1040 с и т. д. Дирак допустил, что такое совпадение не может быть случайным и должно соответствовать чему-то фундаментальному в природе — единому порядку. В 60-е гг. XX в. физик Р. Дикке установил, что случайное совпадение Больших Чисел оказывается неправдоподобным, если рассматривать все возможные значения времени жизни Вселенной. Он рассуждал так: если полагаться не на «случай», а на «единый порядок»Дирака, то следует прибегнуть к аргументу биологического свойства. Дело в том, что время жизни Вселенной ограничено существованием биологического наблюдателя, таким образом, его существование накладывает ограничения на возраст Вселенной. К моменту возникновения углерода - основы биологической жизни - Вселенная должна была быть достаточно «стара».

В 1957 - 1958 гг., независимо от Р. Дикке, российский ученый Г. М. Идлис привел аналогичные

аргументы: «Исходя из фактических данных о структуре наблюдаемой астрономической Вселенной, ученые стремятся вывести историю ее эволюции и закономерности происхождения галактик, звезд, Солнечной системы, Земли и, наконец, жизни вплоть до высокоорганизованных живых существ, обладающих мышлением и познающих природу.Интересно и принципиально важно поставить обратный вопрос: почему наблюдаемая нами часть Вселенной представляет собой расширяющуюся систему галактик, состоящих из звезд с обращающимися вокруг них планетами, на одной из которых обитаем мы? Нельзя ли решить этот вопрос из самого факта нашего существования? Другими словами, не являются ли основные черты наблюдаемой астрономической Вселенной простым следствием того, что перед нами не произвольная часть бесконечной в своем многообразии Вселенной, а такая конкретная конечная область ее, в которой жизнь заведомо имела возможность возникнуть и существует в настоящее время налицо?

Целью настоящей работы и является попытка последовательного решения этой проблемы: почему окружающий нас мир таков, как он есть? Философское значение соответствующих результатов заключается в обосновании того, что некоторые наблюдаемые закономерности природы (например, дифференциация материи на космические тела типа Галактики, звезд и планет, красное смещение внегалактических туманностей) должны быть, вообще говоря, типичными для обитаемых областей Вселенной (в пространстве и времени), в то время как для всей Вселенной в целом эти закономерности могут и не быть типичными».

|

|

|

|

Если у Платона боги создают человека - его тело и душу - по подобию Космоса, то, согласно АКП, все произошло наоборот: Вселенная была «тонко подогнана» к появлению человека. Но такой оборот соответствует вывернутому наизнанку теокосмо- центрическому миру. |

Суть антропного принципа, сформулированного Г. М. Идлисом из Института истории естествознания РАН в 1958 году, в следующем: Вселенная такова, какой мы ее видим, поскольку в ней существуем мы, то есть наблюдатели, способные задаться вопросом о свойствах Вселенной. |

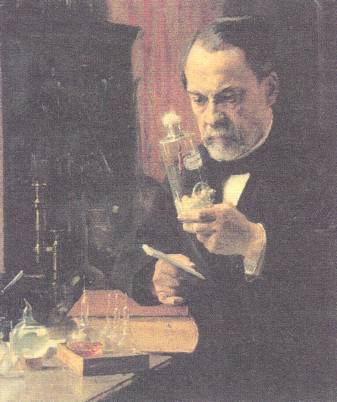

Знаменитый французский ученый Луи Пастер. Основоположник современной микробиологии и иммунологии |

Фактически Идлис и Дикке обосновали слабый антропный принцип, который формулируется следующим образом: «Наше положение во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием в качестве наблюдателей».

В 1973 г. Б. Картер предложил следующую формулировку так называемого сильного антропного принципа: «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные постоянные, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей». Картер вводит «долженствование» в устройство физической Вселенной, что и является слишком сильным требованием. Кроме «сильной» и «слабой» формулировок антропного принципа, существуют еще две. Одна (третья) принадлежит Дж. А. Уилеру и связана с интерпретацией квантовой космологии. Если допустить, что Вселенная рождается из вакуума, то она может рассматриваться как квантово-механическая система, т. е. ее поведение можно описать как поведение «частицы». Однако при таком описании Вселенной возникает парадокс: если существование всей Вселенной не зависит от времени (согласно волновой функции), то почему наблюдаемая нами Вселенная от времени зависит? Дело в том, что по отношению ко всей Вселенной нет внешнего наблюдателя, по часам которого она бы изменялась. Когда же мы наблюдаем Вселенную, то фактически разбиваем ее на две части: на наблюдателя с часами и на все остальное. Иными словами, наблюдая Вселенную, мы, по существу, сводим характеристики всей Вселенной к той ее части, в которой находимся сами. Стало быть, это мы способствовали ее появлению, т. е. участвовали в ее возникновении. Это и позволило Уилеру выдвинуть антропный принцип участия (PAP — Participatory Anthropic Principle).

|

Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки и заблуждения исходят из людей. Гёте. |

Четвертая из наиболее известных формулировок принадлежит Ф. Типлеру: «Во Вселенной должна возникнуть разумная обработка информации, а однажды возникнув, она никогда не прекратится». Это финалпстский антропный принцип.

Однако помимо физических, космологических и богословских интерпретаций АКП, имеет место и философское объяснение. Суть его состоит в следующем: АКП оказывается встроенным в рамки строго определенного типа европейского мировоззрения. Дело в том, что АКП не только ограничивает допустимый набор теорий со строго заданными параметрами начальных условий, но и накладывает ограничения на определенный тип мировоззрения, или, как говорят в философии, — рациональности. Это означает, что, во-первых, не только физическая Вселенная должна быть Вселенной определенного типа, т. е. должна быть совместима, говоря словами Дикке, с «существованием физиков», но, во-вторых, и человеческая история — эволюция человеческой (уже европейской) рациональности — должна допустить существование такого и только такого пути, который бы привел к появлению типа мировоззрения, в котором АКП является осмысленным. Тогда получается, что в АКП неявно содержится антропный исторический принцип, накладывающий ограничения на человеческую историю, европейскую духовную культуру, предполагая, что ее эволюция происходила в строго определенном направлении.

|

Некоторое возрождение неантропоцентрического подхода в современной космологии можно было бы увидеть в признании корреляции между свойствами наблюдателя и свойствами Вселенной, высказанное А. Линде. Корреляция не предполагает причинно-следственной связи между Космосом и человеком, но допускает предустановленный порядок, в котором Космос и человек изначально подобны. |

|

|

При таком взгляде на проблему АКП оказывается неявным следствием антропного исторического принципа, и, следовательно, корень проблем заключается прежде всего не в совпадении Больших Чисел и (или) причине такого совпадения, которое должно иметь чисто физическую природу, а в антропоцентризме. Ведь факт физико-химического подобия свойств наблюдателя и свойств Вселенной сам по себе является тривиальным, так же как тривиально качественное подобие части организма его целому. Следовательно, вопрос не в том, что наука в лице физики и космологии в XX в. «вдруг» переоткрыла для себя это «подобие», а в том, с позиций какого мировоззрения это подобие получает свое объяснение: с точки зрения признания подобия человека и Вселенной (космический принцип Платона) или с точки зрения антропоцентризма? В действительности АКП как мировоззренческая позиция является завершением той самой ветви европейского мышления, которая сначала разрушила цельный органический Космос, а затем, сделав его самоутвержденным и по-своему истолковав христианское положение о человеке как венце природы, вывернула мир наизнанку, следствие назвав причиной.

Ч

еловек, с одной стороны, будучи одним из биологических видов и возникнув в результате эволюции, подчиняется общим законам природы (закону эволюции — от простого к сложному и т. д.), а с другой стороны, над его биологической основой надстраивается особый социальный и культурный мир, в котором только и может разворачиваться жизнедеятельность индивида. Таким образом, человек — существо биосоциальное.

|

В книге Ибн Туфайля «Повесть о Хайи ибн Якзана» рассказывается о том, как на необитаемом острове появился младенец Хайи - Живой. Но, по сути, это история о появлении индивида разумного. Существует две версии рождения Хайи. Согласно одной из них, он возник из глины, но не вследствие акта творения, а в результате самозарождения. Первоначально Хайи (как и Маугли) не отличал себя от животных. Со временем он стал все глубже постигать окружающий мир и осознал свое уникальное I место в нем.

В греческой мифологии сфинкс - чудовище, имеющее голову человека и туловище льва, является еще одной догадкой о биосоциальном составе человека, «двойственности» его природы.

|

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ биологического и социального в человеке уходит корнями в глубокую древность, хотя сами термины «биологическое» и «социальное» вошли в культурный обиход относительно недавно, примерно с середины XIX в. Первоначально человек не выделял себя из мира природы как нечто уникальное. Более того, сама природа, ее отдельные «элементы» (земля, вода, животные и т. д.) одушевлялись человеком.

Об этом свидетельствуют мифы практически всех народов. Уже в глубокой древности выработались представления, согласно которым человека отождествляли с микрокосмом, т. е. маленьким миром, подобным (в смысле богатства и разнообразия) большому миру — макрокосму. И хотя за человеком признавались некоторые, только ему присущие особенности (например, способность к ремеслу, поэтическому творчеству и т. п.), люди считали себя естественной составной частью природы. Недаром величайший древнегреческий философ Аристотель (384 - 322 до н. э.) дал следующее определение: «Человек — это политическое животное».

|

Согласно древнегреческой мифологии кентавры - дикие существа, полулюди-полукони. В произведениях эпохи Возрождения кентавры выступали носителями греха, олицетворением животных страстей. |

|

|

|

|

|

Эволюция человеческого рода, по Ч. Дарвину. |

На снимке: знаменитый кентавр Вульчи из туфа. Рим. 59 г. до н. э. |

Коренной переворот в понимании данной проблемы принесло с собой христианство. В Библии сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, наделил его свободной волей. Человек как «венец творения» возвысился над всем тварным миром. Постепенно в европейской культуре сформировался и возобладал антропоцентристский взгляд на мир, согласно которому человек рассматривался высшей I разумеется, после Бога) ценностью в Мироздании, своеобразным мерилом всех его проявлений: собственно человеческое доминирует в людях над природным. Наиболее характерным выражением подобных взглядов стала возникшая в Новое время концепция человека как «табула раза» (от лат. tabula rasa — чистая доска). Суть ее заключается в том, что в момент рождения сознание человека абсолютно свободно от каких- либо представлений об окружающем мире и от способностей ориентироваться в нем. Все это дают ему опыт, воспитание, а в более широком плане — социальная среда.

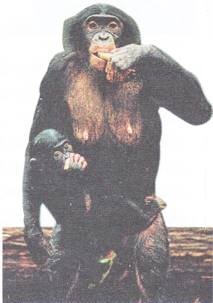

В XIX в. в связи с бурным развитием естественных и социальных наук (биологии, антропологии, психологии, социологии и т. д.) вопрос о природе человека стали рассматривать именно во взаимосвязи биологического и социального. Ч. Дарвин, разработавший теорию «происхождения видов путем естественного отбора», прямо не утверждал, что эволюционными предками человека являются высшие приматы. Однако некоторые его ученики и последователи уже делали вывод о происхождении вида Homo sapiens (человек разумный) от обезьяны, о решающей роли биологических факторов не только в возникновении человеческого сообщества, но и в общественной жизни (где также действуют естественный отбор, межвидовая борьба и т. д.). Представители социологии и психологии, напротив, подчеркивали, что деятельность людей подчиняется не природным, а особым социологическим и психологическим законам.

Новый мощный импульс в раскрытии роли биологических факторов дало в XX в. развитие генетики. Полученные ею результаты можно свести к двум принципиально важным положениям: а) особенности человека как биологического вида имеют наследственную природу; б) основной единицей передачи наследственной информации является ген, а основным механизмом изменчивости — мутация генов. Разные ученые интерпретируют эти положения прямо противоположным образом. Одни специалисты считают, что поведение человека предопределено генетически. Другие полагают, что влияние биогенетических факторов заканчивается там, где «начинается» действие социальных. Как бы там ни было, сегодня вряд ли кто станет отрицать роль генов в формировании человеческой природы. В частности, наблюдение за однояйцевыми близнецами (т. е. генетически идентичными существами), которые сразу после рождения были разлучены, воспитывались в совершенно разных условиях и не вступали друг с другом в контакты, дало удивительные результаты. Например, сестры, не встречавшиеся друг с другом с рождения, пришли на первую встречу практически в одинаковых нарядах. Другие две сестры, также не видевшиеся друг с другом, носили одинаковое число колец.

Два брата, как оказалось, женились примерно в одном и том же возрасте на девушках с одинаковыми именами. У каждого родился сын, и они назвали их именами, близкими по звучанию.

|

С анатомо-физиологической точки зрения человек мало чем отличается от других животных. Точнее, у представителей вида Homo sapiens нет ни одного органа, которого бы не было у других животных (скажем, мозг курицы сильно отличается от человеческого мозга, но это тоже мозг). Есть только одно исключение: ни одно животное не обладает мягкой мочкой уха. Правда, выводить из этого факта все особенности человека не следует.Воздвигнутое человечеством в ходе тысячелетий монументальное здание культуры и цивилизации кажется сегодня если не очень совершенным, то, во всяком случае, самодостаточным. Не стоит забывать, однако, что здание стоит на хрупком, но единственно возможном для нас фундаменте - природно-биологическом. Первичные биологические потребности человека (пища, безопасность, самосохранение, продолжение рода) «культурно» оформлены. Добывание и потребление пищи подчинено определенным, меняющимся со временем правилам. Возник институт семьи, в рамках которого происходит воспроизводство человека. На базе этих «первичных» потребностей в ходе истории формировались все новые, более разнообразные потребности. Способы и формы их удовлетворения постепенно приобретали самостоятельность относительно людей, превращались в социальные и культурные институты, по законам которых и живут индивиды. |

||

|

|

|

|

|

Семья слонов. |

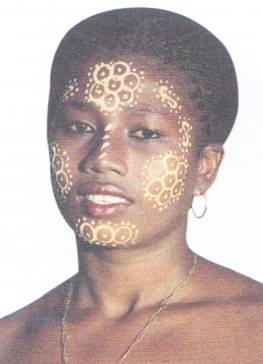

Житель Африки. |

Сначала человек передвигался с посохом по земле, затем изобрел колесо, автомобиль, ныне он активно передвигается и в воздухе на различных летательных аппаратах. |

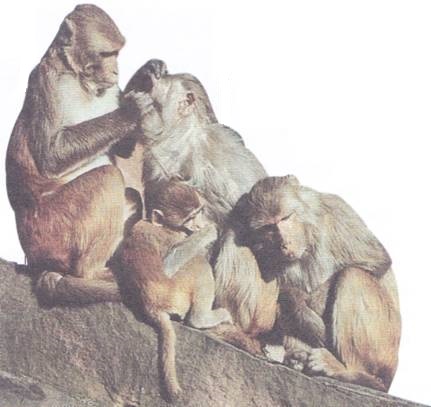

Свой оригинальный вклад в решение проблемы биологического и социального внесли этологи (этология — наука о поведении животных) и социобиологи. Программу «нового синтеза» (синтеза биологических и социальных наук в объяснении жизни общества

и человека) выдвинули социобиологи. В ходе изучения поведения так называемых социальных животных (к ним относятся биологические виды — от муравьев до приматов, организованные в сообщества различной степени сложности) было установлено, что многие формы жизнедеятельности и поведения, считавшиеся ранее присущими только человеку (альтруизм, разделение труда, семья и т. д.), можно встретить и у животных. Из этого факта социобиологи сделали вывод о том, что эволюционно основы социальной деятельности начали складываться еще до появления вида Homo sapiens. Критики подобного подхода, отдавая должное полученным в ходе исследования фактам, отмечали, что социобиологи некорректно использовали понятия: для объяснения поведения животных они взяли из общественных наук термины в их традиционном понимании, а затем эти термины, уже с иной смысловой нагрузкой, перенесли на общество и человека.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что человек — существо биосоциальное. Это результат биологической эволюции, идущей в направлении усложнения системы регуляции организма и адаптации (приспособления) его к окружающей среде, что позволяет представителям вида Homo sapiens выживать не за счет усиления органической сопротивляемости внешним воздействиям, а благодаря усложнению стратегий выживания — форм поведения.

Взаимодействие биологического и социального в человеке получило в современной науке название генокультурной эволюции.

Важнейшее, фундаментальное проявление упомянутого свойства человека как биологического вида — способность выдвигать цели, выходящие за пределы удовлетворения биологических потребностей.

Человек, в отличие от всех других живых существ на Земле, представляет собой не только организм, но и личность, а человеческое сообщество — социум. Конечно, и животная популяция, и социум обязательно решают главную жизненную задачу — самосохранение.

Однако для животной популяции она сводится к задачам сохранения жизни большинства своих членов и воспроизводства и сохранения потомства — и все. А для социума, кроме этого, не менее важна и задача сохранения себя как определенной целостности, владеющей своей культурой.

Антропология (от греч.

anthropos — человек и logos — слово, учение) — наука о человеке. Изучая столь сложное явление природы, как человек, антропология содержит в себе множество аспектов и граней, определяемых целью исследования. Существуют философская антропология, религиозная, культурная, физическая и другие ее направления. И хотя само это понятие появилось еще на заре европейской культуры в трудах древнегреческого ученого Аристотеля, смысл и значение антропологии непрерывно пересматриваются и уточняются вплоть до нашего времени.

|

Уже более 100 лет в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова существует музей антропологии. Базой для его основания послужила Антропологическая выставка 1879 г., устроенная Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии. До 1923 г. бессменным директором музея был видный русский ученый Д. Н. Анучин (1843 - 1923). Экспонаты музея использовали как в ходе учебного процесса, так и для проведения научных исследований по антропологии и смежным дисциплинам. Его развитию и пополнению способствовали как исключительные заботы директора Д. Н. Анучина, так и частные пожертвования и дарения. Безвозмездную помощь музею оказывали Н. Н. Миклухо-Маклай, И. М. Сеченов, Ф. Я. Кон и другие выдающиеся ученые. |

||

|

|

|

|

|

Так, по мнению ученых-антропологов, выглядел наш предок —- питекантроп. На снимке: реконструкция питекантропа из Дарвинского музея (Лондон). |

Ранняя антропология была полна предрассудков. Френология — предсказание судьбы по строению черепа, облеченная в наукообразную форму, давала заработок шарлатанам. |

Группа археологов за работой на стоянке Ла Бри в Лос-Анджелесе (США). Благодаря этим раскопкам было открыто самое богатое в мире захоронение ископаемых остатков. |

Долгое время человек был предметом глубоких, но преимущественно умозрительных мифологических и религиозных размышлений, а также художественно-поэтических произведений. О возможности создания научной антропологии всерьез заговорили лишь в XVIII в. философы-просветители (Д. Юм в Англии и Ж. Д'Аламбер во Франции и др.). Однако только с появлением трудов великого английского естествоиспытателя Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 г. и «Происхождение человека и половой отбор» в 1871 г. идея создания научной антропологии стала приобретать реальные очертания. К этому времени сформировались такие социально-гуманитарные науки, как лингвистика, социология, этнография, психология и др. Формирование научной антропологии шло по двум, долгое время не пересекавшимся между собой направлениям: 1) создание антропологии как биологической науки, занимающейся изучением происхождения человека как биологического вида, его развитием и популяцией (в пространстве и времени), и 2) создание антропологии как науки гуманитарной, которая бы исследовала духовную жизнь человека в прошлом и настоящем в составе различных социальных групп и этнических образований. (В последнее время это направление стали обозначать термином «культурная антропология».)

Во второй половине XX в. вновь возрос интерес к проблеме человека и наметился процесс дифференциации исследований в этой области. Появились популяционная, социальная, политическая и даже поэтическая антропология. Сложились предпосылки для создания антропологии как единой комплексной науки о человеке. «Антропология ставит перед собой цель познать человека вообще, охватывает этот вопрос во всей его исторической и географической полноте. Она стремится к познаниям, применимым ко всей совокупности эпохи эволюции человека, скажем, от гоминид до современных рас. Она тяготеет к положительным и отрицательным обобщениям, справедливым для всех человеческих обществ — от большого современного города до самого маленького меланезийского племени», — писал французский социолог и этнограф К. Леви-Строс. В нашей стране аналогичную задачу разрабатывал в своих трудах академик И. Т. Фролов. По его инициативе в 1992 г. был создан первый в мире Институт человека Российской академии паук для разработки методологических основ исследования человека как комплексной проблемы современной науки.

Важнейшее направление деятельности института — разработка проблем человеческого потенциала России (человеческий потенциал включает в себя телесное и душевное здоровье человека, его способность к семейной жизни и воспитанию детей, знания и профессиональную квалификацию, культурно-ценностные ориентации, психологические умения и навыки общения, способность адаптироваться к окружающему социальному миру).

Загадка происхождения человека волнует людей с незапамятных времен. Серьезное научное исследование этой тайны началось только во второй половине XIX в. Впоследствии родилась даже специальная наука — антропология (от греч.

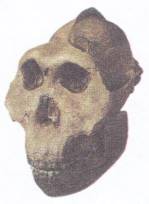

anthropos — человек), изучающая историю происхождения и эволюции человека. В результате научных изысканий ученые разных стран установили основные этапы развития человека как биологического вида, хотя многое еще полностью не разгадано.В 1924 г. на территории Южной Африки во время земляных работ был найден череп неизвестного существа. Ученые из университета Витватерсранд (ЮАР) определили, что череп принадлежит человекоподобной обезьяне. Ископаемый гоминид получил название «австралопитек», что в буквальном переводе означает «южная обезьяна». Так был установлен древнейший предшественник человека.

|

Более 2 млн лет - таков возраст этого черепа, найденного в Африке. |

|

|

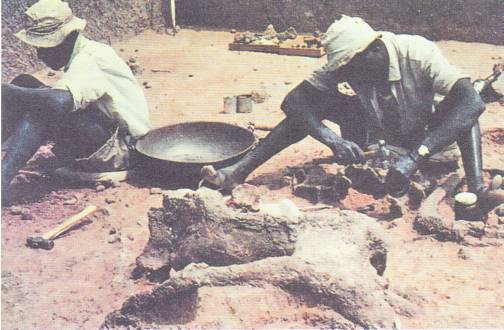

Танзания. Олдувайское ущелье. При раскопках археологи обнаружили следы гоминид - двух взрослых особей и ребенка. По форме отпечатков ступней установлено, что гоминиды были уже прямоходящими существами. |

||

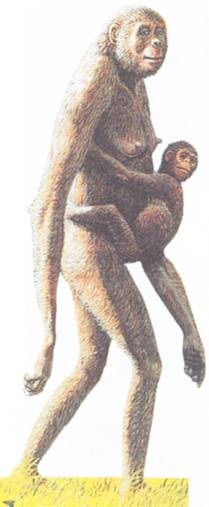

На сегодняшний день известны останки более сотен индивидов австралопитековых форм, найденных на территории Южной и Восточной Африки. Некоторые исследователи не исключают того, что австралопитеки могли встречаться и в регионах Старого Света. Главная часть останков африканских австралопитеков датируется периодом от 4 до 1,5 млн лет назад. Что собой представлял австралопитек и какой образ жизни он вел?

Это было двуногое существо с малым мозгом и очень крупными зубами, покрытыми толстой эмалью. Строение тазового пояса убедительно указывало на прямохождение австралопитеков, причем сформировалось оно у примата уже около 4 - 3,5 млн лет назад. Мозг австралопитеков имел объем от 300 до 570 см3. Жили они в природных условиях, которые напоминали современные саванны Африки, небольшими кочевыми группами в 20 - 30 особей, изготовляли самые примитивные орудия из костей и рогов для охоты, разделывания туш. Австралопитеки относятся к самому раннему этапу становления человека. По данным приматологии, основным типом объединения у австралопитеков были достаточно постоянные многосамцовые группы с развитой системой отношений и нежесткой иерархией. Они обучали детенышей, передавали навыки и опыт. Объединения в сообщества приводили к развитию общения. Предполагается, что у австралопитеков существовал жестовый язык. Возможно, у них уже формировались первые акустические сигналы, несущие смысловую нагрузку. Период существования австралопитеков закончился, по мнению ученых, около 1,5 млн лет назад.

|

|

|

Стоянка, обнаруженная в Олдувайском ущелье, была обустроена древними людьми более 800 тыс. лет назад,В этом месте сохранились различные каменные орудия и скелет убитого зверя. |

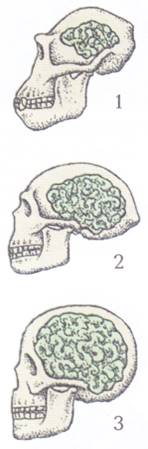

В ходе эволюции масса мозга у высших приматов увеличивалась: 1 - череп шимпанзе; 2 - череп австралопитека; 3 - череп современного человека. |

Первые люди, по данным антропологии, появились на Земле около 2,5 - 2 млн лет назад. Какое-то время они сосуществовали с австралопитеками. Большинство исследователей называют первого человека «человек умелый».

Впервые его останки, имеющие возраст 2 - 1,7 млн лет, были обнаружены в древнейшем слое Олдувайского ущелья (Танзания). Наибольший интерес для истории представляет находка останков «человека умелого» с восточного берега озера Туркана (Кения): рост — около 160 см, емкость черепа 727 см3. Возраст этой находки — 1,9 млн лет.

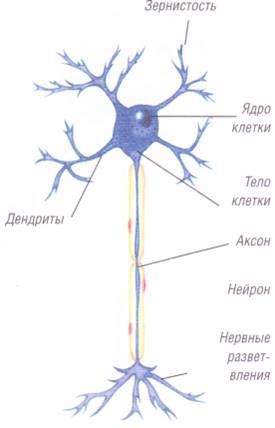

По такому важному признаку, как развитие мозга, «человек умелый» значительно превосходил австралопитеков. Емкость его черепа в среднем составляла 645 - 660 см3. Предполагается, что у первого человека уже сложилась в головном мозге структурная основа для появления зачатков звуковой речи. В 1959 г. были открыты первые примитивные каменные орудия, изготовленные при помощи пяти-шести грубых сколов рабочего края. Противоположный конец сохранял естественную округленность и использовался как рукоятка. Эта самая древняя каменная орудийная культура была названа олдувайской, по названию ущелья.

|

|

|

Австралопитек. |

Эжен Дюбуа (1858 - 1940) совершил две морские экспедиции в Индонезию: сначала на о. Суматра, затем на о. Ява. В результате последнего путешествия был найден скелет питекантропа. |

В отличие от мест обитания австралопитеков, в Олдувае найдены останки древнейших жилищ первых людей. Всего обнаружено около 20 домов-баз, возможно представляющих охотничьи стоянки. Скорее всего, «человек умелый» был хорошим охотником, а охота, как известно, способствовала развитию коллективной деятельности, общения. Большое значение для выявления картины эволюции человека имела находка, сделанная голландцем Э. Дюбуа на острове Ява. Вдохновленный предположением ученых о существовании «переходного звена» между человекоподобной обезьяной и человеком, так называемым питекантропом (отгреч.

pithekos — обезьяна, anthropos — человек), Дюбуа отправился в Юго-Восточную Азию и обнаружил в 1891 - 1892 гг. в долине реки Соло у деревни Триниль черепную крышку, бедренную кость, третий коренной зуб. Реконструировав по найденным фрагментам скелет, он установил, что рост существа составлял 170 см. Черепная коробка выглядела следующим образом: лоб низкий, покатый, с надглазничным валиком, затылочный отдел уплощен сверху, емкость черепа около 900 см3. Дюбуа назвал свою находку «обезьяночеловек прямоходящий». Так было установлено переходное звено между обезьяной и человеком.В 20-е гг. XX в. в пещере Чжоукоудянь, недалеко от Пекина, были обнаружены останки 44 особей обоего пола и разного возраста. Эту группу древних людей ученые назвали синантропами (китайский человек). Питекантропы и синантропы получили видовое определение «человек прямоходящий». Установлено, что питекантропы жили от 1 млн лет до 500 тыс. лет назад, а синантропы — 360 тыс. лет. Откуда же взялись питекантропы и синантропы в Юго-Восточной Азии? На сегодняшний день большинство исследователей склоняются к мнению об африканской прародине «человека прямоходящего». Ряд находок, сделанных в Африке, подтверждает это предположение. Вероятно, около 1 млн лет назад «человек прямоходящий» впервые вышел за пределы африканского континента и начал заселять Старый Свет. В это время он появился в Грузии, Испании, Китае. Предполагают, что миграция «человека прямоходящего» была вызвана миграцией дичи. Именно это обстоятельство послужило толчком для переселения человека из тропиков в другие регионы.

|

Африка. Знаменитое Олдувайсков ущелье. Именно здесь были впервые обнаружены останки самых древних предков человека, известных ученым. |

По сравнению с «человеком умелым» древний человек имел более крупные размеры тела (160 - 170 см) и емкость черепа (1029 см3).

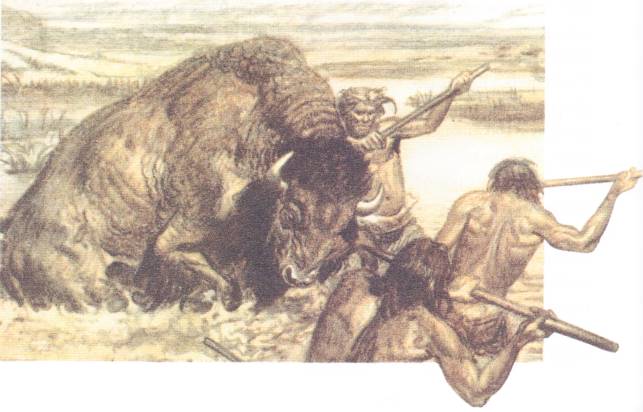

В период существования питекантропа климат на Земле постепенно ухудшался. Похолодание вело к перестройке ландшафта и фауны. Теплолюбивые животные и растения вымирали. Под влиянием этих перемен изменялось и поведение питекантропа. Охота на крупных животных (слонов, носорогов, бизонов, лошадей) требовала развития более мощных каменных орудий и сплоченности коллектива. Деятельность «человека прямоходящего» привела к появлению новых типов орудий — ручного рубила и колуна. Культура изготовления этих орудий была названа археологами «ашель» (по названию предместья во Франции). Ручное рубило — крупное массивное орудие (до 35 см) из куска камня — чаще всего имело один заостренный конец и два продольных массивных лезвия. Общая форма овальная или миндалевидная. Нередко второй конец оставался необработанным. Ручное рубило — первое орудие, имеющее постоянную форму, что говорит о наличии элементов мышления у древних людей. Каменные орудия служили для разнообразных операций — резания, скобления, рубки. В качестве материала для изготовления орудий использовали в основном кремний и кварц. Камень держали в одной руке, а. отбойник — в другой, руки находились на уровне груди, и обработку камня производили на весу. После каждого удара делалась пауза. Чтобы найти новую точку для удара, рука тщательно ощупывала рельеф камня; при этом развивалась ее познавательная функция. При зажиме предмета на весу удлинялись первые и вторые лучи пальцев кисти, зажим становился более точным. Каждое действие руки, каждая операция с камнем отражались в мозгу, способствуя развитию абстрактного мышления.

|

Историю развития древнего человека изучают методом детального и всестороннего исследования так называемого культурного слоя. Он образуется на месте поселений (стоянок) в результате разнообразной хозяйственной деятельности людей. Этот слой насыщен всяческими предметами, созданными человеком: каменные и костяные орудия, кухонные принадлежности, остатки жилищ, предметы быта и т. д. Археологические местонахождения подразделяют на переотложенные и непереотложенные. Непереотложенные фиксируют место и время захоронения. Здесь фиксируются, иногда в мало измененном виде, многие особенности устройства стоянок - жилищ, очагов и т. д. Переотложенные культурные слои - те, которые возникли в ходе разрушения и смещения непереотложенных. Несмотря на существенную «потерю информации», переотложенные культурные слои также представляют большую ценность для научных изысканий. |

|

|

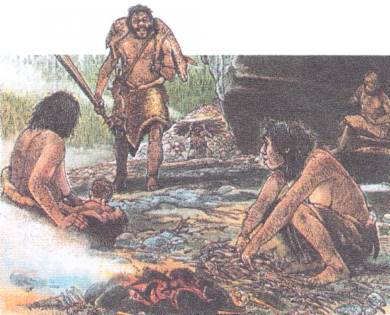

По сравнению с ранними гоминидами охота у древнего человека отличалась большей сложностью. Они, вероятно, охотились группой. Стратегия охоты была разнообразной. Так, в Африке в Олдувайском ущелье были найдены кости ископаемых быков в окаменелом слое ила. Возможно, использовался загонный прием охоты, при котором ловушкой служила трясина. Удалось обнаружить кратковременные лагеря и долговременные базовые стоянки охотников со сложным хозяйством. При раскопках в Ницце (Франция) обнаружены следы того, что древний человек многократно возвращался на место стоянки. Там были найдены жилища и следы кострищ. Освоение целенаправленного использования огня — одно из важнейших достижений человечества. Так, судя по остаткам кострища, древние люди 360 тыс. лет назад умели сохранять и использовать огонь. С помощью огня они могли защищать стоянки от холода, обрабатывать пищу, отпугивать хищников. Вероятно, «человек прямоходящий» обладал способностью к абстракции и мог обозначать звуками предметы и т. д.

Термин «неандертальцы» происходит от названия одного из первых местонахождений ископаемого человека в Европе, открытого в 1856 г. в долине реки Неандерталь близ г. Дюссельдорфа (Германия). Неандерталец был наиболее распространенным вариантом гоминид, жившим примерно от

100 до 30 тыс. лет назад. Прежде всего это классические, преимущественно западноевропейские неандертальцы. Неандертальцы жили в эпоху последнего, Вюрмского оледенения (от 70 до 11 тыс. лет назад), населяли в основном приледниковую зону Европы — Альпы. Особенно много останков ископаемых людей найдено на территориях Франции, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Югославии и др. Неандерталец был уже более приспособлен к суровым условиям при- ледниковой зоны: рост у мужчин в среднем составлял 160 - 163 см, сильное развитие имела мускулатура. Мозг неандертальца довольно крупный, его объем нередко превышал средний для современного человека (1500 - 1600 см3).В период существования неандертальцев в Европе широко распространилась основная культура орудийной деятельности, названная археологами «мустье» (по названию грота Ле Мустье во Франции). Они изготавливали разнообразные наконечники, скребла, скобели и т. д. Стоянки неандертальцев, согласно археологическим исследованиям, располагались в открытых местностях или в пещерах и гротах и подразделялись на долговременное жилье с сохранением огня (с очагами), кратковременные охотничьи стоянки и мастерские по изготовлению орудий. В отличие от питекантропа, охота у неандертальцев была их постоянной деятельностью. Они охотились на крупных животных: мамонтов, пещерных медведей, волков, оленей, баранов, носорогов. Имеются предположения о существовании культовых ритуалов, связанных с охотой, у неандертальского человека. Наиболее известным примером магического ритуала является культ медведя в одной из пещер Швейцарских Альп на высоте 2400 м. Там был обнаружен «каменный ларь», заполненный черепами пещерного медведя. Коллективное возведение жилищ, сложные приемы охоты, длительные многоочаговые стоянки свидетельствуют об усложнении социальной организации и согласованных действиях у неандертальцев. Долговременное сосуществование на стоянках требовало развития дружелюбных форм социального поведения и взаимопомощи.

|

|

|

Кости диких зверей - частая находка на стоянках древних людей. Охота на животных составляла важнейшую часть их жизни. На снимке: кости слона, которые сохранились на одной из таких стоянок в Южной Европе. |

Первобытные люди для стоянок использовали пещеры. |

Приблизительно около 30 тыс. лет назад неандертальцы практически повсеместно исчезли. Биологическая эволюция Homo sapiens как вида в основном завершилась. С тех пор в скелете человека не обнаружено каких-либо новых существенных признаков.

Входе исторического освоения окружающего мира у человека изменялись, совершенствовались, приспосабливаясь к среде обитания, внутренняя организация и внешний облик. В результате сложилась уникальная система биологических свойств человека, физический облик приобрел устойчивые черты. Завершившийся процесс формирования

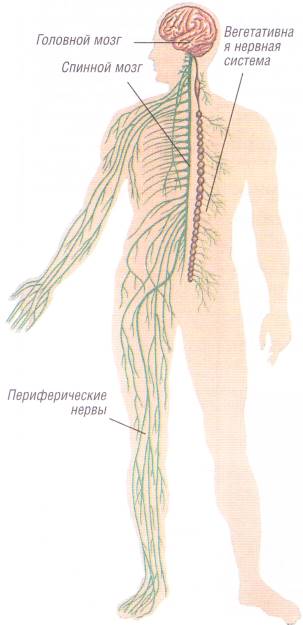

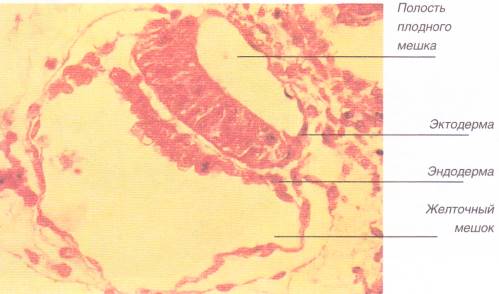

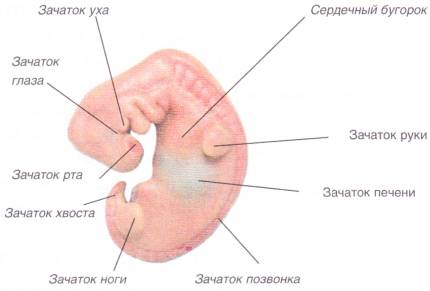

Homo sapiens позволил ученым установить определенные закономерности биологических основ жизнедеятельности человеческого организма.На протяжении уже длительного времени ученые наблюдают за биологическим развитием человека. Появилась такая отрасль знания, как возрастная антропология. Одно из основных ее понятий — онтогенез (от греч.

ontos — сущее и genesis — происхождение). Под этим научным термином понимают последовательные преобразования организма от зачатия до окончания жизненного цикла. Ученые установили характерные особенности в процессе онтогенеза. К ним относятся необратимость, постепенность, цикличность, разновременность, эндогенность, индивидуальное разнообразие. В чем суть этих закономерностей? Необратимость. Человек не может вернуться к тем особенностям строения, которые проявлялись у него на предыдущих стадиях развития.

|

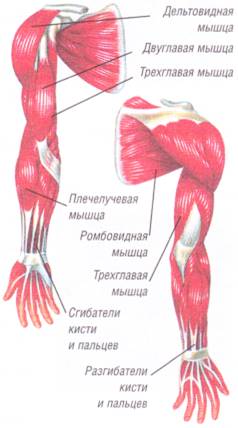

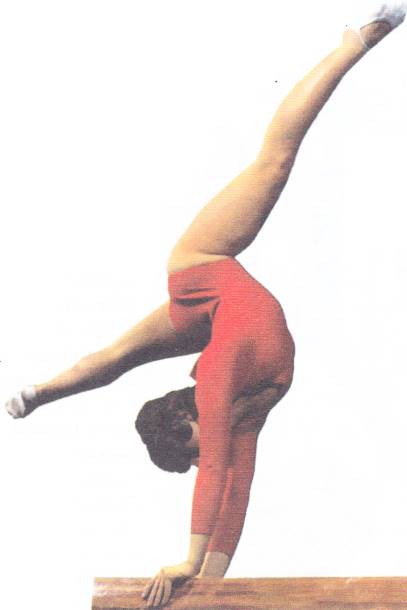

Еще в древности художники и скульпторы стремились воспроизвести идеальный тип человеческого тела, найти каноны пропорционального сложения. Ныне известны эта каноны (их более 100) мастеров античности и эпохи Возрождения. В основе каждого канона лежит модуль - единица меры, за которую принимался размер какой-либо части тела, например высота головы, длина среднего пальца, длина позвоночного столба и т. д. Наиболее известным и признанным считается канон, созданный знаменитым скульптором Древней Греции Поликлетом из Аргоса (2-я пол. V в. до н. э.). Он за основу взял древнеегипетский канон, Представление об этом каноне дает известная статуя «Дорифор» (или «Копьеносец»), Лицо статуи составляет 1/10, голова - 1/8, стопа - 1/6 длины тела. Голова вместе с шеей по длине равны столе. Микеланджело, Леонардо и другие деятели Возрождения создали новые каноны красоты. Один из них брал за основу окружность грудной клетки. Если ее принять за 100 см, то при идеальных пропорциях талия должна составлять 75 см, окружность таза - 90 см, шеи - 38 см, бицепса - 36 см, предплечья - 30,5 см, бедра - 60 см, голени - 40 см. |

||

|

|

|

|

|

Многие граждане Древней Греции выделялись атлетической одаренностью, среди них спартанский царь Леонид, македонский царь Филипп, сын его Александр. А имена таких атлетов, как Пифагор, Гиппократ, Сократ, Платон, Аристотель, Софокл, Еврипид, известны как имена людей, обогативших мировую культуру. В основу классической воспитательной системы эллинов была положена идея о гармоничном развитии человека. Справедливо считалось, что люди должны быть совершенны как духовно, так и физически. Платон называл «хромым» каждого, у кого развитие разума отставало от развития тела, и наоборот. А Перикл говорил, что не мог бы доверить даже самую ничтожную государственную должность человеку, который свое интеллектуальное совершенство не дополняет физическим. |

||

Постепенность. Человек проходит в процессе своего роста ряд этапов, которые идут последовательно один за другим. При нормальном развитии организм не может пропустить какой-либо из этапов. Так, прежде чем появятся постоянные зубы, должны прорезаться и выпасть молочные. Цикличность. У человека существуют периоды активизации и торможения роста. Первый наблюдается до рождения и в начальные месяцы жизни, затем идет активизация роста в 6 - 7 лет и новый, наиболее заметный, ростовый скачок в 11 - 14 лет. Установлена также сезонность ростовых процессов. Дети летом вырастают, а осенью обычно набирают в весе. Разновременность (гетерохрония). Она проявляется в том, что на начальных этапах развития человека формируются наиболее важные, жизненно необходимые системы. Прежде всего созревает мозг, уже к 7 - 8 годам он достигает «взрослых» значений. Разновременность сказывается и в изменениях пропорций тела с возрастом. Так, выявлено, что нижние конечности длиннее верхних потому, что на ранних стадиях внутриутробного развития скорость роста нижних конечностей выше, чем верхних.

Эндогенность. Суть эндогенности в том, что благодаря наличию в организме регуляторных механизмов (центральная нервная система, эндокринные железы) развитие человека удерживается в определенных рамках.

Например, при нормальном развитии у мальчика в 10 лет не могут начать расти усы и борода.

Индивидуальное разнообразие. Каждый человек по своим внешним данным уникален; разнообразна и динамика биологического развития человека. Многообразие динамики зависит от наследственности, от условий социальной, психологической среды, в которой находится индивид.

Человек — настолько общественное существо, что особенности его биологического развития часто определяются социально-экономическими факторами, хотя нередко и опосредованно. Дети из более обеспеченных слоев населения по некоторым метрическим признакам опережают своих сверстников на протяжении всего развития. Как показали результаты многолетних наблюдений, существует явная связь длины тела детей со средним доходом в семье, числом членов семьи и уровнем образования родителей.

«Вам не дашь вашего возраста!..», «Он выглядит старше своих лет»... Мы часто произносим в повседневной жизни эти фразы, не подозревая о понятии «биологический возраст». А в данном случае именно он сравнивается с возрастом паспортным. Биологический возраст также называют возрастом развития: он отражает темпы индивидуального роста, созревания, старения организма, и определяется он па основе многих данных организма. Медики, используя сложную методику определения биологического возраста, устанавливают костный возраст, возраст по телесному развитию, возраст по половому созреванию, зубной возраст и т. д. Изучая закономерности развития человека, ученые заметили, что онтогенез так или иначе, в зависимости от индивидуума, отражается на внешнем облике человека, точнее, на строении его тела, или конституции. Внешне люди не одинаковы, но каждый человек принадлежит к определенному типу строения тела. Ученые ввели такое понятие, как «тип телосложения» (в научном обиходе — соматический тип). Прежде всего устанавливают пропорции тела, т. е. каково соотношение продольных и поперечных размеров тела. Важно учитывать степень жироотложения и развития мускулатуры, а также форму лица и общие размеры тела. На основе этих критериев были определены типы телосложения у мужчин и женщин.

|

Богиня аэробики - американка Джейн Фонда - символ культа гигиены тела, характерного для 80-х гг, XX в. |

У мужчин выделяют три типа телосложения.

Грудной тип. Это мужчины со слабо развитым жироотложением и малой степенью развития мускулатуры, с плоской грудной клеткой, впалым животом и, как правило, с сутулой спиной.

Мускульный тип. Мужчины со среднеразвитым жироотложением и с хорошей мускулатурой, с цилиндрической грудной клеткой, прямой формой брюшной области и с обычной, реже сутулой, спиной.

Брюшной тип. Мужчины с сильно развитым, даже обильным жироотложением, со слабо- или среднеразвитой мускулатурой, с конической формой грудной клетки, с выпуклой формой живота. Форма спины у индивидов брюшного типа телосложения может быть как обычная (волнистая), так и прямая, и сутулая.

Промежуточные, или переходные, типы конституции характеризуются сочетанием каких-либо признаков из двух основных типов.

У женщин ученые предложили выделять семь типов телосложения, сгруппировав их в три категории: узкосложенные женщины (лептосомы); средне- или широкосложенные женщины (мезосомы); крупные высокие женщины (мегалосомы). К первой категории относятся два типа женщин.

Астенический тип. У этого типа женщин узкое, удлиненное, бледное, сухое лицо с «угловатым» профилем. Тело — худое с плоской, узкой, длинной грудной клеткой, втянутым животом, узким тазом, с длинными тощими ногами.

Стенопластический тип. Это узкосложенные женщины, но благодаря лучшему развитию всех тканей организма, хорошему здоровью, хорошей общей упитанности этот тип приближается к идеалу женской красоты.

Вторую категорию составляют тоже два типа женщин.

|

На Филиппинах в 30-е гг. XX в. не выдавались свидетельства о рождении, поэтому при зачислении детей в школу там использовали не совсем обычный показатель, определяющий степень развития ребенка. Метод заключался в следующем. Правую руку ребенка при вертикальном положении головы кладут поперек середины темени, пальцы вытягивают в направлении мочки левого уха, рука и кисть плотно прилегают к голове. Показатель считается положительным, если кончики пальцев достигают хотя бы верхнего края ушной раковины. Значит, организм ребенка готов к нагрузкам, связанным с началом обучения в школе. Этим методом заинтересовался антрополог из Финляндии Т. Брандер, который позже проверил эффективность «филиппинского теста». Этот тест свидетельствует о «школьной зрелости» индивидуумов разного хронологического возраста, ибо у детей приблизительно одинакового уровня морфологической зрелости диапазон хронологического возраста довольно широк. В небольшом количестве случаев тест может быть положительным и в возрасте 4 лет, а самая поздняя граница проявления отрицательного знака - 8 лет 3 месяца. У детей же 8,5 лет тест положителен в 100% случаев. |

|

|

Во второй половине XX в. во многих странах отмечалось ускорение соматического (телесного), полового и психического развития, которое обозначили термином «акселерация» (от лат. acceleratio - ускорение). В чем же проявляется акселерация? Полнее всего изучены антропометрические признаки, особенно длина и вес тела.У новорожденных отмечается большая длина тела и больший вес. Так, длина тела увеличилась за последние 100 - 150 лет на 0,5 - 1 см, а вес — на 100 - 300 г. Наблюдается опережение в росте и прибавке в весе у маленьких детей. Удвоение веса тела ребенка происходит к четырем месяцам вместо прежних шести. У детей дошкольного возраста за последние 100 лет длина тела увеличилась на 10 - 12 см. Раньше по срокам прорезываются молочные и постоянные зубы. За последние 100 лет ускорилось половое созревание подростков примерно на два года. |

Тип «женщины-работницы» (или мезопластический тип).

Эти женщины обладают приземистой коренастой фигурой с подчеркнутым развитием сухожилий, умеренно развитой крепкой мускулатурой, достаточно развитым жировым слоем. Лицо — широкое, хорошо развиты скулы.

Пикнический тип. Для этого типа женщин характерны умеренное отложение жира, «нежные» ткани, нежная гладкая кожа, относительно укороченные конечности, округлая голова и лицо, полная и укороченная шея, широкие круглые плечи. Этому типу женщин также свойственны цилиндрическая грудная клетка, круглый живот, широкий таз с характерными отложениями жира; бедра округлые.

Третью категорию составляют три типа женщин.

Атлетический тип. Женщины с сильным развитием мускула туры и костяка, очень слабым жироотложением; таз — мужского типа; преобладают также мужские черты лица.

Субатлетический тип.

Это высокие стройные женщины крепкого сложения при умеренном развитии мускулатуры и жира.

Эурипластический тип. У женщин этого типа отмечается сильное развитие жировой ткани при выраженной особенности атлетического типа в строении скелета и мускулатуры.

Все живое двигается, перемещается в пространстве, но способы передвижения у всех разные. Птицы летают, рыбы плавают, а человек ходит. Как и годовалому ребенку, двуногое хождение нашему предку далось не сразу. Путь к нему был долгим, он измеряется миллионами лет и полон еще многих загадок.

|

Если сопоставить кисти рук обезьян (гиббона, шимпанзе) и кисть руки гоминида, то нельзя не заметить такую яркую особенность: у гоминид большой палец гораздо длиннее и развернут в сторону указательного. Этот признак сопутствует двуногому хождению, так как позволяет значительно увеличить манипуляторные возможности передних конечностей. Когда же сформировалась вполне человеческая кисть, мало отличавшаяся или совсем не отличавшаяся от современной? По данным приматологии, строение кисти австралопитека отличается от современной: пясть была длиннее, пальцы, наоборот, короче. Что касается кисти руки питекантропа, то здесь еще нет убедительных данных, чтобы составить анатомическую характеристику этой кисти. |

|

|

|

|

|

В 1974 г. во время раскопок в местности Хадар (Эфиопия) американский антрополог Д. Джохансон нашел самый полный из известных в мире скелетов прачеловека - 40% костей. |

Проконсул, которому 18 млн лет, один из первых известных гоминид. Представитель семейства Dryopithecus, родом из Африки, возможно, жил на деревьях. Некоторыми своими чертами - большим черепом, например - похож на современных гоминид, включая шимпанзе и горилл. |