Человек и общество

Каждый

человек — гражданин государства, которое призвано обеспечить его права и вместе

с тем налагает на него определенные обязанности. Вместе с тем все мы — члены

гражданского общества, то есть социальной системы. Человек принадлежит к

определенной культуре, которая в значительной мере обусловливает его поведение,

привычки и даже образ мыслей. Культура многослойна. Ее основу составляют

характерные для данной страны, государства обычаи, нравы, способы

жизнедеятельности. Они складываются на базе национальной культуры или (в

многонациональных государствах) в результате взаимодействия традиций и обычаев

народов, населяющих страну.

Каждый

человек — гражданин государства, которое призвано обеспечить его права и вместе

с тем налагает на него определенные обязанности. Вместе с тем все мы — члены

гражданского общества, то есть социальной системы. Человек принадлежит к

определенной культуре, которая в значительной мере обусловливает его поведение,

привычки и даже образ мыслей. Культура многослойна. Ее основу составляют

характерные для данной страны, государства обычаи, нравы, способы

жизнедеятельности. Они складываются на базе национальной культуры или (в

многонациональных государствах) в результате взаимодействия традиций и обычаев

народов, населяющих страну.

Однако в повседневной жизни человек руководствуется множеством частных, но от этого не менее действенных правил, факторов и обстоятельств.

В основе любой деятельности лежат потребности, которые делятся на две большие группы: естественные, или первичные (потребность в самосохранении, пище, воде, сне и т. д.), и социогенные, то есть вторичные (потребность в самоутверждении, общении и т. д.).

Другой основополагающий момент деятельности — ценности, то есть предметы и явления окружающей действительности, которые имеют для индивида особые значимость и смысл. В разные периоды жизни соотношение между ними меняется. Так, в молодости на первый план выходят любовь, дружба, образование; в зрелом возрасте семья и работа; в пожилом — здоровье. Потребности и ценности выражаются в форме интересов — устойчивых, долговременных стимулов деятельности людей. В свою очередь на базе интересов образуются конкретные мотивы поступков, то есть то, что побуждает людей к конкретным действиям. А еще поведение человека в обществе складывается под воздействием норм, социальных санкций, зависит от социального статуса индивида. Все это многообразие иногда обозначают понятием «социальная роль». Одним словом, на все есть свои правила, которые необходимо не только знать, но и соблюдать.

В основе многосторонней деятельности человека как биологического существа и социального индивида лежат потребности, т. е. стремление удовлетворить свои физиологические, нравственные, духовные и иные желания, в осуществлении которых и видится для большинства смысл жизни.

|

Желание избежать боли или устранить ее - одна из самых сильных потребностей. Боль одновременно служит и информационным сигналом, и стимулом, вызывающим реакцию организма. Выполняя функцию сигнала, боль сообщает о повреждении или угрозе повреждения тканей. Таким образом, это сигнал тревоги, способный оттеснять на второй план другие сигналы, поступающие в мозг от различных рецепторов. Но теперь уже известно, что мозг способен блокировать сигнал, идущий из поврежденной зоны. Это происходит, когда человек всецело сосредоточен на каком-то одном деле (так бывает со спортсменом, который увлечен ходом игры и «не чувствует» получаемых ударов) или при сильном стрессе (например, солдат, идущий в атаку, может сразу не осознать, что ранен пулей или осколком снаряда). К этому виду психофизиологических состояний можно отнести феноменальную умственную работоспособность известного отечественного философа А. Ф. Лосева, остававшегося физически здоровым, несмотря на то что он ослеп в заключении. Врачи констатировали, что мозг ученого «задавил», блокировал неблагоприятные функции организма. |

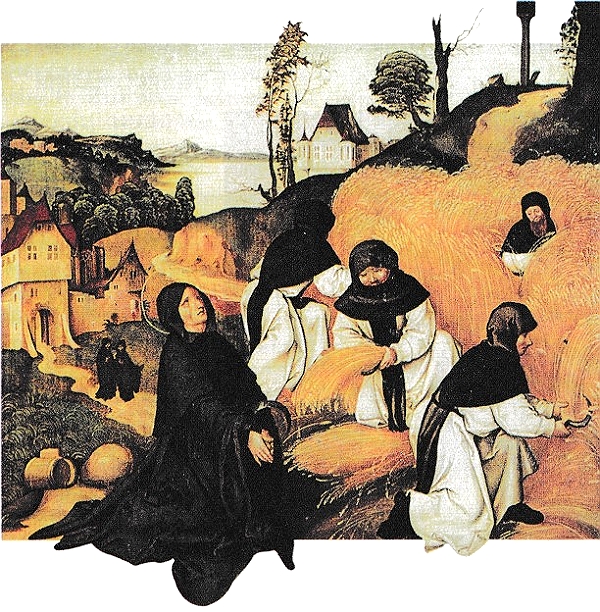

ЛЮБАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, биологическая или социальная, возникает как состояние преодолеваемой неудовлетворенности. Характерной чертой такого состояния является постоянная смена его фаз, поскольку удовлетворение одной потребности сразу же влечет за собой появление других, причем это типично как для развития личности, так и для развития общества. Удовлетворение потребности в еде у древнего человека (как и у ребенка) сводилось сначала к простому поглощению пищи. Затем появились потребности в особом приготовлении пищи, посуде; следующий круг — сервировка стола и возникновение в связи с этим нового набора потребностей. Наконец, церемониальные обеды, политические ужины и т. п., на которых собственно еде отводится второстепенное место (голодными туда обычно не приходят). Можно говорить и о мистическом отношении к пище, которое обнаруживается на всех стадиях развития потребности в ней. Уже первобытный человек («дикарь») изгонял злых духов из поедаемых частей убитого зверя, а также приносил жертву; пища благословлялась жрецами и священниками. Почтительное отношение, например, к хлебу сохраняется и в современных культурах. Недаром понятие «потребность» этимологически связано со словом «треба» — религиозный обряд, совершаемый по просьбе верующих. Потребности выражают практическую и духовную связь человека с миром, выступают как условие и предпосылка его деятельности в обществе.

Потребности присуще то, что психологи именуют интегральной предметностью. Это некий момент дефицита в ней (или чрезмерная насыщенность ею), ориентация на предмет и предложенность предмета.

|

Сон - естественная потребность человека. Без еды человеческий организм выдержит 15 суток, а без сна, так же, как и без воды, всего лишь 5 суток.

Без танцев, песен, народных развлечений человек не мыслил свою жизнь. Особенный размах это приобретало в дни, когда молодые праздновали свое венчание. |

Формируются потребности постепенно, а способы их удовлетворения контролируются обществом. Существуют фундаментальные потребности не только в обеспечении природной жизнедеятельности, но и в области социальнокультурного развития, стремления к идеалу. Животные («органические») потребности преобразуются в человеческие («надорганические») путем их опосредствования человеческой деятельностью — это планы и плоды трудовой и познавательной активности, социальной организации и собственно личностных устремлений. Однако процесс формирования и поиска средств удовлетворения потребностей сложен и зависит не только от социально-общественных факторов, но и от психологических. Небезосновательно ведь говорится об извращенных потребностях. В рамках фрейдизма анализируется потребность в наказании, когда подвергающийся ему человек находит в этом удовольствие (мазохизм). В корне такого чувства лежит влечение к смерти, описанное австрийским психоаналитиком 3. Фрейдом как противоположное влечению к жизни, неосознанное психическое состояние человека. В основе возникновения таких потребностей лежит проявление атавистических (т. е. присущих еще доисторическим предкам) начал в человеке, стремление в более «чистом» виде проигнорировать некоторые значимые шаги по пути к предмету потребности (деньги «легче» и быстрее украсть, чем заработать). Есть потребности, гибельные для природы человека; так, потребность в наркотиках на последних стадиях ее «удовлетворения» сводит его уже не к звериному началу, а на уровень некоего биохимического образования, которому «хорошо» лишь при наличии стимуляторов. Цивилизация развивается согласно закону «возвышения» потребностей, суть которого заключается в том, что удовлетворение потребностей низшего порядка (биологических) неизбежно приводит к развитию более высоких (социокультурных) потребностей, завершаясь стремлением человека разобраться в смысле своего существования и человечества в целом (духовные потребности).

Когда человек или группа людей проявляют избирательное и целенаправленное отношение к какому-либо объекту своих потребностей и это отношение побуждает их к определенным действиям, в основе их социального поведения лежит «интерес».

|

Социальный интерес - это врожденный потенциал, направленный на взаимодействие человека с другими людьми и достижение личных или общественных целей. Понятие «социальный интерес» ввел австрийский ученый А. Адлер (1870 - 1937). Подобный интерес развивается в детстве, по мере накопления опыта. Адлер полагал, что при формировании личности большую роль играет сознательный фактор поведения, который обусловливается прежде всего социальными интересами. Он подчеркивал значение целей человека для его будущего.

|

КАК ПОНЯТИЕ «ИНТЕРЕС» обладает множеством значений. Поскольку практически любая деятельность человека, группы людей, целого общества или их отказ от той или иной деятельности обусловлены каким-либо интересом, то и интерес как категория изучается самыми разными науками — от языкознания до аксиологии (науки о моральных ценностях). В психологии и педагогике формирование интересов связывают с развитием познавательной потребности, в юриспруденции интерес трактуется как выгода в качестве предмета гражданского права, в политической экономии — как проявление экономических отношений. Интерес — одно из ключевых понятий социологии, а также сопредельных с нею наук.

Углубленное понимание интересов помогает более

успешной ориентации человека в реальном мире и на данной основе способствует его

переустройству. Естественно, что при этом могут возникать и конфликты интересов,

которые общество пристально изучает и тщательно регламентирует. В самом общем

плане подобный конфликт представляет собой столкновение между частным интересом

и общественным порядком; его подвидом можно считать противостояние частных

интересов. Так, конфликт между супругами — это своего рода «покушение» на

социальный институт брака, обман партнера в бизнесе — нарушение «правил игры» в

экономике и, кроме того, пренебрежение корпоративной принадлежностью к «деловым

людям» и т. п.

|

Слово «интерес» произошло от английского interest-имеет значение, важно; от позднелатинского interesse - быть между, бытийственно отличаться и т. п. Его содержание достаточно размыто и в русском языке, в который оно пришло из немецкого и, возможно, польского языков в 1703 г. (в год основания Санкт-Петербурга, когда интересы страны «повернулись» лицом к Западу). Согласно современным словарям, «интерес» значит и внимание, любопытство к чему-либо, и то, что составляет содержание мышления и повседневных забот, и то, что связывают с прибылью и выгодой, и то, что соотносится с нуждой, потребностью. Есть также другие толкования «интереса» (например, как хобби, увлечение чем-то); часто говорят о «нездоровом интересе», «марьяжном интересе» (плохо скрываемом желании вступить в брак).

|

Понятие «интерес» в своем историческом развитии претерпевало изменения. В

римском праве его связывали с имущественными делами. Примечательно, что

знаменитая фраза Qui prodest? (Кому выгодно?)

указывает на необходимость поиска заинтересованного в том или ином деле лица.

Позже понятие «интерес» трактовали в экономике как разность между прибылями и

убытками. Лишь в позднем Средневековье этим понятием стали обозначать

любопытство, особое внимание. В XVIII в. французские

просветители определяли интересы как движущую силу социальной жизни. Так,

философ Э. Кондильяк (1715 - 1780) считал, что заинтересованность человека в

переживании приятных чувств и избегании страданий формирует его разум и волю, а

также ведет к сплочению людей. Его коллега и современник К. Гельвеций (1715 -

1771) писал, что физический мир подчинен закону движения, а духовный — закону

интереса («На земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех

существ вид всякого предмета»). Подобных взглядов придерживался и немецкий

критик эпохи Просвещения Г. Гегель (1770 - 1831), подчеркивая, что интересы —

один из движителей всемирной истории. Марксисты трактовали развитие общества

через столкновения классовых интересов. В XX в. одни философы и психологи (бихевиористы,

фрейдисты, прагматисты) сближали интересы с инстинктами и врожденными

реакциями на определенные стимулы, а другие (экзистенциалисты, феноменологи) —

видели в них проявление лишь умственной активности или стремление к моральному

выбору.

Таким образом, необходимо осторожно подходить к использованию понятия «интерес» при толковании тех или иных жизненных фактов и явлений. Ведь даже простую любознательность можно представить как «нездоровый интерес» (например, с точки зрения фрейдистов).

Побуждения, которые вызывают жизненную активность индивида и определяют его цели, составляют содержание понятия «мотивация» — ключевого механизма целенаправленного поведения человека.

|

Одно из самых сильных побуждений человека - это

стремление к богатству. |

В ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ мотивация есть совокупность сознательных и бессознательных стимулов к действию для достижения желаемой цели. В широкий научный оборот понятие «мотивация» (от лат. movere — приводить в движение) вошло с начала XX в., когда английские и американские психологи провели разделение между эгоистическими и социальными факторами ее образования. Первые сводились к особенностям природного, «врожденного» характера, жесткой социальной и профессиональной принадлежности, диктующим корыстные побуждения, вторые указывали на способность человека проникаться общественными интересами. В 40-е гг. XX в. термин «мотивация» активно вошел в самые различные области практических исследований, рекламы, обучения.

Теории мотивации развивались в направлении от биологии к психологии. Так, Ч. Дарвин, У. Мак-Дугалл, 3. Фрейд как бы призывали: копайте глубже и вы обнаружите за поступком борьбу за существование, инстинкт продолжения жизни, либидо (половое влечение) и т. д. Явная недостаточность данного подхода обнаружилась при исследовании коллективной психологии. Открытие социальных и культурных аспектов мотивации было новым лишь для психологии; философы и писатели знали об этом давно, а религия санкционировала как раз принципиально небиологическое поведение.

В настоящее время доминируют (господствуют) когнитивные (от лат. cognitio — познание) теории мотивации, основой которых является соотнесение знания и поведения. В стремлении устранить расхождения между ними и заключается мотивация деятельности человека.

Широкий взгляд на мотивацию предполагает ее оценку как важного фактора становления прочных социальных структур. В этом плане примечательна история появления банков, кредитных учреждений и т. д. Вопреки общепринятым представлениям в их образовании нравственные мотивы играли не меньшую роль, чем стремление к грабежу, наживе и т. п. Так, в своей финансовой деятельности квакеры, представители одной из сект XVII в. в Англии, руководствовались принципом: честность — лучшая политика. Благодаря этому мотивирующему фактору все большее число людей доверяло квакерам-финансистам свои сбережения. Они богатели и создавали новые финансовые структуры, придерживаясь данного принципа, несмотря на резкие изменения социальной обстановки. В России примерно такую же роль играли старообрядцы, становившиеся ведущими банкирами. Мотивационные технологии и сегодня активно применяются в обучении бизнесу и профессиональной подготовке, при этом подключается целая система поощрений (не только в денежном выражении), побуждающая к участию в планировании деятельности фирмы, принятии решений, налаживании человечных отношений на производстве. Тем самым создается единый и благотворный мотивационный климат, способствующий взаимодействию предпринимателей и рабочих, руководителей и подчиненных и т. д.

|

Отечественный ученый К. Платонов дал такое

определение мотивации: «Мотив - это внутреннее побуждение человека к

деятельности. Мотивами могут быть потребности, интересы, стремления,

чувства и мысли.

|

Мотивация — многостороннее явление, вследствие чего необходимо и возможно построение иерархии мотивов, где выявляются главные и подчиненные. Мотивы, коренящиеся в глубинах человеческой природы, общей с природой животных, называются первичными или базовыми. К ним можно отнести голод (но не стремление культурно его удовлетворять), жажду, половой инстинкт, избежание боли, в меньшей степени агрессию и страх. Вторичные мотивы — это достижение успеха, воля к власти и т. д. Существуют и специфические мотивы высшего порядка, ориентированные на самоактуализацию индивида. В середине 1950-х гг. американский психолог А. Маслоу выстроил пирамиду мотивации, в соответствии с которой вторичные мотивы надстраиваются над первичными, а их увенчивает самоактуализация. Позже он писал, что после самоактуализации вступает в действие высшая мотивация — как после подъема в небо начинается собственно полет. В самом общем виде его можно трактовать как внеличностное служение высшим началам.

Мотивация заключается в тенденции прилагать усилия для достижения превосходства, когда известно, что соответствующие изменения могут быть оценены в соотношении со стандартом.

Любая вещь (предмет) или явление (факт), если они вовлечены в сферу человеческих интересов, в сферу общественной жизни, приобретают определенную значимость, т. е. наделяются ценностью.

|

«Не все золото, что блестит». Эта поговорка о том, что истинные ценности - в области духовного мира человека. |

ПОНЯТИЕ «ЦЕННОСТЬ», с одной стороны, имеет довольно отвлеченный характер, а с другой — содержит множество толкований и вопросов о его сущности.

В популярном смысле ценность — это некая признаваемая всеми полезность. Ценностью может быть стакан воды или же сложная философская система. Все зависит от того, насколько значима та или иная вещь, а также мысль, чувство и т. д. для человека. Ценностные представления существуют в виде понятий, норм, идеалов, с помощью которых осуществляется оценка. Ценности, которые представляют несомненную значимость для личности, определяют характер ее жизнедеятельности. Каждая личность обладает своим набором ценностей, сформированных воспитанием, жизненным опытом, судьбой. Они мотивируют поведение личности и характер взаимоотношений с другими людьми, соотнося это поведение с теми ценностными нормами и представлениями, которые установлены в обществе. Эти ценности достаточно легко узнаются индивидом, но не всегда им признаются. Более того, индивид может пытаться вводить свои личностные ценности в ранг общезначимых (например, в области искусства и моды и т. д.). Моральные ценности определяют социальную значимость как отдельных поступков, так и жизненного пути личности. Признание индивидами ценностей в обществе и ценности самого общества — важное условие устойчивого существования этого общества. И в то же время в социальном пространстве существуют сообщества или группы лиц, которые не разделяют общепринятых ценностей. Так, честность для большинства людей — ценность, распространяющаяся на всех; для воровского же сообщества честность — ценность лишь для «своих».

Высшим статусом обладают так называемые вечные ценности, общие всему человечеству. Это признание приоритета добра перед злом и даже безразличием, приоритета красоты перед безобразием или равнодушием к прекрасному, приоритета истины перед ложью или бессмыслием. Вечные общегуманные ценности — это итог нравственной эволюции человечества. Об этом свидетельствует их развитие, в основе которого лежит прорыв «одиночек». В связи с этим немецкий философ К. Ясперс (1883 - 1969) даже ввел такое понятие, как «осевое время»: оно характеризуется расширением диапазона ценностей, связанным с именами великих мыслителей, необыкновенных личностей, например Сократа (470 - 399 гг. до н. э.). Будды (623 - 544 гг. до н. э.), Конфуция (551 - 479 гг. до н. э.) и Лао-цзы (IV - III в. до н. э.); древнееврейских пророков (Даниила и др.), Заратустры (не позже VI в. до н. э.). У всех них было нечто общее — призыв служить высшему началу, а не себе и не узко трактуемым интересам своих народов.

|

В христианских заповедях любовь к Богу и любовь к ближнему даны в единстве, и в качестве ближнего указан не только соплеменник или сосед, или единоверец, а каждый человек, даже враг. Заповедь любви стала фундаментальной, а вместе с тем и всеобъемлющей.

Христианство - одна из трех мировых религий, которая

внесла значительный вклад в становление и развитие человеческой

цивилизации и представляет собой непреходящую ценность духовной

жизни человечества. Формы передачи информации - книги, радио, телевидение - в последние годы приобретают все большую ценность. |

Ценностные ориентации личности или общества (или ее части) формируются в ходе усвоения социального опыта, а обнаруживаются в интересах и убеждениях, определяя поведение. Ценностные ориентации высвечивают цели жизнедеятельности и средства их достижения, как бы окрашивают в узнаваемые тона познавательные и волевые процессы личности, своеобразно маркируют ее принадлежность к социальным группам. Конструктивные ценностные ориентации укрепляют достаточно большие социальные группы, oпpeдeляя их контуры, можно сказать: каковы ценности, таковы и группы. Оценка жизни как ценности к концу XX в. приобрела новую окраску в связи с мощным развитием социологии, генетики, эстетики, медицинской этики и т. д. Теория ценностей буквально натолкнулась на необходимость формулировать не ценностные, а прагматические суждения по проблемам вмешательства в такие биологические процессы, как замена человеческих органов, эвтаназия, клонирование, расшифровка генов и т. д. Например, установлено, что после операции по шунтированию или пересадке сердца умственная деятельность человека может заметно ухудшиться, а значит, могут измениться и его ценностные ориентации. В начале третьего тысячелетия общечеловеческие ценности становятся приоритетными не в силу их полной приемлемости, они — приоритет выживания человеческой популяции и лежат прежде всего в области гуманитарных ценностей. Одна из важнейших среди них — ценность сохранения и сбережения экологии природы. Бурное развитие промышленности и интенсивное производство вооружения представляют реальную угрозу для загрязнения окружающей среды, что может привести к глобальной экологической катастрофе.

Массовые образцы поведения людей в обществе регулируются определенными правилами, требованиями, иначе говоря, социальными нормами, которые вырабатываются в процессе человеческого общежития.

|

г. Доре. |

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ — это исторически сложившиеся стандарты

социальной деятельности и их оценивания, которые признаются индивидом и

социальной группой самой различной степени общности. Нормы можно представить как

некие шаблоны, предписывающие образцы речевого поведения, невербального

выражения чувств (жесты, позы, мимика), формы преподнесения мыслей — обычно в

применении к конкретным ситуациям. Нормы строятся «поэтапно»: они внутренне

присущи индивиду и проявляются внешне в его поведении, приобретая характер

привычек, в социальной же группе, особенно малой, представляются в виде общих

правил, а у человечества в целом выступают в форме императивов («не убий» и

др.). Превращаясь в привычку, нормы становятся внутренними регуляторами,

средствами самоконтроля. Важную роль играет и общественное мнение, которое

поощряет или осуждает отклонения от норм. Элементами социальных норм можно

считать привычки и манеры, а также обычаи и этикет. Последние можно трактовать

как традиции и обряды. В моральной сфере выделяют нравы, а в юридической

— законы; первым принято следовать, вторые — соблюдают. Символически

нормы санкционируются церемонией и ритуалом, нарушение которых вызывает

осуждение и отчуждение. К социальным нормам можно отнести вкусы и

увлечения (хобби), моду и кодексы чести.

В некоторых случаях социальные нормы определяют и такие правила группового и

индивидуального поведения, которые можно рассматривать как несанкционированные

нормы. Приведем некоторые примеры несанкционированных норм: любой мирянин должен

уступать дорогу священнику, в дореволюционной России офицеру не положено было

что-то носить в руках и т. д. Разновидности социальных норм таковы:

политические, религиозные, культурные, правовые, нравственные, эстетические. В

них просматривается качество социальности; иногда какая-то одна из них занимает

ведущее место во всей системе норм (например, религиозная заповедь как норма

морального поведения и правовой регламентации). Люди используют нормы как

основания для выбора альтернативных вариантов поведения, оценок и предпочтений,

обоснования принимаемых решений.

Принятие норм как внутренней потребности — ступень на пути социализации; при этом в первую очередь усваиваются и соблюдаются нормы «членства в группе». Они часто не совпадают по профилю: так, в развитии ребенка семья (первичная социальная группа) диктует свое, а «улица» (группа сверстников) — свое. Специфические нормы, например, имеют преступные группы, которые способствуют их сплочению и выживанию. В этих случаях норма может выступать со знаком плюс или минус: благо для группы («не выдавать своих») — беда для общества.

|

Образное представление о социальных нормах дает М. Е.

Салтыков-Щедрин в своих зарубежных заметках.

Законы Гортия, высеченные на каменных плитах в

середине V в. до н. э. (Крит),

представляют древнейший правовой кодекс Греции. |

С развитием цивилизации социальные нормы ускоренно дифференцируются. Так, с появлением городов образовались новые формы контроля и самоконтроля. Тех, кто не соблюдал их, общество относило к категории так называемой «неотесанной деревенщины». Новые нормы сложились и в конце XX в., что было связано с изменениями условий жизни: повсеместным распространением сети телекоммуникаций; осознанием значимости глобальных проблем, неспособность решить которые может стоить человечеству земной жизни; освоением космических пространств — при почти одновременном проникновении в тайны наследственности и т. п.

Соответствие поведения норме может служить наградой себе самому; отклонение от нее (отставание или забегание вперед) чаще приносит вред, чем пользу. Ибо, как справедливо писал М. Монтень, обосновывая умеренность как норму, «лучник, который допускает перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели...»

СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ — разветвленная система вознаграждений за выполнение социальных норм и наказаний за отклонения от них; социальные санкции призваны стимулировать одобряемые группой образцы поведения и препятствовать нежелательным. Это важнейший механизм социального контроля (совокупность различных способов воздействия общества на его членов). Суть социальных санкций емко выражена в названии одной из работ выдающегося русского социолога П. А. Сорокина (1889 - 1968) «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914).

|

Система социальных санкций, как и совокупность норм и ценностей, на которые она опирается, не является застывшим образованием. Одни и те же требования могут изменяться в зависимости от того, к кому они предъявляются (кто выступает субъектом санкций). Ложь маленьких детей расценивается как способность к фантазированию, но уже в дошкольном возрасте она осуждается и сверстниками, и семейным окружением.

Выразительная сценка социальной санкции отображена в картине Л. Аленса «Порка». |

Санкции подразделяются на формальные (официальные) и неформальные (неофициальные). Формальные социальные санкции исходят от различных социальных институтов (государства, политических организаций, экономических субъектов и т. д.). Эти институты излагают (формулируют) нормы и правила и в случае необходимости применяют их, причем не спонтанно, не по произволу какого-то чиновника, а в соответствии с заранее определенными процедурами. Важнейшими социальными санкциями являются: законы государства; система материальных и моральных стимулов, побуждающих человека повышать свой социальный статус, производственные успехи, делать карьеру; кодексы профессиональной этики; нормативы, инструкции, правила и уставы, действующие в различных сферах жизнедеятельности общества (в бизнесе, в общественных организациях, системе образования и т. д.). Своя система санкций существует у военных (суд чести), у воров (примечательно, что они именуют ее «законом»), врачей (обязанных руководствоваться принципом «Не навреди»), ученых (осуждение плагиата) и т. д.

В правовых демократических обществах официальные санкции носят, как правило, публичный характер. Их набор, суть каждой из них, процедуры применения известны обществу. Более того, система санкций и их применение рассчитаны на законопослушных граждан, т. е. на тех, кто в повседневной жизни систематически не нарушает правовых установлений и нормативных предписаний.

Неформальные санкции возникают как спонтанные реакции малых групп и социального окружения в целом на поступки или намерения индивидов. Диапазон подобных санкций очень широк — от насмешки и отказа в общении до жестокого наказания посредством самосуда. Неформальными являются нравственные санкции, связанные с апелляцией к воле Божьей или другим высшим силам. Важнейшей неформальной санкцией выступает общественное мнение. Хотя в современном обществе разработано и применяется множество методов манипуляции общественным мнением, однако оно по-прежнему во многом складывается стихийно.

Позитивные санкции адресуются в основном тем, кто исполняет групповые ожидания, им же даруется и особое уважение в виде почестей. Негативные санкции влекут формальное отчуждение и даже изгнание из группы.

Обычно действие санкций предсказуемо и одобряется социальным окружением. Типичный пример — повышенная стипендия в вузе. И студенты, и преподаватели знакомы с условиями ее получения. Оценки в процессе учебы позволяют с большой долей уверенности предсказать, кому из студентов она будет назначена. Соответствующее решение ректората, как правило, не вызывает возражений у основной массы студентов.

|

Формы государственных наград различны: ордена и

медали, именное оружие и кони высокой породы, звания и чины. |

Система социальных санкций представляет собой сложную иерархию, причем находящиеся на ее вершине юридические регламентации могут по силе воздействия уступать требованиям, находящимся рангом ниже. Так, более сильное влияние могут оказывать моральные (суд совести) и социально-политические санкции, например фактическая дискриминация одних социальных или национальных меньшинств и обеспечение благоприятных условий для других. Формальное и жесткое применение санкций (обычно так реализуются требования, находящиеся на вершине иерархии) зачастую лишает смысла само наказание или может извратить его смысл. Достаточно вспомнить историю древнегреческого философа Сократа (470 - 399 гг. до н. э.). По надуманному обвинению в нравственном растлении юношества и поклонении «новым божествам» (аргументы для обвинения черпались из философских рассуждений мыслителя) его приговорили к смерти и заставили выпить чашу с ядом (цикуту).

Сегодня в системе социальных санкций усиливается роль принципов гуманизма и общечеловеческих ценностей.

В целом же в системе социальных санкций

преобладают не запретительные, а позитивные моменты.

Слово «мораль» имеет латинское происхождение (от moralis — нравственный) и является синонимом нравственности, содержание которой составляют ценности и нормы, регламентирующие отношения между людьми в их общественной, трудовой и частной жизни. Их осуществление требует от человека действий, совершаемых на основе свободного, сознательного и разумного выбора.

|

Слово «этика» (от греч. ethika, ethos - обычай, нрав, характер) в строгом смысле обозначает специальную теорию морали, философское учение о морали, а в широком смысле - более или менее систематизированные моральные взгляды и принципы (например, «этика счастья», «этика пользы»), В обычной речи слово «этика» может употребляться (и, как правило, употребляется) в расплывчатых значениях - как синоним морали, нравственности и даже этикета.

Г. Доре. Кто из вас без греха - кинь камень. Фрагмент гравюры. |

На первый взгляд мораль относится к сфере хорошего и плохого, правильного и неправильного, т. е. к сфере оценок и норм. Однако не всякие оценки и нормы имеют отношение к морали. Например, высказывание «Погода весь август была чудесной» представляет собой оценку, а высказывание «Зубы следует чистить дважды в день» — норму, но ни то, ни другое высказывание не имеет ничего общего с моралью. Моральные оценки и нормы касаются поступков человека, т. е. таких действий, которые, во-первых, совершены со смыслом, с определенной целью и, во-вторых, имеют определенные, значимые для других результаты. Моральные оценки и нормы рассматривают действия человека именно с точки зрения того, ради каких целей (или по каким мотивам) эти действия были совершены и к каким результатам привели.

В самом общем плане мораль можно определить как сферу норм и ценностей, направляющих поведение человека на благо других людей и окружающего его мира.

Мораль в том развитом и утонченном понимании, в каком она известна сегодня, возникла не сразу. Она как бы разворачивалась в процессе исторического развития человечества и человеческой культуры. Когда же и в ответ на какие изменения в жизни людей появилась мораль?

|

Я. ван Эйк. Портрет Джованни Арнолфини и его жены во время помолвки. 1434 г. Помолвка являлась нравственным, моральным поступком.

Д. Гирландайо. Посещение больного - одно из семи милосердных деяний. Конец XV в. |

С точки зрения натуралистической теории мораль присуща человеку от природы и представляет собой своеобразное выражение биологических закономерностей.

Например, альтруизм считается одним из высших воплощений морали. Однако если проанализировать наблюдения за жизнью стадных животных, то можно обнаружить, что наряду с законом естественного отбора, когда выживает сильнейший, в животном мире между особями одного стада (стаи, одной семьи) действует и закон взаимопомощи, который порой неотвратимо понуждает животных жертвовать собой во имя стада или во имя сородичей. Можно с рядом оговорок согласиться с тем, что некоторые нормы и принципы морали в человеческом сообществе поразительно схожи с теми, какие действуют в живой природе. При этом сразу возникает вопрос, почему людям потребовалось специальное оформление этих «биологических законов» в языке культуры, т. е. в специфической форме ценностей и норм, которые вменяются всем в исполнение. Не потому ли, что действие биологических законов как собственно биологических прекращается у человека, поскольку он не только биологическое, но и социальное, и культурное, духовное существо?

|

С. В. Герасимов. Мать партизана.

Томас Джефферсон (1743 - 1826) - американский президент, автор Декларации независимости США, составной частью которой являлся Билль о правах человека. Документ провозглашает жизнь, свободу, равноправие, собственность, стремление к счастью и безопасности, а также свободу прессы и вероисповедания как непреходящие права человека. Разум и сознание порождают «взаимные обязательства... христианское милосердие, любовь и сострадание друг к другу» |

Есть и другая точка зрения: согласно теологической теории, мораль представляет собой нечто доминирующее над природой и вообще земным миром и дана человеку Богом (богами). Как и в случае натуралистической теории, в теологической теории указывается на источник морали. Однако и она также не объясняет, как существует мораль и почему необходимы специальные культурные «приспособления» (оценки, нормы, а вместе с нормами и санкции) для того, чтобы мораль могла быть действенной.

В отличие от натуралистических и теологических теорий, социологическая теория морали переносит источник морали в общество. Моральные нормы и ценности соответственно рассматриваются как один из элементов общественной жизни (или общественного сознания, или идеологии). Культурологический подход представляет собой синтез предыдущих точек зрения. Во-первых, признается, что мораль — один из существеннейших элементов социальной жизни, регулирующих именно социальное поведение человека, во-вторых, что мораль можно рационально объяснить и без ссылок на биологию или Бога и, в-третьих, что содержание морали шире относительных и преходящих социально-экономических и политических интересов людей и, стало быть, ее невозможно обосновать, исходя из социальных отношений.

|

У истоков всемирной благотворительной организации «Армия спасения» стоял проповедник англичанин Вильям Бут. С первых лет своего создания Армия спасения боролась за духовное и материальное спасение безработных, сирот, бывших заключенных, пьяниц и проституток. Это, пожалуй, единственное христианское движение XIX столетия, которое стало массовым. Не прошло и десяти лет, как Армия спасения распространилась по всему миру, достигнув Аргентины, Индонезии и Японии.

О нравственных качествах человека нужно судить не по

отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни.

В. Бут выступает против рабства (Лондон, 1890 г.) |

МОРАЛЬ ПОЯВИЛАСЬ в процессе исторического развития человечества наряду с правом, обычаем и политикой. Мораль формируется как реакция на взаимное обособление людей в сообществе, как механизм культуры, способствующий преодолению обособления и отчуждения между людьми, способствующий созданию нормативных и духовных условий для их единения. Социальная обособленность проявляется в том, что удовлетворение потребностей человека зависит от его связей с другими людьми как носителями частных интересов. Начинается мораль с того, что человек осознает свое действительное отличие от другого, осознает внутреннюю раздвоенность своего Я и, сознавая себя как личность, переживает свое одиночество и стремится к преодолению объективной обособленности в отношениях между людьми.

Мораль направлена на объединение человека с другими людьми. Объединение может происходить в разных формах. Мораль призывает к единению на основе равенства и справедливости, на основе суверенности и автономии личности, на принципах взаимного уважения, заботы и духовного обогащения. Об этом свидетельствуют фундаментальные нравственные требования, выработанные и сформулированные еще в глубокой древности в форме основных заповедей, которые, как правило, представлялись как заповеди, переданные людям Богом (или богами), а потому окруженные ореолом освященности.

|

Фра Анжелико. Св. Лаврентий, раздающий милостыню.

Ф. Паувельс. 1970 г. Папский легат Каэтан допрашивает Лютера в Аугсбургском рейхстаге. Реформатор должен опровергнуть обвинения в ереси. Рядом с Лютером лежит Библия. |

Таким образом, мораль — это система ценностей и императивов, ориентирующих людей на духовно-возвышенный идеал человеческого единения, что проявляется в примирении, справедливости, солидарности и милосердной любви, Фундаментальные принципы морали в христианской европейской культуре классически сформулированы в Новом Завете как «золотое правило»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7:12), а заповедь любви гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22:39). Эти принципы отражают две основные добродетели — справедливость и милосердие.

Моральные идеи абстрактны, и в своих высших требованиях мораль «оторвана» от конкретных экономических, политических и социальных отношений, тем не менее она вплетена в общественные отношения. С этой точки зрения мораль неоднородна, она существует как бы на двух уровнях: с одной стороны, это комплекс ценностей и принципов, в основе которого лежит идеал братского единения людей, человечности, а с другой — это система норм и правил, регулирующих отношения людей как частных, обособленных индивидов, как членов сообществ.

Моральный идеал и высшие моральные ценности как бы «заземляются», низводятся до разнообразия противоречивых и конкурирующих интересов людей, накладывая ограничения на потенциальную необузданность частных интересов. Этика милосердия и этика справедливости отражают эти два уровня морали.

|

Телевизионный проповедник американец Дж. Фолуэл в 1970-х гг. основал организацию «Моральное большинство» для выражения политических взглядов христиан, недовольных отменой молитв в государственных школах, распространением порнографии, насилия, легализацией абортов. |

Моральные ценности реализуются в поведении людей посредством разного рода требований (повелений, императивов), предъявляемых человеку (на уровне социальной этики), или через осознание долга (на уровне этики индивидуального выбора). Своеобразие морального требования как разновидности социальной нормы состоит в том, что оно жестко не зафиксировано (как, например, закон — юридическая норма) и является, как правило, всеобщим, т. е. адресованным каждому разумному человеку, независимо от его социального положения и места проживания. Принимая моральное требование, человек осознает его как внутренний долг, исполнение которого контролируется совестью, а нарушение его чревато утратой самоуважения и чувства собственного достоинства. Известная фраза М. Лютера «На том стою и не могу иначе», сказанная им в момент острейшего противостояния Римско-католической церкви, наиболее ярко отражает эту особенность переживания долга. При этом мотивация «не могу иначе» указывает на ответственность не перед социальным авторитетом, а только перед самим собой, т. е. личностью, которая придерживается определенных высоких принципов (или ответственна перед Богом).

Ценностное содержание морали в наиболее общем плане проявляется в представлениях об идеале, добре и зле. С этой точки зрения мораль исходит не из того, каков характер требования, какие социальные и культурные механизмы гарантируют его реализацию или каким должен быть человек как субъект нравственности и т. п., а из того, к чему человек должен стремиться и что ради этого должен совершать, к каким результатам приведут его поступки.

Способы и формы деятельности и поведения людей, которые определяются общими и конкретными условиями их жизни, составляют содержание того, что мы называем образом жизни.

|

Чарлз Роберт Дарвин. |

ОБРАЗ ЖИЗНИ выражает одновременно типичное и специфическое в жизни общества и индивида, отражает как культурную традицию, обеспечивающую преемственность устоявшихся форм жизнедеятельности, так и текущую жизнь с возможными нововведениями. Понятие «образ жизни» полнее раскрывается в контексте анализа близких человеку реалий социальной жизни, при сопоставлении его с такими понятиями, как «социальная норма», «ценность» и т. д. Образ жизни проявляется не только в особенностях жизнедеятельности индивидов и групп, но и в признаках повседневной жизни. Он включает в себя способы трудовой деятельности и поведения в быту, формы удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия в политической жизни, пути следования социальным нормам и правилам поведения. Один образ жизни лучше познается при сопоставлении его с другими — например, при сравнительно-исторических исследованиях фигур рыцаря (с присущим ему это-сом — высоким настроем на духовную жизнь) и буржуа (с его узкоэгоистическими нравственными запросами). Рыцарский образ жизни, предполагающий помощь ближнему, почтительное отношение к женщине и т. д., персонифицированный поистине бессмертным Дон Кихотом — идеалом людей всех эпох, не сошел полностью со сцены и сегодня.

Существующий образ жизни так или иначе влияет на стабильность общества. Именно здоровый образ жизни создает фундаментальные устои окружающего мира, гарантируя сохранение и защиту природной среды, устранение угрозы всеистребляющей войны, ликвидацию опасных форм расовой и социальной дискриминации. Можно предполагать, что контуры всеземного образа жизни, базирующегося на этих устоях, должны быть признаны людьми в качестве условия не только развития, но и сохранения самой жизни. Образ жизни индивида или группы с обязательным указанием на его носителя (например, «ведет образ жизни художника») достаточно четко определяет их место в социальном пространстве. А когда говорится об ощутимых переменах в образе жизни во времени, то предполагается, что произошли коренные преобразования и в жизни индивида («он ведет образ жизни юноши»), социальной группы («как только начали исполняться законы, образ жизни нуворишей изменился») или общества в целом («за годы культурной революции в образе жизни китайского, а ранее советского общества произошли существенные перемены»). В рамках различных культур образ жизни часто сопоставляется с идеальным «путем жизни». К примеру, образ жизни буддиста определяется необходимостью уяснения «четырех благородных истин», гласящих о том, что:

1) существует страдание;

2) страдание имеет конкретную причину;

3) есть путь избавления от страданий;

4) существует состояние без страданий — нирвана, чтобы достичь его, необходимо преодолеть неведение, познать сущность мира, отказаться от жажды жизни, отвергнуть жизненные наслаждения, пренебречь властью и богатством.

Благородный «восьмеричный путь» спасения определяется:

1) правильным знанием;

2) вдохновением к поиску истины;

3) четкой речью;

4) должным поведением;

5) слежением за путем жизни;

6) умеренностью;

7) спокойствием ума и чувств;

8) правильным сосредоточением.

Образ жизни приверженцев других вероисповеданий определяется своим специфическим набором заповедей, хотя и не столь формализованным, как в буддизме.

|

М. Я. Гинцбург. Эпатажный стиль (т. е. стиль, вызывающий неоднозначную реакцию у окружающих) в конце XX в. стал особенно популярен у западной молодежи. Этот стиль перекочевал и в Россию, когда рухнул «железный занавес». |

Еще менее формализованы признаки жизни отдельных

сообществ, при этом они и достаточно легко узнаваемы. Например, своеобразное

отрицательное определение образа жизни на уровне личности в эгоцентризме, когда

лишь собственный жизненный путь признается единственно понятным и правильным. В

этноцентризме утверждается, что «своя» группа есть центр цивилизации, а «свой»

образ жизни — лучший в мире (хвала собственному и хула чужому образу жизни).

Крайнее выражение этого отрицательного определения — расизм и чувство

исключительности.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — это совокупность требований, которые общество предъявляет индивидам в различных областях их жизнедеятельности. Один и тот же человек может выполнять множество социальных ролей. Скажем, молодой человек, обучающийся в вузе, имеющий семью, подрабатывающий вечером в кафе, а по выходным посещающий митинги ЛДПР, выполняет соответственно роли студента, мужа и отца, наемного работника, участника политического движения.

Таким образом, как только человек занимает какую-то новую социальную позицию (поступает в вуз, женится и т. д.), его поведение начинает определяться прежде всего ожиданиями других людей в отношении этой позиции и уж потом его индивидуальными устремлениями и особенностями характера, причем эти ожидания, как правило, закреплены в определенных нормах, традициях, формальных правилах, негласных установлениях и т. д. Несоответствие индивида этим ожиданиям (т. е. невыполнение или плохое выполнение роли) влечет за собой применение к нему социальных санкций.

|

Вершина здорового брака-дети. |

В качестве примера рассмотрим, в чем заключается социальная роль «учащийся». Школьник любого возраста, пола, темперамента, в отличие от «нешкольника», во время учебного года должен посещать уроки, выполнять домашние задания, отправляться на каникулы и возвращаться в школу с началом нового учебного года. Несоблюдение этих требований, в том числе плохая успеваемость и низкая дисциплина, влечет за собой замечания и выговоры учителей, вызов в школу родителей и т. д.

Важно подчеркнуть: социальная роль — это нечто безличное, не связанное ни с чьей индивидуальностью; это то, что ожидается в данном обществе от всякого человека, занимающего определенное место в социальной системе. Соответственно социальные роли выступают в качестве элементов, на основе которых строятся различные общественные институты. Например, высшее учебное заведение как социальный институт можно рассматривать как совокупность общих для всех вузов ролей преподавателей и студентов. Вместе с тем нельзя понять личность, ее деятельность без указания на выполняемые ею социальные роли. На этом фундаменте базируется вся социологическая теория ролей личности, главные положения которой были высказаны еще в 20 - 30-е гг. XX в. американскими учеными Дж. Мидом и Р. Линтоном.

Социальная роль формирует определенную модель поведения, подсказывает, как действовать индивиду в конкретной ситуации. И в этом смысле каждая роль имеет свою «внутреннюю дисциплину», как на сцене. Однако социальная роль индивида в жизни имеет существенные отличия от роли актера в театре. Роль актера играется только во время представления, а социальная роль выполняется индивидом, как правило, длительно, а порой охватывает не только годы, но и десятилетия.

|

Нередки случаи, когда ожидания разных людей в

отношении какой-либо роли несовместимы. Типичный пример - роль

мастера на производстве. Мастер находится под воздействием

противоречащих друг другу ожиданий рабочих и начальства. В

отношениях с подчиненными он проявляет доброжелательность и

отзывчивость, что позитивно оценивается рабочими, а начальство же

обвиняет его в «либерализме», требуя (иногда неоправданно)

увеличения производительности труда и санкций к отдельным членам

коллектива. В этом случае также может возникнуть ролевая

напряженность.

|

Роли могут быть ведущими (если отражают требования, обусловленные разделением труда, например) и второстепенными. Если человек встал к станку, то главной социальной ролью будет роль рабочего. Если он выпускает качественную продукцию, значит, с ролью справился. Если нет, то о нем можно сказать: «Хороший человек — это еще не профессия». Лишь то общество может процветать, где личность выполняет, притом качественно, свои основные социальные роли. В этом случае не происходит подмены роли педагога, студента, инженера, работника вообще ролью участника художественной самодеятельности, спортивных состязаний, политических движений и пр. Эти роли также могут выполняться удачно, но они не должны подменять собой основные.

Поскольку личность выполняет множество социальных ролей, между ними могут возникать (и возникают) противоречия. В 50-е гг. XX в. американский социолог Роберт Мертон назвал ролевым конфликтом ситуацию, связанную с необходимостью удовлетворять требования двух или более ролей. Эта ситуация предъявляет индивиду противоречивые требования. Так, работающая женщина вынуждена отвечать требованиям, предъявляемым к ней как к работнице, жене и матери. При этом ролевые ожидания могут находиться в конфликте между собой.

Ролевой конфликт может возникнуть и в том случае, если индивид не умеет «выйти» из одной роли и войти в другую.

Каждый человек занимает в обществе определенное место, принадлежит к какой-то социальной группе. Владелец предприятия или фирмы и наемный специалист хотя и работают в одном коллективе, резко различаются по своему общественному положению, т. е. по выполняемой работе, доходам, правам, обязанностям и т. д. Иначе говоря, у владельца предприятия и наемного сотрудника разные социальные статусы (от лат. status — положение, состояние).

|

Можно привести два примера неудачного приспособления к возрастным статусам, предписанным обществом. Ребенок, о котором говорят, что он старше своих лет, т. е. в его поведении много элементов, присущих старшей возрастной категории, обычно не реализует свои потенциальные детские возможности, что отрицательно сказывается на полноте становления его как личности. Часто такие дети чувствуют себя одинокими, ущербными. В то же время подросток, продолжающий играть в детские игры, явно не соответствует своему статусу, что вызывает у него трудности при общении со сверстниками.

Безработные |

ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС» имеет два основных значения.

Во-первых, это устойчивое положение индивида или группы в общественной системе, которое связано с определенными ожиданиями со стороны общества от деятельности индивидов и предполагает наличие у них определенных прав и обязанностей, В этом смысле «статус» равнозначен социальной роли.

Во-вторых, в рамках разделения общества на слои и группы (так называемой системы социальной стратификации) «статус» непосредственно характеризует занимаемую индивидом позицию, например его репутацию, положительную или отрицательную (миротворец или алкоголик и взяточник), общественный престиж (когда речь идет о банкире, подчеркивается престиж профессии, в случае академика — это престиж знания), авторитет личности (лидер, вождь, аутсайдер).

Все социальные статусы молено подразделить на два вида; те, что предписываются индивиду обществом или группой независимо от его способностей и усилий, и те, которые личность достигает своими собственными усилиями.

Статус приписанный (предписанный) — социальное положение, данное человеку при рождении или непосредственно вследствие семейного происхождения, которое он не может с легкостью изменить собственными усилиями. Достигаемый статус не дается от рождения, его приобретает личность в процессе достижения своих целей, реализации способностей и задатков. Если статус мужчины — это предписанный статус, зависящий от рождения, то статус мужа — достигаемый статус, который не связан автоматически с фактом рождения мужчины.

|

Обладание властью или богатством обычно связано с высоким статусом, но существует и множество исключений, о чем свидетельствует, например, выражение «благородная бедность». В Англии люди из аристократических семей пользуются почетом и уважением, даже если они потеряли свое состояние.

В. А. Серов. Портрет князя Ф. Ф. Юсупова-отца. Фрагмент. 1902 г. |

Согласно одной из распространенных классификаций, существует четыре важнейших статуса: образование, доход, профессиональный престиж, этническая принадлежность. Согласованность различных статусов индивида называется «статусной кристаллизацией». Возникновение противоречий между статусами способствует появлению чувства неудовлетворенности у людей. Например, человек, получивший хорошее образование, но не имеющий работы и доходов, которые позволяли бы ему занять соответствующий статус в обществе, скорее всего будет испытывать именно такое чувство.

Наряду с упомянутыми существует множество других предписанных и еще больше достигаемых статусов. Одним из предписанных статусов, например, является возраст. Приспособление индивидов к постоянно меняющимся возрастным статусам и в связи с этим к новым ролям — извечная проблема.

При этом в любом обществе существует иерархия статусов. Например, статус президента выше, чем статус дворника и т. п. В этом случае статус человека непосредственно связан с его социальным престижем.

В своей жизни человек руководствуется не только своим личным, индивидуальным опытом, но и общими для всех правилами — коллективными представлениями.

|

В древнейшее время у племен Африки, как и у других народов, возникли верования, основанные на представлениях о родстве людей, в том числе членов конкретной родовой общины, и той или иной породы животных, - тотемизм. В древних тотемистических церемониях, направленных на размножение зверей и птиц или на обильный урожай дикорастущих плодов, участники стремились приобщиться к своим предкам-тотемам, полулюдям-полуживотным. Для этого люди старались внешним видом или движениями подражать тотемным животным. Сакральное «ряженье», по представлениям первобытных людей, влекло за собой перевоплощение в тотемов. Вот почему в наскальной живописи каменного века во всех странах, где она сохранилась, изображены фантастические существа с зооморфными чертами. |

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ - это совокупность идей, норм, правил, требований и оценок, которые люди принимают как основные принципы миросозерцания и практической жизнедеятельности. При этом индивиды принимают их осознанно или неосознанно и следуют им либо противопоставляют этой совокупности собственный комплекс представлений.

Коллективные представления не сводятся к массовым настроениям и увлечениям, которые в данный период (он может быть достаточно продолжительным) охватывают большие группы людей. Подобные установки и ориентации относятся, прежде всего, к сфере моды, стереотипов, т. е. к стандартным, одинаковым для различных индивидов предпочтениям.

Понятие «коллективные представления» в научный обиход ввел французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858 - 1917). Он полагал, что коллективные представления — это «продукт обширной, почти необъятной кооперации, которая развивается не только в пространстве, но и во времени... В них как бы сконцентрировалась весьма своеобразная умственная жизнь, бесконечно более богатая и более сложная, чем умственная жизнь индивида».

Коллективные представления имеют сложный состав и структуру. Они включают знания, мнения, правила и нормы поведения, сложившиеся в результате социального опыта. Такие правила, нормы и требования рассматриваются индивидом как результат коллективного творчества многих поколений людей. Ссылка на коллективный разум, исторический опыт придает подобным представлениям непререкаемый авторитет.

Итак, коллективные представления — глубоко укорененная в нашей психике матрица знаний, верований, языка.

Они принадлежат не столько личности, сколько народу и даже всему человечеству. Существенную роль они играют в религиозных верованиях, мифах, магических действиях, а также в формировании на их основе норм морали и права, а в дальнейшем и политических идеологий. Существенный вклад в понимание проблемы внес швейцарский психолог К. Г. Юнг (1875 - 1961). В своей книге «Метаморфозы и символы либидо» (1912) он ввел понятие «коллективное бессознательное». По Юнгу, коллективное бессознательное, в отличие от индивидуального бессознательного, — носитель архетипов, интеллектуально-психологического опыта людей, передающегося от поколения к поколению.

|

Художественное творчество обитателей Южной Месопотамии, подобно искусству многих народов древности, отражало их религиозные и эстетические представления, сформировавшиеся на первых этапах существования раннеклассового государства. У шумеров сюжеты, навеянные легендами о всесильных богах или заимствованные из эпических сказаний, встречаются уже в начале 3-го тыс. до н. э., когда первобытно-общинный строй уступает свое место новой социальной организации общества, в которой важную роль играют правители народов, родовая знать и жречество.

|

Вместе с тем коллективное бессознательное не тождественно коллективным представлениям. Дюркгейм рассматривал коллективные представления, прежде всего, как социальный, а не как психологический механизм. Коллективные представления возникают на материале психической энергии отдельных людей и групп, но кристаллизуются в некоторых ментальных (умственных) категориях более высокой степени общности, образуя некое облако идей и общих выводов, превалирующих над земной обыденной жизнедеятельностью. Теория коллективных представлений исходит из простого факта: общие для некоего социума (общества) идеи каким-то образом проявляются, а затем передаются из поколения в поколение, и без них нельзя представить психическую жизнь отдельного индивида. Такие представления глубоко укоренены в мотивах и ожиданиях отдельных людей, одновременно являясь не зависимым от них цементирующим началом социальной жизни. При этом социальные антропологи отмечали в чем-то принудительный характер их принятия, закрепленный довольно жесткими, и даже очень жестокими, ритуалами.

Фактически коллективные представления образуют некую сферу предписаний, выражаются ли они в форме запретов, тотемов, табу или же сводятся к системе общепринятых норм и санкций, зафиксированных как в этическом, так и в уголовном кодексах. Они определяют повторяемость многих социальных фактов, даже в изменяющихся формах. Так, реальная необходимость похищения невесты в далеком прошлом превратилась из обязательного действия в значимый элемент брачного ритуала, а в дальнейшем — в обломок некоего обычая: сами слова «брак» (от брать, умыкать) и «невеста» (неведающая, т. е. незнающая) содержат указание на данный момент преемственности.

В целом коллективные представления и конструируются обществом, и, в свою очередь, конструируют это общество.

Когда в поведении отдельных индивидов или же группы людей проявляется некая схожесть, однообразность в восприятии тех или иных событий жизни, предрасположенность к определенному типу мышления, ставшая привычкой ума, в этом случае говорят о менталитете.

|

Восток знал и знает только то, что один человек

свободен. |

ПОНЯТИЕ «МЕНТАЛИТЕТ» (от лат. mentis — ум, alis — другие) вошло в английские

словари еще в 1840-х гг., но в научный и литературный оборот его ввели

французские исследователи. Наиболее развернутое толкование термина дал в 1932 г.

французский философ, лауреат Нобелевской премии А. Бергсон (1859 - 1941).

Согласно Бергсону, это понятие включает в себя:

1) способ построения мыслей,

2) психологическую предрасположенность,

3) моральные характеристики.

Таким образом, под менталитетом обычно подразумевают своеобразный способ видения и оценивания окружающей действительности определенной группой индивидов, а также их представления о средствах изменения такой действительности. С учетом данного видения строятся оценки образцов группового и индивидуального поведения. Поэтому когда надо оправдать поступок крестьянина, заботящегося о зеленеющем поле, или осудить охотника, топчущего это поле, то можно говорить: таков менталитет того и другого. Это же касается и оценки образцов поведения представителей различных наций.

В современных исследованиях под менталитетом чаще понимается социально-психологическая специфика группового сознания той или иной общности людей, а не характерологический признак отдельного человека. Эта специфика ярко проявляется, например, в условиях кардинально меняющейся ментальности одной из наиболее значимых групп в истории человечества — россиян, которые начиная с последнего десятилетия XX в. переживают переход от так называемого «советского образа жизни», связанного с идеалами коллективизма, к новому обустройству жизни, которое еще не получило четких форм выражения. Подобная смена — не уникальное явление современной истории. Так, с точки зрения менталитета немец в 1930 - 1940-е гг. — приверженец резко «авторитарной личности», его высшая ценность — «один народ, один рейх, один фюрер»; немец того периода кардинально отличается от современного немца — демократически ориентированной личности — большей приверженностью «земле» — административной единице в рамках Федеративной Республики Германии. Понятие «менталитет» следует трактовать в ряду сходных с ним понятий, таких, как «стереотип», «национальный характер», «коллективные представления» и др.

|

Однажды в присутствии знаменитого художника Пабло

Пикассо разгорелся спор о современной молодежи: мол, очень она не

похожа на старшее, лучшее поколение.

|

С большой определенностью понятие «менталитет»

применяется и для указания на политические предпочтения: говорят о

демократическом, либеральном, консервативном, реакционном и т. п. менталитетах;

при этом обычно данные предпочтения связываются и с этнической принадлежностью

их носителей. В принципе понятие «менталитет» интересно и значимо как раз тем,

что оно отражает специфику сочетаемости носителей самых различных привычек ума,

однако чрезмерная обобщенность может порождать некие идеологические химеры типа

«реакционное крестьянство», или «вандейцы» (по названию французской провинции

Вандея, жители которой во имя приверженности феодальной и католической традиции

отвергали революционные изменения в конце XVIII в., несмотря на то что в

результате они получили землю; при этом именно крестьяне составляли основу

революционных, а затем наполеоновских армий), и т. д. Менталитет характеризует

как умственный инструментарий индивида или группы, так и «психологическую

оснастку» мыслительных процессов в их единстве. Так, в XIX в. часто говорилось о

немцах-тугодумах и быстроумных французах, хотя можно было найти более чем

достаточно свидетельств о том, что немцы думали как раз быстро (философы,

шахматисты, инженеры), а французы демонстрировали замедленную реакцию.

Менталитет удерживает в некоем единстве умственную деятельность и

психологический настрой определенной общности людей и типичных ее

представителей. С учетом такого постоянства легче налаживать отношения с другими

общностями и их представителями даже по принципу комплементарности (от

лат. complementum — дополнение), т. е. взаимной дополняемости. Более того, такая

комплементарность является источником обогащения творческого опыта всего

человечества. Это с достаточной определенностью доказывают факты рождения

гениальных людей от родителей, принадлежащих к разным этнически-культурным

сообществам (русско-абиссинское происхождение А. С. Пушкина или

шотландско-русское М. Ю. Лермонтова).

Если человек правильно оценивает окружающую действительность, т. е. его оценка основана на знании закономерностей природной и общественной жизни и он понимает свое место в ней, то этому человеку присущ здравый смысл.

|

Композитор Игорь Стравинский, пересекая итало-швейцарскую границу, подвергся неприятному таможенному досмотру. Ему вывернули все карманы, заставили раздеться. А началось с того, что в чемодане Стравинского таможенники увидели его портрет работы Пикассо. Этот портрет они приняли за набросок итальянских военных укреплений, а музыканта - за шпиона. Таким образом, причиной инцидента стало абстрактное искусство, которое шагнуло дальше философии здравого смысла.

Афина, могущественная богиня мудрости и справедливой войны, дочь Зевса и Метиды, рожденная из головы самого Зевса. |

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ как характерная черта поведения человека складывается стихийно, под воздействием повседневного опыта. Он зачастую неосознанно отбирает самое устойчивое из практической деятельности людей, соотнося ее ценность с традицией и обычаем, стереотипом и привычкой. Экскурс в историю показывает, что глубоко конструктивные преобразования в жизни человека и человечества происходили и побуждались именно благодаря здравому смыслу. Именно он ответственен за отказ от многих ограничивающих поведение человека и регламентирующих его жизнедеятельность традиций, мифов, ритуалов, верований и т. п. Носитель устаревших положений здравого смысла может подчиняться им лишь формально, «понарошку», а затем постепенно отбрасывать. Наоборот, противопоставляемый здравому смыслу всеразрушающий критицизм или революционаризм вырывает их с корнем, часто не задумываясь о последствиях (нередко все сводится к бессмысленной замене одних химер другими).

Здравый смысл всегда был присущ философскому рассуждению, дисциплинируя и приземляя его выводы, когда из самых обычных наблюдений извлекаются новые понятия и знания о мире и человеке. Французский мыслитель М. Монтень (1533 - 1592) в своих знаменитых «Опытах» дал пример убедительной и изощренной апологии здравого смысла, сравнив его с якорем в бурном море остроконфликтной жизни. Он писал: «Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним».

А французский философ П. Гольбах (1723 - 1789) считал здравый смысл тем приемом суждения, который достаточен для того, чтобы познать наиболее простые истины, отвергнуть наиболее вопиющие противоречия.

Трактуемый так здравый смысл противостоит мещанскому самоудовлетворению и уж тем более трусливому благодушеству «премудрых пискарей» и «вяленых вобл» (персонажи известных сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина).

|

Гравюра Ж. М. Натье. Генрих IV выбирает свою будущую

жену. |

Здравый смысл — это многослойное явление, это своего рода океаническое течение, где в верхних и нижних слоях разная температура воды и разное направление ее движения. Ценность здравого смысла — в обеспечении устойчивости и преемственности жизнедеятельности, он служит надежной опорой межличностных взаимодействий с прозрачными для обыденного ума мотивами. Недаром автор бессмертного словаря русского языка В. И. Даль (1801 — 1872), определяя данное понятие, привел известную поговорку «У него ум обиходный, но здравого смысла много». В то же время в сфере науки или искусства, когда они ориентированы на прорыв к новому, на открытие неизведанного, здравый смысл часто держит оборону. Это случалось даже с гениями. Так, А. Эйнштейн не признавал квантовой механики, явно опираясь на постулат здравого смысла, что мир должен быть един. И в то же время здравый смысл умеет постепенно отступать, захватывая «в плен» как раз конструктивные моменты указанного прорыва. Парадоксы предстают поэтому сначала как противоречия, а позже как показатели многосторонности того или иного явления.

Обучение здравому смыслу — важнейшая сторона процесса социализации подрастающего индивида.

Здравомыслие — способность видеть вещи такими, как они есть, но и какими они могут быть не в результате чуда или воздействия извне, а благодаря собственным усилиям. Лозунгом здравомыслия могут стать известные слова Людвига ван Бетховена «Человек, помоги себе сам!», причем они вовсе не ориентированы на отрицание значимости Бога.

Предвзятое представление индивидуума, определенной части общества либо общества в целом о фактах, событиях, идеях и т. д., которое трудно изменить, называется предрассудком.

|

В древности многие народы верили в оборотней.

Наиболее распространенными были представления о «вервольфах», или,

по-славянски, волкулаках. |

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА предрассудка - это предубеждение, которое являет собой как бы искривленное восприятие явления или сообщения. Предубеждение часто не осознается, но принимается в качестве неукоснительной основы оценок человека или ситуации и соответствующего поведения. Обычно такая оценка слабо поддается рациональному объяснению и отличается повышенной эмоциональностью. Формированию предубеждений и предрассудков способствуют деформации социальной среды, ложные этические стереотипы, религиозный фанатизм. Предрассудками можно считать убежденность в существовании магических сил, ведовства, сглаза, предзнаменований. Социальные предрассудки возникают из-за внутригруппового превосходства, когда неоправданные предпочтения отдаются опыту, умениям, способам регуляции жизни лишь «своих».

Социальная антропология с особым вниманием относится к изучению предрассудков. В первобытном обществе они служили дополнительным средством сплочения группы, в ходе же цивилизации оказывали сдерживающее влияние на культурное развитие.

Разрушительная сила предрассудков коренится в этнических предубеждениях, чувстве расовой и национальной вражды, которые ставят людей во враждебные отношения друг с другом. Недоверие и подозрительность к «чужаку» заложены уже в этноцентризме первобытного человека, кругозор которого по необходимости был ограничен рамками своего собственного рода и племени. «Мы» определялось через отрицательное соотнесение и противопоставление каким-то другим «Они».

|

Прообразом картины Д. Тенирса Старшего «Алхимик» послужил Джон Ди - алхимик, математик. астроном и астролог. Его называли последним королевским магом. У. Шекспир выбрал Ди в качестве прототипа могущественного волшебника Просперо в «Буре».

Просперо повелевал многими духами. |

С развитием обмена и межплеменного общения ложные представления людей о других этнических общностях усложнялись, однако содержание и эмоциональная окраска соответствующих предрассудков всегда отражали конкретную историю разных народов. Динамика предрассудков отличается переменчивостью и причудливостью. Так, в течение трех четвертей века советское государство боролось с религией как с предрассудком, но в 1990-х гг. таковым выставляется атеизм, хотя и углубленная религиозность, и последовательный атеизм — плод глубоких размышлений и выбор отдельного человека, а не установка, которую надо сделать своим убеждением.

Зачастую предрассудок — это верование, мощно подкрепленное опытом, которое не может быть оправдано в рамках доминирующих убеждений и только вследствие этого считается иррациональным. Нередко заблуждениям навязывается весьма разумный образ мыслей, убеждения и действия. Так, миссионеры и открыватели новых земель на первый взгляд небезосновательно считали предрассудком взгляды аборигенов, которые поклонялись природе как одухотворенному существу.

Призыв к полному опровержению предрассудков часто служит прикрытием к установлению новых предрассудков, а термин «предрассудок» иногда употребляется для бездоказательного обличения взглядов своих противников.

На сегодняшний день нет не только более или менее

взвешенной теории их происхождения, динамики развития и изживания, но и

принципов подведения под категорию «предрассудок» того или иного явления

мыслительной жизни или форм поведения. В этом плане значительные надежды следует

возлагать на социальную антропологию, которая в XXI в. должна попытаться

ответить па вопрос; что делать с предрассудками?

Человеческий род, насчитывающий тысячелетия, — это вечная смена одних людей другими: уходит в историю старшее поколение и его место занимает молодое. Изучением процессов смены поколений, возрастных структур общества, их тенденций занимаются такие науки, как демография (от греч. demos — народ, население) и социология.

|

Термин «демография» появился около 150 лет назад, когда государства начали проводить официальный статистический учет структуры населения и его размещения. Задачи демографии - определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение. Структура населения определяется тремя факторами: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами. Сегодня все индустриальные страны получают статистические данные о своем населении в ходе переписей.

|

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ динамики возрастной структуры общества в демографии и социологии употребляют понятие «поколение». Оно имеет несколько значений:

1) совокупность людей, родившихся в определенный период времени, т. е. сверстников (например, поколение «детей войны», родившихся в годы Великой Отечественной войны);

2) колено, ступень в цепи родства между потомками, ведущими происхождение от общих предков (родители — дети — внуки);

3) в символическом смысле (например, поколение «шестидесятников» XX в.).

Большинство демографов определяют интервал между поколениями в 25 - 30 лет. Значит, в течение столетия в обществе (или в одной семье) могут смениться четыре поколения. Однако у разных народов смена поколений идет неодинаковыми темпами. Чем меньше продолжительность жизни, чем раньше люди вступают в брак и обзаводятся детьми, тем быстрее сменяются поколения в семье. Вот, например, как описывал этот процесс выдающийся русский ученый Л. Н. Гумилев, характеризуя быт степных кочевников в начале нашей эры: «Зимой ребенка бросали в снег, а затем кутали в тулуп. Если он оставался жив, вырастал богатырем; если умирал, то через год появлялся новый сын. Когда он становился юношей, его посылали в набег на соседей. Если его убьют — ладно, новый вырастет, а если он привезет добычу, значит, он герой. Поэтому редкий мужчина доживал до старости, и смена поколений шла быстро...»

В качестве социально-исторического понятия термин «поколение» стал использоваться с XIX в. По словам К. Маркса, «история есть не что иное, как последовательная смена поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой — видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности». Социальные мыслители подчеркивали естественную закономерность последовательной смены поколений, которая обусловлена биологической ограниченностью человеческой жизни. Они считали такую смену важным механизмом социальной эволюции, т. е. утверждали, что все исторические перемены прямо или косвенно связаны с приходом новых поколений.

|

О том, как появилось выражение «потерянное поколение», рассказывают следующее. Американская писательница Г. Стайн, приятельница Э. Хемингуэя, как-то завезла свой автомобиль в ремонтную мастерскую и попросила молодого механика устранить неисправность. Когда она пришла в назначенный срок, оказалось, что машина не отремонтирована. Владелец автомастерской извинился перед дамой: «Не сердитесь, мадам. Знаете, он из тех, кто был на войне. В общем, потерянное поколение». В тот же вечер Г. Стайн рассказала об этом своим литературным друзьям. Э. Хемингуэй использовал это определение в эпиграфе к роману «И восходит солнце» (1926).

Музыка сыграла большую роль в культуре поколения 70-х гг. XX в., выразив озабоченность молодых вопросами личной свободы и поиска нового духовного пути. |

В XIX в. сформировалось, а в XX в. получило развитие и культурно-историческое понимание поколения, в соответствии с которым подчеркивается духовная общность людей, живущих в одно время. Подобная общность возникает главным образом благодаря центральным событиям эпохи, таким, как революция и войны, а также благодаря «духу времени», который определяют доминирующие в конкретный период представления и ценности. В качестве примера можно привести так называемое «потерянное поколение». Это словосочетание сначала применили к группе западных писателей (немец Э. М. Ремарк, американцы Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Дж. Дос Пассос), чье творчество отразило драматический опыт Первой мировой войны и связанную с этим утрату идеалов, а затем и ко всему поколению, взросление которого проходило на фоне той войны. Другой пример — поколение «шестидесятников» в нашей стране, объединившее людей разного возраста, но с общим романтическим и жизнеутверждающим умонастроением, характерным для первой половины 60-х гг., что было связано с изменением атмосферы в советском обществе после XX съезда КПСС (1956), на котором впервые было открыто заявлено о необходимости преодоления культа личности Сталина.

Как социально-возрастная категория термин «поколение» используется главным образом в демографии и социально-демографической политике государства. В этом смысле к одному поколению принадлежат люди, возраст которых соответствует определенному временному интервалу, причем границы поколения могут определяться по-разному в зависимости от целей. Это может быть конкретный год рождения, интервал по годам рождения (например, 1970 - 1975 гг.) или по возрасту (например, дети в возрасте от года до трех лет).

В обществе всегда сосуществуют несколько поколений, взаимодействуя друг с другом.